Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Acabus Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Dies sind die Lebenserinnerungen Artur Plaisiers, herausgegeben von seinem Sohn Detlef. Der Text beschreibt Arturs Kindheit in Ostfriesland und im Emsland von seiner Geburt 1927 bis in die Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges hinein. Er zeugt mit viel Detailtreue von der großen Liebe zur ostfriesischen Heimat. Gleichzeitig eröffnen die unbeschönigten Aufzeichnungen Einblicke in den Alltag der Menschen. Artur Plaisiers Niederschrift reicht von der liebevollen Beschreibung seines Geburtsorts Holte und seiner Kindheit in Westrhauderfehn über ostfriesische Gebräuche wie die "Teetied", die Geschichte des emsländischen Hümmlings bis zu lokalen Geschichten und Legenden sowie Marienerscheinungen im Emsland. Neben dieser Heimatgeschichte sind es vor allem die Schilderungen seiner Erlebnisse zu Zeiten des Dritten Reichs, über das Strafgefangenenlager Esterwegen und das Konzentrationslager Börgermoor, wo sein Vater in der Mooradministration tätig war, die seine Biografie zu einem wichtigen Werk der geschichtlichen Aufarbeitung machen. In diesem Zusammenhang sind auch die Auszüge aus dem Kriegstagebuch seines Bruders zu sehen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 374

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

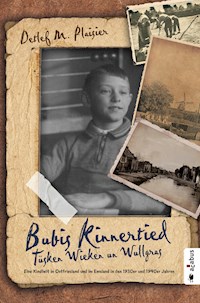

Detlef M. Plaisier

Bubis Kinnertied

Tüsken Wieken un Wullgras

Eine Kindheit in Ostfriesland und im Emsland in den 1930er und 1940er Jahren

Plaisier, Detlef M.: Bubis Kinnertied. Tüsken Wieken un Wullgras. Eine Kindheit in Ostfriesland und im Emsland in den 1930er und 1940er Jahren. Hamburg, acabus Verlag 2017

OriginalausgabeePub-eBook: ISBN 978-3-86282-472-4PDF-eBook: ISBN 978-3-86282-471-7Print-Ausgabe: ISBN 978-3-86282-470-0

Lektorat: Anna Coordes, acabus VerlagCover: © Annelie Lamers, acabus VerlagCovermotiv: #120538267 Antike Fotorahmen © Birgit Reitz-Hofmann, fotolia.de; Fotos: s. Abbildungsnachweis

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Der acabus Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.

© acabus Verlag, Hamburg 2017Alle Rechte vorbehalten.http://www.acabus-verlag.de

eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net

Meinem Vater

Artur Gebhard Plaisier

25.10.1927 – 30.3.2006

Das Land ist weit, in Winden, eben,sehr großen Himmeln preisgegebenund alten Wäldern untertan.

Rainer Maria Rilke, September 1901 in Westerwede

Erst die Kenntnis der Geschichte,sei es die unseres Volkes, der Heimat oder der Familie,lässt uns den richtigen Platz in der Geschichte finden.

Uwe Schneider, Jahrgang 1943,1990 – 2008 Bürgermeister in Zwönitz/Erzgebirge, Sachsen,Ortschronist, in 15. Generation verwandt mit Adam Ries

Inhalt

Auszug aus der Stammfolge Plaisier

Anmerkung zur Namensführung

Vorwort: Der lange Weg zu dieser Biografie

Moin, liebe Leser!

Mein Geburtsort Holte

Meine Kindheit auf dem Fehn

Nachbarn und Geschäfte auf dem Fehn

Verwandte vom Fehn

Nachgefragt: Mein Großonkel „Oll Willm“

Fehntjer Geschichten

Schule für die Seefahrer

Görte-Gretchen

Harmbült und seine Fahrschüler

Der Fehntjer Krammarkt

Nachgefragt: Bubi und der Fehntjer Markt

Mein Abschied vom Fehn

Bekanntschaft mit der neuen Heimat

Teetied und Neujahrskuchen

Neujahrskuchen nach dem Familienrezept Plaisier

Unsere kleine Milchwirtschaft

Fremd in der neuen Heimat

Die Jahreszeiten in Bockhorst

Meine neue Lehrerin

Sport, Musik und BBC

Neue Nachbarn in Bockhorst

Erntedankfest in Bockhorst

Rückfall ins Mittelalter: Die Bockhorster Hexenjagd

Mein neuer Spielgefährte

Kinderlandverschickung

Wenn die Weisel ruft

Alarm im Konzentrationslager

Gefährlicher Kurierdienst

Für Heiden kein Zutritt!

Der Zweite Weltkrieg beginnt

Die Marienerscheinung im Emsland

Nachgefragt: Marienerscheinungen in Heede/ Emsland 1937 bis 1940

Das Lied der Moorsoldaten

Betriebsfest in Esterwegen

Der Nikolaus kommt

Beobachtungen zur späten Stunde

Ein tiefgreifendes Ereignis

Plötzlicher Besuch

Bockhorster Streiflichter

Jacob und der Ferkelmarkt

Der erste Kindergarten

Zahnstation Bockhorst

Kolpinghaus

Frau Aakmann ist gestorben

Von Schwarzschlachtung und Gewinnsucht

Die B-Soldaten

Das Licht geht an

Flugblätter

Maulbeerbäume

Kräutersammlung

Rasputin

Besuch in Westrhauderfehn

Nachgefragt: Visher oder Visser?

Nachgefragt: Mein Adoptivvater Dr. Visher

Ende der Schulzeit

Meine Einberufung

Mein erster Landdienst in Weener

Meine Zeit auf der Reichsführerschule

Mein letztes Weihnachtsfest in Bockhorst

Mein zweiter Landdienst in Wissingen

Der letzte Abschied

Epilog: Nun denn. Es ist zu Ende.

„Die sehen aus wie die Leichen, noch schlimmer als Buchenwald“ – Das Kriegstagebuch des Johann Plaisier von August 1944 bis März 1946

Personen- und Sachregister

Abbildungsverzeichnis

Abbildungsnachweis

Literaturverzeichnis

Auszug aus der Stammfolge Plaisier

Anmerkung zur Namensführung

Ostfriesland und die Niederlande standen zu Beginn des 19. Jahrhunderts unter französischer Besatzung. Mit kaiserlichem Dekret vom 18. August 1811 verfügte Napoleon für diese Gebiete, dass alle Untertanen, die bislang noch über keinen Familiennamen und festen Vornamen verfügten, innerhalb eines Jahres an ihrem Wohnort beim „Maire“, dem Ortsbürgermeister, eine entsprechende Erklärung abgeben sollten.

Ostfriesland bildet eine geschlossene Namenslandschaft mit eigenem Charakter. Die sogenannte patronymische Namensbildung ist hier einmalig. „Bis zum Jahr 1811 war es in Ostund Westfriesland alter Brauch, Kindern, ohne daß sie einen Familiennamen führten, dem eigenen Vornamen den Namen des Vaters mit der Endung „s“ hinzuzufügen. Bis zu dieser Zeit nannte man sich z.B. Freerk Harms. Das bedeutet: Ich heiße Freerk und bin der Sohn des Harm. Im Rheiderland ging man oft auch einen Schritt weiter. Da war der Name des Großvaters ebenfalls ein Teil des Namens, bei dem man ein „sen“ (eine Abkürzung für „sien Söhn“ oder „sien Dochter“) anhing. So nannte man sich z.B. Freerk Janssen Harms. Das bedeutete: Ich heiße Freerk, bin ein Sohn des Harm, dessen Vater Jan hieß. Aus dieser Zeit stammen viele der häufigsten ostfriesischen Namen (Janssen, Claasen, Dirksen usw.).“1 So ist es verständlich, dass sich die Einwohner Ostfrieslands der napoleonischen Anordnung widersetzten. Sie taten es auf ihre Art: Sie wählten nicht den seit Generationen gebräuchlichen patronymischen Zweitnamen, sondern entschieden sich für lächerliche Namen oder Phantasienamen. So nannten sich Einwohner im Amt Stickhausen Nett, Hübsch, Liebe oder sogar Snuitje (Schnäuzchen).

„Namensgeber“ des Familiennamens Plaisier ist Johann Oeltjen, geboren am 02.04.1778 in Elmendorf. Dies ist belegt durch den Taufeintrag seines Sohnes Johan Garrelts Oeltien vom 06.12.1799 in der Gemeinde Detern. Der Eintrag trägt den Zusatz „später Plaisier“.

Wie es nun gerade zu dem Namen Plaisier gekommen ist, lässt sich nur vermuten. Wahrscheinlich entspringt die Wahl auch der Verärgerung über das Namensdekret, zumal ja bereits mit Oeltien ein fester Familienname bestand.

Das Wort „Plaisier“ war in der napoleonischen Besatzungszeit geradezu ein Schlagwort und wurde in die plattdeutsche Sprache übernommen, wo es heute noch gebräuchlich ist. So sagt man „plesär“ für eine Freude oder „plesärelk“, wenn man etwas erfreulich findet.

Die Liste der ersten von Napoleon verfügten Namensannahmen ist vom Amt Stickhausen nicht mehr erhalten. Es existiert aber noch die Liste, in der die Namensannahmen bestätigt werden. Sie stammt aus dem Jahr 1857. Hier bestätigt Wilhelm Plaisier (geb. 16.08.1812), der ältere Bruder von Joachim Rudolph Plaisier, den angenommenen Familiennamen Plaisier. Der „Namensgeber“, sein Vater Johann Oeltien, war bereits 1833 verstorben.

1 http://www.heimatkundlicher-arbeitskreis.de/verschiedenes/namensrecht/namensrecht.htm

Vorwort: Der lange Weg zu dieser Biografie

„Vielleicht muss man erst in seinen Siebzigern sein, um sich einen möglichst unverstellten Blick auf sein eigenes Leben und das seiner Familie gestatten zu können.“ So analysiert es Olaf Ihlau in seinen autobiografischen Aufzeichnungen „Der Bollerwagen“, einem Rückblick auf die Flucht aus dem umkämpften ostpreußischen Königsberg im Jahr 19452.

Mir haben die Suche nach der eigenen Identität, die Rückbesinnung auf die Familie und der Wunsch, mit den unbewältigten Brüchen der eigenen Biografie Frieden zu schließen, den Mut für diesen Blick gegeben.

Als mein Vater im März 2006 in Hannover starb, lebte ich gerade einige Monate in Leipzig. Der Anruf erreichte mich im Lärm des Hauptbahnhofes. Wenige Tage später fuhr ich in meine Geburtsstadt. Ich wusste, es würde eine unangenehme Reise werden. Die zweite Frau meines Vaters hatte ich nie akzeptiert. Sie gehörte für mich nicht zur Familie, auch weil sie meinen Vater verändert und mir entfremdet hatte.

Ich wusste von einem gemeinsamen Testament. So galt es für mich nur, Erinnerungen zu sichern: einige Stücke aus der langen Dienstzeit meines Vaters als Polizist, einige Bilder für die Familienforschung. Und dann war da dieses Manuskript. Ich hatte nichts davon gewusst, mein Vater hatte es nie erwähnt. Vielleicht wollte er mir so erzählen, was in den Jahren vor seinem Tod ungesagt geblieben war. Als ich mich entschieden hatte, einen eigenen Weg zu gehen, einen Weg, der nicht mehr seinen übermächtigen väterlichen Ratschlägen folgte, waren wir nicht mehr Vater und Sohn. Ich kam nur noch zu Besuch.

Wir tranken dann Ostfriesentee, den mein Vater so zubereitete, wie es in diesem Buch beschrieben ist. Er hatte sich, weit von seinem ostfriesischen Himmel entfernt, einige wenige Rituale bewahrt, und erst heute weiß ich, wie sehr er unter dem Verlust der Heimat gelitten hat.

Mit einem Psychotherapeuten arbeitete ich die Beziehung zu meinem Vater auf. Ich musste viele schmerzhafte Dinge zulassen, um Frieden zu schließen. Erst im Jahr 2013 entschloss ich mich, das Manuskript meines Vaters zu bearbeiten und als Biografie zu veröffentlichen. Es sollte der letzte Schritt sein, der Abschluss einer Versöhnung. Was ich las, war ein Faustschlag. Aus der Lokalbiografie wurde Zeitgeschichte: Meine Großeltern waren in die Maschinerie des NS-Staates verstrickt.

Wieder gab es Gespräche mit dem inzwischen vertrauten Psychotherapeuten. Wir sprachen über Glauben und über die Ursprünge von Angst. Zum ersten Mal wurde ich mit dem gesellschaftlichen Phänomen der Kriegsenkel konfrontiert. Ich spürte: Das hat etwas mit meinem Leben zu tun. Warum bin ich so rastlos? Warum fehlt mir die innere Ruhe? Und warum sehe ich Neues zuerst immer negativ? Ich begann, mich in das Thema einzulesen, verschlang die grundlegenden Werke von Sabine Bode, konnte Katja Thimms „Vatertage“ nicht mehr aus der Hand legen, verschlang Kathleen Battkes „Trümmerkindheit“, fühlte mit Alexandra Senffts Familiengeschichte „Schweigen tut weh“ und informierte mich über die Möglichkeiten von Kriegskindern und Kriegsenkeln in der Psychotherapie. Den Roman „Bild des Vaters“ des sorbischen Schriftstellers Jurij Brězan, der im Jahr 2006 achtzehn Tage vor meinem Vater starb, fand ich in einer abgegriffenen Ausgabe in einem öffentlichen Bücherschrank. Er ist gewidmet „Den Enkeln meines Vaters“.

Ich brauchte lange, um zu verstehen, dass meinem Vater zeit seines Lebens der emotionale Zugang zu den Kriegserfahrungen und damit zu seinen wichtigsten Prägungen fehlte. Für ihn war alles normal, nichts Besonderes; Millionen andere Menschen hatten es doch auch so erlebt. Sein extremes Bedürfnis nach materieller Sicherheit und die Angst vor Veränderungen im gewohnten Ablauf des Lebens prägten meine Erziehung. Was ich oft als Zurückweisung und mangelnde Liebe empfand, war nichts anderes als verdrängte Aufarbeitung. Erst das Aufschreiben der Erinnerungen löste die Selbstbetäubung meines Vaters.

Es fehlte noch ein Schritt: Ich fuhr an die Orte des Geschehens, um mich zu stellen. Es war eine gute Entscheidung. Ich traf auf Wärme und Verständnis, fand neue Verwandte und brachte viele Bilder mit. Inzwischen hat sich der Kreis geschlossen: Ich bin ins Emsland gezogen, nur wenige Kilometer von dem Ort entfernt, wo mein Großvater in einem der Emslandlager Opfer des NS-Regimes beaufsichtigte.

Der Text meines Vaters entstand 50 Jahre nachdem er Ostfriesland als Lebensmittelpunkt verlassen hatte. Ich habe seine Aufzeichnungen behutsam sprachlich angepasst. Aufgrund der großen zeitlichen Distanz der Schreibzeit zur beschriebenen Zeit mussten sich zwangsläufig geografische und historische Ungenauigkeiten und auch Verklärungen einschleichen. Um dies einzuordnen und auszugleichen, habe ich dem Text Fußnoten angefügt und Kommentatoren unter der Rubrik „Nachgefragt“ gebeten, ihre Sicht der Dinge zu ergänzen. Ich habe als Herausgeber bewusst darauf verzichtet, einzelne Schilderungen oder Ereignisse der Zeitgeschichte zu werten.

Einige Fragen müssen im Bereich der Spekulation bleiben. Welche Rolle spielte mein Großvater im Lagerkomplex Esterwegen? Wie groß war seine Verantwortung oder gar Schuld? Die Bewacher waren je nach Lagerart, aber auch in den KZ im Jahr 1933, unterschiedlich: Eingesetzt waren SA, Polizei, SS oder Justiz, Freiwillige oder zuletzt ab 1942 überwiegend Abkommandierte. Wann genau also war mein Großvater in Esterwegen? Hätte er vor 1942 eine Tätigkeit als Wachmann aufgenommen, so müsste er Mitglied der SA gewesen sein. War er überhaupt Wachmann, ein „Blauer“ in der blauen SA-Uniform, oder ein „Grüner“ in der grünen Justizuniform? Oder war er Ziviler, „nur“ angestellt bei der Mooradministration?

Ich bin überzeugt, dass die meisten Menschen den Begriff des Gefangenenlagers eher mit einem Konzentrationslager denn mit einem Strafgefangenenlager verbinden. Die Unterscheidung zwischen beiden Lagerarten ist mir wichtig: Zu leicht entsteht der Eindruck, ich habe zwecks besserer Vermarktung von KZ und nicht von Strafgefangenenlagern gesprochen.

Hat mein Vater seinen Vater wirklich über das KZ Börgermoor oder Esterwegen sprechen hören, oder meinte er „nur“ das Strafgefangenenlager? Vielleicht hat sich erst beim Aufschreiben der Erinnerungen der Begriff KZ in seine Erinnerungen hineingedrängt. Aber auch das ist Spekulation und bleibt offen.

Und nun übergebe ich das Wort an meinen Vater.

Detlef M. Plaisier

Westrhauderfehn, im September 2016

2 Siedler Verlag, 2014

Abb. 1: Artur Plaisier im Jahr 1997

Moin, liebe Leser!

Als ein „Fehntjer Junge“ habe ich meine Kinderzeit als Zeitzeuge der deutschen Geschichte verlebt. Dazu kommt die in mancher Hinsicht lehrreiche Erfahrung, die ich mit den Menschen in zwei völlig unterschiedlichen Regionen, nämlich in Ostfriesland und im Emsland, machen konnte und die mein späteres Leben mit geprägt hat.

Was ich in meinen Aufzeichnungen schildere, ist wirklich passiert und entspricht den Tatsachen. Ich habe darauf verzichtet, Namen von Personen zu nennen, die ich im Nachhinein belasten würde oder deren Nachkommen dadurch in ein falsches Licht gerückt würden. Das trifft ganz besonders für die Ortschaft Bockhorst zu.

Noch heute komme ich mir wie ein Aussätziger vor, wenn ich im Emsland bin oder auch nur diesen Landstrich durchfahre. Zu tief sitzen die dort in der eigenen Familie erlittene Hexenjagd und die Ausgrenzung als Kind aus der Schulgemeinschaft wegen meines evangelischen Glaubens.

Aber es gab zum Glück auch fortschrittlich denkende Menschen im Emsland in der Ortschaft Bockhorst, denen ich an dieser Stelle ganz besonders meinen Dank zum Ausdruck bringen möchte.

Meine Kinder- und Jugendzeit war alles in allem ein schöner, von vielen positiven Erlebnissen geprägter Lebensabschnitt. Schmerzhafte Einschnitte, die durch die unmittelbare Kriegseinwirkung entstanden, sowie die persönliche Erfahrung mit den KZ-Lagern des Dritten Reiches haben einen prägenden Eindruck hinterlassen und mein späteres Handeln beeinflusst.

Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, in dem Toleranz und Menschlichkeit auch in einer politisch abnormen Zeit die wertvollsten Tugenden waren und wonach auch das tägliche Leben ausgerichtet war. Wohlbehütet konnte ich so eine Jugendzeit verbringen, die ausgefüllt war mit kindlicher Freude, Liebe zur Natur und den Tieren allgemein sowie der Vorbereitung auf die späteren Pflichten des Lebens. Dafür bin ich meinen Eltern sehr dankbar.

Ihnen danke ich dafür, dass Sie meinen Erinnerungen Ihre Aufmerksamkeit schenken.

Artur Plaisier, genannt Bubi …

Mein Geburtsort Holte

Geboren wurde ich Ende des Monats Oktober im Jahr 1927 in dem kleinen ostfriesischen Ort Holte. Zu meinem ersten Schrei auf dieser Welt verhalf mir die Hebamme Frau Hündling, die weit und breit alle werdenden Mütter betreute. Ich habe sie später in Westrhauderfehn mit ihrem Fahrrad bei uns in der 1. Südwieke fahren sehen. Am Lenker hing stets die braune Hebammentasche.

Von meinem Geburtshaus wurde mir berichtet, dass auf dem Dach, vermutlich auf einem dort montierten Wagenrad aus Holz, Jahr für Jahr ein Storchenpaar nistete und den Nachwuchs großzog. Man kann in meinem Fall also durchaus sagen, dass mich der Storch gebracht hat.

Gestatten Sie bitte, dass ich von dem Geburtsort und von der Umgebung nachfolgend etwas ausführlicher berichte. Ich komme damit vielen Fragenden entgegen, die sich immer wieder nach der Lage und den früheren Ereignissen erkundigen. Es ist sozusagen eine Art Heimatkunde.

Holte ist als Ortsname nicht unbekannt. Es gibt derer sicherlich zwei Dutzend in der Bundesrepublik. Das ostfriesische Holte ist ein Bauerndorf. Es liegt zwischen dem sehr fruchtbaren Hammrich einerseits und der sandigen Geest andererseits.3Holte, mein Geburtsort, nahm in der Gründerzeit der Fehnkompagnie eine herausragende Rolle ein.

Alle im ostfriesischen Raum gedruckten Kalender veröffentlichten die Termine der Viehmärkte von Holte an exponierter Stelle. Hier trafen sich alle, die etwas zu verkaufen hatten oder etwas erwerben wollten. Entsprechend groß war der Auftrieb an schwarz-bunten Kühen, Kälbern und Bullen sowie Schlacht- und Zuchtschweinen. Darunter waren auch Sauen mit zwei bis drei Wochen alten Ferkeln. Auch ostfriesische Milchschafe und Hauskaninchen fehlten auf den Märkten nicht. Die umfassende Beschickung des Marktes und der rege Handel sind der sehr günstigen Lage der Ortschaft Holte zuzurechnen. Holte grenzt an die Liegenschaften des Ortes Stickhausen. Das war ein wichtiger Mittelpunkt im täglichen Ablauf des Landlebens. Das Amt Stickhausen war für das Overledingerland, wie dieser Bezirk offiziell hieß, in allen behördlichen Angelegenheiten zuständig. Das galt für die zu entrichtende Steuer ebenso wie für den Ankauf von Grundstücken. Amtsschreiber und Gerichtsdiener des Amtes Stickhausen bevorzugten als ständigen Wohnsitz die Ortschaft Holte, weil sie so in der Nähe der Arbeitsstelle waren. Zeugnis dieser Sesshaftwerdung legen noch heute zwei Grabdenkmäler auf dem Friedhof in Holte4 ab. Sie wurden errichtet für den Amtsvogt Johann Enno Stockstrom und den Gerichtsvogt M.F. Stockstrom.5 Somit war mein Geburtsort in früheren Zeiten, und auch noch in meinem Geburtsjahr, Treffpunkt vieler Menschen von nah und fern.

Ich möchte daran erinnern, dass im Ortsteil Griepenburg-Holte noch heute ein zweistöckiges aus Stein erbautes Gebäude steht, das die Einheimischen „die Burg“ nennen. Man muss dazu wissen, dass die dort zu damaligen Zeiten erbauten Bauernhäuser in der Bauweise recht klein gehalten waren. Besonders bei auflaufender Flut und bei Sturmfluten an der Nordseeküste fegte ein eisiger Wind über das Overledingerland, und das nicht selten in Orkanstärke. Um dem wütenden Sturm möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, passte man den Baustil der Häuser durch eine niedrig gehaltene Bauweise an. So trug man den rauen Witterungsbedingungen zum Schutz von Mensch und Tier am besten Rechnung. Das zweistöckige Steingebäude überragte also die Bauernhäuser und erhielt mit Recht die Bezeichnung „Burg“.

Es soll in Holte noch ein Haus mit zwei Stockwerken gegeben haben. Es war die „Bessenbörg“. Erster Eigentümer war der in Holte bekannte und geachtete Rittmeister Menno Bunger. Er verstarb 1678 in Holte. Zu seinen Ehren wurde ein Denkmal aus schwarzem Basalt errichtet. Es ist noch heute hinter der Treppe zum Orgelboden in der Rhauder Kirche zu besichtigen.

Holte war ein Treffpunkt für Jung und Alt. Wenn man bedenkt, dass vor 250 Jahren in der Ortschaft zwanzig Schankwirtschaften existieren konnten, hat man etwa eine Vorstellung von dem Leben im Ort. Mit der Zeit nahm die Anzahl der Wirtschaften dann ab. Eine von ihnen erreichte auch das 20. Jahrhundert, die dann um 1920 vom Bauernsohn Gerhard Meinhard Meinders erworben wurde.6

Auch in Ostfriesland war die Zeit nicht stehen geblieben. Es wurden an verschiedenen Orten bereits Poststellen eingerichtet. Es war der Manufakturkaufmann Thoben, der sich im Gemeinderat mit dem Ansinnen durchsetzte, bei der Kaiserlichen Postadministration den Antrag auf Eröffnung einer Poststelle in der Ortschaft Holte zu stellen. Schon sehr bald hielt der damalige Ortsbürgermeister Wilhelm Strenge die Genehmigung in den Händen. Der Gemeinderat beschloss, die Landpoststelle Holte in der Gastwirtschaft Meinders einzurichten. Heinrich Meinders hatte die entsprechenden Vorkehrungen in seiner Gastwirtschaft zu treffen. Eine Bierbrauerei lieferte für den neuen Posthalter eine Außenlampe, die mit der Bezeichnung „Schankwirtschaft zur Post“ versehen war.7

Aller Anfang war schwer für den Posthalter. Schließlich musste er die unterschiedlichen Wertzeichen fein säuberlich und vor allem trocken aufbewahren, die Post mit der entsprechenden Marke versehen und schließlich mit dem eigens für Holte gelieferten länglichen Stempel markieren. Der eigentliche runde Poststempel befand sich in Stickhausen, dem zuständigen Amtssitz der Post für diese Region.

Abb. 2: Artur Plaisier mit seinem Vater, Jahr unbekannt

Mein Vater wurde in Rinzeldorf geboren. Dieser Ort liegt ebenfalls im Bereich des damaligen Amtes Stickhausen. Den Poststempel von Stickhausen kenne ich persönlich. Wir haben zu den Feiertagen, wie in Ostfriesland allgemein auch heute noch üblich, Post von den dort wohnenden Verwandten, den Seemanns8, bekommen. Ich glaube, Herr Seemann war von Beruf Handwerker (Mühlenbauer). Die Post von Seemanns wurde in Stickhausen aufgegeben. Stickhausen durfte die Briefmarken abstempeln, während Holte nur den länglichen Bearbeitungsstempel mit der Poststellennummer 23 auf dem Briefumschlag anbrachte.

Mit den Telefonverbindungen war es zu dieser Zeit noch mager bestellt. Es gab nur wenige private Anschlüsse. Wer ein Gespräch führen wollte, konnte das von Holte aus tun. In der Landpoststelle befand sich ein Telefonapparat. Man wurde durch den Posthalter mit der Verbindungsstelle für Gespräche in Westrhauderfehn verbunden und konnte so telefonieren. Die Gebühren erfragte man jeweils bei der Hauptstelle in Westrhauderfehn nach Ende des Gespräches.

In Holte gab es nach Einrichtung der Kaiserlichen Post auch den als Amtsperson hoch geachteten Landbriefträger. Das war Aufgabe des Posthalters, der bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad über Land fuhr. Die Poststelle versorgte dann seine Frau Henriette.

Auch mit dem Feierabend war das so eine Sache. Nicht selten wurde noch spätabends ein Telegramm per Fernsprecher durchgegeben. Das musste dann noch zugestellt werden. Oft war es ein weiter Weg bei denkbar schlechtem Wetter, bei dem man sprichwörtlich keinen Hund vor die Tür jagen würde. Aber Posthalter zu sein hieß eben auch, nach Dienstschluss die Funktion des Landbriefträgers zu übernehmen, wenn es denn die Pflicht verlangte.

Erwähnen möchte ich an dieser Stelle auch die Ortschaft Ostrhauderfehn-Holterfehn mit der Schank- und Gastwirtschaft Meyerhoff in der Holterfehner Straße. Das Haus liegt schon von jeher verkehrstechnisch günstig. So war es in den Jahren, als hier noch Güter auf den Kanälen transportiert wurden, eine Ankerstelle, die zum Anlegen und Verweilen bei Meyerhoff einlud. An diesem Punkt treffen zwei Wasserläufe zusammen. So konnte man an diesem günstigen Haltepunkt eine Verschnaufpause einlegen. Gerade beim Transport von Brenntorf auf dem Wasserweg war die Arbeit mühsam und anstrengend. Es gab so gut wie keine Fortbewegung durch Motorkraft auf den Stichkanälen. Vielmehr wurden die mit Torf beladenen Kähne durch Menschenkraft fortbewegt. Am Bug der Kähne waren jeweils rechts und links dicke Taue angebracht, die bis ans Ufer reichten. Hier wurden die Taue in einer Zugvorrichtung, die über Bauch und Rücken geführt wurde, befestigt. Es war ein sehr haltbares, extra für diesen Zweck aus Segeltuch gefertigtes Zugband, welches je nach Uferseite rechts oder links unter dem Arm durchgeführt werden musste. Man sollte auf keinen Fall die Schwere des zu ziehenden Gewichtes unterschätzen. Der Torf war ja nicht lose in den Rumpf des Kahnes gekippt worden. Das hätte zu viel Laderaum eingenommen und den Gewinn geschmälert. Vielmehr wurde der kantige Torf säuberlich Schicht auf Schicht im Kahn verstaut. Es war keine Seltenheit, dass dabei bis zu 20 Schichten Brennmaterial über den Rand des Schiffes gestapelt waren und nach oben hin in Form eines Daches verliefen. Meistens standen auf dem Kahn zwei Personen, eine hinten und die andere vorn, die mit langen Staaken das Schiff auf Kurs hielten. Vorne zogen meist Frauen den Kahn mit der umgehängten Zugvorrichtung.9

Heute ist aus der Schankwirtschaft Meyerhoff ein Restaurant mit Hotelbetrieb auf der gut ausgeschilderten Fehnroute geworden. Natürlich wird hier auch die Tradition des Ostfriesentees gepflegt. Wer motorisiert ist, kann von Meyerhoff aus zu Tagesausflügen starten. In der Nähe liegen die Papenburger Meyer Werft, die Nordseeküste und die Gedenkstätte des ehemaligen KZ Esterwegen.

Es passt an dieser Stelle, wenn ich einmal auf den echten Ostfriesentee eingehe und kurz die Firmen nenne, die von jeher die Mischung der Teesorten beherrschen, die das Nationalgetränk der Ostfriesen so schmackhaft und bekömmlich machen. Die führenden Teekontore Ostfrieslands sind die Firmen Onno Behrends, Bünting und Wilken Tee. Zwar gibt es auch andere Sorten. Sie gehören aber nicht zu den von alters bekannten und wegen ihrer gleichbleibenden Qualität bevorzugten Sorten in Ostfriesland.

Wer in Ostfriesland einen Besuch macht, sollte vor allem eine Regel beachten: Tee gibt es zu jeder Tageszeit. Er wird dem Besucher bis zum Abend in den für Ostfriesland typischen kleinen Teetassen gereicht.

Von einem Kollegen ist mir in den fünfziger Jahren Folgendes berichtet worden:

Er hatte als Nichtostfriese in der Gegend um Ostrhauderfehn eine Kollegin besucht und wurde von der Mutter mit Tee empfangen. In einem Stövchen brannte ein Teelicht und hielt den Tee in der darauf abgestellten Teekanne warm. Kanne und Tassen waren aus hauchdünnem Porzellan gefertigt und mit dem traditionellen Muster „Ostfriesische Rose“ kunstvoll verziert.

Sobald der Besucher seine Tasse ausgetrunken hatte, wurde ihm nachgeschenkt. Mehrmals sagte er, dass er nun keinen Tee mehr wolle – aber es wurde dennoch ein Kluntje nachgelegt und die Tasse erneut gefüllt. Nachdem mein Kollege, wie er glaubhaft erzählte, seine achte Tasse Tee getrunken hatte und ihm erneut nachgeschenkt wurde, fiel ihm auf, dass außer ihm niemandem in der Runde nachgeschenkt wurde. Er schaute sich unauffällig um und stellte fest, dass seine Tischnachbarn ohne Ausnahme den zierlichen Teelöffel von der Untertasse entfernt und senkrecht in die Obertasse gestellt hatten. Nachdem er die neunte Tasse geleert hatte, machte er es ihnen nach und wartete gespannt auf das Ergebnis. Und tatsächlich: Es wurde ihm kein Tee mehr angeboten.

Daraus mag nun jeder Besucher Ostfrieslands erkennen, dass selbst ein Lob des köstlichen Tees mit der Bekundung, man wolle keine weitere Tasse mehr, von Gastgebern als reine Höflichkeitsfloskel angesehen und ignoriert wird. Allein das Signal des aufgestellten „Teelepels“ mit der ostfriesischen Rose am Stil wird ernst genommen.

Warum meine Eltern von Holte weggezogen sind und ein Haus in Westrhauderfehn in der 1. Südwieke als Wohnsitz nahmen, ist mir unbekannt. Ich habe die Gründe nie erfahren können. Es ist und bleibt eines der vielen ungelösten Rätsel meines Lebens.

3 „Holte (462 Einwohner) gehört zum Kirchspiel Rhaude. Freundliches Dorf inmitten prächtiger Wallhecken, auf kleiner Anhöhe (Stauchmoräne) gelegen. Gastwirtschaft Röben. Holte auf dem Heuweg nach N verlassen. An der Stelle des letzten Hofes auf der linken Seite stand einst die Burg des Ortshäuptlings. Der Burggraben ist auf der rechten Seite des Weges noch zu erkennen. Leichter Gelän-deabfall in den Hammrich (Niederungsmoor auf Sand). Nach etwa 1 km links abbiegen in Richtung auf kleine, baumbestandene Höhe, die sich mitten im Hammrich erhebt. Wunderschöner Blick auf Holte und über den Hammrich hin …“ (Siebels 1955)

4 Gemeint ist der Friedhof in Rhaude. In Holte gab es keinen Friedhof.

5 Es handelt sich um die Vögte Stockstrom: Amtsvogt Johann Enno Stockstrom (gest. 1. 8.1850 in Rhaude) und Gerichtsvogt Michael Friedrich Stockstrom (gest. 19.9.1882 in Rhaude). Beide wurden in Holte geboren. Die Familie Stockstrom nahm dieses Amt über viele Generationen wahr. Die Angaben stammen aus dem Kirchenbuch Rhaude, übermittelt von Wilhelma Heinze.

6 Die große Anzahl der Gastwirtschaften und Schenken in Holte darf bezweifelt werden. Es gibt keine Belege dafür, obwohl die Zahlen immer wieder genannt werden. Aufgekommen ist diese Angabe durch die Erinnerungen von Pastor Stellwagen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er beklagte sich als Pastor darüber, dass seine „Schäfchen“ sich lieber in den Schenken aufhielten als in der Kirche. Eine konkrete Zahl nannte er jedoch nicht. In einer 1955 verfassten Chronik von Holte benennt Wilhelm Korte um das Jahr 1840 nur sieben Gastwirtschaften im Ort und die Namen der Inhaber, gestützt auf Unterlagen aus dem Staatsarchiv Aurich. Für einen kleinen Ort wie Holte war das schon eine beträchtliche Anzahl von Schenken. Die Dörfer in der Umgebung hatten höchstens zwei oder drei Gastwirtschaften. So könnte es eine mögliche Erklärung sein, dass mit der großen Anzahl von Gaststätten nicht ausschließlich der eigentliche Ort Holte gemeint war, sondern die Gemarkung mit den Ortsteilen Holterbarge und Holterfehn.

7 Die Poststelle wurde am 1. Juli 1930 eröffnet.

8 Dies waren Gerd Seemann (gest. 5.11.1960) und seine Frau Lina geb. Plaisier (geb. 26.7.1879, gest. 28.7.1959 Idafehn), Tochter von Hinrich Peters Plaisier (geb. 28.5.1848 Stickhausen, gest. 1.5.1927 Rinzeldorf) und seiner Frau Gertha Juliane gen. Jellina Schaa (geb. 18.2.1851 Wohnplatz Steinhaus, heute Leer-Hohegaste, gest. 22.11.1929 Rinzeldorf).

9 Die Torfschiffe wurden in der Regel nicht von beiden Kanalufern aus gezogen. Die Besatzung der Schiffe bestand aus zwei Personen. Die erste Person zog, die zweite, meist der Schiffer, stand am Heck und hielt das Schiff mit einer langen Holzstange vom Ufer ab. Gezogen wurden die Schiffe in der Regel bei auflaufendem Wasser, weil es sich dann leichter ziehen ließ. Bis heute fließen alle hiesigen Gewässer in Abhängigkeit von Ebbe und Flut zweimal täglich „bergauf“. Wenn der Wind „richtig stand“, wurde das meist braune Segel gesetzt und das Schiff wurde nicht gezogen. (Auskunft von Heinz J. Giermanns, Westrhauderfehn)

Meine Kindheit auf dem Fehn

Meine Brüder, die acht und neun Jahre älter sind als ich, kümmerten sich wenig um mich. Sie hatten andere Interessen und waren bereits auf ihre Weise erwachsen.

Meine Eltern hatten meine Tierliebe erkannt und schenkten mir einen kleinen Ziegenbock. Er war lustig anzusehen, besonders sein Spitzbart. Zu unserem Haus in der 1. Südwieke gehörte, nach vorn zur Wieke gelegen, eine saftige Wiese. Neben Gras wuchs hier auch Löwenzahn. Zahlreiche Marienblümchen sorgten stets für eine bunte Mischung an Wiesenblumen, die noch durch Kuckucksblume10 und Vergissmeinnicht bereichert wurden. Grüner saftiger Klee blühte zweifarbig in weiß und rot.

Hier labte sich Fritzchen, wie ich meinen Spielgefährten nannte. Gemeinsam tobten wir und liefen um die Wette. Über Monate ging so das lustige Treiben, und Fritzchen hatte sich sehr an mich gewöhnt. Er merkte, dass ich ihn mochte, und wurde richtig anhänglich.

Doch eines Tages geschah es. Fritzchen war kräftig und somit für mich zu stark geworden. Er hatte Ansätze von Hörnern gebildet und wollte nun auch deren Wirkung ausprobieren. So rannte er an einem schönen Sommermorgen auf mich los. Nicht etwa, um mich wie bisher sanft zu begrüßen und zum Spielen aufzufordern. Nein, er hatte eine Kopfhaltung, die ich bisher von ihm nicht kannte. Lang gestreckt, mit zu den Vorderbeinen angewinkeltem Kinn, kam er angerannt. Wir stießen mit voller Wucht zusammen, und ich fiel rücklings auf den Boden. Fritzchen sprang mit allen vier Beinen auf mich und bohrte seinen Gehörnansatz in meine Brust. Zum Glück war er noch zu unausgebildet, um mich zu verletzen. Ich verspürte nur einen würgenden Druck am Halsansatz. Von der Attacke meines lieben Spielgefährten war ich so überrascht, dass ich in diesem Moment kein Wort über die Lippen brachte. Ich ergab mich in mein Schicksal. Meine Mutter hatte den Vorfall bemerkt und kam sogleich herbeigeeilt. Sie schimpfte mit Fritzchen, was ihn aber nicht beeindruckte. Natürlich zerrte sie ihn am Halsband zur Seite und befreite mich aus der Bodenlage. Ich rannte aus der Gefahrenzone und brachte mich, von dem Erlebten, aber besonders von der veränderten Verhaltensweise des ansonsten doch so anschmiegsamen Ziegenbocks ganz benommen, in Sicherheit.

Von diesem Tage war es vorbei mit dem Spiel und dem Umherlaufen. Fritzchen könne so nicht mehr bei uns gehalten werden, sagte mein Vater zu mir und fand damit die volle Zustimmung meiner Mutter. Meine Brüder, die abends von dem Ereignis mehr zufällig erfuhren, lachten und nannten ihren kleinen Bruder Schlappschwanz. Mit meinen vier Lebensjahren ließ mich das noch ziemlich kalt. Mehr beeindruckt, um nicht zu sagen beunruhigt war ich von den Folgen, die Fritzchen ausgelöst hatte. Er wurde von Vater am nächsten Morgen an einer langen Leine befestigt, und seine Freiheit auf der Wiese hatte ein Ende. Außer einem Streicheln immer in dem Moment, wo die Leine straff war und Fritzchen keinen Raum mehr hatte, um mich mit Anlauf niederzustrecken, blieb mir das Spielen untersagt. Aber das Streicheln war ja immerhin noch etwas, konnte ich doch mit einem lebendigen Spielgefährten auch kindliche Worte wechseln, und das meistens auf ostfriesischem Platt. Schließlich war es ja ein Zicklein, das in Ostfriesland geboren worden war.

Mein Vater kündigte alsbald an, dass der Ziegenbock zu kräftig geworden und nicht mehr als Spielgefährte für mich geeignet sei. Ich ahnte Schlimmes. Nur wenige Tage vergingen, und ich hatte Gewissheit: Ich musste mich von meinem Spielgefährten trennen. Vater teilte mir mit, dass er Fritzchen verkauft habe und er ihn gemeinsam mit mir fortbringen werde.

Ich durfte Fritzchen an einer kurzen Leine halten und langsam mit ihm auf dem Sandweg in Richtung Untenende gehen. Rechts lag die wasserführende Südwieke, linksseits standen Dornenhecken, die sich mit Unterbrechungen an den Einmündungen der Seitenwieken und den Hauszufahrten fortsetzten. Mein Vater ging längsseits und löste mich schon bald als Leinenführer ab. Ich redete ihm wohl zu viel mit dem Ziegenbock und er wollte die Sache schnell hinter sich bringen. So trabten wir stumm entlang der 1. Wieke. Nur Fritzchen ließ ab und zu ein zaghaftes Meckern ertönen.

Plötzlich änderte sich der monotone Schritt. Er klang härter, und auch Fritzchen erschrak, sprang seitwärts und ließ einige der typischen runden, wie Lakritz anmutenden Kügelchen auf den Straßenbelag fallen. Wir hatten die sandige Wieke verlassen und die mit Klinkern gepflasterte Straße in Westrhauderfehn Untenende erreicht. Es ging vorbei an Eden und Kolk, Fischhandlung Hündling und Holzhandel Artur Loger. Vor der Drogerie Prahm bogen wir in eine kleine Pforte ein, gingen um ein Haus, um es dann von hinten zu betreten. An der rechten Seite des Ganges befand sich ein leerer Stall, der aus Lehm gefertigt war. Hier konnten sowohl Schweine als auch Schafe und Ziegen heimisch gewesen sein.

Ich wartete, hielt mein Zicklein an der Leine, und wurde bald von einer netten Frau begrüßt. Ich durfte Fritzchen in den Stall bringen und ihm Strick und Halsband abnehmen. Die Frau, sie hatte schwarze glänzende Haare und große dunkle Augen, drückte mir einen großen Kandisbrocken in die Hand, strich mir mit der Hand über den Kopf und verabschiedete uns freundlich lächelnd. Mein Vater sagte noch, alles Weitere habe er bereits mit ihrem Mann erledigt. So gingen wir heim …

Dieses Erlebnis hatte ich zu Beginn der dreißiger Jahre. Ich konnte nicht ahnen, dass mir später das Zusammentreffen mit der netten Frau mehrfach wieder in Erinnerung gerufen werden würde.

Heute weiß ich, wie froh mein Vater war, für das kleine Zicklein fünf Reichsmark, sprichwörtlich einen Heiermann, bekommen zu haben. Es war die Zeit der großen Arbeitslosigkeit, und man musste jeden Pfennig umdrehen. Politisch war es die Zeit der Ungewissheit.

Einige Tage nach dem Abliefern von Fritzchen kam ein Herr bei uns in die Küche und legte fünf Reichsmark auf den Tisch mit dem Bemerken, das sei für das Ziegenlamm. Als er gegangen war, hörte ich meinen Vater sagen, der Jude sei als Viehhändler und auch als Mensch sehr zuverlässig.

Ich hatte natürlich von diesem ganzen Handel keine Ahnung und verstand auch von Juden nichts. Dass es schon damals wegen der Juden politisch Streit gab und sie als Volksfeinde verurteilt wurden, erfuhr ich erst später. Für mich war der Viehhändler, sein Name war Weinberg11, ein Onkel wie jeder andere auch. Hatte seine Frau mir nicht einen dicken Kluntje geschenkt? Der Gedanke an die nette Frau beruhigte mich. Hier war mein Fritzchen wohl gut aufgehoben.

Mein Vater war im Ersten Weltkrieg vier Jahre an der Front in Frankreich eingesetzt gewesen. Er musste als Sanitäter den Stellungskrieg in den Ardennen mitmachen, zog auch mit nach Sedan und in den Argonnerwald. Er nahm mich, wenn er abends bei Tisch saß und die Petroleumlampe einen angenehmen Schein verbreitete, auf seine Knie und sang mir mit kräftiger Stimme Lieder aus seiner Soldatenzeit vor. Ich erinnere mich, dass in vielen dieser Lieder die Sehnsucht der Frontsoldaten nach der Heimat besungen wurde. Aber es gab auch viele Texte, die das Soldatenleben verherrlichten, um die Jugend positiv im Sinne der Wehrmacht einzustimmen. Dies sind einige der Texte, an die ich mich erinnere:

Fern bei Sedan, wohl auf den Höhen,

ein Soldat auf Posten stand …

Argonnerwald, Argonnerwald, ein stiller Friedhof wirst du bald / In deiner kühlen Erde ruht so manches tapfere Soldatenblut …12

Wer will unter die Soldaten, der muss haben ein Gewehr / Das muss er mit Pulver laden und mit einer Kugel schwer / Büblein, wirst du ein Rekrut, hau dem Hauptmann auf die Schnut …13

Meine Mutter sang mit mir alte deutsche Volkslieder. Dazu gehörten unter anderem „Am Brunnen vor dem Tore“, „Ännchen von Tharau“ und viele Weihnachtslieder.

Viele Frontsoldaten des Ersten Weltkrieges waren damals, das hatte ich als Kind schnell mitbekommen, im Stahlhelmbund organisiert. Auch mein Vater gehörte dazu. Eines Tages bekam er ein Verwundetenabzeichen überreicht. Es war, unter dem Eindruck der aussichtslosen Wirtschaftslage mit sieben Millionen Arbeitslosen, eine Zeit der politischen Grabenkämpfe, in der sich radikale Parteien immer mehr Gehör verschafften. Die Parteien der Weimarer Republik wehrten sich verzweifelt, aber angesichts der schlechten Verhältnisse fehlten ihnen überzeugende Argumente und Rezepte.

Ich erinnere mich, dass eines Abends auf der 1. Südwieke, die in den dreißiger Jahren noch schiffbar war, ein Paddelboot mit vier Sportlern vorbeifuhr. Sie sangen gemeinsam:

Frisch, fromm, fröhlich, frei / Sei die deutsche Turnerei Heil Turnvater Jahn!

Eines Tages hörte ich, wie mein Vater zu meiner Mutter sagte, oben in der 1. Südwieke, am Wegesrand bei der Hahnentanger Mühle, habe die NSDAP ein Wahlplakat aufgestellt. Das Bild von Adolf Hitler habe man mit Eiern beworfen. Dies muss vor 1933 gewesen sein, als eine Wahl zum Reichstag anstand, also wahrscheinlich 1932.

In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an ein weiteres Erlebnis. Vom Untenende kommend, also an der rechten Seite der 1. Südwieke in Richtung Klostermoor marschierend, zogen Frauen und Männer an unserem Haus vorbei. Sie trugen Fackeln und sangen Lieder. Es waren vermutlich Kampflieder der NSDAP. Viele trugen Uniform, auch vom Stahlhelmbund. Sie sangen das Stahlhelmlied:

Hakenkreuz am Stahlhelm/Schwarz-weiss-rotes Band …14

Es musste etwas geschehen sein. Mein Vater verbot mir eindringlich, „Heil Moskau“ zu sagen. Auf meine Erwiderung, ob das auch gelte, wenn ich hinter dem Haus alleine sei, gab er zur Antwort: „Auch da nicht. Niemals mehr, hörst du!“. Damit war für mich der Fall erledigt. Wenn wir Besuch bekamen oder jemand an unserem Haus mit dem Fahrrad vorbeifuhr, war mein Gruß immer höflich ostfriesisch „Moin“. Das war schon immer so und gehörte sich für einen Bubi vom Fehn!

Mein Vater wie auch meine Mutter hatten sogleich erkannt, dass die neue starke Partei keinen Spaß verstand, und sie hatten wohl schon erfahren, dass die Uniformträger in den braunen Jacken dem nationalsozialistischen Gedankengut auch mit Prügel Geltung verschafften. Nur mein Onkel, der Bruder meines Vaters mit dem seltenen ostfriesischen Vornamen Sünke, passte sich nicht der neuen Zeit an. Wenn er uns besuchte, er wohnte in der 4. Südwieke, dann war sein Gruß unverändert „Rot Front! Heil Moskau!“. Dazu sang er dann das Lied „Freiheit, die ich meine“.15 Wie ich später erfuhr, war Onkel Sünke keineswegs ein Kommunist. Vielmehr war der verbotene Gruß sein persönlicher Protest gegen Hitler.

Unser Haus wurde zur linken Hälfte von einem Herrn Graf bewohnt. Seine Frau war verstorben. Meine Mutter hatte mit am Sterbebett gesessen. Als Frau Graf die Augen für immer geschlossen hatte, fragte ihr Mann: „Wo mag sie wohl das Geld versteckt haben?“ Er fand es dann unter der Matratze an ihrer Seite. Ich habe viele Münzen und Scheine einen Tag später hinter dem Haus neben dem Misthaufen entdeckt. Meine Brüder dämpften meine Freude über den Fund sogleich: Es waren Münzen und Scheine aus der Inflationszeit. Der Fund war also wertlos. Dafür konnte ich einen Wecker behalten, den Herr Graf weggeworfen hatte. Zwar war das Uhrwerk defekt, aber er weckte immer noch, wenn man ihn aufgezogen hatte. Es war ein richtiges Ungetüm: Im Umfang so groß wie eine kleine Suppenschüssel, schlugen an der Oberseite zwei kleine Hämmer gegen eine dicke Glocke. Das Wecksignal verursachte ohrenbetäubenden Lärm.

Bei Herrn Graf wohnte oft über mehrere Monate eine Frau namens Lisa, eine aus seiner Familie stammende Verwandte aus dem Ruhrgebiet. Sie war eine sehr christlich eingestellte Frau, die sonntags regelmäßig den Gottesdienst aufsuchte und sich auch am Gemeindeleben rege beteiligte. Für mich war sie einfach „Tante Lisa“. Von ihr bekam ich ein Kinderbuch geschenkt mit der Widmung „Für Bubi von Tante“. Ja, ich war eben für alle der kleine Bubi.

Eines Tages, als ich im Hof spielte, rief mir Tante Lisa zu: „Hörst du, der Reichspräsident, unser Paul von Hindenburg spricht.“ Ich muss bestimmt dumm geschaut haben, denn was wusste ich damals von Hindenburg und vom Reichspräsidenten. Rückblickend ist mir klar: Es war der 30. Januar 1933, der Tag der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler.

Mein ältester Bruder hieß Hermann. Mit ihm verstand ich mich besonders gut, er hatte immer Zeit für mich. Hermann war sehr musikalisch und spielte mit Vorliebe auf seiner Mundharmonika.

Eines Tages bekam mein Bruder Besuch von Herrn Watermann. Die Familie wohnte an dem Verbindungsweg zwischen der 1. und 2. Südwieke, im letzten Haus vor der Gaststätte Ammann. Ich kannte Herrn Watermann, weil er die Tageszeitung, das Fehntjer Blatt, austrug. Wir nannten unsere Zeitung so, weil darin täglich die Neuigkeiten vom Fehn zu lesen waren. Gedruckt wird die Tageszeitung von jeher in Westrhauderfehn im Untenende bei Siebe Ostendorp.

Abb. 3: Westrhauderfehn, Kreuzung 2. Südwieke / Papenburger Weg, rechts der Gasthof Ammann (1920er Jahre)

„Onkel Watermann“, wie ich ihn nannte, hatte ein besonderes Merkmal. Auf seinem Rücken befand sich ein leichter Buckel, den er geschickt unter der bauschigen Windjacke kaschierte. Apropos besondere Merkmale: Auf dem Fehn fuhr ein Mann mit dem Fahrrad, der keine Nase hatte. Die beiden Nasenlöcher im Gesicht waren schaurig anzusehen. Es waren einfach zwei Öffnungen zwischen den Augen, die er ab und zu zum Glück mit einem Verband abgedeckt hatte. Jan Sünnernöös, Jan ohne Nase, wurde er genannt, und er flößte mir als Kind immer Respekt ein.16

Zurück zu „Onkel Watermann“: Er kam zu meinem Bruder Hermann wegen eines besonderen Anlasses. Es hatte etwas mit einem „Bund“ zu tun. Wie Watermann, sollte auch Hermann dieser Vereinigung beitreten. Wie ich heraushörte, handelte es sich um den Kyffhäuserbund.

Der Kyffhäuserbund soll die Legende von Friedrich Barbarossa wachhalten, der im Kyffhäuser, so die Sage, für Deutschland Wache hält. Mein Bruder wurde in den Bund aufgenommen und erhielt als äußeres Zeichen seiner Zugehörigkeit eine Windjacke in hellgrauer Farbe überreicht. Das war praktisch seine Uniform. Er musste für den Bund Verpflichtungen übernehmen und an Treffen teilnehmen.

Die Ortsgruppe Westrhauderfehn des Kyffhäuserbundes gründete einen Spielmannszug, und mein Bruder Hermann sollte darin als Trommler mitwirken. Für diesen musikalischen Auftritt bekam er die Ausrüstung gestellt. Er begann sogleich mit den Übungen auf der Trommel, die er allein und abseits jeglicher Zuschauer auf unserer Wiese durchführte. Er trommelte in jeder freien Minute, was das Zeug hielt. Sein ständiges Üben und seine Ausdauer wurden belohnt. Er wurde in dem Spielmannszeug ein vorzüglicher Trommler. Seine Versuche auf der Flöte hatten dagegen schnell ein Ende. Mundharmonika und Trommel blieben seine Lieblingsinstrumente. Im Gegensatz zu Hermann war mein Bruder Johann unmusikalisch und brummte nur beim Singen17.

Auch sollte ich recht bald wieder vom Viehhändler Weinberg hören. Mein Vater erzählte meiner Mutter, dass der Jude von Deutschen kein Vieh mehr aufkaufen dürfe. Es bestehe praktisch ein Berufsverbot. An mein Fritzchen dachte ich da schon nicht mehr.

10 Gemeint ist die Kuckucks-Lichtnelke.

11 Bernhard Weinberg und seine Familie bewohnten das Haus in Westrhauderfehn von 1910 bis 1920 und bauten dort das Familiengeschäft auf. 1920 zogen Bernhard Weinberg und Frau Rahel mit Tochter Caroline Lilly nach Weener und übernahmen den Betrieb des verstorbenen Schwiegervaters Abraham Hartog Grünberg. In Westrhauderfehn wohnten jetzt Alfred Weinberg und Frau Flora geb. Grünberg mit den Kindern Dieter, Friedel und Albrecht. Sie hatten im Januar 1920 geheiratet und bezogen das Haus, das Abraham Hartog Grünberg, der Vater der Ehefrau, 1910 hatte errichten lassen. Das Grundstück am Untenende war ihm von Schmied Brunsema verkauft worden. Bernhard Weinberg war noch oft dort und pflegte seine Geschäftsbeziehungen auf dem Fehn. Alfred und Flora Weinberg zogen 1935 nach Leer, weil die Kinder dort die jüdische Schule besuchen mussten. Im Januar 1936 wurden Haus und Grundstück zwangsweise weit unter Wert an Reeder und Werftbesitzer Harm Schaa verkauft. 1940 mussten alle Juden Ostfriesland verlassen. Alfred und Flora wurden nach Berlin zwangsdeportiert, von da im März 1943 nach Theresienstadt und im April 1944 nach Auschwitz, wo sie umkamen. Dieter, Friedel und Albrecht, alle im jugendlichen Alter, kamen nach Auschwitz und überlebten. Dieter verunglückte im Oktober 1946 tödlich im Breinermoor Hammrich, Friedel und Albrecht wanderten in die USA aus. Wegen einer schweren Erkrankung von Friedel kehrten die beiden Geschwister 2011 nach Leer zurück, wo Friedel 2012 verstarb. Albrecht Weinberg lebt weiter in Leer (Stand Februar 2016). Als Zeitzeuge erzählt er auch in hohem Alter noch von den Leiden seiner Familie. Die Familie von Bernhard Weinberg wurde im Oktober 1938 nach Leer gebracht und von dort ins KZ Sachsenhausen deportiert. Wann sie zurückkamen, ist unklar. 1940 zog die Familie nach Bremen, von wo aus sie im November 1941 ins Ghetto Minsk deportiert wurden. Das Todesdatum von Bernhard und Lilly Weinberg ist ungeklärt. Bernhard Weinberg wurde 1949 mit Datum vom 8. Mai 1945 für tot erklärt. Seine Frau Rahel wurde im Juli 1942 im Ghetto Minsk erschossen.

12 Das Argonnerwaldlied wurde 1914/15 von Hermann Albert von Gordon gedichtet.

13 Dieses ursprüngliche Volkslied findet sich auch in Soldatenliederbüchern. In der Ursprungsfassung heißt der Text „Büblein, wirst du ein Rekrut / Merk dir dieses Liedlein gut“.

14 Richtig heißt es „Stahlhelm unser Zeichen / Schwarz-weiss-rotes Band …“

15 Der Text des Liedes entstand 1813 in den Befreiungskriegen gegen Napoleon.

16 Der bürgerliche Name war Edzard Sünnernöös (Auskunft von Follrich Poelmann, Westrhauderfehn, Jahrgang 1928).

17 Die Zeugnisse von Johann Plaisier aus der Volksschule sind noch erhalten. Tatsächlich wurde das Fach Singen mit 3 oder 4 benotet.

Nachbarn und Geschäfte auf dem Fehn

Auf Nachbarn, ostfriesisch Nabers genannt, wird in allen Dörfern des Fehns viel Wert gelegt. Die „Naberskupp“ muss gepflegt werden. Das hängt auch mit der Besiedlung des Fehns zusammen. Oft ist von Hof zu Hof eine lange Wegstrecke zurückzulegen. Man ist hier aufeinander angewiesen. Tritt ein Notfall ein und ein Arzt muss geholt werden oder sind aus der fernen Apotheke Heilmittel zu besorgen, dann ist „Nabershülp“ gefragt. Gleiches gilt für das liebe Vieh, wenn der Tierarzt geholt werden muss. Es ist in Ostfriesland selbstverständlich, dass die Nachbarn am Familiengeschehen teilnehmen, ohne sich in die persönlichen Belange einzumischen. Auch meine Eltern pflegten den nachbarschaftlichen Kontakt und legten großen Wert auf ein zuverlässiges Miteinander. Wir hatten aufmerksame Nachbarn. Einige sind mir in besonders guter Erinnerung:

Die erste Stelle nimmt dabei die Familie Vogelsang ein. Mama Vogelsang war besonders lieb. Sie hatte immer Zeit für mich. Zu jedem Heiligen Abend kam sie in unser Haus und brachte eine Weihnachtsüberraschung vorbei. An einem der Weihnachtsabende kam sie in großer Eile in die Weihnachtsstube und hatte unter der Schürze, die sie gern den ganzen Tag anlegte, etwas versteckt. Zum Vorschein kam ein bunt lackiertes Schaukelpferdchen mit angelegtem Geschirr in Form von Halfter und Zügel. „Das hier ist für Bubi“, sagte sie zu meiner Mutter und war schon verschwunden. Ich bekam von Frau Vogelsang öfter etwas geschenkt, und war es auch nur ein Keks. Ich begegnete ihr immer mit besonderer Würde und Höflichkeit. Ihr Sohn Weert und die Tochter Tini waren älter als ich. Sie gehören zu den Geburtsjahrgängen meiner Brüder. Tinis Vater hatte ein Baugeschäft und war selbständig. Ich habe ihn nur selten zu Gesicht bekommen.

Tini hatte mir, als ich im ersten Schuljahr bei der Lehrerin Frau Meentz18 Unterricht hatte, einmal eine Windmühle aus Papier gebastelt. Es war eine Hausaufgabe, die ich allein ohne Hilfe nicht lösen konnte. Die Mühle kam in der Schule gut an, wobei ich ehrlich bekannte, dass mich die Nachbarstochter Tini Vogelsang nach Kräften unterstützt hatte.