5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Das Portrait eines streitbaren Genies

Er hat mit seinen Romanen „Das Boot“ und „Die Festung“ internationale Bestseller geschrieben. Er war ein talentierter Maler, ein gerissener Fälscher und ein Sammler mit sicherem Gespür für große Kunst. Er war mit den Größen aus Politik und Kultur auf Du und Du.

Yves Buchheim erzählt erstmals die wahre Geschichte seines legendären Vaters, der im Februar 2018 hundert Jahre alt geworden wäre, und räumt auf mit den heldenhaften Mythen und Legenden, die sich um die schillernde Persönlichkeit ranken und an denen Buchheim selbst kräftig mitgestrickt hat. Buchheims Einsatz während des Zweiten Weltkriegs kommt dabei genauso zur Sprache wie seine Liebesgeschichte mit der französischen Untergrundkämpferin Geneviève Militon und der Aufbau seiner riesigen Sammlung expressionistischer Kunstwerke – dunkle Familiengeheimnisse, die hier zum ersten Mal ans Licht gebracht werden. Eine spannende, eine aufsehenerregende Biografie aus erster Hand.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 415

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Die Buchheim – Saga

Lothar-Günther Buchheim: Autor des Bestsellers »Das Boot«, Maler und Sammler mit sicherem Gespür für Kunst. Mit den Größen aus Politik und Kultur war er auf Du und Du. Doch das war nur die eine Seite.

Yves Buchheim erzählt erstmals die wahre Geschichte seines legendären Vaters und seiner Familie. Auf der Grundlage von spannenden Dokumenten und vielen unbekannten Anekdoten räumt er auf mit den heldenhaften Mythen und Legenden, die sich um den schillernden Künstler ranken und an denen dieser selbst kräftig mitgestrickt hat. Buchheims Einsatz während des Zweiten Weltkriegs, seine unglaubliche Liebesgeschichte mit der französischen Untergrundkämpferin Geneviève Militon, Yves’ Mutter, die von den Nazis in KZ gebracht wurde, und natürlich die Frage nach der Herkunft der riesigen Sammlung expressionistischer Kunstwerke: Dunkle Geheimnisse werden hier zum ersten Mal ans Licht gebracht. Eine fesselnde Familiengeschichte!

Yves Buchheim

unter Mitarbeit von Franz Kotteder

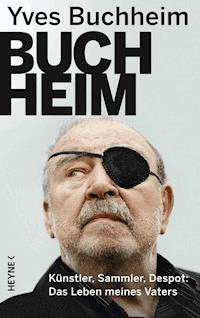

BUCHHEIM

Künstler, Sammler, Despot:Das Leben meines Vaters

Alle im Buch dargestellten Geschichten sind wahr, Gespräche wurden sinngemäß wiedergegeben. Ein Anspruch auf eine wörtliche Übereinstimmung mit den tatsächlich erfolgten Dialogen wird nicht erhoben. Zum Schutz einiger genannter Personen wurden ihre Namen anonymisiert.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2018 by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Johann Lankes, München

Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,unter Verwendung eines Fotos von © Futh/laif

Satz: Schaber Datentechnik, Austria

ISBN: 978-3-641-22227-7V001

www.heyne.de

Für Daddy, den besten Großvater,und meine beiden wundervollen TöchterFarah und Fariba

INHALT

VORWORT

EIN WUNDERKIND

Hineingeboren in eine schreckliche Welt – die ersten Jahre eines ungleichen Brüderpaars

EINE LIEBE IM WELTKRIEG

Nazideutschland erobert Frankreich – und Lothar-Günther Buchheim das Herz einer Französin

UNTERWEGS IM STÄHLERNEN SARG

Die Feindfahrten des Lothar-Günther Buchheim – und die wahre Geschichte hinter dem Roman »Das Boot«

HINTER DEN LINIEN

Im Krieg und doch kaum mal an der Front: Wie mein Vater die Besatzungszeit in Frankreich erlebte

UNTERWEGS IN DIE HÖLLE

Eine französische Familie in deutscher Haft: die unglaubliche Odyssee von Geneviève und Roger Militon

IM SYSTEM DER LAGER

Vater und Tochter in deutschen KZs: Wie die Militons mit viel Glück das Ende des Krieges erleben

VON BREST NACH FELDAFING

Die letzten Monate des Krieges: eine Flucht, neue Aufgaben und ein Gefängnisaufenthalt

WIEDERSEHEN MIT GENEVIÈVE

Eine missglückte Bestrafung, viele neue Ideen und ein aufgewärmtes Glück

IN DER WELT DER KÜNSTE

Ein Frankfurter Abenteuer: die gemeinsame Galerie Buchheim-Militon und der doppelte Braque

ZU NEUEN UFERN

Familienzusammenführung einmal anders: von Paris nach Feldafing

IN FELDAFING

Die erste Zeit in der neuen Heimat: Berge von Kriegsschrott, eine Hochzeit und Hinweise für die praktische Lebensführung

DER WERT GUTER BEZIEHUNGEN

Im Kunstmarkt unterwegs: Wie aus meinem Vater nach und nach ein Sammler wurde

DER SEGEN EINER BILDERFLUT

Fischzüge und Ausflüge: ein Verlag floriert, ein Umzug steht an und eine Fahrt nach Dachau

AUF KAPERFAHRT

Die Anfänge einer berühmten Sammlung: von Freud und Leid eines großen Kunstkenners

»DAS BOOT« UND DIE BÜCHER

Eine lange Passion: Abenteuer auf dem Wasser und die vielfache Verwertung eines Lebens

BUCHHEIM BAUT SICH EIN MUSEUM

Der lange Weg nach Bernried: Wie man seine Sammlung am besten unters Volk bringt

EIN VERHINDERTER FAMILIENMENSCH

Zwistigkeiten und die Angst, so zu werden wie die Mutter: die Buchheims und ihre Furcht vor Nähe

OH WIE SCHÖN IST PANAMA

Die Kunst, Steuern zu sparen: Finanztricks, die zur Gründung einer Stiftung führten

AUS DEN WOLKEN IN DIE NIEDERUNGEN

Die letzten Jahre meines Vaters und die Übernahme seines Werkes in die Stiftung

ANHANG

Ausgewählte Dokumente

Bildteil

Literatur und Quellen

Bildnachweis

Dank

VORWORT

Es gibt Ereignisse im Leben, mit denen man um alles in der Welt nichts mehr zu tun haben will, bei denen man froh ist, dass sie vorbei sind. Man verdrängt, baut sich Schutzschilde auf und glaubt, mit der Vergangenheit abgeschlossen zu haben. Weitab vom Schuss zu sein, in einer geborgenen Umgebung zu leben, so etwas hilft. Dachte ich mir. Nicht nur der Tod meiner leiblichen Mutter, auch der meines Vaters und meiner Stiefmutter wiegten mich in trügerischer Ruhe. Mich ging das alles nichts mehr an.

So einfach ist die Sache freilich nie. Manchmal kommt die verdrängte Vergangenheit, kommen die aufgestauten Gefühle urplötzlich wieder ans Tageslicht, durch einen Zufall vielleicht. Und so war es auch bei mir.

Mit einem Mal musste ich mich wieder mit Fragen befassen, von denen ich eigentlich nichts mehr wissen wollte. Mit einem Familienterror, der sich über Jahrzehnte hinweg aufgestaut hatte, mit vielen Unwahrheiten und Schwindeleien. Um sich davon zu befreien, kann man natürlich eine Psychoanalyse machen oder ärztliche Hilfe aufsuchen. Ich versuche meinen Seelenfrieden zu finden, indem ich das aufschreibe, was bis heute öffentlich nicht gesagt werden durfte oder nur hinter vorgehaltener Hand kolportiert wurde. Wie viele Ratschläge habe ich nicht erhalten …: »Du musst dich endlich befreien, musst mit der Vergangenheit abschließen, nur so findest du deinen Seelenfrieden«, und so weiter.

Das alles klingt leichter, als es ist. Schließlich hatte ich es mit einem sehr übermächtigen Vater zu tun, der immer nur seine »Wahrheit« gelten ließ. Wehe, es stellte sich ihm jemand in den Weg oder hatte unangenehme Fragen! Es gab Interviews, die nie erschienen, weil er mit juristischer oder gar körperlicher Gewalt drohte, würden sie veröffentlicht. Nur ihm genehme Interviewpartner durften beispielsweise Fragen zu den Themen Krieg oder Familie stellen. Diese Themen galten im Haus Buchheim als besonders heikel. Mein Vater und sein Bruder Klaus hatten die Schrecken des Krieges überlebt, beide mussten diese Zeit qualvoll aufarbeiten.

Wer aber war Lothar-Günther Buchheim wirklich? Über seine Familie und die täglichen Dramen kam ihm kaum einmal eine Silbe über die Lippen und wenn doch, dann gepaart mit unkontrollierten Wutausbrüchen. Viele Fragen blieben offen und sollten es bleiben. Er hatte sich seine eigene Wirklichkeit zurechtgezimmert, und wehe, es wagte jemand, daran zu rütteln. In seinen Romanen gestaltete er seine Wirklichkeit so, wie es ihm passte, und so enthalten sie mancherlei falsche Behauptungen und Ungereimtheiten, obwohl sie doch »die reine Wahrheit« abbilden sollten.

Inwieweit kollaborierte mein Vater mit den Nazis? Oder mit der Résistance? Warum bekämpfte er nach dem Krieg Großadmiral Dönitz bis aufs Messer, den er doch vorher geradezu verherrlicht hatte? Spielte er den wortgewaltigen Antinazi nur, war das bloß ein Marketinggag? Oder wollte er sich auf seine Art vom Grauen des Krieges befreien, sich reinwaschen? Sollten andere seiner Legende glauben?

Es gibt immer wieder kolportierte Geschichten, dass mein Vater sich, sozusagen als Besatzer, nicht nur am Eigentum von Franzosen schadlos gehalten hätte. Sondern sich nach dem Krieg auch Besitztümer aus Villen in Feldafing aneignete, die früher Juden gehört hatten und danach von Nazis beschlagnahmt worden waren. Frei nach dem Motto: Wer gestohlene Sachen klaut, bestraft den Dieb am besten. Was ist tatsächlich dran an diesen Geschichten?

Und wie konnte er in so kurzer Zeit eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen expressionistischer Kunst aufbauen? Warum hat niemand genau recherchiert? Woher die Bilder kamen, wie sie erworben wurden, wer diese Werke vorher besaß? Niemand hinterfragte seine Erzählungen, niemand fragte, wie er an sein Vermögen gekommen war. Auch nicht das deutsche Bundesland Bayern, das der Nutznießer seiner Sammlung werden wollte. Niemand nahm es so genau, denn man hätte den edlen Stifter ja verärgern können. Über all das wurde der Mantel des Schweigens gebreitet. Über das viele Schwarzgeld in der Schweiz ebenso wie über weitere Sammlungen und Immobilien. Eine Stiftung wurde ins Leben gerufen, die von all dieser Vergangenheit nichts wusste oder nichts wissen wollte, weil sie geblendet war von der Fülle der Werke, die Lothar-Günther Buchheim anzubieten hatte. Nur keine Fragen stellen, nur nicht in der Vergangenheit suchen, lautete die Devise.

Dummerweise stöberte ich Anfang 2015 im Internet und auf eBay herum und gab gedankenlos den Namen Buchheim ein. So entdeckte ich, dass es in einem Münchner Verlag Neuauflagen von drei Fotobänden meines Vaters zum U-Boot-Krieg gegeben hatte. Merkwürdig nur: Niemand hatte mich gefragt, was ich davon hielt. Dabei gehörten mir sämtliche Rechte an den Büchern und Fotos, es gab darüber eindeutige Verträge mit meinem Vater, er hatte sie mir gegen Honorar überlassen.

Nun aber waren diese Bände heimlich und hinter meinem Rücken neu aufgelegt worden. Ohne mein Wissen wurden Verträge mit einem neuen Verlag geschlossen. Die recht üppigen Honorare dafür gingen an meinen Vater, um dann in die Buchheim-Stiftung einzufließen. Ich war wortwörtlich von allen Seiten ausgetrickst worden, und das war der Anlass, mich noch einmal eingehender mit der Geschichte meiner Familie und meines Vaters zu beschäftigen. Ich begann, nach alten Unterlagen zu suchen, um meine Vermutungen zu untermauern, um Antworten zu finden auf drängender werdende Fragen.

Ich wollte endlich ein korrektes Bild von meinem Vater, dem großen Bildermenschen, haben und von den Ereignissen, die ihn zu dem gemacht haben, was er war.

Das Ergebnis all dieser Nachforschungen ist dieses Buch.

EIN WUNDERKIND

Hineingeboren in eine schreckliche Welt – die ersten Jahre eines ungleichen Brüderpaars

Ein Kindheitsparadies sieht anders aus. Der kleine Mensch, der einmal mein Vater werden sollte, war am Tage seiner Geburt in einem wahren Chaos angekommen. Am 6. Februar 1918 war das letzte Jahr des Ersten Weltkriegs angebrochen, längst herrschte Not und Mangel in Deutschland. Aber das allein war es nicht. Der kleine Lothar-Günther hatte eine schwere Hypothek, schwerer als viele andere Kinder, und das waren seine Eltern.

Meine Großmutter Charlotte Buchheim muss schon damals eine schwierige und exzentrische Persönlichkeit gewesen sein. Geboren 1891, war die Tochter von Oskar Buchheim, dem im thüringischen Gera das Hotel »Preußischer Hof« gehörte, in einem Mädchenpensionat im schweizerischen Neuchâtel aufgewachsen. In der Schule lagen ihr Fremdsprachen sehr, sie spielte Klavier und Laute, und ihre künstlerische Begabung war schon damals unbestritten. Als sie die Schule abgeschlossen hatte, zog die Familie 1910 in das vornehme Kaßbergviertel von Chemnitz. Charlotte wollte Künstlerin werden. Der Besuch einer Kunstakademie war damals, 1910, Frauen noch verwehrt. So nahm sie privaten Malunterricht bei dem Dresdener Kunstprofessor Ferdinand Dorsch und machte viele Studien in der freien Natur. Später folgten weitere Kurse bei Dorschs Kollegen Johannes Ufer, der sie in die Technik des Aquarellierens einführte. Beide Künstler waren wiederum Schüler von Gotthardt Kuehl, der in den Siebziger- und Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts in Paris mit den französischen Impressionisten in Berührung gekommen war und fortan einen Malstil pflegte, der sich wohl am ehesten als »impressionistischer Realismus« beschreiben lässt. Auch Charlotte Buchheims Stil kommt diesem Begriff sehr nahe. Sie malte zahlreiche Landschaftsbilder – Brücken, Schlösser, Sandgruben werden ihre Themen, aber vor allem Porträts lagen ihr sehr.

Ein Bild aus ihren Jugendjahren zeigt sie als properes, wohlgeratenes Mädchen mit rundem Gesicht und offenen, neugierigen Augen; ihr wacher Blick ist selbstbewusst, die Lippen umspielt ein leicht belustigtes Lächeln, und man kann sich vorstellen, dass sie begierig war auf das Leben. Von ihrer später ausbrechenden psychischen Erkrankung und der geistigen Umnachtung, die ihre letzten Lebensjahre bestimmen würde, ist noch nichts zu ahnen. An die Konventionen ihrer Zeit scheint sie sich weniger gehalten zu haben; mag sein, dass die Kriegsjahre mit dazu beitrugen.

Im Frühling 1917 wird sie schwanger. Der Vater, ein Staatsbeamter namens Kurt Böhme, steht nicht zu dem Kind. Hochschwanger fährt Charlotte im Februar 1918 mit dem Zug und allein zur Entbindung nach Weimar, wo sie meinen Vater zur Welt bringt.

Aufwachsen wird Lothar-Günther, den zu Hause alle nur Günther nennen, die ersten Jahre jedoch in Chemnitz, im Haus von Charlottes Eltern. Zwei Jahre später bekommt sie erneut ein Kind. Der Gärtner der Familie sei es gewesen, heißt es später, ein gewisser Herr Willecke aus Berlin-Pankow. Der liebte wohl die einfacheren Vergnügungen. Denn in Pankow kommt auch der zweite Junge Charlottes zur Welt. Die Wehen setzen ein, als Charlotte zusammen mit ihrem Freund dort einem Boxkampf beiwohnt. Der war offenbar so spannend und aufregend, dass prompt der Geburtsvorgang einsetzte. Charlotte wurde umgehend ins Spital gebracht, dort kam das Kind auf die Welt. Der Junge erhält den Namen Klaus, ursprünglich vornehm als »Claus« geschrieben. Der ältere Bruder Lothar-Günther wird für ihn eine Art Ersatzvater, denn beide leiblichen Väter bekennen sich nicht zu ihren Söhnen und zahlen keinerlei Alimente. Charlotte musste alleine sehen, wie sie über die Runden kam. Das wurde zunehmend schwieriger, denn die Buchheims verarmten nach dem Tod des Patriarchen zusehends.

Als Lothar-Günther sechs Jahre alt ist, entsteht ein hübsches Porträt von dem Jungen. Auch Klaus wird von der Mutter gezeichnet, aber der eigentliche Prinz ihres Herzens ist der Ältere. Charlotte nimmt Günther mit zu Malausflügen ins Chemnitzer Umland, bringt ihm schon früh Malen und Zeichnen bei. Er ist ihr Lieblingssohn, Klaus der unerwünschte Bastard. Das geht so weit, dass beim Essen immer Günther die besseren Stücke bekommt und der Kleinere den Rest. Wenn es die berühmten »gefüllten Knödel« gab, so wurden die für Klaus mit den Überbleibseln der eigentlichen Füllung oval geformt, damit man sie sofort wiedererkannte.

1924 lernt Charlotte Buchheim dann Paul Heinrichs kennen, den Besitzer einer Eisengießerei in Rochlitz. Die beiden heiraten, und die neue Familie zieht nach Rochlitz um. Im Zuge der Weltwirtschaftskrise geht es jedoch mit der Gießerei bergab, Heinrichs muss Konkurs anmelden, und der geschäftliche Niedergang zerstört die Familie. 1929 verlässt Paul Frau und Kinder. Im Jahr darauf kehrt Charlotte nach Chemnitz zurück. Sie lebt fortan im elterlichen Haus, zusammen mit ihrer Mutter Hedwig, die dort eine ganze Reihe von Zimmern vermieten muss, um sich finanziell über Wasser zu halten. Günther und Klaus kommen vorübergehend gar ins Waisenhaus, wo man ihnen zum Entsetzen von Günther gleich nach der Ankunft eine Glatze schneidet – eine Schmach, die er nie so recht verwindet. Später spricht er von dieser Anstalt nur als dem »Schülerzuchthaus«.

Zu Hause erlebten die beiden, zehn und zwölf Jahre alt, eine kleine Hölle. Ständig gab es Streitereien zwischen Mutter und Großmutter, und häufig kam es zwischen beiden zu tätlichen Auseinandersetzungen. Oft endeten diese erst, als die Polizei kam.

Beide Frauen waren mit sich und ihrer Umwelt völlig überfordert, beide hatten stark depressive Neigungen, waren psychisch sehr angeschlagen. Beinahe wöchentlich stand der Gerichtsvollzieher vor der Tür, um etwas zu pfänden, immer wieder drohte der Rauswurf aus den Wohnungen – vielleicht mit ein Grund, warum mein Vater zeitlebens so erpicht darauf war, Reichtümer anzuhäufen und dennoch lebte wie ein Geizhals, der sich nur das Nötigste gönnte.

Zu den wenigen schönen Momenten in diesem gescheiterten Familienleben zählen für meinen Vater gewiss das gemeinsame Malen und Zeichnen mit seiner Mutter. Sie malen Landschaften in freier Natur, wobei Lothar-Günther sich immer mehr dem expressiven Stil zuzuneigen beginnt. Von seiner Mutter, erzählt er später, habe er das »Gegenwartsprinzip« gelernt: »Das Gute erkennen, während es entsteht.«

Er malt und zeichnet das Arbeitsleben in der Gießerei seines Stiefvaters. Und es gibt Bilder von der Mutter wie vom Sohn, die den Abbruch der Hartmann’schen Maschinenfabrik 1936 in Chemnitz zum Thema haben. Was bei der Mutter ein beinahe zartes Aquarell ergibt, wird beim Sohn zur monumentalen Klage über den Niedergang einer Industriestadt.

Über diese Jahre schreibt er später im Vorwort eines kleinen Katalogs zu einer Ausstellung der Werke seiner Mutter im Jahr 2004: »In meiner Jugend gab es keine Einengungen und Abgrenzungen: Wir, die Mutter, die Großmutter, Bruder Klaus und ich, lebten zwar auf dem noblen Chemnitzer Kaßberg und gehörten sogar dem Besitzbürgertum an, aber meine stärksten Eindrücke sind die Straßenschlachten in der Stadt … Auch Mutter war eine rechte Renegatin. Sie malte nicht nur Stillleben, sondern sah sich nach Modellen schon mal unter den Arbeitslosen und irgendwelchen heruntergekommenen Outcasts um und brachte sie in unser Haus … So konfus Mama sich auch manchmal anstellen konnte – wenn sie auf ihrem kleinen Dreibein vor dem Motiv hockte, Palette in der linken, das Pinselbündel in der rechten Hand, war sie immer ganz Konzentration und Disziplin – ein anderer Mensch.«

Schließlich erhalten Günther und Klaus ein Stipendium für das Staatsinternat Schneeberg – einerseits ein Glücksfall, weil die Verhältnisse zu Hause nicht mehr tragbar waren. Andererseits fand mein Vater selbst die Internatszeit furchtbar und entsetzlich: »Dort musste ich immer nach vorne, wenn eine Rede gehalten werden sollte. Eine schlimme Zeit: Buchheim war immer dran.« Und im »Boot« schildert er die schrecklichen Panikattacken seiner späten Kinderjahre mit seiner überbordenden Fantasie: »Aber das war alles nichts gegen die Angst, die mich in den endlos nachhallenden Internatsfluren befiel, sonntags, wenn die meisten nach Hause gefahren waren – kaum noch ein Mensch in dem Riesenbau. Da waren sie hinter mir her mit Messern in der Hand, da krümmten sich Finger zum Griff von hinten an die Gurgel!« Man kann sich vorstellen, wie der sensible Junge unter dieser »qualvollen Internatszeit« gelitten hat, wenn man solche Passagen im späteren Roman liest: »Mitten in der Nacht fuhr ich aus dem Schlaf hoch. Zwischen den Schenkeln war’s klebrig. Ich dachte, ich müsste verbluten. Kein Licht. Da lag ich – entsetzensstarr, gelähmt von Angst, dass ich verloren wäre, wenn ich mich nur rührte.«

Doch Günther erweist sich auch als tatkräftig, das muss man ihm lassen: Er zeichnet Bilder und bastelt Ketten, beides verkauft er für ein paar Pfennige, um etwas zum Familienunterhalt beizutragen. Er legt auch Geld für Linolschnittmesser beiseite, mit denen er dann Linolschnitte erstellt, die er ebenfalls verkauft. Und er beginnt zu schreiben: Etwa Bastelanleitungen und kleine Geschichten für die Kinderbeilage der Leipziger Familienzeitschrift Beyers für Alle. Die Bekanntschaft mit den dortigen Redakteurinnen und Zeichnern soll ihm später noch einmal sehr nützlich werden.

Aber auch sonst ist er in den nächsten Jahren äußerst fleißig. Während er nach dem Staatsinternat das Realgymnasium in Chemnitz besucht, schreibt er nebenbei bereits Artikel für drei verschiedene Zeitungen. Auch damit trägt er etwas zum Familieneinkommen bei, auch wenn es an allem fehlt.

In jenen Jahren entwickelte sich wohl sein Drang, alles Mögliche heranzuschaffen und zu behalten, was sich besonders auch aufs Geld bezog. Zeit seines Lebens war mein Vater bemüht, Geld anzusammeln, dabei nach Möglichkeit niemals übervorteilt zu werden, so viel wie möglich davon zu behalten und möglichst wenig davon abzugeben, etwa an das Finanzamt. Das ist an und für sich noch nichts Besonderes, aber mein Vater zeigte darin eine große Meisterschaft.

Schon in jenen jungen Jahren steigerte sich mein Vater in eine regelrechte Arbeitswut hinein, die sich auch im künstlerischen Bereich austobte. Mit seinem Bruder Klaus trat er bald den Pfadfindern bei, wie das damals so üblich war, und sie unternahmen ausgedehnte Radtouren bis an die Ostsee. Der Zeichenblock war immer dabei. Die Landschaftsbilder, die Günther dort skizzierte, setzte er zu Hause dann in Linolschnitte um und verkaufte sie.

Früh hat Lothar-Günther damit Erfolg, seine Arbeiten hängen schon 1933, da ist er 15 Jahre alt, in mehreren Gruppenausstellungen. Er gilt als Wunderkind, und in der Leipziger Neuesten erscheint eine Rezension des damals sehr bekannten Kunsthistorikers Herbert Griebitzsch, in der es heißt: »Schließlich bringt die Ausstellung noch Holzschnitte eines 15-Jährigen. Die Arbeiten verraten eine gewisse technische Sicherheit, haben aber in der Auffassung durchaus nichts Kindliches. Sie sind vielmehr in Anlehnung an bekannte Künstler gestaltet, bieten ein buntes Gemisch von gegenstandstreuer Landschaftsdarstellung, sachlich gehaltenen Straßenzügen, expressiver Zeitsatire und Ähnliches. Es muss bezweifelt werden, ob mit der Ausstellung dem jungen Gestalter und der Kunst gedient ist. Die Anlage sei nicht verkannt, aber nicht das technische Können, die gestaltende Persönlichkeit entscheidet einzig in der Kunst.« Bezeichnenderweise hat mein Vater diese Zeilen mit der Schreibmaschine abgetippt und noch lange in einer Brieftasche aufbewahrt, wo ich sie später gefunden habe. Sie waren ihm offenbar sehr wichtig. Sein Ruf als Wunderkind blieb ihm lange erhalten, die Stadt Chemnitz erteilte ihm mit 17 gar einen öffentlichen Auftrag. Und es erschien noch im selben Jahr ein kleines, 30-seitiges Heft mit dem schönen Titel: »Lothar-Günther Buchheim, ein ganz junger Künstler«.

Seinen eigenen Stil, wenn man so will, hat er bald ausentwickelt, denn er unterscheidet sich sehr von dem der Mutter. Die bleibt weitgehend dem impressionistischen Stil ihrer Lehrer verbunden, auch später noch, als sie in Leipzig und Chemnitz unter anderem die Expressionisten Karl Schmidt-Rottluff und Karl Henckel kennenlernt. Ihr Sohn neigte jedoch schon in den Jahren ab 1930 eher deren harten, kantigen Stil, der dem Expressionismus näher war und der wohl auch seiner noch geringen, aber doch schon recht intensiven Lebenserfahrung und ihren Härten weit mehr entsprach.

Doch die Zeitläufte sollten ja noch viel schlimmer werden. Mit der Machtergreifung der Nazis wurde alles anders. Die Pfadfinder wurden automatisch in die Hitlerjugend oder den Bund Deutscher Mädel übernommen. Mein Vater sagte, er habe kein Braunhemd getragen, das war damals zwar erwünscht, aber nicht vorgeschrieben, und immerhin kostete es fünf Reichsmark, was sich nicht jeder leisten konnte. Es gibt auch einen Brief von ihm, den er als 15-Jähriger 1933 über die Machtergreifung schrieb. »Selbstverständlich freue ich mich«, heißt es dort, »dass wieder Nationalbewusstsein kommt. Aber deswegen mache ich aus Hitler doch kein Herrgöttchen. Dieses viele Theater widert mich an … So fanatische Menschen habe ich noch nie gesehen. Es war ein Taumel ohnegleichen. Vielleicht bin ich nicht genug begeisterungsfähig …«

Der von nun an herrschende, strikte Körperkult war für meinen Vater jedenfalls kein Problem. Von seiner Statur her war er kräftig und muskulös gebaut. Er trat 1935 in Chemnitz dem Kraftsportverein »Atlas« bei und wurde mit 17 Jahren sogar sächsischer Jugend-Schwergewichtsmeister im Ringen, in der Disziplin griechisch-römisch.

Der Sport sei ihm damals gar nicht das Wichtigste gewesen, sagte er später. Es ging ihm vielmehr um das Drumherum, um die Gegenwelt zu seiner bürgerlichen Umgebung. Am Wochenende fuhr er mit dem Verein zu Ausscheidungskämpfen, am Montag standen die Ergebnisse in der Zeitung. Die Lehrer seien pikiert gewesen, dass ausgerechnet er bei so etwas Profanem mitmache, und hätten gemeint: »Normalerweise würden Sie jetzt geschasst.« Aber sich und den anderen die eigene Stärke zu beweisen, das war ihm schon damals ungeheuer wichtig. Und er erlebt auch Schreckliches, einen Todesfall etwa, im Ringkampf. Einer der Ringer bricht sich im Wettkampf nämlich das Genick. Im »Boot« erinnert sich mein Vater: »Der Ringer in Oberlungwitz – Gaumeisterschaften griechisch-römisch. Das Knacken war im ganzen Saal zu hören.«

Das Trikot von damals, ein tief ausgeschnittener, eng sitzender Einteiler mit einem quer verlaufenden roten Balken auf der Brust, besaß er noch Jahrzehnte später. Er ging damit gerne nach München auf den Fasching. Schon der Wirkung wegen, die er darin auf die Frauen ausübte.

Die Wege der beiden Brüder, die bis dahin so eng miteinander verflochten waren, trennen sich 1935. Klaus erhält ein Stipendium der Autounion und darf von 1935 bis 1938 die Chemnitzer Industrieschule besuchen. Er wird dort als Kraftfahrzeughandwerker ausgebildet und legt die Facharbeiterprüfung im Oktober 1938 ab. Anschließend hängt er noch die Ingenieurschule in Bad Frankenhausen dran.

Als der Krieg beginnt, ist Klaus gerade mal 19 Jahre alt und überzeugt davon, für sein Vaterland kämpfen zu müssen. Er meldet sich freiwillig für die Ausbildung zum Piloten. Beim NS-Fliegerkorps Gruppe 7 in Lauch/Unstrut legt er die Gleitfliegerprüfung ab und absolviert in der Reichssegelschule die B-Prüfung mit mindestens 20 Schulflügen und fünf Prüfungsflügen. Es folgt die Luftkriegsschule Berlin-Werder, und er erhält die Ausbildung zum Flugzeugführer unter Oberst Grohmann und Oberleutnant Pampe. Schon 1942 wird er Leutnant eines Jagdgeschwaders und zum Fernaufklärer ausgebildet.

Mein Onkel Klaus erfuhr bei der Luftwaffe zum ersten Mal in seinem Leben, dass er nicht ein Sohn zweiter Klasse war. Im Gegenteil: Er wurde von den Nazis gefördert, geschult und schnell als guter Pilot anerkannt. Solche jungen Kerle brauchte das Dritte Reich ja: groß, kräftig, leidenschaftlich und immer der Sache und dem Führer treu. Nun wird ihm zum ersten Mal Anerkennung gezollt für das, was er leistet. Piloten und insbesondere Fliegerasse galten als »Teufelskerle«, Kameradschaft wurde gefördert und hielt obendrein auch noch bis nach dem Krieg an. Bei der Luftwaffe entstanden Männerfreundschaften, ein jeder sprang für den anderen ein, und alle bewunderten die tollen Flieger mit ihren Maschinen.

War es verwunderlich, dass Klaus, der stets Verkannte, der immer nur das schlechtere Essen bekam, sich hier wohlfühlte? Er ging auf in der Gemeinschaft der Krieger und sah sich als Held, der die Kameraden, die im Felde kämpften, aus der Luft unterstützte, drüben im tiefen Osten. Als Fernaufklärer kam er mit seiner Ju 88 bis nach Stalingrad, flog als Leutnant in der 2. Aufklärungsgruppe 22. Am 10. Januar 1944 erhielt er das Eiserne Kreuz zweiter Klasse, er hatte es sich bis dahin sicher schon redlich verdient.

Während sich sein Bruder für die Tiefen des Atlantiks entschieden hatte, hatten ihn die Lüfte und der Himmel in ihren Bann gezogen. Gegensätzlicher konnte es kaum sein, und in gewisser Weise steht das fast sinnbildlich für die Entwicklung der beiden Brüder Günther und Klaus.

Mein Vater brachte hingegen keine gesteigerte Begeisterung mit für das große Ganze im Sinne der nationalsozialistischen Bewegung. Was ebenso erklärlich ist – schließlich war er ja das anerkannte Individuum, der Prinz der Familie und das stets von seiner Mutter gestreichelte Ego. Freilich: Dem vorgeschriebenen Arbeitsdienst entkam er nicht, und auch wenn der ihm dank seiner kräftigen Statur nicht schwerfiel, so erkannte er natürlich schnell den Unfug, der eigentlich dahintersteckte.

Ihn verschlug es nach dem Abitur 1937 im Herbst des gleichen Jahres auf den Oberjochberg bei Hindelang im Allgäu, in das höchstgelegene Barackenlager des Reichsarbeitsdienstes auf rund 1100 Meter Höhe. Hier lernte man vor allem eines: richtig schippen mit der Schaufel, und zwar den Sandhaufen von links nach rechts und dann wieder zurück von rechts nach links. All das in etwa ein halbes Jahr lang. Schnell waren da die Hände wund, und die Oberschenkel brannten. Aber Kraft sparen konnte man durch »richtiges« Schaufeln: Man musste nur den Stiel der Schaufel an einer bestimmten Stelle greifen, um dann mithilfe des Oberschenkels als Hebel den nötigen Kraftaufwand zu minimieren, wenn man die Schaufel in den Sand schob. Diese Methode war wichtig, um das Rückgrat zu entlasten, damit man abends nicht total erschöpft ins Bett fiel.

Mein Vater hat sich das sein ganzes Leben lang gemerkt und mir dann später auch so weitergegeben. Schippen, das war eine seiner Spezialitäten geworden, ebenso wie die richtige Führung des Besens beim Zusammenkehren: immer in Richtung der Borsten und immer von vorne nach hinten! Bloß nicht schieben und den Staub aufwirbeln!

Ja, das waren offenbar Lehrstunden fürs ganze Leben …

Sehr begeistert hat ihn die Zeit im Barackenlager aber offensichtlich nicht. Denn kaum war der Arbeitsdienst vorüber, stürzte der 20-Jährige sich in ein besonders veritables Abenteuer: eine Fahrt mit seinem Faltboot Marke Klepper auf der Donau von Passau bis zum Schwarzen Meer. Einsamer kann man einen Sommer wohl kaum verbringen, es sei denn, man zieht sich als Alm-Öhi in die Berge zurück. Es ist ein fast idyllisches Erlebnis für den jungen Günther. Abends zeltet er am Ufer, die Verpflegung besorgt er sich bei Bauern in den Dörfern am Fluss. »Die Sonne wird nun allmählich hagebuttenrot und steht nur noch ein paar Fingerbreit über dem Horizont«, notiert er in »Tage und Nächte steigen aus dem Strom«, dem Buch, das er ein Jahr darauf schreiben wird, »ohne Paddelschlag leise in den warmen Abend treiben, schau ich ins Himmelsblau, in dem große, weiß aufgetakelte Wolken ganz still herumliegen, wie die Getreidesegler, wenn sie in die Rossbreiten kommen.« Seine Reisebeschreibung wird erstaunliche Szenen enthalten. Wie er zum Beispiel durch die großen Städte schlendert und sich bald darauf zu Sinti und Roma, ausgerechnet zu denen, ans Lagerfeuer setzt: »Ein junger Kerl beginnt zu geigen, während Flammenschein über sein Gesicht irrt und hinter ihm sein schmaler Schatten hin und her zuckt.« Der berühmte Publizist Wilhelm Bittorf wird sich Jahrzehnte später im Spiegel darüber wundern, wie es dem jungen Buchheim hier gelang, »eine Gegenwelt zu dem feldgrauen, erdbraunen, stahlbehelmten Deutschland« zu entwerfen und zugleich »einen heiteren Abgesang auf den ganzen alten Balkan, den der Krieg für immer zerstören wird« zu intonieren. Denn das Buch, das 1941 im von Peter Suhrkamp übernommenen S. Fischer Verlag erscheint, wird ein Erfolg und bekommt tatsächlich mehrere Auflagen.

Noch aber ist es nicht so weit. 1939, nach seiner Faltbootfahrt, erhält er ein Stipendium für die Dresdener Hochschule der Bildenden Künste, und so beginnt er sein Kunststudium. Der Maler Wilhelm Rudolph ist dort sein Lehrer, einer der wenigen Modernen, die damals im akademischen Lehrbetrieb noch übrig geblieben waren. Er muss meinem Vater viel über den Expressionismus erzählt haben, der zu dieser Zeit ja längst aus allen Galerien und Museen verbannt war. Rudolphs eigene, expressionistische und von der Neuen Sachlichkeit geprägten Bilder und Grafiken galten zwar schon 1933 als »entartet«, dennoch wurde er trotz Ausstellungs- und Verkaufsverboten erst 1939 aus dem Staatsdienst entlassen. Mein Vater hat später, 1958, ein Buch mit Rudolphs Holzschnitten herausgebracht.

Im Jahr darauf, der Krieg hat bereits begonnen und sein Bruder ist schon bei den Fliegern, geht Günther nach München, um als »Meisterschüler« bei Hermann Kaspar an der dortigen Kunstakademie zu studieren. Kaspar war der krasse Gegensatz zu Rudolph. Zusammen mit dem »Reichsschamhaarmaler« Adolf Ziegler gehörte er zu den führenden Nazikünstlern in der deutschen Kunstszene. Er hatte 1937 die Prachtwagen für den monumentalen Festzug »2000 Jahre deutsche Kultur« anlässlich der Eröffnung des Hauses der Deutschen Kunst gestaltet, hatte dort die Deckenfresken mit Hakenkreuzmuster entworfen und war auch für die Gestaltung des Tribünenbaus auf dem Nürnberger Reichsparteitagsgelände verantwortlich. Ein Hundertprozentiger also.

Möglicherweise hat er meinen Vater aber gar nicht so oft unterrichtet, denn Kaspar war bis 1941 viel in Berlin mit der Ausgestaltung von Hitlers neuer Staatskanzlei in der Voßstraße beschäftigt.

Vater nimmt sich 1940 eine Dachgeschosswohnung am Ortsrand von Feldafing am Starnberger See, von den Ortsansässigen nur »Wöllhaus« genannt – dort ist es günstig, und der Ort ist bestens an das Bahnnetz angeschlossen. In einer halben Stunde ist man in München. Die Wohnung wird er auch während des Krieges und bis weit in die Fünfzigerjahre hinein behalten, und ich erlebte hier einige prägende Jahre meiner Kindheit.

Jetzt aber, 1940, droht ihm Unbill. Durch mehrere Wohnungswechsel ist es ihm zwar gelungen, die Einberufung zur Wehrmacht hinauszuzögern, aber in München erreicht Günther nun der dritte Gestellungsbefehl. Er weiß, dass er nicht mehr ausweichen kann. Er meldet sich freiwillig zu den Fahnen, denn als Freiwilliger kann er sich wenigstens die Waffengattung selbst aussuchen. Zur Wahl stehen die schweren Pioniere in Ingolstadt, die Artillerie in Husum oder die Marine. Er entscheidet sich für die Kriegsmarine, weil ihn das Meer immer schon fasziniert hatte und ihm die Westfront etwas sicherer erschien als die im Osten. In Frankreich, dachte er sich, gab es immerhin gutes Essen, und die Winter waren dort auch nicht so rau. Dazu kamen die vielen Geschichten von attraktiven Französinnen mit ihrer damals schon recht freien Lebenseinstellung.

Als Vorteil erwiesen sich seine künstlerische Ausbildung und vor allem sein großes Zeichentalent und die Gewandtheit in der realistischen Abbildung. Denn das Propagandaministerium von Joseph Goebbels suchte Maler, die die Kriegsgeschehnisse abbildeten. Die seien besser in der Lage, hieß es, den Krieg und seine Heroen darzustellen als die Fotografie. Wohl wahr: Fotos zeigten unerbittlich alles, selbst wenn sie inszeniert waren, und sehr oft die ganze, ungeschminkte Wahrheit. Aber mit der Wahrheit ließ sich keine Propaganda für den Krieg machen. Dazu brauchte es Veredelung – man kann auch sagen: Beschönigung. Mein Vater bestand trotzdem darauf, seine Kamera mit in den Krieg zu nehmen. Vorgeblich, weil er die Fotografien als Gedächtnisstütze brauchte, um mit ihrer Hilfe detailreich den Kampf der deutschen Kriegsmarine in seiner ganzen Heldenhaftigkeit zu zeigen. Die Propaganda-Abteilung war natürlich froh, einen jungen, aufstrebenden Künstler, der ja schon mit 15 Jahren als Wunderkind gegolten hatte und obendrein noch journalistische Texte schreiben konnte, in ihre Reihen aufzunehmen.

Doch bevor es so weit war, musste er erst einmal nach Glückstadt an der Unterelbe zum Kompanieführer-Lehrgang. »Marineschleifstein« nannten die Soldaten damals diese Einrichtung, und das beschrieb ganz gut, worum es dort ging. Es gab unzählige Demütigungen, von morgens bis abends, ein kleines Wort der Kritik genügte, und schon hieß es: Antreten zum Rapport! Jedes Aufmucken wurde hart geahndet mit Ausgangssperren und Strafrudern. Die jungen Krieger wurden in offene Boote an die Riemen gesetzt, jeweils backbord oder steuerbord wie in moderne Galeeren, und dann mussten sie pullen, bis sie von den Ruderbänken kippten.

Die Methode war klar: Sie sollten gebrochen, geschunden, erledigt und geschliffen werden, von Sadisten mit ihrem nicht enden wollenden Gebrülle. Jeder zukünftige Marinesoldat sollte das einmal erfahren haben, um so, wahrlich gestählt, in den Kampf zu ziehen.

In seinem Roman »Das Boot« kommt diese Zeit gegen Ende auch kurz vor: »Glückstadt: Der Name allein war schon der reine Hohn.« Das Alter Ego meines Vaters erinnert sich dort an die ewigen Schikanen, die Ausgangssperren, die Spindkontrollen und die ganze Schleiferei: »Ich sehe mich mit letzter Kraft im Kutter am Riemen hängen, fast von der Ducht taumelnd. Die gemeinen Visagen der rüden Maate, für die es eine Art Sport war, uns untrainierte Leute zu erledigen, zu hetzen und zu schinden.« Und er schildert, wie einer der Schwächeren systematisch fertiggemacht wurde, bis er sich das Leben nahm: »Und wenn die Schweine merkten, dass sich einer nicht wehren konnte, wurden sie auf den erst richtig scharf. Im Laufschritt dreimal um die Kaserne, einmal Robben um die Kaserne. Hundert Meter Häschen hüpfen. Zwanzig wegpumpen. Husch, husch über die Eskaladierwand!«

Seine Entlassung aus dem Kompanieführer-Lehrgang im Dienstrang eines Leutnants schilderte mein Vater immer als einen recht kuriosen Vorgang. Er musste nicht nur mit einem Gewehr nebst aufgepflanztem Bajonett in Strohsäcke stechen und dreimal kräftig: »Hurra! Hurra! Hurra!« rufen, sondern noch eine weitere wichtige Mission erfüllen: Kartoffeln schälen. Denn die gab es mittags sowohl wie abends, aber nie reichlich. Er ließ sich sehr viel Zeit damit, erzählte er, und schnitt mit dem Messer so viel ab, dass am Ende nur unförmige Würfel übrig blieben. Er wollte sich ja schließlich nicht für eine Laufbahn als Kartoffelschäler in Glückstadt bewerben.

Damit war seine Ausbildung beendet. Er durfte sich nun Leutnant nennen, und das ohne eine irgendwie aktive Beteiligung an militärischen Übungen oder weiteren Ausbildungen, geschweige denn an vorangegangenen militärischen Einsätzen.

Alles Weitere geschah im Schnelldurchlauf.

Er kam nach dieser Kurzausbildung in die Kriegsberichter-Kompanie in Potsdam. »Kaum war ich da«, erzählte er 54 Jahre später in einem Interview mit der Illustrierten Stern, »saß ich in einem Flugzeug nach Brest und war in der nächsten Nacht bereits auf einem Zerstörer im Bristol-Kanal. Da bekam ich meine erste Lektion Seekrieg verpasst, die recht übel war.« Die kurze Episode hat mein Vater auch im »Boot« geschildert. Er beschreibt, wie der Zerstörer eine Gruppe von Fischkuttern angreift und versenkt: »Das war als Überfall gedacht, wurde aber eine mühselige Abschlachterei. Widerlich. Nicht gerade ein Ruhmesblatt. Kein Gefecht – richtiggehende Killerei.« Die kleinen Fischerboote waren von dem Angriff überrascht worden, plötzlich standen sie im Licht der Scheinwerfer und Leuchtspurgranaten, und schon heulten die Granaten.

Fragen, die er sich damals noch kaum stellte. Als junger Mann war er durchaus beeindruckt vom »großen Faszinosum« des Krieges, und er schrieb darüber im Stil der Zeit. »Hussa, die Jagd geht auf«, heißt es in einem seiner frühen Kriegsberichte über den allerersten Einsatz in Bristol.

Kaum sei der Zerstörerverband ohne Schäden nach Brest zurückgekehrt, erzählt Lothar-Günther Buchheim in dem Interview von 1995, hätte er sich an seine Erika-Schreibmaschine auf eine Munitionskiste gesetzt und mit vier Fingern einen Text getippt. Und diesen Text hätten doch tatsächlich sämtliche deutschen Zeitungen gedruckt. Er erklärte sich das so, dass die ja sonst immer nur das Nazigelaber geliefert bekommen hätten. Dadurch sei das OKW auf ihn aufmerksam geworden, weshalb er »raketenartig ein Star« geworden sei. Sogar Propagandaminister Joseph Goebbels soll danach auf ihn aufmerksam geworden sein, hieß es, er habe das junge Talent kennenlernen wollen und nach Berlin beordert. Zu der Begegnung kam es freilich nicht. »Ich bin also hin«, erzählte mein Vater Jahrzehnte später dem Berliner Tagesspiegel, »doch Goebbels musste plötzlich ins Führerhauptquartier, auf der Treppe sind wir uns noch begegnet. Ich konnte wieder abhauen. Wiederholt wurden solche verpasste Treffen gewöhnlich nicht.«

Ein Glücksfall, wie mein Vater später meinte: »Vielleicht wollten die mich in Berlin für das Propagandaministerium vereinnahmen. Es war jedenfalls der gefährlichste Augenblick in meiner kriegerischen Laufbahn.« Eine erstaunliche Aussage, wenn man bedenkt, dass nun noch vier weitere, lange Kriegsjahre folgen sollten, in denen mein Vater – wenn auch nur kurzzeitig – durchaus auch sehr realen und wirklich existenziellen Gefahren ausgesetzt gewesen ist.

Jedenfalls war er nun, 22-jährig, mehr oder weniger mittendrin gelandet in seinem Einsatz als Kriegsberichter und Kriegsmaler. Erst auf Minenräumbooten und Zerstörern, später auf U-Booten. 1941 kam er zur 7. Unterseebootflottille nach Saint-Nazaire am Atlantik und damit auch nach La Baule. Das sollte sein ganzes späteres Leben entscheidend bestimmen, aber das wusste er zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht.

EINE LIEBE IM WELTKRIEG

Nazideutschland erobert Frankreich – und Lothar-Günther Buchheim das Herz einer Französin

Am 14. Juni 1940 ziehen die Wehrmachtsverbände der 18. Armee in Paris ein. Es ist eine martialische, aber perfekte Inszenierung, die selbst heute noch beeindruckt, wenn man sie in alten Filmaufnahmen sieht. Groß gewachsene, junge Männer in makellosen Uniformen marschieren in fast endlos erscheinenden Kolonnen über die Champs-Élysées, vorbei am Arc de Triomphe. Das rhythmische Schlagen der Knobelbecher auf dem Asphalt erzeugt einen gespenstischen Lärm.

Paris war kampflos in die Hände der Deutschen gefallen. Frankreich hatte kapituliert, nachdem starke Panzerverbände der deutschen Heeresgruppe B die französische Verteidigungslinie von Somme und Aisne durchbrochen hatten. Drei Tage lang hatte die Schlacht um Frankreich an der unteren Seine bei Rouen getobt, aber die Franzosen konnten der deutschen Offensive nicht wirklich etwas entgegensetzen. Hitlers Plan, für den großen Krieg gegen Russland den Rücken im Westen frei zu haben, letztlich vom Eismeer bis hinunter zur Biskaya, war fürs Erste aufgegangen.

Die Siegesparade in Paris war natürlich ein gewollter Schlag ins Gesicht aller Franzosen, eine bewusste und gezielte Demütigung der Unterlegenen, viele Zuschauer ließ sie erschaudern. Die fein rasierten, stattlichen Männer mit ihren glänzenden Helmen, die im forschen Stechschritt die Champs-Élysées hinuntermarschierten, wirkten stolz und schön und siegreich. Das hatte durchaus auch etwas Verführerisches. Der große Marschall Pétain hatte einen schandvollen Friedensvertrag abgeschlossen, ein Teil der französischen Armee hatte sich nach England abgesetzt, die anderen waren in den Süden geflohen oder hatten sich bereits der Résistance angeschlossen. Die war freilich militärisch gesehen ein weitgehend stumpfes Schwert und konnte bestenfalls aus der Deckung heraus handeln, auch wenn es in den französischen Alpen vereinzelt noch Orte gab, wo Widerstand geleistet wurde. Im von tiefen Tälern umgebenen Gebirgsmassiv Vercors verschanzten sich zeitweise bis zu 4000 Kämpfer und lieferten den Deutschen noch im Juli 1944 aufreibende Gefechte.

Vier Jahre vorher jedoch war die Schlacht bereits geschlagen. Nach der Siegesparade erließen die deutschen Besatzer als Erstes strenge Gesetze für ihre Soldaten. Sie sollten Vertrauen schaffen und die Bevölkerung glauben lassen, dass die Deutschen nun ihre neuen Beschützer seien. Vergewaltigungen wurden strengstens bestraft, Plünderer standrechtlich erschossen. Auf diese Weise sollte sich der Krieg zu einer Nebensache entwickeln und Ruhe im besetzten Land einkehren.

Am Sonntag, dem 23. Juni, erreichte dieser Krieg auch den kleinen Küstenort La Baule an der Atlantikküste, 70 Kilometer westlich von Nantes gelegen. Die 11. Schützen-Brigade unter dem Kommando von Oberst Günther Angern trifft als erste motorisierte Einheit der Wehrmacht im Ort ein. Ihre Aufgabe ist es, Quartiere für die Marine auszukundschaften, und La Baule kommt dafür infrage. Der Badeort ist bekannt für seine herrlichen, weiten und flach ins Meer verlaufenden Strände. Hier verbrachten die reichen Pariser – ebenso wie in Deauville, im Norden der Normandie – gerne ihre Wochenenden und genossen ihre Ferien. Vor dem Krieg waren diese beiden Orte in etwa das, was heute St. Tropez ausmacht. In La Baule traf sich die Schickeria, und wer es sich leisten konnte, hatte sich ein protziges Ferienhaus an die Küste gestellt. Für die anderen gab es Hotels in allen Preisklassen, vor allem aber in den oberen – so konnte man zeigen, was man hatte.

Ein Ort, wie geschaffen für die Admiralität und die deutsche Kriegsmarine, die ihren Stützpunkt im nur 14 Kilometer entfernten Hafen von Saint-Nazaire einrichtete. Doch zuerst bezog der Generalstab des neu ernannten Generalfeldmarschalls Hans Günther von Kluge – er war für die erfolgreiche Einnahme des Kriegshafens Brest von Hitler befördert worden – Quartier im vornehmen Hotel »L’Hermitage«. Die Standortkommandantur 518 nahm Quartier in »La Coupole«, einer alten Brauerei unweit des Casinos von La Baule. Diese Kommandantur soll Häuser, Villen, Hotels und andere Gebäude beschlagnahmen, um dort später die Angehörigen der einzelnen Flottillen der Kriegsmarine unterzubringen. Ebenso kümmerte sie sich um die Einstellung von französischen Hilfskräften und Mitarbeitern, Putzfrauen, Hotelpersonal und Chauffeuren.

Das alles diente keineswegs nur dazu, die Besatzung abzusichern. Vielmehr wollte Hitler auch den Krieg gegen England vorbereiten und mit den Stellungen am Atlantik in die Lage kommen, den Engländern den Seeweg abzuschneiden.

Noch im Jahr 1940 begann die sogenannte Organisation Todt, abgekürzt »O. T.«, mit dem Bau des »Westwalls«. Diese paramilitärische Bautruppe, zeitweise bis zu 430000 Mann stark, stand unter der Leitung des Reichsministers für Bewaffnung und Munition, des gelernten Bauingenieurs Fritz Todt. Entlang der gesamten Küste werden gigantische Bunkeranlagen aus dem Boden gestampft. Für die Kriegsmarine entstehen gewaltige Bunker in den bretonischen Häfen von Brest, Lorient und Saint-Nazaire. Bereits im Frühjahr 1941 kann die 7. Unterseebootflottille ihre Stellung in Saint-Nazaire beziehen und ist ab Juli voll einsatzbereit.

Währenddessen hat die Kriegsmarine ihre Quartiere bezogen. Das »Hôtel L’Hermitage« in La Baule wird in ein Lazarett umgebaut, in dem die Marinesoldaten nach Feindfahrten gepflegt werden können. Auch die deutschen Krankenschwestern und Ärzte quartieren sich dort ein. Die schönsten Hotels und die prunkvollsten Villen werden beschlagnahmt, etwa die »Villa Tanit« und die »Villa Sainte-Anne«, die »Villa Pen Avel« und die »Villa Aktina«. Je mehr U-Boote für die Kriegsflotte vom Stapel laufen und zum Einsatz gelangen, desto mehr Platz wird benötigt, und schon bald werden noch weitere Hotels und Landhäuser beschlagnahmt.

Auch der Befehlshaber der Unterseebote, Karl Dönitz, genehmigt sich einer besondere Residenz, wenn er in La Baule ist. Er steigt dann in der prächtigen Villa in der Allée Cavalière ab. Seit September 1940 ist er Vizeadmiral, am 14. März 1942 wird Hitler ihn zum Admiral befördern und weitere zehn Monate später zum Großadmiral. Dönitz ist damit der Oberbefehlshaber der gesamten deutschen Kriegsmarine. Die meiste Zeit verbringt er in einem Schloss in Kernevel gegenüber dem Hafen von Lorient, aber zu speziellen Anlässen kommt der Admiral auch nach Saint-Nazaire und nach La Baule.

Der Generalstab der 7. Flottille hatte mittlerweile sein Hauptquartier in La Baule bezogen. Kommandanten und Offiziere residierten im Luxushotel »Majestic«, die Mannschaften der U-Boote waren im »Grand Hôtel«, dem »Adriana«, dem »Clématites« und »Rosemarie« untergebracht, wo sie sich dann nach ihren Feindfahrten erholen durften. Sie feierten ihre anfänglichen Siege und versenkten Bruttoregistertonnen und führten sich ausgiebig als Besatzer auf. Hier war nichts zu spüren vom eigentlichen Krieg im Osten. Alles war unrealistisch. Auf dem First des Casinos flatterte die Hakenkreuzflagge, es gab jeden Tag Aufführungen und Festivitäten aller Art, und im kleinen Saal des Theaters wurde das Personal verpflegt. Feste wurden gefeiert, ganze Schweine gegrillt, der Wein floss in Strömen. Die deutschen Soldaten bekamen ihren monatlichen Sold in französischen Francs ausbezahlt. Und die jungen Burschen waren scharf auf alles Weibliche – nicht nur auf die deutschen Krankenschwestern des Marinelazaretts, geringschätzig »Karbolschwestern« oder »Karbolmäuschen« genannt, sondern vor allem auf schicke Französinnen … Und wer keine abbekommen hatte, der ging eben einfach ins Puff, um sich dort gegen Bares verwöhnen zu lassen.

In diese Umgebung kam mein Vater also nun 1941, und er war als Kriegsberichter in einer privilegierten Lage. Denn die Propaganda-Abteilung des Heeres war in einer großen Villa untergebracht, nicht weit von der entfernt, in der Dönitz wohnte, wenn er sich in La Baule aufhielt. Journalisten, Kriegsmaler und Fotografen lebten und arbeiteten hier, wenn sie nicht mit auf Feindfahrt waren, und sie ließen es sich gut gehen.

Sie galten etwas im gesellschaftlichen Leben des besetzten Städtchens. Die Marinemaler veranstalteten regelmäßig Ausstellungen in den feineren Hotels und zeigten ihre jüngsten Werke. Im »Hôtel Royal« gab es zum Beispiel eine große Leistungsschau der Kriegsmaler Lothar-Günther Buchheim, Peter Jürgens und Richard Schreiber, die großformatige Zeichnungen und Bilder zeigten. Ihre Kameraden kamen in Scharen zu solchen kulturellen Anlässen, denn sie waren ein willkommener Grund, sich fein herauszuputzen, in weißen Sommerausgehuniformen, auch mal mit – je nach Dienstgrad – umgehängtem Dolch. Wer so durch die Straßen stolzieren konnte, erregte Aufmerksamkeit bei der Damenwelt. Man war ja schließlich wer!

Ein beliebter Treffpunkt war auch der »Salon de Thé« in der damaligen Avenue de la Gare, heute die Avenue du Général de Gaulle, an der Ecke der Allée de Magnolias. Die Patisserie mit dem angeschlossenen Café gehörte meiner Großmutter Clara Surugue und wurde von den Einwohnern von La Baule meist »À L’Ami Pierrot« oder auch »Pierrot Gourmand« genannt. Heute hat hier an der Hausnummer 69 ein Optiker sein Geschäft, das Café gibt es schon lange nicht mehr. Damals aber war es die erste Adresse von La Baule, wenn es um beste Kuchen, edelste Torten, feinste hausgemachte Schokolade und Gebäck in allen Variationen ging. Meine Großmutter machte auch die besten Bonbons weit und breit, sie waren ein richtig lohnendes Geschäft für sie.

Der »Pierrot Gourmand« war auch bei deutschen Soldaten sehr beliebt, jedenfalls bei denen, die unter Ausgehen nicht nur verstanden, sich möglichst schnell einen handfesten Rausch anzutrinken. Im Lokal meiner Großmutter wurde kein Alkohol ausgeschenkt, dafür gab es in einem kleinen Nebenraum ein Klavier, das von den Gästen benutzt werden durfte. Von dieser Gelegenheit wurde reichlich Gebrauch gemacht.

Mein Vater hatte im »Pierrot Gourmand«. aber noch eine andere Attraktion entdeckt, wegen der er ziemlich bald zum Stammgast wurde. Es war gewiss nicht seine Leidenschaft für Kaffee oder üppige Torten, die ihn hierher zog, sondern vielmehr jene »Simone«, die sich später wie ein roter Faden durch seine Romane »Das Boot«, »Die Festung« und »Der Abschied« ziehen würde. Manchmal heißt sie dort auch nur »Madame Sagot« oder »Mademoiselle Sagot«. Es handelt sich um eine reizende, charmante und bildhübsche Französin. Aber wer ist diese Simone Sagot, die sich kopfüber in den deutschen Offizier der Kriegspropaganda verliebt hat?

In Wirklichkeit hieß sie nicht Simone, sondern Geneviève Militon und kam in La Baule als Tochter von Clara Surugue und Roger Militon zur Welt. Die Geschichte der Familie meiner Mutter ist sehr viel verworrener als die meines Vaters, vor allem in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg.

Meine Großmutter Clara war in erster Ehe mit Charles Surugue verheiratet. Der war schon mit 30 Jahren Soldat im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 gewesen und hatte sich 1914, als der Erste Weltkrieg ausbrach, freiwillig zu den Fahnen gemeldet – mit 76 Jahren! Als einfacher Soldat war er eingerückt und kam als hochdekorierter Leutnant zurück, ausgezeichnet mit dem Croix de Guerre mit Stern und zwei Palmenzweigen. Meine Großmutter hatte sich noch während des Krieges wieder von ihm scheiden lassen. Er selbst starb 1921, zwei Jahre zuvor war er zum Bürgermeister von Auxerre gewählt worden.

Meine Großmutter war damals schon eine reiche Frau in La Baule, ihr gehörten einige Grundstücke und auch das Café »Pierrot Gourmand«. Sie war sich selbst gegenüber äußerst streng, diszipliniert und fleißig und stand täglich von morgens bis abends im Café. Sie heiratete 1921 zum zweiten Mal, denn jemand sollte ihr zur Seite stehen, wie sie sagte. Im selben Jahr kam Geneviève Pierrette Militon in La Baule zur Welt, meine Mutter.

Ob Roger Militon aber der Richtige war, wenn es darum ging, meiner Großmutter tatkräftig zur Seite zu stehen? Immerhin, er war ein richtiger Überlebenskünstler, das schon. Er konnte sehr charmant sein und sah gut aus, das war ein enormes Kapital für einen Franzosen nach dem Ersten Weltkrieg. Schließlich waren 1,3 Millionen Soldaten auf französischer Seite gefallen, Hunderttausende schwer verwundet worden und litten unter bleibenden Schäden. Roger Militon war ein Glücksritter auf der Suche nach einer reichen Frau, die ihm seine Hobbys finanzieren sollte. Als begeisterter Jäger, Angler und hervorragender Schütze konnte er Spuren lesen und Fallen stellen wie kein Zweiter. Obwohl er nie einen Beruf gelernt hatte, verfügte er über vielfältigste Begabungen. Leider war er aber auch eine Spielernatur. Als er nun durch die Hochzeit mit meiner Großmutter zu einem reichen Ehemann geworden war, spielte er den Playboy und fand im Spielcasino seinen liebsten Aufenthaltsort. In einer einzigen Nacht verlor er am Baccara-Tisch rund 800000 Francs, damals eine horrende Summe. Damit stürzte er fast die gesamte Familie in den Ruin. Weil seine eigenen Mittel recht bescheiden waren, musste meine Großmutter für seine Schulden geradestehen. Sie sah sich gezwungen, ihre Liegenschaften und sogar das Café zu verkaufen. Ein reicher Notar aus Nantes kaufte alles auf und vermietete das Café wieder an meine Großmutter. So konnte sie immerhin ihr Geschäft weiterführen, aber nicht mehr als Besitzerin.

1933 ließ sich Clara von Roger Militon scheiden. In Kontakt blieben sie aber trotzdem, bis zu ihrem Tod. Roger führte weiterhin ein recht bewegtes Leben. Eines Tages, es muss etwa 1935 gewesen sein, suchte ihn eine junge Dame in La Baule auf: Es war die Prinzessin Marina Stirby, Schwester des Königs von Rumänien. Sie hatte gehört, dass es in La Baule einen herausragenden Schützen und Jäger gab, eben Roger Militon, und sie lud ihn nach Rumänien ein, damit er der königlichen Familie Schießen und Jagen beibrachte. So geschah es auch: Mit dem Orientexpress ging es nach Bukarest – meine Mutter durfte ihren Vater als kleines Mädchen auf der Hinreise sogar begleiten, musste dann aber wieder nach Hause –, und Roger fuhr weiter in die Karpaten, um dort die scheuen Luchse zu schießen. Bereits nach wenigen Tagen war der Franzose der Star unter den Jägern. Um ihn herum nur Millionäre und rumänischer Adel, die alle Französisch sprachen. Er lehrte sie alles, was ein guter Schütze wissen muss, und erfuhr seinerseits von den Hobbys der reichen Rumänen, dem Handel mit edlen Rennpferden. Für viele waren diese Geschäfte sogar mehr geworden als eine Leidenschaft, sie verdienten nämlich sehr viel Geld damit. Kaum war Roger zurück in Frankreich, stieg er in den Pferdehandel ein, schaffte sich einen Traber an und engagierte einen Jockey. Aber bald schon musste er feststellen, dass die Sache mit den Pferden zu viel Geld kostete, und er gab den Plan auf, damit reich zu werden.