17,99 €

Mehr erfahren.

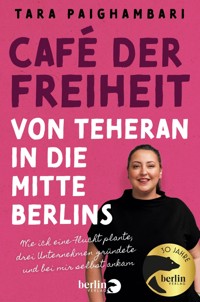

- Herausgeber: eBook Berlin Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Wenn Träume wahr werden 1995: Tara Paighambari ist fünf Jahre alt, als sie aus dem Iran nach Berlin kommt. Dort lebt die Familie jahrelang in Flüchtlingsunterkünften. Trotz großer Widrigkeiten gelingen Tara ein glänzendes Abitur und Studium. Nach lukrativen Jobs in der Unternehmensberatung eröffnet sie ein Café und gründet ein Start-up. Bei einem Besuch in Teheran begegnet sie ihrer großen Liebe. Doch Kavi wird politisch verfolgt und muss fliehen. Also schmiedet Tara einen abenteuerlichen Plan ... Eine Geschichte vom Durchhalten und Weitermachen, von Mut und dem Vertrauen auf die großen und kleinen Zeichen des Schicksals. »Die schönen Geister begegnen sich gewiss.« Hafis »Ich glaube, in einer Stadt wie Berlin, in der du oft deine eigenen Gedanken nicht mehr hören kannst, weil es so voll und so laut ist, tut es gut, an einen Ort zu kommen, an dem dir zugehört wird. So ein Ort will unser Café sein. Ich bin hier, um Geschichten zu hören und Geschichten zu erzählen. Um einen Raum zu schaffen, an dem sich Menschen willkommen und zu Hause fühlen können. Weil sie wissen: Hier werde ich erst einmal aufgefangen – was immer auch passiert ist und noch passieren wird.« Vom Flüchtlingskind zur Unternehmerin: Eine Geschichte, die Mut macht

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.berlinverlag.de

© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2024

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: zero-media.net, München

Covermotiv: Shervin Karimdadian und FinePic®, München

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Widmung

Die Lehre des Lebens

Ein Ort des Gefühls

Wir mussten etwas Böses getan haben

Brotboxen, Improvisation und ein Brief an Gott

1

Das versteckte Trauma der Mütter

2

Zweihundert Kanarienvögel

3

Meine Zeit im Wedding

4

Wie geht es dir? Was hast du erlebt?

5

Vielleicht war es ja Schicksal

Als hätten sich die Sterne versammelt, um uns heimzuleuchten

Ich hätte es mir nie verziehen

Willkommen in Berlin

6

Blaue und rote Lichter

7

Die Welt stand tatsächlich still

8

Und jetzt auch noch Badeanzüge!

9

Keine Angst

10

Dank

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Widmung

Für all diejenigen, die in den dunkelsten Stunden des Lebens eine helfende Hand reichen, und für jene, die diese Hilfe annehmen und mit ihrem Licht den Weg für die Nächsten erhellen.

Die Lehre des Lebens

Die Lehre des Lebens

Das Leben gab mir freimütig einen Rat,

Das ganze Leben besteht ja aus Lehren.

Beneide den nicht, der es besser hat als du,

Es gibt viele, die sich nach dem, was du hast, sehnen.

Rudaki 9./10. Jh.

Ein Ort des Gefühls

»Zeit ist nicht linear«: Wie oft habe ich die Plakate der Schaubühne schon gesehen. Große weiße Banner mit schwarzer Schrift auf dem gewölbten Theatergebäude. Alle paar Wochen werden sie ausgetauscht, wenn wieder eine neue Uraufführung auf dem Programm steht, für die geworben wird mit einem Zitat, einem geflügelten Wort. Ich habe die Plakate gesehen, wenn ich morgens zum Café kam, den Kopf voll mit den Dingen, die ich an diesem Tag auf keinen Fall vergessen durfte. Mittags, beim kurzen Blick über den Platz, ehe ich mich wieder unseren Gästen zuwandte. Und abends waren sie oft das Letzte, was ich aus dem Augenwinkel wahrnahm, bevor ich mich auf den Heimweg machte. Manchmal war mir das auf den Plakaten Gedruckte wie ein nicht zu lösendes Rätsel erschienen, dann wieder wie eine Ermutigung, die genau zur rechten Zeit kam: »Alles wird gut. Alles war gut.« Oder auch: »Macht Platz, finstre Wolken.« Nun also »Zeit ist nicht linear«, was immer das auch konkret bedeuten soll. Der Vormittag am Ende des Winters hält sich jedenfalls nicht daran. Er schreitet voran, so wie immer auf diesem traurigen, an zwei Seiten von Wohnhäusern eingerahmten Platz, der seinen Namen einem Landkreis irgendwo im Brandenburgischen verdankt. Unter noch kahlen Bäumen warten Menschen auf den nächsten gelben Doppeldeckerbus, der sie mitnehmen wird, weg aus der Innenstadt, in gerader Linie westwärts, den Ku’damm raus.

Früher ist der Platz hässlich gewesen, eine bloße Abstellfläche für Autos. Seitdem hat sich einiges getan, wenn auch noch längst nicht genug. In regelmäßigen Abständen kündigen die Leute vom Bezirksamt an, die »Aufenthaltsqualität« verbessern zu wollen. Sie sprechen von »Entsiegelung« und begnügen sich damit, mehr Grün zu fordern. Sich mit denen auszutauschen, die tagtäglich auf dem Platz zu tun haben, fällt ihnen kaum je ein. Was nützt mehr Grünzeug auf dem Platz, wenn die Farbe von den Bänken abblättert, weil sie viel zu lange nicht gestrichen worden sind? Warum hat man es in Kauf genommen, dass der kleine Bauernmarkt, der hier immer samstags seine Stände aufgebaut hatte, irgendwann weitergezogen ist, weil niemand mehr die Standmieten bezahlen konnte? Vor dem Café liegt eine Fläche brach, die eigentlich als Boulebahn gedacht war. Doch auf die Genehmigung, die Kugeln gegen eine Pfandgebühr verleihen zu dürfen, warte ich nun schon mehrere Jahre vergeblich. Kaum vorstellbar, dass sie noch kommen wird. Zu vieles verläuft im Sand. Dabei finden sich in anderen Ländern doch genügend Beispiele, wie es eben auch gehen kann. In Barcelona sind mir die vielen Spielplätze mitten in der Stadt aufgefallen. Oft sind sie winzig. Und doch groß genug, um für Fröhlichkeit und Leben zu sorgen. Aber solch einen Spielplatz vor dem Café zu haben wird wohl ein Traum bleiben.

Was es gibt, das ist ein lang gestreckter, flacher Steinbrunnen, an dessen Rand man auch sitzen kann. Viele der Menschen aus dem Viertel mögen ihn nicht und lassen keine Gelegenheit aus, das immer wieder zu betonen. Der Brunnen ist wirklich hässlich, ein grober, dunkler Klotz, der dem Platz etwas Schweres verleiht. Als Bühne sei er einmal gedacht gewesen, das haben uns Kundinnen erzählt. Wer da hätte auftreten sollen? Niemand weiß es. Aber immerhin haben die Kinder im Sommer so eine Möglichkeit zur Erfrischung. Müssen sie während des Spielens auf die Toilette, laufen sie eilig und mit erhitzten Gesichtern zu uns ins Café. Ihre nassen Fußspuren glänzen noch eine Weile auf dem Parkett, nachdem sie längst schon wieder hinausgestürmt sind.

Daran ist jetzt, Ende Februar, noch nicht zu denken, auch wenn sich an hellen Tagen die ersten mutigen Gäste schon nach draußen setzen, die Augen schließen und ihr Gesicht in die Wintersonne halten. Noch sind die Wasserspiele abgestellt, und es wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis die junge Frau von Fridays for Future, eine Ökologiestudentin, sich wieder um die Bäume auf dem Platz kümmern wird. Während wir zum Gießen einfach den Schlauch nehmen, pumpt sie das Wasser aus dem Brunnen in eine Kanne und gießt jeden Baum einzeln. Dass sie es mit Liebe tut, ist nicht zu übersehen. An einem Tag sprach ich sie an, bedankte mich und brachte ihr ein Eis. Das ist längst zum Ritual geworden. Ihr Engagement beeindruckt mich und gibt mir Hoffnung. Menschen wie diese junge Frau schaffen es auf eine ganz selbstverständliche Weise, die Welt ein kleines Stück besser zu machen.

Mit dem Café versuchen mein Mann Kavian und ich etwas Ähnliches. Sieben Jahre ist es nun her, dass wir alle Vorsicht über Bord geworfen und den der Insolvenz entgegentaumelnden Laden übernommen haben. Zwei junge Leute in ihren Zwanzigern, die keine Ahnung von der Gastronomie hatten, sich aber dennoch sicher waren, es hinkriegen zu können. Und hinbekommen haben wir es, auch ohne vorher ein ausgeklügeltes Konzept aufzusetzen. Ich wollte kein Start-up, bei dem man sofort ans Skalieren denkt und Expandieren das einzige Ziel ist. Erst kürzlich haben wir für das Café eine Webseite angelegt, und es existiert nun auch endlich ein Instagram-Account. Vor sieben Jahren aber ging es uns um etwas anderes. Wir wollten einen Ort schaffen, an dem die Gäste einfach sie selbst sein konnten. Ein Ort des Seins also, der von denen, die ihn brauchten, dann schon gefunden werden würde.

Um das zu erreichen, haben Kavian, meine Mutter Noushin und ich ganz viel von unserem eigenen Sein, von unseren eigenen Gefühlen hineingesteckt. In der Grundschule wird jedem Kind beigebracht, wie wichtig Gefühle sind. Aber mit der Zeit vergessen wir diese Lektion. Und irgendwann erscheinen uns Gefühle dann sogar als Schwäche, als das Letzte, was wir anderen Menschen von uns preisgeben würden, weil wir Angst haben, von ihnen verletzt zu werden. Darin liegt kein Segen. Ich wollte beweisen, dass es auch anders geht. Unser Café besteht, und ich übertreibe da nicht, zu einhundert Prozent aus Gefühl.

Schon immer habe ich einen Café-Besuch als Luxus empfunden. Eine Art Hollywood-Vorstellung: für sich zu sein, frei zu sein, Kaffee zu trinken, Zeitung zu lesen und den ganzen alltäglichen Rest ausblenden zu können. Früher, als ich noch in Reinickendorf gewohnt habe, bin ich manchmal extra in einen anderen Bezirk gefahren, nur weil es dort ein Café mit einer Atmosphäre gab, die ich mochte. Vor meiner Haustür fand ich so etwas nicht. Mir fehlte es an Oasen, an Orten des Gefühls. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich nicht mehr dorthin zurückwill.

Was ich als junges Mädchen an bestimmten Cafés so geliebt habe, sollen die Gäste bei uns finden können. Das fängt schon bei Kleinigkeiten an. Bei den Blumen auf den Tischen etwa. Oder bei besonders schönen Wasserkaraffen. Von Beginn an stand fest, dass wir Zeitungen und Zeitschriften auslegen würden. Und zwar ohne sie vorher in hölzerne Halter zu zwängen. Natürlich ärgere ich mich, wenn Zeitungen geklaut oder einzelne Seiten herausgerissen werden. Das passiert auch oft genug. Trotzdem haben Zeitungshalter etwas Einengendes. Sie scheinen ein Verbot auszusprechen, das sich an alle richtet, die in Ruhe lesen wollen. Und das möchte ich nicht.

Wir haben zahlreiche Kaffee-Zeitungs-Stammgäste, die praktisch jeden Tag bei uns sind und dabei auch die nötige Ruhe mitbringen, um sich lesend auf den neuesten Stand zu bringen. Wieder andere kommen regelmäßig zum Mittagessen, sie arbeiten in einem Architekturbüro auf der anderen Seite des Platzes oder gleich nebenan, vier Treppen hoch, in einem Verlag. Touristen verirren sich dagegen nur selten in diese Gegend. Sie machen meistens da schon kehrt, wo der Ku’damm langsam zum Kiez wird. Wo es keine Modegeschäfte mit Security vor der Tür mehr gibt und keine Schaukästen aus Glas mitten auf dem Boulevard. Auch die Gäste der zahlreichen Airbnbs in dieser Ecke zählen nicht zu unserer Stammklientel. Eher sind es die Menschen, die schon ewig in einer der angrenzenden Straßen wohnen. Sie kennen jeden Pflasterstein und registrieren aufmerksam jede Veränderung im Viertel, weil sie ihr Leben unmittelbar betrifft. Viele dieser Menschen sind jüdischen Glaubens. Das verbindet sie mit den Gästen aus der Ukraine und aus Russland, die jeweils eine ganz eigene, lebendige Community bilden. Und dann gibt es noch die Pendler, die sich jeden Tag aus anderen Berliner Bezirken zum Arbeiten auf den Weg in den alten Westen machen. Manche von ihnen bringen ein bisschen Friedrichshain mit nach Charlottenburg-Wilmersdorf. Ich gehe in alldem auf.

Am allerersten Tag, wir hatten das Café gerade eröffnet, gaben Kavian und ich uns die Hand und leisteten einen Schwur. Was immer auch passieren würde – niemals würden wir die Probleme, die sich aus der gemeinsamen Arbeit ergaben, mit nach Hause nehmen. Wir würden nicht zulassen, dass der berufliche Stress unsere Freizeit verdunkelte. An diesen Schwur haben wir uns bis heute gehalten, obwohl vor allem anfangs des Öfteren die Fetzen zwischen uns geflogen sind, bei eigentlich unsinnigen Auseinandersetzungen über die Führung des Cafés. Aber wenn wir dann nach einem langen Tag die paar Straßen bis zu unserer Wohnung zurückgingen, ließen wir alles Nervige und Unschöne dort, wo es entstanden war. Der Abend gehörte uns, nicht dem Streit wegen der Arbeit. Der konnte bis morgen warten. Und bis morgen war es noch lange hin.

Das Café ist für uns wie ein zweites Zuhause. Daher möchte ich auch nicht, dass Freunde, die uns hier besuchen, ihren Kaffee oder ihren Kuchen bezahlen. Bei uns daheim würde ich ihnen ja auch nichts in Rechnung stellen. Das Café ist die Erweiterung unserer Wohnung, unsere Sonnenterrasse, unser ausgelagertes Esszimmer. Hier feiern wir unsere Geburtstage und die uns nahestehender Menschen; hier verabschieden wir das alte Jahr und stoßen auf das neue an. Weil wir um 20 Uhr schließen, geht der reguläre Cafébetrieb manchmal nahtlos in eine private Feier mit geladenen Gästen über. Eine große Tafel wird aufgebaut, darauf kommen Schüsseln mit vorgekochten Gerichten, und die Party kann beginnen.

Wobei die schönsten Feiern gar keinen speziellen Anlass brauchen. Im Sommer, wenn Berlin erst nach Einbruch der Dunkelheit wieder Luft holt, kommen Kavian und ich manchmal zum Café, nehmen uns einen Tisch und zwei Stühle und setzen uns nach draußen. Wir reden, trinken etwas, manchmal haben wir unsere beiden Katzen dabei, die sich wie wir über den warmen Abend freuen. Oft kommt dann noch jemand dazu, eine Freundin, mein Onkel, irgendein Kumpel, den wir angerufen haben. Für derartige Spontanzusammenkünfte sind wir im Viertel mittlerweile schon bekannt. Einige unserer Gäste führt ihr sommerlicher Abendspaziergang immer mal wieder wie zufällig am Café vorbei, wohl in der nicht ganz unbegründeten Hoffnung, uns dort anzutreffen.

An einem dieser Abende entpuppte sich beinahe jeder Passant als einer unserer Stammgäste. Vielleicht merkte ich da besonders, wie wunderbar Berlin im Sommer sein kann, wenn die Nacht sanft ist und wie das Versprechen auf eine gute Zukunft. Was es mit Menschen macht, wenn es einen Ort gibt, an dem man freundlich zu ihnen ist; an dem sie die Gewissheit haben, nicht rasch vorbeigehen zu müssen, sondern einfach stehen bleiben zu können, auf einen kurzen Plausch, auf ein Eis, weil sie sich wahrgenommen fühlen.

Philipp setzte sich sogar zu uns. Zusammen mit Carlo, seinem Golden Retriever, gehört er zu den Kunden, bei denen wir sofort stutzig werden, wenn wir sie einen Tag mal nicht zu Gesicht bekommen. Carlo hat alles im Griff. Für gewöhnlich jagt er in großen Sprüngen über den ganzen Platz, Vögeln oder anderen Hunden hinterher. Besonders Kavian hat er ins Herz geschlossen, weiß er doch, dass Kavian ihn gern mal mit einem Apfel verwöhnt oder, bei großer Hitze, die Gießkanne holt und ihm das blonde Fell abduscht. Und nun war Philipp zum ersten Mal nicht mehr zahlender Gast, sondern saß mit uns und unseren Freunden am selben Tisch. Ein wichtiger Unterschied. Er wusste, dass es in Ordnung war, bei uns Platz zu nehmen, und ich mochte das Gefühl, dass wir ihm genau das hatten vermitteln können. Am nächsten Tag fragte ich mich: Blieb Philipp so, wie er stets gewesen war, oder dachte er, nach dem gemeinsamen Abend mehr zu uns zu gehören, sich mehr in die Belange des Cafés einmischen zu dürfen? Aber ich hatte ihn genau richtig eingeschätzt. Er verhielt sich exakt wie immer. Gerade deshalb ist er uns seit diesem Abend noch mehr ans Herz gewachsen.

Cathrin, meine Geschäftspartnerin, mit der ich eine Firma für innovative Badeanzüge gegründet habe, vergleicht das Café mit der Lindenstraße. Auch bei uns spielt sich das ganze Leben ab, in all seiner Schönheit und all seiner Ungerechtigkeit. Und das sogar ganz ohne Drehbuch, wenn auch ab und zu mit Cliffhanger. An unseren Gästen erkennen wir das Vergehen der Zeit. Irgendwann kommen die Kinder nicht mehr mit den Eltern, um bei uns Eis zu essen, sondern mit der ersten großen Liebe. Früher haben sie uns Bilder geschenkt, die sie im Kindergarten gemalt haben, nun sehe ich den Ernst in ihren Gesichtern und die Erwartung, dass das Erwachsenwerden endlich beginnt. Ein Mädchen, das wir schon als Teenager gekannt haben, trägt, längst eine junge Frau, stolz ihr Baby in einem Tuch vor der Brust. Ich beobachte das alles und werde zusammen mit den Leuten auf dem Platz älter. Auf eine schwer zu definierende Weise sind unsere Leben miteinander verzahnt.

Besonders während der Pandemie ist mir die Einsamkeit vieler Menschen aufgefallen. Sie sind auf Orte wie unser Café angewiesen. Wir wurden zu einer Art Auffangstation, obwohl wir nur Kaffee zum Mitnehmen verkaufen durften. Teilweise bildeten sich regelrechte Menschentrauben, alle Bänke waren voll besetzt. Es ging zu wie auf dem Jahrmarkt. Als manche dann auch noch fragten, ob sie denn nicht ein paar Stühle und Tische von drinnen auf den Platz hinaustragen könnten, das sei doch viel gemütlicher, musste ich gleichzeitig lachen und schimpfen: Leute, zerstreut euch mal besser, sonst kommt gleich das Ordnungsamt, das hat uns sowieso auf dem Kieker, dann muss ich ganz dichtmachen, und es geht gar nichts mehr!

Eine besondere Zeit. Die Gäste hielten sich an ihren Pappbechern fest, wärmten sich die Hände und hatten Angst. Gerade für viele Deutsche der Boomer-Generation, die bis dahin mehr oder weniger behütet durch ihr Leben gekommen waren, ohne Kriegserfahrungen, ohne fliehen zu müssen, war Corona ein Schock. Zum ersten Mal waren sie mit etwas konfrontiert, das nicht ihren Erwartungen entsprach und dessen Ende sie nicht absehen konnten. Ich hatte das Glück, Kavian mit seiner Belesenheit an meiner Seite zu haben. Er wusste und konnte es mir anhand von Beispielen aus der Geschichte belegen: Pandemien geschehen. Sie kommen, aber sie gehen auch wieder. Und als Biologin konnte ich mir sagen: Hätten die Menschen zu Zeiten der Pest oder der Spanischen Grippe über die heutigen medizinischen Möglichkeiten verfügt, wären die Dinge bereits damals weitaus glimpflicher ausgegangen. Aber sogar ohne Impfung hat die Menschheit derartige Krisen überstanden. Dann sollte das jetzt mit Impfung doch erst recht gelingen.

Manche Gäste trieb die Sorge um, dass wir für immer schließen könnten. Einige von ihnen boten uns sogar Darlehen an, für den Fall, dass wir sonst nicht über die Runden kommen würden. Nur zu gern ließen sie sich dann von Kavian beschwichtigen: Alles wird gut. Das war nicht nur so dahingesagt. Ich hatte sofort, nachdem mir das Ausmaß der Pandemie klar geworden war, Schritte eingeleitet, um die Zukunft des Cafés zu sichern. Ich wusste daher, dass wir auch eine längere finanzielle Durststrecke, und die würde es mit Sicherheit geben, einigermaßen unbeschadet überstehen würden. Sogar unsere Angestellten konnten wir halten, ohne jemanden in Kurzarbeit schicken zu müssen. Corona ließ uns alle, ob Team oder Gäste, noch einmal näher zusammenrücken. Wenn es schon eine Pandemie geben musste, bin ich dankbar, sie hier erlebt zu haben. In vielen, natürlich mit dem verlangten Mindestabstand geführten Gesprächen konnten wir einander zeigen, dass wir nicht alleine waren, auch wenn gerade die Welt unterzugehen schien.

Und seitdem ist sie ja noch ein paar Mal untergegangen. Dennoch habe ich keine Angst vor der Zukunft. Wir werden mit dem, was kommt, umgehen können. Wir sind Menschen, dafür sind wir da, und wir können das auch. Wir können uns gut an neue Situationen gewöhnen; wir können gut vergessen. Irgendwo las ich ein Interview mit einer Frau aus der Ukraine. Sie sagte: In einem Schulbuch habe ich ein Foto aus der Zeit des Ersten Weltkriegs gefunden. Man sah Menschen vor einem Lokal Kaffee trinken. Damals war ich fassungslos. Ich habe ihr Verhalten nicht verstanden – wie konnten diese Leute da so seelenruhig sitzen, während ihr Land angegriffen wurde? Doch jetzt bin ich es, die Kaffee trinkt, mitten in einem verheerenden Krieg, dessen Ausgang vollkommen ungewiss ist. Der Mensch scheint sich tatsächlich an die Gegebenheiten anpassen zu können, seien sie auch noch so furchtbar. Das Leben geht immer weiter, und vielleicht liegt genau darin sein Sinn.

Wir haben das Glück, von einem Krieg verschont zu sein. Aber Corona hat uns gezeigt, dass die Dinge nicht so bleiben müssen, nur weil sie sich über eine lange Zeit nicht geändert haben. Alles, was wir uns aufgebaut haben, ist viel fragiler, als wir oft glauben wollen, und das gilt auch für das System, in dem wir leben, für unsere Demokratie. Letztlich hängt alles an der Frage, wie wir miteinander umgehen wollen. Wir sind Weltmenschen, stehen miteinander in Verbindung. Wir müssen zusammenhalten, und es muss uns als Gesellschaft gelingen, Orte und Strukturen, aber auch Erzählungen und Träume des Zusammenhalts füreinander zu schaffen.

Im winzigen Maßstab sehe ich jeden Tag, dass es funktionieren kann. Auch ein Café kann solch ein Ort der Solidarität sein. Eine stets neu funktionierende Weise, gut miteinander auszukommen. Unsere Gäste brauchen uns dafür oft gar nicht. Sie tauschen ihre Zeitungen, kommen dabei ins Gespräch, das sie an einem anderen Tag fortsetzen, schon ein wenig vertrauter im Umgang. Ein Netzwerk entsteht, kein engmaschiges zwar, doch erstaunlich stabil. Die Erste sucht eine Wohnung oder eine Arbeit, der Zweite sagt es weiter, und die Dritte weiß vielleicht, wo etwas frei ist. Gäste freunden sich an, besuchen zusammen ein Konzert oder ein Stück in der Schaubühne gegenüber. Aber das Wichtigste ist: Sie wissen voneinander, lernen ein wenig den Alltag der anderen kennen. Sodass ich fast immer auf die Frage nach dem Verbleib eines bestimmten Gastes eine beruhigende Antwort erhalte: Aber die ist doch heute beim Arzt, und sie hat schon gesagt, dass das dauern kann!

Das Café hat da einen guten Job gemacht. Es hat das aufgenommen, was mein Mann, meine Mutter und ich mitbringen, und verteilt es nun in die kleine Kiez-Welt. Ohne Kavian und Noushin wäre das nicht möglich. Sie sind nicht zu ersetzen, beide nicht, was man spätestens dann merkt, wenn sich einer in den Urlaub verabschiedet hat. Kavian, der das freundliche Herz des Ladens ist; der auch dann noch ruhig bleibt, wenn der Rest des Teams schon lange kein Land mehr sieht. Niemand bringt die Herzlichkeit auf, mit der er den Gästen begegnet. Und meine Mutter ist die Seele des Cafés. Obwohl ihr die Arbeit körperlich oft nicht leichtfällt, sorgt sie mit ihrer Liebe und ihrem Talent dafür, dass die Qualität immer stimmt. Große emotionale Arbeit leisten sie beide, nicht zuletzt durch die konstante Freundlichkeit, die sie an den Tag legen, obwohl natürlich auch ihnen ab und zu mal was auf die Nerven geht. Obwohl wenig Platz hinter der Theke ist und die Hitze manchmal unerträglich, weil wir über keine Lüftung verfügen. Obwohl die Leute bei Weitem nicht immer fair mit uns umgehen. Obwohl viele Gäste es nicht mal schaffen, ihre leeren Tassen zurückzubringen oder ihren Müll aufzuheben.

In der Gastronomie lernt man die Menschen kennen. Nimmt man ein maximales Empathie-Level von 100 Prozent an, dann liegt der Durchschnitt leider Gottes bei ungefähr 40 Prozent. Die Mehrzahl bilden jene Gäste, die schon grummelig ins Café kommen und es auch grummelig wieder verlassen. Aber dadurch fallen einem die Ausnahmen umso mehr auf. Sie geben einem die Kraft, weiterzumachen und mit dem Rest besser umgehen zu können. Und irgendwann begreift man: Dieser etwas missgestimmte Mensch da vor dir ist einfach so. Er ist böse mit sich selbst, nicht mit dir. Und das muss man dann eben hinnehmen und respektieren. Vielleicht sieht sein Tag das nächste Mal schon ganz anders aus, wenn du ihm jetzt etwas Freundlichkeit oder ein offenes Ohr schenkst.

Ich glaube, in einer Stadt wie Berlin, in der du oft deine eigenen Gedanken nicht mehr hören kannst, weil es so voll und so laut ist, tut es gut, an einen Ort zu kommen, an dem dir zugehört wird. So ein Ort will unser Café sein. Ich bin hier, um Geschichten zu hören und Geschichten zu erzählen. Um einen Raum zu schaffen, an dem sich Menschen willkommen und zu Hause fühlen können. Weil sie wissen, dass sie hier erst mal aufgefangen werden – was auch immer passiert ist und noch passieren wird. Das ist mir auch deshalb so wichtig, weil mir dieser Raum in meiner Kindheit viel zu oft gefehlt hat.

Wir mussten etwas Böses getan haben

1995. Ich bin fünf Jahre alt und laufe zwischen meiner Mutter und meiner Tante eine entsetzlich lange Straße entlang. Sie halten mich an der Hand und reden miteinander. Immer wieder lasse ich mich nach hinten fallen, versuche, mit dem bisschen Kraft, das ich habe, die beiden Frauen am Weitergehen zu hindern, ich will sie zurückzuziehen, zurück in die Richtung, aus der wir gekommen sind. Wohin wir gehen, weiß ich zwar nicht genau, doch ich weiß, dass ich dorthin nicht will. Nicht noch länger diese Straße entlang, vorbei an abweisenden Fabrikgebäuden, dunklen Hallen und brachliegendem Gelände, über das der Wind fegt. Ich habe Gänsehaut im Gesicht, mir ist kalt, und der Weg nimmt kein Ende. November in Berlin.

Heute ist die U6 für mich die Bahnlinie, die nach Hause fährt, nach Reinickendorf, genauer gesagt nach Borsigwalde, wo meine Eltern noch immer wohnen. Damals habe ich das nicht so empfunden. Damals war es die U-Bahn, die geradewegs in die Hölle fuhr, und die Hölle hatte eine eigene Haltestelle: Holzhauser Str. Eine viel befahrene Hauptstraße, an der sich erst in den letzten fünfzehn Jahren so etwas wie menschliches Leben angesiedelt hat, in Form von Discountern, Getränkeläden, Fast-Food-Restaurants. 1995 gab es nichts davon. Wir kamen mit der U-Bahn an und waren im Niemandsland. Dass sich nur ein paar Ecken weiter schöne, ruhige Siedlungen verbargen, kleine Reihenhäuser mit gepflegten Vorgärten, idyllische Straßen, durch die bald schon mein Schulweg führen würde, konnte ich nicht wissen, wie auch? Wahrscheinlich hätte es mich sowieso nicht interessiert. Ich wollte nur weg, ganz weit weg, damit der Albtraum ein Ende hatte.

Alles war so schnell gegangen. Wenn ich die Augen schloss, sah ich das Haus im Norden Teherans vor mir, in dem wir noch vor wenigen Wochen gelebt hatten. Unversehrt stand es da, freundlich, sicher, vier Etagen im Sonnenlicht. Noushins Tante hatte die beiden oberen vermietet, in der ersten wohnte sie selbst. Und ganz unten lebten wir, Tür an Tür mit der Cousine meiner Mutter. Ich war umgeben von Menschen, die mich liebten, und wenn sie mir einmal nicht genügten, lief ich zum nächsten Block, dort wohnten meine Großeltern. Erinnerungen: an den kleinen, von Stein umfassten Teich im Hof, in den im Sommer Melonen geworfen wurden, damit sie abkühlten. An die Möbel in unserer Wohnung, die mir so gut gefielen. Weiße Tische, verziert mit Blumenmuster, blaue Rosen waren es, über die ich oft mit der Hand strich, ich konnte mich an ihnen nicht sattsehen. Meine Welt war heil gewesen, behütet. Man sagt einem Kind nicht, dass es bald schon alles verlieren wird.

Als meine Mutter den Koffer packte, war die Wohnung voller Menschen. Viele Verwandte und Freunde waren gekommen. Nur mein Vater fehlte. Den genauen Grund dafür – dass er, ebenso wie Noushin, in ernstliche politische Schwierigkeiten geraten war – kannte ich nicht. Teheran ist warm, auch noch im Oktober. Andauernd wischte sich meine Oma den Schweiß von der Stirn. Ihren Tschador hatte sie sich unter die Arme geklemmt, um die Hände frei zu haben für das Zusammenräumen der Sachen. Ein schwarzes Tuch, das durch die Wohnung schwebte, hierhin, dorthin, in großer Hektik. Während meine Mutter beinahe unablässig weinte und ich nicht verstand, was vor sich ging.

Die Situation hätte jeden überfordert. Irgendwann schickten die Frauen mich nach draußen. An die Straße grenzte ein Park, dort gab es einen Spielplatz, um den eine niedrige Mauer lief. Meine Cousine half mir beim Hinaufklettern. Heute arbeitet sie bei uns im Café. Damals hielt sie meine Hand, als ich vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzte und zu balancieren versuchte. Mein letzter Kindheitsmoment im Iran. Da kamen auch schon Noushin und die anderen mit dem Gepäck. Wir stiegen in eines der Autos und fuhren zum Flughafen, begleitet von all denen, die wir zurücklassen mussten.

Wie alles im Einzelnen abgelaufen war, erfuhr ich erst sehr viel später. Wir mussten zwar fliehen, und das möglichst schnell, doch wir hatten das Glück, das Land auf legalem Weg verlassen zu können. Meine Mutter hatte bereits vor Längerem ein Visum für uns beantragt und es auch erhalten. Das machte es nun einfacher, auch wenn wir nicht, wie ursprünglich geplant, nur für einige Urlaubswochen ausreisen würden, sondern für eine unabsehbar lange Zeit. Darüber ließ mich Noushin nicht im Unklaren. Komm, wir müssen uns verabschieden, das dauert jetzt, bis wir wiederkommen, sagte sie. Und ich fragte zurück: Kommt Papa denn nicht mit? Nein, sagte sie, der kommt später nach.

Ich erinnere mich an das Weinen meiner Mutter in dieser Abflughalle, daran, wie sie die ganze Zeit den Kopf schüttelte und sagte: Ich will nicht gehen. Und wie meine Oma immer nur geantwortet hat: Aber du musst. Der verzweifelte Dialog zweier Frauen, die meine Welt gewesen waren, mein Halt, auf die ich mich immer verlassen konnte. Nun waren ihre Gesichter nass und rot vom Weinen, die eine würde bleiben, und die andere würde gehen, ich werde diese Momente nie vergessen. Ich habe nicht gewusst, wohin wir fahren würden, ans Fliegen habe ich sicher erst recht nicht gedacht. Aber eins spürte ich ganz deutlich: Wir verließen die anderen nicht aus einem erfreulichen Grund, sondern weil etwas Furchtbares geschehen war. Sonst wären nicht alle so traurig gewesen. Meine Oma ging in die Knie, um sich von mir zu verabschieden. Wir treffen uns ganz bald bei deiner Tante in Deutschland, sagte sie. Es hat nicht hingehauen. Wir haben sie nie wiedergesehen. Es war ein Abschied für immer.

Der Flug ist aus meinem Gedächtnis verschwunden. Die Erinnerung setzt erst wieder nach unserer Ankunft in Deutschland ein. Wir reisten mit einem einzigen Koffer. Darin war kein Platz für die Dinge, die mir etwas bedeuteten, etwa meine Spielsachen. Aus dieser Zeit ist mir nur noch eine kleine Tasche, verziert mit Clownsgesichtern, und etwas Haarschmuck geblieben. Ich muss beides inmitten der Hektik des Aufbruchs in den Koffer geschmuggelt haben. Der große Rest blieb zurück. Wie so viele Kinder, besonders wenn sie wie ich ohne Geschwister aufwachsen, hatte auch ich mir eine Freundin ausgedacht. Eine imaginäre Gefährtin namens Negin, die immer bei mir war und die ich sogar heute noch vor mir sehen kann, so deutlich hat sich die Vorstellung von einem kleinen, aufgeweckten Mädchen eingebrannt. Verrückterweise nahm ich Negin nicht mit auf die Reise, ich ließ sie in Teheran. Dort erfüllte sie mir einen letzten Freundschaftsdienst: Ich malte mir aus, dass sie auf meine zurückgelassenen Sachen so lange aufpassen würde, bis ich selbst wieder mit ihnen spielen konnte. So wusste ich meine Habseligkeiten wenigstens in guter Obhut.