12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: eBook Berlin Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

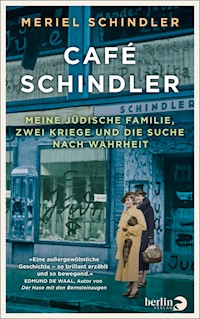

Kurt Schindler ist eine schillernde »verkrachte Existenz«. Seine Tochter Meriel, Anwältin in London, hat ihre liebe Not damit, ihn in Schach zu halten. Immer wieder fragt sie sich, was dran ist an den Geschichten, die er zum Besten gibt: Sind sie wirklich verwandt mit Franz Kafka und Oskar Schindler? Oder mit Hitlers jüdischem Arzt, Dr. Bloch? Was ist in der »Kristallnacht« in Innsbruck passiert, als die Nazis Kurts Vater halb zu Tode prügelten und das Haus durchsuchten? Als ihr Vater 2017 stirbt, beschließt Meriel, den Geheimnissen auf den Grund zu gehen. Ausgehend von Fotos und Papieren, die in Kurts Cottage gefunden wurden, begibt sie sich auf eine atemberaubende Entdeckungsreise, die sie nach Österreich, Italien und in die USA führt. »Eine außergewöhnliche Geschichte.« Edmund de Waal

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 487

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.berlinverlag.de

Aus dem Englischen von Erica Fischer

Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel The Lost Café Schindler bei Hodder & Stoughton, London.

© Hodder & Stoughton, Limited 2020

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2022

Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: zero-media.net, München, nach einem Entwurf von Hodder & Stoughton

Covermotiv: Sammlung der Autorin

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Widmung

Prolog

Eine Kindheit mit Kurt

Hampshire, England, Weihnachten 2016

Hampshire, Juni 2017

Stammbaum

Erster Teil

1

Sofie und Samuel

Innsbruck, Österreich, Sommer 2019

Innsbruck, Sommer 2019

Westminster Synagogue, London, England, 2019

2

K. u. k. Gurken

Linz, Österreich, August 2019

Linz, 14. Januar 1907

Linz, August 2019

3

Kompott

Andreas-Hofer-Straße 13, Innsbruck, 2019

Connecticut, USA, 2018

Innsbruck, 2019

Zweiter Teil

4

Rum an der Ostfront

Sarajevo, Bosnien-Herzegowina, 28. Juni 1914

Innsbruck, August 2019

Jüdischer Friedhof, Innsbruck, 2018

5

Schnaps an der Südfront

London, 2018

Wien, Österreich, 2019

Kolovrat, Slowenien, 2019

Berg Krn, Slowenien, Sommer 2018

6

Hungerrevolten

Innsbruck, Sommer 2019

Tirol, Österreich, 1918/19

Innsbruck, 1920

Dritter Teil

7

Apfelstrudel

Innsbruck, Sommer 2018

Innsbruck, 2018

Innsbruck, 2019

8

Auf Brautschau

Innsbruck, Jahreswechsel 1929/1930

Washington, USA, 2018

9

»Anschluss«

Innsbruck, 1. Januar 1931

Innsbruck, Neujahr 1933

Berchtesgaden, Deutschland, 12. Februar 1938

Innsbruck, 11. März 1938

Vierter Teil

10

Ansichtskarten

Linz, Sommer 2019

Gestapo-Leitstelle Linz, 1938

Innsbruck, Sommer 2019

Linz und Wien, Sommer 2019

11

Zwei Kaffeetassen

Innsbruck, Sommer 2019

Wapping, London, 2019

Café-Konditorei Hiebl, Innsbruck, 1938

12

Der jüdische Nationalsozialist

Innsbruck, Sommer 2019

Innsbruck, 6. August 1938

13

Der Rodel

Wapping, 2019

Innsbruck, 10. November 1938

Wapping, 2019

Fünfter Teil

14

Am Strand von Brighton

Wapping, 2019

Innsbruck, 14. November 1938

15

Briefe aus Wien

Österreichisches Konsulat, London, 2017

Wapping, 2019

Wapping, 2019

16

Rock Cakes

The Wiener Holocaust Library, London, 2019

17

Aal in Aspik

Innsbruck, 2019

Wapping, 2020

18

Zurück an Absender

Innsbruck, 21. September 1941

Wapping, 2019

Innsbruck, 2019

19

Der Gast des Gauleiters

Der Himmel über Innsbruck, 25. Februar 1945

Volders bei Innsbruck, 26. April 1945

Innsbruck, 2019

Sechster Teil

20

Alte Etiketten, neuer Likör

Innsbruck, 5. Mai 1945

Innsbruck, Sommer 2019

Internierungslager Dachau, Deutschland, 1948

Wapping, 2019

21

Schlutzkrapfen mit dem Gauleiter

Innsbruck, 2019

Mülheim an der Ruhr, Deutschland, 1950

Innsbruck, 1952

22

»Das Schindler«

Innsbruck, 2019

»Das Schindler«, Innsbruck, 2019

Epilog

Steine der Erinnerung

Wapping, 2020

Wien, 24. September 2020

Dank

Rezepte

Ausgewählte Bibliografie

Bildnachweis

Anmerkungen

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Literaturverzeichnis

Für Jeremy Taylor, unsere drei Kinder Sepha, Georgia und Zac und für die Vermissten und Vergessenen zweier Weltkriege

Prolog

Eine Kindheit mit Kurt

Hampshire, England, Weihnachten 2016

Ich treffe am kleinen, schäbigen Cottage ein, in dem mein Vater lebt. Das Zwielicht hat dem kleinen Garten die Farbe entzogen, aber ich bin ganz froh, ihn nicht so genau sehen zu müssen. Während der Garten früher von meiner Mutter Mary liebevoll gepflegt wurde, verwildert er seit ihrem Tod vor elf Monaten.

Mein Vater, Kurt Schindler, sitzt in fast vollständiger Dunkelheit und kramt in Papieren, die auf seinen Knien liegen. Er schreibt irgendetwas auf einzelne Blätter – verschnörkeltes, unleserliches Gekritzel. Ich schalte die Lampe ein, aber sie wirft nur wenig Licht auf das, was er tut. Das Verhalten und der Charakter meines Vaters haben etwas Zwanghaftes; die Szene erinnert mich an so viele andere im Lauf der Jahre, als er mir, damals noch weniger dement, Dokumente zeigte und meine Zustimmung in dieser oder jener Angelegenheit verlangte. Er wollte zwar ein Gespräch, doch er duldete keinen Widerspruch.

Ich bleibe eine knappe Stunde. Ich kann es kaum erwarten, wieder wegzukommen, der Schmerz ist zu groß. Ich werde meinen Vater nicht wiedersehen.

***

Ich kann mich nur an ein einziges Mal erinnern, als Kurt einer geregelten Arbeit nachging, in den frühen 1970er-Jahren war das, für eine kurze Zeit. Er hasste Anweisungen, weshalb er die Selbstständigkeit vorzog. Er gründete und betrieb verschiedene Handelsfirmen, importierte Nüsse, Kräuter, Vitamin-C-Nahrungsergänzungsmittel, Marmelade und Alkohol, die er dann, oft mit Verlust, weiterverkaufte. Den Grundlagen von Buchhaltung und ordentlichen Handelsbeziehungen schenkte er kaum Beachtung. Oft versäumte er es, seine Lieferanten zu bezahlen. Das Geld, das er am Wiederverkauf verdiente, verwendete er eher darauf, Rechtsstreitigkeiten abzuwehren oder selbst zu betreiben – gegen jene, von denen er sich betrogen fühlte.

Wenn Kurts Firmen Schiffbruch erlitten, was sie unweigerlich taten – sie versanken regelrecht in Schulden und Gerichtsverfahren –, dann suchte er Hilfe bei Anwälten und sogar Psychiatern, um sich aus dem finanziellen und juristischen Abgrund, in den er sich manövriert hatte, zu befreien. Wie ein notorischer Spieler versprach er stets, niemals mehr Handel zu betreiben. Aber natürlich tat er es wieder. Ihm bleibe keine andere Wahl, sagte er.

In einem für ihn ungewöhnlich hellsichtigen Moment gab er einmal zu, gerne »auf der Kippe zu leben«. Dass seine Frau und seine Kinder dort mit ihm leben mussten, nahm er als gegeben hin. Als Vater gelang es Kurt nicht, uns Kindern auch nur ein Mindestmaß an Stabilität zu bieten, und so taumelten wir hin und her zwischen den Extremen. Manchmal lebten wir in teuren Häusern, fuhren im BMW, besuchten vornehme Privatschulen und stiegen in extravaganten Hotels ab; dann wieder mussten wir uns nach der Decke strecken, uns vor den Schuldeneintreibern verbergen, Zwangsräumungen ins Auge sehen oder sogar, wenn es gar nicht mehr anders ging, ins Ausland fliehen. Häufig passierten das Gute und das Schlechte zur selben Zeit. Für ein Kind kann das eine berauschende, aber auch sehr verwirrende Erfahrung sein.

In den frühen 1970er-Jahren waren meine Schwester Sophie und ich oft tagelang in unserem Reihenhaus in Kensington uns selbst überlassen, während unsere Eltern durch London fuhren, um bei Anwälten vorzusprechen. Wir lernten, das Eintreffen des Gerichtsvollziehers zu fürchten. Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich mich im Alter von etwa zehn Jahren im Haus versteckte, weil jemand unentwegt gegen unsere Tür klopfte. Wir hatten die strikte Anweisung, niemals aufzumachen, wenn wir alleine waren, und so lagen Sophie und ich regungslos oben auf dem Holzfußboden und versuchten, nicht allzu laut zu atmen.

Ich kroch an die Oberkante der Wendeltreppe und beugte meinen Kopf über den Rand der ersten Stufe, sodass ich zur Haustür hinunterschauen konnte. Die Metallklappe am Briefschlitz ratterte ungeduldig. Ich hielt den Atem an. Und dann, in einem Augenblick äußerster Verlegenheit, traf sich mein Blick mit dem einer anderen Person, die durch den Schlitz ins Hausinnere spähte. Die Gestalt draußen musste in die Hocke gegangen sein. Nun schien sie ebenso schockiert von meinem auf dem Kopf stehenden Mädchengesicht zu sein wie ich vom Anblick der fremden Augen, die freilich rasch wieder verschwanden. Zumindest in diesem Fall gelang es dem Gerichtsvollzieher nicht, seinen Auftrag zu erfüllen und meinem Vater die offiziellen Dokumente zu übergeben. Eins zu null für die Schindlers. Eine weitere Verzögerung in einem unendlichen Fall, den ich nie wirklich begriff.

Doch einmal war auch das Glück meines Vaters aufgebraucht. Am Morgen des 28. Februar 1973, er hatte uns gerade zu unserer Grundschule in Kensington gebracht, traten zwei Polizisten in Zivil aus dem Schatten und forderten ihn auf, mit ihnen zu kommen. Während man Kurt verhaftete und abführte, wurden Sophie und ich ins Schulgebäude gescheucht.

Meine Patin stellte das Geld für die Kaution zur Verfügung, und Kurt wurde nach kurzer Zeit wieder auf freien Fuß gesetzt. Doch von da an bestimmte seine missliche Lage unser Leben. Als die Beamten vom Betrugsdezernat kamen, um unser Haus zu durchsuchen, lag ich mit Grippe im Bett. Die Männer bestanden darauf, auch einen Blick unter meine dunkelrote Satinsteppdecke zu werfen, vielleicht hatte ja mein Vater dort irgendwelche Papiere versteckt. Das hatte er nicht – etwas im Voraus zu planen, gehörte nicht zu seinen Stärken. Stattdessen biss ich vor lauter Aufregung auf das Fieberthermometer in meinem Mund und war anschließend mächtig beeindruckt von der Schönheit der winzigen Quecksilberkügelchen, die sich am Saum meiner Decke eine wilde Jagd lieferten.

In der Schule galt ich als ruhiges, unauffälliges Kind, wenn auch als eines, das nahe am Wasser gebaut war. Einmal wollte eine besorgte Französischlehrerin wissen, ob bei uns zu Hause alles in Ordnung sei. Ja, versicherte ich. Gleichzeitig nahm ich mir vor, niemals wieder in der Schule zu weinen. Ich schämte mich viel zu sehr, um mich der Lehrerin offenbaren zu können. Ich traute niemandem.

Wie ich später feststellte, befand sich unter Kurts Papieren auch eine Anklageschrift aus dem Jahr 1975. Sie enthüllte, dass er seine Waren bei einer Vielzahl von Firmen gekauft hatte. Der Staatsanwalt wies besonders darauf hin, dass Kurt keine Forderung eines Lieferanten je zu hoch erschienen war, er gleichzeitig aber die Waren stets auf Kredit angeschafft hatte. Die Schlussfolgerung des Staatsanwalts war eindeutig: Kurt habe niemals die Absicht gehabt, die Lieferanten zu bezahlen. Ich glaube jedoch nicht, dass es so war. Ich glaube eher, dass er das Bezahlen einfach nicht geschafft hat, weil immer irgendeine andere Krise dazwischenkam und er die Einkünfte aus einem Verkauf dazu verwendete, die jeweils gerade dringlichste Schuld zu begleichen. Der Betrug geschah nicht vorsätzlich. Er war das Ergebnis der chaotischen Gedankenwelt meines Vaters. Und möglicherweise auch seiner nicht minder chaotischen Lebensgeschichte.

Wenn die Polizei die Gläubiger meines Vaters fragte, warum sie denn überhaupt dazu bereit gewesen seien, ihm so große Warenmengen auf Kredit zu liefern, ähnelten sich die Erklärungen: Der immense Umfang der aufgegebenen Bestellungen plus Kurts detaillierte Kenntnis der internationalen Warenmärkte hatten ihn überaus vertrauenswürdig erscheinen lassen. Ich wusste, was sie meinten. Ich sehe Kurt noch auf der Bettkante im Schlafzimmer meiner Eltern sitzen und über Stunden versuchen, am Telefon die Lieferanten für sich zu gewinnen. Er war charmant und konnte absolut überzeugend sein.

Die Anklageschrift betonte den Umstand, dass ein Großteil von Kurts Geschäften über Telex abgewickelt worden war. Ich erinnere mich noch gut an das Telexgerät. Als kleines Kind saß ich gern in dem dunkelgrauen metallischen Gehäuse unter dem Fernschreiber und stellte mir vor, es wäre der Eingang zu einer anderen, magischen Welt, einer Welt, in der ich mich frei bewegen konnte, ohne den Druck, den ich von zu Hause kannte. Und ich lauschte dem Geräusch, mit dem der Fernschreiber lange Rollen bedruckten Papiers ausspuckte. Zu meiner ganz besonderen Aufgabe wurde es, die durchlöcherten Telexstreifen zu vernichten, indem ich sie in winzige Stücke riss. Ich nahm meine Rolle als Schredder sehr ernst. Kurt legte stets Wert auf Vertraulichkeit. Er vermutete sogar, dass das Betrugsdezernat unser Haus verwanzt hatte, und forderte uns deshalb in dramatischem Tonfall dazu auf, unsere Stimmen zu senken, wenn wir ihn danach fragten, was eigentlich los sei.

Nach seiner Verhaftung schaffte es Kurt, seinen Prozess mithilfe einer Kombination aus ärztlichen Gutachten und raschem Austausch seines jeweiligen Rechtsbeistands in die Länge zu ziehen. Eine wirkungsvolle Verschleppungstaktik. Sagenhafterweise begann er in dieser Zeit erneut, Handel zu treiben, im Grunde direkt unter den Augen der Polizei. Mit dem Import von 5000 Litern französischen und spanischen Weins verschuldete er sich weiter und konnte natürlich einmal mehr seine Lieferanten nicht bezahlen.

Fast zwangsläufig stand er irgendwann vor dem Aus. Im Juli 1976, mitten im heißesten Londoner Sommer seit 350 Jahren, musste sich mein Vater im Gerichtssaal von Old Bailey wegen Betrugs verantworten und wurde wegen betrügerischen Handels in einem Umfang von 370 000 Pfund zu insgesamt fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Ebenfalls für die Dauer von fünf Jahren wurde ihm die Ausübung seines Direktorpostens untersagt. Die Anklage hatte den Richter darüber in Kenntnis gesetzt, dass Kurt seit seiner Ankunft in England als Teenager weder Steuern noch Sozialversicherungsbeiträge entrichtet habe. Der sichtlich entsetzte Richter hatte zurückgefragt: »Was zum Teufel tut er hier, ohne eine Stempelmarke auf seine Sozialversicherungskarte zu kleben oder auch nur einen Penny an Steuern zu zahlen?«

Ein Zeitungsreporter vermittelte seinen Lesern den – falschen – Eindruck, Kurt sei eigens nach London gekommen, um dort betrügerischen Machenschaften nachzugehen, und nutzte die Gelegenheit für einen schwachen Scherz auf Kurts Kosten, indem er »Schindler« auf »Schwindler« reimte.

Mein einundfünfzigjähriger Vater wurde direkt von der Anklagebank des Old Bailey ins Gefängnis gebracht. Auch uns erwartete eine neue Welt. Wir tauschten unser Reihenhaus in Kensington, zu dessen Räumung wir gezwungen worden waren, gegen einen mehrmonatigen Unterschlupf in Ealing, wo meine ältere Schwester Caroline wohnte. Ich erinnere mich an das Braun der Parks und an den Geruch der vom Asphalt aufsteigenden Hitze, als wir mit unserem geliehenen Möbelwagen bei dem kleinen, terrassenförmig angelegten Haus ankamen, das Caroline und ihre Freunde besetzt hatten.

Man führte dort ein sanftes, von Gemeinschaft geprägtes, künstlerisches Leben. Niemand schien sich daran zu stören, dass eine alleinerziehende Mutter mit ihren zwei Kindern sowie etlichen Möbeln ihre Zelte aufschlug und ein Zimmer im oberen Stock bezog. Die Leute waren nett zu uns und fütterten uns durch, wenn wir kein Geld hatten. Seit Kurzem besuchte ich Godolphin and Latymer, eine Mittelschule für Mädchen, doch gegenüber meinen Klassenkameradinnen verlor ich kein Sterbenswort über meine ungewöhnliche Wohnsituation. Meine Mutter war erleichtert, dass der Besuch von Godolphin damals noch kein Schulgeld kostete. Zwei Jahre später, nach der Umwandlung in eine Privatschule, sollte sich das ändern.

Nach einigen Monaten kehrten wir nach Kensington zurück, wenn auch diesmal in eine Sozialwohnung mit zwei Schlafzimmern. Ich empfand sie als ein schönes, luftiges Zuhause. Die Wohnung lag inmitten einiger Freiluftgärten, mehrere Stockwerke über einem kommunalen Lager und einigen Büros. Ich war erleichtert, dass wir endlich einen Platz gefunden hatten, von dem uns niemand vertreiben würde.

Meine Mutter war auf Draht und hatte eine Stelle als Sekretärin in einer Verpackungsfirma gefunden. Der amerikanische Besitzer war begeistert von ihren perfekten Manieren und ihrem exquisiten britischen Tonfall, wenn sie sich am Telefon meldete. Unfreiwillig zur Alleinerziehenden geworden, meisterte Mary die Herausforderung, für ihre beiden Töchter zu sorgen, großartig. Ihr bodenständiger Humor und ihre Liebe hielten uns aufrecht. Ihren Mann vermisste sie gleichwohl, die ganze Zeit. Für sie legte das Leben bis zu Kurts Entlassung eine Pause ein.

Alle zwei Wochen besuchten wir unseren Vater im Gefängnis. Manchmal begleitete uns Kurts Mutter. Edith lebte in einem Pflegeheim in Harrow on the Hill. Sie sprach Englisch mit einem starken deutschen Akzent, ihre Welt drehte sich um ihren einzigen Sohn. Kurts Haft machte ihr schwer zu schaffen. Unsere Besuche waren geprägt von Zeitdruck und Anspannung. Andere Familie plauderten und lachten; wir sahen Intimität und sogar einen Anflug von Sex, wenn die Wärter einmal wegschauten und sich die Besucherinnen auf den Schoß ihrer inhaftierten Männer setzten. Doch Kurt hatte immer ein bestimmtes Anliegen und zudem eine lange Liste von Aufgaben, die meine Mutter erledigen sollte. Er pflegte sich die Liste mit Kugelschreiber auf den Arm zu notieren.

Nach und nach erfuhren wir mehr über das Gefängnisleben. Unter anderem musste Kurt Stoffpuppen für Kinder nähen sowie Gartenzwerge bemalen – Aufgaben, die ihn ärgerten und für die er zudem völlig ungeeignet war. Einmal habe er, erzählte er uns, nach einem Streit mit einem Mithäftling dessen Brillengläser schwarz angemalt. Für seine Arbeit bekam er einen kleinen Wochenlohn, den er für Telefonate, Briefporto und Schokolade ausgeben durfte. Manchmal, wenn wir ihn besuchten, kaufte er Sophie und mir KitKat-Schokoriegel. Eine seltene Leckerei.

Kurt lernte nichts aus seiner Zeit im Gefängnis. Er saß seine Zeit ab, in Brixton, in Wandsworth, in Maidstone und schließlich im Ford Open Prison. Ich erinnere mich an keinen einzigen Augenblick des Nachdenkens. Vielmehr erweiterte er seinen Vorrat an Ressentiments. Ford Open Prison verließ er mit einem überraschenden Hass auf Radio 4 der BBC, jenen Sender, mit dem morgens um sechs Uhr die Häftlinge geweckt wurden. Aber Kurt brachte auch eine Menge Anekdoten mit, besonders gerne erzählte er von den Scrabble- und Schachpartien mit seinen verwegenen aristokratischen Mitgefangenen. Aber ansonsten: keine Einsicht, keine Selbsterkenntnis. Dennoch blieb meine Mutter – gütig, liebevoll und optimistisch, wie sie war – die ganze Zeit davon überzeugt, dass Kurt nach der Haftentlassung schon in der Lage sein würde, seiner Familie Halt zu geben.

Ich war vierzehn, als Kurt endlich freikam. Ihm gefiel unsere neue Sozialwohnung nicht, auch rümpfte er die Nase über die Nachbarn aus der Arbeiterklasse. Vielleicht, um zu beweisen, dass er anders war, besser als die Menschen um uns herum, verlegte er sich aufs Prahlen und zählte die berühmten Persönlichkeiten auf, mit denen er angeblich verwandt war. Sein eigenes Versagen als Mann, Vater und Firmeninhaber sollte wettgemacht werden durch den Erfolg und den Reichtum anderer.

Immer gab es jemanden, den er für seine Probleme verantwortlich machen konnte, sich selbst sah er ohne Schuld. Er war ein Kind des Krieges, das musste als Begründung reichen für alles, was schieflief. Geheimnisvoll deutete er an, von seinen Gläubigern »verfolgt« zu werden. Und jene, die ihm helfen wollten, spielten für ihn allesamt ein »doppeltes Spiel«.

Nach seiner Haftentlassung brachte Kurt meine Mutter dazu, ihren Job aufzugeben, fortan lebten wir von Sozialhilfe. Mein Vater fand keine Ruhe, ständig brach er einen Streit vom Zaun. Er hasste die Sozialwohnung. Er fühlte sich eingeengt und in der Falle, dazu kam die Wut, weil England ihn im Stich gelassen, zurückgewiesen und eingesperrt hatte. Selbst wenn er einen Job hätte finden wollen, wäre das für einen Mann wie ihn, Mitte fünfzig und vorbestraft, kein leichtes Unterfangen gewesen.

Nachts lag ich wach in dem Stockbett, das ich mir mit Sophie teilte, und begrub meinen Kopf unter dem Kissen, damit ich den Zank meiner Eltern nicht hören musste. Die Dinge verschlimmerten sich. Kurt bekam vom Arzt Antidepressiva verschrieben, doch er vertrug sie nicht. Er hatte psychotische Schübe, manchmal wurde er meiner Mutter gegenüber gewalttätig. Bei anderer Gelegenheit hielt er sich für einen Hund und begann, im Hausflur zu bellen.

Nach mehreren elenden Monaten in London floh mein Vater nach Österreich. Dort war er auf die Welt gekommen, dort hatte er seine frühe Kindheit verbracht. In Trins, einem abgelegenen Tiroler Dorf nahe der österreichisch-italienischen Grenze, besaß er ein halb fertiges Haus, es sollte der Ort für einen Neuanfang sein. Mary und er hatten das Haus in Auftrag gegeben, als ich ein kleines Kind war. Vor der Geburt von Sophie hatten sie versucht, in Österreich zu leben.

Kurt ließ uns in London zurück, schlug sein Lager in Trins auf und beauftragte einheimische Bauarbeiter, das Gebäude bewohnbar zu machen. In den Schulferien besuchte ich ihn, anschließend kehrte ich wieder in meinen Londoner Alltag zurück. Doch im Sommer 1979 hatte mir Kurt etwas mitzuteilen: »Ich habe einen Platz für dich an der besten Schule von Innsbruck gefunden. Du fängst im September an. Sophie wird einstweilen noch die Volksschule hier besuchen.«

[1] Die Autorin im Alter von drei Jahren vor dem Haus in Trins

Kurt hatte große Pläne und ließ bald auch meine Mutter und Sophie nachkommen. Er wollte den Neuanfang in seinem »schönen Tirol«, das ihm weniger feindselig erschien als England, wo man ihn hinter Gitter gesteckt hatte. »Aber du wirst Ski fahren lernen«, entgegnete er, als ich gegen die so plötzliche Umwälzung meines Teenagerlebens protestierte.

Es war schrecklich. Ich hatte meine Londoner Schule geliebt und mich nicht einmal von meinen Freundinnen und Freunden verabschieden können. Ich schmiedete ausgeklügelte Fluchtpläne und gab sie schweren Herzens wieder auf, als mir klar wurde, dass eine mittellose, der Sprache kaum mächtige Fünfzehnjährige in Österreich allein nicht weit kommen würde. Ob ich wollte oder nicht, ich hatte keine andere Wahl, als zu versuchen, mich anzupassen. Meine Tage begannen nun um 5.30 Uhr, vor mir lag ein zweistündiger Weg zur Klosterschule. Spätestens um acht Uhr musste ich da sein.

Ich lief den unbefestigten Pfad zur Bushaltestelle hinunter. Manchmal war es wie im Märchen, wenn ich an einem dunklen Wintermorgen Füchse sah, die im Mondlicht durch den frischen Schnee tappten. Meistens aber war es so anstrengend, dass ich auf dem Heimweg einschlief. Manchmal verpasste ich sogar meine Haltestelle und kam erst am Brennerpass, knapp vor der italienischen Grenze, wieder zu mir. Dann musste ich die Zollbeamten anbetteln, dass sie mich telefonieren ließen, und meine Mutter musste alle Hebel in Bewegung setzen, um mich abzuholen.

Innsbruck fühlte sich im Vergleich zu London klein an, provinziell – und sehr österreichisch. An meiner neuen Schule war ich das einzige ausländische Mädchen, das weckte das Interesse meiner Klassenkameradinnen, manche von ihnen kannten sich schon von klein auf. Doch sie waren freundlich und hießen mich willkommen. Leider sprach ich kaum Deutsch, das machte den Unterricht anstrengend und verwirrend. Was in London bloß eine weitere Fremdsprache auf dem Lehrplan gewesen war, diente nun als allgegenwärtiges Verständigungsmittel und regelte den Zugang zu jeder Form von sozialer Interaktion außerhalb meiner Familie. Als der Schmerz und die Frustration der ersten Monate langsam verebbten, war ich wild entschlossen, so schnell wie möglich Deutsch zu lernen. Zu meiner Überraschung bewies mein Vater dabei große Geduld. Er setzte sich neben mich und übersetzte meine Schulbücher Zeile für Zeile, damit ich meine Hausaufgaben erledigen konnte.

Allmählich gewöhnte ich mich an die neue Umgebung. Auch Kurt schien entspannter und glücklicher als zuletzt. An den Wochenenden gingen wir in die Berge hinter dem Haus. Manchmal bereitete Kurt Kaiserschmarrn zu, eine klassische österreichische Mehlspeise aus Palatschinkenteig, der in einer Bratpfanne in leicht karamellisierte Teile zerrissen, in unordentlichen Haufen serviert, mit Puderzucker bestäubt und zusammen mit einer Schüssel Zwetschkenröster oder Apfelkompott serviert wird. Eine sättigende Bauernspeise, die man in Berghütten hungrigen Wanderern und Skifahrern vorzusetzen pflegt. In Tirol essen Einheimische den Kaiserschmarrn aber gelegentlich auch als Hauptmahlzeit.

Soweit ich mich erinnern kann, beschränkten sich die Koch- und Backkünste meines Vaters auf dieses eine Gericht. Kein Wunder, dass er den Kaiserschmarrn zu seiner Leibspeise erklärte. In vielerlei Hinsicht kehrte er in Österreich zu seinen alten Gewohnheiten zurück. Er fuhr teure BMWs, er trieb Handel, und einmal mehr verstrickte er sich in endlose Rechtsstreitigkeiten. Über unserem Leben im neuen Land lag ein Hauch von Luxus. Den Winter über fuhren wir Ski, und im Sommer verbrachten wir einige Wochenenden in Italien, am Strand von Venedig.

Fragten wir nach, ob er wieder seinen Geschäften nachgehe, tat Kurt unsere Befürchtungen ab: »Es ist alles in Ordnung, es ist alles unter Kontrolle.« Er war überzeugend und charmant wie immer, und nur zu gern wollten wir ihm glauben … bis wir uns im nun schon vertrauten Muster aus wütenden Gläubigern, Gerichtsvollziehern und drohendem Bankrott wiederfanden.

Bald schon kannten wir das kleine blaue Auto des örtlichen Gerichtsvollziehers. Unser Haus lag einsam, am Rand von Trins, am oberen Ende einer langen, unbefestigten, sich gabelnden Straße, an der ein Bach entlanglief. Um das Haus zu erreichen, musste man sich an der Gabelung rechts halten, etwa 300 Meter weiterfahren und dann über eine schmale Holzbrücke den Bach überqueren. Doch unser neugieriger Gerichtsvollzieher fuhr an der Gabelung oft nach links und parkte dann seinen Wagen, weil er von dort das Feld überblicken und damit erkennen konnte, ob wir zu Hause waren. Wir sahen, wie er ausstieg, sich eine Zigarette anzündete und unser Haus beobachtete.

Waren wir allein daheim, bedeutete der Anblick seines Wagens für meine Schwester und mich das Startsignal für die sogenannte »Operation Toaster«. Erst kürzlich hatten wir uns einen hochwertigen Toaster zugelegt, bestens geeignet für leckere Käsesandwiches. Sobald wir unseren Gegner erblickten, stopften wir den Toaster in eine Plastiktüte, kletterten aus dem Fenster und versteckten uns so lange im Wald hinter dem Haus, bis die Luft wieder rein war. Eigens zu diesem Zweck lehnte im Badezimmer immer eine Leiter. Niemand hatte uns erklärt, dass Gerichtsvollzieher sich nicht für Toaster interessieren.

War auch meine Mutter im Haus, kam eine andere List zum Einsatz. Ohne das Licht anzumachen, schlichen wir hinunter in die Garage, Mary ließ den Motor des Autos aufheulen, ich riss, auf ihren Wink hin, das Tor auf, und der Wagen schoss hinaus. Meine Aufgabe bestand darin, das Tor wieder zu schließen und mich durch die Beifahrertür ins Auto zu werfen, während sie über den schmalen Holzsteg raste, der vor unserem Haus den Bach überquerte, ehe sie dann eine spektakuläre Wende hinlegte und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kreuzung fuhr.

Mit unserem Flug über die Bodenwellen wollten wir vor dem Gerichtsvollzieher an der Weggabelung sein. Wir lachten aus vollem Hals und gewannen immer. Meine Mutter war in jungen Jahren Rallyes gefahren, gegen sie hatte der arme Mann keine Chance. Die Zustellung einer weiteren Klageschrift war erfolgreich vereitelt worden.

Das war mein Leben für zwei Jahre. Mit siebzehn ging ich weg von daheim und zog in die – zumindest im Vergleich zu Trins – große Stadt: nach Innsbruck. Offiziell wollte ich damit für die Zeit meiner Abschlussprüfungen nur den langen Schulweg abkürzen. Aber ich kehrte niemals mehr nach Hause zurück. Dort war das Leben einfach zu nervenaufreibend. Meine Schwester musste noch drei Jahre durchhalten, ehe auch sie flüchten konnte.

Hampshire, Juni 2017

Sophie und ich halten uns mit unseren Männern im Cottage meines Vaters auf und sichten Dokumente. Wir wollen klären, was wir behalten und was wir besser den Gerichtsvollziehern überlassen sollten. Im ganzen Haus türmen sich Berge von losen Dokumenten; sollte es je ein Ablagesystem gegeben haben, dann hat es schon vor langer Zeit den Dienst quittiert. Die Doppelgarage – überraschend groß für das doch recht bescheidene Haus, zu dem sie gehört – birgt noch mehr Papier in Dutzenden und Aberdutzenden mit Spinnweben überzogenen Kartons. Manche haben vor der Feuchtigkeit kapituliert und ihren Inhalt über den rauen Betonfußboden verstreut, andere wurden von Mäusen auf der Suche nach Nahrung zerbissen. Sich um all das zu kümmern ist harte Arbeit.

Anfangs gehen wir systematisch vor und lesen jedes Dokument. Als uns das Ausmaß der Aufgabe klar wird, überfliegen wir die Blätter nur noch. Kurt scheint jeden Papierfetzen aufgehoben zu haben, sowohl völlig unbedeutende, wie die Zettel, auf denen er die Ankunftszeiten unserer Züge aus London notiert hat, als auch höchst wichtige. Das Sortieren lässt uns nicht kalt. Immer wieder werden wir von Erstaunen, Schmerz und Wut überwältigt.

Was wir für wichtig halten, packen wir ein, darunter befinden sich auch dreizehn alte Fotoalben. Nach zwei Tagen sind wir fertig und überlassen das Cottage seinem Schicksal. Wir werden nicht wiederkommen.

***

Kurt war wenige Wochen zuvor, am 6. Mai 2017, im Alter von 91 Jahren gestorben. Der Tod des zweiten Elternteils ist wie oben auf einer Rolltreppe anzukommen. Plötzlich steht niemand mehr vor einem. Alle aus meinem Umfeld sprachen mir ihr Beileid aus. Ich selbst fühlte mich wie betäubt. Und ich war wütend.

Sophie und ich standen vor der praktischen und juristischen Aufgabe, das Erbe unseres Vaters zu regeln. Doch als wir uns die Berge von Rechnungen aus dem Cottage ansahen, wurde uns schnell bewusst, dass es keinen Sinn hatte, das Erbe anzutreten. Das Haus war auf den Namen meiner Mutter eingetragen. Kurts Nachlass bestand aus lauter Schulden, wir überließen es der Bank, das Haus wieder in Besitz zu nehmen. Es gab so viele Forderungen, dass nur ein Bruchteil der Gläubiger jemals Geld sehen würde.

Ich habe mein ganzes Erwachsenenleben damit zugebracht, meinen Vater von mir fernzuhalten und ihm so wenig wie möglich über mich zu erzählen. Ich hatte Angst, dass er sich in meine Angelegenheiten einmischen könnte. Ich lernte, umsichtig zu sein und gleichzeitig alles in der Schwebe zu halten, da ich nie wusste, was ihm als Nächstes einfallen würde. Er war unberechenbar, und selbst als die Alzheimer-Demenz ihm seinen beachtlichen Verstand zu rauben begann, konnte ich mich nicht dazu aufraffen, mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Ich misstraute ihm.

Nicht dass er seine Kinder nicht geliebt hätte. Im Gegenteil, er tat es auf eine nachgerade besessene Art, wie die Dokumente aus dem Cottage verrieten. Er ließ Sophie und mich von Privatdetektiven beobachten, weil er herausfinden wollte, was wir trieben. Als ich in den 1980er-Jahren als Studentin allein mit dem Rucksack durch Südamerika reiste, versuchte er, mir auf den Fersen zu bleiben. Keine leichte Aufgabe in der Vor-Internet-Ära, und zumindest damals dürfte er schnell eingesehen haben, dass er chancenlos war. Ich hinterließ keine Spuren. Ich reiste mit leichtem Gepäck und ließ mir meine Briefe postlagernd zuschicken. Eine Nachverfolgung war dadurch praktisch unmöglich, und ich entkam den Fängen des Detektivs.

Bei Sophie hatte Kurt mehr Erfolg. Als sie einen in seinen Augen unpassenden Freund mit nach Hause brachte, gab er eine vollständige Observierung der Familie des Jungen und ihrer Geschäftstätigkeit in Auftrag. Wunschgemäß erstattete der Detektiv Bericht. In der Folge ließ Kurt während einiger hitziger Gespräche Bemerkungen über die mangelnde Eignung der Familie des Freundes fallen, freilich ohne seine Quellen zu verraten. Wir waren entsetzt, als wir die Berichte des Detektivs unter seinen Papieren entdeckten.

Warum tat er das? Warum gefiel ihm so etwas? Mein Vater war ein von der Vergangenheit besessener Mann, er wurde heimgesucht von alten Traumata und den Gedanken an verlorene Größe. Wenn seine Rechtsstreitigkeiten nicht von den Gläubigern angestrengt wurden, wandte er sich selbst an die Gerichte, um irgendeine Ungerechtigkeit zu klären, die man ihm seiner Meinung nach angetan hatte. Stundenlang redete er über geschäftliche Erfolge, die ihm durch die Lappen gegangen seien, und über die Entschädigungsansprüche, die er gerade verfolgte. Nichts davon ergab für mich Sinn, und wenn ich ihm Fragen stellte, meine Meinung äußerte oder ihm eine Alternative vorschlug, antwortete er stets: »Mir bleibt keine Wahl.« Als er mich mit weiteren und noch verwirrenderen Details regelrecht quälte, ging ich dazu über, ruhig zu bleiben und einfach zu sagen: »Ich sehe die Welt anders als du.«

In unserer Kindheit und Jugend waren die Schatten der Vergangenheit immer um uns. Das Wohnzimmer meiner Eltern war voll von gerahmten Schwarz-Weiß-Fotos aus Österreich. Am Bett meines Vaters stand eine alte Flasche Mokkalikör, ein markantes, quadratisches Ding aus den 1930er-Jahren. Im unteren Teil der Flasche formten erhabene Glasbuchstaben den Markennamen S. Schindler. Ich besitze die Flasche noch. Der Korken hat sich schon längst in seine Bestandteile aufgelöst. Sie schwimmen nutzlos in der zuckrigen, dunkelbraunen Flüssigkeit, die man nicht mehr trinken kann. Kurt hatte den Flaschenhals unsachgemäß mit Klebeband verschlossen, um das Auslaufen des Likörs zu verhindern.

Der Buchstabe »S« für »Schindler« schmückte auch das Porzellan, von dem wir als Kinder aßen. Auch davon besitze ich noch einige Stücke. Die Flasche und das Porzellan hätten als Artefakte einst zum Schindler-Imperium gehört, versicherte uns Kurt. Er schwärmte uns von einem imposanten Café in Innsbruck vor, in dem die Leute getanzt und sich verliebt hätten und wo der beste Apfelstrudel von ganz Österreich serviert worden sei. Das Café hätte für seine Patisserie sogar eine Goldmedaille gewonnen, Kurt zeigte uns zum Beweis ein gerahmtes Zertifikat.

[2] Kurt mit seinen Eltern Edith und Hugo anlässlich des 25. Jahrestags des Cafés

Wenn man Kurt Glauben schenken durfte, dann hatte unsere Familie nicht nur glorreiche Tage erlebt, sondern besaß auch illustre verwandtschaftliche Beziehungen. Oskar Schindler, der über eintausend jüdische Zwangsarbeiter vor dem Holocaust gerettet hatte und von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem zum »Gerechten unter den Völkern« ernannt worden war? Oh ja, erzählte uns Kurt, als wir Kinder waren, unsere Familie stamme tatsächlich aus demselben Teil von Oberschlesien wie Oskar Schindler. Der Schriftsteller Franz Kafka? Auch er sei ein Verwandter, ebenso wie Alma Schindler, die Frau von Gustav Mahler, Walter Gropius und Franz Werfel. Kurt zufolge gehörte sogar die Wiener Schönheit Adele Bloch-Bauer, die in Gustav Klimts gleichnamigem Gemälde verewigt ist, irgendwie zur Familie.

Aber es gab auch andere Erzählungen, beunruhigendere und uneindeutigere, die den erweiterten Kreis meiner Familie in das Umfeld einiger der dunkelsten Figuren in der europäischen Geschichte rückten. Wie wir genau mit ihnen verwandt waren, war schwer herauszubekommen. Kurt ging mit Fakten sparsam um. Er schmückte seine Anekdoten mit Details und Behauptungen, die sie glaubwürdig erscheinen ließen, doch letztlich blieb alles ein großes Geheimnis. Unsere Kindheit war umschwirrt von einer Menge Geschichten.

Aber selbst wenn mein Vater jetzt noch in der Lage gewesen wäre, uns alles zu erklären – er war nicht mehr da. Ich betrachtete die Schwarz-Weiß-Fotos in den aus dem Cottage geretteten Alben. Plötzlich verspürte ich das Bedürfnis, mehr über all diese Menschen zu erfahren. Doch Kurt konnte ich nicht mehr nach ihnen fragen.

Wenn ich diesen Mann, der einen zum Wahnsinn treiben konnte, wirklich verstehen wollte; wenn ich die Tatsachen von den Legenden scheiden wollte, die zuverlässigen von den unzuverlässigen Erinnerungen, würde ich in seine Vergangenheit eintauchen und eine komplizierte, verzweigte Familiengeschichte entwirren müssen. Ich würde mehr Kenntnisse über Österreich sammeln müssen und darüber, was es bedeutete, in einem unruhigen Land zu leben, das nach dem Ersten Weltkrieg von imperialer Großartigkeit an den Rand des Zusammenbruchs geriet und schließlich in der NS-Diktatur unterging. Mein Ziel würde es sein, herauszufinden, was wirklich mit dem »Schindler-Imperium« passiert ist.

Dazu würde ich mich auch einem kulturellen und religiösen Erbe stellen müssen, das das Leben meines Vaters ebenso wie das seines Vaters und Großvaters unausweichlich geprägt hat, das Kurt jedoch stets zu verbergen suchte. »Sagt niemals irgendjemandem, dass ihr Jüdinnen seid«, warnte er uns Kinder.

Meine Suche begann. Allerdings nicht in Österreich, sondern in Böhmen.

Stammbaum

Erster Teil

1

Sofie und Samuel

Innsbruck, Österreich, Sommer 2019

Ich betrachte ein Foto, das irgendwann in den 1930er-Jahren aufgenommen wurde. Im Vordergrund sitzt eine Frau in ihren späten Siebzigern oder frühen Achtzigern auf einer Bank und liest. Ihr Haar ist straff zurückgekämmt, sie trägt ein langes dunkles Kleid und robuste Schuhe. Über der Lehne der Bank hängt eine Decke für den Fall, dass ihr kalt werden sollte. Auch ihr Hut und ihr Mantel liegen neben ihr.

Hinter der Bank, am Rand der grünen Lichtung, sind Bäume zu erkennen. Das Sonnenlicht wirft Streifen auf ihre geraden, festen Stämme. Ich vermute, dass es Sommer ist, denn rechts auf dem Bild sieht man eine Familie auf einer Picknickdecke, und der Junge in ihrer Mitte trägt eine kurze Hose.

Das Foto wirkt nicht inszeniert. Fast scheint es, als wüsste die alte Frau nicht, dass sie fotografiert wird. Ihr Gesicht ist nur undeutlich zu erkennen, sie vertieft sich in das dicke Buch, das sie in ihren Händen hält. Nur zu gern wüsste ich, was sie da gerade liest, doch dieses Geheimnis lässt sich nicht mehr lüften. Ich weiß jedoch, wer die Frau auf der Bank ist: meine Urgroßmutter Sofie.

Ich kenne das Foto seit meiner Kindheit. Mein Vater hatte eine gerahmte Kopie immer in seiner Nähe, und gelegentlich erwähnte er Sofie auch, stets mit einem Unterton von Traurigkeit in seiner Stimme. Ich habe nie nach dem Grund gefragt, und er hat nie darüber gesprochen.

***

Nach dem Tod meines Vaters las ich ein Jahr lang Bücher, schrieb und recherchierte. Zum Arbeiten kam ich meistens nur an den Wochenenden. Mich in die Vergangenheit zuversenken war meine Form der Trauerarbeit. Dennoch konnte ich mich nicht dazu durchringen, die Truhe zu öffnen, in der ich die aus dem Cottage geretteten Papiere verstaut hatte.

[3] Meine Urgroßmutter Sofie Schindler in Igls, Juni 1938

Als mir der Umfang meines Vorhabens bewusst wurde, ließ ich mich für drei Monate von meinem Job freistellen. Ich wollte reisen, Archive besuchen und Zeit an den Orten verbringen, die ich in den Fotoalben gesehen hatte. 2016, kurz vor dem EU-Referendum, hatte ich in Großbritannien einen österreichischen Pass beantragt – nun, zwei Jahre nach Kurts Tod, war er mir zum ersten Mal von Nutzen. Ich griff mir den obersten, zentimeterdicken Dokumentenstapel aus der Truhe und machte mich auf den Weg nach Innsbruck, wo ich im Frühsommer 2019 ankam.

Vom Flugzeug aus konnte ich das grüne Band des Inn und die pastellfarbenen Gebäude sehen, die das Wasser wie Perlen säumten, im Hintergrund ragten die Berge auf. Ohne Zweifel war es schön hier, egal wie ich über die Zeit, in der ich selbst in Tirol gelebt hatte, denken mochte. Als wir uns im Sinkflug dem Tal näherten, rekapitulierte ich meine Kindheitserinnerungen und auch das, was mir mein Vater erzählt hatte, dann legte ich eine Liste mit all den Punkten an, über die ich Nachforschungen anstellen wollte. Ganz oben stand der Wunsch, mehr über das Leben meiner Urgroßeltern Sofie und Samuel Schindler zu erfahren.

Am nächsten Tag nahm ich mir eine schmale, beigefarbene Mappe aus Pappe vor, die ich den aus Kurts Cottage geretteten Dokumenten entnommen hatte. Die in der Mappe enthaltenen Papiere waren brüchig und ramponiert, manche hatten Flecken oder wiesen Risse auf, zudem waren sie unvollständig: Sie waren eben schon durch viele Hände gegangen. Aufgrund der Datierungen aus der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts handelte es sich bei ihnen vermutlich um die ältesten Originale, die ich geerbt hatte. Abgefasst waren sie in einer schönen, aber unleserlichen Handschrift. Worum es sich bei den Blättern genau handelte, erschloss sich mir nicht, aber zumindest gelang es mir, Sofies und Samuels Namen zu entziffern. Ich war auf der richtigen Spur.

Diese Dokumente frustrierten mich. Seit meinen ersten stolpernden Versuchen, Deutsch zu sprechen, als Jugendliche nach meinem unfreiwilligen Umzug nach Österreich, war viel Zeit vergangen. Mittlerweile beherrschte ich die Sprache fließend, doch die Worte vor mir hatten keinerlei Ähnlichkeit mit denen, die ich kannte. Viele Buchstaben waren ganz anders geformt. Das »S« sah aus wie ein »P«, das »H« glich wiederum einem »S«, und ein horizontaler Strich auf einem Konsonanten bedeutete dessen Verdoppelung. Von zwanzig Wörtern vermochte ich kaum eines zu entziffern. Ich wandte mich an Michael Guggenberger, einen meiner Historikerfreunde aus Innsbruck. Er half mir, die Handschrift zu entziffern – es war die deutsche Kurrentschrift, die vor mehr als hundert Jahren an deutschen und österreichischen Schulen unterrichtet worden ist.

Als ob er ein Grundschulkind durch eine Leseübung begleiten würde, beugte sich Michael eines Sonntagnachmittags geduldig mit mir über die mitgebrachten Papiere voller Eselsohren. Es ging nur langsam voran, doch im Lauf mehrerer Wochen begann ich, die Wörter allmählich zu verstehen. Mit der Zeit wuchsen mir die schwarzen Schnörkel und Striche sogar ein wenig ans Herz.

Zusammen mit der Lektüre nahmen auch meine Urgroßeltern mehr und mehr Gestalt an. Die Geburt von Sofie Schindler (geborene Dubsky) am 27. Februar 1857 war in einem ziemlich zerfledderten Dokument von 1890 vermerkt, ausgestellt hatte es die römisch-katholische Diözese Budweis. Bei dem Dokument handelte es sich um den Auszug aus einer Matrikel, also aus einem Personenstandsregister. Dieses hier war eines für die »Israeliten von Gratzen«. Gratzen war der deutsche Name einer Stadt an der böhmisch-österreichischen Grenze, heute heißt sie Nové Hrady. Vermutlich bezog sich das Dokument auf die Synagoge, in der Sofie Schindlers Geburt registriert worden ist.

Das seltsam behelfsmäßig wirkende Dokument hieß, ziemlich unangebracht für ein jüdisches Kind, »Taufschein«. Um es nachträglich anzupassen, hatte man das Wort »Tauf« an sechs Stellen durchgestrichen und durch »Geburt« ersetzt. Das war nicht das einzige Kuriosum. »Taufpathen« war ebenfalls durchgestrichen und durch »Beschneidungszeugen« ersetzt worden, bizarr angesichts Sofies Geschlechts. War es der Fehler eines schlecht informierten Beamten, den man mit dem Umschreiben des Dokuments beauftragt hatte? Als Mohel, also als Beschneider, wurde der Buchhändler »Isak Dubsky« angegeben.

Ich schickte eine Kopie des Dokuments an einen Archivar in der Tschechischen Republik. Von ihm erfuhr ich, dass derartige Papiere trotz ihrer Kuriosität nicht unüblich gewesen sind. Vermutlich hatte Sofie das Dokument für ihre Eheschließung oder irgendeinen anderen amtlichen Zweck benötigt. Wichtig war, dass man ihren Geburtsort festgehalten hatte: Niederthal, eine Gemeinde im Bezirk Kaplitz (Kaplice) direkt an der böhmisch-österreichischen Grenze. Als ich mir die Umgebung auf der Landkarte ansah, wurde mir klar, dass es sich bei meiner Urgroßmutter um eine Böhmin aus der sanft hügeligen Gegend südlich von Prag gehandelt hatte.

Das einstige Königreich Böhmen liegt heute im Westen der Tschechischen Republik. Zu der Zeit von Sofies Geburt wurde es vom österreichischen Kaiser regiert, seine Einwohner bildeten nur einen kleinen Teil innerhalb der 36 Millionen Menschen umfassenden Gesamtbevölkerung des Habsburgerreichs (nach der Volkszählung von 1851). Das Kernland der Monarchie war Österreich, und die kaiserliche Zuständigkeit erstreckte sich, zumindest theoretisch, über Ungarn, Teile des heutigen Polens, die Ukraine und den Balkan sowie über den Großteil Norditaliens und die Dalmatinische Küste bis hinunter nach Griechenland.

Besonders die beiden mittleren Spalten von Sophies »Taufschein« faszinierten mich. Sie führten noch zwei Generationen weiter zurück. Als Sofies Vater war Elias Dubsky angegeben, der Sohn von Salomon und Eva Dubsky. Elias Dubsky, also mein Ururgroßvater, bewirtschaftete ein »Brandweinhaus« in Niederthal Nummer 29. Er setzte damit eine Familientradition fort, denn auch sein Vater Salomon Dubsky war Branntweiner und betrieb in der Nähe von Chlumetz eine Schenke. Ich entstamme also einer langen Ahnenreihe von Schnapsbrennern und Gastwirten, die in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts überall in Südböhmen Brennereien und Schenken eröffnet haben.

Das jüdische Leben in der Habsburgermonarchie war hart und straff reglementiert. Juden benötigten eine offizielle Bewilligung, bevor sie sich in einer Stadt niederlassen konnten, so sollte ihre Zahl kontrolliert werden. Auch welchen Geschäften sie nachgehen durften, war festgelegt. Juden waren von allen Zünften ausgeschlossen. Von den Söhnen durfte nur der älteste heiraten, und auch das erst ab einem bestimmten Alter.

Bei meinen Recherchen entdeckte ich, dass es bei den Juden Mittel- und Osteuropas eine besondere Affinität zum Gewerbe der Schnapsbrennerei und der Gastwirtschaft gegeben haben muss. Vor den 1860er-Jahren gehörte das Betreiben einer Schenke zu den wenigen Gewerbetätigkeiten, die Juden überhaupt erlaubt waren, und der Handel mit Alkohol wurde in Böhmen von Juden dominiert, die ihr Gewerbe jeweils innerhalb der Familie weitergaben. Rezepte blieben dabei streng gehütete Geheimnisse, ob nun für verschiedene Wodkas (aus stärkehaltigen Pflanzen wie Roggen und Kartoffeln), für Branntwein (aus Trauben und anderen Früchten) oder für den klaren Schnaps aus Früchten und Kräutern.

Der Betrieb einer Schenke rückte Juden ins Zentrum kleinerer Gemeinden. Gasthäuser und Tavernen waren Orte, an denen sich die Menschen trafen, um Neuigkeiten auszutauschen. Dort lockerten sich die Zungen, dort brachen Streitigkeiten aus und entstanden Freundschaften, dort wurden Verträge geschlossen und manchmal sogar Soldaten rekrutiert. Indem sie die Produktion, die Anlieferung und den Vertrieb von Alkohol kontrollierten, kam diesen jüdischen Betrieben eine wichtige, wenngleich nicht unumstrittene Rolle in der Gesellschaft zu, wie an einem traditionellen jiddischen Volkslied abzulesen ist:

Shikker iz der Goy (Der Goi ist betrunken)

Shikker iz er (Ein Trunkenbold ist er)

Trinken miz er (Trinken muss er)

Vayl er iz a Goy (Weil er ein Goi ist)

Nikhter iz der Yid (Der Jude ist nüchtern)

Nikhter iz er (Nüchtern ist er)

Davenen miz er (Er muss beten)

Vayl er iz a Yid (Weil er ein Jude ist)[1]

Hier finden wir das Klischee des frommen Juden und des betrunkenen Goi, der sich nicht zurückhalten kann, wenn vor ihm eine volle Flasche steht. In manchen Fassungen wird davenen (beten) durch lernen ersetzt, aber es läuft auf dasselbe hinaus: auf der einen Seite enthaltsamer Ernst, auf der anderen hilflose Enthemmtheit. Verachtete der jüdische Wirt seinen christlichen Kunden, wenn er ihm ein weiteres Glas einschenkte? Grollte der christliche Kunde dem Juden für seine starke Macht über ihn?

Die Informationen, die ich Sofies »Taufschein« entnahm, erklärten so manches. Ich erinnerte mich wieder, dass Kurt mich als Kind zu Lebensmittelmessen in Österreich und England mitgenommen hatte. Wir gingen zwischen den Ständen umher, und er begutachtete die Waren und tauschte sich mit den Inhabern der Stände darüber aus, wie er ihnen helfen könnte, neue Märkte zu erschließen. Um ins Gespräch zu kommen und seine Glaubwürdigkeit zu beweisen, erwähnte er gerne unsere Familiengeschichte. Damals hatte ich keine Ahnung, dass ich über meine Urgroßmutter einer Dynastie von Branntweinern angehörte, deren Geschichte bis ins achtzehnte Jahrhundert zurückreichte.

Sofie war eines von sechs Kindern, allesamt trugen sie nicht ohne Grund handfeste germanische Namen: Leopold, Hermine, Mathilde, Berta, Heinrich und eben Sofie. Solche Namen waren durchaus typisch für die jüdische Handelsschicht in einer Kleinstadt, die sich Österreich und Wien näher fühlte als Böhmen und Prag. In ihrem Streben nach wirtschaftlichem Erfolg und nach Assimilation wollten die meisten dieser Juden Teil der deutschsprachigen Kultur sein. Daher sprachen sie auch kein Jiddisch mehr, in ihren Augen die Sprache des Ostens und der Armut. Doch diese Art von Kaisertreue war in Böhmen, wo tschechische Nationalisten ihre Sprache durchsetzen wollten und alles dafür taten, die Autorität Wiens und des Kaisers zu untergraben, alles andere als unproblematisch.

Sofies älteste Geschwister, Leopold und Hermine, kamen 1847 und 1849 zur Welt. Dazwischen lagen die durch Missernten und Freiheitshunger ausgelösten europäischen Revolutionen von 1848. Doch eine dauerhafte Verfassungsreform ließ auf sich warten. Als der achtzehnjährige Kaiser Franz Joseph 1848 den Habsburgerthron bestieg, war er wild entschlossen, sein Reich notfalls auch mit Gewalt zu führen. Doch bereits in den 1860er-Jahren hatten sich Franz Josephs Ansichten deutlich gemildert. Unter anderem begriff er nun den Nutzen, den gebildete Juden für sein Reich darstellten. Juden hatten unter anderem ihren Beitrag beim Bau von Eisenbahnlinien, bei der Finanzierung von Kriegen, bei der Entwicklung der Textilindustrie, bei der Industrialisierung der Landwirtschaft sowie bei der Stärkung des Brauerei- und Brennereiwesens geleistet.

Die Dinge entschieden sich 1867. Nach Unruhen in Ungarn wurde die österreichische Monarchie formell zur »Doppelmonarchie« Österreich-Ungarn und erhielt eine neue Verfassung. Zusammen mit anderen Reformen gewährte sie den Juden im Reich endlich die volle und gleichberechtigte Staatsbürgerschaft. Das führte in der Habsburgermonarchie zu Wanderungsbewegungen. Meine jüdische Familie war eine von Tausenden, die ihre neue Freiheit nutzten und aus den Grenzen Südböhmens nach Österreich umsiedelten.

Viele Juden zog es nach Wien. Doch meine Familie hatte andere Ziele: die Provinzstädte Linz in Oberösterreich und Innsbruck in Tirol.

Innsbruck, Sommer 2019

Innsbruck ist klein, die meisten Orte kann man zu Fuß erreichen. Schon bald finde ich den winzigen jüdischen Friedhof, er befindet sich gleich neben dem katholischen. Ich kann mich nicht daran erinnern, als Kind jemals hier gewesen zu sein. Ich bin neugierig, was mich erwartet.

Es ist ein schöner und sorgfältig gepflegter, keilförmiger Friedhof, geschützt vor dem Dröhnen des Verkehrs auf der Ringstraße jenseits der Mauer, über der sich die Berge erheben. Gleich rechts beim Eingang finde ich unser Familiengrab. In seiner Imposanz will es der Welt unmissverständlich mitteilen, dass die Schindlers einst nach Innsbruck gekommen sind, um zu bleiben. Allerdings weist der Marmor Flecken auf, er weckt genauso mein Mitleid wie die verblichene goldene Inschrift.

Plötzlich komme ich mir albern vor. Mir wird klar, dass es an mir und meiner Schwester gewesen wäre, uns um das Grab zu kümmern. Doch das haben wir nicht getan. Ich lese die Namen. Hier liegt mein Urgroßvater Samuel Schindler, er war der Erste aus der Familie, der in Innsbruck starb. Unter seinem Namen stehen andere. Seltsamerweise fehlt der seiner Frau Sofie.

***

Aus den Aufzeichnungen der Innsbrucker Jüdischen Gemeinde erfahre ich, dass Samuel Schindler in Sorau in Preußisch-Schlesien zur Welt gekommen ist. Ursprünglich hatte ich angenommen, dass auch er von Branntweinern abstammte, aber meine Schwester erinnerte mich an einen Satz meines Vaters, wonach Samuel der Sohn eines Kohlenhändlers gewesen sei.

Irgendwie überrascht es mich nicht, dass mein Urgroßvater ein Preuße war. Schon auf dem frühesten Foto, das ich von ihm besitze, wirkt er aufrecht und entschlossen. Sein Haar ist exakt geschnitten, sein fescher Schnurrbart perfekt gewachst.

Die lang gestreckte Region, die einmal Preußisch-Schlesien war, reicht zu beiden Seiten der Oder vom Nordwesten bis in den Südosten und gehört nun, bis auf kleine Teile in Ostdeutschland und in der Tschechischen Republik, fast vollständig zu Polen. Während ihrer gesamten Geschichte war diese Region Grenzgebiet, um das jahrhundertelang immer wieder erbittert gerungen wurde. Nach dem diplomatischen Gipfeltreffen des Wiener Kongresses 1814/15 wurde Schlesien einem zunehmend mächtigeren Preußen zugeschlagen, das sich anschickte, die traditionelle Vorherrschaft der Habsburger im deutschsprachigen Raum herauszufordern. Im neunzehnten Jahrhundert wurden der Kohlebergbau und die Eisenindustrie für die Industrialisierung Europas unentbehrlich. Vermutlich bezog Samuels Vater, der Kohlenhändler, seine Lieferungen genau aus diesem Revier.

[4] Samuel Schindler

Samuel Schindler kam 1842 im Grenzgebiet zur Welt. Der beigen Dokumentenmappe, die ich nach Innsbruck mitgenommen habe, entnehme ich, dass Samuel im Juli 1858, da war er gerade sechzehn, »Handlungseleve« eines gewissen Philipp Deutsch in Neustadt wurde. Es gibt viele Neustadts, aber ich bin mir fast sicher, dass es sich beim gesuchten um jenes Neustadt handelt, das heute zu Polen gehört, Prudnik heißt und sehr nahe an der polnisch-tschechischen Grenze liegt.

Vier Jahre später war Samuel bereit, weiterzuziehen. Am 1. Januar 1862 reiste er nach Münsterberg, dem heutigen polnischen Ziębice. Dort arbeitete er für einen Mann namens Simon Werner in dessen Textil- und Modebetrieb. Samuel blieb fast zwei Jahre, bis er im Dezember 1863 seinen Militärdienst ableisten musste. Das Königreich Preußen wollte Militärmacht werden, entsprechend wurde 1862 ein verpflichtender Militärdienst eingeführt. In der Folge entstanden große stehende Heere sowie Reservearmeen, die bald zum Einsatz kommen sollten.

1866 brach Krieg aus zwischen Preußen und dem Habsburgerreich, andere europäische Nationen und deutschsprachige Staaten beteiligten sich, jeweils auf verschiedenen Seiten. Schlesien drohte der Einmarsch der Habsburger. Insgesamt dauerte der Krieg nur sieben Wochen und wurde vorwiegend in Böhmen ausgetragen, wo die Habsburger schließlich in der Schlacht bei Königgrätz, einer der bislang blutigsten militärischen Auseinandersetzungen auf europäischem Boden, eine vernichtende Niederlage erlitten.

Ich weiß nicht, ob Samuel an dieser Schlacht teilgenommen hat, aber ich weiß, dass er sich im Jahr darauf einem drohenden weiteren Militärdienst entzogen hat. Einer Bescheinigung aus Berlin vom 22. April 1867 entnehme ich, dass die Preußischen Militärbehörden Samuel vom aktiven Dienst befreit und ihn aufgrund seiner »schwachen Brust« in die Reservearmee versetzt haben.

Samuel kehrte zu Simon Werner, seinem früheren Chef, zurück und arbeitete in dessen Modefirma samt angeschlossener Bank bis 1870, da war er bereits zum »Buchhalter und Prokuristen« aufgestiegen. Mit einem glänzenden Zeugnis, das seine Loyalität hervorhob und ihm bescheinigte, den Betrieb »zu Herrn Werners vollster Zufriedenheit« geleitet zu haben, schied er aus der Firma aus. Er wollte sich selbstständig machen. Herr Werner betonte, Samuel habe die Firma aus freien Stücken verlassen, um »sein Glück in fernen Landen zu suchen«.

Samuel wollte Schlesien verlassen, denn die politische Situation änderte sich. Preußen festigte seine Herrschaft. Ein überraschender Sieg über Frankreich im Deutsch-Französischen Krieg kündigte 1871 die Entstehung eines neuen Deutschen Reichs an, nachdem es Bismarck, dem preußischen Ministerpräsidenten, gelungen war, die vielen deutschen Herzog- und Fürstentümer sowie die freien Städte unter preußischer Kontrolle zu vereinen. Preußens König Wilhelm I. aus dem Hause Hohenzollern wurde der erste Kaiser dieses neuen Deutschlands.

Der preußische Expansionsdrang verschlechterte die Lage der Juden im Deutschen Reich. Verglichen mit der damals herrschenden Grundstimmung, verhielt sich Bismarck vor 1871 den Juden gegenüber eher liberal – er ließ sich sogar seine Kriege von einem prominenten jüdischen Bankier finanzieren. Doch nach der Reichsgründung unternahm er nichts mehr gegen den grassierenden Antisemitismus. Diese Atmosphäre zunehmender Unsicherheit dürfte Samuel in der Entscheidung bestärkt haben, sich am Ende seiner Lehrjahre über die Grenze abzusetzen. Kaiser Franz Joseph hatte 1867 die Religionsfreiheit in der Verfassung verankert und die Juden damit gleichgestellt. Für Samuel lag es nahe, im Habsburgerreich sein Glück zu versuchen.

Er scheint sich nicht lange nach seiner Ankunft bereits auf Brautschau begeben zu haben. Und er hatte Erfolg. Es kam zur Ehe zwischen dem jungen Samuel aus Schlesien, der nunmehr ein ausgebildeter Geschäftsmann war, und Sofie, der schönen, blonden Tochter aus einer böhmischen Schnapsbrenner-Dynastie. Nach Auskunft meines Vaters fand die Hochzeit in einem Prager Hotel statt. Die Anfangszeit von Samuels und Sofies Ehe dürfte recht unruhig verlaufen sein. Ihre ersten beiden Kinder Martha und Otto wurden 1878 und 1880 geboren, und zwar in zwei verschiedenen böhmischen Städten. Verdingte sich Samuel für seinen Vater als Kohlenhändler? Wie kam Sofie mit einem solch unsteten Lebenswandel zurecht?

Sicher ist nur: Samuel war ehrgeizig. Er verfolgte einen Plan. Er hatte die Tochter eines Branntweiners geheiratet, also wollte er nun auch selbst einer werden. Und wer konnte ihm das Handwerk besser beibringen als Leopold, Sofies ältester Bruder, der sich zu dieser Zeit als Schnapsbrenner in Innsbruck schon einen Namen gemacht hatte. Samuel und Sofie zogen mit ihren beiden kleinen Kindern ebenfalls in die Stadt, sie waren damit auch in der Nähe von Sofies Eltern und einiger von Sofies Geschwistern, die alle Leopold bereits nach Innsbruck gefolgt waren. Samuel lernte die Kunst der Schnapsbrennerei vom fünf Jahre älteren Leopold, der 1883, nach dem Tod von Elias Dubsky, zum Oberhaupt der Dubsky-Familie wurde.

In vielerlei Hinsicht stellte Innsbruck, diese kleine Provinzstadt im Westen Tirols, keine naheliegende Wahl für junge jüdische Familien dar. Die Stadt verfügte nicht einmal über eine Synagoge. Vielleicht gefiel den Dubskys und den Schindlers aber gerade diese überschaubare Größe, stammten sie selbst doch aus Kleinstädten; vielleicht ließen sie sich auch durch die Schönheit dieses zwischen hohen Bergen eingeklemmten Alpenstädtchens verführen. Vielleicht – und das dürfte der wichtigste Grund gewesen sein – sahen sie dort aber auch einfach nur die besten Chancen für die Schnapsbrennerei der Familie.

Denn Samuel, so erzählte es mein Vater, hatte eine Marktlücke entdeckt. Das Habsburgerreich beschäftigte Tausende italienischer Arbeiter beim Bau von Eisenbahnen und Straßen, Männer, die gerne Grappa tranken, den hochprozentigen Schnaps, der relativ billig aus der nach der Weinherstellung übrig gebliebenen Haut und den Kernen von Trauben sowie Rebstockstängeln hergestellt wird.

Eine kleine Ausstellung im Bahnhof von Innsbruck zeigt, wie das k. u. k. Eisenbahnnetz ab 1837 von Wien aus in alle Richtungen ausgebaut worden ist. Mit gravierenden Folgen für Tirol. Besonders in den Alpen gestaltete sich die Arbeit schwierig und war zudem gefährlich. Ohne mechanische Bagger schufteten die Arbeiter zwölf Stunden pro Tag und bahnten sich mit Spitzhacken, Schaufeln und Dynamit einen Weg durch die Berge. Sie lebten in Baracken, die Nahrung, die ihnen zugewiesen wurde, war karg. Viele Männer starben. Ihre Gräber sind in Dörfern und Städten entlang der gesamten Eisenbahnstrecke zu sehen.

Als der Innsbrucker Hauptbahnhof 1858 schließlich eröffnet wurde, galt er als einer der schönsten in ganz Österreich-Ungarn. Dank der Eisenbahn war die zuvor weitgehend isolierte Kleinstadt plötzlich mit anderen Teilen der Monarchie verbunden und wurde dadurch zu einem wichtigen Knotenpunkt sowohl auf der Nord-Süd- als auch auf der West-Ost-Route.

Über eine Annonce trat Samuel erstmals im Innsbrucker Geschäftsleben in Erscheinung. 1881 wurde in der örtlichen Zeitung die Eröffnung einer Essig- und Likörfabrik in der Bahnstraße 2 verkündet. Die Straße existiert nicht mehr, der Stadthistoriker Niko Hofinger verortet sie in der Nähe des Westbahnhofs, der auch heute noch Innsbruck als Güterbahnhof dient. Eine gute Adresse. Von dort aus konnte Samuel leicht Lieferungen empfangen und seinen Grappa zu den italienischen Arbeitern entlang der Bahnstrecke transportieren.

Die Geschäfte liefen, und Samuel konnte sein Angebot erweitern. Fortan stellte er nicht nur Grappa her, sondern auch Schnaps, Fruchtsäfte und Marmeladen. Die neue Konkurrenz scheint seinen Schwager Leopold nicht gestört zu haben, zweifellos bot der Markt genug Möglichkeiten sowohl für die Firma Schindler als auch für die Firma Dubsky. Bald schon eröffneten beide nicht weit voneinander Einzelhandelsgeschäfte in der Altstadt, in denen auch die Produkte der jeweils anderen Firma zum Verkauf angeboten wurden.

1887 bezog die Familie Schindler einen imposanten Neubau in der Andreas-Hofer-Straße, nur einen Steinwurf vom Westbahnhof entfernt, dem weiterhin zentrale Bedeutung für die Beförderung von Samuels Waren zukam. Bestimmt, denke ich mir, waren Samuel und Sofie froh, in eine geräumigere Wohnung umziehen zu können. Am 30. Januar 1888 brachte Sofie ihr viertes Kind zur Welt, einen Jungen namens Hugo. Meinen Großvater.

Auch der Umzug wurde in der Zeitung bekannt gegeben, am 2. Mai 1888 konnte Samuel »seinen geschätzten Geschäftsfreunden« voller Stolz mitteilen, die Firma in »sein Haus« in der Andreas-Hofer-Straße 1 (später 13) verlegt zu haben. Niko Hofinger beschaffte mir ein faszinierendes Foto aus dem Jahr 1905. Es zeigt Arbeiter in weißen Hemden und Westen, die neben der aufgerissenen Straße für den Fotografen posieren. Die Spirituosenfabrik S. Schindler ist bereits fester Bestandteil des Straßenbilds.

[5] Die Andreas-Hofer-Straße im Jahr 1905

Westminster Synagogue, London, England, 2019

Ich plane eine Reise in die Tschechische Republik. Ich möchte mehr über Sofies böhmische Wurzeln erfahren. Zuvor jedoch entdecke ich ein kleines Museum in der Westminster Synagogue. Dort kann ich böhmische Thorarollen besichtigen.

Von Sofies »Taufschein« weiß ich, dass ihre Mutter Polexina Fürth hieß und aus Horaždowitz (oder Horažd’ovice in der aktuellen tschechischen Schreibweise) stammte. Sofies ältere Schwester Berta ließ sich in der Heimatstadt ihrer Mutter nieder und heiratete ebenfalls einen einheimischen Branntweiner namens Eduard Münz. Der leitete zusammen mit seinem Bruder die berühmteste Brennerei von Horažd’ovice, sie stellte den in der Gegend hochgeschätzten Münzkova-Whisky her. Berta blieb als einziges der Kinder in Böhmen.

In London stehe ich staunend vor einer Thorarolle aus dem Jahr 1842, sie stammt aus Horažd’ovice. Wahrscheinlich ist es dieselbe Rolle, von der mein Urururgroßvater Veit Fürth Gebrauch machte, wenn er die dortige Synagoge besuchte. Jeffrey Ohrenstein, der Vorsitzende des Memorial Scrolls Trust, erklärt mir, wie die Rolle aus der kleinen böhmischen Stadt in das imposante Gebäude in Knightsbridge gelangt ist.

Ab dem September 1941, zweieinhalb Jahre nach der Besetzung der Tschechoslowakei durch die Nationalsozialisten, war es Juden verboten, Gottesdienste abzuhalten. Am 24. Mai 1942 ordnete der Leiter der Jüdischen Gemeinde von Prag, Dr. August Stein, auf Anweisung der NS-Behörden den Jüdischen Gemeinden von Böhmen und Mähren an, alle historisch wertvollen Gegenstände nach Prag zu entsenden. Dort war das Jüdische Museum erstaunlicherweise noch geöffnet. Jeffrey vermutet eine bibliophile Ader beim damaligen Reichsprotektor von Prag. Vielleicht hat dieser ja die Gelehrsamkeit der Juden bewundert, wenn er ihrem Leben schon keinerlei Wert beimaß. Die Gemeinden jedenfalls leisteten der Anordnung Folge.

Warum es zu diesem Befehl kam, ist unklar. Möglicherweise (doch dafür gibt es keine konkreten Belege) planten die Nationalsozialisten ein riesiges »Museum einer ausgestorbenen Rasse«. Bedenkt man die Akribie, mit der das Regime seine Verbrechen dokumentierte, erscheint der Gedanke gar nicht so abwegig. Die Jüdischen Gemeinden von Böhmen und Mähren verpackten ihre Judaica in Kisten und schickten sie nach Prag. Viele der Gegenstände passierten auf ihrer Reise auch Horažd’ovice.

Im Museum von Westminster betrachte ich ein grobkörniges Schwarz-Weiß-Foto. Es zeigt Männer inmitten von geöffneten Holzkisten, sie packen Gegenstände aus. Ein Mann trägt einen Davidstern an seiner Jacke. Die Kisten enthielten Thorarollen, Bücher, Baldachine für Hochzeiten, Kerzenleuchter und sogar Kämme und Beschneidungsmesser. Die Reaktion der Gemeinden war in der Tat außerordentlich: Mehr als 200 000 Artefakte, darunter 1800 Thorarollen, kamen in Prag an und mussten in vierzig Lagerhäusern untergebracht werden. Man stellte jüdische Experten ein, um den Schatz zu katalogisieren. Nachdem sie ihre Arbeit beendet hatten, wurden die meisten von ihnen in ein Konzentrationslager deportiert.

Ich stehe vor einer schwach beleuchteten, exakt temperierten Glasvitrine und sehe Dutzende Rollen auf Stellagen. Bei flüchtigem Hinsehen gleichen sie Stoffballen in den Regalen eines Textilgeschäfts. Erst auf den zweiten Blick erkenne ich die Textur des Pergaments, sehe ich, wie sich die Schriftrollen um ihre beiden Holzstäbe wickeln. Zu jeder Sefer Torah oder Gesetzesrolle gehören solche Holzstäbe, die auf Hebräisch Etz Chaim oder »Lebensbaum« heißen. Sie ähneln überdimensionalen Nudelhölzern und ermöglichen es, das Pergament von Woche zu Woche weiterzurollen, von einem Holz auf das andere, während die jeweilige Passage im Gottesdienst verlesen wird.

Manche dieser Holzstäbe besitzen wunderschön geschnitzte Enden; bei den meisten, vor allem bei denen aus ärmeren, ländlichen Gemeinden, handelt es sich jedoch um schlichte Holzstäbe. An manchen Enden hängen kleine braune Etiketten aus Pappe, mit ihnen erinnern die Rollen an Gegenstände aus einem Fundbüro. Ihr Anblick rührt mich, und unerwartet schießen mir Tränen in die Augen. Jeffrey überrascht das nicht. Das sei die übliche Reaktion auf diese Thorarollen, sagt er.

Ende der Leseprobe