Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edel Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

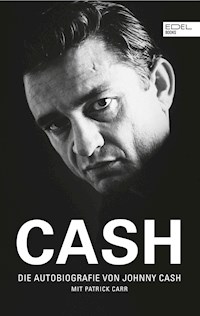

Countrymusiklegende, Mann der Religion, tablettensüchtiger Raufbold, Bewahrer amerikanischer Traditionen und schließlich Kultfigur für die junge Generation. Er war der »Man in Black« und eine Persönlichkeit voller Widersprüche. In dieser Autobiografie, die auch die Grundlage für den Erfolgsfilm »Walk the Line« bildet, berichtet Johnny Cash über Höllenzeiten und Höhenflüge, über seine Kämpfe und hart errungenen Triumphe und über die Menschen, die ihn geprägt haben. Cash schrieb das Buch sechs Jahre vor seinem Tod.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 516

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

CASH – Die Autobiografie von Johnny Cash

To John Carter Cash

The Gift. You have it. Never forget.

Inhalt

Vorwort

Cinnamon Hill

Von Schottland nach Jamaika

Auf den Baumwollfeldern

Jack

Der Überfall

Unterwegs

Die Gabe

The Man In Black

Memphis

Sun Records

Roy Orbison

Die Sun-Musiker

Alte Freunde und Engel

Meine Gitarristen

Faron Young

Port Richey

Die Carter Family

Ein Dämon namens Täuschung

Abgebrannt

June tritt in mein Leben

Unendlich weit von Gott entfernt

Die Nickajack-Höhle

Wilde Tiere und Gespenster

Bon Aqua

Die Farm

Musikalische Höhen und Tiefen

Religion und Fernsehen

Grosse Männer

Die Siebziger und der Vietnamkrieg

Die Quelle des Glaubens

Glaube, Liebe und Zweifel

Ein Tag in Tennessee

Meine Produzenten

Mehr als nur ein Licht

Wieder Unterwegs

So viele Menschen, die ich liebe

Abendstimmung

Nachwort

DANKSAGUNG

Für ihre Unterstützung und ihre Anregungen danke ich:

Jack Shaw, June Carter, Lou Robin, Mark Chimsky, Patrick Carr, Tom Grady, W. S. Holland, Karen Adams, Kelly Hancock, Lisa Trice, Joanne Cash Yates, Louise Garrett, Tommy Cash, Reba Hancock, Jack Cash, Roy Cash sowie George T. und Winifred Kelley.

Außerdem Billy Graham, der erst den Vorschlag zu diesem Buch machte und mich dann immer wieder darin bestärkte, es zu schreiben.

Mein spezieller Dank gilt Reba Hancock: du hast alles für mich gegeben, Tag und Nacht, vierzig Jahre lang.

Schließlich danke ich den vielen, vielen anderen, bei denen ich es bedauern werde, sie nicht genannt zu haben, sobald mir klar wird, dass ich es versäumt habe.

Patrick Carr bedankt sich bei folgenden Personen für die Mitarbeit an diesem Buch:

David Hennessy, Debra Kalmon, Terri Leonard,

Kevin McShane, Ann Moru, Karen Robin, Joseph

Rutt, Robin Sturmthal, Steve Sullivan, Kris Tobiassen,

Lyn Wray und Chris Wright.

© Marvin Koner/CORBIS

VORWORT

An der Schwelle zu einem neuen Jahrtausend ist es besondere Anerkennung wert, wie Johnny Cash als Künstler und als Amerikaner – über die gesamte zweite Hälfte unseres zwanzigsten Jahrhunderts hinweg als Symbolfigur für Freiheit und Integrität gewirkt hat. Er hat sich bei Häftlingen und Präsidenten, bei Indianern und Soldaten, bei den Underdogs in aller Welt Zuneigung und Respekt verschafft. So hat sich das Bild dieses couragierten Mannes so klar und unauslöschlich in unser Bewusstsein eingeprägt wie die Gesichter der Präsidenten in den Fels von Mount Rushmore. Seit er in den Fünfzigern als erster die Ketten gesellschaftlicher Konventionen sprengte, ein finsterer, leidenschaftlicher und gefährlicher Rebell, hat er uns in seinem lebenslangen, mutigen Kampf gegen öffentliches Unrecht und private Dämonen immer wieder seinen Humor, seinen Esprit und seine Moral bewiesen und ist dabei zu einer Legende geworden – jenseits all dessen, was sich der Landjunge aus Arkansas einst in seinen kühnsten Träumen vorstellte. Kris Kristofferson, April 1999

I love you, John.

In the cold and holy darkness

You were always shining brighter than a star.

God bless you, John.

For the love arid joy you've given

And the living inspiration that you are.

Ich liebe dich, John.

In der kalten, heiligen Dunkelheit

Hast du immer heller geleuchtet als ein Stern.

Gott segne dich, John.

Für die Liebe und Freude, die du gegeben hast.

Du bist eine lebende Inspiration.

© picture-alliance/Mary Evans Picture Library

VON SCHOTTLAND NACH JAMAIKA

Ich bin ein Nachfahre von Queen Ada, der Schwester von Malcolm dem Vierten, der wiederum von King Duff, dem ersten König von Schottland, abstammte. Adas Besitz erstreckte sich über das gesamte Land östlich des Miglo River im Valley of the Bran, im heutigen County Fife. Malcolms Schloss steht schon lange nicht mehr, aber ein paar der Steine sind heute noch in den Wänden des Kirchturms der kleinen Ortschaft Strathmiglo zu sehen. Der Leitspruch auf dem Wappen meiner Familie hieß: »Better times will come« [Bessere Zeiten werden kommen]. Ihr Name war Caesche. Im Zuge ihrer Emigration im 16. und 17. Jahrhundert hat sich die Schreibweise schließlich der Aussprache angepasst, C-A-S-H.

Der erste amerikanische Cash hieß William und war Seemann. Als Kapitän seines eigenen Schiffes, der »Good Intent«, segelte er von Glasgow aus über den Atlantik, um Pilger in die Neue Welt zu bringen, bis er sich selbst 1667 in Essex County in Massachusetts niederließ. Seine Nachfahren wanderten im frühen 18. Jahrhundert nach Westmoreland County in Virginia, wo später George Washington geboren wurde, und zogen dann weiter in die Bezirke Bedford und Amherst. Meine direkten Vorfahren wanderten weiter nach Süden, in die Bezirke Henry und Elbert in Georgia, wo mein Urgroßvater Reuben Cash auf die Welt kam. Im Bürgerkrieg kämpfte er aufseiten der Konföderierten und überlebte.

Sein Zuhause überstand den Krieg nicht. Shermans Truppen plünderten seine Plantage in Georgia und brannten sie nieder. Daraufhin zog er mit seiner Familie weiter nach Westen und ließ sich auf der anderen Seite des Mississippi in Arkansas nieder. Sein Sohn, mein Großvater William Henry Cash, war damals sechs Jahre alt. William Henry Cash wuchs in Toledo in Arkansas auf, einer Gemeinde, die sich aufzulösen begann, als durchs nahe gelegene Rison die Eisenbahnlinie geführt wurde. Er wurde Farmer und Pastor, ein »Bezirksreiter«, wie man ihn nannte, ein reisender Prediger, der vier weit auseinanderliegende Gemeinden betreute. Er ritt auf einem Pferd und trug eine Waffe und er nahm nie auch nur einen Pfennig für seine Predigten an – wie mein Vater mir jedoch erzählte, standen der Hof, die Scheune und die Ställe voll mit Tieren, die ihm die Leute geschenkt hatten, und für seine zwölf Kinder war immer genügend zu essen da. Die parkinsonsche Krankheit nahm ihn 1912, im Alter von zweiundfünfzig Jahren, aus dieser Welt.

Mein Vater, der jüngste Sohn, lebte damals als einziges Kind noch zu Hause und war gerade erst fünfzehn, aber er unterstützte meine Großmutter bis zu ihrem Tod drei Jahre später. Danach ging er zur Armee. Als Erstes wurde er im Jahre 1916 nach Deming in New Mexiko abkommandiert, wo er unter der Befehlsgewalt von General John J. Pershing stand. Er war auch bei Pershing, als Pancho Villa durchs Land zog und Columbus in Brand steckte. Ich weiß noch, wie er mir erzählte, dass er drei Nächte lang auf der Erde lag, mit dem Kopf in Mexiko und den Füßen in Texas, und auf Villa wartete. Villa kam nicht; Pershing musste also losziehen und ihn suchen.

Mein Vater hieß Ray Cash. Er heiratete meine Mutter, Carrie Rivers, am 18. August 1920. Ich war ihr viertes Kind. Daddy hatte alles, außer Geld. Die Weltwirtschaftskrise hatte den Baumwollanbau ruiniert – für Leute wie ihn, die am unteren Ende der sozialen Leiter standen, war es vorher schon schwer genug gewesen, den Lebensunterhalt davon zu bestreiten – und er war gezwungen, jede Art von Arbeit anzunehmen, die er finden konnte. Manchmal fand er überhaupt keine und dann brachte er seine Tage damit zu, mit seinem .22-Gewehr Eichhörnchen, Hasen, Opossums oder andere Tiere aufzuspüren, mit denen er seine Familie ernähren könnte. Wenn er mal etwas vor die Flinte bekam, ging kein Schuss daneben. Er konnte es sich nicht leisten – damals kostete eine Schachtel Patronen zwanzig Cent. Er arbeitete in der Sägemühle, er rodete Land, er verlegte Eisenbahnschienen und wenn es in der Umgebung keine Arbeit gab, fuhr er irgendwohin, wo sich laut irgendwelcher Anzeigen, Gerüchte oder rein zufällig die Möglichkeit bot, Geld bar auf die Hand zu verdienen. Unser Haus lag direkt an der Bahnlinie, draußen im Wald, und eine meiner frühesten Erinnerungen ist die, wie er aus einem fahrenden Güterwagen springt und in den Graben rollt, direkt vor unsere Haustür. Das haben damals viele Leute gemacht. Die Züge fuhren in der Nähe unseres Hauses schon etwas langsamer und deshalb war es eine beliebte Stelle zum Abspringen, wenn man der Bahnpolizei an der Bahnstation in Kingston aus dem Weg gehen wollte.

Und diesen Leuten ging man wirklich besser aus dem Weg. Ich weiß noch, wie Daddy mir eine Geschichte aus der Zeit erzählte, als er noch auf dem Gestänge mitfuhr – festgeklammert an den Querstangen unter einem fahrenden Güterwaggon, eine verdammt gefährliche Art, als blinder Passagier zu reisen. Als der Zug in Pine Bluff anhielt und er hervorgekrochen kam, stand ihm plötzlich ein Bahnpolizist gegenüber. Er musste Prügel und Beschimpfungen über sich ergehen lassen, um dem Gefängnis oder noch Schlimmerem zu entgehen. Aber als der Zug sich wieder in Bewegung setzte und der Detektiv sich gerade abwandte, sprang Daddy auf den vorbeirollenden Dienstwagen auf. Dann lehnte er sich hinaus und verfluchte den Eisenbahnbullen lauthals, bis er nicht mehr zu sehen war. Er lachte über die ganze Sache: Erstens hatte er nun auch etwas Luft abgelassen und zweitens konnte er jetzt etwas stilvoller reisen, nicht mehr unter diesen Güterwaggons.

Derselbe Bulle fischte sich übrigens eine Weile später einen anderen Hobo heraus. Es war nicht gerade sein Glückstag; der Hobo zog eine Waffe und erschoss ihn.

Mein Name ist John R. Cash. Ich bin am 26. Februar 1932 in Kingsland in Arkansas geboren. Ich bin eines von sieben Kindern: Roy, der Älteste, dann Louise, Jack, ich selbst, Reba, Joanne und Tommy. Wir alle wuchsen mit der Arbeit auf den Baumwollfeldern auf.

Als ich zweiundzwanzig war, heiratete ich Vivian Liberto aus San Antonio in Texas und wir bekamen vier Töchter zusammen: Rosanne, Kathy, Cindy und Tara. Vivian und ich ließen uns scheiden und 1968 heiratete ich June Carter, die heute noch meine Frau ist. Wir haben ein gemeinsames Kind, John Carter, der mein einziger Sohn ist. June brachte zwei Töchter, Carlene und Rosie, mit in unsere Ehe. Inzwischen haben wir insgesamt zwölf Enkelkinder und so viele Schwiegersöhne, ehemalige und jetzige, dass June auf der Bühne schon Witze darüber macht.

Mein Arbeitsleben lässt sich schnell beschreiben: Baumwolle in der Jugend und Musik als Erwachsener. Zwischendurch arbeitete ich in einer Automobilfabrik in Michigan, war Funker bei der amerikanischen Luftwaffe in Deutschland und lief von Tür zu Tür als Vertreter von Haushaltsgeräten für die Home Equipment Company in Memphis, Tennessee. Ich war ein hervorragender Funker und ein lausiger Vertreter. Die Fließbandarbeit war mir zuwider.

Meine ersten Platten erschienen beim Sun Label, das von Mr. Sam Phillips in Memphis geleitet wurde und Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, Charlie Rich und andere, darunter auch mich, unter Vertrag hatte. Meine erste Single hieß Cry, Cry, Cry und kam 1955 heraus, mein erster großer Hit I Walk the Lineerschien 1956. Ich wechselte 1958 von Sun Records zu Columbia und kurz darauf verließ ich Memphis, um nach Kalifornien zu gehen.

Meine Tablettensucht hatte bereits angefangen. Sie hatte mich bald völlig im Griff und fraß mich in den folgenden zehn Jahren fast auf. Erstaunlicherweise zerstörte sie meine Karriere nicht völlig. Während dieser Jahre machte ich Musik, auf die ich heute noch stolz bin – besonders Ride This Train, Bitter Tears und meine anderen Konzertalben – und ich hatte einen kommerziellen Erfolg: Ring of Fire war 1963 ein großer Hit für mich. Bis dahin hatte ich bereits meine Familie zerstört und war drauf und dran, mit mir dasselbe zu tun.

Aber ich habe überlebt. Ich zog nach Nashville, kam von meiner Sucht weg und heiratete June. Meine Karriere kam in Fahrt. Das Album Johnny Cash at Folsom Prison war ein Riesenerfolg und 1969 begann ich, die »Johnny Cash Show« bei ABC TV zu moderieren. Nach Flesh and Blood im Jahr 1970 hatte ich erst 1976 mit One Piece at a Timewieder eine Single, die an der Spitze der Charts landete, als die »Johnny Cash Show« schon lange Geschichte war.

Zwischen den frühen Siebziger- und den frühen Neunzigerjahren hatte ich keine riesigen Plattenerfolge, aber auch hier muss ich sagen, dass ich damals einige Sachen gemacht habe, auf die ich heute noch stolz hin, und es war keine ereignislose Zeit. Ich schrieb meine erste Autobiografie, Man in Black, und meinen ersten Roman, Man in White. Ich tat mich mit Waylon Jennings, Kris Kristofferson und Willie Nelson zusammen und wir gründeten die Highwaymen. Ich verließ Columbia, das zu CBS Records gehörte, und ging zu Mercury/Polygram. Ich wurde in die Country Music Hall of Fame und die Rock ‘n’ Roll Hall of Fame aufgenommen. Ich wurde von Schmerzmitteln abhängig, wurde in der Betty-Ford-Klinic behandelt, wurde gesund, wurde wieder abhängig und wurde wieder gesund. Ich wäre fast gestorben, wurde durch eine Bypassoperation am Herz gerettet und wäre fast wieder gestorben. Ich hatte Hunderte von Auftritten. Ich hielt meinen Betrieb mehr oder minder am Laufen, bis das Glück mir wieder hold war.

Und das war es 1994, als ich mich mit Rick Rubin zusammentat, der Musiker wie die Beastie Boys und die Red Hot Chili Peppers produzierte, die absolut nichts mit Nashville zu tun hatten; mit ihm nahm ich mein Album American Recordings auf. Den damaligen Medien nach zu zufolge, verschaffte mir das über Nacht einen Imagewechsel vom »ehemaligen Nashville-Star« zur »Hip-Ikone«. Sie konnten mich nennen, wie sie wollten, ich war ihnen dankbar. Es war mein zweites großes Comeback; von den kleineren gab es mehr, als ich zählen kann.

Ich bin heute noch auf Tour, nehme weiterhin Platten auf, schreibe immer noch Songs, trete nach wie vor überall auf, von einfachen Festhallen im mittleren Westen über irgendwelche angesagten Clubs in Manhattan bis hin zur Royal Albert Hall.

Körperlich und finanziell geht es mir einigermaßen gut. Ich bin immer noch ein Christ, wie ich es mein Leben lang war.

Ansonsten bin ich eher kompliziert. Ich halte das, was Kris Kristofferson einmal über mich gesagt hat, für ziemlich zutreffend: »Er ist ein wandelnder Widerspruch, halb Wahrheit und halb Dichtung.« Das Zitat von Rosanne gefällt mir auch: »Er glaubt an das, was er sagt, aber das macht ihn noch lange nicht zum Heiligen.« Ich glaube wirklich, was ich sage. Allerdings gibt es verschiedene Stufen von Ehrlichkeit.

Und es gibt verschiedene Stufen von Vertrautheit. Ich habe mehrere Namen. In der Öffentlichkeit und auf Plattencovern, CD-Labels und Reklametafeln bin ich Johnny Cash. Für viele Leute aus dem Musikgeschäft bin ich Johnny einige davon sind langjährige Freunde und Bekannte. Für June bin ich John und so nennen mich auch andere Leute, die mich gut kennen, wie meine Band, meine Schwiegersöhne, viele Freunde und Leute, die eng mit mir zusammenarbeiten. Schließlich bin ich noch J. R., wie ich als Kind genannt wurde. Meine Brüder und Schwestern und andere Verwandte nennen mich heute noch so. Marty Stuart ebenfalls. Lou Robin, mein Manager, wechselt zwischen J. R. und John.

June weiß, dass ich mich auf verschiedenen Ebenen bewege und deshalb nennt sie mich auch nicht immer John. Wenn ich mal wieder rumspinne oder streitsüchtig bin, sagt sie immer: »Hör schon auf, Cash! Es wird Zeit, dass Johnny wieder rauskommt.« Mit Cash meint sie den Star, den Egomanen in mir. Johnny ist ihr Name für ihren kleinen Spielkameraden.

Mehrere Namen, mehrere Wohnungen. Ich bin halb Zigeuner, halb häuslicher Mensch und mein Lebensrhythmus ist den meisten Leuten fremd, während er mir völlig normal vorkommt. Ich verbringe meine Zeit mehr oder weniger spontan in meinem großen Haus am Old Hickory Lake in der Nähe von Nashville, auf meiner Farm in Bon Aqua, die etwas weiter außerhalb von Nashville liegt, in dem Haus in Port Richey in Florida, das June von ihren Eltern geerbt hat, in einer endlosen Reihe von Hotels auf der ganzen Welt, meinem Bus oder meinem Haus auf Jamaika, Cinnamon Hill.

Heute sitze ich auf meiner hinteren Veranda, hoch auf meinem Berg, und schaue nach Norden über die Karibik in Richtung Kuba, das neunzig Meilen von hier entfernt ist. Es ist friedlich hier. Ab und zu hört man oben in dem Wald, der hinter meinem Haus aufsteigt, ein paar dumpfe Axtschläge oder das Brummen einer Kettensäge und hinter mir, irgendwo im Haus, kann ich die leisen Geräusche von Desna, Carl, Donna, Geraldine und Mr. Poizer hören, unserem jamaikanischen Personal, das gerade das Frühstück vorbereitet. Sonst ist da nur das klare, sich verändernde Licht, die kreisenden Truthahngeier, die herumflitzenden Kolibris, das sanfte Rascheln tropischer Blätter im Passatwind. Ich liebe diesen Ort. Ich schaue hinüber zum Eingangstor und sehe einen Wächter, der zum ständigen Personal gehört, seine Runde drehen. Er ist ein drahtiger, grimmig dreinschauender Typ und trägt eine vernickelte Remington, Kaliber 12, mit sich herum. Ich kann bloß sagen, dass ich froh bin, dass er auf meiner Seite steht.

Ich habe über den Raubüberfall nachgedacht – er ist wichtig für das Buch, ansonsten würde ich die Sache am liebsten schnell wieder vergessen, aber ich bin jetzt nicht in der Stimmung, diese Geschichte zu erzählen. Ich möchte mich lieber mit dem Gegenmittel beschäftigen, der anderen Seite von Gewalt, Tragödie, Sucht und all den anderen Prüfungen und Qualen, die diese Welt für uns bereithält. Also werde ich mich hier zuallererst den Dingen zuwenden, die für mich ein Segen sind, und erzählen, wofür ich dankbar bin. Das rückt die Dinge immer in ein anderes Licht.

Ich bin dankbar für ein Paar wirklich bequeme Schuhe. Ich mag meine Schuhe. Ich bin dankbar für die Vögel. Es kommt mir vor, als sängen sie morgens beim Aufstehen nur für mich: »Guten Morgen, John. Du hast es geschafft, John.« Und dann der erste Sonnenstrahl. Ich bin dankbar, dass ich die Nacht überlebt habe und ihn sehen kann. Ich bin dankbar, dass ich keine tödliche Krankheit habe, dass ich bei ziemlich guter Gesundheit bin, dass ich morgens aufstehen kann und hinuntergehen und frühstücken und dass ich dann die Dschungelwege entlanglaufen und die Blumen riechen kann – den Jasmin, die Winden, die Orchideen.

Ich bin dankbar, dass ich eine gute Frau an meiner Seite habe, dass ich ihr vertrauen und mich in vielerlei Hinsicht auf sie verlassen kann. Ich bin dankbar, dass wir verwandte Seelen sind, dass wir uns miteinander unterhalten können, manchmal sogar ohne Worte, und dass wir uns in vielen Dingen verstehen. Ich bin dankbar, dass sie meine Kinder liebt. Ich bin dankbar, dass ich nicht das Bedürfnis habe, mich herumzutreiben, dass ich nicht an andere Frauen denke, solange ich all meine Sinne beieinander habe.

Ich bin dankbar, dass ich keine Leidenschaft für Autos habe, wie so viele andere Entertainer, die dafür ihr ganzes Geld rauswerfen – mein Auto ist fast neun Jahre alt und ich habe nicht die Absicht, es in Zahlung zu geben. Ich bin dankbar, dass Geld nicht mein Gott ist, sondern dass es für mich nur ein Mittel zum Zweck ist.

Ich bin dankbar für meine Familie – dankbar für Töchter, Enkelkinder und einen Sohn, die mich lieben, und dankbar, dass ihre Liebe bedingungslos ist; ich habe viele gute Freunde, und ich bin auch dafür dankbar.

Ich bin dankbar für meine Gabe – meine Mutter nannte meine Stimme immer »die Gabe« – und dafür, dass, obwohl ich schon lange keinen Song mehr geschrieben habe, eine Reihe von Songs in meinem Kopf herumschwirren, die nur darauf warten, zu Papier gebracht zu werden. Ich bin dankbar, dass Gott mich zum Schreiben inspiriert hat und dass er mich vielleicht dazu benutzt, jemanden zum Guten zu beeinflussen, sofern ich diese Gelegenheiten durch den Schleier meines Egos erkenne.

Ich bin dankbar, dass ich nicht gerade der hässlichste Mensch auf der Welt bin, dass es mir überhaupt nicht schwerfällt, auf die Bühne zu gehen und mich vor die Menge zu stellen. Ich bin keine Schönheit, aber wenn ich so hässlich wäre, wie manche, die ich auf der Bühne gesehen habe, ginge ich da nicht rauf. Ich rede weniger von der äußeren Erscheinung als von einer hässlichen Seele.

Schließlich bin ich dankbar, sehr dankbar, dass ich zurzeit nicht das geringste Verlangen nach irgendeiner Art von Droge habe. Ich bin heute schon seit drei Stunden auf und das ist das erste Mal, dass ich überhaupt daran denke, und auch jetzt nur mit einem Gefühl der Dankbarkeit. Meine Krankheit ist also nicht akut. Gestern Abend wurde eine Flasche Wein am Tisch herumgereicht und ich kam noch nicht einmal auf die Idee, auch nur daran zu nippen. (Also warum denke ich jetzt eigentlich darüber nach? Pass auf, Cash!Du darfst nie überheblich werden. Nimm nie etwas für selbstverständlich. Vergiss nicht, es hat einen hohen Preis gefordert und du wirst es wieder teuer bezahlen müssen, wenn du zu selbstgefällig, zu egoistisch und selbstsicher wirst.)

Ich bin dankbar für die sanfte Brise vom Meer, die ich gerade so richtig genieße, und für den Jasminduft bei Sonnenuntergang. Ich bin ein glücklicher Mann.

Ich bin dankbar, dass ich zu diesem Ort geführt wurde. Jamaika hat mich schon unzählige Male gerettet und erneuert.

Zum Teil ist es die Abgeschiedenheit. Dies ist weder Nashville noch Tennessee, schon gar nicht sind es die Vereinigten Staaten, und das jamaikanische Telefonsystem hat seinen eigenen mysteriösen Zeitplan, auf den nicht einmal die wichtigsten Leute einen Einfluss haben. Manchmal beschließt es einfach, dass ich es nicht brauche. Und meistens hat es sogar recht damit.

Das allein ist schon ganz nett, aber die Gründe, warum ich Jamaika liebe, liegen tiefer. Die üppige Vegetation, die reine Luft, die regenfeuchten Hügel, der funkelnde Nachthimmel – das verbinde ich alles mit meiner Kindheit in Arkansas. Dort war die Luft damals so klar, dass manchmal, selbst wenn der Mond nicht schien, allein das Licht der Sterne genügte, um mir den Weg zu leuchten. Ich fand das wunderbar. Ich liebte es, durch den Wald auf dem Pfad runter zum Fluss zu gehen, wo ich den Mai oder Juni über, wenn alles wuchs und gedieh, immer zum Angeln ging. Ich schlug mit meiner Angelrute die Blätter vor mir zur Seite, um die Mokassinottern sehen zu können, die überall am Wegesrand lauerten. Ich liebte all das Grüne, den Gang der Natur, die Beständigkeit und Zuverlässigkeit des Ganzen. Ich meine, im nächsten Mai wird der Angelpfad wieder genauso aussehen wie in diesem Jahr. Wie jedes Jahr werden wieder überall die kleinen Maifrüchte aufbrechen. Und man kann sicher sein, dass es am 4. Juli Brombeeren gibt. Schon bald wird es warm genug sein, um barfuß zu gehen …

© Johnny Cash

June auf Cinnamon Hill, Jamaika

Schon in sehr jungen Jahren freute ich mich auf den Wechsel der Jahreszeiten und den Lauf der Natur. Und ohne es groß in Worte zu fassen, war mir damals schon sehr bewusst, dass ich ein Teil der Natur war – dass ich aus der Erde hervorgegangen war und dass es mir gut gehen würde, solange ich dem natürlichen Gang der Dinge folgte.

Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie sich die Erde und die Steine unter meinen nackten Füßen anfühlten. Ich trug nie Schuhe, außer zur Schule, bis ich ungefähr fünfzehn war. Und meine Fußsohlen waren wie Leder. Ich erinnere mich an den Geschmack frisch gepflückter grüner Erbsen, den interessanten Unterschied zwischen den Erbsen selbst und ihren süßen, knackigen Hülsen. Ich kann mich auch an rohe Okraschoten erinnern – wenn ich durch die Felder ging, habe ich immer welche gepflückt. Ich weiß noch, wie schön es war, im Tomatenbeet zu sitzen und die reifen Früchte direkt vom Stock zu essen.

In Jamaika kann ich dieser Zeit und diesen Dingen wieder ganz nahe kommen. Hier kann ich sicher sein, dass die Ackeebäume jedes Jahr ihre Früchte tragen. Während der Regenzeit kann ich mich darauf verlassen, dass das aus den Bergen kommende Wasser als Wasserfall hinter meinem Haus hinabstürzt, genauso wie ich weiß, dass es im Januar und Februar nur noch ein langsames Rinnsal sein wird. Du kannst in einer beliebigen Nacht des Jahres irgendwo hinausgehen und nach oben schauen und über dir wird die ganze funkelnde Sternenpracht zu sehen sein. Ich habe hier mal durch ein Teleskop geschaut und nicht weniger als fünf Jupitermonde gesehen. Von hier aus kann ich mich ins Auto setzen, zu einem der hiesigen Märkte fahren und Tomaten kaufen, die noch an ihren Stielen hängen, Kartoffeln, an denen noch der Dreck der Felder klebt. In meinem Hof kann ich Bananen von den Bäumen pflücken, und zwar wenn sie gerade richtig reif sind, und es gibt auf der ganzen Welt keine Banane, die so gut schmeckt. Ich kann barfuß gehen, auch wenn meine fünfundsechzigjährigen Fußsohlen nicht annähernd so unempfindlich sind wie die des Jungen vom Land damals in Arkansas. Ich kann die Rhythmen der Erde, das Wachsen und das Blühen, das Vergehen und Sterben in meinen Knochen spüren. In meinen Knochen.

Wenn wir allabendlich am Essenstisch die Hände falten und Gott bitten, er möge uns Ruhe und Kraft geben, dann meine ich damit die Art von Kraft, die uns wieder eins sein lässt mit dem Schöpfer und die uns in den Schoß der Natur zurückführt.

AUF DEN BAUMWOLLFELDERN

Ich fühle mich meiner Kindheit innerlich noch sehr nahe, aber wenn ich mich so umschaue, kommt es mir manchmal vor, als ob sie einer längst vergangenen Welt angehört. Kann man sich in den USA der späten Neunzigerjahre überhaupt noch vorstellen, wie ganze Familien, Mädchen und Jungen von acht bis achtzehn an der Seite ihrer Eltern, auf den Baumwollfeldern arbeiten und in der Julihitze, vom Morgengrauen bis zur Dämmerung, ihre Müdigkeit durch das Singen von Spirituals vertreiben? Gibt es überhaupt noch Orte, wo ein Junge nach dem Frühstück das Haus verlassen und mit nichts als einer Angelrute unterm Arm den ganzen Tag herumstreunen und die Gegend erkunden kann, alleine, unbeaufsichtigt und frei von Angst und ohne dass man sich Sorgen um ihn machen müsste?

Vielleicht gibt es das noch. Ich hoffe es. Aber ich vermute eher das Gegenteil. Ich glaube, selbst wenn es solche Orte gibt, haben unsere Fernseher uns dafür blind gemacht.

Neulich habe ich mich mit einem Freund darüber unterhalten, dass das Landleben, wie ich es noch kannte, vielleicht wirklich der Vergangenheit angehört. Und wenn Leute, die etwas mit Musik zu tun haben, Künstler wie Fans, von »Country« reden, heißt das nicht, dass sie das Land und das Leben, das davon abhängt und geprägt wird, kennen oder sich auch nur dafür interessieren. Sie reden vielmehr von einer Vorliebe – einem bestimmten Aussehen, einer Gruppe, der man angehört, einer Musikrichtung, die man als die eigene bezeichnen kann. Aber das geht an der entscheidenden Frage vorbei: Steckt hinter den Symbolen des modernen »Country« überhaupt noch etwas oder sind die Symbole selbst schon die ganze Story? Sind die Hüte, die Stiefel, die Pick-up-Trucks und Honky-Tonk-Posen die letzten Überreste einer sich auflösenden Kultur? Damals in Arkansas brachte ein Lebensstil eine bestimmte Art von Musik hervor. Bringt heute eine bestimmte Art von Musik einen bestimmten Lebensstil hervor? Vielleicht ist das auch in Ordnung. Ich weiß es nicht.

Vielleicht bin ich auch nur etwas befremdet, weil ich mich ausgeschlossen fühle. Auf jeden Fall hat das Establishment der Countrymusik, einschließlich des Countryradios und des Countrymusikverbands, offenbar beschlossen, dass, was immer »Country« auch sein mag, einige von uns jedenfalls nicht dazugehören.

Ich frage mich, wie viele dieser Leute jemals einen Sack Baumwolle gepflückt haben. Ich frage mich, ob die wissen, dass mich ihre Vorgänger, bevor ich in den Neunzigern zum »Non Country«-Künstler erklärt wurde, bereits in den Fünfzigern als »non country« bezeichnet haben, genau wie in den Sechzigern und Siebzigern (in den Achtzigern war ich sozusagen unsichtbar).

Aber das macht mir wenig aus. Es ist nichts im Vergleich zu meiner Freude darüber, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, ein neues kreatives Leben zu beginnen – ich dachte, es würde sich vielleicht schon dem Ende zuneigen –, oder im Vergleich zu der freudigen Erregung, die mich erfasst, wenn ich vor einem gespannten jungen Publikum spiele. Manchmal fühle ich mich genau wie damals, 1956 auf Tour, in den ersten Tagen des Rock ‘n’ Roll mit Carl, Roy, Jerry Lee, Elvis und all den anderen Rebellen aus Memphis.

Aber vor dem Rock ‘n’ Roll gab es natürlich Country und vor Memphis gab es – für mich jedenfalls – Arkansas.

Soweit ich mich erinnern kann, war der erste Song, den ich gesungen habe, I Am Bound for the Promised Land. Ich saß hinten auf einem Tieflader auf dem Weg nach Dyess, Arkansas. Hinter mir lag das erste Haus, an das ich mich erinnern kann: Das Haus an der Bahnlinie draußen im Wald bei Kingsland in Arkansas, wo meine Familie nach einer Reihe von Umzügen gelandet war, die durch die schlechten Verhältnisse zur Zeit der Depression diktiert wurden. Es war eine wirklich armselige Behausung, drei Zimmer hintereinander, das klassische shotgun house. Es bebte jedes Mal wie der Teufel, wenn ein Zug vorbeifuhr. Es war allerdings nicht so schlimm wie das Haus, in dem ich geboren wurde. Ich kann mich zwar nicht an die Zeit erinnern, als ich dort lebte, aber ich habe es einmal gesehen, als ich meinen Großvater besuchte. Es war eine Art letzte Zuflucht. Die Fenster hatten keine richtigen Scheiben und im Winter hängte meine Mutter Decken oder irgendetwas anderes davor. Aus dem wenigen, was wir hatten, holten meine Eltern ganz schön viel heraus.

Das neue Haus, zu dem uns der Tieflader brachte, war da etwas ganz anderes. Es war das Ergebnis einer brandneuen Politik, des New Deal. Spät im Jahr 1934 hatte Daddy von einem neuen Programm erfahren, das von der Federal Emergency Relief Administration durchgeführt wurde. Mithilfe dieses Programmes sollten Farmer wie er, die durch die Depression in den Ruin gestürzt wurden, aufs Land umgesiedelt werden, das die Regierung gekauft hatte. Später einmal erklärte er das so: »Wir hörten, dass wir ohne jegliche Anzahlung 80 Hektar Land kaufen konnten, mit einem Haus und einer Scheune, und dass sie uns ein Maultier und eine Kuh und im ersten Jahr Lebensmittel stellen würden, bis wir die eigenen ersten Erträge hätten und es zurückzahlen könnten, und wir mussten tatsächlich nichts bezahlen, bis wir die Ernte eingeholt hatten.« Genau darum ging es bei diesem Deal, und noch um einiges mehr: An sechsundvierzig verschiedenen Orten in den ländlichen Gebieten der USA wurden solche »Kolonien« auf einer genossenschaftlichen Basis errichtet. In der Siedlung, in die wir zogen, hatten wir und alle anderen Familien einen Anteil am Gemischtwarenladen, an der Konservenfabrik, an der Baumwollentkörnungsmaschine und an anderen Einrichtungen; wir alle waren dafür verantwortlich und wir alle waren an einem eventuellen Profit beteiligt. Die Baumwolle, die wir erzeugten, wurde der Gemeinschaftsernte zugeführt, die sich in größerem Umfang zu besseren Preisen verkaufen ließ als einzelne kleine Erntemengen. Ich wuchs also, wie schon gesagt, in einer Art Sozialismus auf. Vielleicht wäre »Kommunalismus« ein besseres Wort.

Unsere neue Gemeinde wurde nach dem Administrator des FERA-Programms für Arkansas, W. R. Dyess, benannt. Insgesamt umfasste sie eine Fläche von ungefähr 6500 Hektar Deltaland in Mississippi County. Die Straßen waren angelegt wie die Speichen eines Wagenrades. Wir wohnten in Straße 3, Hausnummer 266, etwa vier Kilometer vom Zentrum entfernt.

Ich kann mich noch genau an die Fahrt zum Haus erinnern. Wir brauchten zwei Tage für die 400 Kilometer von Kingsland dorthin, zuerst auf Schotterstraßen und dann auf unbefestigten Straßen, die sich durch den starken, bitterkalten Regen in Schlammpisten verwandelten. Wir mussten am Straßenrand übernachten, in dem Lastwagen, den die Regierung uns zur Verfügung gestellt hatte. Wir Kinder schliefen hinten, nur durch eine Plane vom Regen getrennt, und hörten Mama zu, wie sie weinte und sang.

Manchmal weinte sie und manchmal sang sie und manchmal war es schwer zu sagen, was es nun gerade war. Wie meine Schwester Louise später mal sagte, war dies eine der Nächte, in denen das einfach nicht zu unterscheiden war. Es klang alles gleich.

Als wir schließlich in Dyess waren, kam der Lastwagen die unbefestigte Straße zu unserem Haus nicht hoch. Also musste Daddy mich die letzten hundert Meter auf seinem Rücken durch den dicken schwarzen Arkansasschlamm – wir nannten ihn Gumbo – tragen. Von dort aus sah ich also zum ersten Mal das Gelobte Land: ein nagelneues Haus mit zwei großen Schlafzimmern, einem Wohnzimmer, einem Esszimmer, einer Küche, einer vorderen Veranda und einer hinteren Veranda, einer Toilette auf dem Hof, einer Scheune, einem Hühnerstall und einer Räucherkammer. Für mich ein unermesslicher Luxus. Es gab natürlich kein fließendes Wasser und keinen Strom; von solchen Wunderdingen hätten wir nicht einmal zu träumen gewagt.

Das Haus und die Nebengebäude waren schlicht und einfach, aber solide gebaut und identisch mit all den anderen Gebäuden der Kolonie. Alle waren nach demselben Plan von demselben dreißig Mann starken Bautrupp errichtet worden, der zur Fertigstellung eines Anwesens jeweils zwei Tage brauchte und dann zum nächsten überging. Ich kann mich noch lebhaft an den Anblick der leeren Farbeimer erinnern. Es waren fünf Stück. Sie standen mitten im Wohnzimmer auf dem Boden, die einzigen Gegenstände im ganzen Haus: grün für die Verzierungen, weiß für alles Übrige. Wir richteten uns in der ersten Nacht so gut wie möglich ein. Ich weiß nicht mehr, wie wir uns damals warm hielten.

© Carrie Rivers Cash

Die hintere Veranda unseres Hauses in Dyess, Arkansas

Am nächsten Tag zog sich Daddy ein Paar hüfthohe Wasserstiefel an und ging hinaus, um sich ein Bild von unserem Land zu machen. Es war Dschungel – richtiger Dschungel. Pappeln und Ulmen, Eschen und Hickorybäume sowie Buscheichen und Zypressen. Die Bäume, Kletterpflanzen und Büsche bildeten an manchen Stellen ein solches Dickicht, dass es kein Durchkommen mehr gab. Ein Teil stand unter Wasser, ein Teil war reinster Schlamm – aber Daddy erkannte sofort, was man daraus machen konnte. »Wir haben gutes Land bekommen«, sagte er nur, als er zurückkam. Er war erfüllt von einer Hoffnung und Dankbarkeit, die wir alle spüren konnten. Das sagte alles.

Das Land war verdammt schwer zu roden, aber Daddy und mein ältester Bruder Roy, damals fast vierzehn, waren von frühmorgens bis spätabends bei der Arbeit, sechs Tage in der Woche. Sie begannen an der höchsten Stelle und arbeiteten sich Meter um Meter nach unten vor. Mit Sägen, Äxten und langen Macheten bahnten sie sich ihren Weg und dann sprengten und verbrannten sie die Baumstümpfe. Bis zur Pflanzungszeit im ersten Jahr hatten sie über einen Hektar fertig. Auf zwei Dritteln der Fläche wurde Baumwolle angepflanzt, die für den Verkauf bestimmt war. Von dem Erlös zahlte Daddy der Regierung das erste Geld zurück. Das restliche Drittel nutzten wir für den Anbau von Tierfutter und Nahrungsmitteln für unseren eigenen Bedarf: Getreide, Bohnen, Süßkartoffeln, Tomaten und Erdbeeren.

Die Ernte war gut in diesem ersten Jahr und die Cashs kamen ein gutes Stück voran. Im nächsten Frühling war ich fünf und bereit für die Baumwollfelder.

Musiker aus dem Süden, die meiner Generation angehören, schwarze und weiße Bluesmusiker, Hillbilly- und Rockabillysänger, hört man oft davon erzählen, wie sie damals Baumwolle pflückten (und alles dafür taten, aus den Baumwollfeldern herauszukommen), aber ich habe mich schon oft gefragt, ob die Leute, die uns zuhören und die meist jünger und/oder städtischer sind als wir, sich wirklich eine Vorstellung von dem Leben machen können, über das wir reden. Ich glaube, die meisten Leute wissen heute nicht einmal, was Baumwolle überhaupt ist, außer dass es sich um einen angenehmen Stoff handelt. Vielleicht würden sie es ja gerne wissen. Vielleicht auch meine Leser – und sei es nur aus Interesse an dem Hintergrund der Musik. Immerhin kommen enorm viele Grundmuster der Blues- und Countrymusik zweifellos aus den Baumwollfeldern: So manch ein richtungsweisender Song wurde im wahrsten Sinne des Wortes hier erschaffen und viele weitere wurden mündlich überliefert.

Wie war das also damals mit uns und der Baumwolle?

Wir pflanzten die Samen im April, und wenn wir hart genug arbeiteten und unsere Arbeit Früchte trug und der Mississippi, »the Big Muddy«, das Land nicht mit Schlamm überschwemmte und keine Heerscharen von Raupen drüber herfielen und wir von keiner anderen Naturkatastrophe heimgesucht wurden, dann öffneten sich im Oktober an den etwa 1,20 Meter großen Pflanzen die ersten Blüten. Bald danach begannen wir mit dem Pflücken, obwohl das Pflücken erst dann effektiv wurde, wenn die Pflanzen nach einem strengen Frost ihre Blätter verloren, sodass die Samenkapseln besser zu sehen waren. Gepflückt wurde bis in den Dezember, bis der Winterregen einsetzte und die Baumwolle langsam dunkel wurde und dadurch an Qualität und Wert verlor. Heute besprühen sie die Pflanzen mit Chemikalien, sodass die Blätter früher abfallen, und ernten dann mit Maschinen. Sie verschmutzen das Grundwasser und machen den Boden kaputt. Wir verwendeten auf unserem Boden nie irgendwelche Chemikalien – nicht dass ich etwas gegen Düngemittel hätte, wenn sie maßvoll eingesetzt werden –, wir konnten sie uns einfach nicht leisten.

Unsere Baumwolle gehörte zur Sorte »Delta Pine«, die nach ihren langen Fasern benannt wurde. Sie waren länger als bei den meisten anderen Baumwollsorten, die damals in den Vereinigten Staaten in größeren Mengen angepflanzt wurden. Wer immer ihr diesen Namen gegeben hat, muss dabei an Kiefernnadeln gedacht haben. Unser fruchtbarer, unberührter Deltaboden ließ sie wunderbar gedeihen und in den ersten paar Jahren, bevor der Boden ausgezehrt war, hatten wir hervorragende Erträge. Ich weiß noch, wie Daddy damit prahlte, dass er aus einem Hektar fünf Ballen herausholte, was in anderen Teilen des Landes unvorstellbar war: schulterhohe Pflanzen, dicht besetzt mit Samenkapseln, und reinste »Strict High Middlin’«-Baumwolle.

Ich glaube, das sollte ich erklären. »Strict High Middlin’«, wie auch der geläufige Ausdruck »Fair to Middlin’«, was so viel wie »mittelprächtig« heißt, war eine Güteklasse für Baumwolle. Wenn wir unsere Ernte zur Entkörnungsmaschine brachten, nahm dort jemand ein Messer und schnitt in die Ballen. Der Fachmann zog ein paar Fasern heraus und spielte einige Zeit damit herum. Dann traf er seine Entscheidung, schrieb die Güteklasse auf und hängte den Zettel an den Ballen. Am meisten interessierte ihn die Länge der Fasern, ihre Stärke und ihre Farbe. Und die Güteklassen, nach denen er einteilen musste, hießen, wenn ich mich recht erinnere, »Strict High Middlin’« [höchste Güteklasse], »High Middlin’«, »Fair to Middlin’«, »Middlin’«, »Low Middlin’« und »Strict Low Middlin’« [unterste Güteklassel. Diese Qualitätsbezeichnungen waren äußerst wichtig: Wenn man die Ballen auf den Markt brachte, bekam man für einen Ballen »Strict Low Middlin’« vielleicht 28 Cent pro Pfund, während man für »Strict High Middlin’« 35 Cent für ein Pfund bekam.

Nach den sensationellen Erträgen der ersten Jahre war Daddy schon zufrieden, wenn unser Land wenigstens noch »Fair to Middlin’« hervorbrachte, selbst wenn die Erträge immer weiter zurückgingen. Und als ich dann ein Teenager war, konnten wir froh sein, wenn wir zweieinhalb Ballen aus einem Hektar erzielen konnten; üblich waren eher eineinviertel oder eineinhalb Ballen Baumwolle je Hektar. Das ging schließlich so weit, dass wir aus einem Hektar nicht mal mehr zwei Ballen herausholen konnten. Damals begannen viele Farmer in Dyess, ihre Anteile zu verkaufen. Daddy aber machte weiter. Er ging zur Verwaltung und pachtete ein Stück Land von der Nachbarfarm. Das half zwar, aber das Land war nicht so gut wie unseres und deshalb brachte es nicht viel. Daddy machte jedoch das Beste daraus; er konnte sehr hart arbeiten und er war klug und achtete mit großer Sorgfalt auf einen regelmäßigen Fruchtwechsel und eine gute Bewässerung. Ich glaube, er experimentierte sogar mit anderen Baumwollsorten, aber er kam immer wieder auf »Delta Pine« zurück. Jedenfalls ist das die einzige Sorte, an die ich mich erinnern kann.

Wie ich schon sagte, konnten wir uns keine Düngemittel leisten; uns blieb also nur die Möglichkeit, mithilfe von Fruchtwechseln die Mineralien in den Boden zurückzuführen. Nach den ersten sieben Jahren oder so, als ich etwa zehn war, mussten wir damit anfangen, einzelne Baumwollfelder in Sojabohnen- oder Getreidefelder umzuwandeln. Schon davor hatten wir ein Stück Land vollständig opfern müssen, um darauf einen Alfalfa-Acker anzulegen, damit wir Winterfutter für unsere Kuh und unser Maultier hatten, die beide absolut lebensnotwendig für uns waren. Wo Alfalfa einmal angepflanzt wurde, braucht man gar nicht erst zu versuchen, etwas anderes anzupflanzen, da die Alfalfa-Pflanzen jedes Jahr wiederkommen und man sie nicht unterpflügen kann.

Ich begann auf den Feldern als Wasserjunge, was genau das ist, wonach es klingt: Man schleppt Trinkwasser zu den Erwachsenen und älteren Kindern. Mit acht Jahren schleifte ich dann aber auch einen Baumwollsack mit mir herum. Wir trugen nicht diese netten Körbe, die man in den Filmen immer sieht, sondern hatten schwere Säcke aus grobem Leinen mit geteerten Böden. Die der kleineren Kinder waren knapp zwei Meter lang, die der großen und der Erwachsenen knapp drei. Wir füllten diese Säcke fast bis zum Rand, dann schüttelten wir sie, drückten die Baumwolle fest nach unten und pflückten weiter. Bis man den vollen Sack dann zum Wagen schleppte, waren fast dreißig Pfund Baumwolle drin, beziehungsweise vierzig oder fünfzig Pfund, wenn man einen Drei-Meter-Sack hatte. Wenn ich zehn Stunden lang richtig hart ranging, konnte ich fast dreihundert Pfund pflücken; an den meisten Tagen waren es eher zweihundert.

Es war nicht kompliziert. Man stellte einfach nur den Wagen am Ende einer Reihe ab und lief dann darauf zu. Wenn man zu zweit war, nahm man sich beispielsweise drei Reihen auf einmal vor und teilte sich die mittlere. Daddy pflückte immer zwei Reihen auf einmal. Ich pflückte immer nur eine Reihe. So erweckte man den Anschein, als ob es schneller ginge – vor den anderen natürlich, aber, was noch wichtiger war, auch vor sich selbst. Glaubt mir, ich nutzte jede Gelegenheit, mich zu motivieren.

Die Arbeit war wirklich nicht zu empfehlen. Sie war anstrengend, der Rücken tat furchtbar weh und man schnitt sich die Hände auf. Das hasste ich am meisten. Die Samenkörner waren spitz und wenn man sich beim Zugreifen nicht richtig konzentrierte, verletzte man sich an ihnen. Nach ein, zwei Wochen waren die Finger mit kleinen roten Wunden übersät, einige davon ziemlich schmerzhaft. Meine Schwestern hielten das kaum aus. Natürlich gewöhnten sie sich daran – so wie alle –, aber man hörte sie oft jammern, besonders als sie noch sehr jung waren. So gut wie jedes Mädchen, das ich in Dyess kannte, hatte diese pockennarbigen Finger. Die Hände von Daddy sahen genauso schlimm aus wie die der anderen, aber er schien es nicht einmal zu bemerken.

Natürlich war das Pflanzen und das Pflücken nicht alles, was die Baumwolle uns abverlangte. Die eigentliche Arbeit erfolgte dazwischen. Wenn die Saat einmal ausgebracht war, musste das Unkraut bekämpft werden, und das war ein ordentliches Stück Arbeit: Die Kletterpflanzen, die beim Roden des Landes auf Bodenhöhe abgeschnitten wurden, schossen Ende März, Anfang April wieder in die Höhe und von da an wuchsen sie schneller, als wir sie zurückschneiden konnten. Wir standen da draußen und kämpften uns durch das mehr als drei Hektar große Feld, jeder mit einer Hacke bewaffnet und einer Feile, mit der sie praktisch stündlich geschärft wurde, und wenn wir das Ende der Reihe erreicht hatten, die wir gerade gejätet hatten, schauten wir zurück und sahen, wie schon wieder neue Triebe zwischen den Baumwollpflanzen wucherten. In der ersten Juliwoche waren die Baumwollpflanzen ungefähr dreißig Zentimeter hoch, das Unkraut aber schon fast fünfzig oder sechzig. Die wuchernden Gräser gehörten zu unseren schlimmsten Feinden und dann gab es diese Kletterpflanzen, die wir Kuhkrätze nannten, lange Schlingpflanzen, die sich um die Baumwollstängel legten und sie zu ersticken drohten.

Wir arbeiteten also weiter und weiter und weiter. Hin und wieder gab es eine Pause, wenn es zu stark regnete, um auf die Felder zu gehen, aber damit war nichts gewonnen: Das Unkraut wuchs auch ohne uns und nach einem guten Regen wuchs es sogar noch besser.

Der August mit seiner drückenden Hitze war unsere sogenannte Schonzeit, wenn es schien, als ob Gott eine kleine Pause einlegte und die Gräser, Kletterpflanzen und das Unkraut langsamer wachsen ließ. Zwei, drei Wochen lang arbeiteten wir nur drei Tage pro Woche auf den Baumwollfeldern. Das war allerdings genau die Zeit, um Kartoffeln zu ernten, Heu zu schneiden, es in die Scheune zu bringen und all diese Dinge eben. Es nahm also überhaupt kein Ende, die Arbeit ging immer weiter. Und dennoch, wir schafften es, das Unkraut zu jäten. Wir kamen mit der Baumwolle voran und das war das Wichtigste: Was auch immer passierte, mit der Baumwolle ging es weiter.

Es gab natürlich auch Kräfte, gegen die wir machtlos waren. Der Mississippi stand in dieser Hinsicht an erster Stelle – mein Song Five Feet High and Rising [Fünf Fuß hoch und steigend] beruht auf meiner eigenen Erfahrung und nicht auf irgendeinem Buch –, aber es gab auch noch andere Naturgewalten, die die Arbeit und den Ertrag eines ganzen Jahres zunichte machen konnten. Wir hatten zwar keine Baumwollkapselkäfer – in Texas war das ein größeres Problem –, aber einmal fielen Heerscharen von Raupen über unsere Felder her. Sie traten in riesigen Massen auf, es waren Millionen, und auf dem Land, das auf ihrem Weg lag, hinterließen sie eine ähnliche Spur der Verwüstung wie damals die Jungs von General Sherman in Georgia. Man erfuhr schon vorher, dass sie kamen, zuerst von meilenweit entfernt wohnenden Farmern, dann von denen aus der Nähe, bis die Raupen auf dem Nachbargrundstück waren, und dann waren sie plötzlich auf dem eigenen Land und machten sich über die gesamte Ernte her. Sie wanderten von einem Feld zum nächsten und fraßen – fraßen schnell–, um dann weiterzuwandern. Und man konnte nichts dagegen tun. Man konnte so viele von ihnen zerquetschen, wie man wollte, Tag und Nacht, wenn es einen glücklich machte, aber das machte nicht den geringsten Unterschied. Zuerst fraßen sie die Blätter von den Pflanzen und dann die Blüten und dann die Samenkapseln, und das wars dann.

Die Raupen waren der Fluch eines jeden Baumwollfarmers in Arkansas. Heute – wer hätte das je gedacht? – macht sich darüber kaum noch jemand Gedanken; man sprüht ein Bekämpfungsmittel und vergisst sie einfach.

Das soll nicht heißen, dass die Farmer heutzutage keine Sorgen mehr hätten. Die haben sie sicher noch und werden sie wohl auch immer haben. Aber ich bin mir sicher, dass sie auch noch einige der Freuden genießen, die mir mein junges Leben versüßten. Wenn sich zum Beispiel im Oktober die Baumwolle langsam öffnete, war das einfach herrlich. Zuerst waren es wunderschöne weiße Blüten und dann, nach etwa drei Tagen, wurden sie rosa, die ganzen Felder. Was für ein Anblick.

Und das war noch nicht alles. Unter diesen rosafarbenen Blüten erschienen winzig kleine, zarte Samenkapseln, ein süßer Leckerbissen. Ich pflückte sie immer und aß sie, solange sie noch so zart waren, bevor sie anfingen faserig zu werden, und ich liebte ihren Geschmack. Meine Mutter sagte ständig: »Iss keine Baumwolle. Davon bekommst du Bauchweh.« Aber ich kann mich an kein Bauchweh erinnern. Ich erinnere mich nur an ihren Geschmack. Wie süß sie war.

JACK

Unsere Räucherkammer war ein schlichter Bretterbau von vielleicht vier mal vier Metern – keine primitive Hütte, sondern eine gute, dichte und stabile Konstruktion –, in der wir unser Fleisch räucherten. Alle Fleischvorräte mussten geräuchert werden, denn ohne Kühlvorrichtung, die wir natürlich nicht besaßen, wären sie sonst verdorben. Alle Leute, die auf dem Land lebten, hatten eine Räucherkammer, jedenfalls wenn sie nicht zu arm waren.

Außer dem Fleisch, das dort gerade hing, gab es nur zwei Dinge in unserer Räucherkammer: einen Salzbehälter, in dem das Pökelfleisch – Schinken, Schweineschulter, Speck – eingesalzen beziehungsweise »eingezuckert« wurde, wie wir es nannten. Und in der gegenüberliegenden Ecke war eine kleine Brennkammer, die Daddy gebaut hatte. Wenn wir Fleisch räucherten, sorgten wir dafür, dass darin Tag und Nacht grüne Hickoryzweige vor sich hin schwelten, und im Sommer hielten wir sie ständig in Betrieb, um die Insekten fernzuhalten und Bakterien abzutöten. Der Geruch nach verbranntem Hickoryholz, der immer über unserem Hof lag, hat sich mir tief eingeprägt.

Und genau in diese Räucherkammer führte mich Daddy, finster und fremd für mich in seinem Schmerz und seiner Erschütterung, und zeigte mir die blutigen Kleider von Jack.

Jack war mein großer Bruder und mein Held: mein bester Freund, mein großer Kumpel und mein Beschützer. Wir passten gut zusammen, Jack und ich; wir hatten glückliche Zeiten miteinander, ich liebte ihn.

© Ray Cash

Mit Jack (links) und Reba (im Hintergrund)

Und ich bewunderte ihn wirklich. Ich blickte zu ihm auf und respektierte ihn. Er war sehr reif für sein Alter, rücksichtsvoll, verlässlich und ausgeglichen. Er hatte so ein gefestigtes Wesen – eine solche Ernsthaftigkeit, könnte man sagen, auch in moralischer Hinsicht, solch eine gravitas –, dass keiner auch nur auf die Idee kam, an der Ernsthaftigkeit und Richtigkeit seiner Entscheidung zu zweifeln, als er verkündete, er fühle sich von Gott dazu berufen, Prediger zu werden. Jack Cash wäre sicher ein hervorragender Geistlicher geworden, darüber waren sich in Dyess alle einig. Wenn ich ihn als Vierzehnjährigen vor Augen habe, in dem Alter, als er starb, sehe ich ihn als Erwachsenen, nicht als einen Jungen.

Jack hatte eine sehr klare und feste Vorstellung von Recht und Unrecht, aber er konnte auch sehr lustig sein. Er war ein toller Angelpartner und Spielkamerad. Er war fit und stark, geradezu in perfekter körperlicher Verfassung, und er war ein kraftvoller Schwimmer und schneller Läufer. Natürlich konnten wir Jungs vom Land alle auf Bäume klettern wie die Eichhörnchen, aber er war schon außergewöhnlich. Er war so stark, dass er sogar an einem Seil hochklettern konnte, ohne die Füße zu benutzen.

Das imponierte mir sehr, denn ich war ein schwächlicher Typ, dürr und mager, und hatte überhaupt keine Kraft. Als Jack vierzehn war, hatte ich bereits beschlossen, dass Zigaretten schmecken. Ich fing mit zwölf an, regelmäßig zu rauchen. Ich stahl meinem Daddy Tabak, schnorrte bei anderen Kindern Zigaretten und ganz selten mal kaufte ich mir eine Packung »Prince Albert« oder manchmal auch »Bull Durham« oder »Golden Grain« und rollte mir selbst welche.

Ich war ziemlich geschickt darin, war ein begabter Raucher. Ich wusste, dass es schlecht und selbstzerstörerisch war, nicht nur weil der Pfarrer es sagte, sondern auch weil es einleuchtend war. Schon damals – egal was die älteren Leute heute sagen – wusste jeder, dass Rauchen schädlich ist, aber ich war nie einer, der sich von solchen Überlegungen davon abhalten ließ, ins eigene Verderben zu laufen. Jack wusste, dass ich rauchte, und konnte das überhaupt nicht gutheißen, aber er kritisierte mich nicht. Heute würde man sagen, er brachte mir bedingungslose Liebe entgegen. In dem Jahr, als er starb, hatte ich sogar schon angefangen, in seiner Gegenwart zu rauchen.

Es war der 12. Mai 1944, an einem Samstagmorgen. Ich hatte vor, angeln zu gehen. Jack wollte zum Arbeiten in die landwirtschaftliche Werkstatt der Highschool gehen, wo er einen Job hatte und am Sägetisch Eichenbäume zu Zaunpfählen zersägte. Er zögerte es hinaus. Er nahm einen der Wohnzimmerstühle, balancierte ihn auf einem Bein und drehte ihn immer wieder um die eigene Achse. Ich hatte meine Angel an die Veranda gelehnt. Als ich zur Haustür hinausging, sagte ich: »Komm doch, Jack. Komm mit mir angeln!«

»Nein«, sagte er, nicht sehr überzeugt. »Ich muss arbeiten gehen. Wir brauchen das Geld.« Er verdiente drei Dollar für einen ganzen Tag Arbeit.

Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mein Vater im Haus gewesen wäre, nur an meine Mutter, die sagte: »Jack, du wirkst so, als hättest du das Gefühl, du solltest lieber nicht gehen«, und an ihn, der sagte: »Nein. Ich habe das Gefühl, dass irgendetwas passieren wird.«

»Bitte geh nicht«, sagte sie und ich fiel ein: »Geh mit mir angeln, Jack. Komm, wir gehen angeln.« Aber er blieb dabei: »Nein, ich muss los. Ich muss zur Arbeit. Wir brauchen das Geld.« Schließlich setzte er den Stuhl auf dem Boden ab und ging schweren Herzens mit mir zur Tür hinaus. Ich weiß noch, wie meine Mutter dastand und uns zusah, als wir aufbrachen. Keiner sagte etwas, aber sie beobachtete uns. Das tat sie normalerweise nicht.

Das Schweigen hielt an, bis wir die Abzweigung erreichten, an der ein Weg ins Stadtzentrum und der andere zu unserem Angelplatz führte.

Jack fing an herumzublödeln. Er imitierte Bugs Bunny und sagte: »Was liegt an, Doc? Was liegt an, Doc?«, mit dieser albernen Stimme, die so gar nicht zu ihm passte.

Ich spürte, dass die Fröhlichkeit nur vorgetäuscht war. Ich versuchte es noch einmal: »Geh mit mir angeln, Jack. Komm schon, lass uns gehen.«

Es war nichts zu machen. »Nein, ich muss arbeiten gehen«, sagte er wieder.

Und das tat er dann auch. Er bog ab in Richtung Schule und ich ging weiter zu unserem Angelplatz. Solange ich ihn noch hören konnte, plapperte er dieses dämliche, unnatürliche »Was liegt an, Doc? Was liegt an, Doc?« vor sich hin.

Am Angelplatz angekommen, saß ich erst mal eine ganze Weile einfach nur da, ohne die Leine auch nur ins Wasser zu werfen. Schließlich warf ich sie doch aus, aber ich spielte nur damit herum, patschte mit der Leine aufs Wasser, machte nicht einmal den Versuch, einen Fisch zu fangen.

Es war schon merkwürdig. Es war, als ob ich gewusst hätte, dass irgendetwas nicht stimmte, doch ich konnte nicht sagen, was es war. Ich dachte dabei nicht einmal an Jack. Ich spürte nur, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Nach einer Weile zog ich meine Angelschnur aus dem Wasser und legte mich auf die Uferböschung – ich lag einfach nur da. So blieb ich eine lange Zeit reglos liegen, bevor ich aufstand, meine Angelrute schnappte und mich auf den Heimweg machte. Ich erinnere mich, dass ich sehr langsam ging, viel langsamer als sonst.

Als ich an die Abzweigung kam, an der ich mich von Jack getrennt hatte, sah ich meinen Vater schon kommen. Er saß in einem Auto, ich glaube, es war ein Model A, das Auto des Pfarrers. Daddy hielt auf meiner Höhe an und sagte: »Schmeiß deine Angel in den Graben und komm rein, JR. Lass uns nach Hause fahren.«

Ich spürte, dass da irgendetwas ganz und gar nicht stimmte. Ich wollte meine Angel behalten, aber Daddy machte einen so verzweifelten Eindruck, dass ich gehorchte. Ich warf die Angel einfach in den Graben und stieg ins Auto. »Was ist los, Daddy?«, fragte ich. »Jack ist sehr schwer verletzt«, sagte er.

Danach sagte er nichts mehr und ich fragte nicht nach. Als wir zu Hause ankamen, etwa eine Meile hinter der Kreuzung, holte er hinten aus dem Auto eine braune Einkaufstüte heraus.

»Komm mit rüber in die Räucherkammer«, sagte er mit leiser, tonloser Stimme. »Ich möchte dir etwas zeigen.« Die Tüte war voller Blut.

In der Räucherkammer zog er Jacks Kleider aus der Einkaufstüte, legte sie auf den Boden und zeigte mir, wo die Kreissäge Jack von den Rippen abwärts über den Bauch bis runter in die Leistengegend zerschnitten hatte. Sein Gürtel und das Hemd und die Hose seiner Khakiuniform, alles war zerfetzt und blutig, geradezu getränkt in Blut.

Daddy sagte: »Jack hat sich an der Säge verletzt und ich fürchte, wir werden ihn verlieren.« Dann weinte er. Es war das erste Mal, dass ich ihn weinen sah.

Er weinte nicht lange. Dann sagte er: »Ich bin nach Hause gekommen, um dich zu holen. Jack ist im Krankenhaus im Zentrum. Lass uns dorthin fahren und nach ihm schauen. Es ist vielleicht das letzte Mal, dass wir ihn lebend sehen.«

Wir sahen Jack noch lebend. Als wir im Krankenhaus ankamen, war er bewusstlos, vollgepumpt mit Schmerzmitteln, aber er starb noch nicht. Am Mittwoch, vier Tage nach seiner Verletzung, hielten alle Kirchengemeinden der Stadt einen Gottesdienst für ihn ab und am nächsten Morgen war er erstaunlicherweise wieder bei Bewusstsein. Er sagte, er fühle sich gut, und er sah gut aus. Er lag im Bett, in prächtiger Verfassung, wenn man so will, und las seine Post – er hatte einen Brief von seiner Freundin bekommen – und lächelte glücklich. Meine Mutter, mein Vater und ich glaubten an ein Wunder. Jack würde leben!

Der alte Dr. Hollingsworth wusste es besser. Er hatte Jack operiert, nachdem er eingeliefert worden war, und er sagte uns immer wieder: »Machen Sie sich jetzt bloß keine allzu großen Hoffnungen. Ich musste zu viel aus ihm herausnehmen und … na ja, es ist eigentlich wirklich nichts mehr da drin. Sie sollten die Familienangehörigen kommen lassen, die ihn noch einmal sehen wollen, bevor er geht.« Das taten wir – Roy war in Texas, glaube ich, und meine ältere Schwester Louise war in Osceola in Arkansas –, aber wir hatten immer noch Hoffnung.

Nicht sehr lange. Am Freitag verschlechterte sich Jacks Zustand wieder. In dieser Nacht schliefen wir im Krankenhaus, in den Betten, die Dr. Hollingsworth für uns acht organisiert hatte: Daddy, die drei Mädchen, die drei Jungs und Mom.

Am Samstagmorgen wachte ich in aller Frühe auf und hörte Daddy weinen und beten. Ich hatte ihn vorher auch noch nie beten sehen. Als er sah, dass ich wach war, sagte er: »Komm mit in sein Zimmer. Wir wollen uns von ihm verabschieden.«

Wir gingen hinein. Alle weinten. Meine Mutter stand am Kopfende von Jacks Bett, meine Brüder und Schwestern drum herum. Daddy führte mich zum Kopfende gegenüber meiner Mutter und wir hörten, wie Jack wirres Zeug redete: »Die Maultiere sind los, lasst sie nicht ins Maisfeld, fangt die Maultiere ein!« Aber plötzlich wurde er ruhig und klar. Er schaute sich um und sagte: »Ich bin froh, dass ihr alle da seid.«

Er schloss seine Augen: »Es ist ein schöner Fluss«, sagte er.

»Er fließt in beide Richtungen … Nein, da gehe ich nicht entlang … Ja, das ist die Richtung, in die ich will … Aaaah, Mama, kannst du es nicht sehen?«

»Nein, mein Junge, ich kann es nicht sehen«, sagte sie.

»Aber kannst du die Engel hören?«

»Nein, mein Junge, ich kann keine Engel hören.«

Seine Augen füllten sich mit Tränen. »Ich wünschte, du könntest es«, sagte er. »Sie sind so schön … Es ist so wundervoll, und wie schön es dort ist.«

Dann bewegte er sich nicht mehr. Er hatte eine Darmvergiftung und das Zeug lief ihm aus dem Mund über die Brust. Er war von uns gegangen.

Jack zu verlieren war schrecklich. Es war damals schlimm und es ist heute noch ein großer, kalter, trauriger Fleck in meinem Herzen und meiner Seele. Schmerz und Verlust kann man nicht einfach verdrängen. Man kann sich drehen und wenden wie man will, aber früher oder später muss man sich einfach damit auseinandersetzen. Man muss da durchgehen, um hoffentlich auf der anderen Seite wieder herauszukommen. Die Welt, die einen dann erwartet, wird nie mehr dieselbe sein wie die Welt, die man verließ.

Einige Dinge dieser Welt ändern sich jedoch nicht. Ich sehe die Armut um mich herum in Jamaika, wie hart das Leben für viele Menschen hier ist, wie sie sich endlos abmühen für einen geringen Lohn und noch weniger Hoffnung in ihrem Leben, nichts als Träume und Fantasien. Das führt mir wieder vor Augen, was mich an Jacks Tod heute noch am meisten bedrückt. Die Tatsache, dass seine Beerdigung am Sonntag, dem 21. Mai 1944, stattfand und Montagmorgen, am 22. Mai, unsere ganze Familie wieder auf den Baumwollfeldern stand. Alle, auch meine Mutter, die gerade ihren Sohn begraben hatte, arbeiteten und absolvierten ihren üblichen Zehnstundentag.

Ich sah mit an, wie meine Mutter auf die Knie fiel und ihren Kopf auf die Brust sinken ließ. Mein armer Daddy ging zu ihr hinüber und fasste sie am Arm, aber sie schüttelte ihn ab.

»Ich stehe erst auf, wenn Gott mir aufhilft!«, sagte sie voller Wut und Verzweiflung. Und kurz darauf war sie wieder auf den Beinen und hackte weiter.

Damit man sich keine allzu romantischen Vorstellungen macht von dem guten, natürlichen, mit harter Arbeit verbundenen und charakterformenden Landleben, das wir damals geführt haben, muss man sich nur das Bild von Carrie Cash in Erinnerung rufen, da unten im Schlamm zwischen den Baumwollreihen, am schlimmsten Tag, den eine Mutter erleben kann. Wenn es heißt, die Baumwolle war der König des ländlichen Südens, dann stimmt das in mehr als einer Beziehung.

Nach Jacks Tod fühlte ich mich, als wäre ich selbst gestorben. Ich spürte einfach kein Leben mehr in mir. Ich war furchtbar einsam ohne ihn. Ich hatte keinen anderen Freund.

Zunächst wurde es eher schlimmer als besser. Ich erinnere mich, wie ich in jenem Sommer 44 mit dem Bus zu einem Pfadfinderlager fuhr und über nichts anderes redete als über Jack, bis mich ein paar von den anderen Kindern zum Schweigen brachten: »Hey, Mann, wir wissen jetzt, dass dein Bruder tot ist und dass du ihn gemocht hast, es reicht jetzt, okay?«

Das hatte gesessen. Ich hörte ganz auf, über Jack zu reden. Jeder wusste, wie ich mich fühlte und wie meine Mutter sich fühlte. Sie brauchten niemanden, der ihnen das erzählte. Und deshalb, ja: furchtbar einsam. Das trifft es wohl am besten.

Es wurde ein bisschen besser, als einige meiner Klassenkameraden anfingen, sich um meine Freundschaft zu bemühen, besonders ein Junge namens Harvey Glanton, der für den Rest der Schulzeit mein bester Freund wurde. Seine Freundschaft gab den Anstoß dafür, dass ich langsam wieder herausfand aus der tiefsten Dunkelheit, die ich je erlebt hatte.

Eine wirklich treibende Kraft war natürlich der Sex. Mit etwa fünfzehn hatte ich die Mädchen entdeckt. Sie halfen mir sehr über meine Einsamkeit hinweg. Als sich meine Hormone langsam in Bewegung setzten, setzte auch ich mich in Bewegung.

Jack ist nicht wirklich gegangen, jedenfalls nicht mehr als andere auch. Er übt nach wie vor einen starken Einfluss auf mich aus. Als wir Kinder waren, versuchte er, mich vom Weg des Todes auf den Weg des Lebens zu bringen, mich zum Licht hin zu führen, und seit er gestorben ist, sind seine Worte und sein Beispiel wie Wegweiser für mich. Die wichtigste Frage bei vielen der Probleme und Krisen in meinem Leben war: »Was hätte Jack getan? Welche Richtung hätte er eingeschlagen?«