9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

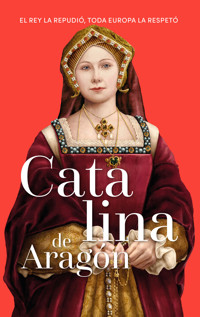

EL REY LA REPUDIÓ, TODA EUROPA LA RESPETÓ Fue una mujer muy culta, con una magnifica preparación política y un alto sentido del deber a la que, sin embargo, siempre se ha presentado como una reina anodina y mala esposa, repudiada por el rey Enrique VIII.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 194

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Índice

EL REY LA REPUDIÓ, TODA EUROPA LA RESPETÓ

I. LA PRIMERA EMBAJADORA DE LA HISTORIA

II. UNA AUTÉNTICA REINA

III. EL JUEGO DE LA POLÍTICA

IV. LUCHADORA INQUEBRANTABLE

V. HONOR Y DIGNIDAD

VISIONES DE CATALINA DE ARAGÓN

CRONOLOGÍA

© Magdalena Lasala Pérez por el texto

© Cristina Serrat por la ilustración de cubierta

© 2020, RBA Coleccionables, S.A.U.

Diseño cubierta y portadillas de volumen: Luz de la Mora

Diseño interior: tactilestudio

Realización: EDITEC

Asesoría narrativa: Ariadna Castellarnau Arfelis

Asesoría histórica: María de los Ángeles Pérez Samper

Equipo de coloristas: Elisa Ancori y Albert Vila

Fotografías: Wikimedia Commons: 158, 159; Zip Lexing / Alamy Stock Photo: 161.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

Primera edición en libro electrónico: octubre de 2025

REF.: OBDO861

ISBN: 978-84-1098-755-5

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

EL REY LA REPUDIÓ, TODA EUROPA LA RESPETÓ

Desde hace siglos, la consideración inferior a la que se ha visto relegada la figura femenina nos ha privado de conocer en toda su envergadura el legado de mujeres que fueron determinantes para el momento histórico que les tocó vivir, desempeñando papeles primordiales en diversos campos, y que marcaron pasos decisivos en el desarrollo de las sociedades. Una de las figuras más ensombrecidas y diezmadas por la incomprensión histórica ha sido Catalina de Aragón, infanta de Aragón y Castilla, reina de Inglaterra como primera esposa del rey Enrique VIII.

Al igual que sus hermanos, Catalina estaba destinada, desde el instante mismo de su nacimiento, a ser una moneda de cambio en la política de alianzas matrimoniales de sus padres, los Reyes Católicos. También como sus hermanos, su futuro se encontraba lejos de Castilla: en la corte de Inglaterra, como esposa de Arturo Tudor, primogénito y heredero de Enrique VII. Su madre, la reina Isabel, diseñó para ella una esmerada formación destinada a dotarla de todos los recursos necesarios para ser una reina. Hablaba, leía y escribía en castellano, latín y griego, además de hablar francés, alemán e inglés, que acabó dominando como su idioma cotidiano; también estudió derecho, filosofía, literatura clásica, aritmética y heráldica, entre otras disciplinas. Todo ello en un entorno privilegiado, lleno de poderosísimas presencias femeninas, pues tanto Catalina como sus hermanas tuvieron la fortuna de convivir con las mujeres más cultas del momento, protegidas por el mecenazgo de su madre.

El verano de 1501, Catalina se embarcó hacia la brumosa Inglaterra para desposarse con su prometido. No había cumplido aún los dieciséis años, pero en su corazón llevaba el ejemplo de las mujeres que la habían criado. Era noble, corajuda, inteligente y con una fortaleza interior oculta bajo los delicados rasgos heredados de su bisabuela Catalina Lancaster: tez pálida, ojos claros y cabellos rubios. La vida, no obstante, pronto le daría la ocasión de demostrar su valía. A los pocos meses de casarse, Arturo falleció a causa de unas fiebres y ella se vio viuda y en una tierra que no era la suya.

Comenzó entonces una etapa oscura para Catalina, plagada de dificultades. Su suegro, Enrique VII, se negó a devolver la dote a los Reyes Católicos y decidió casarla con su segundo hijo, Enrique, cuando este alcanzara la mayoría de edad, pues era cinco años menor que Catalina. Mientras, la joven fue confinada en Durham House, un caserón húmedo y despojado a orillas del Támesis. Fue aquí, en este punto de la historia, cuando Catalina sacó a relucir una tenacidad y fortaleza de carácter encomiable. Se esperaba de ella que fuera dócil, sumisa, callada y manipulable; se esperaba también que no se quejara, que bajara la cabeza mientras Enrique VII tejía y destejía su destino sin contemplaciones, tanteando otras candidatas para su hijo, y ella languidecía sola, sin amigos y casi sin recursos. Pero Catalina no era una princesa cualquiera. Era la hija de Isabel la Católica y su objetivo era ser reina consorte de Inglaterra y afianzar la política comenzada por sus padres. Para eso había abandonado su querida Granada y viajado a través del océano hasta su nueva patria. Así, sabiendo que nadie mejor que ella podía defender sus intereses, pidió a su padre que la nombrara embajadora de la corte española en Inglaterra. Solo de este modo, gracias al poder que le confería el cargo y a sus enormes habilidades diplomáticas, consiguió mantenerse fiel a sus principios y no doblegarse ante los deseos de los demás. No fue Enrique VII, ni su padre, Fernando, ni tampoco su futuro esposo quienes la sacaron de apuros y lograron salvarla de varias conspiraciones en su contra, sino su talento.

Esta imagen de una Catalina madura a una edad muy temprana, sabia, consciente de su poder y de sus capacidades difícilmente cuadra con esa otra imagen oscurecida por la larga sombra de su esposo. Es Enrique VIII, famoso por sus excesos, su colección de mujeres y la pasión amorosa que lo llevó a provocar uno de los grandes cismas de la cristiandad, el que ha acaparado casi todos los titulares. A su lado, Catalina suele aparecer empequeñecida, apenas un nombre en la larga lista de sus esposas y, en el mejor de los casos, muda contrincante de Ana Bolena, otra de las grandes incomprendidas de la historia. No obstante, Catalina fue mucho más que la mujer de Enrique VIII. Fue, ante todo, reina de Inglaterra, y una reina muy consciente de su poder. Educada por una de las soberanas más poderosas de la historia europea, conocía perfectamente cuáles eran sus roles y qué esperaba el pueblo de ella, y se dedicó a cumplirlo a la perfección.

Además de aconsejar al rey, servir de agente de la política española en Inglaterra, dedicarse con inteligencia y corazón a mejorar la calidad de vida de sus súbditos y elevar el nivel intelectual de la corte y del país apoyando las cátedras universitarias, Catalina sabía que su principal cometido era dar un heredero a la Corona. Los siete embarazos que tuvo desde 1509 hasta 1518 solo permitieron que una hija llegara a la edad adulta. Es de sobra conocida la obsesión de Enrique VIII por el hijo varón que le permitiera continuar el linaje; también se han vertido ríos de tinta sobre su encaprichamiento con Ana Bolena. Lo que la mayoría de la gente desconoce es la agotadora batalla política que libró Catalina para conservar su corona y los derechos sucesorios de su hija María, a la que quería ver un día ciñéndose la corona de Inglaterra.

Catalina no es la esposa repudiada por Enrique. Esta es solamente una ínfima parte de la historia, aunque haya calado hondo en el imaginario popular. En realidad, lo que define mejor a esta apasionante mujer no es el sufrimiento, ni la humillación, ni el menosprecio que sufrió por parte de su esposo, sino dos cualidades que hicieron de ella un ser excepcional: un inquebrantable espíritu de lucha y un altísimo sentido de la dignidad personal. Catalina usó todo el poder a su alcance para impedir que Enrique llevara a cabo el divorcio. Recurrió al papa, a su sobrino Carlos V, se rodeó de consejeros afines a su causa y se sirvió de fieles sirvientes a los que enviaba de incógnito a la corte del emperador con mensajes cifrados. Lo que estaba en juego era su honor, su estatus y el estatus de su hija. Puede que su recuerdo haya quedado emborronado por las humillaciones que sufrió, pero ha llegado la hora de desempolvar su retrato y hacerle justicia: Catalina de Aragón fue una de las soberanas más amadas de la historia de Inglaterra; una mujer íntegra que jamás se traicionó a sí misma; una eficaz gobernadora que supo jugar sus cartas y defenderse en todo momento, negándose, aun después de hacerse efectiva la separación, a aceptar el denigrante título de «princesa viuda».

A pesar de su tragedia personal, Catalina de Aragón venció el destino al que muchas reinas no pudieron escapar: el de ser simples procuradoras de un heredero varón para el esposo. En su caso, su papel no fue pasivo ni ajeno a los entresijos, la política y las intrigas del reino. Además de inspirar un respeto inmenso entre sus contemporáneos, fueran sus súbditos más humildes o intelectuales como Tomás Moro o Juan Luis Vives, Catalina es referente indiscutible como reina culta y mujer brillante, pero sobre todo es modelo de una voluntad indoblegable para permanecer firme en una libertad asumida interiormente y en las convicciones propias. Ni tan siquiera uno de sus más grandes enemigos, el artífice real de la ruptura de Enrique con la Iglesia católica, el propio Thomas Cromwell, pudo dejar de reconocer su enorme valor y la injusticia que su época cometió con ella: «Si no fuera por su sexo, podría haber desafiado a todos los héroes de la historia».

I

LA PRIMERA EMBAJADORA DE LA HISTORIA

No iba a permitir que se dispusiese su futuro sin su participación. Decidió ocuparse ella misma para que nada escapara a su conocimiento.

Abrió los ojos y sintió que volvía a nacer. La cegaba un tenue resplandor proveniente de algún sitio desconocido y un sabor seco y amargo en la boca le trajo el recuerdo de los membrillos crudos del invierno en Granada. Su piel aún estaba bañada en sudor, después de muchos días de acecharle la muerte. Durante semanas, solo había recuperado la consciencia de vez en cuando para comprender que algo en ella luchaba por aferrarse a la vida. En cada una de aquellas ocasiones, había vuelto a sumirse en un profundo sopor que solo los susurros y sollozos de doña Elvira Manuel y de las otras damas de compañía, seguras de que moriría sin remedio, lograban atravesar. Corría el mes de mayo de 1502 y la primavera era incierta y húmeda en Ludlow, el frío rincón de Gales donde ella y su esposo se habían trasladado apenas unos meses atrás, antes de que ambos enfermaran del llamado «sudor inglés».

Ella misma pidió echar pie a tierra para ponerse a prueba. Se palpó el cuello, el pecho, el costado. Había adelgazado mucho. Notó las costillas salientes y su cintura se le antojó excesivamente mínima. Doña Elvira le explicó que todos habían temido por su vida, que le habían administrado los Santos Sacramentos para despedirla de este mundo y que habían pasado más de dos meses terribles rezando por ella y su salvación. Catalina preguntó por el príncipe Arturo. Entonces, le informaron que su esposo había muerto el 2 de abril sin recuperar el sentido, consumido por la fiebre alta y el sudor incesante que extenuó su vida hasta apagarla. Su cuerpo había sido velado durante tres semanas por la nobleza llegada de toda Inglaterra, y el 23 de abril, un día de lluvia pertinaz y viento terrible, el féretro había sido trasladado en una imponente comitiva fúnebre hasta la catedral de Worcester, donde se habían oficiado las exequias. Catalina sintió un nudo en la garganta. Pobre Arturo, pensó. Solo podía recordar de él aquella fragilidad que la había impresionado en el mismo instante de conocerlo; no retenía en su memoria nada más directo ni personal y los retratos que lo conmemoraban eran imágenes que no reconocía. Su esposo solo le había dejado las sensaciones fugaces de algo que no había llegado ni siquiera a comenzar.

Catalina solicitó que le cambiaran la bata de cama que llevaba sobre los hombros por un vestido de luto regio. No lloraría delante de sus damas y servidoras por su vida y sus planes truncados, ni dejaría que el impacto recibido por la muerte de su esposo la mostrase vulnerable o indefensa. Ordenó luego que la llevasen junto a su escribanía; era su intención escribir cuanto antes a sus excelencias los reyes Isabel y Fernando. Vino a su mente la imagen de su madre, Isabel de Castilla. La vio de nuevo en su recuerdo, encabezando de riguroso luto el sepelio de su hermano, el príncipe Juan de Aragón, que había muerto cinco años antes, llevándose consigo las esperanzas de sus padres. Juan era el heredero de las coronas de Aragón y Castilla; en su persona y título se unían los territorios de esa Hispania que los Reyes Católicos deseaban amalgamar como un todo.

Tomó la pluma. Sumida en un empecinado silencio, Catalina se prometió a sí misma que no se derrumbaría. Había sido educada en la contención de las emociones, que al desbordarse nublan el entendimiento. Su autocontrol enorgullecía a su madre, su modelo, su educadora en la ciencia de ser una reina. Cuando murió Juan, su padre se había mostrado inconsolable y rabioso, incapaz de soportar una pena tan intensa como aquella, pero su madre no había derramado en público ni una lágrima, aunque muchos dijeron haberla visto sollozar bajo los velos negros. Ahora, al evocar aquella fuerza femenina templada en las estrategias políticas y de guerra, supo que también ella saldría adelante.

Catalina de Aragón era la última hija de Isabel y Fernando, nacida en 1485, cuando faltaban menos de siete años para que el empeño y la astucia de sus padres consiguieran la anexión del reino nazarí de Granada a la Corona castellana. Catalina, al igual que sus hermanas, había recibido una educación exquisita. Beatriz Galindo, apodada la Latina, una de las mujeres más cultas de su tiempo, gran erudita y humanista, había sido una de sus preceptoras y gracias a ella la infanta había obtenido una formación superior a la de las princesas de otras cortes de Europa.

Los astrólogos, que nunca faltaban para hacer predicciones, habían coincidido en el espíritu superviviente que traía consigo Catalina, según su fecha de nacimiento, el 16 de diciembre. Su signo, capricornus, regido por Saturno, era emblema de sabiduría primordial y simbolizaba la semilla que resiste el frío invernal en su encierro bajo tierra, concentrada en superar la soledad necesaria para probar su fuerza, seguir viva y emerger por fin victoriosa sobre las condiciones más duras. Además de su naturaleza, el ejemplo de su madre la había preparado para permanecer fiel a sus certezas y para no rendirse jamás. La vida, por su lado, se había encargado de curtirla en decir adiós y desprenderse de aquello que más amaba. En los últimos cinco años, le había tocado asistir a la muerte de su hermano Juan y de dos de sus hermanas, Isabel y María, además de la terrible pérdida del pequeño Miguel de la Paz, hijo de Isabel y el rey de Portugal Manuel I, al que habían consumido unas fiebres. Y ahora le tocaba despedirse de su esposo, ese muchacho frágil y bello como un querubín.

El encanto de Arturo —elegante, rubio y pálido— la había seducido desde el primer instante, a pesar de su figura endeble y frágil. La actitud del príncipe había sido la de un alegre enamorado que la trataba con delicadeza extrema, expresándole su contento por la boda, disfrutando de mostrar ante el pueblo a su bellísima esposa española de ojos azules, tez blanca y cabello rojizo. Juntos habían gozado de los vítores y las alabanzas de las gentes a su paso, ofreciendo bailes donde ella había demostrado sus excelentes dotes para la danza. A pesar de la extensa cultura de ambos, pronunciaban el latín de modos diferentes y por ello tuvieron que usar intérpretes, hasta que hallaron un lenguaje común. Quizá eso había demorado la intimidad, pensó Catalina; quizá el haber emprendido un viaje de Estado a las tierras de Gales, tan inmediato a los esponsales, había retrasado el encuentro a solas: el cansancio, el invierno, lo extraño de aquellos parajes tan alejados. Ambos eran muy jóvenes. Él tenía quince años y ella dieciséis. ¿Había sido esta pequeña diferencia de edad la que había llevado a Arturo a retrasar aquello que se espera de los príncipes herederos? A la infanta no le había pasado desapercibido el modo en que su esposo la miraba a veces, como si ella fuese mucho más madura que él. Luego habían enfermado y ahora Arturo estaba muerto. Su destino había dado un vuelco.

Con enorme esfuerzo, Catalina apartó esos pensamientos de su mente y se concentró en la carta que iba a escribir a su madre. Aunque los embajadores, el obispo don Pedro de Ayala y el doctor Rodrigo González de Puebla, habían mantenido informados a los reyes del avance de su salud, sabía que ninguna noticia les haría tanto bien como las que ella misma les hiciera llegar de su puño y letra. Había transcurrido un año desde que el 21 de mayo de 1501 partiera con su séquito hacia Inglaterra. La acompañaban el arzobispo Alonso de Fonseca y su confesor y capellán don Alejandro Geraldini, un erudito que había sido preceptor suyo y de su hermana María en los años de formación, además de varios secretarios y las damas de honor. Por último, viajaba también con ella, por designación directa de la reina, doña Elvira Manuel, una mujer en la que Catalina confiaba como en su propia madre.

A lo largo de tres meses de calor agotador, Catalina y su corte recorrieron en dirección norte los caminos de Toledo, Medina del Campo y Valladolid, hasta La Coruña, donde los aguardaba la escuadra real que debía llevar a la infanta a Inglaterra. Embarcaron el 17 de agosto. A los cuatro días de navegación, estalló una tormenta que obligó a la flota a volver a costas españolas, concretamente a Laredo, en Cantabria. La partida se demoró un mes, el tiempo que duraron las reparaciones de los barcos. El 27 de septiembre se hicieron de nuevo a la mar y a pesar de que la travesía fue dura, sembrada de violentas tormentas, la princesa no expresó queja o miedo alguno, ni sintió que su fin estuviera próximo. Sabía que iba a sobrevivir, a eso y a mucho más. El 2 de octubre llegaron finalmente a Plymouth. Varias embarcaciones reales, engalanadas con estandartes que rendían honor a Inglaterra y España, esperaban a la maltrecha flota para escoltarla hasta el interior del puerto. Catalina preguntó por sus damas y los marineros que se afanaban en la cubierta le respondieron que todavía estaban refugiadas. Hizo que subieran al balcón de la proa con ella y doña Elvira se acercó para reprocharle que estuviera tan expuesta al frío matutino, pero Catalina negó con la cabeza. No quería perderse ningún detalle.

El cielo gris parecía amenazar con una nueva tormenta, pero el capitán le explicó que ese era el color habitual del firmamento en las costas de Inglaterra. Catalina comprobaría muy pronto que también en el interior del país el cielo era habitualmente gris y sombrío, pero lejos de compararlo con el azul intenso que este tenía en la tierra española, aprendió a disfrutar de la belleza bronca y grave que guardaba. Sus damas le hablaban, pero ella quería escuchar las voces de todo ese público apiñado que la saludaba con enormes muestras de alegría desde el embarcadero.

Catalina pisó tierra firme y se dejó envolver por los aplausos y los cánticos de aquella gente que le agradecía haber llegado a Inglaterra para legitimar —con su fabulosa excelencia como infanta de España— la dinastía recién nacida de los Tudor. Esperó a que estuviesen dispuestos los caballos y los palanquines y pidió que la llevasen a una iglesia para agradecer a Dios que la hubiese conducido sana y salva a través de las embravecidas olas del océano; no le importaba no haberse cambiado de ropa, ni el leve mareo que sentía mientras se acostumbraba a la firmeza del suelo. Cuando salió de la iglesia de Plymouth, la gente seguía aclamándola con enorme cariño y Catalina saludó a su nuevo pueblo con la mano. No significaban nada las calamidades sufridas en tantos meses de travesía, ese recibimiento había merecido la pena y quiso sentirlo como el presagio de que iba a ser una reina muy amada por su nueva patria.

Sin duda, Catalina deseaba conocer en persona a su prometido, pero su interés no era comparable al que sentía el propio Enrique VII, su futuro suegro, quien se trasladó de inmediato a la residencia donde la princesa ya se había engalanado para la recepción de bienvenida a la corte. Catalina fue conducida a través de largos y oscuros pasillos ante la presencia del rey. Bajo sus pies calzados con delicados chapines, sentía el frío de las losas ajedrezadas. Llevaba la cara cubierta con un velo, como mandaba el protocolo de la corte castellana, y al llegar frente a Enrique, este le pidió que se descubriera. Doña Elvira y el arzobispo don Alonso Fonseca negaron con la cabeza. La costumbre castellana dictaba que la novia no debía dejar ver su rostro hasta después de la boda. Se produjo aquí un ligero altercado entre españoles e ingleses. El rey argüía que, como prometida de su hijo, Catalina era ya una súbdita inglesa y que las costumbres castellanas no tenían vigencia en su corte. La discusión se prolongó durante unos minutos hasta que Catalina intervino. Puesto que se hallaba en Inglaterra, dijo dirigiéndose a don Alonso, sus padres comprenderían que ella se amoldara cuanto antes a las costumbres de la corte que a partir de ese momento iba a ser su hogar, pues para eso la habían educado. Castilla era el pasado, zanjó. Dos de sus damas alzaron entonces el velo y la joven realizó una profunda reverencia. Su belleza impresionó a toda la corte y agradó especialmente a Enrique VII, pues era cierto que Catalina tenía unos expresivos ojos azules, un cabello dorado rojizo que contrastaba hermosamente con la blancura de su piel y una sonrisa cautivadora. Pero la infanta, ajena a toda la admiración que acababa de despertar a su alrededor, desplazó su mirada a la izquierda. Una figura había captado su atención. Ese muchacho liviano y sonriente que acababa de entrar en la estancia era Arturo, su prometido.

A finales de mayo de 1502, una vez los médicos la consideraron lo suficientemente restablecida como para soportar un viaje en litera, Catalina se trasladó desde Ludlow hasta Londres. Su futuro, que hasta hacía poco tiempo parecía tan amable para ella, se había oscurecido como un día de sol asaltado por las nubes de un temporal imprevisto. La joven calculaba ahora cómo reconstruir su situación en la corte. Había sido considerada un excelente partido para el heredero inglés porque era una princesa de sangre verdaderamente real, descendiente de los linajes más importantes y regios de toda Europa, y su unión con Arturo Tudor sellaba la alianza de Inglaterra y España contra el rey de Francia, rival de ambos países. Sin embargo, una vez muerto Arturo, su posición se había vuelto muy delicada. Su suegra, Isabel de York, que ya había cumplido los treinta y seis años, intentaba desesperadamente quedarse embarazada para mitigar así la ansiedad de Enrique VII tras la muerte de su primogénito, a pesar de que ya tenían otro hijo, Enrique, duque de York, quien aquel junio cumpliría once años. Catalina apenas lo había visto un par de veces, siempre elegante y correcto con ella, bien formado y crecido en poco tiempo hasta rebasar la estatura que había tenido su difunto esposo.