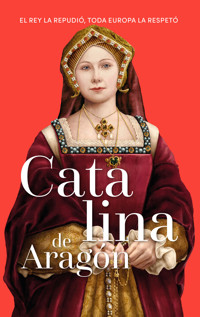

9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Reinas Rebeldes

- Sprache: Spanisch

NI SERPIENTE, NI BRUJA. REINA LÚCIDA Y FIRME A Catalina de Médici la historia la retrató como una reina envenenadora, la "madre negra" de Francia, maestra de intrigas y artífice de guerras religiosas. Pero detrás de esa leyenda oscura se alza la figura de una gobernante lúcida, diplomática incansable y defensora de la estabilidad en tiempos convulsos. Formada en el humanismo florentino, Catalina fue mecenas de las artes, protectora de la ciencia y estratega de la paz. Esta biografía desmonta el mito de la viuda maquiavélica y revela a la increíble mujer que ejerció el poder con inteligencia en un mundo que solo toleraba su silencio. Su verdadera herencia no es la sospecha, sino la razón frente al caos. Una historia apasionante que devuelve la voz a una reina que desafió los límites impuestos a su género.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 196

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Índice

NI SERPIENTE, NI BRUJA. REINA LÚCIDA Y FIRME

I. FRAGUAR EL PROPIO DESTINO

II. UN LUGAR EN LA CORTE

III. UNA REINA EN LA SOMBRA

IV. GOBERNAR CON MANO FIRME

V. LA POLÍTICA DEL AMOR

VISIONES DE CATALINA DE MÉDICI

LA VISIÓN DE LA HISTORIA

NUESTRA VISIÓN

CRONOLOGÍA

© Magdalena Lasala Pérez por el texto

© Cristina Serrat por la ilustración de cubierta

© 2021, RBA Coleccionables, S.A.U.

Diseño cubierta y portadillas de volumen: Luz de la Mora

Diseño interior: tactilestudio

Realización: Editec Ediciones

Asesoría narrativa: Ariadna Castellarnau Arfelis

Asesoría histórica: María de los Ángeles Pérez Samper

Fotografías: Wikimedia Commons: 159, 160, 161

Para Argentina:

Edita RBA EDICIONES ARGENTINA S.R.L., Av. Córdoba 950 5º Piso “A”. C.A.B.A.

Publicada e importada por RBA EDICIONES ARGENTINA S.R.L.

Distribuye en C.A.B.A y G.B.A.: Brihet e Hijos S.A., Agustín Magaldi 1448 C.A.B.A.

Tel.: (11) 4301-3601. Mail: [email protected]

Distribuye en Interior: Distribuidora General de Publicaciones S.A., Alvarado 2118 C.A.B.A.

Tel.: (11) 4301-9970. Mail: [email protected]

Para México:

Edita RBA Editores México, S. de R.L. de C.V., Av. Patriotismo 229, piso 8, Col. San Pedro de los

Pinos, CP 03800, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, México

Fecha primera publicación en México: septiembre 2021

Editada, publicada e importada por RBA Editores México, S. de R.L. de C.V., Av. Patriotismo 229,

piso 8, Col. San Pedro de los Pinos, CP 03800, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, México

ISBN: 978-607-556-130-1 (Obra completa)

ISBN: en trámite (Libro)

Para Perú:

Edita RBA COLECCIONABLES, S.A.U., Avenida Diagonal, 189, 08019 Barcelona, España.

Distribuye en Perú: PRUNI SAC RUC 20602184065, Av. Nicolás Ayllón 2925 Local 16A

El Agustino. CP Lima 15022 - Perú. Tlf. (511) 441-1008. Mail: [email protected]

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

Primera edición en libro electrónico: diciembre de 2025

REF.: OBDO864

ISBN: 978-84-1098-758-6

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

NI SERPIENTE,NI BRUJA.REINA LÚCIDA Y FIRME

Catalina de Médici, una de las mujeres más poderosas del siglo xvi, es también una de las figuras más incomprendidas y que más prevención y antipatía han suscitado a lo largo de los siglos. Llamada la Envenenadora, Madame Serpiente y la Reina Negra, Catalina de Médici afrontó una de las épocas más confusas y trascendentes en el escenario político europeo desde un destino que nadie había previsto para ella, el de reina de Francia.

Fue una mujer de inteligencia sobresaliente y temperamento indomable, orgullosa, perseverante y ambiciosa, implacable luchadora por sus objetivos, valiente en sus decisiones y una obstinada superviviente, facultades aceptadas e incluso alabadas en muchos monarcas y políticos de las cortes europeas del convulso siglo xvi, pero no en una mujer. Poco importa que reinara en uno de los peores momentos de la historia de Francia, afrontando el estado ruinoso de las finanzas del país, la desconfianza y la falta de colaboración de los nobles dispuestos a arrebatarle el poder, o que protegiera con todas sus fuerzas el legado de sus hijos y la pervivencia de la dinastía Valois en el trono. Sus virtudes, sus enormes conocimientos y su genio político serían transformados por la imaginación misógina en defectos morales propios del estereotipo de la mujer perversa y desalmada. Las sucesivas campañas de desprestigio que sufrió Catalina por parte de sus enemigos políticos han hecho mella en los historiadores hasta la actualidad, al punto que se ha corrido un tupido velo de olvido sobre la importancia de su legado. Catalina de Médici no solo fue una de las mujeres más importantes de su época, sino una figura crucial que contribuyó al florecimiento cultural de Francia y que llevó una nación medieval a la modernidad.

Caterina Maria Romula de Médici fue la única hija de Lorenzo II de Médici y su esposa, Magdalena de La Tour de Auvernia, de origen francés. Nació el 13 de abril de 1519 en la Florencia dominada por su poderosa familia Médici. Quedó huérfana de sus padres antes de cumplir el primer mes de vida y sobrevivió a una enfermedad que pudo habérsela llevado también a ella. Su vida estuvo marcada por la dureza, forjando su personalidad en la soledad y el aguante. Las revueltas que devastaron la ciudad siendo ella una niña le supusieron una amarga e imborrable experiencia. Catalina tenía ocho años cuando una multitud exaltada conducida por los insurrectos se presentó ante su residencia y la apresaron como rehén amenazando con violarla y matarla. Tuvo que permanecer cautiva tres años que marcarían su vida para siempre. Después de este duro período, su tío el papa Clemente VII la llevó a la erudita corte de Roma, donde Catalina se entregó al estudio de las artes y especialmente la arquitectura.

Poco duró este episodio de relativa paz en su vida, pues a los trece años su tío la prometió con Enrique de Orleans, el segundo hijo de Francisco I, rey de Francia. Catalina partió con destino a Francia y recaló en Marsella en 1533. Es difícil imaginar qué expectativas o esperanzas debía de albergar la joven al emprender aquel viaje sin retorno, pero desde luego lo que encontró en su nuevo hogar le supuso, sin lugar a dudas, una enorme decepción. Su futuro esposo se mostró frío y distante, y no tardó en descubrir que estaba enamorado de una de las damas más elegantes y hermosas de la corte: Diana de Poiters. Su andadura en la corte francesa no podía empezar peor, pero Catalina decidió que nada ni nadie podrían con ella.

No lo iba a tener fácil. Pese a venir de una de las familias más poderosas del siglo xvi, muchos cortesanos la consideraban poco más que una descendiente de mercaderes, indigna de emparentarse con la casa Valois. Catalina era de otra opinión. Ella estaba profundamente orgullosa de su linaje, que había buscado la grandeza no en los títulos, sino en las labores culturales y humanistas. Inteligente y voluntariosa, decidió que sus primeros esfuerzos irían dirigidos no solo a hacerse un lugar en la corte, sino a ganarse la admiración de aquellos que realmente importaban: el rey y su favorita. Catalina sabía que no era una mujer hermosa, por lo menos a usanza de la época, pero confiaba en su personalidad, su cultura y su refinamiento. Su arma infalible, por lo tanto, no fueron los dones de la belleza física, sino su talento.

Catalina fue, en cierto modo, una visionaria. Se destaca que introdujo en Francia el tenedor, el ballet, la cocina italiana y las buenas costumbres en la mesa, causando verdadera sensación en la corte. Pero esto es solo una ínfima parte de lo que esta gran reina supuso en términos culturales. Catalina sintonizó con el ambiente vital de la época. Apasionada de las ciencias, la alquimia y el hermetismo filosófico, se interesó por la forma en que los grandes sabios de su tiempo estaban experimentando con las leyes de la física o la química. Fue una adelantada a su tiempo, también una gran incomprendida. Con su afición a pasar tiempo en su laboratorio haciendo experimentos en el atanor, Catalina alimentó el halo de desconfianza que se tejió a su alrededor y que la hizo trascender históricamente como Reina Negra. Las sucesivas campañas de difamación que se llevaron a cabo contra ella aseguraron que Catalina también había llevado a Francia el misterioso «veneno de los Médici», fabricado con belladona, planta que en altas dosis resulta mortal.

Los diez primeros años en la corte fueron especialmente duros para esta joven extranjera, a la que todos miraban de reojo por no ser capaz de cumplir con su principal cometido: darle un heredero a su esposo. Esta presión se volvió insostenible a partir de 1536, con la muerte de su cuñado y heredero al trono (que también le sería imputada). Es difícil de imaginar desde la mentalidad y experiencia actuales el calvario que debió de vivir Catalina en aquel entonces. Extranjera, plebeya y presuntamente estéril, corría el peligro de ser repudiada, o peor aún, de ser acusada de horribles crímenes. Su reputación pendía de un hilo y con ella, podría decirse que también su vida. Así, recurrió a todo lo que en esa época se consideraba infalible: amuletos, filtros, astrólogos y alquimistas. Finalmente, logró concebir su primer hijo en 1543, al que seguirían otros nueve. La maternidad fue su forma de consolidar su poder, de demostrar a su esposo y a toda Francia que ella había venido para quedarse, de convertir el mandato de traer hijos al mundo en una victoria política y personal.

Con la muerte de su esposo, Enrique II, en 1559 durante un torneo, la historia de Francia dio un vuelco y con ella, la vida de Catalina. Imprevistamente, a sus cuarenta años, se convirtió en la responsable del destino de un reino en calidad de regente. Aun así, supo entrar sin vacilación en la compleja política francesa y afrontar los problemas que aquejaban a la monarquía. Adelantándose a sus enemigos, y consciente de la urgencia de muchos de los asuntos de Estado que había dejado pendientes Enrique, se mostró imbatible. En realidad, recurrió sin prejuicios a las mismas estratagemas que solían emplear sus homólogos masculinos: persuasiones, chantajes, amenazas y todos los ingredientes de la negociación política. Todo con un único objetivo: engrandecer la dinastía Valois y lograr que sus vástagos brillaran durante largo tiempo en el firmamento de los reinos europeos.

Uno de los episodios que más han contribuido a forjar la leyenda negra que envuelve su figura es la Noche de San Bartolomé ocurrida en 1572, una feroz masacre de protestantes que se inició en París y se extendió a todo el reino. Los historiadores aún polemizan sobre su grado de responsabilidad. En su época —y el relato se ha mantenido desafortunadamente durante siglos— se dijo que la reina estaba obsesionada con las supersticiones, que era maquiavélica y sanguinaria, de ahí que arrastrara a la muerte a miles de protestantes. Pero es muy improbable que Catalina deseara que la situación llegara al extremo de lo ocurrido la Noche de San Bartolomé, pues los incansables esfuerzos políticos de la reina madre tuvieron siempre como único fin la concordia entre los franceses. Durante toda su vida buscó la perdurabilidad de los Valois en el trono, pero aquel deseo tampoco la cegó: fue capaz de calibrar las graves consecuencias de los edictos y las políticas represivas que, cuando se consideraba necesario, se promovían desde la Corona. Pero en la mayoría de las ocasiones, los crímenes impulsados bajo el consejo de Catalina, como los que desencadenaron la Noche de San Bartolomé, fueron soluciones crueles y sangrientas que, sin embargo, pretendían evitar un mal mayor.

Por otro lado, Catalina no era una fanática católica. Excelente diplomática, durante años trató de acercar posiciones entre los protestantes calvinistas franceses (los llamados hugonotes) y los católicos. Adelantándose a su tiempo, propuso la tolerancia religiosa como medida política para lograr la convivencia de ambos cultos, pero los católicos le achacaron que simpatizaba con los herejes, mientras que los hugonotes le criticaron que sus concesiones eran insuficientes. El desenlace de aquella fatídica noche convertiría a Catalina en el emblema de la crueldad, de la doblez y la maldad, cualidades intrínsecas según sus contemporáneos a la naturaleza femenina.

Del mismo modo, en su lucha por el derecho de sus hijos a acceder al trono, hizo gala de sus grandes habilidades como negociadora sin descartar conspiraciones, procedimientos habituales en el contexto de las cortes europeas del siglo xvi, pero que en su caso sirvieron para estigmatizarla como una mujer ambiciosa, hipócrita y sin escrúpulos. Sin embargo, Catalina demostró ser una magnífica estratega política y una gobernante rigurosa; obró con cautela y entereza, con reflexión y raciocinio sabiendo cuándo utilizar la astucia, el disimulo o la diplomacia; no le tembló la mano cuando tuvo que utilizar la dureza, no cedió al remordimiento o arrepentimiento por haber tomado ciertas decisiones y gobernó Francia sin caer jamás en el desánimo, mostrando siempre una gran determinación para defender los intereses su estirpe.

A pesar de su entrega incansable a los intentos de pacificación de Francia y a su aspiración de mantener el trono para sus descendientes, Catalina de Médici no logró sus propósitos y tuvo que ver cómo la dinastía Valois se extinguía irremediablemente. Murió poco antes de cumplir setenta años sin que el pueblo francés reconociera todo su esfuerzo ni sus enormes aportes a la cultura. Tras más de quinientos años de su nacimiento, aún espera que su importante legado obtenga el lugar que merece en la historia.

I

FRAGUAR EL PROPIO

DESTINO

Su mente debía ser ágil, analítica y fría para asumir

pronto sus responsabilidades como última heredera

del linaje puro de los Médici.

Ya anochecía aquel miércoles 28 de octubre de 1533 de luna en cuarto creciente. Catalina sentía que la vergüenza la hacía arder de fiebre. Se cumplía su peor pesadilla, ser humillada teniendo que soportar que un testigo presenciara la pérdida de su virginidad, aunque este lo hiciera detrás de los cortinajes que resguardaban su intimidad en la cama de matrimonio. Catalina quiso gritar, rebelarse, despachar a su suegro de su alcoba. ¡Nadie debería tener derecho a estar presente una noche como aquella si ella no lo autorizaba! Pero el rey de Francia había decidido ejercer su potestad, una prerrogativa enfermiza y degradante para ella: estar presente en la alcoba marital para testificar la consumación de su matrimonio. Catalina nunca olvidaría la noche de su boda como no olvidaría la mirada que le había dirigido Francisco I de Francia antes de correr las finas cortinas que la separaban de él. No era la mirada de un testigo, ni la de un rey: sus ojos la habían escrutado con lascivia, su mirada era la de un viejo excitado ante una muchacha de catorce años.

Todos los presentes en el convite de boda los habían vitoreado cuando danzaban como recién casados y los habían seguido con aplausos al tiempo que abandonaban el salón de baile. Su esposo, Enrique de Francia, había participado en las justas por los festejos de su enlace luciendo los colores del escudo familiar Médici en su honor, y ella, sonriente, le había entregado su pañuelo, siguiendo el desarrollo de los juegos caballerescos con una distinción sin tacha. Pero durante los festejos, Catalina había sentido a su joven esposo más distante de lo que había esperado: él no había cruzado ni una mirada con ella, aunque Catalina había buscado sus ojos en cada ocasión que el baile los había enfrentado para la ejecución de los pasos. Ahora, en la alcoba nupcial, Enrique seguía igual de poco interesado en ella, mientras deseaba con impaciencia que terminara el primer encuentro con su esposa. Pese a que solo eran tres en esa alcoba, a Catalina la habitación le parecía repleta de gente y, aun así, jamás se había sentido tan sola como entonces.

No durmió aquella noche. Cumplidos los deberes conyugales, una vez el testigo se hubo retirado, Enrique se entregó a un sueño pesado y Catalina permaneció despierta, contemplando a la luz de las velas los bordados de las mangas de su camisa, como si fueran una alegoría de las puntadas de su destino. Con las primeras luces, entró un servidor ayuda de cámara para descorrer las cortinas de las ventanas. El resplandor lánguido de la mañana alumbró la pieza. Luego, el secretario del rey comunicó al reciente matrimonio que el mismísimo papa, Clemente VII, estaba llegando a visitarlos para bendecir el matrimonio e inspeccionar el lecho siguiendo la costumbre para certificar el éxito de la primera unión marital. Catalina se cerró la camisa al cuello. Era habitual que un clérigo bendijera el matrimonio pasados unos días, pero no se esperaba que el papa en persona quisiera confirmar la unión de un modo tan urgente. Le molestaba aquel trámite, pero sabía que era uno más de una larga lista de incomodidades para que, finalmente, los compromisos adquiridos entre Francia y el papado, alcanzados tras costosas negociaciones, quedaran sellados. Su sábana manchada de sangre era el punto y final. Se había convertido en la esposa de Enrique.

Catalina había llegado a Marsella quince días atrás, acompañada por su tío Clemente VII en persona, demostrando así el aprecio papal hacia aquel enlace. Los marselleses no olvidarían en mucho tiempo su entrada triunfal a la ciudad. Detrás del cortejo pontifical, escoltada por una coreografía extraordinaria y desconocida para los franceses, Catalina se había abierto paso rodeada por setenta caballeros con su montura y una muchedumbre de jóvenes damas. Su vestido de seda dorado y plateado, complementado con las joyas más fastuosas, había deslumbrado a los asistentes, que también habían aplaudido los magníficos elementos que decoraban el carruaje revestido de terciopelo negro. Todos los detalles se habían calculado para transmitir magnificencia, pues ella era una Médici, una de las herederas más codiciadas de Europa. Cuando al fin había conocido a Enrique en persona, Catalina había observado complacida al joven alto, bien formado, de cabello castaño y rostro hermoso que sería el padre de sus hijos. Enrique había exhibido un buen porte en las justas a lomos de su caballo y unos rasgos agraciados cuando había ido a su encuentro para recibir el galardón de la victoria. Catalina había sentido que le gustaba y que deseaba llegar a amarlo. El propio papa había oficiado la ceremonia, celebrada con igual fastuosidad y boato. Francisco I, ataviado como si él mismo hubiera sido el novio, la había acompañado hasta la capilla del palacio, donde Catalina había intercambiado los anillos y los votos con Enrique, convirtiéndose en duquesa de Orleans y en un miembro más de la familia real.

Durante los días siguientes, Catalina de Médici sabía que toda la corte estaba pendiente de sus gestos, de sus ademanes, del más mínimo movimiento de su abanico florentino. En Italia, el apellido de Catalina era un emblema de poder, riqueza, lujo sin comparación y, sobre todo, de exquisita educación. La familia Médici la componían ilustres dirigentes florentinos, papas, insignes políticos y magistrados muy poderosos que, además de haber protegido el desarrollo de las artes y las ciencias mediante el patrocinio de grandes creadores, investigadores y eruditos consagrados, también habían hecho de Florencia la ciudad estado más admirada y próspera de Italia, un modelo del esplendor renacentista que querían imitar muchas cortes europeas. Pero en Francia el apellido Médici, carente de títulos aristocráticos, solo se veía como un linaje de comerciantes avispados y opulentos banqueros que controlaban la política italiana por sus capacidades de manipulación sin escrúpulos. Solo Francisco I se sentía exultante de satisfacción por el acuerdo sellado con Clemente VII a través de la boda de Catalina. Para el rey francés, el enlace era una oportunidad de aumentar su influencia en Italia gracias al respaldo papal.

Sea como fuere, Catalina despertaba admiración. Incluso en el modo de negarse a una invitación, su elegancia era admirable, y así lo comentaban entre sí todas las damas de compañía y la reina Leonor, deslumbradas por los modales exquisitos de esa chica tan joven. La educación de Catalina sobrepasaba en distinción la de cualquier muchacha noble, era cierto, y ella estaba dispuesta incluso a superar las expectativas puestas en ella. Su esposo Enrique contaba también con catorce años de edad, cumplidos con dos semanas de diferencia, él en marzo y ella en abril. Catalina apenas sabía nada de su esposo, el duque de Orleans, segundogénito del rey Francisco I de Francia. ¿Qué puede conocerse de alguien a través de un retrato hecho por encargo? Ella misma había retocado el que le había realizado Giorgio Vasari para enviar a Francia para el correspondiente intercambio entre prometidos: había modificado sus rasgos para hacerse más atractiva y Vasari lo había aceptado. A lo largo de los días que habían compartido el pintor y la modelo para culminar el retrato, Vasari había quedado tan deslumbrado por la osadía y la irresistible inteligencia de la joven que había permitido que unas manos inexpertas modificaran su obra.

Antes de convertirse en marido y mujer, Enrique y Catalina habían intercambiado las correspondientes cartas protocolarias y regalos de prometidos. Pero incluso tras finalizar los rituales del noviazgo y hacer los votos matrimoniales, Catalina seguía pensando que su marido era un completo desconocido. ¿Cómo vislumbrar la verdad de alguien a través de lo que otros quieren mostrar de él? Quizá la caligrafía de las cartas que había recibido no era la de su mano, y entonces no le serviría el análisis grafológico. Tenían varias cosas en común. Enrique había nacido un 31 de marzo y era Aries, como ella. Su madre casi no había formado parte de su vida, pues había fallecido cuando él tenía solo cinco años, y también conocía el cautiverio, pues había pasado cuatro años de su infancia como rehén de España, una experiencia que había impreso en él una mirada taciturna y desganada, la misma que le había dirigido la primera vez que se habían visto en persona. El encuentro había confirmado a Catalina lo que decía su carta astral: Enrique obedecía a su padre sin pasión, pues aún no había encontrado una ilusión que lo hiciera crecer.

Catalina no poseía la hermosura de las célebres muchachas florentinas que los artistas retrataban para sus potentados. Era de baja estatura y más delgada de lo normal para su edad; tenía el cabello castaño, las cejas bien delineadas y de su cara redondeada sobresalían una nariz prominente y unos grandes ojos saltones. En sus rasgos, le decían siempre, se adivinaba su ascendencia Médici. Había nacido fruto del efímero matrimonio de sus padres, celebrado como un acontecimiento glorioso para los Médici por el linaje regio que aportaba la joven esposa, descendiente de reyes franceses. Su padre, Lorenzo II de Médici, nombrado duque de Urbino, nieto por vía legítima del legendario Lorenzo el Magnífico de Florencia y predilecto de la familia que desde hacía más de cien años gobernaba la República florentina, se había casado con Magdalena de La Tour de Auvernia, condesa de sangre real francesa, pariente del rey Francisco I de Francia y dueña de una grandiosa herencia. Con el matrimonio se buscaba una alianza que emparentase la línea legítima de los Médici, cuyo único depositario era ya Lorenzo II, con la nobleza europea. El resto de los Médici procedían de ramas bastardas, por lo que la descendencia de Lorenzo II era la esperanza de continuidad de la única rama Médici genuina.

El día 13 de abril de 1519, un miércoles de luna llena, día dedicado a Mercurio, nació al fin un nuevo eslabón de la célebre familia florentina: Caterina Maria Romula, portadora del auténtico linaje Médici. Su nacimiento, sin embargo, fue una decepción, pues sus padres necesitaban tener un hijo varón que diera continuidad a la reputación de la familia. Por desgracia, la pareja tuvo poco tiempo para cuidar de la recién nacida, pues exactamente quince días después de su nacimiento, su madre murió por fiebre puerperal, y seis días más tarde falleció su padre, enfermo de sífilis. Los dos fueron enterrados en el fastuoso panteón familiar, juntos, como si aún fuese el día de su boda. Catalina había nacido milagrosamente, aunque ella nunca achacaba a Dios ni a lo divino su existencia, sino al destino sugerido por la fuerza de las estrellas que había hecho que sobreviviera a la propia muerte de sus padres.

Con solo tres meses de vida Catalina cayó enferma y su cuerpo se debatió durante varias semanas entre la vida y la muerte. La duchessina