Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Encre Rouge

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Charlotte

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Charlotte, c’est une gamine qui a été obèse, boutonneuse et la risée de ses camarades de classe. Douée d’une volonté de fer, elle a su remodeler son apparence à force de gymnastique et grâce à une discipline féroce.

Sa rencontre avec Julien Rey, un peintre de renommée mondiale, va bouleverser son projet de devenir avocate. Ebloui par la beauté de cette adolescente solitaire, Rey la peint dans une suite de cinq tableaux, tombe amoureux d’elle et mène avec Charlotte une liaison à la fois paisible et passionnée.

La mort du peintre, des rencontres et des amours de hasard vont chambouler son existence et faire d’elle presque par hasard une égérie de la mode, pendant qu’elle poursuit avec obstination ses études de droit.

Cette double vie d’étudiante et de top model est encore compliquée par sa liaison torride avec ses amis-amants Guido et Caroline, en un improbable trio.

Va-t-elle parvenir à réconcilier ses deux vies, saura-t-elle choisir entre ses deux activités, cédera-t-elle à son attirance pour Antoine, un de ses camarades de fac ?

Découvrez avec Charlotte les coulisses de la mode et du glamour, l’angoisse de la célébrité et partagez les amours torrides d’une héroïne très actuelle.

À PROPOS DE L'AUTEUR

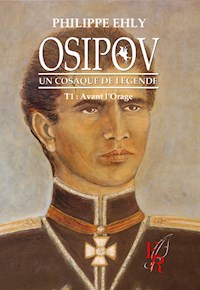

Philippe Ehly

, conseiller juridique et financier, a longuement voyagé en Asie, tant professionnellement que pour satisfaire sa passion pour l’histoire et l’archéologie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 669

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Philippe EHLY

N° 1

CHARLOTTE

Paris-Milan-Moscou

Roman

Tiens, « Mademoiselle Peine-à-Jouir » est de retour, annonça Jean-Claude à son voisin.

Antoine leva les yeux de l’Équipe qu’il lisait en attendant le début du cours. Il n’eut pas besoin de chercher dans l’amphithéâtre pour savoir à quel endroit la fille que son copain venait de désigner sous ce surnom peu flatteur venait de s’installer. Ni de regarder sa montre pour savoir quelle heure il était. Ni de se demander ce qu’elle allait faire après qu’elle se fût assise.

Elle était deux rangs au-dessous des deux copains, la place le long de l’escalier ouest desservant l’amphithéâtre, une place où elle s’installait systématiquement depuis quatre ans. Il était neuf heures cinquante-six, quatre minutes avant le début du cours, ce qui était à vingt secondes près son heure d’arrivée, été comme hiver. Cinq minutes de battement, jamais plus, jamais moins. Plus ponctuelle, tu meurs ! Après avoir couché son blouson soigneusement plié sur la marche, elle allait sortir son petit Acer de son sac à dos, l’allumer et poser à côté un gros cahier ouvert sur une page neuve et un feutre Pentel à pointe fine.

Aucun risque de se tromper. Depuis la rentrée d’octobre, quatre ans plus tôt elle n’avait jamais changé quoi que ce soit à sa routine. Elle était toujours vêtue de la même façon : blouson bleu ou noir, plus ou moins épais selon la saison, chemise d’homme bleu clair ou blanche, jean, boots. Un visage angélique à l’expression sévère, sans une once de maquillage, les cheveux châtain foncé coupés courts mais sans excès, séparés en deux par une raie impeccable, pas de collier, de bague ou de boucles d’oreilles, rien qu’une montre en acier parfaitement quelconque et des lunettes de vue qui avaient vaguement la forme de Ray-Ban, mais n’en étaient pas.

Antoine et Jean-Claude la connaissaient bien. En fait, depuis le premier jour de leur seconde première année. Tous deux avaient, sans trop de surprise, raté leurs examens en première année, à la session de juin comme à celle de septembre, et, au premier cours de la rentrée suivante, ils avaient découvert cette fille à quelques places d’eux, ce qui avait ouvert quelques perspectives intéressantes pour l’année qui commençait.

Comme elle semblait plutôt bien faite, son jean étant assez moulant pour qu’on pût s’en rendre compte sans risque d’erreur, et jolie, malgré son air sévère et son attitude très réservée, ils avaient par habitude essayé de la draguer, mais avaient accumulé râteau sur râteau.

Leurs propositions d’aller prendre un café, d’aller se faire une toile ou de l’emmener au Queens et tous les autres prétextes qu’ils avaient pu imaginer au cours des semaines s’étaient heurtés à un refus bref et à peine poli.

Cela aurait pu avoir quelque chose d’horriblement vexant, si d’autres étudiants qui avaient effectué des tentatives similaires n’avaient obtenu une réponse identique et aussi laconique : un « non merci » prononcé d’une voix nette et un dos tourné avant même que l’audacieux n’ait eu l’esprit de trouver une relance.

Quatre ans plus tard, ils n’en savaient guère plus à son sujet qu’au premier jour. Elle ne parlait à personne, fumait une cigarette en buvant un café aux intercours et disparaissait dès la fin du dernier cours.

Tout au plus avaient-ils appris son nom pour l’avoir entendu prononcer par des assistants pendant les travaux dirigés, et réalisé qu’en dehors des salles de cours, les seuls endroits où ils l’eussent jamais vue étaient la bibliothèque, qu’ils fréquentaient assez peu, et le restaurant universitaire, où ils n’allaient pratiquement jamais.

Antoine pensait l’avoir aperçue un soir dans le RER, mais elle avait disparu dans les dédales de la Défense sans qu’il fût bien certain de n’avoir pas rêvé.

Comme il continuait malgré tout de s’intéresser à elle, alors que son copain s’était vite lassé de prendre bide sur bide, il avait remarqué qu’elle était parfois absente pendant quelques jours, ce qui était surprenant de la part d’une étudiante aussi assidue. Cela avait été le cas ces jours derniers, puisqu’il ne l’avait pas aperçue la veille et l’avant-veille. Que faisait-elle pendant ses jours d’absence ? Peut-être un petit job pour payer ses études ?

La seule chose qui ne fît pas le moindre doute, c’était que cette fille était brillante. Ce n’était certainement pas pour elle que la Faculté avait organisé des sessions de rattrapage à la fin des vacances d’été et sans aller jusqu’à se battre pour l’avoir dans leurs TD, les assistants l’interrogeaient souvent en dernier recours quand leurs autres étudiants séchaient sur une question difficile.

Elle répondait alors sans la moindre hésitation, de sa voix grave et bien posée, les yeux rivés sur le sol trois pas devant elle, puis elle se replongeait dans son mutisme, comme si elle était gênée d’avoir dû sortir de sa coquille pour quelques instants et fait une fois de plus la preuve de ses connaissances. Jamais, autant qu’Antoine pût le savoir, un prof ou un assistant n’avait fait autre chose que des commentaires flatteurs sur ses rares interventions.

Personne de ce fait n’était surpris de ses résultats aux examens ; ses mentions très bien systématiques la plaçaient régulièrement chaque année dans le trio de tête des meilleurs étudiants de Nanterre.

Qu’elle parût ne pas s’intéresser aux braguettes avait permis à Jean-Claude, qui portait moins d’attention aux notes de la fille qu’à son physique, de bâtir toute une théorie visant à démontrer qu’elle devait être lesbienne. Antoine, sans trop savoir pourquoi, n’était pas d’accord, ce qui avait donné lieu à une fiévreuse discussion un soir où, les parents de Jean-Claude étant absents, ils avaient amplement pillé leur réserve de whisky.

Jean-Claude trouvait que l’hypothèse saphique était passionnante, sous réserve que cette inclination ne fût pas totalement et définitivement exclusive. Passer une nuit avec un couple de lesbiennes séduisantes était un de ses fantasmes les plus fréquents.

Mais quelques semaines plus tard, ils avaient appris qu’une fille de deuxième année, qui était lesbienne et n’en faisait pas mystère, s’était fait sèchement envoyer sur les roses à l’issue d’une brève conversation dans les toilettes des filles. Il y avait donc toutes les chances qu’elle fût bien de la variété hétéro, mais particulièrement coincée.

Depuis, Antoine gardait dans sa tête l’idée qu’un jour les circonstances feraient qu’elle laisserait tomber sa cuirasse et que cette fille qui aurait pu refroidir une banquise serait un jour un peu moins farouche. Avec un vague espoir qu’il serait là au bon moment.

En attendant, il menait une petite liaison tranquille avec une troisième année qui n’aimait rien mieux que de s’envoyer en l’air dès que l’occasion s’en présentait, sortir en boîte le vendredi soir et ne perdait pas son temps à lui faire des reproches quand il s’intéressait d’un peu trop près à une de ses copines.

Six heures plus tard, Antoine leva les yeux de son bouquin au moment où le RER s’arrêtait à la Défense. Son regard tomba par hasard sur la fille qui descendait de la rame une trentaine de mètres plus loin. Ils avaient dû quitter la Fac de Nanterre au même moment et prendre le même train sans qu’il l’eût remarquée.

Sur une impulsion qui l’étonna lui-même, il descendit du train, la laissa s’éloigner un peu plus et se mit à la suivre de loin. Il eut un bref scrupule et se sentit vaguement coupable de se conduire de façon aussi indiscrète et un peu inquiet de ce qui se passerait si elle repérait son manège.

Bof ! La Défense est à tout le monde et j’ai bien le droit de m’y balader après les cours. D’ailleurs, avec tout le peuple qu’il y a, ce serait bien le diable si elle m’apercevait.

Il prit cependant soin de lui laisser assez d’avance pour qu’au moins quelques personnes constituassent un écran entre elle et lui. Il eut un moment d’hésitation quand, au sortir des escalators, il ne la vit nulle part, avant de réaliser que compte tenu de son avance elle devait déjà être sur le parvis. Il força le pas et l’aperçut qui se dirigeait d’un bon pas vers le CNIT.

Elle marchait avec une élégance qu’il n’avait pas remarquée jusqu’alors quand il la voyait déambuler, yeux au sol, tête obstinément baissée, dans les couloirs de la Fac, comme si elle se tenait plus droite et laissait ses hanches exprimer une sensualité bien cachée.

On dirait une des filles qui défilent pour Victoria’s Secret. Elle a la même démarche, le même air assuré, se dit-il en comparant la longue silhouette qui fendait la foule des gens qui sortaient des bureaux, en attirant les regards de la plupart des hommes qui la croisaient.

Sans surprise, il la vit entrer à la Fnac et, après un instant d’hésitation, il la suivit. Elle flâna d’abord un moment au rez-de-chaussée, s’arrêta pour examiner un ordinateur portable, puis devant une chaîne Hi-fi au design futuriste avant de gagner le premier étage et de se diriger vers le rayon des livres d’art.

Antoine la vit de loin chercher quelque chose, puis prendre un album grand format sur une pile et en examiner la couverture avec une attention soutenue, avant de commencer à le feuilleter en commençant par les dernières pages.

De là où il s’était dissimulé, il ne pouvait pas voir de quel livre il s’agissait, mais il repéra soigneusement la pile pour pouvoir jeter un coup d’œil au bouquin plus tard. Il n’eut pas à attendre longtemps. La fille referma l’ouvrage de démonstration, en prit un exemplaire sous cellophane et se dirigea vers les caisses.

Dès qu’elle fut hors de vue, Antoine se précipita pour examiner le livre à son tour. C’était un livre consacré à un peintre nommé Rey dont même lui, malgré un manque d’intérêt total pour la peinture, avait entendu parler. Cependant, tout ce qu’il en savait c’était que cet artiste avait connu une brusque célébrité une trentaine d’années plus tôt après des années de galère et que ses œuvres s’étaient vendues, certaines à des prix ahurissants, essentiellement aux États-Unis où il avait longuement vécu.

Il commença à feuilleter le livre par la fin, comme la fille l’avait fait, mais s’arrêta net après quelques pages. Elle était là, en pleine page, étendue nue sur un lit de coussins dans une pose qui n’était pas sans rappeler la Maja Desnuda de Goya. C’était bien sa voisine d’amphithéâtre, sans le moindre doute possible.

La notice figurant sous la reproduction pleine page du tableau le confirmait d’ailleurs sans ambiguïté : « Charlotte aux coussins », huile sur toile, 170 x 97, 2002 ou 2004, collection particulière, Paris.

Aucun risque de confusion. La fille de la fac s’appelait aussi Charlotte et la ressemblance avec celle du tableau était frappante, même si les deux différaient par des points de détail.

La Charlotte du tableau était beaucoup plus jeune : quatorze ou quinze ans probablement, ce que confirmait la date indiquée dans la notice, les cheveux étaient châtain foncé et assez longs pour couler jusqu’en dessous des seins, alors que ceux de la Charlotte de la fac étaient plus foncés et beaucoup plus courts. Quant aux yeux, ils paraissaient plus clairs que ceux de la fille de la fac, même s’il n’était pas facile d’en juger à cause de ses foutues fausses Ray-Ban.

Antoine n’arrivait pas à arracher ses yeux de la reproduction du tableau, incapable d’arriver à assimiler que cette fille avec laquelle il n’avait jamais pu échanger plus de dix mots de suite pût avoir posé nue pour un peintre célèbre quand elle était encore une toute jeune fille. Fébrilement, il feuilleta les pages précédentes et vit que quatre autres tableaux représentaient Charlotte. Il ne s’attarda pas. Il prit lui aussi un livre sous cellophane et se précipita vers les caisses dans l’espoir de payer rapidement et de reprendre sa filature indiscrète.

Mais quand il se retrouva sur le parvis, elle avait disparu.

***

Charlotte se réveilla, comme toujours, en passant d’un sommeil profond à une parfaite conscience. Elle avait dormi une demi-heure, ce qui ne lui avait permis de compenser qu’imparfaitement la fatigue accumulée par une nuit presque blanche à prendre deux avions différents pour rentrer à Paris et une longue journée de cours à la Fac auxquels elle s’était obligée à assister.

Elle savait qu’il lui faudrait au moins deux bonnes nuits de sommeil pour se retrouver au mieux de sa forme, ce qui traçait son plan d’activité des jours suivants : repas-télé, sommeil, trois heures de Fac demain, coups de fil à Caroline et Guido, six heures de travail personnel, repas-télé, sommeil.

Il y avait pourtant toutes sortes de choses agréables qu’elle aurait voulu faire, une expo à l’Institut du monde arabe, un petit tour des vitrines de la rue du Faubourg-Saint-Honoré et un bon film, mais ce n’aurait pas été raisonnable et Charlotte était avant tout une jeune femme très, très raisonnable.

Elle sortit de son sac à dos deux boîtes en plastique hermétiques, l’une de carottes râpées, l’autre de salade verte, maïs et champignons de Paris, achetées chez Pou, avec deux tranches de jambon de pays. Elle disposa le tout sur une grande assiette de service, puis elle dressa soigneusement son couvert sur un coin de son bureau : un set de table en linon, une magnifique assiette Compagnie des Indes, des couverts en argent d’Odiot ayant appartenu à Ségur et un spectaculaire verre à pied en cristal de Bohême.

Ses dîners solitaires, aussi simples et diététiques que possible, lui servaient à compenser les repas riches et sophistiqués auxquels ses activités extra-universitaires la contraignaient assez souvent et lui permettaient sans trop de mal de maintenir la perfection de sa silhouette.

Elle avala sa dernière bouchée en écoutant avec attention l’invité du journal télévisé détailler les mesures envisagées par le gouvernement pour faire baisser sensiblement le taux de chômage d’ici les prochaines présidentielles.

Cela lui tira un petit reniflement de mépris, non qu’elle eût la moindre opinion sur l’efficacité des mesures proposées, mais parce qu’elle avait réglé par elle-même son propre problème de chômage, même si c’était par des moyens hétérodoxes. D’ailleurs, si elle tenait à travailler, c’était par principe ; depuis quelques années, elle était assez riche pour mener une existence de luxe et d’oisiveté sa vie durant, mais rien que d’y penser lui donnait la nausée. D’ailleurs, quelle jeune fille aurait osé refuser de travailler dans les conditions exceptionnelles dont elle bénéficiait ?

Elle fit rapidement le peu de vaisselle qu’elle avait utilisée et sortit de son sac à dos le livre acheté à la Fnac, ce qu’elle avait retardé autant qu’elle l’avait pu en dormant un peu et en se livrant au rituel du repas. Elle alluma une cigarette tout en examinant avec soin la couverture.

« REY », écrit en majuscules blanches, tranchant sur le fond sombre d’un de ses tableaux les plus célèbres, la « Réincarnation », où les critiques avaient trouvé des influences de Bacon, de Goya et de Vélasquez selon leurs préjugés ou l’épaisseur de leurs verres de lunettes. La seule influence que Rey eût jamais reconnue, elle le savait mieux que quiconque, était celle de Lucian Freud, et encore, il avait fait tout ce qu’il avait pu à la fin de sa vie pour s’en abstraire.

Elle savait que désormais ce tableau appartenait au Getty Museum qui l’avait acquis dix ans plus tôt au cours d’une enchère féroce chez Sotheby’s à New York.

En fait, s’amusait-elle parfois, je suis probablement parmi les filles de mon âge, celle qui connaît le mieux l’œuvre de Rey, mis à part peut-être une ou deux binoclardes des Beaux-Arts qui n’ont qu’une vague idée de ce qu’il était vraiment.

Dans sa bibliothèque, à côté des manuels et des codes juridiques qui en constituaient l’essentiel, il y avait trois gros classeurs noirs où Charlotte avait réuni tous les articles sur Rey qu’elle avait pu trouver dans la presse et sur Internet.

Cette documentation publique était complétée de copies de lettres personnelles, de dizaines de copies d’esquisses tracées sur un bout de nappe en papier ou un kraft d’emballage, de photographies qu’elle avait prises avec un vieux reflex que son grand-père lui avait donné.

Les originaux de tous ces documents, papiers et pellicules, dormaient depuis la mort de Julien Rey dans un coffre de banque, quelque part du côté de Genève où le banquier Karl Stein, qu’elle considérait un peu comme un second grand-père ou un oncle favori, lui avait fait ouvrir un compte et louer un coffre de très grande dimension.

En feuilletant lentement le livre, elle se rendit compte que les auteurs, une Anglaise et un Français, s’étaient livrés à un travail de recherche considérable et que peu de choses leur avait échappé. Elle se promit de lire le texte ligne à ligne plus tard, mais ne put s’empêcher de s’arrêter sur les quelques pages que les auteurs avaient consacrées à ce qui était connu sous le nom de « Suite Charlotte ». Un passage retint particulièrement son attention :

« La ‘’Suite Charlotte’’ constitue à la fois une exception et un mystère dans l’œuvre de Julien Rey. En effet, si ces cinq tableaux ont bien été signés par le maître dès qu’il les eût achevés, contrairement à son habitude qui était de signer ses œuvres uniquement au moment où il les remettait à son marchand, imitant en cela Picasso, il n’y fit figurer aucune date ni mention du lieu où ils furent peints.

« Ces toiles, en complète rupture avec le reste de son œuvre des années 1980/2004, sont difficiles à dater, que ce soit par le sujet, la technique ou la manière, si différents de celles qui furent peintes à New York au cours de cette même période.

« Les influences orientalistes et préraphaélites très nettes que l’on note dans la ‘’Suite Charlotte’’ ne se retrouvent à aucun autre moment dans l’œuvre de Rey et aucun élément documentaire ne permet de déterminer ce qui le poussa à peindre ces cinq tableaux, rompant spectaculairement avec le reste de son œuvre de la même époque.

« Nous avons cependant pu déterminer que ces cinq toiles furent très probablement peintes en France, dans la mesure où les châssis furent achetés chez Leroux à Joigny, une petite ville de l’Yonne (France), d’après les marquages figurant au dos, sans que l’on ait pu déterminer la date exacte de l’achat.

« Quant au modèle, la très belle et très mystérieuse Charlotte, il ne nous a pas été possible de découvrir de qui il s’agissait. Bien que nous ayons eu accès, au cours de nos recherches, aux documents personnels de Julien Rey, carnets d’adresses, agendas, correspondances privées, grâce à l’inlassable gentillesse de Madame Jean Marchal, sœur cadette du peintre, nous n’avons pas trouvé la moindre mention de ce prénom. Madame Marchal elle-même ne se souvient pas l’avoir jamais entendu prononcer par son frère.

« Madame Marchal est, quant à elle, persuadée que son frère s’est inspiré d’une ou plusieurs photographies trouvées dans un magazine, comme il le fit pour la célèbre série des ‘’Matadors blessés’’ de 1988 (voir P.225), pour laquelle il trouva ces visages bouleversants, tordus par la surprise ou la douleur, dans les archives d’un périodique espagnol.

« Il convient également de noter que sur les cinq toiles composant la ‘’Suite Charlotte’’, quatre sont parfaitement répertoriées et figurent dans des collections privées connues. La cinquième, en revanche, n’a jamais été vue autrement qu’en photographie (‘’Charlotte à l’Ordinateur’’ : v. illustration 324, 5/5 ci-contre), celle-ci étant de qualité médiocre, sans doute prise par Rey lui-même avec un appareil ordinaire, dans de mauvaises conditions d’éclairage. »

Sa lecture terminée, Charlotte rangea soigneusement le livre à côté des trois classeurs consacrés à Julien et se permit un sourire. Après un instant d’hésitation, elle alla chercher une bouteille de vin rouge sous l’évier de la kitchenette et se servit généreusement dans le verre en cristal de Bohême qui habituellement ne servait qu’à boire de la Contrex. Elle leva le verre dans un toast moqueur en direction du livre et des classeurs.

À ta santé, Julien. Tu m’as fait passer un été amusant, alors qu’il aurait dû être mortel, et si tu ne m’as pas menti, ce qui n’est pas sûr tellement tu as toujours aimé raconter des bobards, le tien te fut précieux, quoi que cela puisse bien vouloir dire. Quant à la suite…

Elle vida son verre sans respirer, se débarrassa de son horrible perruque brune et des verres de contact qui changeaient la couleur de ses yeux et se coucha avec un précis de droit sur la technique de cassation qu’elle connaissait à peu près par cœur et dont elle espérait que la lecture allait la mener rapidement au sommeil.

Pourtant, elle eut du mal à s’endormir, même après qu’elle eût fermé son livre et éteint la lumière. L’image de Julien ne cessait de danser dans sa tête comme il lui était apparu le jour où il était venu interrompre son premier bain de soleil des vacances.

***

Pour Charlotte, la période des vacances d’été avait toujours été profondément merdique. Alors que ses camarades de lycée partaient à un moment ou à un autre avec leurs parents, certains en camping dans le Languedoc ou le Massif Central, d’autres dans un hôtel de bord de mer en Bretagne ou en Espagne, elle, restait à la maison. Un de ses camarades d’école avait même fait tout un circuit dans l’ouest des États-Unis et une des filles allait chaque année en Angleterre où, d’après ce qu’elle racontait en septembre, elle vivait en permanence des trucs for-mi-da-bles !

Charlotte n’était jamais allée nulle part. Dix ans plus tôt, ses parents s’étaient tués dans un accident de voiture et, depuis, elle vivait chez ses grands-parents, des viticulteurs retraités.

Ils étaient adorables et faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour lui faire plaisir. Mais avec un grand-père de soixante-douze ans et une grand-mère à peine plus jeune et paralysée des membres inférieurs, il n’était pas question de vacances loin de la maison et encore moins de voyages lointains. Comme ils n’avaient pas même un oncle ou un cousin qui aurait pu l’accueillir loin de chez ses grands-parents, elle était condamnée à rester à la maison.

Elle en avait pris son parti depuis longtemps, sans la moindre rancœur, et si elle s’arrêtait parfois devant les affiches dans la vitrine de l’agence de voyages, elle savait que les villes exotiques et les plages de sable blond bordées de palmiers ne seraient qu’un rêve tant qu’elle ne serait pas plus âgée et indépendante financièrement.

Elle adorait ses grands-parents et s’efforçait de leur apporter toutes les satisfactions qu’ils pouvaient espérer. Elle y réussissait d’ailleurs très bien ; elle était une excellente élève dont les résultats scolaires les comblaient, n’élevait jamais la voix et s’occupait de la maison avec l’efficacité d’une maîtresse de maison chevronnée.

Les succès scolaires de Charlotte ne causaient pas de jalousie de la part des autres filles du lycée. Elle les connaissait pour la plupart depuis des années et n’avait jamais rechigné à donner un coup de main pour les devoirs ou à laisser les autres pomper sur ses copies.

Même sa beauté, qui commençait à apparaître après toute une enfance et un début d’adolescence faits d’acné, de cheveux raides et ternes, de joues trop rondes et de fesses mafflues, ne provoquait pas d’envie chez ses copines tant la jeune fille était discrète, effacée même, coiffée en pétard et pour tout dire habillée comme l’as de pique. Seules ses dents, éclatantes de blancheur, impeccablement rangées depuis qu’on lui avait ôté son appareil correcteur, faisaient l’envie des autres filles, mais comme elle n’en abusait pas en souriant à tout propos, personne n’y attachait vraiment d’importance.

Ses camarades ne la voyaient d’ailleurs pas comme une rivale dans la mesure où cette grande fille longiligne et renfermée, le nez toujours plongé dans un bouquin, s’intéressait aussi peu aux garçons qu’ils ne s’intéressaient à elle.

Charlotte vivait dans une jolie maison sur une rive de l’Yonne, en bordure de l’ancien chemin de halage, disposait d’un beau jardin, d’une chambre vaste et lumineuse et menait une vie aussi réglée que si elle avait été dans un pensionnat ou une prison.

Elle était si sage, si raisonnable, que ses grands-parents lui fichaient une paix royale et la laissaient volontiers faire ce qu’elle voulait, mais la jeune fille n’usait pratiquement pas de la liberté qu’ils lui octroyaient. Jamais, quand elle avait un peu de retard, ne lui avait-on demandé à la maison ce qu’elle avait bien pu faire.

En semaine, elle allait au lycée à vélo, achetait le pain, le lait et L’Yonne Républicaine sur le trajet du retour, et le mercredi elle passait à la Maison de la Presse pour prendre L’Express et Le Point, dont la lecture allait permettre à son grand-père de vitupérer sans fin contre les politicards. Le samedi, elle l’accompagnait à l’hypermarché pour les courses de la semaine et allait faire un tour prolongé à la librairie.

Sa fierté, mais personne au lycée ne l’avait jamais vue parce qu’elle n’avait jamais invité personne, c’était sa chambre, vaste et lumineuse avec un beau bureau de tabellion, un lit de cuivre ancien et deux bibliothèques qui débordaient de livres d’histoire, de biographies, de vulgarisation d’économie, de romans dont quelques-uns assez polissons, d’atlas et de cassettes de films qui encadraient une cheminée de pierre blonde.

Même les froids mordants de l’hiver bourguignon étaient oubliés quand deux ou trois bûches brûlaient avec entrain et que, vilainement chaussée de pantoufles en mouton, elle surfait sur l’ordinateur pour lequel elle avait sacrifié trois ans d’argent de poche. Charlotte avait appris à se servir de son Dell avec l’obstination qu’elle mettait à tout ce qu’elle entreprenait et s’était rapidement sentie parfaitement à l’aise.

Un jour, par hasard, elle était tombée sur un site qui permettait d’accéder à des centaines de quotidiens et d’hebdomadaires en ligne du monde entier. Depuis, elle faisait sa revue de presse après avoir terminé ses devoirs, avec l’impression de voir s’ouvrir devant elle un monde plus vaste, presque illimité, dont elle n’aurait jamais eu la moindre idée par la presse écrite française ou même la télévision.

Entre la pile de livres qu’elle avait empruntés à la bibliothèque municipale, son ordinateur et la perspective de balades à bicyclette dans la magnifique campagne environnante, Charlotte se sentait prête à affronter un été chiant pour qui n’irait pas à Palamos, Lézardrieux ou la Grande Motte.

***

Le quai d’Epizy n’était rien d’autre que l’ancien chemin de halage de l’Yonne sur lequel on avait jeté une couche de goudron et il n’avait de quai que le nom. Le véritable quai s’étendait de chaque côté du pont dans le centre-ville. Plus loin, là où habitait Charlotte, ce n’était plus qu’une route étroite bordée d’un côté de maisons de styles disparates, de l’autre de haies jamais entretenues poussant en bordure de la rivière. Il courait sur quelques centaines de mètres et se terminait au barrage qui régulait la hauteur de l’eau en amont. Après, c’était la campagne, constituée de bois, de prairies et d’étangs.

Pour Charlotte, le quai et les rues avoisinantes qui montaient en pente douce vers les flancs d’une colline, la « Côte Saint-Jacques », couverte de vignobles, étaient l’univers où elle vivait au quotidien depuis dix ans.

Elle en connaissait les vieilles maisons retapées, celles en meulière, les villas plus récentes, mais qui vieillissaient plutôt mal, la maison de l’architecte avec sa spectaculaire glycine et sa belle solitude en briques, celle somptueuse de l’orthophoniste ou celle qui avait été retapée avec goût et à grands frais par un antiquaire parisien.

Donnaient aussi sur le quai les arrières d’un hôtel-restaurant mondialement réputé qui recevait toutes sortes de gens célèbres, et dont l’annexe se trouvait exactement de l’autre côté de la rivière avec ses jardins, ses cygnes et même son héliport privé.

Charlotte passait souvent devant l’entrée principale de l’hôtel en revenant du lycée, et il lui était arrivé de reconnaître un ancien président de la République qui venait dîner et une actrice blonde qui avait la réputation d’être l’une des plus belles femmes de France, ce qu’elle avait jugé exagéré. Elle l’avait trouvée vieille. Vieille et hautaine.

Mais sur le quai, il y avait aussi une maison qui faisait rêver Charlotte.

Elle datait de la fin du Second Empire et comptait trois étages harmonieux, une façade blanche ornée de macarons de stuc représentant des profils féminins et un toit d’ardoises tarabiscoté surmonté de quatre flèches métalliques trop sophistiquées pour n’être que des paratonnerres.

La maison était entourée d’un parc assez vaste, protégé par des murs peints dans un ocre très pâle, comme décoloré par le soleil, qui empêchaient de voir le rez-de-chaussée de la maison ou les jardins. Charlotte avait souvent imaginé un jardin en pente légère ou des terrasses fleuries bénéficiant de l’ombrage de quelques grands arbres dont elle savait que trois étaient des cèdres.

Le portail principal donnait sur la rue de Paris, mais une porte piétonne permettait de passer du parc au quai et elle fascinait Charlotte. Ce n’était pas une simple porte dans un mur. Celui qui l’avait conçue s’était inspiré d’une porte ancienne de Mycènes que Charlotte avait vue dans un livre d’histoire. Elle était ornée de deux lions sculptés qui en surmontaient les montants de pierre et dont les gueules se faisaient face, encadrant le linteau, comme s’ils montaient la garde.

Petite fille, Charlotte avait baptisé cette folie campagnarde « Maison aux Lions » et continuait de l’appeler ainsi dans sa tête. Au cours des années, elle avait maintes fois interrogé son grand-père, mais alors qu’il connaissait parfaitement le voisinage pour y avoir passé l’essentiel de sa vie, il n’avait jamais pu ou voulu répondre de façon précise à sa petite fille.

Elle appartient à une famille Rey, mais ça fait des années qu’on ne les a pas vus. Des gens de Lyon. Ils ont acheté ici dans les années trente. Avant, ils venaient assez souvent. Pas très liants. Je crois qu’ils avaient des enfants, mais on ne les voyait pas souvent.

Au cours des années, Charlotte avait imaginé toutes sortes d’histoires, chacune plus tirée par les cheveux que la précédente. Petite fille, elle avait rêvé à une mystérieuse princesse tenue recluse. Plus récemment, après avoir vu un vieux film de Jean Gabin, elle avait bâti, sans trop y croire, tout un scénario dans lequel la « Maison aux Lions » aurait abrité une imprimerie clandestine de fausse monnaie.

Mais avec l’arrivée des vacances, elle se fichait que la maison abritât une princesse diaphane ou des truands patibulaires, ce dont elle savait bien que l’un était aussi peu probable que l’autre. Ce qui importait c’était qu’en face de la « Porte aux Lions », il y avait un petit ponton de bois parfaitement entretenu et dissimulé aux vues des passants par une épaisse haie de sureaux et de vernes. Il était si bien caché que même les pêcheurs à la ligne locaux semblaient en ignorer l’existence.

Charlotte considérait depuis longtemps cet endroit comme sa plage privée et l’investissait pour de longs après-midi de lecture. À la piscine municipale, des filles du lycée n’auraient pas manqué de venir lui casser les pieds avec leurs histoires de petits amis boutonneux et les rires aigus qui en sont indissociables. Sur son ponton, elle avait la paix.

De fin mai à fin septembre, quand le temps se mettait résolument au beau, et Dieu sait que l’été pouvait être chaud en Bourgogne, Charlotte s’installait sur une grande serviette, plaçait son sac à dos de toile en oreiller et s’affalait pour quelques heures de bain de soleil, entrecoupées de quelques plongeons dans l’Yonne si la fantaisie l’en prenait.

Tiens, les fenêtres sont ouvertes, constata-t-elle tout en faisant passer son tee-shirt par-dessus sa tête. Elle fit mousser ses cheveux avant de s’allonger confortablement pour savourer sa seule petite folie : la lecture de Cosmopolitan, réservant pour plus tard celle plus austère du « Choix de Sophie ».

***

Mais, qu’est-ce que je fous là, nom de Dieu ! constata à mi-voix Julien Rey, sur un ton de profond accablement.

Il était campé, bras ballants, au centre du salon et contemplait son reflet vaguement déformé dans la glace d’un trumeau fin XVIIIe qui avait fait la fierté de sa mère. Le mobilier français de ce siècle avait été un des dadas de sa mère et elle en avait empli sa maison de Lyon et celle de Joigny, au grand dam de son père qui, en bon bourgeois lyonnais, n’aimait rien tant que les sobres acajous anglais.

En trente ans, venait de réaliser Julien, sa mère avait accumulé un véritable trésor sans n’avoir jamais imaginé que ce qu’elle achetait par plaisir verrait sa valeur d’achat multipliée par cinq ou par dix quatre décennies plus tard.

Julien vomissait avec autant d’ardeur les meubles de sa mère que ceux de son père. Quant à l’argent qu’ils représentaient, il s’en fichait presque autant.

Dans son atelier de New York, mise à part une cuisine ultramoderne dont il ne se servait jamais, il n’y avait qu’une accumulation de vieux canapés en cuir, quelques tables basses couvertes de tubes de peinture, de pots pleins de pinceaux, de cendriers débordant de mégots et de bouteilles vides, et un indescriptible fouillis de tableaux, de chevalets ou d’ébauches de sculptures en plâtre ou en terre.

C’était pourtant là que marchands et amateurs venaient en rangs serrés pour examiner ses nouvelles toiles, au risque, s’il avait passé une nuit difficile, ce qui n’était que trop fréquent, de se faire insulter dans son anglais largement métissé de français ou virer à coups de pied au cul. À sa constante surprise, ils revenaient toujours comme si se faire traiter de tous les noms par lui était un privilège réservé à une élite.

Mais sa mère était morte quelques jours plus tôt et sa sœur l’avait tellement harcelé au téléphone qu’il avait fini par se décider à venir à Lyon. Il était arrivé la veille des obsèques, s’était bourré la gueule après le dîner et s’était engueulé avec sa sœur et son imbécile de beau-frère quand ils lui avaient annoncé un rendez-vous chez le notaire le lendemain de l’enterrement.

Il imaginait sans peine ces deux rapiats en train d’établir des listes, des évaluations, des propositions de partage et d’imaginer toutes sortes de stratégies pour le squeezer de sa part d’héritage autant qu’ils l’oseraient.

Quels cons, ces deux-là ! Ils n’ont pas compris que j’en ai rien à foutre de toutes ces vieilleries, des parts des usines, d’eux, de leurs deux filles si bien élevées, sévèrement chapitrées d’être bien polies avec leur oncle malgré ses foucades.

« C’est un artiste, vous savez. Ces gens-là ne sont pas tout à fait comme nous. Surtout votre oncle. Il a toujours été un peu… spécial, même quand nous étions enfants »,a-t-elle dû leur seriner pendant des jours. Je la vois, ma petite sœur, avec sa bouche un peu pincée, faire la leçon à ses deux gourdes, bien carrée dans une bergère et touillant son Earl Grey avec une suprême élégance.

Difficile, malgré tout, de débiner par trop la célébrité de la famille, celui dont le nom est dans le Bénézit et depuis quelques années dans le Larousse, dont on voit la photo en compagnie de la femme du Président des États-Unis dans Newsweek ou de la reine d’Angleterre dans Paris-Match et dont les tableaux se vendent aussi cher que ceux de Cézanne.

Hein ! Vingt-deux millions de dollars pour un tableau chez Sotheby’s, c’est sûr que ça impressionne dans les salons lyonnais. On n’y connaît peut-être pas grand-chose en peinture, mais le pognon, on respecte.

Julien Rey n’avait pas supporté bien longtemps l’ambiance tendue qui régnait dans l’immense maison qui avait été celle de ses parents quand ils étaient revenus du cimetière. Il s’était servi un scotch, puis un second, sous le regard désapprobateur de sa sœur et carrément hostile de son beau-frère.

Ben quoi, avait-il grogné, c’est pas votre whisky, c’est celui de Père. Vous n’aurez qu’à le déduire de ma part d’héritage.

Tu es odieux, Julien.

Puisque ma présence semble vous indisposer, je me casse. Salut les vautours.

Il était parti en claquant la porte, avait arrêté un taxi en maraude et s’était fait conduire chez Hertz. Il s’était retrouvé dans une voiture sur un quai du Rhône, sans la moindre idée de ce qu’il allait faire ni même savoir pourquoi il avait loué une voiture.

La logique aurait été de sauter dans un avion pour Paris, y voir quelques vieux copains du temps des Beaux-Arts, se saouler avec eux et repartir pour New York où il confierait le règlement de la succession à Franz Capelli, son avocat suisse, qui feraient pisser des larmes de sang à sa sœur et à son connard de mari.

Mais en allumant une Marlboro toute froissée, il s’était dit que se saouler avec ses vieux potes, probablement morts de jalousie de sa réussite : « pourquoi ce salaud de Julien qui n’a aucun talent et pas moi qui en suis bourré », n’était peut-être pas la meilleure idée et que la succession pourrait bien attendre huit jours, surtout qu’en début juillet, New York est irrespirable.

Alors, quoi faire ? Il avait embrayé dans un grand grincement de pignons par manque d’habitude des boîtes de vitesse mécaniques et s’était engagé sur le quai sans savoir s’il allait se retrouver sur la route en direction de Marseille ou de Paris.

Trois heures plus tard, alors qu’il écoutait un vieux morceau d’Aretha Franklin à la radio en remontant vers le nord, un panneau bleu avait signalé « Joigny 34 », et un flot de souvenirs lui était revenu.

Il s’était revu enfant jouant au ballon sur l’aire gravillonnée devant la maison, toujours sous la menace d’une réprimande hautaine si son ballon atterrissait dans les rosiers qui faisaient la fierté de sa mère. Un autre souvenir qui l’avait traversé était la vision de sa sœur, assise sur les marches du perron, qui s’entraînait déjà à être aussi chiante que leur mère en tenant de sévères discours à ses poupées.

Puis, il s’était revu, plus tard, adolescent mal dans sa peau, crayonnant sur un grand cahier après qu’il eût eu la révélation de son don pour le dessin et vaguement formulé l’idée de devenir peintre.

« Heureusement qu’il sait dessiner, avait dit un jour son père à un de ses amis. On pourra peut-être en faire un dessinateur-projeteur à l’usine. Parce que pour le reste… Nul en maths, nul en physique, nul en français. Quand on a dit qu’il sait lire et à peu près écrire, on a fait le tour de ses compétences ».

Julien en riait encore, même si à l’époque l’examen mensuel de son carnet de notes n’avait rien eu de bien plaisant.

Le lendemain de ses dix-huit ans, la honte de la famille s’était engagée dans la Légion où il avait passé cinq ans sans donner la moindre nouvelle, en dehors d’une carte laconique pour Noël.

Il avait pris la sortie « Joigny », parcouru une campagne quelconque et traversé la petite ville endormie pour l’été dont il n’avait pas reconnu grand-chose. Après une balade à pied, presque un pèlerinage dans la vieille ville où il s’était régalé en examinant de son œil de peintre les admirables maisons anciennes, il s’était arrêté à la « Côte Saint-Jacques » parce qu’il fallait bien dormir quelque part, qu’il avait faim et soif et que la réputation gastronomique de l’endroit était parvenue jusqu’à lui à New York.

Au moins, ça me permettra de faire un ou deux repas exceptionnels avant de retourner bouffer des hamburgers pleins de cholestérol dans mes rades habituels de New York.

Il lui avait fallu la matinée du lendemain, l’aide des éboueurs et des gendarmes pour trouver le couple qui assurait l’entretien de la maison, justifier son identité, se faire ouvrir et leur faire comprendre qu’il n’avait besoin de rien, merci, et qu’il leur ferait remettre les clés quand il repartirait. Peut-être demain, peut-être plus tard, avait-il ajouté sur un ton tranchant pour faire comprendre à ces gens aussi antipathiques qu’obséquieux, à la limite de la veulerie, qu’il ne voulait surtout pas les avoir dans les pattes tant qu’il serait là.

Et ça ne risque pas de durer très longtemps. J’en ai déjà marre de ce musée de province, grommela-t-il en examinant d’un œil critique la « Chasse à Compiègne » d’Oudry que sa mère avait rapportée triomphalement d’une vente à Drouot, près de quarante-cinq ans plus tôt.

Il se planta ensuite longuement devant « La Jeune Fille en Robe Rose » de Nattier que son père avait offert à sa femme pour leurs trente ans de mariage. Là, il n’y avait rien à dire. Malgré un côté un peu mignard, il devait reconnaître qu’il y avait dans ce tableau la patte d’un maître, même si la toile, solidement encrassée, ne rendait pas justice à la qualité du trait ni à la légèreté raffinée des couleurs.

Évidemment, placé au-dessus de la cheminée, même si elle tire bien, il doit y avoir dessus une vraie croûte de saleté. Mais quand on a un Nattier, il faut que les visiteurs le voient. Quel meilleur endroit qu’au-dessus de la cheminée du salon. Les cons !

Il en riait presque en se souvenant que son père interdisait furieusement que quiconque allumât une cigarette dans la maison, « par respect des meubles de ta mère ». Par défi contre cet ancien interdit, il pêcha une clope dans la poche de sa veste et l’alluma avec le Zippo qui ne l’avait pas quitté depuis Aubagne, après qu’il eût reçu son képi blanc.

Il écarta les lourds doubles-rideaux – soie lyonnaise, spécialement créée par le bureau de dessin des Soieries Rey Frères – et dut se battre avec les cordons pour ouvrir les voilages. La vue du jardin était toujours aussi superbe, même si, comme autrefois, le jardinier s’obstinait à entretenir des massifs aussi rigoureusement ordonnés que ceux de Versailles. Buis taillés, alignés comme les grenadiers de la Garde, pelouses immaculées dignes d’un boulingrin, graviers fins ratissés avec la rigueur qu’on ne trouve que dans les jardins japonais.

Mais la vue au loin, de l’autre côté de l’Yonne, avait changée. Et pas pour le mieux. Il y avait maintenant l’annexe de la « Côte Saint-Jacques » avec ses toits verts, son étang et son héliport et, un peu plus loin, un bâtiment industriel où l’on vendait des matériaux, si l’on en croyait l’enseigne, là où il n’avait connu qu’une berge herbeuse un peu sauvage.

Puis son regard fut attiré par le ponton où pendant des années il avait amarré la barque plate qu’il utilisait pour aller pêcher. Sur une serviette bleu marine, tranchant sur le bois laqué blanc, il y avait une fille en maillot de bain qui lisait un magazine.

Elle devait se sentir protégée de la vue des rares passants par l’épaisse végétation de la haie, car elle avait baissé les bretelles de son soutien-gorge et le minuscule vêtement avait glissé, dévoilant largement ses seins, autant qu’il pût en juger malgré la distance, sans qu’elle parût s’en soucier.

Sur une impulsion, il descendit au jardin, le traversa en faisant crisser les graviers sous ses chaussures et chercha dans le trousseau la clé de la porte qui donnait sur le quai.

***

Charlotte ne s’avisa d’une présence sur le ponton que quand elle entendit une des planches grincer. Elle tourna machinalement les yeux en direction du bruit et ne vit d’abord que des chaussures de bateau et un pantalon de toile pas très propre. Puis elle tourna légèrement la tête et découvrit un homme plutôt âgé qui s’était immobilisé à trois pas.

Un visage noble mais fatigué, parcouru de rides profondes encadrant un nez fort, couronné par une masse désordonnée de cheveux assez longs où le gris l’emportait largement sur le châtain. Des yeux sombres un peu tombants surmontés par des sourcils épais. L’amertume de la bouche disparut en un instant quand l’homme sourit, dévoilant des dents éclatantes, si parfaites qu’elles ne pouvaient qu’être fausses.

J’espère que je ne vous ai pas fait peur, dit-il, se sentant lamentable de proférer une pareille banalité à une fille à laquelle son apparition soudaine n’avait pas arraché un battement de cils. Elle n’avait même pas esquissé un geste pour rajuster son soutien-gorge.

Je devrais avoir peur ?

Il eut du mal à s’empêcher de manifester sa surprise. Cette fille devait avoir quinze, seize ans au grand maximum, même si à examiner sa silhouette, ce qu’il faisait avec une insistance inconsciente sans que cela parût la gêner, on aurait pu lui en donner cinq ou six de plus, et il ne s’était pas attendu à pareille réponse, faite sur un ton amusé qui aurait mieux convenu à une jeune femme beaucoup plus avertie.

Non, bien sûr.

Lui qui n’était jamais à court de mots, même si parfois ce n’étaient que des grossièretés ou des jugements sans nuance, ne trouva rien à ajouter pour relancer la conversation. La fille le regardait sans impatience, ni même véritable intérêt, se demandant probablement pourquoi il était venu troubler son bain de soleil, si c’était pour rester muet comme une carpe à danser d’un pied sur l’autre. Cela lui rendit un peu de sa mauvaise humeur.

Je m’appelle Julien Rey. J’habite la maison de l’autre côté de la rue.

Vous n’êtes pas le gardien habituel.

Je ne suis pas le gardien. La maison est à moi.

Cela parut vivement intéresser la fille qui quitta sa position allongée pour se redresser sur un coude. Son haut de maillot glissa un peu plus, dévoilant totalement son sein gauche. Elle rattrapa le morceau de tissu comme si cela ne la souciait pas vraiment et le plaqua sur sa poitrine sans autre résultat que de mettre encore plus ses seins en valeur.

Il se demanda si elle avait conscience de l’effet qu’elle pouvait produire, allongée sur sa serviette, les seins à peine masqués par un bout de tissu tenu d’une main négligente, les jambes étalées attirant immanquablement l’œil sur un bas de maillot ridiculement petit. Vu son âge, il conclut que non, sans en être bien certain.

Vous avez de la chance, c’est une jolie maison.

Vous la connaissez ?

De l’extérieur seulement.

Vous voulez la visiter ? demanda-t-il, se surprenant lui-même d’une telle proposition.

Oui.

Un simple « oui ». Prononcé, comme le peu qu’elle avait dit, d’une voix qui n’était pas encore celle d’une adulte, mais sur un ton décidé.

Elle n’a pas la voix de son physique. Une voix de petite fille, disons d’adolescente, pas encore assurée. On dirait une de ces gamines que David Hamilton photographiait dans les années soixante-dix, sauf que celle-ci n’a pas leur air souffreteux. Mais elle a des seins de femme, pas gros comme ceux de toutes ces connes qui se bardent de prothèses, mais jolis et galbés, et des jambes qui ne sont pas décharnées comme c’est devenu la mode pour toutes ces gamines anorexiques qui voudraient être mannequins. Quant à son visage… une madone, mais avec un air sacrément déluré.

Elle n’a pas non plus ce côté un peu épais des filles de la campagne. Mince, mais pas maigre. À vue de nez, elle doit être plus grande que moi d’au moins dix centimètre.

Il la regarda ranger avec soin son livre, son magazine et sa serviette dans un petit sac à dos qui avait connu des jours meilleurs, rajuster son soutien-gorge après lui avoir tourné le dos – c’est un peu tard, jeune fille – et enfiler des sandales de cuir bon marché.

Il la suivit à quelques pas quand elle traversa la haie de sureau et la route jusqu’à la Porte aux Lions entrouverte qu’elle examina comme si elle ne l’avait jamais vue auparavant.

Elle la franchit avec un étrange sentiment d’accomplissement et d’exaltation. Puis, sans se soucier de savoir s’il la suivait, elle remonta lentement l’allée gravillonnée vers la maison en s’arrêtant ici et là pour examiner tout ce qu’elle n’avait pu jusqu’alors qu’imaginer.

Julien Rey l’observait, des idées un peu confuses se bousculant dans sa tête, fasciné par les jambes longues et fines, belles comme il n’en avait pas vu depuis longtemps, les fesses, soulignées plus que voilées par le maillot minimaliste, qui semblaient danser au gré de la démarche lente de la fille.

Elle doit bien mesurer un mètre quatre-vingts. Quel cul ! D’où est-ce qu’elle peut bien sortir ? Elle semble complètement inconsciente de l’effet qu’elle fait. Cela dit, elle n’est peut-être pas si naïve que ça. C’est Cosmo qu’elle lisait quand je suis arrivé sur le ponton, c’est le genre de lecture qui leur ouvre les yeux et leur fout toutes sortes d’idées à la con dans la tête, et même à Joigny, ils ont la télé.

Il lui fit signe d’entrer quand elle s’arrêta sur le seuil de la porte-fenêtre ouverte sur la terrasse.

Cette maison a l’air de vous intéresser.

Oh oui ! Je l’ai toujours vue de l’extérieur. Je passe devant au moins quatre fois par jour depuis des années. Quand j’étais petite, je croyais qu’elle servait de prison à une princesse.

Il eut un petit rire amusé ; elle crut qu’il se moquait gentiment des imaginations d’une petite fille, alors qu’il avait simplement eu un flash de sa sœur en princesse prisonnière, ce qui à une époque lointaine ne lui aurait pas déplu à condition qu’elle fût enchaînée dans la cave la plus sombre et réduite au pain sec et à l’eau, au lieu de lui pourrir systématiquement ses vacances.

L’heure suivante fut assez étrange pour lui. Un verre de cognac à la main, il suivait avec une patience dont il ne se savait pas capable cette gamine qui, après avoir posé son sac et enfilé un vieux tee-shirt décoloré et sans forme, parcourait méthodiquement les pièces, examinant chaque meuble, chaque tableau ou chaque bibelot avec une attention soutenue, comme si elle avait dû établir un inventaire pour un huissier.

Et si elle était là en repérage pour une bande de cambrioleurs ? s’interrogea-t-il un instant avant d’en écarter l’idée en se traitant d’imbécile, puisque c’était lui qui était allé la chercher sur le ponton et qu’elle n’avait rien demandé.

Elle est vraiment à vous, cette maison ?

Oui. À moi et à ma sœur cadette. Nous l’avons héritée de nos parents.

On dirait un musée.

Un peu. Ma mère aimait les meubles anciens.

C’est beau, mais ce n’est pas vivant. J’aime bien ce petit tableau, dit-elle l’instant d’après en montrant le portrait de « La Jeune Fille en Robe Rose ».

C’est un Nattier. Mais il est très sale. Cheminée et peinture ne sont pas conciliables.

Oh ! Un vrai Nattier ? Le même que celui qui a peint « La Princesse Adelaïde » ?

Il crut que le plafond venait de lui tomber sur la tête. Que cette gamine à moitié nue qui lisait Cosmopolitan et qui vivait dans une petite ville de Bourgogne pût savoir qui était Nattier avait déjà quelque chose d’inattendu, mais qu’elle sût qu’il avait également peint « La Princesse Adélaïde » était proprement ahurissant.

Elle remarqua son trouble et se mit à rire, un rire doux, un peu moqueur.

Je sais aussi lire et écrire, vous savez.

Je n’en doute pas. Mais de là à connaître Nattier… Ce n’est pas le plus connu des peintres de nos jours.

Sauf si vous mangez des bonbons.

Pardon ? demanda-t-il, certain d’avoir mal entendu.

À la maison, nous avons une boîte en métal qui contenait des bonbons. Le couvercle est décoré d’un tableau de Nattier : « Madame Adelaïde faisant des Nœuds ». Quand j’étais petite, sa jolie robe me fascinait. Un jour, j’ai trouvé un livre sur Nattier à la bibliothèque. Je l’ai gardé un an, la bibliothécaire était furieuse. Je crois que je le connais par cœur.

Et à part Nattier, vous aimez d’autres peintres ?

Mon grand-père m’a offert un livre sur les Préraphaélites pour un Noël et un bel album sur les Orientalistes pour mon anniversaire. J’aime bien.

Tenez, dit-il en montrant un autre tableau d’un doigt négligent. Celui-ci est un Oudry : « La Chasse à Compiègne ».

Elle se planta devant le tableau un moment.

J’aime moins. Je n’aime pas la chasse. Ici, ils sont tous chasseurs, même mon grand-père, et je trouve ça con de tirer sur de petits animaux qui ne font de mal à personne.

Après un dernier coup d’œil au Nattier, elle le suivit dans une pièce dont les murs étaient couverts de rayonnages. Les yeux de la jeune fille s’agrandirent devant les centaines d’ouvrages alignés comme à la parade.

Et pas un qui ait été ouvert en trente ans, je suppose, s’amusa-t-il en pensant à tous les mauvais moments qu’il avait passés dans cette pièce.

Rien que du solide, du classique français. L’intégrale de Molière, de Racine, de Hugo, de Voltaire et quelques autres. Que des machins qu’on n’ouvre plus jamais une fois qu’on a quitté le lycée. J’imagine ma mère disant à un antiquaire : « Trouvez-moi des classiques, il m’en faut vingt mètres linéaires et rien que des belles reliures, s’il vous plaît. » Pauvre Papa. Heureusement qu’il avait son Figaro et qu’il pouvait se réfugier derrière quand il en avait marre des foucades de Maman.

La fille ne partageait pas, semble-t-il, ses réticences. Elle parcourait les rayonnages d’un œil avide et hochait parfois la tête sans qu’il fût possible de dire à quoi elle pensait. Mais, quand elle eut fini son inspection, elle avait une petite moue.

On dirait un décor. C’est ennuyeux comme une bibliothèque de lycée.

Je suppose que ma mère trouvait que ça faisait bien dans un bureau. À la fois classe et sérieux. J’avoue que je n’en ai jamais ouvert un.

Vos parents devaient bien lire autre chose ?

Mon père ne lisait que des journaux. Ma mère, je ne sais pas ; elle cachait peut-être quelque part des romans de gare ou des polars bien sanglants, mais je n’en ai jamais vu.

Ils faisaient quoi vos parents ?

Mon père était industriel. À l’origine, la famille fabriquait des toiles peintes et des soies. Avec le temps, à force de réparer des machines, mon arrière-grand-père s’est mis à en fabriquer, d’abord pour l’industrie textile, puis pour l’automobile et maintenant pour l’aviation.

Vous devez être un monsieur très occupé, alors ?

Non. C’est le mari de ma sœur qui s’occupe de tout ça. Moi, je n’y connais rien, je suis peintre.

Peintre ?

Elle eut son petit rire amusé.

Je ne vous imagine pas peintre. Ni chef d’entreprise d’ailleurs.

Et vous m’imaginiez faire quoi, jeune fille ? Au fait, comment vous appelez-vous ?

Charlotte. Je vous voyais acteur de cinéma. Celui qui fait le rôle du méchant. Celui qui fait des tas de misères au héros.

Je ne suis pas sûr que ce soit un compliment.

Pourquoi ? Les méchants sont super-intéressants. Quand je vois un méchant dans un film, je me demande toujours pourquoi il l’est devenu. Ce n’est jamais expliqué, alors on peut se raconter une histoire dans l’histoire.

Vous m’épatez. J’aurais parié que les jeunes filles adoraient les héros romantiques.

Oui, aussi, parce que les acteurs qui les jouent sont beaux. C’est ça qui fait craquer les filles. Mais j’ai lu quelque part que les filles adoraient les mauvais garçons. Des gens comme Gainsbourg ou De Niro.

Pour avoir descendu d’innombrables verres avec Gainsbourg au cours de virées mémorables, il savait mieux que d’autres que le chanteur avait été beaucoup de choses, sauf un « méchant » de cinéma, mais il était facile de comprendre pourquoi, vu de l’extérieur, une petite jeune fille de province pouvait le considérer comme un mauvais garçon. Serge s’était donné beaucoup de mal au cours de sa carrière pour passer pour un individu sulfureux.

Il alla fouiller dans les tiroirs du bureau et en tira quelques feuilles de papier et une poignée de crayons soigneusement taillés.

Venez.

Il lui ouvrit la porte-fenêtre qui donnait sur la terrasse et lui fit signe de s’asseoir au haut des marches de l’escalier. Elle s’exécuta après un instant d’hésitation.

Très bien. Relevez un peu le menton. Regardez au loin. Rejetez vos cheveux en arrière. Allongez votre jambe droite, juste un peu pliée. La gauche, repliée. Oui, c’est ça, à angle droit. Posez la main droite sur la marche. Très bien.

Elle obéit docilement à ses instructions, un demi-sourire sur les lèvres, espérant sans trop d’illusions que le dessin ne serait pas horrible et qu’elle n’aurait pas trop à se forcer pour le complimenter, pas tout à fait certaine qu’il ne lui avait pas raconté une craque en se prétendant peintre. Il s’assit sur une marche à quelques pas et commença aussitôt à crayonner.

Cela le ramenait des années en arrière quand il croquait les légionnaires de sa section au foyer ou les serveuses des bistrots d’Aubagne dans le carnet à croquis qui ne le quittait jamais. Il y avait acquis la capacité de dessiner n’importe qui en quelques coups de crayon. Cinq ans de Beaux-Arts avaient affiné sa technique, perfectionnant le talent inné qui avait décidé de sa vie.

Charlotte n’osait pas tourner la tête pour regarder ce qu’il faisait et s’attendait à passer un long moment dans cette position inconfortable, quand elle le vit se lever. Il n’avait pas dû s’écouler plus de cinq minutes.

Tenez, Charlotte.

Elle prit la feuille de papier après une brève hésitation.

Oh !

Un seul coup d’œil lui avait suffi pour se rendre compte que, s’il n’était peut-être pas peintre, il était sans contestation possible un dessinateur de talent. Elle se voyait sur le papier comme elle ne s’était jamais vue. En quelques traits rapides, il avait su saisir l’essentiel, sa pose faussement alanguie, le regard lointain, la ligne des jambes, l’abandon de la main posée sur la marche, les cheveux en pétard rejetés en arrière.

Alors ?

Je ne douterai plus jamais de ce que vous direz.

Lourde erreur, Charlotte. Je suis un menteur pathologique. Mais en ce qui concerne mon travail, je suis toujours sérieux.

Quelle heure est-il ? demanda-t-elle soudain, après un court silence.

Six heures.

Il faut que je rentre.

Vous avez rendez-vous avec votre petit ami ?

Je n’ai pas de petit ami, répondit-elle sur un ton un peu sec.

Restez encore un peu.

J’ai du repassage à faire et je dois préparer le dîner.

Il la vit partir avec un mélange de regret et d’exaspération, son sac pendu à une épaule, le gravier crissant sous ses sandales. À la porte du jardin, elle se retourna et lui fit un sourire et un petit geste de la main qui tenait le dessin qu’il lui avait fait signe de garder, auquel il répondit avec une vague impression de tristesse qui n’était pas vraiment dans sa nature.

Il resta un long moment immobile sur la terrasse, avant d’aller se servir un autre verre, fumer une cigarette, puis fermer la maison.

Il regagna la « Côte Saint-Jacques » à quelques centaines de mètres de là en se demandant comment il allait pouvoir passer sa soirée sans mourir d’ennui ni se saouler avant qu’il ne soit une heure décente pour aller se coucher.

***

Charlotte avait retardé autant qu’elle le pouvait le moment de se mettre devant son ordinateur. Pour cela, elle n’avait eu qu’à suivre le programme qu’elle avait annoncé à Julien Rey. Elle avait installé sa planche à repasser devant la télévision après avoir échangé quelques banalités avec ses grands-parents et avait méthodiquement repassé tout le contenu de la corbeille à linge en regardant deux épisodes de Friends.

Elle aimait bien Friends, non pas qu’elle crût un seul instant que les jeunes Américains vécussent réellement comme les héros du feuilleton, mais elle imaginait à travers eux ce que serait peut-être sa vie si son rêve d’entrer à l’université à Paris se réalisait. Ce serait dans un an, si, comme elle n’en doutait pas un seul instant, elle décrochait son bac S et si elle arrivait à convaincre ses grands-parents de la laisser partir seule dans cette ville où elle avait vécu petite fille, mais où elle n’était pas retournée depuis la mort de ses parents.

Puis elle prépara le dîner, ce qui ne lui prit que quelques minutes, dressa la table et aida sa grand-mère à s’y installer.

La dernière bouchée avalée, le JT de vingt heures regardé d’un œil distrait, elle alluma son ordinateur et chercha « Julien Rey » sur Google.

Il n’y avait pas à s’y tromper. La première rubrique en haut de page était une notice Wikipédia en français, la seconde la même en anglais. Elle cliqua et se mit à lire.

« Julien Rey, peintre français, né à Lyon le 1er septembre 1947, fils de Henri Rey, industriel, et de Michelle Guibert. »

Suivait une biographie squelettique où elle apprit seulement qu’après des études médiocres à Lyon et un passage à la Légion étrangère, il avait fait les Beaux-Arts à Paris et réalisé des décors pour les théâtres tout en se consacrant à son œuvre. Il avait été découvert par un marchand américain, Salomon Epstein, rencontré chez Lucian Freud à Londres, et son succès avait ensuite été fulgurant. Il avait été marié deux fois, brièvement, et vivait à New York depuis le début des années 80.

Il y avait ensuite une longue analyse stylistique à laquelle elle ne comprit pas grand-chose, mais fidèle à une habitude qu’elle tenait de son grand-père, elle griffonna des notes sur un bloc pour faire une recherche ultérieure.

Charlotte faisait sans cesse et sur toutes sortes de sujets des recherches qui complétaient ce qu’elle apprenait au lycée. À force, elle avait fini par se constituer une culture générale étendue, quoiqu’elle n’en eût pas vraiment conscience et qu’elle ne mettait jamais en avant, fidèle à l’attitude discrète qu’elle avait adoptée, mais qui l’aidait considérablement dans son travail scolaire.

Suivait une impressionnante liste des expositions où les œuvres de Rey avaient été présentées, des musées qui avaient acquis certains de ses tableaux et une bibliographie.

La dernière rubrique s’intitulait « la cote » et Charlotte la lut avec une stupéfaction incrédule. Le « Portrait de Madame Walters » avait été vendu 18 millions de dollars à un musée américain et le « Torero Encorné » avait été acquis par un musée allemand pour 11 millions d’euros.