Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Encre Rouge

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

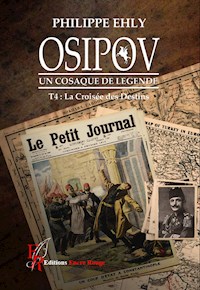

- Serie: Osipov, un cosaque de légende

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

En 1912, Alexandre Osipov, faux journaliste du Daily Mail, mais vrai officier des Cosaques de la Garde, a suivi en première ligne les combats féroces de la première guerre balkanique. Une trêve précaire survenue, il rentre à Constantinople, marqué par les événements dramatiques dont il a été le témoin, bien décidé à profiter de la tranquillité toute relative de la capitale ottomane assiégée. Pourtant, alors qu’il retrouve la tendresse de sa maîtresse et le calme de la maison de son grand-père, sa couverture de journaliste l’amène à être témoin du coup d’État sanglant qui porte les Jeunes-Turcs au pouvoir tandis qu’il est confronté à une étrange proposition du roi de la pègre de la ville. Dans Constantinople assiégée, alors qu’Osipov essaie de s’inventer un bonheur simple, la situation dans les Balkans se dégrade de jour en jour, les alliances de la coalition anti-ottomane volent éclats et les alliés de la veille s’apprêtent à se jeter les uns contre les autres. Tant pour son journal de Londres que pour ses chefs de Saint-Pétersbourg, Osipov va devoir plonger dans le chaudron de la seconde guerre balkanique qui sera, pour lui et ses amis, « la Croisée des Destins ».

À PROPOS DE L'AUTEUR

Philippe Ehly, conseiller juridique et financier, a longuement voyagé en Asie, tant professionnellement que pour satisfaire sa passion pour l’histoire et l’archéologie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 417

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Philippe EHLY

Osipov,un Cosaque de Légende

Tome IV

« La croisée des Destins »

UN TRAÎNEAU EN SIBÉRIE

Leonid Tourkine se satisfaisait pleinement des tâches qui lui avaient été confiées par l’administration du camp de déportation, officiellement connu sous le nom de « Colonie pénitentiaire de Kornikovo ». À cause de son épaule disloquée des années plus tôt par les Cosaques, on lui avait attribué un petit bureau où il assurait la comptabilité et les travaux d’écriture du camp.

Le commandant ne pouvait que se louer de ses services et allait même parfois jusqu’à lui donner une ration supplémentaire de saindoux ou de pain bis. En fait, le bagnard remplissait l’essentiel des tâches administratives normalement dévolues au directeur. Tourkine préparait notes et lettres dans son russe élégant et le commandant signait le plus souvent sans même se donner la peine de relire. Sans que personne n’en eût la moindre conscience, Leonid était devenu le patron virtuel du bagne.

Pourtant, quand Tourkine était arrivé au camp trois mois plus tôt et que le commandant avait pris connaissance de son dossier, il avait anticipé des troubles permanents de la part de cet agitateur professionnel dont les arrestations ne se comptaient plus et qui avait exercé des responsabilités éminentes lors des évènements de 1905.

Mais Tourkine filait doux et fréquentait peu ses codétenus pour lesquels il semblait professer un mépris abyssal, à l’exception d’un ancien ouvrier imprimeur dont le dossier, barré de rouge, indiquait un individu dangereux à surveiller particulièrement.

Le commandant comprenait mal ce qui avait pu faire classer Toupalov Viktor, ouvrier imprimeur, comme dangereux. L’homme était moyen en tout et, sans être totalement stupide, ne semblait pas, à loin près, bénéficier d’une intelligence aussi vive que celle de Tourkine.

Le dossier laissait entendre qu’il avait poignardé un policier, mais à le voir vivre au quotidien, le commandant en était venu à douter de la véracité de cette accusation. Cependant, comme il n’était pas payé, assez mal, d’ailleurs, à son avis, pour rectifier les erreurs judiciaires, il se contentait de regarder parfois Toupalov abattre les arbres qu’on lui désignait avec autant d’entrain que de maladresse.

C’était cela qu’il y avait de plus étrange chez Toupalov. Il était au bagne, à près de sept mille verstes de chez lui, dans un endroit à côté duquel le trou du cul de la Terre aurait fait figure de villégiature d’été pour vlasti ; la nourriture était parcimonieusement comptée et parfois proprement infecte, et ce niais avait toujours un sourire satisfait sur le visage.

Il se maintenait propre, ravaudait ses vêtements de travail et ne rechignait jamais quand on lui ordonnait une corvée supplémentaire.

Comme c’était loin d’être le cas des deux cents autres détenus qui étaient sales, puaient et récriminaient interminablement et, de façon générale, se conduisaient comme les bêtes qu’ils étaient, le commandant et les gardes avaient conçu une certaine forme de sympathie pour l’ancien ouvrier imprimeur qui, sans lui valoir de traitement particulier, faisait qu’on lui laissait un peu plus de liberté qu’aux autres.

Bien entendu, ce surcroît de liberté était tout relatif, dans la mesure où le camp, situé à près de trois cents verstes au nord d’Irkoutsk, était à deux journées de marche du premier lieu habité. Les pauvres fous qui, dans le passé, avaient tenté de s’en évader dans le vain espoir de rejoindre le Transsibérien ou, pire, de gagner la Chine à pied, avaient eu des fins peu plaisantes : dévorés par les loups, morts de froid ou de faim après s’être perdus, ou encore tirés comme des lapins par les chasseurs sibériens lancés à leurs trousses pour gagner la prime.

Mais le directeur était tranquille avec Toupalov et Tourkine. La condition physique de l’un et les limitations intellectuelles de l’autre faisaient de cette paire de détenus les candidats les moins probables à l’évasion.

Dans cinq ans pour Toupalov et deux pour Tourkine, s’ils ne faisaient pas de bêtise d’ici là, une mesure de clémence serait probablement ordonnée qui leur permettrait de s’installer dans une petite ville de Sibérie. Certes, il ne leur serait pas permis de regagner la Russie d’Europe avant de nombreuses années, mais au moins ils pourraient quitter le bagne et retrouver des activités presque normales, sous la surveillance tatillonne de la police.

Le commandant du camp regardait la neige tomber interminablement à travers la fenêtre de son bureau. Des flocons avaient commencé à adhérer à la vitre et l’empêchaient de lire le thermomètre fixé à l’extérieur. Mais il n’avait pas besoin de consulter cet instrument pour savoir que la température était sans doute voisine de moins vingt degrés. Cela faisait des jours que le mercure n’était pas monté au-dessus. Il était seulement trois heures de l’après-midi, et déjà la nuit était presque complète.

La soirée allait encore être interminable et il ne se sentait pas le courage de jouer une nouvelle partie d’échecs avec son adjoint, un nekulturny qui, après des années de pratique, semblait n’avoir toujours pas compris les règles de déplacement des pièces. Un comble pour un Russe ! Enfin, parler de Russe à propos de son adjoint avait quelque chose de nettement exagéré ! Le bruit courait que ce bâtard avait une grand-mère tartare, ce qui expliquait sans doute ses yeux en amande et son accent abominable.

Un moment, le commandant caressa l’idée de proposer une partie à Tourkine qui, lui, était un joueur subtil et agressif, mais les trois dernières fois où ils avaient joué ensemble, Tourkine l’avait littéralement massacré, ce qui était quand même plutôt humiliant.

D’ailleurs, Tourkine était lancé dans un inventaire qu’Irkoutsk réclamait depuis des semaines, et il valait mieux le laisser terminer ce travail et envoyer ce papelard dépourvu d’intérêt avant que son supérieur de l’administration pénitentiaire ne lui fasse parvenir une lettre de réprimande, ce dont ce salaud prétentieux était plus prodigue que d’augmentations.

Désœuvré, il prit au hasard un roman, qu’il connaissait pratiquement par cœur, sur la petite étagère qui contenait les six livres constituant sa bibliothèque, se laissa tomber dans son fauteuil qui craqua de façon menaçante et, d’un geste d’habitué, puisa dans le tiroir de son bureau une bouteille de vichniovka, un alcool de cerises dont il préférait le goût à celui de la vodka. Il en lampa une rasade au goulot et ouvrit son livre au hasard.

***

Leonid Tourkine attendait sans impatience la fin de l’après- midi. Dans les mêmes circonstances, d’autres que lui auraient marqué une certaine nervosité, mains tremblantes, estomac noué ou sueurs froides.

Tourkine n’éprouvait rien, et ce n’était pas une pose qu’il prenait. Pourtant, il était possible que d’ici quelques heures, il fût mort. C’était un risque faible, mais qui ne pouvait pas être complètement écarté. Qu’un des gardes sortît pour pisser ou aller chercher un flacon de vodka au magasin du camp et il verrait deux silhouettes indistinctes dans les rafales de neige, et cela risquait de faire naître sa suspicion, s’il n’était pas déjà ivre au point d’en avoir l’esprit engourdi.

C’était la raison pour laquelle Tourkine avait fixé l’heure de départ bien après le coucher du soleil, quand chacun aurait pris ses dispositions pour passer au mieux la longue nuit de l’hiver sibérien.

Mais que leur tentative de fuite fût un succès ou un échec importait finalement fort peu au vieux militant révolutionnaire. Depuis des semaines, il sentait une douleur sourde dans sa poitrine maigre et parfois il crachait du sang. S’il n’avait pas eu une conscience nette de son devoir de révolutionnaire, il serait probablement resté au camp à attendre que la tuberculose l’emporte chez le diable.

Mais il s’était fixé une dernière tâche : faire évader ce faux niais de Toupalov qui, lui, était jeune et vigoureux et pouvait se révéler diantrement utile à la cause.

Viktor avait réussi à persuader tout le monde qu’il était un pauvre benêt inoffensif, et il jouait son rôle avec un talent consommé depuis des mois. Il avait complètement endormi les suspicions qui auraient pu peser sur un homme déporté sans condamnation pour avoir poignardé un policier. Cela avait permis à Tourkine de parfaire son éducation politique, d’élargir sa vision du monde et lui raconter tout ce qu’il avait appris durant une vie entière de militant, au cours de centaines d’heures de conversations chuchotées.

Tourkine jugeait qu’il ne lui restait pas assez de vie pour qu’il pût espérer voir la fin du régime tsariste, mais s’il parvenait à faire sortir Viktor de cet enfer sibérien, le jeune imprimeur aurait une chance de pouvoir en être témoin, voire jouer un rôle dans le processus qui amènerait la chute de la maison Romanov.

Toute l’expérience de comploteur de Tourkine, le goût acquis des codes secrets, des mots de passe et des rencontres discrètes lui avaient fait perdre des semaines dans la mise au point de leur projet d’évasion. Il avait échafaudé toutes sortes de plans plus complexes les uns que les autres, mais Viktor les avait rejetés les uns après les autres en répétant inlassablement : « il faut que ce soit simple ». À la réflexion, Viktor avait eu raison.

De guerre lasse, Tourkine s’était borné à aborder avec prudence un des conducteurs de traîneau qui, depuis la première neige, étaient le seul lien entre le camp et le reste du monde. Le plus difficile avait été de ne pas lui révéler trop vite leurs intentions avant de se dévoiler au cocher.

L’homme s’était montré assez réceptif dès que Tourkine avait commencé d’avancer ses pions, avec une extrême prudence. Au cours d’une conversation, Tourkine avait mieux compris pourquoi : l’homme était lui-même un ancien déporté qui avait bénéficié d’une remise de peine et considérait qu’aider les deux bagnards à s’évader serait une revanche prise contre un système que lui-même abhorrait.

Tourkine avait longtemps craint que le cocher ne jouât double jeu et ne les trahît à la première occasion. Aussi, l’avait-il progressivement testé en lui demandant de lui rendre de menus services : poster discrètement des lettres prétendument compromettantes, lui fournir certains objets indispensables à leur évasion et des renseignements sur les itinéraires possibles. Le cocher s’était exécuté sans la moindre hésitation, ce qui était rassurant, mais ne prouvait pas grand-chose s’il agissait sur ordre de la police.

Mais à la fin, Tourkine avait réussi à se persuader que l’homme était sincère.

S’il ne l’était pas, Tourkine était prêt à jouer son va-tout : il avait un couteau cousu dans la manche gauche de son manteau. Une lame de douze pouces d’acier finlandais solide et parfaitement aiguisée, discrètement subtilisée à un des gardiens.

Tourkine fit un signe à Toupalov. Les deux hommes enfilèrent leurs méchants manteaux et les bonnets de laine que l’administration avait distribués au moment des premières neiges. Mais ainsi vêtus, ils n’auraient pas tenu une demi-heure dans le vent glacé.

Dès qu’ils furent dehors, ils se glissèrent vers une réserve dans laquelle les bûcherons rangeaient scies de long et cognées. Toupalov déplaça une échelle et l’appuya sur un mur avant de l’escalader.

Juché sur l’avant-dernier barreau, sa main atteignit tout juste un gros paquet dissimulé dans la pénombre de la charpente. D’une poussée, il le fit tomber sur le sol.

Tourkine dénoua la corde qui maintenait le paquet fermé et en tira deux paires de bottes de feutre, deux immenses pelisses de peau de mouton aux manches démesurées, des moufles fourrées et de curieux bonnets de fourrure couvrant le bas du visage jusqu’aux yeux et se prolongeant jusqu’aux épaules dans le dos.

Les deux hommes enfilèrent ces protections par-dessus les vêtements qu’ils portaient déjà. En quelques secondes, ils avaient doublé de volume, mais leur survie dans le froid en dépendait.

Sans une hésitation, ils sortirent dans la nuit, le ventre tordu à l’idée qu’une escouade de gardes les attendait peut-être dehors, le fusil braqué.

Avec soulagement, ils constatèrent que la nuit était vide de toute présence humaine. Tourkine se lança d’un pas énergique en direction du sud, sur la route d’Irkoutsk. Il n’y avait pas à se tromper. En dehors de quelques sentiers desservant les sites de bûcheronnage, la seule trouée importante dans les arbres, large de six pas, était celle qu’ils devaient emprunter.

À proximité du camp, il n’y avait aucun risque de s’égarer, mais au bout de cinq cents pas, le chemin se rétrécissait et sa largeur n’excédait plus guère la largeur d’un traîneau ou d’un chariot. Une erreur, s’éloigner de la route en s’engageant dans un des chemins secondaires et ils avaient toute chance de se perdre. On retrouverait leurs corps au dégel et le directeur du camp n’aurait rien d’autre à faire que de rayer leurs noms de son registre d’écrou.

La neige leur montait jusqu’aux genoux et il leur fallut près de deux heures pour parcourir les trois verstes qui les séparaient du lieu de rendez-vous.

Tourkine s’arrêta, se repéra avec soin, puis s’enfonça résolument dans un bouquet d’arbres dense un peu éloigné de la route.

Le traîneau était bien à l’endroit convenu. Tourkine en fut presque surpris.

Le cocher dormait sur le siège, enveloppé dans un énorme amas de couvertures et de fourrures qui lui donnaient l’allure d’un gigantesque paquet. Il avait protégé ses chevaux avec d’autres couvertures. Tourkine se demanda comment l’homme et ses bêtes avaient pu survivre dans ce froid, sans bouger, depuis qu’ils avaient officiellement quitté le camp, près de six heures plus tôt. Il le secoua sans ménagement. Le cocher s’ébroua et rejeta ses couvertures raidies par la neige glacée.

⸺ Pas trop tôt ! J’ai tellement froid que j’ai plus la force de péter. Allez, un coup de goutte et on y va !

Le cocher ramassa une bouteille bien entamée, la porta à sa bouche et en lampa une longue gorgée. Il rota avec satisfaction avant de passer la bouteille à Tourkine qui n’hésita qu’un instant avant de boire une solide lampée et de passer la bouteille à Toupalov.

Le cocher vérifia que les couvertures de ses trois chevaux étaient bien assujetties et grimpa sur son siège où il s’emmitoufla.

⸺ Couchez-vous sous les couvertures. Serrez-vous l’un contre l’autre et couvrez-vous la tête. Y a rien à voir, de toute façon.

Dès qu’il eût vu les deux fuyards disparaître sous les couvertures et les fourrures mitées amoncelées à l’arrière du traîneau, il fit claquer son fouet. Avec ravissement, Tourkine et Toupalov découvrirent qu’il faisait une température agréable sous leur abri. Quatre boîtes métalliques, enveloppées de feutre, contenaient des braises et diffusaient une chaleur suffisante pour donner un peu d’espoir dans le succès de leur évasion.

PREMIÈRE RENCONTRE AVEC ENVER

Lady Pamela Montgommery, comtesse Brampton, s’étira dans son lit, bâilla d’une façon fort peu aristocratique et se leva d’un coup de reins.

En quelques jours, une routine s’était établie entre elle et Sacha. Le jeune homme se réveillait bien avant l’aube, se précipitait dans la salle de bain d’où il ressortait une demi-heure plus tard, drapé dans un peignoir épais. Il descendait ensuite à la cuisine et remontait le plateau de petit déjeuner qui y avait été préparé par l’un des valets du comte Krilov.

Il réveillait ensuite doucement la jeune femme en glissant sa main entre ses cuisses et en la caressant tendrement jusqu’à ce qu’elle dût serrer les dents pour ne pas jouir. Elle l’attirait alors à elle pour un moment de pure volupté.

Ils prenaient ensuite le petit déjeuner dans le désordre de leurs draps avant que Sacha ne s’habillât après une courte toilette et ne disparût dans Constantinople pour le reste de la journée.

Suivi d’Ukam, il courait d’un ambassadeur à un politicien ottoman, interrogeait des commerçants, bavardait avec des confrères journalistes ou discutait avec un militaire turc de haut rang, puis, les poches bourrées de notes, se rendait au Pera Palace où il passait une heure ou deux à rédiger sa « tartine », essayant de faire sens de la situation politique chaotique de Constantinople et des Balkans pour ses lecteurs britanniques.

L’avant-veille, bien que le comte Krilov le lui eût vivement déconseillé, Pamela avait rejoint Sacha au Pera Palace. Le thé qu’ils avaient pris au salon s’était terminé par un délicieux tête-à-tête dans une chambre louée à la hâte par un Sacha vaguement gêné. Pamela avait superbement ignoré les regards égrillards, envieux ou amusés qui les suivaient tandis qu’ils se dirigeaient vers l’ascenseur.

Néanmoins, cette petite aventure avait été exceptionnelle : Pamela sortait peu en ville. Constantinople avait pris son visage de guerre avec ses flots de réfugiés qui campaient sur les trottoirs, les épidémies de choléra et de dysenterie qui couraient la ville et les hôpitaux débordant de blessés, décimant indistinctement Stambouliotes et réfugiés.

La pègre traditionnelle de la ville s’était renforcée de miséreux, poussés au crime par la faim et la précarité : à Constantinople, on tuait pour une poignée de shillings, et il n’était pas rare que des boutiques fussent pillées en plein jour.

Depuis la mi-novembre, les Puissances avaient débarqué, de leurs navires de guerre ancrés dans le Bosphore, des contingents de troupes qui s’étaient partagé la ville et en assuraient la sécurité à la place des Turcs, sous le prétexte de protéger leurs ressortissants.

Au loin, quand le vent soufflait de l’ouest, on entendait le roulement des canons bulgares qui déversaient des masses d’obus sur les fortifications de la ligne de Tchataldja, ultime défense turque protégeant encore Constantinople des troupes de Mikhaïl Savov, le généralissime bulgare.

En plus, la pluie tombait sans discontinuer.

Mais ce n’était pas le souci premier de Pamela en se levant. Sacha était parti depuis au moins deux heures et Pamela avait redormi un peu après leurs ébats du matin. Il était maintenant temps de vérifier une idée qui lui trottait dans la tête depuis la veille.

Nue, elle se campa devant un miroir en pied et examina sa silhouette de face et de profil. Elle leva un sourcil sceptique. Son ventre était toujours aussi plat, son corps aussi parfait. Rien d’inhabituel. Pourtant, elle qui était réglée comme un métronome était maintenant en retard de près d’un mois.

Elle s’adressa une petite moue dans le miroir. Jamais, dans le passé, Pamela n’avait hésité à agréer les hommages d’un homme séduisant, mais avoir un enfant de l’un de ses amants ne lui avait jamais traversé l’esprit. Avec Sacha, c’était bien sûr différent.

Ni l’un ni l’autre des jeunes gens n’avait encore prononcé le mot « mariage », mais l’idée courait avec persistance dans la tête de Pamela, toute surprise d’y penser de plus en plus souvent. Pourtant, sur un simple plan pratique, la chose paraissait bien difficile.

Comment épouser un officier russe travesti en journaliste anglais et supposé être, ses faux papiers officiels en faisant foi, son cousin ? Sans compter ce que le cher Eddie Pelham, qui, lui, était véritablement son cousin, pourrait penser de l’idée d’un mariage entre sa cousine Pam, une des héritières les plus en vue de l’aristocratie britannique, et un lieutenant de Cosaques ne portant même pas le nom de son vrai père.

Que dire encore de leur différence d’âge, quatre ans seulement, mais quatre ans quand même, et dans le mauvais sens, Sacha ayant à peine atteint sa majorité.

Par chance, cousin Eddie avait, au cours de sa vie aventureuse, perdu l’essentiel des préjugés qu’on lui avait inculqués dans sa jeunesse.

Pamela se savait, en outre, disposer d’alliés et d’atouts précieux.

Outre la volonté de Sacha qui avait l’habitude de peser les risques dans de subtiles balances, puis de ne plus en faire qu’à sa tête comme le prouvait son escapade dans l’enfer des Balkans, il y avait en premier lieu le comte Krilov qui avait fait comprendre à Pamela, en termes à peine voilés, suite aux confidences de la jeune femme, que si elle décidait d’entrer dans sa famille en épousant ce petit-fils qu’il n’avait reconnu que récemment, elle serait reçue avec une affection proche de l’enthousiasme.

En fait, le comte s’était amusé, un jour de pluie où toute promenade était impossible, à brosser l’avenir de Sacha tel qu’il le voyait au sein de l’armée et de la noblesse russes, et il avait décrit sa future épouse dans des termes si transparents que Pamela n’avait pas pu ne pas se reconnaître.

Il y avait ensuite Regina. Les deux femmes n’avaient jamais échangé de secrets féminins, mais la toute nouvelle lady Pelham avait laissé entendre à au moins deux reprises combien elle appréciait Pamela. Pamela en avait logiquement conclu que jamais Regina ne se mettrait en travers d’un projet susceptible de faire le bonheur de son fils.

Quant à lord Pelham lui-même, Pamela devait bien reconnaître que son cousin avait toujours pris son parti, même et surtout quand sa conduite effrontée avait soulevé un tollé dans la société anglaise. Eddie, qui avait lui-même écorné bon nombre de tabous de leur milieu, s’était toujours amusé de voir sa cousine vivre à sa guise, « comme un garçon mal élevé », ainsi que le disaient quelques poignées de vieilles ladies aussi fripées que critiques dont Pamela se souciait comme d’une guigne.

D’ailleurs, il était évident qu’Eddie adorait Sacha. Mieux, même, il l’estimait. Au cours de leur longue escapade à travers l’Asie centrale et l’Orient, il avait découvert en Sacha un compagnon d’une absolue fiabilité, courageux, tenace, à l’intelligence brillante et doué d’un talent linguistique qui lui avait rendu des services inappréciables.

C’était Pelham qui s’était arrangé, avant leur entrée en territoire turc, pour transformer le jeune lieutenant de Cosaques en faux journaliste anglais et l’avait aidé à acquérir un style bien personnel et les réflexes du métier.

Sans compter qu’entre-temps, Eddie avait épousé Regina, la mère de Sacha. Quoi qu’il arrive, on serait en famille.

Ce n’est qu’en se laissant glisser dans sa baignoire que Pamela réalisa qu’elle n’avait pas pensé une seconde à son père, le redoutable lord Montgommery. Elle éclata de rire.

Lord Montgommery était sans doute une terreur pour les directeurs, les contremaîtres et les ouvriers de ses entreprises, son nom faisait peut-être trembler des tréfileurs des Midlands, des mineurs sud-africains ou les capitaines de ses cargos, mais Pamela, enfant unique, avait réussi l’exploit de faire oublier à son père qu’elle n’était pas l’héritier mâle qu’il avait espéré en se livrant à des frasques dignes des plus hardis des « jeunes messieurs ».

Il lui passait beaucoup de choses, réglait sans commentaire ses factures parfois vertigineuses et prenait son parti avec humour quand les manoirs et châteaux de la noblesse caquetaient un peu trop fort au sujet de la « dernière » de la petite Montgommery.

Pamela riait seule dans son bain en imaginant la rencontre entre son père et Sacha dans l’austère bureau directorial ou le grandiose salon de leur résidence de South Kensington, quand sa femme de chambre, qui avait compris qu’il ne fallait pas venir déranger sa maîtresse tant que onze heures n’avaient pas sonné, entra pour lui savonner le dos.

***

Ukam et Osipov ne regrettaient pas d’avoir suivi le conseil que l’homme d’affaires Reuben Manoukian leur avait donné sur la gestion des actions et des titres de rente sur lesquels ils avaient mis la main dans les Balkans, dans les restes d’un véhicule de fuyards turcs massacrés par les Serbes. Ils n’avaient rien vendu, mais s’intéressaient de près à ce domaine tout nouveau pour eux.

Chaque matin, Ukam, qui s’efforçait d’acquérir le vocabulaire des banquiers et de mieux comprendre les complexités de leur métier, passait une demi-heure à prendre des informations auprès d’un jeune employé de la Banque Franco-Turque de Crédit et d’Escompte, présidée par Manoukian.

Il avait sympathisé avec Mourad qui, bien qu’il n’eût que vingt-cinq ans, avait déjà passé près de dix ans derrière les guichets et s’était hissé du poste de balayeur et verseur de café à celui de garçon de courses, puis avait occupé divers emplois au service « titres » avant d’atteindre la position modeste de troisième commis aux écritures de ce même service.

Si le salaire de Mourad restait médiocre et ses responsabilités limitées, il avait en revanche une connaissance intime des mécanismes boursiers et n’ignorait rien des instructions que la direction donnait à ses agents de change pour le compte propre de la BFTCE. Les comptes-titres des clients et le détail de leurs opérations n’avaient pas de secrets pour lui.

Ukam avait négocié avec Mourad un discret accord financier qui lui donnait accès à toutes sortes d’informations confidentielles. L’ancien valet d’écurie de Tashkent et le saute-ruisseau de Constantinople, aussi malins et intéressés l’un que l’autre, s’étaient entendus à demi-mot.

Les deux jeunes gens vidaient chaque matin un certain nombre de tasses de café tout en faisant un tour d’horizon des marchés et en étudiant les cours des valeurs mobilières. Ukam était fasciné d’avoir découvert que les nouvelles de la guerre faisaient évoluer de façon sensible la valeur de leur portefeuille. Osipov, qui habituellement savait tout sur tout et devinait ce qu’il ignorait, avait haussé les épaules quand il lui avait demandé de lui expliquer. Lui non plus ne comprenait pas.

Que le prix du blé monte dans une ville coupée de ses approvisionnements habituels leur paraissait normal, mais Ukam ne parvenait toujours pas à réaliser pourquoi et comment le fait que les Bulgares aient échoué dans leur assaut sur Andrinople pouvait avoir une influence sur la valeur de l’action d’une entreprise minière extrayant du kaolin dans le sud de l’Anatolie, à mille verstes de là !

Le jeune Kirghize avait très vite cessé d’essayer de trouver des explications rationnelles. Il se contentait de noter les corrélations et d’en tirer les conclusions qui s’imposaient.

Quand il avait été connu en ville que les assauts des Bulgares sur la ligne fortifiée de Tchataldja avaient été repoussés, le cours de la Rente ottomane avait subi une hausse brutale qui avait été accentuée quelques jours plus tard quand s’était répandu le bruit que les Bulgares avaient perdu vingt mille hommes, en grande partie à cause de la dysenterie et du choléra, et qu’ils suspendaient leur offensive.

Osipov et Ukam avaient pu constater que leur portefeuille avait subi, sur le papier, une hausse non négligeable. Ils en avaient donc conclu un peu hardiment que si d’autres bonnes nouvelles survenaient, leur petite fortune s’arrondirait encore. Depuis, ils suivaient l’évolution de la situation militaire avec encore plus d’attention. Pour cela, Osipov était singulièrement bien placé.

Aussi, quand il avait entendu de vagues rumeurs à propos de l’éventuelle négociation d’une trêve entre les Ottomans et les alliés balkaniques, s’étaient-ils réparti les rôles : Osipov suivrait les négociations en tant que journaliste et Ukam, muni de pouvoirs en bonne et due forme, se chargerait de suivre le front boursier et de donner au meilleur moment les ordres les plus adaptés à la banque de Manoukian où leurs titres avaient été déposés.

Quand les conditions de l’armistice entre les Ottomans d’une part, les Serbes, les Bulgares et le Monténégro d’autre part, avaient été acceptées par toutes les parties, Osipov, qui avait suivi la délégation ottomane à Tchataldja, avait été invité à assister à la cérémonie de signature.

Il était un des trois journalistes présents, avec son collègue du Temps, de Paris, et un Écossais du Glasgow Examiner. Les buvards avaient à peine été passés sur l’encre fraîche qu’il avait déjà téléphoné à Ukam qui bouillait d’impatience à Kapi Bogaz dans l’attente de nouvelles.

Ukam s’était précipité à la banque où il avait pu vérifier que la nouvelle n’était pas encore connue. Il avait eu tout le temps de prendre ses dispositions avec son copain Mourad, ce qui consistait essentiellement à promettre à celui-ci un énorme bakchich s’il exécutait, au moment opportun et sans chercher à comprendre, les ordres qu’Ukam lui donnerait. Puis il s’était installé à une des quatre tables mises à la disposition des clients, au centre du hall de réception de la banque, et avait attendu que la nouvelle parvienne aux hommes d’affaires et aux spéculateurs, et que ceux-ci se décident à réagir à l’annonce de l’armistice.

L’information n’avait commencé de filtrer que trois heures plus tard. Ukam s’en était rendu compte en voyant plusieurs clients arriver précipitamment et griffonner des ordres tout en consultant les tableaux d’affichage où les valeurs étaient répertoriées et les cours modifiés en permanence. Les yeux ronds, il avait suivi, en compagnie de son ami Mourad, l’effet des premiers ordres qui portaient tous sur des achats.

Le ventre tordu par l’anticipation, Ukam avait suivi tout le reste de la journée la hausse oscillante des cours et les avait vu atteindre, puis dépasser les seuils les plus optimistes auxquels il était convenu avec Osipov de liquider leur portefeuille.

Pour Ukam, tout avait cessé d’exister dans le hall de la banque. Ses yeux étaient rivés sur les trois tableaux noirs devant lesquels un employé en blouse grise dansait un étrange ballet.

Muni d’une craie et d’un chiffon, il effaçait un chiffre et le remplaçait par un autre, jusqu’alors régulièrement plus élevé, sur les instructions de deux employés plus gradés qui avaient un téléphone en permanence collé à l’oreille.

Osipov et Ukam avaient fixé, deux jours plus tôt, au cours d’une discussion fiévreuse, les cours au-delà desquels il serait sage de vendre si la nouvelle de l’armistice faisait grimper les cours comme ils l’avaient prévu. Ces cours limites étaient maintenant dépassés depuis un bon moment et Ukam n’avait toujours pas donné l’ordre.

Il était particulièrement mal à l’aise de ne pas avoir fait ce qui avait été décidé avec Osipov, mais tant que cela grimpait, il ne voyait aucune raison de vendre. Tout reposait maintenant sur le choix du moment parfait.

Ses yeux qui ne quittaient pas les tableaux attendaient un signe, sans trop bien savoir ce qu’il serait. Il fallait savoir attendre avec la patience du chasseur à l’affût et, le moment venu, agir avec brutalité, sans la moindre hésitation. Attendre, attendre encore un peu. Encore dix minutes avant la fermeture de la banque. Encore cinq minutes…

Puis son regard se porta un instant sur un employé qui était au téléphone et le vit tordre la bouche, puis gravement hocher la tête, ce qui fit bouger le pompon de son tarbouche de façon ridicule. L’instinct d’Ukam lui fit sentir que l’homme venait d’entendre quelque chose de nouveau. Bon ? Mauvais ? Est-ce qu’on fait une grimace quand la nouvelle est bonne ?

Il se décida en un éclair. En deux enjambées, il fut près de son copain Mourad qui rêvassait entre deux clients, accoudé au comptoir de marbre.

⸺ Bazarde tout.

Mourad tenait l’ordre de vente prêt. Après un rapide regard aux tableaux d’affichage, il griffonna en quelques secondes la seule indication qui y manquait, les cours, et introduisit la feuille de papier dans une presse à cachet sec. D’un coup de poignet, il appuya sur la lourde poignée de bronze, ce qui eut pour effet d’imprimer la marque officielle de la BFTCE sur la feuille de papier et d’authentifier la vente aux cours qui y étaient inscrits. Il transmit l’ordre d’Ukam à son supérieur qui effectua un calcul rapide et donna des instructions à l’homme qui s’occupait du tableau des cotations.

L’instant d’après, Ukam vit le préposé au tableau effacer un chiffre et le remplacer par un autre, légèrement inférieur. Ukam poussa un énorme soupir de soulagement. Tout s’était joué à moins de trois secondes. Les cotations étaient maintenant effacées les unes après les autres, et celles qui leur étaient substituées étaient toutes inférieures.

« Les spéculateurs prennent leur bénéfice », pensa Ukam qui avait appris cette expression l’avant-veille et attendait avec impatience de pouvoir l’utiliser devant un public.

Il se voyait assez bien parler de cette vente avec le comte Krilov le soir même, à Kapi Bogaz, et laisser tomber, avec une négligence affectée : « Oui, Monsieur le Comte, je suivais la tendance avec une certaine attention et j’ai eu la bonne intuition : j’ai vendu juste avant que les spéculateurs ne se décident à prendre leur bénéfice. »

Un employé agita une lourde cloche de bronze pour signifier la fermeture officielle des transactions, qui précédait de trente minutes celle de la banque. Ukam savait que les derniers clients allaient doucement terminer leurs opérations, bavarder entre eux encore un moment, et qu’il faudrait un bon quart d’heure avant la fermeture effective des portes.

N’ayant plus rien à faire, il alluma une cigarette et fuma pensivement un moment avant de prendre une feuille de papier et de comparer les prix auxquels il venait d’effectuer la vente aux cours qui leur avaient été indiqués moins de quinze jours plus tôt par Manoukian.

Il avait encore un peu de mal avec les pourcentages, bien qu’Osipov eût passé de longs moments à lui en expliquer les subtilités, et deux fois, en dissimulant sa main droite sous la table où il s’était installé, il dut compter sur ses doigts.

Pas si mal, pour quelqu’un qui s’est appris tout seul à faire les quatre opérations en comptant des brins de paille dans l’écurie d’un hôtel de Tashkent, se rengorgea-t-il.

Il fit une seconde fois ses calculs pour plus de sûreté, puis glissa son papier dans sa poche et sortit de la banque le visage impassible, après avoir échangé un clin d’œil discret avec son copain.

Ukam regagna tranquillement Galata en profitant de ce qu’il ne pleuvait pas et s’installa à la terrasse couverte d’un café. Sacha ne devait pas rentrer ce soir de Tchataldja pour ne pas avoir à faire la route seul de nuit, et Ukam ne se sentait pas d’humeur à rentrer à Kapi Bogaz. Il y avait, non loin de là, un restaurant français qui continuait de fonctionner malgré la guerre, et Ukam était bien décidé à y déguster les spécialités avant d’aller faire un tour dans un bordel dont on lui avait dit le plus grand bien.

Il en avait les moyens. Attendre quinze jours avant de revendre leurs actions et leurs obligations leur avait rapporté plus, capital de départ non compris, bien entendu, puisque leur portefeuille boursier ne leur avait rien coûté, que la part qui leur était revenue sur leur contrebande de blé de Salonique.

En sirotant son ouzo, il se mit à réfléchir à ce qu’il convenait de faire avec les bijoux qu’il avait trouvés dans le coffre de la voiture à chevaux. Son instinct lui disait que ce n’était pas le moment de vendre : trop de réfugiés étaient contraints de brader les leurs pour pouvoir subsister dans Constantinople où les prix augmentaient tous les jours.

Les prêteurs sur gages, les usuriers de tout poil, tous les joailliers des bazaars devaient crouler sous la marchandise, et les prix qu’ils offraient devaient sérieusement s’en ressentir.

Mais après tout, ils n’étaient pas pressés.

Avec ce qu’ils venaient de gagner à la banque et ce que le blé leur avait rapporté, ils étaient à la tête d’une somme considérable, une petite fortune à compter en milliers de livres anglaises, et n’avaient pratiquement pas de frais. Le loyer de Kapi Bogaz avait été réglé par le comte Krilov pour un an. Le comte, en grand seigneur, payait la nourriture pour tout le monde, ainsi, bien sûr, que les gages de ses domestiques. La Benz, prise de guerre rapportée du front de Macédoine, ne leur avait évidemment rien coûté, et en dehors d’un peu d’essence et de quelques pourboires, Ukam ne se rappelait pas avoir eu à mettre la main à la poche depuis pas mal de temps.

Quant à Sacha, il touchait ses piges du Daily Mail sans avoir dépensé grand-chose en dehors de leurs frais de nourriture et d’hébergement pendant leur périple en Macédoine et en Thrace, c'est-à-dire peu de choses tant les circonstances les avaient obligés à vivre de façon spartiate. Et la solde d’officier de Sacha s’accumulait mois par mois dans sa banque de Pétersbourg, versée avec ponctualité par le comptable de son régiment.

Sans compter le patrimoine que le comte lui avait constitué, après l’avoir reconnu, qui devait gentiment s’arrondir entre les mains compétentes d’un banquier de Paris.

Oui ! Décidément, les choses se présentaient bien, et faire un tour au bordel lui paraissait une idée de plus en plus séduisante au fur et à mesure qu’il buvait son ouzo.

***

Sans une question du comte Krilov, la veille au dîner, Osipov n’aurait probablement pas eu l’idée de se rendre à la Sublime Porte, le 23 janvier.

⸺ Sacha, est-ce que tu as lu le texte de la note que les Puissances ont fait parvenir aux Turcs de leurs confortables salles de réunion de la Conférence de Londres ?

⸺ Je l’ai lue rapidement, Grand-Père. Pourquoi ?

⸺ Parce que je crois que les Turcs vont les envoyer balader, affirma le comte Krilov. Ou plus exactement, je pense que les Turcs devraient les envoyer balader. Tu sais que je n’ai pas de sympathie de reste pour eux, mais ce sont des gens fiers. Et ce sont de sacrés soldats, quoi qu’on en dise. Eh bien, si j’étais à leur place et qu’entre autres abandons, on me demande de rendre volontairement ma forteresse d’Andrinople où mes soldats résistent magnifiquement, je dirais : « allez vous faire foutre ! ». Pardonnez-moi cette grossièreté, ma chère Pamela, mais c’est ce que je répondrais en termes diplomatiques aux beaux messieurs qui discutent à Londres et dont je ne suis pas sûr qu’ils sachent bien ce qu’ils font.

Pamela fit un petit sourire pour faire comprendre au comte qu’elle avait déjà entendu l’expression qu’il venait d’employer et ne s’en offusquait pas. Elle-même avait, se rappelait-elle avec une certaine satisfaction, assez souvent envoyé les gens « se faire foutre », parfois assez peu diplomatiquement, pour comprendre parfaitement que dans certaines circonstances, il n’y avait pas d’autre attitude à adopter.

Sacha réfléchissait aux implications de ce que son grand-père venait de dire. Il ne partageait qu’en partie son point de vue. Si le texte de la note lui était, à lui aussi, apparu comme un ultimatum, il était moins certain du sens de la réponse que le gouvernement ottoman allait lui donner.

⸺ Je crois qu’il va y avoir pas mal de dents turques qui vont grincer à propos d’Andrinople et des autres territoires que les Puissances veulent leur voir abandonner, Grand-Père, mais qu’est-ce que vous voulez que fassent les Turcs ? Il ne faudrait pas grand-chose pour que les Bulgares et les Grecs défilent dans Pera et Galata. Juste une percée à travers la ligne de Tchataldja.

⸺ Les Bulgares sont épuisés, Sacha, et les Grecs veulent surtout Janina, après avoir mis la main sur Salonique. Et ni les uns ni les autres ne pourront rien faire tant qu’Andrinople ne sera pas tombée. Ils seraient fous de laisser derrière eux une garnison de cinquante mille hommes qui peut tomber sur leurs arrières à n’importe quel moment. Le commandant de la garnison, Chukri Pacha, est un excellent officier, c’est toi-même qui me l’as dit. Même encerclée, Andrinople est une menace pour les troupes qui attaquent la ligne de Tchataldja.

⸺ C’est vrai, mais la décision restera quand même aux politiques, même si elle est sacrément difficile à prendre.

⸺ C’est bien pour ça que Kiamil Pacha a convoqué le Grand Divan, intervint Ukam. Les Turcos ne l’ont réuni que deux fois en six cents et quelques années. En 1827 et en 1877, ajouta-t-il sur le ton de celui qui sait tout ce qu’il y a à savoir sur le sujet et n’est pas fâché de pouvoir faire montre de ses connaissances.

⸺ Qu’est-ce qu’on dit de ce Grand Divan, en ville, Ukam ?

⸺ Que Kiamil n’a pas plus de couilles qu’un eunuque et qu’il va accepter l’ultimatum des Puissances pour avoir la paix. On dit que s’il s’est donné autant de mal pour éliminer le Comité Union et Progrès, ce n’est pas pour compromettre son avenir de grand vizir en se mettant en travers des quatre volontés des Puissances. Il a peut-être peur, s’il rejette la note, que les Puissances ne donnent l’ordre à leurs fusiliers-marins qui arpentent nos belles rues de le virer de la Porte à coups de botte aux fesses.

⸺ J’adore les analyses politiques d’Ukam. À courir les bazaars, j’ai l’impression qu’il en sait plus sur la situation que tous les journalistes réunis, le taquina gentiment Pamela.

⸺ Je prends ça comme un compliment, Miss Pamela. On ne rend pas assez justice à nous autres, les photographes de presse. Sous prétexte que pour faire notre travail, on doit charrier tout un barda, on passe pour des tâcherons à côté des seigneurs, ceux qui écrivent les articles. N’empêche que ma photo du diadoque Constantin sur son canasson, avec ses grandes moustaches et son air de niais satisfait, a été vendue jusqu’en Amérique. Et prendre des photos n’a jamais empêché qui que ce soit d’avoir les oreilles bien ouvertes.

⸺ Très juste, Ukam. D’ailleurs, j’ai vu Bates, du Chicago Tribune, cet après-midi. Il m’a dit que j’avais de la chance d’avoir un photographe de ton talent. Le sien ne vaut, paraît-il, pas un clou.

⸺ Forcé ! Il ne sort de sa chambre que pour aller picoler au bar de l’hôtel de France, et comme il habite l’hôtel de France, il ne fiche jamais les pieds dans la rue. Pas facile de faire des photos dans ces conditions.

Le comte servit un verre de vin à Pamela qui riait avec délices.

⸺ Goûtez-le, ma chère. Il ne devrait pas vous déplaire. Un Tokay de 1902. Encore une trouvaille de notre Ukam qui m’en a déniché six bouteilles, Dieu sait où ! Heureusement que ce garçon s’occupe de notre cave ! Parce que si je devais compter sur mon petit-fils pour ça, nous pourrions mourir de soif.

⸺ Désolé, Grand-Père. Mais là, vraiment, je suis incompétent.

⸺ Personne n’est parfait. Même toi. Heureusement, d’ailleurs. Ce serait absolument assommant d’avoir un petit-fils parfait. Je rêve même parfois que tu sois moins sérieux. Que tu me fasses de temps en temps une grosse bêtise, comme la plupart des jeunes gens de ton âge…

La taquinerie du comte Krilov fit pouffer Pamela. Elle était désormais à peu près certaine d’être enceinte, ce qui ne la troublait guère, mais la réflexion du comte lui avait fait imaginer en un éclair la scène qui se déroulerait le jour où Sacha devrait apprendre la nouvelle à son grand-père. En parlant de grosse bêtise…

Il faudrait cependant qu’elle-même le lui apprenne auparavant, mais elle avait décidé que tant que la chose n’était pas visible, rien ne pressait. La sachant enceinte, Sacha serait peut-être moins enclin à faire preuve d’une fougue dont elle se satisfaisait parfaitement, mais dont elle avait aussi de plus en plus de mal à se passer.

Je dois être folle, réfléchit-elle. J’ai rencontré quelques-uns des hommes les plus beaux, les plus riches et les plus titrés, et il a fallu que je tombe amoureuse d’un petit lieutenant de Cosaques. Cela dit, même les plus beaux ne l’étaient pas plus que Sacha, et certains étaient des crétins finis.

Lui, il a une sorte de… densité que je n’ai jamais rencontrée chez un autre homme. Comme s’il y avait en lui une énorme réserve de force qui ne demande qu’à s’exprimer, mais n’a pas encore trouvé la raison suffisante pour le faire. Bon, riche, il ne l’est pas vraiment, mais Regina m’a dit que le comte l’avait très généreusement doté. D’ailleurs, c’est sans importance, de l’argent, j’en ai plus qu’il n’en faut.

En tout cas, une chose est certaine, c’est qu’aucun de ceux auxquels j’ai accordé le privilège de mon lit ne m’a jamais baisée comme lui.

Mais même ça, ça n’est pas le plus important. Pourquoi est-ce que quand il me regarde, je mouille ma culotte ? Personne ne m’a jamais fait cet effet-là.

⸺ Normalement, le Grand Divan devrait rendre sa réponse demain. J’irai faire un tour à la Porte. On verra bien, décida Osipov, qui était loin d’imaginer les pensées qui venaient de passer dans la tête de Pamela.

***

Le lendemain, Osipov n’avait pas pu se rendre au siège du gouvernement ottoman aussi tôt qu’il avait prévu de le faire. Pamela s’était montrée encore plus imaginative que de coutume, et au lieu d’être prêt vers dix heures, il n’était finalement sorti de sa chambre que deux heures plus tard. Le temps d’aller à la Porte et il ne trouverait plus que des fonctionnaires subalternes, les personnages les plus importants étant déjà partis déjeuner.

Osipov décida qu’il était urgent de faire comme eux et proposa à Pamela et son grand-père d’aller déjeuner au Pera Palace, où il serait sans doute possible de glaner quelques informations auprès de ceux de ses confrères plus matinaux que lui.

Pamela, encadrée par Osipov et le comte Krilov, fit une entrée remarquée. Les conversations cessèrent un instant pendant que les clients qui étaient déjà en train de déjeuner scrutaient plus ou moins discrètement le trio disparate qui faisait son entrée.

La robe tourterelle de Pamela attirait les regards admiratifs des hommes et ceux plus critiques des femmes, mais la jeune Anglaise, le visage hypocritement dissimulé sous un soupçon de voilette, fit, comme à son habitude, semblant de ne rien remarquer et s’assit gracieusement au milieu d’un ballet de maîtres d’hôtel affairés.

D’un regard circulaire, Osipov s’assura que trois tables au moins étaient occupées par des confrères.

⸺ Pamela, Grand-Père, puis-je vous demander de m’excuser un instant ?

⸺ Tu veux que je commande pour toi, Sacha ?

⸺ Volontiers. Mais puis-je vous supplier de vous rappeler de m’appeler Sandy et de me parler en anglais, Grand-Père ?

Nonchalamment, il se dirigea vers une table où semblait s’être regroupée la fine fleur de la presse française de Constantinople. Il y avait là Erio, du Journal, Pennenrun et Rémond, de l’Illustration, Puaux, du Temps, Caulis, des Débats, et Cuinet, du Matin.

Le seul qui ne fut pas Français était Ashmead Bartlett, du Daily Telegraph, dont la francophobie était tellement excessive qu’elle avait fait de lui, probablement par goût du paradoxe, le favori des journalistes français qui se délectaient à la lecture de ses articles où les hommes politiques de leur pays étaient régulièrement traînés dans la boue.

⸺ Tiens, tiens ! mais c’est le jeune Montgommery…

⸺ Messieurs, accueillons par nos vivats la gloire du Daily Mail… ricana Bartlett qui partageait l’agressivité de la rédaction de son journal à l’égard du Daily Mail et de ses collaborateurs.

⸺ On ne vous a pas vu au selamlik, ce matin, cher Montgommery. Les délices de Capoue, peut-être ?

⸺ Messeigneurs, je vous salue et vous souhaite un excellent déjeuner.

⸺ Mon cher, il serait encore meilleur si vous condescendiez à déjeuner en notre compagnie. Avec votre si charmante cousine, bien entendu…

⸺ Nous serons très heureux d’être vos invités un jour prochain, sourit Osipov qui n’avait aucunement l’intention de faire déjeuner Pamela avec ses confrères.

⸺ Vous avez raté la séance de ce matin, cher ami. Nous discutions de savoir comment la rue stambouliote va réagir au fait que Kiamil ait baissé son pantalon devant le diktat des Puissances.

⸺ Je n’en ai pas la moindre idée. Pouvait-il faire autre chose, avec les Bulgares aux portes de Constantinople ?

⸺ Les avis sont partagés.

⸺ Organisez des paris. Je mise une livre sur le fait qu’il ne se passera rien.

Osipov salua la tablée de journalistes d’un geste amical de la main et regagna sa table.

⸺ Alors ? demanda son grand-père.

⸺ Kiamil a accepté les termes de la note. Mes chers confrères n’ont pas d’idée de ce qui va se passer, si tant est qu’il se passe quelque chose.

⸺ Ukam aura peut-être glané un bruit en traînant dans le bazaar, suggéra Pamela.

Osipov se retint de lui dire que, selon toute vraisemblance, Ukam, qui n’avait pas passé la nuit au yali, était en train de montrer à la ravissante circassienne dont il avait fait sa maîtresse qu’en matière de puissance virile, les Kirghizes ne sont les seconds de personne.

Cette information aurait probablement fait les délices de Pamela, et peut-être même piqué sa curiosité, mais il n’était pas certain de la façon dont le comte Krilov serait susceptible d’y réagir et préféra donc s’abstenir.

⸺ Je dois passer cet après-midi chez cette madame Serfatti qui fait ces chapeaux si amusants. M’accompagnerez-vous, Sandy ?

⸺ Nous vous accompagnerons tous les deux, si vous le voulez bien, Pamela, intervint le comte. Je serais ravi de pouvoir vous offrir quelques babioles.

⸺ Oh ! Comte…

⸺ Ma chère, je ne connais que vous et notre chère Regina pour pouvoir porter les œuvres de cette dame sans être parfaitement ridicule. J’adore voir les regards que vous jettent les Stambouliotes quand elles vous voient donner de l’allure à un chapeau qui les ferait ressembler à une pièce montée. Donnons-leur quelque chose d’autre à discuter que les nouvelles du front.

⸺ Comte, vous êtes impossible…

Osipov avait conçu une légère inquiétude en entendant la proposition de son grand-père, mais le sourire amusé de Pamela le rassura aussitôt. Il s’étonnait toujours un peu de la complicité partagée par le vieil aristocrate russe et la jeune femme qui cultivaient le même goût du paradoxe et de la provocation. Ils prenaient un plaisir identique à voir les sourires contraints ou les mines choquées que leur comportement, à leurs yeux parfaitement naturels, faisait naître chez les conformistes.

Il était maintenant bien établi qu’en moins de trois mois, bien que sortant assez peu, compte tenu des circonstances, Pamela s’était imposée comme la personne fixant le la dans la société cosmopolite de Constantinople, ou du moins ce qu’il en restait, en raison de la guerre.

Bien qu’elle n’eût rien fait pour cela, les femmes s’essayaient à copier ses robes, fréquentaient le coiffeur qu’elle avait découvert dans une galerie proche du Pera Palace, et certaines allaient jusqu’à oser fumer, comme elle, des cigarettes dès le repas achevé, que l’on fût chez soi ou au restaurant.

Pamela se fichait comme d’une guigne de l’opinion des dames de la bonne société des rives du Bosphore : avoir été une des reines, sinon la reine de Londres, deux ou trois saisons de suite, avait été infiniment plus amusant, car au moins, là-bas, il y avait une réelle concurrence.

Ce n’était guère le cas à Constantinople où, s’il existait quelques familles aux fortunes proprement indécentes, la rigidité de la morale avait quelque chose de cromwellien, au moins pour ce qui concernait les femmes.

Elle aurait rêvé de faire la connaissance de quelques grandes hétaïres aux yeux de biche, sublimement insolentes et follement capricieuses, mais commençait à se demander si leur existence ne tenait pas plus de la légende ou des fantasmes de Pierre Loti que de la réalité.

Pamela restait cependant la seule à conduire une voiture automobile, la Rolls que son cousin Eddie avait achetée, bien que le bruit courût que Sarah Agopian, la fille du plus riche banquier arménien de la ville, se fît donner des leçons derrière les murs de l’immense propriété paternelle, avec la ferme intention de bientôt pouvoir se rendre en ville sans son chauffeur.

⸺ Oserais-je vous proposer un cognac, Pamela ?

⸺ Merci, Comte, mais non. C’est un principe : ne jamais boire de cognac avant d’essayer des chapeaux. Mais je fumerais volontiers un de vos petits cigares dominicains.

***

Ukam gara la Benz dans une rue voisine, près du ministère des Travaux publics. Il s’était vêtu avec un soin particulier et portait pour l’occasion un costume de tweed d’allure très britannique qu’Osipov lui avait offert quelques jours plus tôt. Il n’était jamais entré dans les bureaux du grand vizir, la Sublime Porte, et avait considéré nécessaire d’assortir sa tenue à la solennité supposée des lieux.