Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Encre Rouge

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

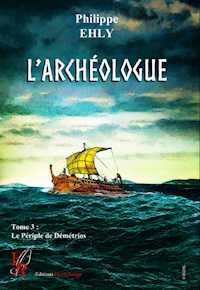

- Serie: L'archéologue

- Sprache: Französisch

L’héritage d’un vieil homme à Tombouctou va-t-il bouleverser l’Histoire ? Que contiennent les coffres de cèdre de sa librairie ? Ayant miraculeusement échappé à la vague destructrice des révolutionnaires islamiques qui ont ravagé la cité millénaire et terrorisé la population, leur contenu va-t-il livrer la clef d’un mystère né à six mille kilomètres de là ?

L’archéologue Marc Miller et son équipe, après des années passées à explorer les fonds marins et les déserts du sultanat d’Oman ont acquis une nouvelle notoriété. Mais si l’histoire des épaves du XVIIIe siècle a pu être retracée, d’autres énigmes demeurent.

D’où provenait le navire chargé d’amphores grecques qui s’est éventré sur les coraux de la côte ? Et quel était sa destination ? Pourquoi le fort d’Ashid et ses mines ont-ils été abandonnés ? Qui étaient ses occupants ?

À PROPOS DE L'AUTEUR

Philippe EHLY, conseiller juridique et financier, a longuement voyagé en Asie, tant professionnellement que pour satisfaire sa passion pour l’histoire et l’archéologie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 543

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Philippe EHLY

L’ARCHÉOLOGUE

Tome 3 :

PROLOGUE

L’homme qui marchait au milieu de la large avenue, bien qu’il y régnât une circulation intense, semblait si vieux que les passants l’auraient sans doute regardé avec surprise s’ils n’avaient été pétrifiés par le respect. Si sa mise était simple, une robe de lin blanche sans manches, des sandales d’une qualité moyenne et un simple ruban blanc pour tenir en queue de cheval ses cheveux gris encore abondants et descendant jusqu’aux épaules, ceux qui l’entouraient ne pouvaient manquer d’attirer l’attention de tous.

Devant lui marchaient deux Nubiens gigantesques vêtus d’un simple pagne, mais armés d’un arc et d’une lance de belle taille. De chaque côté du vieillard, des jeunes gens agitaient sans trop de conviction leurs éventails en plumes d’autruches pour apporter un peu d’air à leur maître dans la chaleur brûlante tombée sur la ville depuis plusieurs jours.

Derrière eux, venaient trois scribes égyptiens reconnaissables à leurs perruques courtes et deux scribes militaires grecs qui se distinguaient par leur cuirasse de buffle, bien inutiles en ville, mais qui faisaient partie de leur uniforme. Ils étaient suivis par deux autres Nubiens qui portaient sur un brancard un coffre de bronze doré sans aucune ornementation. Venaient enfin six autres Nubiens armés d’arcs et de flèches qui fermaient la marche.

Tout le monde connaissait le vieil homme à Alexandrie. Qu’il portât autour du cou le fin collier d’or le désignant comme le Premier des Dix et celui plus lourd d’Ami Unique de Pharaon était moins important aux yeux des passants, des promeneurs, des caravaniers, des voyageurs, des fonctionnaires, des paysans, des matelots ou des soldats en goguette malgré l’heure encore matinale que le fait qu’il fût depuis plus de vingt ans contrôleur général des finances de l’Égypte, qu’il eût été nommé à ce poste par Ptolémée Ier Soter et confirmé à sa mort dans ses fonctions par son fils et successeur Ptolémée II Philadelphe.

À ce titre, il n’y avait guère de bâtiment d’importance, que ce fût un temple, un cénotaphe, un des nombreux palais, la tour de Pharos, la Grande Bibliothèque et son musée qui ne portât sa griffe, même si des architectes talentueux s’étaient chargés de la mise en œuvre. Trouver les fonds sans alourdir les impôts et les taxes, réviser les devis au plus juste, payer rubis sur l’ongle les transporteurs de pierre, les sculpteurs, les peintres, les maçons, les menuisiers et les innombrables manœuvres avaient été sa tâche quotidienne, mais pas unique, car dépendaient aussi de lui la recherche et la gestion des mines d’or, la frappe des monnaies d’or et d’argent, les douanes, les arsenaux et la construction des flottes de guerre, le financement des campagnes militaires aussi bien que l’évaluation des récoltes et la perception de la part revenant à Pharaon sur toutes les denrées ou échanges commerciaux.

L’importance du vieillard était encore accrue par le fait que chacun sût qu’il était l’ami intime de Démétrios, Grand Amiral d’Égypte, Ami Unique de Pharaon, vice-roi de Basse-Égypte, chargé des innombrables récompenses que sa valeur lui avait values depuis que le roi Alexandre l’avait distingué cinq décennies plus tôt après Gaugamèles en le surnommant « l’Archer » et en lui offrant un glaive précieux.

Les deux hommes vivaient dans un très modeste palais, contigu au palais de Pharaon, Démétrios avec son épouse connue pour être la plus belle femme d’Égypte dans la maison principale, le vieil homme vivant avec son épouse macédonienne dans une confortable mais austère dépendance au fond du jardin. Que deux des hommes les plus puissants d’Égypte vécussent dans des maisons qu’un gros négociant aurait pu se faire construire sans trop écorner sa fortune soulevait l’étonnement plus que l’admiration des Alexandrins trop habitués au luxe ostentatoire des hauts fonctionnaires de la cour et à leurs palais immenses au-delà de toute nécessité ou raison.

Que le vieil homme ne se déplaçât pas en litière portée par huit esclaves ou en palanquin porté par quatre Nubiens musclés n’était pas la moindre de ses originalités : il disait aimer la ville, sa ville, à l’édification de laquelle il avait participé plus que tout autre et voulait encore la parcourir à pied tant qu’il en avait la force, bien que Pharaon lui eût fait la remarque au moins dix fois en le taquinant que marcher n’était pas de son rang. Au moins le maître de l’Égypte avait-il obtenu non sans mal que son contrôleur général des finances ne sortît qu’accompagné par une petite escorte d’élite pour parer à tout risque.

Marcher à sa suite ou à ses côtés n’était pas une sinécure : à plusieurs reprises déjà, bien qu’il fût pressé, il s’était arrêté net pour observer un bâtiment ou une fontaine, la façade d’un temple ou une statue d’Apollon, remarquer une anomalie dans la chaussée et murmurer quelque instruction à un de ses scribes pour que ce qu’il avait remarqué fût réglé au plus tôt, puis il repartait, nez au vent, œil aux aguets cherchant tout ce qui pouvait paraître anormal et à l’affût de ce qui pourrait encore améliorer sa ville.

Près du croisement constitué par les deux avenues principales partageant les quartiers, il ralentit son pas, baissa les yeux pour marquer son respect et comme chaque jour depuis près de deux décennies, depuis que le tombeau décidé par Ptolémée avait été construit et que la dépouille divine du roi Alexandre y avait été déposée au cours d’un cérémonial comme nul n’en avait jamais vu, il entra seul dans l’imposant monument et se jeta à genou devant les lourdes portes de bronze qu’il fallait dix hommes pour ouvrir. Les gardes préposés à la garde du tombeau n’avaient pas bronché, alors qu’ils auraient lardé de coups d’épée quiconque aurait osé imiter le rituel quotidien du vieil homme.

Quand il sortit du tombeau un long moment plus tard, son escorte se reforma autour de lui et un de ses scribes macédoniens remarqua une fois de plus que le visage du vieil homme, souvent chargé de rides de souci, était lisse et reposé comme celui d’un bébé après sa longue communication mentale avec le roi défunt.

Cette fois, ils partirent d’un bon pas et il leur fallut peu de temps pour parvenir à la Grande Bibliothèque dans laquelle ils entrèrent sans modifier leur allure. Un homme vint à leur rencontre et le visage du vieil homme s’éclaira d’un large sourire comme à chaque fois qu’ils se rencontraient. C’était un de ses amis égyptiens les plus anciens et les plus précieux, un grand prêtre du culte d’Amon à l’esprit ouvert à toutes les disciplines de la pensée et merveilleusement tolérant pour les idées d’autrui. Sans un mot, l’Égyptien accompagna le Macédonien dans le dédale des couloirs qu’ils connaissaient aussi bien l’un que l’autre et lui ouvrit la porte d’une petite salle pleine de rayonnages garnis de milliers de papyrus provenant de tous les coins de la terre, achetés, copiés, volés sur ordre de Ptolémée Ier pour réunir dans sa bibliothèque tous les savoirs de l’humanité.

Du doigt, le grand prêtre désigna un rayonnage vide aux deux esclaves portant le coffre de bronze doré, doublé à l’intérieur de bois de camphrier, et les deux Nubiens le hissèrent à grand peine à l’emplacement désigné avant de s’éclipser après un salut plein de respect.

Le vieil homme et le prêtre restèrent un moment à contempler le coffre dont l’un avait écrit le contenu au fil des décennies et l’autre l’avait lu, plein d’admiration pour les hommes dont la vie y était racontée.

⸺ De telles choses doivent être connues un jour, murmura le prêtre.

⸺ Oui, Manethon. Un jour, répondit le vieil homme

***

Certains prétendaient qu’Hassan Traoré était aussi vieux que sa bonne ville de Tombouctou. C’était évidemment très exagéré, mais le vieillard décharné, toujours vêtu d’une djellaba blanche poussiéreuse, semblait avoir arpenté les rues et ruelles de sa cité de toute éternité. Il vivait seul, chichement, dans une vaste maison de pierre et de pisé un peu délabrée de la petite rente que son fils émigré quatre décennies plus tôt en Allemagne lui faisait parvenir avec une régularité toute germanique.

Les Traoré faisaient partie des plus anciennes familles de la ville où leur présence était attestée depuis l’an 850 de l’Hégire et leur fortune avait été bâtie sur le commerce du sel grâce à une armée d’esclaves qui l’extrayaient et le transportaient pour leur compte.

En quelques décennies, de rudes entrepreneurs, ils étaient peu à peu devenus des lettrés, versés dans l’étude du Coran et des textes saints de l’Islam qu’ils collectionnaient et préservaient avec un amour exclusif.

Nul ne savait précisément ce que contenaient les coffres de cèdre ou de camphrier qui encombraient leur librairie, une vaste pièce à demi souterraine où température et degré d’hygrométrie étaient heureusement constants, mais des spécialistes français, au temps de la colonisation, qui avaient eu l’opportunité d’en étudier une partie n’avaient pas hésité à qualifier leur collection de « prodigieuse ».

Au cours des siècles, d’ailleurs, les Traoré ne s’étaient pas bornés à recueillir des écrits coraniques : il n’aurait pas été impossible en fouillant bien de trouver des textes écrits en copte, en araméen, en grec et en latin, traitant de voyages, d’astronomie ou de médecine, apportés là à une époque imprécise par quelque voyageur de passage. Mais personne ne savait plus lire ces langues lointaines et les coffres qui les contenaient avaient été avec le temps relégués dans un caveau annexe à la librairie principale où ils dormaient oubliés, mais merveilleusement préservés par l’air sec du désert malien.

Mais, depuis peu, Hassan Traoré qui avait toujours été respecté par ses voisins et les autorités civiles et religieuses de la ville était l’objet d’une admiration qui frisait la vénération. En effet, bien qu’il ne s’occupât guère de politique et que son horizon fût limité à ses livres et ses visites au marché, il avait su correctement interpréter les signes et les rumeurs qui annonçaient des jours sombres pour sa ville.

Aussi n’avait-il pas été pris au dépourvu quand, au début du mois d’avril 2012, la ville avait été prise par les révolutionnaires de l’Ansar ad-Din qui se réclamaient d’un Islam radical qui n’était pas le sien. Lorsque ces hommes, après avoir assis leur pouvoir, avaient commencé à s’en prendre aux bibliothèques, aux tombeaux des saints hommes et aux mausolées dont la ville s’enorgueillissait, il était prêt depuis longtemps : deux manœuvres avaient creusé à l’abri des regards des fosses profondes dans le jardin de sa maison, les coffres contenant ses livres les plus précieux y avaient été délicatement déposés, puis recouverts de terre et il avait poussé la ruse jusqu’à faire planter divers arbustes épineux au-dessus de ses cachettes.

Une fois ce travail terminé, nul n’aurait pu dire que de la terre avait été remuée et qu’à deux mètres de profondeur dormaient des trésors littéraires et religieux que cinquante institutions culturelles de par le monde se seraient battues pour posséder.

Pendant dix mois, les furieux avaient détruit des monuments multiséculaires, brûlé des documents exceptionnels par leur beauté ou leur rareté et terrorisé la population. Bien sûr, ils étaient venus chez Hassan Traoré et un de leurs chefs avait même élu domicile chez lui. Bien sûr, ils s’étaient emparés de quantités importantes de manuscrits qu’ils avaient emportés avec un camion pour les brûler en place publique, mais le vieillard semblait si innocent, presque sénile, que nul n’avait imaginé qu’il eût pu faire preuve de prévoyance et de ruse en dissimulant la fine fleur de ses collections.

Puis, le vent de l’histoire avait tourné une fois de plus et les solides paras de la Légion étrangère et leurs camarades maliens avaient repris la ville sans véritable combat sous les acclamations frénétiques de ses habitants.

Après un long délai imposé par une prudence excessive, Hassan Traoré avait convoqué ses deux manœuvres et leur avait fait exhumer ses précieux coffres. La nouvelle s’en était rapidement répandue en ville et chacun avait voulu féliciter le vieillard décharné dont la compréhension instinctive des fluctuations politiques et l’imagination avaient permis la préservation de trésors inestimables.

Lui, cependant, était atterré. Il avait en effet constaté que des marques d’humidité souillaient certains de ses coffres, comme si des infiltrations d’eau insoupçonnables dans un environnement si sec avaient eu lieu pendant l’année où les coffres avaient été sous la terre. En ouvrant les coffres les plus marqués, il s’était rendu compte avec horreur que certains parchemins étaient humides, qu’ici ou là l’encre plusieurs fois centenaire s’était diluée, provoquant par endroits des coulées qui rompaient la merveilleuse élégance des textes en coufique ou en naskhi qui avaient enchanté ses yeux depuis des décennies.

Il en avait pleuré. Puis, oubliant courageusement sa honte, il s’était ouvert de son triste constat à un autre vieillard, collectionneur comme lui, mais qui, moins prévoyant que Hassan avait vu saisir la presque totalité de ses ouvrages, avait dû assister à leur destruction et en était désespéré. L’ami, plus au fait des choses car il avait des enfants et des petits enfants vivant encore à Tombouctou qui l’obligeaient à se tenir informé, avait fait part de la cause du désespoir d’Hassan Traoré à une relation bien placée dans l’administration.

Quelques semaines plus tard, trois hommes, un Malien et deux Occidentaux, s’étaient présentés chez Hassan Traoré. Le Malien était un fonctionnaire du gouvernement, l’un des deux Blancs était suisse et appartenait à l’UNESCO, l’autre était un universitaire sud-africain, spécialiste de l’étude et la préservation des documents anciens. D’un commun accord les quatre hommes avaient réglé les problèmes de la bibliothèque Traoré : la majeure partie des documents serait envoyée à Bamako pour y être digitalisée par la Savama DCI, une ONG, et les documents endommagés seraient envoyés dans une université étrangère disposant des laboratoires et des techniciens nécessaires à leur restauration et leur traduction.

Quinze jours plus tard, le temps d’accomplir toutes sortes de formalités administratives, Hassan Traoré montait pour la première fois de sa vie dans un avion dont la soute contenait des malles climatisées pleines de ses documents endommagés. Sa destination était Le Cap.

***

Hassan Traoré avait la tête qui lui tournait un peu tant il avait découvert de choses nouvelles et totalement inimaginables au cours des trois semaines qu’il venait de passer au Cap. Après la révélation du voyage en avion qui l’avait moins terrifié qu’il ne l’avait craint, il avait eu pour la première fois de sa vie l’opportunité de loger dans un hôtel, dans une chambre où il y avait une salle de bain personnelle avec de l’eau chaude et froide en quantité illimitée. Ce luxe inimaginable avait ahuri l’habitant de Tombouctou pour lequel l’eau était un bien rare par définition qu’il fallait aller chercher à un robinet collectif à quelques pas de sa maison. Il y avait aussi un lit tellement douillet qu’il en avait d’abord été choqué avant de s’y étendre chaque soir avec un soupir d’aise.

Le téléphone venait de sonner et après une hésitation, car ce n’était pas un appareil dont il était familier, il avait répondu : une femme lui avait expliqué en français, une des trois langues qu’il parlait, qu’elle souhaitait le voir et qu’elle allait passer le prendre en voiture pour l’emmener à l’université.

Ce n’était pas la première fois qu’il venait à l’université : le lendemain de son arrivée au Cap, il y avait été accueilli par trois hommes et deux femmes comme s’il avait été un héros et ils avaient montré des mines extatiques quand le vieil homme avait ouvert les cadenas qui fermaient les cantines climatisées.

La femme qui vint le chercher était une jeunette selon ses critères. Elle avait quarante-cinq ans et avait brillé à l’École des Chartes à Paris, à l’Institut français d’Athènes, à l’université de Thessalonique et à l’École vaticane de paléographie bien qu’elle fût de nationalité suisse. Elle s’était imposée dans ces institutions grâce à son savoir incomparable dans le domaine de la restauration des manuscrits anciens et à sa maîtrise impressionnante des langues et dialectes de la Grèce antique et tout particulièrement du grec attique. Elle avait fait preuve d’un respect marqué pour le vieux Malien et il avait apprécié les égards qu’elle lui montrait.

Elle l’entraîna dans une salle de vaste dimension dont le seul mobilier était une table de très grande longueur, résultat de la juxtaposition d’une série de tables plus petites. Des volets métalliques maintenaient une totale obscurité, mais de place en place sur la table de petites lampes fournissaient un faible éclairage bleuté pour éviter toute dégradation de la masse des documents exposés sur une feutrine verte. Il se pencha sur l’une des tables et examina avec soin les pages qui y étaient étalées : les traces d’humidité avaient presque totalement disparu, les coulures d’encre avaient été estompées avec une incroyable habileté et le livre non relié étalé sur la table avait l’air d’être dans un aussi bon état qu’avant son enfouissement près de deux ans plus tôt.

Il fixa son attention sur l’une des pages, ce qu’il n’avait pas fait depuis au moins cinquante ans. Le document était écrit dans une écriture et une langue qu’il ne connaissait pas, et cela ne l’avait guère incité à l’examiner souvent. Il savait seulement que le livre était dans sa famille depuis… depuis… très longtemps, qu’il y avait sans doute toujours été et que de ce fait sa valeur était forcément grande.

⸺ Savez-vous ce que c’est, monsieur Traoré ?

⸺ Non. C’est un très vieux livre qui appartient à ma famille depuis des générations, mais personne n’a jamais su ce qui y est écrit.

⸺ C’est effectivement un document très ancien. La langue utilisée est le grec tel qu’on le parlait à Athènes mille ans avant l’Hégire, avec de temps à autres des expressions typiques de l’île de Crète. L’écriture est splendide, celle d’un homme dont bien écrire était le métier, et comme la conservation est exceptionnelle, la lecture est assez facile. Pour qui connait le grec ancien, bien entendu.

⸺ De quoi cela parle-t-il ?

⸺ Des tribulations d’un marin grec, le triarche Démétrios, qui était aussi soldat. Il était le fils de Néarque, l’amiral d’Alexandre le Grand. Le rédacteur est un nommé Kéros qui était le scribe de Démétrios.

⸺ Alexandre le Grand ? Vous voulez dire Sikandar ?

⸺ Exactement.

⸺ Vous voulez dire que ce livre est aussi vieux que cela ? Qu’il date de l’époque de Sikandar ?

⸺ C’est ce dont j’ai l’absolue certitude à cause du vocabulaire employé et de la stylistique, mais nous en aurons la confirmation quand nous aurons le résultat des analyses chimiques que nous avons lancées sur le support, un papyrus de qualité exceptionnelle, et sur l’encre employés. Mais, je n’ai aucun doute. La seule question à ce stade, mais il y en aura une foule d’autres ensuite, c’est de savoir comment ce livre est venu en votre possession.

⸺ Je n’en ai pas la moindre idée. Je l’ai toujours connu. Une fois, mon grand-père m’a seulement dit qu’il était très vieux et très précieux. Mais comme aucun membre de ma famille n’a jamais su lire cette écriture, nous le conservions, mais sans jamais le consulter.

⸺ Quel dommage ! J’adorerais savoir comment ce livre qui a été écrit par un scribe très certainement grec, probablement en Perse ou en Égypte est arrivé chez vous à Tombouctou.

⸺ J’aimerais bien le savoir moi aussi.

⸺ J’ai commencé à rédiger une traduction en français. Je vous en donnerai volontiers un exemplaire. Peut-être cela éveillera-t-il en vous le souvenir d’un propos entendu auprès de vos parents ?

⸺ Pourriez-vous me lire quelques phrases du début ?

⸺ Bien sûr. Les feuilles étaient en désordre, mais je les ai remises dans le bon ordre de lecture. C’est d’ailleurs une des curiosités de cet ouvrage qu’il ait été écrit sur des feuilles de papyrus séparées. À cette époque, pour les textes longs, on utilisait plutôt des rouleaux. La première est à cette extrémité de la table.

La femme suisse se pencha sur la première page sans cependant la toucher, bien qu’elle eût enfilé des gants de coton blanc.

⸺ Moi, Kéros, scribe et compagnon du triarche Démétrios, lut-elle aussi facilement que si elle avait eu devant elle la Tribune de Genève du jour, raconte ici les voyages et aventures extraordinaires que nous vécûmes en exécution des ordres de notre roi Alexandre de glorieuse mémoire, puis de son légitime successeur le diadoque Ptolémée, satrape et roi d’Égypte. Toi qui liras ces lignes, sache que tout ce que j’ai relaté est la vérité, même si mon propos dépasse ton imagination. En notre temps, les hommes étaient des géants et Démétrios, mon maître, le plus grand de tous. Alors, lis et apprends humblement.

Il y eut un long silence que le vieil homme rompit finalement.

⸺ Oui. J’aimerais bien lire ce livre, comme vous me l’avez proposé.

***

Linda Bouchard était petite, courte sur pattes et pas très jolie. Sa vie privée se réduisait à peu de choses, un grand appartement à Genève presque vide de meubles, mais encombré d’innombrables bibliothèques, hérité de ses parents, quelques aventures avec des collègues au cours de congrès et quelques bons dîners presque exclusivement avec des hommes ou des femmes qui partageaient sa passion sans limite pour la Grèce ancienne, son histoire, sa civilisation et sa langue.

Travailleuse acharnée, une des bibliothèques de son bureau contenait à grand peine les livres et les articles qu’elle avait publiés sur son sujet de prédilection. Ses livres n’étaient pas de grands succès de librairie : leurs sujets, souvent très techniques, n’étaient pas de ceux qui font vibrer le grand public. Elle s’en amusait parfois en disant que, de par le monde, moins de cinq cents personnes avaient une idée raisonnable de ce que ses bouquins exposaient.

Dans ce petit univers de spécialistes, certains disposaient aussi d’un important pouvoir politique et au fil des années, elle avait reçu des autorités culturelles grecques, macédoniennes, turques, syriennes, chypriotes et d’autres pays des témoignages matériels de leur admiration pour son travail. S’il comptait peu de meubles, son appartement recelait quelques trésors de pierre, de terre cuite ou de bronze qui auraient fait l’envie de bien des musées.

Mais ce qui lui importait le plus, c’était l’estime de ses pairs, ceux qu’elle jugeait être d’un niveau intellectuel et culturel équivalent du sien. Au panthéon de ceux-ci, figurait l’un des très rares hommes dont elle se sentît l’humble inférieure, son maître de thèse, mentor, devenu un ami et collègue, le professeur Guglielmi, titulaire de la chaire d’histoire et civilisation grecque du Collège de France.

Après un instant d’hésitation, elle décrocha son téléphone.

Le professeur Guglielmi, pieds sur son bureau encombré de papiers, dévorait de façon peu protocolaire un sandwich, tout en lisant le projet de thèse d’un de ses étudiants. Sa femme, le professeur Guglielmi, égyptologue de renommée internationale, une élégante sexagénaire était assise en face de lui dans une bergère inconfortable, mais qui se trouvait être le seul siège qui ne fût pas encombré de livres et de papiers. Elle aussi mangeait un sandwich, mais avec une délicatesse raffinée contrastant avec la voracité de son mari.

⸺ De la merde, laissa tomber celui-ci entre deux bouchées.

⸺ À ce point ?

⸺ Oh ! Il aura sa peau d’âne. Mais il n’y a rien là-dedans. Pas de souffle. Pas d’idées nouvelles. Pas même une ces hypothèses qui déclenchent les jolies polémiques. Tu veux que je te dise : ce machin, c’est de l’eau tiède qui ne fait pas avancer d’un iota la connaissance scientifique du monde grec.

Madame le professeur Guglielmi eut un discret sourire. Son mari avait ses têtes et décidément, ce doctorant n’en faisait pas partie. La sonnerie du téléphone l’empêcha de répondre.

⸺ Ah ! Linda ! Comment va mon étudiante favorite ? demanda-t-il en branchant le haut-parleur. Ou devrais-je plutôt demander des nouvelles de madame le professeur Bouchard des universités de Genève et du Cap ?

À quelques milliers de kilomètres plus au sud, Linda Bouchard eut un petit rire appréciateur : son mentor avait toujours été un peu taquin.

⸺ Très bien, Professeur. Euphorique serait d’ailleurs un terme plus exact.

⸺ Diable, Linda ! De votre part, c’est inhabituel. Auriez-vous trouvé le tombeau d’Agamemnon dans un kopje sud-africain ?

⸺ Presque. J’ai devant moi un document, des dizaines et des dizaines de pages d’un livre, non relié et non pas un rouleau, écrit dans le plus pur grec attique par un lettré nommé Kéros qui fut le scribe d’un des officiers d’Alexandre le Grand. Le triarche Démétrios, fils de Néarque.

⸺ Pardon ? Vous pouvez répéter ?

D’émotion, le professeur Guglielmi avait laissé tomber le reste de son sandwich sur le tapis d’Ispahan qui ornait son bureau et jeté au loin le projet de thèse qu’il lisait. Sa femme, de son côté, écarquillait les yeux de surprise. L’exposé de Linda Bouchard dura très exactement quatre minutes pendant lesquelles les deux professeurs Guglielmi semblèrent transformés en statue.

⸺ Linda, finit par demander l’helléniste, êtes-vous certaine, je veux dire absolument certaine, de l’authenticité de ces documents ?

⸺ Je n’ai pas le moindre doute, Professeur, et cela pour deux types de raisons : l’écriture, le vocabulaire et la syntaxe employés sont caractéristiques et sans la moindre faille ou erreur. Même vous et moi, travaillant ensemble à l’élaboration d’un faux ne pourrions pas arriver à un résultat aussi incontestable.

Ce qui sous-entend que si elle et moi n’en sommes pas capables, personne au monde ne le pourrait. C’est un propos qui pourrait paraître prétentieux, mais qui ne fait que traduire la réalité, s’amusa le professeur.

⸺ Et la seconde raison ?

⸺ Datation. Les labos d’ici, je veux dire trois labos différents, qui ont analysé les supports et les encres sont arrivés à la même conclusion : la rédaction s’est étalée sur plusieurs années situées entre -320 et -300, ce qui est parfaitement cohérent avec les évènements rapportés, avec la marge habituelle d’erreur de cinq ans.

⸺ Fabuleux. Ma chère, voilà une découverte dont on parlera encore dans cent ans. Je veux voir ça toutes affaires cessantes. Retenez-nous une chambre, nous serons dans le premier avion.

Il y eut à nouveau le petit rire timide venu du Cap.

⸺ Ce sera fait dans un quart d’heure. Comme j’ai anticipé votre réaction, j’ai vérifié les vols : il y en a un demain en fin d’après-midi et il y a des places disponibles.

⸺ Vous êtes fantastique, Linda. Je vous enverrai un SMS dès que j’aurai confirmation de nos réservations.

La conversation tourna alors à des sujets plus personnels, le professeur s’enquérant de la vie de son ancienne étudiante au Cap, de l’ambiance de l’université et de l’avancement de ses autres travaux. Il allait la remercier chaleureusement et prendre congé quand, sur une impulsion, il lui demanda :

⸺ Votre marin, ce Démétrios, ne serait pas allé traîner ses sandales sur les côtes d’Afrique par hasard ?

⸺ Mais, si ! Il y a fait deux expéditions. La première a d’ailleurs failli lui être fatale à cause d’une tempête et il y a perdu la moitié de ses navires. Comment avez-vous eu cette idée, Professeur ?

⸺ Une intuition, rien d’autre. Mais, si ce que j’ose à peine imaginer devait se confirmer votre découverte serait encore plus importante que vous ne pouvez en rêver. Je n’en dis pas plus pour ne pas risquer le sort. On se voit dans deux ou trois jours. Au revoir, Linda.

Les deux professeurs Guglielmi restèrent silencieux un très long moment et ce fut la femme qui rompit le silence.

⸺ Ce n’est pas vraisemblable ! Un tel hasard !

⸺ L’étude du grec réserve bien des surprises, n’est-ce pas ?

⸺ Tu vas appeler Marc Miller ?

⸺ Dès que j’aurai vidé le scotch que tu ne vas pas manquer de nous servir.

***

Anne Verspieren, une jeune femme blonde qui aurait pu être top model ou actrice, avait d’abord suivi en dilettante les cours de l’École du Louvre. Puis, son intérêt pour l’art et l’archéologie s’était peu à peu éveillé. Sa rencontre, quand elle était en troisième année, puis sa liaison avec Marc Miller, un spécialiste de l’archéologie sous-marine, n’avait fait que renforcer sa passion pour un domaine dans lequel elle s’était engagée un peu par hasard.{1}

Elle avait d’abord assisté Miller bénévolement sur le terrain, simplement parce qu’elle était amoureuse de lui, mais elle avait réalisé par elle-même une découverte exceptionnelle, le fort d’Ashid, au milieu des solitudes désolées du désert du Dhofar, au sud du sultanat d’Oman et avait reçu la mission d’en assurer l’exploration, une tâche qu’elle avait su mener à bien au-delà de toute espérance.

Commencée comme une simple fouille de ruines, l’étude du fort d’Ashid s’était révélée un projet majeur qui avait bouleversé la connaissance de l’histoire de l’Oman à la période achéménide.

Après plusieurs années d’un travail acharné, le fort était devenu un exemple de recherche archéologique bien menée, un pôle touristique important, les mines qui avaient justifié sa construction au VIème siècle av. JC avaient été remises en service et Anne avait conçu alentour une véritable oasis gérée de façon écologique qui ne cessait de s’étendre.

Elle était cependant revenue à la recherche archéologique pure en embarquant une fois de plus sur le navire de recherche Oman Explorer pour une nouvelle campagne de fouille : l’année précédente, l’équipe technique de l’ancien patrouilleur russe reconverti avait repéré l’épave d’un sous-marin par fonds de moins de quarante mètres, ce qui avait fasciné Marc Miller et rendu perplexes les autorités politiques du sultanat qui ne s’étaient pas attendues à une découverte de cette nature.

Anne se reposait dans le fauteuil du commandant sur la passerelle. Elle buvait à petites gorgées un verre d’eau minérale après une plongée en compagnie de Miller et d’une équipe de plongeurs-démineurs de la marine omani sur l’épave. Miller ne devait pas tarder à remonter lui aussi et selon toute vraisemblance, ils n’en sauraient pas plus que huit jours plus tôt sur les raisons de la présence à cet endroit d’une épave de sous-marin. Ils avaient examiné pouce par pouce la longue coque métallique recouverte d’une importante végétation marine sans déceler la moindre brèche accidentelle et tous les accès étaient solidement verrouillés, comme il se doit au cours d’une plongée.

Aucune trace d’avarie sur la coque. Tout est solidement calfeutré. Pourquoi ce navire a-t-il été abandonné ? Comment l’équipage est-il sorti ? Où est-il allé ? ressassait-elle une fois de plus en décrochant le téléphone satellite qui venait de faire entendre son vrombissement caractéristique.

⸺ Anne Verspieren, annonça-t-elle

⸺ Guglielmi. Bonjour, Anne.

⸺ Oh ! Bonjour, Professeur.

Elle adorait le professeur au savoir encyclopédique qui l’avait toujours prise très au sérieux malgré son manque d’expérience et l’avait encensée pour ses travaux au fort d’Ashid devant un aéropage composé de la fine fleur des spécialistes en archéologie du Moyen-Orient.

⸺ Toujours en train d’essayer d’entrer dans votre fichu sous-marin, Anne ?

⸺ Marc m’a dit qu’il vous en avait parlé. Oui, nous tournons en rond devant cette énorme masse de ferraille sans arriver à comprendre ce qu’elle fiche là, ni à trouver un moyen d’y pénétrer. Nous attendons une identification d’après photo par les services de l’amiral Ffoulkes.

⸺ Que diriez-vous, Marc et vous, de quelques jours de vacances au Cap. Je voudrais vous présenter quelqu’un.

Pour Anne, « le Cap » signifiait « le cap d’Antibes » où ses parents possédaient une luxueuse villa. Mais, ce n’était pas le genre du professeur de proposer un séjour sur la Côte d’Azur à moins qu’on y eût découvert une villa romaine ou un établissement portuaire grec inconnus jusqu’alors, ce qui était peu probable.

⸺ Est-ce très important ? Marc s’acharne sur cette histoire de sous-marin.

⸺ Il changera peut-être d’avis si je vous dis que le professeur Bouchard, une de mes anciennes étudiantes, a mis la main sur un récit en grec attique qui raconte le naufrage de navires grecs sur la côte dans l’Océan indien aux environs de – 320 avant Jésus-Christ.

⸺ Oh ! Vous voulez dire que… Mais pourquoi le Cap ?

⸺ C’est là que se trouve l’institut qui restaure et étudie les manuscrits de Tombouctou. Linda est là-bas en premier lieu comme spécialiste des supports anciens fragiles et très accessoirement comme helléniste, ce qui s’est révélé une prodigieuse opportunité. Ma femme et moi filons là-bas demain.

Donc, ce doit être super important, raisonna Anne qui savait que le professeur était toujours prêt à quitter le confort de son bureau avec l’enthousiasme d’un jeune homme, mais pas pour n’importe quoi.

⸺ Marc devrait remonter de sa plongée dans… dix minutes, je pense. Je lui demande de vous rappeler.

À trente-quatre ans, Marc Miller, était sans conteste l’étranger le mieux assimilé à la bonne société du sultanat d’Oman. Nul n’ignorait qu’il était l’ami le plus proche du prince Turki, petit-neveu du sultan et lui-même très populaire, et que le prince Mohamed, son oncle, général de division et gouverneur du Dhofar, tenait le Français en haute estime.

En revanche, peu de gens, en dehors d’un cercle d’intimes, savaient qu’il était régulièrement reçu par le sultan en personne qui l’appréciait assez pour l’avoir nommé professeur d’archéologie à la prestigieuse université sultan Qaboos. Cette nomination s’expliquait par l’incroyable moisson archéologique qu’en peu d’années le Français avait réalisée au profit du sultanat.

Mais à côté de cette raison officielle, seuls de très rares proches du sultan savaient que Miller avait, certes un peu par hasard, personnellement procédé à l’arrestation du maître terroriste qui avait organisé et coordonné la vague d’attentats qui avait secoué le sultanat quelques mois plus tôt. L’estime du sultan pour Miller en avait encore été renforcée et seul le fait qu’il fût étranger avait empêché le sultan de le nommer directeur des antiquités au ministère de la Culture et de l’Héritage.

Pour cependant lui montrer son appréciation, le souverain avait conféré à Miller une des plus prestigieuses décorations civiles de son pays et lui avait discrètement offert cinq pour cent du capital de la compagnie minière constituée pour exploiter les mines antiques découvertes par Miller à proximité du fort d’Ashid et dont il avait largement participé à la remise en exploitation.

Miller se hissa sur le pont arrière de l’Oman Explorer et fut un peu surpris de voir Anne lui tendre une serviette : en général, il suffisait de rester deux ou trois minutes hors de l’eau pour que le soleil d’Arabie du sud vous séchât.

⸺ Guglielmi. Urgent, dit-elle en lui tendant le téléphone satellite dès qu’il eût séché ses cheveux et son visage.

La conversation avec Paris fut très brève. Puis, Miller gagna la passerelle et s’adressa au jeune lieutenant de vaisseau qui remplaçait le commandant habituel de l’Oman Explorer, parti en stage à bord du porte-avions français Charles de Gaulle.

⸺ Commandant, nous rentrons à Salalah immédiatement. Mademoiselle Verspieren et moi devons être à Mascate dès que possible.

Trois secondes plus tard, les turbines de l’Oman Explorer firent entendre leur doux feulement et le navire d’exploration prit rapidement de la vitesse, cap au sud-sud-ouest, tandis que Miller parlait au téléphone avec le prince Mohamed, gouverneur du Dhofar.

***

Bien qu’il fût très proche de l’âge de la retraite, le professeur Guglielmi était excité comme un gamin qui vient de recevoir la bicyclette dont il a longuement rêvé. Il contemplait depuis un très long moment la première page de ce qui avait été baptisé temporairement le « manuscrit de Kéros ». Sa femme restait discrètement en retrait avec Anne Verspieren et Miller : leur connaissance du grec attique était trop lointaine pour qu’ils pussent prétendre à une lecture aisée du manuscrit.

Le professeur Linda Bouchard leur avait dit avoir traduit la totalité du document et que des copies étaient en train d’être préparées, mais Guglielmi avait tenu à voir l’original avant toute chose pour se faire sa propre opinion sur son authenticité, malgré sa confiance dans la compétence de Linda Bouchard.

Son examen parut à tous interminable, mais quand il se redressa et rangea ses lunettes dans la poche de sa veste, il avait un air extatique.

⸺ Si ce document est un faux, il faut que le faussaire réunisse tellement de talents que cela semble absolument impossible. Bravo, Linda.

⸺ Compte tenu des analyses qui ont été faite, il faudrait qu’un faussaire ait pu mettre la main sur un support vieux de deux mille quatre cents ans. De tels supports existent, Professeur, nous connaissons tous les papyrus d’Eléphantine, le papyrus de Milan ou le papyrus Prisse, quoiqu’il soit plus ancien, mais aucun n’est dans un état aussi impeccable. Ces pages, on pourrait croire que le scribe les a écrites il a un mois. Et il y a ici des singularités : la qualité du matériau d’abord, blanc très pur, qui en faisait à l’achat un objet de grand luxe, le fait que les pages soient toutes indépendantes et non pas en rouleau, ce qui est très inhabituel pour l’époque et enfin le fait que toutes les pages aient la même dimension au millimètre près, comme si elles avaient été massicotées.

⸺ Sans doute, ma chère. Tout cela est tout à fait inhabituel et d’autant plus remarquable. Monsieur Traoré, je vous envie : vous êtes l’heureux propriétaire d’un des textes les plus anciens de l’histoire de l’humanité et, aussi incroyable que cela puisse paraître, il est parfaitement lisible et, si j’ai bien compris, complet.

⸺ Exactement, confirma le professeur Bouchard. Rien n’y manque. Ni l’introduction par Kéros, ni l’invocation aux dieux qui sert de conclusion. Il y a juste quelques petits passages dont l’encre a souffert récemment de l’humidité et dont le texte devra être confirmé par analyse électronique, mais qui restent lisibles.

Marc Miller s’était installé dans son lit sous une pile de couvertures après avoir remonté le chauffage de leur chambre. Anne et lui avaient constaté sans plaisir que pendant l’hiver austral, au Cap, la température avait peu de chose à voir avec celle de l’Oman et sans vraiment grelotter, Miller ne regrettait pas d’avoir porté dans la journée son vieux blouson de cuir. Se coucher dans les draps froids avait été un supplice court, mais bien réel. Un peu réchauffés, Anne et Miller avaient l’un et l’autre pris l’épais dossier qui leur avait été remis par Linda Bouchard et s’étaient aussitôt plongés dans sa lecture.

Il commençait par un court caveat.

« Cette traduction est une première approche. Une version définitive sera établie dans les mois prochains et vous sera transmise après révision par le professeur Guglielmi ».

***

Moi, Kéros, scribe et compagnon du triarche Démétrios, raconte ici les voyages et aventures extraordinaires que nous vécûmes en exécution des ordres de notre roi Alexandre de glorieuse mémoire, puis de son légitime successeur le diadoque Ptolémée, satrape et roi d’Egypte.

Toi qui liras ces lignes, sache que tout ce que j’ai relaté est la vérité, même si mon propos dépasse ton imagination.

En notre temps, les hommes étaient des géants et Démétrios, mon maître, le plus grand de tous.

Alors, lis et apprends humblement.

Quand Néarque me choisit pour devenir le scribe de son fils pour rapporter ce qu’il constaterait dans l’expédition dont il avait été chargé, on l’appelait le triarche Démétrios, fils de Néarque.

Mais dans la grande armée du roi Alexandre, on le connaissait sous le surnom de l’Archer. Un jour, il me confia que dans son enfance, on l’appelait Démétrios le Bâtard, ce qui ne lui plaisait pas du tout et lui avait valu plaies et bosses.

L’Archer, c’est le roi Alexandre lui-même qui l’avait surnommé ainsi parce que deux de ses flèches avaient crevé les yeux d’un éléphant perse en pleine charge, ce que nul archer n’avait jamais réussi à faire auparavant.

Le roi…

Le roi est mort maintenant depuis trois décennies. L’empire qu’il avait conquis en quelques années fulgurantes a pratiquement disparu, englouti dans les luttes imbéciles que les diadoques, ses successeurs, mènent les uns contre les autres. Mais mon maître et moi ne sommes pas les plus à plaindre. Mon maître a lié son sort, et celui de tous ceux qui l’ont fidèlement suivi, au satrape d’Égypte Ptolémée. Pour lui, nous avons mené à bien des expéditions périlleuses, ce dont mon maître a été grandement récompensé. Comme c’est un homme juste, il en a fait profiter chacun de ses compagnons d’aventure et nous vieillissons heureux dans le pays du grand Nil qui est devenu un royaume grec, même si Ptolémée se refuse à porter le titre de pharaon.

Mais, je dois commencer par le début et parler de l’enfance misérable de celui qui devait devenir mon maître.

***

La confiance de son père était importante pour lui. Néarque n’accordait pas facilement sa confiance, à son bâtard moins qu’à tout autre. Néarque, le père de mon maître, était un des compagnons d’enfance du prince Alexandre de Macédoine, fils du roi Philippe, ceux que l’on appelait les Mentors, des garçons qui dès leur jeunesse furent ses amis et le sont restés.

Démétrios était l’aîné des nombreux bâtards que Néarque a semés sur la route qui l’a mené de sa Crète natale à des fonctions éminentes dans l’armée et l’État, mais il était le seul qui eût rejoint l’armée et Néarque ne s’est jamais soucié du sort des autres. Démétrios n’a jamais évoqué ses demi-frères, pas plus qu’il ne s’est soucié que son père ait pris femme, une Perse, quand le roi a décidé de marier tous ses officiers et ses conseillers à des femmes achéménides pour fondre en une seule race les Grecs que nous sommes et tous ces peuples que nous avons vaincus. D’ailleurs, étions-nous encore grecs? Parmi les ruffians de Démétrios, comme Héphaestion nommait la petite troupe de mon maître, on comptait moins de Macédoniens, de Thessaliens ou d’Athéniens que d’hommes du Zagros, de Suse, de Persépolis, de Sogdiane, de Bactriane ou d’Inde.

Démétrios était un mélange de Crétois par son père Néarque et d’une Macédonienne qu’il avait connue pendant qu’il suivait avec notre futur roi, son cadet de plusieurs années, les enseignements d’Aristote. Une aventure de jeunesse, en quelque sorte. C’est l’âge de Démétrios qui l’a distingué des autres bâtards de Néarque, ses demi-frères et sœurs, ceux qu’il a engendrés avec toutes sortes de femmes de rencontre dans les villes qu’ils ont conquises quand notre roi a jeté ses armées à travers la Grèce pour la mettre à ses pieds avant de les emmener vers l’est au-delà de l’Héllespont. Qu’elles fussent nobles, paysannes ou putains, elles étaient sur le chemin de nos troupes et bonnes à prendre.

« Un cul est un cul, mon fils, avait dit un jour Néarque à Démétrios, qu’il soit grec, phénicien, égyptien ou perse et quel plaisir peut surpasser, quand on vient de prendre une ville ou gagner une bataille, celui de forcer une fille pour lui apprendre qui est son nouveau maître ».

La mère de mon maître n’appartenait pas à une ville conquise. Elle s’était laissée prendre par Néarque parce qu’il était l’ami du prince Alexandre, qu’elle n’était qu’une simple fille de paysans, qu’il avait jeté son dévolu sur elle et qu’elle n’avait pas le choix. Au moins lui avait-il donné un peu d’argent quand, grosse de lui, elle avait dû se réfugier à la campagne pour mettre au monde son bâtard.

Démétrios aurait pu haïr son père, mais ce ne fut pas le cas. Zeus, Amon et Baal seuls savent comment et pourquoi, mais quand il eut sept ans son père qui venait de rentrer de l’exil auquel il avait été condamné par le roi Philippe est apparu chez sa mère et, après une âpre dispute avec elle, l’a emmené avec lui. Je soupçonne qu’une bourse bien garnie ait fait taire les protestations de sa mère contre l’enlèvement de son enfant.

Ensuite, le gamin suivit son père de loin, jamais dans sa gloire de soldat ou de gouverneur de la province de Pamphilie, mais comme un petit animal domestique. Il ne commença vraiment à intéresser Néarque que quand ce grand seigneur quitta son gouvernorat pour rejoindre l’armée dans le nord de la Phénicie après que celle-ci eut quitté l’Égypte, où notre roi s’était fait reconnaître comme dieu dans l’oasis de Siwah et comme pharaon à Memphis. Au cours des jeux sacrificiels, Démétrios remporta pour la première fois un tournoi d’archerie face à des hommes bien plus âgés et aguerris que lui grâce à un arc parthe qui n’avait pas son équivalent en Égypte et qu’il avait volé dans une part négligée du butin de son père.

D’humble membre de la suite de son père, il fut promu soldat et affecté dans une unité d’archers. Ce n’était pas un corps prestigieux comme la cavalerie que notre roi commandait en personne ou une des phalanges qui étaient l’armature de notre armée. Les archers, comme les frondeurs, n’étaient qu’une de ces troupes d’auxiliaires où les météké, les non-grecs, prédominaient qui avaient pour mission d’assurer la protection des flancs de nos phalanges.

Mais, il serait sans doute resté un archer anonyme, tout juste bon à tirer de loin des volées de flèches avec quelques centaines de compagnons, s’il n’avait eu son arc parthe.

Fait d’un bois très dur qu’on ne trouvait pas dans nos régions, il était renforcé de plaques d’ivoire et permettait d’envoyer des flèches barbelées à plus de deux cent cinquante pas. Il fallut trois ans d’exercices quotidiens à Démétrios pour acquérir la force nécessaire pour le bander et la précision qui en faisait une arme si redoutable.

A la bataille de Gaugamèles, sa première bataille, Démétrios ne brilla pas dans la charge de la cavalerie menée par le roi sur le flanc droit, ni ne participa héroïquement à la défense du flanc gauche avec les fantassins de Parménion. Il était avec d’autres archers, près du centre du front, derrière une ligne de phalanges carrées hérissées de sarisses avec pour mission de protéger cette troupe d’élite d’une soudaine attaque de la cavalerie perse sur ses arrières, le point faible de la phalange.

Les dieux ont voulu que ce fût en ce point que Darius ait choisi de faire charger les quelques éléphants de guerre que comptait son immense armée. C’étaient des bêtes énormes, caparaçonnées de fer, portant sur leur dos une petite forteresse de bois abritant trois ou quatre archers. Des années plus tôt, les éléphants avaient terrorisé les troupes grecques qui n’avaient jamais vu de si monstrueux animaux, jetant la confusion dans leurs rangs, changeant des hommes, habituellement de véritables héros dans les batailles, en d’autres hommes qui fuyaient en hurlant de peur devant la charge de ces bêtes infernales.

Depuis, nos stratèges avaient mis au point des tactiques pour rendre vaines ces charges sauvages : en se déplaçant latéralement en bon ordre de vingt pas, une phalange ouvrait un couloir devant l’éléphant et celui-ci, incapable de tourner vivement continuait sur sa lancée, sans danger pour nos fantassins. Cent fois répétée à l’entraînement, cette simple manœuvre rendait les éléphants beaucoup moins efficaces.

Mais Darius savait cela et avait décidé de faire charger ses éléphants de front afin que les manœuvres d’évitement de nos phalanges devinssent sans effet et de les faire suivre immédiatement par ses dizaines de chars à faux, comptant que les bêtes grises bousculeraient les phalanges et que les chars pourraient exploiter la percée.

C’est ce qui faillit se produire. Devant Démétrios, un éléphant parvint à enfoncer une phalange qui ne s’était pas écartée assez vite. Sur une impulsion, il jaillit des rangs des archers, se plaça sur le chemin de l’éléphant et lui décocha une flèche. À cinquante pas, son trait perça son petit œil noir. Il courut vers l’avant, tira une seconde flèche sur l’animal qui hurlait de douleur et secouait follement son énorme tête. Sa seconde flèche perça son autre œil.

Aussitôt imité par ses camarades, la bête aveugle fut criblée de flèches et finit par s’abattre dans un dernier barrissement d’agonie. Démétrios était seul, loin devant ses camarades quand apparut le premier char de combat. Il tua l’aurige, puis l’un des chevaux et le char culbuta avant même d’avoir atteint les rangs de la phalange qui se remettait en ordre péniblement.

Dans les moments qui suivirent, il tua trois autres auriges et d’autres chevaux transformant l’espace devant lui en scène de cauchemar de chars brisés et de chevaux morts ou blessés qui constituaient un barrage infranchissable pour les chars suivants. A l’endroit où il se trouvait, aucun char perse ne parvint à s’approcher des phalanges. Ce fut sa modeste contribution à la bataille, mais comme de coutume, ce fut la fougue du roi et de ses Compagnons qui détermina notre victoire.

Plus tard, le roi organisa une fête grandiose à Arbèles au cours de laquelle il fut proclamé roi d’Asie. Sur recommandation du commandant de la phalange, Démétrios figura au rang des soldats distingués et il fut récompensé par un magnifique glaive perse et une coupe à boire d’or tirés du butin. Mais, plus important pour son avenir, il reçut une bourrade chaleureuse de son père qui le présenta au roi. C’est ce jour-là qu’Alexandre, notre maître à tous, conféra à Démétrios son surnom de l’Archer.

Malgré les rêves qu’il avait formés, Démétrios n’obtint cependant jamais le commandement flatteur d’un escadron de cavalerie, ni d’une phalange dans les multiples batailles qui ont suivi Gaugamèles et qui ont ponctué notre marche à travers l’Asie. Mais le roi ou ses généraux avaient pris l’habitude de lui confier des missions d’éclaireur, souvent loin devant ou loin au-delà de la route de l’armée et il se constitua peu à peu une rude bande de durs à cuire, souvent d’anciens prisonniers, qui ne répondaient qu’à lui.

Le roi les envoyait ouvrir les routes, explorer les cols, sonder les forêts, déjouer les embuscades. Personne ne se souciait de la bonne tenue de leurs équipements, ni de leurs pertes et même dans notre armée, ils étaient considérés avec plus de crainte que de respect. Pour eux, pas de cuirasses brillantes, pas de manteaux de pourpre, pas de casques ornés de cimiers rouges ou blancs, juste de rudes vêtements de cuir, patinés de crasse et décolorés par la sueur. Mais, ils allèrent bien plus loin que les autres au nord, jusqu’aux territoires des Massagètes, et marchèrent plus loin que quiconque à l’est. Seuls de toute l’armée, ils franchirent tous les affluents de l’Indus et atteignirent le fleuve Gange qu’ils longèrent sur des centaines de stades jusqu’aux faubourgs d’une ville immense, plus grande que Suse, Persépolis et Ecbatane réunies.

Les rapports de Démétrios avaient fait plus d’une fois briller les yeux du roi. Mais quand Démétrios lui parla de cette ville qui comptait plus d’habitants que bien des principautés, un enthousiasme nouveau s’empara d’Alexandre qui décida de traverser l’Hyphase, puis le fleuve Gange, bien que ses éclaireurs l’eussent informé qu’une énorme armée se mobilisait sur la rive opposée pour nous repousser quand nous aurions traversé.

Pourtant, cette fois son armée refusa de le suivre et après de furieuses discussions avec ses généraux, le roi se retira sous sa tente. Quand il en sortit trois jours plus tard, il dut s’admettre vaincu et au lieu de nous entraîner derrière lui vers l’est et le bout de la terre qu’il rêvait d’atteindre, il fut décidé que nous reviendrions sur nos pas. Nous dûmes retraverser l’Hesudrus, l’Hydraotès, et l’Akésinès avant de nous arrêter sur l’Hydaspe. Là, le roi décréta que nous irions au sud et rejoindrions la Perse par la Mer Circulaire, appelée aussi Mer Extérieure, après y être parvenus par la voie des fleuves.

C’était possible : d’autres l’avaient fait avant nous, à ce que l’on nous en avait dit, mais malgré les récits des poètes et les confidences des bateliers, nous manquions d’informations sur ces terres et ces fleuves où jamais aucun Grec n’avait voyagé.

Le roi ordonna la construction d’une immense flotte et les principaux nobles et les amis du roi payèrent de leur cassette la construction des navires. Néarque, le père de Démétrios, fut chargé de diriger toute cette entreprise de construction navale, mais, marin prudent, il procura à son fils deux birèmes et lui confia la mission d’explorer le fleuve devant lequel nous nous étions arrêtés jusqu’à son confluent avec l’Indus, d’en dresser la carte, en étudier le flot en fonction des saisons, en déterminer les traîtrises et, si possible, de tisser des liens amicaux avec les habitants des rives.

Quand notre flotte fut enfin construite, ce qui prit des mois, Démétrios était déjà de retour de son exploration et les informations qu’il avait glanées étaient à la disposition de son père et de ses capitaines. Le roi en personne en prit connaissance au cours de longs entretiens qu’il lui accorda, montrant une fois de plus sa curiosité insatiable pour les contrées nouvelles et la géographie. Pour le récompenser, il le nomma triarche, bien qu’il n’eût pas encore vingt ans. Cela étonna certains qui oubliaient que le roi au même âge régnait déjà sur la Macédoine et la Grèce. Mais, Démétrios n’était que le fils bâtard d’un de ses Mentors, alors que lui était un dieu vivant.

⸺ Tu es le seul d’entre nous à avoir descendu et remonté ce fleuve, Démétrios. Tu guideras la flotte que ton père commande, ordonna le roi à mon maître.

Ainsi fut fait. Ses deux birèmes, chargées de ceux que les généraux d’Alexandre appelaient ses ‘ruffians’, prit la tête de la flotte pour la descente de l’Hydaspe, tandis que l’armée séparée en deux corps longeait à pied le fleuve sur chaque rive, l’une commandée par Cratère, l’autre par Héphaestion.

Nous allions rentrer vers la Perse comme le roi l’avait accepté sous la contrainte de ses soldats et de ses généraux, mais malgré l’impatience des Grecs et des Macédoniens qui avaient quitté leur patrie depuis près d’une décennie pour le suivre, il ne semblait pas franchement pressé de revenir en arrière. La descente du fleuve fut à la fois une expédition militaire et de colonisation comme nous en avions déjà tant menées. Comme cela s’était souvent passé, Démétrios fut chargé d’explorer les régions que nous traversions, jusqu’à plusieurs jours du fleuve, loin devant la flotte et nos deux armées, ce qui donna parfois lieu à de rudes chocs avec les peuples riverains.

En cours de route, l’armée passa de longues semaines à fabriquer des milliers d’amphores pour préserver les approvisionnements de la flotte en profitant d’un gisement d’une argile de merveilleuse qualité, nous boucanâmes d’énormes quantités de viande et réquisitionnâmes des cargaisons entières de légumes secs et de céréales pour nourrir la troupe que ce fût en mer ou sur les pistes des déserts.

Car le roi avait décidé que le retour vers la Perse se ferait en trois colonnes distinctes : l’une par la route du nord à travers l’Arachosie et la Drangiane, commandée par Cratère, une par la mer, sous le commandement de Néarque, une troisième enfin serait directement sous les ordres du roi et longerait la côte à travers les solitudes désolées et inconnues de la Gédrosie. Ces trois colonnes devraient se retrouver en un point convenu en Carmanie, une des provinces du sud-ouest de la Perse.

Quand Démétrios parvint pour la seconde fois au confluent de l’Hydaspe et de l’Indus où il devait attendre le reste de la flotte, il établit un poste militaire qui servirait d’étape sur la longue descente du fleuve.

Bien lui en prit de s’être installé aussi confortablement que les circonstances le permettaient, car il dut patienter toute une saison pour que la flotte de Néarque fît sa jonction avec lui. Dans un défilé que l’avant-garde avaient emprunté sans difficultés, plusieurs navires se heurtèrent et coulèrent et la vie du roi fut même menacée. Puis, le roi au cours de la traversé du territoire des Malles voulut obtenir leur soumission et la reconnaissance de sa suzeraineté. Ces fous s’y refusèrent, ce qui rendit le roi furieux. Il décida d’attaquer leurs villes et de punir leurs populations pour leur insolence.

Cela ne se passa pas aussi facilement qu’il l’avait espéré, car lors de l’assaut de l’une de ces cités, il reçut un coup de masse d’arme sur son casque et fut blessé au bras par une flèche. Dans l’attaque d’une autre ville, une flèche barbelée lui perça la poitrine si gravement que les médecins crurent qu’ils ne parviendraient pas à le sauver.

C’était la façon de commander de notre roi : Alexandre était toujours en pointe des troupes qu’il lançait à l’assaut que ce fût pour escalader les murailles d’une ville ennemie ou pour charger une armée à la tête de sa cavalerie. De ce fait, il avait reçu à trente ans, plus de blessures que les plus couturés de nos généraux. Les Malles reçurent le châtiment qu’ils méritaient pour leur stupide résistance : hommes, femmes et enfants furent massacrés sur place et ceux qui avaient pu fuir, pensant échapper à notre juste courroux, furent poursuivis par notre cavalerie et tués sans pitié. Nous fîmes un énorme butin sur le dos de ces imbéciles qui n’avaient pas compris qu’un simple hommage au roi, une prosternation et quelques paroles de soumission, leur aurait conquis sa faveur, qu’il les aurait comblés de ses bienfaits et en aurait fait ses alliés comme il l’avait si souvent fait dans le passé de ses anciens ennemis.

Cette fois, sa guérison prit des mois pendant lesquels la flotte fut immobilisée, car ses médecins avaient interdit tout voyage. Néarque profita de ce délai pour faire construire d’autres navires, réquisitionner des chevaux, compléter ses stocks de salaisons et les faire parvenir jusqu’au poste avancé établi par son fils.

Si bien que quand Alexandre fut enfin guéri et que la flotte parvint au confluent où Démétrios l’attendait, ce ne fut pas un campement temporaire qu’il découvrit, mais un vrai poste militaire construit dans les règles et, alentour, l’embryon d’une cité. Il honora Démétrios aussitôt en décidant que ce qui n’était encore au mieux qu’un village deviendrait une ville et qu’elle s’appellerait Alexandrie sur l’Indus.

Démétrios avait vaguement espéré que son initiative et son labeur lui vaudraient d’en être nommé le premier gouverneur, mais la future cité fut rattachée au royaume de Porus qui avait été un adversaire coriace et plein de panache, que nous avions fini par vaincre, mais qui avait eu la sagesse de faire sa paix avec Alexandre. Devenu notre allié, Porus avait été restauré dans ses droits, privilèges et territoires sous la suzeraineté bienveillante d’Alexandre. En récupérant les territoires explorés par Démétrios, Porus put agrandir considérablement son royaume vers le sud.

Cependant, et pour la première fois, Démétrios eut l’immense honneur d’être invité sous la tente du roi et d’assister à son conseil de guerre, c’est-à-dire que lui, humble rouage de l’armée, il fut mêlé à vingt généraux et Compagnons du roi, en réalité les hommes les plus puissants de son empire si l’on excepte quelques grands gouverneurs ou vice-rois chargés de diriger les provinces conquises pendant qu’il était aux armées. La question du jour était purement spéculative : qu’allions nous trouver quand nous aurions descendu l’Indus et atteint l’endroit où ce fleuve majestueux se jette dans la Mer extérieure, comme les légendes l’indiquaient?

Pendant des heures, les conseillers et les généraux du roi qui tous avaient une vaste culture ressassèrent ce qu’ils avaient appris à la lecture des ouvrages d’hommes fameux pour leurs travaux géographiques comme Anaximandre de Milet, Hécatée de Milet ou Hérodote d’Halicarnasse. La conclusion était des plus simples : les œuvres des plus grands géographes de la Grèce ne nous fournissaient pas le moindre renseignement utile.

Le roi avait commandé à Démétrios d’interroger des commerçants, des voyageurs, des déserteurs, des prisonniers, mais les seules réponses qu’il avait pu obtenir étaient que le fleuve coulait encore ‘très loin’ ou ‘très longtemps’, mais personne ne savait dans quelle mer il se jetait, ni combien de jours, de semaines ou de mois il fallait pour atteindre l’embouchure. Les uns soutenaient qu’il se jetait dans la Mer Extérieure, d’autres qu’il continuait à couler à l’intérieur des terres en parallèle à cette même mer pour se jeter dans le golfe Persique, puis la Mer Rouge, mais que ces étendues d’eau n’étaient en fait que de très vastes lacs et que, par conséquent, on pouvait parcourir le sud de la Perse, puis l’Arabie et gagner l’Afrique que ce fleuve Indus traversait, avant de se jeter dans le Nil. Ils en voulaient pour preuve que Nil et Indus avaient le même type de faune et de flore : crocodiles et papyrus, preuve suffisante pour penser que c’était en fait le même fleuve.

Le roi avait participé à ce long débat avec passion et resta frustré devant l’absence de conclusion.

⸺ Très bien, trancha-t-il. Puisque personne ne sait de façon certaine, nous irons voir ce qu’il en est par nous-mêmes. Démétrios, fils de Néarque, tu mettras à la voile demain. Je te sais habile à explorer l’inconnu. Prends tes birèmes et descends le fleuve. Emmène avec toi quelques embarcations légères qui pourront remonter le fleuve facilement à notre rencontre et nous tiendront informés de ta progression.

Ainsi fut-il ordonné, ainsi fut-il exécuté.

En ce mois de mars, Démétrios mit à la voile par un vent presque frais venu des montagnes du Gandhara que nous avions parcourues à pied près de deux ans plus tôt. Sa flotte, un mot qu’il prononçait avec une sublime satisfaction, était constituée de ses deux birèmes, de cinq embarcations plus légères capables de remonter le courant pour porter ses messages au roi et de trois bateaux à fonds plats pour transporter nourriture et chevaux.