Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

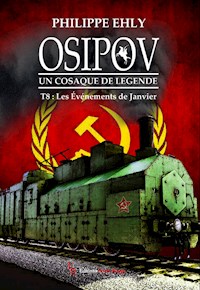

- Herausgeber: Encre Rouge

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

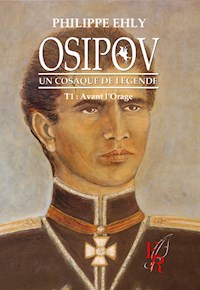

- Serie: Osipov, un cosaque de légende

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

La Grande guerre s’est achevée. L’empire russe a disparu. Les bolcheviques ont conquis les provinces les unes après les autres et les Blancs sont en déroute.

Après avoir berné Trotsky et s’être fait nommer commissaire à la guerre à Tashkent, une des forteresses du régime, Osipov et son presque frère Ukam Solomentsev ne s’avouent pas vaincus. Ils décident de mener leur guerre personnelle.

Entourés d’ennemis impitoyables et ne pouvant compter que sur de rares agents secrets britanniques et une poignée de Cosaques fidèles, les deux compagnons attendent l’heure de l’action : l’un rôde déguisé en nomade à la limite du désert, l’autre joue en pleine lumière son rôle d’emprunt de commissaire rouge.

Vous serez époustouflés par les actions audacieuses de ces deux hommes opiniâtres et habiles qui, pour échapper à un destin funeste, devront réaliser dans une ville en pleine insurrection un exploit spectaculaire qui projettera leur nom dans la légende.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Philippe Ehly, conseiller juridique et financier, a longuement voyagé en Asie, tant professionnellement que pour satisfaire sa passion pour l’histoire et l’archéologie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 725

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Éditions Encre Rouge

®

7, rue du 11 novembre – 66680 Canohes

Mail : [email protected]

ISBN papier : 978-2-37789-606-6

Dépôt légal : Janvier 2022

PHILIPPE EHLY

Tome VIII

LES ÉVÉNEMENTS DE JANVIER

A Alain Anceschi

Il n’y a plus de gloire pour un homme privé de ceux qui lui sont chers.

Pindare

OSIPOV VIII

Les Évènements de Janvier

L’expression « Gardes Blancs », ou belogvardeytsi, apparut en contrepoint de l’expression « Gardes Rouges », ou krasnogvardeytsi, que les Bolcheviques utilisèrent de façon officielle pour désigner leurs milices armées à partir de 1917. Les Bolcheviques, en qualifiant de « Blancs » leurs adversaires, voulaient impliquer que ceux-ci avaient comme objectif la restauration de la monarchie, ce qui était loin d’être le cas, nombre de « Blancs » éminents ayant joué un rôle déterminant dans l’abdication de Nicolas II.

Le plus exigeant des officiers des Guards n’aurait rien trouvé à redire à la tenue, ni à la raideur du garde à vous du capitaine Hurst. Pourtant, le jeune officier de cavalerie était singulièrement mal à l’aise en se présentant à son nouveau supérieur.

Non seulement sa blessure à la jambe reçue quelques mois plus tôt sur le front de Palestine le lançait terriblement, mais ses intestins avaient mal résisté à la nourriture dont il avait dû se satisfaire en traversant la Perse, du port de Bushir, où un navire de la Royal Navy l’avait déposé, à Meshed, lieu de sa nouvelle affectation.

Mais c’était, surtout, la réputation de son nouveau général qui le troublait profondément. S’il avait eu le choix, il aurait préféré servir dans n’importe quelle autre garnison de l’Empire, dans n’importe quel régiment, sous la mitraille allemande ou les balles turques que de se retrouver dans ce bureau austère face au général de division sir Wilfrid Malleson.

« Brillant ». C’était le jugement laconique porté sur Malleson par lord Pelham que le capitaine avait brièvement rencontré à Beersheba avant son départ pour la Perse. Cet avis flatteur, prononcé avec un sourire par ce général de division couvert de décorations, à la courtoisie sans faille et considéré par Allenby lui-même comme le meilleur officier de cavalerie de l’armée britannique aurait été rassurant s’il n’avait été le seul de son espèce.

« Cynique », « vicieux », « diabolique », « sans scrupule, ni pitié », « odieux » étaient quelques-uns des autres qualificatifs qu’un capitaine Hurst de plus en plus inquiet avait recueillis sur Malleson auprès des quelques officiers avec lesquels il avait évoqué sa nouvelle affectation et son nouveau supérieur.

─ Repos, Capitaine. Vous avez quelque chose pour moi, je crois ?

« Pas question que Malleson la Brute me demande si mon voyage s’est bien passé ou perde dix secondes de son précieux temps à me souhaiter la bienvenue. Directement dans le vif. On doit bien s’amuser ici ».

─ Oui, Sir. Deux lettres personnelles et confidentielles. Le reste du courrier dont on m’a chargé au Caire a été remis à votre adjudant.

Le capitaine posa les deux enveloppes sur le bureau de Malleson, se recula de deux pas et reprit la position du garde-à-vous. L’une était d’origine civile et de très belle qualité, la seconde, faite d’un papier huilé, était épaisse et chargée de cinq cachets de cire rouge.

Le général ouvrit la plus mince des deux d’un coup de canif.

Mon cher Malleson

Le porteur est un excellent jeune officier qui s’est fort bien comporté jusqu’à sa blessure au cours de la troisième bataille de Gaza. Quand il parviendra chez vous, le DSO pour lequel je l’ai proposé devrait avoir été confirmé, si les gratte-papiers ont condescendu à sortir de leur coutumière torpeur.

Sa connaissance du dari, du persan et du pashto devrait trouver chez vous un meilleur emploi que dans un quelconque régiment.

Je profite de son voyage pour lui confier à votre intention par lettre scellée des informations extrêmement sensibles que Londres ne voulait pas prendre le risque de vous adresser autrement que par le biais d’un officier de haute confiance.

Bien sincèrement

Edward Pelham,

Général de Division,

Commandant la 33ème Brigade indienne de Cavalerie.

─ Edward Pelham dit des choses très aimables à votre propos, Hurst. De la part d’un homme de sa qualité, c’est un brevet. Prenez une chaise et asseyez-vous. Savez-vous ce qu’il y a dans cette enveloppe huilée ?

─ Non, Sir. Elle était déjà scellée quand lord Pelham me l’a remise. Il a seulement insisté sur son importance et sur le fait que je doive la détruire, sans prendre connaissance du contenu, si je me trouvais dans une situation telle qu’elle risque de tomber dans de mauvaises mains.

Le général ouvrit l’enveloppe scellée. Elle ne contenait que trois feuillets couverts de lignes de chiffres et de lettres sans signification dans aucune langue connue.

─ Allez-vous installer, Hurst. Mon adjudant vous a fait préparer un logement. Vous prendrez votre service demain matin.

Le général attendit que le dernier arrivé de ses subordonnés fût sorti et que la porte de son bureau eût été soigneusement refermée à clef pour se diriger vers son coffre-fort et en sortir un livre contenant le plus secret de ses codes, celui auquel même ses codeurs les plus dignes de confiance n’avaient pas accès.

Naturellement, cela signifiait aussi qu’il devait personnellement se charger du décodage, un travail minutieux qu’il haïssait sans réserve.

Avec un soupir agacé, il se mit à l’ouvrage, espérant que les informations contenues par le message justifieraient les deux heures qu’il allait passer à déchiffrer ce rébus.

Le code avait été mis au point par un officier chiffreur qui connaissait l’un des talents très exceptionnels du général. Le général Malleson, fou de culture ancienne, prenait un plaisir sensuel à lire chaque soir quelques pages des grands auteurs grecs anciens dans le texte original et tout particulièrement Homère auquel il vouait une admiration sans borne depuis Eton.

Le message qui lui venait de Londres nécessitait donc un double décryptage : il fallait d’abord transformer des séries sans queue ni tête de chiffres et de lettres en grec attique, ce qui n’était pas à la portée du premier briseur de code venu et ensuite, traduire du grec attique en anglais.

Cette double difficulté rendait bien improbable que les espions qui auraient pu s’emparer du message pussent en comprendre le sens sans faire appel à deux équipes de spécialistes à peu près impossibles à réunir dans l’extrême nord-est de la Perse, voire dans n’importe quelle zone de combats.

Le général Malleson n’avait aucun doute sur sa compétence d’helléniste, aussi ne jugea-t-il pas nécessaire d’aller plus loin dans son labeur quand il eût fini de transcrire le message codé en caractères grecs aussi soigneusement calligraphiés que s’il se fût agi de lettres d’imprimerie qu’il pouvait lire aussi facilement qu’un article du Times.

« Le lieutenant colonel FM Bailey a quitté Kashgar pour Taschkent avec trois accompagnants. Il devrait être suivi sous quinzaine par sir George Macartney qui quitte ses fonctions de consul-général de Sa Majesté à Kashgar et prévoit de regagner la Grande Bretagne en traversant la Russie jusqu’à Petrograd. Le trajet de sir George pourra être modifié en fonction de l’évolution de la situation politique dans les territoires concernés ».

« Le poste consulaire de Kashgar aura pour titulaire, dès le départ de sir George, le colonel Percy Etherton ».

« La mission de Bailey consiste à 1°/ prendre contact avec les diplomates en poste en Asie centrale russe, 2°/ étudier la situation politique consécutive à la mainmise partielle des Bolcheviques sur cette zone, 3°/ évaluer les capacités des forces contre-révolutionnaires anti-bolcheviques, notamment celles présentes dans les secteurs d’Orenbourg et d’Ashkabad, 4°/ de même, évaluer le potentiel politique et militaire des dites forces bolcheviques, 5°/ évaluer les risques et avantages d’une intervention des forces de Sa Majesté dans cette zone, 6°/ empêcher par tous moyens que les soldats des Puissances Centrales, prisonniers au Turkestan, ne puissent soit être retournés au contrôle de leurs armées d’origine, soit utilisés pour menacer les frontières de l’Inde, par enrôlement dans les armées bolcheviques».

« Un agent est en place à Taschkent au sein de l’organisation bolchevique. Il prendra contact avec Bailey ou vous-même sur sa seule initiative et se fera reconnaître par la présentation d’un statère d’or à l’effigie d’Alexandre le Macédonien ou une allusion dépourvue d’ambiguïté à celui-ci ».

« Dans la mesure du possible et en fonction de vos ordres antérieurs, vous apporterez à cet agent toute l’assistance qu’il pourrait demander, notamment en mettant à sa disposition vos moyens de communication TSF et toutes sommes d’argent dont il pourrait avoir le besoin ».

La lecture du message plongea le général dans une réflexion dont un profond agacement n’était pas exclu. Il détestait dépendre de quiconque et supportait avec peine les ordres, qu’ils vinssent de Simla et Delhi d’où le vice–roi lord Chelmsford suivait ses activités au jour le jour ou de Whitehall qui gardait un œil aigu sur sa zone de responsabilité.

Mais, qu’un agent, suffisamment important pour qu’on utilise la procédure assez exceptionnelle d’envoyer un officier-courrier pour l’informer de son existence, pût être en place à Taschkent sans qu’on lui communique quelque moyen que ce soit d’entrer en contact avec lui, ni lui donner moyen de l’identifier lui paraissait presque insultant.

D’un autre côté, le départ de Macartney de Kashgar où il était en place depuis que Jésus Christ était caporal constituait une nouvelle de toute première importance. En près de trente ans de présence particulièrement active aux confins de la Chine et de la Russie, ce diplomate avait développé un immense réseau d’agents qui lui avait permis malgré des moyens très modestes et un isolement au-delà de déserts et des plus hauts sommets du monde de contrer très efficacement les menées de l’expansionnisme russe pendant plus d’un quart de siècle.

Heureusement, son successeur le colonel Etherton, avait la réputation d’être malin comme un singe, peu étouffé par les scrupules et entièrement dévoué à la défense du Raj, qualités absolument nécessaires pour être le représentant de Sa Majesté à la jonction de deux empires en déliquescence.

Quant à Bailey, sans le connaître personnellement, le général savait qu’après une guerre splendide en Europe, le colonel avait eu un rôle éminent en Perse du sud où il s’était employé à contrecarrer les initiatives des agents allemands qui ne ménageaient pas leurs efforts pour soulever les tribus contre les intérêts britanniques.

La meilleure preuve de son efficacité était fournie par les trois tentatives d’assassinat qui avaient été diligentées contre lui et auxquelles il avait échappé sans que cela eût paru particulièrement l’émouvoir. Il serait bon d’avoir un tel homme au sein de la pétaudière bolchevique avec la certitude que si quelque chose pouvait être fait pour leur nuire, Bailey n’hésiterait pas un instant, quels que soient les moyens à employer.

Le général rangea son livre de code dans le coffre, ferma la porte avec soin puis gratta une allumette et enflamma les courriers reçus et le texte en grec ancien. Puis, il étala une carte couvrant l’est de la Perse, l’Afghanistan et le Turkestan sur sa table de travail et la fixa pour la dix millième fois sans vraiment la voir en se livrant à son activité favorite : imaginer les machinations les plus vicieuses qu’il fût capable d’envisager pour instaurer une brouille aussi intense et pérenne que possible entre les Bolcheviques et les Afghans, sa mission essentielle étant d’éviter à tout prix une alliance qui pourrait se traduire par une menace d’invasion des Indes anglaises.

* * *

Quand le capitaine-comte Igor Solomentsev, des Cosaques d’Orenbourg et ancien commandant en second du Régiment de Cavalerie Cosaque du Caucase, passa devant l’hôtel Victoria, dans une belle et large rue de Tashkent, il aurait fallu un observateur particulièrement affûté pour remarquer que ses yeux détaillaient l’hôtel, les bâtiments voisins et les passants avec une attention soutenue, avide, presque douloureuse. Ses yeux bridés semblaient fixés sur les oreilles de son mauvais cheval, ses épaules étaient voûtées pour dissimuler autant que possible sa haute stature, mais peu de choses lui échappaient.

Des années plus tôt, et pendant presque une décennie, le gamin qu’il était alors avait exercé dans cet hôtel le métier de palefrenier, brutalisé par un patron abusif qui le payait plus de coups que de bon argent, malgré des horaires d’esclave et des tâches qui auraient rebuté la plupart des adultes.

Récurer les poubelles, vider les latrines, charrier la paille et le fumier, panser les chevaux des clients avaient été son lot quotidien jusqu’au jour béni où il avait fait la connaissance d’Alexandre Osipov, un lieutenant de Cosaques chargé d’une mission spéciale par le Tsar en personne, qui l’avait pris à son service et l’avait entraîné dans toutes sortes d’aventures dont il ne regrettait pas un seul instant.

Avec Osipov, ils avaient traversé trois guerres, tué, souffert dans leur chair, subi des soleils torrides et des vents glacés, parcouru des milliers de verstes à cheval, soit seuls, soit à la tête de leurs cavaliers. Des hommes éminents les avaient complimentés et avaient alourdi leurs uniformes de décorations prestigieuses, d’autres les avaient voués aux démons et avaient fait tout leur possible pour les tuer.

En cours de route, les deux jeunes gens de 1911 étaient devenus des hommes d’expérience un peu revenus de tout, durs et cyniques, ils avaient accumulé des fortunes enviables et progressé comme des météores dans la hiérarchie de la cavalerie russe.

Ils avaient même l’un et l’autre rencontré la femme de leur vie.

Mais, leur univers s’était brutalement écroulé quelques mois plus tôt quand leur régiment, alors isolé à l’extrême pointe sud du dispositif russe, assez loin derrière les lignes ottomanes en réalité, avait été informé de la teneur du Prikaz n°1, une directive du soviet de Petrograd, qui avait irrémédiablement désorganisé l’armée impériale. Ils avaient démissionné le lendemain plutôt que de se soumettre aux ordres d’hommes auxquels ils ne reconnaissaient aucune légitimité.

Depuis, après la brève rémission apportée par le gouvernement du prince Lvov auquel appartenait Kerenski, l’ancien empire russe avait sombré dans la guerre civile, Armée Rouge et armées blanches se combattaient avec une rare sauvagerie, le Tsar avait été assassiné, le peuple russe souffrait comme jamais cela n’avait été le cas dans son histoire et les deux amis avaient perdu leurs mentors, le général Sparkov et le comte Krilov, tous deux morts les armes à la main, le premier au combat contre les Prussiens, le second assassiné après une héroïque défense par une bande de déserteurs et d’ouvriers des chemins de fer qui avaient envahi sa maison.

Plus encore qu’Osipov, si cela était possible, Solomentsev haïssait les Bolcheviques qui avaient aboli grades et titres nobiliaires alors qu’il s’était donné tant de mal pour mériter les siens.

« Tovarich », avait-il éclaté un soir devant ses compagnons, pliés de rire. Je ne suis le tovarich de personne ! J’ai des amis, j’ai eu des subordonnés jusqu’à une date récente, mais je ne suis pas le tovarich de trous du cul qui prétendent gouverner la Russie alors qu’ils ne seraient pas capables de gérer une épicerie ».

Mais, il lui fallait désormais ravaler la haine qui lui rongeait le foie.

Osipov et lui avaient entraîné les deux douzaines de Cosaques qui avaient refusé de les quitter dans une maskirovka d’une incroyable témérité dont le but était de porter aux Bolcheviques le coup le plus rude qu’un petit groupe d’hommes décidés pût porter au régime instauré par Lénine et Trotsky.

Pour cela, en serrant les dents, deux d’entre eux avaient fait ketman et s’étaient faufilés dans les rangs de l’ennemi. Ces deux hommes étaient Osipov lui-même et un de leurs anciens sous-officiers, Brouzov, qui savait tout ce qu’il y avait à savoir du marxisme et de l’anarchisme russe.

Un sacré numéro, ce Brouzov, ne pouvait s’empêcher de penser Solomentsev en guignant à la dérobée un couple qui entrait dans l’hôtel Victoria.

C’était lui qui l’avait recruté pour le régiment presque trois ans plus tôt à Tiflis à cause de ses compétences comptables. A l’usage, Brouzov s’était révélé un cavalier increvable, fin tireur et bon organisateur. Osipov l’avait en moins d’un an promu adjudant sur sa seule autorité, avant d’en faire l’adjudant-major du régiment.

Il avait fallu beaucoup de temps pour que Brouzov, rassuré par la confiance que lui accordait son colonel et de plus en plus gêné de lui cacher quelque chose, demande un entretien en particulier à Osipov. Là, il avait tout déballé : son vrai nom, Viktor Toupalov, sa déportation en Sibérie à la suite d’une fausse accusation, sa rencontre avec le révolutionnaire professionnel Tourkine, son évasion, le meurtre de deux gendarmes et sa vie confortable de fugitif chanceux à Odessa avant qu’il n’eût été raflé par la conscription.

Osipov qui n’était pas facile à surprendre en était resté sans voix un long moment sans cependant douter un seul instant de la véracité de ce qui venait de lui être raconté, ni que vacille son absolue confiance dans son subordonné.

Sur le moment, cette information n’avait rien changé dans leur longue errance à travers la Russie à feu et à sang, mais avait peu à peu donné des idées nouvelles à Osipov pour sa croisade personnelle contre les Rouges.

Sous son identité de Brouzov, il avait été simplement un bon sous-officier, excellent même, et un compagnon fidèle, mais sous celle de Toupalov, c’était un révolutionnaire patenté, un homme déporté pour avoir poignardé un agent de l’Okhrana et tué deux gendarmes, formé au bolchevisme et à ses arcanes par le célèbre Leonid Tourkine, un proche de Trotsky, bref la clef indispensable pour s’introduire au plus profond dans les sphères dirigeantes de l’ennemi.

Echapper aux filets de la « Osoboi Otdyel », qui allait devenir quelques semaines plus tard la « Sledsvennaya Kommissia », puis la « Chrezvoichainaya Kommissia » ou Tcheka dans un tourbillon de luttes d’influences, d’ambitions personnelles et de purges, prendre contact avec des responsables bolcheviques et Socialistes Révolutionnaires de plus en plus élevés dans la hiérarchie confuse et en permanence changeante des soviets, gagner leur confiance, se placer sans faire preuve d’impatience, ni laisser deviner une once d’opportunisme avait été usant pour les nerfs et avait pris plusieurs mois, mais désormais le résultat était là.

Osipov et Brouzov, sous son identité retrouvée de Toupalov, étaient à pied d’œuvre à Tashkent et établissaient leurs plans pour agir le moment venu.

Toupalov avait été nommé Commissaire aux Transports du Soviet de Tashkent et Osipov, dont Trotsky avait apprécié les avis sur la situation militaire et sa contribution aux négociations de Brest-Litovsk, avait désormais les titre et fonction de Commissaire à la Guerre.

Malgré l’indifférence avec laquelle les autorités de Tashkent recevaient habituellement les directives émanant de Moscou au nom des circonstances locales « spéciales », ce qui signifiait en réalité une volonté d’autonomie totale du soviet de Tashkent à l’égard de Moscou Centre, il ne leur avait pas été possible de ne pas donner suite à la chaude lettre de recommandation signée Trotsky, contresignée Lénine, que les deux anciens Cosaques avaient présentée à leur arrivée dans la capitale du Turkestan.

La lettre de Trotsky avait été lue au cours d’une séance du soviet rendue houleuse par le sujet principal qui y était abordé : à qui des Pouvoirs Centraux ou des Anglais, vendre les deux cent mille tonnes de coton sur lesquelles le soviet avait mis la main par réquisition.

Le coton, élément indispensable à la fabrication des explosifs, intéressait chacun des deux acheteurs potentiels, soit pour l’utiliser pour son compte dans ses propres usines d’armement, soit pour en denier l’usage à l’ennemi.

Certains membres du soviet en étaient venus aux mains, chacun défendant avec ardeur ses arguments. Comme souvent pour les sujets délicats, la solution était venue de Damagatsky, le Commissaire aux Affaires Etrangères qui avait mis en avant le seul argument qui pût mettre tout le monde d’accord. On vendrait à celui des deux qui paierait le plus cher et le plus vite.

Après les empoignades et les vociférations, la lecture de la lettre de recommandation de Trotsky était venue comme une récréation. Elle n’avait pas fait l’objet de discussions particulières et une motion avait été votée à main levée pour que Kolesov, le président du soviet, désignât les fonctions qu’exerceraient les « deux camarades de Moscou ». Dans ce cas, la liberté de manœuvre de Kolesov était très limitée : Lénine suggérait de nommer Osipov commissaire à la guerre et une suggestion de Lénine équivalait à un ordre.

Le laxisme des autorités de Taschkent était tel, malgré la paranoïa ambiante, exacerbée par le zèle brouillon des Tchekisti, que personne n’avait demandé aux deux hommes comment, venant de Moscou, ils avaient réussi à passer à travers le barrage ordinairement infranchissable maintenu par les armées blanches entre Orenbourg et Tashkent.

C’était d’ailleurs sans importance : comme de coutume, Osipov avait une histoire toute prête et tout ce qu’il fallait pour en démontrer la véracité.

En outre, Kolesov, le président du soviet n’avait pas été fâché de voir arriver ces deux spécialistes bardés de références et si bien patronnés. En moins d’un an, douze Commissaires à la Guerre s’étaient succédés à Tashkent, incapables de mettre un début d’ordre dans ce qui aurait dû être une armée et n’était rien d’autre qu’un ramassis de traîne-savates veules à souhait et de grandes gueules avinées.

Avec Osipov, Kolesov était persuadé d’avoir mis la main sur l’homme qui allait lui créer une véritable armée du peuple, une armée qui lui permettrait d’affermir sa mainmise sur le Turkestan, d’en chasser les Gardes Blancs, d’humilier les Anglais qui coupaient le Transcaspien ce qui rendait impossible la liaison avec Krasnovodsk et la Caspienne et de mettre au pas l’émir de Boukhara qui le narguait de derrière les murs en terre de sa ville.

Kolesov n’oubliait pas, parmi les menaces qui nécessitaient que le soviet disposât d’une armée solide, les populations musulmanes qui avaient l’impudence de penser que le principe d’autodétermination clamé par Lénine et prôné par Moscou pouvait s’appliquer à leur profit.

Les autorités musulmanes de Kokand avaient émis cette prétention à l’autonomie quelques mois plus tôt, ce qui avait amené les forces rouges à s’emparer de la ville et en massacrer l’essentiel de la population au cours d’un assaut qui avait dépassé en horreur et en sauvagerie les actions les plus brutales de Tamerlan.

Mais le soviet avait bien dû finir par admettre que le succès n’avait été obtenu que de justesse et que si les habitants de Kokand avaient eu comme armement autre chose que des coutelas et de vieilles pétoires, les forces rouges auraient sans doute subi une humiliante défaite.

Kolesov n’était donc pas fâché que Moscou lui eût dépêché un vrai soldat professionnel qui était aussi un bolchevique éprouvé pour remettre ses troupes en état et leur inculquer qu’elles n’étaient rien d’autre que le bras armé et discipliné du soviet.

Si Osipov et Brouzov/Toupalov étaient maintenant en place, presque au sommet de la hiérarchie ennemie, le reste de leur équipe n’était pas loin. Menés par Solomentsev, travestis en éleveurs nomades, ils avaient établi leur campement à trente verstes de la ville, impossibles à distinguer des autres nomades, Kirghizes ou Turkomans, qui parcouraient la steppe depuis aussi loin que pût remonter la mémoire des hommes.

Ce matin, pour la première fois depuis qu’il avait installé ses tentes misérables dans la région, Solomentsev devait se rendre en ville à un rendez-vous convenu d’avance pour faire le point avec Osipov.

Il n’était pas revenu à Taschkent depuis les premiers jours de 1912. Il avait quitté la ville adolescent, long et maigre, s’exprimant dans un russe sommaire et riche de trois roubles laborieusement épargnés.

Il y revenait après avoir parcouru l’Asie et l’Europe, dîné en smoking à Paris, Londres et Berlin, reçu des mains du grand-duc Nicolas Nicolaïevitch l’ordre de St Georges et fréquenté princes, banquiers, ambassadeurs et truands internationaux. Il mesurait désormais six pieds quatre pouces, s’exprimait en anglais avec l’accent caractéristique de l’aristocratie britannique et dans un russe aussi raffiné que celui Lermontov.

Hélas, au lieu d’y revenir dans toute sa splendeur, sa tcherkessa verte des Cosaques d’Orenbourg ruisselant d’ordres et de médailles, sa merveilleuse Ludmilla amoureusement accrochée à son bras, il était entré en ville sous la défroque puante d’un pasteur kirghize, monté sur un cheval minable dont en temps ordinaire il n’aurait même pas voulu pour porter ses bagages.

Mais en dehors du plaisir de revoir Sacha, devenu le tovarich Commissaire du Peuple à la Guerre, ce qui le faisait rire chaque fois qu’il pensait à cette infernale duperie, il avait aussi la petite satisfaction de tirer derrière lui à la longe trois chevaux aussi médiocres que le sien qu’il avait la ferme intention de vendre au premier acheteur qui lui en offrirait un prix acceptable.

Puis, il eut une autre idée sur ce qu’il convenait de faire des chevaux et abandonna l’idée de les vendre à la première occasion.

La veille, alors qu’il se trouvait encore à vingt verstes de la ville, il avait été intercepté par une patrouille de trois hommes de la Milice Rouge qui lui avaient fait comprendre que son cheval les intéressait et qu’en conséquence, ils le réquisitionnaient « au nom du Soviet ». Malgré sa grande taille, le Kirghize ne leur était pas apparu comme bien malin, ni dangereux et ils n’avaient pris aucune précaution particulière, pas même celle d’avoir leurs armes prêtes.

Les deux premiers étaient morts sans comprendre comment, seul le troisième avait entrevu que du chapan du kirghize avait jailli un pistolet, que ses deux compagnons avaient vidé leurs étriers, la moitié de la tête arrachée et que l’arme était maintenant pointée sur lui. Le kirghize avait eu un petit sourire où le mépris l’emportait sur la cruauté avant d’appuyer une troisième fois sur la queue de détente. Trois balles pour tuer trois imbéciles.

Sans effort apparent, Solomentsev avait jeté les cadavres en travers de leurs selles et les avait emmenés vers une ravine où il les avait balancés comme on se débarrasse de sacs d’épluchures. Bien qu’il y eût peu de chance qu’on les retrouvât de sitôt, il avait emporté leurs armes, de médiocre qualité, vidé leurs poches des quelques misères qu’elles contenaient et emmené les chevaux.

Une heure plus tard, il avait enterré fusils et munitions au pied d’un muret où il n’aurait aucun mal à les retrouver si la nécessité s’en présentait. Il ne voulait pas entrer en ville avec une arme apparente en dehors du khindjal glissé dans sa ceinture, ce qui n’avait rien de surprenant chez un nomade et d’un vieux fusil de médiocre qualité. Quant à son Colt Government, modèle 1911, calibre 45, récupéré sur le cadavre d’un officier bulgare pendant la seconde guerre balkanique, il était soigneusement dissimulé dans un étui d’épaule sous son chapan.

Si jamais quelqu’un retrouvait les trois cadavres et se demandait ce qu’ils faisaient là, on conclurait très vite que trois imbéciles avaient été tués par un ou des meurtriers inconnus et les recherches s’arrêteraient là.

Depuis les massacres de Kokand, la steppe était peu sûre et les cadavres y fleurissaient comme la marjolaine et l’armoise au printemps. En revanche, si on avait retrouvé fusils ou chevaux près des cadavres, de réels soupçons auraient pu naître, armes et montures étant plus précieux que l’or en cette période troublée.

Solomentsev parcourut lentement les rues de la nouvelle ville, la ville russe construite par les colons et l’administration impériale depuis la conquête de la ville en 1865 par les troupes de Mikhail Tcherniaïev, repérant avec soin les nouveautés survenues depuis son départ, passa le canal d’Ankhor séparant ville russe et ville musulmane et se perdit dans le dédale des ruelles et des marchés qu’il connaissait comme sa poche et dont il retrouvait les odeurs avec un plaisir proche de la jubilation.

* * *

Le Commissaire du Peuple à la Guerre du soviet de Tashkent observait avec attention le chantier dont il avait vendu l’idée à ses collègues du soviet dans les jours qui avaient suivi sa prise de fonction. Pour cela, il avait escaladé une énorme pile de traverses de chemin de fer qui auraient dû être envoyées au Ferghana pour prolonger une voie, si le début de la guerre en 1914 n’avait pas interrompu les travaux

Voir les choses d’abord avec certain recul, puis se plonger dans l’examen approfondi des détails.

C’était une méthode qui lui avait toujours réussi jusqu’alors et il n’y avait pas de raison que cela changeât sous prétexte qu’il était à Tashkent, porteur d’un titre qui lui donnait envie de vomir et entouré de gens dont il n’aurait rien vu à redire à ce qu’ils fussent massacrés à la mitrailleuse devant ses yeux, ici et maintenant.

Le chantier était installé sur une voie de service un peu à l’écart de la gare de Tashkent, mais toute proche d’un hangar de bois où étaient regroupés les ateliers de mécanique. Une locomotive, un tender, deux wagons de passagers, deux fourgons et deux plateaux concentraient l’activité d’une soixantaine de mécaniciens de diverses spécialités. Un peu à l’écart, trois hommes étaient plongés dans l’étude d’une liasse de plans étalés sur une table sommaire.

Plus loin, deux équipes déchargeaient à l’aide d’une grue d’épaisses plaques d’acier d’un camion allemand qui n’avait pas vu une pièce détachée d’origine depuis sa sortie de l’usine de Duisbourg où il avait été produit, mais continuait de rouler avec vaillance grâce à l’astuce des mécanos russes.

Le chantier était protégé par un petit poste de garde dont les hommes, quand la fantaisie leur en prenait, effectuaient une patrouille autour du secteur qu’ils étaient chargés de protéger des curieux et des voleurs. Le laxisme de cette poignée de soldats, leur constante remise en cause des ordres, leur saleté et leur ivrognerie auraient donné lieu à des sanctions impitoyables s’ils avaient fait partie des Cosaques qu’Osipov commandait deux ans plus tôt.

Mais, il se fichait comme d’une guigne de ces loqueteux-là. A la limite, il se félicitait plutôt qu’ils ne prissent aucun soin de leurs armes, négligeassent leur apparence ou considérassent la discipline militaire comme une intolérable atteinte à leur dignité de soldats de l’Armée rouge.

Sur ce plan, son seul véritable souci était de donner le change à ses collègues du soviet pour que nul ne pût l’accuser de ne pas faire tout le nécessaire pour transformer les troupes minables dont il avait la responsabilité en une redoutable machine de guerre entièrement dévouée à la protection des acquits révolutionnaires.

« Construire un train blindé », se rappelait-il, perché sur sa pile de traverses. L’idée ne lui était pas venue spontanément, son expérience en matière ferroviaire étant limitée à quelques voyages personnels avant et pendant la guerre.

Mais quelques mois plus tôt, quand il s’efforçait de convaincre Trotsky, avec toute la diplomatie nécessaire, de sa dévotion à la Cause et de l’utilité de l’employer, le fondateur de l’Armée rouge l’avait emmené visiter le train blindé qu’il venait de faire préparer par d’anciens mécaniciens de l’arsenal de Kronstadt.

C’était un bricolage, mais bien pensé et réalisé avec talent. Des modèles plus élaborés étaient en chantier. L’œil exercé de tacticien d’Osipov lui avait permis d’apercevoir immédiatement l’énorme potentiel d’une telle machine de guerre dans la Russie des grandes plaines où il n’existait pratiquement aucune route entretenue et dont les pistes étaient impraticables six mois par an.

Le train permettait de projeter des troupes sur de longues distances, sans fatigue pour les hommes et sa puissance de feu assurée par des canons et des mitrailleuses bien protégés derrière des blindages en faisait un adversaire redoutable pour quiconque voudrait l’attaquer. Les faiblesses, notamment la dépendance à des itinéraires précis et le risque de sabotage des voies, étaient également évidentes, mais Trotsky y avait bien réfléchi et trouvé d’habiles parades.

Trotsky avait impitoyablement questionné Osipov sur ses impressions de technicien de la guerre et celui-ci avait répondu avec une parfaite sincérité, faisant montre d’un enthousiasme qui avait flatté Trotsky, quoiqu’il n’en laissât rien voir.

Osipov avait même fait quelques suggestions fondées sur son expérience d’officier de cavalerie et après y avoir réfléchi, ses lunettes rondes remontées sur son front plissé et en se grattant le nez, comme il le faisait fréquemment, Trotsky en avait adopté deux. Il avait congédié l’ancien colonel cosaque sur un « Bien vu, Osipov » que ce dernier avait apprécié à sa juste valeur, Trotsky n’étant pas réputé pour reconnaître le mérite ou la justesse de vue des autres.

Quand il avait présenté son projet de train blindé à ses collègues commissaires de Tashkent, Osipov, à son habitude, savait tout ce qu’il y avait à savoir sur le sujet, avait réfléchi à tous les contre-arguments, trouvé des solutions simples à tous les problèmes.

Il savait où se procurer l’acier des blindages, les pièces d’artillerie et les mitrailleuses, les ingénieurs et les techniciens nécessaires. Il savait quelle locomotive choisir, une Ericsson qui pourrissait sur une voie de garage, le nombre d’hommes qui serviraient sur le train et il avait préparé un plan d’entraînement pour en faire une troupe efficace.

Les autres commissaires, pour la plupart des hommes simples et peu éduqués, habitués à travailler dans l’enthousiasme brouillon, en avaient été impressionnés favorablement. Pour le principe, il y avait eu cependant une longue discussion, par moments enflammée, mais un consensus sur son projet avait finalement été obtenu beaucoup plus rapidement qu’il ne l’avait craint.

Le seul détail qu’il n’avait pas envisagé dans son projet et qui avait fait l’objet d’un échange particulièrement vif auquel il n’avait pas participé avait été résolu quand le commissaire à l’éducation, Roubinsky, avait suggéré que deux drapeaux rouges croisés soient fixés sur le devant de la locomotive « pour montrer aux masses que ce train, était un vrai train bolchevique et affirmer partout la puissance du soviet de Tashkent ». Osipov avait eu énormément de mal à ne pas éclater de rire devant tant de sottise.

Après avoir obtenu l’accord du soviet, en rentrant à pied à son domicile, une pièce modeste louée à une veuve alors que ses collègues commissaires s’étaient attribués palais et demeures des anciennes notabilités de la ville, Osipov qui s’était lancé dans le projet du train blindé pour des motifs qui n’avaient rien à voir avec un désir quelconque d’accroître le potentiel des troupes du soviet, se lança dans une sérieuse analyse de la réunion à laquelle il venait de participer.

Il s’était attendu à d’énormes réticences de la part de ces hommes pour lesquels l’univers militaire, la stratégie, la tactique, l’entraînement, la discipline ou tout simplement la prévision étaient des notions inconnues.

Certains des commissaires étaient des ouvriers, des mineurs ou des employés du commerce, d’autres avaient exercés des tâches subalternes aux chemins de fer, comme Kolesov, le président du soviet, qui avait été graisseur ou Popov, ancien aide cuisinier à la « Maison Blanche », la résidence de l’ancien Gouverneur-Général du Turkestan.

Rien ne les avait préparés aux tâches complexes de la gestion d’un immense territoire comme le Turkestan, fait de peu de terres cultivables et de beaucoup de déserts, peuplé de populations hétérogènes réclamant des autonomies inconciliables. Leur tâche était encore compliquée du fait de l’enclavement du Turkestan, sans aucun débouché maritime, de la présence d’une armée blanche au nord qui ne cachait pas son ambition de les écraser, d’une armée anglaise qui coupait leur seule voie de communication vers l’ouest et de populations musulmanes qui n’aspiraient qu’au départ des Russes, qu’ils fussent Blancs ou Rouges.

Or, ils avaient écouté son exposé d’une oreille plutôt plus attentive que d’habitude, posé des questions dont certaines étaient pertinentes et n’avaient pas braillé des slogans vides de sens, comme il les avait vus faire le plus souvent, simplement pour ne pas avoir à prendre de décision sur un sujet dépassant par trop leurs compétences.

Cela avait été le cas une dizaine de jours plus tôt quand le commissaire à la santé publique, un ancien infirmier de l’armée impériale sincèrement dévoué à sa tâche, avait vainement plaidé en faveur de la remise en état des salles des dispensaires de la ville et où sa demande avait été rejetée au prétexte que le meilleur moyen pour lutter contre les infections était « une bonne rasade de vodka et un vrai enthousiasme bolchevique ».

Osipov qui, en son temps, s’était donné énormément de mal pour créer un service de santé décent pour son régiment avait dû faire un gigantesque effort pour ne pas intervenir et hurler son mépris devant des imbécillités d’un tel acabit.

Il était presque arrivé chez lui quand il fut frappé par une idée. Si son projet de train blindé avait reçu un aussi bon accueil, ce n’était peut-être pas seulement parce qu’il les avait persuadés qu’un tel équipement renforcerait puissamment le potentiel offensif de l’Armée Rouge, mais parce que certains des membres du soviet, à force de recevoir de mauvaises nouvelles sur l’évolution de la situation politique et militaire, voyaient là un moyen de prendre la fuite si leur situation devenait intenable à Tashkent.

« Que se passerait-il si les armées blanches parvenaient à écraser les camarades de Moscou, malgré les efforts de Trotsky ? » avaient dû plus d’une fois se demander les commissaires de Tashkent.

La révolution une fois éliminée dans le nord, les Blancs n’auraient de cesse de reconquérir le Turkestan et ce n’était pas la minable armée du soviet qui serait capable de résister bien longtemps à des troupes aguerries par quatre ans de guerre contre les armées des Pouvoirs Centraux, menées par des officiers dont la guerre était le métier.

Le train blindé proposé par Osipov leur permettrait de fuir soit vers l’ouest et la Caspienne ou la Perse, soit vers l’est et la Chine en bousculant au passage les troupes qui tenteraient de les intercepter.

Son idée le fit rire. Si son intuition était exacte, et il était quasiment certain qu’elle l’était, le raisonnement des commissaires était en tous points le même que le sien : disposer d’un moyen de fuite si les choses tournaient mal.

Planté au milieu de la rue, il avait alors furieusement réfléchi aux mesures qu’il serait nécessaire de prendre pour que nul autre que lui ne puisse mettre la main sur le train une fois que celui serait devenu opérationnel.

En tous cas, se réjouissait-il quelques jours plus tard, en regardant le chantier du haut de son tas de traverses, maintenant que le projet était lancé, il était seul maître d’œuvre de sa réalisation et chaque jour il passait au moins deux heures à suivre la progression des travaux. Pour la partie technique, il avait mis la main sur un véritable ingénieur, chargé avant la guerre de l’entretien des machines-outils à l’arsenal de Kazan et l’avait fait extraire de la prison centrale où il croupissait pour une obscure histoire de papiers d’identité d’origine douteuse.

En le faisant sortir de prison, malgré les réticences véhémentes de Pashko, une brute vicieuse qui avait en charge les basses œuvres du soviet et s’en acquittait avec un zèle sadique, Osipov lui avait probablement sauvé la vie.

Pashko, ayant constaté quelques jours plus tôt que les prisons étaient saturées et ne pouvaient pas accueillir les nouveaux suspects qui y arrivaient chaque jour en flot régulier à l’initiative des milices, des divers services de police et de la Tchéka, avait tranquillement résolu le problème en faisant systématiquement fusiller les précédents occupants des cellules. Il s’était même vanté d’en avoir abattu personnellement cent-vingt et un au cours de ce qu’il avait baptisé avec un gros rire « des tirs d’entraînement ». Le bruit courait que le « nettoyage » de la seule prison principale avait fait plus de quatre cents victimes et Osipov savait que ce n’était pas la première fois que ce genre d’opération avait eu lieu.

Osipov cessa de penser à ce qui n’était pas le présent, sauta du perchoir d’où il avait observé « son » chantier et rejoignit l’ingénieur Morozov qu’il trouva en train de crayonner sur un plan une amélioration de l’arrimage d’un canon de 90 sur un wagon-plateau.

Osipov écouta patiemment ses explications, heureux d’avoir quelque chose de positif à faire : il avait prévu de consacrer son après-midi à la tâche délicate de faire semblant d’améliorer les performances tactiques d’un bataillon d’infanterie, tout en veillant à ce qu’après les exercices, les résultats ne fussent pas meilleurs qu’auparavant.

Heureusement, avant cela il avait une tâche agréable à accomplir : retrouver Ukam à l’heure et l’endroit convenus plusieurs semaines plus tôt. Mais, cela supposait qu’Ukam fût encore en vie ou qu’il ne soit pas en train de croupir en prison et que lui-même pût s’assurer qu’il n’y eût pas, accrochés à ses talons, quelques-uns des espions que cette sale petite vipère de Dunkov, le responsable du contre-espionnage du soviet, chargeait vicieusement de surveiller ses collègues.

* * *

Solomentsev connaissait parfaitement la façon de penser et d’agir d’Osipov. Il se garda donc bien d’être à l’endroit précis où ils étaient supposés se rencontrer. Il se laissa choir sur les coussins graisseux garnissant la terrasse étroite d’un tchaï khana et commanda un thé en kirghize, avec l’accent rugueux de la steppe. L’endroit convenu, une fontaine où passants et chevaux venaient se désaltérer, était en vue directe à moins de quarante pas.

Au bout d’un moment, après avoir bu deux gorgées d’un breuvage qui lui parut avoir été préparé avec de la pisse de brebis, il fit semblant de s’assoupir, mais une mouche n’aurait pas pu voleter au dessus du tas de merde de chameau qui se trouvait à trente pas de lui sans qu’il ne fût capable de dire la couleur de ses yeux.

Osipov apparut un long moment plus tard, exactement à l’heure convenue. Solomentsev ne put s’empêcher d’éprouver une bouffée d’envie. Sacha était monté sur un splendide cheval gris qu’il ne lui connaissait pas, suivi comme toujours par Tschon, son loup, qui ne l’avait pas quitté depuis 1912. Comparé au cheval de Sacha, le sien avait tout d’une chèvre montée en taille.

En outre, son ami était vêtu de superbes culottes d’équitation qu’il s’était fait couper des années plus tôt à Bakou par le meilleur tailleur anglais de Russie, d’une tunique d’inspiration militaire en beau tissu beige. Quant à ses bottes, c’étaient de hautes Apanaviev au cuir admirablement souple qui ne pesaient pas plus lourd que des pantoufles. Lui était condamné à porter les hardes puantes d’un berger de la steppe.

Osipov descendit de cheval et sa monture se dirigea toute seule vers la fontaine située au centre de la place où elle se mit à boire à grand bruit, tandis que Tschon jetait un long regard circulaire de ses yeux gris striés de jaune qui en avaient terrorisé plus d’un.

Osipov s’assit sur la margelle de la fontaine et alluma un cigare, comme s’il n’avait aucun souci au monde. Le loup se coucha paisiblement à ses pieds. Il y avait peu d’animation sur la place à cette heure du début de l’après-midi, chacun préférant rester à l’abri de la chaleur jusqu’à ce que l’approche de la nuit apporte un semblant de fraîcheur.

Au bout d’un assez long moment deux cavaliers arrivèrent sur la place. Osipov qui semblait plongé dans ses pensées, leva les yeux et parut découvrir leur présence. Il les héla d’un geste parfaitement naturel, un sourire marquant le plaisir qu’il était supposé éprouver à les voir.

« Quel acteur », s’amusa Solomentsev qui n’avait pas bougé de son tas de coussins graisseux et donnait toujours l’impression d’être endormi. « Si je ne le connaissais pas comme je le connais, je serais prêt à jurer devant un tribunal que tout ceci est fortuit. Il a dû se rendre compte qu’il était suivi par des Tchekisti et il fait tout ce qu’il peut pour les embrouiller. Qui sont ces deux gars ? Et moi, qu’est-ce que je fais ? ».

Les deux nouveaux venus mirent pied à terre et rejoignirent Osipov qu’ils saluèrent aimablement sans cependant lui serrer la main.

─ Comment vas-tu, camarade Osipov ?

─ Fatigué, camarade Damagatsky. Les recrues du 2ème bataillon sont plus enthousiastes qu’entraînées. Nous avons dû refaire le même exercice quatre fois et je m’y remets cet après-midi.

─ Combien de temps te faudra-t-il pour terminer leur formation ?

─ Un mois, si ce sont les bandes du despote de Boukhara qu’il faut combattre. Trois au minimum pour les Anglais de Meshed. Mais tu sais comme moi que ce n’est pas le problème principal.

Osipov eut un rapide coup d’œil en direction de l’homme qu’il ne connaissait pas qui accompagnait Damagatsky, façon de demander à celui-ci si ce qu’il estimait être un sujet confidentiel pouvait être évoqué sans risque devant un tiers.

─ Le camarade Boukharine nous arrive du soviet de Bakou. Il a réussi à passer à travers les lignes de ces salauds d’Anglais. Tu peux parler devant lui en confiance.

─ Content de te connaître, camarade Osipov. J’ai beaucoup entendu parler de toi. On dit que tu es un ami de Lev Davidovitch.

─ Lev Davidovitch n’a pas d’amis, Camarade. Il ne connaît que la révolution et il m’a appris qu’un vrai révolutionnaire n’a pas d’amis. Rien que des camarades de combat. L’amitié, c’est bon pour les bourjoui.

─ Bien dit. Alors quel est le problème principal des hommes de ce bataillon, si tu penses pouvoir en parler devant moi ?

─ Si le camarade Damagatsky se porte garant pour toi, pourquoi pas ? Comme tu le sais, Camarade Commissaire, plus de la moitié de ces recrues sont d’anciens prisonniers autrichiens qui se sont engagés parce que la gamelle que nous leur servons est meilleure que celle qu’ils ont dans leur camp. Je doute sérieusement de la sincérité du zèle révolutionnaire de la plupart d’entre eux. Par contre, ils ont souvent une meilleure expérience de soldat que les autres.

─ Qu’est-ce que tu comptes en faire ?

─ On appellera ça des unités de choc. Ils nous serviront de chair à canon contre les mitrailleuses anglaises, si le besoin s’en fait sentir. C'est-à-dire quand Malleson aura reçu l’ordre d’avancer sur Tashkent.

─ Ils risquent de refuser de se battre, tu ne crois pas ?

─ Aucun doute là-dessus. C’est pour ça que je demanderai à la Tcheka de placer ses hommes derrière eux et de mitrailler ceux qui reculeraient ou qui n’avanceraient pas avec assez de conviction.

─ Qu’est-ce que tu feras des troupes de l’Armée rouge ?

─ En deuxième échelon. Pourquoi sacrifier des hommes fidèles au soviet et à la Révolution ? J’en ai parlé avec les commissaires politiques des bataillons. Ils sont d’accord.

─ Pas surprenant. Ils doivent préférer que les Anglais mitraillent des Autrichiens ou des Hongrois qui ne nous sont d’aucune utilité que de bons Bolcheviques russes.

─ Osipov a raison, commenta Boukharine, manifestement impressionné par la brutalité du propos d’Osipov et son cynisme tranquille. Nous ne sommes pas si nombreux. Même si nous devons être prêts à nous sacrifier pour le Parti, autant commencer par utiliser toutes ces bouches inutiles.

─ Je te soutiendrai. L’idée me parait bonne. Et ton train ?

─ Il sera prêt dans six semaines, s’il n’y a pas de retards et crois moi, je veillerai à ce qu’il n’y en ait pas.

─ C’est quoi, ce train, Damagatsky ?

─ Une idée du camarade Osipov. Un projet secret, camarade Boukharine. Mais peut-être qu’à toi, Osipov acceptera d’en parler.

─ Je te rappelle, Damagatsky, que le camarade-président Kolesov a ordonné le secret le plus absolu là-dessus. Il faudra son accord. Ne m’en veuille pas, Boukharine, mais les ordres sont les ordres.

─ Cela ne me vexe pas. Et je dois dire que j’apprécie foutrement ta rigueur. Trop de gens parlent à tort et à travers. Cela dit ma curiosité est titillée. J’espère que le camarade Kolesov t’autorisera à m’en parler. Après tout, une bonne idée de Tashkent devrait pouvoir devenir une bonne idée de Bakou. Je…

Boukharine s’interrompit en sentant la main de Damagatsky se poser sur son bras. Il suivit son regard et aperçut deux hommes qui arrivaient à pied et se dirigeaient vers eux.

─ Merde ! Encore ces deux espions !… lâcha Damagatsky, clairement mécontent de la rencontre.

─ Espions ?

─ Ouais. L’un s’appelle Bailey, c’est un Anglais qui est arrivé en ville depuis peu et l’autre, c’est Tredwell, le consul-général américain, si tu vois ce que je veux dire. Tu les connais, Osipov ?

─ Seulement celui de gauche, Tredwell. Mais je ne lui ai jamais parlé. Les officiels étrangers, c’est ton affaire, Camarade, pas la mienne.

Damagatsky prit une pose martiale, jambes écartées et poings sur les hanches et toisa les deux étrangers qui approchaient. Il les apostropha sans les saluer.

─ Alors, Camarade Bailey, vous avez eu le temps de réfléchir aux mensonges que vous allez me donner pour répondre aux questions que je vous posais sur la scandaleuse présence de troupes anglaises de ce côté-ci de la frontière ou vous venez m’apporter les excuses de votre gouvernement pour cette invasion contre-révolutionnaire et m’annoncer leur retrait.

─ Bonsoir, monsieur le Commissaire aux Affaires étrangères. Bonsoir, Messieurs. Nous ignorions que nous aurions le plaisir de vous rencontrer sur cette place au cours de notre promenade. Mais pour répondre à votre question, je ne peux que vous redire ce que je vous ai déjà dit avant-hier : il n’y a pas, à ma connaissance, de troupes anglaises de votre côté de la frontière avec la Perse. Tout au plus, y-a-t-il peut-être, et j’insiste sur le « peut-être », quelques déserteurs de nos troupes indiennes qui, à titre personnel, auraient rejoint les rangs de vos adversaires.

─ J’ai sur mon bureau des morceaux de munitions et des douilles qui ont des marquages anglais ! Qu’est-ce que vous avez à répondre à ça ?

─ Que cela n’a rien d’étonnant et que ça ne prouve rien, monsieur le Commissaire. Le gouvernement de Sa Majesté a livré depuis 1915 des milliers de tonnes de munitions, des dizaines de milliers de fusils et d’innombrables pièces d’équipement au gouvernement russe. Je suis bien certain que vous en trouverez sans mal dans votre propre arsenal.

─ C’est vrai, ça, Osipov ?

─ Oui, Camarade Commissaire. L’armée russe a reçu des armes de toutes provenances depuis le début de la guerre, surtout d’Angleterre, de France et des Etats-Unis. Et avant la guerre, il y avait aussi eu des achats importants en Allemagne. Sans compter ce que nous avons récupéré dans les arsenaux turcs.

─ Ah ! Vous voyez, monsieur le Commissaire, votre ami confirme ce que je vous disais.

─ Vous êtes Bailey, c’est ça ? Moi, je suis le commissaire Osipov et je ne confirme rien du tout, lança-t-il sur un ton chargé d’agressivité. Je dis ce qui est. Les bolcheviques n’ont pas à se cacher derrière des mensonges. Nous laissons cela aux autres. Mais je ne doute pas que tôt ou tard, nous ferons prisonniers des Anglais et vous ne pourrez plus nier ce que nous savons tous être la vérité. Et je suis prêt à vous parier un statère d’or d’Alexandre contre un bout de chandelle, comme on dit chez nous, que ça ne saurait tarder, même si je dois m’en occuper personnellement.

La dernière phrase avait été prononcée sur un ton si chargé d’agressivité, un index menaçant pointé sur la poitrine de l’Anglais, que celui-ci esquissa un demi pas de recul. Son visage s’empourpra d’un coup et il faillit répliquer avec emportement avant de réaliser en un éclair ce qui venait de se passer : ouvertement, devant deux commissaires politiques et un diplomate américain, son interlocuteur, lui-même un commissaire politique comme il venait de l’apprendre, avait eu le toupet infernal de prononcer une phrase de reconnaissance l’identifiant comme un agent anglais.

Ce devait être ce même homme qui par une voie détournée lui avait fait savoir qu’il devait se trouver près de cette fontaine à une certaine heure afin de pouvoir le rencontrer en toute innocence, devant des témoins qui pourraient jurer que cela s’était vraiment fait d’une façon parfaitement fortuite.

Damagatsky et Boukharine se firent chacun de son côté la réflexion que le camarade Osipov avait méchamment mouché l’Anglais, plus peut-être qu’eux-mêmes n’auraient osé le faire. Ils constatèrent avec satisfaction que le rouge lui était brutalement monté aux joues avant que son visage ne devînt pâle comme une nappe, tout aussi soudainement.

─ Messieurs, messieurs, je vous en prie…intervint faiblement Tredwell.

─ Cette conversation ne mène à rien, trancha Damagatsky. Ne nous faites pas perdre notre temps. Nous savons ce que nous savons. Nous nous reverrons quand vous aurez autre chose que de pâles bobards à nous fournir, Bailey.

L’Anglais et l’Américain soulevèrent leur chapeau, l’un aussi perplexe que l’autre, mais pour des raisons totalement différentes. Ils tournèrent les talons et repartirent par où ils étaient venus sans qu’aucun des trois Russes n’esquissât le moindre salut.

─ Bravo, Osipov ! Tu l’as bien mouché, l’Angliche.

─ Je déteste cette engeance d’Anglais. Ils mentent comme ils respirent et, en plus, nous prennent pour des imbéciles. J’ai vu nos blessés revenus du front d’Ashkabad. Il y en avait un, un ancien marin du commerce, qui parle un peu anglais qui m’a confirmé que les ordres qui étaient donnés aux soldats indiens étaient criés en anglais. Ce Bailey est un foutu menteur et pas très malin.

─ Cela fait un moment que je le soupçonne de ne pas être franc du collier.

─ Bof ! Ce n’est rien qu’un de ces aristocrates arrogants qu’ils envoient à gauche et à droite et qui prétendent ensuite tout régenter. Il faudra qu’ils se fassent une raison et qu’ils comprennent qu’ici, la loi, c’est le soviet et pas eux.

─ Tu as sacrément raison. On te voit ce soir au soviet ? J’aimerais que tu parles de tes troupes de choc.

─ Je viendrai, mais je n’en parlerai que si j’ai quelque chose de sérieux à proposer. Profites-en pour demander à Kolesov s’il est d’accord pour que je parle du train à Boukharine. Il faudra aussi qu’on reparle de la garnison de Kagan…

─ Qu’est-ce qu’il nous veut celui-là ? l’interrompit Damagatsky.

Un grand diable de kirghize dépenaillé s’était approché des trois hommes sans oser franchement se joindre à eux et il les regardait d’un air que Damagatsky jugea particulièrement stupide.

─ Qu’est-ce que tu veux, toi ?

─ Votre Excellence ! J’ai trois chevaux à vendre. Des bêtes magnifiques et …

─ Il y a un marché pour ça !

─ Mais, votre Excellence …

─ Et ne m’appelle pas comme ça, hurla Damagatsky. Les « excellences », c’est fini ! Fous-moi le camp ! Et vite !

─ Attends, Camarade. S’il a des chevaux à vendre, ça peut m’intéresser, intervint Osipov. Ces brigands de la steppe ont quelque fois des bêtes qu’ils ne mettent pas en vente sur les marchés et nous avons besoin de remonte pour la cavalerie.

─ Alors, vois ça avec lui, Osipov. Ce type est tellement sale que rien que de le regarder, ça me donne envie de me gratter. A ce soir.

─ A plus tard, Camarades. Et toi, si tu as des chevaux à vendre, montre les moi vite fait, je n’ai pas que ça à faire.

Osipov et Solomentsev suivirent des yeux le commissaire aux affaires étrangères et le commissaire venu de Bakou qui, après s’être mis en selle, s’éloignaient en bavardant. Puis, Osipov attrapa la bride de son cheval et demanda un ton plus haut et plus sec que nécessaire

─ Alors, ces chevaux, tu les fais voir ?

Solomentsev fit un grand geste de la main en direction d’une des ruelles qui débouchaient sur la place.

─ Ils sont par là, Excellence

─ Alors, allons-y.

Solomentsev avait remisé ses trois chevaux dans la cour d’un ancien caravansérail et ils mangeaient placidement un tas d’herbe sèche. Pour donner le change à un observateur éventuel, Osipov fit semblant de les examiner.

─ Combien on a de temps ?

─ Cinq minutes, pas plus. Tu vas bien ?

─ Comme quelqu’un qui vit dans la crasse et pue le suint. Et toi ?

─ Comme quelqu’un qui vit au milieu de ces salopards et qui doit faire des sourires.

─ Brouzov ?

─ Il s’en sort bien. Tu as repéré Bailey ?

─ Celui qui avait les bottes lacées ?

─ Oui. L’autre, c’est Roger Tredwell, le consul américain.

─ Et les deux autres ?

─ Celui qui t’a rabroué, c’est Damagatsky, le commissaire aux affaires étrangères. Je crois qu’il a des soupçons sérieux contre Bailey. L’autre s’appelle Boukharine et arrive de Bakou. Malleson a lancé une offensive sur Ashkabad. En tout cas, ce qui est sûr, c’est que la voie de chemin de fer avec Krasnovodsk est coupée. Les commissaires sont furieux et ils vont s’en prendre à ce qui reste d’étrangers ici. S’ils les foutaient tous en prison pour cause d’espionnage, je ne serais pas surpris.

─ Comment tu t’en sors avec ton armée révolutionnaire ?

─ Très bien. Je donne des directives censées et les commissaires politiques et les soviets des bataillons font exactement l’inverse parce qu’ils ne savent rien de ce que c’est qu’une armée et qu’ils sont totalement incompétents. Résultat, le potentiel ne s’est pas amélioré.

─ Tant mieux.

─ Je me suis arrangé pour faire dénoncer les deux commissaires militaires les moins incompétents à la Tcheka pour menées contre-révolutionnaires, juste histoire de voir ce qui allait se passer. Les Tchekisti les ont cueillis à la sortie de la cantine et leur ont collé un pruneau dans la tête. Comme ça. Sans même les interroger. Depuis, plus personne n’a confiance en qui que ce soit. Tout le monde soupçonne tout le monde.

─ Les braves gens. C’est utile à savoir. En créant un vaste mouvement de suspicion, on devrait pouvoir les faire s’entre-égorger.

─ J’y travaille. Préviens Ilouguine que je lui ai récupéré six cents livres de dynamite et une verste de cordeau. Et je construis un train blindé avec la bénédiction du soviet.

─ Un train blindé ? Vaste ambition.

─ Deux 90 et douze mitrailleuses derrière des plaques d’acier de huit millimètres me paraissent un moyen astucieux de faciliter les voyages. Tâche d’aller faire paître tes chèvres le long de la voie et repère un pont ou un surplomb.

─ Ouest ou est ?

─ Ouest. Si on doit filer en catastrophe, je préfère que ce soit vers la Perse plutôt que vers la Chine. Si on devait foutre le camp en plein hiver, je n’aimerais pas avoir à passer les cols avec vingt pieds de neige et par moins cinquante.

─ On l’a déjà fait, mais il y a des plaisirs dont je peux me dispenser. Tu as raison. On se revoit quand ?

─ Trente jours. Message à l’endroit habituel. Si quelque chose se passe avant, j’ai un gars sous la main pour te prévenir. Tu le reconnaîtras sans mal : il a une gueule de rat et une énorme cicatrice sur la joue gauche. Quand il t’aura donné mon message, colle-lui une balle dans la tête pour solde de tout compte.

Osipov fourra une grosse liasse de roubles émis par le soviet dans la main de Solomentsev.

Les « roubles du soviet » avaient dix fois moins de valeur que les roubles Nikolaïevsky, « les roubles de Nicolas », encore en circulation. Mais détenir des roubles émis sous l’ancien régime était désormais considéré comme une menée contre-révolutionnaire et par ce simple fait férocement sanctionné.

Osipov, malgré son envie d’étreindre Solomentsev avant de le quitter, n’eut pas le moindre geste pour lui et s’éloigna vers la place en tirant les trois chevaux derrière lui.

Après une dernière caresse sur la tête de Tschon qui n’avait pas cessé de tourner autour de lui, Solomentsev enfourcha son médiocre cheval et s’éloigna.

La même question taraudait les deux amis : seraient-t-ils encore vivants dans un mois ?

* * *

Grigori Dunkov portait le titre de Commissaire adjoint à la santé, ce qui l’amusait beaucoup, tant son incompétence en matière médicale était totale. Mais, ses collègues et subordonnés savaient que cette appellation dépourvue de prestige n’était qu’un faux nez. Il avait la charge du contre espionnage sur toute la zone de l’ancien Gouvernement-Général du Turkestan.

Ce n’était pas une position simple dans la mesure où il se trouvait fréquemment en concurrence avec les gens de la Tchéka qui ne l’aimaient guère et ne lui faisaient pas de cadeaux, ainsi qu’avec la Milice des Ouvriers et des Soldats qui faisait un peu n’importe quoi, mais avec beaucoup de conviction.

Mais, la force de Dunkov résidait dans le fait qu’il se voulait plus politique qu’idéologique et s’intéressait plus aux menées anglaises, turques ou perses qu’à la qualité de la foi révolutionnaire de ses concitoyens ou à leurs petits trafics.

De ce fait, ses intérêts étaient proches de ceux de Damagatsky, le Commissaire aux Affaires étrangères, qui était en fait, sinon en droit, le numéro 2 du soviet de Tashkent.

Dunkov était singulièrement bien armé pour sa tâche. Il était d’une patience extrême, quoique capable d’agir avec une grande célérité, fourbe à un point tel que ce mot aurait pu être inventé pour définir son caractère, astucieux en diable et, à la différence de la plupart de ses collègues du soviet, avait bénéficié d’une excellente éducation. Il parlait un russe raffiné, presque précieux et s’exprimait avec une aisance parfaite en anglais et en allemand.

En outre, sa puissance de travail était remarquable et il n’était pas rare que sa lampe à pétrole brûlât encore bien après minuit tandis qu’il parcourait les rapports de ses agents, soupirant souvent devant leur manque de style ou leur orthographe approximative.

C’était un tel rapport qu’il parcourait, celui de l’agent Poutine, un homme un peu moins médiocre que les autres qui, pour cette raison, avait été chargé de la surveillance discrète de Damagatsky, son collègue du soviet.