Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editora Esperança

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

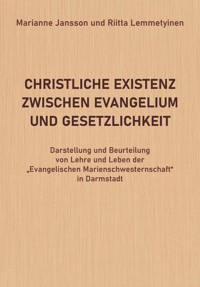

Die christliche Kirche kennt schon seit früher Zeit die Organisationsform klösterlicher Gemeinschaften. Durch die Jahrhunderte hindurch erwiesen sich solche Orte als Zentren geistlichen Lebens. Auch in der Gegenwart findet sich eine Vielfalt von christlichen Kommunitäten und Gruppen, die eine besondere Anziehungskraft ausüben. Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich ausschließlich auf Lehre und Leben der "Evangelischen Marienschwesternschaft" in Darmstadt. Über die Methodik und die Schwerpunkte der Darstellung gibt die Einleitung Auskunft. An dieser Stelle bleibt daher nur, einigen Personen unseren herzlichen Dank zu sagen: Zunächst danken wir Herrn Professor Dr. Tuomo Mannermaa, Helsinki, der in vielen Unterredungen das gesamte Projekt mit hilfreichen Anregungen und konstruktiver Kritik begleitet hat. Er hat auch ganz wesentlich unser Interesse an der Theologie Martin Luthers gefördert. In der Zeit der Fertigstellung der Forschungsarbeit in Tübingen haben wir große Unterstützung durch die Studienbegleitung des Albrecht-Bengel-Hauses erfahren. Unseren herzlichen Dank richten wir vor allem an Herrn Dr. Eberhard Hahn und Herrn Dr. Rolf Hille, die sowohl durch ihren Rat in vielfältigen Gesprächen als auch durch die Korrektur der deutschen Sprache entscheidend geholfen haben. Die freundliche Aufnahme durch sie und ihre Gattinnen Irene Hahn und Dorothea Hille hat die wissenschaftliche Betreuung auf das angenehmste ergänzt. Danken möchten wir auch Herrn Kurt Wallat, dem Autorenbetreuer des Peter Lang Verlags, für seine freundliche und entgegenkommende Unterstützung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 555

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

GELEITWORT

Mit diesem Werk über Lehre und Leben der „Evangelischen Marienschwesternschaft“ in Darmstadt kann der Öffentlichkeit ein bemerkenswertes Buch vorgestellt werden, das eine ungewöhnliche Vorgeschichte zu einem ertragreichen Abschluß bringt.

Den beiden Autorinnen bin ich erstmals an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Helsinki begegnet, wo sie als Studentinnen der Theologie meine dogmatische Vorlesung über Martin Luthers Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ besuchten. Als sie erzählten, daß sie unter schweren Kämpfen einen evangelischen Orden nach 17- bzw. 19-jähriger Mitgliedschaft verlassen hatten, begann ich zu verstehen, warum sie mehr als andere von dem befreienden Charakter reformatorischer Theologie beeindruckt wurden.

Die intensive Kenntnis der Lehre dieser „Marienschwesternschaft“ und die langjährige Erfahrung der Auswirkungen in der konkreten Lebensgestaltung bot die Möglichkeit zu einer theologisch höchst fruchtbaren Forschungsaufgabe. An einem überschaubaren Beispiel konnte studiert werden, welche weitreichenden Konsequenzen entstehen können, wenn Gesetzlichkeit eine christliche Gruppe bestimmt und das Evangelium in den Hintergrund tritt.

Daher schlug ich den beiden Autorinnen vor, diese Aufgabe als gemeinsame Magisterarbeit zu unternehmen; die theologische Fakultät hat dafür eine Sondererlaubnis erteilt. Da die jeweiligen Partien individuell verfaßt und als solche gekennzeichnet sind, erfüllt dieses Werk ohne Frage die Anforderungen an eine Magisterarbeit.

Das erste Kapitel ordnet die Gründerin und ihren Orden in den historischen Kontext ein und berichtet von den kontroversen Reaktionen, die die Marienschwesternschaft innerhalb der christlichen Welt gefunden hat.

Den Hauptteil stellt die Explikation der Lehre von Basilea Schlink dar. Er umfaßt insbesondere die Stichworte „Buße“, „Liebe“, „Kreuznachfolge“. Dabei ist ein doppeltes Interesse leitend: Einmal galt es, den inhaltlichen Zusammenhang, das dogmatische System herauszuarbeiten. Gleichzeitig aber war zu beachten, daß sich dieses System auf verschiedenen Ebenen mit unterschiedlicher Klarheit darstellt. Daher wurde unterschieden zwischen Publikationen, „innerer Lehre“ und praktischen Konsequenzen. Hierbei zeigt sich, daß die innerhalb der christlichen Welt verbreiteten Bücher von Basilea Schlink den wahren Hintergrund und inneren Zusammenhang ihres Lehrgebäudes nicht in vollem Maße vermitteln. Erst durch die „innere Lehre“ tritt auch die eigentliche Quelle dieser Theologie ins Licht: Sie liegt in der Forderung der mortificatio, dem Abtöten des alten Menschen. Durch die Konzentration auf die Bußleistung des einzelnen (bis hin zu der - auch psychologisch - nicht unproblematischen Praxis der „Lichtgemeinschaften“) wird das entscheidende Gewicht auf die Sünde und ihre Überwindung durch den Menschen gelegt. Demgegenüber tritt die Vergebung zurück, wird leicht vom Wohlwollen der Ordensoberin abhängig; damit erweist sich die Heilsgewißheit als schwierig. Wie der alte Mensch durch die Buße zerstört wird, so soll der neue durch die Liebe aufgebaut werden. Da dabei - trotz vielfältigster Zitate - der biblische Boden nicht mehr wirksam ist, wird der Weg frei für Visionen, die von der Leiterin als alleiniger Auslegerin normativ gedeutet werden. Dieser Teil illustriert anschaulich, zu welchen Gedanken ein System gelangen kann, das sich nicht mehr der Kritik der Heiligen Schrift stellt. Dies gilt auch für den Entwurf eines apokalyptischen Szenarios, aus dem nur die Marienschwestern und die, die ihrer Verkündigung folgen, gerettet werden.

Somit zeigt sich als Ergebnis: Wo das Wort Gottes in seiner Dynamik als richtendes Gesetz und freisprechendes Evangelium durch Gehorsam und Liebe des Menschen selbst ersetzt wird, muß sich dies in der dadurch gestalteten Lebenswirklichkeit niederschlagen. Was mit vielen Bibelzitaten als Deutung des Evangeliums bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit nichts anderes als gesetzliches, unreformatorisches Christentum. Aus der reformatorischen fides Christo formata, dem Glauben, der durch Christus seine Gestalt gewinnt, ist wieder eine fides caritate formata geworden, ein Glaube, der erst im menschlichen Liebeserweis zu seiner eigentlichen Gestalt gelangt.

Die beiden Autorinnen haben eine Arbeit erstellt, die - frei von Polemik - versucht, eine objektive Darstellung auf der Grundlage von schriftlichen Quellen zu bieten. Zum Abschluß wird die Lehre der Marienschwesternschaft an den Grundlinien reformatorischer Theologie gemessen. Dies ist keine Richtlinie einer vergangenen historischen Norm, sondern nicht zuletzt die bleibende Grundlage unserer evangelischen Kirche. Daher wünsche ich dem Buch eine weite Verbreitung.

Daß das Thema kirchenpolitische Implikationen enthält, dürfte keinem aufmerksamen Leser entgehen. Diese bilden jedoch nicht das Hauptanliegen der Arbeit. Im Mittelpunkt steht vielmehr das wissenschaftliche Interesse, Theologie und Spiritualität einer evangelischen Kommunität darzustellen und beides anhand der Maßstäbe der Heiligen Schrift und der reformatorischen Lehrtradition zu beurteilen. Wenn darüber hinaus etwas von dem befreienden Charakter des Evangeliums zum Ausdruck kommt, so ist der Zweck einer wissenschaftlichen Arbeit überschritten und ein donum superadditum erreicht, das der Leser nicht ohne Interesse zur Kenntnis nehmen wird.

Tuomo Mannermaa

Professor für Ökumenische Theologie, Universität Helsinki

VORWORT

Die christliche Kirche kennt schon seit früher Zeit die Organisationsform klösterlicher Gemeinschaften. Durch die Jahrhunderte hindurch erwiesen sich solche Orte als Zentren geistlichen Lebens. Auch in der Gegenwart findet sich eine Vielfalt von christlichen Kommunitäten und Gruppen, die eine besondere Anziehungskraft ausüben.

Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich ausschließlich auf Lehre und Leben der „Evangelischen Marienschwesternschaft“ in Darmstadt. Über die Methodik und die Schwerpunkte der Darstellung gibt die Einleitung Auskunft. An dieser Stelle bleibt daher nur, einigen Personen unseren herzlichen Dank zu sagen:

Zunächst danken wir Herrn Professor Dr. Tuomo Mannermaa, Helsinki, der in vielen Unterredungen das gesamte Projekt mit hilfreichen Anregungen und konstruktiver Kritik begleitet hat. Er hat auch ganz wesentlich unser Interesse an der Theologie Martin Luthers gefördert.

In der Zeit der Fertigstellung der Forschungsarbeit in Tübingen haben wir große Unterstützung durch die Studienbegleitung des Albrecht-Bengel-Hauses erfahren. Unseren herzlichen Dank richten wir vor allem an Herrn Dr. Eberhard Hahn und Herrn Dr. Rolf Hille, die sowohl durch ihren Rat in vielfältigen Gesprächen als auch durch die Korrektur der deutschen Sprache entscheidend geholfen haben. Die freundliche Aufnahme durch sie und ihre Gattinnen Irene Hahn und Dorothea Hille hat die wissenschaftliche Betreuung auf das angenehmste ergänzt.

Danken möchten wir auch Herrn Kurt Wallat, dem Autorenbetreuer des Peter Lang Verlags, für seine freundliche und entgegenkommende Unterstützung.

Helsinki, 11.3.1997Marianne Jansson, Riitta Lemmetyinen

INHALT

Geleitwort

Vorwort

Einleitung

1.Der Geschichtliche Hintergrund Der „Evangelischen Marienschwesternschaft“

2.Das Theologische System Von Schlink Und Seine Praktischen Konsequenzen

3.Die Religiöse Welt Von Schlink Zwischen Evangelium Und Gesetzlichkeit

Abkürzungen

Quellen

Publikationen

Weitere Quellen

Literatur

EINLEITUNG

„Die Stellungnahme zu gewissen Theologien [ergibt sich] nicht nur aus der kritischen Beantwortung der Frage: ‚Was lehren sie?‘, sondern die Frage ‚Wie existiert man darin?‘ [gehört] ergänzend hinzu und [bietet] oft genug die eigentlich entscheidenden Handhaben der Kritik. Das hängt mit der wesenhaften Verbindung von Theologie und Existenz zusammen, so daß es bei jener existentiellen Kritik um ein sachgemäßes Kriterium und nicht um einen empirischen Kommentar - etwa mit biographisch-historischem Aspekt geht.“1

Nicht nur trockene Lehre, sondern pulsierendes Leben sucht derjenige, der in eine Kommunität eintritt. Es liegt heute in der Luft, das Suchen nach dem religiösen Erlebnis, dem Gefühl der Gottesnähe sowie das Interesse an neuen Lebensformen. Neue Gemeinschaften und Kommunitäten bis hin zu Sekten sind entstanden, um eine Antwort auf die religiösen Herausforderungen zu bieten. Das Leben und die Praxis machen Eindruck und ziehen Mitglieder und Besucher an. Über Konfessionsgrenzen hinaus findet man sich zusammen - angezogen von einer Spiritualität, bei der Lehrsätze eine untergeordnete Rolle zu spielen scheinen. Helmut Thielickes Aussage „Wie existiert man darin?“ hat zweifellos an Aktualität gewonnen.

Doch auch die andere Frage „Was lehren sie?“ wird zunehmend bedeutungsvoll, je mehr die Lehre hinter dem Leben verschwindet. Welche Lehre verbirgt sich hinter einer bestimmten Form des Lebens?

Die beiden Fragen Thielickes sind im Kontext der vorliegenden Untersuchung relevant. Nach dem zweiten Weltkrieg entstanden, hat die Evangelische Marienschwesternschaft von ihrem Selbstverständnis her als eine evangelische Gemeinschaft mit klösterlicher Lebensführung gewirkt und dadurch weltweit Aufmerksamkeit erweckt. Die in über 60 Sprachen übersetzten Veröffentlichungen der Oberin Klara Schlink (genannt Mutter Basilea)2 werden als „Bücher, die das Leben ändern“, angezeigt. Sie umfassen ein breites Feld christlicher Themen - doch eines ist ihnen allen gemeinsam, ihre Praxisbezogenheit.

Dies charakterisiert auch sonst die Verkündigung Schlinks, die durch das tägliche Leben der Schwestern in Darmstadt in anschaulicher Weise untermauert wird. Feste und Feiern, beeindruckende Gebetserhörungen und ein Christentum des Alltags in konkreter Buße und Liebe zu Jesus prägen das Bild. Eine Gemeinschaft, die eine radikale Ganzhingabe an Gott propagiert und sie mit einer erstaunlichen Opferbereitschaft und Entschlossenheit selbst auslebt, wirkt fast unglaublich auf dem Hintergrund der heutigen pluralistischen Gesellschaft. Oder ist es vielleicht gerade die Kompromißlosigkeit der Marienschwestern, geboren aus einer tiefen Liebe zu Gott, die ihr Geheimnis ist? Ist es etwa die Kombination zwischen „evangelischem Glauben“ und „monastischem Leben“, die solche Ausstrahlung hat? Viele haben das gefragt. Ein Teil sind begeisterte Freunde des Werkes geworden, denn hier haben sie Leben gefunden. Ein Teil stellt sich skeptisch gegenüber dem Phänomen „Marienschwestern“ und fragt nach der rechten Lehre. Was ist nun die Lehre dieses Lebens?

Die Aufgabe dieser Forschungsarbeit ist es, die zentralen Charakteristika im Denken Basilea Schlinks zu erläutern. In Schlinks Verkündigung bilden die Begriffe „Buße“ und „Liebe“ zwei Hauptthemen. An diese beiden anknüpfend sollen ihre Gedankengänge beleuchtet und der Ansatz ihrer Lehre dargestellt werden. Bei der Beurteilung dessen soll versucht werden, sie inhaltlich in einen weiteren theologiegeschichtlichen Rahmen einzubeziehen. Innerhalb des großen Bogens vom Evangelium bis zur Gesetzlichkeit sollen die einzelnen theologischen Aspekte erörtert werden.

Die Methode der Arbeit ist die systematische Analyse, durch die die Grundstruktur des Denkens Schlinks in ihren wesentlichen Zügen klargelegt werden soll. Die Praxis der Marienschwesternschaft soll in die Analyse in dem Maß hineingenommen werden, wie sie aus den Quellen zu entnehmen ist. Die Beurteilung wird in der Weise ausgeführt, daß die gewonnenen strukturierenden Prinzipien des Denkens im Licht der evangelischen Tradition betrachtet werden. Als ein Hilfsmittel dabei soll die Theologie Martin Luthers als Raster verwendet werden. Für ein Forschungsprojekt über ein „evangelisches Kloster“ bietet sie ein breites theologisches Spektrum auf dem Hintergrund des eigenen Lebens und Erlebens Luthers. Beide Pole, Evangelium und Gesetz bis hin zur Gesetzlichkeit, sind in seiner Person und Theologie zu entdecken. Die Verwendung von Luthers Gedanken bei der Auswertung hat nicht den Zweck, Schlinks Denken in eine Form lutherischer Theologie einzuzwängen. Das Ziel dabei ist vielmehr, auf dem Hintergrund von Luthers Theologie den Ansatz von Schlink noch klarer herauszustellen.3

Als Quellen dienen zunächst die veröffentlichten Schriften von Basilea Schlink wie auch der „Evangelischen Marienschwesternschaft“. Dazu kommt Schlinks ungedruckte Dissertation, deren Ergebnisse als Teildruck veröffentlicht wurden, und die fundamentale Bedeutung für das Verständnis von Schlinks Bußverkündigung hat.

Entsprechend dem exemplarischen Charakter der Untersuchung werden aus den Publikationen diejenigen Teile ausgewählt, die sowohl einen möglichst breiten zeitlichen Rahmen umspannen (1954 bis 1994), als auch für die jeweiligen Themen einschlägig sind. Dabei ist zu vermerken, daß sich die diskutierten Fragestellungen in den übrigen Veröffentlichungen häufig wiederholen.

Außerdem werden vervielfältigte „Nachschriften“ von Zusammenkünften der Marienschwestern, vorwiegend in Darmstadt, als Quellenmaterial benutzt. Sie erstrecken sich auf die Jahre 1977 bis 1990; frühere oder spätere Nachschriften waren uns nicht zugänglich. Den Inhalt der Nachschriften bildet die interne geistliche Verkündigung Schlinks an die Marienschwestern. Weil die Lehre der Marienschwestern ausschließlich auf den Ansprachen von Schlink beruht, erschließt sich in diesen Aufzeichnungen das eigentliche Wesen der dort vertretenen Lehre. Die Nachschriften werden an die Niederlassungen in aller Welt geschickt, damit diese am geistlichen Leben des Mutterhauses teilhaben können.4 Insgesamt war ein Bestand von rund 27800 Seiten zu sichten. Da das Material nicht öffentlich zugänglich ist, war es erforderlich, die einzelnen Gedankengänge ausführlich zu belegen und durch längere Zitate zu dokumentieren. Die ungedruckten Quellen sind im Archiv der Verfasser verwahrt.5

Die bisherige Forschung über die „Evangelische Marienschwesternschaft“ ist sehr knapp. Eine wissenschaftliche systematische Analyse über die komplette Lehre Schlinks existiert nicht. Die ungedruckten theologischen Arbeiten von Eija Kilpi und Brigitte Harbering stellen die Schwesternschaft dar, aber behandeln ihre Lehre nur begrenzt. Kilpi hebt hervor, daß der Orden seit seiner Gründung den Charakter einer Bußbewegung beibehalten hat und ein Zeichen der Buße für die Menschheit darstellen will. Das persönliche Leben der Schwestern ist zuchtvoll; dies dient dazu, daß sie sich leichter auf ihre Verkündigungsaufträge konzentrieren können. In allem will die Schwesternschaft bewußt die evangelische Lehre vertreten.6 Harbering stellt fest, daß unterschiedliche Frömmigkeitsbewegungen den Hintergrund der Marienschwesternschaft bilden und sich auf die Praxis des Lebens auswirken. Ihre Lehre ist im Kontext der Geschichte, besonders der Lebensgeschichte Schlinks, zu verstehen. Dabei wird bemängelt, daß die evangelische Lehre nicht genügend zum Tragen kommt.7 Auch Odd Steinar Björnebys theologische Forschungsarbeit behandelt den ideologischen Hintergrund der Schwesternschaft und greift einige Aspekte vom Leben und der Lehre auf, z.B. die Buße, den oekumenischen Auftrag und die Eschatologie.8Kjell A. Nyhus hat in seiner Untersuchung die endzeitlichen Publikationen Schlinks im Blick auf das tausendjährige Reich analysiert.9

Siegfried von Kortzfleisch, Richard Ising und Helmut Baginski und Otto Markmann beurteilen die Marienschwesternschaft in ihren Büchern, die zur Orientierung der Gemeinde gedacht sind (siehe ausführlich unten Kapitel 1.3.). Die Autoren verschiedener Nachschlagewerke beschreiben die Schwesternschaft in Kürze: R. Jung sieht in dem Orden franziskanische und benediktinische Elemente miteinander verbunden.10 Gerhard Hage, Joachim Graf Finckenstein und Gerhard Krause beschreiben die Marienschwesternschaft als eine rein monastische Kommunität mit pietistisch geprägter Spiritualität und missionarischer Aktivität von stark emotionaler Art.11Ingrid Reimer hebt als Mittelpunkt des geistlichen Lebens der Schwesternschaft die Liebe zu Jesus hervor, die ihr Fundament in der täglichen Buße hat.12I. Hofmann definiert die Marienschwesternschaft als den ersten Nachkriegs-Orden auf biblisch-reformatorischer Grundlage.13 Nach Peter Hawel leben die Marienschwestern in ökumenischer Weite das urchristliche Ideal aus.14

Die formaleStruktur der Untersuchung der Lehre Schlinks folgt jeweils einem dreiteiligen Muster: Publikationen - Interne Lehrvermittlung - Konsequenzen der Lehre im praktischen Leben der Schwesternschaft. Die interne Lehre beinhaltet Sonderoffenbarungen an die Schwesternschaft, die in den Nachschriften niedergelegt sind, in den Publikationen jedoch fehlen. Die hin und wieder vorkommenden Ermahnungen an die Schwestern, die interne Verkündigung nicht an Außenstehende weiterzugeben, macht es erforderlich, die interne Lehre von den Publikationen gesondert zu untersuchen. Durch die Aufteilung, die im Quellenmaterial selbst begründet ist, können Unterschiede zwischen der „äußeren“ und „inneren“ Lehre beachtet werden; dabei sind manche Wiederholungen aber nicht zu umgehen. Der dritte Teil über die Konsequenzen der Lehre für das praktische Leben soll jeweils die in den Nachschriften niedergelegten Lehraussagen vielfältig illustrieren und konkretisieren.

Die inhaltliche Struktur wird durch den Versuch bestimmt, die Schwerpunkte in Schlinks Lehre - Buße, Liebe zu Jesus, Nachfolge, Eschatologie - in der Weise darzustellen, die der inneren Logik ihres Systems, gewissermaßen dem Schlink´schen ordo salutis, entspricht. Dem geht ein geschichtlicher Teil voraus, der die Biographie Schlinks und die Marienschwesternschaft in ihrem Werden beleuchten soll. In einem dritten Hauptteil wird die Beurteilung des theologischen Systems von Schlink vorgenommen. Von einem kurzen Überblick über die reformatorische Theologie hinsichtlich der hier aufgeworfenen Fragestellungen ausgehend werden theologische Linien und Probleme in Schlinks Theologie behandelt. Dabei wird das Schwergewicht auf das Schrift- und Heilsverständnis gelegt. Das Liebesverständnis wird außerdem gesondert behandelt. Aufgrund der theologischen Zielrichtung der Arbeit muß eine nähere Erörterung von psychologischen oder soziologischen Aspekten unterbleiben. Die Ergebnisse werden abschließend zusammengetragen.

Die Untersuchung wird als Gemeinschaftsarbeit beider Autorinnen durchgeführt.

1.DER GESCHICHTLICHE HINTERGRUND DER „EVANGELISCHEN MARIENSCHWESTERNSCHAFT“

1.1. ZUR BIOGRAPHIE DER GRÜNDERIN KLARA (BASILEA) SCHLINK15

Klara Schlink wird am 21.10.1904 in Darmstadt als Tochter Dr. Wilhelm Schlinks und seiner Ehefrau Ella, geborene Heuser, geboren. Der Vater ist zu jenem Zeitpunkt Privatdozent. 1907 wird er zum Professor der Mechanik an der Hochschule in Braunschweig berufen. Ihr Bruder Edmund, geboren am 6.3.1903, wird später (1946) Professor der systematischen Theologie in Heidelberg.16 Bis zu ihrem siebzehnten Lebensjahr lebt Klara Schlink in Braunschweig und siedelt dann nach Darmstadt über, da der Vater die Professur an der technischen Hochschule in Darmstadt annimmt.17

Schlink beschreibt in ihrer Autobiographie „Wie ich Gott erlebte“ ihr Elternhaus als gottesfürchtig und geistig rege. Sie nimmt eifrig am kulturellen Leben teil, tanzt mit Vorliebe, liest schöngeistige Literatur und hat sich mit fünfzehn Jahren eine eigene Kunstkartensammlung angelegt. Neben der geistigen Prägung wird das Elternhaus von einer „ausgesprochen ethischen Haltung“ gekennzeichnet. Das ethische Streben liegt auch der Tocher Klara. Da die Mutter sie darauf hinweist, daß sie sich in ihrem ungebändigten Temperament ändern muß, legt sie sich mit dreizehn Jahren eine Tabelle mit ihren schlechten Eigenschaften an und bemüht sich, besser zu werden.18

Der Konfirmandenunterricht verstärkt das Streben, ein guter und tiefer Mensch zu werden. Mit sechzehn Jahren legt sie sich eine neue Tabelle an, um ihre Besserung genau verfolgen zu können. Dem Unterricht selbst steht Schlink kritisch gegenüber. Sie bekennt, eine starke willens- und verstandesmäßige Veranlagung gehabt zu haben, weshalb sie in den Konfirmandenstunden Kritik und Zweifel zum Ausdruck bringt.19

Schlink definiert das ethische Streben ihrer Jugendzeit als ihre „Religion“. Der Religion gemäß bemüht sie sich, an sich selbst zu arbeiten. Eine der besten Freundinnen, die ihr plötzlich unsympatisch wird, will sie so stark lieben, wie sie Willenskraft dazu hat. Mit achtzehn Jahren schreibt sie ein Glaubensbekenntnis in ihr Tagebuch, in dem sie bekennt, auf dem Standpunkt des „Edelmenschentums“ zu stehen. Die Worte Christi, daß keiner zum Vater komme außer duch ihn, kann sie nicht glauben.20

Ihre Bekehrung erfolgt in einer Nacht, in der sie eine Schau des Gekreuzigten empfängt. Dem geht ein Zerbruch der ethischen Bemühung gegenüber der genannten Freundin voraus und ein Flehen, daß Gott ihr offenbaren möge, ob Jesus wirklich sein Sohn sei, der am Kreuz gestorben ist. Nach der Bekehrung schreibt sie in ihr Tagebuch, daß sie jetzt ihre Verstandesqualen besiegen werde. Hätte sie früher etwas geahnt von der Bedeutung Christi für den Menschen, hätte sie das Abmühen mit ihren Schwächen unterlassen können. Statt dessen hätte sie um Liebe beten können:21 „Denn wo Liebe ist, schleifen sich unwillkürlich die Schwächen ab. Natürlich müssen wir auch an uns arbeiten... Dann wird Segen auf diesem Versuch praktischer Heiligung liegen...“22 Aus den in der Autobiographie niedergelegten Tagebuchaufzeichnungen jener und der nachfolgenden Zeit ist zu entnehmen, daß ein gewisser innerer Konflikt zwischen dem Werk Christi und den eigenen ethischen Bemühungen bleibt.

Schlink betrachtet das Bekehrungserleben als ein Geheimnis, von dem sie niemand etwas sagt. Zur Weiterführung des geistlichen Lebens wird ihr die Lebensgeschichte von Jung-Stilling von Bedeutung, die sie „beinahe verschlingt“.23 Ansonsten fehlt ihr jede geistliche Führung. Die Bemerkung ist an sich nicht bedeutend. Doch kann man sie nicht außer acht lassen, da das gleiche von ihr immer wieder in den späteren Lebensabschnitten erwähnt wird.24

Die Lücke einer geistlichen Führung füllen verschiedene weitere Lebensgeschichten aus. In der ersten christlichen Buchhandlung, die Schlink kennenlernt, stürzt sie sich auf Bücher: „Das war ein ‚Fressen‘, wie man sagt.“25 Dort findet sie die Lebensbeschreibung von Sadhu Sundar Singh26, die ihr zur weiterführenden geistlichen Nahrung wird. „Denn ich dachte: Jetzt müßte ich doch einmal Lebensgeschichten lesen, auf daß ich in das richtige Leben mit meinem Herrn Jesus hineinkomme.“27

Die eineinhalbjährige Ausbildung im „Evangelischen Fröbelseminar“ in Kassel, die Schlink im Jahr 1923 wählt, um Erzieherin zu werden, bringt sie in Kontakt mit anderen Christen. Hier begegnet sie auch Erika Madauss, die später die zweite Mutter der Evangelischen Marienschwesternschaft wird.28

Nach Abschluß des Seminars wechselt Schlink mit ihrer Freundin Erika Madauss an die „Soziale Frauenschule der Inneren Mission“ in Berlin. Dort wurden Fürsorgerinnen und Katechetinnen ausgebildet. Der Unterricht ist für Schlink enttäuschend. Die Textkritik verursacht Verstandeszweifel. Es kommt ihr so vor, sie sei in Berlin am falschen Platz. Der Bericht einer Mitschülerin über eine Bibelschule in der Nähe kommt gerade recht. Schlink lernt die „Frauenmissionsschule Bibelhaus Malche“29 der Gemeinschaftsbewegung bei Freienwalde kennen, bricht ihre Ausbildung in Berlin ab und fängt 1925 einen Bibelkurs an.30

Sie bezeugt, in diesem Jahr „glückselig“ gewesen zu sein. Der Unterricht der Leiterin, Jeanne Wasserzug, reißt sie mit. Ihre Verstandeszweifel weichen. Das Wort Gottes wird lebendig. Sie sitzt ständig „an der Quelle“. Doch für eine Not, die Schlink tief quält, bringt die Zeit in der Bibelschule keine Antwort: wie soll sich ein Christ zu der kulturellen Welt verhalten? Darf er sie bejahen oder soll er sie verneinen? Aus den Tagebuchaufzeichnungen ist zu entnehmen, daß diese Frage Schlink seit ihrer Bekehrung stark beschäftigt. Nach der Bekehrung sagt sie der Welt ab, während des Studiums an der „Sozialen Frauenschule“ stürzt sie sich jedoch in das geistige und kulturelle Leben in Berlin und bekommt ein schlechtes Gewissen. Das führt wieder zu einer neuen Entsagung. Diese Frage wird besonders akut, nachdem Schlink mit dem Buch von Gerhard Tersteegen, „Leben heiliger Seelen“, bekannt wird. Ob nicht doch die weltverneinende Einstellung dieser Heiligen das für den Christen Rechte ist? Die Leiterin der Bibelschule warnt Schlink vor der Lebensweise der Heiligen. Es gehe dabei um einen mystischen und unnüchternen Weg. Dagegen ermuntert sie die Bibelschülerin zur Freiheit der Kinder Gottes. Schlink ist mit der Antwort nicht befriedigt. Sie hört zwar auf die Bibelschulleiterin und läßt von dem „Weg der Heiligen“ ab, bereut es aber später und empfindet die Antwort als etwas,was im Blick auf innere Erlebnisse mit Jesus, die sie schon als Achtzehnjährige gehabt hat, einen Verlust bedeutet.31

Nach Beendigung der Bibelschule beginnt Schlink - mit Einvernehmen des Bibelhauses - ihr Praktikum als Jugendschwester an der Stadtmission in Darmstadt. Es entsteht ein enges Verhältnis zwischen den Mädchen, die zu ihren Kreisen gehören, und ihr selbst. Schlink fühlt sich bei dieser Arbeit in ihrem Element. Eine Jugendschar seelsorgerlich zu führen, entspricht ihren Neigungen. Nach zwei Jahren muß sie damit abbrechen. Die diesbezügliche Initiative ergreifen ihre eigenen Eltern. Ihre Tochter hat eine ungesunde Entwicklung bei der Arbeit genommen; sie ist in Gefahr, ganz einseitig und gesetzlich zu werden. Schlink bekennt, daß ihre Entwicklung dadurch verursacht wurde, daß sie vergeblich hoffte und sich bemühte, die Mädchen aus ihren Sündengebundenheiten erlöst zu sehen. Der Konflikt zwischen Weltoffenheit und Weltverneinung plagte sie schwer, und sie fand keinen Seelsorger.32

Schlink kommt nach den zwei Darmstädter Jahren für ein Jahr nach Berlin an die Soziale Frauenschule zurück und absolviert die Wohlfahrtspflegerinnen- und Pfarrgehilfinnenprüfung. Danach erfolgt ein Jahr an der Bibelschule Malche als Lehrkraft. Dr. Gertrud Traeder33, die Schlink dort kennenlernt, regt sie an, in die Seelsorgearbeit an ausländischen Studentinnen zu gehen. Um den Dienst ausüben zu können, ist eigenes Studium nötig. Ein Empfehlungsschreiben und eine Begabtenprüfung ersetzen das fehlende Abitur und ermöglichen Schlink die Zulassung an der Universität in Berlin. Sie wählt als Hauptfach Psychologie, die sie schon während der Darmstädter Arbeit so interessiert hatte, daß sie dort an einem Seminar für Psychologie an der Hochschule teilnahm.34

Die Aufgabe an ausländischen Studentinnen läßt sich mit dem Studium nicht vereinbaren. Schlink entschließt sich dafür, ihr Studium, das sie an der Berliner Universität im Wintersemester 1930 begonnen hatte, nun vollzeitlich zu betreiben. Ihr Lehrer in Psychologie ist Professor Eduard Spranger35, der ihr in geisteswissenschaftlicher Sicht viel mitgeben kann. Sie hört im ersten Jahr zudem auch theologische Vorlesungen mit und erwähnt dabei die Professoren Wilhelm Lütgert36 und Adolf Deißmann37, die ihr „die Theologie liebmachten“.38

Vom dritten Semester an studiert Schlink an der Hamburger Universität und führt ein gemeinsames Leben mit Erika Madauss in deren Elternhaus. Professor Ernst Cassirer39 wird von ihr als ein von ihr verehrter und bedeutender Lehrer im Zusammenhang ihres Studiums der Philosophie40 erwähnt. Bei Professor William Stern41 reicht sie 1933 ihre Doktorarbeit über ein Thema der empirischen Psychologie ein. Sie trägt den Titel „Die Bedeutung des Sündenbewußtseins in religiösen Kämpfen weiblicher Adoleszenten“.42 Die Promotion erfolgt ein Jahr später, und Schlink übernimmt die Aufgabe der Vorsitzenden der „Deutschen Christlichen Studentinnenbewegung“ (DCSB). Historisch gesehen fällt dieser Dienst in die Zeit des Nationalsozialismus. Die christliche Studentenschaft ist in zwei Richtungen gespalten: „Deutsche Christen“ und „Bekennende Kirche“. Schlink selbst ist eingetragenes Mitglied der „Bekennenden Kirche“ und berichtet, die DCSB in diesem Geist geführt zu haben. Nach zwei Jahren gibt sie die Arbeit auf, sie empfindet ihren Dienst kraftlos; er kommt bei den Studentinnen nicht an. Nach ihrer eigenen Einschätzung wurde sie von den Studentinnen als zu radikal beurteilt, da sie auf Einseitigkeit in der Nachfolge drängte.43

In den Hamburger Jahren wird Schlink mit den Schriften Luthers und Barths bekannt (Titel werden von ihr nicht genannt). Luther hilft ihr, „in eine Gegenreaktion zu dem gesetzlichen und verkrampften Heiligungsstreben, in dem ich gestanden“, zu kommen. Sie bekennt jedoch, bei Luthers Schriften in Gefahr gestanden zu haben, die Rechtfertigung als etwas von der Liebe Losgelöstes zu sehen. Vorerst aber beglückt sie die Tatsache „gerecht aus Gnaden“.44 Schlink betont in ihrer Autobiographie die Wichtigkeit der Rechtfertigungslehre auch in Beziehung zu der bräutlichen Liebe, „damit Seelen sich nicht in mystische Welten verstiegen, um dabei den Boden der Wirklichkeit unter den Füßen zu verlieren und sich einer erdichteten Frömmigkeit und Heiligkeit hinzugeben“.45

In Hamburg empfängt Schlink einen neuen Auftrag, aufgrund dessen sie nach Darmstadt umziehen will. Der Auftrag wird ihr durch eine Art charismatische Eingebung gezeigt. Sie bittet Erika Madauss mitzukommen, damit sie ihn ausführen kann.46 Nach dem Umzug im Herbst 1935 bieten Schlink und Madauss in Schlinks Elternhaus Bibelkurse an, zu denen aber keine Anmeldungen erfolgen. 1936 übernimmt Schlink eine halbjährige Lehrtätigkeit in Malche.47 In dieser Zeit lernt sie das Buch von Johannes Gommel kennen, dessen Gedanken auf Schlink Einfluß ausüben.48

Nach Rückkehr aus Malche im Sommer 1937 ist Schlink arbeitslos. Ihre Ortsgemeinde, die Paulusgemeinde, bietet die Möglichkeit zur Mädchenbibelkreisarbeit, die aber Madauss übernimmt. Schlink selbst meint, aus einem „inneren Muß“ heraus ohne Aufgabengebiet bleiben zu sollen. Statt dessen übt sie ein paar Jahre lang Gelegenheitsdienste aus und hilft im Elternhaus mit.49 Ihren Verwandten und besonders den Eltern kommt ihre Entscheidung unverständlich vor.50 In dieser notvollen Zeit, in der ihre Beziehungen zu der eigenen Familie und Verwandschaft einer schweren Belastung ausgesetzt sind, bezeugt Schlink, den Wert der Reue über ihre mangelnde Liebe erfaßt zu haben. Sie erlebt real ihr Sündersein und findet dadurch zu einer großen Liebe zu Jesus. - Der Vater, der ihre Ausbildung bezahlt hatte, verlangt, daß sie sich bei christlichen Organisationen um eine Stelle bewerben soll.51 Um sich aus der bedrängenden Situation zu befreien, übernimmt Schlink 1939 eine Anstellung als Reisesekretärin der „Evangelischen Mohammedanermission Wiesbaden“52. Nach ihren eigenen Worten habe sie „für so eine Missionsgesellschaft nicht viel Sinn oder Gabe“ gehabt.53 In den sieben Jahren der Reisetätigkeit kommt Schlink quer durch Deutschland und weitet ihren Dienst nach und nach im Einverständnis der Missionsgesellschaft aus, indem sie in den Gemeinden Bibelkurse hält.54

Während der Reisetätigkeit im Winter 1942/43 hat Schlink in Hof/Saale eine Begegnung mit Pfarrer Klaus Heß (1907-1987), die Schlink als eine „folgenschwere Begegnung“ bezeichnet. Heß lädt sie und mit ihr Madauss zu einem Kreis ein, der in einem bayrischen Pfarrhaus in Egloffstein zusammenkam. Der Kreis stand der Gruppenbewegung55 nahe. Einer der Mitglieder des Kreises ist der Superintendent der Methodistenkirche in Ansbach, Paul Riedinger (1882-1949), der später Mitbegründer der Evangelischen Marienschwesternschaft wird.56

In dieser Zeit findet Schlink endlich die Antwort auf die Frage, die sie seit ihrer Jugend plagt, ob Ganzhingabe an den Herrn mit Weltoffenheit zu verbinden sei. Die Antwort liegt in der bräutlichen Liebe zu Jesus. Diese geht auf eine mystische Erfahrung etwa im Jahre 1941 zurück.57 Zu dieser Liebe gehöre eine Ausschließlichkeit: Schlink will Jesus mehr geben, als das, was sie bisher gegeben hat, denn er wolle sie ganz - jede Stunde an Zeit, jeden Pfennig Geld. Madauss findet Schlinks Anliegen übertrieben und gesetzlich. Ihre Auffassung stehe dem Wirken der Gnade entgegen.58 Schlink stellt diesem Widerspruch Madauss folgendes Beispiel von Johann Christoph Blumhardt (1805-1880) entgegen: Blumhardt fastete aus Liebe zu den Seelen. Er war nicht gesetzlich, sondern Jesus gegenüber gehorsam. Würde man seine Hingabe als Gesetz ansehen, „dann wäre die ganze Nachfolge Jesu Gesetz, wo ich im Gehorsam zu Ihm etwas lasse, absage...“59 Schlink betont in einem Brief 1942 an Madauss, daß sie von ihrem eingeschlagenen Weg innerlich nicht zurückweichen könne: „So mußt Du mir schon folgen, wenn wir nicht hier auseinanderkommen wollen, und ich wüßte nicht, warum Du das nicht könntest?“ Schlink berichtet, daß sie beide „langsam immer mehr eins“ wurden.60

Während Schlink die Reisetätigkeit ausübt, wächst die Arbeit der Mädchenbibelkreise der Paulusgemeinde unter der Leitung von Madauss. Da Schlink ihren Dienst von Darmstadt aus ausübt - gemeinsam mit Madauss wohnend - lernt sie jedes Mädchen kennen, bis hin zu „seinem inneren Stand, als wäre diese Jugend mir persönlich anvertraut“. Sie läßt die Kreise auch an den Vorträgen teilhaben, die sie als Reisesekretärin hält.61

Ein besonderes Erlebnis aus jenen Jahren übt großen Einfluß auf Schlink. Sie kommt auf einer Reise nach Beerfelden im Odenwald und lernt in einem Hauskreis die Gnadengaben kennen. Die Erfahrung und der Empfang der Geistesgaben, die auch die Mädchenbibelkreise 1944-1945 erleben, wird für Schlink folgenschwer. Ihre Umgebung erfährt von ihrer Bewertung der Gaben, ebenso die Missionsgesellschaft. Daraufhin entläßt sie Schlink 1945 aus ihrem Dienst. Schlink kehrt nun ganz nach Darmstadt in ihr Elternhaus zurück und bemüht sich ab Winter 1946, zusammen mit Madauss und Riedinger, um die Gestaltung einer bald entstehenden Schwesternschaft. In dieser Gründung erfüllt sich für Schlink der bereits in Hamburg eingegebene Auftrag.62

1.2. ENTWICKLUNG UND STRUKTUR DER „EVANGELISCHEN MARIENSCHWESTERNSCHAFT“

Während des zweiten Weltkriegs im September 1944 erlebt Darmstadt, der Heimatort Klara Schlinks, eine heftige Bombardierung. Dies bewirkt eine Erschütterung in den von Erika Madauss und Klara Schlink betreuten Mädchenbibelkreisen. Die Mädchen treibt es zur Beichte. Angeregt durch eine Bußverkündigung Schlinks in Februar 1945 geht den Jugendlichen ihr versäumtes „priesterliches Gebet“ für ihr Volk auf, und sie weinen in der Gruppe über ihre Sünde. Hier lag nach Schlink der Beginn einer Erweckung, aus der die „Evangelische Marienschwesternschaft“ hervorging.63

Eine wesentliche Etappe auf dem Weg zur Gründung der Schwesternschaft war eine Freizeit im Odenwäldischen Falkengesäß, zu der sich fünfzehn Mädchen mit ihren beiden Leiterinnen versammelten. Die Freizeit wurde in Verbindung mit dem Falkengesäßer Pfingstkreis organisiert.64 Die Tage führten zu einer Vertiefung der Buße. Unter der Botschaft vom alttestamentlichen Priestertum, zu dem eine Reinigung erforderlich war, ehe der Priester Dienst im Heiligtum tun durfte, werden die Mädchen zum Bekennntnis der Sünden aufgerufen, um ihrerseits den Dienst im „Heiligtum“ aufnehmen zu können. Es folgt ein öffentliches Sündenbekenntnis im Kreis voreinander.65 Der Bußruf wird durch Gesichte untermauert.66 Durch eine Passionsbetrachtung werden die jungen Mädchen von Schlink aufgerufen, den „Weg Jesu“ in der Nachfolge zu teilen: Armut, Niedrigkeit, Schmach und Gehorsam. Um diesen Weg fortan im Alltag zu gehen, stellen sich die Mädchen vollständig Christus zur Verfügung.67

Nach der Freizeit beginnen sie, jeden Mittwoch im Elternhaus von Schlink, dem „Steinberghaus“, zu verbringen.68 Der Tag war geprägt von einer fortlaufenden Bibelarbeit über den priesterlichen Auftrag, Fürbitte, Anbetung und Beugung unter die Schuld.69 Der Rundbrief des Mädchenbibelkreises vom November 1945 erzählt davon, daß im Mittwochskreis auch für Geistesgaben, die einzelne schon vor der Freizeit erhalten hatten, gebetet wurde. Durch ein Gesicht war gezeigt worden, „daß mannigfach Geistesgaben für uns bereitliegen... und wir empfingen Klarheit, welche Gaben die einzelnen empfangen sollten“.70 Die Erfüllung der Gebete wurde von den Mädchen „Geistestaufe“ genannt.71

Im Rundbrief wird berichtet, daß jeder Mittwoch unter einem biblischen Losungswort stand; dieses wurde ergänzt durch „Botschaften vom Herrn“, der jeden persönlich anredete und auf eine besondere Sünde aufmerksam machte, um eine tiefere innere „Durchreinigung“ und Heiligung zu erwirken. Das Schuldbekenntnis voreinander setzte sich fort.72 Impulse, die Schlink aus der „Gruppenbewegung“ durch den Kreis in Bayern bekam, den sie während ihres Reisedienstes kennengelernt hatte, mögen zu dem öffentlichen Schuldbekenntnis im Jugendkreis beigetragen haben.73

Die Reinigung diente weiterhin dem Ziel der Berufung, als Priester vom „Vorhof“ ins „Heiligtum“ treten zu können. Schlink brachte dem Kreis ihre Vorstellung von zwei Kategorien von Gläubigen nahe: Die „Vorhofschristen“ suchen am Brandopferaltar mitten im Lärm der Welt Vergebung ihrer Sünden. Die „Priester“ aber sind ins Heiligtum berufen, wo sie abgeschlossen von der Welt in heiliger Einseitigkeit allein auf Christus ausgerichtet sind und darum vieles nicht tun können, was im Vorhof noch erlaubt ist. Zum „priesterlichen Kreis“ der Mädchen hatten nur die Zutritt, die „Priester“ geworden waren. Schlink und Madauss entschieden, wer dazugehören durfte.74

Aus den „Mittwochstreffen“ heraus wuchs bei den Mädchen die Sehnsucht, für immer zusammenzubleiben. Nach Schlink kam der entscheidende Moment, als Paul Riedinger im November 1945 den Kreis besuchte und „ganz beiläufig“ den Gedanken eines gemeinsamen Lebens aufwarf: Seit Thomas a Kempis hätte es immer wieder Männer und Frauen gegeben, die sich zu einem gemeinsamen Leben zusammengeschlossen haben. Das zündete bei der Gruppe und sie bekam die Gewißheit, zu einer Gemeinschaft berufen zu sein.75

Als der erweckte Kreis in der Öffentlichkeit bekannt wurde, erhoben sich Gegenstimmen. Man sprach von „Schwärmern“, „Sektierern“, „Katholischen“, „Pfingstlern“, „Unnüchternen“ und von denen, die „ständig von der Bußbank redeten“ und eine „Irrlehre verbreiteten“. Am meisten verursachten die Geistesgaben Kritik. Ein „großer Kampf“ ging aus von den Eltern der Mädchen, besonders wenn sich die Tochter der geplanten Schwesternschaft anschließen wollte. Auch christliche Werke und Gemeinden äußerten Bedenken und zogen ihre Konsequenzen: Schlink wurde wegen der Geistesgaben aus ihrem Dienst in der „Evangelischen Mohammedanermission Wiesbaden“ entlassen, ebenso auch Erika Madauss aus der Darmstädter Paulusgemeinde, der die Mädchenbibelkreisarbeit 1937 angegliedert worden war. Das „Bibelhaus Malche“ brach die Verbindung mit Schlink ab. Darmstädter Pfarrer, das Diakonissenhaus und die Stadtmission widersetzten sich der geplanten Gründung der Schwesternschaft.76

Die Reaktion Schlinks und der Jugendgruppe auf die kritischen Stimmen ist ein verstärktes Bewußtsein, jetzt den Weg der Schmach Jesu konkret teilen zu dürfen, zu dem sie sich hingegeben hatten. Eine Klarstellung in Gesprächen mit den „Gegnern“ geschieht nicht; das empfindet Schlink als Handeln, das zur Unehre Jesu wäre.77

Doch der erweckte Kreis hatte auch Freunde, mit denen sich die Leiterinnen wegen der Pläne zur Gründung einer Schwesternschaft berieten. Es waren vor allem Paul Riedinger und andere aus der Gruppe in Bayern, u.a. Pfarrer Klaus Heß, sowie Bruder Eugen Belz von der „Bruderschaft vom gemeinsamen Leben“78, mit denen der Kreis verbunden war.79

Allerdings konnten sich die beiden Seiten über die Modalitäten einer Neugründung nicht einigen. Für Schlink ist klar, daß die Schwesternschaft auf dem inneren Weg weitergeführt werden soll, der für ihr eigenes Leben in den Jahren vorher bestimmend geworden war: der Weg der Buße, der bräutlichen Liebe und der Nachfolge. Dies ist für Schlink ein „inneres Muß“, eine „innere Eingebung“, die Gott ihr „immer deutlicher“ gezeigt hat.80 An ihrer Gewißheit über den „Willen Gottes“ hält sie fest, auch dann, als die Freunde meinten, die Mädchen sollten eine diakonische Ausbildung bekommen und nicht den „Glaubensweg“ ohne feste finanzielle Einnahmen auf Spendenbasis gehen, wie Schlink es vorhatte.81 Schlink berichtet, daß Riedinger seine diesbezügliche Meinung aufgrund eines Losungswortes aufgab, das zweimal als Weisung für die Entscheidung gezogen wurde: „Wer sein Leben verliert, der wird es finden.“82

Die Gründung der Schwesternschaft findet am 30. März 1947 statt. Sieben Mädchen beginnen das gemeinsame Leben mit ihren Leiterinnen Klara Schlink und Erika Madauss im Schlink´schen Elternhaus. Der Name „Ökumenische Marienschwesternschaft“ wird ihnen von Paul Riedinger gegeben; er wird ihr „geistlicher Vater“83, der allerdings schon 1949 stirbt. Der Name „ökumenisch“ weist auf die Lebenshaltung der allumfassenden Liebe, nicht auf etwas Organisatorisches hin, der Ausdruck „Marienschwesternschaft“ auf die Mutter Jesu, die ihm in restloser Hingabe der Liebe bis zum Kreuz folgte.84 Dieser ursprüngliche Name wurde 1964 in „Evangelische Marienschwesternschaft“ geändert.85 Riedinger gab dem Orden auch einen internen Namen: „‘Marienschwestern von den Dornen Jesu‘, daß wir eben die Schm. [Schmach]-Schwesternschaft sein sollten...“86 Klara Schlink bekam, ebenfalls von Riedinger, den Schwesternnamen „Mutter Basilea“, der auf die Berufung zum „königlichen Priester“ hinweisen sollte; Erika Madauss wurde „Mutter Martyria“ genannt, Zeugin für den Herrn. Auch die Schwestern empfingen neue Namen, jede mit dem Beinamen Maria.87

Beim Eintritt in die Marienschwesternschaft durchläuft eine Schwester zuerst eine halbjährige Probezeit als „Rufschwester“, danach bekommt sie ihren Schwesternnamen und empfängt die Ordenstracht. Es folgt eine zweijährige Zeit als „Wegschwester“, in der sie noch nicht an allen Zusammenkünften des Ordens teilnehmen darf. Erst als „Kreuzschwester“ gehört sie zur „Familie“. Nach insgesamt sieben Jahren findet die sogenannte „Brautweihe“ statt, die Einsegnung zur „Brautschwester“.88 Nur Brautschwestern vertreten die Schwesternschaft nach außen. Die Marienschwesternschaft hat keine offiziellen Gelübde, jedoch Hingaben bei den Weihen zur Weg-, Kreuz- und Brautschwester, die intern als Gelübde gelten.89 Es gibt auch keine offizielle Ordensregel; an deren Stelle treten jedoch die von Mutter Basilea geschriebenen Gebote als „interne Regel“90.

Die Schwesternschaft wurde als Jugendverein lizensiert, später als „Eingetragener Verein“ registriert.91

1948 bildet sich eine Art Tertiärschwesternschaft, die „Dornenschwestern“, aus solchen Frauen, die altershalber oder wegen Heirat sich nicht der Marienschwesternschaft anschließen können. Sie leben weiter in ihren Familien und sammeln sich regelmäßig zu Rüstzeiten. Seit 1953 führen verwitwete oder ledige Dornenschwestern ein gemeinsames Leben als „Dornenkranzschwestern“. 1967 wurde eine Bruderschaft, die „Kanaan-Franziskus-Brüder“ gegründet.92 „Kanaanfreunde“ wird der engste Freundeskreis genannt, der sich verpflichtet, die Ziele der Marienschwesternschaft zu fördern, und der in „Kanaanfreundeskreisen“ regelmäßig zusammenkommt.93 Im Jahre 1989 gehörten zu dem Orden 189 Marienschwestern, 15 Brüder, 34 Dornenkranzschwestern und 34 Dornenschwestern.94

„Kanaan“ wird das Gelände genannt, auf dem die Marienschwestern beginnen, in Eigenarbeit eine Kapelle und ein Mutterhaus zu bauen, nachdem sie 1950 aufgefordert wurden, das Steinberghaus zu verlassen und kurz danach von den Eltern einer Schwester ein Grundstück in einem Vorort Darmstadts geschenkt bekamen.95 In den darauffolgenden Jahren wird nach und nach ein etwa 10 Hektar großes angrenzendes Grundstück auf „Glaubenswegen“ erworben und bebaut. Es werden unter anderem eine Druckerei, ein Gästehaus und eine zweite Kapelle für Verkündigungsspiele errichtet.96

Den Auftrag der Schwesternschaft definiert Schlink mit einem Wort: Liebe. Doch es ist „nicht die Liebe, die unser Vater Riedinger im Auge hatte“, der die diakonische Tätigkeit meinte, sondern „daß ich mit dieser Liebe etwas anderes meinte, ... was der Herr einem so zeigt und in den Weg legt als Auftrag... Und da ist mir dann innerlich klar geworden: nicht nur allein Gebetsschwesternschaft... Es soll eben auch eine Schwesternschaft sein, die für den Herrn Jesus Vorstöße macht...“97 Es ging um die bräutliche Liebesvereinigung mit Jesus, in der Schlink die Aufträge der Schwesternschaft als Offenbarungen des Geistes empfing. Vor der Gründung habe sie die Offenbarungen noch nicht gehabt; da seien es verschiedene Bücher gewesen, die sie beeinflußt hätten. Sie nennt ein nicht näher bibliographisch zitiertes Buch über das „Heiligtum“ und ein Buch von Johanna von Chantal98, das sie in der Erwekungszeit erneut zur bräutlichen Liebe entzündet hätte.99

Die anfänglichen Aufträge der Schwesternschaft - Gebet, missionarische Einsätze und der Druck von Vorträgen Schlinks - erweitern sich nun in vielfältiger Weise. Schlink erlebt 1950 einen Ruf in die „Klausur“ aufgrund von Erlebnissen der bräutlichen Liebe zu Jesus.100 Dies bedeutet, daß sie sich immer wieder für viele Monate in die Einsamkeit zurückzieht. Es sind „Geburtsstunden“ der Aufträge: Schlink beginnt, aufgrund ihrer Gotteserlebnisse Bücher zu schreiben. Sie bekommt den Auftrag, überall für Jesus Denkmäler zu setzen, den sogenannten „Lobpreisauftrag“. Sie erhält des weiteren die Offenbarung, ein Land, „Kanaan“, einen „Gottesstaat“ mitten in der Welt zu bauen. Er soll das Paradies darstellen. Außerdem hört sie den Ruf, die ihr mitgeteilte Botschaft, die „Kanaan-Botschaft“, unter alle Völker zu bringen - um nur einige dieser „Aufträge“ zu nennen. Deren praktische Ausführung geschieht durch die Schwestern in der Druckerei, im Verlag, in der Gästebetreuung, in den ausländischen Niederlassungen.101

Die sowohl äußere als auch innere Entwicklung der Schwesternschaft wurde nicht nur am Anfang, sondern wird auch weiter von der persönlichen Glaubensgeschichte Schlinks bestimmt.

In den Jahren 1953-1955 unternimmt Schlink sogenannte „Versöhnungsreisen“. Sie besucht die christlichen Werke, die in der Zeit der „Erweckung“ lehrmäßige Bedenken hinsichtlich der im Werden begriffenen Marienschwesternschaft geäußert hatten. Schlinks Absicht ist es, durch die Gesinnung der Liebe Einheit zu bewirken. Dies geschieht jedoch nicht. Die Kluft zwischen der Marienschwesternschaft und besonders den „evangelikalen“ Kreisen bleibt weiterhin bestehen. Mehr Erfolg haben Schlinks „Klösterreisen“ im römisch-katholischen Raum. Es entstehen gute Verbindungen, die - auch mitbedingt durch Schlinks Besuch beim Papst 1953 - den Anfang für viele weitere Beziehungen der Schwesternschaft zu katholischen Kreisen bedeuten und die auch offene Türen für das Schrifttum mit sich bringen.102

Im Jahr 1963 reist Schlink zum Sinai. Ihre inneren Erlebnisse dort führen dazu, daß sie in den folgenden Jahren zur Deuterin des Zeitgeschehens und zur warnenden Stimme vor Gottes nahendem Gericht wird. Dies bekommt seinen Niederschlag in Schriften über die Zeichen der Zeit, z.B. die Reihe „Wort zur Stunde“, die zu Hunderttausenden im In- und Ausland verbreitet werden. Der auf dem Sinai empfangene „Völkerauftrag“ führt dazu, daß Marienschwestern ins Ausland geschickt werden, um die „Kanaan-Botschaft“ durch Reisedienste und in den Auslandsniederlassungen zu verbreiten. Gäste aus anderen Ländern werden zu Rüstzeiten nach „Kanaan“ eingeladen. Es erfolgen viele Eintritte ausländischer Schwestern und Brüder in den Orden. Im Jahr 1989 gab es 83 Ausländerinnen und 10 Ausländer in der Schwesternschaft bzw. in der Bruderschaft.103

Die Einweihung von „Kanaan“ wird 1966 gefeiert, als es fertig bebaut ist. Von da an blüht das Werk in Darmstadt immer mehr auf. Die Verwirklichung der „Sendung“ in Gestalt von Druckerzeugnissen und der Verbreitung von Schlinks Schrifttum in über 60 Sprachen sowie durch Herstellung von Radio- und Tonbandbotschaften, durch Rüstzeiten, Verkündigungsspiele und -reisen, Jugendlager etc. läuft auf Hochtouren. Tausende von Besuchern aus der ganzen Welt kehren jährlich bei den Marienschwestern ein.104

Als der Höhepunkt des Wirkens Ende der siebziger Jahre erreicht ist, wird sich Schlink darüber klar, daß die „Sendung“ nicht mehr von Darmstadt aus weitergeführt werden kann. Die Arbeit von „Kanaan“ müsse verringert und dafür sollten neue Niederlassungen im Ausland gegründet werden, von denen aus die Tätigkeit fortgeführt werden könne. Der Grund für die Reduzierung im Inland liegt darin, daß Schlink die Zeit des Wirkens als abgelaufen ansieht und auch mit einer kommunistischen Machtübernahme in Deutschland rechnet. Diese wiederum ließe durch neue Gesetze eine Enteignung von „Kanaan“ erwarten. Außerdem empfängt Schlink von verschiedenen Seiten Weissagungen, die einen sogenannten „Todesstoß“, eine Verleumdung gegen das Werk der Marienschwestern, ankündigen, die deren Weiterabeit unmöglich machen würde. Schlink zieht daraus die Konsequenzen und sendet den größeren Teil der Schwestern 1980 in andere Länder und läßt dort neue „Kanaan-Zentren“ gründen. 1986 gab es insgesamt 24 Niederlassungen in 21 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Auf „Kanaan“ hört u.a. aller Gästebetrieb auf.105

Da weder die Enteignung noch der „Todesstoß“ stattfand, ging die Arbeit auf „Kanaan“ weiter, wenn auch stark reduziert. Seither konzentrieren sich die Marienschwestern in Darmstadt auf Film- und Videoarbeit. Die Verbreitung der Filme geschieht hauptsächlich in der englischssprachigen Welt.106

Trotz der Dezentralisierung der Tätigkeit hat der Orden seinen sehr einheitlichen Charakter behalten. Dies ist dadurch zu erklären, daß seine Aufträge und seine ganze Existenz nur ein Ziel haben: die Schlink anvertraute und durch sie vermittelte Botschaft auszuleben und weiterzutragen. Die Einheit wird durch die hierarchische Struktur der Schwesternschaft gewährleistet; sie reicht auch bis in die Auslandsniederlassungen hinein. Nach Schlink ist Demokratie unbiblisch. Die höchste Autorität obliegt ihr als der Oberin des Werkes.107 Die sogenannten „Kapitelsitzungen“, später „Lichtgemeinschaften“ genannt, in denen das öffentliche Sündenbekenntnis der Anfangszeit wöchentlich fortgeführt wird, bewahren die Einheit und die innere Zucht und Ordnung. Nach außen sondert sich die Marienschwesternschaft von anderen Gemeinschaften ab.108

Mitten in allem Wirken nach außen führen die Marienschwestern persönlich ein Leben „im Kloster“. Diese Kombination verbunden mit einer praxisbezogenen, „tiefen“ Verkündigung hat viele Menschen begeistert. Andere sind jedoch denen gefolgt, die seit der Anfangszeit Bedenken äußerten. Diese Stimmen sollen im Folgenden zu Wort kommen.

1.3. DIE MARIENSCHWESTERNSCHAFT IM WIDERSTREIT DER MEINUNGEN109

Die Erweckung und Entstehung der Marienschwesternschaft hat in den vierziger Jahren in der Öffentlichkeit viel Kritik hervorgebracht. Auch später waren kritische Stimmen zu hören, die Fragen an die Marienschwesternschaft stellten. Im Folgenden werden chronologisch die Hauptpunkte dieser Kritik kurz dargestellt, zusammen mit Antworten seitens der Schwesternschaft, sofern sie darauf reagiert haben.

Siegfried von Kortzfleisch betrachtet in seinem 1963 erschienenen Buch „Mitten im Herzen der Massen“ kritisch die „Kapitelsitzung“, d.h. das öffentliche Sündenbekenntnis der Schwestern. Dabei gehe es nach Kortzfleisch um eine sozialisierte Beichte, bei der bestimmte Gruppengesetze ins Spiel kämen. Aus der wöchentlich vollzogenen Selbstenthüllung, in der sich die einzelne Schwester der Gemeinschaft preisgibt, folge, daß sie der Gemeinschaft vor sich selbst den Vorrang einräume. Es läge der Zwang nahe, der anderen Schwester ebenso zu dieser Selbstpreisgabe an die Gemeinschaft zu verhelfen.110 „Die Gebeugten beugen sich gegenseitig. Individualität kommt nicht dagegen auf.“111 Kortzfleisch weist in diesem Zusammenhang auf eine Aussage Schlinks gegenüber einem katholischen Bischof hin. Auf seine Frage, aus welchem inneren Erlebnis heraus sie die Gemeinschaft forme, habe Schlink geantwortet: „Aus dem dreimaligen wöchentlichen Schuldkapitel.“112

Kortzfleisch bemerkt, daß individuelle Erlebnisse Schlinks für die ganze Gemeinschaft verpflichtend würden. Ein einziges Bibelwort genüge dann, um die aus diesem Erleben heraus entstandene Lehre zu begründen. Schlinks persönliche Einsicht werde Programm für die Zukunft des Werkes und besitze unanfechtbare Autorität.113

Die Schwestern versuchen nach Kortzfleisch, „katholische“ Elemente mit einem extremen Biblizismus zu vereinen, der weithin als Erzeugnis der reformatorischen Kirchen angesehen wird, und dies mit einer Beimischung von gewissen spiritualistischen und ekstatischen Elementen zu verbinden. Darin zeige sich die Bemühung, das Unvereinbare zu einer Einheit zu verschmelzen. Daraus leite sich ein zwiespältiger Eindruck des Werkes ab. Kortzfleisch stellt die Frage, ob nicht die „innere Disziplin der Marienschwestern zwangsläufig umso schärfer durchgeführt“ werden müsse, „je mehr sie bereit sind, den Geistbegabungen freie Entfaltung zu gewähren.“114

Die bis Anfang der sechziger Jahre erschienene Kritik (soweit sie veröffentlicht wurde) faßt Kortzfleisch in folgenden Punkten zusammen:

- Die Marienschwestern verzichten auf Diakonie. Die Gefahr liegt nahe, daß sie um sich selbst zu kreisen beginnen.

- Sie führen ein eigenwilliges Leben, in dem sie sich von Losungen und Weisungen führen lassen. Sie sind nicht bereit, sich unter eine höhere kirchliche Ordnung zu stellen.

- Idee und Wirklichkeit fallen bei ihnen auseinander, so bei der Lehre über die Armut und dem tatsächlichen Reichtum des Werkes, ebenso bei der Verkündigung der bevorstehenden Apokalypse und den unternommenen Bauprojekten.

- Die Schwestern leben eine falsche Rechtfertigungslehre. Sie träumen von einer Gerechtigkeit, „die sich aus Glaube und Werken zusammensetzt“.115

Richard Ising (1965) kritisiert in der Öffentlichkeit die Stellung und den Gebrauch der Gnadengaben in der Marienschwesternschaft. Das Werk sei aus der Pfingstbewegung entstanden. Bei den Geistesgaben geschehe keine schriftgemäße Prüfung. In den charismatischen Botschaften werde die „Ich-Form“ benutzt, in der Gott spreche. Das Geistwort stehe über dem Schriftwort.116

Das Ziehen von einzelnen Losungen, durch die das Werk sich von Gott leiten ließe, führt nachIsing zu einem Sich-Erheben über die Schrift. Ising wirft der Schwesternschaft - wie Kortzfleisch - auch Reichtum und eine überspitzte Endzeiterwartung vor.117

Schlink bestreitet in ihrer Klarstellung auf Isings Kritik den Ursprung des Werkes aus der Pfingstbewegung. Das Werk sei aus der kirchlichen Arbeit der Mädchenbibelkreise entstanden. Die Gnadengaben stünden ganz am Rande. Das Charisma der Weissagung, das sich vielfach in Formen von Gesichten in der Schwesternschaft zeige, „ist unter uns nur Rankwerk um den Grundpfeiler der biblischen Verkündigung, der Botschaft vom Kreuz.“118 Schlink definiert, um was es bei der Gabe des Gesichtes geht: äußerlich sind es Bilder, die geschaut werden, nicht Erscheinungen Jesu; inhaltlich geht es darum, die biblische Wahrheit eindringlich nahezubringen.119 Als Beleg für die Richtigkeit der Ich-Form in den Weissagungen führt Schlink Sadhu Sundar Singh ins Feld, der in ähnlicher Weise Geistesbotschaften empfing. Sie räumt ein, daß es in der Schwesternschaft Weissagungen in Ich-Form zwar gebe, sie selbst jedoch solche nicht weitergegeben habe. „Alle Marienschwestern können bezeugen, daß dies nicht der Fall ist.“120 Betreffs der Prüfung der Geister betont Schlink, daß Männer, die auf biblischem Boden stehen, die Gnadengaben in der Schwesternschaft geprüft und als biblisch beurteilt hätten. Als wichtigsten Erweis der Echtheit der Geistesgaben bezeichnet Schlink die Tatsache, daß die Gaben aus Liebe und nicht aus seelischen Motiven gebraucht werden.121

Die Behauptung einer überspitzten Enderwartung ist nach Schlink unzutreffend. Vielmehr gelte die nüchterne Bereitung, auf die Luther mit dem Bild vom Pflanzen des Apfelbaumes hingewiesen habe. Die Schwesternschaft hätte sich nie angemaßt, „irgend einen Termin des Endes festzustellen“.122Schlink weist ebenso die Kritik bezüglich des Ziehens der Losungen zurück. Sie seien niemals als Entscheidungskriterium für ein konkretes Handeln gewesen. Das Wort Gottes als Ganzes stünde über den einzelnen Losungsworten. Die Losungen dienten lediglich dazu, den Willen Gottes gewisser zu machen.123

Der GnadauerVerband betont 1966 angesichts der Auseinandersetzung, die das Buch von Ising verursacht hatte, daß in einigen Schriften von Schlink ein starker Enthusiasmus festzustellen sei, „so daß der Gnadauer Verband nicht gut daran täte, eine Unbedenklichkeitserklärung für die Marienschwesternschaft abzugeben“.124

In der Anfang 1972 erschienenen Seelsorgerlichen Orientierung nehmen namhafte Persönlichkeiten mit ihren Unterschriften positiv Stellung für die Schwesternschaft und bezeugen, daß das Werk „einen göttlichen Auftrag hat und zum Nutzen aller eine Lücke in der Gemeinde Jesu ausfüllt“. Unter der nüchternen biblischen Verkündigung der Schwesternschaft seien Menschen zum Glauben gekommen und geistlich gefördert worden. „Wir haben erkannt, daß die ganze Botschaft der Heiligen Schrift die alleinige Grundlage und Richtschnur des Glaubens, des Lebens und der Verkündigung der Marienschwesternschaft ist.“125 Die Orientierung weist weiter darauf hin, daß die Geistesgaben dort in „biblischer Ordnung und Nüchternheit“ praktiziert würden. Der Name des Werkes „Evangelische Marienschwesternschaft“ bedeute nicht, daß Maria in unbiblischer Weise verehrt würde. Über sie würde nicht anders als neutestamentlich gelehrt.126

Die Deutsche Evangelische Allianz (DEA) kommt in ihrer Beurteilung des Werkes 1974 zu dem Ergebnis, daß in den Veröffentlichungen von Schlink „starke lehrmäßige Einseitigkeit“ zu finden sei. Das biblische Gottesbild werde durch eine „anthropologische Gewichtsverlagerung“ in Frage gestellt. Beherrschend sei die Forderung der Reue, die Gott notwendigerweise mit Charismen des Glaubens, der Wunder und der bräutlichen Liebe beantworten müsse. Entgegen der Heiligen Schrift behaupte Schlink, daß Jesu Leiden am Kreuz nicht beendet sei und die Aufgabe der Gläubigen darin bestünde, Jesus zu trösten. Die DEA hält es für fraglich, „ob die biblisch-reformatorische Erkenntnis von Jesus Christus noch abgedeckt wird“.127

Anhand der praktischen Lebensgestaltung der Marienschwesternschaft stellt die DEA die Frage nach der Begründung und Berechtigung christlicher Kommunitäten. Eine wesentliche Grundstruktur der Marienschwesternschaft trete in ihrem ursprünglichen Namen „Ökumenische Marienschwesternschaft“ zutage. Die DEA übt weiter Kritik an der dominierenden Rolle der Oberinnen, an der Verbindlichkeit ihrer Aussagen den Schwestern gegenüber und an der Institution der Lichtgemeinschaft, die „sich dem Blick der Öffentlichkeit bewußt entzieht“.128 Mit ihrer Stellungnahme will die DEA kein „Verdammungsurteil“ über das Werk der Marienschwesternschaft aussprechen, aber auch keine „Unbedenklichkeitserklärung“ abgeben. Dieser Beschluß hatte 1975 zur Folge, daß der „Evangeliumsrundfunk“ in Wetzlar es ablehnte, Sendungen von Schlink auszustrahlen.129

1982 erscheint eine Schrift gegen die Marienschwesternschaft, die einen eigenen Erfahrungsbericht enthält: „Die Evangelische Marienschwesternschaft - ein Ort der Gemeinde Jesu?“ von Helmut Baginski und Otto Markmann. Baginski geht in seiner Beurteilung von den Erfahrungen aus, die er als Pfarrer des Werkes in den Jahren 1966-1969 dort gemacht hat. Er bemerkt, in dieser Zeit die Schwesternschaft von „recht weit innen“ kennengelernt zu haben, und doch nicht „an die innersten Geheimnisse herangelassen“ worden zu sein. Der spätere Kontakt mit ausgeschiedenen Schwestern und Freunden des Werkes ergänzen seine Erfahrungen.130

Das äußere Erscheinungsbild des Ordens kann zwar faszinieren, so Baginski, aber ein näheres Hinsehen und das Anlegen der Maßstäbe des biblischen Wortes und der Lehre der Reformation läßt die Kehrseite entdecken. Bei der Buß- und Beichtpraxis gehe es letztlich darum, daß die Schwestern total an die Autorität der Oberinnen gebunden und zu einem bedingungslosen Gehorsam genötigt werden. Die Bußleistungen, die die Schwestern nach ihrem Sündenbekenntnis auferlegt bekommen, erinnerten an die katholische Bußpraxis mit Strafabbüßungen.131 Ein ehemaliger Freund des Werkes habe dies wie folgt ausgedrückt: „Auf Kanaan werden einem im Grunde die Sünden nicht vergeben, sondern man wird an sie gebunden, sie werden einem behalten.“132

Betreffs des Glaubens wird nach Baginski theoretisch die Glaubensgerechtigkeit betont, doch inhaltlich verstehe man unter Glauben bestimmte Glaubensziele, die man sich für die eigene persönliche Entwicklung vornehmen solle, und Wunder des Glaubens, die für das Werk wichtig seien.133

Der vom Menschen erbrachten und eben nicht der von Gott geschenkten Liebe kommt nach Baginski in der Praxis der Schwesternschaft die zentrale Bedeutung zu. In ihr zeige sich eine grundlegende Verschiebung gegenüber dem, was die Heilige Schrift über die Liebe zu Jesus sagt.134

Baginski kritisiert die Unantastbarkeit der Autorität, die Schlink in dem Werk zukommt. Hektische Selbstverteidigung entstehe auf Seiten der Schwestern, wenn von außen Kritik geübt wird. Auf der anderen Seite gebe es ein ängstliches Verbergen von Phänomenen in der inneren Ausgestaltung des Ordens.135

Im zweiten Teil der Schrift gibt Otto Markmann seiner Kritik darin Ausdruck, daß Schlinks Lehre eines heute noch leidenden Christus über das Schriftwort hinausgehe. Das gleiche gelte für Schlinks Lehre, daß es Aufgabe des Gläubigen sei, Jesus zu trösten.136

Eine Stellungnahme seitens der Schwesternschaft zu der Schrift von Baginski und Markmann wird von allen Schwestern und Brüdern unterschrieben. Sie hat den Charakter eines Selbstzeugnisses, in dem die befreiende Seelsorge der Oberinnen betont wird. Das Leben auf „Kanaan“ sei für die Schwestern und Brüder „ein Vorgeschmack vom Himmelreich auf dieser Welt“. Die Lehre sei gesund und biblisch. Es wird als schmerzlich empfunden, daß das Wunderwirken Gottes unglaubwürdig gemacht worden sei. Die Stellungnahme betrachtet die erschienene Schrift als eine „Schmähschrift“, durch die vor allem der Oberin Mutter Basilea eine Bestätigung dafür gegeben wird, daß sie eine wahre Nachfolgerin Jesu sei, dem ebenfalls Schmach widerfuhr.137

2. DAS THEOLOGISCHE SYSTEM VON SCHLINK UND SEINE PRAKTISCHEN KONSEQUENZEN

2.1. DER BUSSKAMPF ALS VORAUSSETZUNG UND FOLGE DER RECHTFERTIGUNG

2.1.1. Das Bußverständnis von Schlink im Licht ihrer religionspsychologischen Doktorarbeit

„Die Bedeutung des Sündenbewußtseins in religiösen Kämpfen weiblicher Adoleszenten“ ist Titel und Thema von Schlinks Dissertation.138 Hier sind Aussagen über ein breites Feld des christlichen Lebens zu finden. Schlink spannt den Bogen angefangen von dem Sündenbewußtsein bis hin zur Heiligung des Menschen. Den Kern der Dissertation bildet die Buße.139 Sie wird als ein psychologischer Prozeß im Menschen dargestellt.140

Bevor der Ablauf der Buße nachgezeichnet wird, sollen zuerst einige Hauptgedanken über das Sündenbewußtsein behandelt werden, denn nach der Dissertation bildet das Sündenbewußtsein das Fundament für die Buße. Außerdem werfen die von Schlink erhobenen Arten des Sündenbewußtseins ein Licht darauf, wie „Sünde“ in der Dissertation verstanden wird. Schlink unterscheidet vier Arten des Sündenbewußtseins: „ethisch-aktuelles“, „ethisch-existentielles“, „religiös-aktuelles“ und „religiös-existentielles“ Sündenbewußtsein.141

Die Arten des Sündenbewußtseinsbzw. der Sünde

Die erste Guppe, das „ethisch-aktuelle“ Sündenbewußtsein, umfaßt einzelne Gedanken, Taten und Unterlassungen, die im Widerspruch zu Gottes Gesetz stehen. Durch das Briefmaterial der Doktorarbeit werden konkrete Sünden erhoben, z.B. sexuelle Leidenschaften, Mangel an Liebesfähigkeit, Eigennutz, Selbstsucht, Trotz, Lüge, Diebstahl, Ehrgeiz, Selbstgefälligkeit, Feigheit und Neid. Es sind Sünden, die als ein aktives Verhalten und Tun gegen Gottes Willen dem Menschen bewußt werden. Sie äußern sich in der Beziehung zu den Mitmenschen, doch ist der Sündigende sich auch klar darüber, daß er die Sünde vor Gott begangen hat.142

Bei dem „ethisch-existentiellen“ Sündenbewußtsein ist eine Aufzählung der Sündeninhalte nicht nötig, denn dieses Sündenbewußtsein hat nur einen Inhalt, das Ich des Menschen. Es wird definiert als „das alte Ich, der böse Geist in uns“. Die ethisch-existentielle Sünde wird auch als die „Wesenssünde“ bezeichnet. Sie ist von einem Verhalten der Ichhaftigkeit und Ichsucht gekennzeichnet. Die Persönlichkeit des Menschen wird dabei von dem Geist der Sünde, nicht vom Geist Christi beherrscht. Es wachsen Früchte der Ichhaftigkeit hervor, ethisch-aktuelle Sünden wie Lieblosigkeit, Hochmut, Unzufriedenheit usw., die die Persönlichkeit zerstören. Im umgekehrten Fall, bei Ichverneinung und dem Beherrschtwerden von Gottes Geist, erwachsen Früchte des Geistes, die die Persönlichkeit aufbauen. Somit gibt es einen Zusammenhang zwischen der ethisch-existentiellen und der ethisch-aktuellen Sünde. Die Wesenssünde manifestiert sich in einzelnen aktuellen Sünden. Die Wesenshaltung der Ichhaftigkeit ist wie eine Quelle, aus der die einzelnen aktuellen Sünden fließen. Diese Quelle hat den Charakter einer Willensrichtung und einer persönlichen Haltung, die nur sich selbst sucht und will. Sie hat nur das eine Anliegen, daß das eigene Ich groß bleibt und nicht gedemütigt wird.143

Die dritte Kategorie des Sündenbewußtseins ist das „religiös-aktuelle“ Sündenbewußtsein. Hier geht es um Sünden religiöser Natur, z.B. mangelnde Verbundenheit mit Gott, mangelndes Dienen und Zeugen für Gottes Reich, Unglaube, Vernachlässigung des Betens oder Bibellesens, mangelnde Liebe zu Gott. Wie bei den ethisch-aktuellen Sünden haben auch diese als Quelle die Wesenssünde, die Wesenshaltung der Ichhaftigkeit.144

Das „religiös-existentielle“ Sündenbewußtsein ist dem ethisch-existentiellen darin ähnlich, daß man nicht verschiedene Inhalte des Sündenbewußtseins aufzählen kann. Das religiös-existentielle Sündenbewußtsein wächst aus ethisch-aktuellen oder religiös-aktuellen Sünden heraus. Es bildet nicht die Quelle dieser Sünden, sondern ist ihre Folge. Es verdichtet sich zur Erkenntnis der Unreinheit vor Gott. Der Mensch fühlt sich durch und durch schlecht, arm und elend, als ein Nichts vor Gott. Es kann zu einem tiefen Schuldbewußtsein kommen auch ohne vorhergehende aktive Sünde, wo dies allein in der Erkenntnis der Heiligkeit Gottes gründet. Dieses Sündenbewußtsein hat keine voluntaristische Grundhaltung wie das ethisch-existentielle. Die Art des Sündenbewußtseins zeigt sich nach Schlink in Jes.1, 5-6: „Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt, von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an ihm.“145

Die Entstehung der Sündenerkenntnis behandelt Schlink, indem sie die „auslösenden Reize“ des Sündenbewußtseins schildert. Als wichtigsten Auslöser nennt sie das „Erleben von Sünde und Schuld“. Es ist die Erfahrung des vergeblichen Ringens mit der Sünde, die erlebte Bindung an die Ichsucht. Schuldgefühle erweckt weiter das „Messen am Ideal“. Hier meint Schlink vor allem, daß sich der Mensch in seinem sittlichen Leben an einer Führerpersönlichkeit mißt. Die Erkenntnis des Abstandes gegenüber dem Führer bringt Erkenntnis der Sünde. Der dritte auslösende Reiz ist das „Zurechtweisen und Aufrütteln“. Wenn dies durch einen Führer geschieht, kann das, besonders bei Jugendlichen, tiefste Sündenerkenntnis hervorrufen und starken Einsatz für ein Anderswerden der Persönlichkeit bewirken, weil der Jugendliche dem Führer bedingungslos folgen will. Hinter allen Reizen zur Sündenerkenntnis läßt sich nach Schlink schließlich Gott erblicken als die tiefste Ursache.146

Schlink nennt außer den auslösenden Reizen zum Sündenbewußtsein noch das Sündenbewußtsein „fördernde Einwirkungen“. Als solche sieht sie „Unvollkommenheitsgefühle“, „Unlustgefühle beim Sündenakt“ und „Erlebnisse von Leid und Not“. Diese sind indirekte Ursachen zur Sündenerkenntnis und leisten die Vorarbeit. Sie wecken das Sehnen nach dem Anderswerden und den Willensentschluß zum Kampf gegen schlechte Eigenschaften. Sie bringen die Seele zur Selbstbesinnung und Prüfung vor Gott.147

Die vier Arten von Sündenbewußtsein führen, so Schlink, zu der einen Feststellung, daß hinter den aktiven Sünden die Ichsucht als die Sünde schlechthin steht. Es ist das fortwährende Trachten des Menschen, sein Ich groß zu machen und seinem Ich Glück zu verschaffen.148 Die eigentliche Veranlassung zur Sünde ist nach Schlink immer die gelockerte Verbindung mit Gott, d.h. konkret die Vernachlässigung von Gebet und Bibellesen. Je lockerer die Verbindung mit Gott wird, desto mehr wächst die Sünde durch das Wachsen des alten Ich. Und umgekehrt: je inniger die Verbindung mit Gott wird, desto kleiner wird die Macht der Sünde durch das Sterben des alten Ich.149

Schlink vergleicht auch miteinander den Kampf, den verschiedenartige Sünden hervorrufen. Sie stellt fest, daß der Kampf gegen die ethisch-aktuelle Sünde ein negativer Kampf gegen das Begehren der Sünde ist. Der religiös-aktuellen Sünde dagegen folgt ein positiver Kampf für das Mehr an Liebe und Gutem. Eine Verlagerung des Schwerpunktes zum Positiven ist möglich, und zwar durch das Wachsen der „Innigkeit des Gottesverhältnisses“. Wer in eine nahe Verbundenheit mit Christus hineinkommt, für den bedeutet Sünde ein Betrüben und eine Verunehrung seines Herrn; wenn sie vorher ein Nicht-Erfüllen des Gesetzes war. Der Mensch ist dabei religiös gereift. Den Mittelpunkt seines Lebens bildet nicht mehr sein Ich, sondern Gott. Hier kann nach Schlink eine Entwicklung vom Gesetz zur Freiheit beobachtet werden.150 - Das Sündenbewußtsein wird nun zu einem dynamisch-psychologischen Prozeß im Menschen.

Das Sündenbewußtsein in seinem Ablauf

Schlink teilt den „Ablauf des Sündenbewußtseins“ in folgende Stadien ein: „Erlebnis der Reue“, „Erlebnis der Vergebung“ und „Metanoia“.151 Das Stadium der „Reue“ wird gekennzeichnet durch den Schmerz und die Scham über die begangenen Sündenakte und die Abscheu über das alte Ich. Die Ichverneinung nimmt der Sünde die Kraft zu ihrer Fortsetzung und bahnt den Weg für eine neue Zielsetzung. Vor oder zugleich mit der Reue tritt oft Angst vor dem Gericht Gottes auf.152

Die Reue treibt den Menschen dazu, die „Vergebung“ Gottes zu suchen. Der Sünder erlebt, daß er durch seine Sünde dem Gericht Gottes verfällt, das ihn verdammt und aus der Gemeinschaft mit Gott ausstößt. Es entsteht eine „Wand“ zwischen ihm und Gott. Das Gericht ist ein dem Menschen unertragbarer Zustand. In der Vergebung erlebt er eine Wiederherstellung der Gottesgemeinschaft und ein Gefühl der Befreiung.153 Allerdings hat die Vergebung Gottes eine Bedingung. Es ist „die innere Umwandlung des Sünders, die Buße und die Reue“.154 Nur der, der seine Sünden bereut, verlangt nach der Vergebung und kann sie erleben; jedem anderen bleibt sie verschlossen. Da die Seele nicht zur gleichen Zeit diesen größten Widerspruch - die Sünde auf der einen, die Heiligkeit und Liebe Gottes auf der anderen Seite - in sich beherbergen kann, beginnt ein heißer Kampf. Es ist der gewaltigste Kampf des Menschenlebens, der Kampf gegen die Sünde und sein Ich, den „alten Adam“. Dieser Kampf geht nach Schlink schon dem Akt der Vergebung voraus