Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Alrevés

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Libros Singulares

- Sprache: Spanisch

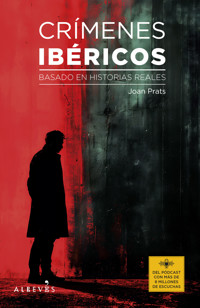

Cada quince días, el podcast Crímenes ibéricos fascina a sus decenas de miles de seguidores con la narración de los casos más negros de la historia de España, que conmocionaron al país y al mundo y que pusieron en vilo a las autoridades e investigadores de todo nuestro territorio. En este volumen coordinado por Joan Prats, director del podcast, y escrito por los brillantes redactores del programa con la misma garra, tensión e intriga que muestran en cada uno de sus capítulos, se presentan los diez casos reales que no se han abordado en el programa, escritos con una prosa tan adictiva como bien documentada, seguidos por los análisis criminalísticos de nuestros especialistas. Malhechores impunes, misteriosos asesinatos, víctimas indefensas y victimarios despiadados, los más aterradores y escalofriantes crímenes ibéricos, ahora en un libro que mantiene el suspense hasta el final y que no podremos abandonar hasta alcanzar su última página.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 419

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Joan Prats, coordinador de este volumen, es director del pódcast Crímenes ibéricos y de Abbcast.

Marc Truco y Mar Jiménez, del equipo Crímenes Ibéricos, han colaborado escribiendo los casos del presente libro.

Para el análisis de cada caso contamos con los inestimables conocimientos de los criminólogos Antonio Sanz, criminólogo de la Fundación Municipal de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz y vicepresidente de ANDACRIM, y María Hernández Moreno, Dra. en Ciencias Forenses, criminalista especializada en visualización y análisis de patrones de manchas de sangre, coordinadora de Investigación y docente en el Grado en Criminología de la Universidad Isabel I.

Contra Crímenes ibéricos

Cada quince días, el pódcast Crímenes ibéricos fascina a sus decenas de miles de seguidores con la narración de los casos más negros de la historia de España, que conmocionaron al país y al mundo y que pusieron en vilo a las autoridades e investigadores de todo nuestro territorio.

En este volumen coordinado por Joan Prats, director del pódcast, y escrito por los brillantes redactores del programa con la misma garra, tensión e intriga que muestran en cada uno de sus capítulos, se presentan los diez casos reales que más han fascinado a los oyentes a lo largo de la historia del programa, escritos con una prosa tan adictiva como bien documentada, seguidos por los análisis criminalísticos de nuestros especialistas.

Malhechores impunes, misteriosos asesinatos, víctimas indefensas y victimarios despiadados, los más aterradores y escalofriantes crímenes ibéricos, ahora en un libro que mantiene el suspense hasta el final y que no podremos abandonar hasta alcanzar su última página.

Crímenes ibéricos

Crímenes ibéricos

JOAN PRATS

Primera edición: mayo de 2024

Para Josep Forment, siempre con nosotros

Publicado por:

EDITORIAL ALREVÉS, S.L.

C/ València, 241, 4.º

08007 Barcelona

www.alreveseditorial.com

© 2024, Joan Prats

© de la presente edición, 2024, Editorial Alrevés, S.L.

ISBN: 978-84-19615-63-3

Producción del ePub: booqlab

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

A los oyentes y al equipo de Crímenes ibéricos.

Este libro es nuestra próxima aventura juntos...

NOTA DE LOS AUTORES

Este libro presenta una recopilación de crímenes reales, basados en hechos verídicos. Se han alterado detalles y nombres para preservar la confidencialidad de aquellos implicados. Cualquier semejanza con personas reales es mera coincidencia.

Prólogo

LA CONDICIÓN HUMANA

Años atrás, inmerso en aventuras radiofónicas, de comunicación, deportivas y hasta relacionadas con los videojuegos, tuve tiempo también para seguir impulsando una de las áreas de mi proyecto empresarial destinada a la producción de contenido digital de audio, lo que ahora ya todos conocemos como «pódcast». Abbcast se estaba transformando, iba evolucionando de una plataforma de hosting donde se alojaban los pódcasts amateurs de cualquier productora de contenidos propios y para terceros. La pandemia no había estallado, con lo que tampoco había llegado el boom de los pódcasts, pero nosotros ya estábamos luchando para crear contenido nuevo que pudiera destacar entre la gran oferta que ya existía. En el equipo, somos personas creativas, nos gusta apostar por nuevos formatos que puedan gustar, e ideas sorprendentes. A veces, hasta tenemos que frenarnos porque todo lo que nos pasa por la cabeza no es factible (¡malditos presupuestos!), y de esta manera, buscando e inspirándonos en producciones internacionales, empezó a gestarse la idea, el concepto, el binomio: narración y true crime. Sin duda, los pódcasts que cuentan y explican casos de asesinatos eran ya una tendencia hace cinco años, pero en un formato de consumo rápido la idea parecía más novedosa. Una historia real, contada por una buena voz, sin estridencias, una narración profesional que en quince minutos te hiciera pasar por un río de emociones que, en la mayoría de los casos, no desembocaba en un final feliz.

Unos años más tarde, el formato, claramente, ha funcionado. Los casos reales despiertan interés, y el estilo de guion, narración y edición han sido un éxito. Tanto que el propio canal de Crímenes ibéricos ha crecido, en audiencia —muchísima— y en contenidos. Hemos ido sumando capítulos con entrevistas, análisis y nuevas temáticas: desapariciones, niños robados, casos americanos, recreaciones de entrevistas a asesinos, robos… Pero es que, además, hemos creado tres nuevos canales que siguen la estela del éxito de su predecesor: «Juicios de crímenes», «Médicos asesinos» y «Crímenes deportivos». Todos ellos con audiencias de miles y centenares de miles de escuchas cada mes.

La escritora y teórica política Hannah Arendt hablaba, en su libro de 1958, La condición humana, de la capacidad del ser humano de influir en el mundo, de lo que es capaz de hacer el hombre por necesidad, pero también por sus ideas. Un ser vivo que puede tomar muchas y distintas decisiones para conseguir sus objetivos, movido por el hambre o por el miedo o la envidia. Si ponemos en fila todos los casos que hemos tratado, y los que están por llegar, en Crímenes ibéricos vemos claramente que hay algo en el ser humano, algo de su condición de ser pensante y sintiente, que, efectivamente, le hace tomar decisiones tremendas. ¿Qué le pasa a este animal que mata a sus semejantes y no lo hace para comer?, ¿qué instinto, si no es el salvaje, lleva al hombre hasta estos extremos?

Este libro intenta, entre otros aspectos, encontrar respuesta a estas preguntas. Te presentamos una serie de casos que no hemos narrado en el pódcast, casos que, una vez leídos, analizamos con dos de los profesionales que colaboran en nuestros programas: el criminólogo y vicepresidente de Andacrim, Antonio Sanz, y la criminalista María Hernández, doctora en Ciencias Forenses, especialista en visualización y análisis de patrones de manchas de sangre. Con ellos nos acercaremos al proceso de investigación, explicándolo y valorando el trabajo hecho en cada uno de los casos, y además, expondremos los posibles porqués de cada asesinato y las medidas que se podrían tomar para evitarlos.

Es también condición humana querer saber y buscar respuestas. Esperamos que hagas el camino con nosotros y disfrutes de este libro.

Joan Prats Balado

CEO de Abbcast

1

EL CRIMEN DE LA CLOACA

Cae la noche del 30 de mayo de 1899 en Las Palmas de Gran Canaria. El día exhala sus últimas horas y aunque se está haciendo tarde apetece salir a pasear. El termómetro salvaguarda, en las islas, esos valores suaves que son la envidia de otros puntos del país. Así que a María Martín le parece buena idea salir con la señora para la que trabaja, ya mayor, a estirar las piernas hasta el domicilio de su hija. Esta y su marido viven en Tenerife, pero durante unos meses se trasladan a Gran Canaria para estar más cerca de su madre. Y esta vez con más ilusión que nunca, ya que está embarazada y a punto de dar a luz.

Esa noche de primavera la señora le ha pedido a María que prepare un poco de ropa y sus enseres porque cenará con su hija y su yerno, y pernoctarán en su domicilio en el barrio de Los Arenales. Empieza a retirarse el sol y las dos salen de casa caminando lentamente, ya que la señora es muy mayor y se fatiga con facilidad. Bajando por la calle de Triana junto a la calle de Buenos Aires, mientras las dos van charlando, María observa a su alrededor el color anaranjado del cielo oscureciendo, mientras parejas, viandantes solitarios o en grupos de amigos, y algún que otro vehículo, cruzan la calle en todas direcciones. Hay cierta alegría, rostros de esperanza, música que sale de salones y los olores a guisos, caldos y papas arrugadas de las cocinas del barrio.

Al llegar al parque de San Telmo, al lado de la Capitanía Militar, deciden sentarse en un banco para que la señora descanse. No hay mucha actividad en los jardines y no piensan estar mucho tiempo allí las dos solas, el suficiente para que la señora se reponga un poco y coja fuerzas para el tramo final del trayecto. Bajo esa arboleda hay todavía menos luz que en la calle, pero estando las dos sentadas, divisan a un grupo de cuatro individuos varones arrastrando un bulto y depositándolo en medio de la calle de Triana. Algo de esa imagen no les gusta, algo les incomoda, no saben qué es pero las dos mujeres reaccionan. Se levantan, tan ágiles como las condiciones físicas de la señora lo permiten, y se ponen a caminar de nuevo, sin mirar atrás.

Ese hecho quedó olvidado temporalmente, solo como una mala anécdota, y más después de disfrutar de una velada con la familia, en la que hablan de la próxima llegada del recién nacido. Sin embargo, de vuelta a casa, María y su señora pasaron por el mismo lugar, y cuál fue su sorpresa que, al cruzar por la esquina de las calles de Triana y Buenos Aires, en el mismo punto donde anteriormente estaban esos cuatro hombres en actitud sospechosa, se desliza como un riachuelo en el suelo camino de la cloaca un reguero de sangre que mancha la calzada.

Unas horas antes, entre la una y las dos de la madrugada, un vecino de la zona volvía a su casa, después de haber estado tomado un café con unos amigos. Cruzaba por la zona a oscuras, ya que el alumbrado público se había apagado. De repente divisó cuatro sombras, no era fácil de ver nada en esas condiciones, pero estaba claro que eran cuatro varones. Al acercarse más a ellos pudo vislumbrar que uno portaba una azada y otro un pico. Él siguió su camino pensando que acababa de cruzarse con un equipo de obreros del ayuntamiento que iban a arreglar una avería de urgencia en la vía pública. Lo que no sabía era que, en el consistorio, desde hacía seis años que ya no mandaban a nadie de la brigada a trabajar de madrugada.

Un poco más tarde, Juan Rivero y dos amigos también cruzaron por la zona de la alcantarilla en la calle de Triana. Iban los tres hablando, a oscuras, cuando la noche les regaló un sonido inesperado. Se pararon en seco. De entrada, no vieron nada, pero el sentido auditivo se les agudizó al instante. Otra vez. Era un silbido. Consiguieron llegar a los jardines del parque de San Telmo y se sentaron en uno de los bancos para observar mejor. Estuvieron un rato escudriñando la noche hasta que pudieron ver a dos individuos que salían de la zona cercana a la cloaca de la calle. Los dos amigos de Juan decidieron irse para casa, pero él quiso quedarse para ver qué estaba sucediendo. Lo hizo hasta que observó a tres hombres más, uno de ellos vestido con una capa. En ese momento, Juan decidió que su interés por lo que fuera todo eso acababa en ese instante, no necesitaba saber más y se alejó veloz del parque. A la mañana siguiente, al pasar de nuevo los amigos por la zona de la cloaca, también vieron rastros de sangre por toda la calle.

El 31 de mayo, ya con el sol brillando en lo alto, Manuel Cabral pasó por la calle de Triana y observó que desde la calle de Domingo J. Navarro hasta la de Buenos Aires había un rastro de sangre en la acera y que desembocaba en la alcantarilla. Se quedó atónito. ¿Por qué esa cantidad de sangre en medio de la calle? Después del primer impacto, se quedó curioseando y detectó unas pisadas. Huellas de pies descalzos ensangrentados, que partían de la calla de Buenos Aires, y en un punto concreto se dirigían hacia los jardines del parque de San Telmo. Plantado como un faro en el cruce de las dos calles, mirando a uno y a otro lado, buscando respuestas, Manuel se cruzó con un joven. Este, sin detenerse, le espetó en tono jocoso, aunque más de uno diría que con un leve aire implícito de amenaza: «Amiguito, no es nada. Borracheras, nada más que borracheras».

Aproximadamente al cabo de un mes, la tripulación del crucero español Carlos V se disponía a abandonar el barco en el puerto e ir a cenar al domicilio del capitán. La guerra contra Estados Unidos era el motivo de la existencia de un navío que, aunque se pretendía clasificar de acorazado, su blindaje dejaba bastante que desear, y su potencial ofensivo era mínimo. Solo se entendía su papel en un conflicto bélico por su rápida velocidad. Así que, ese día de verano, antes de emprender un nuevo viaje a través del Atlántico hasta el Caribe, el capitán Ferrándiz invitó a sus cargos más allegados a un apetitoso almuerzo en su piso en la Comandancia de Marina. El edificio estaba en la zona de los jardines del parque de San Telmo, por donde la calle de Triana y la de Buenos Aires.

Esos momentos eran para hablar de todo menos de la guerra. Para conocerse mejor, para establecer y fortalecer vínculos, pero ese día, en el almuerzo del capitán, el tema de conversación fue otro: «¿Qué era ese horrible olor tan insoportable?». La tripulación y el oficial se sorprendieron del hedor que casi no les dejaba disfrutar del ágape, pero resultó que en el barrio ya hacía días que circulaba la queja. De hecho, el ayuntamiento había actuado días antes y se había echado desinfectante en las cloacas, pero ese día respirar casi provocaba el vómito.

Pero algo más pasó esos días cerca de la cloaca ensangrentada y por las calles de esa parte de la ciudad. Desde la noche de las sombras y los silbidos apareció un perro que durante días merodeó solo cerca del lugar de los hechos. Cruzarse un can por la calle no era motivo de alarma ni misterio, pero ese en concreto, ese animal, un ejemplar de raza inglesa, estuvo muchos días olisqueando, lloriqueando y postrado en la acera cerca de la cloaca. Eso sí que llamó la atención.

Al final, ni las sombras de hombres sospechosos con picos y palas, ni el reguero de sangre por la calle, ni el olor putrefacto hicieron saltar una alarma lo suficientemente intensa como para que la Policía investigara con profundidad.

Eso sí pasó al año siguiente, en 1900, cuando unos restos humanos aparecieron en la cloaca de la calle de Triana, y la prensa local se hizo eco del hallazgo. Un cadáver había aparecido, mejor dicho, sus restos: huesos, algunos con fragmentos de carne putrefacta, un cráneo, diversos ropajes y lo que aparentaban ser fragmentos de lo que en su día habría sido una cartera de cuero.

Desde el principio quedó claro que se trataba de un asesinato. Los huesos estaban fracturados y el cráneo presentaba una herida mortal de catorce centímetros de largo por cinco de ancho sobre la oreja. El esqueleto parecía ser de un hombre de elevada estatura que vestía en su último aliento de azul marino. Se conservaban trozos de la americana y el pantalón; y un pedazo de fieltro del sombrero. Y, además, estaba ese perro, un fox terrier que meses atrás estuvo buscando algo o a alguien por las inmediaciones de la cloaca. En esa época, a las puertas del nuevo siglo XX, las noticias eran mucho más longevas, la información no se quemaba en unas pocas horas como en la actualidad, y faltaban todavía veinticinco años para que la primera emisora de radio empezara a transmitir en Barcelona, así que los periódicos de la isla dedicaron durante años espacio en sus páginas al caso del cadáver encontrado en las cloacas de Las Palmas.

Las primeras informaciones que se publicaron eran filtraciones y declaraciones de la Policía, posibles testigos de los hechos y conclusiones de médicos. Por ejemplo, se sospechaba que el crimen se había cometido mientras se construía la alcantarilla y que el cadáver había sido escondido en la parte ya acabada. A nivel forense se opinaba que la herida mortal no había acabado con la vida de la víctima de forma instantánea, y por tanto el moribundo podría haber sufrido entre dos y tres horas de dolor antes de expirar. También empezó a coger peso la teoría de que el asesinado pudo haber sido enterrado en vida.

Y la pregunta que la Policía y los medios intentaron responder, sin conseguir hallar la respuesta, fue «¿Quién era la víctima?», porque algo sí quedó claro, un grupo de personas había matado y enterrado a un hombre a mediados de 1899; lo habían hecho con el apoyo de la noche y armados con herramientas, y el asesinato o la ocultación provocaron un reguero de sangre en medio de la calle y un olor nauseabundo. Pero ¿de quién había sido ese cuerpo en descomposición? Y la teoría que imperó durante mucho tiempo era que el cadáver pertenecía a un caballero inglés, posiblemente dueño de un perro. ¿Qué caballero? Eso tampoco fue fácil de determinar, y hubo muchos candidatos.

Si alguien había desaparecido y era un vecino de la zona, algún familiar o conocido tendría que haber alertado a las autoridades, antes o después, sobre su ausencia, por lo que la falta de denuncia presentaba tres caminos posibles: era una persona odiosa y sus allegados se habían quitado un peso de encima con su desaparición, los familiares que podrían avisar a las fuerzas del orden también habían perecido, o la víctima no era de Las Palmas de Gran Canaria sino del extranjero, alguien que estuvo viviendo un tiempo en la ciudad, que pasó unos días por uno u otro motivo, una persona de quien su desaparición no fuera motivo de alarma. Y así, las teorías sobre posibles hombres llegados de otras latitudes se acumularon.

Un primer nombre fue el de Julio Coissel, un francés con medio siglo de edad, llegado desde Colombia. Allí había ejercido de traficante, vendiendo género y comestibles de pueblo en pueblo, y que llegado el momento, con la maleta llena de dinero, cruzó el Atlántico hasta las islas Canarias para intentar ingresar a su hija en un colegio. Pero parece ser que cometió el error de explicar su secreto a alguien, pues a partir de ese momento Julio cambió, sus amigos lo veían siempre preocupado, paranoico, y temeroso de que apareciera un esbirro enviado para acabar con su vida. Un día, sin despedirse, se desvaneció. Luego se supo que, en realidad, había abandonado voluntariamente la isla meses antes de que se produjera el crimen. Así que ese francés, que algunos recordaban, no podía haber sido la víctima de la cloaca.

Otro candidato era un hombre inglés de entre veinticinco y treinta años. Habló de él Rosario Ruano, sirvienta en la casa de la familia británica de Mr. John Stewart. Los Stewart se habían desplazado hasta la isla para vivir cerca de la playa y arropados por un clima acorde con las indicaciones que les había recetado el médico. Y es que John sufría de tuberculosis y el galeno les había aconsejado desplazarse a una localización donde pudieran respirar bajo el paraguas de un clima más estable y agradable. Durante un tiempo, el matrimonio recibió las visitas constantes de un joven inglés, de porte distinguido, atractivo y de mediana estatura. Rosario, la sirvienta, lo recordaba bien. El galán había llegado a Las Palmas a principios de año y estuvo hospedado en el hotel de Santa Catalina. Las incógnitas llegaban ahora: el 10 de febrero, supuestamente, se marchó, y con él se subieron al barco de vapor otros huéspedes del hotel, o eso creyeron, porque nadie pudo certificar que realmente había sido así. Al cabo de unos meses, el señor Stewart pereció, pues la enfermedad se lo llevó por delante. La prensa quiso hablar con su viuda para recabar información sobre el misterioso inglés, pero ese camino se cerró: la señora de Stewart no recordaba al atractivo varón. Según declaró, muchas personas habían frecuentado su casa en esas fechas y el caballero al que había aludido su sirvienta no aparecía en su memoria. Por suerte para el caballero, él no había sido la víctima de la cloaca, sino que se encontraba perfectamente en Londres, como se supo tiempo después.

Pero hubo más caballeros ingleses en el bombo para llevarse la papeleta del cadáver. Según Manuel Vera, vecino de la zona, conoció a un inglés que se hospedó en el hotel Metropole primero y que luego se desplazó a uno del centro de la ciudad. Era un hombre dadivoso y galán que acostumbraba a vestir pantalón blanco y camisa azul. Un día que Manuel se acercó al hotel y preguntó por el inglés, nadie supo decirle dónde se encontraba ni qué había sido de él. O Mister Thomas Blisset, el representante de una empresa de frutas que, teniendo casa en Las Palmas, un día desapareció. Ante la posibilidad de que fuera él el hombre asesinado en el mes de mayo de 1899, sorprendió mucho la aparición de una mujer que en su nombre se llevó los muebles de más valor. Al final, un comerciante se lo encontró en Londres y, según se publicó en los medios, podría haber sido una huida voluntaria y con prisa, ya que el sr. Blisset había estado inmerso en algún asunto judicial en Canarias y su elección fue la de huir a su patria.

Y la lista de hombres que los periódicos investigaron para ver si podían encajar en la piel del asesinado fue larga: más huéspedes de distintos hoteles, que los empleados declaraban que se habían esfumado sin saberse nada más de ellos. No todos tenían la misma estatura, ni los mismos ropajes, no todos eran bien parecidos, pero en alguna página escrita de un diario fueron casi víctimas en algún momento.

El perro también formó parte de la investigación. El animal, según los noticiarios de papel, se mantuvo durante semanas cerca de la cloaca de la calle de Triana, receloso de irse y temeroso de acercarse a un descampado cercano. Al final, el can se alejó siguiendo una tartana hasta que apareció hambriento en la finca de un tal Sr. Jiménez. Este lo alimentó y, al intentar comunicarse con el animal, hablando en inglés, el fox terrier respondió cambiando su actitud y animándose inmediatamente como si lo reconociera. Allí se quedó el perro hasta que las preguntas de la Policía y la prensa condujeron el hilo de la investigación directo al cánido.

Así que no solo se hicieron fotos del animal, sino que los detectives de la Policía se llevaron al perro para mostrarlo en hoteles y establecimientos, por si alguien podía recordarlo e identificar al hombre que lo cuidaba. No hubo surte. Sí era cierto que alguna de las posibles víctimas sobre las que se especuló, según los testigos, tenía un perro, y era parecido al que sollozó durante días en la calle de Triana, pero nada más se pudo confirmar.

El misterio no se redujo solo a lo que podía haber pasado exactamente, y a quién podría ser la víctima, sino que alcanzó para diferir entre los posibles sospechosos de haber perpetrado el crimen. Aunque sí que hubo dos nombres, dos hermanos, que fueron los que encabezaron la lista de culpables: José y Juan Romero.

En la noche de mayo en la que empezó todo, Manuel Trujillo volvía a su casa, situada en la calle de Pérez Galdós. Lo hacía con dos conocidos, hablando de trabajo, de negocios. A esas horas no cabía esperar nada ni nadie. Por eso, los tres estaban retirándose a sus domicilios comentando los inconvenientes de la falta de concordancia de algunas partidas y sus cifras. De repente, dos hombres, José y Juan, les cerraron el paso. Por allí no, por la acera que llevaba a los jardines del parque de San Telmo era mejor no pasar, les dijeron. Y más que una recomendación era una amenaza. Manuel y compañía se fijaron en que los dos hermanos estaban acompañados de más gente y que a la altura de la cloaca tenían una tartana estacionada. Estos detalles, en ese momento, no eran importantes, tan solo formaban parte de la escena que les estaba tocando vivir. Los tres amigos ni quisieron ni tenían ninguna necesidad de enfrentarse, así que dieron media vuelta y siguieron su camino por otra ruta. Tiempo después, al difundirse el macabro hallazgo de la cloaca, Manuel Trujillo recordó los eventos de esa noche y los comunicó a la Policía. Su declaración expuso que los hermanos Romero estaban junto con tres o cuatro personas más, operando alrededor de la cloaca, con una tartana, frente a la calle, que las autoridades supusieron que utilizaron para trasladar el cadáver y para situarla a modo de barrera visual que impidiera que se viese el entierro de la víctima en la cloaca o para salir con rapidez de la escena si fuera necesario.

Por su parte, el carpintero Manuel Cabral se presentó en la comisaría para dar su testimonio, quería contar a la Guardia Civil que una mañana de verano de 1900, cruzando la calle de Buenos Aires a la altura de la de Triana, notó manchas de sangre sobre la cloaca. Sorprendido por la gran cantidad del líquido rojo, siguió su rastro para averiguar de dónde procedía. En ese momento se le acercó un individuo que, posteriormente, identificó como José Romero, para preguntarle qué estaba haciendo allí. Al exponerle que su objetivo era encontrar el origen de esa poco común y abundante sangre, Romero le contestó: «Eso no es nada, amigo, unas cuantas trompadas que se repartieron anoche. No se preocupe de eso y siga su camino».

En el cuartelillo se recibieron más visitas que aportaron su granito de arena a la investigación, y que ayudaron a la teoría que consideraría a José y Juan Romero los autores del crimen de la cloaca. Se trata del testimonio de un honorable y anciano artesano que situó en el entorno de los sospechosos la posible arma del crimen. Explicó en su declaración que unos pocos años atrás se reunió con el hermano político de uno de los procesados, un tal Cirilo, que fallecería posteriormente. El encuentro tuvo lugar en la casa de este y quiso pedirle al artesano que convenciese a su hermano de que le vendiera una casa por debajo del precio de mercado. Para incentivar al anciano de actuar en su beneficio, le enseñó de forma poco amigable un cuchillo y una macana, lo que vendría a ser una porra. Esta anécdota conectaba con el asesinato de la cloaca, porque en la letrina de la casa de Faustina Romero, la madre de José y Juan, se encontró una macana supuestamente vinculada con el crimen, que el artesano afirmó que, si no era la misma que le enseñó Cirilo, se le parecía mucho. Las pistas eran definitorias, porque tanto el Sr. Trujillo como otros testigos declararon que los hermanos Romero portaban una macana la noche de autos.

No ayudó a la defensa de los hijos de Faustina, quienes, al poco de descubrirse el cadáver, ambos se esfumaron camino de Buenos Aires. Allí estuvieron al mando de un carruaje y explicaron que su salida de España había sido posible gracias a la venta de una tartana que poseían. Las autoridades españolas sabían que esa información no era exacta, ya que la tartana que José Romero conducía en 1900 era de un hotel. Así que ¿de dónde sacaron el dinero para viajar a Argentina y comprar un carruaje? Con la petición de extradición que impulsó España, los hermanos Romero fueron detenidos y enviados de vuelta a Las Palmas de Gran Canaria, pero no fueron los únicos inculpados: Juan Miranda, Victoriano, Cirilo o Pepe son los nombres de las otras sombras, de las personas que probablemente, junto a los hermanos Romero, acabaron con la vida del caballero inglés y lo enterraron en la cloaca. El nieto de una amiga de Juan Miranda declaró que un día, en casa de su abuela, escucho cómo este le reconocía a la anciana: «Yo solo no fui, como van diciendo Victoriano y otros. Yo le di un macanazo al inglés, y Victoriano, Cirilo y Pepe lo mataron».

Respecto a la víctima, la Benemérita apuntó varios nombres, algunos eran la interpretación que los testimonios daban de lo que les parecía haber escuchado: Mr. Floux, Faulkes, Flook, Flouler, Flooh… No estaba claro, la sirvienta de los Stewart, los conserjes y empleados de hoteles, entre otros, dieron sus referencias, aunque algunos de esos hombres darían señales de vida con el paso del tiempo. Sin embargo, hubo uno que no, uno de esos caballeros ingleses «desaparecidos» que no volvió a reaparecer, ni se supo nada más sobre cuándo ni cómo abandonó la ciudad: Cirisl Food. La consigna del puerto guardó su registro de llegada, pero con el incendio provocado en el edificio se perdieron los libros de registro imposibilitando saber si Food abandonó la isla o acabó desangrándose enterrado en una cloaca.

El caso ha sido analizado por:

Antonio Sanz, Criminólogo en la Administración Local y Vicepresidente de ANDACRIM.

María Hernández Moreno, Dra. en Ciencias Forenses. Criminalista especializada en visualización y análisis de patrones de manchas de sangre. Coordinadora de Investigación y Docente en el Grado en Criminología de la Universidad Isabel I.

Enfoque criminológico

Todo el mundo cree saber qué es la criminología. Múltiples libros y series de televisión nos han confundido haciéndonos creer que la criminología consiste en investigar con una lupa todo lo que rodea a la escena del crimen y tener ideas rocambolescas sobre quién es culpable. La ficción tiene como finalidad captar a una gran audiencia y, por tanto, crea historias que resultan de interés debido a los giros de guion y a las cualidades de una persona que tiene la habilidad de unir todas las piezas a través de pequeños indicios, presuntamente una persona criminóloga.

Lo cierto es que todo el mundo ha oído algo sobre criminología a lo largo de su vida por este tipo de obras literarias o cinematográficas, pero no es menos cierto que esto ha creado una idea completamente equivocada de lo que es la criminología y que se haya confundido durante años con la criminalística.

La criminología es una ciencia social que tiene como objetivos prevenir el crimen, reflexionar sobre el ordenamiento jurídico, mejorar la atención a las víctimas de delitos, facilitar la reinserción de las personas que han cometido un crimen, estudiar el impacto social de la delincuencia o, incluso, mejorar el sistema de control de social. Por tanto, las personas que han estudiado criminología no utilizan una lupa y se ponen guantes para agarrar, con una pinza, el pelo de una escena del crimen.

La criminología consiste en analizar la criminalidad siguiendo el método científico para comprender por qué ocurre y evitar que vuelva a suceder. Esta es su principal finalidad y la única forma adecuada de conseguirlo. En este sentido, es complicado que veamos un criminólogo con una bata blanca en un laboratorio toxicológico o una criminóloga analizando huesos; lo más probable es que sean un químico y una antropóloga forenses. Lo común es que un criminólogo esté en una biblioteca leyendo alguna teoría sociológica, haciendo alguna entrevista en una prisión o diseñando alguna encuesta para conocer cómo las personas experimentan la criminalidad en su localidad. Parece menos interesante, pero esto solo es una primera impresión.

En 1876, Cesare Lombroso publicó su obra L’uomo delinquente y fue considerado el padre de la criminología. Este reputado médico italiano pensó que podía encontrar una explicación sobre la criminalidad a través de las características morfológicas de los hombres. Actualmente sabemos que esto es una locura y que ser ectomorfo no significa que seas un pederasta, pero es innegable la importancia que tuvo, puesto que fue el primero que trató de explicar por qué alguien delinque siguiendo el método científico.

Poco después, en 1885, el profesor italiano Raffaele Garofalo comenzaría a utilizar la palabra criminología para hacer referencia a la ciencia del crimen; es decir, la ciencia que pretende explicar la criminalidad. Esta es una disciplina científica joven que nació en Italia1 y que no tuvo un origen claro en España hasta la creación de la Escuela de Criminología de Salillas en 1903.

Poco antes se produjo el crimen de la cloaca. El suceso que tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria siempre será un gran misterio en la historia negra española y un ejemplo de la pérdida de información criminológica que nos podría haber ayudado a prevenir crímenes similares. La imposibilidad de demostrar las identidades de la víctima y los culpables nos impide saber y aprender más sobre todos los factores que condujeron a la victimización, por lo que tomar cualquier decisión para evitar sucesos similares en el futuro estaba sujeta a la mera intuición.

La importancia de la criminología radica en el hecho de que se trata de una disciplina científica, por lo que trata de ampliar el conocimiento sobre la criminalidad para evitar que actuemos siguiendo el denominado «sentido común». No obstante, esta es una ciencia social, por lo que existen múltiples métodos, pero todos ellos siguen un mismo procedimiento.

El punto de partida más común es identificar un problema, que en este caso es el asesinato de un extranjero ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria. Posteriormente, revisar la bibliografía existente o la información disponible, por lo que sería necesario leer otros estudios sobre asesinatos o conocer otros sucesos similares ocurridos en la misma época. La clave es concluir con la definición de un problema: asesinatos ocurridos en una ciudad concreta a personas extranjeras. Esto nos lleva a plantear una posible hipótesis: las actitudes racistas influyen positivamente en la explicación de los asesinatos.

En este momento, se debe diseñar una investigación que nos permita verificar si dicha hipótesis es falsa. Una posibilidad es realizar una entrevista en profundidad a las personas que estén condenadas por estos hechos delictivos. Tras recoger los datos y analizarlos minuciosamente, llegaremos a una conclusión: podemos o no afirmar que nuestra hipótesis es falsa.

La ciencia permite acumular conocimiento a través de la aplicación de diferentes técnicas como la etnografía, las encuestas, los experimentos sociales, la revisión histórica o las entrevistas en profundidad. Todo está muy alejado de la idea de probeta, lupa y rayos ultravioleta que la gente imagina cuando se habla de criminología, pero eso también es ciencia, porque dichas técnicas permiten replicar la veracidad de ciertos postulados o verificar que lo verdadero hace cien años hoy es completamente falso. La idea es que dicho conocimiento nos permita tomar una decisión que posibilite la prevención del crimen, y dicha persecución por conocer más no debe cesar nunca porque la delincuencia no es estática; cambia constantemente.

Si nos retrotraemos al crimen de la cloaca, sabemos que ninguna persona denunció la desaparición de un varón en Gran Canaria, pero ello no impidió que la Policía, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto investigara para saber más. Aunque no se sabe si el objetivo de todo era simplemente encontrar un culpable y mostrar el peso de la justicia ante la sociedad, lo que sí se conoce es que existió una voluntad del saber. Esto es clave en el pensamiento criminológico, ya que poco podemos hacer si no sabemos nada sobre los delincuentes, las víctimas y la naturaleza del crimen.

Si hubiéramos sabido que era una persona odiosa, quizá se hubiera indagado en la hipótesis sobre cómo el rechazo social puede conllevar a la violencia extrema. Si hubiéramos sabido que era una persona extranjera, quizá se podría haber investigado la influencia del racismo como explicación del asesinato. En caso de no poder afirmar que la primera hipótesis sea falsa, desde la criminología se propondría llevar a cabo acciones que favorezcan la cohesión social y se educaría a la sociedad en la no violencia. Si se verifica que la segunda hipótesis podría ser verdadera, se hubieran propuesto acciones orientadas a la erradicación de la xenofobia y el respeto hacia las diferencias.

Asimismo, si se conociera la naturaleza del crimen, quizá se podrían haber aportado ideas que redujeran las oportunidades del crimen. Si se supiera que el crimen tuvo lugar en la propia cloaca, se podría plantear que evitar el acceso a un lugar tan inhóspito podría reducir la posibilidad de cometer un crimen tan atroz. Al fin y al cabo, el hecho de ser vistos siempre inhibe en cierto modo la acción. Si se supiera que se cometió por una pelea callejera inducida por el alcohol, quizá la Policía tendría que controlar en mayor medida los accesos y las salidas de las personas que acuden a los bares.

Por último, si se conociera la identidad de los culpables, se podría haber realizado una entrevista que nos permitiera conocer con precisión la mente de los criminales. Asimismo, podríamos saber cómo fueron sus vidas y qué les pudo llevar a perpetrar un asesinato. También se podría haber reflexionado sobre la influencia del grupo en la comisión del hecho delictivo o del entorno social en el que han sido educados.

En definitiva, era importante saber más sobre las personas implicadas en el crimen y la naturaleza de los hechos para poder plantear hipótesis de investigación. Si bien no somos capaces de determinar que esa voluntad del saber por parte de la Policía era para conseguir otros fines como, por ejemplo, demostrar el poder del Estado, sí que podemos afirmar que ese ánimo por captar toda la información posible se produjo en un momento en el que la criminología española estaba en ebullición. Un momento histórico en el que se comenzó a utilizar la ciencia como mecanismo para conocer la realidad y mejorar nuestro bienestar. Un momento en el que se empezó a entender que debíamos saber más sobre los crímenes para prevenirlos.

En 1900, la criminología perdió una oportunidad para saber más sobre víctimas, delincuentes y criminalidad. El crimen de la cloaca no fue de utilidad para proponer una nueva teoría de la criminalidad o del crimen, ni tampoco para verificar que alguna teoría existente continuara siendo cierta. Sin embargo, la criminología es una ciencia que estudia todo lo relacionado con el crimen y, como veremos a lo largo de este libro, se pudo aprender sobre otras cuestiones. Por ejemplo, cómo influyó este crimen en la sociedad, qué repercusiones tuvo en la legislación de las normas penales, cómo afectó a los poderes públicos, qué enfoque tuvo en los medios de comunicación o quién se vio más afectado por el miedo a convertirse en víctima. Con otras palabras, se pudo aprender más sobre el impacto social del crimen.

Importante:

La criminología es una ciencia multidisciplinar, por lo que se apoya en otras disciplinas como la sociología, la psicología, la estadística o la antropología, entre tantas.

Impacto social y política-criminal

Todo lo que ocurre en la sociedad nos afecta como grupo y, aún más, cuando se trata de un crimen que nos horroriza. En general, cuando escuchamos que una persona ha sido asesinada, nuestra atención se centra en dicho tema. Necesitamos saber más y, a veces, la curiosidad nos puede llevar a diferentes lugares. Por ejemplo, podemos asustarnos, puesto que «un asesino anda suelto y tengo miedo a convertirme en su próxima víctima». Aunque también podemos enfadarnos, ya que una persona capaz de matar merece el más cruel de los castigos. También puede producir indiferencia, porque aquello que parece lejano no nos afecta demasiado.

La criminología no solo se centra en explicar por qué se cometen algunos crímenes, también se interesa por conocer sus efectos y consecuencias. En este caso, nos vamos a centrar en la importancia de los medios de comunicación. En 1900, nos encontramos con una realidad totalmente diferente. Hasta mediados de los años veinte del pasado siglo aún no se imaginaba la posibilidad de que existiera algo similar a la radio. La forma de comunicarse era rudimentaria y pocas personas sabían algo que ocurriera fuera de su localidad con antelación.

En la actualidad, el acceso a la información es inmediato y global. El asesinato de la cloaca habría supuesto una alarma social en todo el país y un escándalo que se abordaría en todos los principales matinales de la televisión. Todos los días habría una noticia con alguna conjetura nueva sobre la identidad de la víctima y las causas que conllevaron el crimen. Incluso hubiéramos sabido la historia de cada una de las personas implicadas, sus trapos más sucios y los comentarios absurdos de su vecindario. Probablemente, sabríamos que los criminales siempre saludaban. Vivimos en una época de sobreinformación en contraste con la escasa información que se podía obtener hace más de cien años.

Esto puede ser bueno y malo. Hoy, los medios de comunicación permiten identificar un problema a través de la selección de las noticias. La emisión de una noticia hace posible que la sociedad exija un cambio y que los poderes públicos se pongan las pilas. En la época del crimen de la cloaca, los pocos avances tecnológicos en los medios de comunicación y el analfabetismo de la población hizo que el asesinato de un desconocido fuera algo que no trascendiera más allá de habladurías y leyendas posteriores.

Los medios de masas posibilitan que la sociedad reconozca la existencia de un problema y demande un cambio. Si se hubiera presionado con el mismo nivel que en la actualidad, quizá se hubieran esforzado más en determinar la identidad de la víctima o encontrar a los culpables. De hecho, la población canaria se podría haber sublevado para exigir una persecución más exhaustiva de este tipo de crímenes.

En este sentido, es importante destacar que la criminología entiende la importancia de los medios como mecanismos para sensibilizar y concienciar a la población. Sin ellos, no hubiera sido posible la lucha contra la violencia de género o identificar la problemática del bullying en los centros educativos. No obstante, estos no deben estar exentos de críticas y, en ocasiones, el tratamiento inadecuado de las noticias pueden tener efectos negativos que eran impensables con los avances del año 1900.

En aquel momento, la sociedad era más violenta y los índices de criminalidad eran más altos. Como afirma Steven Pinker en su obra Los ángeles que llevamos dentro, nos encontramos en la sociedad más segura y menos violenta de la historia de la humanidad, pero resulta extraño que al mismo tiempo seamos la sociedad que se siente más insegura. Cada vez más estudios criminológicos reflexionan sobre esta paradoja que ocurre en Occidente: cuanto más seguridad objetiva, menos seguridad subjetiva.

Curiosidad:

Nuestra sociedad actual también es la que aplica los castigos menos severos y… ¡Se cometen menos crímenes! A lo largo de este libro, veremos por qué la dureza del castigo no influye en los niveles de criminalidad.

Resulta interesante preguntarnos cómo un hedor insoportable y un riachuelo de sangre no generaron histeria colectiva. El ambiente intimidatorio de un grupo de personas que invitaron a no acceder a un lugar para evitar males mayores es más que suficiente para ocasionar el caos en la actualidad. Solo imagínense la de informativos y portadas de periódicos que ocuparía un suceso similar a un río de sangre que desemboca en un cadáver dentro de una cloaca. No habría canal de televisión sin reportero en el lugar de los hechos.

En aquel momento, todo parecía extrañamente normal. La población parecía estar más habituada a la violencia, de otra forma no se entendería que un río de sangre no sea suficiente para que la población de Las Palmas de Gran Canaria se estremeciera. Se relata como algo anecdótico, pese a lo excepcional que resultaría en 2023. Los medios de comunicación y los avances sociales han permitido que esto sea cada vez más inimaginable, pero la poca frecuencia con la que se viven estos sucesos también hace que cuando los conocemos nos asustemos en mayor medida. Por desgracia, los asesinatos violentos siguen sucediendo, aunque con menor frecuencia.

En definitiva, los medios hacen posible que seamos capaces de identificar un problema, pero también puede convertirnos en una población asustada. Todos los días recibimos información de todas las partes del planeta que nos dejan atónitos. Atentados, secuestros, asaltos y asesinatos ocurridos en todos los continentes. Da igual si somos de Jaén, Cádiz, Madrid o Burgos. Lo sabemos todo o, al menos, creemos saberlo. ¿Quién no se atrevería a afirmar que estamos en una sociedad que ha perdido la razón? Un pequeño vistazo al periódico o un poco de scroll en Twitter sería más que suficiente para pensarlo.

El crimen de la cloaca nos permite reflexionar sobre cómo los avances tecnológicos y la globalización, que dan forma a lo que el sociólogo español, Manuel Castells, denomina «Era de la Información», han cambiado la forma en la que vivimos y concebimos la criminalidad.

Los cambios sociales, económicos y culturales asociados a la revolución de la información que han traído consigo las redes de comunicación como internet han cambiado la forma en la que tomamos decisiones. El acceso a la información de cualquier lugar nos permite progresar, pero la sobrecarga de ella puede ser contraproducente. Sabemos más y también tenemos más ansiedad, por no contar los riesgos de que estemos siendo víctimas de la desinformación.

Estos cambios tan trascendentales resultan de interés para la criminología, ya que una población asustada, enfadada o impasible puede tener efectos colaterales en nuestra convivencia. A lo largo de este libro, veremos cómo nuestra relación con la criminalidad nos influye más de lo que pensamos y, además, nos ayudará a comprender cómo hemos cambiado respecto a la sociedad española del año 1900.

Escena del crimen

El escenario del crimen, entendido como el lugar de interés en el que se lleva a cabo una parte o la totalidad de la actividad criminal, presenta una serie de características variables en función del caso y de su propia naturaleza, que serán claves para la correcta resolución de los hechos.

En los próximos capítulos iremos desgranando las diferencias entre escenarios abiertos o cerrados o con actividad criminal principal o secundaria, centrándonos igualmente en los matices relativos a su análisis e inspección.

Independientemente de esas variaciones, debe entenderse que, en cada una de esas escenas, los investigadores deberán atender a los posibles rastros, vestigios y evidencias que hubieran quedado abandonados y que permitan relacionar lo ocurrido con sus autores, prestando atención a las peculiaridades que pudieran derivar en función de si se trata de un escenario abierto o cerrado o de si es el principal o el secundario, tal y como iremos desgranando a través de un recorrido por el análisis de cada caso.

Más allá de esas posibles diferenciaciones, la protección y salvaguarda del lugar serán siempre cruciales para garantizar que las pesquisas policiales posteriores se lleven a cabo de forma efectiva, sin problemas de contaminación ni pérdidas de los elementos de valor.

En el crimen de la cloaca, las características propias del lugar, y de la época en la que acontece el crimen, son algo peculiares y deben ser analizadas para comprender por qué no se logró resolver y ni tan siquiera dar con la identidad de la víctima.

Partimos de la base de que el cuerpo es localizado tiempo después de su muerte. Mientras permanece oculto, es probable que se haya producido la pérdida o la destrucción de vestigios y/o rastros de interés, al no haberse podido llevar a cabo la correcta protección del lugar de los hechos.

Además, la zona en la que se encuentra el cuerpo tampoco favorece su protección: se trata de una escena acuática, con movimiento de aguas posiblemente residuales y en la que es probable que convivan diferentes animales, sobre todo roedores y pequeños reptiles e insectos que pueden habitar el cuerpo o alimentarse de él, contaminando y alterando así tanto el cadáver como el propio escenario.

Las condiciones negativas del entorno afectarán igualmente a la conservación de los posibles vestigios biológicos, y es que la concentración de microbios, más elevada al darse las condiciones de temperatura y humedad favorables, comprometerán la integridad de estas muestras, especialmente sensibles y fáciles de degradar.

Es importante destacar, además, que se trata de una escena secundaria, concretamente de abandono del cadáver. Estos escenarios se caracterizan por no albergar la actividad criminal mayoritaria y emplearse únicamente para dejar un cuerpo, lo que se traduce en una falta de elementos de interés por esa falta de interacción entre sus participantes.

La escena primaria, atendiendo a lo recogido sobre el suceso, es muy probable que se encontrase en la casa en construcción de las inmediaciones, al aparecer en ella un gran charco de sangre acompañado por un reguero en una acera contigua en los días siguientes al hecho criminal. Ambas zonas deberían haber sido correctamente acordonadas a fin de lograr su protección efectiva y, con ello, su adecuado análisis.

Sin embargo, y como quedará expuesto más adelante, la propia época en la que transcurren los hechos complica sobremanera estas actuaciones, al no haberse desarrollado en aquel momento protocolos de actuación como los que se aplican hoy día, ni en relación con el tratamiento de la propia escena ni con el de los elementos que en ella pudieran localizarse.

Del resto de vestigios localizados en la cloaca, un pequeño trozo textil y algo de un sombrero, poco más puede saberse sin un examen de su composición y una recogida de muestras para determinar la posible presencia de material genético, tanto de la víctima como del presunto o los presuntos agresores.

Debería procederse, con intención de recopilar más información, con el análisis de ese escenario principal, atendiendo a la sangre que allí podría haber quedado abandonada y a la disposición que presentan estos patrones, pues, como veremos más adelante, encierran información de gran valor.

Enfoque criminalístico

La criminalística, entendida como la disciplina científica encargada del estudio del escenario criminal y de sus elementos con el fin de reconstruir y resolver un crimen, auxiliando así a la Administración de Justicia, se asienta en una serie de principios y preceptos que respaldan sus actuaciones y las de las disciplinas forenses que la componen.

Su objetivo es sencillo: demostrar la existencia de un delito y establecer una relación probada científicamente de esa acción con la persona o personas responsables a través del análisis del lugar en el que todo ocurrió. Con ello se podrá dar respuesta a cada uno de los cinco interrogantes que se plantean ante cualquier investigación policial: qué, cómo, dónde, cuándo y quién.

Como iremos viendo a medida que se presenten los diferentes casos, las técnicas y métodos científicos que respaldan las acciones de cada disciplina forense darán acceso a los investigadores a una serie de datos sobre cada suceso que permitirá dar respuesta a cada pregunta, logrando así dotar a la autoridad judicial competente de herramientas que faciliten el proceso de toma de decisiones.

Ahora bien, la inmediatez con la que en muchas ocasiones se logra esa información en series y películas de ficción dista mucho de la realidad. El «Efecto CSI», denominado así por esta popular serie policíaca, ha supuesto, en la mayoría de los casos, un verdadero problema para la profesión y sus especialistas, al presentarlos como superhéroes capaces de resolver hasta el crimen más dantesco sin apenas esfuerzo y en tan solo unos minutos.

Las expectativas que las series de ficción han generado llegan incluso a afectar a los procesos judiciales, sobre todo por la forma en la que se tratan los indicios y las evidencias en este tipo de series y películas. Por un lado, se tiende a pensar que no es posible juzgar sin pruebas de carácter biológico, por ejemplo. Por otro lado, se piensa que es necesario solicitar un número de pruebas mucho mayor, sobrecargando con ello a los laboratorios de Policía Científica y dificultando con ello el trabajo de sus miembros.

Asimismo, presentan a los profesionales como meros entes al servicio de las máquinas y la tecnología que emplean, dando la imagen de que apenas deben interceder en las investigaciones más allá de presentar una muestra ante un escáner o imprimir un informe. Con ello, no solo se banalizan sus labores, sino que se genera en la sociedad la sensación de que los procesos y las pesquisas que se desarrollan desde estas especialidades forenses son inmediatas.