10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

Tras más de cincuenta años de profesión, Pedro Piqueras, uno de los periodistas más reconocidos de nuestro país, anunció su retirada en una sincera despedida que nos emocionó a todos. Ahora, disfrutando de una vida más tranquila y lejos del directo, el autor se sumerge en un relato en primera persona que relativiza los éxitos y los fracasos, resalta el valor de los pequeños detalles y prioriza el lujo de disponer de más tiempo libre. Emotivo, divertido y nostálgico Cuando ya nada es urgente es un testimonio honesto y sin filtros sobre la vida, el periodismo, la familia, la amistad y la importancia de llegar, estar y saber irse. Un libro imprescindible que invita a parar y reflexionar en un tiempo en el que la inmediatez y lo superfluo dominan la vida diaria.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 359

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Portadilla

Créditos

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

www.harpercollinsiberica.com

Cuando ya nada es urgente. Llegar, estar y saber irse

© 2025, Pedro Piqueras Gómez

© 2025, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, queda expresa-mente prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar a tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa.

Arte de cubierta: CalderónSTUDIO®

ISBN: 9788410642515

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Dedicatoria

1. Cuando nadie es imprescindible

2. Cuando todo lo que hay por delante es esperanza

3. Cuando empiezas a intuir lo que quieres ser

4. Cuando vimos que no estábamos solos

5. Cuando aprendí que la elegancia es señal de respeto

6. Cuando no hay conocimiento, no hay Bernabéu que valga

7. Cuando hacerse mayor era un placer

8. Cuando aprendí que las apariencias engañan

9. Cuando la prudencia te permite llegar a la meta

10. Cuando nuestro interior muestra el camino

11. Cuando el cómo se hizo tan importante como el qué

12. Cuando recibes la herencia de los mejores maestros

13. Cuando dejas de ser tuyo para ser de los demás

14. Cuando aprendí que el miedo escénico existe

15. Cuando separé los hechos de las emociones

16. Cuando el corazón te pide ir más lejos

17. Cuando aprendí a tomar decisiones bajo el peso del dolor

18. Cuando los cambios y la competencia actúan en positivo

19. Cuando parece que todo cambia, es que cambia

20. Cuando la clave se llama actitud

21. Cuando descubrí que lo bien hecho bien parece

22. Cuando lo falso queda al descubierto

23. Cuando tuve conciencia de que si volviera a nacer sería periodista

24. Cuando supe que debía reinventarme. Una vez más

25. Cuando la historia nos habla del presente

26. Cuando la información no debe mentir y la opinión debe ser libre

27. Cuando advertimos que incluso la verdad es sospechosa

28. Cuando las pantallas nos deshumanizan

29. Cuando estar lejos es estar cerca

30. Cuando aprendí la importancia de saber irse

Dedicatoria

A mi padre.

Nunca fue compensado

por su bondad y su amor absoluto.

1. Cuando nadie es imprescindible

No hizo falta que sonara el despertador, tampoco tenía conciencia de haber dormido siquiera treinta minutos. Estuve intranquilo dando vueltas en la cama después de una noche, la del día 21 de diciembre de 2023, en la que me había despedido de la cita diaria con las noticias en televisión. Había recibido centenares de abrazos y besos de un equipo maravilloso, el de Informativos Telecinco. Vinieron nuestros corresponsales, redactores y cámaras de nuestras delegaciones territoriales, directivos y trabajadores de los distintos departamentos de la casa. Inolvidable. No había marcha atrás. Se materializaba el adiós que venía planteándome desde hacía algún tiempo. Pero… ¿Y si me había equivocado?

A la misma hora en que los niños del Colegio de San Ildefonso ensayaban sus letanías de números yo estrenaba un futuro diferente. El sorteo de Navidad no me traería ningún premio y no me importaba —tampoco jugaba mucho, nunca he sido muy aficionado a los juegos de azar—, pero ese fue el día en que mi vida se dio la vuelta para ser lo que durante decenios no había sido. Seguro que tendría alguna actividad; por ejemplo, escribir este libro o dar conferencias o clases. Tenía que pensar de otra manera y aprovechar un tiempo que entregué casi en exclusiva a mi trabajo. Sí, tenía que organizarme y vivir lo que no había vivido. No era tarde… del todo.

Dejar la televisión, el medio en el que había desarrollado mi profesión —diría que casi mi vida— durante los últimos treinta y cinco años, no era fácil. Pero hubo un momento en que pesaba más el deseo de salir que el de permanecer y debía reflexionar detenidamente acerca de cómo hacerlo. A estas alturas tenía la ventaja de haber perdido cualquier tipo de adicción a la cámara, si es que alguna vez la tuve. Presentar, contar a los ciudadanos la actualidad a través de una pantalla, podía tener todavía un cierto atractivo, pero no como al principio. Lo que siempre me había gustado era editar el informativo, tratar de construir algo diferente a los demás y trabajar en equipo, pero no siempre las cosas fueron tan fluidas como habría querido. En los últimos años, además, vestir traje y corbata, pasar por maquillaje y peluquería, ponerme delante de los focos un día tras otro, llegar por la mañana y salir entradas las diez de la noche camino de casa me pesaba.

Tenía claro, por una serie de circunstancias, que la televisión no me hacía tan feliz como en otros tiempos. Mi vida social se había quedado restringida a mis compañeros de trabajo y sin darme cuenta había abandonado a muchos de los más cercanos, incluso a mi propia familia. Tenía que parar y pensar sobre lo que quería para el resto de mi vida. Ya estaba metido en la edad en la que la mayoría de las personas se jubilan o se han jubilado y era el momento de analizar lo que había hecho como periodista, lo que había dejado de hacer como persona y lo que me gustaría hacer a partir de ahora. Cuando en ocasiones no había informativo por alguna transmisión de fútbol y podía ver el bullicio de las calles, la salida de los teatros en la Gran Vía de Madrid o el ambiente de los restaurantes mientras paseaba, sentía que algo me estaba perdiendo. Había vivido prácticamente enclaustrado en una redacción, pero tampoco debía quejarme porque lo había hecho conscientemente, con gusto y con amor hacia mi profesión. Era evidente que había llegado el tiempo de irme y tenía que hacerlo de la mejor manera posible, sin sobresaltos para nadie. ¿Por qué nos empeñamos en que no hay vida más allá de la que hemos vivido durante decenios?

A veces, cuando paseaba con mis dos perras por el campo en Valdemorillo, se hacía fuerte la idea de que llegaba la hora de hacer otras cosas y dejar paso a gente más joven. En una especie de conversación conmigo mismo reflexionaba sobre el porqué de mi cansancio físico y de una cierta abulia, por qué ese desánimo que empezaba a manifestarse. Qué era aquello que no aguantaba, cuál era mi responsabilidad y cuáles eran mis sensaciones ante la perspectiva de dejar lo que años antes consideraba gratificante. Un día de febrero de 2022, en un programa de la SER, El Faro, con Mara Torres, hablé de esa idea.

—¿Has pensado, en algún momento, dejarlo todo?

Nunca antes había verbalizado mis intenciones, salvo con los más íntimos, y le dije:

—Sí, lo he pensado muchas veces y más ahora que estoy en la edad de la jubilación. Ese momento está cada vez más cerca. En cualquier caso, cuando eso ocurra, me gustaría hacerlo de acuerdo con mi consejero delegado, con Paolo Vasile, y con mi equipo para que mi salida sea ordenada, sin problema alguno para nadie.

Había muchas cosas que me habría gustado cambiar y no pude; por ejemplo, aquello de estar siempre o casi siempre en la redacción o en la mesa del set de informativos contando la vida a través de una cámara con teleprompter. Las coberturas especiales y las salidas al exterior me hacían sentir más cerca la esencia del periodismo. Sí, contar lo que ocurre desde el lugar donde ocurre. Por ejemplo, cuando viajé a Amán y de la capital jordana a la frontera iraquí para seguir la suerte de los ciudadanos españoles que esperaban su regreso a nuestro país tras la invasión de Kuwait, el golpe de Estado contra Gorbachov en agosto de 1991 y poco después aquellas preguntas a Boris Yeltsin en Moscú tras subirse con unos papeles a un carro de combate, o cuando cubrí varias elecciones norteamericanas, el terremoto de Haití o el volcán de La Palma. Me habría gustado haber podido estar allá donde se produjera la noticia, pero no pudo ser, salvo en esas y otras pocas ocasiones.

Empezaba a sentir un cierto tedio por la rutina de hacer una escaleta tras otra durante decenas de años entre radio y televisión; supongo que también pesaba el correr del tiempo y que empezaba a manifestarse una cierta pérdida de algunas facultades. Otra razón para el hartazgo fue el incremento de la polarización política y, fundamentalmente, su irresponsable traslado a los ciudadanos. Entiendo que a veces resulta difícil para muchos no enajenarse, no tomar partido por una u otra opción cuando los discursos dentro del Parlamento, las redes y algunos medios de comunicación vienen cargados de invitaciones al odio con bulos y medias verdades. Todos hemos creído alguna vez cosas que no eran como parecían. Había que mantener distancia, particularmente con respecto a los mensajes de esos haters.

Prácticamente todo el mundo vive en pleno proceso de crispación que deforma la realidad y nos anestesia para que pensemos lo que con un poco de reflexión nunca llegaríamos a pensar.

El periodismo y la televisión me habían dado mucho, buenos momentos, éxitos y fracasos suficientes como para construir una carrera que fue larga en el tiempo; también amigos, compañeros y jefes inolvidables en las diferentes cadenas en las que he trabajado y sobre todo los últimos dieciocho años en Mediaset donde me hicieron una despedida sorpresa maravillosa, llena de emociones, impensable. No tenía la menor idea de que eso pudiera ocurrir y no dejé de emocionarme entre ellos tras decir ese «hasta siempre» final al término de un mensaje que me costó pronunciar.

—Cierro cincuenta y un años de profesión entre el diario Pueblo, Radio Nacional, y treinta y cuatro de esos años en televisión. (…) Estoy muy agradecido a todos los que me han enseñado este oficio y a ustedes por permitirme entrar en sus casas. Pero ha llegado el momento de irse y de dar las gracias a los directivos de esta cadena y a mis compañeros con los que he intentado hacer informativos basados en el respeto a los hechos y a las opiniones de los protagonistas. Mi lugar lo va a ocupar un periodista con el que he tenido la suerte de compartir coberturas en elecciones, investiduras, volcanes, terremotos. Él se llama Carlos Franganillo. (…) Nada más, por mi parte. Me voy con el mejor de los recuerdos, que es el de haber estado con ustedes tantos años. Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre.

Es obvio que mis deseos no se cumplieron. Como profeta o como simple vidente nadie pagaría un euro por mí. Pensaba que tras los comicios de diciembre del 2023 podría llegar la calma, pero el país está más crispado cada día y no sé si más o menos feliz. La justicia también está más en entredicho que antes. Al menos, he descubierto que lo de vaticinar no es lo mío.

Muchas personas me preguntan cómo he sido capaz de dejar un trabajo como este. Me fui a punto de cumplir los sesenta y nueve convencido de que nadie es imprescindible. Mi padre, a quien dedico este libro, me decía alguna vez cuando pasábamos por el cementerio:

—Eso que ves está lleno de imprescindibles.

Era un hombre al que le gustaban los refranes y los mensajes a modo de sentencia. Efectivamente, tomé la decisión porque no hay nadie imprescindible y porque ya era hora de plantearme cómo quería que fuera el resto de mi existencia. Esa quizá sea la cuestión fundamental. La vida no es lo que estamos haciendo durante mucho tiempo, no es la rutina que nos envuelve de la noche a la mañana como si estuviéramos metidos en una noria imparable. Hay un momento en que todos deberíamos pensar en cómo queremos que sea nuestro presente y también cómo queremos vivir el resto de los años que nos queden por delante, desde la perspectiva de que nunca sabemos cuántos serán ni cuántas fuerzas tendremos para afrontarlos.

A veces dedicamos todo nuestro empeño a trabajos verdaderamente absorbentes y no dejamos tiempo al ocio o para encontrarnos con las personas que queremos. Dueños o directivos de empresas familiares, pequeñas o medianas, consejeros delegados de sociedades anónimas, incluso responsables de un departamento determinado o muchos trabajadores suelen tener dificultades para elegir voluntariamente el momento de dejarlo todo y empezar a vivir otra vida con otras sensaciones. Siguen en sus puestos bastantes años después de la edad marcada para la jubilación porque no saben irse, sin advertir que llega un momento en que ya nada es urgente y en el que la vida nos da una nueva oportunidad.

Es verdad que mi empresa, Mediaset, reaccionó con una mezcla de asombro y comprensión cuando planteé seriamente mi salida. La relación con la compañía era ejemplar; por supuesto que alguna vez hubo puntos de vista diferentes e incluso divergentes, pero no puedo decir que hubiera jamás problemas de convivencia. Todo lo contrario. Expliqué mis razones y me pidieron tiempo, un periodo de reflexión porque la cadena había puesto en marcha algunas inversiones en decorados que ya me habría gustado tener hace años. Pero en ese momento mi decisión de salir era firme. No era una tontuna de los últimos meses. Había pensado en ello incluso antes de que estallara el COVID, pero luego llegaron la extensión fatal de la propia pandemia, la invasión rusa de Ucrania con la consecuencia de esta guerra injusta, el estallido del conflicto entre Israel y los palestinos —de una gravedad imprevisible— y después un calendario atiborrado de citas electorales. Ahí ya sí que me paré. Nunca hay un buen momento para que un periodista pueda decir adiós, pero pensé que ese instante había llegado…

—Una vez que haya un presidente, sea Pedro Sánchez, sea Alberto Núñez Feijoo, diré adiós.

Lo anuncié a mis superiores y fijamos una fecha: el 21 de diciembre de 2023. Me preocupaba el papel que iban a tener las personas que me acompañaron en esta aventura. Los nuevos directivos mantuvieron su confianza en todas ellas y podía irme muy tranquilo.

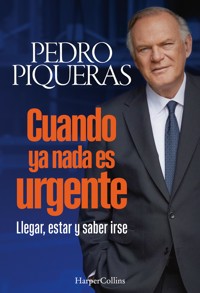

Hace unos meses, desde esta editorial, HarperCollins, se pusieron en contacto conmigo con la intención de que les hiciera llegar un texto para su publicación. Me sugirieron que plasmara sobre el papel una historia que solo yo pudiera contar; algo así como escribir mi experiencia personal en el periodismo y ese momento en que decidí dejarlo todo para aprender a vivir de otra manera. Fue entonces cuando me puse a redactar lo que ahora tienen en sus manos.

He intentado contar una visión, una historia personal dentro de la historia reciente de este país; una especie de confesión desde la niñez. No hay nada que ajustar. Quiero poner en valor a personas, hechos y situaciones que fueron importantes en algún momento de mi vida. También aquellas situaciones y anécdotas que fueron útiles para mi aprendizaje y que, tal vez, puedan servirle a alguno de ustedes. He pasado buenos y malos momentos, como todos, y por todo ello, también gracias. He conocido la generosidad y el egoísmo y he tenido contacto con muchas buenas personas y con algunas que procuro dejar en el olvido. Si me permiten, empiezo… por el principio.

2. Cuando todo lo que hay por delante es esperanza

Creo que mi primer recuerdo de un periódico es aquel que sujetaba mi padre con sus manos después de comer y antes de que le entrara el sopor que le hacía caer rendido sobre la mesa camilla. Devoraba la prensa; le gustaba estar informado de todo y por eso cada mediodía, al volver del trabajo, traía un ejemplar de Pueblo, el mismo periódico en el que empecé como estudiante en prácticas muchos años después. Le recuerdo sentado en su silla de brazos, abriendo aquellas páginas de papel que me parecían inmensas; todo es muy grande cuando apenas se levanta un metro y pocos centímetros del suelo. A veces me pedía que leyera para él un artículo o una noticia y que lo hiciera en voz alta. A él le debo la inicial afición a la lectura y el placer de pronunciar palabras que tan útil fue para el resto de mi vida. Después llegaba la hora de subirse de nuevo a su bicicleta Orbea de color negro y pedalear hasta la tienda de zapatillas, alpargatas y aperos de labranza en la que trabajaba con sus tres hermanos varones.

En aquellos tiempos mi ciudad casi no conocía el asfalto. Salvo las calles principales del centro, todas eran de tierra, también aquella del Progreso situada ya muy cerca de las huertas y los campos de cereal. Una calle plagada de niños a la salida del colegio en la que jugábamos a todo, principalmente al fútbol ante la atenta y aterrada mirada de madres temerosas de que un balonazo se estrellara contra los cristales de las ventanas, entonces tan frágiles. El temor de nosotros, los pequeños, era que la pelota cayera en el patio de Enrique, el cuchillero del número 4, que siempre amenazaba con rajarla si eso pasaba. No recuerdo si eso llegó a ocurrir, pero creo que no porque me acordaría. Habría sido el único sobresalto en una vida que diariamente se producía de forma plácida.

Las niñas siempre jugaban por su cuenta lejos de nosotros o en alguno de los patios. El mundo de entonces nos separaba y si alguno se acercaba a ellas lo despedían con un gritito de ¡fuera, mariquita! Todo sucedía, lo bueno y lo malo, en aquel rectángulo de nuestra calle; apenas ciento veinte metros de larga. Allí pudimos ver la salida de algún féretro, entre ellos el de mi abuelo, Santos Adrián Gómez Arnedo, que tenía nombre de personaje de novela antigua o de la nueva narrativa hispanoamericana. También era el escenario donde se celebraban las comuniones, los nacimientos, sobre todo los de los Martínez, los tintoreros, que con seis hijos era la familia más prolífica de ese espacio. Uno de ellos, Juanito, se convirtió con el tiempo en mi amigo más cercano. Nosotros éramos dos, mi hermano José Antonio y yo, aunque podríamos haber sido tres si mi madre no hubiera perdido otro que esperaba cuando yo tenía siete años…

En aquella calle el ambiente era muy amigable, lo que se dice de buena vecindad… La mayor de las fiestas era cuando se celebraba la matanza, en la que participaban todos, comiendo algo de tocino fresco y ayudando. Quien más quien menos tenía en su casa un cerdo al que alimentaba hasta producir un engorde suficiente… Una matanza que llegaba con los fríos a aquel barrio de viviendas con patio y algún árbol; nosotros teníamos dos parras y comíamos muchas uvas. Realmente, desde que maduraban, apenas comíamos otra cosa; eran como el cocido, que se comía recién hecho, al día siguiente y en los días posteriores como frito o refrito con tomate.

Esas casas no tenían otra calefacción que el brasero de picón que mi madre preparaba con esos restos de carbón y unas astillas… Habían sido construidas para albergar a guardias civiles y a sus familias y mi abuelo materno lo era.

Cada año engordábamos un cochino, y ya avanzado el invierno el encargado de asestar la cuchillada en la yugular del animal era el tío de Juanito. Oficialmente y para todos se llamaba Esteban, pero originaria y familiarmente su nombre era Lenín, pronunciado así, con acento en la í. A su madre, una mujer pequeña, siempre enlutada y con el pelo cano recogido en un moño, se le escapaba el innombrable nombre y gritaba Lenín por aquí, Lenín por allá. El marido era un socialista de un pequeño pueblo serrano, el Masegoso, que le puso a su hijo el nombre del ideólogo y líder comunista ruso sin poder predecir que después vendría una guerra, el final de la República y una larguísima dictadura. Bueno, por llegar llegó hasta su propia muerte en el penal de Chinchilla de Montearagón, donde se pasaba hambre y frío. El mismo penal en el que también estuvo mi abuelo Abel, que, aun siendo republicano, supo que en guerra no es bueno hacer determinados comentarios. Según me contaron ocurrió en la tienda, durante uno de los bombardeos que castigaron a la ciudad. Fue más o menos de esta manera:

Era por la mañana y aquel comercio estaba lleno de gente, de clientes y de personas que se refugiaron huyendo de las explosiones. Entre ellos varios milicianos. Uno de ellos, según parece, dijo:

—Ya están esos hijos de puta… intentando matar a cuantos más mejor.

—Hombre —repuso mi abuelo—. Supongo que los nuestros también andarán tirando bombas.

—¿Qué has dicho, Abel? ¿No estarás del lado de Franco?

—No, ya sabéis que no, pero en la guerra sufren las dos partes.

Y de allí al calabozo y más tarde al penal de Chinchilla, donde entonces se encerraba a los sospechosos de ser enemigos de la República y con el final de la guerra a cualquier sospechoso de ser enemigo del nuevo régimen. Mi abuelo fue liberado después de meses en que su mujer, mi abuela Ana María —ni se imaginan lo guapa que era—, le llevara ropa de abrigo y comida porque allí, como decía antes, se pasaba hambre y frío. Mucho frío.

Años después de aquellos sufrimientos de la guerra, en mi calle, como decía, la matanza del cerdo se convertía en una fiesta. Con el paso del tiempo es difícil entender que los niños estuviéramos en medio de ese festival de ollas con agua hirviendo, con el marrano gritando mientras Lenín/Esteban tiraba de su hocico con un gancho, y que presenciáramos en primera fila cómo brotaba la sangre a borbotones desde ese lado del cuello. ¿Era la naturalidad de la muerte? El animal cumplía su papel de víctima y motivo de fiesta y alimento. Después, también delante de nosotros, se hervían las tripas, se separaban las carnes magras y jamones y se trituraba y se sazonaba la composición de los embutidos. La sensibilidad del siglo XXI no podría permitir que aquello se produjera en un entorno vecinal, pero puedo asegurar que nadie asistía a aquel espectáculo de sangre, calderas y frío con maldad alguna o con disfrute por el sufrimiento del animal. Era pura y simplemente lo normal para quienes estaban más que acostumbrados a ese rito. Por decirlo de alguna manera, habíamos nacido con ello a cuestas.

La matanza se celebraba en las casas con gorrinera y patio hasta que las más modernas disposiciones municipales impidieron que, por cuestiones de salud pública, pudiera repetirse algo así. Un día, supongo que antes de la prohibición, sentí que lo que se hacía con el cochino había dejado de gustarme… Ya no era algo normal. No es lo mismo estar con todos, padres, hermanos, amigos y vecinos, participando de aquel jolgorio, que hacerte un poco más mayor y pensar al respecto.

En esa economía de casi subsistencia y a veces trueque también tuvimos una cabra que un cabrero recogía todas las mañanas y la devolvía con un jarro de leche al caer la tarde, pero mi madre le pidió finalmente que se la llevara y renunció a ese producto por temor a que sufriéramos unas «fiebres maltas»; algunos casos se habían dado, según se decía, así que sustituimos la leche de cabra por la de vaca que cada día repartía Juana, la lechera de la zona, una buena persona a quien mi madre recriminaba alguna vez que aquel líquido blanco tuviera un cerco más claro en la superficie por el efecto de algún «bautizo». Era la forma de aumentar los litros de leche, un milagro que Juana obraba alguna vez, en unos tiempos difíciles para todos. Ella era, así la recuerdo, una persona afable, atenta con los niños, siempre sonriente y algo entrada en carnes.

Podría decir de corrido los nombres de todos los habitantes de aquella calle a los que Juana vendía su leche. Todos sabíamos casi todo de todos… y la vida resultaba muy familiar, de respeto. Todos esperaban algo más y todos querían un futuro mejor para sus hijos, haciendo honor al nombre de aquella vía, «del Progreso». Me gustaría, como en un túnel del tiempo, volver cinco o seis decenios atrás y verlos. La salida a la calle de Mili, la modista, siempre tan arreglada, tan guapa; la señora Angelita, la familia de Juliete y Mari Chelo, los Labarta, la familia de Clemente…, los Rada. Sí, me gustaría volverme invisible y retroceder en el tiempo para observarlos y, sobre todo, para sonreír viendo a mis padres en los que fueron algunos de los pocos años felices de su vida.

También podría volver al colegio, el del Perpetuo Socorro, en el que tanto aprendimos mi hermano y yo. Una escuela creada por tres maestros muy jóvenes. Era una enseñanza dura. Recuerdo los muchos deberes que nos ponían para casa y el temor a no tener una buena caligrafía porque eso enervaba a don Felipe, el director, con la inevitable consecuencia del castigo; y si no que se lo pregunten a Enrique Rada, el más revoltoso de los alumnos y a quien el maestro había reprendido con dureza delante de todos en más de una ocasión. Mi temor a los brazos en cruz, a las horas extra de estudio y a algún palmetazo hicieron que me comportara casi de diez. Vamos, todo un ejemplo para el resto de los componentes de la clase, que me regalaron el título de empollón con el que se adornaba a gente tan disciplinada —o tan temerosa— como yo, que sacaba notas altas hasta en religión. Pero no fue siempre así en el futuro.

Allí hice mi primer periódico mural… Era una cartulina relativamente grande que colocábamos en el pasillo con unas chinchetas y en la que dábamos algunas noticias de consumo interno. Por ejemplo, actividades extraescolares, clases de recuperación. Había que incluir alguna oración, algún consejo de buenas maneras e higiene, buen comportamiento y dibujos. Era una publicación muy simple, pero fue mi primera incursión en el periodismo sin intuir, claro está, que aquella podría ser mi profesión en un futuro.

3. Cuando empiezas a intuir lo que quieres ser

Me pregunto cuándo llegué realmente a pensar en el periodismo, en el que he vivido los últimos cincuenta años y en el que siempre me ha preocupado cómo llegar, saber estar y saber irme.

A los trece o catorce hacía un periódico con mis amigos de la OJE, aquella organización juvenil franquista, en cuyos salones podíamos jugar al ajedrez, las damas o al tenis de mesa, el ping-pong, deporte que no se me daba mal del todo, aunque el jodido de Pepe Roldán me ganaba siempre. La OJE estaba subvencionada, y a su «Hogar» acudían chicos de la clase media y baja; «las clases populares» que se decía y los de familias ideologizadas en el franquismo, mientras que los hijos de familias bien estaban en los incipientes Boy Scouts, que patroneaban los padres escolapios. También salíamos de caminatas por espacios naturales y en verano viajábamos de campamentos al espectacular nacimiento del río Mundo, en Riópar. Aquella organización tenía su dress code. Las camisas de los jóvenes, llamados flechas y arqueros, eran de color beige muy parecidas a las de las Juventudes Hitlerianas. Los mayores de dieciocho ya podían ponerse la camisa azul, el color de la Falange, con aquella boina roja heredada del carlismo como consecuencia del proceso unificador del Movimiento. Es lo que había.

Todo muy organizado en su clasificación por edades y con unos mandos que intentaban instilar mucha ideología en nuestros cerebros, a fin de cuentas, muchos de ellos eran profesores de Formación del Espíritu Nacional en los colegios de la ciudad. Todo era muy nacional en aquellos tiempos. Sin embargo, releyendo uno de los artículos en un ejemplar que aún guardo, y que trataba sobre la explotación de los jóvenes en el mundo laboral, creo que bien podría haber sido escrito por un jovencito aleccionado en el marxismo/leninismo. Bueno, en aquellos tiempos algunos reputados falangistas presumían de batallar por la justicia social. Escribíamos aquellas cosas motivados por la situación indefensa de una buena cantidad de adolescentes con mucho trabajo y poca paga… Se les llamaba aprendices, pero su aprendizaje era larguísimo.

También en una página de esa publicación veo que utilizábamos la palabra «subnormal», así, brutalmente, para señalar a cualquiera que sufriera una discapacidad mental. En una de las entrevistas de aquel periodiquillo había preguntas como estas: «¿Cómo reaccionan los padres cuando saben que tienen un hijo subnormal?». «¿Tiene, el subnormal, conciencia de serlo?». Lo curioso es que era un lenguaje avalado por la oficialidad. De hecho, si consultan en las redes verán que había un día llamado Día Nacional del Subnormal. En mi ciudad se instalaba una gran pancarta entre el Gran Hotel y el Banco Central que decía eso: «Día Nacional del Subnormal, 26 de abril». Hay fotos que dejan constancia del despropósito y uno no deja de agradecer, por estas y otras muchas cosas, la evolución y los cambios de denominación que llegaron con la democracia. Incluso en las facultades de Medicina se estudiaba en aquellos años esta gradación: subnormalidad, subnormalidad profunda y cretinismo. Muchas veces me pregunto cómo hicimos para dejar atrás todo eso y liberarnos de aquella programación mental. No era fácil, la verdad. Cuento estas cosas con algo de vergüenza, pero son situaciones que se producían en un mundo que era de otra manera y que tenía que evolucionar profundamente.

Esto pasaba en España, pero también en los países del Este de Europa. A nosotros nos inculcaban el amor a Franco con una serie de consignas y cantos cara al sol mientras los niños de países como la Unión Soviética aprendían las bondades de Lenin, el paraíso comunista y cantaban La Internacional. Así eran las cosas en los tiempos de mi infancia y mi adolescencia.

Al margen de todo esto, lo más útil en aquellos años era estudiar las materias importantes, hacer vida con los amigos, algo de deporte —poco en mi caso— o leer los libros del Círculo de Lectores que, gracias a la suscripción de mi madre, empezaban a poblar el mueble del salón comedor de mi casa como aquel de Los cipreses creen en Dios, sobre los años previos a la Guerra Civil, Duermen bajo las aguas, de Carmen Kurtz, o aquel El alma se apaga, del húngaro Lajos Zilahy… No recordaba especialmente el contenido de este último libro —aunque su título nunca lo olvidé, era de los primeros que leía— y lo volví a leer muchos años más tarde cuando me dio por frecuentar la capital húngara… El de Zilahy —que visto con distancia era una rareza inexplicable en mi vida, sobre todo a esa edad— y otros libros del Círculo cubrieron un hueco muy importante en mi adolescencia.

Pero más que en mi propia casa, donde me gustaba leer era en la biblioteca pública que estaba en la Casa de la Cultura junto al Teatro Circo y donde aparte de novelas de clásicos y contemporáneos podía acceder a libros de aventuras y tebeos, fundamentalmente la saga de Tintín, que abría muchas expectativas a la imaginación con sus viajes, sus compañeros y sus extrañas situaciones alrededor del mundo. No sé si su lectura me empujó hacia el periodismo. Algunos compañeros decían que a ellos les ocurrió; en mi caso no estoy del todo seguro. Lo que sí sé es que me encantaba el personaje y me mordía las uñas de rabia cuando por unos minutos el último ejemplar ya había sido prestado a otro estudiante. En cualquier caso, nunca olvidaré aquel salón, lleno de libros y mesas en el que muchos jóvenes se encerraban para leer y conocerse entre aquellos «chissssss» que, desde la mesa de préstamos, llamaban al silencio.

4. Cuando vimos que no estábamos solos

Con mi edad, sesenta y nueve años cuando escribo estas líneas, ya voy siendo de las personas que han podido vivir el progreso de la vida en mi país de un modo parsimonioso, lento si lo comparamos con los años más recientes en que los cambios se han producido con una velocidad y una contundencia difícil de asimilar. Por ejemplo, aquel tránsito de la radio a la televisión fue tranquilo, muy poco a poco. Nada se hacía con urgencia; de hecho, ambos medios coexistieron y coexisten aún en perfecta armonía.

La muerte de Kennedy la supimos en casa todavía por aquel receptor de capilla, como se le llamaba a esa radio por su forma de arco gótico. Dieron una nota urgente, que se decía entonces, y corrí a decírselo a mi madre.

—Será su padre que se ha muerto.

—No, mamá. Es el presidente, que lo han matado.

Recuerdo perfectamente el lugar en que me encontraba, junto al sillón de orejas que había pertenecido a mi abuelo Santos. Mi madre estaba en la cocina desde donde no se escuchaba del todo bien y por eso fui corriendo a contárselo. La muerte de Kennedy fue un zarpazo para muchos. Era muy querido en España, sobre todo porque era católico y eso sumaba puntos. Lo supimos por la radio, ya digo, porque la televisión no había llegado a casa. Todavía.

La primera vez que vi uno de esos aparatos fue en la Peña Taurina Pedrés, fundada como homenaje al torero Pedro Martínez, Pedrés, oriundo de la ciudad. Estaba en un saloncito reservado a las familias de los socios mientras estos, entre ellos mi padre, jugaban sus partidas al póker, al tute o la brisca. En aquella televisión recuerdo ver la serie de Rin Tin Tin, un perro pastor alemán que obedecía las órdenes del jovencísimo cabo Rusty del Ejército norteamericano, o los programas de Franz Johan y Herta Frankel con su perrita Marilín, unos austríacos que se habían establecido en España allá por los años cincuenta y sesenta. La perra no sé de dónde era, tal vez austríaca también. Había muchos perros en la televisión cuando lo de tener una mascota era un imposible solo reservado a las personas de las clases más altas.

Nuestro perro, el perro de aquel vecindario, era Tom; un callejero de manchas blancas y negras que vivía en el taller de los escayolistas de la esquina. Le dábamos de comer sobras de casa. Era como si hubiera sido adoptado por todos los niños. Siempre estaba en medio de nuestros juegos, hasta cuando jugábamos a ser toreros. Tom embestía muy mal a pesar del tiempo que invertíamos en que aprendiera, por lo que finalmente ese papel lo tenía que hacer cualquiera de nosotros.

En eso de dar pases de capote y de muleta el más sobresaliente era Juanito, que años más tarde llegó a tomar la alternativa y alternó con las grandes figuras de los años setenta, pero duró muy poco su carrera a pesar de que era un torero clásico y artista… Nunca entendí por qué se acabó. Yo no era muy aficionado, pero empecé a ir a los toros por él. Para mí era el mejor.

Recuerdo que en aquella televisión de la peña habían puesto un plástico con tres bandas, azul, verde y marrón, con lo que pretendían que se pareciera a las de color que ya había en Alemania o Estados Unidos. Era una ilusión absolutamente imperfecta, pero seguíamos prefiriendo ese truco a la realidad de una pantalla en la que todo era claro y oscuro. Por esa misma pantalla, tan extraña entonces para nosotros —quién me iba a decir que trabajaría en ella casi veinte años más tarde—, pudimos seguir la guerra de Vietnam, la crisis de los misiles entre Washington y La Habana, las hambrunas de África y lo mal que se vivía «en el infierno comunista». En España estábamos de maravilla, éramos los reyes del mambo y esa era la verdad… «oficial».

La televisión tardó algunos años en llegar a mi casa; era una Werner color, pero se veía en blanco y negro. Era la tele donde daban la serie Los invasores, en la que los protagonistas eran unos extraterrestres que pretendían invadir y conquistar la tierra, y aquella otra de Historias para no dormir, de Narciso Ibáñez Serrador, que nuestros padres no nos dejaban ver. Por la rendija del cuarto me asomé a una de ellas, se llamaba «Los bulbos». No la vi completa ante el temor de que me pillaran y aun sin ver el final me dio tanto miedo que no pude dormir en toda la noche.

Hasta ese momento el único entretenimiento había sido la radio con aquellos programas de Ustedes son formidables o Matilde, Perico y Periquín, que daban en la SER. Cuando aparecieron masivamente los transistores a pilas no eran pocos los que se acercaban a las tiendas de electrodomésticos para pedir un aparato.

—En el que cante Antonio Molina.

—Eso pasa en todos —decía el dependiente, que, además, tenía que explicar que los contenidos no salían de «su aparatito», sino que llegaban hasta él por ondas, pero que se fabricaban en una emisora.

—¿Y cuándo va Molina a la emisora?

—Alguna vez va en directo, pero, por lo general, se trata de placas, discos…

Y se llevaban el transistor, pero sin mucho convencimiento.

Es curioso el modo en que la televisión o las fotografías de aquellos tiempos determinan nuestros recuerdos. Por ejemplo, el color de las calles de mi ciudad que retengo en la memoria es en blanco y negro con los escasos matices que aporta una relativa gama de grises. Sí permanecen algunos colores; por ejemplo, los de las casullas y otros ornamentos sacerdotales, vírgenes y santos de un comercio especializado en artículos religiosos que estaba casi al lado del Gran Hotel, en la calle principal de la ciudad, cerca del Altozano, que entonces se llamaba plaza del Caudillo.

El Gran Hotel, un edificio con tintes neoclásicos que ocupa el mejor esquinazo de esa plaza, también se me representa desvaído en la memoria y sin apenas luz, aunque luego con el paso de los años se volvió resplandeciente. Aquel lugar fue escogido como puesto de mando para los jefes de las Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil. Era su cuartel general. Allí residió y ordenó con autoridad, excesiva a veces —según cuenta la historia—, André Marty, un comunista francés apodado el Carnicero de Albacete; hombre de gatillo fácil que no dudaba en apretarlo si era necesario para mantener la disciplina.

Las huellas de aquella guerra persisten en forma de heridas en la verja de hierro que rodea el hermoso edificio de la Diputación Provincial. En este caso, los daños se produjeron como consecuencia de un bombardeo nazi de la Legión Cóndor cuyo objetivo era precisamente acabar con los jefes de las Brigadas Internacionales y con los aviones del aeródromo de Los Llanos. La mayor parte de las bombas alemanas cayeron sobre las principales calles del centro, causando más de cien muertos. Ocurrió el 19 de febrero de 1937. Algunos de esos proyectiles cayeron muy cerca de la calle Zapateros, donde vivía mi padre con sus hermanos y mis abuelos. Los aviones Junkers alemanes hicieron una pasada tras otra durante seis horas, pero el ánimo destructor de los aliados de Franco no fue tan devastador aquí como en Gernika, la histórica ciudad vasca, destruida solo dos meses después, en abril. ¿O lo de Albacete sería un ensayo?

Veinticinco años después y tras una posguerra larguísima y llena de dificultades y de rencores el ambiente en mi niñez era, en muchos sentidos, como de oscuridad. Las bombillas daban menos luz que ahora en las calles y en las casas. Eran tiempos de mesa camilla y de hablar en voz baja.

Recuerdo ver a mi padre una noche sintonizando su radio Marconi y escuchando a Santiago Carrillo, el secretario general del PCE. Yo no sabía quién era, claro. Sería ya bien entrados los años sesenta. Mi padre nada tenía que ver con la izquierda; vamos, nada de nada, pero le gustaba saber, husmear acerca de «lo que pasaba por ahí». Era un hombre curioso y a la vez temeroso de que alguien adivinara esa curiosidad. Mucho más tarde, siendo ya periodista, conocí a Carrillo y, más tarde aún, pudimos tener algún encuentro con otros periodistas y alguna comida a solas. En uno de esos almuerzos le conté lo de la escucha radiofónica en mi casa y que a mí su voz, tan profunda y grave por los efectos del tabaco, me daba incluso miedo.

—¿Sabe, don Santiago? Yo observaba a mi padre desde el dintel de la puerta que llevaba al pasillo. Recorría el dial de su radio en medio de aquellos ruidos infames que hacía la onda corta. Y entonces le escuchábamos.

—Sería Radio París.

—Sí, creo que sí.

—¿Y recuerda usted —Carrillo siempre hablaba de usted— qué decía en esa emisión?

—Creo que era algo sobre una huelga. No recuerdo bien, solo que mi padre me decía: «Esto no lo estás oyendo. ¿Eh?».

—Sería Radio París, sí, o Radio España Independiente, la Pirenaica. ¿Cuántos años tenía usted?

—No creo que más de doce o trece. Lo que sí recuerdo es que aquello me daba un poco de miedo. Entre la petición de mi padre de que a mi madre «ni una palabra» y su voz, que sonaba a caverna…

Se reía y tosía mientras empalmaba un cigarrillo tras otro. Con él hablé de política, del PCE y de algún episodio de la guerra, donde el odio lo conforma absolutamente todo. Respondía a las preguntas; sí, pero intuyo, todavía hoy, que no le gustaba hablar, le irritaba hablar de aquel horror del que nadie puede salvar la cara. Una vez, en la intimidad que procura el almuerzo, le pregunté por la masacre de Paracuellos —todo el mundo le preguntaba por ello—, el fusilamiento masivo de más de dos mil quinientos derechistas a finales del 36, cuando las tropas franquistas parecían estar a punto de entrar en la capital.

Lo hice de un modo indirecto.

—Es difícil para un periodista no preguntarle por lo de Paracuellos. En algún sentido es como una obligación.

—Sí, es cierto, no hay periodista que no pregunte por ello. Creo haberlo explicado por activa y por pasiva, pero siempre está ahí. Siempre reaparece.

—¿Y…?

—Solo voy a decir una cosa. Yo no tuve la responsabilidad que la derecha me achaca. Ni conocimiento.

Le molestaba tremendamente hablar de aquello… y no seguí. ¿Para qué? Era como esas preguntas que si los periodistas no hacemos parece que estamos fuera del mundo, pero también de esas preguntas que al protagonista se las han hecho cientos de veces… No fallaba, periodista que se le acercaba, le preguntaba lo mismo y él ya respondía como quien está a punto del hartazgo o harto realmente. Conmigo, sin embargo, fue amable o condescendiente, mientras comíamos en ese lugar de Telecinco situado a la izquierda de la entrada y que por la noche se convertía en el espacio para los invitados de Gran Hermano o Supervivientes