Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Eine Kleinstadt in Sibirien, 1969. Eisige Kälte. Die elfjährige Vera wird von ihren Mitschülern auf einer menschenleeren Straße angegriffen und als Faschistin beschimpft. Tief gedemütigt begibt das Mädchen sich auf die Suche nach ihren Wurzeln. Als ihre Mutter Anna sie in die Familiengeschichte einweiht, beginnt für Vera eine Reise in die Vergangenheit. Ihre Vorfahren, strenggläubige Mennoniten, sind Anfang des 19. Jahrhunderts aus Westpreußen nach Russland ausgewandert, in das Gebiet der heutigen Ostukraine. Vera erfährt die Geschichte ihrer Familie über sechs Generationen, packende Lebenswege, die sich durch die Jahrhunderte bis in die Jetztzeit spiegeln: vom bescheidenen Wohlstand der frommen Kolonisten in der Zarenzeit über unmenschliche Entbehrungen, existenzielle Not und Diskriminierung in der Sowjetdiktatur bis hin zu den idyllischen Sommern an der Küste Georgiens in den Siebzigerjahren. ist die mitreißende Chronik einer deutschen Familie, die versucht, im krisengebeutelten Russland Wurzeln zu schlagen. Virtuos erklettert Irene Langemann die Ranken des Stammbaums, folgt wilden Verästelungen und lässt dabei ein eng gewobenes Geflecht aus Vergangenheit und Zukunft entstehen. Ein tiefbewegender Roman über das Suchen nach Identität in der Fremde, über die vielen Facetten von Einsamkeit und die immer neu zu schöpfende Kraft, sie zu überwinden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 616

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

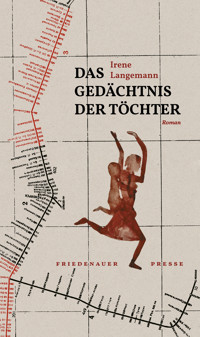

Irene Langemann

DAS GEDÄCHTNIS DER TÖCHTER

Roman

FRIEDENAUER PRESSE

Meinen ElternElisabeth Isaak und Heinrich Langemanngewidmet

Inhalt

1. Kapitel: Der Schneeballangriff

2. Kapitel: Die lange Krankheit

3. Kapitel: Tagebuch von Anna Harder: Mai–September 1941

4. Kapitel: Wali und die anderen Toten

5. Kapitel: Tagebuch von Anna Harder: Oktober 1941 – September 1942

6. Kapitel: Ernte. In guten und in schlechten Zeiten

7. Kapitel: Musik – Музыка

8. Kapitel: Erinnerungen von Anna Harder an die Jahre 1942–1943

9. Kapitel: Staub

10. Kapitel: Erinnerungen von Anna Harder an die Jahre 1944–1945

11. Kapitel: Zwischen den Welten

12. Kapitel: Nie mehr …

13. Kapitel: Nachts. Schlaflos

14. Kapitel: Erinnerungen von Anna Harder an die Jahre 1946–1949

15. Kapitel: Liebe

Dank

1. Kapitel

Der Schneeballangriff

Er bebt, er knarzt, gibt schnaufende Geräusche von sich. Ein Ächzen. Ein Keuchen. Oder stoße ich diese Laute aus? Meine Hände umklammern sein rostiges Geländer. Sein Zittern ist mein Zittern. Er hängt in der Luft. Und ich mit ihm. Über uns tänzeln Schneeflocken, sie kühlen die Wangen. Unter uns lärmt ein Schnellzug, schickt in alle Richtungen sein mehrstimmiges Echo: das gleichförmige Rattern der Räder, das Quietschen der Wagenkupplungen, das Tuten der Lokomotive, die sich von mir und dem Viadukt von Belsk verabschiedet.

Vi-a-dukt … Wie kommt dieser Betonstreifen, diese Überbrückung von vier Gleisen, zu seinem edlen Namen? In Vaters Geschichtslexikon ist der Viadukt ein majestätisches Bauwerk aus Stein mit Halbkreisgewölben und schlanken Pfeilern. Schlank könnte man die Eisenstelzen des sibirischen Viadukts auch nennen, obwohl dürr zutreffender wäre. Sie vibrieren bei der Durchfahrt der Züge, geben ihr Zittern an die Brüstung weiter. Vi-a-dukt … Die Flucht vor dem wort hat mich zu ihm getrieben. Und der Schnee. Das sanfte Weiß, das, zusammengepresst zu einem Ball, die Kraft einer Waffe gewinnt. Trifft sie dein Gesicht, bist du atemlos vor Schmerz. Selbst hier, in der sicheren Höhe des Viadukts, kann ich das unten Erlebte nicht abschütteln.

фашистка.

Schockstarre, ausgelöst durch ein einziges wort. Ich stehe mit geschlossenen Augen vor ihnen. Ich höre das Kreischen von Wowka, meinem Schulbanknachbarn, und Ljudas Gelächter. Ihr Gesicht hat sich bestimmt zu einem Pfannkuchen gerundet, wie immer, wenn sie sich vor Lachen schüttelt. Ihre Augen verschwinden dann in den Speckfältchen, der offene Mund zeigt die spitzen Zähne. Sonst mag ich Ljudas Lachanfälle. Jetzt schreit sie:

»Вера – фашистка!

Wowkas Fistelstimme schließt sich ihr an, auch er nennt mich eine Faschistin, ganz deutlich, trotz seines Sprachfehlers, höre ich die Beschimpfung, gemein, kränkend. Die Stimmen des Duos überschlagen sich vor Eifer. Das Schnaufen im Hintergrund – das sind die anderen, sie formen die Schneebälle. Ich höre, wie sie den Rotz hochziehen. Wowka und Ljuda stoßen den Kriegsschrei aus:

»Давай! Dawaj!« Obwohl ich die Schulmappe hingeworfen habe, schaffen es meine Hände nicht, das Gesicht zu schützen. Zwei Schneekugeln treffen die Wangen. Ich presse die Lippen zusammen, schmecke das Salz der Tränen. Feuerpause. Sie formen die nächsten Waffen. Ich habe keine Kraft, mich vom Fleck zu rühren. Eine Zielscheibe, die darum bittet, getroffen zu werden. Das Duo kreischt:

»Vera ist eine Faschistin!«

Der Stationslautsprecher knistert, kündigt einen Zug an. Sein fernes Grollen vermischt sich mit den Durchsagen. Hochspannungsleitungen summen, auch sie kündigen die Einfahrt des Zuges an. Oder seine Durchfahrt. Zwei Arbeiter steigen die Stufen der Brücke hoch, sie schleppen Gummikabel, die Schlangenspuren im Schnee hinterlassen. Es riecht nach verbrannter Kohle und Ruß. Ein Güterzug, braun, unendlich, zieht sich unter dem Viadukt hindurch. Er vibriert unter mir, mit mir, in mir. Meine Hände in den gestrickten Fäustlingen umklammern das vereiste Metallgeflecht, sind schon zu Krallen erstarrt. Schneekristalle flirren vor meinen Augen.

Wie anders ist es im Sommer, wenn Mutter mit Petja und mir auf den Viadukt steigt und wir den Zügen nachschauen. Unsere Hände umfassen das warme Geländer, der Wind kühlt das Gesicht, zerzaust Mutters hennagefärbte Locken, hebt Petjas Haarwirbel über der Stirn und meinen Blumenrock an. Mein Bruder steht in kariertem Hemd und kurzer Hose auf den Zehenspitzen, das Kinn drückt er an die Brüstung. Sein Gesicht strahlt, die Sommersprossen auf der Stupsnase leuchten goldbraun. Wir schließen Wetten ab, ob der nächste Zug hält oder weiterfahren wird. Personenzüge auf der Durchreise verabschiedet unsere Mutter mit einer deutschen Liedstrophe:

Ade, mein Lieb, ich muss jetzt gehen,

ich kann nicht mehr verweilen,

und geh ich auch, ich kehr zurück,

sei’n es auch zehntausend Meilen.

Die zehntausend Meilen gehen mir nicht aus dem Kopf. Von Belsk bis Peking sind es laut Schulatlas dreieinhalbtausend Kilometer, von Belsk bis Moskau zweieinhalbtausend. Aber zehntausend Meilen? Da müsste man über den Ozean nach Amerika fliegen. Doch Amerika ist ferner als der Mond. Dort regiert der Haifisch-Kapitalismus, während wir den Kommunismus aufbauen und den entwickelten Sozialismus bereits bestaunen können. Sogar hier, in Sibirien, im November 1969.

Ich blicke zum Stationshaus. Unter dem Spitzdach hängt die Hälfte eines Spruchbandes. Zur Feier der Großen Oktoberrevolution hob sich der weiße Satz deutlich vom roten Banner ab: unter lenins fahne, vorwärts, zum sieg des kommunismus! Ermattet nach den Herbststürmen hat der Stoff seine revolutionäre Farbe verloren. Das Ende des Satzes – vorwärts, zum sieg des kommunismus! – hat die Dachantenne aufgespießt. Ein kraftloser Lappen bebt seinem Ende entgegen. 1980 wird der Kommunismus den Sieg über den Kapitalismus erringen, behauptete Generalsekretär Chruschtschow. Mein Vater glaubt nicht daran. Er ist gut informiert, weil er »Голос Америки« – Golos Ameriki, die »Stimme Amerikas« hört.

Gewöhnlich läuft es so ab: Vater verriegelt die Fensterläden, schließt die Haustür ab, holt ein Bänkchen, setzt sich vor das Kurzwellenradio, das auf der Kommode neben dem Klavier seinen Platz hat. Mutter starrt ihn mit ihrem Warum-tust-du-das-bloß-Blick an. Vater lässt sich davon nicht beirren, schaltet das Radio ein, dreht so lang am rechten Rädchen, bis sich gegen das Knistern, Zischen, Pfeifen eine Stimme durchgesetzt hat. Die »Stimme des Feindes« nennt meine Lehrerin Nina Pawlowna den Sender. Vater, auch er ist Lehrer, könnte dafür im Gefängnis landen. Dann müsste Mutter ihn mit dem Lied über die zehntausend Meilen verabschieden. Das Gefängnis in Belsk hat nur eine Ausnüchterungszelle und keinen Platz für Freidenker wie Vater.

Mutter blickt besorgt auf Petja und mich. In unserem hellhörigen, schmalen Holzhaus kann man der »Stimme des Feindes« nicht ausweichen. Vater scheint es egal zu sein, was seine Kinder aufschnappen. Während Petja seinen Traktor mit glühenden Ohren über die grünen Läufer schiebt und sie in Unordnung bringt, tue ich so, als ob es nichts Spannenderes gäbe als die Hausaufgaben in Arithmetik. Die Augen gesenkt, Hand und Federhalter in gleichmäßiger Bewegung zwischen Tintenfass und Heft, lausche ich der Stimme, die es über zehntausend Kilometer nach Sibirien geschafft hat. Wie kommt diese russische Stimme – mal weiblich, mal männlich, mal akzentfrei, mal drollig betonend – nach Amerika und dann zurück zu uns?

An den Radioabenden verstößt Vater gegen zwei Verbote. Das erste ist aus der Welt hinter den verriegelten Fensterläden. Dort haben Menschen das Sagen, die mein Vater »das Kommunistenpack« nennt. Wenn ihm das Wort entgleitet, erstickt Mutter fast vor Schreck:

»Pauss opp, wout du sajst, Hermann!«

»Lot dout, Anna«, schiebt Vater die Warnung beiseite.

Er streicht über seine hohe Stirn und Glatze, lauscht konzentriert der verzerrten, verbotenen Stimme. Ich reibe den tintenverschmierten Mittelfinger, senke meinen Blick ins Arithmetik-Buch, täusche vor, taub für Verbotenes zu sein, damit Mutter weniger Angst um die Kinderohren hat. Das zweite Verbot hat Vater selbst ausgesprochen: Zu Hause dürfen wir kein Russisch sprechen. Vater gerät außer sich, wenn Petja und ich die Sprache wechseln:

»Wir sind Deutsche und müssen stolz darauf sein!«

Warum müssen wir darauf stolz sein? Das Deutschsein ist eine Gegebenheit wie Sommersprossen, Warzen oder schiefe Zähne. Soll ich etwa auf meinen schiefen Schneidezahn stolz sein? Nichts als Ärger haben meine Eltern davon, dass sie Deutsche sind. Russlanddeutsche. Petja und mir schärfen sie ein: Ihr müsst in der Schule besser sein als die anderen, nur so könnt ihr in Zukunft etwas erreichen. Das sei schließlich ihre Erfahrung.

Ich spreche zweieinhalb Sprachen: Deutsch, Russisch und Plautdietsch, das Mennoniten-Plattdeutsch meiner Eltern. Das Lernen und Vergleichen von Wörtern ist mein Steckenpferd. Viele habe ich noch nie laut ausgesprochen, weil ich ein schweigsames Mädchen bin. Wie die Bälle des Zirkusjongleurs fliegen die Vokabeln in meinem Kopf von rechts nach links, von links nach rechts, kreuzen sich, bilden zweieinhalbsprachige Sätze. Habe ich in der Schule ein neues russisches Wort aufgeschnappt, kann ich kaum abwarten, es in Vaters Wörterbuch auf Deutsch nachzuschlagen.

Unser Deutsch ist verstaubt und hinkt dem modernen Hochdeutsch 165 Jahre hinterher, sagt Mutter, die Chronistin der Familie. 1804 haben meine Ur-ur-ur-Großeltern die altmodische Sprache aus Westpreußen in das »Land der Russen« gebracht. In ihren Bibeln, Büchern, den Weisheiten der Dorflehrer und Prediger. Wie eine Mitgift vererbten sie diesen Zungenschlag von Generation zu Generation. Mit einem rollenden »R« ausgestattet, hat er mich, die sechste Generation, erreicht. Meine Großmutter Sara konnte kaum einen russischen Satz fehlerfrei über die Lippen bringen, wozu auch, sie lebten in deutschen Kolonien, sprachen zu Hause Plautdietsch und in den Schulen und Gebetshäusern Hochdeutsch.

Bis ins 16. Jahrhundert verfolgt Mutter in ihrer Familienchronik den Zick-Zack-Weg unserer Ahnen durch fremde Länder und Sitten. Einige Stellen hat sie mir vorgelesen: »Unsere Vorfahren, eine streng religiöse Bruderschaft, die immer dahin zog, wo sie nach selbstbestimmten Regeln leben durfte, wohnten früher in Holland. Der Namensgeber der Mennoniten, Pfarrer Menno Simon, predigte Nächstenliebe und Gewaltlosigkeit: Ein Mennonit darf nicht das Blut seiner Mitmenschen vergießen, er muss sich dem Militärdienst verweigern, denn er ist ein Kind des Friedens. Dies konnte in Zeiten von Kriegen und Eroberungen keiner Staatsmacht gefallen. So begann die Verfolgung der Strenggläubigen.«

Ein polnischer König lud die Mennoniten aus den Niederlanden zur Urbarmachung der Tiefebene im Weichseldelta ein. Sie zogen in unbewohnte, durch Krieg und Überschwemmungen verödete Landschaften, entwässerten mit Pumpmühlen Felder und Wiesen, legten Deiche an, zogen schnurgerade Wasserwege zwischen den Äckern, befestigten sie mit doppelten Reihen aus Weiden und Birken.

»Der Fleiß der Strenggläubigen zahlte sich aus«, fasst Mutter die Zeit in Westpreußen zusammen. »Über zwei Jahrhunderte konnten sie im Weichseldelta friedlich leben und beten, zahllose Nachkommen in die Welt setzen, dem Ackerbau und der Viehzucht nachgehen, ohne Militärdienst leisten zu müssen. Doch durch die Spaltung Polens wurde die Provinz in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Teil des Königreichs Preußen. Die Mennoniten verloren ihre Privilegien, sahen sich wieder gezwungen auszuwandern.«

Meine Eltern unterhalten sich auf Plautdietsch, das dem Holländischen ähnlich ist. Ich halte den Dialekt für eine halbe Sprache, da es für sie keine Lexika gibt. Aber sie ist lustig.

»Een Flitzepee fe dee Tjenja tjenne wi em Loftje von Belsk nech tjaipe«, sagte Mutter neulich zu Vater. Was wie ein Zungenbrecher klingt, heißt auf Hochdeutsch: »Ein Fahrrad für die Kinder können wir im Laden von Belsk nicht kaufen.« Ich grüble nicht über den Sinn des Satzes, denn mir ist klar, schöne Sachen kriegt man nur in einer Großstadt wie Omsk. Ich denke über das Wort Loftje nach. Loftje heißt Laden, und ich finde dafür kein verwandtes Wort auf Deutsch. Es entspringt dem russischen лавка – lawka. Der Mennonit, der das russische Wort für die plautdietsche Zunge umgewandelt hat, ging mit den Sprachregeln nicht so streng um wie Vater.

Wir sitzen also hinter verriegelten Fensterläden und sind jeder auf seine Art verblüfft über das verzerrte Russisch aus Amerika. Petja – Störgeräusche aus dem Radio geschickt nachahmend, die gut zu den Irrfahrten seines Traktors passen – staunt, weil Vater sich nicht an das eigene Verbot hält und wie gebannt auf die russische Stimme horcht. Warum ist das Russisch aus Amerika willkommen und das von Petja und mir unerwünscht? Obwohl ich zwei Jahre älter als mein Bruder bin, begreife ich es nicht. Mutter hat Angst, unser deutsch-plautdietsches Zuhause könnte durch Vaters Sorglosigkeit in die Brüche gehen und wir Kinder würden vaterlos zurückbleiben. Sie presst die Lippen zusammen. Die Stricknadeln mit den Maschenreihen eines zukünftigen Schals liegen in ihrem Schoß. Ihre Mundwinkel fliehen in Richtung Kinnspitze. Sie streicht sich eine Locke aus der Stirn und stimmt ein Lied an. Als ob sie mit dem Summen die »Stimme des Feindes« überdecken wollte.

Mich verblüfft Vaters Bereitschaft, auf die eigene Freiheit zu pfeifen und sich dafür schwer verständliche Sätze über Freiheit und Menschenrechte anzuhören. Nach jedem Radioabend gelingt es mir besser, aus einzelnen Worten Brücken zu bauen. Sie führen zu Inseln, denen ich Namen gebe. Eine Insel heißt »Andrej Sacharow«. Er ist bekannt für seine Forschungen auf dem Gebiet der Atomspaltung. Doch nicht seine wissenschaftliche Arbeit interessiert Vater, sondern Sacharows Schriften, die ein gewisser Samisdat veröffentlicht und bis nach Amerika gebracht hat. Samisdat bleibt für mich ein weißer Fleck auf der Sacharow-Insel. Sam heißt auf Russisch »selbst«. Die weiteren Silben bedeuten so etwas wie Verlag, also Selbst-Verlag.

Sacharow und Samisdat vertreten etwas anderes als die Menschen hinter den verriegelten Fensterläden. Sie sagen: Der Mensch braucht die Freiheit der Rede, die Freiheit des Denkens und Handelns. Das gefällt mir. Vater würde dann keine Freiheitsstrafe drohen, weil er einen verbotenen Sender hört, und Mutter könnte endlich aufhören, Angst zu haben. Sacharow und Samisdat verlangen eine Annäherung von Kapitalismus und Sozialismus. Sie geben dem entwickelten Sozialismus keine Chance, deshalb ist Vater sicher, dass der Kommunismus bis 1980, also in elf Jahren, unmöglich den Sieg errungen haben wird.

In elf Jahren bin ich zweiundzwanzig. Die kommende Zeit heißt in den Schulbüchern die »lichte kommunistische Zukunft«. Im Schulchor singen wir »Es naht die Ära der hellen Jahre«. Für mich ist die Zukunft wie der Vollmond am Nachthimmel – leuchtend und klar, aber unerreichbar fern. Wie Amerika.

»Keiner von uns wird Amerika jemals sehen«, behauptet Vater. Sein Traum ist es, in die DDR oder in die BRD auszuwandern, Ost oder West, das ist ihm gleich, Hauptsache: »Dee Tjenja tjenne Dietsch rede.« Vater suche sein Glück in der Ferne, glaubt Mutter.

Über das Glück denke ich oft nach. In Vaters Geschichtslexikon ist Fortuna abgebildet, die Göttin des Glücks. Sie schwebt auf einer Kugel, nur mit einem Schal bekleidet, besser gesagt – von ihm umweht. Um sie herum schubsen sich Greise und Kinder, Männer und Frauen, ihre Augen sind aufgerissen, die Haare vom starken Wind verstrubbelt, sie strecken die Arme zur Göttin hoch, flehen sie an, ihnen das eine oder andere zu schenken: Gesundheit, Glauben, Liebe, vielleicht auch etwas Greifbares wie eine Ziege oder ein Schaf. Fortunas Augen bedeckt der wehende Schal, ihre Gaben aus dem Füllhorn erreichen die Menschen rein zufällig.

Mutter sagt, ihr Glück seien wir, ihre Kinder. Ich glaube, Glück ist, wenn Wünsche in Erfüllung gehen. Wie unsere Moldawienreise.

Da es keine direkte Verbindung gibt, planen meine Eltern, mit dem Zug Nowosibirsk-Odessa von Belsk aufzubrechen. Am ersten Tag des Fahrkartenverkaufs gehen wir zum Bahnhof. Im Stationshaus drängeln sich Reisehungrige vor verschlossenen Schaltern. Es stinkt nach verkochtem Borschtsch aus dem Bahnhofslokal und den von ihm verursachten Blähungen, nach feucht-modrigen Putzlappen, nach Klebstoff und Alkoholfahnen. Wir teilen uns auf. Mutter und ich reihen uns am Schalter 1 ein, Vater und Petja verlängern die Schlange am Fahrkartenfenster 2. Die Schalter ähneln Bullaugen. Sie sind zugeklebt mit Fahrplänen, Schienennetzen und Anordnungen. Wie gerne wüsste ich, was die Verwalterinnen des Reiseglücks treiben. Ob sie Tee schlürfen, kleine Vierecke Schokolade zwischen die Zähne schieben und das süße Braun auf der Zunge zergehen lassen? Oder ob sie uns durch das Glas beobachten und überlegen, wer von diesen Menschen ihre Gunst verdient? Ob Bullauge 1 oder Bullauge 2 die Fahrkarten ausspucken wird? Eine Wortführerin in Schlange 2 – kräftige Stimme, resolutes Auftreten – regt den Meinungsaustausch an. Die Frau behauptet, es gebe nur eine begrenzte Zahl Fahrkarten, die meisten seien schon in Nowosibirsk verkauft worden. Vater räuspert sich gereizt.

»Na dann bleiben wir eben zu Hause«, sagt Mutter.

Nein, bloß nicht! Ein hagerer Mann brummt, Fahrkarten würden doppelt verkauft, das sei gang und gäbe. Die Frauen hinter den verschlossenen Fenstern gewinnen an Bedeutung. O Fortuna, sei nicht kleinlich!

Es klackst hinter Bullauge 2, das nun eine Fischmaulöffnung hat. Schlange 1 wogt zu Schlange 2, wird mit ihr eins. Ein schubsender Haufen, aufgerissene Augen und Münder wie auf der Abbildung der Göttin Fortuna. Nur die Haare wehen nicht im Wind, sie kleben an den erhitzten Schädeln. Mutter und ich zögern vor Bullauge 1. Man weiß nie, ob sich nicht auch die zweite Verwalterin des Reiseglücks unserer erbarmen könnte. Nein, sie tut es nicht. Wir schließen uns dem männlichen Teil der Familie an. Die Fischmaulöffnung spuckt eine Information aus:

»Keine Fahrkarten nach Sotschi, Sewastopol, Jalta.«

Der Weg nach Odessa ist frei. Raunen, Murmeln, Schimpfen. Trotz der klaren Ansage verkürzt sich die Schlange nicht. Wollen die anderen nun auch nach Odessa reisen? Nein, sie warten auf eine persönliche Abfuhr. Niemand gibt die Hoffnung auf, vielleicht lässt sich die Frau ja umstimmen und zaubert die gewünschten Fahrkarten hervor. Doch dieser Nachmittag geizt mit Wundern, die Schlange schrumpft. Endlich sind wir dran.

»Ein Coupé für zwei Erwachsene und zwei Kinder nach Odessa bitte, am 14. Juli hin und am 1. August zurück«, spricht Vater ins Fischmaul.

»Alter der Kinder?«, bellt die gesichtslose Stimme.

Durch die Öffnung sehe ich weiche, saubere Hände, die nicht zur Härte der Stimme passen.

»Elf und neun«, antwortet Vater.

»Es gibt nur Karten im Platzkartnij-Wagen.«

Platzkartnij besteht aus den deutschen Wörtern Platz und Karte, die im Russischen heimisch geworden sind. Der Besitzer einer solchen Karte bekommt eine Schlafstelle in einem Wagen, der keine geschlossenen Abteile hat, nur Pritschen für etwa neunzig Menschen. Drei Tage gemeinsam schlafen, essen, Karten spielen, Sonnenblumenkerne spalten, Witze erzählen, die Schaffnerin wegen der Verspätung befragen, die steifen Glieder strecken, Bücher austauschen, Tee trinken, Kreuzworträtsel lösen, durch das verschmierte Fenster in die Landschaft stieren, sich mit der Zeitung Luft zufächeln, durch den schmalen Gang wanken, vor der Toilette Schlange stehen. Oft geht das Wasser aus und wird erst bei der nächsten Station nachgefüllt.

Coupé ist aus dem Französischen ins Russische eingewandert und steht für ein Schlafabteil für vier Personen. Ein Coupé ist echter Luxus im Vergleich zum deutschstämmigen Platzkartnij-Wagen. Zwar gibt es auch in einem Coupé-Wagen nur zwei Toiletten mit kaltem Wasser, aber durch eine geringere Anzahl von Reisenden wird das Wasser nicht so schnell knapp. Deshalb wird Vater deutlich: Die Besitzerin der weichen, sauberen Hände solle bitte in der Zentrale anrufen. Auf Vaters Glatze vermehren sich die Schweißperlen. Das Fischmaul schweigt. Wir warten. Petjas Blick folgt den Fliegen auf dem verklebten Glas. Vater signalisiert Kampfbereitschaft. Mutter holt tief Luft. Papierrascheln. Schweigen. Warten. Stempeln.

»Vierundsechzig Rubel«, bellt die Stimme.

Vater legt die gesparten Rubel in das Fischmaul. Papierrascheln. Die weichen, sauberen Hände schieben ihm die Fahrkarten zu. Wir haben ein Coupé! Danke, Fortuna!

Heute hat mich Fortuna im Stich gelassen. Sie war nicht da, als Ljuda und Wowka mich mit dem wort und den Schneekugeln angriffen. Auf dem Viadukt lässt sie sich auch nicht blicken, während ich hier vereise und bebe, bebe, bebe. Ich schaffe es nicht, das wort zu verdrängen. Es ist wie ein Fluch. Es brennt in den Ohren. Es versetzt mich zurück auf die menschenleere Leninstraße. Ljuda und Wowka holen aus, schleudern Schneebälle in meine Richtung. Ein Ball trifft mein rechtes Auge, das vergnügtere – es hat fünf Punkte auf der Iris. Der Schmerz ist bohrend, von Blitzschlag begleitet. Werde ich blind? Wie durch ein Kristallgitter sehe ich die vier Angreifer. Einer scharrt den Schnee zusammen. Ich blicke auf den Schneehaufen am Straßenrand und renne, so schnell ich kann, ich kämpfe gegen das Blindwerden.

»Sie haut ab, die Faschistin!«, höre ich Wowka quieken.

Zwei Schneebälle treffen mich am Hinterkopf, doch die Pelzmütze ist ein sicherer Schutz. Der rettende Schneehaufen. Ich werfe mich auf den Bauch, vergrabe mein Gesicht im frostigen Weiß. Der Schnee schmilzt unter meinem Gesicht, beruhigt die Haut. Ist dieses Gefühl Glück? Ich werde nicht aufstehen, ich will nichts sehen. Mikischa, der blinde Klavierstimmer, hat recht: Man kann ohne Augenlicht gut zurechtkommen, wenn die Ohren die leisesten Geräusche wahrnehmen. Geschult von der »Stimme Amerikas«, höre ich trotz eines laufenden Motors das Flüstern der Angreifer, sie rätseln über meine Reglosikeit. Ich höre, wie in der Unterhaltung Angst mitschwingt. Über Ljudas Lippen purzeln Worte wie »tot« und »getötet«. Wowka ist verstummt. Mein Glücksgefühl dehnt sich aus, ich konnte sie täuschen! Das Knirschen des Schnees unter acht Filzstiefeln bestätigt meine Vermutung – sie ergreifen die Flucht.

Ich richte mich auf, streife die Handschuhe ab, betaste das Auge. Meine Schulmappe liegt in einer Mulde, die sich im Frühjahr in einen Wassergraben verwandeln wird. Ich wische den Schnee vom Aluminiumschloss. Im matten Metall spiegelt sich mein rechtes Auge. Angeschwollen. Rot. So kann ich unmöglich nach Hause gehen. Wie soll ich es Vater erklären? Aus der Druckerei trotten graue Gestalten. Schichtwechsel. Es muss halb drei sein. Ich entscheide, abzuwarten, bis Mutter von der Arbeit zurück ist.

Ich klopfe den Schnee vom Mantel. Ein Pelz aus braunem Kunststoff, der früher Mutter gehört hat. Nach neun Wintern waren die Manschetten der Ärmel abgewetzt. Das entsprach nicht den Regeln des Anstands, Vater musste es einsehen. Für eine angesehene Kinderärztin ziemte es sich nicht, einen verschlissenen Mantel zu tragen. Vater, der geizig ist, grübelte, wie man es vermeiden könne, gleich zwei Wintermäntel kaufen zu müssen. Denn durch einen Wachstumsschub waren meine Knie und Unterarme schutzlos den Wintertemperaturen ausgeliefert. Bei meinem Anblick seufzte Mutter:

»Dout Tjend bruckt eenen nien Mountel, etj koun een Joah wachte.«

Vater geriet in die Klemme. Seine Wirtschaftspläne hatten die Haushaltskasse geleert. Eine Hühnerfarm sollte in Zukunft für unseren Wohlstand sorgen. Die Ersparnisse waren vom Bau des Stalls verschlungen worden. Nach langem Überlegen entschied Vater, seine Ehefrau solle einen neuen Wintermantel kaufen und ihren alten für mich umnähen.

Mutters Schneiderkünste sind entmutigend. Mein Mantel hat die Form eines schiefen Trapezes mit weiten Ärmeln und sich aufbäumenden Schulterpartien. Kein Mädchen in meiner Klasse trägt so etwas Hässliches. Seitdem der Mantel auf meine Schultern drückt, husche ich mit gesenktem Blick durch die Kälte. Doch jetzt lässt mich das Mantelproblem unberührt. Durch den Schneeballangriff habe ich etwas Neues gelernt: Manches wird schnell bedeutungslos.

Ich biege in die Sowjetskaja-Straße ein, weiche einem zotteligen Köter aus. Vor dem Milchladen hat sich eine Schlange gebildet. Aus den Nasen und Mündern der Wartenden steigen Dampfwölkchen. Hinter dem Bretterzaun liegt die wichtigste Baustelle von Belsk: Zum 100. Geburtstag von Lenin soll hier im Frühjahr ein Ehrenplatz eingeweiht werden. Das Denkmal ist bei einem Moskauer Bildhauer in Arbeit. Über die Skulptur gibt es viele Diskussionen: Wird sie aus Bronze oder Aluminium sein? Wird Lenin eine Schildmütze tragen oder barhäuptig unter dem sibirischen Himmel stehen? Formt der Bildhauer ihn mit erhobenem Arm, der den Weg in die lichte Zukunft weist, oder steckt er Lenins Hand in die bronzene Hosentasche? Wird Lenin einen wehenden Mantel anhaben oder eine Anzugjacke? Ich hebe ein Zaunbrett an, schiebe es zur Seite, staune über meinen Mut und stapfe über die Baustelle. In ihrem Winterschlaf ähnelt sie einer Hügellandschaft. Umrisse von Steinplatten und Werkzeug unter dem Schnee. Über dem Baukran weht ein Fähnchen. Eine Krähe zersägt die Stille.

faschistin.

Warum trifft mich das wort heute so? Ich habe schon oft die Kreide-Hakenkreuze von unserem Zaun weggewischt. Mutter sagt, man solle sich nicht über Feiglinge ärgern, die sich nachts unserem deutsch-plautdietschen Zuhause nähern und ihren Abscheu auf den Zaun kritzeln. Hakenkreuze, die uns an eine Mitschuld erinnern sollen, wo wir doch keine Schuld an Hitlers Krieg tragen. Auch die Mutter von Lenin war Deutsche, also müsste ihr Sohn zur Hälfte Deutscher sein, ich habe aber noch nie gehört, dass jemand Lenin »einen halben Faschisten« genannt hätte. Der Vater der russischen Revolution gilt als Russe, darauf legen die Lehrer Wert. Dabei war auch Lenins Vater kein Russe, sondern ein halber Kalmyke. Diese Ungereimtheiten beschäftigen mich seit der Entdeckung der Namensliste im Klassenbuch. Unter Nummer fünf, meiner Lieblingsziffer, weil es die beste Note ist, steht, kalligrafisch geschrieben, »Bergen Vera«. Gegenüber – in der gleichen Schönschrift – немка, Deutsche. Neben den anderen Namen stehen die Eintragungen русский, Russe oder русская, Russin.

Heute hatten Ljuda und ich in der großen Pause Putzdienst, wir blieben allein im Klassenraum. Nachdem wir den Boden gewischt hatten, führte Ljuda ihren neuen Radiergummi vor: Damit könne man sogar Tinte ausradieren. Ich kämpfte gegen das vereiste Lüftungsfenster und begriff nicht sofort, was sie meinte. Ljuda stand am Lehrertisch und blätterte im Klassenbuch.

»Willst du nicht Russin sein wie wir alle?«

Sie blickte auf die mit einem Stuhl verbarrikadierte Tür. Ich sprang vom Fensterbrett hinunter:

»Das geht nicht.«

»Angsthase.«

Ljuda drückte mir den Radiergummi in die Hand. Er fühlte sich samtig an.

»Mach es! Du radierst es aus, dann gehörst du zu uns.«

Klar hatte ich Angst. Aber es war nicht die Angst vor den hochgezogenen Augenbrauen von Nina Pawlowna, die die Fälschung entdecken und mich vor der ganzen Klasse bestrafen würde. Ich sah mich schon tränenüberströmt an der Tafel stehen und hörte Nina Pawlownas Stimme:

»Deine Tat ist einer jungen Pionierin unwürdig.«

Mein Blick tastete die ersten Namen der Klassenliste ab.

»Los, mach schon!«, stieß mich Ljuda in die Seite.

Mein Hals war trocken, ich schluckte. Bergen Vera, русская – russkaja. Eine Russin wie alle anderen … Ich sollte es selbst ausradieren, dieses deutsche Ich, das aus Ljudas Sicht minderwertiger war als das russische. Ich sollte in eine fremde Haut schlüpfen, als ob es meine wäre. Würde ich mein Ich aufgeben, müsste ich auch meine Eltern verleugnen, in deren Pässen »Deutscher« und »Deutsche« als Nationalität eingetragen ist.

»Machst du es oder nicht?«, fauchte Ljuda.

»Ich kann nicht.«

»Feigling. Dann lass mich es machen.«

Meine Finger umklammerten den Radiergummi. Die Hand war jetzt eine zum Kampf bereite Faust. Ljuda presste sie auf den Tisch, bog den Daumen zur Seite, zerrte am Zeigefinger. Ich griff mit der freien Hand nach dem Gummi und warf ihn auf die andere Seite des Klassenzimmers. Er prallte gegen die Wandzeitung »Alltag der Pioniere« und plumpste auf den feuchten Boden. Es klingelte, ich rannte zur Tür, riss den Stuhl aus dem Metallgriff. Ljuda suchte in der letzten Bankreihe nach ihrem Radiergummi. Vergeblich.

Der Radiergummi! Das ist die Erklärung für Ljudas Bosheit. Ich habe ihr den Radiergummi weggenommen, dafür hat sie mich mit dem wort bestraft. Ihre Rache finde ich ungerecht.

Ich stehe in der Mitte des künftigen Lenin-Platzes. Das Türchen des Baustellenzauns schaukelt in den Angeln, quietscht. Ich trampele das weiße Pulver fest. An dieser Stelle könnte der Denkmalsockel stehen. Wie gelangt man zu der Ehre, in bronzener Gestalt die Lebenden von oben zu betrachten? Wie wird man ein Lenin, ein Puschkin oder Juri Gagarin? Vater sagt, das Fundament für den späteren Ruhm solle man früh legen, deshalb müssen Petja und ich viel Klavier üben. Trotz meines Eifers habe ich wenig Aussicht auf zukünftigen Ruhm. Petja fällt die Musikgrammatik mühelos in den Schoß.

Ich werfe den Kopf in den Nacken und stelle mir einen bronzenen Lenin mit Schildmütze vor. Einen mit Weste, die rechte Hand in der Westentasche vergraben. Den kleinen lockigen Lenin, der noch Uljanow hieß. Zu Hause bei Uljanows herrschte eiserne Disziplin, vor allem was Sprachen anging, die Kinder durften an bestimmten Tagen nur Deutsch sprechen, an anderen Tagen Französisch oder Russisch. Die Uljanow-Geschwister waren Dank der Sprachen gebildeter als andere Kinder. Das haben unsere Eltern ebenfalls vor Augen, dabei können sie Lenin nicht leiden. Vater kann auch die jungen Pioniere nicht ausstehen. Als ich mich auf die Aufnahme vorbereitete und den Pioniereid auswendig lernte – »Ich verspreche feierlich, meine Heimat aufrichtig zu lieben … nach Lenins Vermächtnis zu leben … zu kämpfen, wie die kommunistische Partei es uns lehrt …« –, hörte ich Vater in der Küche schimpfen: »Etj koun dout nech hiere.« Er lärmte mit dem Kohleeimer, schlug die Küchentür zu. Wütend holte ich das gerade gekaufte Pionierhalstuch aus der Schultasche, es war zerknittert. Ich machte das Plätteisen an, breitete das rote Dreieck auf der Bettdecke aus, deklamierte laut: »Ein Zipfel steht für den Komsomol, der andere für die Pioniere, das Dreieck hinten für die Partei.« Ich drückte das heiße Plätteisen auf einen Zipfel, es dampfte und zischte, ich riss es hoch, die Kunstseide klebte am Metall, der Stoff war geschrumpft. Versengt, eigenhändig vernichtet hatte ich mein erstes Pionierhalstuch. Es stank. Ich heulte. Wie alle anderen wollte auch ich Pionierin werden. Mutter tröstete mich, reinigte das Plätteisen, gab mir Geld für ein neues Halstuch.

* * *

Ich weiß nicht, wie lange ich schon auf dem Viadukt ausharre. Mein Auge brennt, eine Handvoll Schnee bringt Abkühlung. Ein Rinnsal läuft über meine Wange. Das Schneetreiben hat nachgelassen. Wie ein dunkles Gebirge liegt das Kohlelager zwischen Gleis und Kontor. Eine Staubwolke steigt auf, verdeckt die Sicht auf den Zug, der entladen wird. Das Gerassel der zu Boden sinkenden Kohle verschluckt die Anweisungen des Vorarbeiters.

Am Ende des Viadukts erscheint eine Gestalt, die einem hinkenden Vogel gleicht: aufgeplusterter Oberkörper, die Beine hell und krumm, die Arme zappeln. Ich erkenne den Hut mit der roten Feder, den trägt in Belsk nur eine Frau: Galja-Patschfuß. Den Spitznamen hat sie, weil sie wie eine Ente watschelt. Trotzdem trägt Galja Schuhe mit hohen Absätzen, auch jetzt in der eisigen Kälte, sie stapft durch den Schnee und singt. Beim Anblick ihrer Beine in Nylonstrümpfen wird mir noch kälter.

Galja wirkt aufgeregt, vielleicht ist sie angetrunken. Es heißt, sie sei nicht ganz bei Verstand. Sie sei in ihrer Entwicklung zurückgeblieben, meint Mutter. Im Sommer verbringt Galja viel Zeit im Stadtpark. Sie schaut den Männern im Billard-Pavillon zu, beobachtet, wie sie die Queues einkreiden, freut sich über jeden Treffer, jubelt dem Sieger zu. Oft zieht sie mit einem Akkordeon durch die Gegend und singt mit kehliger Stimme »Warum liebt ihr bloß die schönen Männer, Mädchen«. Wenn sie betrunken ist, grölt sie anstößige Verse. Ab und zu wird sie von der Miliz festgenommen. Sie schläft den Rausch im Ausnüchterungsraum des Gefängnisses aus und begrüßt am nächsten Morgen wieder gut gelaunt die Welt. Gelegentlich arbeitet sie in der Ziegelfabrik, macht Feierabend, wann es ihr passt, verschwindet für Wochen, kehrt zurück, wenn sie Geld und menschliche Nähe braucht. Heute singt sie etwas Trauriges. Es klingt wie eine Klage. Galja bleibt neben mir stehen, ihr Lippenstift ist verschmiert. Sie schielt. Durch die Laufmaschen der Strümpfe sehe ich ihre Gänsehaut. Der Lautsprecher kündigt den Zug Irkutsk-Moskau an.

»Meinst du, die kriegen es hin mit dem Karussell? Ich bin noch nie im Leben Karussell gefahren«, seufzt Galja.

»Ich auch nicht.«

Das Karussell sollte im Frühjahr im Stadtpark eingeweiht werden. Doch die Ketten für die Schimmel und Schwäne wurden erst im August geliefert. Inzwischen war das Karussellinnere von Rost angegriffen. Der Wärter vertröstete Eltern und Kinder, sprach von einem Wundermechaniker aus Omsk. Doch der Herbst rückte früher an als der Mechaniker. Wir müssen uns bis zum nächsten Jahr gedulden. Ich habe plötzlich keine Angst mehr vor Galja, sie ist selbst wie ein Kind.

»Hast du dich geprügelt?«, Galja zeigt auf mein Auge.

»Nein.«

Umgeben von einer Rußwolke rast der rot-grüne Personenzug auf uns zu. Der Viadukt bebt. Und wir mit ihm.

»Ju-hu!«, jubelt Galja. Sie ist genauso hingerissen von Zügen wie ich.

»Der fährt nach Moskau!«, rufe ich. »Warst du schon mal in Moskau?«

Sie hört mich nicht, wiegt sich in den Hüften.

»Ju-hu-hu-hu-hu-hu-hu!«

»Ich bin im Sommer drei Tage mit dem Zug nach Moldawien gereist«, schreie ich gegen den Lärm an.

Meine Worte bleiben in der Luft hängen. Der Schnellzug verschwindet im Dunst. Galjas Gesicht hat die blaugraue Farbe des Nachmittags.

»Ist dir nicht kalt?«, frage ich.

Sie zieht die Schultern hoch und rennt los, ich ihr hinterher. Am Ende des Viadukts bleibe ich stehen. Galja stolpert die Stufen hinunter. Ein Windstoß weht Stimmen von Betrunkenen aus der Barackensiedlung auf die Brücke. Die Stationsuhr zeigt halb fünf. Noch dreißig Minuten muss ich das wort verdrängen, die Gedanken an den Schneeballangriff abschütteln, an etwas Schönes denken … an unsere Moldawienreise, die fast vor dem Aus stand.

Kurz nach dem Kauf der Fahrkarten werden in Odessa die ersten Cholerafälle diagnostiziert. Die Epidemie ist täglich Thema in Mutters Krankenhaus. Ihre Belehrungen über das Cholera-Bakterium Vibrio cholerae verderben die Vorfreude auf die Reise. Die Infektion geschieht über verunreinigtes Trinkwasser oder infizierte Nahrung, manchmal durch ungewaschenes Obst, erklärt Mutter. Als Folge kriegt man heftigen Durchfall, was zu Flüssigkeitsverlust, dem Austrocknen des Körpers, sogar zum Tod führen kann. Als Ärztin kennt sich Mutter in solchen Sachen aus, was nicht immer vorteilhaft ist. Gut informiert zu sein, ist nie verkehrt, aber wenn dein aufgeklärter Kopf hinter jeder ungewaschenen Kirsche den Choleratod befürchtet, ist das nicht unbedingt hilfreich.

Petja und ich schwören, uns regelmäßig die Hände zu waschen, nur abgekochtes Wasser zu trinken und kein ungewaschenes Obst zu essen. Vater schimpft über die Ängste seiner Frau, spricht schließlich ein Machtwort: Die Reise findet statt, egal was über die Epidemie berichtet wird.

Im Gegenzug macht er ein Zugeständnis: Am Abreisetag werden wir eine Stunde vor der Abfahrt des Zuges am Bahnhof sein. Mutter hat immer Sorge, zu spät zu kommen. Das fing an ihrem ersten Schultag an. Im Morgengrauen schlich sie aus dem Haus, rannte die bucklige Dorfstraße entlang, setzte sich auf die Schultreppe, bis Lehrer Töws, der im Schulgebäude wohnte, sie entdeckte und zum Frühstück einlud. Es gab Weißbrot mit Butter und Zucker, was in Mutters Familie ein Sonntagsschmaus war. Seitdem ist sie immer zu früh dran.

Auch ich bin froh, an jenem Juliabend endlich aufzubrechen, noch jetzt fühle ich diese Ungeduld. Kurz vor neun Uhr sind wir am Bahnhof. Planmäßige Abfahrt des Zuges ist 22.05. Wir gruppieren uns um eine Bank, kämpfen gegen Mücken. Die Zeiger der Stationsuhr kommen nicht vom Fleck. Der Lautsprecher rasselt: Der Zug Nowosibirsk-Odessa hat eine Verspätung von zwei Stunden, vierzig Minuten.

Schimpfen, Mücken töten, Proviant auspacken, kaltes Hühnerfleisch essen, Limonade kaufen, auf die Uhr stieren, Mücken verscheuchen, gähnen, die Fahrkarten herausholen, sich die Wagen- und Platznummern einprägen, Mücken töten. Die drei Stunden fühlen sich wie drei Monate an. Langsam geht dem Himmel das Licht aus. Die Zeiger der Stationsuhr sinken ins Dunkel. Unser Coupé befindet sich im Wagen 14. Der Fahrdienstleiter mit roter Schildmütze zeigt auf das Ende des Bahnsteigs. Die Ansage aus dem Lautsprecher wird übertönt vom Dröhnen, Quietschen und Bremsen des Zuges. Vor uns hält Wagen 11. Wir stolpern vom asphaltierten Bahnsteig auf den Schotterweg, hier gibt es keine Laternen, Wagen 12, Sand und Kieselsteine in den Sandalen. Vater rennt voran, Petja und ich folgen, Mutter ist das Schlusslicht. Wagen 13. Die Fenster sind dunkel, die Reisenden schlafen. Vater atmet schwer.

»Vierzehn!«, ruft Petja.

Es ist der letzte Wagen. Die Stufen sind unerreichbar. Die Schaffnerin in der Wagentür keift, es gebe keine freien Plätze.

»Ich habe im Wagen 14 ein Coupé für vier Personen reserviert, Plätze 9, 10, 11 und 12!«, schmettert Vater zurück.

Vor einer solchen Genauigkeit kapituliert die Schaffnerin, zieht Petja und mich hoch. Die Zugmaschine tutet, ich blicke mich um, Mutter und Vater sind da. Der Zug setzt sich in Bewegung. Wir drängeln uns im schmalen Gang. Unser Coupé ist besetzt. Die Fahrkarten sind wohl doppelt verkauft worden. Vater besteht darauf, in dem gebuchten Coupé zu schlafen, versucht die Abteiltür zu öffnen. Sie ist verschlossen. Vater will den Zugführer sprechen.

»Ich kann den armen Mann um diese Zeit nicht wecken«, jammert die Schaffnerin, ein goldener Zahn glänzt in ihrer oberen Zahnreihe.

Sie schließt die Tür auf, rüttelt eine schlafende Frau in der oberen Koje:

»Tonjetschka, wach auf!«

Tonjetschka, blond, üppiger Busen in einem rosa Büstenhalter, blinzelt, zieht das Betttuch über die Brust. In den unteren Kojen schlafen zwei Kinder. Ein Bett oben ist frei. Sie sei bereit, ihre Schlafstelle zu räumen und mit der Tochter eine der unteren Kojen zu teilen, gurrt Tonjetschka, wir könnten die zwei oberen haben.

»Das kommt nicht infrage«, poltert Vater.

»Im Krieg reisten die Menschen unter weit schlimmeren Bedingungen«, versucht Tonjetschka abzulenken und lässt sich herabsinken.

Vater möchte ihre Fahrkarten sehen. Sie scheint keine zu haben, blickt fragend zur Schaffnerin. Sie werde sie in ihrem Dienstabteil unterbringen, murmelt diese. Vater schaut triumphierend zu Mutter, sie lächelt zurück.

Reisen ist schön! Das Quietschen der Schienen und das Rumpeln der Räder, der kühle Fahrtwind im geöffneten Fenster, Mutters Befürchtung, wir könnten uns erkälten, das Klappern der Teegläser, das vorbeiziehende Uralgebirge, das bei Mutter bittere Erinnerungen weckt, weil sie dort vier Jahre in der Trudarmija, der Arbeitsarmee, verbracht hat. Die Babuschkas, die frische Gürkchen auf den Bahnsteigen verkaufen, Vaters Feilschen um den Preis, die Trillerpfeife der Schaffnerin. Der Duft der aufgeschnittenen Gürkchen im Abteil und das auf der Zunge zergehende Salz, die kolossale Eisenbahnbrücke von einem Wolga-Ufer zum anderen, Rußpartikel auf der Tischdecke, jeden Tag mehr.

Während der Fahrt nach Moldawien stellen Vater und Mutter die Handuhren täglich um eine Stunde zurück. Der Zug durchquert drei Zeitzonen, Vater spricht über die Erdrotation und den damit verbundenen Sonnenstand. Odessa erreichen wir mit drei Stunden Zeitgewinn. Gedränge und Geschubse auf dem Bahnsteig. Gepäckträger, die nach unseren Koffern greifen und sie für zwanzig Kopeken auf ihre Karren hieven wollen. Vater prescht mit den Koffern nach vorne. Bloß seinen Strohhut nicht aus den Augen verlieren! Bahnsteigwechsel. Im Nahverkehrszug rollen wir an Sonnenblumenfeldern und leicht abfallenden Hügeln vorbei. Vater fächelt sich Luft zu, lächelt, er liebt südliche Landschaften, er ist im Kaukasus groß geworden.

Vor dem Haus unserer Ferienwirtin Rosa schnattern Gänse im heißen Schatten. Vater stößt das Tor auf. Ein Mischlingshund stürzt sich uns kläffend entgegen, zerrt an der Kette. Wir bleiben in respektvollem Abstand stehen. Der Hof ist mit wildem Wein überwachsen. Ein Kiesweg führt zu einer Rotunde. Dahinter erscheint eine Frau mit kräftigen, gebräunten Oberarmen und verschwitztem Gesicht. Schwarze Kraushaare quellen unter Rosas Kopftuch hervor, der bunte Kittel umspannt ihren schaukelnden Bauch. Vater lüpft den Hut. Rosa beäugt uns nicht gerade erfreut. Sie ist eine Verwandte von Vaters Kollegen Boris Samuilowitsch Ribas. Er hat uns Rosas Haus für den Urlaub empfohlen. Der Hund knurrt.

»Scharik, Ruhe!«

Scharik huscht zur Hundehütte. Rosa macht keine Anstalten, uns ins Haus zu führen. Wir folgen ihr zur Rotunde. Abgenutzte Möbel, ein Gasherd mit Blechtöpfen, Hocker um einen Holztisch, auf dem sich schmutziges Geschirr stapelt. Fliegen umschwärmen die Essensreste, glänzen bläulich im schräg fallenden Sonnenlicht.

»Eene Sommatjetj«, bemerkt Mutter.

Der Fernseher, der auf einer Truhe steht, passt nicht zur Sommerküche. Auf dem Erdboden räkeln sich Katzen. Wir schlagen einen Bogen um die Rotunde und betreten Rosas Garten. Ich bleibe vor einem Baum stehen. An seinen Zweigen hängen Zitronen! Ich berühre die Ausstülpung an der Spitze der Frucht. Die Zitrone ist echt. Rosa öffnet die Tür eines Schuppens.

Unser Feriendomizil ist eine Kammer mit drei Betten und einem Kanapee. Rosa erklärt, ihr Haus sei von zwei unverhofft angereisten Cousinen mit Familien in Beschlag genommen worden. Vater schleppt die Koffer in die Kammer. Petja probiert die Sprungfedern des Kanapees aus. Mutters Enttäuschung entgeht Rosa nicht. Sie preist das südliche Klima, die nach Blüten und Fallobst duftende Luft, den Kühle spendenden Fluss Dnjestr, das kleine Paradies ihres Gartens, die frisch geernteten Tomaten. Sie führt uns zum Plumpsklo, zeigt auf eine Bretterbude nebenan, die Dusche. Das Wasser in der Zisterne wird von der Sonne erwärmt. Und dann entdecken Petja und ich den Kirschbaum. Er trägt abertausende dunkelrote Früchte. Herzkirschen.

»Schwarzrot müssen sie werden, dann sind sie unwiderstehlich«, erklärt uns Rosa. Petja und ich sollen uns noch vier Tage gedulden.

Am Vormittag steht Baden auf dem Ferienplan. Wir schlendern zum Dnjestr, was neu und aufregend ist. In Belsk gibt es weder Fluss noch See, deshalb können wir nicht schwimmen. Unter Mutters besorgtem Blick planschen wir im Uferschlamm, beneiden die moldawischen Kinder, die flink wie Fische den Fluss durchqueren. Manche schaffen es bis zum anderen Ufer, prusten, kreischen, scheren sich nicht um das Bakterium Vibrio cholerae. Wir aber müssen den Dnjestr wegen Erkältungsgefahr bald verlassen und die Münder mit abgekochtem Wasser ausspülen, Mutter hat es in einer Flasche dabei. Dann ziehen wir uns in den Schatten einer Weide zurück, um unsere blassen Körper vor Sonnenbrand zu schützen. Mutters Sommersprossen werden von Stunde zu Stunde dunkler.

Vater bricht jeden Morgen mit der Aktentasche auf und kümmert sich um unsere Zukunft, um die nahe und die ferne. Die nahe ist ein von ihm erstrebter Umzug in den Süden. Vater ist auf der Suche nach einer Arbeitsstelle. Von der fernen Zukunft – Vaters Traum von Deutschland – wagen wir nicht zu reden. Sie ist so fern wie der Mond, um den derzeit viele Gespräche kreisen. In wenigen Tagen sollen im Zuge der Mission Apollo 11 die ersten Menschen den Mond betreten. Vater lacht sich ins Fäustchen über den Schachzug der Amerikaner. Sie haben die Pläne der sowjetischen Raumfahrt so durcheinandergebracht wie der Coloradokäfer die Kartoffelernte von Rosa.

Obwohl es abertausende Insekten sind, spricht Rosa von ihnen im Singular – колорадский жук. Als ob sie ein gefräßiges Ungetüm besänftigen müsste. Ich habe den Blattkäfer mit den schwarzen Streifen auf den gelben Flügeln noch nie gesehen. Bis nach Sibirien ist er nicht vorgedrungen. Wer macht sich schon auf den Weg in eine Gegend, die für Straflager, Kälte und Zähneklappern steht? Meine Eltern haben es auch nicht aus freien Stücken getan.

Ein Mensch ist durch Kälte nicht so einfach auszulöschen, obwohl auch er sich oft wie ein Insekt fühlen muss, wie meine Eltern während des Krieges in der Arbeitsarmee. Stalin hatte sie für Russlanddeutsche, Tschetschenen, Krimtataren eingerichtet. Für Volksgruppen, die angeblich vorhatten, die Hitlertruppen zu unterstützen. In Stalins Arbeitsarmee starben die Menschen wie Fliegen, erzählte Mutter. Gerade standen sie ums Feuer herum, verlumpt, verlaust, aber immer noch Menschen, und plötzlich kippte eine Gestalt um. Meistens waren es Männer. Unvernünftig wie Buben tauschten sie ihre Brotrationen gegen Tabak und starben den Hungertod. Die Frauen waren vernünftiger. Sie tunkten das klebrige Brot in eine Suppe aus heißem Wasser und getrockneten Kräutern. Die Matsche bedächtig schluckend, stellten sie sich vor, es sei eine Nudelsuppe, wie in alten Zeiten zu Hause. Statt der Stückchen Hühnerfleisch hatten sie nun Kräuterklümpchen. Die Brosamen sammelten sie vom Tisch auf und ließen sie auf der Zunge zergehen. So hielt das Essensglück einen Augenblick länger an.

Es ist fast dunkel. Auf dem Abstellgleis dampft eine Lokomotive. Die Laternen blinken, zeigen Stromschwankungen an. Plötzlich stehen zwei Frauen neben mir, fragen mich, was ich allein auf dem Viadukt triebe.

»Ich warte auf meine Mutter«, lüge ich.

Die Frauen nehmen es mir ab, stapfen in Richtung Stadt. Ich spüre die Kälte nicht mehr. Ich denke an die Wärme in Rosas Garten … An die Farben … Rot ist die auffallendste Farbe in Rosas Garten … Tiefrote Mohnblumen wackeln vor unserem Ferienverschlag. Mutter hat sich mit ihm abgefunden, schließlich verbringen wir dort nur die Nächte. Gelbrot glänzen die Johannisbeeren. Rubinrot, wie der Stein in Mutters Ring, blühen die Dahlien neben Rosas Sorgenkindern, den Kartoffelpflanzen. Das Leuchten der Dahlien lässt Rosa unberührt. Ihr Blick hängt an den gelblichen Larven auf den Unterseiten der Kartoffelblätter. Feuerrot glühen die Tomaten an den Stauden, dunkelrot sind die Flügel der Falter, die um die Malven schwirren. Petja beobachtet sie. Er liebt all das Kleinzeug, das krabbelt und flattert und hin und wieder zwischen seinen Fingern zappelt. Ziegelrot hängen die Paprikaschoten an den Stauden. Rosas Cousinen zaubern ein Gericht, das Vater aus seiner Jugend kennt: Paprika gefüllt mit Reis und Hackfleisch. Sie kochen, lachen und schwatzen um die Wette. Mutter hat ihren Sorgenblick abgelegt.

Am Nachmittag des dritten Ferientages streichen mein Bruder und ich um Rosas Kirschbaum, können es kaum abwarten, die Früchte zu probieren. Ich befinde ihre Farbe für schwarzrot, teile es Rosa mit. Sie reagiert nicht, beobachtet Petja, der einen Coloradokäfer zwischen seinen Fingern befummelt. Einen Tag, bevor die Amerikaner auf dem Mond landen, entwickelt Rosa den Plan zur Vernichtung des amerikanischen Eindringlings. Petja und ich sollen ihr dabei zur Hand gehen. Dafür verkürzt Rosa die Reifezeit der Kirschen und gibt sie zum Verzehr frei.

Wir falten Tüten aus Packpapier. Sie sind für die Coloradokäfer und deren Brut, aber auch für die Kirschen bestimmt. Petja sammelt die Käfer und kratzt die Larven mit einem Blattstiel ab. Seine Tüte füllt sich rasch. Ich ekle mich vor den Insekten, ahme aber brav Petjas Griffe nach. Am Gartenzaun zündet Rosa ein Feuer an. Wir arbeiten im Akkord, zwei Tüten Coloradokäfer gegen eine Tüte ungewaschene Kirschen. Die Schädlinge landen im Feuer, die Kirschen in unseren Mägen. Petja und ich flitzen wie aufgezogen im Dreieck: Kartoffelstauden, Feuer, Kirschbaum. Wir beobachten, wie die Schädlinge in den Flammen verkohlen, eilen zum Kirschbaum, füllen eine Papiertüte mit Kirschen, stopfen sie in den Mund, schlucken gierig das Fruchtfleisch. Es ist säuerlich, saftig, pelzig.

Am nächsten Morgen macht sich bei Petja und mir verdünnter Stuhlgang bemerkbar. Wir entscheiden, dies für uns zu behalten, obwohl sich das Bakterium Vibrio cholerae in Erinnerung bringt. Wir trinken jeder ein Glas Milch, weil Milch gesund ist, und überzeugen Mutter, nicht zum Fluss zu gehen. Sie stimmt erfreut zu, schließt sich Rosas Cousinen und Nichten an, die täglich wie im Rausch Textilien einkaufen. Auch Rosa ist wie im Rausch. Sie zündet das Feuer an, pfeift vor sich hin. Der Einsatz gegen die Schädlinge entspricht Rosas Kampfgeist. Es bleiben wenige Stunden bis zur angekündigten Sendung über die Mondlandung der Amerikaner. Vater möchte über Rosas Fernseher an der Zukunft der Menschheit teilhaben. Auch mich interessiert die Mondlandung brennend, doch zunächst folge ich Petja zu den Kartoffeln. Es ist der 21. Juli 1969.

Etwa eine Stunde vor der Sendung bemerke ich ein Pieken und Stechen im Bauch. Ich will mit Petja darüber sprechen, sehe ihn zum Klo sausen. Das beunruhigt mich. Die ungewaschenen Kirschen? Auf unser Nachfragen meinte Rosa beleidigt, die Früchte aus ihrem Garten müsse man nicht waschen, das wäre ja so, als wasche man Bäume ab. So haben unsere in Sachen Hygiene gut informierten Köpfe ihre Wachsamkeit verloren. Ein Krampf in meinen Gedärmen. Ich eile zum Klohäuschen, frage Petja, wie es ihm gehe. Er stöhnt, er habe Bauchschmerzen und Durchfall.

Ich denke an den Verlauf der Choleraerkrankung: Extremer Durchfall … großer Flüssigkeitsverlust … Austrocknen des Körpers. Bloß nicht! Meine Eingeweide rumoren. Sind die Coloradokäfer vielleicht mit dem Bakterium Vibrio cholerae infiziert? Blass stolpert Petja aus dem Klo. Ich rate ihm, abgekochtes Wasser zu trinken, um zu verhindern, dass sein Körper austrocknet.

Ich renne zu Rosa, berichte ihr von unserem krankheitsbedingten Arbeitsabbruch. Während ich mehrmals das Örtchen aufsuche, versuche ich mich von den Vorgängen in meinem Körper abzulenken, stelle mir das Gesicht des ersten sowjetischen Kosmonauten vor: Jurij Gagarin, der strahlende Held. Als erster Mensch hatte er die Erde umrundet, dann ist er vor einem Jahr tödlich in einem Militärflugzeug verunglückt. Nun liegt die Asche des toten Helden an der Kremlmauer in Moskau. Sein Nachfolger, German Titow, meldete sich mit Орёл, Adler, aus dem Weltraum. Die Mondlandefähre der Astronauten heißt ebenfalls Adler. Bei den Vogelvorlieben scheinen sich Russen und Amerikaner ähnlich zu sein. Aus der Sommatjetj erreicht mich eine aufgeregte Sprecherstimme. Die Sendung beginnt. Doch meine geschulten Ohren versagen. Die Welt erlebt den großartigsten Augenblick ihrer Geschichte, während ich Opfer meiner Eingeweide bin.

Zitternd vor Schwäche schleppe ich mich nach einer Weile zur Rotunde. Vor dem Fernseher kauern Vater, Petja und der Ehemann von Rosas Cousine. Auf dem Bildschirm schiebt sich ein Mähdrescher durch üppige Weizenfelder. Ich frage Petja, was er gesehen hat.

»Schnee.«

»Auf dem Mond schneit es nicht.«

»Ich habe viel Schnee gesehen«, beharrt Petja.

Er springt hoch, rennt zum Klo. Ich frage den grimmig blickenden Vater, was er gesehen hat. Vater zuckt mit den Achseln und verlässt die Rotunde. Das Tor fliegt auf. Stolz ziehen die Frauen mit ihrer Beute in Rosas Hof ein, breiten die bunten Stoffe auf dem Tisch der Sommatjetj aus. Sie schwatzen von Schnittmustern, Schablonen, Säumen, Rüschen, Umschlägen. Niemand erkundigt sich nach der Mondlandung.

Unser Durchfall ist am nächsten Tag wie von Zauberhand verschwunden. Petja und ich sind froh, vom Bakterium Vibrio cholerae verschont geblieben zu sein. Wir laufen zum Dnjestr, baden, beobachten das Treiben am Fluss. Wir lassen Rosa im Stich. Auf dem Örtchen entdecke ich ein Zeitungsfoto von Neil Armstrong. Der erste Mensch, der den Mond betrat, aufgespießt auf dem Papierhaken! Ich befreie den Monderoberer mit dem Loch im Astronautenanzug, verstaue das Bild im Koffer.

Auf der Rückreise hat unser Gepäck prächtigen Zuwachs bekommen: zwei Körbe voll Aprikosen, eine Kiste Pfirsiche, einen Blechbehälter mit Kirschen, zwei Eimer Tomaten von der Sorte Ochsenherzen, einen Korb Birnen, einen Sack Honigmelonen. Vater hat die Köstlichkeiten auf dem Markt gekauft. Im Zug wirkt er zerknirscht. Seine Bemühungen um unsere Zukunft sind ins Leere gelaufen. Belsk erreichen wir um Mitternacht. Vater und Petja bleiben zur Bewachung des Gepäcks am Gleis. Mutter und ich gehen zum Krankenhaus, das in der Nähe des Bahnhofs liegt. Heute hat Fahrer Hans Wiens Nachtdienst, auch ein Plautdietscher, den Mutter een goute Mensch nennt, weil er so hilfsbereit ist.

»Gut erholt, Anna Rudolfowna?«, begrüßt er Mutter, die ihm von unserem moldawischen Reichtum erzählt.

Hans Wiens hilft Vater behänd beim Einladen. Zehn Minuten später begrüßt uns Schutschka mit Bellen und Kettengerassel, Mutter schließt die Haustür auf. Hans Wiens wird für seine Dienste mit Aprikosen und Pfirsichen belohnt. Er freut sich, seine Metallzähne glänzen. Meine Nase atmet den vertrauten Geruch der Läufer ein, meine Hand streicht über die grüne Plüschdecke, ich zwinkere Pjotr Iljitsch Tschaikowski auf dem Klavier zu.

Am nächsten Abend hört Vater hinter verriegelten Fensterläden die »Stimme Amerikas«. Die Astronauten sind auf die Erde zurückgekehrt. Rund 500 Millionen Menschen haben die Mondlandung verfolgt. Nur zwei Länder verweigerten ihrer Bevölkerung die Fernsehübertragung, China und die Sowjetunion. Mir verschlägt es den Atem. Was war das für ein Bericht, den sich Vater und Petja angeschaut haben, als ich mich auf dem Plumpsklo vor Bauchweh krümmte? Ich erinnere mich an Petjas Behauptung, er habe eine Gestalt durch den Schnee tapsen sehen. Hat er geflunkert? Oder war es eine Sendung des rumänischen Fernsehens? Rosa erzählte, ab und an das rumänische Fernsehen empfangen zu können.

Die Wahrheit werde ich wahrscheinlich nie erfahren. Aber aus dem Radiobericht an jenem Abend lerne ich ein neues Wort: Manipulation. Die sowjetische Führung habe die Berichterstattung über die Mondlandung der Amerikaner stark manipuliert, informiert uns die Stimme aus Amerika. Ich klebe das durchlöcherte Zeitungsfoto von Neil Armstrong in mein Album über die sowjetische Raumfahrt. Darunter schreibe ich seinen berühmten Satz: »Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit.« Mein Album zeige ich Ljuda und einigen anderen in der Klasse. Sie interessieren sich nicht dafür, wohl aber Nina Pawlowna. Sie lobt mich für die Berichte über die sowjetischen Raumfahrthelden. Neil Armstrong solle ich entfernen. Zu Hause verstecke ich das Album unter alten Kinderzeitschriften und füge keine Fotos mehr hinzu.

Gestern bekamen wir von Nina Pawlowna die Hausaufgabe, einen Aufsatz zum Thema »Meine schöne Heimat Belsk« zu schreiben. Nach den moldawischen Eindrücken fällt mir nichts ein. Unser Klavier finde ich schön, die Kornblumen im Vorgarten, auch die Ballerina Maja Plissezkaja, als sterbender Schwan auf dem Wandkalender, ist wunderschön. Vaters Gitarre und Mutters Mandoline, die über dem Klavier hängen, sind schön. Und die Abende, an denen Vater die Instrumente stimmt und mit Mutter spielt.

Nina Pawlowna schlug uns vor, über den Wanderzoo auf Rädern zu berichten, der in Belsk Mitte August Station machte. Auf dem brachliegenden Gelände hinter der Post hatte man Lastwagen im Karree aufgebaut. Die grün angestrichenen Tierkäfige standen auf den Ladeflächen, schon am Eingang roch es nach Fäkalien und Urin. Der Wanderzoo war in zwei Blöcke aufgeteilt: Auf der einen Seite die Raubtiere, auf der anderen harmlose Vierbeiner wie Kamele und Bergziegen. Petja war dafür, bei den Raubtieren zu beginnen.

Der Eisbär lag neben einem Wasserbehälter, angeekelt von den Besuchern und der Schwüle des sibirischen Sommers. Da er keine Anstalten machte, sich uns zuzuwenden, zog mich Petja zum Braunbären. Der schien mit der Wärme besser umgehen zu können. Er fraß eine Karotte, griff nach einem Apfel im Stroh. Mit Fressen war auch das nächste Raubtier beschäftigt. In seiner länglichen Schnauze hielt es einen Knochen fest, zerrte wütend daran, schleifte ihn durch den Käfig, riss schließlich ein Stück Fleisch mit Sehnen ab, verschlang es blitzschnell.

»Kasachischer Steppenwolf«, las Petja. »Die Kopf-Rumpf-Länge eines erwachsenen Tieres kann bis zu 1,5 Meter betragen.«

Der Wolf ließ von seinem Knochen ab, näherte sich dem Gitter. Über den schräg sitzenden, bernsteinfarbenen Augen hatte er helle Flecken. Er starrte uns an, die Ohren spitz aufgerichtet. Das Fell um die Schnauze trug Blutspuren. Plötzlich riss er das Maul auf, zeigte die lila-rote Zunge und die Reißzähne, angriffsbereit. Hinter mir hörte ich ein Geräusch, halb Stöhnen, halb Ausatmen. Mutter starrte kreidebleich den Wolf an. Sie war schweißgebadet, das bunte Kattunkleid klebte an ihrer Haut. Sie presste die Hand auf den Mund, taumelte zum Ausgang, übergab sich auf dem Feld, wohin Petja und ich ihr folgten. Mutters Hände zitterten. Sie wischte sich mit dem Taschentuch den Mund ab, atmete flach und schnell. Ich fragte, ob ihr vom Gestank übel geworden sei. Sie zögerte kurz, dann nickte sie, ich habe ihr nicht geglaubt. So endete unser Besuch des Wanderzoos. Schön war er nicht.

Es ist dunkel. Der Schnee treibt schräg im Lichtkegel der Stationslaterne. Die Uhr zeigt zehn nach fünf. Ich löse meine steifen Hände vom Geländer, greife nach der Schulmappe, steige die Stufen des Viadukts hinunter. Mutter müsste jetzt zu Hause sein.

2. Kapitel

Die lange Krankheit

Ich liege, liege, liege und denke und lese. Ich bin ernsthaft krank, Mutter macht sich Sorgen. Ich kann mich nur lückenhaft an die letzten Tage erinnern. Wie eine Feuerwalze rollt das Fieber durch meinen Körper, lässt mich das pochende rotblaue Auge vergessen. Die Hitze dringt durch die Haut nach außen, verklebt sie mit Schweiß. Mutter steckt das Thermometer in meine Achselhöhle, zieht es heraus, erstarrt. Ob ich ziehende oder reißende Schmerzen hätte? Beides. Wie die Holzpuppe Pinocchio hampele ich durch das Zimmer, Knie und Ellenbogen sind angeschwollen. Akuter Rheumatismus lautet Mutters Diagnose. Den Beweis dafür will sie in meinem Blut finden.

Da ich kaum gehen kann, muss ich mich in den alten Kinderschlitten quetschen. Früher passten Petja und ich zusammen hinein. Mutter deckte uns mit einem Wolltuch zu, spannte sich vor den Schlitten und zog uns im trüben Licht der Laternen zum Kindergarten. Nun zieht Mutter mich, das steife Riesenkind, zur больница – bolniza, dem Krankenhaus von Belsk. Bol heißt auf Russisch Schmerz, er sitzt in meinen angewinkelten Beinen. Mutters Filzstiefel knirschen auf dem Schnee der Sowjetskaja Straße. Dreistöckige Neubauten. Die Wohnungen in diesen Häusern sind begehrt, sie haben Fernwärme, fließendes Wasser und Toiletten mit Spülung, nur schön sind die Gebäude nicht. Die blasse Mondsichel rutscht hinter eine Wolke. Das Licht des neuen Tages setzt sich durch. Dick eingemummelte Passanten hasten vorbei, grüßen ab und an Mutter, die bekannte Kinderärztin.

Bol-bol-bol … Bolniza … Die Fenster des einstöckigen Krankenhauses sind hell erleuchtet. Ich rappele mich hoch, stakse an der Registratur vorbei, an wartenden Patienten. Mutter und ich betreten das Labor.

»Guten Morgen, o Gott, was ist passiert, Vera?«, fragt Laborantin Jewdokija.

Sie mustert mein Auge, während sie sich die Hände wäscht. Mutter spricht von einem Bluterguss, der schlimm aussehe, aber harmlos sei. Das wort erwähnt sie nicht … es ist auch besser so. Ich weiß noch, wie ich mich an jenem Abend unserem Haus näherte, mich auf die Wärme freute … Schutschkas Hecheln und das Kratzen der Schneeschaufel hörte … Vater schob den frischen Schnee zum Bretterzaun, wo in den nächsten Monaten ein Wall entstehen wird, so hart wie die Schneebälle von Ljuda und Wowka. Vater herrschte mich an, wo ich so lange geblieben sei. Ich stotterte etwas von einer Chorprobe … Mutter hantierte am Herd, stöhnte auf, als sie mein Auge sah. Sie befreite mich von Mütze und Trapezmantel, untersuchte das Auge, konnte keine Verletzung feststellen, holte eine Mullbinde aus dem Schrank, machte eine kühlende Kompresse. Ich erzählte den Eltern vom Schneeballangriff und dem wort. Vater riss seinen Mantel vom Haken, stürmte aus dem Haus. Keine Viertelstunde später kehrte er wieder zurück. Er war bei Wowkas Eltern gewesen, die in der Ernst Thälmannstraße wohnen, um Wowka zur Rede zu stellen, doch der war nicht da. Seine Mutter fand nichts Schlimmes an der Sache, ob Deutsche oder Faschisten, das sei ja alles dasselbe, und eine Schneeballschlacht gehöre zur Kindheit wie Hänseleien und Verstecken spielen. Vater ließ nicht locker. Ob sie den Kommunisten Ernst Thälmann, nach dem ihre Straße benannt sei, auch für einen Faschisten halte? Dazu sagte Wowkas Mutter nichts. Vater kapitulierte.

Laborantin Jewdokija sticht einen Metallstift in die Kuppe meines Mittelfingers, schiebt sich einen Gummischlauch zwischen die Lippen, saugt. Am Ende des Schlauchs hängt ein Glasröhrchen mit Millimetergraduierung. Jede Saugbewegung befördert etwas Blut ins Röhrchen. Jewdokija ächzt, mein Blut fließt ihr nicht schnell genug. »Blout es detja os Wota«, pflegt Vater zu sagen. Neun Geschwister hatte er, nach dem Krieg waren es nur noch fünf. Seine geschrumpfte Blutsverwandtschaft besucht er in den Dörfern Kasachstans und Kirgisiens. Familienbande müssen erhalten werden, glaubt er. Und sorgfältig dokumentiert werden, meint Mutter und zeichnet an den Sonntagen Stammbäume in eine eigens dafür bestimmte Kladde. Ich beobachte gern, wie ihr Stift einen knorrigen Stamm von unten nach oben zieht. Statt Wurzeln verpasst Mutter dem Baum die Namen meiner Ur-ur-ur-ur-ur-Großeltern:

Johann Klassen 1693–1754

&

Maria Hildebrandt 1706–1771

Strenggläubige Mennoniten aus Burwalderfelde, einem Dorf in der Nähe von Danzig. Mehr weiß Mutter nicht über sie. In die Mitte des massigen Stamms schreibt sie den Namen ihres Sohnes Abraham, der die Auswanderung der Sippe nach Russland eingeleitet hat.

»Wären sie bloß dageblieben«, seufzt Mutter, »die Familie hätte nicht so viel Leid ertragen müssen.«

Abraham Klassen 1733–1808

&

Margarethe Dyck 1746–1802

Das Ehepaar hatte zehn Kinder, von denen sechs das Erwachsenenalter erreichten. Mutter zeichnet Äste, die wie gespreizte Finger aussehen: Zweimal gibt es den Franz, zweimal den Hans, die ersten sind im Säuglingsalter gestorben. Philipp setzt die Stammlinie fort. Die Namen und Lebensdaten der Vorfahren hat Mutter in ihrem Christlichen Vergissmeinnicht notiert, einem Büchlein, das sie mit der zerfledderten Familienbibel in einer Holzkiste aufbewahrt, besser gesagt versteckt. Alles, was mit Religion zu tun hat, müssen wir geheim halten, sonst könnte Vater seine Arbeit als Lehrer verlieren. Das Christliche Vergissmeinnicht, im 19. Jahrhundert in Deutschland gedruckt, hat einen dunkelroten Ledereinband und Texte in gotischer Schrift. Auf der ersten Seite steht ein Psalm: »Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in die Ewigkeit.«

Jewdokija hat die nötige Menge Tjenjablout, ihre Wangen sind wieder rund. Sie träufelt Spiritus auf einen Wattebausch, presst ihn auf meinen Finger. Während sie mein Blut untersucht, soll ich im »Roten Eckchen« warten, einem kahlen Raum, in dem Ärzte und Krankenschwestern politisch geschult werden. Ich setze mich in die letzte Reihe. Mein Kopf glüht. Die Augen streifen die Wandzeitung mit der Überschrift »Unsere Kinder dürfen nicht an Durchfall erkranken.« Ich ärgere mich, weil ich kein Buch dabeihabe, und beschließe, weiter an Mutters Stammbäume zu denken. Wenn sie bei Philipp Klassen anlangt, ist sie immer besonders eifrig. Das liegt aber nicht an Philipp, sondern an seiner Frau Katharina.

Philipp Klassen 1786–1854

&

Katharina Reimer 1788–1869

Katharina Reimer kam 1804 mit einem Kolonisten-Treck in Südrussland an. Der lange Fußmarsch der Sechzehnjährigen aus Westpreußen in das Ansiedlungsgebiet am Fluss Molotschna ist Familienlegende. Mutter erzählte sie mir an meinem zehnten Geburtstag. Sie hielt mich für groß genug. Ich ließ mir das Wort Ur-ur-ur-Großmutter auf der Zunge zergehen, stellte mir ein Mädchen mit widerspenstigen Locken und Augen wie Kornblumen vor, lernte, dass Katharina, mit dem Spitznamen »die Große«, unsere erste Vorfahrin auf russischem Boden war. Mutter sprach von etwas, was sie sehr bewegte – von dem Gedächtnis der Töchter.

* * *

Meine Ur-ur-ur-Großmutter Katharina, ein Findelkind, nannten böse plautdietsche Zungen dout Zijeunatjend. Beweise dafür gab es nicht. Die Überzeugung, eine gläubige deutsche Mutter würde ihr Neugeborenes nie im Winter aussetzen, sollte als Begründung reichen. In einer Februarnacht machte Katharina vor dem Haus des kinderlosen Paares Reimer mit kräftigen Schreien auf sich aufmerksam. Nach dem ersten Schreck trugen die Reimers den Säugling ins Haus, wuschen ihn, holten die Hebamme. Sie untersuchte das Kind, versicherte, es sei vor Kurzem geboren und gesund. Die Reimers bedankten sich beim Allmächtigen für das späte Glück, nannten die Kleine Katharina und trugen im Kirchenregister den Tag des Fundes als Geburtstag ein, den 10. Februar 1788. Sie zogen das Mädchen wie ihre Tochter auf, und wenn nicht beide innerhalb einer Woche an einem bösartigen Fieber gestorben wären, hätte das Leben meiner Ur-ur-ur-Großmutter einen anderen Verlauf genommen. So aber kam die Achtjährige in die Nachbarsfamilie Abraham Klassen. Die ständig schwangere Margarethe brauchte ein paar zupackende Hände im Haushalt, eine erwachsene Magd konnte sich die Familie nicht leisten. Das Mädchen sollte sich um die drei kleinsten Buben kümmern, die Kuh melken, Hühner füttern.