Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: MANA-Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: Reise-Lesebuch

- Sprache: Deutsch

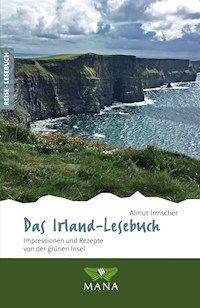

Irland – das Reich heckengesäumter Hügelketten, verzauberter Täler voller Farne und einsamer Berge, über die sich Hochmoor erstreckt. Steile Klippen vor der endlosen Weite des Atlantiks, der sich in der Ferne verliert. Nebelschwaden, die über üppigem Grün dahinziehen, zarte Tautropfen an den Gräsern und Schafe, wohin man auch sieht. Begleiten Sie Almut Irmscher auf ihrer faszinierenden Reise durch Irland. Lassen Sie sich begeistern von einsamen Türmen und Mauern verlassener Häuser, die still aus den Wiesen emporragen. Sie künden von einer reichen Vergangenheit und sind Zeugen der geheimnisvollen Geschichten, die von den Menschen auf dieser Insel erzählt werden. Ihre Legenden wissen von frommen Mönchen und schönen Königinnen, von tapferen Kriegern und von den Feenwesen des „kleinen Volks“. Der zwergige Kobold Leprechaun wartet schon am Ende des Regenbogens – kommen Sie mit auf die Reise nach Irland! In diesem "Irland-Lesebuch" präsentiert Almut Irmscher beeindruckende Bilder und mehr als 20 Rezepte, die dazu einladen, die landestypischen Spezialitäten selbst nachzukochen!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 216

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Almut Irmscher

Das Irland-Lesebuch

Impressionen und Rezepte von der grünen Insel

Einführung

Gedanken über Irland – eine erste Annäherung

Irish Stew

Tart with the Cart – Molly Malone, Irish Folk and Dance

Irish Brown Bread

Der Heilige und der Wunschbaum – die Geschichte des Tobar Mac Duach

Irish Cockle Soup – irische Herzmuschelsuppe

Jahre des Elends – the Great Famine

Griddled Potato Pancakes – Kartoffelpfannkuchen

Mary-Ann auf der Brücke – der Weg nach Carrick-a-Rede

Lemon Tart – Zitronentorte

Irish Coffee

Wie man Dunkelheit in Licht verwandelt – das Buch der Engel

Shepherd‘s Pie

Eintopf, Brei und noch allerlei – die irische Küche

Fried Woodcock with Rutabaga – Waldschnepfe mit Steckrübengemüse

Irlands wilder Westen – von Fischern, Wind und Einsamkeit

Hake ‘n‘ Spinach – Seehecht mit Spinat

Größer, schneller, besser, mehr – das Guinness-Buch der Rekorde

Guinness Chocolate Tart – Guinness-Schokoladenkuchen

Die Wiedergeburt aus der Finsternis – Newgrange

Parsley Soup – Petersiliensuppe

Der brave Tinker – von Pferden, Händlern und dem fahrenden Volk

Traveller’s Peppermint Cake – Pfefferminzkuchen nach Art der Traveller

Yahoo! oder die Unzulänglichkeit des Menschen – Jonathan Swift

Lentil Pie – Linsenauflauf

Am Abgrund – die Cliffs of Moher

Almond Pudding – Mandelpudding

Der grüne Rausch – die Sache mit St. Patrick

St Patrick’s Pancakes – St.-Patricks-Pfannkuchen

Der Albtraum des James Joyce – ein Besuch in Dublin

Oysters with Cucumber Salad – Austern mit Gurkensalat

Irland zum Gruseln – von Vampiren und anderem Gesindel

Chicken and Guinness – Hähnchen mit Guinness

Der Junge mit dem Molotowcocktail – auf Spurensuche in Derry

Nutty Chocolate Fudge – nussiges Schokoladenfondant

Ein trauriges Lied und ein eiskaltes Bad – Weihnachten in Irland

Spiced Beef – irischer Weihnachtsbraten

Apricot-and-Almond Chutney

Irish Winter Punch

Versteinerte Küsse – von Feen, Clanchefs und einem magischen Stein

Roasted Pork in Apple Sauce with Champ – Schweinebraten mit Apfelsauce und Püree

Brady, Brian und der Limerick – ein Lyriker im Pub

Whiskey Foam – Whiskeyschaum

Geschichten vom Reisen – die Geologie von Irland

Shrimps Catcher Breakfast

Der wilde Oscar – wer nicht auf seine Weise denkt, denkt überhaupt nicht

Gooseberry Pie – Stachelbeertorte

Das Spiel der Throne und andere Dramen – Drehorte in Irland

Dumpling Stew – Eintopf mit Klößen

Vom Raunen zwischen den Gräbern – die Klosterruinen von Irland

Bean Broth with Ham – Bohnensuppe mit Schinken

Das letzte Wort

Danksagung

Karte

Bilder

Einführung

Weit erstreckt sich das Land bis zum Horizont. Es ist von betörend sattem Grün, das sich in der Ferne im lichten Nebeldunst verliert und ganz allmählich mit dem wolkenverhangenen Himmel zu verschmelzen scheint. Dort, wo man das Tosen der Atlantikbrandung am felsigen Abgrund erahnen kann. Wo die Wogen gegen schroffe Klippen schlagen, über denen sich das Land gleich einer magischen Feeninsel aus einem längst vergessenen Märchen erhebt. Wo es über dem Ozean zu schweben scheint wie eine grünende Festung, eine Hüterin uralter Geheimnisse, umhüllt und verborgen von den schützenden Schleiern der Anderswelt.

Ein prächtiger Regenbogen spannt sich über die sanft gewellten Hügel dieses mysteriösen Eilands, als sei er das schillernde Eingangstor zum Reich der Naturgeister. Zu einer Welt der Feen und Elfen, der Kobolde und Gnome.

Und wie ich dort stehe und dieses magische Schauspiel bestaune, fast schon verträumt in jene Anderswelt hinüberzugleiten beginne, da ist es mir mit einem Mal, als sähe ich ein kleines Männlein hinter einer grünen Hecke hervorlugen. Ich reibe mir die Augen und schaue dann noch einmal genauer hin. Kein Zweifel! Es trägt grüne Knickerbocker und ein ebensolches Jäckchen, ein Hut mit breiter Krempe bedeckt sein übergroßes, rot beschopftes Haupt. Eben noch steht es, krault seinen krausen feuerroten Bart und mustert mich mit skeptischem Blick. Dann grinst es spöttisch, kichert leise und ist im nächsten Augenblick hinter dem dichten Geäst verschwunden.

Rasch löse ich mich aus meiner träumerischen Starre und springe hinterher. Denn ich weiß genau Bescheid! Das ist nämlich kein anderer als der Leprechaun, der seinen Schabernack mit mir treiben will. Na warte, Bürschchen, dir werd‘ ich’s zeigen! Ich werde dich erhaschen, dich neckischen kleinen Kobold! Und dann werde ich dich an deinen schmächtigen Schultern packen, du wirst schon sehen! Ich werde dich nicht mehr auslassen, so lange, bis du mir das Versteck deines goldenen Schatzes verraten hast! Ich weiß ja, du hast ihn am Ende des Regenbogens vergraben, und genau dorthin wirst du mich führen. Das wirst du nicht freiwillig tun, denn du bist geizig. Du möchtest mit niemandem teilen, geschweige denn möchtest du dein gesamtes wohlgehütetes Gold hergeben.

Doch wenn ich dich zu fassen bekomme, dann hast du keine andere Wahl mehr. Dann werde ich glücklich auf den grünen Wiesen am Ende des Regenbogens tanzen, in meinen Armen ein Topf voller glitzerndem Gold. Und du, kleiner Leprechaun, wirst wieder davonziehen müssen, um die zarten Schuhe der Feen zu nähen. Damit wirst du dir neues Gold verdienen, das du dann wieder am Ende des Regenbogens verstecken kannst, um die Menschen erneut zu necken und in die Irre zu locken. Aber nicht mit mir!

Warte nur, kleiner Leprechaun, ich komme!

Gedanken über Irland – eine erste Annäherung

Kaum merklich huscht ein verzücktes Lächeln über die Lippen meiner Freundin Gunhild, als ich ihr erzähle, dass mein Mann und ich einen Flug nach Dublin gebucht haben. „Irland“, seufzt sie, und ein Hauch von sehnsuchtsvoller Wehmut scheint bei diesem Wort mitzuklingen. Doch schon schlägt ihre aufkeimende Melancholie in unverhohlene Begeisterung um, und wie ein klarer irischer Wasserfall beginnen die Worte aus ihr hervorzusprudeln. Irland, diese wunderschöne Insel, auf der sie schon so oft gewesen ist, angefangen von den ersten Reisen zu Beginn ihrer Studienzeit vor vielen Jahren. Sie erzählt von Klosterruinen und Burgen, von keltischen Kreuzen und geheimnisvollen schlanken Rundtürmen aus grauem Stein. Von grünen Hügeln und endlosen Hecken, von einsamem Hochmoor und bizarren Klippen, von rothaarigen Menschen und allgegenwärtiger Musik. Und dann leuchten ihre Augen auf und sie sagt: „Molly Malone! Du musst unbedingt Molly Malone besuchen!“ Wer ist Molly Malone?

„Ach Irland, wie wundervoll“, seufzt auch meine Nachbarin Brigitta. Und dann öffnet sie ihren Laptop, um mir die Fotos von ihrer Irland-Reise zu zeigen, eine Sinfonie in Grün und Blau. Auch sie beginnt zu schwärmen und hüllt mich wohlig in die weichen Wolken ihrer Erinnerungen. Irland, ein Land, das Träume weckt.

Mit der Buchung dieser Reise scheinen wir eine goldrichtige Entscheidung getroffen zu haben. Dabei war mein Mann zunächst gar nicht überzeugt. Auch er ist schon einmal in Irland gewesen, damals, während seiner Zeit als Marinekadett auf der Gorch Fock. Bittere Armut habe er dort gesehen, so erzählt er, Trostlosigkeit und Menschen, die gezeichnet waren von Mangel und Bedürftigkeit. Eine Elegie aus bröckelndem Putz, tief treibenden Regenwolken und erbarmungslos kriechender, grabeskalter Feuchtigkeit.

Doch dann wiederum liegt das fast 40 Jahre zurück. Irland hat sich in dieser Zeit stark verändert. Der quälende Konflikt im britischen Norden der Insel hat sich nach vielen Jahren der blutigen Auseinandersetzungen endlich beruhigt. Nachdem Irland 1973 Mitglied in der EWG geworden war, der Vorläuferorganisation der Europäischen Union, erlebte es schließlich ab den Neunzigerjahren einen kräftigen wirtschaftlichen Aufschwung. Vollmundig pries man Irland damals bereits als „keltischen Tiger“.

Dieser Tiger kam allerdings im Zuge der Finanzkrise von 2008 dramatisch ins Schleudern, sodass das Land sogar zeitweise unter den Euro-Rettungsschirm der EU schlüpfen musste. Doch es konnte seine Staatsfinanzen dank drastischer Sparmaßnahmen erfolgreich sanieren und den Rettungsschirm schon 2013 erhobenen Hauptes wieder verlassen.

Letztendlich boomte Irland auch dank der bis vor kurzem geltenden extrem niedrigen Unternehmenssteuersätze, die Global Player wie Google, Apple, Facebook, Amazon, PayPal, Twitter, Dell oder Microsoft dazu veranlassten, hier ihre Europa-Niederlassungen zu platzieren. Und außerdem wegen heimischer Erfolgsunternehmen wie Ryanair, Guinness, Primark sowie der Milchwirtschaft mit der Marke „Kerrygold“. Trotzdem darf man nicht übersehen, dass Irland auch heute noch eine von Westeuropas höchsten Quoten an Menschen hat, die in relativer Armut leben, wobei die Zahl der Betroffenen in letzter Zeit deutlich sinkt.

Und dennoch ist Irland gerade für die Deutschen seit der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts zum Sehnsuchtsziel aufgestiegen. Das lag vielleicht vor allem an Heinrich Böll, der mit seinen im Büchlein „Irisches Tagebuch“ zusammengetragenen Irland-Erfahrungen so etwas wie den Grundstein aller Irland-Träume gelegt hat. Und gleich auf der allerersten Seite verdeutlicht der große Literat den Lesern auf seine klare, unprätentiöse Art mit wenigen Worten, was es mit der irischen Armut auf sich hat: Armut, so sagt er, ist hier keine Schande. Sie ist wertfrei und genauso bedeutungslos wie Reichtum. Das freilich klingt nach einem fast schon paradiesischen Gesellschaftsideal. Vielleicht liegt genau darin der Keim der Schwärmerei, den sein Buch auszulösen vermochte.

Böll erzählt in den verschiedenen Artikeln dieses Buches vom Irland der 1950er Jahre. Damals war die Insel noch weit mehr als heute von tiefer Armut geprägt, ein Nachhall der jahrhundertelangen Besetzung und Ausbeutung durch die Engländer und der daraus resultierenden Perspektivlosigkeit auf der abgeschiedenen Insel am äußersten Westrand von Europa. Folgen davon waren auch die desolate Wirtschaft und die verheerende Hungersnot im 19. Jahrhundert, die dazu führten, dass Irland durch die massenhafte Auswanderung seiner Bewohner nach Amerika und England ausblutete. Und dennoch gelingt es Böll, ein wenn auch schwermütiges, so doch im Grunde lebensbejahendes Bild von Irland zu zeichnen. Vielleicht hat die duldsame Genügsamkeit der Iren den Schriftsteller angesichts des noch in Trümmern liegenden Nachkriegsdeutschlands und seiner eigenen damaligen Mittellosigkeit ja auch besonders beeindruckt.

Böll verbrachte bis in die Siebzigerjahre hinein viel Zeit in Irland. Sein Lieblingsplatz war ein Ferienhaus auf Achill Island, einer Insel vor der Küste der Grafschaft Mayo, die über eine Brücke mit dem Festland verbunden ist. Hier, in der Abgeschiedenheit einer der nordwestlichsten Ecken unseres Kontinents, lebte und arbeitete Böll oft monatelang. Nach seinem Tod übernahm eine Stiftung das Cottage und führt es seitdem als Gästehaus für Künstler aus aller Welt. Und natürlich sind es insbesondere Schriftsteller, die sich vom „Böll Cottage“ angezogen fühlen.

Überhaupt scheint Irland die Wortkünstler mit einer geradezu betörenden Magie in seinen Bann zu ziehen. Manch einer hat über die grüne Insel geschrieben, viele Romane sind hier angesiedelt, doch noch weitaus bemerkenswerter ist es, dass Irland selbst eine auffallend große Anzahl von bedeutenden Schriftstellern hervorgebracht hat. Darunter sind allein vier Nobelpreisträger und so illustre Persönlichkeiten wie Jonathan Swift, Oscar Wilde, James Joyce, Samuel Beckett oder George Bernhard Shaw. Das ist umso erstaunlicher, als die Einwohnerzahl der Republik Irland sich gerade mal auf viereinhalb Millionen beläuft und die ganze Insel nicht größer ist als Bayern.

Vielleicht liegt die Wurzel der Inspiration in Irlands Vergangenheit, in den mystischen Nebeln der steinzeitlichen Kultur, deren Spuren man noch heute überall auf der Insel in Form von imposanten Megalithanlagen begegnet. In der facettenreichen spirituellen Welt der Kelten, die Irland ab der Eisenzeit besiedelten und deren Geistwesen und Gottheiten noch heute in der irischen Mythologie lebendig sind. Im Christentum, das hier im äußersten Winkel des Kontinents seine Feste fand, als der Rest von Europa nach dem Untergang des Römischen Reichs im völligen Chaos versank. Es waren irische Missionare, die die christliche Lehre schließlich wieder zurück auf den Kontinent trugen, und heute heißt es, dass Irland katholischer sei als der Vatikan. Die Folgen dieser ausgeprägten und strengen Religiosität waren nicht immer durchweg positiv, was finstere Gräben von rigiden Moralvorstellungen und üblen Missbrauchsskandalen aufbrechen ließ und im Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten zu dem schrecklichen Blutvergießen in Nordirland geführt hat.

Letzteres gehört der Vergangenheit an, die Grenze zwischen der Republik und dem britischen Norden ist offen, was die Menschen in beiden Teilen Irlands zusammenwachsen lässt. Das ist eine unabdingbare Voraussetzung für den Frieden in Nordirland, die durch den Brexit nicht untergraben werden darf, ein wesentlicher Knackpunkt bei den Verhandlungen über den Ausstieg der Briten aus der EU.

Fährt man von einem Land ins andere, so merkt man allenfalls an den Entfernungsschildern am Straßenrand, dass man sich in einem anderen Staat befindet. Denn in Nordirland gelten nach angloamerikanischer Sitte Meile und Inch, Foot und Yard. Genau wie Fahrenheit und Gallone, Pint und Pound. In der Republik Irland wird hingegen meist in den vertrauten Metern und Kilometern, Kilos und Litern gemessen und außerdem mit Euro bezahlt.

Nun sitze ich im Flugzeug nach Dublin und denke über all das nach, was ich gehört habe. Und natürlich auch über die Klischees, die ich selbst im Laufe der Jahre gesammelt und abgespeichert habe. Die grüne Insel, auf der es ständig regnet. Schafe, überall Schafe. Zu essen gibt es nichts als Irish Stew. Die Menschen sind rothaarig und sommersprossig, vielleicht auch ein bisschen raubeinig, auf jeden Fall aber trinkfest. Sie haben stets ein Pint dunkles Guinness oder wahlweise ein Glas bernsteinfarbenen Whiskey vor sich auf der Theke des allgegenwärtigen Pubs, während eine lustige Musikantentruppe lautstark und etwas schräg irische Volksmusik dudelt. Manche der Pub-Besucher haben sich schon zum fröhlichen Irish Dance zusammengefunden, und alle singen mit, wenn der Refrain einsetzt …

Was erwartet mich nun wirklich in Irland?

Irish Stew

Zutaten für 4 Personen:

1.200 g Lammschulter ohne Knochen

1 kg festkochende Kartoffeln

300 g Zwiebeln

1 Bd. Blattpetersilie

4 Thymianzweige

2 Lorbeerblätter

Butter zum Einfetten

Pfeffer, Salz

Zubereitung:

Die Zwiebeln schälen, halbieren und in dünne Halbringe schneiden. Das Fleisch grob in Würfel schneiden, die Kartoffeln schälen und in etwas feinere Würfel schneiden. Einen schweren Eisentopf mit Butter einfetten, dann zuunterst eine Schicht Fleischwürfel legen, darauf eine Schicht Zwiebeln und eine Schicht Kartoffeln. Pfeffern und salzen, dann erneut Fleisch, Zwiebeln und Kartoffeln übereinanderschichten, pfeffern und salzen, so lange, bis alles verbraucht ist. Thymian und Lorbeerblätter mit Küchengarn zusammenbinden und dazwischenstecken. 500 ml Wasser dazugießen und mit dem Deckel verschließen. Den Backofen auf 200°C vorheizen und den Topf für 2 Stunden hineinstellen. In der Zwischenzeit die Petersilienblättchen waschen, abzupfen und grob hacken. Nach Ende der Garzeit den Topf aus dem Ofen nehmen und 10 Minuten lang ruhen lassen. Dann das Irish Stew auf Tellern anrichten und mit der Petersilie überstreuen.

Irish Stew ist ein traditionelles Armeleuteessen und deshalb in Irland selbst inzwischen etwas verpönt. Varianten sind das Dublin Stew, das kräftiger gewürzt wird, und das Fulde Stew, bei dem zusätzlich klein geschnittener Weißkohl mitgegart wird.

Tart with the Cart – Molly Malone, Irish Folk and Dance

Molly Malone war eine bezaubernde junge Frau. Ihre Anmut strahlte wie ein Licht, sodass manch einer innehielt und ihr hinterherschaute, wenn sie ihren Karren durch die Straßen von Dublin schob. Doch die Zeiten waren hart, von Schönheit allein konnte man nicht leben. Und so kam es, dass Molly Malone sich nicht mit duftenden Rosen schmückte, wie es vielleicht angemessen gewesen wäre. Nein, sie schob stattdessen stinkenden Fisch durch die Stadt, denn sie war Fischhändlerin, wie schon ihre Eltern es vor ihr gewesen waren. „Cockles and mussels, alive, alive, oh“, rief sie, „Herzmuscheln und Miesmuscheln, lebendig, lebendig!“, immer wieder „cockles and mussels“, tagein, tagaus.

Es ist eine traurige Geschichte, denn eines Tages erkrankte Molly Malone an einem bösartigen Fieber, und das raffte sie trotz ihrer Jugend erbarmungslos dahin. Seit jenem Tag vor gut 300 Jahren, so heißt es, wandert Mollys rastloser Geist durch die Straßen von Dublin. „Cockles and mussels“, ruft er dabei immer wieder, und „alive, alive, oh“.

„Kennst du wirklich Molly Malone nicht?“ Gunhild schüttelt fassungslos den Kopf und öffnet ein Video auf YouTube. „Hier“, sagt sie, „die Dubliners. Deren Musik hab‘ ich zu meiner Studentenzeit immer gehört. Und du willst mir wirklich sagen, dass du das nicht kennst?“

Etwas beschämt höre ich zu und versuche, meine Unwissenheit mit cooler Nonchalance zu überspielen. Doch natürlich kenne ich das Lied! Das sang doch der betrunkene Landstreicher in Stanley Kubricks „A Clockwork Orange“!

Aber nicht der, sondern vielmehr die Dubliners haben Molly Malone weit über Irlands Grenzen hinaus berühmt gemacht. Das Volkslied aus dem 19. Jahrhundert ist jetzt so etwas wie die heimliche Hymne von Dublin, und das Denkmal der jungen Fischhändlerin, von den Dublinern frech „Tart with the cart“ – „Flittchen mit Karre“ – genannt, ist zu einem Wahrzeichen der Stadt avanciert.

Ob es Molly Malone jemals gegeben hat, weiß niemand mehr. Doch sie ist ein sehr lebendiges Beispiel für „Irish Folk“, die irische Folkmusik, die in den letzten Jahrzehnten immer populärer geworden ist und ohne die man sich die Irland-Romantik kaum noch vorstellen kann. Aus beinahe jedem irischen Pub dudeln ihre Weisen heraus, natürlich live und authentisch vorgetragen, und nur durch diese Musik entsteht die typische, urige Atmosphäre, in der das Pint Guinness erst so richtig schmeckt. Musiker wie die Dubliners oder die Chieftains sind mit Irish Folk zu Weltruhm gelangt, und Festivals mit irischer Folkmusik finden mittlerweile überall statt. In Deutschland gibt es zum Beispiel regelmäßige Veranstaltungen in Duisburg, Stendal und Itzehoe, auf der Burgruine Volmarstein oder auf der Balver Höhe im Sauerland, um nur einige zu nennen.

Eingefleischte Fans behaupten, die irische Folkmusik stamme in direkter Line von der Kultur der Kelten ab, jenem geheimnisvollen Volk, das Europa im letzten vorchristlichen Jahrtausend besiedelte und das schließlich um die Zeitenwende herum vom Römischen Reich assimiliert wurde. Die Kelten hinterließen keine schriftlichen Aufzeichnungen, alles, was wir über sie wissen, stammt von griechischen und römischen Autoren. Diese schreiben zwar von keltischer Musik, geben aber keine Hinweise auf deren Klangweise und Rhythmen. Münzen und Reliefs zeigen die keltische Carnyx, eine Art lange, hornartig gebogene Trompete aus Bronze, außerdem verschiedenartige Saiteninstrumente.

Nur in vereinzelten Randzonen von Europa konnten Teile der keltischen Lebensart überdauern, so in der Bretagne, in Cornwall, Wales, Schottland und besonders in Irland. Die irische Sprache, die seit 1922 wiederbelebt wird, hat ihre Wurzeln in einer uralten keltischen Sprache, wenn auch die genauen Details ihrer Herkunft und Entwicklung heftig umstritten sind. Entstammt somit auch die irische Folkmusik zumindest in ihrem Ursprung einer keltischen Tradition?

Eine der historischen Musikrichtungen, die schließlich in die irische Folkmusik mündeten, ist „Puirt a beul“, ein uralter rhythmischer Sprechgesang, der von Tanzmusik begleitet wird. Während dabei ausgelassen gefeiert und getanzt wird, trägt der Sänger mit lauter Stimme witzige, manchmal etwas schlüpfrige oder auch vollkommen sinnlose Texte vor.

Eine andere Wurzel der Folkmusik findet sich im „Sean-nós“, einer mit rauer Stimme gesungenen A-cappella-Musik. Hierbei gibt es keine festen Regeln, charakteristisch sind aber langgezogene Töne oder Klangornamente, bei denen eine einzelne Silbe mit mehreren Noten belegt wird. Im Gegensatz zum „Puirt a beul“ spielt der Textinhalt eine herausragende Rolle, der Sänger ist eine Art Geschichtenerzähler, dem das Publikum aufmerksam zuhört. Entsprechend fand dieser Gesang traditionell im kleinen, intimen Rahmen statt.

Niemand weiß, wer diese beiden Liederarten zuerst zum Erklingen gebracht hat. Es mag wohl sein, dass es keltische Barden gewesen sind, die bereits ähnliche Weisen vortrugen. Mit der Zeit flossen die beiden Gesangsrichtungen zusammen, zunächst meist noch als reiner Gesang, später mehr und mehr von Instrumenten begleitet. Ganz besonders waren das Geige, Holzquerflöte und Akkordeon, die typische „Tin Whistle“, eine einfache Metallflöte, und die „Uilleann Pipes“, der irische Dudelsack. Später kamen noch „Bodhrán“, eine Rahmentrommel, und die „Irische Bouzouki“, ein lautenartiges Saiteninstrument, hinzu. Inzwischen wird Irish Folk auch von zahlreichen anderen Instrumenten wie Klavier oder Gitarre begleitet und manchmal von der irischen Harfe „Cláirseach“, deren Säule typischerweise gebogen ist und die in direkter Linie von einem keltischen Instrument abstammen soll. Heute vermischt irische Folkmusik ihre althergebrachten Rhythmen mitunter mit den verschiedensten Klangelementen und Musikrichtungen zu einem neuartigen, multikulturellen Mix, genauso wie moderne Pop- und Rockmusik Zitate aus dem Irish Folk übernehmen.

Spätestens mit der Gründung der Band „The Dubliners“ im Jahr 1962 trat die irische Folkmusik ihren Siegeszug um die Welt an. Ihre Klänge öffneten ganz besonders die Herzen der in den USA lebenden Menschen mit irischen Wurzeln, und das sind nicht eben wenige.

Die entsetzliche Hungersnot, die zwischen 1845 und 1852 in Irland wütete, forderte mehr als eine Million Todesopfer. Wer es irgendwie konnte, der ergriff die Flucht vor diesem grauenhaften Elend. Und so kam es, dass rund zwei Millionen Iren die Insel verließen, die meisten davon versuchten ihr Glück im aufstrebenden Nordamerika. Doch die melancholische Sehnsucht nach ihrer schönen Heimat ließ diese Menschen niemals los. Deshalb traf die irische Folkmusik bei ihnen auf fruchtbaren Boden. Neu durchmischt und belebt durch originelle Interpretationen setzte sie ihren Erfolgszug um die ganze Welt fort.

In den Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts kamen mit „Lord of the Dance“ und „Riverdance“ neue Künstler hinzu, die alte irische Volkstänze zu spektakulären Bühnenshows aufpeppten. Diese Tänze werden solo, paarweise oder in Gruppen getanzt und haben ein breites Spektrum, das vom „Sean-nós“, dem Stepptanz aus dem Westen Irlands, bis zum „Céilí“, einer Zusammenstellung von Figurentänzen, reicht.

Besonders der rasante „Set Dance“ erfreut sich dabei großer Beliebtheit. Er ist die irische Antwort auf die höfische Quadrille, die von den britischen Truppen im 19. Jahrhundert nach Irland gebracht wurde. Die Iren pfiffen auf die strengen Regeln und starren Figuren dieses barocken Tanzes, spielten stattdessen ihre eigene flotte Musik und verwandelten die aus mehreren Paaren bestehende steife Gruppenformation in eine ausgelassene Gaudi.

So viel Spaß erregte jedoch das Missfallen der Kirche, deren Einfluss in Irland besonders groß ist. Der Set Dance galt viele Jahrzehnte hindurch als ungehörig und wurde erst in den wilden Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts allmählich wiederbelebt. Umso fulminanter geriet sein Wiederaufstieg, denn heute ist dieser Wirbelwind mit seinen vielen Variationen der unumstrittene Star unter Irlands Tänzen.

Ob auch Molly Malone schon zu irischer Folkmusik getanzt hat? Wenn ich sie mir so ansehe, wie sie da in Bronze gegossen vor ihrem Karren in Dublin steht, kann ich mir das kaum vorstellen. Zu schwermütig sind ihre Augen, zu resigniert wirken ihre Gesichtszüge. Es scheint ganz, als ob sie ihr trauriges Schicksal schon erahne. Doch ganz offensichtlich ist ihr dabei nicht bewusst, dass sie mit ihren „Cockles and mussels“ die Unsterblichkeit erlangen wird!

Irish Brown Bread

Zutaten:

600 g Weizenvollkornmehl (möglichst mit Schrot)

200 g Weizenmehl (Typ 405)

600 ml Buttermilch

40 g Natron

60 g brauner Zucker

60 g Butter (zimmerwarm)

1 Tl Salz

Butter zum Einfetten

Zubereitung:

Mehl, Natron, Salz und Zucker in eine Schüssel geben und gut vermischen. Die Buttermilch unter ständigem Rühren hinzugießen, dann die Butter und das Vollkornmehl dazugeben und mit den Händen zu einem weichen, aber nicht klebrigen Teig verkneten. Eventuell noch etwas Wasser oder Mehl hinzugeben, sollte der Teig zu zäh oder zu klebrig sein. Kräftig verkneten, dann in eine mit Butter gut ausgefettete Kastenform geben und an der Oberseite kreuzweise einschneiden. Den Backofen auf 220°C vorheizen und die Kastenform mit dem Teig hineinstellen. 20 Minuten lang backen, dann die Temperatur auf 180°C reduzieren und weitere 20 Minuten backen. Das Brot ist fertig, wenn es beim Daraufklopfen hohl klingt.

Brown Bread hat eine lange Tradition. Während der großen Hungersnot im 19. Jahrhundert wurde es an die Armen verteilt. Nach Abklingen der Hungersnot geriet es als Arme-Leute-Brot in Verruf und war deshalb für eine Weile weniger gefragt. Doch schon bald erkannte man seine gesundheitlichen Vorzüge, das Brown Bread wurde wieder populär und ist heute Irlands beliebtestes Brot. Es ist Frühstücks- und Abendbrot, und natürlich begleitet es Suppen und Eintopfgerichte wie Irish Stew (Rezept s. Seite 15).

Der Heilige und der Wunschbaum – die Geschichte des Tobar Mac Duach

Hoch im Norden Irlands beginnt in Derry eine seit 2014 als „Wild Atlantic Way“ bezeichnete Route, die sich mit mehr als 2.600 Kilometern Länge fast bis nach Cork ganz im Süden der Insel hinabschlängelt. Es ist eine der längsten Küstenstraßen der Welt, die der Westküste folgend durch eine atemberaubende Landschaft verläuft, geformt von der Urgewalt des Atlantischen Ozeans. Der Weg führt durch zauberhafte kleine Küstenstädtchen und vorbei an Burgen und uralten Ruinen, umweht vom Zauber geheimnisvoller Geschichten, von denen viele schon längst in den Nebeln der Vergangenheit versunken sind.

Wir fahren auf dieser Straße durch die stille Karstlandschaft der Burren. Hügel, über deren Höhen sich bis in endlose Weiten hinaus graue, tief gefurchte Steinplatten ziehen, sodass sie fast wie gepflastert wirken, und die von nicht minder endlosen Steinmauern gerahmt sind. Hier und da liegt ein vereinzeltes Gehöft, eine Klosterruine oder ein verfallenes Kirchlein, und immer wieder ragen verlassene Häuser empor.

„Halt mal an“, sage ich zu meinem Mann, als wir wieder einmal an einer solchen Ruine vorbeikommen. Das Haus liegt auf einer Anhöhe und ist überwuchert von Grün, wie ein trotziges Mahnmal ragen die Mauerreste daraus empor und scheinen sich der Rückeroberung durch die Natur mit aller Kraft zu widersetzen. Ganz, als wollten sie verhindern, dass die Geschichte vergessen wird, die sie erzählen könnten. Wovon mag sie handeln? Ob ich es herausfinden kann?

Unterhalb des Hügels stellen wir das Auto an einer kleinen Flussmündung ab. Eine alte Mauer verläuft neben dem Weg, und dahinter erhebt sich ein knorriger Baum, der über und über mit bunten Stofffetzen behängt ist. Im Gebüsch steht ein graues keltisches Kreuz, daneben ein Stein mit ausgeblichener Inschrift. An welch verwunschenen Ort hat uns der Zufall geführt? „Tobar Mac Duach“, entziffern wir mühsam die Inschrift. Was mag das bedeuten?

Dahinter, so finde ich später heraus, verbirgt sich nichts Geringeres als eine der vielen magischen Geschichten aus dem frühmittelalterlichen Irland. Die Geschichte eines heiligen Mannes namens Tobar Mac Duach, der im 6. Jahrhundert geboren wurde.

Es heißt, dass die schöne Königin Rhinagh Gemahlin des wilden Häuptlings Duach war. Dieser galt als jähzorniger Mann, der seinen Stamm, welcher im Westen Irlands an der Küste lebte, mit harter Hand führte. Rhinagh fühlte sich einsam und litt unter der kaltblütigen Rohheit ihres Gatten. Deshalb hatte sie sich schon seit Langem ein Kind gewünscht, das sie liebhaben könnte, und als sie endlich spürte, dass sie schwanger war, da weinte die Königin vor Glück.

Doch mit der Zeit wurde sie von immer mehr Zweifeln geplagt. Zu viele Säuglinge waren in den letzten Jahren vom bösen Fieber dahingerafft worden, kaum, dass sie das Licht der Welt erblickt hatten. Und war nicht ihre liebste Dienerin erst letzthin im Kindbett gestorben?

So begab sich Rhinagh schließlich zur Zauberin Eithne, um sich von ihr die Zukunft vorhersagen zu lassen. „Sorge dich nicht“, sprach Eithne, „du wirst einen gesunden Sohn gebären, und er wird dereinst ein großer Mann sein. Alle anderen aus seinem Geschlecht wird er weit übertreffen, auch Duach, deinen Mann, denn er wird edler, frommer und gerechter sein als dieser.“