Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SCM Hänssler im SCM-Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Am 8. Oktober 1978 passierte der Kanadier William Dyson am Flughafen in Chicago ohne Probleme die Einreisekontrollen. Zwei Tage später hörte er auf zu existieren. Dysons Identität war eine Erfindung des KGB, um einen ihrer Rekruten aus der DDR in die USA einzuschleusen. Der Plan ging auf. Ein junger, ehrgeiziger Agent begann ein neues Leben im Westen: Jack Barsky. Ein Jahrzehnt lang führte er im Kalten Krieg Geheimoperationen aus, bis sich seine Loyalität plötzlich auf überraschende Weise änderte und alles in Frage stellte, an das er geglaubt hatte. Jack Barsky enthüllt die Geheimnisse seiner beiden Leben zwischen Ost und West.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 508

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

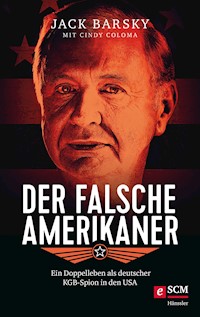

JACK BARSKYmit Cindy Coloma

DER FALSCHE AMERIKANER

Ein Doppelleben als deutscher KGB-Spionin den USA

Aus dem amerikanischen Englischvon Silvia Lutz und Sandra Binder

SCM Hänssler ist ein Imprint der SCM Verlagsgruppe, die zur Stiftung Christliche Medien gehört, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.

Dieses Buch beruht auf Tatsachen. Dennoch wurden zum Schutz der Persönlichkeitsrechte einige Namen und Umstände geändert. Der vorliegende Text gibt ausschließlich die persönliche Meinung des Autors wieder.

ISBN 978-3-7751-7392-6 (E-Book)

ISBN 978-3-7751-5826-8 (lieferbare Buchausgabe)

Datenkonvertierung E-Book: CPI books GmbH, Leck

© der deutschen Ausgabe 2018 SCM Hänssler in der

SCM Verlagsgruppe GmbH · Max-Eyth-Straße 41 · 71088 Holzgerlingen

Internet: www.scm-haenssler.de; E-Mail: [email protected]

Originally published in English under the title:

Deep Undercover: My Secret Life and Tangled Allegiances as a KGB Spy in America

© 2017 Jack Barsky

Published by Tyndale House Publishers, Inc.

Die Bibelverse sind, wenn nicht anders angegeben, folgender Ausgabe entnommen:

Neues Leben. Die Bibel, © der deutschen Ausgabe 2002 und 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH Witten/Holzgerlingen.

Übersetzung: Silvia Lutz und Sandra Binder

Umschlaggestaltung: Amos Herter

Titelbild: © Peter Lüders

Bildteil: © Jack Barsky und Peter Lüders [1] und [2])

Satz: typoscript GmbH, Walddorfhäslach

INHALT

Über die Autoren

Prolog

TEIL IKINDHEIT UND JUGEND EINES SPIONS

TEIL IIAUSBILDUNG EINES SPIONS

TEIL IIIINTEGRATION EINES SPIONS

TEIL IVTOD EINES SPIONS

TEIL VFESTNAHME EINES SPIONS

TEIL VIERLÖSUNG EINES SPIONS

Epilog

Nachwort von Special Agent Joe Reilly, FBI (i. R.)

Danksagung

Anmerkungen

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

ÜBER DIE AUTOREN

JACK BARSKY, Jahrgang 1949, wurde als Albrecht Dittrich aus Jena vom KGB rekrutiert und diente im Kalten Krieg 10 Jahre als »schlafender« Agent in den USA. 20 Jahre blieb er unentdeckt. 1997 enttarnte ihn das FBI. Heute lebt Barsky als amerikanischer Staatsbürger mit seiner Frau Shawna und der jüngsten Tochter Trinity in Georgia.

CINDY COLOMA, ist eine amerikanische Bestsellerautorin. Sie hat zwölf eigene Romane verfasst und als Koautorin bei zahlreichen Biografien mitgewirkt. Sie lebt mit ihrer Familie in Washington.

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

PROLOG

Dezember 1988

Während ich flott auf meine U-Bahn-Station an der Ecke 80. Straße und Hudson in Queens zuschritt, warf ich aus jahrelanger Gewohnheit beiläufig einen Blick auf einen Stahlträger neben dem Eingang zum U-Bahnhof. Was ich dort erblickte – einen harmlos aussehenden roten Punkt –, bremste einen Moment meine Schritte. Dieser Punkt war eine Geheimbotschaft des KGBs: Große Gefahr. Notfallplan aktivieren.

Fast zwei Jahre lang war es mir gelungen, meine Welten sauber voneinander zu trennen, aber jetzt musste ich eine Entscheidung treffen.

Zwei Wochen später widersetzte ich mich immer noch hartnäckig dem Rückzugsbefehl. Statt meine Notfallpapiere zu holen und mich nach Kanada abzusetzen, marschierte ich jeden Morgen an dem roten Punkt vorbei, stieg in den Zug und fuhr zur Arbeit. Ich versuchte, Zeit zu schinden, aber ich wusste, dass die Zeit nicht für mich stehen bleiben würde. Der rote Punkt war eine deutliche, tägliche Erinnerung daran, dass ich Befehle missachtete. Die Schwere meiner Situation zehrte Tag und Nacht. Ich fühlte mich, als hätte ich eine Schlinge um den Hals, die sich immer enger zog und der ich mich nicht entziehen konnte. Wie lang konnte ich die endgültige Entscheidung noch hinauszögern?

Dann, eines trüben Dezembermorgens, als ich mich darauf vorbereitete, meine Wohnung im ersten Stock zu verlassen, öffnete ich leise die Tür zu Chelseas Zimmer, um einen kurzen Blick auf meine kleine Prinzessin zu werfen. Vor dem Fenster war es immer noch pechschwarz, aber das Nachtlicht erhellte den Raum trotzdem so weit, dass ich ihre schönen Augen sehen konnte, die im friedlichen Schlaf geschlossen waren, und die ungezähmten dunklen, lockigen Haare, die zu streicheln ich nie müde wurde. Ich widerstand dem Drang, mich zu ihr zu beugen und sie zu küssen. Ich wollte sie nicht wecken, denn ich musste dringend zur Bahn. Trotzdem fragte ich mich, wie etwas so Perfektes zu mir gehören konnte.

Dieses Kind hatte ohne jede Frage mein Herz erobert. Sie war nicht mein erstes und nicht mein einziges Kind, aber sie war das erste Kind, mit dem mir Zeit vergönnt war, die ganzen anderthalb Jahre, die sie nun schon lebte. Jedes Mal, wenn sie die Hände nach mir ausstreckte, an meiner Schulter einschlief oder mit ihren daunenweichen Händen mein Gesicht berührte, erfüllte eine Liebe mein Herz, die ich nie für möglich gehalten hätte: bedingungslos und alles verzehrend.

Ich warf einen Blick auf meine Uhr, dann schlich ich, vorsichtig darauf bedacht, dass der Holzboden nicht knarrte, aus dem Zimmer. Nachdem ich meine Aktentasche geholt hatte, ließ ich Chelsea und meine Frau in der Wohnung schlafend zurück und ging in die feuchte Dezemberdunkelheit hinaus. In der Stadt, die niemals schläft, würde es eine weitere halbe Stunde dauern, bis die Sonne die Ränder des Morgenhimmels berührte.

Auf dem Weg zur U-Bahn-Station dachte ich über die Verflechtungen nach, die ich geschaffen und in denen ich mich jetzt verfangen hatte. Ich hatte mich in Amerika mit der Tarnung als Computeranalyst Jack Barsky erfolgreich als Geheimagent, als Spion der Sowjetunion integriert. Zu Hause in der DDR war ich ein anderer Mensch mit einem anderen Namen und einem anderen Leben gewesen. Dieses Leben rief mich jetzt zurück. Als KGB-Agent im Einsatz wurde von mir erwartet, Vorgesetzten zu gehorchen und Befehle zu befolgen.

Der rote Punkt befahl mir zu verschwinden – meine Deckung musste aufgeflogen sein –, aber dieses kleine Mädchen, das zu Hause schlief, hielt mich zurück. Und noch etwas anderes hielt mich auf, obwohl ich nicht genau sagen konnte, was es war.

Nach meinen üblichen zehn Minuten Fußweg kam ich an dem Stahlträger mit dem Punkt vorbei und trat auf den Bahnsteig für die Züge, die von der 80. Straße und Hudson in westliche Richtung fuhren. Auf dem Bahnsteig hielten sich um diese Uhrzeit nur wenige andere Pendler auf, die wie ich früh aufgebrochen waren, um dem morgendlichen Berufsverkehr zu entgehen.

Als ich in die Richtung schaute, aus der mein Zug bald einfahren würde, fiel mir am rechten Rand meines Blickfeldes eine ungewöhnliche Bewegung auf: die dunkle Gestalt eines Mannes, der nicht wie ein typischer Pendler aussah. Er schien sich auf mich zuzubewegen, wenn auch vorsichtig, wie man sich einer ahnungslosen Beute nähert. Noch bevor ich die Situation ganz erfassen konnte, stand er neben mir.

»Du musst nach Hause kommen«, flüsterte er mit schwerem russischen Akzent, während er sich zu mir beugte, »oder du bist tot.«

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

TEIL IKINDHEIT UND JUGEND EINES SPIONS

1

Meine Eltern kauerten am Küchentisch und drückten die Ohren an ein kleines Röhrenradio, ein Relikt, das den Krieg überlebt hatte, mit dem man aber nur drei Sender empfangen konnte. Während mein Vater an den Knöpfen drehte und versuchte, das Rauschen zu verringern, schob ich mich an den kleinen Holztisch heran, um herauszufinden, was los war. Meine Mutter wiegte meinen kleinen Bruder und brachte ihn sanft zum Schweigen, damit wir verstehen konnten, was im Radio gesagt wurde. Die theatralisch klingende Stimme erhob sich in einer Sprache, die ich nicht verstand, über Chopins schwermütigem »Trauermarsch«. Darüber war der deutsche Übersetzer mit genauso schwermütiger Stimme zu hören.

An diesem Tag Anfang März 1953 wurde auf allen drei Rundfunksendern dasselbe Ereignis übertragen: die Beerdigung des großen sowjetischen Führers Josef Stalin. Überall im gesamten Ostblock saßen die Menschen genauso wie wir wie gebannt vor ihren Radios.

»Vati«, fragte ich, »wer war dieser Stalin? Warum ist er tot? Was ist die Sowjetunion?«

Mein Vater bemühte sich nach Kräften, die Dinge so zu erklären, dass ich sie mit meinem vier Jahre alten Verstand verstehen konnte.

»Genosse Stalin war ein großer Revolutionär. Er war der Führer der Sowjetunion. Das ist ein riesiges Land, das Hitler besiegt hat. Unter seiner Führung wollten wir einen Staat aufbauen, in dem jeder glücklich sein kann. Heute nehmen wir Abschied von einem der größten Männer der Geschichte.«

»Und wird dann alles wieder gut? Kaufst du mir trotzdem zum sechsten Geburtstag ein Fahrrad, wie du es versprochen hast? Bekomme ich am Sonntag wieder einen Pudding?«

»Ja, Albrecht, ich denke, es wird alles gut werden. Ohne Stalin wird es vielleicht ein wenig schwerer. Und es gibt einige Dinge, die du erst verstehen wirst, wenn du älter bist.«

Das war seine Art, mir zu sagen, dass ich keine weiteren Fragen stellen sollte.

* * *

Als ich später meine Wurzeln und meine Herkunft aufzuspüren begann, war dies ein Prozess über mehrere Jahre. An einiges konnte ich mich erinnern, anderes hörte ich zufällig, und wieder anderes wurde mir erzählt, als ich alt genug war, um Fragen zu stellen. Die meisten Informationen über meine frühe Kindheit erhielt ich in Gesprächen mit meiner Mutter.

Eines kann ich mit Gewissheit sagen: Ich wurde zu einer ungünstigen Zeit an einem ungünstigen Ort geboren – vier Jahre, nachdem Adolf Hitlers Selbstmord den Zweiten Weltkrieg in Europa endgültig beendet hatte. Während die Amerikaner, Briten und Franzosen die westlich besetzten Zonen in Deutschland wieder aufbauten, war das Leben im von den Sowjets beherrschten Ostdeutschland ein täglicher Überlebenskampf. Nicht nur hatte der Krieg schlimme Zerstörungen hinterlassen, die Sowjets verschärften die Situation noch weiter, indem sie alles Wertvolle, das die Luftangriffe der Alliierten überlebt hatte, außer Landes schafften, einschließlich ganzer Fabriken und eines großen Teils der Infrastruktur. Als Folge davon wurde Ostdeutschland wirtschaftlich und technologisch um mindestens dreißig Jahre zurückgeworfen. So stark wie zu keiner anderen Zeit im zwanzigsten Jahrhundert wurde der Kampf um Nahrung zur Priorität Nummer eins im Land.

Meine Eltern lernten sich im Januar 1948 bei einer Lehrerfortbildung im Dorf Rietschen kennen, das in einer besonders armen Gegend in Ostdeutschland lag, nur wenige Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Trotz eines Altersunterschieds von sechs Jahren schlossen Judith Faust und Karl-Heinz Dittrich gleichzeitig das Neulehrer-Programm ab, das von den Alliierten in Nachkriegsdeutschland initiiert worden war. Es schulte Akademiker und junge Arbeiter zu Lehrern um, die keine Verbindung zum Naziregime hatten.

Meine beiden Eltern hatten als Kinder die Weltwirtschaftskrise, Hitlers Machtergreifung und die Not während des verheerendsten Krieges der Menschheitsgeschichte erlebt. Für sie bedeutete ihre erste Lehrerstelle einen Neuanfang und ließ vorsichtige Zukunftsträume in ihren Herzen aufkeimen. Beide hatten vor dem Programm bei ihren Eltern gewohnt, und beide hatten fast einen ganzen Tag für die fünfzig Kilometer lange Reise nach Rietschen gebraucht. In jener Zeit gab es fast keine öffentlichen Busse, und Zugreisen waren ärgerliche Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Fahrpläne waren das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt waren, und das Einzige, das an Eisenbahnen vorhersehbar war, war ihre Unvorhersehbarkeit.

Während Direktor Panzram den Lehrplan und die Aufgaben für das kommende Schuljahr erläuterte, wanderten Judiths Augen immer wieder zu dem adrett gekleideten Karl-Heinz mit den leuchtenden Augen, der aufmerksam zuhörte. Mit seinen feinen Gesichtszügen, hohen Wangenknochen, durchdringenden grauen Augen und glatten schwarzen Haaren sah er aus wie ein Filmstar.

Karl-Heinz war noch nicht ganz zwanzig Jahre alt und das jüngste Mitglied der Gruppe. Sein schlaksiger Wuchs ließ ihn sogar noch jünger aussehen, wie jemanden, um den man sich kümmern musste. Im Gegensatz zu Karl-Heinz, der gerade erst zu arbeiten anfing, hatte Judith sechs Jahre mehr Lebenserfahrung und sechs Jahre mehr Leid hinter sich.

Meine Mutter wurde 1922 in Kaltwasser geboren, wo ihre Eltern, Bernhard und Zilla, als Oberförster und Köchin auf dem Gut eines deutschen Grafen arbeiteten. Sie hatte zwei Schwestern, Ruth und Eva. Aufgrund der biblischen Namen und weil meine Mutter in einem Kirchenchor sang, bevor sie meinen Vater heiratete, gehe ich davon aus, dass sie in einer lutherischen Familie aufgewachsen ist, obwohl ich in meiner Familiengeschichte keine weiteren Hinweise auf eine geistliche Prägung gefunden habe und Gott bei uns zu Hause nie erwähnt wurde.

Da meine Mutter auf einem Landgut aufwuchs, hatte sie immer genug zu essen. Das könnte erklären, warum sie so gesund aussah, als so viele andere ausgemergelt waren. Ihre funkelnden blauen Augen strahlten Intelligenz und Unabhängigkeit aus, aber ihre schlichten, weiten, langen Kleider verrieten, dass sie ein Mädchen vom Land war. Sie trug keinen Lippenstift und ihre schulterlangen Haare hatte sie in ihrem Nacken zu einem konservativen Dutt hochgesteckt.

Trotz ihrer vielen Unterschiede hatten Karl-Heinz und Judith zwei Dinge gemeinsam, als sie sich trafen: Sie waren beide Neulehrer und sie waren beide Fremde im Dorf Rietschen. Folgerichtig verbrachten sie zwischen den Unterrichtsstunden und manchmal auch am Ende des Unterrichtstages ihre Zeit miteinander.

Im Frühling 1948 fing sich Karl-Heinz eine gefährliche Tuberkulose ein. Es gab keine Antibiotika, um diese Krankheit zu bekämpfen. Der Landarzt konnte nur Bettruhe und gesundes Essen verschreiben. Bettruhe war kein Problem, aber gesundes Essen war fast unmöglich aufzutreiben.

An dieser Stelle schalteten sich Judiths Mutterinstinkte ein, und sie begann, ihren kranken Freund und Kollegen zu pflegen. Jeden Tag kam sie nach der Schule in Karl-Heinz’ kleine Wohnung, um ihm Gesellschaft zu leisten und ihm alles Essen zu bringen, das sie hatte auftreiben können. Irgendwie gelang es ihr, bei einem Bauern mehrere Pfund Roggenmehl zu ergattern, aus dem sie zusammen mit Wasser einen Brei anrührte, der für meinen Vater zu einem Hauptbestandteil seiner Nahrung wurde, während er sich erholte.

Nachdem ihn Judith zwei Monate lang liebevoll gepflegt hatte, überwand Karl-Heinz die Krankheit und verliebte sich prompt in die Frau, die ihm höchstwahrscheinlich das Leben gerettet hatte. Im Oktober 1948 schlossen diese zwei Freunde, die so überhaupt nicht zusammenpassten, im Haus meiner Großeltern in Kaltwasser den Bund fürs Leben.

Auf lange Frist gesehen, hatte ihre Ehe wenig Chancen auf Erfolg; ihr dünnes Fundament war der Umstand, dass mein Vater eine Mutterfigur brauchte und meine Mutter den starken Wunsch hatte, diese Rolle einzunehmen. Sie war stolz darauf, dass sie sich einen so gut aussehenden jungen Mann geangelt hatte, während im ganzen Land großer Mangel an heiratsfähigen Männern herrschte.

Anscheinend hat mein Vater seine Dankbarkeit ausgedrückt, sobald er wieder bei Kräften war. Bei der Hochzeit wusste meine Mutter wahrscheinlich schon, dass sie schwanger war.

* * *

Ende April 1949 begann für meine Mutter der Mutterschutz. Mein Vater begleitete sie zum Haus seiner Eltern in Reichenbach, ungefähr fünfzig Kilometer von Rietschen entfernt. Sie planten, dass sie dort entbinden sollte.

Mein Vater war kurz zuvor in die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) eingetreten, was bedeutete, dass er an der Parade zu Ehren des Internationalen Tags der Arbeit teilzunehmen hatte. Er überredete seinen Vater mitzukommen und schlug vor, dass sie nach der Parade für einen Frühschoppen einkehren könnten.

Das Wetter war unangenehm am Morgen des 1. Mai 1949 in Reichenbach: grauer Himmel, Temperaturen um die fünfzehn Grad und Dauernieselregen. Die Maiparade sollte ein Fest sein, doch die Stimmung der bunt zusammengewürfelten Menge, die langsam durch die verlassene Innenstadt marschierte, war wenig festlich. Was hatten sie auch zu feiern? Dank Hitler und der Nazis waren Scham und Resignation an die Stelle des deutschen Stolzes getreten. Die sowjetische Besatzungsmacht war hart und unberechenbar, und es gab immer noch nicht genug zu essen. Die durchschnittliche Tagesration lag im besetzten Deutschland unter tausendfünfhundert Kalorien.

Die Auswirkung dieser Mangelernährung war besonders den Männern anzusehen, die an dem Marsch teilnahmen, auch bei meinem Vater und meinem Großvater, die für diesen Tag ihre Sonntagskleidung angezogen hatten. Keiner von ihnen füllte seinen Anzug aus, ihre Hosen wurden von Hosenträgern gehalten, und ihre Jacken waren viel zu weit für ihre schmalen Schultern. Es waren wirklich nicht die besten Zeiten, um ein Kind auf die Welt zu bringen.

Aber das alles interessierte am späten Abend des 17. Mai nicht mehr, als Judiths Wehen stärker wurden und meine Großmutter die Hebamme holte. Die drei Frauen verbrachten die ganze Nacht in dem kleinen Schlafzimmer, in dem normalerweise meine Großeltern schliefen.

Für meinen Vater und meinen Großvater war es ebenfalls eine harte und schlaflose Nacht. In die winzige Küche des Hauses verbannt, tranken sie tapfer mehrere Flaschen selbst gemachten Apfelwein. Sie leerten so viele Gläser, dass sie starke Kopfschmerzen bekamen, und behaupteten später, sie hätten genauso viele Schmerzen ertragen müssen wie meine Mutter in den Wehen.

Doch in dieser Nacht hätte wahrscheinlich sowieso niemand schlafen können. Ab vier Uhr morgens zog eine scheinbar endlose Parade sowjetischer Truppen in der Nähe des Hauses vorbei. Das Dröhnen, Quietschen und Poltern der russischen Panzer auf dem Granitkopfsteinpflaster der Löbauer Straße war fast unerträglich. Kein Nachbar fand viel Ruhe.

* * *

In der Nachkriegswelt, in die ich geboren wurde, eskalierten die Spannungen zwischen Ost und West schnell. Nur vier Wochen nach der Aufhebung der sowjetischen Blockade von Westberlin, fünf Tage nach meiner Geburt, schlossen sich die westlichen Besatzungszonen Deutschlands zusammen und bildeten die Bundesrepublik Deutschland. Die darauffolgende Gründung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) in Ostdeutschland sorgte für die endgültige Teilung, die zum Brennpunkt des Kalten Krieges wurde.

Der gesamte Verlauf meines Lebens wurde von der geografischen Lage meines Geburtsorts bestimmt. Als Stalin 1953 starb, war Ostdeutschland längst zu einer kommunistischen Diktatur geworden, zu dem Staat, der mich eines Tages in den Dienst der kommunistischen Sache rufen würde. Es ist wirklich ein interessanter Zufall, dass meine erste Kindheitserinnerung die Beerdigung von Genosse Stalin ist, des Mannes, der hauptsächlich dafür verantwortlich war, dass Ostdeutschland kommunistisch wurde.

2

Die Schaufel schepperte dumpf, als ich sie verzweifelt in den Haufen aus gefrorenem Stroh, Erde und Schnee stieß. Der eisige Januarwind brannte auf meinem Gesicht und ließ meine Finger taub werden. Meine dünnen Strickhandschuhe konnten meine zarten jungen Hände kaum schützen, während ich den eisigen Haufen bearbeitete und nach den kostbaren Kartoffeln suchte, die wir im vergangenen Herbst dort gelagert hatten. Bald war sogar der Schleim in meiner Nase gefroren. Meine Nase schien in dieser Zeit immer zu laufen und wegen meiner entzündeten Mandeln hatte ich oft Halsschmerzen. Aber das alles spielte keine Rolle. Meine Aufgabe war es, die Kartoffeln für unsere Mahlzeiten an diesem Wochenende auszugraben.

Ich zählte zehn Kartoffeln ab, verstaute sie in einem Jutesack und schleppte mich durch die Kälte zum Schulgebäude zurück, in dem meine Eltern unterrichteten und wir drei Zimmer im zweiten Stock über den Klassenzimmern bewohnten. Im Winter wurde unsere Wohnung durch zwei Kohleöfen und den Holzofen in der Küche geheizt, für den wir Holz in einem Wald in der Nähe sammelten. Da wir keine Toilette im Haus hatten, trabte ich als Kind immer die Treppe hinunter und über den Hof zu den Schultoiletten. Aber wenigstens hatten wir eine ordentliche Wohnung, sogar mit fließend kaltem Wasser. Wir waren arm, aber meinem Bruder und mir war das nicht bewusst. Alle, die wir kannten, lebten unter ähnlichen oder noch schlimmeren Bedingungen.

Ich kam mit meiner wertvollen Kartoffelladung im zweiten Stock an, drückte die Wohnungstür auf und schlüpfte aus meinen matschigen Schuhen.

»Tür zu!«, rief meine Mutter, noch bevor ich in der Wohnung war. Ich war ihre schroffen Befehle gewohnt und wusste, dass sie sofortigen Gehorsam erwartete.

Diese Wohnung ist das erste Zuhause, an das ich mich erinnere. Dort machte ich meine ersten Schritte, allerdings – aufgrund schlechter Ernährung, ständiger Krankheiten und der erbärmlichen Gesundheitsversorgung in der DDR – erst mit achtzehn Monaten.

Ich ließ die erdigen Kartoffeln in einen Eimer in der Küche fallen und schälte die Handschuhe vorsichtig von meinen gefrorenen Fingern.

»Hast du die Kartoffeln gezählt?«, fragte mein Vater.

»Ja. Es sind genau zehn.«

»Gut. Jetzt wasch dir die Hände und komm an den Tisch.«

»Kann ich vorher meine Hände aufwärmen?«, fragte ich mit einem Blick zum Küchenofen.

»Beim Essen tauen sie schon auf«, lautete die Antwort.

In der schäbigen Spüle fühlte sich das eiskalte Wasser überraschend warm auf meinen gefrorenen Händen an. Als ich die Anweisung befolgt hatte, trat ich an den Küchentisch, wo meine Mutter mit dem grauenhaften Lebertran wartete. Dieses allabendliche quälende Ritual hatte mein Großvater Alwin eingeführt, der das eklige dunkelbraune Zeug – »Aber es ist gut für dich!« – aus dem Krieg kannte, als er mit anderen Wehrmachtsoldaten in der eisigen Kälte Norwegens ausgeharrt hatte.

Mutter goss Tee in die Blechtasse meines Vaters und setzte uns allen dicke Scheiben Roggenbrot vor, die mit Schweinefett bestrichen waren. Ich sah, wie Hans-Günther, der drei Jahre jünger war als ich, lustlos mit seinem Essen spielte. Offenbar schmeckte es ihm nicht.

Wie üblich bestand das Abendessen aus belegten Broten. Unser Mittagessen bekamen wir in der Schule. Oft war es kaum genießbar, aber wenigstens hatten wir etwas zu essen.

Bis zur vierten Klasse nahmen die Schüler kleine, verbeulte Aluminiumtöpfe mit in die Schule, die an ihren Schulranzen hingen. Die Mahlzeiten wurden in einem anderen Gebäude gekocht und in Aluminium-Milchkannen auf einer hölzernen Handkarre in die Schule gebracht, gezogen von einer kleinwüchsigen Frau, die Ulla hieß. Wenn Ulla auf dem Schulhof ankam, standen wir bereits in einer ordentlichen Schlange und begrüßten sie mit einer klirrenden Kakofonie, indem wir unsere Metalllöffel auf unsere kleinen Töpfe schlugen.

»Ulla, was gibt es heute?«, riefen wir.

»Nichts Besonderes«, lautete ihre ehrliche Antwort.

Es gab ein Gericht, das noch schlimmer war als »nichts Besonderes«. Es bestand aus einem Löffel wässriges Rühreier, ein wenig Kartoffelbrei und der großzügigen Portion einer verkochten grünen Pampe, die irgendwann einmal Spinat gewesen war. Wenn dieses Essen auf dem Speiseplan stand, leerten die meisten meiner Klassenkameraden und ich unsere kleinen Töpfe unauffällig hinter den Sträuchern aus. Wir blieben lieber hungrig und freuten uns auf eine Scheibe Brot und ein Stück Wurst zum Abendessen.

Am Samstag war Suppentag, und der Sonntag war der einzige Tag in der Woche, an dem es entweder Fisch oder Fleisch gab. Die Lebensmittelknappheit bedeutete, dass es bei uns zu Haus eine eiserne Regel gab: Man steht erst vom Tisch auf, wenn der Teller leer ist. »Das schmeckt mir nicht« oder »Davon wird mir schlecht« galten nicht als Ausrede.

Neben frischen Tomaten gab es zwei Gemüsesorten, die ich absolut hasste: Rote Bete und Sellerie. Es gelang mir zwar, die Rote Bete hinunterzuwürgen, aber bei Sellerie hatte ich keine Chance.

Als ich mich eines Tages zwang, das grauenhafte Gemüse zu schlucken, kam es zusammen mit allem anderen wieder heraus. Meine Mutter sprang vom Tisch auf, warf mir einen nassen Lappen zu und forderte mich auf, sauber zu machen.

»Jetzt setz dich wieder an den Tisch und iss auf«, befahl sie dann.

Ich wollte protestieren, aber ihre zusammengekniffenen Lippen und Augen ließen mich stumm an meinen Teller zurückkehren. Ich atmete tief ein und schluckte den nächsten Bissen hinunter. Er kam genauso postwendend zurück wie der vorherige.

Meine Mutter hatte die Wahl: Entweder bestand sie auf der Einhaltung der Regel und hatte jedes Mal so eine Bescherung auf dem Tisch oder sie lockerte die Regel. Schließlich gab sie nach. Ich musste immer noch Rote Bete und alles andere auf meinem Teller aufessen, aber zum Glück keinen Sellerie mehr. Allein beim Gedanken daran zieht sich mein Magen heute noch ein wenig zusammen.

* * *

Das Leben in der DDR war Mitte der Fünfzigerjahre immer noch schwer. Um sich ein neues Leben aufzubauen, brauchte man sowohl Intelligenz als auch Überlebenstechniken. Meine Eltern hatten beides.

Meine Mutter war gut auf die Aufgabe vorbereitet, eine Familie in schweren Zeiten durchzubringen. Sie hatte während einer Lehre als Haushaltsgehilfin viele Fertigkeiten erworben. Dass sie Socken stopfen konnte, war sehr praktisch, da wir nur eine begrenzte Menge an Strümpfen besaßen. Uns Dittrichs traf man nie mit Löchern in den Socken an.

Irgendwie trieb sie eine mechanische Nähmaschine aus der Zeit vor dem Krieg auf, mit deren Hilfe sie unsere Kleidung flickte und änderte. Wir trugen lange Zeit seidene Unterwäsche, genäht aus einem Fallschirm, den mein Vater im Wald gefunden hatte.

Alle Lebensmittel waren rationiert, auch die Grundnahrungsmittel wie Milch, Brot, Mehl, Zucker und Fleisch. Eines Tages schickte mich meine Mutter los, um Milch zu kaufen, und gab mir einen Geldbeutel mit, in dem sich etwas Geld und alle Lebensmittelmarken für einen gesamten Monat befanden. Ich löste die Marken ein, die gebraucht wurden, und verstaute den Rest wieder in der Börse. Als ich in die Wohnung zurückkam, stellte ich mit großem Entsetzen fest, dass der Geldbeutel fehlte. Dass unsere Essensration für einen ganzen Monat verloren war, ließ sich nicht verheimlichen.

»Mutti, ich muss dir etwas sagen, aber werde bitte nicht böse.«

Meine Mutter bedachte mich mit dem strengen Blick, vor dem ich mich so fürchtete, und fragte: »Was hast du jetzt schon wieder angestellt?«

»Mama«, sagte ich mit meiner süßesten Stimme. »Ich habe den Geldbeutel mit den Marken verloren.«

Das Entsetzen im Gesicht meiner Mutter war beängstigend. »Ach du meine Güte!«, rief sie aus. »Ist dir klar, was du angestellt hast? Das war unser Essen für den ganzen Monat! Jeder, der den Geldbeutel findet, kann die Lebensmittelmarken einlösen. Geh in dein Zimmer. Heute Abend bekommst du nichts zu essen!«

Mit hängendem Kopf ging ich in mein Zimmer und weinte mich in den Schlaf.

Am nächsten Morgen erklärte meine Mutter nüchtern: »Albrecht, du hast Glück. Eine Nachbarin hat den Geldbeutel gefunden und zurückgebracht. Aber du musst deine Lektion lernen: Du bekommst einen ganzen Monat keine Süßigkeiten!« Und so ging ich in den nächsten dreißig Tagen ins Bett, ohne etwas Süßes zu bekommen.

* * *

Unsere Abendroutine lief unabhängig von der Jahreszeit oder dem Wochentag immer gleich ab: Um Punkt achtzehn Uhr war Schluss mit Spielen. Selbst wenn es draußen noch lange hell blieb, steckte meine Mutter den Kopf aus dem Fenster im zweiten Stock und rief: »Albrecht, Schlafenszeit!«

Mein Freund und Spielkamerad Rainer durfte länger draußen bleiben und staunte immer über diese unnachgiebige Strenge. Aber ich trabte die Treppe hinauf, wusch mir die Hände fürs Abendessen, schluckte den verhassten Lebertran, aß mein Brot und machte mich fürs Bett fertig.

An den meisten Abenden bestand die abendliche Wäsche daraus, Hände und Gesicht mit einem Waschlappen und kaltem Wasser abzuschrubben. Samstags war dann Badetag, wir wuschen uns zuerst in einer Holzwanne, für die Wasser auf dem Küchenofen aufgeheizt wurde, später dann im Gemeinschaftsbad der örtlichen Fabrik.

Jeden Abend sagte ich meinem Vater Gute Nacht, dann folgte mir meine Mutter in mein Zimmer, deckte mich zu und gab mir einen Gutenachtkuss. Sie schaltete das Licht aus und machte die Tür hinter sich zu. Nie gab es eine Gutenachtgeschichte oder ein Schlaflied; sie brachte uns Jungen sehr effizient zu Bett.

Als ich ungefähr fünf war, drehte ich eines Abends aus Scherz mein Gesicht zur Wand, damit meine Mutter mich nicht küssen konnte, und sagte: »Mutti, ich bin jetzt schon groß. Ich brauche keinen Gutenachtkuss mehr.«

Sie stutzte einen kurzen Moment, fing sich aber schnell wieder. »Wie du willst«, sagte sie knapp und verließ das Zimmer.

Völlig verstört lag ich alleine in der Dunkelheit. Verstand meine Mutter nicht, dass ich nur einen Witz gemacht hatte? Ich sehnte mich nach mehr Umarmungen und Küssen, nicht nach weniger. Ich hätte meinen albernen Scherz gern korrigiert, aber das dunkle Zimmer und die Angst, dass meine Mutter meine innersten Gedanken und Gefühle nicht verstehen würde, hielten mich davon ab. Stattdessen weinte ich mich leise in den Schlaf.

Jahrelang erzählte meine Mutter anderen diesen Vorfall und war stolz darauf, wie frühreif ich gewesen war. Ihre Freundinnen schmunzelten, als wäre mein Handeln sowohl komisch als auch lobenswert, während ich grinste und den Kopf einzog. Aber meine Sehnsucht nach Zuneigung verschwand nicht, auch wenn meine Mutter diese Geschichte noch so oft erzählte. Was für eine verpasste Gelegenheit, einander die Liebe zu schenken, nach der sich meine Mutter vermutlich ebenso sehnte wie ich selbst.

Ab diesem Abend bekam ich jedenfalls keinen Kuss mehr.

3

Jedes Kind freut sich auf seinen ersten Schultag und seine Schultüte. Obwohl in der DDR viele Waren knapp waren, blieb diese Tradition bestehen.

An diesem Morgen lag auf dem Tisch neben der großen Schultüte, die meine Eltern für mich vorbereitet hatten, eine kleinere Tüte mit Süßigkeiten für meinen Bruder, damit er nicht traurig war, und eine zwanzig mal fünfundzwanzig Zentimeter große Tafel in einem Holzrahmen, die für den Unterricht sehr wichtig war, da Papier immer noch knapp war.

Trotz der Ermahnungen meiner Mutter, langsam zu essen, verschlang ich den klumpigen Roggenbrei, den es zum Frühstück gab, und war startbereit. Da wir im Schulhaus wohnten, musste ich nur eine Treppe hinuntergehen, um in mein neues Klassenzimmer zu kommen. Als ich ankam, setzte ich mich in die erste Reihe, wie ich es ab diesem Tag in jedem Klassenzimmer machen würde.

Jetzt, da wir in die Schule gingen, traten meine Klassenkameraden und ich in die kommunistische Jugendorganisation, die Jungpioniere, ein. Die Uniform – blaues Halstuch über weißem Hemd – gab mir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Meine Mutter zeigte mir, wie man das Halstuch bügelte und den Knoten band. Für den Fahnen-Appell am Montagmorgen war ich immer bereit.

Ich strengte mich sehr an, die Zehn Gebote der Jungpioniere auswendig zu lernen, die wir bei unseren Treffen regelmäßig aufsagten:

1. Wir Jungpioniere lieben unsere Deutsche Demokratische Republik.

2. Wir Jungpioniere lieben unsere Eltern.

3. Wir Jungpioniere lieben den Frieden.

4. Wir Jungpioniere halten Freundschaft mit den Kindern der Sowjetunion und allen Ländern.

5. Wir Jungpioniere lernen fleißig, sind ordentlich und diszipliniert.

6. Wir Jungpioniere achten alle arbeitenden Menschen und helfen überall tüchtig mit.

7. Wir Jungpioniere sind gute Freunde und helfen einander.

8. Wir Jungpioniere singen und tanzen, spielen und basteln gern.

9. Wir Jungpioniere treiben Sport und halten unsere Körper sauber und gesund.

10. Wir Jungpioniere tragen mit Stolz unser blaues Halstuch.

Die Jungpioniere waren die erste Stufe in der Hierarchie kommunistischer Organisationen, in die wir in unserer Kindheit und Jugend eintraten. In der fünften Klasse stiegen die Jungpioniere zu den Thälmann-Pionieren auf. Mit vierzehn Jahren kamen wir automatisch zur FDJ, der Freien Deutschen Jugend, und fast jeder Arbeiter und jede Arbeiterin trat später in den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund ein. In meinem Umfeld wurden auch einige wenige Mitglieder der SED.

In der zweiten Klasse wurde unser Jahrgang aus dem Schulhaus, in dem wir wohnten, in ein Gebäude am Stadtrand verlegt. Jeden Morgen versammelte sich um 7:30 Uhr die gesamte Klasse in der Ortsmitte von Rietschen, um gemeinsam den anderthalb Kilometer langen Fußweg zur Schule anzutreten. Egal, ob bei Regen, Sonne, Kälte oder Schnee, wir marschierten diszipliniert ohne Aufsicht auf einer Straße ohne Gehweg zur Schule.

Ab dem Beginn der dritten Klasse wurden wir von Fachlehrern unterrichtet. Mein absoluter Lieblingslehrer war Herr Lehmann, unser neuer Mathematiklehrer. Mathematik kam mir überhaupt nicht wie ein Unterrichtsfach vor. Für mich war Mathematik Spaß und Spielerei; »nebenbei« prägte ich mir die Grundrechenarten ein.

Eines Morgens im Oktober 1957 kam Herr Lehmann noch aufgeregter als sonst in den Unterricht. Er hielt einen Metallkasten mit vielen Ziffern und Knöpfen hoch. Als er an einem der Knöpfe drehte, gab der Kasten ein Piepsen von sich. Er ließ dieses Piepsen eine Weile laufen, während wir geduldig auf eine Erklärung warteten.

Nach ungefähr einer halben Minute schaltete Herr Lehmann das Geräusch ab und sagte aufgeregt: »Das, Jungen und Mädchen, ist eure Zukunft!«

Unsere Zukunft war ein Kasten, der piepste?

Herr Lehmann erklärte, dass das Piepsen von etwas erzeugt wurde, das Sputnik hieß, ein Satellit, der etwa 90 Minuten brauchte, um die ganze Erde zu umkreisen.

Ich konnte das Ausmaß dieses Ereignisses nicht ganz fassen, aber ich begriff, dass gerade etwas wirklich Großes geschah. Die Tatsache, dass dieser Sputnik von der Sowjetunion, unserem engsten Freund und Verbündeten, in die Erdumlaufbahn gebracht worden war, bestärkte unseren aufkeimenden Glauben, dass uns wirklich eine große Zukunft bevorstand.

* * *

In der dritten Klasse wurde ein weiteres Wahlfach – Religiöse Unterweisung – in den Lehrplan aufgenommen. Der Unterricht fand jeden Samstag am Ende des regulären Schultages statt.

Als ich meinen Vater fragte, ob ich dieses neue Fach besuchen dürfe, nahm seine spontane Reaktion die Antwort voraus. Als überzeugtes Mitglied der SED würde er seinem Sohn nie erlauben, dieses Fach zu belegen.

»Aber warum denn nicht?«, fragte ich.

»Albrecht«, sagte mein Vater mit einem Blick zu meiner Mutter. »Die Sachen, die in diesem Unterricht erzählt werden, sind zum Großteil Märchen. Das ist nicht gut für dich.«

Ich schaute ihn verständnislos an. »Märchen sind nicht gut für mich? Ich habe gerade das ganze Buch der Gebrüder Grimm gelesen und ich mag Märchen.«

Meinen Vater schien meine vorlaute Widerrede zu verärgern, und er versuchte, mir seine Antwort ausführlicher zu erklären.

»Die christlichen Märchen sollen die Leute von Dingen überzeugen, die nicht gut für sie sind. In der Vergangenheit hat das den Reichen geholfen, die Armen zu unterdrücken. Ich will es dir nicht weiter erklären. Glaub mir einfach: Dieses Zeug ist schlecht für dich.«

Damit war das Gespräch zu Ende, ohne dass er mir ein überzeugendes Argument genannt hätte. Das geschah oft, wenn ich Fragen stellte, bei denen sich mein Vater nicht wohlfühlte. Aber dass seiner Antwort jede echte Information fehlte, verstärkte meine Neugier nur noch.

Als am nächsten Samstag der reguläre Unterricht vorbei war, verließen mein Freund Rainer und ich das Schulhaus, während alle anderen Klassenkameraden zum Religionsunterricht blieben. Rainers Vater war Chef der örtlichen Polizei und ebenfalls Mitglied in der SED. Er hatte seinem Sohn auch verboten, das Wahlfach zu belegen.

»Worum geht es dabei wohl?«, fragte Rainer, während wir vor dem Schulhaus herumlungerten.

»Mein Vater hat behauptet, Religion wäre schädlich für die Leute«, sagte ich.

»Warum erlauben sie den Unterricht dann?«

Seine Augen weiteten sich, und ich wusste, dass er wissen wollte, worum es in diesem gefährlichen Unterricht ging.

»Was hat dein Vater gesagt?«, fragte ich.

»Nichts. Nur, dass ich nicht teilnehmen darf.«

Als die Stunde begann, schlichen wir auf Zehenspitzen außen um das Gebäude herum und platzierten uns unter dem halb geöffneten Fenster. Von dort konnten wir den Unterricht verfolgen.

Der Lehrer schien den Schülern tatsächlich ein Märchen zu erzählen, aber statt aus einem Werk der Brüder Grimm zu lesen, hatte er ein Buch, das Die Bibel hieß. Wir hörten gebannt zu, wie der Lehrer eine Geschichte von drei Königen erzählte, die eine beschwerliche Reise antraten. Sie ritten auf Kamelen durch die Wüste, von einem hellen Stern geführt, um ein neugeborenes Baby namens Jesus zu besuchen.

Die Geschichte wurde gerade richtig spannend, als Rainer niesen musste. Wir hörten ein Kichern im Klassenzimmer und einen Moment später steckte unser Lehrer den Kopf aus dem Fenster.

»Albrecht, Rainer, geht sofort nach Hause!«

Wir sprangen auf und liefen davon.

Als ich nach Hause kam, sah ich meinen Vater die Hühner füttern und versuchte, mit ihm zu reden.

»Papa, weißt du etwas über dieses Jesus-Märchen?«

Sein Gesicht drückte sofort Missbilligung aus. »Wo hast du denn von Jesus gehört?«, wollte er wissen.

»Na ja … Rainer und ich haben den Lehrer durch ein offenes Fenster gehört«, sagte ich.

Mein Vater hatte die Angewohnheit, die Zunge innen gegen die Lippen zu drücken, wenn ich etwas tat, das seinen Unmut oder Ärger entfachte. Als er jetzt sprach, waren seine Worte streng und unmissverständlich. »Ab sofort kommst du nach der letzten Stunde sofort nach Hause. Hast du verstanden?«

Ich nickte und wich zurück, bevor er sich eine noch härtere Bestrafung einfallen lassen konnte. Rainer bekam von seinem Vater eine ähnliche Standpauke, und wir waren eingeschüchtert genug, um die Sache nicht weiterzuverfolgen. Ab diesem Tag liefen Rainer und ich jeden Samstagmittag auf direktem Weg nach Hause.

* * *

Einige Monate später hatte ich Gelegenheit, mehr über die Bibel herauszufinden. Wir fuhren an Weihnachten zu Opa Alwin und Oma Hedwig, bei denen ich die Feiertage am liebsten verbrachte.

Opa Alwin war der einzige Erwachsene in unserer Familie, bei dem ich das Gefühl hatte, dass er mich mochte. Er war ein freundlicher Mann, und ich fand es manchmal sonderbar, dass mein Vater sein Sohn war. Opa war sehr muskulös und einen Meter achtzig groß, ein Riese für mich, aber seine leuchtenden blauen Augen funkelten immer fröhlich.

Ich erinnere mich, dass ich ihm einmal zuschaute, wie er durch ein offenes Fenster Kohle in den Schulkeller schaufelte. Er zeigte mir, wo die Kohle landete und wo mit ihr im nächsten Winter die Schule geheizt werden würde. Während ich den riesigen Haufen anstarrte, konnte ich nicht begreifen, dass ein einzelner Mensch diese ganze Arbeit bewältigt hatte.

»Opa, ich kann nicht glauben, dass du diesen großen Berg ganz allein in den Keller geschaufelt hast. Wie hast du das gemacht?«, fragte ich.

»Eine Schaufelvoll nach der anderen«, sagte er mit einem stolzen Lächeln.

Meine Großeltern lebten in einer Wohnung auf dem Gelände einer riesigen Kreisoberschule, zu der auch ein Internat gehörte. Zur Schule gehörten ein Tennisplatz, ein Fußballplatz, eine Turnhalle und ein Park. Natürlich war zur Weihnachtszeit das ganze Gebäude leer, da alle Schüler in den Ferien nach Hause gefahren waren. Ich hatte die langen, gekachelten Flure ganz für mich allein und warf entweder einen Ball gegen die Wände oder raste auf meinem Roller mit seinen Gummirädern durch die Gänge.

Weihnachten war für uns das größte Fest des Jahres, aber bei unserer Feier gab es nicht den geringsten Hinweis auf Jesus. Unsere Familientradition war rein weltlich, einschließlich einer sorgfältig geschmückten Tanne und eines Weihnachtsmannes, der hin und wieder kam, den ich jedoch schnell als verkleideten Nachbarn enttarnte.

Als ich alt genug war, wurde mir die wichtige Aufgabe übertragen, den Baum zu schmücken. Zuerst mussten die Kerzen so befestigt werden, dass sie sich nicht direkt unter einem überhängenden Zweig befanden. Schweres Lametta (das ein Prozent Blei enthielt, damit es gerade nach unten hing) wurde Faden für Faden aufgehängt (und auch Faden für Faden wieder abgenommen, damit es im nächsten Jahr wieder verwendet werden konnte), der ganze andere Schmuck folgte als Letztes. Am Heiligabend wurden die Geschenke ausgepackt.

Unter den Paketen, auf denen mein Name stand, befand sich nur eines, das wirklich von Interesse war. Socken, Schuhe und andere Kleidungsstücke wurden auf der Suche nach dem einen Päckchen, das das echte Geschenk enthielt, beiseitegelegt. Egal, ob es ein Bastelspielzeug, ein Fußball, ein Feuerwehrauto oder ein Modellzug war, es gab immer nur ein einziges Spielzeug.

Es waren noch ein paar Tage bis Weihnachten, und ich war ins Haus gekommen, nachdem ich in den kalten, leeren Schulfluren gespielt hatte. Mein Bruder leistete mir bei meinen Abenteuern selten Gesellschaft und meine Eltern verbrachten die meiste Zeit in der Küche und unterhielten sich mit Oma Hedwig.

Nachdem ich mich mit einer Tasse Pfefferminztee aufgewärmt hatte, suchte ich Opas Bücherregal nach etwas Interessantem zu lesen ab. Während mein Blick über das Regal wanderte, fiel mir ein Buchtitel auf: Die Bibel. Das Buch, das im Mittelpunkt des Unterrichts am Samstag nach Schulschluss stand! Das Jesus-Märchen stand irgendwo auf diesen Seiten.

Ich schaute mich um, um mich zu vergewissern, dass niemand in der Nähe war, dann schlug ich das Buch auf und blätterte in den dünnen Seiten. Die Worte waren in der schwer zu lesenden alten Frakturschrift gedruckt, genauso wie das Buch von den Brüdern Grimm, das ich so gern las.

Mein Herz schlug höher, als ich die Seiten dieses verbotenen Buches aufblätterte und bei 1. Mose zu lesen begann. Von Jesus stand da nichts. Als ich bei 1. Mose 10 und 11 und den Nachkommen von Noah und Abraham angekommen war, hatte ich so oft gegähnt, dass ich beschloss, das riesige Buch wieder zuzuklappen.

Was machte dieses Buch so interessant, dass es eine eigene Unterrichtsstunde dafür gab? Und warum sollte es verboten sein? Meine Eltern konnte ich das nicht fragen. Nicht einmal Opa Alwin durfte ich auf die Bibel ansprechen. Also stellte ich das Buch ins Regal zurück, um mich interessanteren Themen zu widmen.

Ich schlug fünfundvierzig Jahre lang keine Bibel mehr auf.

4

Einige Vorfälle in meiner Kindheit illustrieren, wie meine Eltern mich unbewusst lehrten, meine Schmerzen zu ignorieren und meine Gefühle zu unterdrücken: Fähigkeiten, die mir die für die Karriere eines Spions nötige Eigenständigkeit gaben, die aber für menschliche Beziehungen nicht unbedingt hilfreich waren.

Als ich ungefähr neun war, fuhr ich in ein Sommerlager und verbrachte dort eine herrliche Zeit – wir spielten Fußball und andere Spiele, schwammen in einem eiskalten Fluss, besuchten einen Zoo, sangen Lieder und erzählten Geschichten – bis drei Tage vor unserer Heimfahrt.

An diesem Tag spielten einige von uns auf einer Wiese Fußball. Wie üblich spielten wir alle barfuß. Irgendwann lief ich zwischen einige Sträucher, weil der Ball dort gelandet war. Plötzlich spürte ich einen stechenden Schmerz in meiner linken Fußsohle. Ich weiß nicht, worauf ich getreten war, aber mein Fuß blutete wie verrückt, während ich ins Hauptgebäude zurückhumpelte und eine Lehrerin rief. Sie erschrak, als sie das viele Blut sah, das aus der Wunde strömte.

Da im Lager keine Sanitäter waren, holte die Lehrerin einen Verband aus dem Erste-Hilfe-Kasten und versorgte die Wunde, so gut sie konnte. In den nächsten drei Tagen musste ich im Haus bleiben, da mein verbundener Fuß in keinen Schuh passte.

Trotz meiner Verletzung war die Busfahrt nach Hause sehr lustig. Wir sangen alle Lieder, die wir im Lager gelernt hatten, und die vier Stunden vergingen wie im Flug. Aber als der Bus uns vor dem Schulgebäude absetzte, das ungefähr anderthalb Kilometer von unserer Wohnung entfernt war, machte sich die Lehrerin Sorgen, wie ich nach Hause kommen sollte.

Zu meiner Überraschung tauchte mein Vater auf einem nagelneuen, glänzend schwarzen Jawa-Motorrad auf, das er gekauft hatte, während ich fort war. Er sah meinen verbundenen Fuß, und fragte: »Was hast du denn jetzt schon wieder angestellt?« Als ich erklärte, was passiert war, sagte er: »Ich hoffe, du hast daraus gelernt, dass man nicht ohne Schuhe in Büsche läuft. Komm jetzt, wir fahren nach Hause.«

Ich kletterte auf den Rücksitz, legte die Arme fest um den Bauch meines Vaters und wir fuhren los.

Zu Hause standen meine Mutter und mein Bruder vor dem Haus. Hans-Günther zeigte gleich seine Besorgnis, als ich zur Tür humpelte, aber meine Mutter reagierte ganz nüchtern.

»Komm mit nach oben, damit ich mir die Bescherung anschauen kann«, sagte sie.

Oben in der Wohnung, ließ ich meinen Rucksack mit der schmutzigen Freizeitkleidung unter den Küchentisch fallen und setzte mich auf einen Stuhl, während meine Mutter den schmutzigen, blutverklebten Verband entfernte. Das letzte Stück klebte am Schorf über der Wunde fest, und ich verzog das Gesicht, als sie es von meinem Fuß zog.

»Das ist wahrscheinlich entzündet«, sagte sie mit einem Blick zur Uhr an der Wand. »Du musst zu Dr. Harbers, bevor er für heute schließt.«

»Jetzt?«, fragte ich. Sie erwartete doch sicher nicht, dass ich die zwanzig Minuten zur Arztpraxis zu Fuß zurücklegte.

»Ja, jetzt. Ich wickle dir einen dünneren Verband um den Fuß, damit du in deine Sandalen passt.«

»Aber …«

Ich dachte an das neue, glänzende Motorrad meines Vaters und dass es ihn nur wenige Minuten kosten würde, mich vor Dr. Harbers’ Praxis abzusetzen. Aber zum einen fühlte ich mich schuldig, weil ich mich verletzt hatte, und zum anderen wollte ich nicht schwach erscheinen. Beides hielt mich davon ab, meinen Vater darum zu bitten. Und er bot es nicht an.

»Zieh frische Socken an, bevor du gehst«, sagte meine Mutter, die sich wieder ihrer Hausarbeit zugewandt hatte.

Ich hüpfte auf einem Fuß in mein Zimmer, zog vorsichtig eine frische Socke über meinen verletzten Fuß und schlüpfte in ein Paar Sandalen. Dann humpelte ich ohne ein weiteres Wort an meine Eltern zur Tür hinaus. Ich kam mir vor wie eine verwundete Schnecke, die einen weiten Weg antritt, und die Schmerzen wurden mit jedem Schritt stärker.

Als ich Dr. Harbers’ Praxis endlich erreichte, war das Wartezimmer voller Patienten. Ich saß auf einer harten Holzbank und wartete, während mein Fuß vor Schmerzen heftig pochte. Als schließlich mein Name aufgerufen wurde und Dr. Harbers die Wunde untersuchte, sprach die Sorge, die über sein Gesicht zog, Bände.

»Wir müssen diese Wunde sauber machen. Wo ist deine Mutter?«

»Sie ist zu Hause«, antwortete ich.

»Du bist zu Fuß gekommen?«

Ich nickte.

Dr. Harbers runzelte die Stirn, sagte aber nichts. Stattdessen stand er auf und rief die Arzthelferin, eine stramme Frau mittleren Alters, die mich kaum anschaute, als sie ins Zimmer kam. Kein freundlicher Gruß, keine tröstenden Worte. Nach einer kurzen Anweisung durch den Arzt hielt sie mich wie ein Schraubstock auf dem Untersuchungstisch fest.

»Moment! Ich …«

Dr. Harbers ging an die Arbeit und Schmerzen schossen wie glühendes Feuer durch jeden Zentimeter meines Körpers. Ich wand mich und wehrte mich gegen die Hände der Arzthelferin, während der Arzt eine gefühlte Ewigkeit gnadenlos in meinem Fuß bohrte. Einen kurzen Moment lang ließ der Schmerz nach, und ich dachte schon, es wäre geschafft, aber dann sah ich einen harten Gegenstand in Dr. Harbers’ Hand, der wie ein übergroßer Lippenstift aussah. Einen Moment später schrie ich vor Schmerzen auf, als glühende Hitze aus der Richtung meines Fußes kam, während er die Wunde ausbrannte.

Nachdem der Arzt die Wunde verbunden und sich vom Tisch aufgerichtet hatte, nickte die Arzthelferin kurz und ging dann hinaus, um den nächsten wehrlosen Patienten an die Reihe zu nehmen.

»Wenn du zu Hause bist«, sagte der Arzt, »solltest du versuchen, nicht zu oft aufzutreten, bis es verheilt ist. Wenn es in einem oder zwei Tagen nicht besser ist, kommst du wieder.«

Während das Sonnenlicht hinter mir verblasste, humpelte ich nach Hause. Ich hüpfte eine Weile auf einem Fuß und versuchte dann, nur auf der Seite meines linken Fußes aufzutreten, auf der Ferse oder nur auf den Zehen. Bei jedem Schritt jagten neue Schmerzen an meinem Bein hinauf, bis mir richtig schlecht wurde. Das war einer der längsten und auf jeden Fall schmerzhaftesten Wege meines Lebens.

Wie sich herausstellte, blieb das nicht das einzige Mal, dass mich meine Eltern mit einer Verletzung allein zum Arzt schickten. Mit fünfzehn Jahren hatte ich einen Bluterguss am linken Knie, der das Gelenk vollkommen versteifte. Ich kam ins Krankenhaus. Nach vier Wochen musste ich selbst sehen, wie ich nach Hause kam. Mit einem Bein, dessen Muskeln nach der langen Bettruhe stark zurückgebildet waren.

Mit siebzehn hatte ich eine akute Blinddarmentzündung. Die Schmerzen waren so stark, dass ich weder gehen noch gerade stehen konnte. Meine Mutter riet mir einfach, mit dem Bus ins Krankenhaus zu fahren, wo ein Chirurg eine Notoperation vornahm.

Während meiner ganzen Kindheit und Jugend versorgten mich meine Eltern mit Essen und einem Dach über dem Kopf – und sie sorgten dafür, dass ich nicht aus der Reihe tanzte –, aber wenn ich Schmerzen hatte, war ich auf mich allein gestellt. Ich lernte früh im Leben, bei anderen keine Hilfe oder Trost zu suchen.

* * *

Der Fleiß meines Vaters und sein Einsatz für die marxistisch-leninistische Ideologie zahlten sich schließlich aus: Er wurde eines Tages nach dem Unterricht zu einem Gespräch bei Direktor Panzram gerufen. Diese Gespräche bedeuteten selten etwas Gutes.

Als mein Vater nach dem Gespräch nach Hause kam, machten meine Mutter und ich gerade den Abwasch: Sie spülte das Geschirr und ich trocknete ab. Meine Mutter drehte sich um und fragte: »Was wollte er?«

»An der Mittelschule in Bad Muskau wird die Stelle des Direktors frei. Die Bezirksschulverwaltung und die Parteiführung haben beschlossen, dass ich der beste Mann für diese Position bin.«

»Nimmst du an?«, fragte meine Mutter.

»Natürlich. Das bedeutet eine Beförderung und mehr Geld. Außerdem sagt man nur ein einziges Mal Nein zur Partei.«

Im Mai 1959 luden wir unsere Habseligkeiten auf einen ausgeliehenen Pritschenwagen und zogen in unsere neue Wohnung, die fünfundzwanzig Kilometer entfernt lag. Fünfundzwanzig Kilometer waren damals eine große Entfernung, und ich wusste, dass ich meine alten Freunde nie wiedersehen würde. Aber die Freude darüber, dass wir in eine viel bessere Wohnung zogen, überdeckte meine Trauer darüber, dass ich von vielen für immer Abschied nehmen musste.

Unsere neue Wohnung lag in einem alten, zweistöckigen Landschulhaus, das in drei Bereiche unterteilt war: die zwei Klassenzimmer, in denen die Klassen eins und zwei und die Klassen drei und vier zusammen unterrichtet wurden, und zwei Wohnungen, eine für die Lehrer und eine für uns. Das Gebäude war in einem guten Zustand, auch wenn die schmutzige graue Fassade von Kugeleinschlägen durchlöchert war, eine düstere Erinnerung an die großflächige Zerstörung der ganzen Gegend im Zweiten Weltkrieg. Auf der Nordseite des Schulhauses stand in großen roten Pinselstrichen auf Russisch вперёд на Берлин (Vorwärts nach Berlin).

Verglichen mit den beengten Zimmern in Rietschen, war unsere neue Wohnung riesig: Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer und Arbeitszimmer unten und ein Zimmer für uns Jungen im oberen Stock. Dieses Zimmer konnte nicht geheizt werden, und wenn die Temperaturen im Haus unter den Gefrierpunkt sanken, was im Winter oft der Fall war, waren mein Bruder und ich auf die schweren, fünfundzwanzig Zentimeter dicken Federbetten angewiesen, die uns warm hielten. Nur unsere Nasen wurden kalt.

Obwohl es im Haus fließend kaltes Wasser gab, hatten wir immer noch keine Toilette im Haus, und der Weg über den Hinterhof zum Toilettenhäuschen war oft ein beängstigendes Abenteuer, besonders in dunklen, bitterkalten Winternächten. Toilettenpapier gab es so gut wie überhaupt nicht, also benutzten wir Zeitungspapier, das in kleine Rechtecke geschnitten war. Trotzdem war unser Zuhause nach den ostdeutschen Maßstäben jener Zeit eine luxuriöse Wohnung.

In diesem Herbst kam ich in die Mittelschule in Bad Muskau, an der mein Vater Direktor war und außerdem Biologie und Englisch unterrichtete. Ich war ein sehr guter Schüler und musste dafür nicht viel lernen. Doch manchmal war ich mit Hindernissen konfrontiert, die nichts mit dem Unterrichtsstoff zu tun hatten: Eines Tages hörte ich, wie mein Vater zu einem Nachbarn sagte: »Der einzige Schüler, der in Biologie eine Eins verdient hätte, ist Albrecht, aber als sein Vater kann ich ihm keine geben.« Das ärgerte mich sehr.

* * *

Als sich das Schuljahr dem Ende zuneigte, fing ich an, die Tage bis zu den Sommerferien zu zählen, die in der ersten Juliwoche begannen und in der letzten Augustwoche endeten. Ich konnte das Sommerlager und den langen Besuch bei Opa Alwin kaum erwarten. Er lächelte immer, wenn er mich sah, und ich hatte eine Vertrautheit mit ihm, die ich mit sonst niemandem in meiner Familie teilte.

Wenn ich zu Besuch kam, zeigte mir Opa Alwin, was er in diesem Jahr in seinem Garten angepflanzt hatte, und ich stopfte mich mit köstlichen reifen Erdbeeren voll. Oder er nahm mich mit zu einem zehn Ar großen Weizenfeld, und ich durfte zuschauen, wie er mit einer scharfen Sense die goldenen Halme mähte, wie es die Bauern schon seit Jahrhunderten taten.

Aber am aufregendsten war es, wenn er seine vier Schweine abends aus ihrer matschigen Suhle in den Stall trieb, in dem sie die Nacht verbrachten. Ich werde nie vergessen, wie er mich das erste Mal aufforderte, ihm zu helfen. Ich sollte mich mitten in die Einfahrt stellen, damit sie in den Stall liefen und nicht auf die Straße stürmten.

»Opa«, sagte ich. »Und wenn sie mich über den Haufen rennen? Sie sind viel größer als ich.«

»Sei nur mutig«, sagte er mit funkelnden Augen. »Schweine respektieren Menschen, aber nur, wenn sie keine Angst zeigen.«

Ich atmete tief ein und stellte mich darauf ein, überrannt zu werden. Aber genau wie mein Opa angekündigt hatte, bog die erste Sau bei meinem Anblick scharf nach links ab und lief in den Stall. Opa kam zu mir und zerzauste mir mit seiner schwieligen Hand sanft die Haare.

»Gut gemacht«, sagte er. »Gut gemacht.«

Ich strahlte vor Stolz über meine großartige Leistung und die seltenen Worte der Ermutigung.

* * *

An einem kalten Herbsttag 1960 spielte ich draußen, als mich mein Vater ins Haus rief. Ich folgte ihm in die Küche und setzte mich an den Tisch. Eine ganze Weile sagte er kein Wort, aber ich wusste, dass ihn etwas beunruhigte; seine Zunge bewegte sich hinter den geschlossenen Lippen hin und her.

Schließlich sagte er: »Opa Alwin ist im Krankenhaus. Er musste operiert werden, aber mach dir keine Sorgen, er ist ein starker Mann und wird bald wieder gesund sein.«

Ich wusste, dass das stimmte. Mein ganzes Leben lang hatte ich gesehen, wie stark Opa war.

Aber zwei Wochen später kam die niederschmetternde Nachricht. Wieder wurde ich in die Küche gerufen. Aber dieses Mal setzten wir uns nicht. Mein Vater schaute mich betrübt an und berührte sanft meinen Kopf, etwas, das er sehr selten machte.

»Albrecht, ich muss dir leider sagen, dass dein Opa gestern von uns gegangen ist.«

Ich stand verwirrt da, während mein Vater die Fassung verlor und in Tränen ausbrach. Es war das einzige Mal, dass ich ihn je weinen sah.

»Was meinst du mit ›von uns gegangen‹?«, fragte ich nach einer respektvollen Pause.

»Er ist gestorben, mein Junge.«

»Aber, aber … du hast doch gesagt, dass er stark ist und bald wieder gesund wird«, sagte ich, während mir die Tränen in die Augen schossen.

»Ich habe mich geirrt.«

Mein Vater drehte sich um und ging in den Garten hinaus, ich lief in mein Zimmer und weinte sehr lange. Niemand folgte mir, niemand kam zu mir, um mich zu trösten.

Als sich die kleine Trauergemeinde um das frisch ausgehobene Grab versammelte, stand ich zwischen meinem Vater und meiner Mutter und wünschte mir verzweifelt, einer von ihnen würde meine Hand halten. Aber mir war beigebracht worden, nicht um so etwas zu bitten. Während wir auf den Leichenwagen warteten, war mir kalt bis auf die Knochen, zum Teil wegen des kalten Windes und zum Teil, weil ich den einen Menschen verloren hatte, der mich bestätigt und ermutigt hatte.

Nachdem der Sarg in seine letzte Ruhestätte hinabgelassen worden war, sagte ein Beamter einige Worte und schloss mit dem üblichen »Erde zu Erde, Asche zur Asche, Staub zum Staube«. Dann trat jeder vor und warf eine Schaufelvoll Erde ins Grab.

Ich war dran. Mein Vater gab mir einen leichten Stoß, und ich trat vor und starrte auf die kalte Erde hinab. Während ich auch ein wenig Erde in das Loch warf, begriff ich, dass mein Held »Eine Schaufelvoll nach der anderen« zur letzten Ruhe gelegt wurde.

Als wir danach wieder in der Wohnung meiner Großeltern waren, servierten Oma Hedwig und ihre Schwägerin etwas zu essen und zu trinken. Bier und Wein hellten die Stimmung bald auf und lösten die Zungen der Trauernden. Das war für mich unerträglich. Deshalb verließ ich das Wohnzimmer und trauerte in Einsamkeit und Stille. Ich wollte das Leben und den Tod verstehen, aber es gab niemanden, mit dem ich über diese Dinge sprechen konnte. Wieder war ich auf mich allein gestellt, und wieder vergrub ich den Schmerz so tief in mir, wie ich konnte – eine Gewohnheit, die ich als Erwachsener leider weiter perfektionierte.

5

Als ich zwölf Jahre alt wurde, hatte sich unser Lebensstandard deutlich verbessert. Die Lebensmittel wurden nicht mehr rationiert, und Fleisch gab es viel häufiger, sogar beim Schulessen. Lehrer wurden in Ostdeutschland gut behandelt, und das doppelte Einkommen meiner Eltern sorgte dafür, dass sie auf Dinge sparen konnten, die noch kurz vorher unerreichbare Luxusgüter gewesen waren.

Unglücklicherweise steigerten die nun verfügbaren Mittel nicht den Modegeschmack meiner Mutter. Sie verhielt sich nach wie vor wie das Mädchen vom Lande, bestand darauf, sich schlicht und einfach zu kleiden und – was viel schlimmer war – auch meine Garderobe in diesem Sinne auszuwählen. Zum Glück verschwanden wenigstens die Lederhosen, zwei Nummern zu groß gekauft und durch Hosenträger an ihrem Platz gehalten, und auch die farbigen Kniestrümpfe (in Grün!), die durch Strumpfhalter gesichert waren, kamen fort. Doch inzwischen konkurrierte ich mit meinen Klassenkameraden und Freunden um die Gunst der Mädchen und manche Kleidungsstücke in meinem Schrank waren zunehmend peinlich. Als schlimmster Einkauf sind mir ein Paar Schuhe mit Seitenschnürung in Erinnerung geblieben – kein junger Mann außerhalb Bayerns trug Schuhe, bei denen die Schnürsenkel an der Seite saßen. Aber diese bittere Pille musste ich schlucken. Was die Erniedrigung noch verstärkte: Meine Mutter überlegte kurz und entschied dann, dass ihr die Schuhe so gut gefielen, dass sie sich auch ein Paar kaufte. O welche Schande!

Ich hatte noch gehofft, diese Peinlichkeit verbergen zu können, aber ich hatte keine Chance. Eines Tages, als ich die verflixten Schuhe in der Schule anhatte, kam meine Mutter zu Besuch. Wir trafen uns in der Pause im Gang, und während wir dastanden und redeten, hörte ich ein paar Mädchen im Hintergrund kichern. Anscheinend hatten meine Klassenkameradinnen etwas sehr Lustiges entdeckt. Ich achtete nicht auf sie, bis meiner Mutter ein Stift hinunterfiel. Er landete neben ihren Füßen, und als ich ihn aufhob, fiel ich fast in Ohnmacht. Wir trugen die gleichen Schuhe! Was für ein unerträglich peinlicher Moment! Wochenlang riefen mir die Mädchen – in eines von ihnen hatte ich mich verguckt – »Seitenschnürer« hinterher, wenn sie mich entdeckten. Ich hatte großes Glück, dass das nicht zu meinem Spitznamen wurde.

* * *

Eines Tages im Frühling 1961 spielte ich draußen, als ein glänzendes dunkelgrünes Auto langsam in unseren Hof fuhr. Es war ein Wartburg 311, das beste Auto, das in der DDR produziert wurde, und es war wirklich ein gutes Auto. Ich war vorher noch nie nahe genug an ein Auto herangekommen, um es zu berühren, geschweige denn war ich in einem gefahren. Man kann sich also vorstellen, wie erschrocken und überrascht ich war, als ich meinen Vater hinter dem Lenkrad sitzen und dann aussteigen sah.

»Vati, das ist ja ein Ding! Hast du dir das Auto geliehen?«

»Nein«, antwortete er mit einem Lächeln, das seinen Stolz kaum verbergen konnte. »Ich habe es gerade gekauft.«

In jener Zeit in der DDR an ein Auto zu kommen, war fast unmöglich. Normalerweise wartete man zehn bis fünfzehn Jahre darauf. Aber offenbar hatten die 15 Mark geholfen, die mein Vater dem Verkäufer hingeblättert hatte. Und so waren wir die erste Familie im ganzen Dorf, die eines besaß.

In jenem Sommer machten wir zum ersten Mal nicht bei den Großeltern Urlaub. Unser neuer Wartburg war für die vierhundert Kilometer lange Fahrt zum Ferienort Heringsdorf an der Ostsee perfekt geeignet. Als ich zum ersten Mal das weite, grenzenlose Wasser erblickte und die Schiffe in der Ferne sah, fragte ich mich, was auf der anderen Seite war und ob es möglich war, dorthin zu gelangen. Meine Eltern erklärten, dass wir auf diesen Schiffen nicht fahren durften, weil sie in fremde Länder fuhren, aber das ließ mir diese Sache nur noch reizvoller erscheinen.

Unsere zwei Wochen am Strand vergingen wie im Flug, und am 13. August packten wir wieder alles in den Wartburg, verabschiedeten uns von dem Urlaubsparadies und traten die Heimfahrt an. Da Berlin direkt auf unserem Weg lag, beschlossen meine Eltern, einen Zwischenstopp in der Hauptstadt einzulegen und in den Westteil der Stadt zu fahren. Dort gab es Sachen zu kaufen, die man im Osten nicht bekam.

Nach ungefähr zweieinhalb Stunden Fahrt befanden wir uns auf einem dicht befahrenen Abschnitt der Autobahn, einer der Hauptverkehrsadern, die die Küste im Norden mit dem Rest Ostdeutschlands verband. Mein Vater schaute meinen Bruder und mich über die Schulter an und sagte: »Wir sind schon fast in Berlin. Bereitet euch auf die Großstadt vor.«

Ich setzte mich schnell auf und schaute auf die Straße vor uns. So viele Autos hatte ich noch nie zuvor gesehen, aber der Verkehr bewegte sich zügig.

Plötzlich wurden mein Bruder und ich gegen die Rücklehnen der Vordersitze geworfen, als mein Vater unerwartet auf die Bremse trat. Nun ging es nur noch im Schritttempo weiter. Aus Minuten wurde eine Stunde, während die Sonne unser dunkelgrünes Auto stark aufheizte. Wir mussten die Fenster geschlossen halten, denn die dicken, stinkenden Abgase der Zweitaktmotoren waren schlimmer als die Hitze.

Obwohl andere Autos vor uns anfingen zu wenden, fuhr mein Vater unbeirrt weiter, auch wenn er dabei Worte murmelte, die ich noch nie zuvor aus seinem Mund gehört hatte.

Schließlich sahen wir zwei Soldaten in Uniform vor uns mit angelegten Maschinengewehren. Sie hielten die Autofahrer an und bedeuteten ihnen zu wenden.

Mein Vater kurbelte die Scheibe hinunter und fragte: »Was ist hier los? Mit wie viel Verzögerung müssen wir noch rechnen?«

Der größere der beiden Soldaten antwortete mit einem hämischen Grinsen: »Verzögerung? Sie kommen hier nicht weiter.« Sein Tonfall machte deutlich, dass Widerspruch zwecklos war.

Mein Vater versuchte es noch einmal: »Können Sie uns sagen, was los ist?«

»Das erfahren Sie schon früh genug«, antwortete der Soldat. »Jetzt wenden Sie und fahren Sie nach Hause. Das ist ein Befehl.«

Wir waren alle enttäuscht, dass wir Berlin nicht sehen würden, aber die unklare Situation machte uns auch Angst. Was konnte passiert sein? War es zu einer militärischen Konfrontation mit den Besatzungsmächten von Westberlin gekommen? Oder schlimmer, war Krieg ausgebrochen? In den folgenden Stunden war es sehr still im Auto, während mein Vater einen weiten Bogen um Berlin machte und dann in südlicher Richtung nach Bad Muskau fuhr.

Die Antwort auf unsere Fragen bekamen wir, als wir zu Hause ankamen und das Radio einschalteten. Anstelle des regulären Programms gab es klassische Musik, die in regelmäßigen Abständen durch lautstarke Nachrichten unterbrochen wurde.

Zur Unterbindung der feindlichen Tätigkeit der revanchistischen und militaristischen Kräfte Westdeutschlands und Westberlins wird eine solche Kontrolle an den Grenzen der Deutschen Demokratischen Republik einschließlich der Grenzen zu den Westsektoren von Groß-Berlin eingeführt, wie sie an den Grenzen jedes souveränen Staates üblich ist. Es ist an den Westberliner Grenzen eine verlässliche Bewachung und eine wirksame Kontrolle zu gewährleisten, um der Wühltätigkeit den Weg zu verlegen.1

Als die Musik wieder einsetzte,