Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

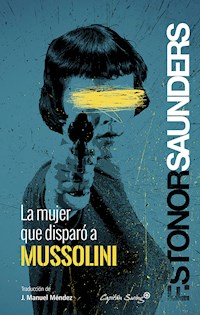

Über das Leben eines jüdischen Mannes, der nach seiner Vertreibung aus Rumänien in Großbritannien landet. „Sehr persönlich und bewegend – eine beeindruckende Familiengeschichte“ Philippe Sands Briefe, Dokumente, Fotos, ein ganzer Koffer voll. Sie sind es, die Frances Stonor Saunders von ihrem Vater Donald bleiben; aber sind sie es auch, die Aufschluss geben über seine lebenslange Verschlossenheit? In seiner Kindheit bereits gerät der Sohn eines polnisch-jüdischen Erdölingenieurs in die Mühlen der Geschichte. Während des Zweiten Weltkriegs wird die Familie aus Rumänien vertrieben, Donald landet nach Stationen in der Türkei und in Ägypten in einem britischen Internat. Und dann? Es ist eine fesselnde, zutiefst berührende Erkundung, die Saunders unternimmt – und die letztlich in der Frage mündet, ob es besser ist, die Büchse der Pandora zu öffnen – oder zu vergessen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 293

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Briefe, Dokumente, Fotos, ein ganzer Koffer voll. Sie sind es, die Frances Stonor Saunders von ihrem Vater Donald bleiben; aber sind sie es auch,die Aufschluss geben über seine lebenslange Verschlossenheit?In seiner Kindheit bereits gerät der Sohn eines polnisch-jüdischen Erdölingenieurs in die Mühlen der Geschichte. Während des Zweiten Weltkriegs wird die Familie aus Rumänien vertrieben, Donald landet nach Stationen in der Türkei und in Ägypten in einem britischen Internat. Und dann? Es ist eine fesselnde, zutiefst berührende Erkundung, die Saunders unternimmt — und die letztlich in der Frage mündet, ob es besser ist, die Büchse der Pandora zu öffnen — oder zu vergessen.

Frances Stonor Saunders

DER KOFFER

Sechs Versuche, eine Grenze zu überqueren

Aus dem Englischen von Brigitte Hilzensauer

Paul Zsolnay Verlag

Geh und such das, was verborgen

hinter dieser Berge Höh‹

Ein Geheimnis auf dich wartet,

darum zage nicht … und geh …

Rudyard Kipling, »Der Entdecker«

Da sind die Alpen …

Du wirst einen großen Umweg machen müssen,

willst du ihnen ausweichen.

Basil Bunting, auf dem Vorsatzblatt von Ezra Pounds »Cantos«

Für meine Brüder Alexander und Hugo

EINS

Sollen wir denn glauben, Vater, es gebe Seelen,

Die von hier aufsteigen bis zum Himmel der Oberwelt

Und wiedereintreten ins träge Schleppen des Körpers?

Was hat sich dieser armen Seelen bemächtigt?

Warum dies irre Verlangen, zurück ans Licht?

Seamus Heaney, »Aeneid«, Buch VI

Elena arrangiert Blumen im Wohnzimmer in Câmpina, um 1933.

Der Koffer kam lange nach dem Abgang seines Besitzers. Zehn Jahre zuvor hatte man ihn mir an einem elenden, waffenmetallgrauen Morgen voller Regen und Tränen auf dem Parkplatz einer Londoner Kirche ausgehändigt. Der Koffer ist kalkfarben, regenfleckig, umfasst von hölzernen Streben, die sich verzogen haben. Er riecht nach Feuchtigkeit und den abgestandenen Dünsten der Vergangenheit. Er ist mit zwei rostigen Schnappriegeln versperrt, doch es gibt keinen Schlüssel, also muss man ihn wohl aufbrechen. Ich habe es nicht versucht. Er ist sehr schwer, ich habe ihn mühsam ins Auto gewuchtet. Meine Mutter, die an jenem Tag bei mir war, blieb ungewöhnlich still, als ich sie nach Hause fuhr. Sie sagte bloß: »Wenn du diesen Koffer öffnest, wirst du ihn nie wieder schließen.«

Meine Mutter genießt zwar eine gewisse Art Komplikationen (die korrekte Sitzordnung für Trauergäste bei einem Begräbnis austüfteln, jemanden mit einer zweitklassigen Briefmarke — für langsamere Beförderung — beleidigen, Genealogie), hegt aber eine ausgeprägte Abneigung gegen andere (den Abwasch erledigen, eine Batterie wechseln, einen Koffer packen oder auspacken), doch ich habe den Verdacht, ihr Kommentar meinte eine weiter gefasste Möglichkeit, dass es schwierig werden könnte, als die bloß praktische. Ich habe nicht gefragt, denn ich wollte nicht darüber sprechen. Ich stellte den Koffer auf ihren Dachboden, und dann, ein paar Monate später, erklärte sich mein Onkel bereit, ihn in sein Haus mitzunehmen, wo er ihn auf seinen Dachboden stellte. Auf meinem Dachboden wollte ich ihn nicht haben. Das will ich nach wie vor nicht. Noch nicht.

Der Koffer gehörte meinem Vater. Er starb 1997 mit 65 Jahren, obwohl er sein finales Verschwinden beinahe ein Jahrzehnt lang verfeinert hatte, seit der Arzt ihm erstmals mitgeteilt hatte, dass er an Alzheimer leide. Nach der Diagnose hatte er das Wort auf einen gelben Sticker geschrieben und den in sein Tagebuch geklebt, für den Fall, dass er den Namen der Krankheit vergaß, die einen alles vergessen lässt. Die Krankheit schien aggressiver zu werden, nachdem er erfahren hatte, dass er darunter litt. Zeit, Entfernungen, Dinge, Menschen — jeder Orientierungspunkt auf seiner mentalen Landkarte verschob sich um einige Grade. »Das ist sehr gut, das kann ich empfehlen. Du schneidest es auf, an den Rändern ist es irgendwie hart und wirklich ganz köstlich. Ich kann mich nicht erinnern, wie es heißt.« »Es ist ein Laib Brot.«

Jeden Morgen ging mein Vater mit dem Hund spazieren. Eines Tages vergaß er den Hund und ging mit der Leine Gassi. Wann immer ihm klar wurde, dass etwas nicht stimmte, eilte er zu seinem Tagebuch mit dem gelben Post-it-Sticker. Das war sein Polarstern, und solange er ihn fand, schien er — gerade noch — mit einer Wirklichkeit in Kontakt, die ihm entglitt. Wie nicht anders zu erwarten, verlor er manchmal den Sticker, und dann schrieb er sorgfältig einen neuen. Allmählich verlor er den Überblick darüber, wie die Buchstaben angeordnet wurden, und das Wort zerfiel in Stücke:

A-l-z-h-e-i-m-e-r

A-z-h-i-e-m-e-r-l

A-h-z-m-i-e-l-e-r

Und dann zerbrachen alle Worte in Stücke. Irgendwann vergaß er, wie das Sprechen ging. Gelegentlich kamen ein paar Worte heraus, aber sie ergaben keinen Sinn, es gab keinen Kontext mehr. Nur seine physischen Angewohnheiten blieben intakt — die Art, wie er ging, wie er seine Haare kämmte, damit sie nicht auf die falsche Seite fielen, die Art, wie er sein Taschentuch aus der Tasche nahm und einen Knoten hinein machte. Das hatte er immer getan, um sich an etwas zu erinnern — aber jetzt, an was?

Als es wirklich schlecht aussah, holte ihn seine zweite Frau aus dem Pflegeheim, wo Pflege war, aber kein Heim, nach Hause. In den letzten paar Tagen nahm er keine Flüssigkeit zu sich, seine Lippen trockneten aus und blätterten ab wie alte Farbe. Die Pflegerin befeuchtete sie mit einem in Wasser getauchten Wattestäbchen. Er röchelte pausenlos, der Abstand zwischen den Atemzügen wurde länger. Wir beugten uns näher zu seinem Mund und zählten zehn, elf, zwölf, dreizehn Sekunden, immer noch kein Atem. Gerade wenn man dachte, das sei jetzt der Tod, kam er wieder, ein langes Gurgeln, als liefe ein Abfluss ab, und wir wichen erstaunt zurück.

Ich fuhr zu dem nahen Benediktinerkloster, um den alten Abt abzuholen, der sich bereit erklärt hatte, die Letzte Ölung vorzunehmen; mein Vater war zwar nicht katholisch, aber es wäre ihm egal gewesen. Es war ein nasskalter Abend mit Schneematsch, ich konnte kaum die Straße erkennen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, und so bat ich den Abt, mir zu erklären, was die Sieben Todsünden seien. »Meine Güte. Lassen Sie mich nachdenken.« Er konnte nur vier nennen. Ich hatte den Eindruck, er sei selbst ein wenig dement. Während er die Sterbesakramente spendete, verlas er sich ein paar Mal, und wir mussten kichern. Er ging, mein Vater röchelte weiter bis zum nächsten Abend, und dann hörte die Atmung endgültig auf.

Wir legten ihm eine wilde Blume aus dem Garten in die Hände und falteten sie auf seiner Brust. Seine Finger hatten dieselbe Farbe wie das vergilbte Email des Küchenherds, aber sein Gesicht begann ein wenig voller zu werden, als vollführe das Blut einen letzten, trotzigen Rundgang durch seine Gefäße. Für einen Augenblick verschwanden die tiefen Sorgenfalten auf seiner Stirn, und er ergab sich einer tiefen Ruhe. Er sah erstaunlich gut aus. »Wie ist es?«, wollte ich ihn fragen. »Geht es dir jetzt besser?«

Die Bestatter legten ihn in einen violetten Leichensack und brachten ihn weg. Ein paar Tage später ging Alexander, mein älterer Bruder, zum Bestatter, um einen Sarg auszusuchen. Er berichtete, Daddy sei in einer Garage untergebracht, die, so hatte man betont, an Bestattungsstandards angepasst worden war. Wir stopften seine Kleidung und Schuhe in ein paar schwarze Müllbeutel und brachten sie in einen Wohltätigkeitsladen. In diesen rätselhaften Tagen nach seinem Tod, während er noch in der klimatisierten Garage und die Normalzeit auf Eis lag, dachte ich, dass wir seine Sachen durchsehen würden, aber das geschah nie.

Ich habe ein paar Dinge, die ihm gehörten. Zwei Sixpence-Münzen, die ich bei einer viel früheren Räumaktion entdeckt hatte, als er und meine Stiefmutter übersiedelten. Die Münzen steckten in der Brusttasche seiner Nationaldienst-Uniform, die in die Abfallmulde kam, zusammen mit einer kleinen gläsernen Ente, die er immer wieder herausnahm, aber schließlich rausrückte, als wir darauf bestanden, sie sei es nicht wert, aufgehoben zu werden. Immer wieder tauchte sie auf, und ich fühlte mich allmählich schuldig, also behielt ich sie. Andere Sachen haben in den Jahren seit seinem Tod ihren Weg zu mir gefunden, seine Briefmarkenalben, ein paar Fotos, Bücher über Berge — und natürlich der Koffer, den ich nicht geöffnet habe.

Der Koffer ist zu groß und unhandlich, es kann also nicht derjenige sein, mit dem mein Vater die Grenze hinaus aus seiner Kindheit überquert und entdeckt hat, welch trauriger Ort die Welt sein kann. Ich weiß nicht, an welchem Punkt seines Lebens er ihn erworben hat. Er landete einfach auf einem Dachboden und wurde etwas Praktisches, in das man Sachen hineinlegen konnte, das macht ja einen Koffer aus. Man hat mir bloß gesagt, er sei mit Papieren vollgestopft — Briefe, Dokumente, Fotos —, und meine Stiefmutter habe das nicht durchsehen wollen. Das also ist mein heikles Erbe: die Überbleibsel der Verwirrungen und Verstreuungen eines in Auflösung verbrachten Lebens.

Bis vor kurzem habe ich gar nicht über den Koffer nachgedacht, aber dann kam es mir plötzlich in den Sinn, dass dies eine Art bemühtes Nicht-Nachdenken war; dass ich mich lange Zeit darauf konzentriert habe, ihn zu vergessen. Sonderbar, ich weiß nicht mehr, was es war, das mir diese Erkenntnis brachte. Ich erinnere mich bloß an das taumelige Gefühl, die sie begleitete, als würde man von einem Buckel auf der Fahrbahn hochgehoben, den man nicht gesehen hat, weil man gerade am Autoradio herumdrehte.

Nun ertappe ich mich, wie ich im Dilemma zweier widerstreitender Antriebe feststecke: wissen zu wollen, was im Koffer ist, und es nicht wissen zu wollen. Meine Hoffnung ist, dass der Koffer, wenn ich ihn öffne, einen Weg über eine Grenze zeigt, um meinen Vater kennenzulernen, der mir im Leben ein Unerkennbarer war. Eine Lücke in der Wand, ein Loch im Maschendrahtzaun würde genügen. Dann könnte ich vielleicht etwas — was? — aus der Verrückung zurückholen. Doch ich zögere an der Schwelle dieser Reise; sie erfüllt mich mit Bedenken. »Kenne deine Grenzen«: Wie oft hörte ich in meiner Kindheit Erwachsene das zu mir sagen, immer nur als Vorwurf gebraucht für irgendeine Art unangemessenen Verhaltens. Ich mochte es nie, wenn man mich darauf hinwies, meine Grenzen zu kennen, aber ich habe allmählich verstanden, auch wenn ich es nicht gerne akzeptiere, dass Grenzen riskante Orte sind und dass wir sie auf eigene Gefahr überqueren. Sie sind geheiligt, »abgehoben«, genau durch Trennung definiert, weswegen wir ihre Abwehrmechanismen für sakrosankt halten. Wir lehren uns selbst die Grenzen unseres Lebens, indem wir die Grenzsteine abklopfen, in der Vergangenheit buchstäblich, heute meist symbolisch und oft so gewohnheitsmäßig, dass es uns gar nicht bewusst ist. Und hier stehen wir, getrennt und abgesondert.

Da mein Vater so äußerst sparsam über die Vergangenheit sprach, wusste ich immer, dass es vieles gab, das er vergessen wollte, und doch sagt mir der Koffer, dass er die Kunst des Loslassens nicht erfasst hatte. Stöbere ich in seiner Welt, seinen Sachen herum, sehe ich womöglich mehr, als ich aufnehmen kann; ich könnte auf die privaten Turbulenzen treffen, die eine Beziehung mit ihm so zufällig, so fragil machten. Oder ich könnte einen Schatz finden, ein Geschenk, einen Ersatz für das, dessen Abwesenheit, dessen Verlust ich spürte, was immer es auch war. Vielleicht ist dies das größere Risiko: etwas zu finden, statt nichts zu finden, zu realisieren, dass das, was ich am meisten wünschte, immer da war.

Mit beunruhigender Klarheit, die so weit geht, dass ich die Webart des Teppichs unter meinen bloßen Füßen spüre, erinnere ich mich an den Moment, als ich die Liebesbriefe meines Vaters an meine Mutter entdeckte. Ich war damals etwa zehn, trödelte in seinem Haus in Wiltshire herum, in das er nach der Scheidung gezogen war, und war in Lauerstimmung. Er arbeitete im Garten, und ich war sauer, dass er nicht kapierte, wie sich die Stunden für ein gelangweiltes Kind ziehen. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, klappte ich die Verschlussplatte seines georgianischen Schreibtischs herunter und begann die winzigen Schubladen herauszuziehen. Federn, Bleistifte, Gummibänder, Büroklammern, Briefmarken. Thackerays »Nippsachen«, was man eben in einem Schreibtisch erwartet. Aber dann ein Bündel Briefe, mit einem Band verschnürt, das ich sorgfältig aufknüpfte, nachdem ich mich vorher umgewandt hatte, um zu sehen, wo die Gestalt mit dem Rasenmäher gerade war. Er hatte mir den Rücken zugewandt, ein vertrauter Anblick.

»Darling Dodo«, gefolgt von Liebesergüssen in seiner winzigen, verkrampften Schrift, die am Ende jedes Briefes weiterlief und am schmalen Rand nach oben, quer hinüber und auf der Seite nach unten. Dass es zwischen meinen Eltern jemals Liebe oder Zärtlichkeit gab, war bis zu diesem Punkt ein sorgsam gehütetes Geheimnis gewesen. Für mich war es ein unvorstellbares Hinterland zu den Stürmen mit wütendem Geschrei, zugeknallten Türen, eisigem Schweigen. Aus dieser Enthüllung war keine Freude, kein Trost zu holen. Ich hatte einen Blick auf die Briefe riskiert, und sie hatten mir die Geschichte geraubt, in der ich mich eingerichtet hatte, und sie durch etwas ganz und gar Unheimliches ersetzt.

Als Kind hatte ich so halb und halb eine Reihe von Zerrüttungen mitbekommen, die Leute aus ihrem Lebenszusammenhang gerissen hatten. Da war Cousine Katja, die einmal irgendwo als Gräfin gelebt hatte, jetzt aber auf ein einziges Zimmer im schäbigen (wir schrieben die 1970er) South Kensington beschränkt war. Das sei, so erklärte meine Mutter, ein Wohnschlafzimmer, also man wohnte und schlief gleichzeitig dort. An der hinteren Wand befand sich hinter einem an einer durchhängenden U-förmigen Plastikschiene befestigten Vorhang eine rudimentäre, nicht eingebaute Küche. Am Gang war ein Badezimmer, das Katja sich mit den anderen Wohnschlafzimmerbewohnern teilte, und in einem eigenen Kämmerchen eine Toilette mit einem an der Wand befestigten Spülkasten, von dem eine lange Kette mit einem zapfenförmigen Messinggriff hing; er ähnelte allerdings sehr einer Scheißewurst, und ich mochte ihn nie anfassen. Katja hatte kein Geld, also fertigte sie wunderschöne Keramikteller und verkaufte sie. Sie erzählte meiner Mutter von verschiedenen Leuten, die sie in ihrem anderen Leben gekannt hatte, und äußerte sich sehr abschätzig über eine Fürstin Irgendwas-Metternich, die mit einer Schubkarre voller Schmuck von irgendwoher (wovor, wusste ich nicht) geflüchtet war.

Es gab anschaulichere Begegnungen mit Trennungen, als deren Ursache ich allmählich »den Krieg« erkannte. Sean Crampton hatte ein Bein verloren (die Prothese, die immer an demselben braunen Halbschuh befestigt war, pflegte er nachts hinter einem Vorhang abzustellen, nur der Fuß lugte hervor, um Einbrecher abzuschrecken); Roger Lloyd einen Arm (ursprünglich dachte ich, sein riesengroßer Hund Gozo — so wild, dass man ihn auf einem aufgelassenen Tennisplatz unterbringen musste — habe ihm den Arm aus dem Gelenk gerissen und aufgefressen); Robert Crabbe hatte einige Zehen eingebüßt, das hielt ich für nicht allzu schlimm, bis er erklärte, dass man sie für das Gleichgewicht benötige (ich kannte Gleichgewicht im negativen Sinn, dass man nämlich nicht genug davon habe; deshalb die peinlichen Stützräder, die an meinem Fahrrad befestigt waren).

Irgendwann gab man mir zu verstehen, dass der Hintergrund des Krieges ein vorangegangener Krieg war, der Erste Weltkrieg — den meine Großmutter mit der kristallscharfen Aussprache »Fast« statt »First« nannte —, eine sehr schmutzige Angelegenheit und der Grund dafür, dass Harry Clacks Lungen grün geworden waren. Harry arbeitete in der Töpferwerkstatt am Familiensitz meiner Großmutter und hustete immer und immer wieder Senfgas-Schleim aus. Das ersparte ihm, in den zweiten Krieg einrücken zu müssen, der eine Reprise des ersten war, doch größer; einige Leute allerdings, die wir kannten, etwa Chorherr Pickering, hatten an beiden teilgenommen.

Diese Kriege waren für mich in meiner Kindheit weiter entfernt als der Battersea-Jahrmarkt, der einen weit größeren Teil meiner Phantasie und meines Denkens in Beschlag nahm und dessen Attraktionen, hochgerühmt von meinem älteren Bruder Alexander, der tatsächlich dort gewesen war, ich nie erleben sollte. Ich hatte keine Ahnung, dass mein Vater mit seinen intakten Gliedmaßen von demselben Ereignis fertiggemacht worden war, das Sean sein Bein, Roger seinen Arm und Robert seine Zehen gekostet hatte. Ich hatte keine Ahnung, dass mein Vater, der nach der Kirche am Sonntag dem Vikar Sherry einschenkte, jemand anderer war als »einer von hier«. Donald Saunders sah so aus und klang so wie die anderen Gäste, die aus liliputkleinen Gläschen Tio Pepe (medium oder dry) schlürften und plauderten, während Alexander und ich die glänzenden Erdnüsse herumreichten (kahl, wie der Vikar), nachdem wir Hände voll für uns selbst rausgeschaufelt hatten.

Na ja, Daddys Mutter war anders. Sie sprach mit starkem Akzent, rezitierte Sprichwörter in diversen Sprachen, die wir nicht verstanden, und seufzte um Orte und Sachen, die sie seit langem verloren hatte. In unserem artigen englischen Leben war sie offensichtlich fehl am Platz, eine Ausländerin, deren Existenz um neuralgische Punkte namens Apfelstrudel und Riiii-schard Schtrauss herum geformt und organisiert war. Um ihr eine Freude zu machen, mussten wir uns das gesamte im Fernsehen übertragene Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker ansehen (kalenderdefinierte Nostalgie), das war unendlich langweilig, während sie die gemütlichen Walzer mitsummte, ihre tränennassen Augen zum Himmel irgendwo über dem niedrigen Balkenplafond im Haus ihres Sohnes in Wiltshire hob und sagte: Mein Gott, mein Gott.

Obwohl ich das Ausländische meiner Großmutter als Faktum akzeptiert hatte — ich war mir vage bewusst, dass sie aus der österreichisch-ungarischen Monarchie stammte, wo es Kurorte und »Konzertpaläste« gab, die aber nicht mehr existierten —, war es mir nicht in den Sinn gekommen, diese Beobachtung auch auf meinen Vater anzuwenden, der englisch klang und dessen Vorstellung von legerer Kleidung am Wochenende darin bestand, ein Halstuch statt einer Krawatte zu tragen, selbst wenn er den Rasen mähte. Zum Beweis führe ich die Kragenstäbchen und Manschettenknöpfe an, die klassischen Oxford-Schuhe aus der Jermyn Street, die Rasierseife von G. F. Trumper in der Holzschale, das Stadtbüro mit dem auf Hochglanz polierten Schreibtisch, der ledernen Löschblattunterlage, der Vertäfelung und der Sekretärin im Vorzimmer, die uns am Telefon durchstellte, das wunderbar gepflegte Rover-Coupé mit den knisternden Ledersitzen, das Abo des Spectator, das Töpfchen mit Anchovispaste im Kühlschrank.

Was du zu wissen glaubst, das weißt du nicht. Mir war absolut nicht bewusst, dass mein Vater einen Akzent hatte, bis ich auf der Uni war und eine Freundin, die ihn kennengelernt hatte, mich fragte, woher er sei. Da war es, das weiche, rollende Gaumen-R, das wie eine sanfte Brise durch die unvollkommene, defensive Konstruktion des Engländertums entwich — natürlich hatte ich es gehört, mein Leben lang hatte ich es gehört, bis zu jenem Moment hatte ich das nie als Anzeichen der Fremdheit registriert. Das englische Wort »foreigner« für Fremder, Ausländer hat seine Wurzel im Lateinischen: fores ist die Tür, foris oder foras bedeutet draußen. Plötzlich ging eine Tür auf, und ich sah ihn, weniger als Fremden, denn das war er immer gewesen, doch als einen in der Flora und Fauna seiner Fremdheit situierten Ausländer.

Natürlich hatte ich neben der Anchovispaste die Dose mit der puderzuckerbestäubten Halva gesehen, die Päckchen mit Röstzwiebeln; ich war mit meinem Vater in seinem Geburtsort in Rumänien gewesen und hatte die Stätten seiner Kindheit gesehen, nicht einmal, sondern zweimal; zusammen mit Alexander war ich mit ihm in den uralten Wäldern gewesen, hatte Walderdbeeren gepflückt und mit einem Stein Haselnüsse aufgeknackt. Ich hatte ihm geholfen, die Schachteln mit Weihnachtsgeschenken für unsere hinter dem Eisernen Vorhang festsitzenden Verwandten zu packen — Schokolade, Vitamintabletten, Medikamente, Marmite, Marmelade, Dosensardinen, Päckchensuppe, Strümpfe. Aber durch irgendeinen Abspaltungstrick waren diese Sachen nur am Rand der Landkarte meines Vaters aufgetaucht. Zumindest bis zu jenem Tag, als meine Freundin gefragt hatte: »Woher kommt dein Vater?« Seitdem sind mehr als dreißig Jahre vergangen, und immer noch verharre ich in jenem Zustand aufgeschobenen Verstehens, wie die verzögerte Reaktion nach dem Drehen der Schiffsschraube oder dem Ziehen an einem Glockenseil. Wo kam er her? Warum muss ich das wissen? Wird es mir dann besser gehen?

Wenn ich ans Erinnern denke, dann höre ich eine Schallplatte auf einem Plattenspieler. Mein Vater hat das Zimmer verlassen — da zu sein war immer nur ein Vorspiel zum Weggehen —, und ich sitze alleine da, ein junges Mädchen, und lausche mit wachsender Beklommenheit der Melodie einer rumänischen Panflöte. Dies ist die Musik ruheloser Seelen: drängende, melancholische Schlenker in einem Moll-Ton, eine endlose Klage, manchmal so deprimierend, dass einer ihrer größten Vertreter, Rezső Seress, bekannt vor allem für sein Lied »Gloomy Sunday«, sich durch einen Sprung aus dem Fenster umzubringen versuchte (an einem Sonntag). Bis zum heutigen Tag ertrage ich es nicht, diese Musik zu hören. Sie ist durch Geister geschaffen, die ihre Ketten — und Koffer — hinter sich herzerren, elend und ungeliebt. Die Toten können nicht sprechen, aber sie sagen uns etwas, ein ums andere Mal: Denkt daran, dass wir tot sind. Was sollen wir damit anfangen?

Ständig schrieb mein Vater Listen. Das war, glaube ich, eine Art versicherungsmathematischer, allzu entschlossener Versuch, das Unerwartete abzuwenden, Teil eines umfassenderen Schemas, die Welt um Fixpunkte herum zu organisieren. Da waren Listen der Tage, die wir wie geplant bei ihm verbringen sollten, Monate im Voraus angefertigt und fotokopiert für alle Beteiligten — Alexander, mich, unsere Mutter, unsere Internate, damit sie wussten, wer uns abholen und zurückbringen würde. Listen mit Weihnachtsgeschenken: an wen, wie viel ausgegeben, von wem, erledigte Dankschreiben, noch zu verfassende Dankschreiben. Und vor einer Reise immer Listen mit Sachen.

Im Frühstadium seiner Demenz, als alles weit Entfernte näher zu kommen schien, verkündete er einmal, als wir nach dem Sonntagessen den Abwasch erledigten, dass er Erinnerungen an seine Kindheit verfasse. Er ging in sein Arbeitszimmer und kam mit einer Liste zurück, die etwa acht Punkte umfasste und ein Viertel einer linierten A4-Seite bedeckte. Ich erinnere mich nur an eine Zeile, dass Walderdbeeren zu pflücken seien, und eine andere, einem Rad nachzujagen, das durch ein Maisfeld kollerte, nachdem es von einem Auto gesprungen war, das sein Vater chauffierte. Ich warf bloß einen kurzen Blick auf die Seite, die er vor mir schwenkte (es kam ungelegen, ich hatte die Hände immer noch im Spülwasser), ermutigte ihn, weiterzuschreiben, und sagte, er solle sich einen sicheren Platz für seine Aufzeichnungen suchen, es wäre schade, wenn er sie verlöre. Im Nachhinein betrachtet ein dummer Rat, denn wahrscheinlich legte er das A4-Blatt an einen sorgsam ausgewählten — und sofort wieder vergessenen — neuen Platz. Unvermeidlicherweise ging es verloren, aber ich denke, es ist nicht unmöglich, dass es wie die gläserne Ente wieder auftauchte. Es mag seinen Weg in den Koffer gefunden haben.

Wenn ich gerade nicht in den Koffer schaute, konsultierte ich andere Quellen — Peter, den jüngeren Bruder meines Vaters, jetzt robuste 87; Familienfotos; die Briefmarkenalben; offizielle Unterlagen; die Koffer anderer Leute; Bücher; beinahe unlesbare Notizen, die mir meine Mutter zukommen ließ; sie hat ein Loch in der Makula und ein scharfes Gedächtnis und nennt sich selbst »Forschungsabteilung«. Das alles ist die Art Zeug, das uns die Methode schenkt, unser Unwissen über die Vergangenheit zu organisieren. Es ist in den Worten von Hilary Mantel »die Aufzeichnung dessen, was noch auf der Schallplatte ist. Es ist der Plan jener eingenommenen Positionen, wenn wir die Platte anhalten, um sie zu notieren. Es ist das, was im Sieb verbleibt, wenn die Jahrhunderte hindurchgeronnen sind — ein paar Steine, Schnipsel von Schriften, Stofffetzen. Es ist nicht mehr ›die Vergangenheit‹ als eine Geburtsurkunde eine Geburt ist oder etwas Niedergeschriebenes eine Aufführung oder eine Landkarte eine Reise.«

Aus diesen Überresten können wir die Vergangenheit nie ganz wiedergewinnen — das ist sicher ein Segen, denn die Vergangenheit in all ihren Details würde die Gegenwart überwältigen —, aber das hält uns nicht davon ab, es zu versuchen.

Anfänge

Zwei Geburten. Die erste ist jene von Groß-Rumänien, gezeugt in einem komplizierten Koitus auf der Friedenskonferenz von Versailles 1919, sicher entbunden als fünftgrößtes Land Europas im Juni 1920. Zum Erfolg verdammt. Die zweite Geburt ist jene von Donald Robin Słomnicki am 3. Februar 1931 in einer Kleinstadt nahe Bukarest. Vater Joseph Słomnicki, polnisch-russisch-jüdischer Herkunft, eingebürgerter Brite; Mutter Elena Słomnicki, geborene Hotz, österreichisch-deutsch-schweizerisch, Nichtjüdin, eingebürgerte Britin. Beide ausgebildet in Sachen Krieg und Kofferpacken und der schieren Unzuverlässigkeit von Grenzen. Heimat ist etwas, das kommt und geht, es ist ein einstweiliger Ort.

Donald als Baby, Sommer 1932.

Und einstweilen geht es Joe und Elena recht gut. Sie haben ihr erstes, lange ersehntes Kind und eine neu erbaute Villa am Rad von Câmpina, einer rasch wachsenden Stadt neben einem Ölfeld etwa sechzig Kilometer nördlich der Hauptstadt. Fotos zeigen Elena, wie sie im Wohnzimmer Blumen arrangiert; Joe sitzt in einem Fauteuil neben dem Kachelofen, halb im Schatten (ich frage mich: Sind das die Schatten der Vergangenheit oder der Zukunft?); Joe im Freien, wie er den neu angepflanzten Garten begutachtet. Donald, aufgenommen nach dem Bad, in ein Badetuch gewickelt, auf dem Töpfchen, wie er sich ums Sauberwerden müht, auf dem Rücken liegend in einer bedeutsamen Unterredung mit seinem Teddybären. Ein weiteres Baby kommt 1934, Peter. Die Schösslinge im Garten sind um etliche Zentimeter gewachsen. Joe befestigt eine Schaukel und stellt eine Kletterstange auf.

Kindheit wird nicht in der Geschichte, sondern in der Geographie gelebt, im langsamen, systematischen Kartieren eines Ortes. Jedes Kind ist ein Pionier, das mit großer Ernsthaftigkeit eine Welt vermisst, in der alles neu unter der Sonne ist. Da ist eine Tür, da ist ein Zimmer; da ist ein Fenster, durch das die Sonne hereinströmt, und die Blumenvase wird gebrochen in ihren Strahlen; da ist der Kachelofen, kalt anzufassen im Sommer, heiß im Winter, das ist verwirrend; da sind Treppen zu untersuchen, zunächst auf allen vieren, und in der Mitte die Treppe hinab ist eine Stufe, wo du sitzt, es gibt keine andere wie diese. Noch eine Tür, noch ein Zimmer, ein Bett und der Platz unter dem Bett, der darauf wartet, erkundet zu werden, aber nur von den Tapferen. Langsam, nach vielen verwirrenden Ausflügen, werden die Mysterien aufgelöst, ein Ort führt zum anderen, und das Muster der bereitliegenden Welt wird enthüllt.

Die Geographiestunde wird draußen fortgeführt, im Garten mit der Schaukel und der Kletterstange, den jungen Bäumen und den tulpenbestandenen Rabatten, und dann noch weiter draußen, in der breiten Straße auf der anderen Seite des Lattenzauns, in einem Kinderwagen, dann auf wackeligen Beinen und schließlich auf einem Fahrrad, aber nur auf dem Trottoir, und fahr nicht über die Straße, bis ich da bin. Der Befehl wird auf Deutsch erteilt, von Elena oder dem österreichischen Kindermädchen. Rumänisch ist für Händler oder derbe Dienstboten, die dir, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dunkle Geheimnisse ins Ohr flüstern.

Größere Ausflüge werden im Familienwagen unternommen, einer viertürigen Adler-Limousine, deren Rad sich eines Tages löst, und Donald muss ihm nachjagen, während es durch ein Feld kollert. Elena sitzt auf dem Vordersitz, ihr ist übel. Joe sagt ihr, sie solle ihre Augen auf einen festen, weiter weg gelegenenen Punkt in der Entfernung richten und ein Bonbon lutschen. Die Jungen lungern im Fond, ihre nackten Beine kleben an den von der Sonne heiß gewordenen Ledersitzen. Es dauert fast eine Stunde, bis sie ein Bergtal in der Nähe von Sinaia erreichen, wo Kastanien, Ahorn und Hainbuchen grünen. Sie steigen aus und nehmen einen Weg, der vorbeiführt an gigantischen Eichen mit moosigen Wurzeln und riesigen Pilzen, bevor sie durch Buchen- und dann Lärchen- und Fichtenwälder hinaufsteigen. Bäche sind da, gefleckt von winzigen Goldplättchen. Herden langbeiniger Schafe auf dem Weg zu den Almen überholen sie, begleitet von Hirten, die hohe schwarze Hüte und lange Schaffellmäntel tragen, die Fellseite nach innen. Schließlich erreichen sie die grellgrünen Matten oben am Berg und bereiten ein Picknick. Da drüben liegen die spektakulären grauen Gipfel der Karpaten.

Joe verdient gut auf den Ölfeldern und hat sich im Dorf Poiana ein Ferienhaus gekauft. Im Winter bringt er Donald das Skifahren bei (Peter ist zu klein, und als er dann groß genug ist, sind die Berge außer Reichweite). Skilifte gibt es keine, also müssen sie durch die Baumgrenze hinauf, wo der Schnee weniger tief liegt, müssen ihre klobigen Holzskier und Stöcke tragen. Sie üben Schneepflug und Stemmbogen, Parallelschwung, Abbremsen, bis Donald bereit ist, losgelassen zu werden, er rast die Bahn am Waldrand hinunter und kommt nach dem gefühlten Bruchteil einer Sekunde unten an, atemlos, mit tränenden Augen, triumphierend. Später, als die Sonne hinter den Bergen versinkt, sitzt er mit einem Becher heißer Schokolade am Ofen und lauscht dem Heulen der nicht so fernen Wölfe, während Joe die Skier für morgen wachst.

Joe und Elena unterwegs, Ende der zwanziger Jahre.

An den Ausläufern dieser Berge liegen die Erdölraffinerien von Ploiești, wo Joe arbeitet. Er ist Geologe, er untersucht das Gestein, nachdem er es mit einer speziellen Hacke aufgebrochen hat, und das sagt ihm, wo das Öl ist. Er hatte mit seinem Freund Robin Redgrave an den Rändern der großen Ölfelder gearbeitet, aber das war eine Sache von Auf- und Abschwung, und Joe hat seitdem eine Stelle bei Steaua Română angenommen, einer Tochtergesellschaft von British Petroleum. Robins Sohn Roy ist Donalds bester Freund. Hin und wieder dürfen die beiden Jungen ihre Väter nach Ploiești begleiten, eine kurze, holprige Fahrt von Câmpina über eine furchendurchzogene Schotterstraße, die einen Bach entlang bergaufwärts führt, bis der unverwechselbare Hauch von Rohöl in die Nase steigt und über den Silberbirken riesige hölzerne Bohrtürme auftauchen.

Rund um das Öl finden sich immer Leute ein, die etwas davon haben wollen, und so sind sie alle hier: Franzosen, Niederländer, Italiener, Österreicher, Bulgaren, Türken, Briten, Amerikaner. In der Mittagspause essen die Einheimischen auf der Baustelle kalte mămăliga, ein Gericht aus Maisbrei, und erzählen sich Geschichten von ihren Abenteuern im Krieg und von den Wolfsrudeln, die man im vergangenen Winter in ihren Dörfern gesehen hat. Irgendwann einmal beobachtet Roy texanische Ölarbeiter, die mit einer Pistole in jeder Hand dahinspazieren und durch gut gezielte Schüsse auf dessen Kanten einen viereckigen Kanister am Rollen halten.

Die Redgraves wohnen ein paar Kilometer von Câmpina entfernt in einem großen Haus mit Blick auf den Fluss Doftana. Roy, seine Schwestern Ioana und Mary Maud, Donald und der kleine Peter streifen durch die Wiesen und den Obstgarten, pflücken Äpfel, Pfirsiche, Aprikosen und Kirschen; sie verstecken sich im Sommerhaus und zelten im Wald — sorglos, unbeaufsichtigt von ängstlichen Müttern (aus irgendeinem Grund befürchtet Elena immer das Schlimmste) und geflissentlich dem leicht aufbrausenden Kindermädchen mit dem am Gürtel befestigten rasselnden Schlüsselbund ausweichend, die das Haus in Doftana unter der Fuchtel hat. Im Winter rodeln sie die steilen Hänge ins Tal hinab, und auf dem Weg hinauf, um das zu wiederholen, beobachten sie, wie Eisblöcke aus dem Bach geschnitten und in ein in den Abhang gegrabenes tiefes Loch gezerrt werden, wo sie zwischen Strohschichten lagern; ist dann der Sommer gekommen, betrachten sie das schrecklich langsame Drehen der Kurbel im hölzernen Eiscremebehälter, die das Eis in einem mit frischem Obst und Rahm gefüllten Zylinder zerdrückt.

Zurück im Haus, schlendern die Kinder dann in ein großes Wohnzimmer, wo Roys Mutter Micheline, eine Konzertpianistin, an einem auf einem erhöhten Podium stehenden Flügel sitzt. Auf den breiten Stufen, die dort hinaufführen, liegt ein großes Bärenfell samt ausgestopftem Kopf. Danach folgt die Ernüchterung des Tagesendes: Donald und Peter werden nach Câmpina zurückgebracht, das Abendessen wird eingenommen, dann wird gebadet, und sie gehen in ihrem gemeinsamen Schlafzimmer zu Bett. Eine Geschichte wird vorgelesen, das Licht ausgedreht, und die Jungen schlafen ein zu den gedämpften Geräuschen jener abgesonderten, mysteriösen Zeitzone, der Welt der Erwachsenen.

Roys Vater Robin Redgrave war Joes engster Freund. Er war zugleich auch Donalds Pate. Viel später wurde Roy Taufpate meines Bruders Alexander. Ich bitte um etwas Geduld. Roys Frau Valerie war Patin meines jüngeren Bruders Hugo, Papas Sohn aus seiner zweiten Ehe (biologisch, aber nur in diesem Sinn, ist er mein Halbbruder). Valeries und Roys ältester Sohn, ebenfalls Alexander geheißen, war Papas Patenkind. Zwei Familien, zusammengeschnürt in Freundschaft und Erlebnissen und, ohne offensichtliche religiöse Hingabe, in Gott.

Alexander Redgrave, jetzt Anfang sechzig, lebt ganz in meiner Nähe in London, aber ich habe ihn seit dem Gedächtnisgottesdienst für seine Eltern 2011 nicht oft gesehen. Es war nach dem Gottesdienst, dass man mir den Koffer gab, Hugo hatte ihn von Mutters Dachboden geholt und von seinem Auto zu meinem geschleppt. Es regnete, ich weinte, und in der Trübnis schienen die Laternenpfähle auf dem Parkplatz der Kirche zu schmelzen.

Vor ein paar Wochen aß ich mit Alexander in seiner Wohnung zu Abend. Wir saßen auf niedrigen Stühlen mit Sitzen aus geflochtenem Leder, die irgendwie aus dem Haus in Doftana gerettet worden waren, und sahen einige von Roys Sachen durch — Briefe, Fotos, das Gästebuch aus Doftana, auf der ersten Seite datiert mit »1926—1940«. Die Unterschriften von Elena und Joe Słomnicki scheinen auf beinahe jeder Seite auf, und da sind noch andere Namen, die ich erkenne.

Ich habe auch meinen Onkel Peter in seinem Haus in Oxfordshire besucht. Wir sahen uns gemeinsam ein paar Alben mit Familienfotos an, die er vom Dachboden geholt hatte. Ich konnte mich nicht erinnern, diese Alben schon einmal zu Gesicht bekommen zu haben, aber die meisten Fotos (außer diejenigen, die aus den Klebeecken gerutscht waren, schwebende Waisen) trugen Beschriftungen in der Handschrift meines Vaters. Peter und ich betrachteten durch ein Vergrößerungsglas die braunfleckigen Abzüge, während seine Frau Ann, die sich für das Thema historischer Rückgewinnung zu erwärmen begann, von einem Geheimdepot eigener Familienkorrespondenz am Dachboden (sie zeigte nach oben) sprach, die bis auf den Englischen Bürgerkrieg zurückgehe.

Plötzlich fühlte ich mich überwältigt. Peter und Ann und Poppy, der Hund, und die dampfende Teekanne gerieten aus dem Fokus. Es war, als würden all die toten Menschen auf den Fotos mich anblicken und nicht umgekehrt. Als Peter begann, die Alben zusammenzusuchen und in eine Plastiktasche zu stecken, sagte ich ihm, ich würde nicht alle mitnehmen, einstweilen nur eines — das da (Zufallsauswahl) —, und ich nahm die Plastiktasche und fuhr zurück nach London. Das Album wurde sofort unter das Sofa geschoben. Wenn ich es nicht sehen kann, kann es vielleicht auch mich nicht sehen — genau wie beim Koffer. Ich möchte nicht mit Geistern leben. In dieser Nacht träumte ich, ich sei auf einem Bahnsteig der Londoner U-Bahn und suche das Hinweisschild für den Ausgang. Ich folgte dem Strom der Fahrgäste, sie alle gingen an einem stocksteif dastehenden Mann im zerknitterten Regenmantel vorbei. Dann waren alle weg außer diesem Mann, der zu Boden starrte. Es war mein Vater. Ich ging zu ihm hin. »Daddy. Daddy?« Er blickte nicht auf, er sah mich nicht. »Ich habe Hunger«, flüsterte er.

Hier sind sie wieder: die Entwurzelung, das Gefühl der Angst, etwas sei am falschen Ort. Es ist nicht das Offensichtliche — Donald Saunders, seit Jahrzehnten tot, unterwegs auf der Piccadilly Line —, obwohl das real genug scheint. Es geht darum, dass in meinen Träumen mein Vater zurückkehrt und ich ihn immer erkenne, er mich aber nicht. Nicht er ist der Fremde, ich bin es.

Irgendwann einmal, als mein Vater im Sterben lag, trat ich näher an sein Bett und sagte: »Daddy.« Nein, falsch; eigentlich sagte ich: »Daddy?« Zu meinem Erstaunen schlug er die Augen auf und antwortete seinerseits mit einer Frage: »Ja?« Es war das letzte Wort, das ich ihn sagen hörte. Ich hoffte auf ein stimmiges Ende, eine Szene am Totenbett wie in den Filmen, wo die Sterbenden und die Hinterbliebenen gemeinsam einen Blick auf das geheime Muster erhaschen, das erklärt, warum wir leben müssen, um zu sterben — ein Aufflammen des Hochgefühls, das Licht, das allewege singt, etwas in der Art. Ich saß an Daddys Bett, niemand sonst war im Zimmer, und ich wusste, es würde keine andere Gelegenheit mehr geben, privat mit ihm zu sprechen (das Sterben ist von Geschäftigkeit umgeben), aber ich fand die Worte nicht, und so sagte ich nichts.