9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

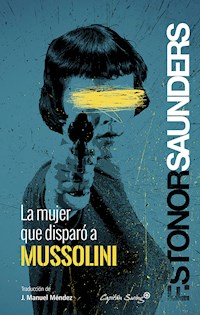

A las once de la mañana del 7 de abril de 1926, una mujer salió de la multitud en la Plaza del Campidoglio de Roma.A menos de un paso delante de ella, se detenía Benito Mussolini. Al levantar el brazo para hacer el saludo fascista, la mujer levantó la suya y le disparó a quemarropa. Mussolini escapó ileso por muy poco, la bala apenas le había rozado. Animado por todo el mundo, pudo continuar la marcha fascista. Esta es la asombrosa historia jamás contada de Violet Gibson, la mujer que trató de detener el ascenso del fascismo y cambiar el curso de la historia. Violet fue arrestada, etiquetada como "solterona irlandesa con problemas mentales", y enviada a un asilo mental inglés donde murió en 1956. Esta elegante obra de reconstrucción biográfica, a través de una narrativa llena de suspense, conspiración y diplomacia, recupera la notable figura de Gibson de los registros históricos perdidos. Desde su aristocrática juventud en la élite de Dublín, entre bailes de debutantes y presentaciones en la corte, hasta su compromiso con las ideas fundamentales de la época, como el pacifismo, el misticismo o el socialismo. Pero sobre todo, analiza su menospreciado papel en el desarrollo del fascismo y el culto a Mussolini, en una peligrosa y novedosa época en la que todo parecía posible.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

PRÓLOGO

Ahora

Miércoles 7 de abril de 1926

Una mirada. Duración uno, o quizá, dos segundos. En la física de partículas, una eternidad. En historia, el encuentro más breve, un intercambio infinitesimal diminuto. Dos brazos que se levantan, el de Benito Mussolini en el saludo fascista, el de Violet Gibson apuntando con una pistola. La distancia que separa a estas dos personas que jamás se habían visto es de unos veinte centímetros. Lo suficientemente cerca como para respirar cada uno el aliento del otro. El asesinato puede ser algo muy íntimo.

Violet, la hija de un noble, parece una indigente. Lleva un vestido negro, lustroso por el uso, lleva el cabello blanco grisáceo recogido en un moño desigual del que sobresalen mechones sueltos; está muy delgada. Mussolini, hijo de un herrero, viste como un corredor de bolsa. Cuello estilo mariposa, corbata negra, polainas, abrigo con cuello adornado de terciopelo —ropas que ha elegido esa mañana su amante judía, quien ha pasado la noche con él. No ha dormido bien debido a una posible úlcera de estómago que le produce frecuentes malestares. (Alejado de las multitudes, el acto de aflojarse los pantalones y masajearse el estómago con las manos se ha convertido en un reflejo cotidiano.) Violet, que se ha estado preparando desde hace algún tiempo para matar a Mussolini, tampoco ha dormido bien, porque también sufre de dolores de estómago.

Hasta el momento en que ella levanta la pistola y apunta al rostro de Mussolini, ha sido una mañana fascista corriente. A las seis en punto, el cámara de Mussolini, Quinto Navara, llegó a su apartamento del Palazzo Tittoni en la vía Rasella. Muy poco después, subieron a un Lancia negro y les llevaron al despacho de Mussolini en el Palazzo Chigi. Su Excelencia el primer ministro Benito Mussolini, Il Duce, se sentó tras su escritorio para recibir a sus procónsules y escuchar sus peticiones. Su personal y servicios de seguridad le han estado ajustando la agenda, dando órdenes detalladas para su perfecta ejecución. El jefe de policía acaba de terminar la orden de seguridad número 08473, en la que se detallan los preparativos policiales para el día siguiente. Diariamente, se despachan copias al carbón de estas órdenes de seguridad para los responsables del orden público, incluyendo a los jefes de las policías política y militar, el Ministerio del Interior, y la Guardia Real. El jefe de policía tiene que lidiar con una fuerza muy poco entrenada que no dispone de un sistema telefónico eficiente, carece casi en su totalidad de transporte motorizado, y con unas comisarías locales abarrotadas y antihigiénicas. En unas pocas horas tendrá que modificar sustancialmente la orden. Pero, por el momento, todo transcurre como debería ser en el nuevo Imperio romano.

Violet, mientras tanto, hace su recorrido desde via Nomentana, una amplia avenida de villas y apartamentos que se extiende por la que había sido, hasta hace bien poco, una zona rural interior de Roma. ¿Va caminando? ¿Toma el tranvía? Violet no tiene personal que diseñe y atienda las minucias de su agenda. Como más adelante testificarán las monjas del convento en donde se aloja, Violet se levantó a las seis y se presentó, cubierta con un velo, a la misa de la capilla del convento. Salió después de desayunar, a las 8.30 de la mañana. Estaba algo agitada «como si estuviera intentando controlar alguna emoción interior». Cuando le preguntaron si volvería para el almuerzo respondió que sí, con «una media sonrisa». La hermana Riccarda estaba preocupada. Por la noche le llevó a Violet algunos medicamentos para sus dolores de estómago. La monja observó que había estado leyendo un periódico italiano y que había marcado algunos pasajes. «No me di cuenta de que mañana tendría que estar fuera por tanto tiempo», dijo Violet, la intención, como siempre, esquiva. Cuando abandona el convento no se percata de que la madre superiora, Mary Elizabeth Hesselbald, la vigila de cerca desde una ventana.

Violet atraviesa la Porta Pía, el fabuloso portal travertino de Miguel Ángel y se dirige hacia la iglesia de Santa Susana. Aquí, hace tres días, el Domingo de Resurrección, asistió a misa, sentada bajo floridos frescos que representan el martirio de Susana, la santa del siglo III que consagró su virginidad a Cristo. Violet, aunque no es virgen, está preparada para abrazar su propio martirio, porque Dios lo ha querido así. En la mano derecha, metido en un bolsillo, lleva un revólver Lebel, el arma estándar del ejército francés, capaz de disparar seis balas de 8 mm cargadas en una recámara basculante. La ha envuelto en un velo negro. En la habitación del convento, en donde había estado practicando con el revólver descargado, sujetándolo con las dos manos hacia un objetivo fijo, tiene una caja con veinte balas activas. En el bolsillo izquierdo del vestido de solterona lleva una piedra grande, escondida en un guante negro de cuero, con la que romperá el parabrisas del coche de Mussolini por si tuviera que dispararle en el vehículo. Éstos son los instrumentos de su santo gesto.

Lo que ven los turistas

La Roma clásica, la Roma medieval, la Roma renacentista, la Roma del siglo XVIII, la Roma de la postunificación. Los visitantes extranjeros (de los que se estima que han llegado unos 150.000 a la ciudad para celebrar la Semana Santa) se aventuran a salir desde los hoteles y pensioni para medir con pasos sus rutas por todas estas Romas, dos mil años de historia y memorias confusas aplastadas bajo escombros o esculpidas en mamposterías erguidas. Para muchos turistas, es la última oportunidad de rebuscar en sus Manuales de Roma de Baedeker o de Murray antes de que comience el éxodo hacia sus hogares. Edith Wharton detestaba estos «volúmenes de color rojo que acompañan al viajero por Italia», porque tenían «tan completamente anticipados los impulsos caprichosos de sus lectores que ahora es casi imposible planificar un recorrido de exploración sin averiguar, en referencia al mismo, que sus autores ya habían estado en el lugar». Pero los impulsos de Violet la llevan por una trayectoria que ninguna guía había medido.

La Roma fascista, el verdadero sabor de la gloria Romana, el sentido de lo que Virginia Woolf identificó como «una época para llegar a la pura, a la autoafirmativa virilidad». La «absoluta masculinidad» de la nueva Roma se personifica en su líder, Benito Mussolini, cuyos «músculos» y «vitalidad extraordinaria» son un deleite para lady Asquith, la mujer del anterior primer ministro británico (quien, por el contrario, ofrece un físico desarmado y un cutis de interior). Se estima que hay en circulación trece millones de fotos de Il Duce en diferentes poses. Se le ha fotografiado nadando, practicando esgrima, cabalgando, cortando maíz descamisado, con el pecho sudoroso y brillante —inimaginable para la mayoría de los políticos de su época. Hitler, Stalin, Lenin, Baldwin, Chamberlain, Roosevelt, Blum y Franco no son «hombres» a los que se pueda ver de esta manera, mantienen tímidamente sus cuerpos como asuntos privados. Se dice que el cuerpo de Mussolini deja imágenes-recuerdo de sí mismo para suscitar a los fieles. Clementine Churchill, al conocer a Il Duce en marzo de 1926, lo encontró «bastante simple y natural, muy digno… [con] unos maravillosos ojos penetrantes de color marrón dorado que se pueden ver pero no mirar». Como si mirarle fuera como mirar al sol. En definitiva, concluyó, «uno de los hombres más maravillosos de nuestros tiempos». Estaba encantada de haberse llevado una foto firmada de recuerdo. Lady Oxford describió su sonora voz como una de las más maravillosas que jamás había oído. Lady Ivy Chamberlain, esposa del secretario de estado de Asuntos Exteriores, Sir Austen, era una admiradora incondicional que guardaba como un tesoro su propia insignia del Partido Fascista (y, mientras aguantaron, las orquídeas que Mussolini le envió). Se decía que lady Sybil Graham, la esposa del embajador británico, estaba igualmente encantada.

Las guías turísticas aconsejan también que el mismo Mussolini esté entre los sitios a visitar. «Todo aquel que iba a Roma quería tener una entrevista con Mussolini», observaba un periodista americano. «Verle era tan parte del largamente planeado viaje a la Ciudad Eterna como lo era visitar las ruinas o caminar por los lugares por los que en su día caminaron los héroes de la antigüedad.» Las mujeres viajeras sueñan con tomar el té con Mussolini —aunque él no lo toma, pero sí toma manzanilla, tanto oralmente como por vía rectal, como un paliativo para sus dolores estomacales.

La hermana Caterina Flanagan testificará que Violet había asistido a un desfile oficial en septiembre de 1925 pero que volvió indignada porque Mussolini no había aparecido. Esto no era sorprendente, la monja (ignorante de las intenciones de Violet), explicó que muchos huéspedes extranjeros del convento y que eran grandes admiradores de Mussolini «estaban constantemente intentando conseguir ver algo de él, y se decepcionaban si fracasaban». Qué ridículas, medita el secretario de estado de Asuntos Exteriores Dino Grandi, son estas «viudas ancianas y señoras mayores desarraigadas» —sin ofender a miss Jean Brodie, una mujer en la flor de la vida— que adoran a Il Duce y que desean llevarle torta de semillas.

Lo que no ven los turistas

No ven a los prisioneros políticos, el aceite de ricino, las cachiporras manganello, rellenas con gruesas pieles o con plomo, o el cuerpo del líder asesinado de la oposición Giacomo Matteotti, abandonado a la putrefacción en una zanja en las afueras de Roma; o los tres mil muertos y enterrados, aporreados o acuchillados o disparados por las bandas fascistas. Los turistas, mientras se acomodan en sus trenes wagon-lit (al completo desde tres semanas antes, con motivo de la Semana Santa), no ven a los prisioneros transportados a confino, el exilio interno, en vagones para ganado agregados a los trenes de tercera clase, encadenados, esposados, sin alimentos ni aire. Los turistas no ven los huesos destrozados del cadáver del sacerdote católico antifascista don Giovanni Minzoni; o las contusiones y la hemorragia interna de líder del Partido Socialista Giovanni Amendola, golpeado salvajemente por los matones fascistas en julio de 1925. Su cuerpo destrozado jamás se recuperará. Nueve meses más tarde, justo este día, 7 de abril de 1926, permanece enfriándose en una losa en la morgue de un hospital de Cannes. Una mañana fascista corriente.

La ostentación de Mussolini es continua y convincente. Todos los periódicos están obligados a colocar en un lugar prominente sus artículos y discursos. Los cajistas han de imprimir la palabra DUCE en mayúsculas. Todo son urgencias con las pinturas doradas y los panes de oro, para decorar las mazas y las fasces de los lictores y las águilas romanas y para el trono que se está construyendo con el fin de que Mussolini se siente durante la ceremonia que en unos días señalará su elevación a «César del Imperio Moderno». La fascinación y el ímpetu del fascismo; aunque en su corazón yace un rencor, un temor nervioso. El régimen está permanentemente preparándose él mismo para «el agrupamiento, la marcha, la batalla, la liquidación de los enemigos que paradójicamente nunca [cejan] en sus amenazas… para otro conflicto, otra prueba». Mussolini pronuncia discursos de «combate». Se declara «la guerra» contra los taxistas, a quienes se les dice que deben afeitarse («Edictos de prohibición de bigotes y obligatoriedad de sombreros, cuello y corbata»); contra las mujeres que visten atuendos indecentes, contra los solteros que rehúsan crecer y multiplicarse en pequeños fascistas. En las paredes de miles de edificios se pintan consignas históricas de Mussolini en barniz negro indeleble: Credere, Obbedire, Combattere (creed, obedeced, luchad); «Mussolini siempre tiene razón»; «Nosotros dispararemos».

Violet sabe cómo disparar una pistola, después de haber utilizado una sobre sí misma. Pero su puntería podría ser un problema, ya que la bala que disparó contra su cuerpo hace un año —«Quería morir por la gracia de Dios»— le pasó rozando el corazón y silbó a través de la caja torácica antes de detenerse en el hueso del hombro.

Caput Mundi

A las 9.30, después de una reunión con el duque de Aosta, un primo del rey, trasladan a Mussolini la corta distancia que hay desde el Palazzo Chigi a Campidoglio, el Capitolino. No lleva el bombín que su amante le dio antes de que saliera de su apartamento —demasiado, quizás, bajo un brillante sol de abril. (Más tarde lo dejará de usar, cuando se percata de que Laurel y Hardy llevan bombines en las comedias de Hollywood que a él tanto le gustan.) Baja del coche al pie de los anchos y bajos escalones que llevan al Capitolio de la capital del mundo, y los sube a toda velocidad, dejando jadeando tras de sí a su secretario personal. Este lugar es el centro —político, religioso, administrativo— de todas las Romas. Si Mussolini cumple su voluntad, será también el centro del nuevo Imperio romano.

La geometría exquisita de Miguel Ángel: una plaza de tres lados con edificios de color melocotón en medio de la cual Marco Aurelio está montado sobre su caballo de bronce, siglos de sucesos tormentosos arremolinándose a sus pies. En el lado oeste se encuentra el Palazzo dei Conservatori, al que Mussolini entra por la puerta principal. Avanza por los vertiginosos pasillos de mármol, taconeando contra la piedra como unas castañuelas. En la sala degli Orazi e Curiazi, se sube al escenario y abre el discurso inaugural del Séptimo Congreso Internacional de Cirujanos. Cientos de cirujanos escuchan con satisfacción cómo Mussolini alaba su arte y les agradece las intervenciones realizadas sobre su propio cuerpo tras volar y quedar destrozado durante la Gran Guerra. El vendaval de acero que le golpeó era un proyectil fallido que él mismo había cargado, dejándole muchísimos fragmentos y punciones cutáneas, la clavícula derecha rota, el brazo izquierdo con parálisis temporal, y una laceración severa en la pierna derecha que llegó a infectarse y que requirió de un agonizante proceso de raspado a lo largo de la médula de la tibia. Como se vio después, heridas que demostraron ser de utilidad, marcas de puntuación en el progreso de un salvador mientras avanza hacia el triunfo.

Uno de los primeros biógrafos de Mussolini escribió, en Dux, que tenía tantas heridas que recordaba a «San Sebastián, con la carne perforada como con flechas». La autora era Margherita Sarfatti, quien como amante de Mussolini estaba bien cualificada para ubicar los detalles íntimos de su cuerpo. Mussolini atesoraba experiencias cercanas a la muerte de la misma forma que los generales coleccionan medallas: duelos (combatió al menos en dos en 1919, y en uno en 1920), accidentes de avión (en marzo de 1921 un avión que él mismo pilotaba cayó en picado y se estrelló; salió con sólo unos rasguños en la cara y una rodilla torcida). Y explosivos. Poco antes de la Marcha sobre Roma, en octubre de 1922, una bala le rozó un oído cuando un squadrista eufórico disparó su pistola al aire. La revista Time informaba que en el tiempo que fue editor de un periódico en Milán, Mussolini solía tener varias bombas y granadas de mano en su escritorio, «por si sus enemigos le atacaban». Una vez, mientras escribía un editorial, «se prendió una mecha de una de esas bombas al dejar accidentalmente su cigarrillo sobre ella. Un ayudante gritó al percatarse de que la mecha estaba ardiendo lentamente. Levantando la vista, Mussolini el Editor la apagó con sus dedos y siguió escribiendo el editorial». «Me gusta vivir peligrosamente», le gustaba decir a Mussolini.

Violet se aproxima a Campidoglio. Quizá la gran multitud reunida allí la condujo al lugar. Éste no es el itinerario de hoy, no es el escenario que ha escogido para su fatal encuentro con Mussolini. En el bolsillo izquierdo lleva un trocito de papel, la esquina de la solapa de un sobre, en el que ha escrito «Palazzo del Littorio», la dirección de la sede del Partido Fascista, en donde, de acuerdo a lo que ha leído en un periódico, aparecerá Il Duce esa tarde. En Campidoglio, se aproxima a un hombre alto y barbudo y le pregunta si está presente el rey. No, el rey no, Mussolini. Se abre paso entre la multitud y se coloca al lado de una de las farolas justo fuera del Palazzo dei Conservatori. Hay dos policías uniformados cerca. Justo delante de ella están los mariscales de librea del capitolio enfundados en rígidos abrigos de brocado de seda y sombreros bicornio emplumados. Hay agentes secretos de paisano por doquier. Ella parece vieja, triste y desaliñada, con gafas precarias; se queda en la sección dorada de este tableau vivant fascista y nadie repara en ella.

Aquí está él, Mussolini ha salido del edificio y se dirige hacia la estatua de Marcus Aurelius, donde le espera su Lancia con el motor al ralentí. Son las 10.58 de la mañana. Frente a él está el gobernador de Roma, y a su lado los doctores Bastianelli y Alessandri. Detrás, Quinto Navara y otro personal, guiados por el secretario de Asuntos Exteriores, Dino Grandi. Una fotografía tomada a empujones muestra a Mussolini avanzando con seguridad a grandes zancadas, con el pecho inflado como un gallito. La multitud oscila hacia delante para verle más de cerca. La extraña rezagada aparece un instante por detrás de las líneas de la policía y la hacen retroceder hacia dentro. «Viva Il Duce» es el grito, lo que Il Duce agradece con un saludo. Se detiene a menos de un palmo de Violet. Un grupo de estudiantes canta a coro un estribillo del himno fascista, «Giovinezza.»

Los poetas y los artesanos,

Los patrones y los campesinos,

Con el orgullo de ser Italianos,

Juran fidelidad a Mussolini,

No hay barrio pobre

Que no envíe a sus hombres,

Que no despliegue las banderas

Del fascismo redentor

Mussolini mueve ligeramente la cabeza para saludar a los estudiantes. Según el relato de un testigo, el sonido de la pistola cuando disparó fue como el de un palo atizando a una piedra. Mussolini retira el brazo de saludo. Se aferra la cara con la mano. La sangre mana entre sus dedos. Se tambalea hacia atrás, un paso, dos. Pero todavía está de pie. Levanta la vista, estupefacto, y sus ojos se clavan en Violet, quien también está estupefacta, justo cuando aprieta el gatillo otra vez.

Clic.

Disparo fallido. El percutor de la pistola golpea, pero no ocurre nada. La bala se ha encasquillado en la recámara. Transcurren varios segundos, en los que todo el mundo está quieto de forma poco natural, manteniendo su posición como en el juego de los pies quietos. Silencio sin el ruido sordo amplificado de los latidos del corazón.

Entonces el alboroto. Mussolini, cuando se da cuenta de que no está muerto, pide más compostura que cualquier otro en el lugar de los hechos. «No es nada, que todo el mundo permanezca tranquilo», ordena, y todo el mundo se deja llevar por el pánico. Deja de lado al célebre médico el Dr. Bastianelli, que estaba detrás de él cuando se disparó la pistola y que ya saca un pañuelo del bolsillo y está intentando presionarlo contra la cara sangrante de Mussolini. Más gritos desde la multitud. «No tengáis miedo», ordena Mussolini. «Aquí estoy. Esto es una bagatela.» Tiene razón: la primera bala de Violet ha cortado ligeramente el puente de su nariz, llevándose una pequeña muesca de carne. Pero es tal la pérdida de sangre que finalmente Mussolini cede a la sugerencia de Bastianelli para que vuelvan dentro del edificio a fin de contener la hemorragia y tratar la herida.

Mientras se llevan a Mussolini precipitadamente, la multitud ataca a Violet con violencia, y «como llamas de fuego» se alza de golpe con «una rabia frenética», según un informe emocionado. Una mujer que hay detrás de Violet la pega, golpeándola en la cabeza con un bolso de mano y tirándole de los pelos. Más tarde se jacta de haber sido la primera en asestar un golpe. La paliza que le proporciona tiene el vigor añadido de la afrenta personal, porque, como ella cuenta, Violet la había apartado a codazos de su sitio original e impedido la visión. De los dos policías que están cerca de Violet, uno consigue tirar de un golpe la pistola de su mano, mientras el otro le da de lleno un puñetazo en la cara. Este golpe tira a Violet hacia atrás y se golpea contra el suelo, tras lo cual la muchedumbre salta sobre ella, golpeándola y rasgando sus vestiduras.

El comisario Ermanno de Bernardini intenta controlar a la multitud. Grita: «¡Déjenla!, ¡déjennos hacer nuestro trabajo!» «¡Es nuestra!», alguien replica. En la consiguiente refriega, el brigadier Lucarini, un agente uniformado, sufre tantos cortes y moratones que es atendido en el hospital. Esto es ya una enorme reyerta. Declaraciones de testigos e informes de la policía revelan el gran número de agentes presentes, los diferentes departamentos involucrados en supervisar el acontecimiento, y en última instancia, la inutilidad de todos ellos. Ella no hace nada, no suplica misericordia ni se protege de los golpes. Se le ha soltado el lazo del pelo, aumentando así su aspecto desaliñado. Han pisoteado sus gafas, le han arrancado los medallones de santos —sus santos protectores— que llevaba en el cuello. Con mucha dificultad, la policía la saca a rastras fuera de escena antes de que la multitud pueda despedazarla.

Mientras, Mussolini se encuentra en una pequeña despensa, echado hacia atrás en una silla con los pies en el aire y la cabeza colgando del borde (de manera que quede por debajo del corazón), y en cuya posición tiene una vista invertida del caos que se está formando a su alrededor. Si está en peligro es por la aglomeración de cientos de eminentes cirujanos, todos ellos determinados a salvar su vida. «[Ellos] casi me matan», le cuenta más tarde a Rachele, su mujer. «Esos científicos ilustres, con el pretexto de ayudarme, se lanzaron sobre mí y casi me ahogan. Confieso que en ese instante sentí miedo. Me defendí con energía pero con dificultad.» Fuera, la multitud se pone nerviosa, rompen algunas ventanas. Quince minutos después, Il Duce reaparece con un esparadrapo grande extendido por la nariz y las mejillas como si fuera una mariposa fortuita. De nuevo se dirige hacia la multitud y pide calma, pero la gente se apretuja hacia delante, tirando las barreras y avanzando a su alrededor. Con dificultad, le conducen hacia el coche, le meten a empujones, y le llevan a su apartamento en donde finalmente se deja caer conmocionado. Su amante, Margherita, quien desconoce lo que acaba de pasar, está allí para recibirle.

Campidoglio, segundos antes de que Mussolini salga de Palazzo dei Conservatori. Violet (en el círculo) está de pie cerca de la farola.

A Violet la han llevado al patio del Museo dei Conservatori, que contiene los fragmentos —cabeza, mano, pie— de la colosal estatua de Constantino el Grande, el emperador que creyó que el futuro de Roma estaba en el cristianismo. El dedo gordo del pie es más grande que la muñeca de un hombre. Frente a las titánicas proporciones de estos restos de mármol, la diminuta Violet es como Alicia en el País de las Maravillas. Está muy confusa. Cerca, el sonido de cristales destrozados al romperse una ventana. Alguien manda a buscar brandy para calmar sus nervios. «Bébeme.» Lo hace. Balbucea su nombre y dos direcciones en Roma, después rehúsa seguir hablando.

Como una hora después, cuando han despejado y cerrado la plaza como el lugar del crimen, la llevan en un coche de policía una corta distancia hasta la prisión de Mantellate, un vasto complejo en la orilla oeste del Tíber. La obligan a sentarse en la parte trasera del coche, sin esposas, entre los comisarios de policía Epifanio Pennetta y De Bernardini, ambos de la policía política. Permanece en silencio. En prisión, la reciben las monjas que llevan la sección de mujeres. La fotografían —dos fotos de la cara, una de perfil y otra de frente— junto a un número de identificación penal, 14967. Tiene las mejillas coloradas, signo de la incipiente hinchazón a causa de los golpes recibidos. Tiene arañazos y cortes en la cara, como si acabara de correr atropelladamente por un bosque de zarzas. El cuello blanco almidonado está roto. La línea que forman la boca y los labios es fina y horizontal, encuadrada por sendas arrugas que bajan por sus mejillas. Lo que en su día fue una fina estructura facial —los pómulos altos, la bien definida mandíbula— se hundió a partir de la extracción, unos años antes, de la mayoría de los dientes superiores. Los ojos envueltos en una especie de niebla, la mirada de una terrible resignación y a la vez dolorosamente directa. Mira como si lo hiciera por un ojo de buey, detrás del cual se extiende el vasto desierto del mundo.

Le toman las huellas, con los dedos de la mano izquierda sujetos bajo la mano guiadora de un policía, cada uno de ellos se impregna con tinta —un proceso cuidadoso, como rular gnocchis en harina. La entregan a las monjas carceleras, quienes la desnudan y registran y le confiscan el liguero y las horquillas del pelo. El registro de sus ropas revela el trocito de papel en el que había escrito «Palazzo del Littorio». No hay nada más. Ni bolso, ni dinero, ni documentos de identidad, ni efectos personales. La lavan y la llevan a la enfermería para tratar las hinchazones de la cara y del cuerpo.

Muy poquito después y aún en la enfermería, Violet conoce a los hombres que determinarán lo que pasará con ella, el jefe de policía, el fiscal de la corona, el comisario jefe Pennetta, y dos jueces de instrucción. Hay un intérprete, puesto que aún ninguno sabe si habla italiano. Responde a sus preguntas de manera vacilante, en inglés con un ligero acento irlandés, proporcionando algunos detalles personales y confirmando que lleva en Roma algún tiempo. Les cuenta que intentó cometer suicidio el año anterior, que no volvió a Inglaterra por temor a que su familia la confinara en un manicomio. Le enseñan la pistola Lebel pero dice que no sabe lo que ha sucedido; que nunca antes había visto a Mussolini. Las preguntas se acaloran. «No sé nada, no recuerdo nada.» Entonces, con una mirada de sorpresa: «¿Mussolini? ¿Están seguros de que era yo?»

¿Están seguros de que era yo? La honorable Violet Gibson intentó asesinar a Mussolini el miércoles 7 de abril de 1926. No hay duda de ello. Los hechos, hasta el mínimo detalle, se pueden recuperar de los informes: de los archivos policiales, los relatos de testigos, las notas médicas, los despachos diplomáticos, la correspondencia privada, artículos de periódicos. El periodismo de la década de 1920 era sorprendentemente grandilocuente: sensacionalista e hiperbólico, en ocasiones rayaba en la histeria. Abundan los errores tipográficos. Pero en general el contenido objetivo es fiable y está corroborado por otras evidencias externas.

En el expediente consta que Violet Gibson hizo historia. Fue la única mujer que intentó eliminar al dictador italiano, y de los muchos aspirantes a asesinos, la única que le hirió. Los sucesos de Campidoglio probaron ser un punto decisivo en la forma en que el fascismo —el primer régimen del siglo XX en definirse como «totalitario»— se conformó a sí mismo. Con pocas excepciones, la opinión mundial se unió para denunciar a Gibson y apoyar a Il Duce en su audaz empresa. Las intrincadas negociaciones entre Gran Bretaña e Italia para resolver la crisis desatada por el asunto fortalecieron una alianza diplomática que concedió certificados de mérito inestimables a un dictador tan ridículo como peligroso. En la más cruel de las paradojas, cuando Gibson hizo sangrar a Mussolini, puso en movimiento una cadena de sucesos que en última instancia le fortalecerían.

Con todo esto, la historia no ha hecho mucho por Violet Gibson. En las miles de estanterías de tomos sobre el fascismo y Mussolini, ella apenas merece una mención. Si aparece, es simplemente para tratarla (o denigrarla) como una «irlandesa demente» (Denis Mack Smith), una «mística medio loca» (Max Gallo), una «solterona irlandesa chalada» (Adrian Littleton). Los historiadores y biógrafos que excavan el yacimiento de sus disciplinas con la minuciosidad de un forense, que examinan durante años los cepillos de dientes y pinzas ahí encontrados, han extraído el fragmento de la historia de Violet Gibson, sólo para quitárselo de encima como un pedazo de detritus accidental e inútil que no pertenece a su zanja. Vuelven entonces a la tarea de cribar una mezcla de materiales designados como significativos, para entresacar una interpretación y desenterrar un argumento digno de las grandes demandas de la historia.

¿Están seguros de que era yo? Parece poco probable. Violet Gibson vivió su juventud en el epicentro del establishment Victoriano —aristocrática, vestidos con honores y solapas de seda y flecos de perlas. ¿Cómo se convirtió en la mujer desaliñada que disparó a Mussolini? Por un momento, en medio de una mañana fascista corriente de 1926, Violet Gibson es dramáticamente el centro de atención, más real que la realidad, hiperreal. Antes de eso, y en algún momento a partir de entonces, se la ve con menos claridad, como perdiéndose en la niebla, la tenue envoltura de las circunstancias. La mujer que disparó a Mussolini es esquiva no solo porque la historia la ha olvidado, sino porque hizo de su carácter esquivo el objeto de su vida. Intensamente privado, su secreto cuidadosamente alimentado era una estrategia para vivir, una forma de pasar desapercibida en un mundo cuyo pleno resplandor era demasiado fuerte para ella. Tanto éxito tuvo en ello que nadie la vio cuando estaba a un palmo de distancia de Mussolini y apuntándole a la cara con una pistola.

En un pasaje clave de Mrs. Dalloway, Clarissa, la protagonista de Virginia Woolf, medita sobre la mujer que puede ver moviéndose en la casa de enfrente, sobre la que no sabe nada. Clarissa descarta una explicación metafísica profunda —«el amor y la religión»— y prefiere verla «en medio de las cosas ordinarias», en la vida misma, un enigma. «El misterio supremo… era simplemente éste: aquí hay una habitación: allí otra» —lo que da una idea del insignificante conocimiento que tenemos de la vida de los demás. Vemos, pero vemos a través de una distancia infranqueable, otro ser humano, pasando de una a otra habitación. Violet Gibson; cuán poco sabemos. La vemos en una «habitación», un estado —apuntando con una pistola a Benito Mussolini. La vemos en otra «habitación», otro estado —una debutante delgada, sonriente, radiante. El misterio es como esta mujer, tan vívida para nosotros en cada estado, en cada estado contradictorio, hace realidad el corto y enigmático viaje —una vida y un momento— desde la habitación iluminada hasta las sombras de la siguiente.

PRIMERA PARTE

Revelación

«Todo comienza en el misticismo

y termina en la política.»

Charles Péguy

01

Entonces

La honorable Violet Gibson, hija de lord y lady Ashbourne, lleva un vestido de poplinette blanco, con lazo y pañoleta de gasa, sujetos en el lado izquierdo con un ramillete de claveles de color rosa malmaison, y con un gran sombrero blanco adornado con gasa y claveles rosados, y un ramo de los mismos claveles. Tiene veinticuatro años, dama de honor en la boda de su hermano. Este detalle se saca de un recorte envejecido de color sepia del Times, pegado en un robusto álbum encuadernado en cuero que reúne noticias de periódicos. Hay más volúmenes, guardados en el archivo de la Cámara de los Lores, todos ellos dedicados a la familia Ashbourne, con Edward Gibson de paterfamilias, primer lord Ashbourne, lord canciller de Irlanda. Política y socialmente, en Londres y en Dublín, los Ashbourne se han hecho notar, y mantienen un diligente registro de ello.

Harry Gibson con compañeros de trineo.

A partir de los recortes de prensa se puede trazar el perfil del currículo social de Violet. Su madre la presenta a los dieciocho años como debutante en la corte de la reina Victoria y llega a las puertas del establishment de la Belle Époque. A partir de entonces forma parte integrante de las columnas y las circulares de la corte. Asiste junto a sus padres a una recepción de los duques de Devonshire en Devonshire House, Picadilly; a un almuerzo en Dublín ofrecido por lord Ashbourne en honor del lord Teniente y la condesa de Cadogan; a la recepción anual del marqués y la marquesa de Londonderry por la apertura del Parlamento, visto como el principal evento de la temporada de Londres (se bromeaba con que Londonderry se estaba «cocinando el camino al gabinete»). La invitan a los Conciertos Estatales en el Buckingham Palace («vestidos de gala, señoras con plumas y colas»), en donde, rodeada por los índices del Burke’s peerage, el Libro d’Oro, el Almanack de Gotha, escucha a sir Walter Parrat dirigiendo canciones floridas de Donizetti, Jensen, Listz, Adam. El Times informa que se encuentra con sus padres y su hermano en Saint Moritz, en donde la temporada está en pleno auge. Allí, junto con la duquesa de York, la duquesa de Teck, la duquesa de Aosta, el conde de Turín, y un popurrí de otros nobles europeos, observa a su hermano Harry, un gran deportista y líder del equipo de trineo Engadine, mientras gana la carrera Grand National. (Su libro, Descensos en trineo por pistas sinuosas, se valoraba como «uno de los trabajos más conocidos de ese fascinante deporte», aunque la utilización del «Inglés de la reina» se consideraba «grosero y a menudo absolutamente reprobable».)

Cuando la temporada de invierno termina en Suiza, continúa en Dublín, en donde Violet ayuda graciosamente en el baile de su madre, «al que asistió, por supuesto, una nutrida representación de la élite». La decoración, «realizada con lirios blancos del Nilo, tulipanes jaspeados y smilax», suspendidos de los techos en enormes ramilletes, es «particularmente maravillosa y abundante». Violet lleva un vestido satinado de color blanco puro, el corpiño totalmente cubierto de una malla y unos flecos de perlas, y terminado en los hombros con racimos de violetas y follaje. Brilla entre los «tristes tocados» de la duquesa de Buccleuch, lady Inchiquin, y lady Hastings, todas ellas de negro. En otra boda, la de su hermana Elsie, Violet, dama de honor, lleva un vestido blanco de bengalina con un chaleco entero de fino encaje y una pamela adornada con lazo y seda a juego. «Era la más tímida de las damas de honor, pero ¡estaba tan hermosa!», escribe Elsie en una carta durante su luna de miel.

El grupo real en el Howth Castle, en septiembre de 1897.

Violet está de pie a la derecha, al lado de su padre.

En una fotografía publicada en el Lady’s Pictorial en septiembre de 1897, Violet aparece magníficamente ataviada, con la cintura fajada en una circunferencia imposible y con las largas trenzas recogidas en alto y bajo un sombrero adornado con flores frescas. Parece cualquier cosa menos tímida: sostiene la cabeza ligeramente inclinada, en una pose apuesta y de persona muy bien educada, segura, alegre. Extremadamente bonita, la personificación de la moda Belle Époque, está de pie justo un paso por detrás del duque y la duquesa de York (futuros rey Jorge V y reina María) durante su visita oficial al castillo Howth, el cual ha alquilado lord Ashbourne como residencia formal apropiada al cargo de lord canciller. Flanqueando al grupo real están sus padres, el arzobispo de Dublín, el presidente de la Alta Corte de Irlanda —los mentores de su juventud, fijos como en un friso exaltado, «con calma y conscientes de una ascendencia social y económica que parecía pertenecerles por derecho».

Ésta es la honorable Violet Gibson en su juventud, afianzada con firmeza y seguridad a una casta adornada con privilegios, cubierta con pamelas y un título que habla de su importancia en la élite gobernante angloirlandesa. Ésta es su vida, antes de que sus pensamientos se revolvieran contra ella, antes de que el mundo que ella conocía se volviera completamente loco.

02

¡Abrid, oh puertas celestiales!

Al igual que los ramilletes florales de los techos del baile de su madre, no se esperaba que Violet Gibson hiciera mucho. Su vida, como hija del hombre de estado preeminente de Irlanda, la vivía en las alturas, allí arriba con los sans pareil. Era una existencia refinada y remota, lejos de la sangre y el lodo de la política irlandesa y de las condiciones de subsistencia en la que la mayoría de la población vivía. Había conciertos, galerías de arte, conferencias a las que asistir, salones para charlar y coquetear y beber té en porcelana china. Había paseos en carruaje por las calles de altos muros de Dalkey, un barrio de moda en las afueras de Dublín en donde los Gibson mantenían una residencia; y, desde su casa en la ciudad, recorridos por y alrededor del cohesionado núcleo de instituciones: la Real Sociedad de Dublín, el Trinity College, la Biblioteca Nacional, y los clubs alrededor de St. Stephen’s Green. Caminando entre ellos, o por Grafton Street, la gente se iba encontrando constantemente entre sí. La sociedad era lo suficientemente pequeña como para conocer a «todo el mundo» o a sus parientes; la genealogía era un segundo lenguaje, y nadie cuestionaba el grandioso pabellón de un árbol de familia si aparecía en la Burke’s Landed Gentry of Ireland, a pesar de que sir Bernard Burke era poco estricto en la exigencia de sus propias pruebas de ascendencia.

Los Gibson vivían en una casa georgiana maravillosamente amueblada en Merrion Square, una zona codiciada por la élite de Dublín. El padre de Violet, Edward, había nacido aquí en 1837, hijo de un rico procurador que tenía el despacho del taxing master[1]en Chancery. Era una fortuna familiar, acumulada durante cuatro siglos desde que los Gibson, protestantes ingleses, se establecieron en el condado de Meath, y que consistía principalmente en dinero en efectivo más que en grandes propiedades. (En 1885, la familia tenía registrados menos de dos mil acres en tierras.) Siendo la práctica de la ley la principal profesión de los antepasados de Edward, parecería que la justicia británica prestó valiosos servicios a la familia en más de un modo. Edward, además de su propios recursos, con una profesión bien remunerada, recibía de su padre unos considerables ingresos anuales.

Edward era un chico enfermizo, le sacaron de la escuela preparatoria a causa de su frágil constitución y recibió clases particulares en casa. Consiguió el excepcional honor de ganar una plaza en el Trinity College de la Universidad de Dublín cuando tenía quince años. Estudió historia inglesa, literatura inglesa y ciencias políticas, llegó a ser presidente de la Sociedad de Historia, y atesoraba premios «y con veinte años, una reputación por la que muchos hombres suspirarían en vano a los cuarenta». Se formó como abogado en Londres, y tras obtener el título en 1871 ejerció en Irlanda infatigablemente durante los siguientes doce años. Poco se conoce de su carrera jurídica, quizá porque no hubo nada relevante. Sus enemigos alegaban que «jamás tuvo ninguna experiencia de la que valiera la pena hablar»; otros, que «dotado de muchos medios, no tenía la necesidad de esclavizarse con su profesión, y podía permitirse dedicar mucho tiempo a las funciones públicas». En 1875, a los treinta y siete años, fue elegido para la Cámara de los Comunes como diputado conservador por la Universidad de Dublín. Fue una victoria fácil. El electorado para el escaño era diminuto, un par de miles a lo sumo, y a la mayoría se le permitió votar dos veces, una vez como graduados en la universidad y otra en su circunscripción electoral; pero a partir de ese momento, Edward Gibson se convirtió en una prominente figura de la vida civil.

Se distinguía por su mata de pelo prematuramente blanco como la nieve y su espléndida «cara irlandesa», iluminada por un par de ojos negros penetrantes; también por su elocuencia (aunque podía ser hablador, con discursos que raramente duraban menos de una hora); y de caballerosa equidad, una cualidad inusual en los políticos irlandeses. Era, como un periodista escribió, «un hombre de temperamento equilibrado, modales pulidos, gran erudición, totalmente desprovisto de cualquier clase de sentimiento rencoroso hacia sus compatriotas, que no tiene nada en contra de ninguno, y con buenos deseos para todos ellos». Su ingenio, su ironía mordaz y contundente, pronunciados «con una voz melosa apenas suavizada por el auténtico acento dublinés», hacían de él una figura atractiva en la Cámara de los Comunes, en donde estaba considerado como uno de los «fajadores más duros» junto con Gladstone y Randholf Churchill. «Nunca deja de estar a la altura de las circunstancias en un gran debate. Es de los pocos oradores de la Cámara a quien los dos lados escuchan con sumo interés… Cuando se corre la voz en el vestíbulo o en el salón de té de que “Gibson está de pie”, invariablemente todos se precipitan hacia dentro.»

Provisto de una pequeña almohada de aire de viaje, Gibson se movía entre las cámaras de Dublín y Westminster en el Royal Mail Service vía Holyhead y Kingstown, una travesía por mar de poco más de tres horas. Anunciaban que los paquebotes tenían «alojamiento inigualable de primera clase, cabinas privadas en cubierta, lavabos, salas de fumadores, y todos los adelantos modernos. Disponen de luz eléctrica.» Se disponía también de tarifas más económicas para arreglos menos espaciosos, las cuales las cogían las decenas de miles de hombres, mujeres y niños parte del masivo éxodo desde una Irlanda en la que pocos compartían la fortuna de los Gibson. Al menos tres millones de personas salieron entre 1845 y 1870, con su desgracia como la suerte más típica en un país en donde la pobreza de la mayoría contrastaba drásticamente con la riqueza de unos pocos, en donde las economías del laissez-faire y las políticas díscolas acompañaban a enormes oscilaciones entre la conciliación y la coacción, toques de queda, ley marcial.

Cuando Gibson tomó posesión de su escaño en la Cámara de los Comunes, la mayoría de los ingleses se había olvidado del «Problema Irlandés». Los defensores de la Home Rule,[2] que demandaban el derecho al autogobierno, aún no habían llegado a ser más que «molestias menores en la periferia de la vida parlamentaria». Al considerar como pacíficas las condiciones en Irlanda, el gobierno conservador de Disraeli, formado en 1874, estaba aplicando una política de no intervención y de dejar que las cosas siguieran su curso. Al principio Gibson apoyaba esta inactividad. Rechazaba por absurdos a esos Home Rulers que hacían campaña en favor de la reforma agraria en Irlanda, y sostenía que la mayoría de los arrendatarios irlandeses (la mayoría de la población católica) era «excepcionalmente próspera», que «las cajas de ahorros rebosaban de los millones de la gente». Antes de que pasaran dos sesiones parlamentarias, había causado tal impresión que Disraeli le nombró procurador general de Irlanda. Gibson convirtió su modesto despacho (mantenido tradicionalmente como un trampolín a la judicatura) en uno de los departamentos más influyentes de la administración irlandesa. Se le conocía incluso como el «controlador real (de la policía) en el Castillo de Dublín» y era quien daba a todos los demás las órdenes de marcha.

La posición de Gibson como protegido de Disraeli llegó a un repentino final cuando este último falleció en abril de 1881. Siguió después una prolongada lucha por el poder en el Partido Conservador y un alarmante deterioro en los asuntos irlandeses. Cuando Gibson fue nombrado procurador general de Irlanda en 1885, el país se estaba hundiendo rápidamente en la anarquía. Los comentarios previos de Gibson sobre la prosperidad de los arrendatarios irlandeses parecían ahora de una simpleza culpable. El campo estaba convulsionado por la Guerra de la Tierra, un conflicto entre los campesinos medio muertos de hambre y la antigua clase terrateniente gobernante, y cerca de quince mil arrendatarios fueron desahuciados violentamente por impago de las rentas entre 1879 y 1883 (más que en los anteriores treinta años). «Saquearon las casas, tiraron fuera el mobiliario, apagaron las chimeneas, y tomaron posesión de un poco de paja como señal en cada uno de los casos en que el propietario había retomado sus derechos. Desde entonces, los habitantes se dedicaron a vagar por el mundo.» En respuesta, algunos propietarios fueron asesinados. Otros se enfrentaron a la famosa política de no rentas de «boicot» —llamada así por el capitán Charles Boycott, una de las víctimas de dicha estrategia en mayo— organizada por la Liga Agraria («la tierra de Irlanda para la gente de Irlanda») y respaldada por los Home Rulers a quienes tanto despreciaba Gibson. Sólo en 1880 se atribuyeron a los militantes activistas de la Liga Agraria 2.590 incidentes de asesinatos, agresiones (incluyendo cortes de orejas), intimidaciones, ataques a animales y otras atrocidades.

Irlanda era un lugar de confusión y devastación, suspendido entre dos lenguas, entre dos ideas opuestas sobre a quién pertenecía el país. La combinación entre una crisis agraria y un decidido intento de organizar un desafío a la estructura existente de la propiedad de la tierra dio como resultado algo bastante inaudito: una fusión entre la protesta radical en el campo con la disciplinada oposición parlamentaria en la forma del Partido Irlandés de Charles Stewart Parnell. Este último, que había pasado algún tiempo en la cárcel, tenía él mismo obligaciones de propietario, pero quería que los campesinos poseyeran su propia tierra y que Irlanda se desarrollara como un país capitalista. Impecablemente conservador en sus actitudes, sabía cómo alentar a la violencia que se podría desencadenar si no se satisfacían las demandas de reforma agraria y de Home Rule. «Irlanda lleva llamando a las puertas inglesas el suficiente tiempo con guantes de seda, y ahora llamará con mano de hierro», dijo en una reunión de partidarios en 1885, con la voz temblorosa por la pasión. Los unionistas (así llamados por su lealtad para con el Acta de Unión de 1880 por la que Irlanda se unió políticamente al Reino Unido) aludían temerosamente a un «reinado de terror» y se imaginaban a sí mismos dentro del paisaje amenazador del horror gótico que tan convincentemente hacían suyo los novelistas irlandeses (culminado en el Drácula de Bram Stoker, cuyo primer título, El muerto viviente era una metáfora apropiada para la realidad imposible en la que se encontraban muchos angloirlandeses).

Gibson, habiéndosele concedido el título de primer barón de Ashbourne por encima de su nombramiento como lord canciller, no tardó en dejar su impronta como «el vigilante de la conciencia irlandesa de la reina». Puede que haya sido el siniestro sentido de amenaza de un nacionalismo católico envolvente, o puede que haya sufrido algún verdadero examen de conciencia desde su ruda interpretación de los arrendatarios irlandeses disfrutando en los años duros, o puede que haya sido puro cálculo político (Westminster estaba entonces dominado por largos y muy encendidos debates sobre Irlanda), pero en el espacio de unos días redactó él mismo una ley —la Ley de Compra de Tierras, pronto comúnmente conocida como la Ley Ashbourne— que confería a los arrendatarios irlandeses oportunidades de compra de sus posesiones en condiciones favorables. Ésta fue la solución Ashbourne a la cuestión de la Home Rule: matarla con amabilidad. El gobierno debería seguir ejerciéndose desde Westminster, no mediante la represión sino mediante una reforma gradual encaminada a mejorar las circunstancias del pueblo de Irlanda.

La ley determinó la reputación de Ashbourne como un conservador paternalista, un sirviente de la corona leal al Acta de Unión pero también de los derechos inalienables (o al menos parte de ellos) de su población súbdita. Ashbourne, por supuesto, tenía sus detractores —aquellos que rechazaban admitir que la corona tenía el derecho de otorgar lo que no le pertenecía. Dentro de la propia familia Ashbourne, la tirantez se convirtió en un conflicto doloroso e irresoluble; por orden de importancia entre los que estaban en desacuerdo con él, estaba su propio hijo y heredero, Willie. Tan categórico en su nacionalismo irlandés como lo era su padre en su unionismo, Willie aborrecía la dominación británica con, como caracterizaba memorablemente Alice James, todos sus «compendios de remedios horribles, paternalistas, doctrinarios, mal digeridos, y siempre-por-el-bien-de-Irlanda».

Edward Gibson se casó con Frances Colles, de diecinueve años de edad, del condado de Meath, en 1868. En ese año tuvo a su heredero, William, al que siguieron siete niños en una década: Henry (Harry), Elizabeth (Elsie), Edward, Ernest (conocido por su segundo nombre, Victor), Frances, Violet (Vizie), nacida en 1876, y finalmente Constance. En 1872 murió el padre de Gibson, dejándole una gran fortuna. El valor del patrimonio se publicó en los periódicos y era de 61.000 libras (aproximadamente 4 millones de libras de hoy), «además de los bienes raíces». «Qué tremenda cantidad de dinero supongo que tendrás», escribió Frances a su «querido esposo», que se encontraba fuera en aquella ocasión. «Realmente me asusta pensar en ello.»

Aunque su fortuna, su éxito profesional y su numerosa prole le fortalecían, se describía a Gibson como «un hombre muy hogareño», dedicado a su mujer y a sus hijos, disfrutando de su compañía en una medida poco habitual entre los políticos de su generación. Pero a pesar de su deseo de pasar el mayor tiempo posible con ellos, a menudo los hechos forzaban a que la familia se separara. Durante estos períodos, un constante flujo de cartas de su ansioso padre perseguía a los niños. Las reuniones eran momentos alegres pero emocionalmente tumultuosas, estando su presencia indisolublemente asociada con su ausencia. En una entrevista en 1886, se le veía «divirtiendo a sus hijitas, una de las cuales [Violet] está sentada sobre sus rodillas, intentando desviar su atención de los informes parlamentarios del debate de la última noche, para que admirase su muñeca». Tales tácticas de distracción tenían un éxito limitado. «Tiene», informaba otro periodista con admiración, «un maravilloso poder de abstracción, y la conversación no le molesta en absoluto».

Para Violet, en particular, su abstracción era un vacío, un pozo de oscuridad en lo que Virginia Woolf describía como «ese espacio de gran catedral que era la infancia». Estar a la vez consentida e ignorada era lioso, una confusión extra no deseada durante el rutinario trabajo de madurar. De entre todos los niños, Violet parece haber adoptado las estrategias más llamativas para hacer frente a esta ambivalencia. «Mostraba signos, incluso de pequeñita, de un temperamento peculiar», su hermana menor Constance lo recordaba. «Se mostraba histérica e impaciente en la compostura, tenía arrebatos del peor de los genios, por la menor pequeñez y a menudo perdía el control de sí misma.» W. B. Yeats comentó en una ocasión que los niños «lloran, como los genios, mares de lágrimas por algún Orfeo muerto con quien han soñado y pasan con asombrosa indiferencia, como los genios, entre los dolores de su propio hogar». Violet nunca estuvo dotada de tal asombrosa indiferencia.

Puede que Violet aprendiera a patalear el suelo para llamar la atención (cuando Lucia Joyce hizo lo mismo, su padre, James, aludía a sus «escenas del rey Lear»), pero también aprendió las maneras adecuadas de una joven honorable, el título que adquirió, a la edad de nueve años, cuando su padre se convirtió en lord. Era una chica preciosa, de complexión muy elegante con rasgos pre-rafaelianos, proporciones diminutas (su altura de adulta era de 155 cm), ojos grises pensativos. Cantaba bien y le gustaba el arte, intereses ambos que tenía para disfrutar en su tiempo libre. Su educación, impartida en casa por institutrices, abarcaba poco más. También hubo viajes, para ampliar la mente. Cuando tenía diez años, visitó Italia por primera vez, alojándose en Venecia y en los Lagos italianos, a los que volvió con regularidad durante varios años. En los meses de verano, su familia se escapaba a una pequeña propiedad cerca de Boulogne-sur-Mer, alquilada a largo plazo por su padre a mediados de la década de 1880. Violet aprendió un excelente francés y animó a su padre a que hiciera lo mismo. Ésta era una oportunidad, contra las demandas competidoras de sus muchos hermanos, para comunicarse con él en exclusividad, para aprovechar su distracción en sus propias necesidades. Pero él nunca llegó a dominar la lengua.

Cuando se convirtió en lord canciller, el nuevo lord Ashbourne adquirió el enorme salario de 8.000 libras anuales (equivalentes a 640.000 libras de hoy), un asiento en el gabinete, un blasón familiar («sobre la loma un pelícano en su piedad»), y un lema, cogido del Libro de los Salmos: Coelestes pandite portae (¡Abrid, oh puertas celestiales!). Sin ninguna duda, los Ashbourne conocían poco de las barriadas al norte de Liffey, o de los sucios suburbios del norte posteriormente diseccionados por James Joyce en Dublineses. Los pobres de Dublín estaban entre los peores alimentados y los peores alojados de Europa, con una tasa de mortalidad entre los adultos sólo superada por ciudades como Trieste o Río de Janeiro. Las condiciones de vida eran especialmente miserables, con un 25 por ciento de familias morando en pisos de una habitación ocupados por más de cuatro personas. Para la familia del lord canciller, encerrada tras «la muralla de respetabilidad protestante», la miseria, las agitaciones en el campo, los asesinatos y los arrestos en masa se mantenían a raya. Eran ruidos fuera de escena de una vida de circuito cerrado de bailes, diversiones y jovialidad en la que encajaba magníficamente la casa de Merrion Square.

En los álbumes encuadernados en cuero (diligentemente recabados por Constance) hay un artículo del World titulado «Celebridades en su hogar», en el que el reportero describe una jadeante visita a la residencia de Merrion Square, una casa repleta de riquezas y maravillosamente planificada: muebles de Chipendale, escritorios Empire, aparadores Sheraton, trabajos floridos de estuco italiano, porcelana de Dresden. Al final del primer tramo de escaleras, «una alcoba encantadora especialmente construida por lord Ashbourne para albergar la maravillosa estatua en mármol blanco de Carrara de Paolo y Francesca da Rimini… un exquisito espécimen de escultura, y muy apreciada por lord Ashbourne, quien la adquirió en la Exhibición de Arte de Milán en 1872». Había techos de Adam, grabados de Bartolozzi, «muy apreciados por lady Ashbourne, quien ella misma es una coleccionista apasionada»; un comedor en blanco y carmesí para cuarenta personas; una biblioteca conteniendo confortables sofás Chesterfield y butacas y un escritorio grande. Había libros y curiosidades por doquier, y había flores cortadas en profusión. La impresión es la de una casa dedicada a recibir invitados formales, a la adquisición de maravillosos objetos, pero también, en la atmósfera menos convencional de la biblioteca, a ser utilizada por toda la familia, a la relajación y a la recreación.

El vestíbulo hablaba de otros tiempos pasados. Adornado con espadas, mosquetes, pistolas, trabucos «y otras armas menos civilizadas». Harry, el hermano de Violet, era un tirador de rifle y pistola de primera clase. Su antigua revista escolar informaba que «escapó por poco de tener que luchar a duelo con un francés, su oponente en una competición, por haber disparado desconsideradamente con la izquierda, la cual podía utilizar igual de bien que la derecha». Bien podía Violet haber aprendido algo de él sobre cómo disparar, y de la selección de armas que colgaban en el vestíbulo de Merrion Square.

[1]Persona independiente nombrada por la Alta Corte de Irlanda que tasa los costes legales de una parte en un asunto legal. (N. del T.)

[2]Una suerte de Estatuto de Autonomía para Irlanda. (N. del T.)

03

El problema de Ser

La principal aspiración para las hijas de lord Ashbourne era casarse bien y consolidar así la respetabilidad de la familia angloprotestante. En ello, tanto Elsie como Frances probaron ser muy aplicadas: Elsie se casó con William, quinto barón Bolton del Castillo de Bolton en 1893, y Frances se casó con Alexander Horsbrugh-Porter, hijo de sir Andrew Porter, en 1904. De las hijas solteras se esperaba que permanecieran en casa y cuidaran de sus padres, un papel que la hija más joven, Constance, fiel a su nombre (o quizás rehén de él), asumió con disciplinada devoción. Violet, determinada a huir de su destino, iba a tomar un camino completamente diferente.

La preparación para estos roles era simple: educación en casa hasta los doce años; lectura (no demasiada, ya que podría crear un exceso de pensamiento independiente); idiomas, modales (una reverencia bien ejecutada les venía bien, lo mismo que unas firmes, aunque buenas, maneras con los sirvientes). Había también labores de aguja, una actividad que Virginia Woolf aprendió a odiar al simbolizar una especie de pasividad mecánica. No hubo mujeres poetas en el siglo XVII, decía, porque la hermana de Shakespeare estaba demasiado ocupada remendando medias o ocupándose del estofado. Alice James, cuyos considerables talentos literarios quedaron eclipsados por la fama de sus hermanos, le confiaba a su diario la renqueante impotencia de esta pasividad. Describía «cómo intentaba sentarme inmóvil a leer en la biblioteca cuando de repente unas oleadas de inclinaciones violentas invadían mis músculos y las cuales asumían algunas de sus más variadas formas, tales como lanzarme por la ventana, o golpear en la cabeza al pater benigno mientras se sentaba a escribir en su mesa con los mechones plateados». Similares condiciones reinaban en Merrion Square. Del artículo «Celebridades en su hogar» del Word, conocemos que «lord Ashbourne trabaja generalmente rodeado de su familia en la sala “verde”, la cual se utiliza con más frecuencia cuando están todos sentados juntos. Algunos de sus discursos y sentencias más importantes se escribieron allí». El pater benigno, como Mr. James, sentado en su escritorio, los mechones plateados cayendo sobre sus papeles y libretas mientras la joven Violet forcejeaba con el sustrato volcánico de sus emociones hasta que finalmente estallaban en «el peor de los genios», para el horror de su familia.

A diferencia de sus hermanas, quienes disfrutaban de constituciones fuertes (Frances era una jugadora apasionada de hockey, pasión que estaba a la par que «las matemáticas y el cuidado de mascotas»), Violet era una niña extremadamente delicada, condenada a guardar su energía más que a gastarla. Irónicamente, la frustración total de esta situación es más que probable que produjera las enérgicas rabietas que los convencionalismos médicos (por no mencionar los sociales) desaprobaban. Sus enfermedades —fiebre escarlata a los cinco, una prolongada peritonitis a los catorce, pleuritis a los dieciséis, rubéola a los veinte— la hicieron diferente, apartada de sus hermanos, creando la expectativa de que la suya debía de ser una vida de desmayo y chaise longue sobre el que echarse «como un trozo de madera», como decía Virginia Woolf. Retomando este tema de la vida evitando a los enfermos, Alice James clamaba contra las contradicciones producidas por la combinación de un vívido intelecto y un cuerpo débil: «Me veo a mí misma absolutamente grotesca, una miserable, arrugada, una extraña encerrada entre cuatro paredes, con esa extraordinaria desproporción entre lo que se siente y lo que se ve y se oye…un volcán emocional interior, con la reverberación externa de un ratón y el significado físico de un lápiz barato.»

Al reflexionar sobre esta terrible disyuntiva, Florence Nightingale constataba que de niña pequeña tenía «la obsesión» de que «no era como los demás». Era «un monstruo»; ese era su «secreto que en cualquier momento se podía descubrir». Su novela autobiográfica Cassandra (escrita en 1852 pero que no se publicó en vida) era un análisis mordaz de las tensiones y los convencionalismos que llevaron a muchas mujeres de la época victoriana al silencio, la depresión, las enfermedades, incluso a los manicomios y a la muerte. Al leerlo a finales de la década de 1920, a Virginia Woolf le pareció que era más como gritar que escribir.

Violet a la edad de diecisiete años, poco antes de su presentación como debutante en la corte.