10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ibidem

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Edition Noema

- Sprache: Deutsch

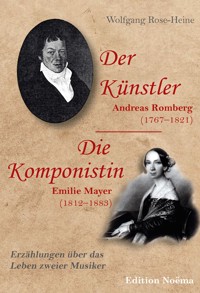

Auch wenn die Bekanntheit eines Komponisten eng mit der Qualität seiner Werke und der Anerkennung zu Lebzeiten verbunden ist, so spielt doch auch oft der Zufall eine Rolle, ob das Werk weiterhin bekannt bleibt und in die Konzertprogramme gelangt. Was wäre aus Bach geworden, wenn Felix Mendelssohn-Bartholdy ihn nicht aus dem drohenden Vergessen ans Licht gebracht hätte? Mendelssohn selbst widerfuhr in Deutschland eine lange Zeit der Missachtung nach Wagners antisemitischem Aufsatz von 1850. Auch Haydn erhielt völlig unberechtigt nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie Mozart und Beethoven. Und zu Lebzeiten Haydns und Mendelssohns gab es ebenso anerkannte Komponisten, deren Namen und Werke außer in Musikwissenschaftlerkreisen heute kaum noch jemand kennt. Zwei davon sollen hier einer interessierten Leserschaft wieder bekannt und lebendig gemacht werden, indem ihre abwechslungsreichen Lebensgeschichten beschrieben werden, romanhaft, ohne den Fokus zu sehr auf musikwissenschaftliche Details zu richten: Andreas Romberg (1767–1821), ein Künstler zwischen Hofdienst und Künstlerfreiheit, und Emilie Mayer (1812–1883), die wichtigste deutsche Komponistin des 19. Jahrhunderts. Romberg, Mitglied einer weit verzweigten Musikerfamilie, spielte über Jahre eine herausragende Rolle im städtischen Musikleben Hamburgs, bis ihn die napoleonischen Feldzüge zwangen, nach Gotha zu gehen und sein freies Künstlerleben gegen den Hofdienst einzutauschen. Emilie Mayer, Apothekerstochter aus Friedland, entschied sich erst spät, dann aber umso konsequenter für eine Karriere als Komponistin. Sie behauptete sich in Stettin und dann in Berlin sehr erfolgreich in dieser von Männern geprägten Domäne und war im 19. Jahrhundert die einzige Komponistin von Sinfonien. Beide Musiker gerieten in unverdiente Vergessenheit – das vorliegende Buch will einen Beitrag dazu leisten, dies zu ändern.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 178

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

ibidem-Verlag, Stuttgart

Inhaltsverzeichnis

Der Künstler: Andreas Romberg (1767–1821)

Einleitung

Gotha, 10.11.1821

Hamburg, Herbst 1799

Vechta, 27.4.1767

Amsterdam, 1775

Münster, 1790

Gotha, 10.11.1821

Bonn, Dezember 1790

Bad Mergentheim, Herbst 1791

Münster, Dezember 1792

Münster, Ostern 1793

Hamburg, Februar 1795

Rom, Februar 1796

Wien, 1796

Wien, 1797

Gotha, 10.11.1821

Hamburg, Sommer 1799

Hamburg, Herbst 1799

Hamburg, Herbst 1800

Paris, 4.4.1802

Auf dem Schiff, 1802

Hamburg, 1807

Hamburg, 1809

Hamburg, Weihnachten 1814

Gotha, 10.11.1821

Gotha, Januar 1816

Gotha, Herbst 1820

Gotha 10.11.1821

Gotha, Ende November 1821

Hamburg, Sommer 1827

Vom Vergessen und Erinnern

Die Komponistin: Emilie Mayer (1812–1883)

Einleitung

1. Das Kind

2. Die junge Frau

3. Bei Loewe in Stettin

4. Berlin, Berlin

5. Wieder Stettin

6. Letzte Jahre in Berlin

7. Vergessen und erinnern

Impressum

Edition Noëma

Der Künstler: Andreas Romberg (1767–1821)

Einleitung

Andreas Romberg ist ein Komponist der Klassik, drei Jahre älter als Beethoven und fünf Jahre vor ihm gestorben, Spross einer weit verzweigten Münsteraner Musikerfamilie. Er lebte und komponierte in einer Zeit, in der sich das Virtuosentum entwickelte und Geiger wie Paganini das Publikum beeindruckten. Auch sein Vetter Bernhard war als Virtuose am Cello erfolgreich. Andreas Romberg widmete sich aber mehr der Komposition und versuchte mit seinem „deutschen“ Geigenstil ein Gegengewicht gegen die bevorzugte italienische Spielweise zu setzen. Und Andreas Romberg lebte in der Zeit des Umbruchs. Das erstarkende Bürgertum bot den Musikern eine freiere Form, von ihrer Kunst zu leben. Sie waren nicht mehr unbedingt auf Anstellungen bei Hofe oder in Kirchen angewiesen. Allerdings war diese Zeit auch durch politische Unruhen und Kriege gekennzeichnet, was erheblichen Einfluss auf Rombergs Leben, auch als Künstler, haben sollte und auch einen Einfluss darauf gehabt haben dürfte, warum er heute nicht mehr zu den bekannten Klassikern zählt. Seine Lebensgeschichte ist aber höchst bemerkenswert und auch seine Musik sollte wieder mehr beachtet werden.

Die folgenden Ausführungen stützen sich hauptsächlich auf die in Hamburg erschienene Doktorarbeit Kurt Stephensons von 1937 über Romberg für die Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Auch das Buch von Martin Blindow über „Die Musikerfamilie Romberg“ (2010) für das Stadtarchiv Münster war sehr hilfreich, besonders in Bezug auf die zahlreichen Namen und Rufnahmen der vielen Romberg-Kinder.

Gotha, 10.11.1821

„Der Bernhard muss kommen!“

Unruhig wühlte der kranke Mann im dicken Federbett herum. Auf der bleichen Haut seiner Stirn sammelten sich Schweißtröpfchen, aber seine Wangen glühten im Rot des Fiebers. Das schütter werdende dunkle Haar, durch das sich erste Grautöne zogen, lag wirr um die Schläfen. Die Augenlider waren fast geschlossen. Der Atem rasselte leise, wenn er ihn angestrengt in die Lungen saugte.

Neben seinem Bett sitzend tauchte eine vielleicht ein Jahrzehnt jüngere, aber etwas verlebt wirkende Frau ein Leinentuch in das Wasser eines auf einem Nachtschränkchen stehenden Beckens, wrang es aus und betupfte damit kühlend die Stirn ihres Mannes.

„Ja, Andreas, der Bernhard ist auf dem Weg. Ich habe die Depesche vor drei Tagen nach Hamburg geschickt. Er muss bald ankommen.“

Ein brauner Vorhang verhängte das einzige Fenster des Zimmers, durch den kaum Helligkeit hereindrang. Auf dem Nachtschrank bleckte eine einzelne Kerze und schickte zuckende Schatten in die Nischen hinter dem großen Wäscheschrank. Durch die halb offene Tür fiel weiterer Kerzenschein herein, brachte aber kaum mehr Helligkeit in den Raum. Auf dem Flur vor der Tür saßen aufgereiht auf Stühlen an den Wänden Kinder. Heinrich, schon ein junger Mann mit seinen neunzehn Jahren, der drei Jahre jüngere Ernst August und Cipriano, gerade vierzehn geworden im letzten Oktober, neben ihm trugen gestreifte Westen zu ihren dunklen Bundhosen und den weißen Hemden und saßen zunächst der Tür nebeneinander. Ihnen gegenüber hielt ihre älteste Schwester Amalia, nur ein Jahr jünger als Heinrich, die achtjährige Johanna auf ihrem Schoß, die ihren Blondschopf auf deren linker Schulter abgelegt hatte. Neben ihr hielten auch die elfjährige Theresia und die ein Jahr jüngere Johanna ihre jüngeren Geschwister Emilia und Andreas auf den Knien, die beide erschöpft eingeschlafen waren. Amalia war in ein dunkelrotes, langärmeliges Kleid aus dickem Stoff mit einer weißen Spitzenbordüre um Ausschnitt und Ärmelenden gewandet, die Schwestern trugen einfache, hellblaue Hängekleidchen, denen man ansah, dass die jüngeren die Kleidung der älteren auftragen mussten. Der kleine dreijährige Andreas hatte einen einteiligen schlichten Schlafanzug und dicke, etwas zu große Wollsocken an. Er würde sicher bald in sein Kinderbettchen zu der erst drei Monate alten Charlotte, die in ihrer Wiege schlief, gelegt werden.

„Es ist so düster“, flüsterte der Kranke, „ist denn schon Geisterstunde?“

„Die Turmuhr hat gerade erst vier geschlagen“, beruhigte ihn die Frau. „Es war den ganzen Tag wolkenverhangen und es wird schon so früh dunkel im November. Aber schlafe ruhig, schlafe dich gesund. Wir brauchen dich noch, mein Liebster.“

„Der Bernhard muss kommen, er wird kommen. Ohne den Bernhard kann ich nicht gehen. Der Bernhard darf nicht wieder fort.“

Unruhig zuckend und Unverständliches in sich hinein murmelnd fiel er in einen oberflächlichen Schlaf.

Hamburg, Herbst 1799

„Wann geht die Kutsche?“

„Morgen früh um acht Uhr. Ich muss auch noch ein paar Dinge zusammenpacken. Diesmal ist es ja wirklich für länger. Willst du nicht doch mitkommen?“

„Weißt du, irgendwie bin ich mit diesem Paris nie recht warm geworden. Und wir waren noch so jung damals. Fünfzehn Jahre ist das nun schon her. Wir galten als junge Talente für die Zukunft. Aber über eine zweite Saison sind wir nicht hinaus gekommen. Da lieb ich mir doch mein Hamburg.“

„Ach, Andreas, hier sind wir doch auch gerade an einem Wendepunkt. Unser Vertrag mit dem Theater ist ausgelaufen und wir müssen erst einmal sehen, wie es hier weitergehen kann. Seit der alte Schröder die Faxen dicke hatte und hingeschmissen hat, sieht die Zukunft nicht gerade rosiger aus.“

„Diese dickköpfigen Hanseaten sehen einfach nicht ein, dass ihre Zunftmusiker eine Entwicklung nur behindern. Wenn diese alten Fiedler und Tuter mitspielen müssen, will ich durch sie meine Kompositionen nicht verhunzen lassen. Ich kann Schröder schon verstehen, er hat es lange genug versucht, dagegen anzugehen.“

„Aber das ist doch gerade ein Grund dafür, die Zelte hier abzubrechen und es in Paris zu versuchen. Bessere Musiker hat es dort allemal.“

„Ich bin einfach noch nicht soweit. Erinnerst du dich an Madame Danican-Philidor?“

„Aber klar. Ich will sie aufsuchen. Mal sehen, ob sie sich noch an mich erinnert. Und vielleicht kann sie auch immer noch ein paar Türen für mich aufstoßen.“

„Also die gute Anne hat mir damals gesagt, wir könnten bekannt wie Gluck oder unser lieber Haydn werden, aber wir sollten uns nicht von der Mode hinreißen lassen, nur die eigene Wahrheit dringt in die Herzen. Ich will einfach mal eine Zeit ganz für mich haben. Ich will komponieren und meine eigene Wahrheit dabei suchen. Und die finde ich in Paris nicht.“

„Nun gut, dann soll es wohl so sein. Zweiunddreißig Jahre gehen wir nun schon gemeinsam durchs Leben. Und nun trennen wir uns zum ersten Mal. Es zerreißt mich schon ein wenig, mein Lieber.“

„Du hast Recht und ich spüre das genauso. Aber du bist ja nicht aus der Welt. Nur unsere Wege gehen hier auseinander und das macht mich eben auch traurig. Aber vielleicht ist es auch gut. Wir sind erwachsene Männer und keine kleinen Jungen mehr. Lass uns schauen, wie sich unsere Zukunft entwickelt.“

Andreas und Bernhard Romberg saßen in ihrem großen Zimmer in ihrer Hamburger Wohnung , Andreas auf einem Stuhl am Sekretär, ein paar halb beschriebene Notenblätter vor sich, und Bernhard auf dem Bett, neben ihm sein offenstehender, mit Kleidungsstücken gefüllter, großer Reisekoffer. Eine Zeitlang schwiegen sie und hingen ihren Gedanken nach.

„Lass uns von etwas weniger Traurigem reden. Was wird aus dir und Katharina?“

„Na, nach dem Auftritt vor zwei Wochen kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Du wirst sehen, übers Jahr komme ich und hole sie als meine Frau zu mir. Und was ist mit dir und Magda?“

„Alles gut. Nachdem es erst mal raus war, ist klar, dass wir uns einig werden. Ich lieb sie wirklich. Sie ist vielleicht keine Schönheit, aber sie ist stark und verlässlich. Ich denke, das wird eine gute Ehe. Aber wir werden natürlich auch eine Verlobungszeit einhalten. Wir wollen den alten Nicolaus nicht noch mehr verschrecken.“

„Mein Gott, Vater Kramcke, hat der dumm aus der Wäsche geschaut, als ihm die Brüder Romberg gleich zwei Schwestern aus seiner Kinderschar weggeschnappt haben. Ich finde es toll. Und wenn wir uns jetzt auch trennen, die Familienbande wird nichts lösen können, du wirst sehen.“

Kurz vor acht standen Bernhard und Andreas links und rechts neben dem großen Reisekoffer. Es war recht frisch für den 1. Oktober, aber es würde ein sonniger Herbsttag werden, so wie es aussah. Als die Postkutsche vorgefahren und die Koffer aller Reisenden auf dem Dach der Kutsche verstaut waren, umarmten sich die beiden Vettern und hatten Mühe wieder voneinander zu lassen. Dann stieg Bernhard ein.

„Du wirst sehen, ich hole dich noch nach Paris. Wir sehen uns im nächsten Jahr“, rief er sich aus dem Fenster lehnend, als die Kutsche anfuhr.

„Adieu, mein Bruder“, rief ihm Andreas nach. Dann hüllte er sich fröstelnd in seinen Mantel und machte sich auf den Rückweg zu seiner Arbeit. Er summte dabei eine Melodie vor sich hin, die er sich als Thema für sein neues Violinkonzert ausgedacht hatte.

Vechta, 27.4.1767

Ein wütendes Krähen drang vom Schlafzimmer in die Wohnküche, wo ziemlich angespannt Gerhard Heinrich Romberg auf einem Küchenstuhl saß und jetzt aufsprang. Ein paar Minuten musste er noch hin und her laufen in dem nicht sehr großen Raum, bis ihn die Hebamme in das Schlafzimmer zu seiner Frau hereinholte. Maria Elisabeth lag erschöpft, aber lächelnd in den Federkissen und hielt das Neugeborene im Arm.

„Das ist unser Sohn“, sagte sie. „Es hat doch etwas länger gedauert, so dass es kein Sonntagskind geworden ist.“

Gerhard streichelte erst seiner Frau über die schweißnassen Haare und tätschelte dann die Wange seines ersten Kindes.

„Die Sonne kommt gerade hervor“, sagte er. „Er ist wunderschön. Er kommt nach seiner Mutter. Ist der Name für dich gut so?“

„Aber ja, das haben wir doch besprochen. Ein Junge soll nach seinem Patenonkel benannt werden und das wird dein Bruder Andreas Jakob. Ich mag den Namen Andreas wirklich. Willst du ihn mal halten, deinen Andreas?“

Vorsichtig nahm Gerhard das in Tücher gewickelte Kind in seine großen Hände und dann, das Köpfchen stützend, an seine Brust.

„Na, mein kleiner Andreas, was hältst du von der Welt? Wir werden sehen, was sie für dich bereit hat.“

„Wenn Marias Kind auch ein Sohn wird, soll er nach dem Vater, Bernhard, genannt werden. Ich finde es ja auch nicht schlecht, dass sich Namen in der Familie wiederholen, aber wir sollten etwas erfinderischer sein, falls wir noch mehr Kinder bekommen“, plapperte Maria Elisabeth, der es offenbar schnell besser ging nach der Entbindung.

„Na, du bist mir ja eine, das erste Kind gerade auf die Welt gebracht, da willst du schon mehr“, sagte Gerhard lachend und das Kind auf den Armen schaukelnd. „Aber ich verspreche es dir, sollten weitere Namen gebraucht werden, darfst du sie ganz alleine aussuchen.“

Er übergab das Kind der Hebamme, die es waschen und einkleiden wollte und setzte sich dann auf die Bettkante zu seiner Frau.

„Wenn wir denn jetzt eine größer werdende Familie gründen, müssen wir schauen, wie es weitergehen soll. Mein Dienst als Soldat ist zunächst wohl nicht gefährlich, solange die da oben sich nicht gleich wieder bekriegen wollen nach dem letzten Krieg, der sieben Jahre zu lang war. Außerdem werde ich inzwischen fast ausschließlich in der Kapelle eingesetzt. Der Major Kapellmeister mag meine Klarinette und setzt mich auch gerne mal mit der Geige ein, wenn es angebracht ist. Aber ein Leben lang will ich nicht bei der Truppe bleiben, ich hoffe, dass es bald reicht, dass wir ganz von der Musik leben können. Außerdem habe ich läuten hören, dass die Zitadelle hier in Vechta aufgegeben werden soll und die Abteilung dann nach Münster übergeht. Wenn das so kommt, will ich es da als Musiker versuchen. Münster hat ein gutes Musikleben.“

„Ach, du mein musikalischer Träumer. Ich habe keine Angst, dass dir das nicht gelingen wird. Aber nun lass uns mal erst Andreas Jakob taufen und dann sehen, was die andere Maria Elisabeth in Dinklage zustande bringt. Wenn es ein Junge wird, können die beiden Kinder schön miteinander aufwachsen. Vielleicht geht Bernhard Anton ja sogar mit nach Münster.“

„Ja, das wäre schön. Er ist doch mein Lieblingsbruder. Und sein Fagott passt gut zu meiner Klarinette und zu meiner Geige kann er Cello spielen und irgendwann sind die Kinder groß genug, um mitzuspielen. Die Zukunft sieht rosig aus und klingt sehr musikalisch.“

Gerhard nahm seine Frau vorsichtig in den Arm und küsste sie sanft auf die Lippen.

Amsterdam, 1775

Es waren drei braune und ein schwarzes Pferd, die die Postkutsche zogen. Der letzte Halt vor Münster, das sie am Nachmittag erreichen sollten, wurde für ein Mittagessen und die Erleichterung der Blasen genutzt. Andreas streichelte den Rappen, der vorne rechts im Gespann die Deichsel zog.

„Du musst jetzt einsteigen, es geht weiter, Andreas.“

Sein Vater hatte ihn gerufen. Es war schön zu reisen. Man sah andere Landschaften, andere Städte, lernte neue Menschen kennen. Aber die Stunden in der schaukelnden, ruckelnden Kutsche zogen sich schier unendlich hin. Nun gut, das letzte Stück würde er auch noch schaffen. Er stieg zu seinem Vater in die Kutsche, wo Bernhard und Onkel Bernhard Anton es sich schon so gemütlich wie möglich gemacht hatten. Dann fuhr das Gespann an.

„Bald sind wir wieder zuhause und der Alltag hat uns wieder“, begann Gerhard Heinrich. „Ich muss sagen, die Reise hat mir viel Freude gemacht. Nicht nur, dass ich Amsterdam sehr mag und dass ich mich gefreut habe Madam Syrmen wiederzusehen, sondern vor allem das Auftreten von euch Jungen war wirklich überzeugend. Da hat sich doch das viele Üben und Unterrichten gelohnt.“

„Na, dann können wir damit ja jetzt ein wenig kürzer treten“, fiel ihm Bernhard etwas vorlaut ins Wort und erntete prompt einen scharfen Blick seines Vaters.

„Im Gegenteil. Euer Auftritt hat gezeigt, dass euer Talent es wert ist, weiter daran zu feilen und es ganz auszubilden. Und damit ist nicht nur die Technik und das Notenstudium gemeint, sondern vor allem auch die Musiktheorie, das Komponieren, damit ihr mal richtige Musiker werdet.“

„Aber das will ich doch“, sprach diesmal Andreas dazwischen. „Aber ihr habt mir ja die Streichquartettnoten vom Haydn weggenommen, als ich sie studieren wollte.“

„Das ist ja auch noch viel zu hoch und zu früh für dich. Und außerdem solltest du nicht zu viel auf andere gucken, sondern deinen eigenen Stil finden, jedenfalls irgendwann einmal“, ging Gerhard auf seinen Sohn ein. „Jedenfalls habt ihr ja schon ganz gut was drauf und wir vier sind ein gutes Quartett als Grundlage für ein zukünftiges Romberg-Orchester, wenn die Geschwister älter werden und nach und nach dazu kommen.“

„Das wird wohl noch eine Weile dauern“, übernahm jetzt Bernhard Anton. „Dein Antonius Josephus und mein Anton sind gerade vier und die kleine Angelika, mein Engelchen, liegt noch in der Wiege. Aber du hast Recht, wenn wir die Kleinen auch so gut erziehen und lehren wie unsere Großen hier, dann kann das was werden. Ich bin immer noch ganz überwältigt, wie Andreas das Saitenproblem gelöst hat. Das zeigt, dass er schon einiges von deiner Musiktheorie kapiert hat.“

„Das hätte ich auch gekonnt“, fiel jetzt wieder Bernhard ein. „Aber bei meinem Cello passiert sowas ja nicht, die Saiten sind zu dick.“

„Mach es mal nicht kleiner als es war“, bestätigte Gerhard seinen Bruder. „Als die hohe Saite riss mitten im dritten Satz von Madam Syrmens Violinsonate geistesgegenwärtig die Melodie in der unteren Oktave weiterzuführen, das war schon gekonnt, mein tapferer kleiner Geiger.“

„Ich fand, das klang sogar besser. Vielleicht hätte sie es gleich so komponieren sollen“, war Andreas' altkluger Kommentar zu der Szene, die Madam Syrmen und ihr Publikum erstaunt und ihm hohes Lob eingetragen hatte.

„Werd mal nicht übermütig“, mahnte ihn sein Vater. „Ich würde mich sehr freuen, wenn es in der Schule genauso gut liefe wie an der Geige. Setz dich mal herüber, dann kann ich mich besser mit Onkel Bernhard unterhalten.“

Gerhard und Andreas tauschten die Plätze, so dass nun die Brüder und die Vettern nebeneinander saßen.

„Ich glaube wirklich, wir haben alles richtig gemacht, als wir damals gemeinsam nach Münster gegangen sind und dass wir uns ganz auf die Musik verlegt haben. Und dass gleichzeitig der Freiherr von Fürstenberg Generalvikar geworden ist, war auch unser Glück. Du wirst sehen, die Jahre, in denen wir uns mit Schülern und einzelnen Konzerten durchschlagen mussten, sind bald vorbei. Ich glaube der Freiherr kann gar nicht an uns vorbei, wir haben doch schon einen Namen in der Stadt. Du wirst sehen, im nächsten Jahr spielen wir beide in der Domkapelle und damit sind wir abgesichert.“

„Da teile ich deinen Optimismus, Bruder“, stimmte ihm Bernhard Anton zu. „Und außerdem ist das neue Theater jetzt fertiggestellt und auch dort wird man Musik und Musiker brauchen. Und die Jungs werden auch bald soweit sein, dass sie hier als Musiker Geld verdienen können.“

„Und dass wir katholisch sind, stört auch nicht bei einem so katholischen und kunstsinnigen Dienstherren wie dem von Fürstenberg. Die Zukunft sieht immer noch rosig aus. Das können wir unseren Marias daheim erzählen.“

„Ich sehe die Türme von Münster schon!“, rief Andreas. „Endlich sind wir wieder zuhause.“

Sein zufriedener Tonfall ließ alle gemeinsam fröhlich lachen.

Münster, 1790

„Hast du es aufgeschrieben, Andreas?“, kam die Frage von Bernhard, der schon dabei war seinen Koffer zu packen. „Ich meine die Berichte über die letzten Jahre hier in Münster für den Neefe.“

„Ich weiß, was du meinst und ich habe es fertig“, bestätigte Andreas. „Ich hab '82 angefangen mit unserem Eintritt in die Hofkapelle. Das war ja auch die Zeit, in der wir Neefe zum ersten Mal trafen, als er mit Großmann und seiner Truppe im Theater gespielt hat und wir gleich mittun durften. Ich denke, die Theatermusikerfahrung kommt uns bei Großmann wieder zugute. Er leitet doch immer noch die Bonner Hofschauspiele?“

„Ja, das tut er. Ich freu mich schon auf den alten Schlawiner“, bestätigte Bernhard und lachte.

„Das ist wirklich ein lustiger Kerl, aber er achtet auch auf Qualität.“

„Sonst hätte er ja nicht uns genommen.“ Wieder lachte der Vetter und legte dabei weiter seine Hemden zusammen.

„Dann habe ich natürlich erwähnt, dass nicht nur Neefe, sondern der Kurfürst selber uns fördern wollte und nebenbei an unser Konzert zur Eröffnung des Neuen Theaters in Frankfurt erinnert, wo wir seiner Durchlaucht erneut begegnen durften.“

„Junge, Junge, du hast den höfischen Ton schon ganz gut drauf“, frotzelte Bernhard. „Hast du die Parisreisen genannt?“

„Was denkst du denn?“, Andreas schüttelte den Kopf. „Ich habe auch den Zwischenstopp in Amsterdam nicht vergessen, wo wir „alte Freunde“ besuchten, weltläufig wie wir Burschen nun mal sind.“

„Übertreib bloß nicht, mein alter Freund“, bemerkte Bernhard.

„Und dann gibt es eine lange Liste von neuen Freunden in Paris“, fuhr Andreas fort. „Den Adel natürlich zuerst, Baron von Bagge, dann die Industrie, Le Gros und schließlich unsere besondere Freundin, die Grand Dame der Pariser Salons, Madam Danican-Philidor. Ich habe von Haydns „Pariser Sinfonien“ geschrieben und den Opern Glucks und dass wir in der nächsten Saison, 1785, wieder dort waren, um die Konzerte von Le Gros zu bestreiten.“

„Und natürlich hast du unerwähnt gelassen, dass danach Schluss war mit Paris, wie abgeschnitten.“ Man merkte Bernhard an, dass er auch fünf Jahre später immer noch ärgerlich war und nicht verstand, warum sie nicht schon damals in Paris eine Chance erhalten hatten.

„Aber ich habe ein bisschen eingefügt, dass wir auch komponieren, du für das Cello und ich für die Geige, aber auch im Bereich Messe, Sinfonie und Oper“, verkündete Andreas und etwas Stolz war in seinem Ton zu spüren.

„Na, bis dein „Blaues Ungeheuer“ mal auf der Bühne tobt, musst du wohl noch einige Zeit Geduld haben“, krittelte Bernhard, dem schon bewusst war, dass sein Vetter beim Komponieren mutiger und ausgreifender war als er, der sich auf virtuose, wirkungsvolle Stücke für sein Instrument beschränkte. „Da wird eher noch dein „Rabe“ die Flügel schwingen.“

„Wir werden sehen. Ich wollte Neefe nur deutlich machen, dass er mit uns nicht irgendwelche Orchesterfiedler bekommt, sondern erwachsene und gut ausgebildete Komplettmusiker“, erklärte Andreas.

„Ist ja gut und du hast damit natürlich vollkommen Recht“, lenkte Bernhard jetzt ein. „Der Bericht scheint mir sehr gelungen. Aber jetzt komm und hilf mir mit den Koffern. Morgen früh bringt uns die Postkutsche nach Bonn und ich bin sicher, das wird eine großartige Zeit. Der Beethoven soll da mitspielen an der Bratsche als Neefes Schüler und mit Haydn ist der wohl auch befreundet, vielleicht lernen wir ihn auch kennen und dann zeigen wir denen da mal, wer die „jüngeren Brüder“ Romberg sind, was mein Alter?“

„Das werden wir, mein „Bruder“. Ich freu mich auch ungeheuer“, ließ sich Andreas endlich von der übermütigen Stimmung seines Vetters anstecken, warf ihm ein Hemd über den Kopf und knuffte ihm gegen die Schulter.

Gotha, 10.11.1821

Es hatte an der Tür geklopft und Anna Magdalena war hinunter geeilt um zu öffnen.

„Ist es Bernhard?“, fragte Andreas hoffnungsvoll, als sie ins Krankenzimmer zurückkehrte.

„Bleib ruhig, mein Lieber. Es war nur ein Bote vom Herzog“, beruhigte Magda ihren Mann. „Man hat gehört, dass es dir nicht gut geht und lässt fragen, wie man behilflich sein kann und beste Genesungswünsche ausrichten.“

„Ja, ja, Hilfe, jetzt, wo es zu spät ist“, regte sich Andreas auf und bekam prompt einen Hustenanfall. Er richtete sich auf in den Kissen, dann wetterte er weiter.