11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ibidem

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Edition Noema

- Sprache: Deutsch

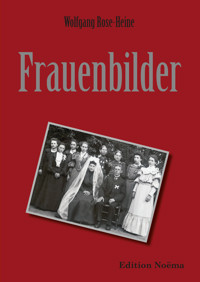

Eine Fotografie aus dem Jahr 1906, überlebensgroß vergrößert, von einer Hochzeit, Brautpaar und Brautjungfern, war Anlass und Inspiration für dieses Buch. Die so entstandenen fiktiven Lebensgeschichten der Brautjungfern zeigen ganz unterschiedliche Schicksale von Frauen im 20. Jahrhundert auf. Ausgehend von ihrem kleinen Heidedorf entwickeln sich verschiedene Lebensentwürfe, müssen Berufe erkämpft, Familien gegründet, Schicksalsschläge, besonders durch die beiden Weltkriege, bewältigt werden. Das Hochzeitsfoto ist Ausgangspunkt für persönliche Biografien, gesponnen aus den ausdrucksstarken Gesichtern der jungen Frauen, die aber immer wieder auch versponnen sind mit Ereignissen der bewegten Weltgeschichte des letzten Jahrhunderts.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 212

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Edition Noëma, Stuttgart

Inhaltsverzeichnis

Frauenbilder

Prolog

Scheepermoor I

Die Hochzeit (1906)

Die kurze unglückliche Geschichte von Heidemarie und Johann

Viola I

Felicitas I

Marta I

Agnes I

Helene I

Gesche I

Erdmute I

Dörte I

Viola II

Felicitas II

Marta II

Helene II

Gesche II

Erdmute II

Dörte II

Scheepermoor II

Agnes II

Felicitas III

Helene III

Marta III

Gesche III

Erdmute III

Scheepermoor III

Dörte III

Der 80. Geburtstag

Marta IV

Dörte IV

Agnes III

Erdmute IV

Gesche IV

Epilog

Impressum

Viola Brunckhorst

1889–1914

Scheepermoor

Felicitas Schlüter

geb. Becker

1887–1943

Hamburg

Helene Finke

geb. Meyer

1885–1950

Scheepermoor

Marta Legrand

geb. Ehlbeck

1886–1967

Magdeburg

Agnes Büttner

1890–1970

Berlin

Erdmute Klee

geb. Miesner

gesch. Bachmann

1888-1972

Worpswede

Dörte Ondukat

geb. Schölermann

1887–1975

Scheepermoor

Gesche Behrens

1891–1983

Hamburg

Prolog

Die übliche Runde. Nach der Chorprobe sitzen wir im Restaurant und trinken unser Bier. Doch heute ist Heike ungewöhnlich aufgeregt.

„Ich muss euch etwas zeigen“, drängt sie, „kommt mal mit in den Saal.“

Neugierig folgen wir ihr. Im Festsaal sind viele gedeckte Tische vorbereitet für ein größeres Fest. Heikes Eltern haben Goldene Hochzeit, übermorgen wird hier gefeiert. Aber das ist nicht der eigentliche Anlass unserer kleinen Expedition.

Hinter dem Familientisch ist eine Leinwand aufgehängt, vielleicht drei mal zwei Meter. Darauf ist ein Hochzeitsbild zu sehen, im Vordergrund das frische Ehepaar und dahinter aufgestellt acht Brautjungfern. Das Bild ist alt, eine frühe Fotografie, vergilbt und leicht unscharf. Es wurde 1906 bei der Hochzeit von Heikes Urgroßeltern aufgenommen. In dieser mindestens Lebensgröße wirken die Menschen realistisch, über die Zeiten hinweg fast lebendig.

Ein Einkaufszentrum in der Nähe hatte Jubiläum, bestand 2010 seit hundert Jahren und hatte die Bevölkerung aufgefordert, Fotodokumente aus dieser Zeit zuzuschicken. Die besten, und dazu gehörte auch dieses Hochzeitsfoto, wurden dann entsprechend vergrößert und als Plakate zur Jubiläumsfeier aufgehängt. Heike hatte sich dieses Plakat besorgt und nutzte es nun als besondere Dekoration für die Goldene Hochzeit ihrer Eltern. Eine großartige Idee.

Aber ich erlebte in diesem Augenblick etwas, das mir immer wieder mal widerfuhr. Die Gesichter der Mädchen und jungen Frauen zogen mich in ihren Bann. Acht junge Menschen, jede mit einem sehr eigenen Gesichtsausdruck – was mochten sie erlebt haben, wie könnte ihr Schicksal verlaufen sein in diesem 20. Jahrhundert mit seinen politischen Wendungen, seinen Kriegen? Wie mochte es Frauen in dieser Zeit ergangen sein, wie hatten sie sich aus der ländlichen Umgebung gelöst oder waren sie geblieben? Meine Fantasie schlug Purzelbaum.

Ich nahm mein Handy heraus und machte sofort ein Foto. Schon länger hatte ich nach einem Anlass gesucht, eine größere Geschichte zu schreiben. Hier bot sich mir ein reales Sprungbrett für eine kreative Erzählung, echte Bilder wurden zum Anlass Geschichten zu spinnen, miteinander zu verweben und in die Zeitgeschichte einzubinden, Bilder von Frauen, Frauenbilder.

Scheepermoor I

Um 1900 hatte die Gemeinde Scheepermoor knapp 2000 Einwohner. Die Hauptstraße war Teil der Verbindung zwischen Hamburg und Bremen und weil diese hundert Jahre zuvor für den Vormarsch der französischen Truppen gedient hatte und entsprechend gut ausgebaut war, wurde sie gerne Napoleonchaussee genannt. Sie war dennoch nur eine am Rand noch unbefestigte Kopfsteinpflasterstraße, die sich in zwei eleganten Kurven durch den Kern des Ortes schlängelte. Neben dieser guten Lage an einer Hauptverbindungsstraße war auch die unmittelbare Nähe zur Bahnstrecke zwischen Bremen und Hamburg, für die einige in der Politik tätige Herren gesorgt hatten und die Scheepermoor einen Bahnhof beschert hatte, für die wirtschaftliche Entwicklung des Ortes sehr positiv. Um die Jahrhundertwende 1900 begann diese Entwicklung allerdings gerade erst und die meisten Gebäude des Dorfes dienten der landwirtschaftlichen Nutzung. Die Bauernfamilien und ihr Gesinde bewohnten große Fachwerkhäuser als Wohngebäude, die waren umringt von Ställen und Scheunen. Nur entlang der Hauptstraße und um die Kirche herum, einem in der Mitte des 18. Jahrhunderts neu errichteten spätbarocken Bau mit einem markanten, bulligen Kirchturm, gab es Geschäfte und Werkstätten, Wirtshäuser, eine Apotheke, eine Arztpraxis und einige wenige Bürgerhäuser. Die Straßen waren beidseitig bestanden mit imposanten Eichenalleen. Eine Kanalisation gab es noch nicht, auch keine durchgängige Elektrifizierung und die großen Misthaufen auf den Höfen sorgten für eine spezifische Landluft, die die Einwohner jedoch kaum als Gestank wahrnahmen. Aber der Ort war am Anfang einer Entwicklungsdynamik, die ihn in den nächsten hundert Jahren stark verändern sollte.

Die Hochzeit (1906)

Johann Hanssohn und Heidemarie Bahrenburg kannten sich schon seit der Kindheit. Die Höfe ihrer Eltern lagen nicht weit voneinander entfernt und die Felder stießen teilweise sogar aneinander. Trotzdem hatte es ziemlich lange gedauert, bis Johann sich traute, Heidemarie zu freien und, zugegeben, sie hatte sich auch eine Weile geziert, bevor sie sich in das scheinbar Unvermeidliche fügte. Die Eltern waren hochzufrieden. Hannes Hanssohn hatte sich schon Sorgen gemacht, ob sein Sohn mit immerhin 28 Jahren noch mal in die Puschen käme und auch Thea Bahrenburg wusste, dass eine junge Frau mit 25 in Gefahr geriet, eine alte Jungfer zu werden. Doch beim letzten Erntefest, beim Tanz, waren sich Heidemarie und Johann dann doch eins geworden und nun feierte das ganze Dorf diese große Bauernhochzeit.

Es war ein sonniger Sonnabend, der 28. Juli 1906, die Kirchenbänke der spätbarocken Johannes-Kirche waren gut gefüllt gewesen und auch der Tanzsaal des Scheepermoorer Hofes war mit großen Tafeln vollgestellt, an denen in langen Reihen die Nachbarn und Freunde und etliche Kinder in ihren Sonntagskleidern und Feiertagstrachten saßen. Die Hochzeitssuppe, der Braten und der Vanillepudding hatten allen gut geschmeckt. Neue Weinflaschen, Bier vom Fass und Brause für die Kleinen wurden geordert und manche Zigarre wurde nun angesteckt, so dass die Luft im Raum dicker und undurchsichtiger wurde. Die Herren gönnten sich einen ersten Schnaps nach dem ausführlichen Essen, aber auch die Frauen, die jetzt in kleinen Grüppchen zusammenrückten tranken einen Pfefferminzlikör, während sie das Brautkleid und den neuesten Dorftratsch durchkauten.

Die Brautleute riefen nach den Brautjungfern, um mit ihnen in den Garten hinaus zu gehen, denn dort sollte das offizielle Hochzeitsfoto entstehen, während im Saal die Tische umgeräumt wurden und Raum für die Tanzfläche geschaffen wurde.

Herr Wandeler, der alte Dorffotograf, hatte seinen Apparat bereits aufgebaut und so in Stellung gebracht, dass die Mädchen sich unmittelbar vor der hochgewachsenen Hecke aufstellen mussten. Nun verzweifelte er fast an der Aufgabe, die acht jungen Frauen hinter dem Paar, das auf Stühlen saß, zu positionieren.

„Stehen sie doch bitte still, meine Damen. Und schauen sie doch hierher zur Kamera. Sie können ruhig etwas freundlicher dreinblicken. Und jetzt Achtung! Danke, das wars.“

Da waren sie nun verewigt, acht junge Mädchen und Frauen, die Jüngste erst 15, die Älteste schon 21, Freundinnen aus bekannten Familien aus dem Dorf, ein Querschnitt sozusagen seiner zukünftigen Entwicklung. Erleichtert stieben sie wieder auseinander und gingen zurück in den Festsaal, wo die Musik begonnen hatte aufzuspielen und das Tanzvergnügen nun seinen Lauf nehmen sollte. Die kleine Musikgruppe um Heinz Barth, der am Klavier saß und die Streicher an Bass und Violine und seinen Kumpel Karl Täufer an der Trompete quasi mit Kopfnicken dirigierte, hatte mit einem Potpourri bekannter Melodien begonnen. Nun forderte Heinz das hereinkommende Brautpaar zum Hochzeitstanz auf. Johann und Heidemarie begannen auch etwas schüchtern mit einem Wiener Walzer und schon bald gesellten sich andere Paare hinzu und füllten die Tanzfläche.

Viola setzte sich an den Tisch ihrer Eltern. Wilhelm Brunckhorst war der Schuster des Ortes und seine Frau Elfriede, die Tochter des Diakons Hermann Schütz, führte den Haushalt. Beide waren dafür bekannt, dass sie keinen Gottesdienst ausließen und Wilhelm war Mitglied des Kirchenvorstandes seit fast einem Jahrzehnt. So war es ganz natürlich, dass auch Viola sich viel in kirchlichen Kreisen aufhielt. Diese Frömmigkeit der Familie Brunckhorst war nicht nur angesehen, sondern wurde von einigen auch belächelt und Viola hatte in ihrer Schulzeit unter manchem dummen Spruch der Jungen in ihrer Klasse zu leiden gehabt. Jetzt hatte sie im Geschäft ihres Vaters eine Ausbildung als Schuhverkäuferin begonnen und hatte keinen Kontakt mehr zu diesen dummen Jungen. Aber sie war dennoch eingeschüchtert geblieben und saß nun als unbeachtetes Mauerblümchen am Tisch mit ihren Eltern und war nicht enttäuscht, als diese die Feier recht frühzeitig mit ihr zusammen verließen. Der einzige Junge, mit dem sie gerne getanzt hätte, der Jochen aus ihrem Bibelkreis, war nicht eingeladen und so war Viola eigentlich ganz froh, dass nicht irgendeiner der wilden Bauernsöhne sich einen Spaß daraus machen wollte, sie auf der Tanzfläche herumzuwirbeln. Viola war ein zehr zartes Pflänzchen.

Agnes Büttner war genau wie Viola ein Einzelkind. Nach einer Fehlgeburt spät in einer weiteren Schwangerschaft gab es Komplikationen, die dazu führten, dass ihre Mutter Agneta keine Kinder mehr bekommen konnte. Georg Büttner war Instrumentenbauer. Er fertigte sowohl Geigen als auch Gitarren und seine Instrumente waren im weiten Umfeld bekannt und beliebt. Seine schöne Frau Agneta hatte er auf einer Musikmesse in Stockholm gefunden. Sie war die Tochter des anerkannten Kompositionsprofessors Anders Hambüll und selbst auch Musiklehrerin. So lernte Agnes früh schon das Klavierspiel und ihre Mutter entdeckte und förderte ihre wunderschöne Stimme. Sie war erst sechzehn, aber als in einer Tanzpause sich ihre Mutter ans Klavier setzte, das ansonsten neben Heinz Barth der Scheepermoorer Männerchor für seine wöchentlichen Proben auf dem Saal nutzte, und Agnes einige Volksieder und auch ein aktuelles Operettencouplet mit ihrer engelhaften Stimme zum Besten gab, war nicht nur der Applaus herzlich und laut, in so manchem Auge hatte sich auch eine Träne gebildet, die heimlich weggewischt wurde. Und Agnes nahm schon professionell die Ovationen entgegen und konnte sich dann den ganzen Abend kaum der Tanzwünsche der jungen Männer erwehren. Agnes hatte Charme und eine unwiderstehliche Ausstrahlung und wirklich eine verführerische Stimme.

Helene Meyer saß ebenfalls am Tisch der Familie Brunckhorst zusammen mit ihren Eltern. Henrik Lauterberg war nicht Helenes leiblicher Vater. Der Landmaschinenschlosser hatte Klara Meyer, die Witwe des Werftarbeiters Klaus Meyer, 1898 geheiratet. Fünf Jahre zuvor war Klaus Meyer beim Bau einer Fregatte auf der Werft Blohm&Voss in Hamburg verunglückt und ums Leben gekommen. Helene war noch nicht einmal acht Jahre alt. Henrik Lauterberg war ein gemütlicher Mensch, der seine Frau redlich liebte und deren Tochter ein guter Ersatzvater wurde. 1900 wurde dann Helenes Halbbruder Tom geboren, um den sie sich liebevoll kümmerte. Nachdem sie nach der Volksschule ein Jahr auf der Hauswirtschaftsschule gelernt hatte einen Haushalt zu führen, ließ sich Helene zur Kindergärtnerin ausbilden und arbeitete nun im Kindergarten der Kirchengemeinde.

Deshalb hatten die Gastgeber auch gemeint, dass man sie neben dem neuen Pastor der Gemeinde, Hubertus Finke, platzieren könnte. Hubertus war 29 und hatte in Scheepermoor seine erste Pfarrstelle angetreten. Er wurde noch etwas misstrauisch beäugt im Dorf, hatte aber auch schon erste Kontakte geschlossen und sich als gebildet und umgänglich gezeigt. Natürlich waren Helene und er sich schon hier und da dienstlich begegnet, es hatte aber noch keine Gelegenheit für persönliche Gespräche gegeben. Und so war auch Hubertus ganz glücklich, an einem Tisch zu sitzen mit Menschen, die gemeinsame Interessen und Gesprächsthemen hatten.

Und in der Tat, Helene und Hubertus waren sich sogleich sympathisch. Bald sprachen sie eigentlich kaum noch mit anderen und waren sehr vertieft. Schließlich fanden sie auch auf die Tanzfläche und als sie sich auch dort nur noch trennten, um erhitzt an der Theke etwas zu trinken, gab es schon das eine oder andere Getuschel an den Tischen, von denen aus das Paar mit aufmerksamen Augen beobachtet wurde.

Helene erfuhr von Hubertus, dass die Leiterin des Kindergartens bald ebenfalls heiraten würde und dann aus dem Dorf wegzöge. Er fragte sie frank und frei, ob sie sich nicht für die Stelle bewerben wolle. Er würde sie sicher gerne unterstützen. Und so verließ ein aussichtsreiches Paar spät und glücklich diese Hochzeitsfeier.

Ebenfalls sehr zufrieden ging Felicitas Becker am frühen Morgen heim, vielmehr sie ließ sich von zwei feschen Burschen beim Licht der aufgehenden Sonne nach Hause bringen. Den jungen Männern sah man an, dass sie lieber alleine dieses Vorrecht gehabt hätten, aber Felicitas hatte sorgfältig darauf geachtet, dass sich beide vielleicht Hoffnung auf mehr gemacht hatten, nun aber einsehen mussten, dass es nur zu einem Abschiedskuss auf die Wange reichen würde.

Felicitas war die Tochter des Apothekers Moritz Becker und seiner Frau Margarete, einer Tochter der wohlhabenden Hamburger Kaufmannsfamilie Möllemeier. Sie war 19 und hatte gerade ihr Abitur bestanden. Außer ihr war unter den Brautjungfern nur noch Agnes auf das Lyzeum in der Kreisstadt gegangen, allerdings einige Jahre später, dennoch kannte sie alle gut und war mit den Gleichaltrigen, also Dörte, Marta und Erdmute, auch befreundet. Aber als Tochter einer der Honoratioren des Ortes und mit Hamburger Geldadel im Rücken war sie doch auch bedacht darauf, sich von den Landmädchen zu unterscheiden. Ihr Kleid war das einzige aus Seide und es leuchtete mit seinem glänzenden Grün stets zwischen den hellen oder dunklen anderen Gewändern auf der Tanzfläche hervor. Einige der Mädchen nannten sie hinter vorgehaltener Hand arrogant oder zickig und das war sie sicherlich auch, wenn auch immer hinter einem Deckmantel aus Eleganz und Vornehmheit. Aber die jungen Männer, und nicht nur die jungen, flogen natürlich wie die Motten um eine lodernde Kerze um sie herum, sie wäre eine zu gute Partie gewesen. Felicitas nutzte und genoss ihre Anziehungskraft an solch einem Abend in vollen Zügen, tanzte mit wohl jedem Jüngling, hatte aber besondere Freude daran, auch den verheirateten Männern schöne Augen zu machen und sie nicht nur durch die Bewegung beim Tanzen ins Schwitzen zu bringen. Noch mehr Spaß machten ihr die ärgerlichen, zugleich aber auch ängstlichen Augen der dazugehörigen Frauen, wenn sie mit ihren Gatten eng angeschmiegt an ihnen vorbei rauschte. Aber Felicitas spielte nur mit allen. Sie hatte feste Pläne. Sie wollte in Hamburg Pharmazie studieren, wollte möglichst schnell raus aus diesem Nest und nie zurückkommen. Für sie bildete die Hochzeit gleichsam ein Abschiedsfest, das sie in vollen Zügen genoss.

Dörte war die Älteste von Schölermanns Hof, einem der größten und angesehensten im ganzen Landkreis. Auch deshalb stand sie in der dörflichen Rangordnung kaum hinter Felicitas und wurde von ihr als Freundin akzeptiert. Dörte hatte aber auch ein ganz natürliches starkes Selbstbewusstsein. Niemand wagte es, ihr am Zeug zu flicken, im Gegenteil, alle wandten sich gerne an sie, wenn sie Rat oder Hilfe brauchten. Und da sie meistens helfen konnte und half, war sie sehr beliebt und respektiert.

Günter Schölermann führte seinen Hof in siebter Generation, seine Familie und Scheepermoor, das war eins. Seine Frau Dorothea hatte er sich allerdings in Berlin gesucht. Er fand, dass ab und an das Dorfblut aufgefrischt werden sollte. Aber seine Frau aus der in großelterlicher Generation noch jüdischen Familie Rosenthal, war auch ausnehmend gut aussehend und ging mit ihm aufs Land, weil sie ihn von Herzen liebte. Ihre vier Kinder, zwei Jahre nach Dörte folgte der Sohn Winfred, vier Jahre später der zweite Sohn Siegfried und schließlich drei Jahre danach 1896 noch das Nesthäkchen Beate, waren Zeugnis für diese Liebesheirat.

Dörte arbeitete nach der Volksschule auf dem väterlichen Hof. Aber sie achtete schon darauf, dass ihre Hände zart blieben und ihre Gesichtshaut regelmäßig eingecremt wurde. Die körperliche Arbeit verschaffte ihr aber auch einen kräftigen, schlanken Körper. Dörte war sehr ansehnlich. Auf der Hochzeit trug sie aber, wie es sich für die Tochter eines Großbauern gehörte, natürlich Scheepermoorer Tracht. Das Haar war streng zurück gekämmt und verschwand zur Hälfte unter einer weißen Haube, eine kunstvoll bestickte violette Weste trug sie über einer dunkelgrünen Bluse und der ebenfalls dunkelgrüne bodenlange Faltenrock wurde vorne durch eine weiße, von Spitze durchbrochenen Schürze bedeckt. Dörte war das Bild einer starken Persönlichkeit, eine norddeutsche Bauersfrau, klug und von strenger Schönheit. Man erwartete, dass auch sie bald heiraten würde, aber auf dieser Hochzeit ließen sich noch keine eindeutigen Zeichen erkennen.

Auch Erdmute Miesner gehörte zu den Frauen, die durchaus auf dem Heiratsmarkt hätten sein können, und eine Dorfhochzeit war natürlich gleichzeitig auch ein Heiratsmarkt. Hier waren alle jungen, heiratsfähigen und auch heiratswilligen Männer und Frauen versammelt, man durfte sich im Tanz begegnen und das reichlich fließende Bier lockerte die Schüchternheiten. Aber Erdmute war schon vergeben. Sie war eigentlich nur zufällig auf Heimaturlaub, den sie gerne mit diesem Hochzeitstermin verbunden hatte, denn Heidemarie war eine ihrer engsten Freundinnen in Scheepermoor.

Erdmute war die älteste Tochter des Zimmermanns Hans Miesner und seiner Frau Frieda, einer Tochter des früheren Bürgermeisters Theodor Schönfeld. Da Ihre Mutter dem Vater im Geschäft half, Aufträge besorgte und die Buchhaltung führte, wurde Erdmute sehr frühzeitig für die Arbeiten im Haushalt eingesetzt. Ihre jüngeren Geschwister, Helga, zwei Jahre jünger als sie, und die Brüder Ludwig und Georg, 1893 und 1895 geboren, hatten ihr gegenüber mehr Muttergefühle als bei der eigentlichen Mutter, im Guten wie im Schlechten. Erdmute war immer da, sorgte für die Geschwister, tröstete sie liebevoll und half, wo sie konnte. Aber sie führte, als sie älter wurden, auch ein strenges Regiment, sorgte für Reinlichkeit und Ordnung in den Zimmern, verteilte Aufgaben beim Kochen und Saubermachen und kontrollierte die Hausaufgaben genau. Das brachte ihr den Spitznamen „Erdmute, die Resolute“ ein. Die Schwester und besonders die jüngeren Brüder sahen es mit gemischten Gefühlen, als Erdmute 1905 nach Worpswede ging und in der Tischlerei ihres Onkels Elias weitere Erfahrungen im Umgang mit Holztechnik machen sollte.

Helga, weil sie nun viele Aufgaben von Erdmute übernehmen musste und nicht wusste, ob sie die großen Schuhe ihrer älteren Schwester würde füllen können, und die Jungen, weil sie hofften, nicht mehr so streng geführt zu werden, aber auch einen festen Anker in ihrem Leben verloren, das sie nun eigenverantwortlicher gestalten mussten.

Erdmute hatte im väterlichen Betrieb schon immer das Holz geliebt. Allein der Geruch der frischen Bäume, die herein kamen, um gesägt und bearbeitet zu werden, und dann die Ausdünstung frischer Sägespäne, in denen die Kinder allzu gern und zum Leidwesen der Eltern spielten. Sie hatte immer schon geschnitzt und gebastelt mit den Holzabfällen, die reichlich anfielen. Später hatte sie für ihre Puppenstube das Mobiliar selbst hergestellt. Für Erdmute stand früh fest, dass sie sich mit Möbeltischlerei und –design beschäftigen wollte. Nach dem sehr guten Mittelschulabschluss war aber zunächst nicht klar, wie das funktionieren sollte, denn eine Ausbildung für Frauen als Tischler war nicht vorgesehen. Deshalb ging sie schließlich zu ihrem Onkel nach Worpswede. Sie war eigens für die große Hochzeit als Brautjungfer ihrer Freundin Heidemarie nach Hause gekommen. Erdmute genoss auch das Eintauchen in die dörfliche Gemeinschaft, die fröhliche Feierlaune der Hochzeitsgäste und den Tanz, aber ihr wurde doch klar, dass dies eine Art von Abschiedsfeier für sie darstellte, dass sie nicht wieder würde zurückkommen können in diese Provinzidylle, dass ihre Ziele hier nicht zu erreichen waren.

Martas Vater, Ferdinand Ehlbeck, von allen stets „Ferdi“ gerufen, hätte gerne einen Sohn und Stammhalter für seinen Maurerbetrieb gehabt, aber bei der Geburt von Martas drei Jahre jüngerer Schwester Elvira traten Komplikationen auf, die eine weitere Schwangerschaft ihrer Mutter Alwine, einer Tochter des Baustoffhändlers Hermann Schröder, unmöglich machte. Das führte dazu, dass die beiden Mädchen recht „männlich“ erzogen wurden. So wurde weniger mit Puppen gespielt, als lieber mit auf die Jagd geführt, weniger ein zärtlicher, als vielmehr ein recht rauer Ton verwendet, weniger auf hübsche Kleider, als vielmehr auf praktische und robuste Kleidung Wert gelegt. Die Mädchen reagierten unterschiedlich darauf. Während Elvira sich wehrte und ihre weiblichen Attribute durchsetzte, wurde Marta tatsächlich zu einer herben, strengen Frau, die sich lieber in der Gesellschaft der jungen Männer als unter gleichaltrigen Mädchen aufhielt. Auch sie trug auf der Hochzeitsfeier Tracht, weil sie sich so nicht mit irgendwelchem modischen Firlefanz beschäftigen musste.

Marta hatte die Volksschule besucht und anschließend zwei Jahre die Höhere Handelsschule und war nun Buchhalterin, so wie ihre Mutter im Familienbetrieb, allerdings arbeitete sie in dem Baustoffhandel, den ihr Onkel, Hermann Schröder, betrieb. Und mit ihrem Cousin Rüdiger Schröder, der im väterlichen Betrieb mitarbeitete und nur ein Jahr älter war als sie, verstand sie sich zunächst recht gut. Es musste aber kurz vor der Hochzeit etwas vorgefallen sein, denn obwohl man Marta und Rüdiger schon bei verschiedenen Tanzfesten gesehen hatte, kam es an diesem Abend nicht zu einem gemeinsamen Tanz der beiden.

Die jüngste der Brautjungfern war Gesche Behrens. Sie hatte die Volksschule abgeschlossen und überbrückte die Wartezeit bis zum Beginn ihrer Ausbildung zur Hauswirtschafterin an der Schule in Bremen damit, auf dem Hof ihres Vaters, Walter Behrens, zu helfen. Walter hatte als zweitältester Sohn seines Vaters den elterlichen Hof nicht gerbt, den bekam sein Bruder Michael. Aber Walter hatte klug geheiratet, nämlich die einzige Tochter von Werner Riebesehl, dessen Hof etwa gleichgroß wie der elterliche war. Und so waren nun beide Behrens-Brüder anerkannte Landwirte in Scheepermoor. Gesche hatte zwei ältere Brüder, Franz, sechs Jahre, und Ernst, drei Jahre älter als sie, die sich anschickten, ebenfalls tüchtige Bauern zu werden.

Gesche hatte zum ersten Mal ein Festkleid für die Hochzeit bekommen. Es war schwarz, nur aufgehellt durch einen gerüschten weißen Bluseneinsatz, aber sie fühlte sich dadurch plötzlich fraulicher. Und die Blicke der Jungen, die sie bemerkte, verunsicherten sie einerseits, machten sie gleichzeitig aber auch stolz.

Gesche hatte wenig Berührungsängste mit Jungen, immer waren Freunde ihrer Brüder auf dem Hof gewesen und sie hatte mitgespielt und –getobt. Aber ihnen nun im Tanz zu begegnen in ihrem schönen neuen Kleid, war doch etwas anderes. Die Schüchternheit des jungen Mädchens, die sich in einer zarten Rötung ihrer Wangen manifestierte, machte sie aber offensichtlich noch begehrenswerter. Besonders Friedrich Weise, der jüngere Bruder eines Freundes von Franz, hatte sich offenbar unsterblich in Gesche verknallt. Sie tanzten immer wieder miteinander und nach einem Glas Sekt an der Theke nahm er sie an der Hand und führte sie in den kleinen Garten, der sich an die Wirtschaft anschloss. Hier im Halbdunkel und im Duft der Rosensträucher küsste Friedrich Gesche zart auf den Mund. Sie war entzückt und erschrocken zugleich, ängstlich, aber wieder auch stolz, dass ihre erblühenden weiblichen Reize einen jungen Mann so hinreißen konnten. Beschwingt gingen sie wieder hinein und tanzten bis zum Schluss der Feier, als die letzten Gäste in einem Kreis zusammenstanden mit dem Brautpaar um ein aus Kerzen gebildetes Herz in der Mitte und mit den Musikern als gemeinsames Abschiedslied „Nehmt Abschied, Brüder“ sangen.

Die Hochzeit war vorbei. Es war ein Fest, über das noch lange gesprochen wurde. Und sie bildete den Ausgangspunkt von acht jungen Frauen in ihr Leben, dessen Verlauf sie sich noch nicht vorstellen konnten und das jeweils sehr verschieden sein würde für eine jede von ihnen.

Einige Tage später erhielt jede der Brautjungfern einen Abzug vom Hochzeitsfoto. Nein, sie hatten nicht wirklich „etwas freundlicher“ geschaut, wie Herr Wandeler es sich gewünscht hätte, noch nicht einmal in Richtung der Kamera. Aber ihre Blicke, der Ausdruck ihrer Gesichter war dafür sehr persönlich, sehr charakteristisch geworden. Jede von ihnen war erkennbar, nicht nur als Abbild, sondern in ihrer Persönlichkeit. Herr Wandeler war sich sicher nicht bewusst über dies fotografische Kunstwerk, das ihm da gelungen war und das auch für die jungen Frauen ein Erinnerungswert ganz besonderer Art werden würde.

Die kurze unglückliche Geschichte von Heidemarie und Johann

Heidemarie und Johann waren beide auf dem Bauernhof aufgewachsen. Der Kreislauf von Zeugung und Geburt war ihnen anschaulich bei Pferden, Schweinen und Kühen bekannt. Aber die Hochzeitsnacht nach der Feier war deshalb noch lange kein Selbstgänger. Heidemarie war selbstverständlich noch Jungfrau und auch Johann hatte sich die Hörner noch nicht abgestoßen bei den Huren auf der Reeperbahn, wie es sich viele andere junge Männer aus dem Dorf hin und wieder an den Wochenenden erlaubten.

Sehr still und sich offensichtlich genierend legte Heidemarie ihr Brautkleid ab, um sich gleich wieder in ihr langes, leinenes Nachthemd mit den Rosenstickereien zu hüllen. Auch Johann legte umständlich sorgfältig seine Hose und das Hemd auf einen Stuhl neben dem Doppelbett und hängte sein Sakko über die Rückenlehne. Und auch er schlüpfte in ein weißes, nicht ganz so langes Nachthemd, bevor er zu seiner Frau unter die Bettdecke kroch.

Erst nach einer Weile wagte er es, seine Hand zu Heidemarie hinüberzuschieben und zunächst ihre Hand zu ergreifen. Sie erleichterte ihm die Situation, indem sie sich zu ihm drehte und ihn auf die Lippen küsste. Nach und nach kamen sie sich näher, in kleinen Schritten und hin und wieder zurückzuckend. Schließlich drang Johann in seine Ehefrau ein, wohl bemerkend, dass es schmerzhaft war und sie sich zusammenreißen musste, um nicht zu weinen. Er kam dann schnell und zog sich fast hastig wieder zurück, als er doch eine Träne ihre Wange herunterrinnen sah. Etwas beklommen drehten sie sich dann jeweils auf ihre Seite des Bettes und versuchten noch ein paar wenige Stunden zu schlafen, bevor die Kühe wieder versorgt und gemolken werden mussten. Es war kein einziges Wort zwischen ihnen gefallen.