Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Biographie und Lebenserinnerungen aus der Schweiz, Belgien und Kolumbien

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 140

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Lebens-Symphonie

Praeludium

Im Schatten der Klostertürme

Dominikaner

Mehr Sein als Schein

50 Jahre Bürgerkrieg

Rückblick

Schlussgedicht

Nachwort

Postludium

Sinnvolle Lebensdaten

Lebens-Symphonie

Zwischen Praeludium und Postludium wird die Lebenssymphonie von Milo Schaer erklingen und sich entfalten in verschiedenen Sätzen mit immer wieder wechselnden Instrumentalisten, die ihm Leitstimme, Begleiter oder gar treuer, durch all die Jahre konstanter Kontrapunkt geblieben sind als klingende, ihn erfüllende Melodie. Eine Fülle von Noten - harmonische, liebliche, wohlüberlegte, nie nur dahinplätschernde, streng taktierte oder auch etwa traurig stimmende, wenn nicht gar besorgt tönende Akkorde vervollständigen die musikalische Lebensschau eines stetig nach Wissenserweiterung und neuen Ideen strebenden Geistes.

B. Zw.

Praeludium

«Wollen wir uns über die Zeiten beklagen?

Nicht die Zeiten sind gut oder schlecht.

Wie wir sind, so sind auch die Zeiten.

Jeder schafft sich selber seine Zeit!

Lebt er gut, so ist auch die Zeit gut, die ihn umgibt!

Ringen wir mit der Zeit, gestalten wir sie!

Und aus allen Zeiten werden heilige Zeiten.»

Augustinus Aurelius

(354 - 430), Bischof von Hippo, Kirchenvater und Philosoph

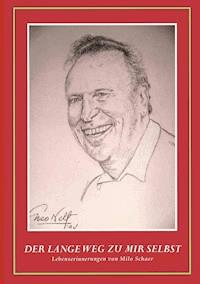

Emilio Schaer hat in seinem Leben viele Reisen unternommen, innere und äussere. Die geographisch längste Reise führte ihn aus Europa nach Lateinamerika, die zeitlich längste war und ist seine Reise zu sich selbst. Emilio, getauft als Emil – im ersten Lebensabschnitt und bis heute im familiären Umfeld «Milo» genannt, im zweiten als Priester und Ordensmann vorwiegend «Aemilian» gerufen, und nun, in Lateinamerika, bestens bekannt als «Emilio», präziser: als «Don Emilio», – ist im Herzen ein Reisender und Suchender geblieben. Darauf komme ich zurück.

Ein gutes Buch endet so, dass man gerne zur Fortsetzung greifen möchte. Nach der Lektüre dieser eindrücklichen Autobiographie möchte man mehr über diesen Menschen erfahren; möchte man ihn – falls man nicht bereits in den Genuss seiner Freundschaft gelangt ist – persönlich kennenlernen, ihn spüren, seine Nähe atmen, ihm zuhören, mit ihm denken und nachdenken, sich mit ihm austauschen. Ich wähle mit Bedacht den Begriff «Autobiographie» für dieses wunderbare und wunderbar ehrliche Lebenszeugnis, denn es stecken darin drei Begriffe, die für Emilio Schaer und für dieses Werk von prägender Bedeutung sind.

Im Wort «Auto» steckt das eigene Selbst, präziser: das Reflektieren, das Nachdenken, das Studium über die eigene Wenigkeit. Emilio tat und tut dies mit der natürlichen Neugierde eines intelligenten Menschen, der viel weiss und noch mehr wissen und verstehen möchte.

Die mittlere Brücke des Wortes Autobiographie bildet das Wort «bio», Leben. Ja, das Leben in all seinen Formen läuft diesem blitzgescheiten, intellektuell integren, neugierigen und disziplinierten Mann, der in der Zeit der «Weimarer Republik» in einer der damals reichsten Städte Europas, St. Gallen, geboren ist, immer wieder über den Weg. Er hat sich diesem Leben gestellt, hat die je neuen Herausforderungen aufgenommen, umgesetzt und ist so zu immer wieder neuen Ufern, inneren und äusseren, aufgebrochen.

Den Abschluss dieses triologischen Begriffs bildet die «Graphie»; in diesem Kontext zu deuten im Sinne von Schreiben, präziser: schreibend gestalten und formen. Ob wir eine simple Nachricht überbringen, eine Anekdote zum Besten geben oder – exempli gratia – eine Auto-bio-graphie schreiben, wir geben dem Geschehenen eine Form, eine Struktur und damit eine Gestalt, die uns erlaubt, die erwünschte Botschaft präziser und verständlicher zu machen.

Wer nur diese Zeilen liest – ohne den hier Porträtierten persönlich zu kennen – könnte zur irrigen Meinung gelangen, hier sei von einem narzisstisch Selbstverliebten die Rede. Nichts weniger denn dies. Emilio Schaer interessiert sich mit derselben Neugierde für die Anderen, für die Mitmenschen. Darüber hinaus hat er die keineswegs selbstverständliche Gabe, im Mitmenschen auch schlummernde Qualitäten und Kompetenzen zu erkennen. Wie oft habe ich von ihm gehört: «Ich muss Dich diesem oder jenem vorstellen» oder «Ich finde, Du solltest diesen oder jenen kennenlernen».

Er ist ein geborener Netzwerker, ein «Spinner» im besten Sinne des Wortes. Er bringt Menschen zusammen, die gemeinsam mehr und Grösseres leisten können denn je alleine. Ja, Grösseres leisten, weil er ihnen diese oder jene Aufgabe mit der natürlichen Autorität des lebensklugen Menschenkenners zutraut. Nicht zufällig steckt im Wort Zutrauen auch das Wort ‚trauen‘ im Sinne von ‚wagen‘, was ursprünglich so viel bedeutete wie «in die Waagschale legen». Er hat viele Menschen gewogen und sie für ‚schwer genug‘ befunden, mehr zu wagen.

Es ist deshalb kein Zufall, dass er in seinen confessiones immer wieder auf die Menschen zu sprechen kommt, die für ihn von besonderer Bedeutung waren und sind. Emilio Schaer ist Freund und Mitmensch durch und durch. Für ihn gilt in besonderem Mass das Wort, dass der Mensch nur durch andere Menschen Mensch ist.

Die autobiographischen Skizzen beginnen in der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und reichen bis in das zweite Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Emilio Schaer ist damit ein spannender und glaubwürdiger Zeitzeuge grosser, ja grösstmöglicher Bruchzonen in kirchlicher, gesellschaftlicher, politischer, wirtschaftlicher und technologischer Hinsicht. Darüber hinaus, und dies zeichnen sein Leben und damit seine Autobiographie besonders aus, blieb er nicht einer bestimmten Schicht oder gesellschaftlichen Zugehörigkeit verhaftet, sondern durchlebte persönliche Bruchzonen und suchte Mutationen.

Dazu gehört, dass er, als früh zum Priestertum bestimmter Bub aus ‚gutem‘ Elternhaus, als Seelsorger auf dem Land und in Schweizer Städten sozialpolitische und ökumenische Anliegen aufnimmt und umsetzt.

Dazu gehört, dass er den auch dornigen und schmerzhaften Weg vom weltlichen Land- und Stadtseelsorger zu einem der intellektuell führenden Orden zurücklegte.

Dazu gehört, dass er sich in und mit dieser Kirche und dem Orden in der Zeitenwende vor, während und nach dem «Zweiten Vatikanischen Konzil» reibt.

Dazu gehört, dass er mit fast 50 Jahren – dem biblischen Alter der conversio – nach Lateinamerika aufbricht und dort als Hochschuldozent und als Unternehmer seine Kräfte in den Dienst eines so ganz anders strukturierten Landes stellt.

Und dazu gehört, dass er in Kolumbien das priesterliche Amt aufgibt und ein ebenso erfüllendes wie herausforderndes neues Leben als Partner, als Vater und Grossvater lebt und erlebt.

Der besondere Wert dieser an Leben vollen, reichen Autobiographie liegt nun darin, dass er dieses Werk mit der ihm eigenen Neugierde und Unruhe des stets Suchenden verfasst hat. In jedem Kapitel wird deutlich und in faszinierender Spurensuche erkennbar, wie sich ihm als eminent und permanent selbstreflektierendes Wesen aus dem bisher Gelebten Neues erschliesst.

Unvergesslich ist mir ein anregendes Mittagessen mit Emilio im Chalet Suizo im Herzen von Santafé de Bogotá (Kolumbien). Am Tisch sassen auch meine beiden Buben, damals 10 und 7 Jahre alt. Gebannt hörten sie zu, gepackt von der tiefen Menschlichkeit dieses leidenschaftlichen Suchers, seiner intellektuellen Schärfe und Redlichkeit, seinem Interesse am Nächsten, seinem Interesse an ihrem jungen Leben. «Das war jetzt interessant», war ihr erster Kommentar, als wir wieder alleine waren. «Das ist interessant» ist auch mein Kommentar zu diesem ausserordentlichen biographischen Werk, dem ich viele interessierte Leserinnen und Leser wünsche.

El Hostal Suizo, (Sasaima, Kolumbien), 25. Juli 2015

Roland Gröbli

Im Schatten der Klostertürme

Ich bin am 17.2.1927 an der Bahnhofstrasse in St. Gallen geboren, da wo die Eisenbahn zum Bodensee im schwarzen Tunnel verschwindet, zehn Gehminuten entfernt von der Kathedrale mit ihren einprägsamen hochaufragenden Türmen. Diese Stadt hat einen grossen Teil meines Lebens beeinflusst und sie stellt eine jahrtausendalte Tradition dar von alemannischem Heidentum, irischem Mönchtum und benediktinischer Klosterkultur.

Mein Geburtshaus war das Café Thoma, Geschäft meines Grossvaters mütterlicherseits, dem ich doch einige Zeilen widmen will. The- odor Thoma war ein Lebenskünstler. Als Bauernbub von Mörschwil machte er in St. Gallen eine Konditorlehre und führte erfolgreich die Kaffeehalle an der Schützengasse. Bald hatte er so viel Geld erwirtschaftet, dass er sich mit 40 Jahren zurückziehen und am Bodensee eine Villa kaufen konnte. Da verbrachte er mit seiner Familie die Jahre des Ersten Weltkrieges, in deren Verlauf er spürte, dass das gesparte Geld nicht reichen dürfte. So machte er an der Bahnhofstrasse in St. Gallen eine neue Kaffeehalle auf, die nach einigen Jahren so viel Geld eingebracht hatte, dass er sie wieder verkaufen konnte.

Zum Erfolg hatte die Grossmutter wesentlich beigetragen, eine geborene Geschäftsfrau, die zu den währschaften Zwanzgerstückli (Crèmeschnitten und Mohrenköpfen) den Rekruten erst noch Rabatt gab. Neben dem Geschäft pflegte Grossvater mit seinem Freund Becker ein seltenes Hobby: Sie gehörten zu den ersten Autokäufern der Schweiz, die die staubigen Strassen unsicher machten. Sie wussten aber ihre Automobile nicht nur zu chauffieren, sondern auch zu unterhalten. Jedes Jahr nahmen sie diese Monstren Stück für Stück auseinander und setzten sie wieder kunstgerecht zusammen.

Nach dem Verkauf des Café Thoma begann für meinen Grossvater endgültig das Privatier sein, aber nicht mit einer definitiven Bleibe. Im Rhythmus von 5-10 Jahren wurde jeweils die Residenz gewechselt. Der Grossvater suchte sich die besten Bauplätze aus und baute. Den Winter verbrachte die Familie jeweils an der Riviera. Etwas muss ich von seinen Genen mitgekriegt haben, denn ich habe die Residenz in meinem Leben auch schon mehr als zehnmal gewechselt, allerdings nur einmal als Bauherr.

In St. Gallen lebt noch einen Hauch internationaler Grösse durch seine klösterliche Vergangenheit. Persönlichkeiten wie Paracelsus haben sie aufgesucht und der Geist des Ortes hat sie gebannt. In meiner Jugend erlebte die Stadt noch Nachwehen des internationalen Handels durch die Stickerei. Im Treppenhaus unter dem Fensterwappen der alten EMPA (Eidgenössische Materialprüfungsanstalt), beziehungsweise dem Sitz einer mit der ganzen Welt (auch Südamerika) im Handel gestandenen Stickereifirma, war Cuba verewigt als Vertretung der seinerzeitigen Lateinamerikakunden. Da spannt sich nun ein zeitlicher Bogen in die letzten Jahre, in denen die EMPA bei einem modernen Projekt in Kolumbien mitgearbeitet hat. Das war die eine Seite der Stadt, die sympathische. Die andere war damals der Örtligeist ohne viel Perspektiven.

Die Umgebung, in der ich aufwuchs, war religiös geprägt. Es war die Epoche der “katholischen Aktion”, die von Pius XI. geschaffen wurde, um den Glauben im Leben der Gesellschaft sichtbar zu machen. In der Schweiz wurden je nach Geschlecht, Alter, Zivilstand, Beruf usw. zahllose katholische Vereine gegründet, um das Leben in allen Bereichen zu erfassen.

Meine Zukunft war vorgezeichnet für den Weg zum Priestertum, vor allem seitens meiner Taufpatin Tante Mely, der Schwester meiner Mutter, die mich mit allen liturgischen Utensilien als Spielzeug zum Messefeiern beschenkte. Ich widmete diesem Zelebrieren viel Zeit. Auch mit meiner Schwester Elsa übte ich im Puppenspiel meine Pfarrerrolle aus. Als ich einer Puppe mit einer brennenden Kerze den Blasiussegen erteilte, fing das Haar der Puppe Feuer und es wäre fast zu einem Zimmerbrand gekommen. Eine Stufe zum grossen Ziel war die Frühkommunion, die mir der Abt vom Kloster Muri Gries, Alfons Maria Augner, gab, ein frommer Mann, der die Mutter Gottes als Kind besonders verehrte, ein Freund der mütterlichen Familie. Alle sprachen vom “schönsten Tag meines Lebens”, was ich damals nicht verstand.

Ich spüre noch heute die Mühsal des Lernens des Katechismus, mit dem dieser Tag verdient werden musste. Ich verstand die abstrakten Formeln des Katechismus nicht. Das unvernünftige Lernen hatte zur Folge, dass mir nicht nur das Lernen, sondern auch das Lehren des Katechismus, zu dem ich später als Kaplan verpflichtet wurde, zur Pein wurde. Ich meine, es ist nicht die richtige Form, um sich auf diese Weise mit dem Glauben anzufreunden. Als sozusagen künftiger Priester wurde ich zum Mittelpunkt der Familie. Der Vater stand mit unverhohlener Skepsis abseits, unternahm aber nichts, um den Einfluss der mütterlichen Familie zu bremsen. So habe ich mich „spielend“ auf die Rolle meines Lebens vorbereitet.

Von der Frühkommunion an war mir völlig klar, Priester zu werden. Jedes Mal, wenn ich bei den Grosseltern in den Ferien war, wurde dieser kindliche Entscheid unter dem Einfluss der frommen Tante noch verfestigt. Weil meine Zukunft so klar war, habe ich mich in der Schule wenig angestrengt. Als Ministrant in der Kathedrale hatte ich täglich Kontakt mit der Welt der Priester und das Ästhetische des Kultes faszinierte mich: die Farben, Formen, Töne und Düfte der barocken Welt. Mein Vater war mit richtigem Instinkt dagegen, dass ich Ministrant wurde, aber ich hatte mich mit schweigsamer Unterstützung meiner Mutter gegen ihn durchgesetzt. Er nahm auf seine Weise dann Rache, indem er mir erlaubte, den Tanzkurs für Kantonsschüler zu besuchen, was bei einer offensichtlichen Berufung zum Priestertum nicht logisch war. Aber da muss wohl Abraxas im Spiel gewesen sein.

Zum weiteren Verständnis meines Lebenslaufes möchte ich hier meine Eltern beschreiben.

Emil Johann Baptist Schaer

Als Benjamin von sieben Geschwistern genoss er eine besondere Position in der Familie, besonders verhätschelt durch seine grösseren Schwestern. Er war der Lausbub und Spassvogel, spielte den Unterhalter. Diese Rolle war ihm auch später geblieben, wenn er mit seinen Geschwistern zusammen war. Das Kabarett hätte sein Beruf werden können. Aber nach Abschluss der Schule kam nur eine praktische Lehre in Frage. Was war näher gelegen als eine Banklehre, da sein älterer Bruder Alfred ein Aufsteiger in der Hierarchie der Eidgenössischen Bank war.

Schon früh wurde Vaters Eigenwilligkeit sichtbar. Wie der spätere Prälat Jean Frei war er aktiv im Fussballclub. Und Jean Frei hat uns genüsslich erzählt, wie der Emil aus Prinzip meistens bei allem dagegen war. Dank seines Bruders Alfred erhielt er nach der Banklehre in Wil eine Anstellung in der Eidgenössischen Bank Genf, wo er sein “français fédéral” lernte, auf das er sein Leben lang stolz war. Die drei Brüder Schaer waren gute Berufsleute, aber sie hatten auch etwas für die Kultur übrig. Gustav und Alfred waren jahrelang aktive Männerchorsänger. Bei Alfred spielte die Freundschaft mit dem Musiker Franz Lehar eine Rolle. Doch Papa hatte nichts übrig für Vereinsmeierei. Wichtiger waren für ihn Freundschaften, so etwa mit Hans Burkard, dem Restaurator von Barockkirchen, wie der Kathedrale St. Gallen. Sie verbrachten gemeinsame Badeferien und pflegten bei den nachmittäglichen Spaziergängen regen Gedankenaustausch. Papa war kein leidenschaftlicher „Bänkler“. Etwas Rätselhaftes und Unverständliches lag in der Beziehung zu seinem Beruf. Ich war noch in der Primarschule, als er mir sagte: “Milo, du kannst alles werden, aber auf eine Bank lasse ich dich nicht.” Wo liegt der Schlüssel zu diesem Rätsel?

Es war in den Schulferien vor den Maturaexamen. Wir verbrachten die letzten gemeinsamen Familienferien in einer gemieteten Wohnung in Vättis. Eines Tages erhielt Papa einen Anruf aus der Bank. Er wurde zu einer ausserordentlichen Versammlung aller Direktoren der Eidgenössischen Bank nach Zürich beordert, was zu jener Zeit des Krieges reisetechnisch nicht unkompliziert war. Wegen der Benzinknappheit musste er einen Kutschentransport nach Bad Ragaz organisieren. Bei seiner Rückkehr erklärte er uns die Gründe der Versammlung. Mit der Eidgenössischen Bank war es aus. Diese hatte vor dem Krieg ein grosses Wertschriftenpaket mit später den Juden enteigneten Liegenschaften in Berlin zu günstigsten Preisen aufgekauft. Nach den Bombardierungen durch die Alliierten waren diese Immobilien nun Schutt und Asche. Pessimisten wussten sie verloren. Um Liquiditätsschwierigkeiten zu vermeiden, wurde die Bank an die UBS verkauft. Das Personal wurde übernommen.

Was das für den Einzelnen bedeutete, veranschaulichte der Selbstmord eines ihrer beliebtesten Prokuristen. Papas Arbeit als zweiter Direktor der UBS war notwendiger Broterwerb bis zur Pensionierung. Ausser den psychologischen Schwierigkeiten mit dem Führungsstil usw. blieb die ethische Belastung des Judengeschäftes der Bank, für das er als Filialleiter in St. Gallen keine Entscheidungsverantwortung trug, ausser der Solidarität mit seinem Bruder, der als Generaldirektor zumindest davon gewusst haben müsste. Ich habe nie mit Papa darüber geredet. Mir sind die wahrscheinlichen Zusammenhänge erst viel später aufgegangen. Ich danke Papa, dass er mich zur rechten Zeit darauf aufmerksam gemacht hatte. Ich habe die Botschaft auf meine Weise verstanden, worauf in meinem Unterbewussten eine Haltung entstanden ist: Geld ist schmutzig. So hat es mich nie interessiert, aber wenn ich welches habe, bin ich zufrieden.

Für Papa begann mit der Pensionierung ein volleres Leben. Da konnte er sich selber sein, genoss dieses Sein und frönte seinen Lieblingsbeschäftigungen als Spaziergänger und Gesprächspartner.

Meine Mama Elsa bildete den Kontrapunkt zu Papa, der mit der Wahl seiner Braut das grosse Los seines Lebens gezogen hatte. Sie war eine bildschöne Frau, künstlerisch begabt und handwerklich sehr talentiert. Sie malte, spielte Klavier und Cello und war durch ihren liebenswürdigen Umgang eine beliebte Frau. Ihr Vater spornte sie an, vorwärts zu gehen. Als Papa damals ein Auto gekauft hatte, zahlte Mamas Vater ihr hinter dem Rücken ihres Mannes die Fahrstunden. Als sie dann fahren konnte, musste sie das nicht einfache Problem lösen, es ihm zu sagen, - aber wie? Sie konsultierte seine Freunde und heckte mit ihnen folgenden Plan aus: diese laden Papa zu einer sonntäglichen Ausfahrt an den Bodensee ein. Mama würde mit dem neuen Plymouth nachfahren und sie überholen. Das war eine Komödie. Plötzlich entdeckte Papa den Wagen und rief aus: “Jesses, das ist ja ein Wagen wie meiner. Und da sitzt ja eine Frau am Steuer...”. Mama war eine der ersten Autofahrerinnen in St. Gallen.