15,99 €

Mehr erfahren.

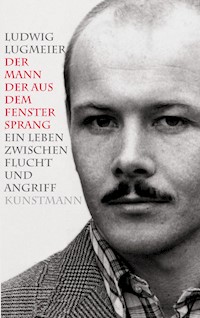

- Herausgeber: Kunstmann, A

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ludwig Lugmeier, geboren 1949 in Kochel am See, wollte schon als Kind der neu aufkommenden deutschen Biederkeit entfliehen. Als er mit fünfzehn ins Gefängnis kam, hatte er sein Ziel zum ersten Mal erreicht. Mit Überfällen auf Geldtransporte erwarb er sich schon bald darauf einen legendären Ruf. 1976 schrieb die gesamte deutsche Presse über ihn, nachdem er während seines Frankfurter Prozesses durch einen Sprung aus dem Fenster des Gerichtssaals entkommen war. Lugmeier schildert sein Leben als einer, dem Unrecht die Voraussetzung der eigenen Geschichte ist. Sie überzeugt in ihren rasanten Wechseln von Angriff und Flucht, Überfluss und Armut, Gefängniszellen und Triumph der Freiheit als radikale, lakonisch und drängend erzählte Selbstvergewisserung. Inzwischen hat Lugmeier den nötigen Abstand zu seinem damaligen Leben, um über seine Erlebnisse als Millionendieb und das Leben im Gefängnis zu schreiben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 482

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Ludwig Lugmeier

Der Mann, deraus dem Fenstersprang

Ein Leben zwischen Flucht und Angriff

Verlag Antje Kunstmann

Für Maike

Du darfst den Tod nicht fürchten, denn wenn du ihn fürchtest, stolperst du und schon fällt er über dich her.

Aus »Nekropolis« von Boris Pahor

Prolog

MEINEN 25. GEBURTSTAG FEIERTE ICH IN EINER ZELLE, deren Fenster dreifach vergittert war. Im Inneren befand sich ein Käfig, im Hof liefen Wachen auf und ab und alle halbe Stunde glotzte mich durch den Spion ein Auge an. Ich lag auf dem Bett und überlegte. Ich lief hin und her und dachte nach. Ich knabberte an einer Salami und zermarterte mir das Hirn. Verdammt, wie war es gekommen, daß sie mich gekriegt hatten?

Vor ein paar Monaten noch war ich an der Golfküste gewesen, in Vera Cruz und Tampíco, und hatte nach einer Spur von B. Traven gesucht. Auf der Fahrt zurück nach Mexiko-Stadt war in den Bergen ein Erdrutsch niedergegangen. Die Straße war verschüttet gewesen und vor der Lehmlawine hatten Campesinos gestanden. Ich hatte ein paar von ihnen mitgenommen und einer hatte mich zu sich nach Hause eingeladen. Aber das Haus gefiel mir nicht, es war nur eine Hütte, auf der Straße liefen Schweine umher und ich wollte weiter.

»Ich hab keine Zeit, meine Katze wartet«, sagte ich.

»Katze?« fragte er.

»Ich hab eine Katze«, sagte ich, »die wartet seit zwei Tagen. Es ist noch weit nach Mexiko-Stadt.«

»Hombre«, sagte er, »du hast eine Katze in Mexiko?«

»Ja«, sagte ich, »es ist weit.«

Er brachte mir einen Wecken Pan Dulce und ich biß ab.

Ich sagte: »Das Brot ist gut.«

»Das hat meine Mutter gebacken.«

»Deine Mutter macht gutes Brot«, sagte ich.

Als ich weiterfuhr, warf ich den Rest aus dem Fenster. Das Brot war trocken, süß, machte Durst und ich hatte kein Wasser. Ich hielt an einer Raststätte, aber die Scheibe war eingeschlagen und vom Inventar nur ein dreibeiniger Tisch geblieben. Es stank nach Müll und Aas, neben der Straße lag ein totes Pferd. Der Bauch war aufgetrieben und darauf stand ein Zopilote. In einer Baumgruppe hockten die Geier wie schwarze Früchte. Ich ging zum Auto, nahm die Pistole aus dem Handschuhfach und schoß auf einen. Er plumpste auf die Straße. Eine schwarze Wolke aus Geschrei stob hoch. Ich hatte schlecht getroffen, denn der Vogel kam plötzlich mit ausgebreiteten Flügeln auf mich zugesprungen. Panik überkam mich, ich rannte zum Auto und fuhr davon.

Die Straße war schmierig und kurvig. Ich überholte Tankwagen, die von den Erdölfeldern kamen, aber schon waren die nächsten vor mir. Ich schlich hinter ihnen her und wartete auf eine neue Gelegenheit. Es fing an zu regnen, leicht und nieslig. Dann wurde es dunkel. Die Scheibe war verschmiert und ich fuhr jetzt schneller. Den Tankwagen vor dem Mauthäuschen sah ich erst, als ich nicht mehr ausweichen konnte. Eine Sekunde lang wußte ich, daß der Tod ein Lastwagen mit Christbaumbeleuchtung ist, daß ich nicht älter als vierundzwanzig werden sollte, ein paar Geschichten geschrieben und zwei Geldtransporte ausgeraubt hatte. Und daß das wenig war, verglichen mit einem Tankwagen. Dann flog ich gegen die Scheibe. Als ich wieder zu mir kam, zog mich ein Mann aus dem Schrott und schleppte mich über den Asphalt. »Glück gehabt«, sagte er, »buena suerte, Señor«, und sprudelte mir eine Flasche Wasser ins Gesicht.

Nachts fiel das gelbe Licht des Nebelscheinwerfers in die Zelle. Wenn ich mich am Gitter hochzog, sah ich die Mauer, den Wachturm und den Hof, auf dem am Tag die Gefangenen ihre Runden drehten. Ich schlief schlecht, immer nur ein, zwei Stunden. Dann lag ich wieder wach. Manchmal stand ich auf und ging in der Zelle auf und ab. Es waren nur ein paar Schritte in die eine und in die andere Richtung. Ich dachte an die Journalisten vom Stern, die ein paar Wochen nach meinem Unfall aufgetaucht waren, an den Arzt, der mich zusammengeflickt hatte, an den gelbgesichtigen Alten im Bett des Rotkreuzkrankenhauses neben mir und wieder an die verlassene Raststätte, wo ich den Geier vom Baum geschossen hatte. Und da fiel mir auf einmal der Vogel aus meiner Kindheit ein. Ich erinnerte mich ganz deutlich an ihn. Ich hatte nie bemerkt, wie er angeflogen kam. Immer wenn es dunkel wurde, hatte er plötzlich auf einem Ast des Kastanienbaums vor dem Balkon des Schlafzimmers gesessen. Er war dunkel und groß gewesen und manchmal hatte er den Kopf bewegt oder einen Flügel gespreizt. Angst hatte ich keine vor ihm gehabt. Ich hatte ihn beobachtet, dann war ich eingeschlafen und am Morgen war er verschwunden. Ich hatte niemandem etwas davon gesagt, auch meiner Großmutter nicht, obwohl ich ihr vertraute.

eins

MEINE GROSSMUTTER HIESS MARIE HAVLITSCHEK. Wenn sie nach Kesselberg kam, stand ich am Fenster und hielt nach ihr Ausschau. Unten waren der Hof, die Brücke und der Wald, der sich den Jochberg hochzog. Wenn sie zur Brücke kam, hörte ich das Klappern des Messers in ihrer Milchkanne und lief die Treppe hinunter. Dann gab sie mir die Kanne. Ich nahm den Deckel ab und hielt das Messer in der Hand. Es war ein schönes Messer. Ich hielt es gerne in der Hand. Es hatte einen hölzernen Griff und eine lange Klinge. Neben der Haustür befand sich die Küche der Hausherrin. Darin stand ein gemauerter Herd mit einer Kupferstange außen rum und in der Ecke am Fenster ein Tisch. Frau Miele trocknete sich die Hände ab und stellte meiner Großmutter Suppe hin. Sie beugte sich über den Teller, blies auf den Löffel und aß. Dann nahm sie Spielkarten aus der Rocktasche.

»Das ist der König, das die Dame und das der Bube«, sagte sie. »Am stärksten ist der Tod. Gegen den kommt keiner an.«

Der Tod hielt in der einen Hand eine Sense und in der anderen eine Sanduhr. Sie mischte ihn unter die Karten und dann lauerte Frau Miele, bis er hervorkam. Sie beugte sich weit über den Tisch und wenn er auftauchte, rief sie: »Oh je! Da ist er!« Aber meine Großmutter schob ihn zur Seite und sagte: »Da hast gerade noch Massl gehabt.«

»Also der ist weg.«

»Fürs erste.«

Da brachte ihr Frau Miele nochmals einen Teller Suppe und erzählte vom Krieg. Ich hörte gern zu. Ich setzte mich neben den Ofen und lutschte an einem Entenei. Das Entenei war glatt und ich wollte gerne hineinbeißen, aber dann wäre es nicht mehr glatt gewesen.

»Die Amis haben gedacht, daß im Haus Soldaten sind«, sagte sie. »Sie haben hinter der Brücke gelegen und geschossen und wir haben im Keller gesessen, die Frau Zislow, ihre Kinder und die Frau Unenkel. Ihr Mann hat das Hakenkreuz nicht abnehmen wollen und wie auf München die Bomben gefallen sind, ist im Norden eine rote Glocke gewesen und im Boden hat es gerollt, grrrmmm, grrrrmmm…«

Frau Miele gab meiner Großmutter Geld und Enteneier. Dann stiegen wir nach oben. Die Treppe hatte ein weißes Geländer und die Gänge waren lang. Durch die Türen hörte ich, wie geschimpft und geredet wurde. Manchmal blieb sie vor einer stehen und malte das Malheur auf die Schwelle. Es sah aus wie ein Stern mit einem spitzen Kopf.

»Jetzt sollen sie schauen«, sagte sie.

Wir gingen zu Frau Zislow und zu Frau Hase. In jeder Wohnung roch es anders. Am besten roch es bei Fräulein Rosemarie. Dort duftete es nach Parfüm und Bohnenkaffee. Am Fenster hing eine Gardine mit roten Blumen und aus der Uhr kam zu jeder vollen Stunde ein Kaminkehrer. Über dem Bett hing ein Bild von einem amerikanischen Soldaten.

»Er hat versprochen, daß er mich heiratet«, behauptete Fräulein Rosemarie.

Meine Großmutter schaufelte sieben Löffel Zucker in die Kaffeetasse. Dann zog sie dem Fräulein Rosemarie die Wäsche hoch und legte das Ohr auf ihren Bauch. Er war rund und Fräulein Rosemarie weinte.

»Amerika«, sagte meine Großmutter, »das Kind will nach Amerika.«

»Ich auch«, heulte Fräulein Rosemarie.

»Das wird schon werden«, tröstete meine Großmutter.

Sie gab ihr ein Hexenei.

»Das schneidest in Scheiben«, sagte sie. »Dann brätst es in Butter mit Salz, Kümmel und Majoran und gibst es ihm. Wenn er fragt, was das ist, sagst eine Bratkartoffel.«

Dann schlug sie ihr die Karten. Zuletzt lag die Dame neben dem König.

»Na, was sagst jetzt, du blöde Gans?«

Da wischte sich das Fräulein Rosemarie den Rotz von der Nase und lachte.

Am Ende des obersten Gangs waren die Toilette und der gußeiserne Ausguß. Mieter standen davor und traten von einem Bein aufs andere. Der Blechlampenschirm darüber sah aus wie ein Chinesenhut. In der Wohnküche bügelte meine Mutter Wäsche. Es roch nach Kampfer. Mein Bruder hockte unterm Tisch, durch das Stragula zeichneten sich die Stöße der Dielen ab, das Fenster war mit Dampf beschlagen. Sie zeichnete ein Gesicht hinein.

»Punkt Punkt Komma Strich«, sagte sie, »rundherum das Angesicht, links und rechts zwei Ohren, so ist der Mensch geboren.«

Kaum war sie fertig, fing das Gesicht an zu weinen.

»Das ist kein Grund zum Flennen«, sagte sie und legte die Karten auf den Tisch.

Meine Mutter spuckte auf das Bügeleisen und es zischte, als wäre es lebendig. Im Radio spielte Tanzmusik. Ich spähte durch die Löcher der Bakelitabdeckung, aber statt kleiner Musikanten sah ich nur Drähte und Lämpchen. Für mich reichten fünf Karten. Der König und eine Dame, ein Bube und der Tod. Die Sieben war ich. Meine Großmutter schob den Tod nach links und nach rechts. Da war der König obenauf und die Dame unten. Aber der Tod mit seinem Knochenschädel war mal hier und mal da.

»Der wird dir im Nacken sitzen«, sagte sie. »Da hockt er und wartet. Aber jetzt, jetzt ist er, hoppla, vorbeigerannt!«

Hoppla! Ich lief die Treppe hinunter. Sollte er mich doch kriegen, der Tod, sollte er doch! Ich rannte über den Hof, zwischen den Kastanienbäumen hindurch, über die Wiese, an den Zaun und zurück. Ich stellte mir vor, wie er mir hinterherlief. Aber als er mit der Sense ausholte, schlug ich einen Haken und da rannte er weiter, schimpfte und ärgerte sich. Ich freute mich und lachte, weil der Tod so blöd ist.

Da waren die Mahagonibetten im Schlafzimmer, die mit Balken abgestützten Balkone, die Einschüsse eines Maschinengewehrs und hinter der Scheune eine zerfetzte Flak. Ich stand am Bach und über die Kieselsteine floß Wasser. Und wieder war da meine Großmutter mit der klappernden Milchkanne. Manchmal ging sie mit mir nach Altjoch. Dann rannte ich ein Stück voraus und suchte Kippen. Wenn ich eine fand, freute ich mich und brachte sie ihr. Sie legte sie in ihre Messingdose und sagte, die ist aber lang, und ich rannte wieder los.

Es war kalt dort hinten. Die Berge warfen Schatten. Auch im Sommer stand die Sonne nur ein paar Stunden zwischen Jochberg und Herzogstand. Dann kroch wieder die Kälte aus den Felsen. In die Amibaracken waren Flüchtlinge eingezogen. Auf Leinen flatterte Wäsche und an einem Strick graste eine Geiß. Dahinter ragten senkrecht die Felsen auf. Die Kinder hatten Pullover an und lauerten im Gestrüpp vor einer Höhle. Sie warfen mit Steinen und meine Großmutter drohte ihnen mit einem Stock. Den nahm sie mit, wenn wir ins Altjoch gingen, denn manchmal stand ein weißer Hund auf der Straße, bellte und fletschte die Zähne. Aber sie ging mit dem Stock auf ihn zu und verjagte ihn. Dann stieg sie die Straßenböschung hinunter und stocherte in einem Drainagerohr. Tief drinnen quietschte es.

»Das ist der Teufel«, sagte sie. »Der holt die Bangerten aus den Baracken.«

»Und den Hund?«

»Den kann er nicht holen.«

»Warum nicht?«

»Der Hund ist stärker als der Teufel. Der kriegt jeden. Aber ich bin ihm ausgekommen. Soll er nur kommen«, sagte sie und drohte mit dem Stock.

Ich spähte in die Röhre. Der Zugang zur Hölle war dunkel, aber die Augen des Teufels glitzerten wie Wassertropfen.

Ich lief an kleinen Häusern vorbei. Dann surrten die Turbinen des Walchenseekraftwerks. Die sechs Rohre kamen aus dem Walchensee, der über dem Kochelsee liegt. Sie waren aus Kupfer und dick. Eine Brücke mit einer steinernen Brüstung führte über sie hinweg. Auf dem Gelände dahinter wuchs Brombeergestrüpp. In einer Mulde lag Abfall. Meine Großmutter zerrte Kupferdrähte aus dem Müll, machte ein Feuer, brannte die Isolierung ab und knäulte die Drähte zusammen. Ich suchte Kreuzotterhäute und band sie mir um die Handgelenke. Dann gingen wir zum See.

»Für Kupferdrähte zahlt der Alteisenhändler am meisten«, sagte sie. »Für Messing zahlt er nicht so viel. Für Blei und Aluminium auch nicht. Und für Eisen am wenigsten.«

Sie dröselte die Kippen auf und zerrieb den Tabak.

»Der Tod«, sagte sie, »ist ein weißer Hund. Einmal hat mich einer gebissen, so wie der von den Baracken. Da hab ich Wundstarrkrampf gekriegt und mich nicht mehr rühren können. Alle haben gedacht, ich bin tot, und der Totengräber hat die Schaufel aus dem Schuppen geholt. Aber ich hab alles gehört und wie sie mich holen wollten, bin ich aus dem Bett gesprungen.«

Am See schien die Sonne. Die Großmutter schlief ein und schnarchte. Dann schreckte sie hoch und erzählte von ihrer Mutter, die meine Urgroßmutter war. Ich kannte alle Geschichten, aber ich wollte sie immer wieder hören, denn wenn ich nicht aufpaßte, gingen sie einmal so und dann wieder anders.

»Meine Mutter hat Klavier gespielt.«

»Geige«, sagte ich.

»Ja, Geige auch. Aber meistens hat sie Klavier gespielt. Mozart und Drei Chinesen mit dem Kontrabaß. Jedenfalls ist sie vornehm gewesen. Aber wie sie von Vaduz nach Vorarlberg Zigarren geschmuggelt hat, ist sie in eine Schlucht gestürzt und hat sich ein Bein gebrochen. Das Bein hat den Brand gekriegt und daran ist sie gestorben. Manchmal ist sie noch herumgegangen in der Mokri. Dort ist eine Schokoladenfabrik gewesen und da hat es gut nach Schokolade gerochen. Und einmal hat sie vor einem Hutgeschäft gestanden. Wie ich das gehört hab, hab ich in der Hutschachtel nachgeschaut und da waren tausend Kronen drin. So hat sie mir das sagen wollen. Und von dem Geld hab ich Krepp-Papier gekauft und aus dem Papier haben deine Mutter und Willi Papierblumen gemacht. Die haben wie echt ausgesehen und waren so schön, daß die Leute sich gewundert haben. Und gerochen haben sie auch. Wie echte Blumen. Dann bin ich nach Wien gezogen und hab von dem Geld ein Beisl aufgemacht und mir einen Mann genommen. Lang hat der geheißen und gesoffen wie ein Loch. Aber er war Erfinder und hat mit Buchstaben rechnen können. Aber erfinden hat er nur was können, wenn er besoffen war. Darum ist ihm gar nichts anderes übrig geblieben als Saufen. Die Erfindungen haben alle auf dem Papier angefangen. Erst hat er die Seite mit Buchstaben vollgeschrieben. Dann hat er damit gerechnet und zuletzt ist eine Erfindung herausgekommen. Wenn er nüchtern war, hat er selbst nicht mehr gewußt, wie er das gemacht hat. So hat er das Perpetuum mobile erfunden. Schau, hat er gerufen, jetzt hab ich das Perpetuum mobile erfunden. Er hätte ein Heidengeld damit verdienen können. Ein Amerikaner hat dafür eine Million Dollar geboten. Aber dann wollte er noch was verbessern und da ging’s nicht mehr. Da hat er aus Verzweiflung schon zum Frühstück Schnaps getrunken. Der hat ihn verbrannt, von innen raus. Wie er tot war, ist ein Brandfleck in der Hose gewesen. Der Schnaps ist ein Fluch. Der Wein ist gesund. Aber der Schnaps … Wenn die Männer Wein getrunken haben, haben sie gesungen.«

»Was haben sie gesungen?«

»Wo ein grüns Kranzerl winkt oder Mein Hut der hat drei Löcher.«

Ihre Stimme krächzte, wenn sie sang. Wenn sie fertig war, hustete sie, spuckte ins Gras, pfui Teufel!, und rauchte.

»Wenn du wieder Kippen hast, sing ich wieder. Beim Schnaps war der Teufel am Tisch. Der hat dabeigehockt und gestochert, bis die Männer sich Gläser an die Köpf geschmissen haben. Aber da bin ich aus der Küche, so!, und hab ihnen, so!, eine Hand voll Pfeffer in die Augen. Aber das Beisl war vornehm. Die Gäste sind von überall gekommen, haben Schnitzel und Erdäpfelsalat bestellt, fünfzig Portionen am Tag. Und dann sind wir nach Prag. Da gibt es viele Brücken und den Hradschin, und in Prag hat deine Mutter den Müller kennengelernt. Darum hat sie dann Müller geheißen und nicht mehr Havlitschek, weil vom Müller der Gusti gekommen ist, der darum nur dein halber Bruder ist und sich die Füße nicht wäscht. Aber den Müller haben sie im Krieg erschossen, weil er auf der Wache eingeschlafen ist, und wer auf der Wache eingeschlafen ist, den haben sie erschossen. Wie einen Russ. Wir sind in Reichenberg gewesen und ich hab den ganzen Achatschmuck eingegraben, wie die gekommen sind. Ich hab gedacht, wenn sie mich kriegen, kriegen sie den Achatschmuck nicht. Dafür hab ich den Weltatlas vom Willi mitgenommen. Den hab ich einem Bauern gegeben für 10 Pfund Erdäpfel. Da sind die Züge voll gewesen und man hat sich außen ranhängen müssen, weil drin kein Platz mehr war. Und aus den Erdäpfeln haben wir Erdäpfelsalat gemacht. Und der Onkel Willi hat die Sau geklaut. Aber dein Vater hat Schiß gekriegt und sich verdrückt, als er Schmiere stehen sollte. Wenn der Bauer was gemerkt hätte …«

Sie mochte meinen Vater nicht. Deswegen kam sie am Wochenende nicht. Wenn am Abend seine Adler über die Brücke knatterte, nahm sie die Milchkanne und ging. Durchs Fenster sah ich, wie sie über die Brücke trippelte.

»War sie wieder hier, die Hexe?« fragte er.

Er trug eine blaue Arbeitshose, Gummistiefel und hatte eine Glatze. Er hinkte den Gang entlang, setzte sich in der Wohnküche auf das Sofa und streckte die Beine aus. Meine Mutter stellte sich vor ihn und zog ihm die Stiefel aus. So brauchte er keinen Stiefelknecht. Dann brachte sie ihm die Hausschuhe und rührte weiter im Kochtopf.

»Sie sammelt halt Altmaterial«, sagte meine Mutter, »hinten in Altjoch. Sie hat nur 58 Mark Rente. Das Brot ist teurer geworden. Das kostet jetzt schon 38 Pfennig. Ich kaufe wieder Sanella statt Rama. Die schmeckt genauso gut, bloß schmiert sie sich zäher.«

Später kam Gusti mit dem Fahrrad aus der Firma Dorst. Ich hörte, wie die Kette am Schutzblech scheuerte, wenn er über die Brücke fuhr. Er war dürr, seine Hände dreckig von Schmiere und wenn er das Rad in den Stall stellte, riefen die Jugendlichen, die auf dem Brückengeländer saßen: »Moses, wo bist du?« Er weichte die Hände in der Emailleschüssel ein und wusch sie mit Sandpaste und Wurzelbürste.

»Zwei Juden wollten stehln nen Appel«, sagte er, »doch es ging nicht, der Baum war ne Pappel.«

Er stellte das Radio ein und wartete auf das Lied vom alten Haus von Rocky Docky.

»Das alte Haus von Rocky Docky hat vieles schon erlebt, kein Wunder, daß es zittert, kein Wunder, daß es …«

»Zwei Juden schwammen durch den Nil, den einen fraß ein Krokodil, den anderen vergaß es«, sagte er und manschte das Essen zu einem Brei zusammen, den er mit dem Löffel in den Mund schaufelte. Danach ging er in den Hof und von der Brücke riefen sie: »Moses kommt!«

»Gusti soll richtig essen«, sagte mein Vater.

»Das hat er in der Tschechei nicht anders gelernt«, erwiderte meine Mutter.

»Wir sind hier nicht in der Tschechei.«

Über dem Tisch brannte eine 60-Watt-Birne. Das Licht war gelb und ich schaute zu, wie meine Mutter meinen kleinen Bruder in der Blechwanne badete. Er plärrte, wenn ihm Kernseife in die Augen kam. Dann trug sie ihn über den langen Gang ins Bett. Mein Vater griff sich einen Knüppel, stellte sich an die Tür und schaute, ob Unenkel den Gang entlang kam.

»Wenn ich ihn an der Schlafzimmertür erwische«, sagte er, »schlag ich ihn tot.«

Dann zeigte er mir, wie man richtig mit Messer und Gabel ißt. Er setzte sich kerzengerade auf den Stuhl, klemmte sich zwei Bücher unter die Achseln und schnitt die Luft im Teller. Mit der Gabel führte er einen Bissen Luft in den Mund und kaute ihn.

»Jetzt bist du noch zu klein«, sagte er, »aber wenn der Ernst des Lebens beginnt …«

Er nahm Papier und Stifte aus der Tischschublade und zeichnete einen Apfel mit Augen und Mund. Der Mund hatte einen Zahn und der war schwarz. Da sah der Apfel aus wie Frau Hase, denn die hatte auch einen schwarzen Zahn. Dann zeichnete er einen Hackstock, in dem eine Axt steckte. Der Hackstock hatte eine Nase, Augen und ein schmales Maul. Das Maul streckte eine Zunge raus. »Das ist der Unenkel«, sagte er.

Ich saß auf seinem Schoß und malte die Zunge rot an und die Augen gelb. Die Axt malte ich auch rot an, damit sie blutig war. Der Stift roch nach Lack. Die rote Mine klebte ein wenig, als ich sie mit der Zunge anfeuchtete. Mein Vater roch nach Kernseife, Glatze und Niveacreme. Um den Leib trug er einen braunen Gürtel, den er einem Russen weggenommen hatte. Ich fühlte mich so stark, als hätte ich Unenkel selbst den Schädel gespalten. Dann setzte mich mein Vater ab, weil es fünf vor sieben war und im Radio das Betthupferl kam. Wenn mich meine Mutter ins Schlafzimmer brachte, schlief mein kleiner Bruder schon. Im Hof spielten noch Kinder. Ich hörte ihre Stimmen. Sie wurden immer leiser. Dann war es still. Unter der Zimmerdecke verlief ein grüner Strich, der das Muster der mit einer Gummiwalze aufgetragenen Tapete abschloß. An der Wand hingen die Aquarellbilder meines Vaters. Hinter Zäunen lagen Wiesen und darüber hingen Wolken. Sie sahen aus wie Kühe, nur hatten sie viel zu lange Hälse und viel zu dicke Bäuche. Wenn die Nacht ins Zimmer sickerte, wurden sie zu Ungeheuern, die in die Dunkelheit schwammen.

Mein Bruder war zweieinhalb Jahre jünger als ich, hieß Berndi und hatte rote Haare. Sein Gesicht war voll Sommersprossen, aber dafür konnte er nichts. »Das kommt davon, weil die Vorfahren Kelten waren«, sagte mein Vater. Meine Mutter kaufte vom gesparten Geld in der Apotheke Schwanenweiß und schmierte ihm die Creme ins Gesicht. Dann sah er aus wie ein Clown und brüllte. Er brüllte, weil er weiß war und weil er zweieinhalb Jahre jünger war und weil er auf dem roten Dreirad vorne sitzen und lenken wollte, so wie ich. Er brüllte, bis ihm die Luft ausging, und ich klammerte mich an der Lenkstange fest. Dann spannte meine Mutter einen Strick an die Lenkstange und zog an.

Sie zog uns über die Brücke, weiter zum See und am See entlang nach Kochel, an der Firma Dorst vorbei, wo mein Vater und Gusti arbeiteten. Auf ihrem Rücken hüpfte ein Militärrucksack und die Pedale des Dreirads drehten leer. Wenn sie uns den Finkberg hochzog, keuchte sie und wurde langsamer. Da schob ich sie in Gedanken an, aber auf halber Höhe blieb sie trotzdem stehen.

»Schaut den See an«, schnaubte sie.

Er lag unter uns, eine bleierne Fläche, zu der eine Steintreppe führte. Dann kamen das schmiedeeiserne Tor, das in den Park des Freiherrn von Fink führte, und die ersten Häuser der Ortschaft. Kochel war grau. Auf einem steinernen Podest stand der Schmied mit dem Morgenstern und im Konsum lagen unter einem Glassturz Bienenstiche.

»Zwei Stück«, sagte meine Mutter und redete laut. »Was meinen Sie, was es bei den Zislows zum Abendessen gibt? Zwei Bücklinge und Brot. Er kriegt einen ganzen, sie einen halben, der Peter, der kriegt einen viertel Bückling und die zwei Mädchen einen achtel eine jede. Zwei Bücklinge für fünf Personen!«

»Aber er einen ganzen«, sagte die Verkäuferin empört.

Sie war dick und alt und lief hinter der Theke auf und ab. Die Haare auf ihrem Kopf waren dünn und ich hatte Angst, sie würde hervorkommen und mir ein Zitronenbonbon in den Mund stecken. Dann hätte ich das Bonbon zerbissen und geschluckt oder in die Backe geschoben. Meine Mutter packte den Wocheneinkauf in den Rucksack. Dann gingen wir zur Molkerei hinter dem Pferdeschmied. Dort war alles weiß. Die Milchglastür, die Milch, die Porzellanbehälter. Die Molkereibesitzerin sah aus wie Frau Holle. Sie hatte weiße Haare und trug eine weiße Schürze. Braun war nur der Kakao, der in Flaschen abgefüllt dastand. Wir tranken ihn zu den Bienenstichen.

Immer wenn wir nach Kochel gingen, fieberte ich auf das Kinoplakat am schwarzen Brett des Heimatkinos. Zwischen dem Grau der Häuser leuchtete es rot.

»Das ist die Hildegard Knef«, sagte meine Mutter. »Die hat allen Leuten ihren nackten Arsch gezeigt.«

Die Frauen hatten rote Lippen und die Männer trugen Augenklappen und hielten Pistolen in den Händen. Hinter jedem Gesicht steckte ein Geheimnis. Ich hätte das Plakat gerne abgerissen. Darunter wären die wahren Gestalten hervorgekommen. Aber vor dem Plakat befand sich eine Glasscheibe. Wenn ich sie eingeschlagen hätte, wäre der Schmied von Kochel vom Steinpodest und über die schmiedeeiserne Kette gestiegen. Ich wartete und rührte mich nicht.

»Komm weiter«, sagte meine Mutter.

Der Pirat würde sich auf das Schiff schwingen. Er hatte ein rotes Tuch um den Kopf und aus einem Kanonenrohr schoß Feuer.

»Wir müssen weiter«, rief sie, »komm!«

Und die Kanonenkugel würde das andere Schiff zerschießen und das Schiff würde untergehen und unter Wasser liegenbleiben wie das Schiff vom Hannemann.

»Das ist Errol Flynn«, sagte meine Mutter. »Wenn du sechs bist, gehen wir ins Kino.«

Aber bis sechs war es weit. Bis sechs war es so weit wie von Kesselberg nach Kochel und noch ein ganzes Stück dazu, die Straße hoch bis Urfeld und nach Italien. Oder fast, denn Italien war am weitesten.

»Italien liegt hinter den Bergen«, sagte meine Mutter. »Erst kommt der Walchensee, dann Innsbruck und Tirol. Die Tiroler sind lustig, dann Bludenz und Italien. In Italien scheint die Sonne, wenn bei uns Nebel ist, und die Italiener singen so schön wie meine Freundin Mizzi. Die Mizzi ist auch Italienerin. Wie wir von Bludenz nach Wien gezogen waren, hat eines Tages die Mizzi vor der Tür gestanden. Berna, hat sie gesagt, jetzt bin ich auch in Wien. Die Mizzi ist immer noch in Wien. Wenn wir mal Geld haben, fahren wir nach Wien und besuchen sie. Da wird sie schaun! Dann gehen wir auf den Prater, zum Stephansdom und zur Donau. Die ist so breit wie der Kochelsee.«

Wenn die Adriapost kam, stellte ich mich auf die Kesselbachbrücke und wartete. In Urfeld drückte der Fahrer auf die Hupe und die Adriapost machte tatütata. Das klang wie ein Trompetensignal. Dann kam der Bus langsam die Serpentinen herunter. An der vorletzten Kehre leuchtete er rot auf. Ich rannte auf die andere Straßenseite zur Bushaltestelle. Der Bus hatte eine Schnauze wie eine Bulldogge und fuhr vorbei. Aber ich stellte mich auf die Zehenspitzen und lauschte, ob die Italiener sangen. Ich glaubte, sie müssten Wiener Lieder singen. Wien, Wien, nur du allein. Aber der Bus donnerte vorbei. Und vielleicht waren die Italiener eingeschlafen, denn von der Adria war es weit und dazwischen lagen die Berge. Dann lief ich zurück und die Treppe hoch.

»Hast du sie singen gehört?« fragte meine Mutter.

Ich schüttelte den Kopf.

»Vielleicht singen sie beim nächsten Mal. In einer Woche kommt wieder der Bus aus Italien. Komm mal mit.«

Wir gingen ins Schlafzimmer und sie hielt mir die Muschel aus Italien ans Ohr. In ihr rauschte das Meer.

»Die ist aus Italien«, sagte sie, »die hat mir der Willi aus dem Krieg gebracht.«

Dann schraubte sie ihr Parfümflakon auf. Es war leer, aber von weit her wehte ein leichter Geruch.

»Da war Rosenwasser drin. Ich hab mir immer nur einen Tropfen hierher getan, wenn ich mit der Mizzi ausgegangen bin. Das haben die Männer gleich gerochen. Wenn ich nicht deinen Vater im Herzogstandhaus kennengelernt hätte, wäre ich wieder nach Wien gegangen. Aber er ist fleißig und verdient Geld. Und vielleicht bauen wir ein Haus, wenn die Bank den Kredit bewilligt. In Wien wäre ich wieder bei der Mizzi gewesen, aber dann gäb es dich nicht. Dein Vater hat ganz ruhig dagesessen und nicht geredet. Er hat den ganzen Abend nur eine Flasche Bier getrunken, weil er nichts verträgt. Ich hab gedacht, stille Wasser sind tief.«

Wenn mein Vater am Sonntag mit mir zum See spazierte, freute ich mich, denn er war groß und ich war klein. Sein Schatten hinkte und war viel länger als meiner. Er hatte eine kurze Lederhose an und um den Bauch den Russengürtel. Unter dem Rand des Hosenbeins sah eine Narbe raus. Da mußte ich immer draufschauen, wenn ich neben ihm lief.

»Onkel Willi«, sagte ich, »hat aber keine Narbe am Bein.«

»Ich setz dich in die Kutsche«, sagte er. »Die Kutsche ist eine Deligence.«

»Deligence«, sagte ich.

»Früher sind hier die Pferde gewechselt worden«, erklärte er. »Die mußten frisch sein, bevor sie die Kutsche die Kesselbergstraße hoch schleppten. Dann ist dein Opa hierhergezogen, weil das Walchenseekraftwerk gebaut wurde. Da haben sie die Kutsche in die Scheune gestellt.«

»Ist die Oma eine Hexe?« fragte ich.

»Die bringt nur Unfrieden ins Haus und weiß nichts.«

Das Scheunentor stand einen Spalt offen, so daß er sich hineindrängen konnte. Drinnen war es düster. Im Dach waren Sparren durchgefault und heruntergebrochen. Die Scheune war groß und hinten standen schwarze Chaisen. Die Deligence stand in der Mitte. Sie hatte große Laternen, einen Kutschbock und einen Köcher mit einer Peitsche. Er öffnete den Verschlag und hob mich hinein. Es roch nach Staub und Leder und ich rief: »Hü!«

»Los«, rief ich, »Hü! Hott! Hü! Los!«

»Da sind keine Rösser dran«, sagte er und hob mich wieder heraus. Dann gingen wir weiter zum See. Aus den Stämmen der Linden am Feldweg ragten eingewachsene Porzellanisolatorenköpfe. Am Ufer lagen Treibholz, Flaschen und angeschwemmte Panzerminen. Neben der Schiffsanlegestelle roch es nach faulen Muscheln. Der Steg war verfallen, an einer Dalbe baumelte eine Kette und am gegenüberliegenden Ufer sah man das Kloster Schlehdorf. Ich warf Kiesel ins Wasser und die Stechlinge spritzten in Blitzbögen auseinander. Irgendwo weit draußen lag auf Grund das Motorschiff. Mein Vater ging in die Knie und zeigte mit dem Finger hin. Aber das Wasser war nur grün.

»Das liegt auf Grund«, sagte er. »Es hat dem Hannemann gehört vom Sägewerk. Damit bin ich um den See gefahren, als ich in die Schule ging. Es war weiß. Wie der Krieg aus war, haben die Amis so lang drauf geschossen, bis es unterging.«

»Onkel Willi hat keine Narbe vom Krieg.«

Er zog das Lederhosenbein hoch. Die Narbe war lang und weiß und kein Haar wuchs drauf. »Der war auch nicht in Rußland«, sagte er. »Ich bin mit dem Schiff im Schwarzen Meer auf eine Mine gefahren. Dann ist es zerkracht. Ich bin hoch in die Luft geflogen und ins Wasser, aber da ist eine Bohle geschwommen und daran hab ich mich festgehalten, bis sie mich rausgezogen haben.«

Ich stellte mir das Schwarze Meer schwarz vor. Ich stellte mir vor, wie er in die Luft flog, sich umdrehte und ins Wasser platschte. Patsch, klatsch! Die Stechlinge spritzten auseinander.

»Dann haben sie mich ins Lazarett gebracht und das Bein in ein Streckgerät gespannt mit Eisengewichten dran«, erzählte er. »Da hab ich drei Monate gelegen.«

»Mit dem Russengürtel?«

»Der hat im Schrank gehängt. Jetzt ist gleich Mittag. Dalli dalli!«

»Den hast einem Russen weggenommen.«

»Der hat ihn nicht mehr gebraucht.«

»Onkel Willi hat die Sau geklaut.«

»Hat das die Hexe gesagt?«

»Ja.«

»Wenn du auf den Müllhaufen rumkriechst, stinkst du genauso wie sie.«

Er schnupperte an meinem Ärmel.

»Dalli dalli«, sagte er, »die Sau hat einem Bauern gehört, darum hab ich sie nicht genommen.«

»Oma hat gesagt, du hast Schiß gehabt.«

Er gab keine Antwort, aber seine Glatze wurde weiß.

Der Russengürtel war braun und hatte eine Messingschnalle mit einem dicken Dorn. Mein Vater bohrte mit einer Ahle ein zusätzliches Loch in den Riemen und schnallte ihn mir um. Er zog ihn richtig fest und legte das Fotoalbum auf den Tisch. Da war mein Großvater mit einer Schaufel in der Hand, als er das Walchenseekraftwerk baute. Und mein Vater, als er klein war und in die Schule ging. Er trug die Pimpfenkluft mit kurzer Hose, Koppel und Dolch an der Seite. Hinter ihm hing eine Hakenkreuzfahne. Die Bilder waren vergilbt und hatten Zackenränder. Unter einem Weihnachtsbaum saßen Soldaten und auf dem Tisch standen Weinflaschen. Die Soldaten lachten. In Rußland ging es lustig zu und friedlich. Da standen Soldaten vor einem Holzhaus und legten sich die Arme um die Schultern. Nur der Himmel darüber war gelb. Der Russe mit dem Gürtel war nicht dabei. Aber vielleicht war er auf einem der Bilder gewesen, die jetzt fehlten. Von ihnen waren nur ein paar weiße Leimstellen auf dem schwarzen Papier geblieben.

»Hast du den Russen erschossen?« fragte ich.

Meine Mutter klapperte mit den Töpfen.

»Dein Vater war nur ein kleiner Gefreiter«, mischte sie sich ein.

Mein Vater beugte sich über das Fotoalbum.

»Was für einen? Das ist kein Russe.«

»Den mit dem Gürtel.«

»Der hat sich die Hose mit Bindfaden zusammengebunden«, sagte er.

»Im Krieg ist viel geschossen worden«, sagte meine Mutter, »das weißt du doch.«

»Einmal hab ich geschossen«, sagte er. »Da ist einer umgefallen. Aber vielleicht hat ihn eine andere Kugel getroffen.«

»In den Kartoffelsalat schneide ich eine Gurke rein«, sagte meine Mutter.

»Das weiß heute keiner mehr genau«, sagte mein Vater.

»Da sind tausend Kugeln geflogen«, sagte meine Mutter.

Ich hockte mich unter den Tisch. Der Russengürtel hinderte das Blut daran, in die Beine zu sacken. Es schoß in den Kopf und immer wenn das Herz dreimal gepumpt hatte, sah ich ein anderes Bild. Der Russe stand in der Tür und hielt sich die Hose fest. Dann schoß mein Vater, peng! peng!, und der Russe blieb stehen, weil er nicht wußte, wer ihn totgeschossen hatte. Erst schaute er nach links, dann nach rechts. Dann fiel er, plumps – fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben –, um und war richtig tot.

»Peng! Peng!«, sagte ich.

Ich rannte zur Tür.

»Peng! Peng! Peng!«

»Du hast den Russen erschossen und ihm den Gürtel weggenommen«, sagte ich. »Peng! Peng!«

Wieder wurde seine Glatze weiß und ich setzte mich auf die Bank und sagte nichts mehr, weil ich Angst hatte, daß er mir eine schmieren und daß mir dann das Blut aus der Nase schießen würde wie Gusti, als er das Essen gemanscht hatte.

Das Hochzeitsfoto meiner Eltern hing im Schlafzimmer neben der Tür. Meine Mutter trug ein dunkles Kostüm und hielt einen Strauß rote Rosen in der Hand. Ihr Haar war schwarz und sie lächelte. Mein Vater trug einen dunklen Anzug mit breitem Revers. Sein Gesicht war hager und die Geheimratsecken hatten sich schon weit vorgefressen.

»1947 war das«, sagte meine Mutter. »Zwei Jahre später bist du gekommen. Da, in dem Bett, mitten in der Nacht. Überm Kochelsee ist gerade ein Gewitter niedergegangen.«

»Dann hast du die Möbel gekauft«, sagte ich.

»Wie ich bei den Amis war. Da war einer, der hat John geheißen, und das war ein Schwarzer und der wollte, daß ich mit ihm nach Amerika geh. Er hat mir Zigaretten gegeben. Für den Schrank hab ich zwei Schachteln gezahlt. Der ist aus Mahagoni. Und für die Betten auch. Für die Kredenz und den Tisch und die Stühle hab ich acht Schachteln gezahlt. Die hat ein Schreiner mit der Hand geschnitzt. Wie ich bei den Amis war, wollten alle Zigaretten von mir. Aber dann ist John nach Amerika gekommen. Von einem Tag auf den anderen. Er hat mir jede Woche einen Brief geschrieben und immer fünf Dollar reingelegt.«

»Darum läuft uns der Unenkel nach.«

»Weil er neidisch ist. Bei ihm stehen nur Margarinekisten. Die Kinder schlafen zu zweit im Bett und am Sonntag essen sie Linsen. Deswegen stinkt’s im Klo so. Und im Schlafzimmer hängt der Hitler an der Wand.«

Ich hatte Angst vor dem Unenkel. Wenn ich ihm begegnete, drückte ich mich an die Wand und hoffte, daß er mich nicht sah. Manchmal verfolgte er uns, wenn wir nach Kochel gingen. Er lief zwanzig Schritte hinterher und schrie »Hur! Du Hur!« und meine Mutter blieb stehen und schrie zurück. Dann holte sie einen Knüppel aus dem Unterholz, ging ihm entgegen und er lief davon. Wenn sie umdrehte, kam er wieder näher und schrie weiter.

»Komm nur«, rief sie, »komm nur her!«

Sie hielt den Knüppel in der Hand und ging ihm entgegen.

Jetzt wich er nur noch ein paar Schritte zurück.

»Ich weiß schon, was du willst!«

»Hur«, fauchte er. »Du Hur!«

Da warf sie den Knüppel weg und lachte. Sie stemmte die Hände in die Hüfte und als er näher kam, hob sie den Rock, zog die Unterhose runter und zeigte ihm den Arsch. Da rannte er, rannte, rannte, als wäre der Knüppel aus dem Sack hinter ihm her, und ich lachte. Wir zogen weiter am See entlang und die Pedale drehten sich.

»Wie er gerannt ist«, sagte sie. »Hast du gesehen, wie er gerannt ist?«

Sie zog den Finkberg hoch, ohne stehenzubleiben.

»Gerannt ist er«, sagte sie zur Frau im Konsum, »als wäre der Teufel hinter ihm her. Ich hab den Rock hochgehoben. Da ist er gelaufen«, sagte sie zur Frau in der Molkerei, »den hätten Sie sehen sollen. Der soll mir nur nahekommen.«

Unenkel hatte ein braungelbes Gesicht, die Haare waren grau und das linke Auge auch. Ich drückte mich an die Wand, als er den Flur entlang kam. Er redete mit sich selbst, wurde immer größer und verschwand dann hinter der Tür schräg gegenüber unserer, aber im Hof kam er wieder hinter der Scheune hervor. Und als ich ums Haus lief und mich unter der Tenne versteckte, da wartete er schon.

»Eine Hur ist sie«, flüsterte er. »Ich seh alles, ich hör alles. Eine Hur ist sie. Weißt, womit ich sie seh? So!«

Er drückte einen Finger ins Auge und da sprang das Auge in die Hand.

»Das sieht alles«, sagte er. »Und wenn der Hitler wieder kommt…«

Er lachte. Es war das einzige Mal, daß ich ihn lachen hörte. Es klang, als riebe man zwei Steine aufeinander. Ich sah ihn zum letzten Mal, als der Hausherr ihn über den Hof jagte. Er hatte einen Axtstiel in der Hand und Unenkel rannte von einem Baum zum anderen und zuletzt drehte er sich um den Stamm. Dann flog er ins Gras und Herr Miele prügelte auf ihn ein.

»Jetzt ist er im Irrenhaus«, meinte meine Mutter später, »da hat er schon lang hingehört.«

Ich sah den Vogel zum letzten Mal im Winter. Er war weiß und ich stand auf und ging ans Fenster. Da sah ich ihn sitzen im Geäst des Kastanienbaums. Als ich wieder im Bett lag, war er verschwunden. Ich schlief ein und am Morgen hauchte ich ein Guckloch ins Fensterglas und sah die schwarzen Äste des Baums, das verschneite Dach der Scheune, die weißen Wiesen zum See. Auf dem Weg führte eine Trampelspur zur Bootsanlegestelle. Der See war zugefroren und über das Eis fuhren ein Lieferwagen und Fuhrwerke.

Es war kalt und vielleicht krachten die Bäume wirklich. Es war so kalt, daß meine Mutter Angst hatte, die Kohlen würden nicht reichen. Sie legte Ziegelsteine ins Backrohr, wickelte sie in Handtücher und tat sie in die Betten. Aber am Morgen waren sie so kalt wie die Dielen und der Flur. Der Wasserhahn am Ende des Gangs lief und lief und wenn meine Mutter morgens den Herd anheizte, war das Wasser im Eimer gefroren. Von der Dachrinne wuchsen Eiszapfen, die immer länger und länger wurden.

Meine Mutter zog ihre Pullover unter den Mantel und zwei Paar Socken an, bevor sie in die Knobelbecher stieg. Sie setzte sich eine Mütze mit Ohrenklappen auf und wickelte uns in Decken, dann zog sie den Schlitten den Pfad hinunter zum See. Ein Fuhrwerk kam von Schlehdorf über die Eisfläche. Zwei Pferde waren vorgespannt.

»Das Eis ist dick«, sagte sie, »schaut. Die kommen von Schlehdorf.«

Manchmal hielt das Fuhrwerk an. Dann zogen die Pferde wieder. Die Luft war klar, auf dem Eis lag blau der Schatten des Jochbergs. Als ich den Eisenbeschlag des Schlittens anfaßte, klebten die Finger fest. Wir hielten uns dicht am Ufer. Der Schlitten glitt leicht, nur wo der Wind den Schnee weggeweht hatte, knirschte das Eis unter den Kufen. Sie zog und dann stellte sie sich hinter den Schlitten, schob, gab dem Schlitten einen Schubs und der glitt von ganz alleine zehn Meter weit. Als wir zur Renke kamen, zog sie wieder. Ihre Stiefel waren schwer, aus Leder, und die Sohlen mit Nägeln beschlagen. Sie stammten aus dem Krieg. Meine Großmutter hatte sie einem Soldaten abgekauft. An der Renke stand eine Fischerhütte. Dort trafen sich im Sommer Angler an der Bucht. Sie wich vom Ufer ab und nun war die Straße weit weg. Ein Traktor zog einen hölzernen Schneepflug an einer Kette hinter sich her.

»Der Schneepflug«, sagte sie. »Er fährt ins Altjoch, damit sie dort hinten rauskönnen.«

Sie zog weiter, das Eis knackste. Da blieb sie stehen und sah zum Fuhrwerk, das nun schon viel weiter war. Zwei schwere Pferde waren davor gespannt und auf dem Fuhrwerk saß ein Mann. Sie zog wieder weiter und das Eis brach unter ihr ein. Sie versank im Wasser und als sie wieder hochkam, hatte sie keine Mütze mehr auf dem Kopf. Sie schob den Schlitten ein Stück aufs Eis und versuchte auf die Scholle zu klettern, aber die Scholle brach ab. Wieder ging sie unter und als sie dann nochmals hochkam, schrie sie. Es klang ganz leise. Der Schneepflug war längst vorbeigefahren und der Mann auf dem Fuhrwerk weit weg. Und da schob sie den Schlitten wieder ein Stück voran und als sie endlich aufs Eis stieg, hatte sie nur noch einen Knobelbecher an. Ich hatte ihr zugesehen und war ganz ruhig. Alles war weiß. Nur das Wasser in dem Brechloch war grün. Und jetzt lief sie mit einem Knobelbecher über das Eis und zog den Schlitten ruckweise hinter sich her. Dann blieb sie stehen, zog den Knobelbecher aus und der blieb liegen auf dem Eis, bis Gusti ihn holte.

»Weil die Fischer dort Löcher ins Eis hacken«, sagte Gusti.

»Von Schlehdorf ist ein Fuhrwerk über den See gefahren«, erwiderte meine Mutter.

Meine Großmutter zerschnitt den Stiefel später mit ihrem Messer.

»Da ist der Stiefel nicht schuld dran«, sagte meine Mutter.

Meine Großmutter schob die Lederstücke in den Herd.

»Der Mantel hat mich runtergezogen«, sagte meine Mutter, »der ist ganz schwer geworden.«

»Der Tod ist unterm Eis«, sagte meine Großmutter.

»Das ist eingebrochen«, sagte Gusti, »weil die Fischer Löcher reinschlagen.«

»Wenn er dich hätte haben wollen«, sagte meine Großmutter, »wärst nicht wieder rausgekommen.«

»Er soll in die Kirche gehen und eine Kerze anzünden, damit der liebe Gott auf ihn aufpaßt«, sagte meine Mutter.

Im Frühjahr, als ich schon fast fünf war, schickte sie mich in die Kirche, es war das letzte Jahr in Kesselberg. Die Sparkasse hatte meinen Eltern einen Kredit bewilligt und die Gemeinde hatte ihnen ein Grundstück auf 99 Jahre Erbpacht überlassen. Der Ort hieß Ried und lag zehn Kilometer von Kesselberg entfernt. Er hatte 300 Einwohner und ebensoviele Kühe. Hier war mein Vater geboren und seine Eltern lebten dort noch in einem Austragshäusl mit Plumpsklo im Schuppen. Das Grundstück grenzte an den Bahndamm am Rand des Orts. Vor zehn Jahren war es noch eine Müllhalde gewesen und 100 Meter weiter wurde der Müll immer noch in die Grube gekippt, die beim Bau des Bahndamms entstanden war. Manchmal fuhr ich mit meiner Mutter hin. Dann schauten wir zu, wie mein Großvater den Keller aushob und mit einer hölzernen Schubkarre auf einer Bretterkiste Lehm nach oben schob. Er war über siebzig, hatte einen Schnauzer im Gesicht und einen Hut auf dem Kopf, unter dessen Schweißband ein Schnupftuch steckte. Er war nach dem ersten Weltkrieg in die Gegend gezogen und hatte als Schachtmeister gearbeitet, als Oskar von Miller das Walchenseekraftwerk baute. Er redete wenig, seine Hände waren so gefühllos, daß er damit Wespen zerdrückte, die Ärmel seiner kragenlosen Flanellhemden trug er zugeknöpft und darüber eine Weste. Als der Keller ausgehoben war, wuchsen Bimssteinwände hoch. Da konnte man dann schon die Zimmer sehen.

»Das wird das Wohnzimmer«, sagte meine Mutter, »das die Küche und das wird euer Zimmer. Oben drüber vermieten wir und von der Miete zahlen wir die Zinsen.«

Wir stiegen über Bretter und aus den Betonfundamenten ragte Baustahlgewebe. Wenn es Abend wurde, kam mein Vater mit der Adler den Müllfuhrenweg entlanggeknattert und setzte die Bimssteine aufeinander, die mein Großvater aufs Gerüst gestapelt hatte. Dann pfiff in Benediktbeuern der Zug. Wir fuhren zurück nach Kochel und mit dem letzten Bus nach Kesselberg. Meine Mutter nähte Vorhänge mit roten Herzchen und sagte, daß wir ein eigenes Haus haben würden. Sie erzählte es Frau Miele und Frau Zislow, Frau Hase und Fräulein Rosemarie, die jetzt ein Kind hatte und keinen Mann.

»Wenn wir das Haus haben, pflanz ich im Garten Gemüse, Salat und Kartoffeln. Und Apfelbäume und Johannisbeersträucher. Und zwischen die Beete kommt eine Wiese fürs Heu für die Hasen. Da brauchen wir nicht mehr viel einkaufen. Wir haben Gemüse frisch aus dem Garten, und am Sonntag gibt’s Hasenbraten.«

Im Schlafzimmer schnupperte sie am Parfümflakon und sagte: »Vielleicht ist es doch gut, daß ich nicht nach Wien bin.«

An einem Sonntag gab sie mir die Kerze.

»Der liebe Gott«, sagte sie, »kommt um neun ins Altenheim. Da klingelst du und fragst, ob du in die Kapelle gehen darfst. Wenn der Kaplan mit der Messe fertig ist, gibst du ihm die Kerze. Der soll sie weihen, damit du nicht im See ersäufst.«

Sie zog mir den Trachtenanzug an und setzte mir den Steirerhut mit der Adlerflaumfeder auf den Kopf. Dann drückte sie mir die Kerze in die Hand. Sie war rot und lang wie mein Arm. Als ich am See entlang lief, wurde sie weich in meiner Hand, die rote Farbe blätterte ab und sie verbog sich ein wenig. Ich versuchte sie geradezubiegen, aber da brach sie in zwei Teile, die nur noch der Docht zusammenhielt. Vor Schreck darüber stand ich lange neben der Straße und rührte mich nicht. Dann spuckte ich in die Bruchstelle und drückte sie zusammen. Aber die Spucke klebte nicht. Zum Glück war Gott nicht da, als ich bei Altenheim anlangte. Vom Klingelknopf hing ein loser Draht und als ich auf den Knopf drückte, wußte ich, daß es keine Verbindung gab. Ich drückte dreimal auf den Knopf. Aus einem Fenster blickte eine Greisin und wackelte mit dem Kopf, bis ich glaubte, daß Gott nicht da war und weiter nach Kochel ging. Von dort läuteten bereits die Glocken. Auf dem Weg zur Kirche, wo auch die Heimatbühne und das Kino waren, traf ich meine beiden Cousinen. Sie hießen Gitti und Roswitha, hatten weiße Kleider an und hielten weiße Gesangbücher in den Händen.

»Deine Kerze ist kaputt«, sagte Gitti, »die gilt nicht mehr.«

Und Roswitha sagte: »Eine kaputte Kerze bringt Unglück, weil sie mitten auseinander ist.«

Ich spuckte in die Bruchstelle und behauptete: »Jetzt hält sie wieder.«

»Kaputt ist kaputt«, sagte Gitti.

»Gott ist unsichtbar«, erklärte Rosi, »der sieht alles. Der sieht auch, daß du draufgespuckt hast.«

»Der hat ein dreieckiges Auge«, sagte Gitti, »so –«

Sie zeichnete mit der Schuhspitze ein Dreieck in den Staub.

»Da ist das Aug drin. Damit sieht er im Dunkeln.«

Der Pfarrer trug ein weißes Meßgewand mit einem goldenen Kreuz auf dem Rücken und die Ministranten klingelten mit Silberglöckchen. Ich saß in der ersten Bank, vor mir hielt der Pfarrer den Kelch hoch und zeichnete Kreuze in die Luft. Wie groß das Kirchenschiff war! Und wie fremd und wie leer über den Leuten! Lauter Luft und Licht, das durch die Fenster fiel. Der Pfarrer ruderte darin herum und verbeugte sich. Da wußte ich, daß er gar nicht da war, dieser Gott, und mich auch nicht aus dem Wasser ziehen würde, wenn das Eis einbrach. Als die Messe vorbei war, nahm ich die Kerze wieder mit.

»Jetzt hast dem lieben Gott die Kerze gestohlen«, sagte Gitti.

»Das hat er alles gesehen«, sagte Roswitha.

Aber ich hatte sie ihm gar nicht gegeben gehabt.

»Die Kerze hat keinen Taug«, sagte ich und da wurden die Cousinen still.

Ich gab sie meiner Großmutter. Sie wohnte bei ihrem Sohn und seiner Familie, in der Speisekammer der Mansardenwohnung im ersten Stock. Im Treppenhaus hingen Geweichtel und Geweihe an der Wand und vor der Tür stand zusammengelegt ihr Feldbett. Die Kammer war so schmal, daß sie mit gespreizten Armen die Wände berühren konnte. Ein Regal stand drinnen, ein Tisch, ein Schemel. An Kleiderhaken hingen ihre Kittel und der Mantel, und von der Decke baumelte eine Glühbirne. Auf dem Fensterbrett standen Büchsen mit Blumen. Auch das Zimmer nebenan war eng und am Tisch hatten wir gar nicht alle Platz. Sie kochte Gulasch und als das Essen fertig war, schöpfte sie zwei Teller voll und ich ging mit ihr in die Kammer.

Das Gulasch war scharf, aber sie sagte: »Ein richtiges Gulasch muß in der Gosche brennen, daß einer Feuer spuckt.«

Ich hockte mich auf den Boden und sie sich auf den Schemel. Das Gulasch brannte, daß mir Tränen in die Augen traten, aber ich aß den Teller leer und als sie fragte, ob es geschmeckt hätte, sagte ich: »Ja.«

»Warum heulst dann?« fragte sie und wischte mit einem Stück Brot den Teller aus. »Hast den lieben Gott gesehen?«

Ich schüttelte den Kopf.

»Dann bist umsonst gelaufen.«

Sie lachte. Aber auf einmal wurde sie still.

»Der hilft keinem«, sagte sie, »weil er dir gar nicht helfen kann, wenn der Tod von unten kommt.«

Sie schnitt den Kerzendocht entzwei, stellte die Hälften aufs Regal. Dann zündete sie sie mit dem Feuerzeug an. Am Nachmittag holte mich mein Vater ab und ein paar Tage später nahm mich meine Großmutter mit zur Leichenfrau. Ich war schon oft bei ihr gewesen. Sie war freundlich und dick und trat vor das Haus, wenn sie uns kommen sah. Sie gab mir Plätzchen zu essen und stellte mir eine Brause auf den Tisch und meine Großmutter legte ihr die Karten, um herauszufinden, ob die Totenernte ertragreich sein würde. Die Leichenfrau kannte die Leute, die auf den Tod warteten, und wenn sie bei ihr auf den Schragen lagen, wußte sie ihre Geschichten und woran sie gestorben waren. Dann schaute sich meine Großmutter die Gesichter an, drückte ihnen die Nasen und hielt einen kleinen Spiegel vor die Münder.

»Der hat’s schwer gehabt«, sagte sie.

»Lang hat der gebraucht«, sagte die Leichenfrau, »bis er hat loslassen können.«

An diesem Tag aber war es anders als sonst.

»Du darfst es keinem sagen«, sagte die Leichenfrau. »Auch deiner Mama nicht. Sonst darfst du nicht mehr kommen. Sonst kriegst keine Brause mehr und keine Plätzchen auch nicht.«

»Nein«, sagte ich.

Sie legte mir Plätzchen auf einen Teller, die einen Schokoladenguß hatten.

»Die sind noch besser als die anderen«, sagte sie, »greif zu! Aber wenn du was erzählst, kommt der Pfarrer und dann –«

»Er sagt nichts«, meinte meine Großmutter.

»Einem Kind rutscht schnell was raus.«

Ich überlegte, was aus mir rausrutschen könnte. Aber da faßte sie mich an der Hand und ihre Stimme war ganz eindringlich: »Die Toten tun keinem was und ich hab ihn mit Essigwasser gewaschen und als er gelebt hat, war er ein sauberer Mann, ein Lehrer, aber die Kinder haben ihn trotzdem gemocht.«

Ich hatte keine Angst, denn die Leichenfrau war freundlich. Sie steckte sich Schokoladenplätzchen in die Schürzentasche, für danach. Sie hatte Augen wie eine Eule und damit ich lachte, klapperte sie mit dem Gebiß. Das machte klackklackklack. Das Messer in der Milchkanne meiner Großmutter machte auch klackklack. Dann machte die Leichenfrau wieder klackklackklack. Wir gingen ein Stück am See entlang. Als ein Mann mit Stiefeln, die bis zum Bauch reichten, einen Fisch an der Leine hatte, sagte sie: »Schau, was für einen großen Fisch der hat.« Im Leichenhaus roch es nach Blumen und der Tote sah aus, als würde er schlafen. Er hatte graue Haare und ein bleiches Gesicht mit roten Wangen und roten Lippen. Seine Augen waren geschlossen und um die gefalteten Hände hatte er einen Rosenkranz mit einem Silberkreuzchen gebunden. Ein weißes Tuch war über ihn gebreitet und neben den Schragen standen Eimer mit Blumen. Die Leichenfrau richtete ihm das Kopfkissen und kämmte sein Haar.

»Sieht er nicht ordentlich aus?« fragte sie. »Ist er nicht eine schöne Leich? Manchmal blinzeln sie noch, aber wenn du genau hinsiehst, haben sie doch die Augen zu. Gestern hat er mich die ganze Zeit angeblinzelt.«

Sie stellte sich an die Tür und paßte auf.

Meine Großmutter stach dem Toten eine Nadel ins Nasenloch und hielt ihm ein Spiegelchen vor den Mund.

»Der blinzelt nicht mehr«, sagte sie.

»Ich weiß«, sagte die Leichenfrau, »aber trotzdem blinzelt er, wenn man nicht hinsieht.«

»Die Ohren sind auch kalt«, sagte meine Großmutter. »Schau mal, was für eine große Nase der hat!«

Die Nase war wirklich groß. Und weich wie ein kalter Knetgummi. Aber während die Großmutter ihm ein Bein unter der Zudecke hervor und die schwarze Socke vom Fuß zog, wurde sie warm in meiner Hand. »Komm her«, sagte sie. Dann hielt sie mich am Hinterkopf. Als ich die Lippen auf die Fußsohle legte, drückte sie mich ein wenig dagegen. Dabei sah ich, wie die Leichenfrau ein Schokoladenplätzchen aus der Schürzentasche holte und sich die Lippen leckte.

zwei

ICH TRAUTE DEM NEUEN HAUS SCHON von dem Tag an nicht, als ich mit meiner Mutter und meinem Bruder aus dem Zug stieg und vom Bahndamm darauf hinunterschaute.

»Das ist unser Haus«, sagte meine Mutter stolz, »da wohnen wir jetzt und ihr habt ein eigenes Zimmer.«

Im Garten lag ein riesiger Haufen Lehm und neben der Haustür stapelten sich Bretter und Balken. Die Fassade war noch unverputzt und bimssteingrau. Daraus glotzten die Fenster zu mir hoch, während sich das Haus neben den Bahndamm duckte, als wollte es sich klein machen. Die Haustür stand offen. Sie bestand noch aus zusammengenagelten Brettern. Es kam mir vor, als lauerte das Haus darauf, daß ich hineinging. Mein Vater hatte Sand geschaufelt. Nun stellte er die Schaufel weg und hinkte den schmalen Pfad zum Bahndamm hoch.

»Da steht es«, sagte er. »Bald kriegen wir eine richtige Haustür. Im Frühjahr werde ich es verputzen.«

Er packte die Taschen mit der Kleidung und der Wäsche, trug sie hinunter und stellte sie in den Flur. Dann ging er mit meinem Bruder und mir um das Haus. Da der Boden Erde, Lehm und Dreck war, hatte er Bretter gelegt, auf denen man gehen konnte. Die Schäfte der Gummistiefel schlappten um seine Waden.

»Hier kommt der Schuppen hin«, sagte er.

Aus einer Betonfläche ragte Baustahlgewebe. Dahinter erhob sich grau die Wand.

»Oben werden die Wahlschlägers einziehen«, sagte er, »und da ist die Grenze zum Grundstück der Wagners.«

Hinter Brennesseln waren Beete angelegt, und dann kam ein Weg und das Haus der Wagners mit einer betonierten Terrasse und einer Tuffsteinmauer.

»Hierher kommt der Hasenstall, wenn der Schuppen fertig ist.«

In den Boden waren Pflöcke eingeschlagen, die die Ecken des geplanten Hasenstalls markierten. Eine grüne Regentonne aus Eisen stand daneben. An die Bauhütte hatte er eine Holztafel genagelt. Er hatte sie nach Feierabend in Kesselberg selbst geschnitzt, nachdem der Kredit für das Haus bewilligt worden war. Sie war braun gefirnißt mit Buchstaben in Schwabacher Schrift. Er stellte sich davor und las: »WO DER HERR NICHT DAS HAUS BAUET, ARBEITEN UMSONST, DIE DARAN BAUEN.«

»Wenn wir Hasen haben, werdet ihr fürs Futter sorgen. Die Hasen mögen am liebsten Löwenzahn, Spitzwegerich und Schirling.«

Er ging zum Bahndamm, rupfte Löwenzahn aus und zeigte uns, wie er aussieht.

»Jetzt sind wir nicht mehr in Kesselberg. Da muß jeder seinen Beitrag leisten. Da könnt ihr morgen gleich anfangen, hinterm Stall die Brennesseln auszurupfen.«

Vor der Haustür zogen wir die Schuhe aus und im Flur Hausschuhe an. Es roch wie in einer Kalkgrube. Er zeigte uns den Keller mit der Grundwasserpumpe, die Toilette mit dem Badeofen und der Wanne und das Kinderzimmer. Zwei Betten standen darin, ein schwarzer Dauerbrandofen, ein Schrank. An der Wand hingen seine Aquarellbilder.

»Wenn die Schule aus war«, sagte er, »bin ich mit dem Malkasten ins Moor und hab mich hingesetzt und gemalt. Der Zaun da steht heute noch.«

Er befand sich im Vordergrund. Die Stempen waren hoch und die Pfosten neben dem Gatter dick und schief. Dahinter lag eine Wiese. Sie war grün und gelb und der Himmel blau und die Wolken sahen aus wie Kühe, nur hatten sie viel zu lange Hälse und Wasserbäuche. Im Wohnzimmer hatte meine Mutter angefangen, die Gardinen mit den roten Herzchen an die Fenster zu hängen.

»Jetzt sieht es schon viel gemütlicher aus«, sagte sie.

Als ich im Bett lag, studierte ich zum ersten Mal die Tapetenbilder. Ich knipste die Nachttischlampe an. Mein Bruder schlief schon. Aus den Federbettpacken schaute sein Gesicht. Es war weiß, denn meine Mutter hatte ihn, bevor er zu Bett ging, noch mit Schwanenweiß eingecremt. Als ich mich zur Seite drehte, quietschten die Betten wie eine Alarmanlage. Auf der Tapete kämpften Cowboys gegen Indianer. Die Bilder wiederholten sich unzählige Male, auf allen Wänden kämpften Cowboys gegen Indianer, aber ich sah immer dasselbe Bild an. Drei Cowboys duckten sich hinter einen Hügel und einer hielt eine Flinte und die zwei anderen Revolver in den Händen. Die Indianer trugen Federn auf den Köpfen und saßen auf Pferden. Einer hatte eine Lanze geschleudert und nun stand sie in der Luft. Sie mußte im nächsten Augenblick den Cowboy mit der Flinte treffen. Vielleicht, dachte ich, duckt sich der Cowboy, vielleicht schießt der Cowboy auf den Indianer, bevor sich die Lanze in seine Brust bohrt, und dann sind beide tot. Wie vor den Filmplakaten wünschte ich mir, die Bilder würden lebendig. Doch sobald ich mir ausgemalt hatte, wie es weiterging, war ich mir dessen nicht mehr sicher. Und dann stand wieder die Lanze in der Luft. Fast ein Jahrzehnt lang stand diese Lanze in der Luft. Während dieser Zeit ging ich zur Schule. Aber wichtiger war die Müllkippe am Ende des Müllfuhrenwegs zweihundert Meter hinter dem Haus.