13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Irisiana

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

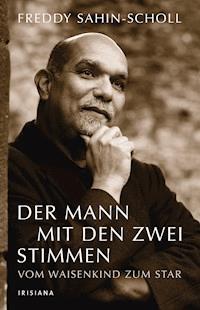

Das Supertalent 2010 erzählt seine bewegende Lebensgeschichte

Freddy wird 1953 als Sohn einer deutschen Mutter und eines farbigen US-amerikanischen Soldaten in Heilbronn geboren. Er lernt seine Eltern nie kennen.

Mehr als fünfzig Jahre später, im Jahr 2010, tritt der leidenschaftliche Musiker in der Talentshow „Das Supertalent” auf und wird zum Sieger gekürt. Denn Freddy Sahin-Scholl hat ein ganz besonderes Talent: Er kann mit sich selbst im Duett singen und vermag damit ein Millionenpublikum zu verzaubern. Zwischen diesen beiden Polen, der Geburt und dem Fernseherfolg, liegt ein Leben, wie es bewegter nicht sein könnte. In seinem Buch erzählt Freddy Sahin-Scholl, was es bedeutete, in den fünfziger Jahren als Waisenkind mit dreizehn anderen Kindern bei einer Pflegemutter und im Heim aufzuwachsen, wie er früh die Musik für sich entdeckte und von den Höhen und Tiefen auf dem Weg zu einer Musikkarriere. Eine bewegende, zu Tränen rührende Lebensgeschichte eines ganz besonderen Ausnahmetalents.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 380

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Dieses Buch ist meiner Hanni, die wir liebevoll »Mutti« nannten, gewidmet. Sie hatte es sich in schwierigen Zeiten zur Aufgabe gemacht, uns ein Zuhause zu geben und für uns da zu sein. Sie zog uns Kinder, die niemand wollte, mit Liebe und Zuneigung groß. Ihr gebührt meine ganze Liebe, meine Hochachtung und mein Respekt. Alles hat seine Aufgabe und Erfüllung.

Prolog

Eines Tages bekommt die junge Gemeindeschwester Hanna Ahlgrimm, »Hanni« genannt, in Wüstenrot einen Anruf: »Bitte kommen Sie schnell runter nach Heilbronn, Frau Ahlgrimm, wir brauchen Sie!« Es ist die Fürsorge, die die resolute Preußin gerne für schwierige Fälle einsetzt. Und jetzt steht ein schwieriger Fall an.

Die Krankenschwester aus dem Osten fällt im süddeutschen Heilbronn durch ihr enormes Engagement auf – insbesondere für Kinder hat sie ein großes Herz: In einem kleinen Haus in Wüstenrot, oben auf dem Berg, das eine ehemalige Patientin ihr vermacht hat, hat sie ein »Kindererholungsheim« eingerichtet. Dort päppelt sie seit einiger Zeit Flüchtlingskinder aus dem Osten wieder auf, die in Lagern in Heilbronn untergebracht und oft gesundheitlich stark angeschlagen sind. Hanni arbeitet eng mit der Fürsorge zusammen, die froh ist, in ihr eine zupackende und zuverlässige Partnerin zu haben. Genau so ein Typ ist jetzt gefragt.

Der Krieg ist schon ein paar Jahre vorbei, aber Deutschland hat sich längst nicht von seinen Schrecken erholt. Das Land liegt in Trümmern und beginnt, langsam wieder auf die Beine zu kommen. Die am Neckar gelegene Stadt Heilbronn im Norden Baden-Württembergs ist eine der Städte Deutschlands, die sich besonders schwer damit tun: Nur wenige Monate vor Kriegsende waren bei einem englischen Fliegerangriff fast 7000 Menschen ums Leben gekommen, ein Großteil des Stadtgebiets samt der kompletten Altstadt wurde zerstört.

Am Fluss, auf dem Kasernengelände der Amerikaner, stehen einige Baracken, die aufgelöst und abgerissen werden sollen. Doch ehe man mit den Abrissarbeiten beginnen kann, will man vorsichtshalber einen Blick in die heruntergekommenen Hütten werfen. Denn gewisse Gerüchte machen die Runde…

Hier in der Nähe der US-Kasernen sollen sich immer wieder junge Frauen herumtreiben, von denen manche dort arbeiten, andere sich mit amerikanischen GIs einlassen, mit ihnen tanzen gehen, zum Teil auch mehr als das. Hunderttausende junge amerikanische Besatzer sind in Deutschland stationiert, fünf Millionen deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg gefallen – es fehlt eine ganze Generation von Männern im Land. Dass da junge deutsche Frauen und amerikanische Männer einander näherkommen, erscheint fast normal, wird aber gesellschaftlich rigoros geächtet. Werden die Frauen schwanger, müssen sie ihre Kinder verstecken: Die Gesellschaft akzeptiert keine »Besatzungskinder« und »Mischlingskinder«, die »Bastarde« schwarzer GIs, schon gar nicht – zumal nicht in einer katholisch geprägten Gegend wie hier um Heilbronn; denn wie um das Maß des Unakzeptablen voll zu machen, stammen die Kinder aus unehelichen Verbindungen. Diese gestrandeten Frauen, so heißt es hinter vorgehaltener Hand, verstecken ihre Neugeborenen in den Baracken hinter der Kaserne.

Durch die verdreckten Fensterscheiben ist nichts zu erkennen, behelfsmäßig sind sie mit Stofffetzen zugehängt. Es wird von Geräuschen berichtet, die angeblich aus den Baracken nach draußen gedrungen sein sollen, und man erwartet das Schlimmste: Womöglich ist etwas dran an den Gerüchten?

Es ist Anfang Januar 1954, der 8. Januar, um genau zu sein, zwei Tage nach Dreikönig. Der Tag, an dem die Leute damit beginnen, ihre Weihnachtsbäume abzuschmücken und zu Kleinholz zu verarbeiten. Wer etwas zu verheizen hat, ist froh darum, denn die Winter am Schwäbischen Wald im tiefen Süden Deutschlands sind eisig. Und wer kann, bleibt zu Hause im Warmen.

Nur hier und da huschen ein paar eingemummelte Gestalten durch die Straßen, den Blick zu Boden gerichtet, um das Gesicht nicht dem bitterkalten Wind aussetzen zu müssen. Der Himmel hängt bleifarben und schwer über Heilbronn, aus den Schornsteinen quillt Rauch, der Geruch von Kohle liegt in der Luft. Alles ist grau, als hätte man der Welt die Farbe ausgesaugt. Grau ist auch die Stimmung der Menschen.

Düster und eisig ist es auch hier an der Baracke. Der Gemeindeschwester Hanni steht der Atem vor dem Mund, sie pustet sich die Hände warm, während der Mann vom Amt, der sie begleitet, versucht, die Tür aufzuschließen. Das Schloss klemmt. Das windschiefe Gebäude sieht aus, als könnte es jeden Moment in sich zusammenfallen.

Als die Tür endlich aufgeht, weht ihnen ein Schwall fauliger Luft entgegen. Hannis Augen brauchen einen Moment, bis sie sich an das Dämmerlicht des Raums gewöhnt haben und sie erkennen kann, was ihr Herz für einen Moment lang stocken lässt: Fünf halb verhungerte Babys liegen da, winselnd, verdreckt, völlig verwahrlost. Eine sichtlich überforderte blutjunge Mutter betreut mehr schlecht als recht die dunkelhäutigen Säuglinge – es sind die Kinder von schwarzen GIs und deutschen Frauen. Die anderen Mütter, selbst noch halbe Kinder, arbeiten oder machen Besorgungen – sie wechseln einander ab und versuchen sich in ihrer misslichen Lage gegenseitig zu unterstützen.

Eines dieser Babys ist in eine Schuhschachtel gebettet, die so winzig ist, dass es sich nicht bewegen, geschweige denn seine Beinchen ausstrecken kann. Als Hanni den kleinen Jungen aus der Schachtel nehmen will, sieht sie, dass seine Beine nach hinten gewachsen sind. Er jammert vor Schmerz und Hunger.

Normale Säuglinge und Babys würden brüllen – hier ist von keinem mehr als ein leises Wimmern zu hören. Alle fünf Kinder sind dem Tod näher als dem Leben. Als Hanni das Ausmaß dieses Elends begreift, sagt sie mit zitternder Stimme: »Für diese Kinder möchte ich da sein – für immer.«

Eines dieser Menschenbündel, das die preußische Gemeindeschwester an diesem Januarmorgen in einer Baracke im Windschatten der amerikanischen Kaserne gefunden hat, bin ich: ein zwei Wochen alter, zweitausend Gramm schwerer »Halbneger«, wie in den Akten säuberlich vermerkt ist.

Die junge Gemeindeschwester lässt mich und meine vier Leidensgenossen umgehend nach Freudenstadt in die Säuglingsstation bringen, wo wir mühselig wieder aufgepäppelt werden. Wie durch ein Wunder überleben wir alle fünf. Aber es kostet Zeit und Geduld: Bei mir dauert es anderthalb Jahre, bis mein Zustand so stabil ist, dass ich aus dem Krankenhaus nach Wüstenrot in Hanni Ahlgrimms Obhut entlassen werden kann.

Erster Teil

»Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.«Ref 1

(Victor Hugo)

Hannis Geschichte

Ehe ich mit meiner eigenen Lebensgeschichte beginne, muss ich zuerst die Geschichte von Hanni erzählen, denn Hanni ist der Mensch in meinem Leben, der mich am stärksten geprägt hat.

Hanni wurde schon in jungen Jahren und mit einem Schlag Mutter von sechs Kindern – ihren jüngeren Geschwistern. Ihr Vater hatte in Guben, im tiefen Osten Deutschlands, einen Holzhandel betrieben und in erster Linie die deutsche Reichsbahn mit Holzschwellen für die Gleise beliefert. Er starb relativ jung an Tuberkulose und hinterließ ein kleines Vermögen, eine Frau und sieben Kinder. Ein weiterer Sohn war bereits, wie in dieser Zeit nicht selten, im Kindbett gestorben.

Die Witwe des Holzhändlers, Hannis Mutter, war zunächst nicht in der Lage, sich selbst um ihre Kinderschar zu kümmern. Ob sie über den frühen Tod ihres Mannes nicht hinweggekommen war oder aus welchen anderen Gründen auch immer sie als Mutter ausfiel, darüber wurde in der Familie nie näher gesprochen.

Jedenfalls übernahm mit der Zeit Hanni als älteste Tochter das Regiment in der vaterlosen Großfamilie. Sie selbst wurde 1914 direkt in den Beginn des Ersten Weltkriegs hineingeboren, und die Zeiten waren hart. Lebensmittel wurden rationiert und als ab Ende 1921 zudem das Geld stark entwertet wurde, fiel die zuvor relativ wohlhabende Familie in Armut, denn auch mit dem väterlichen Betrieb ging es bergab, seit sich niemand mehr richtig darum kümmern konnte.

Ende der zwanziger Jahre ging Hanni nach Leipzig. Sie ließ sich zunächst zur Krankenschwester, später noch zur Hebamme, Säuglings- und schließlich zur OP-Schwester ausbilden. Von dem wenigen Geld, das die zierliche junge Frau nun verdiente, schickte sie den Großteil nach Hause, um ihre Geschwister zu unterstützen. Mit Mitte zwanzig war sie Hauptverdienerin einer achtköpfigen Familie.

Die Zeiten wurden noch härter. Die Nationalsozialisten übernahmen die Macht, besetzten sämtliche Ämter und Funktionen mit ihren Leuten und begannen alle zu verfolgen und in Arbeits- oder Konzentrationslager zu deportieren, die nicht ihre politischen Ansichten teilten und nicht in ihre Rassenideologie passten. Schließlich zettelte Hitler einen Krieg gegen den Rest der Welt an. Was im weiteren Verlauf der Geschichte passierte, ist bekannt.

Hanni, die Krankenschwester, wurde im Zuge der Kriegsgeschehen ins Feldlazarett nach Polen beordert. Was sie dort erlebte und sah, kann sich vorstellen, wer sich ein bisschen näher mit der Geschichte des Dritten Reichs beschäftigt hat. Auf jeden Fall hatte sie es unter anderem mit einer Menge verwundeter Soldaten zu tun.

Aber verwundet war besser als tot – allein in ihrer eigenen Familie sorgte der Krieg für unermessliches Leid. Hannis fünf Brüder zogen in den Krieg: Zwei von ihnen fielen, einer gilt als verschollen und die zwei übrigen Brüder kehrten erst Jahre nach Kriegsende aus der Gefangenschaft zurück. Als »Kanonenfutter« wurden die jungen Männer bezeichnet, die, manche gerade einmal 16 oder 17 Jahre alt, noch an die Front geschickt wurden, als der Krieg schon längst nicht mehr zu gewinnen war. Das war ein Schicksal, wie es unzählige Familien in Deutschland und auch in vielen anderen europäischen Ländern, die in den Krieg verwickelt waren, erlitten. Fünf Millionen deutsche Soldaten kehrten nie von der Front zurück. Fast eine ganze Generation junger Männer wurde sozusagen ausradiert.

Doch noch einmal ein paar Schritte zurück. Noch vor Kriegsende – Hannis Mutter lebte inzwischen bei Berlin – trommelte Hanni ihre Geschwister zusammen, um einen Familienrat abzuhalten. Der Krieg war nicht zu gewinnen, das hatte sie schon früh erkannt. Alles, was sie jetzt wollte, war: Weg aus dem Osten, ehe die Russen kommen.

»Wenn wir uns im Krieg aus den Augen verlieren, sollten wir einen Ort abmachen, wo wir uns wieder treffen«, sagte sie. Weg aus dem Osten, ja, aber wohin, das wusste sie auch nicht. Hanni hatte bisher noch nicht viel von Deutschland gesehen, aber sie hatte gehört, dass es im Schwarzwald, überhaupt im Süden, ganz schön sein sollte. Sie nahm also eine Landkarte, breitete sie auf dem Tisch aus und schloss die Augen. Dann ließ sie ihren Finger über Süddeutschland kreisen und landete schließlich auf Heilbronn. »Dort treffen wir uns wieder«, entschied sie.

Ehe es aber zu einem Wiedersehen im Süden kommen konnte, kam Hanni in ein amerikanisches Internierungslager für deutsche Soldaten, weit oben in Norddeutschland nahe der dänischen Grenze. Hanni war schnell für ihren außergewöhnlich beherzten Einsatz bekannt, und weil sich bald herumgesprochen hatte, dass sie hervorragend organisieren konnte, übertrug man ihr die Aufgabe, in den Lagern die medizinische Versorgung zu beaufsichtigen. Tuberkulose war ein großes Thema damals, und sie musste zusehen, dass die kranken Soldaten medizinisch versorgt wurden und anständig zu essen bekamen.

Die »liebe Schwester Hanni« hatte, kaum waren die Geschwister ihrer Obhut entwachsen, gleich wieder Verantwortung an sich gezogen – sie war in ihrem Element. Auch wenn sie sich ihr Leben ebenso gut vollkommen anders hätte vorstellen können – sie hatte zum Beispiel eine sehr kreative Seite –, so liebte sie es doch sehr, die Strippen zu ziehen und Verantwortung zu übernehmen. Es fiel ihr nicht schwer und sie war es von klein auf gewohnt – das war der rote Faden, der sich durch ihr ganzes Leben ziehen sollte.

Hanni war eine attraktive, kleine, blonde Frau mit stechenden blauen Augen und einer leisen, eindringlichen Stimme. Mehr aber als ihr Aussehen war es ihre Art und ihre enorme Ausstrahlung, die die Menschen in ihren Bann zog.

Durch ihre zentrale Funktion und ihr Engagement stand Hanni in engem Kontakt mit der Kommandantur. Schnell war sie im Internierungslager bekannt, und wenn es etwas zu organisieren gab, wusste man sich bei ihr an der richtigen Adresse. In diesem Zusammenhang lernte sie auch einen amerikanischen Major kennen, mit dem sie bald eine tiefe Freundschaft verband. Diese Freundschaft sollte noch einen weitreichenden Einfluss auf die späteren Ereignisse haben – und vor allem auf das Leben ihrer späteren Heimkinder, also unseres. Aber bisher waren wir noch nicht geboren und Hanni ahnte noch nicht einmal, dass sie ein paar Jahre später auf einen Schlag nochmals Mutter, dann aber gleich für mehr als ein Dutzend Kinder, werden würde.

Auch Hanni profitierte von der freundschaftlichen Beziehung zu dem Major. Die beiden unterhielten sich sehr gern und angeregt miteinander – Hanni war immer viel an intellektuellem Austausch gelegen –, und durch diese Gespräche verbesserte sich ihr Englisch so, dass sie es schließlich fließend sprach. Zudem gewährten diese Unterhaltungen ihr wertvolle und tiefe Einblicke in die Mentalität der Amerikaner. Auch diese sollten ihr später noch sehr nützlich sein. Und zu guter Letzt schenkte der Major Hanni eine Normal-Acht-Kamera, mit der sie fortan Filme drehte. Dieser Kamera ist es zu verdanken, dass weite Teile meiner Kindheit filmisch dokumentiert sind, was zu dieser Zeit keineswegs üblich war.

Nachdem Hanni anderthalb Jahre dort gewesen war, wurde das Lager an der dänischen Grenze aufgelöst und Deutschland in Besatzungszonen aufgeteilt. Hunderttausende französische, amerikanische und russische Soldaten wurden in Deutschland stationiert, zur »Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus«, wie das entsprechende Gesetz lautete.

Der Major kehrte in seine Heimat zurück und fragte Hanni, ob sie nicht Lust hätte, mit nach Amerika zu kommen. Hanni lehnte ab: »Das geht nicht«, sagte sie. »Ich kann doch meine Leute hier nicht allein lassen.« Vor allem aber hatte sie wohl ihre Familie im Kopf: Wer würde sich kümmern, wenn nicht sie? Sie war das Oberhaupt.

Ob es überhaupt so ohne Weiteres möglich gewesen wäre, dass Hanni an der Seite eines Amerikaners das Land verließ, steht auf einem anderen Blatt: Bis 1945 bestand das so genannte »Fraternisierungsverbot«, das den Besatzern jeglichen Kontakt zu deutschen Privatpersonen untersagte. Sie durften keinem Deutschen die Hand geben, keinen Sport miteinander treiben, nicht miteinander tanzen und schon gar nicht eine Liebesbeziehung oder Ehe miteinander eingehen. Dieses Verbot war zwar bald wieder aufgehoben worden, aber gewisse Ressentiments bestanden dennoch weiter.

Hanni hatte ohnehin anderes im Sinn: »Ich muss unbedingt nach Heilbronn«, sagte sie. »Ich muss meine Geschwister treffen. « »Nach Heilbronn?«, fragte der Major. »In Heilbronn ist ein Freund von mir stationiert. Ich gebe dir einen Brief mit und wenn du in Nöten bist, gehst du zu ihm und überreichst ihm den.« Dann verabschiedeten sich die beiden, ohne zu wissen, ob sie einander je wiedersehen würden. Der Brief aber sollte noch eine entscheidende Rolle für unsere Kindheit bei Hanni im Heim auf dem Berg in Wüstenrot bei Heilbronn spielen.

Neubeginn in Wüstenrot

Es kostete Hanni Wochen, um aus der nördlichsten Ecke Deutschlands in den tiefen Süden zu gelangen: Sie legte die ganze Strecke – immerhin fast tausend Kilometer – durch das zerstörte Land auf einem alten verbeulten Fahrrad zurück. Aber sie hatte eine Mission, die sie antrieb, und ihre Planung ging auf: Tatsächlich trafen, wie abgemacht, nach und nach all ihre Geschwister in Heilbronn ein – zumindest die, die Krieg und Gefangenschaft überlebt hatten.

Die Wiedersehensfreude war groß, aber Hannis Geschwister waren inzwischen auch erwachsen und begannen ihr eigenes Leben zu leben, sodass zwar weiterhin Kontakt bestand, aber man sich eher sporadisch sah.

Zu ihrer Mutter hingegen war die Verbindung umso enger. Hanni hatte es geschafft, »Omi«, wie diese von allen genannt wurde, im allerletzten Moment aus Berlin, der bereits besetzten Zone, zu retten. Eine Aktion, die, wenn man Hannis Worten Glauben schenken darf, nicht nur sehr abenteuerlich, sondern sogar lebensgefährlich gewesen war. Zwei Anläufe hatte Hanni unternommen, bis die Flucht gelang. Seither lebte Omi bei Hanni – und somit auch von Anfang an im Kinderheim in Wüstenrot.

Das Verhältnis zwischen den beiden war allerdings nicht immer einfach. Omi, die zwar selbst nicht in der Lage gewesen war, Hanni und ihren übrigen Kindern eine Mutter zu sein, neigte im Alter dazu, sich in Erziehungsfragen einzumischen, und kritisierte immer viel herum. Insbesondere, wenn es um Hannis Beziehung zu mir ging. Hannis Zuneigung und ihre Tendenz, mich den anderen Kindern gegenüber zu bevorzugen, bezeichnete Omi als »Affenliebe«, was Hanni zum Kochen brachte. »Das geht dich überhaupt nichts an«, tadelte sie dann in ungewöhnlich harschem Ton ihre Mutter und verließ den Raum. Das war einfach eine Herzenssache, die Omi nicht verstehen konnte. Aber alles das kam erst viel später.

Kaum in Heilbronn angekommen, meldete sich Hanni, noch erschöpft von der langen Anreise auf dem Fahrrad, wie sie war, bei der Stadtverwaltung. Diese vermittelte ihr eine Unterkunft und setzte sie sofort als Krankenschwester in einer der großen Flüchtlingsbaracken in Heilbronn-Böckingen ein, die dort nach dem Krieg eingerichtet worden waren. Heilbronn war vor dem Krieg eine bedeutende Industriestadt gewesen, die aber wegen ihrer strategisch bedeutsamen Lage immer wieder Ziel von Luftangriffen und schließlich weitläufig zerstört wurde. Die Luft unten in Heilbronn war sehr schlecht, wie jeder wusste. Aber Hanni war ein technikbegeisterter Mensch, und so reagierte sie als eine der Ersten auf den Werbeslogan: »Nicht mehr laufen, Quickly kaufen!« Sie legte sich kurz nach ihrer Ankunft im Schwabenland eine schilfgrüne NSU Quickly zu – im Grunde ein Fahrrad mit Hilfsmotor –, und bald fuhr die engagierte kleine Krankenschwester, die ein so auffallend gestochenes Hochdeutsch sprach, hin und wieder mit ihrem kleinen Moped raus aus der Stadt und hoch in die Wälder an die frische Luft.

In dieser Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gab es die Vorschrift, dass jede Familie Flüchtlinge aufnehmen musste. Die entwurzelten Menschen wurden also aus den Lagern auf die ansässigen Bauern verteilt – Hanni selbst landete in Wüstenrot, einem kleinen, verträumten Dorf am Rande des Schwäbischen Waldes, so abgeschieden, dass die Familien gezwungen waren, ihre Kinder für das Abitur nach Heilbronn oder Schwäbisch Hall zu schicken, weil es nach der Volksschule in Wüstenrot keine weiterführende Schule gab. Noch heute, Anfang des neuen Jahrtausends, gibt es dort keine höhere Schule. Hier in dieser landschaftlich idyllischen Wüstenei bot man Hanni eine Stelle als Gemeindeschwester an. Weil ihr die gute Luft gefiel, nahm sie an. Das war eine tolle Seite von Hanni: Die Luft war gut, also blieb sie – bei aller Strenge und Strukturiertheit konnten es solche simplen Kriterien sein, nach denen sie handelte.

Nun lebte Hanni also hier oben am Rande des Schwäbischen Waldes. Neben ihrer Tätigkeit als Gemeindeschwester beriet sie die Heilbronner Fürsorge und blickte in diesem Zusammenhang in die vielen Gesichter des Elends, das es auch in dieser scheinbar beschaulichen kleinen Welt gab.

Aber sie erfuhr auch viel Gutes. Einer ihrer Pflegefälle war eine ältere bettlägerige Kriegswitwe, der ein kleines Haus gehörte. Wenn Hanni bei ihr war, berichtete sie der schwerkranken Dame von den schrecklichen Zuständen, die in den Flüchtlingsbaracken in Heilbronn-Böckingen herrschten; vor allem von den verwahrlosten, kranken, unterernährten Kindern, die sie da immer wieder zu Gesicht bekam, und davon, was ihr größter Herzenswunsch wäre: die gesundheitliche Verfassung dieser Kinder zu verbessern und ihnen trotz der schwierigen Bedingungen, unter denen sie leben mussten, ein bisschen Freude in ihr Leben zu bringen. Am allerliebsten würde sie ein Erholungsheim in Wüstenrot einrichten, erzählte Hanni der alten Dame, dort, wo die Luft so gut war, wo sie draußen toben und spielen könnten und so wieder Glanz in die trüben Kinderaugen und Farbe auf die eingefallenen Kinderbäckchen kommen würde. Aber um ihre Pläne umzusetzen, bräuchte sie einen Ort.

Eines Tages sollte Hannis Traum Wirklichkeit werden. Wie es der Zufall – oder die Vorsehung – wollte, hatte die alte Dame keine eigenen Nachkommen, bewunderte aber Hannis beherzte Art und wollte ihr helfen, ihre Vision von einem Kinderheim umzusetzen. Als sie starb, hinterließ sie der tatkräftigen Krankenschwester ihr Häuschen.

Nun hatte Hanni zumindest die Räumlichkeiten, um die Flüchtlingskinder unterzubringen. Die zuständige Fürsorge, mit der sie inzwischen eng zusammenarbeitete, war schnell von ihren Plänen überzeugt und so eröffnete sie 1950 das »Kindererholungsheim Hanna Ahlgrimm« auf dem Raitelberg in Wüstenrot. Fortan nahm sie Kinder auf, die ihr die Fürsorge schickte.

In den wenigen Jahren, seit Hanni damit begonnen hatte, bis zu dem Zeitpunkt, als sie das Haus zu einem kleinen Kinderheim umfunktionierte und ihre »eigenen Kinder« – uns – darin versorgte und aufzog, schleuste sie fast 2000 geschundene Kinder durch dieses Erholungsheim und stellte zumindest deren physisches Wohlbefinden wieder her.

In Hannis Nachlass findet sich unter anderem ein säuberlich geführtes Buch, ein so genanntes »Fremdenverzeichnis«. Darin hat sie handschriftlich jedes einzelne Kind vermerkt, das je bei ihr im Erholungsheim gewesen war. Mit Namen, Datum und Verweildauer – und manchmal auch mit einer zusätzlichen persönlichen Notiz.

»Freddy Scholl« steht bei mir, denn anfangs wurde auch ich noch als Kind auf Erholungsbesuch geführt. »Freddy Scholl. Geboren am 21. Dezember 1953. Mutter: Margot Scholl.« Und neben meinem Namen befindet sich ein zusätzlicher Eintrag, über dessen Bedeutung ich mir noch jahrelang, nachdem ich ihn gelesen hatte, den Kopf zerbrechen sollte: »Gehört mir.«

Die Geschichte, die sich um diesen Vermerk rankt, erschloss sich mir erst viele Jahre später, sollte aber mein Leben entscheidend prägen: Dieser so kurze und etwas rätselhafte Eintrag legte schon früh den Boden für das Verhältnis zwischen Hanni und mir.

Das »Erholungsheim für Kinder« war ein großer Erfolg, wie die Zahlen belegen. Aber trotz der Masse an Kindern, die Hanni, wie sie gehofft hatte, mit roten Bäckchen zurück nach Heilbronn-Böckingen schicken konnte, war sie nicht zufrieden mit der Gesamtsituation. Denn zwar gelang es ihr, ihre kleinen Sprösslinge wieder aufzupäppeln, aber kaum kamen sie zurück in ihre Familien, war schnell wieder alles beim Alten: miserable Luft, schlechte Ernährung und niemand, der sich richtig um sie kümmerte.

Hanni ging es in ihrer Fürsorge immer um mehr als um die bloße Versorgung mit dem Allernötigsten. Für sie war es wichtig, einem Kind mehr auf seinen Lebensweg mitzugeben, nämlich Zuneigung und klare Werte. Aber dafür gab ihr dieses Umfeld keinen Raum, und das fehlte Hanni, wie ihr mehr und mehr bewusst wurde. Ihre eigentliche Bestimmung sollte sie also erst noch finden. Und es dauerte nicht lange, bis es so weit war.

Der Anruf vom Amt, der mein Leben und das meiner künftigen Heimgeschwister so entscheidend veränderte, kam also in einem Moment, in dem Hanni geradezu darauf wartete, endlich etwas anderes zu machen, etwas, worin sie einen dauerhaften Sinn sehen konnte. Es ist der Moment, in dem sich unsere Leben zum ersten Mal berühren.

»Bitte kommen Sie schnell runter nach Heilbronn, Frau Ahlgrimm, wir brauchen Sie!« Es ist die Fürsorge, die die resolute Preußin gerne für schwierige Fälle einsetzt. Und jetzt steht ein schwieriger Fall an. Am Neckar auf dem Kasernengelände der Amerikaner stehen einige Baracken, die aufgelöst und abgerissen werden sollen. Doch ehe man mit den Abrissarbeiten beginnen kann, will man vorsichtshalber einen Blick in die heruntergekommenen Hütten werfen. Man hat ja schon so einiges gehört …

Und hier beginnt nun meine Geschichte.

Die Paten

Anderthalb Jahre später waren wir also hier: Johnny, Georg, Wilhelm, Uli und ich, Freddy. Allesamt Findlinge aus der Baracke, allesamt von verschiedenen Eltern, allesamt in einem neuen Zuhause bei Hanni angekommen, die wir liebevoll »Mutti« nannten – und allesamt uneheliche Kinder schwarzer GIs, so genannte »Brown Babies«. Alle fünf waren wir Waisenkinder. Zwar nicht im eigentlichen Sinn, denn unsere Väter waren vielleicht nicht tot, aber keiner wusste, wer sie waren. Sie konnten sich ebenso wenig um uns kümmern wie unsere Mütter, die gesellschaftlich ausgegrenzt und meist jung und unerfahren und heillos überfordert waren. Wir hatten also niemanden und wir brachten allesamt unsere Probleme mit – die Erfahrung, nicht gewollt und unserem Schicksal überlassen in einer verdunkelten, heruntergekommenen Baracke »verwahrt« und der Verwahrlosung überlassen worden zu sein, hatte Spuren hinterlassen, die uns zum Teil das ganze Leben wie ein Schatten begleiten sollten.

In den langen Monaten im Krankenhaus hatte man uns zwar gut versorgt und wieder aufgepäppelt, und gewiss hatten einige Schwestern über die Zeit hinweg auch begonnen, uns kleinen Würmchen zärtliche Gefühle entgegenzubringen, aber das, was wir wirklich gebraucht hätten – echte Mutterliebe –, konnten sie uns nicht geben, und das, was man als Urvertrauen bezeichnen könnte, noch viel weniger.

Hanni hatte mit uns einen ganzen Haufen emotional zutiefst verstörter Kinder zu sich genommen, und was das bedeutete, zeigte sich ihr von Anfang an in vollem Ausmaß: Diese katastrophalen ersten Wochen meines Lebens waren nicht spurlos an mir vorübergegangen. Mit anderthalb Jahren schien ich weder bereit noch in der Lage zu sein, Kontakt zu meiner Außenwelt aufzunehmen. Hanni baute von Anfang an eine besondere Beziehung zu mir auf, denn sie begriff, dass nur extreme Zuwendung und liebevolle Aufmerksamkeit mich retten könnten. Und sie merkte schnell, wie sie sich einen Zugang zu meinem Innenleben verschaffen konnte. Immer wieder beobachtete sie mich dabei, wie ich mich, fast magisch davon angezogen, auf das Klavier zubewegte, das im Speiseraum unseres Kinderheims in Wüstenrot stand und aus dem immer wieder diese schönen, klaren Töne erklangen.

Auf nichts reagiert das Kind so extrem wie auf Musik, fiel Hanni auf. Immer wieder zog es sich an dem großen schwarzen Möbelstück hoch, um mit seinen kleinen Fingern auf die großen beweglichen Tasten zu drücken, vorsichtig erst, dann etwas energischer, um dabei auf wundersame Weise Töne hervorzubringen.

Eines Tages hörte Hanni einen gellenden Schrei. Sie stürmte die Treppen hinab in den Speisesaal, von dort kam das Geschrei, das langsam in ein schluchzendes Weinen überging. Alles Leid dieser Welt schien darin Ausdruck zu finden. Ich lag am Boden vor dem Klavier, blutüberströmt, neben mir zwei umgekippte Hocker, auch von den Tasten des Klaviers tropfte das Blut auf den Boden. Was war geschehen? Ich hatte versucht, das Geheimnis dieses mir so eigenartig erscheinenden schwarzen Möbelstücks zu lüften. Also hatte ich zwei Hocker herbeigeholt und übereinandergestellt. Doch kaum war ich hinaufgeklettert auf diesen fragwürdigen Stapel, um mich darauf zu setzen und wie ein Erwachsener Klavier zu spielen, war die ganze Sache ins Wanken gekommen und umgefallen. Beide Hocker rutschten unter mir weg, sodass ich mit voller Wucht mit dem Kinn auf die Tasten knallte und es mir dabei blutig aufschlug.

Dieses schmerzhafte Erlebnis markierte den Anfang meiner Liebe zum Klavier, die mich mein Leben lang begleiten wird. Und Hanni begriff, dass sie hier das Tor zu meinem Herzen finden konnte. Fortan war sie besonders aufmerksam, wenn ich am Klavier zugange war. Sie las aus meinem Spiel meinen jeweiligen Gemütszustand so präzise ab wie die Temperatur an einem Thermometer. Was ich in Worten auszudrücken nicht in der Lage war, fand hier sein Ventil. Wut, Freude, Verzweiflung, Trauer – alle Emotionen, die mein kleines Kinderherz durchwanderten, kamen hier zum Ausdruck. Das Klavier war mein Vehikel, die Musik meine Muttersprache. Und ich hatte das unendliche Glück, dass meine »Mutti« Hanni alles daran setzte, meine Sprache zu erlernen.

Es sollte Hanni Jahre der hingebungsvollen Zuwendung kosten, bis ich meine Sprache fand, zunächst über die Musik, nach und nach dann auch verbal, zumindest zu Hause – in der Schule allerdings blieb ich jahrelang der »stotternde Freddy«. Aber Hanni glaubte von Anfang an fest an mich und nahm sich viel Zeit. Sie hatte mich vom ersten Augenblick an tief in ihr Herz geschlossen – vielleicht gerade deshalb, weil ich in einem so besonders jämmerlichen Zustand in ihr Leben gespült worden war. Diese Zeit und diese gemeinsamen Erfahrungen sind der Boden für die tiefe und enge Beziehung, die Hanni und mich unser Leben lang verbinden sollte.

Hanni hatte den Brief, den der Major an den amerikanischen General geschrieben und ihr gegeben hatte, falls sie einmal in Not geriete oder aus sonst einem Grund eine Empfehlung brauche, bisher nicht eingesetzt. Dabei hätte er ihr sicherlich das eine oder andere Mal schon von Nutzen sein können – gerade in ihrer Anfangszeit in Heilbronn, in der sie sich als Gemeindeschwester um die vielen Menschen in Not kümmerte.

Die enorme Flüchtlingsbewegung, die nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzte, stellte ganz Deutschland vor ein schwer zu bewältigendes Problem. Allein in die Gegend rund um Heilbronn hatte es etliche Menschen verschlagen. Mehr als drei Millionen Flüchtlinge sollen es allein in der amerikanischen Besatzungszone gewesen sein, das heißt, es waren in diesem Gebiet ungefähr so viele Menschen auf der Suche nach einer neuen Heimat wie heute in Berlin leben. Auf ganz Deutschland verteilten sich, Statistiken zufolge, zwölf Millionen Flüchtlinge und Vertriebene, so viele also, als hätte sich ganz Griechenland auf den Weg gemacht.

Diesen Menschen – insbesondere den Kindern natürlich – galt Hannis Sorge. Sie hatte selbst Ähnliches erlebt, und wahrscheinlich konnte sie sich deshalb nur zu gut in die Lage der Flüchtlinge hineinversetzen. Sie war ja auch eine »Neigschmeckte«, wie man die Zugezogenen nannte, und das war nicht unbedingt liebevoll gemeint.

Obwohl es also sicherlich nicht nur eine Situation gegeben hatte, in der es hilfreich gewesen wäre, den Brief des Majors zu zücken – Hanni tat es nicht. Vielleicht ahnte sie schon damals, dass es ihr eines Tages noch sehr zugute kommen würde, wenn sie plötzlich ein solches Dokument aus dem Ärmel ziehen könnte. Ein letztes Ass für den Fall, dass aller Charme und alle Überredungskunst nicht mehr halfen. Schlecht war es in diesen Nachkriegszeiten nicht, gute Kontakte zu den Amerikanern zu haben. Denn auch wenn sie von der Bevölkerung oft argwöhnisch betrachtet wurden, waren die Amerikaner am Ende oft die Einzigen, von denen man in diesen harten Zeiten noch etwas erwarten konnte. Allerdings waren auch die Amis ihrerseits nie ganz sicher, inwieweit sie den Menschen, mit denen sie es hier zu tun bekamen, trauen konnten. Immerhin hatte sich Deutschland in den vergangenen zwei Jahrzehnten nicht gerade durch Menschenfreundlichkeit ausgezeichnet. Und dass die Deutschen ihrerseits nicht begeistert waren über die Präsenz der Amerikaner, war auch kein Wunder; schließlich gehörten sie zu jenen, die die Deutschen bezwungen hatten. So zumindest sah es ein Teil der deutschen Bevölkerung. Andere hingegen sahen die Amerikaner nicht als Siegermacht, sondern als »Befreier« und brachten ihnen große Sympathien entgegen. Welche Sichtweise auch immer zutreffender war: Ein klein wenig ist es auch Teil der Mentalität der Menschen in dieser südlichen Ecke Deutschlands, Fremden gegenüber zunächst skeptisch und mit einer gewissen Verschlossenheit statt mit offenen Armen zu begegnen.

Der Brief des Majors war also ein Schatz, den Hanni jahrelang gehütet hatte, vermutlich im Seitenfach ihrer Handtasche, dort, wo sie besonders wichtige Dokumente verwahrte und schnell darauf zugreifen konnte, denn ihre Handtasche hatte sie immer und überall dabei.

Egal, was auch passieren mochte, Hanni wollte unter keinen Umständen Gefahr laufen, von anderen abhängig zu sein. Und wenn das doch passierte, was natürlich immer wieder geschah, dann sah sie zu, dass sie das Heft in die Hand nehmen und dafür sorgen konnte, dass die Hilfe, die sie erhielt, ihren Vorstellungen entsprach – und so würde sie schließlich auch den Brief einsetzen, wenn es an der Zeit war.

Hanni war unglaublich vorausschauend in allem, was sie tat. Das war eine Eigenschaft, die manche ihr als Berechnung auslegten. Sie wusste genau, was sie wollte, und darauf steuerte sie konsequent zu – und meistens bekam sie es dann auch. Wenn Hanni sich so verhielt und klar versuchte, sich Vorteile zu sichern, tat sie kaum etwas anderes als viele andere Frauen ihrer Generation, von denen so vieles und so viele abhingen. Um sich, ihre Familie und ihre Schützlinge durchzubringen, hatten sie oft gar keine andere Wahl, als einen gewissen Opportunismus und eine zähe Zielstrebigkeit an den Tag zu legen. Zugleich spielten aber persönliche Bedürfnisse oder Gefühle zu der Zeit keine Rolle, sie wurden weitgehend unterdrückt; es ging ums schiere Überleben.

Das waren schicksalhafte Zeiten, und ich bin sicher, dass sich nicht nur Hanni ihr Leben gut auch ganz anders hätte vorstellen können als in der dauernden Versorgerrolle. Aber Hanni nahm ihr Schicksal so an, wie es zu ihr kam, gemäß dem Motto »Begegnen wir der Zeit, wie sie uns sucht«, und versuchte, das Beste daraus zu machen.

Wie auch immer, der Brief blieb unangetastet bis zu dem Moment, als wir »Brown Babies« in Hannis Leben kamen – und einen Haufen Probleme und ungeklärter Fragen mitbrachten. Sobald sie etwas für uns durchsetzen wollte, bekam Hanni einen heftigen Gegenwind zu spüren. Wir waren, obwohl klein und arglos, als »Mischlingskinder« nicht die willkommensten Mitglieder dieser Gesellschaft. Das ging Hanni ziemlich gegen den Strich. Die Zeit war also reif, sich des Empfehlungsschreibens zu entsinnen. Hanni setzte Hoffnungen in den Brief wie in eine strategische Wunderwaffe. Zudem fand sie zu Recht, dass die amerikanischen Soldaten keinen unwesentlichen Teil zu unserer Situation beigetragen hatten – schließlich verdankten wir Kinder ihnen überhaupt erst unser Leben –, und deshalb war es in ihren Augen nur richtig, wenn sie auch ein wenig Verantwortung für die Folgen ihres Tuns übernehmen müssten. Es würde auch so schwierig genug bleiben.

Um sich ihrer Verantwortung stellen zu können – und zwar so, wie Hanni sich das vorstellte –, mussten die Amerikaner erst einmal konkret über die Situation unterrichtet werden. Das Thema »Besatzungskinder« wurde zwar im großen politischen Rahmen öffentlich diskutiert, aber so direkt an die Quelle der Ereignisse war bisher kaum jemand herangetreten. Dabei hatten von den knapp 70000 seit Kriegsende bis Mitte der fünfziger Jahre in Deutschland registrierten »Besatzungskindern« mehr als die Hälfte amerikanische Wurzeln (rund 5000 von ihnen waren farbig), und die Kinder, die in Heilbronn und Umgebung auf die Welt kamen, gehörten auf jeden Fall dazu. Um diese Kinder ging es Hanni.

Damit diese Informationen endlich ihren Weg dahin fanden, wo sie hingehörten, in die Kaserne vor Ort, musste Hanni also den General persönlich sprechen – und dafür würde sie den Brief einsetzen.

Also knotete Hanni eines Tages ihre wunderschönen blonden, leicht gewellten Haare zu einem ordentlichen Dutt im Nacken zusammen, wie sie es immer tat, wenn sie sich für einen wichtigen Termin zurechtmachte, zog sich einen grauen Bundfaltenrock und eine ordentlich gebügelte Bluse an, warf ihren Poncho über, ohne den sie nie und zu keiner Jahreszeit zu sehen war, klemmte ihr Täschchen unter den Arm und fuhr mit ihrem DKW in die Kreisstadt Heilbronn hinunter. Sie sah sehr adrett aus.

Das war ihr typisches Outfit, wenn sie etwas Wichtiges zu erledigen hatte – später, als wir größer waren, sahen wir sie in diesem Aufzug vor allem, wenn sie wieder einmal in der Schule beziehungsweise beim Oberschulamt vorstellig wurde, was ziemlich oft vorkam und desto öfter, je älter wir wurden. Zu Hause hingegen trug Hanni immer eine einfache weiße Kittelschürze wie die meisten Hausfrauen zu der Zeit. Da war sie ganz pragmatisch: »Ich drücke euch so oft an mein Herz mit euren Rotznäschen, da ist es besser, wenn ich einfach eine andere Kittelschürze überziehen kann, wenn ich bekleckert bin.« Bei aller Einfachheit ihrer Garderobe war Hanni aber nicht uneitel, im Gegenteil: Ich sah sie kein einziges Mal das Haus verlassen, ohne dass sie Schuhe mit einem kleinen Absatz trug. Aber wahrscheinlich war ihr neben ihrer Eitelkeit auch sehr genau bewusst, dass vieles einfacher wäre, wenn sie ihren weiblichen Charme spielen ließe. Und dass sie, als Frau von eher kleiner Statur, Respekt durch ein resolutes Auftreten erringen würde, zu welchem neben ihrer strengen Art auch etwas mehr Größe beitragen könnte. Denn auch wenn die Frauen hart arbeiteten und wesentlich dazu beitrugen, dass das Land nach dem verheerenden Krieg wieder auf die Beine kam, und sie zudem eine gewisse Normalität wiederherstellten, so waren es doch vor allem Männer, die weiter reichende Entscheidungen trafen. Und vielleicht hat sich daran in all den vielen Jahren seither gar nicht so viel geändert.

Adrett und zielstrebig erschien Hanni also nun, kurz nachdem sie aus ihrem Erholungsheim in Wüstenrot ein Kinderheim gemacht hatte, mit diesem bedeutungsvollen Brief vor dem Kasernentor der Amerikaner und verlangte, den General zu sprechen, aber bitte sofort. Das war damals eine fast unverschämte Forderung und der diensthabende Offizier wird auch im ersten Moment nicht schlecht gestaunt haben, als er erst diese hübsche kleine Frau sah und dann ihre forschen Worte hörte. Weil sie aber den Brief des Majors vorzeigen konnte, ließ man sie schließlich zum General durch.

Jetzt konnte Hanni ihre Kenntnisse der Mentalität und vor allem der Sprache der Amerikaner, die sie an der dänischen Grenze gewonnen hatte, endlich einsetzen. Sie war auf ihren Besuch beim General gut vorbereitet. Wenn sie wusste, dass es darauf ankam, überließ Hanni nichts dem Zufall, sondern machte sich einen regelrechten Schlachtplan, wie sie vorgehen wollte. Nun wollte sie dem General von den Kindern erzählen, die sie in einem erbärmlichen Zustand in der Baracke hinter der Kaserne gefunden hatte, und sie wollte ihm das auf eine solche Weise nahe bringen, dass er gar nicht umhinkäme, aus dieser Information irgendeine Konsequenz zu ziehen. Und zwar zügig.

Ob ihr schon klar vorschwebte, welcher Art diese Konsequenzen sein könnten, weiß ich nicht – ich muss mich in der Rekonstruktion der damaligen Ereignisse weitgehend auf das verlassen, was Hanni mir darüber erzählt hat –, aber zumindest sollten ihre Schilderungen einen gewissen Eindruck hinterlassen, und vor allem sollten sie den General berühren an der Stelle, wo er trotz Uniform verwundbar war: im Herzen. Und da landete sie offenbar gerade beim Richtigen.

»Ihr Amerikaner wisst gar nicht, wie viel Unglück ihr hierherbringt«, warf sie dem General an den Kopf, kaum hatten sie sich begrüßt. »Ihr kommt hierher, lasst euch auf die jungen Frauen ein, schwängert sie, bekommt das nicht einmal mit, und dann verschwindet ihr einfach wieder, so wie ihr aufgetaucht seid«, fuhr sie fort, bevor der verdatterte General überhaupt zu Wort kommen konnte. »Und dann stehen diese armseligen Frauen da mit ihren Kindern«, schnitt sie ihm das Wort ab, als er gerade den Mund aufmachen und etwas erwidern wollte. »Sie werden geächtet und verstoßen und wissen sich nicht anders zu helfen, als ihre Kinder schließlich ihrem Schicksal zu überlassen, weil sie schon allein kaum über die Runden kommen. « Tatsächlich war es so, dass die amerikanische Armee den Frauen, die nach den Vätern ihrer Kinder suchten, generell keinerlei Auskunft gab – und es war in derartigen Fällen auch keine Unterstützung der Militärbehörden zu erwarten, wie die Armeezeitung »Stars and Stripes« schon 1946 klargestellt hatte.

Hanni schilderte dem amerikanischen General in kurzen Worten die Situation, in der sie sich in ihrem Heim mit den elternlosen Kindern befand, und forderte ihn auf, zu helfen, so er ein Herz habe, in Gottes Namen. Dabei schaute sie ihn mit ihren hellen Augen eindringlich an – sie verstand sich sehr gut darauf, ihrem Gegenüber Respekt einzuflößen – und schüttelte dabei kaum merklich den Kopf. Zudem sprach Hanni besonders leise, wenn sie aufgebracht war, was aber umso mehr wirkte. Jedenfalls ließ Hanni dem General gegenüber keinen Zweifel darüber aufkommen, dass sie das Ganze für eine unsägliche Schande hielt und erwartete, dass unverzüglich eine Lösung gefunden werde. Ihr Auftritt verfehlte seine Wirkung nicht. Hannis psychologisches Gespür war hervorragend und auch jetzt hatte sie auf Anhieb genau den richtigen Ton getroffen.

Der General holte tief Luft und wandte seinen Blick aus dem Fenster hinaus auf den Neckar, der in der Nähe der Kaserne floss und in der Sonne glitzerte. Sein Unbehagen und seine Betroffenheit waren ihm deutlich anzusehen. Genau darauf hatte Hanni spekuliert: Blitzangriff mit sofortigem Erfolg oder zähe Verhandlungen, das war, was diese Situation bringen konnte. Sie zog auf jeden Fall den sofortigen Erfolg durch Blitzangriff vor.

Als sich der General wieder gefasst hatte, wandte er sich ihr zu und versprach, am Wochenende mit seinen Soldaten hoch zu ihr auf den Berg nach Wüstenrot zu kommen, um sich selbst ein Bild von der Situation zu machen.

Hanni war zufrieden. Damit hatte sie ihr erstes Etappenziel erreicht. Sie schenkte dem General ihr strahlendstes Lächeln, drückte ihm mit festem Griff die Hand, klemmte ihr Handtäschchen unter den Arm, verließ mit einem freundlichen: »Nice to meet you, see you on Saturday«, zufrieden den Raum und lief an den erstaunt dreinblickenden Soldaten vorbei aus der Kaserne hinaus, um sich wieder auf den Heimweg zu machen.

Den General hatte sie am Wickel. Jetzt musste sie noch erreichen, dass auch die Soldaten verstanden, worum es ging, denn letztlich waren sie ja die Hauptverantwortlichen. Aber auch sie fing Hanni mit psychologischem Verstand.

Erste Begegnung

Für den Besuch der Amerikaner hatte Hanni einen Diavortrag vorbereitet, den sie ihnen in unserem Aufenthaltsraum zeigen wollte – am Ort des Geschehens sozusagen, dort, wo wir, die Kinder, um die es ging, lebten.

Hanni hatte ja ungewöhnlicherweise zu der Zeit bereits einen Fotoapparat und eine Normal-Acht-Kamera – beides hatte ihr der Major geschenkt, von dem auch der Brief stammte, der diese Ereignisse nun ins Rollen gebracht hatte. Mit diesen Kameras hatte Hanni uns, seit wir bei ihr untergekommen waren, in den verschiedensten Situationen gefilmt und fotografiert. Vor ein paar Jahren fand ich unter anderem einen Film, der uns alle zusammen beim Zähneputzen im Badezimmer zeigt, und einen anderen, in dem wir mit einem blumengeschmückten Leiterwagen und Blumenkränzchen auf dem Kopf durchs Dorf fahren. Ein Haufen Kinder und ein andauerndes Gewusel. Dieses Foto- und Filmmaterial, das Hanni über die Zeit gesammelt hatte, kam ihr nun sehr gelegen, denn Bilder sagen bekanntlich mehr als tausend Worte. Hanni war die Letzte, der man das sagen musste.

Auch an diesem Samstag fuhr Hanni wieder die bewährte emotionale Schiene, denn sie hatte begriffen – und das hatte die Reaktion des Generals auch eindeutig bestätigt – wie die Amerikaner tickten und dass das die Sprache war, mit der sie diese Männer am ehesten erreichen konnte: mit einer leicht überzogenen Dramaturgie und starken Emotionen. Wie in einem guten Hollywood-Film eben.

Als die Amerikaner am Wochenende ganz formell in Uniform und mit Militärfahrzeugen den Berg heraufgefahren kamen und vor unserem bescheidenen Häuschen eintrafen, empfing Hanni sie in perfektem Englisch an der Tür – »How are you?« – und geleitete sie ohne große Umwege und ohne eine Antwort auf ihre Frage abzuwarten in den Aufenthaltsraum, wo schon der Diaprojektor aufgebaut war.

Dort erzählte sie den jungen Männern von den kranken und schändlich allein gelassenen Säuglingen, die sie in besagtem Januar 1954 in der Baracke hinter ihrer Kaserne gefunden hatte, versteckt, verwahrlost und fast zu Tode gehungert, wie kleine Tierchen in einer Höhle, und die sie, nachdem sie mit einiger Mühe und erheblichem Zeitaufwand im Krankenhaus wieder aufgepäppelt worden waren, hier oben auf dem Berg in ihre Obhut genommen hatte. Sie erzählte von ausgemergelten kleinen Körpern und davon, dass bei einem der Babys die Beine nach hinten verkrümmt waren, weil es in einen viel zu kleinen Schuhkarton gebettet worden war.

Und dann schwieg sie und blickte nacheinander jedem einzelnen Soldaten ins Gesicht. Eine Gänsehaut muss ihnen über den Rücken gelaufen sein. Einen Moment lang machte Hanni Pause, um diese erschreckenden Bilder wirken zu lassen, die sie heraufbeschworen hatte, und als das betretene Schweigen unerträglich zu werden drohte, rief sie uns herein. Jetzt war es Zeit, dass die eingeschüchterten (und somit auf das, was nun kommen sollte, emotional bestens vorbereiteten) Soldaten sahen, dass es sich hier nicht nur um Bilder und Geschichten von irgendwo handelte, sondern dass die Kinder, von denen sie so eindrucksvoll erzählt hatte, direkt hier in Wüstenrot lebten und echte kleine Menschenkinder aus Fleisch und Blut waren – und zwar aus ihrem Fleisch und Blut, wie einigen von uns aufgrund unserer dunkleren Hautfarbe deutlich anzusehen war. Johnny, Georg, Wilhelm, Uli und ich waren eindeutig die Söhne schwarzer GIs, und wir hoben uns mit unserem Kraushaar und unseren braunen Knopfaugen sichtlich von den anderen Kindern ab.

Vermutlich war den armen jungen Männern im ersten Moment nach nichts mehr zumute als danach, schnell das Weite zu suchen. Auch wir waren zunächst natürlich mächtig eingeschüchtert. So viele Männer hatten wir noch nie auf ein Mal gesehen und dann auch noch solche großen, starken, gut gebauten Soldaten, die zum Teil so dunkel waren, dass die Zähne blendend weiß aus ihren Gesichtern leuchteten, wenn sie nur den Mund aufmachten. Die Unsicherheit lag fraglos auf beiden Seiten: Wir beäugten die Männer und die Männer beäugten uns.

Man muss sich das einmal vor Augen führen: Manch einer der Soldaten musste bestimmt erst einmal schlucken, als er uns so unerwartet vor sich stehen sah – möglicherweise als Resultat seiner eigenen Unbesonnenheit. Denn wer wusste schon, ob darunter nicht womöglich eines seiner eigenen Kinder war, die sie jetzt ehrfürchtig mit großen Augen anblickten! Und vielleicht musste der eine oder andere auch beklommen an sein »Liebchen« denken, denn es ist unvorstellbar, dass bei diesen Begegnungen zwischen amerikanischen Soldaten und deutschen »Fräuleins« Gefühle keine Rolle gespielt haben sollen – auch wenn die Gesellschaft das kategorisch ausschloss und die Frauen, die Beziehungen zu den Amerikanern pflegten, gerne als »Ami-Flittchen« abtat. Nicht allein die Anzahl der Ehegesuche, die amerikanische Soldaten in diesen Jahren gestellt haben (von denen viele nicht gestattet wurden), legen nahe, dass es auch echte romantische Liebesbeziehungen gegeben hat. Und einige Pärchen hatten sich womöglich gewünscht und sich in romantischen Momenten miteinander ausgemalt, zusammenzubleiben und eines Tages zusammen eine Familie zu gründen. Welche tragischen Schicksale hinter den einzelnen Geschichten stehen, lässt sich nur ahnen.

Aber in ihrer Heimat hätten sie es noch schwerer gehabt als in Deutschland, denn was beim Blick auf die problematische deutsche Geschichte und Gegenwart dieser Zeit schnell in Vergessenheit gerät: In den USA herrschte zu dieser Zeit noch extreme Rassentrennung. Was dort für die schwarzen GIs undenkbar gewesen und bestraft worden wäre – mit einer weißen Frau überhaupt nur auszugehen –, wurde in der Bundesrepublik zwar nicht bejubelt, aber doch akzeptiert. In den USA waren bis 1967 so genannte »Mischehen« in 30 von 48 Bundesstaaten verboten.

Das führte zu der paradoxen Situation, dass die schwarzen GIs, die helfen sollten, Deutschland zu entnazifizieren, sich hierzulande freier bewegen konnten als in ihrer Heimat. Auch Colin Powell, der ehemalige amerikanische Außenminister, war in