Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Hier wird der Werdegang eines Kriegskindes mit geringer Schulbildung - bedingt durch die Kriegszeiten - in unnachahmlicher Weise direkt und persönlich erlebt geschildert. Das Kriegskind ist der Autor selbst, der sich trotz unzureichender Schulbildung zu einem bedeutenden Wirtschaftsmanager emporarbeitete.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 391

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ich bitte nicht, dass man mir

erlaubt zu schreiben,

denn ich bin entschlossen,

es nicht zu unterlassen!

Gewidmet meinen Kindern

Beate und Rolf

sowie meiner Frau Sylvia

als Andenken an mich.

Es ist eine angenehme Aufgabe,

mich bei den Menschen zu bedanken, die mir bei der

Erstausgabe dieses Buches geholfen haben.

Meine Tochter Beate

musste sich beim Schreiben mit meinem miserablen

Grammatikverständnis auseinander setzen.

Mein Sohn Rolf

hat sich mit dem fertigen Manuskript befasst

und mir einige Anregungen gegeben,

die ich manchmal befolgte.

Albert Bayerl machte kritische Anmerkungen

zum Inhalt, die ich in einigen Fällen auch berücksichtigte.

Die ganze Arbeit am PC konnte ich nur machen,

weil mir Christian (Joogy) Calusic die ersten Schritte

beibrachte.

Die Erfahrungen und Ratschläge meines Lektors

Heinz Flock waren ein wesentlicher Beitrag zur Gestaltung

des Buches.

Für seine Begleitworte mein besonderer Dank.

DANKE.

Zum Geleit der Erstausgabe

Vor einiger Zeit bat mich Friedhelm Braß zu einem Gespräch, in dessen Verlauf er mich von seinem Plan in Kenntnis setzte, über sein bisheriges Leben ein Buch zu veröffentlichen.

Nach längerer Diskussion kam dann heraus, daß das Manuskript im Rohzustand schon „fertig“ war!

Sein Wunsch war, daß ich als Lektor sein Buch in einen guten Zustand versetzen sollte. Warum? – Nun, das wird der geneigte Leser bei der Lektüre schon erfahren!

Als ich dann das Manuskript bekam, dachte ich bei der Durchsicht der ersten Seiten, na wieder so ein „Emporkömmling“, der sich als „Schreiber“ versucht!

Aber beim weiteren Lesen der Seiten wurde die Lektüre immer interessanter, ich mußte feststellen, daß der erste Eindruck mich getäuscht hatte. Dieses Buch ist zum einen Biographie, zum anderen ein interessantes Stück Zeitgeschichte, wie ich es in dieser Form noch nicht gelesen hatte . . ., ja, viele Passagen aus der Nachkriegszeit hätten von mir stammen können! Das fast gleiche Erleben! Zumal Friedhelm Braß mir an Alter nur zwei Jahre voraus hat.

Für mich stellte sich nun die Frage: Bringe ich dieses Manuskript in eine romanhafte Erzählung, oder lasse ich dieses „urwüchsige Erzählen“ so bestehen, wie es dem Naturell von Friedhelm Braß entspricht. Ich glaube, das letztere mußte sein, denn alles andere würde nicht einem Friedhelm Braß entsprechen, diesem „Jungen“ aus dem Volke, der es fertigbrachte, aus einfachsten Familienverhältnissen mit „nur“ Volksschulbildung zu einem Manager, einer Leitfigur der Wirtschaft, aufzusteigen.

Der Autor schreibt in seinem Buch einmal: „Angst vor der Blamage habe ich nie gehabt!“ – Dieses Buch kann gar keine Blamage werden, hier kann man als Kölner nur noch hinzufügen: „Jung, dat häste jot jemaat!“

Für die Unterstützung bei der Erstellung und Gestaltung

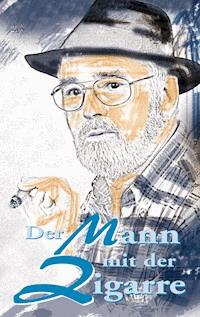

dieser zweiten, überarbeiteten Auflage von “Der Mann mit der Zigarre”

bedanke ich mich bei Dieter Rutkowski,

den ich aus meiner früheren Tätigkeit in Limburg kenne

und der mir damals schon in Werbe- und Druckangelegenheiten

tatkräftig zur Seite stand.

Durch die gemeinsame Arbeit an meinem Roman

“Ein turbulenter Weg” (erschienen 2015) und der überarbeiteten

Ausgabe dieses Buches wurden wir Freunde.

Ebenfalls Dank an Peter Kahl, für das Titelbild

und an Eike Lenz, der Korrektur gelesen hat.

Einleitung

„Ein Mann sollte in seinem Leben einen Baum pflanzen, ein Haus bauen und einen Sohn zeugen“, ein bekanntes Zitat.

Ich nehme mir die Freiheit, hinzuzufügen: „ein Buch schreiben“. Sicherlich, wenn diese eigenmächtige Erweiterung der sogenannten männlichen Potenz dem literarischen Kabarett (Quartett) zugänglich gemacht würde, gäbe es bestimmt wieder einmal eine publikumswirksame Auslassung über Qualität und Sinn des geschriebenen Wortes.

So werde ich mich erst gar nicht bemühen, etwas schriftstellerisch Wertvolles oder gar Unvergängliches zu Papier zu bringen. Es soll einfach ein Andenken für meine Kinder und deren Nachkommen sowie für interessierte Leser der Zeitgeschichte sein. Ich hinterlasse einmal keine Erbschaft im wirtschaftlichen Sinne, obschon ich viel und erfolgreich gearbeitet habe, weil ich das Erworbene auch für mich wieder verbrauchte. Ich erwarb für meine Nachkommen kein Vermögen. Das löst bei mir jedoch kein Bedauern oder gar schlechtes Gewissen aus. Mir ist es gelungen, nach einem alten chinesischen Sprichwort zu handeln und zu erziehen:

„Gebe einem Menschen einen Fisch, so hat er Nahrung für einen Tag, lerne ihn Fische fangen, so hat er Nahrung ein Leben lang.“

Das Ziel scheint erreicht, denn meine beiden leiblichen Kinder Beate und Rolf ziehen noch immer ordentliche Fische an Land und sie leben äußerst zufrieden davon. Im Laufe meiner Ausführung wird der Leser erfahren, warum ich von leiblichen Kindern spreche, denn meine Familie hat sich in zweiter Ehe auf vier Kinder erhöht.

„Ein Mann sollte...“ und „ich habe...“, so steht es in den ersten Sätzen, und die Schlussfolgerung liegt nahe, dass das, was nun folgt, eine chauvinistische Selbstdarstellung wird.

Ich hoffe nicht, denn wenn es mir gelingt die Menschen, die meinen Weg begleiteten oder kreuzten, so darzustellen, wie ich es empfinde, so werden viele Frauen dabei sein, die mich mit ihrer Stärke und ihrem Wesen mitgeformt haben, und wenn mein Leben bis heute gut und erfolgreich war, so hatten sie einen erheblichen Anteil daran.

Um Nachsicht und Verzeihung bitte ich alle, die namentlich genannt werden und sich ungerecht dargestellt fühlen. Es ist nun einmal subjektiv, was ich schreibe; es kann auch gar nicht anders sein. Verheimlichen möchte ich aber auch nicht, dass es mir Freude macht, einigen – insbesondere männlichen Wegbegleitern – den Spiegel vorzuhalten, auch wenn ich längst davon ab bin, sie ändern oder in meinem Sinne bessern zu wollen. Trotzdem werde ich bei der Darstellung meines beruflichen Werdegangs auf einige Hinweise, wie man ein Unternehmen führt oder führen sollte oder wie man es am schnellsten ruiniert, nicht verzichten. Soviel Idealismus habe ich mir erhalten, dass vielleicht doch etwas aus meinen Erfahrungen hinübergerettet wird in eine neue Generation und dort Verbesserungen bewirkt. Damit hoffe ich dann doch wieder, dass das, was ich schreibe, auch gelesen wird. Bin ich deshalb inkonsequent oder gar gespalten?

Freunde lest, was ich geschrieben habe, und urteilt selbst.

Inhaltsverzeichnis

Der Beginn

Der Kölsche Jung

Mein Elternhaus

Zurück zu meinem Elternhaus

Meine Mutter

Mein Vater

Das Kind am Klavier

Gedichte und Briefe meines Vaters

Lüsterklemme

Tante Ännche

Onkel Schorsch

Umfeld, Kindheit und Jugend von Onkel Schorsch und somit auch meiner Mutter, 1910 bis 1930

”Heute seit 4.45 Uhr wird zurückgeschossen” 1. September 1939

Adolf Hitler in Köln

Blauer Himmel – weites Land

Kinderspiele

Die Pimpfe

Schutt und Asche

Fürnheim

Episode Wallau

Stammtisch Streukooche

Fürnheim, zweiter Teil

8. Mai 1945

Zo Fooß no Kölle

1945, wieder zu Hause

Die zehn Prinzipien zur Persönlichkeit

Mein Freund Erich

Bäcker mit Leib und Seele

Skat

Der Bäckermeister

Talmühle

Edeka und Schulze-Delitzsch

Episode VEGE-Zentrale Ruhr

BÄKO Limburg

Weiß Gott, Weißkirchen

Zurück zur BÄKO

Ob Schuld daran die Mandel war?

Der Verband!

Bad Hönningen

Zwei Episoden als Übergang

Die Freunde aus Kassel

Der Rentner

”Der Mann mit der Zigarre” macht Schluß

Der Kölsche Jung

Der Beginn

Es ist heute der 18. Juli 1997, an dem ich beginne mein Leben aufzuschreiben. Ich sitze auf dem Kreuzfahrt- und Clubschiff AIDA. Vor mir in einiger Entfernung die Küste Sardiniens. Im Blickfeld bis dorthin das tiefblaue Wasser des Mittelmeers; ein Blau, das unterbrochen wird durch kleine weiße Kronen, die die kabbelige See hervorbringt. Um mich herum Menschen, fröhliche Menschen, in Urlaubsstimmung. Was habe ich mir da vorgenommen, einen Lebensbogen zu spannen von heute zurück bis zum 1. September 1932, dem Tag meiner Geburt. Mein Geburtsort: Köln-Kalk, genauer bezeichnet mit Humboldt-Kolonie, Esserstraße 46.

Der Kölsche Jung

Geburtshaus

Mein ganzes Leben lang hat mich der Geburtsort Köln in besonderem Maße begleitet. Wird man als Kind auch vom gesamten Umfeld geformt, in das man hineingeboren worden ist, was sicherlich auch bei mir der Fall war, so gab mir der Herkunftsnachweis „Kölner“zu sein, besondere Impulse; als ich merkte, wie vorteilhaft das für mich sein kann, habe ich den „Kölner“ in mir gepflegt und bewusst nach außen getragen. Das fiel mir insbesondere deswegen nicht schwer, weil ich tatsächlich einiges in mir habe und spüre, das diesen Menschenschlag besonders „kennzeichnet“. Ich vermeide zu sagen „auszeichnet“, denn dazu muss man etwas leisten und, dass ich als Kölner geboren wurde, dazu habe ich nun wirklich nichts beigetragen.

Wir wissen alle, dass man Veranlagungen und Talente, die man sozusagen in die Wiege gelegt bekommt, besonders pflegen und ausbauen sollte. Allerdings mache ich einen deutlichen Unterschied zwischen angeborenen und den durch das Umfeld der ersten Jahre anerzogenen Eigenschaften. Da ist zum Beispiel die nicht nur offene, sondern auch die laute, gelegentlich zum Vorlauten neigende Art des Kölners, die aber in ihrer Konsequenz schnelles Reagieren, geistige Beweglichkeit und keine Angst vor der Blamage kennt. Im übrigen alles Voraussetzungen, die erforderlich sind, um ein guter Verkäufer oder ein guter Redner zu sein.

Die Erfordernisse der Sachkenntnis – bei einer Rede zum Beispiel – sind nötig, aber in ihrer Wirkung nachrangig gegenüber der Rhetorik. Der Erfolg meines Berufslebens basierte zu einem erheblichen Teil auf Verkaufen, Reden, Überzeugen und Begeistern. Ich werde darauf später noch zurückkommen.

So hat mir der Verlauf eines Verkaufsgespräches als junger Verkäufer auch die Erkenntnis gebracht, wie vorteilhaft es sein kann, sich als Kölner darzustellen.

Es war bei einem Bäckermeister in Ostfriesland 1959. Wer um diese Zeit einmal versucht hat, als Fremder in Ostfriesland zu verkaufen, der weiß wovon ich rede. Nachdem mein Gegenüber so gnädig war so zu sprechen, dass ich das meiste verstand, stellte er die Frage nach meiner Herkunft und ich sagte: „Aus Köln“. Er verband wohl damit Fröhlichkeit, vielleicht auch Oberflächlichkeit oder Leichtsinn, denn er lächelte. Jeder Verkäufer weiß, was es bedeutet, wenn der potentielle Käufer positiv, dass heißt aufgelockert lächelt. Eine gute Atmosphäre ist geschaffen, ein echtes Lächeln bedeutet, die Seele des Gesprächspartners hat einen kleinen Spalt die Türe geöffnet, er hört zu.

Es gibt Verkäufer, die reisen mit dem neuesten Witz durch ihre Kundschaft. Ich habe immer davor gewarnt, ich mochte das nicht, denn diesem Lachen fehlt die Emotion, es geht nicht – wie vorher gesagt – an die Seele.

Nach dieser Erfahrung habe ich ganz bewusst versucht, meine Kölner Herkunft in vielen Gesprächen einzubringen. Ich glaube, es brachte Vorteile. Ähnlich war es bei Konferenzen und Diskussionen, wobei der Kreis keine Rolle spielte. Ob bei Bäcker- und Konditorlehrlingen, im Kreis der Geschäftsführerkollegen oder mit erfolgreichen, meistens älteren Managern aus Wirtschaft und Politik. Eine eingeworfene Bemerkung im rheinischen Tonfall oder im Kölner Dialekt brachte mir immer die Aufmerksamkeit der Zuhörer. In späteren Jahren habe ich auch in Reden ganz bewusst ein paar Worte im Kölner Dialekt eingebaut.

Soeben habe ich eine Trennung vorgenommen zwischen Geschäftsführerkollegen und erfolgreichen Managern. Im weiteren Verlauf meiner Ausführungen wird man erfahren, dass ich zwischen beiden einen deutlichen Unterschied festgestellt habe.

Noch eins zum Kölner und seinem Humor (gibt es den typischen Kölner Humor überhaupt?): Die Gedankenverbindung Kölner – Humor – Karneval ist geläufig und in allen Regionen unseres Landes, selbst weit über die Grenzen Deutschlands, gegeben und auch in allen Bevölkerungsschichten gleichermaßen vorhanden. Vielleicht kann man wirklich am Karneval (oder wie es in Köln heißt Fasteleer) ein paar Besonderheiten des Kölners aufzeigen.

Da ist zunächst die Brauchtumspflege. – Zu Festlichkeiten und Anlässen der verschiedensten Art gibt es überall den Rückblick auf die Vergangenheit und deren Darstellung. Die traditionsreichen Schützenvereine Westfalens oder die Trachtenvereine des Alpen- und Alpenvorlandes. Viele Städte und Gemeinden pflegen ihre Vergangenheit in letzter Zeit immer mehr zur Fremdenverkehrswerbung als von dem Bedürfnis getragen, eine Brücke zu schlagen von damals bis heute, um den Heutigen ihre Ahnen und Urahnen in ihren damaligen Lebensweisen näher zu bringen.

In einer Zeit, in der Klagen und Unzufriedenheit mit den gegenwärtigen Umständen einerseits und dem freiheitlichen Leben und materiellen Wohlstand andererseits vorherrschen, ist auch eine realistische Darstellung der Lebensumstände unserer Vorfahren nicht sonderlich beliebt.

So ist ja auch die Beurteilung der eigenen Lebensumstände von vielen unserer Zeitgenossen unrealistisch. In Gesprächen im Freundeskreis, am Stammtisch oder sonstwo gibt es häufiger die Frage: „Wie geht es“, die glaubhafte Antwort: „Mir geht es gut.“ Eine Antwort, die auch durch die Lebensumstände des Gesprächspartners bestätigt wird. Dann kommt das große „Aber“ und es werden Missstände sowie Unzulänglichkeiten in vielen Bereichen des täglichen Lebens genannt und es stellt sich eine Unzufriedenheit heraus. Wie erklärt sich dieser Widerspruch?

Mir geht es gut, ich bin unzufrieden!

Unsere freiheitliche Gesellschaft und der Wohlstandsegoismus ermöglichen es, dass es Menschen gibt, die schnell, scheinbar mühelos – wenn auch häufig am Rande der Legalität – gut, und damit ist reich gemeint, leben: Man bezieht sich nicht auf die eigenen Lebensumstände, sondern sieht sie in Relation zu anderen, denen es scheinbar oder auch ganz offensichtlich besser geht. Ich beschreibe das mit „Neidkomplex“. Man hat es uns beigebracht und wir haben unsere Lektion gelernt, nach oben zu blicken und vorwärts zu schauen, Glück durch materiellen Wohlstand zu definieren und zu erleben. Wer wie im Sport nur Zweiter wird, hat verloren oder sieht sich als Verlierer. Die Idole sind die strahlenden Siegertypen. Dies finden wir auch, oder gerade deshalb, an den Ausnahmen bestätigt. Auf Hunderte solcher nachgeeiferten Vorbilder kommen nur alle paar Jahrzehnte einmal wirkliche Persönlichkeiten, wie Albert Schweitzer, Mutter Theresa oder die ungenannten Helden des Alltags.

Dabei gibt es so viele Beispiele und Möglichkeiten, die uns glücklicher und zufriedener machen könnten. Ich empfehle den Blickwinkel, den uns der eigene Kirchturm gestattet, einmal zu verlassen, um zu erkennen, wie gering und unbedeutend doch unsere Nöte und Sorgen sind. Warum lernen wir nicht mehr und vergleichen unser Leben mit den Menschen in den vielen Urlaubsländern, die wir bereisen.

Wir sollten uns auch vor Augen halten, dass – wie schon immer – Probleme und Erschwernisse von heute, morgen die gute alte Zeit sind. Bei der Traditionspflege ist Schönfärberei in höchstem Maße angesagt. Köln ist da keine Ausnahme, aber vom Ursprung und Ansatz her anders. Es gibt wenige Regionen oder Vereine, die ihre Vergangenheit so der Lächerlichkeit preisgeben, verulken und verballhornen, wie es in Köln geschieht, und dass manchmal mit einem tiefgehenden Ernst, der auch häufig Anlass zu Kritik von außen auslöst. Die Kölner Stadtsoldaten (Funken) mit der Knabüüs, die op de Ääd fällt, dem Affzälle bes zwei, weil se´zu doof sin bes drei zu zälle un dem Stippeföttchen. Wer versteht das schon oder findet das gar lustig oder schön außerhalb Kölns. Aber das ist das wesentliche Merkmal des Kölner Karnevals: der Blödsinn, Spaß an der Freud, einfach nur jäck sin aus Spaß; ich wiederhole: am Blödsinn. Man muss wirklich in der Region geboren und aufgewachsen sein oder lange in Köln leben, um den tiefgehenden Ernst des Blödsinns zum Beispiel zu verstehen, wenn es in den Sälen oder auf der Straße heißt: ”De Prinz kütt”. Der Repräsentant des Volkes der fünften Jahreszeit, dessen einzige Aufgabe es ist Freude zu verbreiten. Wie tief verwurzelt der Kölner mit seinem Karneval ist, wie er das Brauchtum verinnerlicht in einer Art, wie es der Außenstehende nur schwerlich versteht, schildere ich mit einer Äußerung meiner kranken Mutter:

„Ich hann dies Johr noch nit ens de Prinz jesinn!“ (Ich habe dieses Jahr noch nicht einmal den Prinz gesehen).

Sie charakterisierte damit, wie krank sie war und nicht in der Lage, einmal in der Saison den Prinz zu sehen. Meine nach München verheiratete Tochter berichtete mir von einem Erlebnis, das die Eigenart des Kölner Karnevals ebenfalls aufzeigt: Als Kölsch Mädche ging sie in München zum Fasching auf einen Kostümball und zog sich, für sie ganz selbstverständlich, jeck an. Als Clown im Lumpenkostüm, nicht schön, sondern lustig oder doof, man kann auch sagen blöd, sollte es sein. Sie war natürlich völlig deplaziert zwischen all den Schönen, die ihre Körper und Jugend darboten. Ich möchte das nicht abwertend beurteilen, denn um Freude zu haben gibt es viele Darstellungsmöglichkeiten, ich will nur die Besonderheit herausstellen.

Fastelovend mit Tochter

Einige aus anderen Regionen, insbesondere aus Mainz, werden mit Recht sagen: Das gibt es bei uns auch. Ja richtig, der Kokolores in Mainz ist nichts anderes, aber wird er so intensiv betrieben, wie der Blödsinn in Köln? Der wesentliche Unterschied zwischen dem Karneval in Köln und Mainz ist das Wort. Der Aufstand gegen die Herrschenden, ein zentraler Punkt des rheinischen Karnevals, wird in Mainz mit der geschliffenen politischen Rede, mit der geistreichen Pointe betrieben, in Köln mit der blödsinnigen Verarschung.

Als in den fünfziger Jahren die Mainzer mit ihrem Fernsehkarneval Furore machten, bemühte man sich in Köln (im übrigen damals erfolglos) etwas ähnliches für das Fernsehpublikum aufzuziehen. Das Verständnis für den bis in die Idiotie gehenden Blödsinn, den man in Köln liebt und pflegt, musste dem intelligenten Witz aus Mainz in der Publikumsgunst unterliegen. Wenn man heute feststellt, daß der Kölner Fernsehkarneval zumindest aufgeholt hat, so bedauert mancher Kölner, dass er dadurch, dass er allgemeinverständlicher wurde, ein Stück seiner Originalität aufgegeben hat. Viele wirkliche Kölner sagen mit Recht, „dat is keene Fasteloovend mie“, was da mit Erfolg über den Bildschirm kommt. Aber wie heißt es, „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“, und Karneval hat nur einen bescheidenen Anteil am Humor, auch in Köln. Humor ist eine Lebensphilosophie, die nicht an eine Region oder Bevölkerungsschicht gebunden ist. Im Rheinland von Mainz bis Köln äußert sich der Humor lediglich lauter und öffentlicher, was am Straßenkarneval besonders zu erkennen ist. Wahrscheinlich weil es dort, vorhanden mit dem Vorlauten, weniger Angst vor der Blamage gibt. Und so schließt sich dieser Kreis für mich. Zu Beginn des Abschnitts „die Geburt als Kölner“, sagte ich:

„Angst vor der Blamage habe ich nie gehabt!“

Mein Elternhaus

Meine stolzen Eltern

Beim Ordnen meiner Gedanken zu diesem Thema habe ich eine für mich erstaunliche Entdeckung gemacht. Eine Familie mit Vater und Mutter über einen längeren Zeitraum habe ich nicht gekannt. Das wird mir erst jetzt bewusst, wo ich beginne darüber zu berichten.

Wie ist das möglich? Muss ich erst mit dem Schreiben beginnen, um mir darüber klar zu werden, bei dem Gedanken daran auch etwas traurig zu sein? Habe ich das elternliche Zusammenleben vermisst? Man sollte meinen, wenn es mir so spät im Alter erst auffällt, wohl nicht. Ich glaube, ich habe es mehr verdrängt, erst gar nicht zum Bewusstsein kommen lassen.

Möglicherweise ist das auch ein Grund für mein unruhiges, teils hektisches Leben. Ist meine jahrelange Suche und das Bedürfnis nach Geborgenheit nicht auch darin begründet? Ein Suchen, das erfolglos bleiben musste, weil es sich nicht vereinbaren ließ mit meinem Leben als erfolgsorientierter Einzelgänger, das ich führte.

Im Augenblick des Schreibens empfinde ich eine Erfahrung, die ich häufiger gemacht habe, bestätigt. Viele Erlebnisse hatte ich in allen Bereichen meines Lebens, bei denen ich mir wünschte, ich hätte sie mit jemand teilen können, aber es fehlte mir entweder der Partner, dem ich mich öffnen konnte oder es waren Dinge, die ich dem Partner nicht zumuten durfte. Es gibt den Spruch: „Geteiltes Leid ist halbes Leid.“ Ich füge hinzu, wenn man Freude teilt, verdoppelt sie sich. Oder die mathematisch krumme Rechnung wie es Albert Schweitzer ausdrückt:

„Das eigene Glück kann man nur multiplizieren, wenn man es teilt.“

Diese Freude blieb mir zu oft verwehrt und auch die damit verbundene Geborgenheit. Es ist müßig darüber zu philosophieren, ob dieser Mangel, den ich heute mehr spüre als zur aktuellen Zeit und Situation, seinen Ursprung im so geringen Zusammenleben mit meinen Eltern hatte, aber sicher ist:

Das Umfeld der ersten Lebensjahre prägt den Menschen für sein ganzes Leben.

Meine Eltern trifft keine Schuld an diesem Mangel des Zusammenlebens. Es waren die äußeren Umstände der Vorkriegs- und Kriegszeit, in der ich heranwuchs. Ohne das besondere Zeitgeschehen wäre ich sicher auch im Familienverband groß geworden und behütet gewesen. Es ist heute kaum noch vorstellbar, wie das Zusammenleben der Familien in einer Arbeitersiedlung wie der Humboldtkolonie damals aussah.

Überhaupt, was ist Familie?

Wenn man in der heutigen Zeit und in unserem christlichen Kulturkreis von Familie spricht, so versteht man darunter ein bis zwei Kinder mit ihren Eltern. Die Großeltern sowie Bruder und Schwester werden bestenfalls dem erweiterten Kreis zugerechnet. Erstaunlich, dass sich diese Familie oder dieser Familienbegriff mit den Beteiligten, wie eben genannt, erst nach dem Zweiten Weltkrieg, also ab den 50er Jahren, so etablierte. Oma, Opa und Onkel, Tante, Neffen und Cousinen, bis hin zu manchmal Blutsfremden, gehörten früher zur Familie, die auch meistens in Wohngemeinschaften zusammen lebten. Fehlende soziale Absicherung, Versorgungsnotstand waren alltäglich und der Einzelne war in der größeren Gemeinschaft „Familie“ besser aufgehoben. Was sich völlig verändert hat, ist die Alterspyramide, häufig erlebte früher ein Elternteil nicht mehr die Pubertätsphase des letztgeborenen Kindes.

Erziehung im umfassenden Sinn wie auch die Ernährung mussten von mehreren Mitgliedern übernommen werden. Ja-ja, wieder einmal die gute alte Zeit.

In den letzten Jahren erlebten wir als Folge des Wohlstandswettbewerbes mit seinen egoistischen Verhaltensweisen die weitere Fortschreibung und Entwicklung bis hin zur kinderlosen Ehe. Familienplanung (erst leben, dann Kinder), oder als Spitze der Singlehaushalt wurden die Maxime. Auch die Emanzipation der Frau im Berufsleben war nur möglich auf der Basis des Wohlstandes. Ihr Single-Dasein, ihre Selbstständigkeit in der Berufsausbildung und -ausübung und der eventuelle Wiedereintritt ins Berufsleben nach der Mutterphase, sind eine Folge des Wohlstandsegoismus. Mit großem Erfolg, wenn man Wohlstand „mit sich etwas leisten können“ und „Besitz“ definiert.

Ich will das nicht verstanden wissen als Kritik am Einzelnen oder der Gesellschaft, sondern nur als Feststellung einer Entwicklung. Der Mensch ist eben eingebunden in einen ganz natürlichen Ablauf in der Natur. Die Primatenforscher können belegen, dass sich Familienverhalten, Größe des Familienverbandes, Nachwuchsvorsorge der Eltern und Paarungsgewohnheiten mit reichlicherem Nahrungsangebot genau so entwickelt wie bei Affen.

Und unser christlicher Glaube? Dazu sei angemerkt, dass weniger als 20% der Weltbevölkerung in der christlichen monogamen Ehe leben.

Zurück zu meinem Elternhaus

In Wohnblocks mit vier bis fünf Etagen und noch einem Anbau im Hinterhaus waren die Häuser und Blocks aneinander gereiht. Die Innenhöfe durch zwei Meter hohe Mauern getrennt. In so einem Block bewohnten wir die Parterrewohnung mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Toilette. Ein Bad gab es nicht. Ich erinnere mich gut, dass Samstags eine große Zinkwanne aus dem Keller geholt wurde. Die Toilette war gerade groß genug, dass sie da hinein passte. Mutter machte auf unserem mit Briketts geheiztem Küchenofen heißes Wasser und dann ging es in die Wanne. Zuerst der Vater, dann die Mutter und zum Schluss ich. Da sich das Wasser abkühlte, wurde kaltes abgeschöpft und heißes neu zugegossen.

Ja-ja, die gute alte Zeit.

In den Vierecken der Hinterhöfe waren Wäscheleinen gespannt, damit bei gutem Wetter dort die Wäsche getrocknet werden konnte. Bei schlechtem Wetter trugen die Frauen ihre Wäsche auf den Speicher. Von der im Keller gelegenen Waschküche bis zum Speicher immerhin sieben Etagen mit den schweren Körben. So ein Wäschekorb sah damals auch etwas anders aus als heute. Es gab keine Seidenoder Nylonslips, sondern im wahrsten Sinne gewichtigen Damast, Frottee und vor allem die gute Baumwollwäsche. Alle vierzehn Tage war ein Waschtag zugeteilt, denn im Haus wohnten zehn Parteien. Ich erinnere mich noch, dass wir wohl zu den besser gestellten Familien gehörten, denn wir besaßen eine Waschmaschine, während die meisten Frauen auf dem Waschbrett schrubbten.

Als ich in den Kriegsjahren 1940 bis 1942 wieder einmal ein paar Wochen zu Hause war, durfte oder musste ich – wer weiß das schon so genau – auch die Maschine schlagen, das heißt 180 Bewegungen mit einem Holzklöppel, der im Bottich ein Holzkreuz bewegte, mussten gezählt werden. An diese Waschküche erinnere ich mich auch aus einem anderen Grund genau, denn dort wurde ich als Achtjähriger mit einem Mädchen beim „Doktorspielen“ erwischt. Im übrigen bin ich nie wieder in meinem Leben, wie sagt man, in flagranti erwischt worden, wenn es auch manchmal haarscharf war.

Die Herren Brass

Die gesamte Verwandtschaft wohnte in direkter Nachbarschaft. Opa und Oma Braß zwei Häuser neben uns, die beiden Schwestern meines Vaters, verheiratet, Tante Minchen als Frau Lohmüller und Tante Leni als Frau Zäck in den gegenüberliegenden Häusern.

Onkel Schorch mit Ehefrau Gerta im gleichen Hause wie wir. Nur die alleinstehende Oma Emma Mahlberg, die Mutter von Onkel Schorch und meiner Mutter, wohnte etwa 200 Meter weiter weg.

Das enge räumliche Zusammenleben (auch ein Ausdruck der Immobilität, wie sie wohl in vielen, den meisten Regionen des damaligen Deutschlands üblich war) hatte zur Folge: die gegenseitigen Hilfen in den Zeiten der Not, die in den ersten Jahren meines Heranwachsens überstanden waren, wie auch die Kenntnis der Lebensumstände des Nachbarn.

Ein ausgeprägter Gemeinschaftssinn war vorhanden (z.B. der gleiche Gesangverein, die gemeinsamen Wanderungen ins „Gremberger Wäldchen“ oder in den Königsforst, und mit steigendem Wohlstand Fahrradtouren an Ahr und Mosel). Wobei wir ein Tandem besaßen, was ebenfalls ein Ausdruck der sich verbessernden wirtschaftlichen Situation war. So glaube ich, dass es meinen Eltern ab Mitte der 30er Jahre bis zum Kriegsbeginn gut ging und sie zufrieden waren. Ich schildere das natürlich nicht aus dem eigenen Erleben, sondern aus Erzählungen, deren Inhalt ich in späteren Jahren aufnahm. Außer meinen Eltern gab es im verwandtschaftlichen Umfeld zwei Menschen, die einen nachhaltigen Eindruck auf mich gemacht haben: Onkel Schorch und Tante Ännchen. Zwei Menschen, die ihr Leben völlig unterschiedlich gestalteten, mit einer Lebensauffassung, wie sie verschiedener nicht sein konnte, die nie eine positive Beziehung zueinander hatten, obwohl oder gerade weil sie sich kannten. Sie hatten beide etwas, das mich nachhaltig beeindruckte: ihr Selbstbewusstsein, das nach außen hin äußerst ichbezogen wirkte.

Meine Mutter

Warum weiß ich so wenig aus der Jugendzeit meiner Mutter? Weder sie selbst hat jemals mit mir darüber gesprochen, noch habe ich von anderen irgendwann einmal etwas davon erfahren. Wie war ihre Schulzeit, welche Leistungen brachte sie in der Schule, welche Erlebnisse hatte sie, wie verbrachte sie ihre Jugend? Wann und wie lernte sie meinen Vater kennen? Nichts, gar nichts ist mir davon bekannt. Ich besitze auch kein Bild oder Schriftstück aus Ihrer Kindheit. Das ist auch eine Erkenntnis, die mir jetzt beim Schreiben erst so richtig bewusst wird. Ich stelle erst heute – für mich überraschend – fest, dass ich auch nie danach geforscht habe.

Pflug des Lebens

Ja, diese Aufzeichnung, dieses Schreiben ist so, als wenn man im Garten des eigenen Lebens mit einer Schaufel mal leichte lockere, mal lehmig schwere Erde bewegt, und hier und da überraschende, manchmal tief berührende Entdeckungen macht.

Ich kann also von meiner Mutter nur aus dem eigenen Erleben berichten, und das war nur ein sehr kurzer Zeitraum. Es berührt mich eigentümlich, ja ich bin innerlich etwas aufgewühlt, es trifft mich tief, so empfinde ich im Augenblick, dass ich 66 Jahre alt werden mußte, und durch das Schreiben dazu veranlasst werde, mich mit meiner Mutter zu befassen. Auch kann ich mich nicht erinnern, dass ich jemals mit meinen Kindern (immerhin ihre Großmutter) von ihr gesprochen habe, außer dass sie viel krank war und früh gestorben ist. Sie war für mich als Kind einfach da: Sie kochte, sorgte für Ordnung; was sonst getan und unternommen wurde, sagte der Vater.

Das erste und zum Teil noch zweite Schuljahr habe ich ja noch mit der Familie verbracht, aber, dass sie mir jemals bei den Schulaufgaben geholfen hat oder diese korrigierte, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich kann ja wohl nicht auf Anhieb so ein guter Schüler gewesen sein, dass solches nicht notwendig gewesen wäre. Es gibt auch keine Strafe oder Anweisung, von der ich weiß.

Wenn Kinder sich beschweren, weil es ihnen nicht passt, in dem Augenblick, wo sie angehalten werden, pünktlich oder ordentlich zu sein (was immer man darunter versteht), oder fleißig die Schulaufgaben zu machen, so werden sie doch später feststellen, dass sie umsorgt und im umfassenden Sinne behütet waren.

Im Krieg 1943 ausgebombt und alles verloren – mein Vater war 1944 gefallen – lebten wir zum Teil im Verbund einer Großfamilie in Fürnheim, über das noch besonders zu berichten ist. Aber auch hier trat meine Mutter nie besonders in Erscheinung. Erziehung im Sinne von „Mach dieses, tu jenes oder lass das“, kenne ich nicht. Das Einzige, was mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, außer ihrer Krankheit, dass sie sich mit dem Tod meines Vaters nie abgefunden hat, ihn nie wahrhaben wollte. Zuerst die Wochen und Monate, in der keine Feldpost mehr kam, dann die Nachricht:

„Gefallen für Groß-Deutschland. Heil Hitler.“

Ihre feste Überzeugung: „Das stimmt nicht, das glaube ich nicht.“ Sie ging zu Wahrsagern und Kartenlegern, kam dann immer mit der Nachricht zurück, er ist nicht tot. Eine Fülle von Argumenten brachte sie hervor, dass das nicht sein kann. Ich kenne keine Menschen in meinem Leben, die so wider aller Vernunft eine derartige Überzeugung in sich trugen. Ich kann es nur beschreiben mit: „Was nicht sein darf, das kann nicht sein.“ Ich bin sicher, noch 15 Jahre später (kurz vor ihrem Tod), wäre Vater zurückgekommen, so hätte sie gesagt: „Siehst du, ich habe es immer gewusst.“ Aus diesem Grunde war es auch gar nicht denkbar, dass noch einmal ein anderer Mann in ihr privates Leben hätte kommen können. Immerhin war sie erst Mitte dreißig, als mein Vater starb. Heute rückblickend weiß ich, dass sich zu dieser Zeit auch die ersten Anzeichen ihrer Krankheit bemerkbar machten, an der sie dann auch Jahre später starb. Sie hatte Tuberkulose. Eine Veranlagung für diese Krankheit hatte sie mit in ihr Leben gebracht. Ihr Vater, somit mein Großvater, war an Tuberkulose gestorben. Von ihm habe ich noch eine Fotografie, die ihn in einem Kurheim für Lungenkranke zeigt.

Opa Mahlberg (dritter von rechts)

Ich kannte eine Mutter nur dünn und schwach. Schwer heben konnte sie nicht, Gartenarbeit durfte sie nicht machen, und da sie die Sonne mied, war sie auch immer blass in der Gesichtsfarbe. Auch wenn ich sie nie nackt gesehen habe, so weiß ich, einen Busen im herkömmlichen Sinne hatte sie nicht. Der Hunger, schlechte Ernährung in ihrer Kindheit sowie die Einschränkungen des Krieges hatten auch Auswirkungen auf ihre körperliche Verfassung. Veranlagung und das Umfeld sowie die Ereignisse in ihrem Leben waren wohl die Gründe für ihren frühen Tod.

Ab 1948 – ich war noch in der Lehre – begann ihr regelmäßiger Klinikaufenthalt. Jedes Jahr war sie mehrere Wochen in Heil- und Kurkliniken. Das war dann die Zeit, und auch die einzige Zeit, in der ich mit ihr bei meinen Besuchen in den Kliniken Gespräche führte. Ich war in einem Alter, in dem man beginnt Fragen zu stellen, eigene Vorstellungen zu entwickeln und wir waren mehrere Stunden alleine, sei es bei kleinen Spaziergängen im Wald oder sie lag auf der Liege, warm eingepackt, an der frischen Luft. Die damalige Therapie bei Tuberkulose war viel frische Luft, keine Sonne und viel Butter essen. Ich weiß noch, wie schwer es für sie war, so viel frische Butter zu essen, denn diesen Luxus hatte sie in ihrem Leben nie gekannt. Unsere Gespräche waren oberflächlich. Sie handelten von Tagesproblemen, den Nachbarn in der Klinik, Ereignissen in der Verwandtschaft, meinem Bäckerberuf und meinem Fußball.

Wenn ich heute zurückdenke, was möchte ich jetzt nicht noch alles von ihr wissen. Fragen über Fragen könnte ich ihr stellen, aber das erkannte ich damals nicht. Wie sollte ich auch wissen, was mich 50 Jahre später am Leben meiner Mutter interessiert und wie sollte ich mich artikulieren. Froh bin ich, dass ich mit meiner Mutter noch einmal eine Reise gemacht habe und ihr noch einiges zeigen konnte. Wir sind mit meiner Lambretta – sie auf dem Sozius, was gar nicht so einfach war, da sie schon recht schwach war, – mit einigen Umwegen und BesichtigungenüberDinkelsbühl und Rothenburg nach Fürnheim gefahren. Ich glaube, wir haben beide gewusst, dass es wohl ihr letzter Ausflug sein würde.

Ausflug mit Mutter

Aus dieser Erfahrung empfehle ich:

Kinder, stellt rechtzeitig die Fragen, lasst nichts unausgesprochen, denn der Brunnen eurer Herkunft versiegt unwiderbringlich.

Vielleicht ist es auch diese Erkenntnis, die mich veranlasst hat, einen Teil meines Lebens aufzuschreiben, oder insbesondere meine Gedanken ungefragt – aber wie ich eingangs sagte – als Vermächtnis zu hinterlassen. 1962 verstarb dann meine Mutter. Ich hatte zwischenzeitlich geheiratet und sie wohnte bei uns in Köln-Merheim. Meine damalige Frau pflegte und versorgte sie in den letzten Wochen ihres Lebens. In einem Hotel in Aachen erreichte mich die Nachricht, dass sie nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt von nur wenigen Stunden verstorben war. So war ich auch in ihrer letzten Stunde nicht bei ihr. Ich durfte ihren Leichnam noch einmal sehen. Sie war schon im Kühlfach, man zog sie heraus, nahm das weiße Tuch von ihrem Kopf.

Da stand ich, alleine. Es war niemand mitgegangen auf diesem für mich schwierigen Weg ins Krankenhaus. Diese Einsamkeit in wichtigen Stunden und Situationen, da war sie wieder. Auch eine Einsamkeit, die ich empfand, wenn ich unter vielen Menschen war oder wenn es etwas Besonderes zu erleben gab, hat mich oft begleitet. Ich kann den Menschen in meinem Umfeld jedoch keinen Vorwurf machen, denn ich habe immer mein Umfeld selbst gestaltet.

Mein Vater

Was fällt mir dazu ein? Ich war wenig mit ihm zusammen und erst 10 Jahre alt, als er im Krieg in der Normandie bei der Landung der Alliierten, nach damaligem Sprachgebrauch „für Volk und Vaterland“ starb.

So gibt es nur meine kindliche Erinnerung an ihn oder die später aus dem Kreis der Verwandtschaft geprägte. Die erste oder die am weitesten zurückliegende Begebenheit mit meinem Vater ist der Boxkampf, bei dem Max Schmeling gegen Jo Louis boxte und nach wenigen Sekunden bereits verloren hatte. Es muss nachts gewesen sein, heute weiß ich es, da ich es nachgelesen habe. Es war im Juni 1938, vier Uhr morgens. Ich hatte wohl den Wecker gehört und durfte aufstehen, auf dem Küchentisch sitzend dem knarrenden Volksempfänger lauschend, was da im fernen Amerika geschah und so schnell zu Ende ging. Ich erinnere mich sonst an keine einzige Begebenheit, bei der mein Vater eine Beziehung zum Sport hatte. In der damaligen Zeit gab es wohl auch genügend andere Probleme und Ziele. Die Arbeitslosenzeit war überstanden, die Inflation vorüber und überall war Fortschritt und Aufbau zu erkennen.

Wenn man den Erfolg des Despoten aus Braunau am Inn mit seinem Gefolge um diese Zeit beurteilt und den damaligen Zeitgenossen heute eine Mitschuld an den Verbrechen zuschreibt (an dem, was sich daraus entwickelte), so sollte man die damalige Gegenwart stärker berücksichtigen und mehr Verständnis für die Menschen aufbringen, die in dieser Zeit lebten. Die Männer hatten Arbeit, man konnte sich wieder satt essen und es gab – man muss es den Heutigen einmal sagen – am Sonntag einen Braten, es gab Fleisch. Wir besaßen einen Schrebergarten und Vater konnte Gemüse anbauen. Ein Radio war vorhanden, es wurde gespart für ein Klavier, was wir auch dann später kauften (natürlich gebraucht). Eine Zukunft wurde aufgezeigt. Nicht nur das sogenannte Bürgertum, auch die qualifizierten Facharbeiter hatten eine Perspektive. Man bot ihnen eine dritte Idee gegen die Ängste vor dem Kommunismus, insbesondere der bolschewistischen Prägung, und dem aus England und Übersee sich etablierenden Kapitalismus, dem man die Schuld an der Inflation mit der Vernichtung der kärglichen Ersparnisse und der nachfolgenden Arbeitslosigkeit gab. Es herrschte Optimismus und eine bescheidene Zufriedenheit.

Etwa drei Kilometer von unserem Wohnblock entfernt, Richtung Poll, am Friedhof, gab es eine Gartenanlage, die nach dem Krieg dem Autobahnzubringer weichen musste. Ich erinnere mich, wie mein Vater und ich mit Eimern auf die Poller Rheinwiesen gingen und Schafmist sammelten, der dann in einer großen Regentonne aufgelöst wurde und als Dünger seine Verwendung fand. Der ganz besondere Stolz und gärtnerische Erfolg war seine Brombeerhecke. Welch ein Luxus, diese Früchte! Ich durfte wenig und bescheiden davon essen, denn es wurde Marmelade daraus gemacht. Dann gab es die Gartenlaube, in der die Gerätschaften untergebracht waren. Ein alter Holztisch und zwei Stühle gehörten zum Inventar, aber ich habe keine einzige Situation in Erinnerung, bei der mein Vater und meine Mutter einmal gemeinsam im Garten, so wie wir uns das heute vorstellen, gesessen haben. Überhaupt weiß ich gar nicht, wann meine Mutter einmal im Garten war. Sie war wohl damals schon zu zart und schwach und mied die Sonne.

Im Winter hatte mein Vater eine andere Nebenbeschäftigung. Ein Hobby, das im Laufe der Zeit zu einer zweiten Einkommensquelle wurde. Er betätigte sich als Karnevalist. Die gesamte Familie Braß und auch die Seite meiner Mutter, die Mahlbergs, waren sehr musikalisch. Ein schwarzes, völlig unmusikalisches Schaf gab es später, das in dieser Richtung total unbegabt war – das war ich. Neben der Musikalität hatte mein Vater das Talent zum Dichten, vielleicht ist das zu hoch gegriffen, aber auf jeden Fall zum Texten von Melodien. Mit vielen bekannten und heute noch berühmten Karnevalisten hat er zusammen gearbeitet, und zu einigen Liedern, die Gassenhauer geworden sind, die Texte geschrieben. Ich erinnere mich, dass in den Anfängen der Kriegsjahre Jupp Schmitz bei uns war, aber auch der vor kurzem verstorbene Schmitze-Grön, Karl Berbuer, Jupp Schlösser als seine damaligen karnevalistischen Freunde. Die nicht mit dem Kölner Karneval so Vertrauten werden mit diesen Namen nicht viel anfangen können, aber der Interessierte wird noch in Jahrzehnten diese Personen als Liedermacher vieler Schlager des Kölner Karnevals finden. Ein Höhepunkt der karnevalistischen Tätigkeit meines Vaters war die Darstellung des Schääl im Duett mit Tünnes. Mitte der 30er Jahre war das Duett Braß-Hammerschlag als Tünnes und Schääl in allen großen Sälen des Karnevals vertreten.

Tünnes und Schääl

Jetzt, anlässlich des Karnevals mit seinen besonderen Feiern 175 Jahre KKV (Kölner Karneval Vereinigung) und 750 Jahre Kölner Dom, habe ich die Ausstellung „Tradition des Kölner Karnevals“ im Zeughaus in Köln besucht. Ich war enttäuscht, dass die 30er Jahre in Dokumentation und Bild fast ganz ausgeschlossen waren. Wenig bis nichts war zu sehen aus dieser Zeit. Es war wohl nicht gerade ein Ruhmesblatt der Verantwortlichen des KKV, dass man sich ganz unkritisch und somit auch unkarnevalistisch dem Zeitgeist angepasst hatte. Man schweigt sich lieber darüber aus.

Ein Dokument aus dieser Zeit, dass auch bei mir zu Hause an der Wand hängt, ist das abgedruckte nächste Bild. Ich weiß nicht, wie es den Krieg überlebt hat und in meinen Besitz kam.

Dieses Bild zeigt Tünnes und Schääl alias Braß-Hammerschlag als Fußgruppe im Rosenmontagszug (1936/37) mit einer Persiflage auf die Kartoffelschalensammelaktion der NSV.

„Mir kumme vun der NSV un sammele Ääpelschaale für die dicke Sau.“

In den letzten Jahren seiner karnevalistischen Tätigkeit, die durch den Krieg beendet wurde, hat er auch zu seinen Texten die Musik geschrieben. Dazu musste er noch einmal Noten lernen, denn bei seiner außerordentlichen Musikalität hatte er am Klavier ausschließlich nach Gehör gespielt, sowohl bekannte Melodien als auch die eigenen Kompositionen. Um die eigenen Kompositionen zu übertragen, musste er sie dokumentieren und somit den Notenschlüssel kennen. Ich erinnere mich, wie er noch während des Krieges am Klavier saß und Noten schrieb. Die Folge davon war, dass auch ich bereits mit sechs Jahren Klavier spielen lernen musste.

Das Kind am Klavier

Das war für mich ein Greuel: erstens war ich – wie schon gesagt – völlig unmusikalisch, und dann die Musiklehrerin! Ich habe diese Person noch vor Augen wie selten jemanden aus meiner frühen Kindheit: klein, gedrungen, mit einem pomadisierten Herrenhaarschnitt, dem goldenen Parteiabzeichen auf der Jacke und mit einem Riedstock, mit dem sie mir auf die Finger schlug, wenn ich bei einer Etüde daneben griff, wobei ich mich überhaupt bei den Klavierstunden nur an Fingerübungen erinnern kann. Mit Sicherheit war das nicht die richtige Methode, um einem unmusikalischen Kind Freude am Klavierspielen zu vermitteln. Neben ein paar Liedchen, die ich zu Hause übte und einem Auftritt bei einem Kinderkarneval, bei dem ich (mein einziger öffentlicher Auftritt) mit meinem Vater vierhändig spielte, ist nichts übrig geblieben von den musikalischen Anfängen.

Als 1943 mit unserer ganzen Habe auch das Klavier verbrannte, wurde mir in Fürnheim in der Schule noch einmal das dortige Klavier zur Verfügung gestellt, aber ich hätte dort freiwillig hingehen müssen, und damit war meine musikalische Ära vorbei. Und was war das zu Hause für eine musikalische Familie! Mein Opa Fritz Braß, die Onkels, die Männer der Schwestern meines Vaters und im besonderen Maße Onkel Schorch, der Bruder meiner Mutter. Sie alle musizierten und waren im Gesangverein; ich glaube, der hieß ”Liederkranz” und tagte bei Schlimm in der Eckkneipe der Humboldtkolonie. Die Kneipe gibt es noch und, wenn ich gelegentlich meine melancholische Phase habe, gehe ich dort hin, um ein Bier zu trinken.

Zurück zu meinem Vater. Er hatte wohl auch ein gewisses künstlerisches Geschick. Von der Berufsausbildung her war er als Eisendreher bei Klöckner-Humboldt-Deutz beschäftigt. In dieser Firma machte er für sich privat allerlei Eisenschmiedearbeiten. So hatten wir zu Hause schmiedeeiserne und verzierte Kleiderablagen an den Wänden hängen und im Wohnzimmer auf dem Tisch standen geschmiedete Kerzenständer mit Weinreben und Laub. Eine Besonderheit aus diesem Schaffen besitze ich heute noch und ich wünsche mir, eines meiner Kinder würde diese eines Tages übernehmen und in Ehren halten. – Der einzige Gegenstand, der im ausgebrannten und zerbombten Haus sozusagen überlebt hat:

Ein gusseiserner Christbaumständer, den er selbst angefertigt hatte. Nachdem der Brand sich abgekühlt hatte, ist mein Vater noch einmal durch die Trümmer gegangen, hat ihn gefunden und mit nach Hause gebracht. Dieser Weihnachtsständer wird jedes Jahr wieder benutzt. In diesem Zusammenhang weise ich schon einmal darauf hin, ich werde sicher darüber berichten, ob die Vorstellungskraft des Lesers ausreicht zu begreifen, was es bedeutet, nichts mehr zu besitzen als einen verkohlten eisernen Weihnachtsständer. Im Augenblick, da ich mich erinnere und das schreibe, habe ich Tränen in den Augen. Wie kann man nur einem solchen Gegenstand diese Bedeutung beimessen? Es ist wohl die Altersmelancholie. Das letzte Mal habe ich dann meinen Vater in Fürnheim als Soldat in Erinnerung. Er hatte auf Grund seiner Verdienste bei der Frontbühne einen kurzen Sonderurlaub bekommen. Ich sah ihn danach nie wieder.

Gedichte und Briefe meines Vaters

Karte ca.1944 zu uns nach Fürnheim

Es gibt oft Menschen, die haben sich lieb

und keiner kann sie je trennen,

doch dann kommt das Schicksal,

man fragt sich warum,

man kann es wohl grausam nur nennen.

Zerreißt dann alles, was Liebe gebildet –

man sieht es mit traurigem Blick,

man beugt sich, ist machtlos, Menschengeschick,

das Schicksal fragt nicht nach Glück.

Zurück bleibt dann eins nur, die qualvolle Zeit –

die Sehnsucht, und wer die nicht kennt,

der war noch nie vom Schicksal gepeinigt –

seinen Lieben getrennt.

Zum Geburtstag an meine Mutter am 23.04.1944

Am 23.4. gedenke ich dein – mein Lieb,

ich ließ dich zu Haus

leider kann ich nicht bei dir sein

bei eurem Geburtstagsschmaus.

Doch holen wir’s nach, verlaß dich drauf.

Doch gratulieren tu ich schon heut,

und warte mit Sehnsucht und Vorfreude dazu

auf die schöne Urlaubszeit!

Dein Toni!

Zum 1. September 1943, meinem Geburtstag.

Zum Geburtstag!

Die schönsten Glückwünsche sende ich Dir,

es ist jetzt Freitagnacht um halb vier,

die Sirenen haben mich aus dem Bett gerissen,

der Schlaf ist hier noch immer so beschissen.

Draußen brummt es, es zischt und es kracht,

die Heimat und die Flakartillerie wacht.

Und ich denk, jetzt kommt Dein Geburtstag heran,

hoffentlich kommt diese Karte noch an.

Ich wünsch Dir alles Gute, mach Mutti keine Sorgen,

nach dem bösen Heute kommt wieder ein besseres Morgen.

Und wir werden wieder alle beisammen sein –

dies wünscht mit vielen Grüßen Dein Väterlein!

Toni Braß an die Schwiegermutter Oma Emma.

Zum Muttertag.

Der Tag ist gekommen, an dem wohl jeder denkt,

an die Mutter, die einem so vieles geschenkt.

Von hier bist Du ja ausgerückt,

wegen der Flieger, die Dich oftmals bedrückt.

Dort kannst Du in Ruhe schalten und walten,

und uns bleibst Du damit noch lange erhalten.

Wir danken für alles, was Du für uns hast getan,

Deine Kinder führest Du auf die rechte Bahn.

Du tatest was Du konntest für sie auf Erden,

denn für Dich sollten sie tüchtige Menschen werden.

Und nun senden viele Wünsche und manchen Gruß,

die Kinder, Hanni und Antonimus.

Toni Braß an Schwager Onkel Schorch

im Russlandfeldzug

Das alte Jahr war gerade vorbei

und das neue hatte begonnen,

da sind Deine Grüße aus dem lieblichen,

freundlichen Osten gekommen.

Wir erwidern für alle und denken

zurück an viele schöne Stunden,

die Du und wir, als Du warest zu Hause,

gemeinsam haben gefunden.

Und jetzt hängst Du von Neuem wieder im Dreck,

und wirst so manches vermissen,

und oftmals wirst Du fluchen und denken,

wie ist das Leben beschissen.

Auch dieser Feldzug, er geht mal vorbei,

bis dahin kannst Du noch hoffen

von allem was es gibt,

im schönen Paradies,

im Lande der Freiheit, im Osten.

Doch Spaß bei Seite und Ernst komm herein,

wir wissen jetzt wie es gewesen,

der Führer sprach, und es muss wohl so sein,

wir kehren mit eisernem Besen.

Der Sieg wird einst kommen, bis dahin fluche weiter,

es kann doch alles nichts nützen, trabe schön weiter,

durch Eis und durch Schnee,

durch Schlamm und durch Pfützen.

Zum Dank ist dereinst auch wieder alles zu haben,

an manch Liter Bier wirst Du Dich laben.

Zu Deinen Kindern sagst Du im Gegensatz zu heut,

wie schön war doch die Soldatenzeit.

Nun ist´s mit diesem Mummpitz genug,

das Papier geht zu Ende,

wir grüßen alle von zu Haus

und drücken im Geist Dir die Hände.

Nun futtere Dich gut,

bleib gesund und werd nicht mager,

das wünschen wir alle, besonders Dein Schwager.

Zum Abschluss der Rekrutenzeit vorgetragen

beim Bataillonsabend vom Rekruten Toni Braß

Kameraden, ich bin hier vor Euch getreten,

um Rückblick zu halten über die Zeit,

seit dem wir verlassen, die Grube, Kontor, Familie,

die Heimat, Vergangenheit.

Wir haben seitdem schon manches erlebt,

und vieles wurde uns schwer,

der Zivilist musste erst als Rekrut noch lernen,

der Soldat gibt die letzte Kraft daher.

Doch Schweres soll mit Humor man stets tragen,

dann ist´s Leben leichter für alle.

Und eins muss das Höchste sein,

Kamerad sein in jedem Falle.

Und nun will ich mal kurz vorführen,

zusammengefasst zu schildern,

was wir erlebten, zwischen damals und heut,

in schnellen wechselnden Bildern.

Ein Brief rief mich damals aus dem privaten Leben,

eine Einladung die jeder kennt,

auf die man lange wartet, mit Hoffen, mit Sehnsucht,

mit dem zum Kommando man rennt.

Sehr liebenswürdig ist der stets abgefasst,

man wird darin höflichst gebeten,

wenn man Lust hätt und gerade nichts anderes zu tun,

in die Wehrmacht einzutreten.

Ich ging natürlich mit Freuden dahin,

und fand schon viele versammelt,

ein Bunker in Köln, der Treffpunkt für alle,

von Menschen voll gerammelt.

Und der Tommy, ein stetiger Gast in Köln,

der ließ es sich nicht verdrießen,

die Versammlung in der Tiefe des Bunkers am Dom,

ehrfurchtsvoll zu begrüßen.

Beim Krachen der Granaten, es rummste ganz nett,

zogen wir zum Bahnhof, zum Zuge,

die Zeit bis Paderborn, der ersten Station,

verging uns dann alle wie im Fluge.

Zum ersten Mal schloss sich, wir merkten es bald,

das Tor der schönen Kaserne,

und manches verschwand für uns, oh weh,

in unerreichbare Ferne.

Doch war unser Gastspiel dort sehr kurz,

zwei Anzüge konnten wir fassen,

doch das war zuviel, wir gingen bald fort,

und mussten einen lassen.

Dann ging ´s auf große Fahrt Marie,

auf Wiedersehn Ahoi!

Wir fuhren alle 5ter Klasse, den meisten war das neu.

Am Tage, da ging´s, wir fuhren durch Deutschland

und später durch Feindesland.

Und viele sahen Neues, die immer zu Haus,

und nur die Heimat gekannt.

Aber Nachts, da fluchte es durch den Waggon,

denn Stiefel, Bauch und Gesicht,

die stießen in der Enge des Wagens zusammen,

vertrugen sich einfach nicht.

Was half es, die Nächte gingen zu Ende,

wir mussten die Federn vermissen,

und morgens wurde beim geringsten Halt,

am Bahndamm entlang geschissen.

Mit vielem Hallo, die Knochen zerrüttelt,

hat die Fahrt auch ein Ende genommen,