1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Der Notarzt

- Sprache: Deutsch

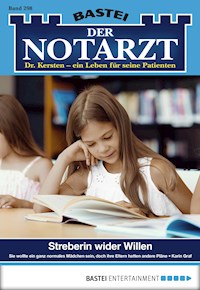

Alexander Jacobi ist gespannt, was ihn als Lehrer an dem Internat für hochbegabte Mädchen erwarten wird. Der junge Mann ist selbst hochbegabt und hat mehrere Studiengänge mit Auszeichnung abgeschlossen, bevor er sich entschieden hat, als Pädagoge zu arbeiten. Er möchte mit seinem Leben etwas Sinnvolles anfangen, und was könnte sinnvoller sein, als Kindern dazu zu verhelfen, eine wunderbare Schulzeit zu verleben und gleichzeitig zu mündigen Erwachsenen heranzuwachsen?

Als Alexander seine neue Klasse betritt, wird er schnell auf die achtjährige Toni aufmerksam. Es ist mehr als offensichtlich, dass das bildhübsche und blitzgescheite Mädchen alles andere als freiwillig hier ist. Widerstand funkelt in Tonis Augen, als sie trotz ihres Könnens konsequent jede Leistung verweigert. Und doch hat dieses Mädchen etwas unerklärlich Vertrautes an sich, das etwas in dem Lehrer tief berührt. Umso betroffener macht es ihn, dass der Vater dieses besonderen Kindes ein zutiefst unsympathischer und kleingeistiger Mann zu sein scheint, dem es offenkundig keineswegs um das Wohl seines Kindes geht, sondern der vielmehr nur auf sein eigenes Ansehen bedacht ist ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 119

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Inhalt

Cover

Impressum

Streberin wider Willen

Vorschau

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

© 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln

Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller

Verantwortlich für den Inhalt

Titelbild: shutterstock/Sergey Nivens

eBook-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln

ISBN 978-3-7325-5194-1

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Streberin wider Willen

Sie wollte ein ganz normales Mädchen sein, doch ihre Eltern hatten andere Pläne

Karin Graf

Alexander Jacobi ist gespannt, was ihn als Lehrer an dem Internat für hochbegabte Mädchen erwarten wird. Der junge Mann ist selbst hochbegabt und hat mehrere Studiengänge mit Auszeichnung abgeschlossen, bevor er sich entschieden hat, als Pädagoge zu arbeiten. Er möchte mit seinem Leben etwas Sinnvolles anfangen, und was könnte sinnvoller sein, als Kindern dazu zu verhelfen, eine wunderbare Schulzeit zu verleben und gleichzeitig zu mündigen Erwachsenen heranzuwachsen?

Als Alexander seine neue Klasse betritt, wird er schnell auf die achtjährige Toni aufmerksam. Es ist mehr als offensichtlich, dass das bildhübsche und blitzgescheite Mädchen alles andere als freiwillig hier ist. Widerstand funkelt in Tonis Augen, als sie trotz ihres Könnens konsequent jede Leistung verweigert. Und doch hat dieses Mädchen etwas unerklärlich Vertrautes an sich, das etwas in dem Lehrer tief berührt. Umso betroffener macht es ihn, dass der Vater dieses besonderen Kindes ein zutiefst unsympathischer und kleingeistiger Mann zu sein scheint, dem es offenkundig keineswegs um das Wohl seines Kindes geht, sondern der vielmehr nur auf sein eigenes Ansehen bedacht ist …

„Au, das hat wehgetan! Vielleicht wäre es ja hilfreich, wenn Sie beim Nähen hin und wieder auf Ihre Finger gucken würden. Es ist nun schon das zweite Mal, dass Sie danebenstechen.“

Der Patient, der mit einer tiefen Risswunde über dem linken Knie in die Notaufnahme der Frankfurter Sauerbruch-Klinik gekommen war, nahm dem Notarzt dieses Versehen offensichtlich überhaupt nicht krumm. Er hatte ein ironisches Lächeln auf den Lippen, als er diese Rüge mit schief gelegtem Kopf und einer einzelnen hochgezogenen Augenbraue aussprach.

Dennoch war es Dr. Peter Kersten, dem Leiter der Notaufnahme, mehr als peinlich. Er hatte nämlich ziemlich weit danebengestochen. Und zwar in die rechte Wade, statt ins linke Knie. So etwas war ihm wirklich noch nie passiert. Nicht einmal in seinen Anfängerzeiten als Praktikant.

„Es tut mir unendlich leid. Bitte verzeihen Sie mir meine Ungeschicklichkeit“, entschuldigte er sich zerknirscht, während er einen Tupfer mit Desinfektionslösung benetzte und damit den einzelnen Blutstropfen, der aus dem Einstichloch quoll, wegwischte.

„Ach, ist schon gut!“, beschwichtigte ihn der attraktive Mann, der bei näherer Betrachtung – und Peter konnte nicht aufhören, ihn anzustarren – doch schon so um die vierzig sein mochte.

Der Notarzt hatte ihn zuerst für einen viel jüngeren Mann gehalten, und so sah er auch jetzt wieder aus, weil er ein jungenhaftes Grinsen auf den Lippen hatte und seine dunklen Augen übermütig funkelten.

„Solange Sie mir nicht irrtümlich beide Beine zusammennähen oder mir etwas abschneiden, was ich noch brauche, müssen wir uns gar nicht weiter darüber unterhalten. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Nicht wahr?“

„Verdammt, ich komme einfach nicht darauf!“

„Auf was? Warum Sie einen schlechten Tag haben oder wohin Sie stechen sollen?“

„Nein! Der Grund, warum ich so unkonzentriert bin, ist, dass ich schon die ganze Zeit überlege, warum Sie mir so vertraut vorkommen. Ich habe das Gefühl, Sie sehr gut zu kennen, komme aber nicht darauf, woher.“

„Ach, ist das so?“ Der Patient runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf. „Ich war aber noch nie hier. Ich bin noch nicht einmal aus Frankfurt. Ich bin erst vor zwei Stunden mit der Bahn angekommen, und in den letzten zehn Jahren bin ich kreuz und quer durch die ganze Welt gegondelt. Es ist also kaum möglich, dass wir uns in der letzten Zeit einmal irgendwo über den Weg gelaufen sein könnten.“

Der Notarzt setzte den letzten von sieben Stichen und verknotete den Faden.

„Es tut mir leid, dass Frankfurt Ihnen einen so schmerzhaften Empfang bereitet hat. Es hat Sie doch am Bahnhof hoffentlich niemand die Rolltreppe runtergeschubst? Das kommt leider neuerdings öfter mal vor.“

„Rolltreppe stimmt schon. Schubsen auch. Aber genau genommen war es umgekehrt.“ Der Patient lachte.

„Wie … umgekehrt?“

„Ich habe so einen schmierigen Kerl dabei beobachtet, wie er einem etwa elfjährigen Mädchen am Bahnsteig das Smartphone und die rosarote Geldbörse mit dem Taschengeld aus der Hand gerissen hat.“

Er stellte mit einer Handbewegung pantomimisch dar, wie schnell und geschickt der dreiste Dieb vorgegangen war.

„Ich hab ihn kreuz und quer durch die Bahnhofshalle gejagt und ihn dann auf der Rolltreppe erwischt. Bei dem Handgemenge bin ich selbst auch gestürzt. Aber ich habe dieser elenden Mistmade alles wieder abgenommen! Die Kleine hatte das Telefon erst vor zwei Tagen zum Geburtstag bekommen.“

„Mistmade …?“, murmelte Peter nachdenklich und griff dann noch einmal zu dem Krankenblatt, das der Patient bei seiner Ankunft draußen am Anmeldeschalter ausgefüllt hatte.

„Hein Blöd“, murmelte er nachdenklich und schüttelte den Kopf. Einerseits hielt er es für ausgeschlossen, dass jemand tatsächlich so hieß, wollte aber andererseits nichts sagen, denn falls doch, könnte sich der Patient gekränkt fühlen.

Immerhin waren ihm hier schon Namen genannt worden, bei denen er sich wirklich gewundert hatte, warum der Betreffende nicht schon längst eine Namensänderung beantragt hatte.

„Der Name sagt mir überhaupt nichts. Ich kenne keinen Hein Blöd. Zumindest nicht persönlich. Aber Ihre Stimme, Ihre Ausdrücke, der Umstand, dass Sie sich für Kinder, ohne lange nachzudenken, mitten in die Gefahr stürzen, Ihr Gesicht …?“

„Ein Allerweltsgesicht!“, winkte Herr Blöd schulterzuckend ab. „Leicht zu verwechseln.“

„Nicht erschrecken!“, warnte Peter Kersten seinen Patienten vor, ehe er auf den Sprühkopf des Desinfektionsmittels drückte. „Es brennt nicht, ist aber vermutlich sehr kalt.“

„Ich werd’s schon überleben. Zumindest, wenn Sie mit der Sprühdose nicht auch so ungeschickt sind wie mit der Nadel und mir das Zeug womöglich in die Augen sprühen.“ Hein Blöd lachte laut auf und brachte Peter damit abermals ins Grübeln.

„Dieses Lachen ist unverwechselbar! Ich bin ganz sicher, dass ich Sie kenne. Aber woher?“ Peter legte einen Verband an und dachte währenddessen angestrengt nach. Und plötzlich wusste er, wen er hier vor sich hatte.

„Aber natürlich! Alex! Alexander Jacobi! Wenn du es nicht bist, dann musst du einen Zwillingsbruder haben, den du mir verheimlicht hast. Jede Verwechslung ist ausgeschlossen!“

„Na endlich!“

Der Patient sprang lachend von der Behandlungsliege, knickte mit dem linken Bein ein, weil Peter ihm ein Lokalanästhetikum gespritzt hatte und das Knie noch gefühllos war, fing sich aber im letzten Moment und umarmte den Notarzt stürmisch.

„Peter, du alter Halunke! Ich dachte schon, du hast mich vergessen! Aus den Augen, aus dem Sinn, wie? Wenn du nicht doch noch drauf gekommen wärst, dann hätte ich dir das richtig, richtig übel genommen!“

„Also doch!“ Der Notarzt erwiderte die herzliche Umarmung. „Wie lange ist das her? Zehn Jahre? Nein, es müssen wohl eher fünfzehn, wenn nicht sogar zwanzig sein! Und du hast dich kein bisschen verändert. Immer noch derselbe Scherzkeks wie damals! Was sollte das denn mit Hein Blöd?“

„Kleiner Scherz!“ Alexander Jacobi lachte. „Es war köstlich, dein Mienenspiel zu beobachten. Wie du überlegt hast, mich zur Rede zu stellen, warum ich einen falschen Namen angegeben hätte, und dich dann doch zurückgehalten hast, weil es ja möglich hätte sein können, dass ich tatsächlich so heiße. Du wolltest wohl meine Gefühle nicht verletzen, was?“

„Stimmt! Immerhin hatte ich auch schon einmal einen Fred Feuerstein und einen Michael Maus hier.“ Peter rollte das Krankenblatt zusammen und gab seinem lange nicht mehr gesehenen Freund damit einen Klaps auf den Hinterkopf. „Du bist unmöglich! Ich war ziemlich verunsichert.“

„Tut mir leid, Peter!“ Lachend zog Alex einen zusammengefalteten Zettel aus der Gesäßtasche seiner Jeans. „Hier ist der richtige Wisch. Schimpfe bitte nicht mit der hübschen Schwester am Anmeldeschalter. Ich habe sie dazu genötigt, den Spaß mitzumachen. Wollte nur wissen, ob du mich auch unter falschem Namen wiedererkennst.“

Die beiden Männer standen noch immer dicht beieinander, klopften sich gegenseitig auf Schultern und Rücken und nahmen einander genau unter die Lupe, als die Tür zum Behandlungsraum von draußen geöffnet wurde.

„Boss, ich wollte dir nur sagen, dass …“ Jens Jankovsky, der junge, fast zwei Meter große Sanitäter der Notaufnahme, brach mitten im Wort ab und stutzte, als er die beiden einander umarmenden Männer sah.

„Uups! Ähm …! Okay! Na ja, warum nicht? Wo die Liebe hinfällt und so. Sorry! Bin schon wieder weg! Habe nichts gesehen!“

Er zog sich im Watschelgang diskret zurück und schloss die Tür leise hinter sich. Keine zwei Sekunden später riss er sie wieder auf.

„Wollte nur noch sagen, dass von mir keiner was erfährt, Boss! Darauf kannst du dich hundertpro verlassen!“ Er machte eine Geste, als wollte er einen Reißverschluss über seinen Lippen zuziehen. „Ich schweige wie ein Grab. Ich sage selbst dann kein Wort, wenn man mich foltern sollte.“

„He!“, rief Dr. Kersten den Sanitäter, der seine schulterlangen braunen Haare im Nacken zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte, zurück, ehe er abermals verschwinden konnte.

„Ja?“ Jens steckte noch einmal den Kopf zur Tür herein, grinste vielsagend und hielt sich demonstrativ eine Hand vor die Augen.

„Das ist Alexander Jacobi, Jens. Wir haben uns während des Studiums in Heidelberg vier Jahre lang ein Zimmer im Studentenwohnheim geteilt.“

Er deutete mit beiden Händen auf seinen ehemals besten Freund.

„Hier kannst du einmal ein richtiges Genie bewundern. Alexander hat mit sechzehn mit der Medizin begonnen und hält noch immer den landesweiten Rekord als derjenige, der das gesamte Studium in der schnellstmöglichen Zeit durchgezogen hat. Er brauchte ein Lehrbuch bloß einmal durchzublättern und wusste den gesamten Inhalt für immer auswendig.“

„Ach so! Und ich dachte schon …!“ Der Sanitäter machte eine wegwerfende Handbewegung. Dann kam er näher, schüttelte ehrfürchtig die Hand, die Alexander ihm lachend darbot, und musterte den attraktiven Mann interessiert. „Wow! Ein Genie also! Er sieht aber ganz und gar nicht aus wie ein Streber.“

„War er auch nie!“, erklärte Peter lachend. „Ganz im Gegenteil. Mit Alexander war es nie langweilig. Er hatte nichts als Unfug im Sinn. Und wie es den Anschein hat, hat sich daran bis heute nichts geändert.“

„Cool! Ich wette, heute sind Sie schon mindestens Professor und Chefarzt einer großen Klinik. Richtig?“, erkundigte sich der Sanitäter beeindruckt.“

„Falsch!“, erwiderte Alexander schmunzelnd. „Ich habe in der Uniklinik in Berlin als Assistenzarzt gedient und zeitgleich die Ausbildung zum Facharzt für Pädiatrie und Innere Medizin durchgezogen, dann habe ich aber alles hingeschmissen. Ich konnte es nicht ertragen, wie hilflose Patienten teilweise behandelt werden, habe mich mit sämtlichen Vorgesetzten deswegen heftig bekriegt und habe dann ein paar andere Sachen studiert, die mich aber auch nicht wirklich befriedigt haben.“

Alexander Jacobi schlüpfte in seine Schuhe, die unter der Behandlungsliege standen, und warf einen Blick auf seine Armbanduhr.

„Ich habe noch fast zwei Stunden Zeit. Wie sieht es bei dir aus, Peter? Ich würde mich gerne ein bisschen länger mit dir unterhalten. Aber nicht in dieser Folterkammer hier.“

„Schwirr ruhig ab, Boss.“ Jens nickte dem Notarzt zu. „Das wollte ich dir vorhin sagen. Nämlich, dass der Warteraum leer ist und du ruhig mal ein bisschen chillen kannst. Elmar und ich bleiben in Bereitschaft, und sollte was hereinkommen, mit dem wir alleine nicht fertig werden, lasse ich dich ausrufen.“

„Super! Danke, Jens!“ Peter legte eine Hand auf den Rücken seines Freundes und schob ihn zur Tür hinaus. „Setzen wir uns in den Garten unserer Cafeteria. Du musst mir genau erzählen, wo du dich in den letzten fünfzehn bis zwanzig Jahren herumgetrieben hast.“

„Nette Kollegen hast du hier, Peter“, stellte Alexander fest, während er dem Notarzt folgte. „Und du scheinst ein fairer Chef zu sein. Wenn ich gewusst hätte, dass es auch eine Klinik gibt, in der es menschlich zugeht, wäre ich vielleicht doch bei der Medizin geblieben.“

***

Ein eklatanter Mangel an Menschlichkeit, das war auch für die Kinder- und Jugendpsychologin Dr. Lea König der Hauptgrund dafür, dass sie kurz davorstand, das Handtuch zu werfen. Damit konnte auch sie sich nicht einfach abfinden.

Vor etwa einem halben Jahr war Marie-Therese Edlinger mit dem Vorschlag an sie herangetreten, Lea möge der fünfzigjährigen Pädagogin mit ihrem Fachwissen bei der Gründung einer Internatsschule für hochbegabte Mädchen beratend zur Seite stehen.

Danach, wenn alles erfolgreich über die Bühne gegangen war und das erste Schuljahr begann, sollte sie auch regelmäßige Seminare und Workshops für interessierte Schülerinnen abhalten und in Krisensituationen praktische Hilfe leisten.

Anfangs war Lea von dieser neuen Herausforderung begeistert gewesen. Sie war schon lange der Meinung, dass sich das Schulsystem viel zu sehr an den lernschwachen Schülern orientierte und die zahlreichen Wissbegierigen, die nie erwähnt wurden, wenn die Medien über das stetig sinkende Niveau im ehemaligen Land der Dichter und Denker lamentierten, links liegen ließ.

Mit Feuereifer hatte sie sich in die Planung und Konzeption für das Sophianum, wie Marie-Therese Edlinger die Schule nach dem altgriechischen Wort für „Weisheit“ genannt hatte, gestürzt. In ihrer ersten Euphorie hatte sie eine ganze Weile gebraucht, bis sie endlich kapiert hatte, dass Frau Edlinger an ihren Ideen überhaupt nicht interessiert war.

Wie Schule und Internat geführt werden sollten, das hatte für die Pädagogin längst festgestanden. Von Lea wollte sie eigentlich nur deren landesweit bekannten Namen, der für Engagement und Qualität bürgte, um damit auf ihrer Homepage zu werben und den Eltern zu suggerieren, dass ihre Liebsten hier in den allerbesten Händen wären.

Doch genau daran zweifelte Lea inzwischen. Heute mehr denn je. Heute war nämlich der große Tag, an dem sich alle angemeldeten Schülerinnen zu einer Aufnahmeprüfung auf dem prächtigen Anwesen versammelten, das nur zehn Autominuten außerhalb von Frankfurt lag und einmal ein herzoglicher Gutshof gewesen war.

Es war wunderschön hier. Wann immer Lea König die Hauptstraße verließ, in die in sanften Windungen steil nach oben führende Privatstraße einbog und dann nach der letzten Kurve, hinter uralten hohen Tannen versteckt, das Hauptgebäude durchblitzen sah, hielt sie unwillkürlich den Atem an.

Das Bauwerk stand in Pracht und Größe einem Königsschloss in nichts nach. Unvorstellbar, dass dies einmal das Wohnhaus einer einzigen Familie gewesen sein sollte.

Heute bot es Platz für zehn Klassenzimmer, einen Physiksaal, ein Chemielabor, eine große Bibliothek, einen Speisesaal, einen Festsaal und etliche kleinere Räume, wie beispielsweise die Direktion und das Sekretariat.

Die Großküche – selbstverständlich wurde täglich frisch gekocht – befand sich im Keller.

Die Zimmer der Schülerinnen und die kleinen, aber komfortabel ausgestatteten Appartements des Lehrpersonals, waren in den ehemaligen Wirtschaftsgebäuden und den ausgebauten Stallungen untergebracht.