1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Der Notarzt

- Sprache: Deutsch

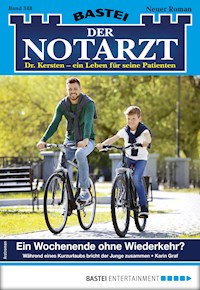

Ein Wochenende ohne Wiederkehr?

Während eines Kurzurlaubs bricht der Junge zusammen

Von Karin Graf

Zusammen mit seinem Vater lebt Vincent seit zwei Jahren in Bonn. Noch oft denkt er an die Zeit davor zurück, als er gemeinsam mit Mama, Papa und seiner Oma in einem wunderschönen Haus in Frankfurt gewohnt hat. Warum sein Vater und er damals abrupt wegziehen mussten und sie die beiden geliebten Frauen nie wiedergesehen haben, hat er nie erklärt bekommen.

Schließlich kommt der Tag, an dem Vincent die Idee, die schon so lange in seinem Kopf herumspukt, endlich in die Tat umsetzt: Er macht sich heimlich und allein per Anhalter auf den Weg nach Frankfurt, um dort ein paar Tage zu verbringen. Er sehnt sich so sehr nach seinem alten Zuhause, nach seiner Mama und seiner Oma!

Tatsächlich erreicht der Junge seine Heimatstadt wohlbehalten, doch dort kommt dann plötzlich alles ganz anders. Vor Vincents Augen spielen sich beängstigende Dinge ab, er flüchtet panisch und bricht schließlich zusammen. Als er in die Frankfurter Sauerbruch-Klinik eingeliefert wird, ist er nicht mehr ansprechbar ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 125

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Inhalt

Cover

Impressum

Ein Wochenende ohne Wiederkehr?

Vorschau

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige eBook-Ausgabeder beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

© 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln

Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller

Verantwortlich für den Inhalt

Titelbild: Africa Studio / shutterstock

eBook-Produktion:3w+p GmbH, Rimpar

ISBN 9-783-7325-8283-9

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

www.bastei.de

Ein Wochenende ohne Wiederkehr?

Während eines Kurzurlaubs bricht der Junge zusammen

Karin Graf

Zusammen mit seinem Vater lebt Vincent seit zwei Jahren in Bonn. Noch oft denkt er an die Zeit davor zurück, als er gemeinsam mit Mama, Papa und seiner Oma in einem wunderschönen Haus in Frankfurt gewohnt hat. Warum sein Vater und er damals abrupt wegziehen mussten und sie die beiden geliebten Frauen nie wiedergesehen haben, hat er nie verstanden. Leider ist es dem Elfjährigen auch nicht möglich, mit seinem Papa darüber zu sprechen, denn der wehrt entsprechende Fragen immer brüsk ab.

Schließlich kommt der Tag, an dem Vincent die Idee, die schon so lange in seinem Kopf herumspukt, endlich in die Tat umsetzt: Er macht sich heimlich und allein per Anhalter auf den Weg nach Frankfurt, um dort ein paar Tage zu verbringen. Er sehnt sich so sehr nach seinem alten Zuhause, nach seiner Mama und seiner Oma!

Tatsächlich erreicht der Junge seine Heimatstadt wohlbehalten, doch dort kommt dann plötzlich alles ganz anders. Vor Vincents Augen spielen sich beängstigende Dinge ab, er flüchtet panisch und bricht schließlich zusammen. Als er in die Frankfurter Sauerbruch-Klinik eingeliefert wird, ist er nicht mehr ansprechbar …

„Ach, Hanni, so sind manche Menschen nun einmal. Aus den Augen, aus dem Sinn. Zwei Jahre! Und er hat es kein einziges Mal für nötig gehalten, dir wenigstens ein paar Blumen zu bringen. Na ja …!“

Mascha Conrads nahm den verwelkten Strauß aus der Vase, die auf der schwarzen marmornen Grabplatte montiert war, und steckte stattdessen das üppige, knallbunte Arrangement hinein, das sie mitgebracht hatte.

Rosen in allen Farben, sattblaue Kornblumen, weiße und feuerrote Lilien, Gladiolen, Dahlien, die letzten Pfingstrosen und ein paar prächtige Sonnenblumen, die erst heute Morgen, zeitgleich mit ihrer großen Schwester hoch oben am Himmel, aufgegangen waren.

„Schön, nicht? Die Dunkelroten sind von dem Strauch, den du gepflanzt hast. Die blühen in diesem Jahr ganz besonders üppig. Herr Hobbs vom Blumenladen dürfte den Strauß nicht sehen. Der würde die Nase oder überhaupt gleich sein ganzes Gesicht rümpfen und mir mit seinem bescheuerten Blumen-Knigge kommen.“

Mascha verstellte ihre Stimme zu einem weinerlichen Lamento.

„Zu viele Farben, zu viele Sorten, Alles Kraut und Rüben durcheinander, so bindet man doch keinen Strauß, Frau Conrads. Man muss dabei doch beachten, dass … bla, bla, bla.“

Sie lachte laut auf.

„Ich hoffe, du hast längst vergessen, wie spießig es hier unten manchmal zugeht. Ich wette, dort, wo du jetzt bist, dort hört man nicht ständig: Man darf nicht, man soll nicht, man kann doch nicht, das geht nicht, was denken sich denn da die Leute, guck doch mal in den Engel-Knigge, der schreibt vor, dass …“

Sie füllte die blecherne Gießkanne, die am Brunnenrand stand, mit Wasser, goss es in die Vase und benetzte auch die Blüten damit.

„Ich habe ihn mit ganz viel Liebe und Verständnis großgezogen. Alex meine ich jetzt natürlich, nicht Herrn Hobbs. Vielleicht war das ein Fehler? Vielleicht hätte er ab und zu eine kleine Abreibung gebraucht?“

Sie machte eine wegwerfende Handbewegung.

„Ach was, das hätte wahrscheinlich auch nichts gebracht. Der Egoismus ist eine Art neue Volkskrankheit. Alle denken nur noch über sich selbst nach. Bin ich erfolgreich? Bin ich schön? Bin ich gesund? Bin ich beliebt? Überall hört man nur noch ich, ich, ich! Das Du ist irgendwie verlorengegangen, wie mir scheint.“

Mascha nahm einen Handfeger aus ihrer Tasche und kehrte Staub und welke Blätter von der Marmorplatte.

„Zwei Jahre!“, seufzte sie abermals. „Weißt du, dass ich unseren kleinen Puuh-Bären seither nicht mehr wiedergesehen habe? Ich habe nach langer Suche die Adresse herausbekommen. Sie leben jetzt in Bonn. Ich glaube, ich habe Winnie schon mindestens tausend Briefe und Postkarten geschickt. Aber er hat sich nie bei mir gemeldet.“

Mit dem Feger befreite sie auch noch den Grabstein vom Staub.

„Wahrscheinlich fängt Alex die Briefe ab, und Winnie bekommt keinen einzigen davon zu sehen“, seufzte sie wehmütig. „Apropos! Du siehst doch ab und zu nach unserem Kleinen?“

Sie winkte schmunzelnd ab.

„Jeden Tag, wie ich dich kenne. Sag ihm, dass ich ihn nicht vergessen habe. Sag ihm, dass ich mich nach ihm sehne. Sag ihm, dass …“ Sie brach seufzend ab. „Ach was! Er wird mich längst vergessen haben. Zwei Jahre sind für ein Kind doch eine Ewigkeit. Elf ist er vor drei Wochen geworden. Jetzt ist er schon ein großer Junge. Wie schnell doch die Zeit vergeht!“

Sie holte eine neue Kerze aus ihrer Tasche, steckte sie in die Laterne und zündete sie mit einem Feuerzeug an.

„Also dann, Hanni, ich komme bald wieder. Jetzt muss ich aber los. Ich habe ein volles Haus. Die warten sicher schon alle auf ihr Frühstück. Mach‘s gut, wo immer du jetzt bist. Vielleicht kannst du ja irgendwas drehen?“

Sie zuckte mit den Schultern.

„Was, weiß ich auch nicht. Sein Herz mit einem Fleischhammer weichklopfen oder so? Wenn das geht, dann tu es bitte bald. Ich bin siebenundsechzig. Nein, nein, mir fehlt nichts. Es geht mir gut, aber ewig werde ich bestimmt nicht leben.“

Mascha stopfte ihr Zeug wieder in die Tasche zurück, brachte die Gießkanne zum Brunnen und wollte den Friedhof am grünen Frankfurter Stadtrand gerade verlassen, als sie zwei rötliche spitze Ohren hinter einem Grabstein hervorlugen sah.

„Ja, hallo, wen haben wir denn da?“, rief sie lockend. „Zeig dich ruhig, ich tu dir bestimmt nichts.“

Das erwartungsvolle Lächeln fiel ihr schlagartig aus dem Gesicht, als sich eine klapperdürre rötliche Katze ein Stück weit hinter dem Stein hervorschleppte. Das Fell war verdreckt, mit Kletten übersät und glanzlos. Die Augen der Katze tränten, und die pelzigen Wangen darunter waren dick mit einer gelblichen Substanz verkrustet.

„Heiliger Birnbaum! Bist du dem Tod von der Schippe gesprungen? Du siehst aus wie gefressen, geschluckt und wieder hochgewürgt. Junge, Junge!“

Mascha suchte in allen Hosen- und Jackentaschen nach etwas Essbarem. Aber ausgerechnet heute hatte sie nichts eingesteckt. Sie machte einen langsamen Schritt auf das arme Tier zu, doch es zog sich sofort zurück.

„Angst, was? Hast wohl keine besonders guten Erfahrungen mit meinesgleichen gemacht? Pass mal auf, wir machen das so: Ich gehe langsam voraus, und wenn du mitkommen möchtest, dann folgst du mir. Ich wohne oben am Waldrand, und du bist herzlich eingeladen.“

Mascha ging zwei Schritte weit auf das große schmiedeeiserne Friedhofstor zu, doch dann besann sie sich und kehrte um.

„Wir nehmen doch lieber die kleine Pforte hinten und gehen über die Wiese rauf. Das ist zwar grauenhaft steil, und ich werde wie eine alte Dampflok keuchen, aber so musst du nicht die Straße entlanglaufen.“

Ganz langsam durchquerte sie den Friedhof und öffnete die knarrende hölzerne Pforte, die hinter einer kleinen Kapelle verborgen war.

Bitte wieder schließen!, stand auf einem Schild an der Tür, doch Mascha ließ sie weit offen stehen. „Die, die hier wohnen, laufen bestimmt nirgendwo mehr hin. Und wenn doch, dann hält eine Tür sie auch nicht auf“, murmelte sie schmunzelnd und drehte sich vorsichtig um.

„Ich kann dich sehen!“, sagte sie leise lachend, als sie gerade noch eine zuckende rote Schwanzspitze hinter einem steinernen Engel verschwinden sah. „Gut so, komm nur. Das kriegen wir schon wieder alles hin. Zuerst bekommst du gleich mal ein leckeres Fresschen, dann ruhst du dich ein bisschen aus, und danach sehen wir uns mal deine Augen an. Die sind wohl entzündet. Vielleicht rufen wir zur Sicherheit Dr. Schiwago an.“

Leise und beruhigend plapperte sie vor sich hin, um den Kontakt mit der Katze nicht abreißen zu lassen.

„Also, so heißt er natürlich nicht wirklich. Er heißt bloß Schimko, nicht Schiwago. Aber manchmal kann ich es einfach nicht lassen, die Leute umzutaufen.“

Der Aufstieg über die Wiese bis zum Waldrand, wo Mascha ein großes Haus inmitten eines riesigen Grundstücks besaß, brachte sie schon nach den ersten paar Metern zum Keuchen.

Doch um den bequemen Weg, der in Serpentinen bis vor ihren Besitz führte, zu erreichen, hätte sie ein paar Meter weit die Straße entlanggehen müssen. Und verschreckt, wie das arme Tier ohnehin schon war, hätte es vermutlich sofort Reißaus genommen, wenn ihnen lärmende Kinder, Autos oder gar Hunde entgegengekommen wären.

„Mein Enkel, zum Beispiel, er ist jetzt elf, der heißt Vincent. Aber ich habe ihn immer nur Winnie genannt. Nach Winnie Puuh, weißt du? Also, jetzt nicht mehr. Nicht, weil er etwa schon zu groß dafür wäre – für mich wird er auch mit fünfzig noch Winnie sein –, sondern weil ich ihn seit zwei Jahren nicht mehr gesehen habe.“

Sie schmunzelte, als sie sich umdrehte und die Katze sich rasch hinter einen Busch flüchtete.

„Schön, dass du noch da bist. Komm nur. Von mir hast du nichts zu befürchten. Höchstens von Bandit. Aber er ist nicht gefährlich, bloß manchmal lästig wie eine Bettwanze. Das kommt, weil er noch ein halbes Baby ist und glaubt, alle seien nur zu seiner Unterhaltung auf der Welt. Mit ihm wirst du viel Geduld haben müssen.“

Inzwischen konnte Mascha nur noch abgehackt und mit langen Pausen zwischen den einzelnen Silben sprechen, denn der Atem wurde ihr langsam knapp. Dennoch hörte sie nicht zu erzählen auf.

„Dass Bandit so aufdringlich ist, ist wohl meine eigene Schuld. Er hat seine Mama verloren, weißt du? Da war er noch ein Säugling. Ich habe ihn mit dem Fläschchen großgezogen und ihn wohl zu sehr verzogen. Jetzt glaubt er, er sei der Kaiser von sonst wo. Eigentlich genau wie Salamander.“

Sie lachte keuchend.

„Alexander natürlich. Du weißt ja, ich hab‘s mit den Namen. Ich muss sie immer alle verdrehen. Das ist so ein Spleen von mir. Alex ist mein Sohn. Immer noch, obwohl er nichts mehr von mir wissen will. Guck mal, dort vorne ist es schon. Meine Hütte ist jetzt auch deine Hütte, wenn du magst.“

Mascha Conrads öffnete ein hohes schmiedeeisernes Tor, hinter dem ein breiter gewundener Weg zwischen blühenden Sträuchern zu einem prächtigen alten Herrenhaus führte.

„Frühes neunzehntes Jahrhundert, falls dich so was interessiert. Seit zig Generationen im Familienbesitz. Ich kann dir sagen, es kostet eine ganz schöne Stange Geld, das alles in Schuss zu halten. Aber, na ja, es gäbe wohl ein Erdbeben, wenn alle meine Ahnen, die unten auf dem Friedhof begraben sind, sich gleichzeitig in ihrem Gräbern herumdrehen würden, weil ich das Haus verkauft habe.“

Sie ließ das Tor offen stehen und war froh, dass keiner ihrer Gäste hier draußen herumstromerte.

„Das faule Pack schläft meistens bis in die Puppen. Ich bin schon um sechs losmarschiert. Ich wollte nicht warten, bis es zu heiß wird. Und das war gut so, sonst wären wir beide uns wohl nicht begegnet“, erzählte sie dem zuckenden Schnurrbart, der hinter einem üppig blühenden Hibiskus hervorstand.

Sie lachte leise.

„Habe ich mich überhaupt schon vorgestellt? Nicht? Ich heiße Mascha. Für dich werden wir wohl erst noch einen Namen finden müssen. Aber das hat Zeit. Noch weiß ich ja nicht einmal, ob du ein Mädchen oder ein Junge bist. Ein Junge vermutlich, groß, wie du bist.“

Der weiße Kies knirschte unter ihren Schuhen, als sie über den Platz vor dem Haus ging, in dessen Zentrum ein großer alter Springbrunnen stand, in dem Poseidon sich auf seinen Dreizack stützte und grimmig in die Ferne blickte.

„Hier wird es mit dem Verstecken jetzt ein bisschen schwierig. Ich werde mich einfach nicht mehr umdrehen, bis wir auf der Veranda sind. Dort kannst du hinter den Oleander huschen oder dich unter einem der Korbstühle verkriechen.“

Mascha schloss die Eingangstür auf und ließ auch sie weit offen stehen.

„Wahrscheinlich wirst du nicht gleich mit hineinkommen wollen. Lass dir ruhig Zeit, überlege in Ruhe, ob du mir trauen kannst, und entscheide dann. Ich bringe dir erst mal was zu fressen heraus. Vorerst nur wenig. Du siehst aus, als ob du seit etlichen Tagen nichts mehr bekommen hättest. Da könnte sich zu viel auf einmal ganz übel auswirken.“

Sie füllte in der Küche eine Schüssel mit Katzenfutter und eine mit frischem Wasser. Auf der Veranda stellte sie beide Schüsseln neben das große steinerne Gefäß, in dem ein Oleanderbusch blühte. So konnte die Katze im Verborgenen fressen.

Sie sah die rote Schwanzspitze hinter dem Eimer hervorgucken, in den sie kurz nach Sonnenaufgang, ehe sie zum Friedhof aufgebrochen war, die Abfälle vom Blumenbinden geworfen hatte.

„Siehst du, hier habe ich dein Futter hingestellt. Du kannst dich hinter dem Oleander verstecken und in Ruhe fressen. Niemand wird dich dabei stören. Und wenn du dann vielleicht schon mutig genug bist, gehst du einfach in die Diele und siehst dich ein bisschen um. Etwas später bekommst du dann noch eine Portion. Jede Stunde ein bisschen was. Und vielleicht auch jede Stunde ein Stückchen weiter ins Haus hinein. So machen wir es. Also, guten Appetit.“

In der großen Eingangshalle schloss sie die hohe doppelte Flügeltür, die zu den unteren Wohnräumen und der Treppe nach oben führte. Dann überlegte sie eine Weile.

Schließlich nahm sie das kleine Biedermeierschränkchen, das sie neulich vom Dachboden geholt und liebevoll restauriert hatte. Sie stellte es hinter eine der Säulen, die das Dach der geräumigen Halle stützten, öffnete eine der Türen und breitete eine weiche Decke darin aus.

Dann ging sie wieder in die Küche, um das Frühstück für ihre verrückte Rasselbande vorzubereiten.

***

„Festhalten! Festhalten, er reißt sich den Venenkatheter heraus!“, rief Dr. Peter Kersten, der Leiter der Notaufnahme an der Frankfurter Sauerbruch-Klinik.

Vor ihm auf der Behandlungsliege in einem der Schockräume lag ein etwa siebenjähriger Junge, der wie wild zuckte und Schaum vor dem Mund hatte.

Als seine einunddreißigjährige Kollegin, die ihm assistierte, nicht sofort reagierte, schrie er mit doppelter Lautstärke.

„Halt ihn fest, verdammt noch mal! Halt seinen Arm fest, Daisy! Seinen Arm!“

Er selbst konnte im Moment nicht eingreifen, denn er zog gerade ein Narkotikum in eine Spritze auf, das den Anfall, mit dem der Junge bereits eingeliefert worden war, endlich beenden sollte.

Erst sehr selten hatte der Notarzt den gefürchteten Status epilepticus – einen nicht endenden epileptischen Anfall, dem unbehandelt oft nur der Tod ein Ende setzte, erlebt. Bei einem so jungen Kind noch nie.

„Herrgott, nun mach schon!“, brüllte er aufgebracht, als die Medizinerin sich am Kopfende der Liege zu schaffen machte.

„Nein!“, brüllte sie genauso aufgebracht zurück. Zur Hölle mit dem Katheter! Spritz das Zeug irgendwohin! Er beißt sich die Zunge ab!“

„Heiliger …!“ Peter ließ die fertig aufgezogene Spritze in seine Kitteltasche und die leere Ampulle einfach auf den Boden fallen. Solange der Junge so wild mit den Armen um sich schlug, konnte er allein mit der Spritze ohnehin nichts anfangen. „Warte! Und steck bloß die Finger nicht rein, sonst sind sie ab!“

Er tastete mit den Fingerspitzen die Kiefergelenke ab, und als er sicher war, dass sie nicht ausgerenkt waren, übte er Druck auf die verspannten Muskeln zwischen Ohr und Jochbein aus.