1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Der Notarzt

- Sprache: Deutsch

Eine tragische Verwechslung

In großer Hektik begeht die Arzthelferin einen schweren Fehler

Von Karin Graf

Wie gelähmt verfolgen die Patienten der Hausarztpraxis Dr. Lodinsky vom Wartezimmer aus, was sich im benachbarten Untersuchungszimmer abspielt. Laute Schreie und Gepolter sind zu hören. Kurz darauf stürzt der völlig aufgelöste Arzt aus dem Raum.

"Was haben Sie getan?", keucht er und richtet anklagend einen zitternden Zeigefinger auf seine junge Arzthelferin Rebecca. "Sie haben mir das falsche Medikament gegeben. Sie haben den Patienten umgebracht!"

Als wenige Minuten später die herbeigerufenen Rettungskräfte die Frankfurter Arztpraxis betreten, herrscht dort ein heilloses Durcheinander ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 114

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Inhalt

Cover

Impressum

Eine tragische Verwechslung

Vorschau

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige eBook-Ausgabeder beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

© 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln

Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller

Verantwortlich für den Inhalt

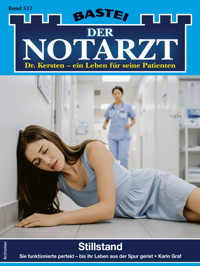

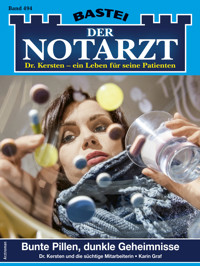

Titelbild: BenAkiba / iStockphoto

eBook-Produktion:3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)

ISBN 9-783-7325-8676-9

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

www.bastei.de

Eine tragische Verwechslung

In großer Hektik begeht die Arzthelferin einen schweren Fehler

Karin Graf

Wie gelähmt verfolgen die Patienten der Hausarztpraxis Dr. Lodinsky vom Wartezimmer aus, was sich im benachbarten Untersuchungszimmer abspielt. Laute Schreie und Gepolter sind zu hören. Kurz darauf stürzt der völlig aufgelöste Arzt aus dem Raum.

„Was haben Sie getan?“, keucht er und richtet anklagend einen zitternden Zeigefinger auf seine junge Arzthelferin Rebecca. „Sie haben mir das falsche Medikament gegeben. Sie haben den Patienten umgebracht!“

Als wenige Minuten später die herbeigerufenen Rettungskräfte die Frankfurter Arztpraxis betreten, herrscht dort ein heilloses Durcheinander …

Bei Dr. Peter Kersten, dem Leiter der Notaufnahme an der Frankfurter Sauerbruch-Klinik, war es heute wieder einmal ziemlich spät geworden.

Klar, das lag in der Natur der Sache. Er konnte ja nicht gut während einer komplizierten Notoperation auf die Uhr sehen, „Feierabend!“ rufen und den Patienten mit offenem Abdomen oder Thorax bis zum nächsten Morgen liegen lassen. Sich nicht erledigte Arbeit mit nach Hause zu nehmen, wie das so manche Büroangestellten taten, war in seinem Beruf ebenfalls ausgeschlossen.

Peter musste lachen, als er jetzt – drei Stunden nach eigentlichem Dienstschluss – durch die dunklen Straßen nach Hause fuhr. Er stellte sich vor, wie Lea reagieren würde, wenn er beispielsweise einen narkotisierten Patienten mit einem abgetrennten Bein auf den Küchentisch legte.

Tut mir leid, Schatz, bin heute mal wieder nicht fertig geworden. Schiebe ihn ruhig ein Stück zur Seite, wenn er dich stört. Das nähe ich nach dem Abendbrot noch rasch an.

Kurz vor zehn Uhr hielt er vor der verwinkelten alten Villa in der Schwanheimer Panoramastraße an, in der er mit der Kinder- und Jugendpsychologin Dr. Lea König lebte.

Er hatte die Gartentür bereits geöffnet, als er das unregelmäßige Klappern von Absätzen auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig hörte.

Alleine zuzusehen, wie die hübsche junge Frau so schnell wie möglich zu rennen versuchte, fühlte sich anstrengend an. Sie musste entweder ein verkürztes Bein oder schwere Probleme mit der Hüfte haben. Es sah aus, als liefe sie mit einem Fuß oben und mit einem im Rinnstein.

Am Morgen hatte er sie ebenfalls gesehen. Um halb sieben. Rennend, wie jetzt auch. Nur in die andere Richtung. Und da hatte sie zusätzlich noch ein kleines Mädchen – etwa vier Jahre alt – huckepack getragen.

Seit ein paar Wochen sah er sie fast täglich. Und täglich rannte sie. Beziehungsweise – sie humpelte. Im Eiltempo allerdings.

Entweder hatte sie zwei Jobs, weil sie mit nur einem finanziell nicht über die Runden kam, oder sie hatte einen dieser „reizenden“ Chefs erwischt, die die hohe Arbeitslosigkeit dazu nutzten, um ihre Angestellten für einen Hungerlohn zu versklaven.

„Wenn ich sie morgen früh wieder sehe, frage ich sie!“, beschloss der Notarzt. Die Frau tat ihm leid. Was für eine Behinderung sie auch haben mochte, das ständige Rennen konnte nicht gerade förderlich sein.

Und auch das kleine Mädchen tat ihm leid. Morgens um halb sieben wurde es im Eiltempo in den Kindergarten verfrachtet, abends vermutlich von einer Nachbarin oder einem Babysitter abgeholt und ins Bett gebracht. Seine Mutter sah es – außer kurz beim Frühstück – vermutlich nur am Wochenende. So sollte ein Kind wirklich nicht aufwachsen müssen.

„Hallo, Schatz!“, rief er, als er die Haustür geöffnet hatte und aus der Küche das Klappern von Tellern hörte. „Hast du was gekocht? Hier duftet es nach Fisch.“

Diese Frage meinte Peter natürlich nicht ernst, denn mit der Küche stand Lea auf Kriegsfuß. Sie schaffte es sogar, Tee anbrennen zu lassen, die Frühstückseier im kochenden Wasser zum Explodieren zu bringen, und wenn sie Brot toastete, ging es prinzipiell in Flammen auf.

„Ich habe uns was von Luigi mitgebra…“ Leas Antwort wurde vom Zuknallen der Backofentür übertönt. „Hoppla! Mediterrane Fischpfanne. Sollte in fünf Minuten aufgewärmt sein.“

Peter schlüpfte aus seinen Schuhen und hängte seine Jacke auf einen Garderobenhaken.

„Hast du das Essen vorher aus der Plastikbox genommen und in was Feuerfestes umgefüllt?“

Er schmunzelte, als er hektische Schritte, ein Scheppern, mit dem die Ofenklappe nach unten krachte, und dann ein gezischtes „Verdammt!“ hörte. Sie hatte es wieder einmal vergessen. Es wäre nicht die erste Mahlzeit, die mitsamt dem Backblech in der Mülltonne landete.

„Nichts passiert, Schatz! Ich hatte sowieso vergessen, den Ofen einzuschalten“, rief Lea kichernd und stöberte geräuschvoll in dem Schrank mit dem Kochgeschirr.

„Nein, die nicht.“ Peter betrat die Küche, küsste seine Freundin auf die Wange und entwand ihr sanft die Bratpfanne, für die sie sich entschieden hatte. „Die hat einen Plastikgriff. Der würde auch schmelzen. Wir nehmen lieber …“ Er suchte und zog eine gläserne Auflaufform heraus. „Das da!“

„Okay, mach du weiter. Ich bin sogar zum Aufwärmen zu dämlich“, stellte die Psychologin missmutig fest.

„Daran liegt es nicht“, widersprach der Notarzt.

„Woran denn sonst?“

„Ich habe dich im Verdacht, dass du das praktizierst, was sonst nur wir Männer machen: sich in der Küche absichtlich doof anstellen, um sich so vor der Arbeit zu drücken.“

Lea lachte. „Gut möglich. Aber wenn, dann ist es ein unbewusster Prozess, denn ich mache es bestimmt nicht absichtli…“

Das Schrillen der Türklingel ließ sie abbrechen.

„Wer kommt denn so spät noch zu uns?“ Sie spähte durch das Küchenfenster nach draußen. „Frau Podmanski ist das. Hast du das Gartentor abgeschlossen?“

„Vergessen!“ Peter schob das umgefüllte Essen in den Backofen, während Lea nach draußen lief. „Es ist offen, Frau Podmanski! Kommen Sie herein“, hörte er sie rufen.

Kurz darauf erklang das „Tock-tock-tock“, das der Stock der über achtzigjährigen Nachbarin auf dem Weg durch den Vorgarten produzierte.

„Fisch!“, stellte die alte Dame schnuppernd fest, als sie in der Diele angekommen war. „Ich störe Sie beim Essen, liebe Frau König. Das wollte ich nicht. Ich habe Herrn Kersten nach Hause kommen sehen und dachte mir, ich laufe schnell rüber. Man erwischt ihn ja nur sehr schwer, weil er immer so viel arbeitet. Aber beim Essen wollte ich auf keinen Fall stören. Da komme ich lieber ein ander…“

„Sie stören nicht, Frau Podmanski!“, rief Peter aus der Küche. „Herein mit Ihnen!“ Er mochte die Nachbarin von schräg gegenüber sehr gerne. Außerdem fanden er und Lea mindestens einmal in der Woche irgendetwas Selbstgebackenes vor der Tür. Und Frau Podmanski konnte fast besser backen als der Konditor vorne in der Einkaufsstraße.

Er brauchte gar nicht erst zu fragen, warum sie so spät noch unterwegs war. Als sie die Küche betrat, sah er es auf den ersten Blick.

„Ach, du meine Güte, was haben Sie denn mit Ihrem Arm angestellt?“

Die alte Dame trug eine Strickjacke. Den rechten Ärmel hatte sie bis ganz nach oben geschoben, und was daraus hervorguckte, war dick geschwollen und dunkelrot.

„Ich habe gar nichts gemacht, das war Dr. Lodinsky. Ich muss doch jetzt einmal die Woche zur Blutabnahme zu ihm kommen. Und da hat er …“

„Wozu denn?“, fiel Peter ihr verwundert ins Wort.

„Um meinen Blutzucker und verschiedene andere Werte zu ermitteln.“

„Haben Sie denn Probleme mit dem Blutzucker?“

„Nein, eigentlich nicht. Aber er hat gesagt, dass ich welche bekomme, wenn ich nicht regelmäßig getestet werde.“

„So ein Quatsch!“ Peter schüttelte genervt den Kopf. „Einmal im Jahr oder wenn Sie sich krank fühlen, das reicht völlig.“

„Gut, dass Sie mir das sagen, denn ich mag sowieso nicht mehr hingehen. Schauen Sie sich das an.“ Sie streckte den Arm aus und zeigte ihm ihre blau verfärbte Armbeuge. „Zehnmal hat er daneben gestochen. Mindestens.“

„Und zwar mit einer verunreinigten Nadel, wie es aussieht!“ Peter sog zischend die Luft ein. „Gut, dass Sie hergekommen sind. Das ist bereits stark entzündet.“

„Die Nadel ist ihm ein paarmal runtergefallen. Und er hat meinen Arm weder vorher noch nachher desinfiziert. Ich glaube, er hatte wieder einmal …“ Frau Podmanski hielt ein imaginäres Glas an ihre Lippen, warf den Kopf zurück und gab vor, es in einem Zug zu leeren.

„Sie sollten sich einen anderen Hausarzt suchen“, riet ihr der Notarzt und legte ein paar Sachen auf den Küchentisch, die er aus dem Medizinschränkchen im Bad geholt hatte.

„Das würde ich ja gerne. Und mit mir vermutlich alle anderen Leute aus unserem Wohnviertel. Die Älteren zumindest, die hin und wieder auf Hausbesuche angewiesen sind. Und die jungen Mütter mit ihren Babys, die nicht wegen jeder Kleinigkeit zu einem Doktor in die Innenstadt fahren können. Es gibt hier in der Gegend keinen anderen Arzt.“

Sie zuckte zusammen, als Peter die zehn Einstichlöcher in ihrer Armbeuge gründlich zu desinfizieren begann. Lea hielt ihren Arm rasch fest und erschrak, wie heiß er sich anfühlte.

„Es ist gleich vorüber“, beruhigte sie die Nachbarin, die sichtlich große Schmerzen hatte. „Peter gibt Ihnen bestimmt etwas gegen die Schmerzen.“

„Klar, aber erst müssen die Bakterien, die sich hier schon eingenistet haben, bekämpft werden. Der Kollege hat Sie ja ganz übel zugerichtet.“

Er riss die Verpackung von einer Einwegspritze, durchstach mit der Nadel den Gummistöpsel einer kleinen Medikamentenflasche und zog ein paar Milliliter der glasklaren Flüssigkeit auf.

„Achtung, gleich pikst es ein bisschen. Ich muss Ihnen ein Antibiotikum spritzen. Es besteht die Gefahr einer Sepsis.“

Frau Podmanski drehte den Kopf weit zur Seite und schloss zusätzlich die Augen.

„Fräulein Rebecca ist mir bis nach draußen nachgelaufen, als ich Dr. Lodinskys Praxis verlassen habe“, erzählte sie, um sich selbst von der Spritze abzulenken, die bei ihrem Hausarzt immer scheußlich wehtat. „Sie hat so getan, als ob ich im Wartezimmer etwas liegen gelassen hätte. Dabei hat sie mir genau das zugeraunt, was Sie mir eben auch empfohlen haben: Ich solle mir einen anderen Arzt suchen.“

„Fräulein Rebecca?“ Peter hob fragend die Augenbrauen hoch.

„Rebecca Krüger, seine neue Arzthelferin. Frau Luise ist frühzeitig in Rente gegangen. Sie hat es nicht mehr bei ihm ausgehalten. Rebecca ist eine reizende junge Frau. Aber er behandelt sie richtig mies. Putzt sie vor allen Leuten herunter, als ob sie eine dumme kleine Rotzgöre wäre. Sie muss fast alles alleine machen und steht oft zwölf Stunden lang in der Praxis, obwohl sie irgendeine Behinderung hat.“

„Was denn für eine?“

„Sie hinkt. Ich wollte sie nicht fragen, aber es muss irgendetwas mit ihrer Hüfte sein.“

„Sie können die Augen wieder aufmachen, Frau Podmanski“, erklärte Peter schmunzelnd, der den Arm inzwischen mit einem abschwellenden Gel bestrichen hatte und ihn jetzt locker verband.

„Oh! Ich habe die Spritze gar nicht gespürt!“

„Ich habe mich bemüht. Aus reiner Selbstsucht, wie ich gestehen muss. Schließlich will ich ja, dass Sie bald wieder fit genug sind, um Kuchen backen zu können.“

„Sobald der Arm nicht mehr wehtut, kriegen Sie den besten Kirschkuchen, den Sie jemals gegessen haben. Mit selbst eingelegten Kirschen“, versprach die alte Dame lachend. „Das ist ja wohl das Mindeste, was ich tun kann, um mich für Ihre ständige Hilfe zu bedanken.“

Sie stoppte Peter, der protestieren wollte, mit einer energischen Handbewegung.

„Doch, doch, es ist so! Frau Lea geht für mich einkaufen, wenn ich Sachen brauche, die ich selbst nicht mehr tragen kann, sie mäht im Sommer alle zwei Wochen meinen Rasen, Sie kümmern sich um meine Gesundheit. Und wenn ich mal für Ihre Dienste bezahlen will, wollen Sie beide nichts davon hören.“

„Dafür sind Nachbarn ja da“, winkte Lea ab und klebte das Ende des Verbands fest.

„Morgen früh, bevor ich in die Klinik fahre, sehe ich mir Ihren Arm noch einmal an. Dann müsste es schon deutlich besser sein.“ Peter half Frau Podmansky beim Aufstehen und reichte ihr seinen Arm. „Ich bringe Sie noch rüber. Nicht, dass Sie in der Dunkelheit stolpern.“

Auf dem kurzen Weg zu Frau Podmanskis Haus schräg gegenüber, fiel Peter die neue Arzthelferin wieder ein.

„Hat diese Rebecca lange blonde Haare und eine kleine Tochter?“

„Ja. Sie kennen sie?“

„Ich sehe sie fast täglich hier vorüberrennen. Frühmorgens mit, spätabends ohne Kind. Und sie hinkt sehr stark.“

„Das ist sie! Sie muss morgens schon um sieben in der Praxis sein, um Rezepte für die Berufstätigen auszugeben. Und abends lässt Lodinsky sie noch die komplette Praxis putzen. Glauben Sie aber bloß nicht, dass sie dafür extra Geld bekommt.“

Peter nahm der Nachbarin den Schlüssel aus der Hand und schloss die Tür auf.

„Ich werde bei Gelegenheit mal mit ihr reden. Vielleicht kann ich ihr ja irgendwie helfen.“

„Das wäre großartig! Ich glaube, Fräulein Rebecca könnte ein paar Freunde wirklich gut gebrauchen. Und einen anderen Job natürlich auch. Ich würde mich riesig für die junge Frau freuen, wenn Sie da was machen könnten.“

***

Die junge Frau, über die Peter Kersten und seine Nachbarin sich noch eine Weile unterhielten, wohnte nur wenige Meter von ihnen entfernt in der Schönberggasse Nummer acht.

Vermutlich war die enge Gasse ihrem Namen vor etlichen Jahrzehnten einmal gerecht geworden. Heute tat sie das längst nicht mehr. Außer mehreren von Unkraut überwucherten Baugründen standen hier nur noch drei desolate Wohnhäuser, deren Abriss bereits für den kommenden Frühling vorgesehen war.

Das hinderte den Besitzer jedoch nicht daran, die völlig heruntergekommenen Wohnungen bis dahin noch an Leute zu vermieten, die so unvorsichtig waren, das Kleingedruckte im Mietvertrag zu übersehen.

Spätestens nach Weihnachten, wenn sie eine dreimonatige Frist bekam, die Wohnung zu räumen, würde Rebecca wissen, dass sie wieder einmal Pech gehabt hatte. Wundern würde sie sich darüber allerdings nicht, denn sie war längst daran gewöhnt, von einem Unglück zum nächsten zu hinken.

Bis auf sehr wenige kurze Glücksmomente war ihr gesamtes bisheriges Leben – Rebecca war siebenundzwanzig – eine einzige endlose Pechsträhne gewesen. Einer der wenigen Glückssterne, den das Leben ihr geschenkt hatte, hieß Franzi – Franziska eigentlich – und war vier Jahre alt.