1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Der Notarzt

- Sprache: Deutsch

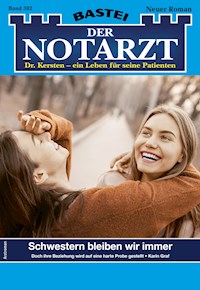

Seit vielen Jahren hat die junge Medizinerin Lilly Seewald ihre jüngere Schwester Millie nicht mehr gesehen. Wenn sie an die gemeinsame Kindheit zurückdenkt, dann wecken diese Erinnerungen keine angenehmen Gefühle in ihr. Es ist vielmehr eine Mischung aus Wut und schlechtem Gewissen, die sich bei ihr einstellt, wenn ihre Gedanken zu Millie wandern. Trotzdem wüsste sie gerne, was aus ihrer Schwester geworden ist. Doch nicht nur Lillys eigene widersprüchliche Gefühle, sondern auch das Intervenieren ihrer Mutter sprechen dagegen. Frau Seewald bedrängt ihre ältere Tochter, keinesfalls Kontakt zu Millie aufzunehmen. Das Mädchen sei schon immer ein Quell des Bösen und des Unglücks gewesen, das man besser einfach vergessen würde.

Doch eines Tages erfährt Lilly von ihrem Chef, dem Notarzt Dr. Peter Kersten, dass eine Emilia Seewald in der Frankfurter Sauerbruch-Klinik stationär betreut wird - nur wenige Stockwerke über der Notaufnahme, in der sie selbst arbeitet. Die junge Frau ist scheinbar schwer krank.

Schnell wird Lilly klar, dass es sich bei dieser Patientin um ihre Schwester handeln muss. Und plötzlich kann sie vor ihrer bitteren Vergangenheit nicht mehr davonlaufen ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 114

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhalt

Cover

Impressum

Schwestern bleiben wir immer

Vorschau

BASTEI LÜBBE AG

Vollständige eBook-Ausgabeder beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe

© 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln

Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller

Verantwortlich für den Inhalt

Titelbild: Dima Aslanian / shutterstock

eBook-Produktion:3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)

ISBN 9-783-7517-0581-3

www.bastei.de

www.luebbe.de

www.lesejury.de

Schwestern bleiben wir immer

Doch die Beziehung der Geschwister wird auf eine harte Probe gestellt

Karin Graf

Seit vielen Jahren hat die junge Medizinerin Lilly Seewald ihre jüngere Schwester Millie nicht mehr gesehen. Wenn sie an die gemeinsame Kindheit zurückdenkt, dann wecken diese Erinnerungen keine angenehmen Gefühle in ihr. Es ist vielmehr eine Mischung aus Wut und schlechtem Gewissen, die sich bei ihr einstellt, wenn ihre Gedanken zu Millie wandern. Trotzdem wüsste sie gerne, was aus ihrer Schwester geworden ist. Doch nicht nur Lillys eigene widersprüchliche Gefühle, sondern auch das Intervenieren ihrer Mutter sprechen dagegen. Frau Seewald bedrängt ihre ältere Tochter, keinesfalls Kontakt zu Millie aufzunehmen. Das Mädchen sei schon immer ein Quell des Bösen und des Unglücks gewesen, das man besser einfach vergessen würde.

Doch eines Tages erfährt Lilly von ihrem Chef, dem Notarzt Dr. Peter Kersten, dass eine Emilia Seewald in der Frankfurter Sauerbruch-Klinik stationär betreut wird – nur wenige Stockwerke über der Notaufnahme, in der sie selbst arbeitet. Die junge Frau ist scheinbar schwer krank.

Schnell wird Lilly klar, dass es sich bei dieser Patientin um ihre Schwester handeln muss. Und plötzlich kann sie vor ihrer bitteren Vergangenheit nicht mehr davonlaufen ...

Es war einmal eine Königin, die hatte zwei Töchter ...

Damit hatte jedes Märchen begonnen, das Therese Seewald ihren beiden Töchtern abends vor dem Einschlafen erzählt hatte, als sie noch kleine Mädchen gewesen waren.

Warum Liliana Seewald ausgerechnet jetzt daran denken musste? Nun, weil die Märchen ihrer Mutter inzwischen wahr geworden waren. Zum Teil zumindest.

Lilly, wie sie von ihren Freunden genannt wurde, war längst kein kleines Mädchen mehr. Sie war fünfundzwanzig und erlebte gerade einen der zahlreichen Höhepunkte, von denen sich in ihrem bisherigen Leben einer an den anderen reihte.

Sie stand inmitten von dreißig anderen frischgebackenen Assistenzärzten im großen Festsaal der Frankfurter Sauerbruch-Klinik und lauschte mehr oder weniger konzentriert den Worten von Prof. Lutz Weidner, der die neuen Jungmediziner in seinem Krankenhaus willkommen hieß.

»Falls Sie gedacht haben, die harte Zeit des Lernens und der Prüfungen läge jetzt hinter Ihnen, dann muss ich Ihnen leider mitteilen, dass Sie sich geirrt haben. Ihre Ausbildung zu guten, verantwortungsvollen und vollwertigen Ärztinnen und Ärzten fängt jetzt erst so richtig an.«

Der weithin hoch angesehene Kardiologe und Chefarzt, von dem ausgewählt zu werden sich wohl jeder hier Anwesende vom ersten Studientag an erträumt hatte, lachte, als ein empörtes Murren durch die Reihen ging.

»Ja, ja, Sie dürfen maulen und jammern, wehklagen und weinen, so viel Sie wollen«, scherzte er und deutete auf die Oberärzte der einzelnen Stationen, die hinter ihm standen. »Wir werden Sie gerne alle schrecklich bedauern. Wir werden Sie trösten, Sie wieder aufbauen und Ihnen Taschentücher reichen, mit denen Sie Ihre Tränen trocknen können. Aber schonen werden wir Sie ganz gewiss nicht. Nicht umsonst genießt ein in der Sauerbruch-Klinik ausgebildeter Facharzt überall Anerkennung.«

Der Chefarzt drehte sich schmunzelnd zu seinen Kollegen um.

»Wir werden sie doch ordentlich rannehmen, oder?«

»Wir werden sie gnadenlos schleifen«, versicherte ihm ein älterer Mediziner lachend, der sich zuvor als Chefneurologe Prof. Alexander Maertens vorgestellt hatte.

Den sechsundsechzigjährigen Leiter der Psychiatrie, der sich jetzt zu Wort meldete, kannte Lilly von seinen Vorlesungen. Die waren immer wahnsinnig interessant gewesen. Und auch unterhaltsam, denn der Psychiater war sehr locker und unkonventionell – fast schon ein bisschen durchgeknallt.

»Alle, die auf dem Weg zum Facharzt schlappmachen und hinschmeißen wollen, lade ich ein, mich vorher oben in der Klapse aufzusuchen«, feixte er. »Ich rücke die Tassen in Ihrem Schrank wieder zurecht. Mit ein paar Elektroschocks ins Gehirn. Das schafft Platz für Neues und wirkt Wunder.«

Alle lachten. Lilly lachte mit ihnen. Sie wusste, dass er nur scherzte. Was die Elektroschocks betraf zumindest. Sein Angebot war jedoch aufrichtig gemeint. Er hatte auf der Uni schon so manchem, der verzweifelt gewesen war und geglaubt hatte, den Lernstoff nicht mehr bewältigen zu können, mit einem Gespräch und irgendwelchen Übungen auf die Sprünge geholfen.

Als Prof. Lutz Weidner jetzt damit begann, die Einteilung zu verlesen, hielt sie den Atem an.

Assistenzärzte, die zu Fachärzten ausgebildet wurden, wanderten üblicherweise etwa die Hälfte der sechs Jahre langen Ausbildungszeit durch sämtliche Abteilungen, um eine Grundausbildung in allen Fachrichtungen zu erhalten, ehe sie sich, je nach gewählter Fachrichtung, auf eine Abteilung konzentrierten.

Lilly hatte darum gebeten, in der Notaufnahme anfangen zu dürfen. Sie hatte sich nämlich noch nicht festgelegt. Sie schwankte noch zwischen der Notfallmedizin und der Onkologie. Von ein paar Monaten in der Notaufnahme erhoffte sie sich Klarheit.

»Ja!«, rief sie triumphierend aus, als sie jetzt hörte, dass ihr Wunsch berücksichtigt worden war. Sie schickte noch ein von Herzen kommendes »Danke!« hinterher. Dann erlaubte sie sich wieder, ihre Gedanken abschweifen zu lassen.

Die eine war schön, klug, engelsgleich, lieb und gut, die andere war leider ein plumper Trampel. Sie hatte das Pech, nach ihrem Vater, dem König, zu kommen, der hässlich und dumm war.

Lillys Gefühle, wenn ihre Mutter diese Geschichten mit dem immer gleichen Anfang und dem nur leicht variierenden Inhalt erzählt hatte, waren gespalten gewesen.

Einerseits hatte ganz tief in ihrem Inneren etwas dagegen protestiert. Sie hatte gespürt, dass es nicht in Ordnung war, wenn sie Abend für Abend von ihrer Mutter in den Himmel gehoben und ihre kleine Schwester so grausam herabgewürdigt wurde.

Andererseits hatte sie es aber auch genossen. Und sie hatte sich über Emilias Naivität köstlich amüsiert.

Jahrelang hatte sich ihre zwei Jahre jüngere Schwester tagsüber fast ein Bein ausgerissen, um sich die Achtung und Liebe ihrer Mutter zu verdienen. Sie hatte im Haushalt geholfen, den Rasen gemäht, die Schuhe der gesamten Familie geputzt, Einkäufe erledigt und vieles mehr.

Abends, wenn Mama das Märchen wie immer mit dem Satz »Es war einmal eine Königin, die hatte zwei Töchter ...« begann, hatte Lilly es Millie deutlich angesehen, wie sehr sie immer wieder gehofft hatte, diesmal die schöne, die kluge, die engelsgleiche, die liebe und gute Tochter zu sein. Sie hatte sich ja auch wirklich alle Mühe gegeben, um das zu erreichen.

Doch sie war immer wieder aufs Neue enttäuscht worden. Egal, wie sehr sie sich auch anstrengte und abmühte, sie blieb bis zuletzt der plumpe Trampel.

Als ob ihre Mutter hellsichtig gewesen wäre, hatten ihre Märchen sich stets bewahrheitet. Lilly war von Anfang an eine gute Schülerin gewesen. Millie dagegen hatte nur schlechte Noten nach Hause gebracht.

Lilly war nach der Grundschule aufs Gymnasium gegangen. Bei Millie hatte es gerade einmal für die Hauptschule gereicht.

Lilly war immer bei allen beliebt gewesen. Sie hatte viele Freundinnen gehabt und hatte sie noch immer. Millie hatte nie Freundinnen gehabt. Dazu war sie zu verstockt, zu störrisch, zu abweisend – oft sogar richtig aggressiv – gewesen.

Die schöne Lilly wurde eine erfolgreiche Ärztin. Sie war auf der ganzen Welt berühmt, verdiente einen Haufen Geld, sorgte dafür, dass ihre Mutter, die Königin, der sie ihren Erfolg zu verdanken hatte, ihren Lebensabend in Glück und Wohlstand verbringen durfte, und heiratete einen schönen Prinzen.

Die plumpe Millie jedoch brachte in ihrem ganzen Leben nichts zustande. Sie schlug sich mit minderwertigen Gelegenheitsjobs durch, geriet auf die schiefe Bahn und landete schließlich in der Gosse.

Und wieder hatte Mama recht behalten. Lilly hatte tatsächlich Medizin studiert und war mittlerweile Ärztin. Und sie arbeitete hart daran, auch noch die restlichen Prophezeiungen ihrer Mutter wahr werden zu lassen.

Berühmt und reich wollte sie werden. Ihre Mutter, der sie alles zu verdanken hatte, wollte sie später, wenn sie genug verdiente, großzügig unterstützen. Und irgendwann würde sie bestimmt heiraten und eine eigene Familie gründen. Zwar vermutlich keinen Prinzen, aber schön sollte er sein, klug, erfolgreich und wohlhabend, wie Mama es immer gesagt hatte.

Ob Millie tatsächlich auf die schiefe Bahn geraten und in der Gosse gelandet war, das wusste sie nicht. Lilly hatte ihre kleine Schwester seit mehr als zehn Jahren nicht mehr gesehen.

Als sie vierzehn und Millie zwölf Jahre alt gewesen war, hatte sich die Königin scheiden lassen. Die beiden Mädchen waren aufgeteilt worden. Die Gute ins Kröpfchen, die Schlechte ins Töpfchen. Anders gesagt: Lilly war bei ihrer Mutter geblieben. Millie wäre auch gerne geblieben, aber ihre Mutter hatte das rundweg abgelehnt.

In der ersten Zeit nach der Trennung hatte Lilly noch jedes zweite Wochenende bei ihrem Vater und ihrer kleinen Schwester verbracht. Papa und Millie hatten sie freitagabends mit dem Auto abgeholt und nach Löwenstein, einem kleinen Städtchen etwa zweihundert Kilometer von Frankfurt entfernt, gebracht. Papa hatte sich von seiner Bank – er war Filialleiter – dorthin versetzen lassen.

Es war eigentlich immer sehr nett gewesen, denn sie hatten viel gemeinsam unternommen, und Lilly hatte an diesen Wochenenden auch nicht lernen müssen. Zu Hause musste sie das immer. Jeden Tag. Auch sonn- und feiertags.

Doch nach ungefähr drei Monaten hatte Mama festgestellt, dass der Umgang mit Millie und ihrem Vater sich ganz verheerend auf Lilly auswirkte. Nach jedem einzelnen Besuch war irgendetwas sehr Unerfreuliches vorgefallen.

Einmal hatte Mama schreiend festgestellt, dass Lillys Kopf voller Läuse war. Lilly selbst hatte die Viecher weder gesehen noch gespürt. Sie hatte sie auch gar nicht sehen wollen, so sehr hatte sie sich geekelt.

Sie hatte schrecklich geweint, als ihre Mutter ihr die langen blonden Haare streichholzkurz geschoren hatte, weil sie von dem scharfen Läusemittel total kaputt und verfilzt gewesen waren.

Ein anderes Mal – auch da hatte sie geweint – hatte sie am Montagmorgen nach einem solchen Besuch festgestellt, dass ihr jemand das neue Smartphone aus der Handtasche gestohlen hatte. Millie natürlich, wer sonst? Die hatte nämlich nur ein gewöhnliches Handy besessen und war sehr neidisch gewesen.

Nach dem dritten Vorfall – dem Schlimmsten von allen! – hatte Lilly von sich aus darum gebeten, nie wieder nach Löwenstein fahren zu müssen. Ihre Mutter hatte eingewilligt.

Es war aber auch wirklich ganz schrecklich und unverzeihlich gewesen. Lilly war am Montagmorgen nach dem Besuch ganz benommen aufgewacht. Es war ihr so schlecht gegangen, dass sie an diesem Tag nicht mal zur Schule hatte gehen können.

Und dann ... Es war so schlimm gewesen, dass Lilly bis heute nicht daran denken konnte, ohne dabei Gänsehaut am ganzen Körper zu bekommen und in eine tiefe Traurigkeit zu versinken.

Mama hatte ihr Bett frisch beziehen und es ihr so richtig gemütlich machen wollen. Dabei hatte sie auf Lillys Laken Blutflecke entdeckt.

Erst hatte Lilly gedacht, sie hätte endlich ihre Periode bekommen. Doch das war es nicht gewesen. Mama, ihre umsichtige und aufopferungsvolle Mutter, hatte gemutmaßt, dass sie vergewaltigt worden war.

Als sie dann auch noch einen kleinen Fetzen von der Verpackung einer sogenannten K.o.-Droge gefunden hatte, die Lilly wohl zusammen mit den schmutzigen Socken vom Boden neben dem Bett aufgehoben und in ihren Schmutzwäsche-Beutel gesteckt hatte, war klar gewesen, was ihr Vater ihr angetan hatte.

Um ihr die peinliche Aussage vor lauter fremden Männern im Gericht und eine gründliche Untersuchung – bei der laut Mama alle zuguckten – zu ersparen, waren sie übereingekommen, nichts zu unternehmen. Doch ihr Vater war ab diesem Moment für Lilly gestorben gewesen.

Sie hatte seine Anrufe nicht mehr entgegengenommen, seine E-Mails nicht mehr beantwortet, die Geschenke, die er ihr hin und wieder schickte, kommentarlos zurückgeschickt und sogar versucht, ihn vollständig aus ihrem Gedächtnis zu löschen.

Als sie etwa fünf Jahre später – sie hatte damals gerade mit dem Studium der Medizin begonnen – seine Todesnachricht erhalten hatte, hatte sie das so kalt gelassen, als ob es sich um einen völlig fremden Menschen gehandelt hätte.

»Haben Sie es sich anders überlegt?«

»Hä? Was? Ich meine, wie bitte?« Lilly war so sehr in Gedanken versunken gewesen, dass sie jetzt ziemlich verdusselt aufblickte, als sie plötzlich angesprochen wurde und jemand sie an der Schulter berührte.

Dr. Peter Kersten, der Leiter der Notaufnahme, stand vor ihr und schaute sie mit hochgezogenen Augenbrauen amüsiert an. Ein Blick nach vorne zeigte ihr, dass Prof. Weidner seine Ansprache längst beendet und ihre Kommilitonen den Saal längst verlassen hatten.

»Ich dachte, wir gehen jetzt erst mal runter in die Notaufnahme, damit ich Ihnen die Kollegen vorstellen kann.«

»O Gott, es tut mir leid! Ich war in Gedanken gerade ganz woanders.«

»Das ist mir aufgefallen«, erwiderte der sympathische Notarzt lachend. »Ich hatte nach der dritten ungehörten Frage schon überlegt, ob ich einen Rollstuhl holen und Sie so nach unten schaffen sollte.«

»Es tut mir so leid!«, wiederholte sie verlegen. »Ich bin sonst nicht so zerstreut. Wirklich nicht. Es wird nie wieder vorkommen.«

»Das hoffe ich«, erwiderte Peter Kersten. Doch er schmunzelte dabei gutmütig. »Vor allem dann im OP . Unsere Patienten würden wie die Fliegen sterben, wenn ich Sie um jeden Handgriff zehnmal bitten müsste.

***

Zwei Wochen später in Nürnberg ...

Lilly Seewald hätte ihre kleine Schwester vermutlich nicht wiedererkannt, wenn sie sie jetzt so gesehen hätte.

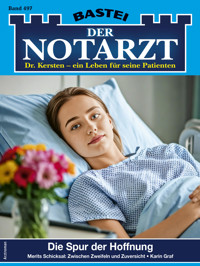

Millies Kopf war kahl rasiert, ihr Körper dürr und ausgemergelt, beide Arme voller dunkelroter Einstichstellen, die Wangen eingefallen, die Lippen blutleer – fast weiß –, und ihre Gesichtsfarbe war von einem ungesunden Grau.

Sie schaute zu dem sechzigjährigen Arzt auf, der sich über sie beugte.

»Sie gucken so schrecklich ernst. Sieht nicht gut aus, oder?«

Der Mediziner mit den ziemlich langen grauen Locken schüttelte den Kopf.

»Nicht besonders«, seufzte er. »Die vielen Drogen sind Ihnen nicht gut bekommen.

Millie lachte leise. Die Zeit des Kampfes ums Überleben und der Angst lag hinter ihr. Sie hatte den Kampf, jemals wieder ein normales Leben führen zu können, schon fast aufgegeben.

»Die vielen Drogen hat man mir im Krankenhaus als Wundermittel angepriesen. Ich wusste von Anfang an, dass sie mir nicht guttun würden.«

Sie schaute kopfschüttelnd und schaudernd an sich selbst hinab.