1,99 €

Mehr erfahren.

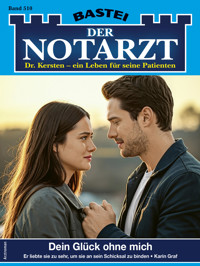

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Der Notarzt

- Sprache: Deutsch

Daniel Johannsen hat in seinem Leben schon viel erreicht. Der ehrgeizige Einunddreißigjährige ist dank seines zeitintensiven Berufs bereits Millionär. Alles andere hat ihn auch nie interessiert. Wertvoll ist ihm stets nur erschienen, was viel Geld kostet.

Als sein Hausarzt ihm eröffnet, dass er unter einer furchtbaren Krankheit leidet und ihm nur noch ein halbes Jahr bleibt, verändert diese Diagnose für Daniel alles. Erst jetzt erkennt er, dass man die wichtigsten Dinge im Leben nicht kaufen kann.

Wie ein Blitz trifft den jungen Mann die Erkenntnis, dass er dieses letzte halbe Jahr so intensiv wie möglich auskosten muss. Er will die sechs Monate mit so vielen schönen Erlebnissen füllen, als wären es hundert Jahre. Als er dann Stella kennenlernt, die sich ebenfalls an einem Wendepunkt ihres Lebens befindet, weiß er auch, mit wem er diese letzte Reise seines Lebens antreten möchte ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 112

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhalt

Cover

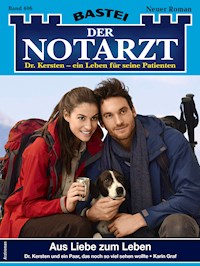

Aus Liebe zum Leben

Vorschau

Impressum

Aus Liebe zum Leben

Dr. Kersten und ein Paar, das noch so viel sehen wollte

Karin Graf

Daniel Johannsen hat in seinem Leben schon viel erreicht. Der ehrgeizige Einunddreißigjährige ist dank seines zeitintensiven Berufs bereits Millionär. Alles andere hat ihn auch nie interessiert. Wertvoll ist ihm stets nur erschienen, was viel Geld kostet.

Als sein Hausarzt ihm eröffnet, dass er unter einer furchtbaren Krankheit leidet und ihm nur noch ein halbes Jahr bleibt, verändert diese Diagnose für Daniel alles. Erst jetzt erkennt er, dass man die wichtigsten Dinge im Leben nicht kaufen kann.

Wie ein Blitz trifft den jungen Mann die Erkenntnis, dass er dieses letzte halbe Jahr so intensiv wie möglich auskosten muss. Er will die sechs Monate mit so vielen schönen Erlebnissen füllen, als wären es hundert Jahre. Als er dann Stella kennenlernt, die sich ebenfalls an einem Wendepunkt ihres Lebens befindet, weiß er auch, mit wem er diese letzte Reise seines Lebens antreten möchte ...

Daniel Johannsen stolperte über eine rissige Stelle im Asphalt des Bürgersteigs und wäre beinahe hingefallen, als er aus der Praxis seines langjährigen Hausarztes kam.

Was der mit fünfundsiebzig Jahren längst pensionsreife Dr. Helge Matuschek ihm gerade mitgeteilt hatte, hatte ihn im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Gleichgewicht gebracht. Es fühlte sich tatsächlich so an, als ob ihm der Boden unter den Füßen weggerissen worden wäre.

Seine Bewegungen waren unsicher, seine Hände zitterten, sein Herz klopfte wie verrückt, der kalte Schweiß stand ihm auf der Stirn, und in seinem Kopf schwirrten die Gedanken durcheinander wie aufgebrachte Bienen in einem Bienenstock.

Ein klarer Gedanke oder eine brauchbare Idee, was er jetzt anfangen und wie es mit ihm weitergehen sollte, waren jedoch nicht darunter. Aber wozu auch? Es würde ja ohnehin nicht weitergehen, und er brauchte auch gar nichts mehr anzufangen.

Ein wütendes Hupkonzert ertönte, als er die Straße überquerte. Er hatte gar nicht daran gedacht, sich vorher zu vergewissern, dass die Straße frei war. Nichts von dem, was bis vor Kurzem noch selbstverständlich gewesen war, klappte mehr. Er vergaß sogar so lange zu atmen, bis die Luftnot ihn dazu zwang. Dann rang er keuchend nach Luft.

Es war gerade noch einmal gut gegangen. Er kam heil über die breite Fahrbahn. Na und? Hatte er nun Glück gehabt oder Pech?

Vermutlich Letzteres, denn überfahren zu werden, wäre vielleicht ohnehin ein besseres und vor allem schnelleres Ende gewesen, als die Tage zu zählen, die ihm noch blieben, und die Symptome zu beobachten, die sich laut Dr. Matuschek bald einstellen und von Tag zu Tag schlimmer werden würden.

Er torkelte mehr als er ging auf eine kleine Grünanlage zu und setzte sich dort auf eine Bank. Es war ihm egal, dass die Feuchtigkeit des dichten Herbstnebels, der sich vor ihm dort niedergelassen hatte, durch seine Hose drang. Es fühlte sich kalt und klamm an. Aber kalt zu sein, kalt, klamm und tot, das war ja seine Zukunft. Warum sich also nicht gleich daran gewöhnen?

Eine Weinbergschnecke kroch über seine linke Schuhspitze und hinterließ eine Schleimspur auf dem braunen Leder. Noch vor wenigen Minuten hätte er sie achtlos weggekickt. Jetzt aber betrachtete er das schraubenförmig gewundene Schneckenhaus und fragte sich, warum er nicht früher darauf geachtet hatte, wie aufwendig und wundervoll die Natur gestaltet war.

Egal, in welche Richtung er blickte, überall sah er wahre Kunstwerke, die der Mensch zwar nachahmen, aber niemals mit Leben erfüllen konnte.

Eine der letzten Rosenblüten beispielsweise, auf deren dunkelroten Blütenblättern die Wassertropfen wie Diamanten funkelten. Eine glänzende Kastanie, die noch halb in ihrer aufgeplatzten stacheligen Schale steckte. Ein Stein, der vermutlich Millionen Jahre alt war und den die Zeit spiegelblank und herzförmig geschliffen hatte. Ein Ahornblatt, das in verschiedenen Rottönen schimmerte und vom Herbstwind angetrieben durch die Luft segelte.

Daniel war einunddreißig Jahre alt. Einunddreißig Jahre lang hatte er nur konsumiert, was ihm hier geboten worden war, und er hatte nie auch nur einen Gedanken daran verschwendet, wer sich all diese Wunder ausgedacht hatte.

Kein einziges Mal hatte er Dankbarkeit empfunden. Dankbarkeit für das Blau des Himmels, für die Wärme der Sonnenstrahlen, für die Früchte, die er von Bäumen gepflückt hatte, oder für das Wasser, das er getrunken oder in dem er sich an heißen Tagen erfrischt hatte.

Einunddreißig Jahre lang hatte er genommen, was dagewesen war, und er hatte es für selbstverständlich erachtet. Wertvoll war ihm nur erschienen, was viel Geld kostete. Jetzt erkannte er, dass man die wichtigsten Dinge im Leben nicht kaufen konnte. Man bekam sie geschenkt. Und wenn wer auch immer beschloss, sie einem wieder wegzunehmen, dann halfen weder das dickste Bankkonto noch die größte Macht noch die besten Beziehungen, mit denen man glaubte, sich absichern zu können.

Er schloss die Augen und ließ sich das Gespräch mit dem alten Mediziner noch einmal durch den Kopf gehen.

Er hatte ihn vor zwei Wochen aufgesucht, weil er sich nicht besonders gut gefühlt hatte. Er war von einem simplen grippalen Infekt ausgegangen und hatte den Arzt eigentlich nur um ein Medikament bitten wollen, das ihn möglichst rasch wieder auf die Beine brachte, weil er zwei Tage später ein wichtiges Gespräch mit einem neuen Kunden gehabt hatte.

Daniel hatte Technische Informatik und Webdesign studiert und sich vor drei Jahren selbstständig gemacht. Er betreute die Homepages verschiedener Unternehmen. Darunter waren auch einige Onlineshops, die täglich upgedatet werden mussten, eine private Schönheitsklinik und ein Frankfurter Theater, das sich durch eine originellere Internetpräsenz mehr Besucher erhoffte.

Das Medikament, das Dr. Matuschek ihm verordnet hatte, hatte auch tatsächlich seinen Zweck erfüllt. Nur noch eine leicht gerötete Nase hatte an seine Erkältung erinnert, als er sich zwei Tage später mit dem Inhaber eines großen Reiseunternehmens getroffen hatte.

Er hatte den Auftrag erhalten und mit ihm die Aussicht auf stark verbilligte Flugtickets und Unterkünfte an den schönsten Orten der Welt zum Sonderpreis. Zusätzlich zu einer verdammt hohen Monatspauschale für seine Arbeit, selbstverständlich.

Dass Dr. Matuschek ihm auch Blut abgenommen hatte, das hatte er längst wieder vergessen gehabt, als er heute Morgen den Anruf von Frau Urbanek – Dr. Matuscheks Sprechstundenhilfe – erhalten hatte.

Am Telefon hatte die Fünfundsechzigjährige sehr beiläufig geklungen. Der Doktor wolle die eingetroffenen Blutbefunde mit ihm besprechen, hatte sie gesagt. Nichts Ungewöhnliches also. Daniel hatte sich keine Sekunde lang Sorgen gemacht. Das Schlimmste, das er befürchtet hatte, war eine Rüge seines alten Hausarztes gewesen, er solle mehr Obst und Gemüse essen, weil es ihm an Vitaminen und Spurenelementen mangelte.

Dementsprechend unvorbereitet war er gewesen, als ...

»Ich muss Ihnen die bedauerliche Mitteilung machen, dass Sie an der amyotrophen Lateralsklerose erkrankt sind, Herr Johannsen.«

»Amyo... was? Was ist das?«

»Die amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, ist eine nicht heilbare degenerative Nervenerkrankung. Sie beginnt mit gelegentlichen Ausfallserscheinungen der Muskulatur, steigert sich bis hin zu totalen Lähmungen und Muskelschwund. Die Erkrankung breitet sich üblicherweise recht schnell im gesamten Körper aus und endet zumeist mit der Lähmung der Atemorgane.«

»Aber ... aber ... wie ... wie ... wie kann das sein? Ich habe mich doch regelmäßig untersuchen lassen. Ich habe alle Impfungen bekommen, die Sie mir empfohlen haben, und ich habe mir auch immer die Hände gewaschen, wenn ... wenn ... wenn ...«

»Diese Erkrankung holt man sich nicht auf einer öffentlichen Toilette oder im Schwimmbad. Die hat man, oder man hat sie nicht. Es ist genetisch bedingt.«

Der Arzt, der ihn seit seiner Kindheit kannte, war Daniel fast ein bisschen geringschätzig und herzlos vorgekommen. Aber das hatte vermutlich nur an dem Schock gelegen, der ihn überempfindlich gemacht hatte.

»Und ... wie ... wie ... wie ...?«

»Wie lange noch? Ich gebe Ihnen ein halbes Jahr. Wenn die Lähmungen Zunge, Kauapparat und Schluckreflex erreicht haben und Sie nicht mehr essen und trinken können, werden Sie sich für die letzten paar Wochen, die Ihnen dann noch bleiben, in ein Hospiz begeben müssen, in dem Sie künstlich ernährt und dann auch beatmet und palliativmedizinisch betreut werden.«

»Pall...pall...pall...?«

»Sterbebegleitung.«

»Und ... gib... gib... gibt es keine Me...me...me...?«

»Medizin? Ich sagte doch, diese Erkrankung ist unheilbar.«

Vor diesem schockierenden Gespräch hatte Daniel kein einziges der zahlreichen Symptome, die der Arzt ihm aufgezählt hatte, an sich selbst bemerkt. Aber vermutlich nur deshalb nicht, weil er nicht darauf geachtet hatte.

Jetzt jedoch registrierte er mit Entsetzen, dass sich bereits die ersten Lähmungserscheinungen bemerkbar machten. Er konnte seine Gesäßmuskeln nicht mehr spüren.

Darauf gefasst, dass er sofort umfallen und auf allen Vieren nach Hause würde kriechen müssen, erhob er sich zaghaft. Es knirschte leise. Er hatte so lange auf der Bank gesessen, dass der feuchte Stoff seiner Hose auf dem grün lackierten Holz festgefroren war. Es war also vermutlich nur die Kälte, die mit dem Untergang der Sonne einsetzte, die seine Gesäßmuskeln gefühllos gemacht hatte. Hoffentlich!

»Nein!«, sagte er laut und entschlossen. »Ich brauche kein Hospiz mit Palliadingsda! Außerdem kann mir nichts passieren, denn ich habe ja ...« Er brach ab und fing schallend zu lachen an. »Ich habe ja ... ich habe ... eine Lebensversicherung!« Das fand er so grotesk, dass ihm das exzessive Gelächter die Tränen in die Augen trieb. »Lebensversicherung! Was für ein Witz!«

Ein älterer Herr, der mit seinem übergewichtigen Dackel Gassi ging, schaute ihn kopfschüttelnd an, beschleunigte seine Schritte und zerrte den Hund an der Leine energisch hinter sich her. Vermutlich dachte er, Daniel sei betrunken oder schwachsinnig und womöglich gefährlich.

Beides war Daniel natürlich nicht. Er hatte nur gerade einen Entschluss gefasst. Das war nicht sehr schwer gewesen, denn besonders viele Möglichkeiten, eine Wahl zu treffen, hatte er ja nun nicht mehr.

Was konnte man anfangen, wenn man erfuhr, dass man nur noch ein halbes Jahr zu leben hatte? Man konnte verzweifeln, sich einen Strick besorgen und sich an einem Dachbalken oder am Ast eines Baumes aufknüpfen. Man konnte sein Schicksal beklagen, verfluchen und Gott und der Welt ein halbes Jahr lang die Ohren volljammern.

Man konnte sich ein halbes Jahr lang täglich betrinken, sich mit harten Drogen zudröhnen und die restliche Zeit in einer Art Dauer-Dösen herumbringen, das einem nicht erlaubte, über seinen Jammer nachzudenken.

Oder man konnte dieses eine letzte halbe Jahr so intensiv leben, als ob es hundert Jahre wären. Wenn ihm das gelang, dann hätte er nichts verloren, denn vermutlich hätte er die kommenden fünfzig oder sogar sechzig Jahre lang ohnehin tagtäglich immer nur dasselbe gemacht.

Morgens aufstehen, arbeiten, arbeiten, arbeiten, abends fernsehen, samstags ins Kino, zweimal jährlich auf irgendeinem Strand herumliegen und bestenfalls an der Farbe des Sandes und der Sprache des Hotelpersonals erkennen, in welchem Land man sich befand. Schließlich in Rente gehen, Gartenzwerge sammeln, seine Enkelkinder mit all den Erlebnissen, die man nie gehabt hatte, langweilen und dann ab in die Kiste.

Man mochte es nicht für möglich halten, aber das Todesurteil hatte sogar eine positive Seite. Er konnte jetzt richtig leben und all die Dinge tun, die er immer gerne getan hätte, die er sich jedoch verkniffen hatte, weil man sich dabei verletzen oder gar sterben könnte.

Sich verletzen oder gar sterben stellte jetzt keinen Hinderungsgrund mehr dar, denn sterben würde er so oder so. Und ebenso gab es jetzt keinen Grund mehr, sich selbst und sein Geld für die Zukunft aufzusparen. Es gab ja nun keine Zukunft mehr. Zumindest nicht für ihn.

Er hatte genug auf die hohe Kante gelegt, um sich ein halbes, vielleicht auch ein ganzes Jahr lang ausschließlich auf das konzentrieren zu können, auf das er sich von Anfang an hätte konzentrieren sollen: auf das Leben und all die anderen wundervollen Dinge, die eigentlich nur Leihgaben waren und die man maximal auskosten sollte, ehe man sie wieder zurückgeben musste.

***

Stella Martini hatte eigentlich schon vor ihrem ersten Arbeitstag gewusst, dass sie sich für den falschen Beruf entschieden hatte. Aber seit fast drei Jahren biss sie nun schon die Zähne zusammen und pilgerte tagtäglich in die Bank, in der sie sich von der kleinen Angestellten zur Risikomanagerin hochgearbeitet hatte.

Bernd wollte es so. Bernd, das war der nur drei Monate ältere Bernd Kopp, mit dem sie schon seit ihrer gemeinsamen Zeit am Wolfsburger Immanuel-Kant-Gymnasium »ging«. Seit nunmehr elf Jahren also.

Es war Bernds Idee gewesen, nach dem Abitur in die Bankenstadt Frankfurt zu ziehen, dort Wirtschaftswissenschaften zu studieren und sich in der Welt der Hochfinanz goldene Nasen zu verdienen.

Bernd hatte es bereits bis zum Filialleiter gebracht, während Stella von Tag zu Tag immer deutlicher erkannte, dass sie für diesen Beruf völlig ungeeignet war. Und nicht nur sie, auch Bertram-Heinrich Hummels, der Direktor ihrer Bank, hatte längst herausgefunden, dass er gute neunzig Prozent aller faulen Kredite Stella Martini verdankte.

Sie konnte nicht Nein sagen. Sie verteilte die Kredite an sämtliche Habenichtse, die ihr rührselige Geschichten über hungernde Kinder, todkranke Mütter und von Unwetterkatastrophen verwüstete Häuser auftischten, mit vollen Händen.

Das tat sie nicht, weil sie etwa dumm oder naiv gewesen wäre, nein, sie tat es, weil sie im Gegenteil klug genug war, um sofort durchschaut zu haben, wie es in der Welt des großen Geldes zuging. Es war das Geld der kleinen, hart arbeitenden Leute, das hier gehortet und an die Reichen umverteilt wurde. Und das fand sie schlicht und einfach unerträglich.

Wenn es nach ihr gegangen wäre, dann hätte sie den alleinerziehenden Müttern, die in den letzten Tagen des Monats die letzten fünf Euro von ihren Konten abhoben, je eine große Tüte mit Banknoten vollgestopft. Sie hätte den kleinen Bauern, denen es die gesamte Ernte verhagelt hatte, den Trecker-Anhänger mit Goldmünzen gefüllt.

Sie hätte denen, deren Löhne gleich am Monatsersten gepfändet wurden, weil sie Steuerschulden hatten, ein paar Nullen hinter die traurigen Zahlen gedruckt, die nach der Pfändung auf ihren Konten verblieben.