1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Der Notarzt

- Sprache: Deutsch

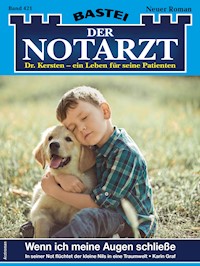

Nils hat allen Grund, die Augen vor der Wirklichkeit zu verschließen: Der Fünfjährige lebt in einem heruntergekommenen Kinderheim, wird von herzlosen Betreuerinnen schikaniert und von den anderen Kindern ausgeschlossen. "Der hat sie doch nicht alle", ist die einhellige Meinung aller, die um ihn herum sind. Liebe und Zuwendung erfährt er nur in seinen Träumen.

Als die Kinder- und Jugendpsychologin Lea König auf den Fall aufmerksam wird, versucht sie alles, um dem armen Jungen zu helfen, aber sie kommt zu spät: Während Nils wieder einmal versucht, mit Hilfe seiner Fantasie dem Schrecken zu entfliehen, in dem er lebt, kommt es zu einem furchtbaren Unglück. Nils wird lebensgefährlich verletzt in die Frankfurter Sauerbruch-Klinik eingeliefert, wo Notarzt Peter Kersten alles tut, um das Kind zu retten. An der Seite des Notarztes kämpft der dreißigjährige Dr. Valerian Schubert - er kämpft um Nils, aber auch um sein eigenes Leben, um seine Ehe und die Erfüllung einer lange gehegten Sehnsucht, die vielleicht nur dieser Junge erfüllen kann ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 118

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhalt

Cover

Wenn ich meine Augen schließe

Vorschau

Impressum

Wenn ich meine Augen schließe

In seiner Not flüchtet der kleine Nils in eine Traumwelt

Karin Graf

Nils hat allen Grund, die Augen vor der Wirklichkeit zu verschließen: Der Fünfjährige lebt in einem heruntergekommenen Kinderheim, wird von herzlosen Betreuerinnen schikaniert und von den anderen Kindern ausgeschlossen. »Der hat sie doch nicht alle«, ist die einhellige Meinung aller, die um ihn herum sind. Liebe und Zuwendung erfährt er nur in seinen Träumen.

Als die Kinder- und Jugendpsychologin Lea König auf den Fall aufmerksam wird, versucht sie alles, um dem armen Jungen zu helfen, aber sie kommt zu spät: Während Nils wieder einmal versucht, mit Hilfe seiner Fantasie dem Schrecken zu entfliehen, in dem er lebt, kommt es zu einem furchtbaren Unglück. Nils wird lebensgefährlich verletzt in die Frankfurter Sauerbruch-Klinik eingeliefert, wo Notarzt Peter Kersten alles tut, um das Kind zu retten. An der Seite des Notarztes kämpft der dreißigjährige Dr. Valerian Schubert – er kämpft um Nils, aber auch um sein eigenes Leben, um seine Ehe und die Erfüllung einer lange gehegten Sehnsucht, die vielleicht nur dieser Junge erfüllen kann ...

»Nun mach doch endlich voran, es wird ja schon stockdunkel, und ich will nach Hause!«

Emil Rohrmoser, der Verwaltungsdirektor der Frankfurter Sauerbruch-Klinik, trat ungeduldig von einem Fuß auf den anderen. Es war nach neun Uhr abends, es wurde bereits empfindlich kühl, und sein Magen knurrte wie ein tollwütiger Wolf.

Er hatte sich schon so sehr auf einen gemütlichen Abend gefreut. Obwohl er sonst sehr häufig bis spätabends in seinem Büro blieb, weil die kaufmännische Leitung eines so großen Krankenhauses schließlich kein Pappenstiel war, den man innerhalb von acht Stunden erledigen konnte, hatte er heute bereits um acht Uhr Schluss gemacht.

Heute feierten er und seine Frau Monika nämlich ihren dreißigsten Hochzeitstag. Emil hatte sich in Unkosten gestürzt und seiner Gattin ein Sparschwein gekauft. Auch er rechnete mit einem Geschenk, denn er hatte im Wohnzimmer ein großes Paket liegen sehen.

Was ihn noch viel mehr als jedes Geschenk der Welt gefreut hatte, war jedoch das Festessen gewesen, das sie ihm versprochen hatte. Aber genau da lag der Hase im Pfeffer. Besser gesagt, der Hund, denn wegen des Hundes stand er jetzt auf dem Trampelpfad, der mitten durch eine blühende Frühlingswiese führte. Schon seit einer Stunde latschte er mit knurrendem Magen auf und ab und wartete darauf, dass Santa endlich sein Geschäft verrichtete.

»Was musst du auch immer so unerhört verfressen sein!«, grummelte Emil. »Kein normaler Hund deiner Größe kriegt drei riesige Koteletts und auch noch die ganzen Beilagen runter! Der Rosenkohl wäre mir egal gewesen, den mag ich sowieso nicht. Aber die Koteletts, die Knödel und die Bratensoße, das war richtig gemein von dir.«

Santa – mit vollem Namen hieß der kleine braun-weiß gescheckte Hund Santa Klaus, weil er Emil wenige Tage vor Weihnachten zugelaufen war – schaute zu seinem Retter auf und musterte ihn von oben bis unten, als ob er »guck doch mal in den Spiegel« sagen wollte. Emil Rohrmoser war nämlich selbst auch kein Kostverächter, und das sah man ihm deutlich an.

»Du brauchst gar nicht so frech gucken!«, brauste der Verwaltungsdirektor auf. »Bei mir ist das etwas völlig anderes. Wer viel arbeitet, der muss auch viel essen. Außerdem habe ich mich noch nie aus deinem Napf bedient! Früher nannte man das Mundraub. Man wurde dafür an den Schandpfahl gebunden und von allen, die vorüberkamen, verspottet und angespuckt.«

Als Emil vor rund einer Stunde voll Vorfreude auf den versprochenen Festschmaus nach Hause gekommen war, hatte er statt des erhofften Horts der Gemütlichkeit und der lukullischen Genüsse den Schauplatz eines Verbrechens betreten.

Monika Rohrmoser, die den halben Tag lang gekocht, gebraten und gebacken hatte, hatte ihn statt mit einem Kuss mit schweren Vorwürfen empfangen.

Folgendes hatte sich – wenige Minuten bevor er angekommen war – zugetragen: Während Monika noch rasch in den Garten gelaufen war, um ein paar frische Kräuter zum Drüberstreuen zu pflücken, war Santa vom Boden auf einen Stuhl und vom Stuhl auf den festlich gedeckten Tisch gesprungen. Dort hatte er bis auf den gemischten Salat alles hinuntergeschlungen, was Frau Rohrmoser appetitlich auf den großen Warmhalteplatten angerichtet hatte.

Danach hatte er sich rülpsend in sein Körbchen geschleppt und wie ein Flusspferd ausgesehen, bei dem jede Sekunde mit der Geburt von mindestens zwanzig Flusspferdwelpen – oder wie auch immer man die nannte – zu rechnen war.

»Was kann ich denn dafür?«, hatte Emil seine Gattin gefragt.

»Nun, es ist dein Hund, nicht wahr?«, hatte sie mit dieser betont ruhigen und übertrieben geduldigen Stimme erwidert, die Emil immer eine leichte Gänsehaut verursachte, weil er wusste, dass es sich dabei um die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm handelte. »Und wer hat nie auf mich gehört, wenn ich sagte, dass man einen Hund bei Tisch nicht füttern darf? Wer hat ihn zu einer regelrechten Fressmaschine erzogen, die alles hinunterschlingt, was man auch nur irgendwie verdauen kann?«

Und dann hatte sie ihn mit ein paar Plastiktüten, einem Schäufelchen und dem Befehl »Geh Gassi und komm erst wieder zurück, wenn dein diebischer Hund sich vollständig entleert hat, denn ich kann es nicht brauchen, dass er nachts vielleicht auch noch auf meinen guten Teppich kackt!« vor die Tür gesetzt.

»Aber wir könnten ihn doch in den Garten rauslassen, während wir essen!«, hatte Emil protestiert.

»In den Garten?«, hatte sie gezetert. »Damit er mir stinkende Häufchen in mein Küchenkräuterbeet zwischen die Petersilie und das Basilikum pflanzt? Außerdem gibt es jetzt außer Salat sowieso nichts mehr zu essen! Ich kann dir ein paar Butterbrote schmieren. Die kannst du haben, wenn du zurückkommst! Mit dem vollständig entleerten Hund, versteht sich!«

Das Problem war, dass Santa überhaupt nicht daran dachte, sich zu entleeren. Zwar produzierte er eine Menge unanständige Geräusche, doch das war dann auch schon alles. Vermutlich lagen die Geräusche am Rosenkohl. Der schmeckte scheußlich und war geräuschvoll im Abgang.

»Sonst noch was? Ich denke doch überhaupt nicht daran, mit dir zu spielen«, grummelte Emil, als der Hund jetzt mit einem Stöckchen ankam. »Erst bringst du mich um mein Hochzeitstagsessen, und dann soll ich dir auch noch das Stöckchen werfen? Sicher nicht! Mach endlich voran, dann können wir vielleicht drüber reden!«

Neidvoll drehte er sich um, als er das typische Rascheln hörte, das eine Plastiktüte produzierte, wenn man damit ein Hundehäufchen aufsammelte. Er sah im Halbdunkel einen kleinen Jungen, der die Tüte mit der Hinterlassenschaft seines Hundes gerade zuknotete.

»Brav, Wuschel! Das hast du sehr gut gemacht.«

»Na also«, maulte Emil. »Nimm dir mal ein Beispiel an diesem Wuschel.« Er nickte dem Jungen freundlich lächelnd zu. Der Junge hielt das Ende einer sehr langen Leine in der Hand und nickte lächelnd zurück.

Bei genauerer Betrachtung war es gar keine richtige Hundeleine, sondern bloß ein langer Strick. Und bei ganz genauer Betrachtung war am Ende des Stricks gar kein Hund befestigt.

»Oh! Ich glaube, dein Wuschel hat sich losgemacht. Ruf ihn lieber mal, bevor er in der Dunkelheit verloren geht.«

Der Junge drehte sich erschrocken um. Dann seufzte er erleichtert auf und deutete ans andere Ende des Stricks, das lose auf dem Boden lag.

»Da ist er doch, mein Wuschel. Ist er nicht süß? Jetzt ist er noch klein, weil er erst ein Welpe ist. Aber er wird mal sehr groß werden. Fast so groß wie ein Pony. Es ist nämlich ein reinrassiger Riesenwunderhund.«

»Ähm ...« Emil ging den Strick entlang und bückte sich. Aber so klein, dass er sich womöglich hinter einem Gänseblümchen versteckte, konnte doch nicht einmal ein neugeborener Zwergpinscherwelpe sein. Er wollte den Jungen gerade darauf hinweisen, dass er sich irrte, als dieser fröhlich auflachte.

»Guck nur, wie er wedelt!«, rief der Junge stolz. »Er mag dich. Du kannst ihn ruhig streicheln, er ist ganz lieb.«

»Ah ja, er wedelt.« Jetzt war Emil alles klar.

Der Kleine hatte einen an der Waffel. Er beschloss, dass es besser sei, mitzuspielen, denn man konnte nie wissen, wie einer, der sich nicht existierende Hunde der ebenso nicht existierenden Rasse Riesenwunderhund einbildete, reagierte, wenn man ihm dumm kam.

»Niedlich, sehr niedlich«, behauptete er und tätschelte ein Gänseblümchen. »Brav, Wuschel, guter, guter Hund.«

Santa, der zur Eifersucht neigte, begann das Gänseblümchen anzuknurren.

»Mach du erst mal dein Häufchen, dann bist du vielleicht auch ein guter Hund. Sonst nicht!«, rügte Emil ihn.

»Du musst ganz schnell mit ihm laufen«, riet ihm der Junge. »Wenn das Futter im Bauch ordentlich durchgeschüttelt wird, dann rutscht es schneller runter und geht dann hinten schneller wieder raus.«

»Kann schon sein. Aber jetzt mal zu etwas ganz anderem«, wechselte Emil rasch das Thema. Laufen vertrug sich nun wirklich nicht mit seinen stattlichen Rundungen. Er deutete auf die hübschen Villen, die am Rand der Wiese standen. »Wohnst du in einer von diesen?«

»Nein.« Der Junge schüttelte den Kopf und deutete auf ein großes graues Gebäude, das in einiger Entfernung auf einem Hügel stand. »Dort oben in diesem Zauberschloss, dort wohne ich doch.«

Jetzt gab es nichts mehr daran zu rütteln, dass der Junge eine oder gleich mehrere Schrauben locker haben musste. Von wegen Zauberschloss! Bereits seit Jahren verlangten die Bewohner eines der vornehmsten Viertel Frankfurts, dass der halb verfallene Schandfleck dort oben endlich abgerissen werden sollte.

Diese lieblos dort oben hingeklotzte Baracke war früher einmal eine Kaserne gewesen und sah auch genauso aus. Als das Gebäude so schäbig geworden war, dass man es Soldaten nicht mehr zumuten konnte, hatte man es kurzerhand zum Waisenhaus umgebaut. Wobei sich die Umbauarbeiten offensichtlich auf den rot leuchtenden Schriftzug Waisenhaus beschränkt hatten.

Die Fenster waren immer noch vergittert, auf der hohen Mauer rostete noch immer der Stacheldraht vor sich hin, und im Garten, den man nur dann sehen konnte, wenn das hohe Gittertor offen stand, wucherten Disteln, Löwenzahn und Brennnesseln.

Emil hatte schon immer vermutet, dass es nicht so sehr der ausgeprägte Sinn für Ästhetik war, der die wohlhabenden Bewohner dieses Viertels eine Petition nach der anderen unterschreiben ließ. Es war vielmehr das schlechte Gewissen.

Es fühlte sich einfach nicht gut an, wenn man im gepflegten Park seiner gemütlichen Villa mit einem Drink und einem Snack im Liegestuhl chillte, dabei diese heruntergekommene Baracke vor den Augen hatte und wusste, dass ein Haufen kleiner Kinder das Leben darin vermutlich nicht ganz so sehr genoss wie man selbst.

Doch der Grund, warum Emil jetzt hart schlucken musste, war ein anderer.

»Sag mal ... ähm ...« Er zog fragend die Augenbrauen hoch.

»Nils heiße ich«, stellte der kleine Junge sich vor und machte doch tatsächlich eine formvollendete Verbeugung.

»Emil.« Auch Emil verbeugte sich. »Was ich dich fragen wollte ... Sag mal ...« Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Es ging schon auf halb zehn Uhr zu. Der Fußmarsch bis zu dem Waisenhaus hinauf dauerte mindestens eine Viertelstunde. Für ihn selbst mindestens eine halbe, denn die schmale Straße war verdammt steil.

»Lassen die dort oben dich öfter mal so spät noch ganz alleine so weit fortgehen?«

Nils lachte. »Ich glaube wirklich, du brauchst eine Brille, Emil! Ich bin doch nicht alleine.«

»Nein, nein, schon klar«, beeilte Emil sich dem kleinen Jungen zu versichern. »Da ist Wuschel. Ich meinte aber eher eine erwachsene Begleitperson. Wenn es finster wird, treibt sich allerhand zwielichtiges Gesindel auf den Straßen herum. Da sollten kleine Jungs längst in ihren Betten liegen.«

»Aber Mama ist doch bei mir«, protestierte Nils. »Kannst du denn meine Mama nicht sehen? Sie ist die schönste und beste Mama der ganzen Welt. Sie ist eine richtige Prinzessin. Und sie hat Zauberkräfte.«

»Ach! Hat sie?« Emil runzelte die Stirn.

Der Junge nickte. »Wenn so ein zweileuchtendes Geschwindel mir was tun will, dann braucht sie bloß mit den Fingern zu schnippen und das Geschwindel fliegt tausend Meter weit durch die Luft davon, fällt dann direkt ins Meer und wird von einem Haifisch aufgegessen.«

»Ah ja, wo hatte ich nur meine Augen? Ich glaube, ich brauche wirklich eine Brille.« Emil winkte freundlich lächelnd in die Richtung, in die der Junge gedeutet hatte, und kam sich dabei ein bisschen bescheuert vor. »Guten Abend ... ähm ... Eure Majestät.«

Dann guckte er den Hügel nach oben und rang mit sich selbst. Wenn er dort hinaufklettern müsste, das wusste er, dann würde er sich die Seele aus dem Leib schwitzen und die Lunge aus der Brust keuchen. Also lieber nicht.

Warum auch? Was ging ihn ein fremder Bengel an? Die dort oben waren für ihn zuständig, nicht er. Seine Verantwortung war damit abgegolten, dass er horrende Summen an Steuern bezahlte, mit denen auch dafür gesorgt werden sollte, dass elternlose Kinder die bestmögliche Betreuung bekamen.

Andererseits, was er vorhin gesagt hatte, stimmte tatsächlich. Die Zeiten, in denen man auch nachts bedenkenlos die Haustüren offen lassen konnte, waren längst vorüber. Sobald es dunkel wurde, kamen Gestalten aus ihren Löchern gekrochen, denen man besser nicht begegnete. Und gerade mit kleinen Kindern, auf die niemand aufpasste, passierten mitunter die übelsten Dinge.

Also ... doch! Er war zwar nicht gerade ein Vertreter der gefühlsduseligen Sorte, aber er hatte ein gut ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein. Und das drängte ihn jetzt dazu, die richtige Entscheidung zu treffen. Tja, es musste wohl sein.

Er seufzte abgrundtief.

»Weißt du was, Nils, ich begleite dich ... ähm und deine Mutter und ... ähm ... den kleinen Riesenwunderhund nach Hause. Nicht, weil ich ... ähm ... denke, dass du alleine bist, sondern ... ähm ... nur um zu sehen, was deine Mama mit dem zwielichtigen Gesindel anstellt, falls welches auftauchen sollte. Na und ... wie du sagtest, muss Santa wohl tüchtig laufen, um mein Hochzeitstagsfestessen wieder loszuwerden.«

***

»Es ist halb zehn. Sie haben seit zweieinhalb Stunden dienstfrei. Gehen Sie nach Hause, Dr. Schubert.« Schwester Susanne, die in dieser Nacht Dienst auf der Kinderkrebsstation der Frankfurter Sauerbruch-Klinik hatte, verdrehte schmunzelnd die Augen. »Mittlerweile ist auch der letzte unserer kleinen Patienten eingeschlafen. Es gibt absolut nichts mehr für Sie zu tun.«

»Gut. Sehr gut. Großartig! Dann will ich mal ...«, behauptete Valerian Schubert, der dreißigjährige Facharzt für Onkologie und Kinderchirurgie, obwohl er in Wahrheit lieber noch hiergeblieben wäre. Vorzugsweise bis in alle Ewigkeit.

Wenn er jetzt nach Hause ging, das wusste er genau, würde es ja doch nur wieder Streit geben. Wie fast jeden Abend. Und da sowohl er als auch seine gleichaltrige Frau Erin temperamentvolle und willensstarke Menschen waren, die nicht viel von dem Motto »Der Klügere gibt nach« hielten, fetzten sie sich immer so lange, bis das Wort »Scheidung« fiel.