1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Der Notarzt

- Sprache: Deutsch

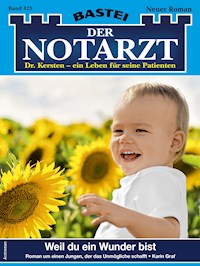

Man soll niemals nie sagen, das weiß Dr. Peter Kersten nur zu gut, denn er hat in seiner langjährigen Tätigkeit als Notarzt schon so manche unerwartete Wendung gesehen, sowohl zum Guten als auch zum Schlechten. Trotzdem gibt es natürlich Fälle und Diagnosen, bei denen klar ist, wie es mit dem betreffenden Patienten weitergehen wird. Der kleine blonde Junge, der völlig teilnahmslos und apathisch auf der weichen Unterlage vor dem Notarzt liegt, ist leider so ein Fall, bei dem das Schicksal besiegelt zu sein scheint. Hier bleibt den Ärzten nichts anderes mehr übrig, als der Mutter des süßen Milo behutsam beizubringen, dass sie sich von ihrem Liebling verabschieden muss.

Allen Klinikmitarbeitern, selbst dem sonst so nüchternen Verwaltungsdirektor der Sauerbruchklinik, treibt die traurige Geschichte dieses Kindes die Tränen in die Augen. Doch sie alle haben eines nicht bedacht: Wunder geschehen ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 114

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhalt

Cover

Weil du ein Wunder bist

Vorschau

Impressum

Weil du ein Wunder bist

Roman um einen Jungen, der das Unmögliche schafft

Karin Graf

Man soll niemals nie sagen, das weiß Dr. Peter Kersten nur zu gut, denn er hat in seiner langjährigen Tätigkeit als Notarzt schon so manche unerwartete Wendung gesehen, sowohl zum Guten als auch zum Schlechten. Trotzdem gibt es natürlich Fälle und Diagnosen, bei denen klar ist, wie es mit dem betreffenden Patienten weitergehen wird. Der kleine blonde Junge, der völlig teilnahmslos und apathisch auf der weichen Unterlage vor dem Notarzt liegt, ist leider so ein Fall, bei dem das Schicksal besiegelt zu sein scheint. Hier bleibt den Ärzten nichts anderes mehr übrig, als der Mutter des süßen Milo behutsam beizubringen, dass sie sich von ihrem Liebling verabschieden muss.

Allen Klinikmitarbeitern, selbst dem sonst so nüchternen Verwaltungsdirektor der Sauerbruch-Klinik, treibt die traurige Geschichte dieses Kindes die Tränen in die Augen. Doch sie alle haben eines nicht bedacht: Wunder geschehen ...

Heute war es wieder einmal ganz besonders schlimm. Der neue Hund ihres Nachbarn hatte kurz nach Mitternacht wie ein Wolf zu heulen begonnen und Olivia Sanders damit aus dem Schlaf gerissen, den sie doch gerade jetzt so dringend benötigte.

Seither war es nie länger als höchstens mal für eine oder zwei Minuten still gewesen.

Das ging nun schon seit etwa einer Woche so. Vor rund einer Woche hatte sich der etwa dreißigjährige Mann, den Ivie – so nannten ihre Freunde sie – nur von ebenso flüchtigen wie unerfreulichen Begegnungen im Treppenhaus kannte, einen Hund zugelegt, der fast ständig kläffte.

Es musste sich um einen kleinen Hund handeln, denn die Töne, die er produzierte, waren so hoch und so schrill, dass sie direkt ins Gehirn einzudringen und dort schlimme Verwüstungen anzurichten schienen.

Ivie hatte es längst aufgegeben, mit der Faust gegen die viel zu dünne Wand zwischen den beiden Appartements zu dreschen. Das Kläffen wurde dadurch nur noch lauter, während Thorsten Kämmerer – dieser Name stand auf seinem Türschild – offenbar überhaupt nichts davon mitbekam.

Höchstwahrscheinlich schlief er tagsüber seinen Alkohol- oder Drogenrausch aus, trank sich nachts einen neuen an oder spritzte sich irgendwelche Drogen.

Die übrigen Mieter des sechsstöckigen Wohnhauses, in dem Ivie seit etwas mehr als drei Wochen ein winziges Appartement im obersten Stock bewohnte, schienen mit dem Krach kein Problem zu haben. Kein Wunder, denn es handelte sich um ein sehr altes Haus.

Die Menschen, die darin wohnten, lebten hier meistens bereits seit vielen Jahrzehnten und waren alle schon ziemlich alt und schwerhörig. Das wusste Ivie deshalb, weil sie selbst die Fernsehgeräte aus dem Erdgeschoss bis nach oben plärren hören konnte.

Sogar als sie unter der Dusche stand, übertönte das Heulen und Kläffen das laute Wasserrauschen. Sie überlegte kurz, ob sie nebenan klopfen und den Nachbarn bitten sollte, den Hund zu beruhigen. Doch sie verwarf diesen Gedanken sofort wieder, denn er würde auf das Klopfen sowieso nicht reagieren, und der Hund würde nur noch lauter kläffen.

Vorgestern war sie dem Mann im Treppenhaus begegnet, als sie spätabends, schwer beladen mit ihren Einkäufen, die Treppe nach oben gestapft war. Er hatte sie grob zur Seite gerempelt. Ivie hatte ihn schon zurechtweisen wollen, als sie sein Gesicht gesehen und es sich sofort anders überlegt hatte.

Mit seiner kantigen Visage und den tiefliegenden, kleinen Augen, aus denen er sie herausfordernd angestarrt hatte, hätte er phantastisch für die Rolle eines Gangsters in einem Krimi gepasst. Vermutlich war es also besser, sich lieber nicht mit ihm anzulegen.

Außerdem hatte sie ohnehin keine Zeit mehr, denn sie sollte um halb neun Uhr in der Frankfurter Krebsklinik sein. Heute sollte nach vierwöchiger täglicher Strahlentherapie zusätzlich mit einer Chemotherapie begonnen werden. Das war auch der Grund, warum sie sich dazu entschlossen hatte, vorübergehend von Bärwaldstetten nach Frankfurt zu übersiedeln.

Vor etwa vier Monaten war in dem kleinen Krankenhaus in ihrer Heimatstadt ein Tumor in ihrem Unterleib entdeckt worden. Man hatte ihr die sofortige Entfernung ihrer Gebärmutter nahegelegt, doch dazu hatte sie sich nicht durchringen können.

Sie war doch erst vierundzwanzig Jahre alt, wünschte sich natürlich eigene Kinder und wollte die Hoffnung darauf, nach einer etwaigen Heilung doch noch welche bekommen zu können, nicht so schnell aufgeben.

Die Behandlung, der sie sich sofort unterzogen hatte, hatte ihr nicht mehr eingebracht als einen kahlen Kopf und ständige Übelkeit. Der Tumor war jedoch stetig weitergewachsen.

In der Hoffnung, dass eine auf Krebs spezialisierte Klinik in einer größeren Stadt, die mehr Erfahrung mit dieser Erkrankung hatte, bessere Erfolge erzielen würde, hatte sie ihre Krankenakte an die Krebsklinik in Frankfurt übermitteln lassen.

Seit rund einem Monat wurde sie hier täglich behandelt. Anfangs hatte ihr Freund Matthias, mit dem sie seit einem Jahr zusammenlebte, sie jeden Morgen die etwas mehr als hundert Kilometer nach Frankfurt gefahren und sie am Abend wieder abgeholt. Doch schon nach wenigen Tagen war es ihm zu viel geworden.

Da ihr nach den Behandlungen immer schrecklich übel war und sie deshalb nicht mit der Bahn fahren wollte, hatte sie sich das billige kleine Appartement gemietet, in dem sie jetzt lebte.

»Himmel noch mal, das ist ja nicht auszuhalten!« Als sie jetzt in ein großes Badetuch gewickelt in das Wohnschlafzimmer ging, um sich anzukleiden, klang das Winseln und Heulen so nahe, als ob der Hund irgendwie in ihre Wohnung gelangt wäre.

Sie wollte sich schon bücken, um unter der Couch nachzusehen, als sie sah, dass die Glastür zu ihrem kleinen Balkon offen stand. Auf nackten Füßen tappte sie nach draußen, beugte sich über das Geländer und guckte an der Trennwand vorüber auf den Balkon ihres Nachbarn.

»Hallo, du!«, seufzte sie, als sie den Hund sah. »Du bist ja richtig süß. Aber könntest du wohl mal ein paar Minuten lang still sein? Mir brummt schon der Kopf ganz schrecklich.«

Der Hund schaute sie an, wedelte zaghaft mit dem dünnen Rattenschwänzchen und begann erneut zu heulen.

»Bist du vielleicht hungrig? Hat er vergessen, dich zu füttern?«

Das Geheul nahm an Lautstärke zu.

»Das nehme ich mal als ein Ja«, sagte sie schmunzelnd. »Warte eine Minute. Ich sehe nach, ob ich irgendetwas für dich habe.«

Sie fand in einem der Küchenschränke eine Dose Thunfisch, öffnete sie und leerte den Inhalt in eine Plastikschüssel. Dazu gab sie ein paar Nudeln, die sie sich gestern zum Abendessen gekocht und von denen sie wie fast immer nichts hinuntergebracht hatte.

Am Spülbecken füllte sie eine zweite Schüssel mit Wasser. Dann überlegte sie eine Weile, wie sie Wasser und Futter auf den Balkon des Nachbarn schaffen sollte. Sie konnte die beiden Schüsseln ja nicht gut hinüberwerfen.

Schließlich kam ihr die rettende Idee. Sie nahm ein Tablett, stellte beides darauf und band je eine lange Schnur an die beiden Haltegriffe.

Der Hund stellte das Heulen vorübergehend ein, als sie auf den Balkon zurückkehrte. Er schnupperte. Dann beobachtete er, wie sie das Tablett an den Schnüren über das Geländer hob, es an der Trennwand vorüberlavierte und es nebenan vorsichtig wieder absenkte. Sie schaffte es, ohne auch nur einen Tropfen Wasser zu verschütten.

Der Durst schien ihn am schlimmsten geplagt zu haben, denn als Erstes stürzte er sich auf die Wasserschüssel und schlabberte sie gleich einmal zur Hälfte leer. Dann fiel er heißhungrig über Thunfisch und Nudeln her.

»Armer Kleiner! Es tut mir so leid für dich, dass du ausgerechnet bei diesem verantwortungslosen Mistkerl gelandet bist. Man sollte ihn auch mal ein paar Tage lang hungern lassen, damit er mal selbst sieht, wie das ist.«

Sie machte eine wegwerfende Handbewegung.

»Aber vermutlich wäre das völlig sinnlos. Solche Typen lernen ja doch nichts dazu. Die werden höchstens aggressiv und verdreschen einen, wenn man ihnen den Spiegel vors Gesicht hält.«

Ivie band die Schnüre am Balkongeländer fest, damit sie das Tablett am Abend wieder hochziehen und die Fütterungsaktion bei Bedarf wiederholen konnte.

Sie wusste ja nun schon aus Erfahrung, dass der Nachbar am Abend, wenn er aufwachte, sofort loszog und erst frühmorgens wieder zugedröhnt oder volltrunken nach Hause kam. Bestimmt würde er sich nicht damit aufhalten, mit dem Kleinen Gassi zu gehen oder ihn zu füttern. Wozu sich so einer einen Hund anschaffte, das konnte sie nun wirklich nicht verstehen.

»Guten Appetit, Kleiner«, wünschte sie dem Hund. »Ich muss jetzt ins Krankenhaus. Am Abend komme ich wieder und bringe dir richtiges Hundefutter mit. Lass den Kopf nicht hängen, okay? Das Leben sieht im Moment für uns beide nicht besonders rosig aus. Aber wir werden das schon irgendwie durchstehen, nicht wahr?«

»Wuff«, sagte der kleine Hund und schaute aus kugelrunden dunklen Knopfaugen zu ihr auf. Ivie hatte das Gefühl, als ob er sie voll und ganz verstanden hätte.

Ein Blick auf ihre Armbanduhr sagte ihr, dass sie schon verdammt spät dran war. Sie kleidete sich hastig an, band sich ein buntes Tuch in Piratenmanier um den Kopf und rannte los.

***

Prof. Lutz Weidner, der Chefarzt der Frankfurter Sauerbruch-Klinik, kniff die Augen zusammen und musterte den mittelalten Herrn im dunklen Businessanzug, der die große Eingangshalle des Krankenhauses gerade durch die gläserne Drehtür betreten hatte und jetzt leise murmelnd vor sich hin schimpfte.

»Er muss verrückt geworden sein! So was ist mir in all den Jahren noch nie untergekommen. Möchte wissen, was mit dem los ist. Da stimmt doch was nicht. Kein normaler Mensch benimmt sich so. In einem schlechten Film vielleicht, aber doch nicht in der Realität. Bin gespannt, was er mir zu sagen hat, wenn ich ihn ...«

»Herr Maisel?«, rief Lutz Weidner fragend, als er in dem Mann den Filialleiter seiner Bank erkannt zu haben glaubte. »Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«

»Wie ...?« Der Mann, der mit tief gesenktem Kopf auf den Informationsschalter zustrebte, blieb stehen und schaute sich suchend um. Als er den Chefarzt erkannte, glättete sich seine sorgenvoll gefurchte Stirn, und auf den verkniffenen Lippen breitete sich ein freundliches Lächeln aus.

»Ach, Sie sind das, Herr Prof. Weidner! Guten Morgen. Ich wollte mich gerade am Schalter erkundigen, wohin ich muss. Das ist ja hier das reinste Labyrinth.«

»Guten Morgen!«, grüßte der Klinikchef zurück. »Sie sind doch nicht etwa krank?«

»Nein, ich nicht«, winkte der etwa Fünfzigjährige kopfschüttelnd ab. »Aber mit Ihrem Verwaltungsdirektor, mit dem stimmt etwas nicht. Er muss verrückt geworden sein. Völlig verrückt!«

»Und warum glauben Sie das?« Prof. Weidner zog alarmiert die Augenbrauen hoch.

»Stellen Sie sich das mal vor!«, erwiderte der Banker. »Er hat mich heute in aller Herrgottsfrühe auf meinem privaten Handy angerufen und von mir verlangt, ich solle so schnell wie nur irgend möglich alle seine Konten leeren und ihm eine halbe Milli...«

Herr Maisel brach mitten im Wort ab und erbleichte.

»Himmelherrgott noch mal, was mache ich denn da? Das Bankgeheimnis! Ich hätte Ihnen das nicht erzählen dürfen, Herr Professor. Damit mache ich mich strafbar. Bitte vergessen Sie sofort wieder, was ich gesagt habe.«

»Ich fürchte, das ist mir leider nicht möglich.« Lutz Weidner zuckte mit den Schultern. »Etwas zu vergessen, das klappt leider meistens nur dann, wenn man sich irgendetwas unter allen Umständen merken will. Ich verspreche Ihnen jedoch, Sie nicht zu verpetzen. Allerdings mache ich mir jetzt Sorgen. Eine halbe Million, sagten Sie?«

Der Filialleiter seufzte abgrundtief.

»In kleinen, gebrauchten Scheinen. Wie in einem schlechten Krimi. Nein, so etwas habe ich wirklich noch nie erlebt. Wofür braucht er das Geld so plötzlich? Warum in bar und warum in kleinen Scheinen?«

»Wenn ich das wüsste!« Der Chefarzt schüttelte den Kopf. »Hat er denn überhaupt so viel?« Er zuckte die Achseln, als der Banker ihn besorgt anblickte. »Jetzt ist es auch schon egal«, beschwichtigte er ihn. »Jetzt können Sie mir ruhig auch den Rest erzählen. Wie gesagt, ich werde schweigen wie ein Grab.«

»Er hat verlangt, dass ich das, was bis zur halben Million fehlt, durch einen Kredit aufstocken soll. Das wären dann etwas mehr als zweihunderttausend Euro. Er bezahlt sich ja selbst ein viel zu geringes Gehalt, deshalb ist er trotz seines fortgeschrittenen Alters und seiner gehobenen Position immer noch kein Millionär. Nicht mal ein halber.«

»Und ... haben Sie das Geld dabei?«

»Sind Sie völlig verrü...« Maximilian Maisel schlug sich erschrocken eine Hand vor den Mund. »Entschuldigung! Wie komme ich denn dazu, so mit Ihnen zu reden? Da können Sie mal sehen, wie mich diese Sache verwirrt. Ich bin ja schon total ...«

Er drehte mit dem Zeigefinger ein paar schnelle Kringel über seiner Stirn.

»Aber nein, natürlich habe ich das Geld nicht dabei. Ich wollte mich erst einmal persönlich davon überzeugen, dass er nicht irgendwie ... in einer schlimmen Nervenkrise steckt, um es einmal so zu sagen.«

Direktor Rohrmosers merkwürdige Forderung schien den Banker selbst in eine Nervenkrise gestürzt zu haben. Seine buschigen Augenbrauen zuckten hektisch auf und ab, und Lutz Weidner konnte sehen, wie seine Halsschlagader über dem viel zu engen Hemdkragen heftig pulsierte.

»Bei einer solchen Forderung muss man sich doch Gedanken machen«, fuhr er fort. »Als Bankbeamter ist man doch auch irgendwie so eine Art Arzt oder Seelsorger, nicht wahr? Und ehrlich gesagt wirkt das auf mich fast ein bisschen so, als ob er alles hinschmeißen und irgendeine Dummheit begehen wollte, wenn Sie verstehen, was ich meine.«

»Ich komme mit!« Prof. Weidner ging entschlossen auf den Aufzug zu. »Ich muss wissen, was in ihn gefahren ist. Er benimmt sich schon seit ein paar Tagen so merkwürdig. Da stimmt irgendetwas ganz und gar nicht. Vielleicht wird er erpresst?«

»Nein!«, protestierte der Banker. »Ich meine ... erpresst, ja, vielleicht. Daran habe ich auch schon gedacht. Aber wenn Sie mitkommen, dann weiß er doch gleich, dass ich Ihnen ...«

»Keine Sorge!«, fiel der Professor ihm ins Wort. »Wir drehen es so, als ob ich zufällig zur selben Zeit die Idee gehabt hätte, ihn zu besuchen. Und zufällig sind wir uns im Lift begegnet. So etwas kommt vor. Da denkt sich bestimmt niemand etwas dabei.«