Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Brunnen Verlag Gießen

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ali Husnain wird in einer hochgeachteten, reichen Familie in Pakistan geboren. Er hat alles – Prestige, Sicherheit, Wohlstand, Bildung, eine hohe soziale Stellung. Doch dann begegnet er in dramatischer Weise Jesus und trifft eine gefährliche Entscheidung – die Entscheidung seines Lebens: Er verlässt den Islam und wird Christ. Obwohl Ali noch ein Teenager ist, steht sein Name schon auf der Todesliste von Islamisten, was ihn dazu zwingt unterzutauchen. Ohnmächtig muss er miterleben, wie seine heile Welt zerbricht. Immer mehr geliebte Menschen kehren ihm den Rücken. Selbst seine Familie wird zur Zielscheibe der Verfolger und ist gezwungen, sich von ihm loszusagen. Nach seiner Flucht nach England wird gegen ihn eine "Fatwa" erlassen, ein Todesurteil durch ein Scharia-Gericht. Dann spricht Jesus wieder zu ihm … "Alis Geschichte liest sich spannender als ein Krimi. Aber es wird auch spürbar, unter welch immensem Druck Christen aus muslimischem Hintergrund in vielen Ländern heute stehen. Und wie das Leben eines Einzelnen für andere zum Segen werden kann." Markus Rode, Leiter Open Doors Deutschland

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 367

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

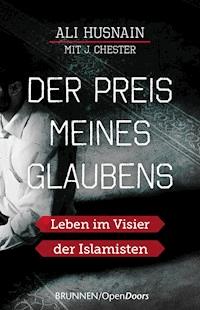

Ali Husnain/J. Chester

Der Preis meines Glaubens

Leben im Visier der Islamisten

Brunnen Verlag / Open Doors

Die englischsprachige Originalausgabe erschien unter dem Titel „The Cost – My Life on a Terrorist Hit List“ bei Zondervan, Grand Rapids. Die Lizenzausgabe wurde veröffentlicht aufgrund einer Vereinbarung mit The Zondervan Cooperation L.L.C.

in der Verlagsgruppe HarperCollins Christian Publishing, Inc.

© 2016 by Ali Husnain

Deutsch von Dr. Friedemann Lux

Zum Schutz der Privatsphäre sind die Namen der meisten Personen in diesem Buch geändert. Die Dialoge habe ich aus dem Gedächtnis rekonstruiert. Die Aussagen und Handlungen aller Personen in diesem Buch sind nicht als Aussagen und Handlungen von Personen gleichen Namens zu verstehen. A. H.

© der deutschen Ausgabe:

2017 Brunnen Verlag Gießen

Umschlagfoto: selimaksan/iStock

Umschlaggestaltung: Jonathan Maul

Satz: DTP Brunnen

Druck: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm

ISBN Buch 978-3-7655-4308-1

ISBN E-Book 978-3-7655-7469-6

www.brunnen-verlag.de

Für meine Tante Gulshan,für all deine Mühe und Gebete.

Inhalt

Prolog: Nur eine einzige Reisetasche

1. Entführt

2. Ein Knurren in der Nacht

3. Baba-jan

4. Mord auf der Straße

5. Besuch in England

6. Ein Ungläubiger in der Familie

7. „Komm zurück zum Islam!“

8. Jesus, nur Jesus

9. Ein neuer Friede

10. Der Mullah mit dem Messer

11. Mein Name auf ihrer Liste

12. Blutspur

13. Im Wald der Angst

14. Mut zum Vergeben

15. Wütend auf Gott

16. Aufgespürt!

17. Mehr, als ich zu hoffen wagte

18. Überwinde das Böse mit Gutem

Danke!

Prolog: Nur eine einzige Reisetasche

Ich war gerade siebzehn geworden und absolut nicht vorbereitet auf all das, was mich plötzlich bedrohte.

„Kafir! Ungläubiger!“ Drei Monate war es jetzt her, dass die wütenden Schreie die Luft zerrissen und hundert Hände von Menschen, die ich für meine Freunde gehalten hatte, mich mit Urgewalt auf den staubigen Boden gepresst hatten. Drei Monate, seit ich gesehen hatte, wie der schwarz gekleidete Mullah auf mich zumarschierte und die Klinge des Messers, die so lang war wie meine Hand, in der Spätnachmittagssonne aufblitzte. Drei Monate, seit ich gespürt hatte, wie die Klinge meine Haut durchstieß und tief zwischen meine Rippen drang. Drei Monate – und immer noch tat es weh, wenn ich versuchte, meinen linken Arm zu bewegen. Äußerlich hatte der Messerstich nur eine Narbe hinterlassen, die so breit wie mein Daumen war, aber der Schmerz in den Tiefen meiner Brust hatte kein bisschen nachgelassen. Doch das alles war nichts gegen die Angst.

Die Angst war schlimmer als die Schmerzen.

Mein Magen war ständig verknotet, alle Augenblicke stockte mir der Atem und meine Muskeln waren in ständiger Alarmbereitschaft, als müsste ich gleich um mein Leben rennen. In den Wochen nach der Messerattacke, als die Straße meines Lebens sich mehr und mehr in einen erstickenden Treibsand verwandelt hatte, war meine Angst immer stärker geworden. Ich hatte kaum noch Appetit, ich schlief fast gar nicht mehr und war überhaupt nicht in der Lage, innerlich Luft zu holen und zur Ruhe zu kommen. Alles, was ich spürte, alles, was ich fühlte, alles, was ich kannte, war Angst.

Drei Monate hatten aus einem selbstbewussten jungen Mann, der anfing, seine Lebenspläne zu verwirklichen, einen verletzten und verwundeten Jungen gemacht, der Angst vor der Dunkelheit hatte und sich danach sehnte, dass seine Mutter kam und sich um ihn kümmerte. Es war nicht ganz das, was ich vom Leben erwartet hatte. Jeder, der mich von früher kannte, wäre zutiefst erschrocken gewesen, wenn er mich in meinem Elend gesehen hätte.

In Pakistan sagt der Name eines Menschen eine Menge über ihn aus. Ein Blick auf den Familiennamen und man weiß sofort, wo der Betreffende herkommt und was sein sozialer Status ist. Mein Name gehörte zu den angesehensten, die es überhaupt gab.

Ich heiße Ali Sayed Husnain Schah. Dieser Name weist auf eine denkbar hohe Herkunft hin, mit einem Stammbaum, der bis zur Geburt des Islam, ja Mohammeds zurückreicht.

Ali ist der Name des Mannes, der Mohammeds erste Tochter heiratete, ja der Mohammeds erster Jünger wurde und der den Zweig des Islam – den schiitischen Islam – gründete, zu dem meine Familie gehört. Wer Schah heißt, gehört in meiner Heimat zur Oberschicht: Man findet in Pakistan viele Schahs in den obersten Etagen der Gesellschaft, von der Wirtschaft bis zur Regierung.

Aber was wirklich zählt, ist der Name Sayed. Wir Sayeds sind die Crème de la Crème des Landes; wir gehen auf die besten Universitäten, wir sind die, deren Meinung zählt und die man gerne auch finanziell unterstützt. Wir sind die Privilegierten, und dementsprechend war ich aufgewachsen. Wo ich ging und stand, ob in der Moschee oder im Country Club, galt ich als aufsteigender Stern, ein junger Mann mit einer glänzenden Zukunft.

All das war aus und vorbei. Ich hauste in einer Bruchbude im Wald. Aus dem Prinzen war ein Aussätziger geworden.

Ami, meine Mutter, hatte mich in den Wochen, die ich in meinem Versteck hauste, nicht besucht. Es wäre zu gefährlich gewesen. Das verstand ich gut, aber es stoppte meine Tränen nicht. Ich achtete immer darauf, in die schmutzige Decke hineinzuweinen, die ich unter dem Bett gefunden hatte, damit niemand mich hörte.

Aber heute würde ich endlich mein kleines Gefängnis verlassen.

Baba-jan, mein Stiefvater, kletterte vorsichtig aus seinem staubigen SUV. Mein kleiner Bruder, Misim, rannte zu mir, als ob es um sein Leben ginge. Mehrere Minuten lang sagte keiner von uns etwas; erst fielen wir uns in die Arme, dann saßen wir Seite an Seite da, seine kleinere Hand in der meinen. Es war still – eine selige Stille.

Während Baba-jan meine paar Sachen aus dem Haus holte, saßen Misim und ich im Auto und betrachteten die Szene. Die Hütte, in der ich den letzten Monat gehaust hatte, war alt und eine halbe Ruine. Die Wände sahen aus, als habe ein ungeduldiges Kind die Ziegel geformt und aufeinandergeschichtet. Das Wellblech auf dem Dach war rostig und von Ranken überwuchert. Dazu die ebenfalls von Ranken und Dornen bewachsene kleine Lichtung und die hohen Bäume ringsherum, die nur einen Teil des Sonnenlichts durchließen – und mein Unterschlupf sah mehr wie ein Grabmal als wie ein sicheres Haus aus.

Ich schloss die Augen. „Nomi“, sagte Misim. Nomi war in Pakistan ein häufiger Spitzname für clevere Kinder. So hatten mich alle genannt, als ich kleiner gewesen war. Ich spürte Misims vorsichtigen Händedruck, während er fortfuhr, und musste daran denken, wie mein Leben gewesen war, bevor alles anders wurde. „Baba-jan wollte eigentlich den Honda nehmen, aber ich hab ihm gesagt, er soll den Range Rover nehmen. Den magst du doch lieber, oder?“

„Das hast du gut gemacht, Misim“, sagte ich. Ich lächelte und drückte mich tiefer in den Ledersitz, um meine Anerkennung zu zeigen. „Danke.“ Ich sah ihn an. Er war größer geworden, seit ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, auf der Oberlippe wollten die ersten Barthaare sprießen. Aber sein Lächeln war immer noch das gleiche. Genauso hatte er gegrinst, wenn ich ihn mit in Onkel Faisals Laden nahm und ihm eine Handvoll Rupien gab, um Videospiele zu spielen. Oder wenn ich ihn auf dem Lenker meines Motorrads mitfahren ließ, während wir durch die Straßen kurvten. Doch das Lächeln verschwand abrupt, als ich ihn fragte: „Wo sind die anderen, Misim?“ Ja, wo war Zainab, meine Schwester? Und meine Mutter?

Er schaute zur Seite. „Die sehen wir am Flughafen.“

Die Fahrt zum Flughafen dauerte eine Stunde, vielleicht auch zwei. Lange Zeit sah man nichts als Bäume. Ich hatte in meinem Versteck gewusst, dass der Wald groß war, aber erst jetzt merkte ich, wie groß er war. Meile um Meile rumpelten wir über den Lehmweg, und rechts wie links nur Bäume, Bäume, Bäume. Baba-jan schaute mich im Rückspiegel an. –Siehst du jetzt, warum du hierhin musstest, Nomi? Es war der sicherste Ort für dich.“

Sicher? Du hast ja keine Ahnung, wie ich mich gefühlt hab …Ich musste an die Nächte denken, in denen die Stunden wie Monate schienen. Was hatte ich für eine Angst gehabt bei jedem Sonnenuntergang, während in mir mit jeder Minute die Panik vor dem Moment wuchs, wenn es richtig dunkel wurde und die Geräuschkulisse des Waldes sich veränderte. Jede Nacht hatte ich vor Angst bibbernd in der hintersten Ecke der Hütte gekauert, darauf wartend, dass die Sonne wieder aufging und der Wald wieder stiller wurde. Ich hatte versucht, sie zu verdrängen, die Schreckensbilder, die mir durch den Kopf zogen. Ich flüsterte verzweifelte Gebete – um Gottes Hilfe, um seinen Schutz oder auch um einen schnellen, möglichst schmerzfreien Tod. Stunde um Stunde hockte ich so da, bis es draußen heller wurde und ich durch das Fenster wieder die Umrisse der Bäume sah. Erst dann ging mein Adrenalinspiegel so weit zurück, dass ich es fertigbrachte, mich auf das Charpai zu legen, das wackelige Bett, dessen dünne, schmutzige Matratze auf einem noch dünneren Rahmen ruhte, bei dem der Lattenrost durch eine Art Geflecht aus verfilzten Schnüren ersetzt war. Erst wenn die Sonne aufgegangen war, konnte ich endlich versuchen, etwas Schlaf zu finden.

Endlich kamen wir jetzt aus dem Wald heraus und Baba-jan bog auf eine richtige Asphaltstraße ein. Nun fühlte ich mich besser. Misim begann, mich mit Süßigkeiten und Limonade zu verwöhnen; er wusste, dass ich den ganzen letzten Monat fast nur Dhal (eine Art Linsengericht) und Reis gegessen hatte. Er erzählte mir, dass er beim Kricket immer besser wurde und dass die Schule nach wie vor ätzend war. Ich redete nicht viel. Am liebsten hätte ich ihn gefragt, was Ami und Zainab machten, aber ich wollte nicht, dass er wieder lügen musste.

Die Süßigkeiten, Misims gelegentliche Bemerkungen und die vertraute Rückbank von Baba-jans Auto schufen eine Atmosphäre, in der ich wieder ein wenig ich selbst sein konnte – der Ali Husnain von damals, bevor alles anders wurde. Ich erinnerte mich daran, wie ich mit meinem 125-ccm-Motorrad die Straßen unsicher gemacht hatte, während drei meiner Freunde hinter mir saßen.

Ich versuchte, mir vorzustellen, was mich am Flughafen erwartete. Besser nicht zu intensiv daran denken, dass ich bald Ami wiedersehen würde; nach zehn Wochen ohne sie trieb mir der bloße Gedanke an das baldige Wiedersehen die Tränen in die Augen. Ich rief mir stattdessen den Plan ins Gedächtnis, den Baba-jan mir vor einer Woche eröffnet hatte.

„Du kannst nicht für den Rest deines Lebens hier bleiben“, hatte er gesagt, als er das letzte Mal mit dem Vorrat für die nächste Woche zu meinem Versteck gekommen war. „Wir haben beschlossen, dass du nach England gehen wirst.“ Meine Miene muss wohl meine Panik verraten haben, denn er fügte rasch hinzu: „Natürlich nicht allein, sondern mit deiner Familie. Deine Mutter, deine Schwester und dein Bruder werden dich begleiten.“

Mit meinen Lieben nach England – es war fast zu schön, um wahr zu sein. Den ganzen Rest jenes Tages stellte ich mir vor, wie ich bald wieder mit den Menschen zusammen sein würde, die mir die liebsten in der Welt waren. Wieder nach England und dort ein neues Leben beginnen unter all den fremden Menschen und dem grauen Himmel … Ich würde Misim Basketball beibringen und grinsend zuschauen, wie Amis Augen sich weiteten beim Anblick von Supermärkten, die so groß waren wie ein ganzes Einkaufszentrum. Ich würde ihr Fremdenführer sein, und gemeinsam würden wir dieses neue Abenteuer bestehen. Und vielleicht würden sie sogar anfangen zu verstehen, was mit mir passiert war in diesem Land. Vielleicht könnte ich sie ihnen endlich begreiflich machen, die große Veränderung in meinem Leben.

Es war ein ganz anderer Ali Husnain gewesen, der vor anderthalb Jahren England besucht hatte. Ich hatte diesen Besuch voller Hoffnung und Ehrgeiz begonnen, und ich beendete ihn mit dem Feuer eines unaussprechlich wunderbaren Geheimnisses in meinem Herzen. Aber dieses Geheimnis hatte mich um ein Haar das Leben gekostet. Meine Zuversicht war verflogen, das Bemerkenswerteste an meinem Herzen war die Narbe an seiner Seite, und das Geheimnis war keines mehr; alle kannten es – von meinen Freunden über meine Lehrer und Baba-jans Geschäftsfreunde bis zu den Militanten, die mich Kafir nannten und behaupteten, dass der Koran ihnen das Recht gab, mich zu töten.

Ich versuchte, nicht an sie zu denken, sondern an das, was jetzt kommen würde. Dabei schaute ich zu den startenden Flugzeugen hinauf, die über unserem Auto höher und höher in den tiefblauen Himmel stiegen. Bald würde ich in einem von ihnen sitzen und in mein neues Leben fliegen.

Ich konnte es kaum erwarten, Ami und Zainab zu sehen. Meine Beine waren mir nicht schnell genug, als wir zum Terminal gingen, und ich fing an, zu hüpfen wie Misim, als wir uns einen Weg zwischen all den Taxis, Rikschas und Bussen bahnten. Ich war wieder ein Kind, voller Vorfreude; ich hatte das Gefühl, hundert Luftballons in meinem Bauch zu haben, die mich gleich hoch in den Himmel heben würden.

Als ich sie sah – sie standen direkt hinter dem Eingang –, konnte ich mich nicht mehr bremsen und fing an zu rennen. Ich lachte und weinte gleichzeitig, ich konnte sie nicht mehr zurückhalten, die Freude und Erleichterung über dieses Wiedersehen. Dann lag ich in Amis Armen und all die Angst und Verwirrung fielen von mir ab. In den Armen meiner Mutter, mit dem Duft ihres Haars unter ihrem Hidschab in meiner Nase war ich in Sicherheit. Ich war von der quirlenden Menschenmenge eines Großflughafens umgeben, aber ich war zu Hause. Endlich.

Ich trat zurück und sog tief die Luft ein. Auch Zainab umarmte mich, aber nur kurz, dann half sie Misim, der mit dem Gepäckwagen kam. Auf dem Gepäckwagen stand eine Reisetasche.

Eine Tasche. Sonst nichts.

„Wo ist das andere Gepäck?“, fragte ich. Ich wusste die Antwort schon und trotzdem war mir, als ob mir jemand einen Faustschlag in die Magengrube gab.

„Nomi“, sagte Ami. Ihre Augen waren nass, ihre Hände griffen nach meinen. Sie rang nach Worten.

Baba-jan kam ihr schließlich zu Hilfe: „Sie haben ihre Visa noch nicht gekriegt, aber sie kommen nach, sobald sie können. Es wird nicht lange dauern.“

Ich spürte plötzlich ein Loch in meiner Seele. Die Freude und Erleichterung, der tröstende Duft der Haare meiner Mutter – plötzlich war das alles wieder weg. Ade, Familienausflüge in England! Ich würde gleich in ein Flugzeug steigen, aber nicht, um ein neues Leben aufzubauen, sondern um für immer aus meinem alten zu verschwinden. Meine schlimmsten Ängste wurden wahr.

Ich muss wohl in einer Art Schockzustand gewesen sein, denn wenn jemand mich fragen würde, was meine Familie und ich miteinander machten, bevor es ans Abschiednehmen ging, könnte ich ihm nicht viel erzählen. Ich weiß noch, dass wir auf kalten Metallstühlen saßen und schweigend irgendetwas aßen. Alles, woran ich denken konnte, war, dass dies hier vielleicht das letzte Mal war, dass ich meine Familie sah.

Ich hatte einiges durchgemacht in den letzten Wochen, aber das hier war das Schlimmste. Der Gedanke, dass unser „Auf Wiedersehen“ sehr wahrscheinlich ein „Auf Nimmerwiedersehen“ sein würde, fraß wie ein Gift in mir. Und während Baba-jan darüber redete, was sie gerade so zu Hause machten, und Misim meinen Teller leer aß, musste Ami an dasselbe denken wie ich; ich merkte es an ihrem Schweigen, an ihren traurigen Augen, an der Art, wie sie unter dem Tisch meine Hand ganz fest drückte.

Irgendwann war es dann so weit. Baba-jan reichte mir einen Umschlag. „Schau hier“, sagte er, „das Visum, Geld und die Tickets. Hin- und Rückflug, mit offenem Rückflugdatum, aber das mit dem Rückflug hat erst mal Zeit.“

Ich schaute den Umschlag kurz durch. Es schien alles in Ordnung zu sein. Das Visum sah genauso aus wie bei meinem ersten Englandbesuch und jawohl, das Ticket war eines mit offenem Rückflugdatum. Aber war es nicht in Wirklichkeit ein einfaches Ticket? Warum hatte Baba-jan überhaupt das Geld für ein Rückflugticket ausgegeben? Ich kämpfte gegen meine Tränen an und befahl meinen Füßen, meiner Familie zu folgen, als sie aufstanden und auf den Abflugbereich zusteuerten.

Es gab keine langen Warteschlangen, mein Flug war nicht gestrichen oder verspätet. Kein Aufschub, keine Gnadenfrist. Da war der Durchgang zu den Sicherheitskontrollen, rechts und links flankiert von je einem Polizisten, der die Pässe und Tickets prüfte und die Passagiere durchwinkte.

Zainab reichte mir meine Reisetasche. „Ich hab ein paar von deinen Lieblingssachen reingetan“, sagte sie. „Grüß Tante Gulshan von mir.“ Wir umarmten uns kurz. Mein Bruder Misim umarmte mich länger, aber dann trat auch er zurück. Baba-jan gab mir die Hand und legte kurz den Arm um meine Schultern. Ami umarmte mich am längsten. Ich kam mir hilflos und verloren vor in dieser Umarmung; auf einmal fühlte ich mich wieder wie ein ganz kleiner Junge.

„Es ist Zeit“, sagte Baba-jan. Seine Hand drückte mich in Richtung auf die Schiebetür zwischen den Polizisten. Ich nahm meine Tasche und ging los. Wie leicht die Tasche war, viel zu leicht für so eine weite Reise. Als ich zu den Polizisten kam, drehte ich mich um und schaute zurück. Da standen Zainab, Misim, Ami und Baba-jan, eine winzige Insel in dem Menschenstrom, der sich um sie herum ergoss.

Wir starrten einander an. Jemand trat zu mir und fragte mich, ob ich durch die Tür wollte. Ich winkte ihn an mir vorbei, den Blick unverwandt zu meinen Lieben hin gerichtet, die mir weiter nachsahen. Immer mehr Reisende kamen, die an mir vorbeimussten, und ich winkte auch sie vorbei, entschlossen, diesen Augenblick so lange wie irgend möglich auszukosten. Die Geräusche des Flughafens schienen lauter zu werden – die Stimmen der Menschen, die Lautsprecherdurchsagen, das Rattern der Gepäckwagen. Ich versuchte, sie zu überhören.

„Worauf warten Sie?“ Einer der Polizisten war zu mir getreten. Er baute sich vor mir auf und durchbrach den letzten Augenkontakt zu meiner Familie. „Sie können hier nicht ewig stehen bleiben. Gehen Sie da durch.“

Ich erwachte aus meiner Trance, drehte mich um und ging durch die Tür. Vor mir waren mehr Menschen, Geräte, Polizisten und Lärm. Nur noch ein einziger Blick zurück, bevor ich mich dorthin begab. Alles, was ich sehen konnte, waren die verspiegelten Türen, die sich hinter mir geschlossen hatten. Anstatt meiner Verwandten sah ich nur die Menschenmassen, die ihr Gepäck auf Förderbänder stellten und vor den Scannerschleusen Schlange standen; davor mein eigenes Spiegelbild. Ich sah klein und mitgenommen aus, gerade so wie meine Reisetasche. Mein Gesicht mit den tränenverschwollenen Augen schien jemand anderem zu gehören.

Und ich wusste endgültig: Du bist allein, ganz allein.

Konnte es etwas geben, das so viel Schmerz und Verlust wert war?

Da war der Polizist wieder. Er schob mich in eine der Warteschlangen. Ich hörte, wie die Schiebetüren hinter mir wieder aufglitten, aber ich wusste: Es würde nichts bringen, mich noch einmal umzudrehen.

Ich wusste: Meine Familie war fort.

1. Entführt

Meine erste Entführung war ganz anders als die zweite. Bei beiden hatte ich Angst, aber es ist die erste, die mich bis heute in meinen Albträumen verfolgt – vielleicht weil ich damals erst vier Jahre alt war. Oder weil ich zum ersten Mal in meinem jungen Leben (noch bevor ich gelernt hatte, mir richtig die Schuhe zuzubinden) erkannte, dass das Leben gefährlich sein kann. Wahrscheinlich aber vor allem deswegen, weil der Entführer mein eigener Vater war.

Der Tag, als es passierte, war so heiß, dass ich Angst hatte, die Sonne würde die Erde aufsaugen. Der Sommer hatte alles erobert: den ausgetrockneten Boden, den leeren Himmel und alles, was dazwischen war. Ich weiß noch, dass ich Angst hatte, nach draußen zu gehen.

„Nomi!“, zischte Ami, meine Mutter. „Zieh dir die Schuhe an, mach schon!“ Gewöhnlich machte sie mir mit sanfter Stimme Mut, während ich mich mit den Schuhbändern abmühte; manchmal führte sie sogar einen kleinen Freudentanz mit mir auf, wenn mir das schwierige Werk endlich gelungen war. So war sie immer zu mir – freundlich, geduldig und lustig, irgendwo zwischen einer Mutter und einer großen Schwester. Nie hatte ich auch nur die Spur eines Zweifels daran, dass sie mich zutiefst liebte.

Aber jetzt war sie anders als sonst. Ihre Stimme klang gepresst und sie stand nicht geduldig neben mir, sondern lief hektisch durch das Haus, von einem Zimmer ins andere, während sie Zainab zurief, Misim zu holen, der damals noch ein kleines Baby war, und zu uns zu kommen. Selbst mit meinen vier Jahren spürte ich, dass etwas nicht stimmte.

Ich erinnere mich an die dünnen, grellen Rufe meiner Schwester nach unserer Mutter. An Amis ungeduldige Antworten und an mein eigenes unwilliges Stöhnen über die blöden Schuhe, die nicht so wollten wie ich. Und an ein drittes Geräusch – eine tiefe, zornige Stimme, wie das Grollen eines Steinschlags. Die Stimme meines Vaters. Nein, nicht meines Stiefvaters, Baba-jan, sondern meines leiblichen Vaters. Er war ein furchtbarer Mann.

Jetzt fing er an zu schreien und zu brüllen. Dann stand Ami wieder vor mir. „Dschaldi, dschaldi!“ („Beeil dich!“) Dann war sie wieder weg, und ich nahm den Kampf mit den Schuhbändern wieder auf. Umsonst. Die Hitze war zu stark und ich wollte am liebsten schlafen, aber ich wusste: Ich musste die Schuhe zubinden. Schließlich nahm ich sie in die Hand und lief mit ihnen nach draußen. Wo war meine Mutter?

Das Schreien kam aus dem Hof. Ich hatte das Gefühl, als ob die Sonne mein Augeninneres nach außen drehte. Ich kniff sie zusammen. Da war er. Der schwarze Schatten dahinten war mein Vater und hinter ihm stand eine kleine Menschenmenge. Mit der einen Hand hatte er Ami an der Kehle gepackt und stieß sie gegen eine Wand, mit der anderen, freien Hand schlug er sie, jeden Hieb mit einem Schrei begleitend. Die Zuschauer johlten und grölten. Es werden nur etwa fünfzehn gewesen sein, aber für meine Ohren klangen sie wie eine ganze Armee.

Die Hitze sog mir die Spucke aus dem Mund und die Luft aus der Lunge, aber irgendwie gelang es mir zu schreien. Es war wohl dieser Schrei, der die Faust meines Vaters stoppte. Meine Mutter nutzte dieses Zögern, um sich aus dem Eisengriff meinen Vaters herauszuwinden, zu mir zu rennen, mich auf die Arme zu nehmen und mit mir weiterzurennen. Ich weiß noch, dass es mir wie Fliegen vorkam und dass ich das mochte.

Erst als wir durch das Tor an der Hinterseite unseres Hauses hindurch waren, setzte meine Mutter mich wieder ab. Vor uns waren rechts und links bewässerte Felder und dazwischen ein schmaler Weg auf einer Art Damm. „Renn!“ Ami sauste los, Misim in ihren Armen, Zainab an ihrer Seite. Die Hitze des Bodens und die Angst davor, von dem schmalen Weg ins Wasser zu fallen, waren wie Bremsklötze an meinen Beinen. Von hinten kam das Schreien meines Vaters, wie das Brummen eines Bären, der seine Beute verfolgt. Wilde Flüche gegen meine Mutter, immer lauter. Ich stolperte, meine Hände schrammten über einen sonnenheißen Stein. Ich stolperte wieder; diesmal sah ich, wie Blut aus meinem Handteller quoll. Beim dritten Stolpern verlor ich meine Schuhe. Ich drehte mich um, um sie aufzuheben, und sah die wilde Jagd hinter mir, an der Spitze mein Vater. Ich drehte mich wieder zurück; Ami hatte angehalten und rief: „Lass ihn in Ruhe! Lass ihn in Ruhe!“

Dann flog ich wieder. Meine Beine hatten den Boden verlassen. Mit einer Hand presste mich mein Vater an seine Seite. Er roch komisch. Dann eine Fahrt in einem fremden Auto und ein Haus, in dem ich noch nie gewesen war. Ein Zimmer mit einer Tür, deren Klinke zu hoch für mich war. Ich erinnere mich, dass ich Hunger und Durst hatte und mich fragte, warum keiner kam, wenn ich rief. Irgendwann Stille. Ich schlief auf einem der dunklen Teppiche ein, die auf dem Fußboden lagen und nach Staub und Hund rochen.

Ich weiß nicht, wie viele Tage ich in diesem Zimmer gefangen war, aber ich weiß, dass es mir gar nicht gut ging, als ich endlich befreit wurde. Es war mein Onkel, Amis Bruder, der mich fand. Er war Polizeibeamter in Lahore und hatte damit sowohl die nötigen Beziehungen als auch die Amtsautorität, um die Pläne meines Vaters zunichtezumachen. Doch selbst er war schockiert darüber, in was für einem Zustand ich war. Er berichtete, dass ich verweint und ganz durcheinander war in diesem Zimmer und dass meine Hosen klatschnass und schwer waren und so stanken, dass ihm fast übel wurde.

Nachdem mein Vater mich entführt hatte, tat Ami etwas, was eine Frau in Pakistan einfach nicht tut: Sie reichte die Scheidung ein. In Pakistan hat eine Ehefrau dort zu bleiben, wohin sie durch ihre Heirat gekommen ist: unter der Autorität ihres Mannes und seiner Familie. Was ihr Mann tut, hat sie nicht zu hinterfragen, seine Schläge hat sie geduldig zu ertragen. Sie ist sein Privatbesitz, mit dem er machen kann, was er will.

Der Versuch, aus der Ehe mit einem gewalttätigen Mann auszubrechen, kann die Frau teuer zu stehen kommen. Oft wird die Gewalt noch schlimmer; selbst Morde sind nicht selten. Und für die paar Glücklichen, denen die Scheidung gelingt, ist die Gefahr noch lange nicht vorbei. In Pakistan ist eine alleinstehende Frau ungefähr das Schutzloseste, was es gibt – vor allem dann, wenn sie selber an ihrem Ledigsein „schuld“ ist.

Jahre später hat Ami mir erzählt, dass sie sich die Entscheidung, sich von meinem Vater scheiden zu lassen, nicht leicht gemacht hatte. In ihrer Familie erwartete man von einem Ehemann mehr als Schimpfen und Schläge. Wie andere Sayed-Frauen auch, war meine Mutter eine Frau von Format und im Wohlstand aufgewachsen. Aber nicht nur im Wohlstand; sie hatte eine Erziehung und Bildung genossen, die sie erwarten ließ, dass die Menschen sie mit Respekt behandelten, auch wenn sie eine Frau war. Leider erwies ihre Herkunft sich als zweischneidiges Schwert, denn für ihre Familie kam für sie nur ein Ehemann von ähnlicher sozialer Stellung in Frage – ein Schah. Dass sie einen anderen Mann liebte, spielte keine Rolle; ihr Vater suchte ihren Ehemann aus und der Entscheidung des Vaters fügte man sich.

Kurz gesagt: Mein Vater hatte zwar den richtigen Namen, aber nicht den richtigen Charakter. Schon bald kam seine hasserfüllte, gewalttätige Art zum Vorschein. Mehrere Jahre ertrug meine Mutter seine Schläge und Drohungen, aber als sie merkte, dass mein Vater begann, mich, seinen ältesten Sohn, als Schachfigur für seine Intrigen zu benutzen, musste sie handeln.

Als mein Onkel mich befreit und Ami die Scheidung eingereicht hatte, zog sie mit Zainab, Misim und mir zu unserer Großmutter, die am Rande einer mehrere Autostunden entfernten Kleinstadt wohnte. Hier war ich glücklich. Das flache Land erstreckte sich bis zum Horizont und ich spielte zwischen den Tieren, die auf der Suche nach Essbarem über die Straßen und Wiesen wanderten. Ich lernte, direkt von der Kuh Milch zu trinken und mich in Sicherheit zu bringen, wenn ich einer Schlange begegnete. Ich merkte, dass es einfach war, eine Herde Ziegen oder Schafe dorthin zu treiben, wo ich sie haben wollte, aber dass es gar keine gute Idee war, ein Rudel Hunde in den Garten zu lassen.

Ich war ein Kind, das nie still sitzen konnte. Die seltenen Gelegenheiten, bei denen wir zu einer Hochzeit in der Familie oder zu einem anderen gesellschaftlichen Ereignis eingeladen waren, waren für meine Mutter jedes Mal eine Geduldsprobe, denn ich wollte mich partout nicht fein machen lassen. Das erste Problem war, mich – meist mit einer Mischung aus Bestechungen und Drohungen – überhaupt ins Haus zu bekommen. Als Nächstes musste meine Mutter mich dazu bringen, ein schönes, sauberes Salwar kamiz (langes Hemd mit Pluderhose, d. Übers.) anzuziehen. Ich zappelte und wand mich nach Kräften, um der Sträflingskleidung, wie ich sie empfand, zu entgehen. Ami gewann natürlich jedes Mal, worauf sie, die Arme zu einer Siegesgeste gekreuzt, einen Schritt zurück machte und sagte: „Und jetzt bleibst du hier auf dem Bett und rührst dich nicht vom Fleck, während ich Misim fertig mache.“ Kaum hatte sie mir den Rücken gedreht, war ich wieder draußen und sprang triumphierend in die nächste Pfütze oder warf junge Hühner in die Luft.

Ami fand schließlich, dass es besser für uns beide war, wenn sie meine Zähmung jemand anderem übertrug, und so kam eines Tages Schazi in unser Haus; ich war ganze sechs Jahre alt. Schazi war ungefähr fünf Jahre älter als ich und hatte dafür zu sorgen, dass ich nicht zu viel anstellte. Aber sie hatte keine Chance gegen mich. Schazi konnte ich noch leichter entkommen als Ami. Wenn ich nach draußen wollte, machte ich das – basta.

Die Welt außerhalb der Mauern von Großmutters Haus zog mich magisch an, und mit jedem Jahr, das ich älter wurde, wuchs meine Neugier weiter. Hinter dem halb verrosteten Metalltor vor unserem Grundstück konnte man so viele verschiedene Leute kennenlernen – die Schäfer, die Lebensmittelverkäufer und die Männer, die draußen an der Straße Autos, Lastwagen und Motorräder reparierten. Aber mein Liebling war der junge Limonadenverkäufer. Er war zu arm, um sich gute Kleidung leisten zu können, und das Erste, was mir an ihm auffiel, war sein verkrüppeltes Bein. Es war dünner als das andere, und wenn er durch die Gegend humpelte, hing es schlaff neben dem Holzstück herunter, das er als Krücke benutzte. Aber er war jeden Tag da. Er saß unter dem Schatten des Mandarinenbaums, vor ihm, in Reih und Glied, seine angestaubten Limonadenflaschen.

Zuerst beobachtete ich ihn stumm. Er war immer fröhlich, egal wie viele Limonaden er an einem Tag verkaufte. Bald setzte ich mich zu ihm auf den Boden. Wir redeten nicht viel miteinander. Seine Zufriedenheit war ansteckend und ich genoss es, einfach neben ihm zu sitzen und das Leben auf der Straße zu beobachten. Hin und wieder kam jemand und kaufte ihm eine Flasche ab; dann sprang ich jedes Mal auf, um zu prüfen, ob die Transaktion auch richtig vonstattenging; wahrscheinlich wollte ich den armen Mann beschützen.

Was auch immer meine Motive waren, meiner Mutter war mein neuer Freund nicht geheuer. „Warum setzt du dich zu diesem Mann, Nomi?“, fragte sie mich eines Tages, als ich nach Hause kam.

Es war eine Frage, auf die ich nicht vorbereitet war und die ich mir selbst noch nie gestellt hatte. Ich saß halt gerne bei dem Limonadenverkäufer, das war alles.

Ami bohrte weiter: „Möchtest du so werden wie er, wenn du groß bist?“

Diese Frage fand ich leichter zu beantworten. Ich sah Ami fest an und sagte laut: „Ja!“ Dieser Mann war ganz offenbar glücklich und was konnte falsch daran sein, glücklich werden zu wollen?

„Nein!“, erwiderte Ami. Sie schlug mich auf den Kopf – schnell, aber nicht fest. „Du wirst lernen und fleißig arbeiten und es im Leben zu etwas bringen. Du bist ein Schah und ein Sayed. Du hast Talente, Nomi; vergeude sie nicht!“

Ich hatte keine großen Ambitionen für das Leben, aber dass ich Talente hatte, stimmte – vor allem das Talent, Unfug zu machen.

Damals war in den ländlichen Gebieten Pakistans die Stromversorgung besonders schlecht, und meistens wurde der Strom von spätabends bis frühmorgens abgeschaltet. Was mir gerade recht war, bedeutete es doch: Wenn es draußen endlich etwas kühler war, konnte ich dort im Stockdunkeln spielen – die ideale Voraussetzung für mein Lieblingsspiel. Ich schlich mich durch die Tore der Nachbarhäuser, ging auf Zehenspitzen zur jeweiligen Haustür, drückte die Klingel (die ja ohne Strom nicht ging) und klebte ihn in dieser Stellung fest. Wenn dann ein paar Stunden später der Strom wiederkam, wurden die Bewohner besagter Häuser vom pausenlosen Klingeln ihrer Türglocke aus dem Schlaf geschreckt. Manchmal blieb ich sogar wach auf meinem Bett liegen, bis das Spektakel losging, worauf ich mir in meinen noch nicht vorhandenen Bart grinste.

Am Tag konnte die Hitze über 40 Grad erreichen, aber wenn ich nicht in der Schule war, befolgte ich nur selten Amis Rat, nach drinnen in den Schatten zu kommen. Meine Freunde und ich waren lieber auf dem flachen Dach. Von dort aus konnte man die ganze Stadt überblicken. Und die Drachen beobachten.

Drachen steigen lassen ist in Pakistan ein Volkssport. In Europa kämpfen die Jungen beim Fußball oder bei Computerspielen gegeneinander, in den USA beim Basketball; in Pakistan kämpfen sie mit ihren Drachen. Drachen steigen lassen, das war mehr als ein angenehmer Zeitvertreib; es ging um Ruhm und Ehre, um den süßen Geschmack des Sieges. Wenn es keinen Regen und genügend Wind gab, schien der ganze Himmel voller Drachen zu sein. Sobald es windig wurde, bettelte ich meine Mutter um ein oder zwei Rupien an und fragte, ob ich den Mann in seinem Haus an der großen Straße besuchen durfte, die aus dem Ort hinausführte. Wie jeder schiitische Haushalt hatte auch er ein Bhetak, also eine „gute Stube“ an der Vorderfront oder Seite des Hauses, wo man Gäste, die nicht zur Familie gehörten, bewirten konnte, ohne die Ehre der Frauen und Mädchen in der eigentlichen Wohnung in Gefahr zu bringen. Das Bhetak dieses Mannes bot nicht nur die allerbesten Möbel (schwere Sofas und Charpai-Betten für Übernachtungsgäste), sondern war auch ein Drachenlager. Er bastelte die Drachen selbst, und wenn man Glück hatte, durfte man ihm zuschauen, wie er im Schneidersitz auf dem Boden saß und so schnell und geschickt falzte und klebte und Papier und Holz verband, dass seine Hände dabei zu verschwimmen schienen.

Mit meinem neuen Drachen unter dem Arm und Misim und ein, zwei Freunden im Schlepptau trabte ich zurück nach Hause und postierte mich auf unserm Dach, fertig zum Kampf. Wir alle wussten, wie das ging – der Drachenkampf. Die Technik ist leicht zu begreifen, aber schwer zu meistern. Hat man einen geeigneten Gegnerdrachen ausgemacht, manövriert man den eigenen Drachen in seine Nähe. Mit genau dem richtigen Tempo und dem richtigen Winkel führt man darauf das eigene Drachenseil so gegen das des Gegners, dass dieses reißt oder sich verheddert, worauf der Drachen abstürzt. Der Drachen, der zum Schluss als Einziger noch am Himmel ist, ist der Sieger.

Meistens schlug ich mich ganz gut – so lange die anderen Jungen die gleiche Drachenschnur benutzten wie ich. Die Sache war anders, wenn jemand einen Drachen hatte, dessen Schnur mit angeklebten Glassplittern versehen war. Gegen solche Schnüre, die man in Lahore für fünfzig Rupien bekam, hatte ich keine Chance.

Jeden Tag, an dem ich konnte, stieg ich auf unser Dach, um Drachen steigen zu lassen. Und wenn ich keinen Drachen und kein Geld hatte, schaute ich den anderen Jungen zu, die ihre Drachen steigen ließen. Wer wusste, vielleicht landete ja ein „abgeschossener“ Drachen in meiner Nähe; und selbst wenn dies nicht passierte, war der Tanz der bunten Dreiecke am Himmel genug Abwechslung für ein, zwei glückliche Stunden.

Es dauerte ein paar Jahre, bis Amis Scheidung durch war. Als sie das letzte Mal vor das Gericht geladen wurde, war ich alt genug, um mitzugehen und wenigstens etwas von dem zu verstehen, was hier verhandelt wurde. Sie hatte mich oft zu Terminen bei ihrem Rechtsanwalt mitgenommen. Ich mochte es, dass sie mich an ihrer Seite haben wollte. Als ihr ältester Sohn hatte ich ja eine gewisse Verantwortung, und auch wenn ich erst zehn war, hatte ich keine Angst davor, jetzt meinem Vater gegenüberzutreten.

In den Jahren, in denen wir bei meiner Großmutter wohnten, war ich Amis Vertrauter geworden. Sie hatte mir erzählt, wie ihr Leben gewesen war, bevor ich zur Welt kam. Mit ganzen achtzehn Jahren hatte sie meinen Vater heiraten müssen, und nicht nur er hatte sie geschlagen, sondern auch seine Brüder. Ich wurde richtig wütend, als ich das hörte, und alle meine Beschützerinstinkte erwachten, aber ich spürte, dass an Rache nicht zu denken war. Irgendwie war es dasselbe wie bei den Drachen: Ami war (wie alle Frauen in Pakistan) ein Ein-Rupien-Drache in einem Himmel voller Männer, die sie mit ihren Fünfzig-Rupien-Schnüren zum Absturz bringen konnten. Ich war wütend auf meinen Vater, aber vor allem war ich froh, dass wir ihn los waren.

Und so nickte ich nur höflich, als wir beim Gericht ankamen und ich meinen Vater zum ersten Mal seit fünf Jahren sah. Ich musterte den Raum mit seinen schmutzigen Fenstern, den dunklen Holztischen vor dem Richter und den großen, surrenden Deckenventilatoren. Während meine Gedanken zu meinem Vater wanderten, hörte ich dem Richter nur halb zu. Wie fühlte mein Vater sich? War er traurig über die Trennung von seiner Frau? Vermisste er seine Kinder? Tat es ihm leid, dass es so weit gekommen war?

Ich brauchte nicht lange auf die Antwort zu warten. Plötzlich veränderte sich die Atmosphäre im Raum, als habe jemand die Ventilatoren abgeschaltet. Aller Augen richteten sich auf meinen Vater, als der Richter ihn ansah und sagte: „Und Sie verzichten also auf jegliche Besuchsrechte bei Ihren beiden Söhnen und Ihrer Tochter, wenn Sie im Gegenzug das alleinige Besitzrecht an dem Haus in Rawalpindi bekommen. Sehe ich das richtig?“

„Ja, das ist korrekt, Euer Ehren.“

Ich schaute meinen Vater an. Er war viel kleiner, als ich ihn in Erinnerung hatte. Sein Schnurrbart sah lächerlich aus, viel zu klein für jemanden, der so dünn war. Vom Alter her sah er eher wie ein Großvater als wie ein Vater aus. Das Haus war ihm also wichtiger als seine Kinder; auch wenn ich sowieso nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte – das tat weh.

Der Richter dozierte weiter. Irgendwann flüsterte Ami mir zu, dass man sich geeinigt hatte und die Scheidung jetzt offiziell war. Im gleichen Augenblick räusperte sich mein Vater und sagte: „Euer Ehren, erlauben Sie mir ein Erinnerungsfoto mit meinen Kindern?“

Der Richter sah verdutzt aus, aber gewährte die Bitte. Sekunden später stand ich vorne im Gerichtssaal neben meinem in der Mittagshitze schwitzenden Vater. „Ich bin dein Papa“, tönte er, während er sich für das Bild kämmte. „Ich werde dich jeden Tag besuchen.“ Ich wusste – oder hoffte –, dass er nur eine Schau abzog, als er das sagte. Mir schien, dass er versuchte, sich größer zu machen, als er war. Ich hatte ihn schon fast eingeholt und ich wusste, dass ich bald größer sein würde als er.

2. Ein Knurren in der Nacht

Mit einem Namen wie meinem blieben viele meiner Lausbubenstreiche ungestraft. Ich war jemand. Das Leben behandelte mich und meine weitverzweigte, bestens vernetzte Verwandtschaft sehr zuvorkommend. Die Menschen schauten zu uns auf, ja beneideten uns. Nur gelegentlich wurde dieser Neid zu einer Gefahr.

Unter meinen vielen Cousins war Scharib der, den ich am meisten mochte. Er war ein Experte im Drachenfliegen und im Spielen auf Bauplätzen, ein Meister darin, Probleme zu bekommen, und ein Genie darin, sie zu lösen.

Er war älter als ich, aber nicht ganz so groß. Auch er konnte nicht still sitzen und war ständig in Bewegung. Wenn er uns für einen Tag besuchte und alle im Haus vor der Hitze kapitulierten, war er ein Wirbelwind, der ständig etwas Neues ausheckte. Sein häufigstes Opfer war der achtzehnjährige junge Mann, den seine Familie als Chauffeur engagiert hatte. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber ich erinnere mich noch gut an seinen schütteren Schnurrbart und ständig müden Gesichtsausdruck. Einer von uns löste die Alarmanlage des Autos aus. Sobald der Chauffeur aus dem Bhetak, in dem er so viele seiner Stunden verbrachte, herausgerannt war, sausten Scharib und ich hinein und verwandelten den Raum binnen Sekunden in ein Chaos. Worauf der arme Chauffeur alsbald zurückkehrte, die umgeworfenen Tische und wie Bomben durch die Gegend geworfenen Kissen melancholisch inspizierte, kurz aufseufzte und anfing aufzuräumen, während Scharib und ich schadenfroh aus dem Raum tanzten.

Aber das Beste an Scharib war nicht der Unfug, den wir bei mir zu Hause anstellten, sondern die Menschenmassen, die man in seinem Haus antraf. Scharibs Vater – Onkel Haafiz, einer von Amis Cousins – war ein Zakir, ein religiöser Lehrer, der im ganzen Land beliebt und angesehen war. Er hatte dichtes schwarzes Haar, das ihm bis auf die Schultern fiel, und ein strenges Gesicht, aber eine freundliche Stimme. Ich wusste nie genau, ob ich Angst vor ihm haben oder ihm vertrauen sollte. Er wohnte mit seiner Familie ein paar Stunden von uns entfernt, und nach jedem Besuch bei ihm kam ich mir wie ein neuer Mensch vor, der weiser war und die Welt besser verstand.

Es war nicht nur so, dass ihr Haus groß war, mit einem breiten doppelflügeligen Tor, das auf einen großen Innenhof ging. Was es mir besonders angetan hatte, war die Fahne, die Onkel Haafiz über der großen Eingangstür angebracht hatte – ein großes schwarzes Rechteck mit einer weißen Hand, über welcher die Worte Ja’Ali prangten. Das zeigte jedem, der es wissen wollte, dass die Hausbewohner gute Schiiten und treue Nachfolger von Mohammeds erstem wahren Jünger waren, meinem Namensvetter Ali. Stundenlang konnte ich zu dieser Fahne hochsehen und über das nachdenken, was Onkel Haafiz mir über sie gesagt hatte. „Weißt du, warum sie schwarz ist?“, hatte er mich gefragt, und als ich dies verneinte, hatte er erklärt: „Sie will uns daran erinnern, dass wir über den Tod Alis trauern.“

Onkel Haafiz war kein gewöhnlicher Zakir; er war bekannt, berühmt und beliebt. Er verstand es, die Geschichten aus den heiligen Schriften so zu erzählen, dass sie richtig lebendig wurden. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich dabeisaß und zuhörte, wie er einer großen Menschenmenge Begebenheiten aus den ersten Jahren des muslimischen Glaubens erzählte. Manchmal ließ ich, wenn ich so zuhörte, meinen Blick durch den Saal gleiten, über die Hunderte, ja manchmal Tausende Gesichter, die mit Tränen in den Augen zu meinem Onkel hochsahen.

Am meisten mochte ich die Geschichte, in der Mohammeds Urenkelin Sakina ihren Onkel Abbas bittet, Wasser für sie und die anderen Kinder zu holen, die in ihrem Lager von den feindlichen Soldaten des bösen Jasid umzingelt waren. Abbas kämpfte sich tapfer zu dem Fluss durch, aber auf dem Rückweg ins Lager wurde er überfallen. In dem Kampf, der folgte, wurde Sakina gefangen genommen und starb. Sie war nicht viel älter als vier Jahre. Wenn ich die Augen schloss, sah ich die Szenen vor mir, als ob sie sich hier und jetzt abspielten. Und fast immer liefen mir, wie allen anderen, zum Schluss die Tränen über das Gesicht.

Für Muslime gibt es verschiedene Propheten Gottes. Adam, Abraham, Mose und Jesus waren die ersten vier und Mohammed ist der letzte. Mohammeds Tochter Fatima hatte zwei Söhne – Hasan ibn Ali und Husain ibn Ali –, von denen alle Sayeds letztlich abstammen. Solch eine Abstammung bringt natürlich Ehre und Achtung, und denen, die (wie Onkel Haafiz) darüber hinaus bekannte religiöse Lehrer sind, bringt es auch Mureed (Jünger).

Onkel Hafiz’ Jünger versammelten sich nach dem Moscheegottesdienst im Hof seines Hauses, wo sie geduldig darauf warteten, dass er kam und sich zu ihnen setzte. Manche baten ihn, für sie zu beten, andere brachten ihm Geschenke; wieder andere waren damit zufrieden, sein Bein oder Knie berühren zu dürfen, in der Hoffnung, dass diese Berührung ihnen Hilfe bringen würde.

Auch meine Familie hatte ihre Mureed, obwohl es seit dem Tod meines Großvaters einige Jahre vor meiner Geburt weniger geworden waren. Er war ebenfalls ein Zakir gewesen, und auf dem Höhepunkt seiner Berühmtheit – so hatte Ami es mir einmal erzählt – hatte er zwei- oder dreitausend Mureed gehabt. Manchmal, wenn ich am Freitagnachmittag in unseren Hof schaute und das kümmerliche Dutzend Menschen sah, die dort herumstanden, konnte ich mir kaum vorstellen, dass es einmal Tausende gewesen waren, und fragte mich, warum Onkel Haafiz so viele Jünger hatte und wir so wenige.

„Ami, das versteh ich nicht“, sagte ich, als ich eines Tages von der Schule zurückkam. „Onkel Haafiz hat so viele Mureed. Warum hängen wir nicht einfach auch so ’ne Fahne an unser Haus?“

Meine Mutter hatte immer viel Geduld mit meinen Fragen. „Nomi“, sagte sie, „es reicht nicht, eine Fahne zu haben; wir müssen das mit unserem Leben zeigen. Und außerdem will ich nicht, dass du so ein Leben führst.“

„Was für ein Leben?“

„Ein Leben, wo du nicht studierst oder arbeitest, sondern von dem Geld lebst, das deine Mureed dir geben.“

„Aber diese Leute haben echt Achtung vor ihrem Zakir. Wenn wir mehr Mureed hätten, wären wir auch mehr geachtet, und darauf kommt es doch an, oder?“

Ami zuckte die Achseln auf eine Art, die mir zeigte, dass das Gespräch vorüber war. „Es kommt vor allem darauf an, dass wir beten.“

Dass meine Mutter das Ansehen unserer Familie nicht an die große Glocke hängen wollte, hatte nicht nur mit Bescheidenheit zu tun. Als Geschiedene aus einer reichen Familie, die mit einer Witwe und einer Handvoll Kinder allein in einem Haus wohnte, war sie grundsätzlich in einer prekären Lage. Alles, womit wir unnötig Aufmerksamkeit auf uns zogen, war ein Risiko, das es zu vermeiden galt.