7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Geschlagen, gedemütigt und entmündigt: Mit diesen Worten beschrieb der Focus im Mai 2012 die Lebensverhältnisse bei den Zwölf Stämmen, eine Sekte, die seit Jahren in den Schlagzeilen ist. Als Robert Pleyer vor mehr als zwanzig Jahren in diese Sekte aufgenommen wurde, fühlte sich das zunächst wie eine Befreiung an. Doch bald zeigte sich, in welche Abhängigkeiten er geraten war. Denn bei den Zwölf Stämmen gelten allein die Regeln der Sektenführer, die ihre Macht auf umfassende Kontrolle stützen. Vor drei Jahren beschloss Robert Pleyer, die Gemeinschaft mit seinen Kindern zu verlassen. Nun schildert er zum ersten Mal in allen Einzelheiten sein Leben bei den Zwölf Stämmen: die gottgleiche Stellung der Ältesten, die Entmündigung der Frauen, die Gewalt an den Kindern. Sein Bericht offenbart das Unmenschliche einer Sekte, deren Mitglieder kein Privateigentum besitzen, für ihre Arbeit keinen Lohn erhalten und Ärzte nur im äußersten Notfall aufsuchen dürfen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 314

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

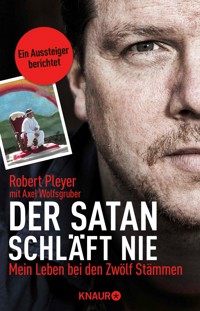

Robert Pleyer / Axel Wolfsgruber

Der Satan schläft nie

Mein Leben bei den Zwölf Stämmen

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Geschlagen, gedemütigt und entmündigt: Mit diesen Worten beschrieb der Focus im Mai 2012 die Lebensverhältnisse bei den Zwölf Stämmen, eine Sekte, die seit Jahren in den Schlagzeilen ist. Als Robert Pleyer vor mehr als zwanzig Jahren in diese Sekte aufgenommen wurde, fühlte sich das zunächst wie eine Befreiung an. Doch bald zeigte sich, in welche Abhängigkeiten er geraten war. Denn bei den Zwölf Stämmen gelten allein die Regeln der Sektenführer, die ihre Macht auf umfassende Kontrolle stützen. Vor drei Jahren beschloss Robert Pleyer, die Gemeinschaft mit seinen Kindern zu verlassen. Nun schildert er zum ersten Mal in allen Einzelheiten sein Leben bei den Zwölf Stämmen: die gottgleiche Stellung der Ältesten, die Entmündigung der Frauen, die Gewalt an den Kindern. Sein Bericht offenbart das Unmenschliche einer Sekte, deren Mitglieder kein Privateigentum besitzen, für ihre Arbeit keinen Lohn erhalten und Ärzte nur im äußersten Notfall aufsuchen dürfen.

Inhaltsübersicht

Vorwort

Einführung

Plötzlich Jünger!

Der alte Robert stirbt

Spaß ist verboten

Hintergrund I: Religiöse Vielfalt

Die Kinder und Jugendlichen [...]

Der Aufstieg

Hintergrund II: Vom Ursprung der Welt

In der Gemeinschaft Pennigbüttel [...]

Ich spiele Gottes Sohn

Die Ehefrau als Untertan

Zucht und Ordnung

Hintergrund III: Muss Strafe sein?

Als Lehrer versuche ich, [...]

Exkurs: Das Martyrium eines Schülers

Alle kontrollieren jeden

Hintergrund IV: Das wahre Wort Gottes

Im Zentrum der Anlage [...]

Kinderarbeit und andere Unternehmungen

Der zähe Ausstieg

Hintergrund V: Bibeltreu leben

Während unserer Berliner Zeit [...]

Zurück im Leben

Bildteil

Vorwort

Am 5. September 2013 geriet die Glaubensgemeinschaft Zwölf Stämme bundesweit in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. An diesem Tag nahmen die Mitarbeiter des Jugendamtes mit Hilfe der Polizei vierzig Kinder der Zwölf Stämme in Obhut. Es ist die größte derartige Aktion in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die Inobhutnahme war gut vorbereitet und verlief friedlich. Den staatlichen Eingriff bezeichnen die Zwölf Stämme zwar nach wie vor als »Kindesentführung« und »Willkürakt«, aber die Gefährdung der Kinder war nach Ansicht der Behörden so umfassend, dass sie ohne Eingriff in das Sorgerecht der Eltern nicht hätte verhindert werden können. Die Unterbringung der Kinder in Pflegefamilien und Heimen soll dazu beitragen, dass die Mädchen und Jungen trotz der Trennung von ihren Eltern in Liebe, Vertrauen und Verständnis aufwachsen können.

Die Zwölf Stämme wurden 1972 in den USA von Elbert Eugene Spriggs (geboren 1937) gegründet. Sie haben heute 2500 Mitglieder weltweit, von denen die Hälfte jünger als achtzehn Jahre ist. Es gibt außer in den USA und Deutschland weitere Gemeinschaften in Kanada, Brasilien, Argentinien, Australien, Neuseeland, Frankreich, England und Spanien. Der Gründer wird von seinen Anhängern als Apostel bezeichnet und gibt die Lehre für ein urchristliches Leben vor. Verbunden damit sind Gütergemeinschaft sowie eine strenge Hierarchie innerhalb der Familie. Die Frau ist dem Mann untergeordnet, und die Kinder haben unausweichlich der elterlichen Autorität Folge zu leisten. Hierzu gehört die körperliche Züchtigung mit der Rute, die anhand der Bibel begründet wird. »Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn, wer ihn aber liebt, der züchtigt ihn beizeiten«, heißt es beispielsweise in Sprüche 13,24.

In den USA wurde bereits 1984 der Vorwurf der Kindesmisshandlung gegen die Mitglieder der Zwölf Stämme erhoben, und der Staat nahm 112 Kinder in Obhut. Die US-Behörden mussten die Kinder jedoch aus Mangel an Beweisen ihren Eltern zurückgeben. In Deutschland gibt es seit langem Auseinandersetzungen um die Schulpflicht. Der Lehre entsprechend sollen die Kinder zu Hause unterrichtet werden. Eine höhere Schulbildung ist den Kindern nicht gestattet, und der Besuch einer öffentlichen Schule wird aus Gewissensgründen abgelehnt. Nach mehreren Bußgeldverfahren und vielen Verhandlungen genehmigte die Schulbehörde der Gemeinschaft im Februar 2006 schließlich, ihre Kinder in einer Privatschule, einer sogenannten Ergänzungsschule, in Eigenregie zu unterrichten. Als 2013 Prügelvorwürfe gegen die Eltern der Kinder in den Gemeinschaften in Wörnitz und Klosterzimmern (Bayern) laut wurden, zog die Behörde die Genehmigung zurück.

Das Leben bei den Zwölf Stämmen bedeutet für die Mitglieder totale Kontrolle in allen Bereichen, die gegenüber den Kindern auch gewaltsam durchgesetzt wird und ihre geistig-seelische Entwicklung nachhaltig beeinflusst.

Die Angehörigen der Glaubensgemeinschaft leben darüber hinaus in einer ausgeprägten Endzeiterwartung. Es wird ein baldiges Endgericht prophezeit, bei dem Jesus den Menschen ihre ewigen Plätze zuweist. Die »Ungerechten« kommen zusammen mit Satan in einen »ewigen See von Feuer und Schwefel«, die »Gerechten« in eine ewige neue Welt und die »Heiligen« in die »Heilige Stadt«.

Nach diesem Verständnis gehören die Mitglieder der Zwölf Stämme zu den »auserwählten Heiligen« – vorausgesetzt sie erfüllen alle Regeln der Glaubensgemeinschaft. Andere religiöse, besonders christliche Gemeinschaften werden von den Zwölf Stämmen abgewertet. Es existieren keine Kontakte zu anderen Gemeinschaften.

Das Buch »Der Satan schläft nie« ist der erste und bisher einzige Bericht eines Aussteigers, der seine Erfahrungen mit den Zwölf Stämmen umfassend und detailliert darlegt. Offen und schonungslos – auch sich selbst gegenüber – gewährt Robert Pleyer der Öffentlichkeit einen tiefen Einblick in die brutale Praxis der selbsternannten Urchristen. Der Aussteiger, der zwanzig Jahre bei den Zwölf Stämmen gelebt hat und dabei zum Teil führende Positionen bekleidete, beschönigt nichts und gewährt zugleich intime Einblicke in die Mechanismen derartiger Glaubensgemeinschaften. Das macht das Buch so wertvoll und zugleich lehrreich und lesenswert. Als Pädagogin und Leiterin einer Sekten-Beratungsstelle in Nordrhein-Westfalen, die seit dreißig Jahren Menschen begleitet, die aus verschiedenen, rigiden Glaubensgemeinschaften ausgestiegen sind, fallen mir viele typische Parallelen zu anderen konfliktträchtigen religiösen Gruppierungen auf. So erfolgt beispielsweise gleich beim ersten Kontakt mit der Gruppe eine Einladung ins nächste Zentrum der Gemeinschaft. Ist der Betroffene einsam oder neugierig und folgt dieser Aufforderung, empfängt ihn die Gruppe außerordentlich freundlich und gefühlsbetont. Dem Neuankömmling wird vermittelt, dass die Gemeinschaft geradezu auf ihn gewartet habe und dass er für die Gruppe ein besonders wichtiger Mensch sei. Plötzlich steht der Suchende im Mittelpunkt und erfährt ein Gefühl von Glück und Geborgenheit, weil er endlich jene Menschen gefunden zu haben glaubt, denen er etwas bedeutet. Die Mitglieder der Gemeinschaft scheinen ein echtes Interesse am anderen zu besitzen und stellen viele Fragen zu seinem bisherigen Leben.

Allmählich aber – und für den Betroffenen selbst kaum wahrnehmbar – wird sein bisheriges Leben von der Gruppe abgewertet oder in Frage gestellt. Zugleich wird das neue Leben in der Gemeinschaft als einzige Möglichkeit gepriesen, wirklich erfolgreich (Scientology), wirklich glücklich (esoterische Gruppen) oder wirklich wahrhaftig (fundamentalistische Gruppen) zu sein. Empfänglich für diese neuen Lehren und Lebenseinstellungen sind vor allem Personen, die zum Zeitpunkt der Ansprache durch die Gruppe versuchen, Krisensituationen zu überwinden (z.B. Schuldgefühle, Verlust eines geliebten Menschen), oder generell mit dem Leben unzufrieden sind. Das Angebot einer radikalen Veränderung des Lebens weckt bei ihnen neue Hoffnung und zeigt ihnen neue Perspektiven auf.

Robert Pleyer ergeht es ähnlich. Der Tod des Hundes eines guten Freundes, für den er sich durch seine mangelnde Aufmerksamkeit verantwortlich fühlt, belastet und beschäftigt ihn. In ihm gedeiht der Wunsch, sein Leben zu überdenken und neu auszurichten. Ähnlich wie Robert Pleyer berichten auch viele andere Aussteiger davon, dass sie immer wieder Phasen des Zweifelns durchlebt hätten. Typisch ist, dass solche Momente von der Glaubensgemeinschaft als Verführung oder Schwäche des Einzelnen ausgelegt werden; subtil droht man damit, dass Personen mit fortwährenden Zweifeln die Gruppe verlassen müssten und ohne deren Schutz verloren seien. Singuläre Zufallsereignisse, wie beispielsweise der Unfall des Autors mit seiner Vespa, wertet und nutzt die Gruppe als Zeichen, dass die Person ihr Leben unbedingt ändern muss, weil es sonst kein gutes Ende mit ihr nehmen würde.

Da die Regeln in allen konfliktträchtigen religiösen und ideologischen Gruppierungen zwar einfache und leicht verständliche, aber nicht hinterfragbare Dogmen sind, gibt es keinerlei Diskussionen und Dispute. Fälschlicherweise entsteht so der Eindruck von totaler Harmonie. Doch diese vermeintliche Harmonie ist mit dem Zwang zu einheitlichem Denken und Handeln teuer erkauft, denn diese Art der Gleichschaltung ist nur mit Hilfe hierarchischer Strukturen zu erreichen und geht zu Lasten der persönlichen Freiheit des Einzelnen. Eigene Meinungen und ein eigenständiges Denken, das zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der Lehre der Gemeinschaft führen könnte, sind nicht erlaubt und werden bekämpft.

Diese Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht des Einzelnen werden auch von den Zwölf Stämmen praktiziert. Robert Pleyer muss sechs Jahre warten, bis er die Genehmigung für eine Hochzeit von den Ältesten erhält. Selbst als verheirateter Mann hat er keine Privatsphäre und steht – wie alle Mitglieder – unter ständiger Kontrolle. Durch Sündenbekenntnisse, die der Einzelne vor der ganzen Gruppe leisten muss, wird erreicht, dass die Mitglieder sich gegenseitig kontrollieren und somit jeder über die Schwächen des anderen bestens informiert ist.

Der soziale Druck ist gewissermaßen institutionalisiert. Kontrolle ist bei den Zwölf Stämmen und ähnlichen Gemeinschaften das entscheidende Werkzeug. Von Anfang an wird den Kindern der eigene Wille abtrainiert. Eindrucksvoll beschreibt der Autor, wie er wahrnimmt, dass er mit dieser Erziehungsmethode seinen eigenen Kindern Schaden zufügt. Als Lehrer möchte er den Schülern vor allem im Sportunterricht Freude und Spaß vermitteln, aber auch hier wird er von den Ältesten zurechtgewiesen. Selbst die Ältesten können nicht in Sicherheit und ohne Angst leben. Denn das Führungspersonal wird von sogenannten Botschaftern kontrolliert, die der Gründer in die einzelnen Gemeinschaften entsendet. Diese Methode ist eine gängige Strategie in konfliktträchtigen religiösen Gemeinschaften und wird von den Zeugen Jehovas wie auch von der Scientology-Organisation eingesetzt.

Der Autor aber zeigt, dass es möglich ist, sich zu wehren, einer solchen Gruppierung den Rücken zu kehren und ein Leben in Freiheit und Eigenverantwortung zu führen. So ist Robert Pleyer überrascht, dass er ein Auto erhält, um die Gemeinschaft zu verlassen. Wenn ein Mitglied energisch und entschlossen seine eigene Meinung vertritt, sind die konfliktträchtigen religiösen Gruppierungen meist froh, wenn der Unruhestifter geht, und versuchen nicht, ihn mit Gewalt aufzuhalten.

Robert Pleyers Buch ist der ergreifende Erfahrungsbericht eines vierfachen Vaters, der über zwei Jahrzehnte hinweg – die Hälfte seines bisherigen Lebens – der Glaubensgemeinschaft der Zwölf Stämme angehört hat. Dem Autor gebührt meine Bewunderung, denn nur wenigen Menschen, die eine so lange Zeit in einer rigiden Glaubensgemeinschaft gelebt haben, gelingt es, die Missstände einer solchen Gemeinschaft offen darzulegen und einen Neuanfang zu wagen.

Robert Pleyers Bericht entlarvt die Gefährlichkeit und Scheinheiligkeit religiöser Fanatiker. Zugleich ist er ein Weckruf, dass die wertvolle Glaubensfreiheit unseres Grundgesetzes nicht dazu missbraucht werden darf, schrankenlos eigene Machtvorstellungen auf dem Rücken wehrloser Kinder auszuleben.

Essen, im Mai 2014

Sabine Riede, Geschäftsführerin Sekten-Info Nordrhein-Westfalen

Einführung

Die Gedanken kommen unerwartet. Wenn ich meinen Kindern vor dem Schlafengehen eine Geschichte vorlese, schießen mir plötzlich Bilder und Sätze durch den Kopf. Wenn ich in der Küche Brotteig knete oder mit dem Fahrrad zum Lebensmittelladen um die Ecke unterwegs bin, lassen sie mich nicht in Ruhe. Selbst in meinen Träumen nisten sich Fetzen von Gesprächen aus meiner Zeit bei den Zwölf Stämmen ein. Zwanzig Jahre bei den Fundamentalchristen lassen sich nicht einfach abstreifen.

Das Buch ist meine Therapie. Ich will mein Handeln verstehen und verarbeiten. Mein eigenes Tun ist für mich nur begreifbar, wenn ich mir meine menschliche Entwicklung bei den Zwölf Stämmen vor Augen führe. Für sich genommen sind mir einzelne Episoden selbst ein Rätsel. Der Zeitpunkt für die vielen Stunden, in denen ich mit dem Buch befasst bin, ist ideal. Ich habe eine neue Freundin, die zu mir hält, und einen Schreiber, der meine Gedanken in treffende Worte kleidet. Nun sind meine Erinnerungen konkrete Buchstaben. Irgendwann kann ich vielleicht den Buchdeckel schließen. Allein hätte ich das nicht geschafft.

Zwanzig lange Jahre habe ich mich bei den Zwölf Stämmen für die Verbreitung ihrer Botschaft eingesetzt. Ich habe für sie gesprochen und geholfen, Zeitschriften zur Anwerbung neuer Mitglieder zu erstellen. Jetzt ist es mir wichtig, weiter zu reden und das zu erzählen, was ich heute weiß – damit Menschen sich informieren und hinter die Fassade der Gemeinschaft schauen können.

Als ich das Kapitel über die Züchtigung der Kinder überarbeite, muss ich immer wieder weinen. Die Erinnerung rüttelt mich durch. Ich schäme mich dafür, was ich in meinen eigenen Kindern zerstört habe. Wenn ich heute daran denke, wie ich meine Kinder immer wieder mit der Weidenrute geschlagen habe, verzweifele ich an mir selbst.

Das Buch ist auch für meine vier Kinder. Sie sind heute zwischen drei und zehn Jahre alt, und wenn sie später Fragen über unsere Zeit bei den Zwölf Stämmen haben, können sie jederzeit das damalige Leben ungeschönt und konserviert nachlesen. Ich kann mein damaliges Handeln durch nichts rechtfertigen, aber ich muss mich akzeptieren. Nur wenn ich mich selbst annehme und nicht verdränge, was ich getan habe, kann ich meinen Kindern helfen, über die Zeit bei den Zwölf Stämmen hinauszukommen.

Ich bedauere auch, dass ich andere Brüder und Schwestern überfordert oder verletzt habe. Ich war nicht besser als andere Älteste der Gemeinschaft. Ich habe unter moralischem Druck Dinge getan, hinter denen mein Geist nicht wirklich stand. Die Verantwortung dafür aber trage ich selbst. Ich habe mich als spirituell Höherstehender gefühlt, habe meine Mitbrüder geknechtet und von den Ältesten dafür ein Lob erhalten, das mir guttat.

Für dieses Buch musste ich wieder lernen, was die Begriffe bedeuten. Wörter wie Liebe, Gemeinschaft, Partnerschaft, Ehe und Freundschaft besitzen bei den Zwölf Stämmen eine andere Bedeutung. Als ich 1990 zu den Zwölf Stämmen komme, denke ich noch, meine Mitbrüder und ich sprechen die gleiche Sprache. Mit ihren Wörtern scheinen sie Ziele auszudrücken, die auch ich besitze. Ich fühle mich wohl und merke nicht, was sie wirklich sagen. Erst in der Rückschau erkenne ich, dass die Wörter bei den Zwölf Stämmen eine andere Bedeutung besitzen, die allmählich auch ich übernehme. Mit der Zeit verinnerliche ich diesen Subtext so sehr, dass ich wirklich glaube, ich liebe meine Kinder nicht, wenn ich sie nicht schlage. Ebenso bedeutet mir zu dieser Zeit »Gemeinschaft« nicht Ebenbürtigkeit, sondern systematische Hierarchie. Und »Partnerschaft« und »Ehe« erscheinen mir nicht als Austausch auf Augenhöhe und Intimität, sondern als ein bloßes Konstrukt, das die Ältesten der Gemeinschaft bis ins Detail überwachen dürfen. Die Wörter sind falsch besetzt.

Gleichwohl erreiche ich nie die totale Kapitulation meines Selbst, die nach den Lehren Yoneqs, des Gründervaters der Zwölf Stämme, das letzte Ziel ist. Im Inneren will ich stets meine letzte Instanz für das eigene Handeln sein. Damals ist mir das nicht in dem Maße bewusst. Ich suche Gott und habe in den Phasen meiner größten Zweifel immer wieder einen Neuanfang in der Gemeinschaft versucht, statt der Gemeinschaft den Rücken zu kehren. Während die Ältesten an anderen Brüdern eine einzige Taufe vollziehen, taufen sie mich als Quertreiber und ewigen Krisenfall gleich vier Mal und waschen mich ebenso oft rein. Ich wollte dieses Leben bei den Zwölf Stämmen mehr, als ich es tatsächlich leben konnte.

Es brauchte viele Jahre, bis der Gedanke, die Zwölf Stämme für immer zu verlassen, zur Gewissheit wird. Als mir die Ältesten im Jahr 2011 zum dritten Mal meine Ehefrau Shalomah und meine vier Kinder wegnehmen, weiß ich endgültig, dass ich mich in der Gemeinschaft getäuscht habe. Ich war erschüttert, dass meine Brüder und Schwestern, die ständig über Liebe redeten, einfach so meine Familie zerstören konnten. Sie bezeichneten mich damals als schlechten Ehemann und Vater und ließen mich in Schmerz und Trauer allein zurück. Wie können Menschen anderen Mitmenschen ein derartiges Leid zufügen?

Plötzlich Jünger!

Ich bin in ihren Händen. Ich bin ihnen ausgeliefert. Die beiden Männer haben mich an eine tiefe Stelle geführt und drücken meinen Körper in den Fluss hinein, bis auch der Kopf unter Wasser verschwindet. Immer weniger Luft füllt meine Lungen. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als zu atmen. Doch es gibt kein Entrinnen. Ich spüre den festen Griff um meine Schultern. Für eine Umkehr ist es zu spät. Panik steigt in mir auf. Ich spüre meinen Herzschlag im Hals und nehme Abschied von meinem alten Leben, jenem bürgerlichen Dasein, das ich einundzwanzig Jahre lang in Deutschland gelebt habe. Es ist wie ein kleiner Tod. Der alte Robert Pleyer wird gleich sterben. Ich bin Gast auf meiner eigenen Beerdigung.

An den Ufern des Flusses Gave d’Oloron stehen die gut 200 Mitglieder der Zwölf Stämme, klatschen Beifall und johlen, als ich kurz vor meinem Tauchgang »Jahschua, rette mich!« in den südfranzösischen Himmel flehe. Ich habe an diesem Tag im März 1991 meine Jacke und Schuhe ausgezogen und bin mit Jeans und T-Shirt bekleidet in das kalte Schmelzwasser gestiegen, das aus den nahen Pyrenäen abwärtsfließt. Keine zehn Grad Celsius misst die Luft, das Wasser des Flusses hat gerade fünf Grad. Nun bin ich in der Gewalt dieser Männer, denen ich mein ganzes Leben anvertraue. Sie drücken meinen Körper bis zu meiner nahenden Besinnungslosigkeit in das eisige Wasser. Sie könnten mich umkommen lassen, mich einfach den Fluten übergeben, bis ich zappelnd blau anlaufe und ertrinke, weil Gott es so will. Ich habe mich aus freiem Willen in ihre Hände begeben, mich ihnen ausgeliefert als Zeichen der Demut vor Gott. Wenn die beiden Kerle mich auf Gottes Geheiß am Leben lassen, werde ich ein neuer Mensch sein. Alles wird anders. Alles beginnt neu. Wenn ich überlebe, denke ich, während ich vor Kälte meinen Körper nicht mehr spüre, gehe ich nie wieder in mein altes Leben zurück. Meine alten Träume werden erloschen sein, denn wenn ich aus den dunklen Fluten auftauche und meine Lunge sich wieder mit Luft füllt, habe ich den Heiligen Geist empfangen und beginne ein neues Leben frei von all meinen Sünden.

Als ich zwei Wochen zuvor im südfranzösischen Sus zu der Gemeinschaft der Zwölf Stämme stoße, ist der Gedanke, mich an Ort und Stelle taufen zu lassen, weit entfernt. Vielmehr suche ich nach Wahrhaftigkeit und einem Leben im Einklang mit der Natur. Ich will meine moralischen Grundsätze leben, die ich an diesem Platz verwirklicht sehe und die in meinem bürgerlichen Leben nicht umsetzbar scheinen. In Sus geben mir diese Urchristen jenen Halt, den ich in meinem alten Leben bislang vergeblich gesucht habe. Die Zwölf Stämme besitzen auf alle meine Fragen eine Antwort. Um sich von Gier und Hass zu befreien, sagen sie, braucht der Mensch nichts weiter als diesen einen Gott. »Jahschua macht dich frei!« Hinter der großen Natursteinmauer, die das Gelände in Sus umschließt, reicht den Zwölf Stämmen diese eine Antwort. Verkündet wird sie in Englisch, denn Gottes Botschaft führt in Sus 200 Menschen aus aller Herren Länder zusammen. Amerikaner, Kanadier, Australier und Deutsche leben hier, aber auch Engländer, Franzosen, Spanier, Portugiesen, Belgier und Holländer. Ich beschließe, dass ich dazugehören will.

Das alte Château mit den Wohn- und Wirtschaftsräumen ist restlos überfüllt. Zelte und Holzhütten reihen sich um das große Feld in der Mitte des Anwesens. Auf dem Gelände befinden sich eine zentrale Toilettenanlage mit Duschen, ein großer Gemüsegarten und Stallungen mit Tieren. Darum zieht sich eine alte steinerne Mauer. Sus ist eine Wagenburg des Glaubens. Die Urchristen haben sich ein kleines Paradies geschaffen, ohne die Hektik und den Stress, und ohne die bösen Versuchungen von außen. In einer scheinbar heilen Welt halten sie ihre Gefolgsleute in den eigenen Reihen. 1972 hatte der Amerikaner Eugene Spriggs die Zwölf Stämme aus der Jesusbewegung heraus gegründet. In Europa ist der Spross Anfang der 1990er noch zart. Der Samen der ersten Urchristen-Gemeinde aus dem kleinen Ort Island Pond im US-Staat Vermont weht nach Stuttgart. Von dort aus begibt sich Anfang der 1980er Jahre eine kleine Gruppe Deutscher auf Wanderschaft durch Spanien und Portugal. Die Schar, die sich die kleine Herde nennt, lernt auf dieser Reise 1984 eine vermögende Französin kennen und darf sich kurz darauf auf deren Besitz in Sus ansiedeln. Immer mehr Aussteiger kommen aus den nahen Pyrenäen zum sogenannten »Tabitha’s Place« herunter und siedeln sich bei den Zwölf Stämmen an. Es sind vorwiegend Hippies, die den Ausstieg proben, sich aber heillos zerstreiten und Zuflucht bei den Urchristen suchen. Sus wächst zur Keimzelle der europäischen Bewegung der Zwölf Stämme heran. Zwischen 1990 und 1992 treibt die Gemeinschaft Triebe in ganz Europa aus: Die Urchristen gründen Niederlassungen in England, Frankreich, Spanien und Deutschland.

Plötzlich ziehen mich die Männer an den Armen hoch. Ich schnelle aus dem dunklen Schmelzwasser heraus, schnappe nach Luft. »Der hatte seine Hand nicht unter Wasser«, ruft einer vom Ufer. »Ja«, bestätigt ein anderer. »Der muss noch mal ins Wasser. Robby war nicht mit dem ganzen Körper drin!« Also drücken mich die beiden Männer ein weiteres Mal in die Tiefe des Flusses.

Ich merke, wie ich mein altes Leben innerlich loslasse, wie die Zeit in Köln als Student für Ingenieurwesen aus mir herausgespült, meine Seele gewaschen wird. Als ich kurze Zeit später die Uferböschung hinaufklettere und mir rasch meine alte Lodenjacke überziehe, zittere ich am ganzen Körper. Kaum schaffe ich es, mit meinen Füßen in die ausgelatschten Camelboots zu schlüpfen. Dann hüllen mich die Urchristen in schwere Wolldecken. Applaus brandet auf. Die Szenerie ist unwirklich. Ich vernehme Gesang und Gitarrenklänge wie aus der Ferne. 200 Menschen haben sich am Ufer des Flusses eingefunden und singen christliche Lieder, manche lachen, und andere nicken mir aufmunternd zu. Sie laufen zu mir hin, umarmen mich und legen ihre Hände flach auf meinen Körper. Immer mehr drängen mir entgegen, immer mehr Handflächen bedecken meinen Leib. Wärme steigt in mir auf. Ich bin unter Händen begraben. Ich spüre eine große Energie. Eine sonderbare Glut lodert in mir auf, als ob der Heilige Geist in mich hineinfährt. Ich fühle mich geborgen wie in Mutters Schoß, bin ein zweites Mal geboren, drücke meine neuen Brüder und Schwestern an mich, weine, zittere, lache, weine. Ich bin voller Glück. Ich bin am Ziel aller Träume. Nun erheben die Zwölf Stämme mir zu Ehren ihre Stimmen zum Gebet. Ich bin gerührt. Gänsehaut perlt über meinen Körper. Ich bin mir nicht sicher, ob vor Rührung oder Kälte. Wahrscheinlich beides. Die Gefühle überwältigen mich. Ich bin im Rausch, schwimme in Liebe, im absoluten Glück. Heute, da bin ich mir sicher, beginnt mein wahres Leben.

Als ich mich ein paar Stunden zuvor mit der großen Karawane der Urchristen vom Schloss zum Fluss aufmache, gilt der riesige Aufwand einem anderen Täufling. Da ahne ich noch nicht, dass ich wenig später die zweite Hauptperson werden soll. Der eigentliche Täufling, ein Spanier, der mit seiner ganzen Familie hier leben will, ist in das eisige Wasser gestiegen und wird von den Männern untergetaucht. Als sich die Menge mit dem in Decken gehüllten neuen Jünger schon auf den Rückmarsch zum Château machen will, fragt einer: »Ist da noch jemand, der sein Leben an den einzigen wahren Gott geben will?«

»Ja, ich!«, höre ich mich rufen. Es ist, als würde ein anderer mit meiner Stimme sprechen. Sofort drehen sich die Nebenstehenden zu mir um. Einer der Ältesten ruft der Menge zu: »Robby will kapitulieren!« Sie hatten nur darauf gewartet, hatten geahnt oder zumindest gehofft, dass ich mich in diesem Moment bekennen würde. Die meisten hatten mich wohl schon seit Tagen im Visier. Nun ist es an dir, schießt es mir durch den Kopf, und ich melde mich wie in Trance als nächsten Täufling zur Prozedur. In diesem Augenblick bin ich mir sicher, dass Gott selbst mich angesprochen hat. Jahschua, dessen Name im Hebräischen »Ich bin mächtig zu erretten« bedeutet, hat mich erwählt. Ich bin sein neuestes Werkzeug.

Vor nicht einmal drei Monaten hatte ich die Zwölf Stämme das erste Mal in Sus besucht – damals für gerade drei Wochen. Und nun – ganze zwei Wochen nach meinem zweiten Kommen – bin ich bereits getauft?! »Das ist Fügung«, erklären mir die Mitglieder der Zwölf Stämme immer dann, wenn ich mich über mein eigenes Tempo auf Gottes Weg wundere. »Du gehörst Gott!« Um mir das zu beweisen, beginnt gleich am ersten Tag dieses zweiten Besuchs in Sus ein großes Willkommensfest mit Musik und Tanz. Die Feier gilt mir und einem weiteren Deutschen. Er heißt Markus (Name geändert) und trifft zufällig am selben Tag wie ich ein. Die Zwölf Stämme haben den Ingenieur gleich nach der Wende auf dem Kirchentag in Berlin angesprochen und zu einem Besuch in Sus überredet. Es ist der erste Kirchentag nach der Wiedervereinigung. Dass wir uns am selben Tag in Sus einfinden, sei ebenfalls Fügung, erklären die Zwölf Stämme. In einem Leben außerhalb der Steinmauer hätte ich mich wohl nicht mit diesem Ostdeutschen befasst, ja ich hätte ihn wahrscheinlich nicht einmal getroffen. Er ist ein Biedermann, wie er im Buche steht. Anfang fünfzig, gescheiteltes Haar, Eigenheim, Trabbi mit Wohnwagen. Er ist einer von diesen Typen, die im Osten alles richtig gemacht haben; er war Aufsichtsleiter für Druckmaschinen in einer großen Druckerei in der ehemaligen DDR. Im normalen Leben hätten wir uns niemals miteinander abgegeben oder gar verstanden. Nun aber sind wir Brüder im Geiste. »Das ist Fügung«, freuen sich die Jünger.

Wir seien verlorene Söhne, die endlich heimgekehrt sind, macht uns die Zwölf-Stämme-Gemeinschaft klar. Ein Urchrist nach dem anderen begrüßt uns. Mit Tränen in den Augen schließen sie mich in die Arme, drücken mich fest an sich. »Dass du es zu uns zurückgeschafft hast, ist das Werk Gottes«, sagt eine Frau im weiten Gewand. Ein Mann namens Jehu mit streng gebundenem Haar meint: »Wir haben es gewusst, wir haben jeden Tag dafür gebetet, dass du den Versuchungen da draußen widerstehst.« Jehu ist einer von jenen Leuten, mit denen ich bei meinem ersten Besuch in der Biobäckerei gearbeitet habe. Er erzählt mir, dass alle Bäcker an jedem einzelnen Morgen seit meiner Abwesenheit für mich gebetet hätten. Jeden Morgen, bevor der erste Teig geknetet worden sei, hätten sie ein Gebet zu Gott gesandt: »Jahschua, bring den Robby zurück!« Sie wissen, dass sie bei meinem ersten Besuch in Sus einen Samen in mir gepflanzt haben, der nur noch aufgehen musste. Sie sind sich sicher, dass ich zu ihnen gehöre. Sie hinterlassen in mir den Eindruck, dass ich wichtig für sie und die Gemeinschaft bin.

Dieses unglaubliche Gefühl wirkt in mir wie eine Droge. Ich bin glücklich, vertraue diesen Männern und Frauen mehr und mehr. Sie sagen, es sei so großartig, dass ich es nach Sus geschafft hätte. Das Leben im Kreis der Zwölf Stämme sei das schönste Leben überhaupt, es sei eines in Wahrheit. Um wirklich Zugang zu ihrer Welt zu bekommen, müsste ich jetzt nur noch innerlich kapitulieren und mein Leben dem einzigen Gott widmen – und diese letzte und wahre Kapitulation ist die Taufe. Die Taufe ist das Ende allen Egos. Also falle ich unten am Fluss ein paar Tage später vor Gott auf die Knie und rufe: »Hier ist mein Leben, Jahschua, nimm es an! Ich bin bereit, nur noch für Dich zu leben!«

Bis ich mich an jenem Märztag tatsächlich für meine Taufe entscheide, wälze ich mich viele Nächte in meinem Bett herum. Ich ringe mit mir, führe stundenlange Zwiegespräche. Ich klage mich regelrecht selbst an, weil ich mich mit der Entscheidung für ein gottgerechtes Leben so schwertue. Ich kann das Alte noch nicht loslassen. Dieses Hin und Her treibt mich fast in den Wahnsinn. Bei den täglichen Versammlungen der Zwölf Stämme fühle ich mich inzwischen beobachtet. Können mir die Mitglieder der Zwölf Stämme meine Unsicherheit ansehen? Sie müssen doch merken, wie sehr ich mit mir selbst hadere? Sprechen sie mich wohl öffentlich vor allen Leuten an, weil sie meinen Zwiespalt spüren? Werde ich vielleicht in der großen Versammlung geoutet, da ich den Satan nicht gänzlich und sofort aus mir vertreiben kann? 200 Personen füllen jeden Morgen und jeden Abend den Versammlungsraum. Sie sitzen auf dem Fußboden, auf Treppenstufen, auf Stühlen, Tischen und Sofas. Es ist so stickig wie im überfüllten Seminarraum damals an der Kölner Universität. Einer nach dem anderen reden sie über ihren Glauben, singen gemeinsam christliche Lieder oder lesen Stellen aus der Bibel vor, die ihnen helfen sollen, Gott besser zu verstehen.

An jenem Tag, als ich mich unten am Fluss taufen lasse, habe ich das Gefühl, dass ich nach zwei Wochen Aufenthalt demnächst in der Versammlung das Wort ergreifen müsse. Innerlich lege ich mir bereits ein paar Worte zurecht, als plötzlich neben mir und dem Ostdeutschen der dritte Gast aufsteht und erklärt, er möchte sein Leben heute Jahschua schenken. Ich bin erleichtert und denke, jetzt bleibst du brav sitzen und hörst erst mal dem anderen zu. Ich habe Zeit gewonnen, brauche in meiner Unschlüssigkeit keine Entscheidung zu fällen. Der innere Druck verpufft.

Nach der Versammlung brechen die Zwölf Stämme zum Fluss auf. Es ist eine riesige Karawane. Frauen, Männer und Kinder tragen Fackeln und schwenken Laternen. Sie fassen sich an den Händen und laufen hüpfend dem Fluss Gave d’Oloron entgegen. Ein Gesang aus Hunderten von Kehlen füllt das Tal. »Take me down to the freedom river, wash my soul.« Ich bin eins mit der Menge, ein Teil von ihr, gehe in ihr auf. »Ja, ich!«, sage ich also auf die Frage, ob noch ein Zweiter an diesem Tag getauft werden möchte, sein Leben Jahschua anvertrauen will. Ich tauche aus den dunklen Fluten auf, spüre die warmen Decken und die vielen Hände auf meinem Körper. Jetzt bin ich ein vollständiges Mitglied der Zwölf Stämme. Jetzt bin ich ein aufgehender Same des Schöpfers. Ein Auto bringt mich zum Schloss zurück. Ich dusche und schlüpfe in meine neuen Kleider. Jemand hat mir eine weite Pumphose und ein frisches, selbstgenähtes Hemd auf mein Bett gelegt. Es ist die priesterliche Kleidung. Sie symbolisiert, dass ich nun geweiht bin, dass ich dazu auserwählt bin, Gottes Botschaft zu verkünden. Dann muss ich mir die Haare glatt nach hinten kämmen und sie mit einem Band am Kopf fixieren. Um sie zu einer wahren priesterlichen Haartracht zu binden, einem faustlangen kurzen Zopf, reicht die Länge noch nicht. Überhaupt die Haare.

Das erste Mal bin ich mit Dreadlocks nach Sus gereist. Über viele Jahre ist die lange Mähne für mich ein Ausdruck der Freiheit, ein Zeichen für Individualität und Anarchie, für Auflehnung gegen das Etablierte. Als Twen erscheinen mir meine Dreadlocks als Anderssein schlechthin. Doch bereits bei meinem ersten Besuch kritisieren die Zwölf Stämme den wilden Look. »Diese Haartracht«, sagen sie, »geht gar nicht. Gott will einen gebundenen Pferdeschwanz für Männer und keine persönliche Freiheit!« Gott wolle mich mit einer strengen Frisur festhalten, Gott wolle das Unter-Geordnete. Obwohl mir ein Gott der Freiheit sympathischer erscheint, arbeitet und wirkt die Lehre der Zwölf Stämme in mir, treibt mir allmählich die Individualität aus.

Zurück in Deutschland bitte ich schließlich einen Freund, mir meine braunen Locken abzuschneiden. Als der sich weigert, weil er sich nicht an meinem Heiligtum vergehen will, greife ich nach zähem Ringen selbst zur Schere. Ich schneide Strähne um Strähne ab, während mir die Tränen über das Gesicht rollen. Bis dahin hatte diese Haartracht für mich einen ungeheuren ideellen Wert. Nun lasse ich mit den langen Locken auch ein Stück altes Leben hinter mir. Erstmals beuge ich mich einem der Grundsätze der Zwölf Stämme. Ich gebe ein Stück meines Ichs auf, werde mehr und mehr Teil der Herde. Für die Zwölf Stämme bedeutet Freiheit eben nicht, die Haare so zu tragen, wie man möchte. Aus ihrer Sicht ist wahre Freiheit, die Haare so zu tragen, wie Gott es befiehlt.

In meinem Denken beginnen sich die alten Werte zu verändern. Nach und nach erhalten die Worte eine neue Bedeutung. Mit jedem Haarbüschel, das zu Boden fällt, triumphiere ich nun gewissermaßen über mich selbst. Die Befreiung von meinen eigenen Wünschen hat mit dem Gewaltakt an meinen Haaren begonnen. Nur der wird frei, lautet eine wesentliche Regel der Stämme, der kein eigenes Verlangen mehr hat. Erst später merke ich, dass mit dem Erlöschen des eigenen Willens andere Personen aus der Gemeinschaft an meine Stelle treten und über mich bestimmen.

Mit den langen Haaren lasse ich vor meinem zweiten Besuch in Sus auch meinen Schmuck in Deutschland zurück. Die Zwölf Stämme haben mich gelehrt, dass es wertlos ist, sich zu dekorieren. Aus ihrer Sicht stellen meine Uhr, der silberne Fingerring mit blauem Stein aus der Türkei, mein Ohrring und mein Lederband aus Afrika, das ich stets um den Hals trage, eine Uniform für das Leben außerhalb der neuen Gesellschaft dar, die sie aufbauen. Nun brauche ich das alles nicht mehr, heißt es. Zierrat sei nur Fassade, schnöde Kostümierung. Stattdessen stecke ich nun in Pumphosen und einem weiten Hemd. Für mich ist das längst kein Widerspruch mehr, sondern das Gegenteil der reinen Äußerlichkeit. Schließlich habe ich das Priestergewand der Zwölf Stämme am Leib, gewissermaßen die Kleidung der Wahrheit. Wahre Schönheit kommt von innen, sagen die Zwölf Stämme. Noch so ein Satz, den ich viele Jahre später meine eigenen Kinder lehren werde.

Als ich mit dem anderen Täufling frisch geduscht und im neuen Gewand die Treppe zum Versammlungsraum hinabsteige, wartet meine neue Familie bereits auf uns. Einige stehen auf und jubeln, andere breiten herzlich die Arme aus. Durch den Raum tost Beifall. Mit unserem Erscheinen spielt die Musik auf. Wir singen, feiern, essen und trinken ein Gebräu aus Honig, Apfelessig und Wasser. Vini ist ein Traditionsgetränk der Zwölf Stämme. Das geht bis weit nach Mitternacht. Beseelt falle ich an diesem Abend ins Bett. Ich bin mir sicher, genau das richtig gemacht zu haben. Ich bin fest davon überzeugt, mit meiner heutigen Taufe den ersten Schritt in ein besseres Leben gegangen zu sein.

Am nächsten Morgen beginnt der Alltag. Jedes Mal, wenn ich meine eigene Meinung sage, schauen mich meine Brüder und Schwestern verwundert an und runzeln die Stirn. Der Blick soll mir sagen: »Da hat der alte Mensch gesprochen! Du musst noch viel lernen.« Und ich lerne schnell. In kurzer Zeit verstehe ich, wie ich mich in diesem neuen System verhalten muss. Ich will ein wichtiges Mitglied der Gruppe werden. Ich will verstehen und vorankommen. Ich will den alten egoistischen Menschen, der in mir haust, so rasch wie möglich abstreifen, ja abschaffen. Ich will ein braver und guter Nachfolger Gottes sein. Schnell erlerne ich den Habitus, den ich innerhalb der Mauern der Zwölf Stämme brauche. Es sind Riten und Regeln, die wir Mitglieder nur in dieser Gemeinschaft leben können. Wir sind geprägt auf die Zwölf Stämme. Jeder Einzelne von uns ist in einem Denken, Reden und Leben trainiert, ja konditioniert, welche in dieser Art nur in den Strukturen der Gemeinschaft vollzogen werden können. Nur im Umfeld und im Format der Zwölf Stämme ist dieses neu erlernte Leben möglich.

In mir wächst ein neuer Geist heran, und ich fühle mich trotz der veränderten Bedingungen so authentisch wie nie zuvor in meinem Leben. Ich beginne zu reden und zu denken wie die anderen. Erstaunlich schnell passe ich mich den neuen Umständen an. Jahre später erzählt mir meine Mutter, wie fremd ich meiner Familie damals geworden bin. Nach gerade zwei Wochen bin ich bestens assimiliert. Doch wie tief diese Anpassung gehen wird, davon ahne ich zu dem Zeitpunkt noch nichts. Mein anderes Leben erscheint mir weit weg, wie fortgespült, ein verblassender schlechter Traum meiner Jugend. Nur ab und an habe ich ein paar Konflikte in meinem neuen Leben, die aus dem alten resultieren. »Das ist der alte Mensch«, erklären mir meine Brüder und Schwestern, wenn ich mich mit den neuen Regeln schwertue, und ich beuge mich ihrem Urteil. Etwa wenn ich nicht so viel reisen darf, wie ich will. In den ersten drei Jahren erlauben sie mir nur zweimal, die Gemeinschaft Richtung Deutschland zu verlassen. Einmal muss ich meinen Führerschein beim Amt abholen, damit ich in Frankreich Traktor fahren darf. Ein anderes Mal feiert mein Vater seinen fünfzigsten Geburtstag. Eine Reise zur Beerdigung meiner Großeltern wird mir verweigert. Lass die Toten die Toten beerdigen, wird mir gesagt.

Mehr als zwanzig Jahre lang lebe ich bei den Zwölf Stämmen und werde sogar eines ihrer führenden Mitglieder. Ich helfe bei der Gründung einer Stämme-Gemeinde in Pennigbüttel bei Bremen und einer in Stödlen-Oberbronnen in Baden-Württemberg. Ich unterrichte die Kinder der Stämme im bayerischen Deiningen in der Nähe von Nördlingen und wehre mich jahrelang erfolgreich gegen die Behörden, die unsere Privatschule schließen wollen. 2009 versuche ich den ersten Absprung mit meiner Familie, doch der Neubeginn scheitert nach wenigen Monaten. 2012 steige ich schließlich bei den immer radikaler werdenden Urchristen aus und nehme meine vier Kinder mit. Die Welt hinter den Mauern wurde mir unerträglich.

Der alte Robert stirbt

Erstmals begegne ich den Mitgliedern der Zwölf Stämme im Sommer 1990. Per Anhalter trampe ich ins Wiener Mühlviertel auf einen ehemaligen Truppenübungsplatz zum Rainbow Gathering. Das ist ein großes alternatives Hippie-Treffen, das damals in einem österreichischen Nationalpark stattfindet. Eigentlich habe ich den Gedanken bereits verworfen, zu diesem Fest zu fahren, weil ich mich um einen zweijährigen Hund kümmern muss. Ein Freund aus meiner Clique hat mich gebeten, ein paar Monate auf den Mischlingshund Kaschim aufzupassen. Sein Herrchen sitzt wegen eines aufgeflogenen Drogendeals im Gefängnis. Als Anhalter mit Hund hätte mich kaum jemand mit in den Süden genommen, aber dann kommt alles ganz anders.

Ein paar Tage vor dem Hippie-Fest in Wien erlauben die Behörden dem eigentlichen Hundebesitzer einen Tag Freigang, und dieser Michael will unbedingt sein Tier sehen. Also holt mich mein Kumpel Peter, der den Freigänger kennt und mir auch den Hund mit den schwarzen Locken vermittelt hat, am frühen Morgen mit seinem alten 200