Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

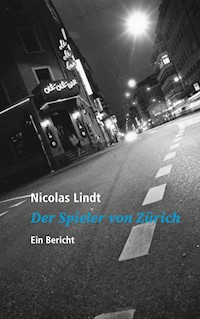

Der Spieler von Zürich Die beklemmend wahre Geschichte eines jungen Mannes, der - aus "geordneten Verhältnissen" stammend - in einen Teufelskreis von Spielsucht und Kriminalität gerät. "Schlicht 'einen Bericht' nennt Nicolas Lindt, was er hier über Milan und Sandra erzählt. Gleichwohl ist das Buch mehr. Es steht als Dokument für eine Generation, welche die Leichtigkeit des Seins nicht nur zum Motto gemacht hat, sondern sie wirklich lebt: von der Hand in den Mund, von heute auf morgen, ohne Perspektive." (Der Beobachter)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 125

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für Milan, dem ich Glück wünsche

Vergnügen ist ein Lied der Freiheit, Aber es ist keine Freiheit. Es ist die Blüte eurer Wünsche, Aber es ist nicht ihre Frucht.

Einige Junge unter euch suchen das Vergnügen, als sei es alles, und sie werden getadelt und verurteilt.

Ich würde sie weder tadeln noch verurteilen. Ich würde sie suchen lassen.

Aus «Der Prophet» von Khalil Gibran (1883–1931)

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I

Kapitel II

Kapitel III

Kapitel IV

Kapitel V

Kapitel VI

Kapitel VII

Kapitel VIII

Kapitel IX

Kapitel X

Nachwort

I

Als Milan, später «der Prinz» genannt, elf Jahre alt war, emigrierte seine Familie aus der damaligen Tschechoslowakei in die Schweiz. Milan freute sich auf die Reise ins neue Land. Er war noch ein Kind, er nahm das Leben als Spiel. Sein Vater, ein Akademiker, der sich während des Prager Frühlings zur Auswanderung in den Westen entschlossen hatte, war vorausgereist und hatte in Zürich sogleich eine Kaderstelle in der Forschung gefunden. Nun holte der Emigrant seine Frau und seine beiden Söhne am Flughafen ab und führte sie in die Zürcher City.

Milan vergass diese ersten Eindrücke nie: An der Hand seines Vaters spazierte er durch die berühmte Bahnhofstrasse, betrachtete die Schaufenster der Geschäfte, sah den Luxus, die Portale der Grossbanken – und staunte über den Reichtum der Schweiz.

Dann fuhren sie weiter nach Schwerzenbach, wo sich ihr zukünftiges Heim befand. Es war eine Wohnung mit allem Komfort, doch sie befand sich in einem Block, und rundherum sah man ähnliche Blöcke, graue Flachdachklötze, wie es in Vorortsgemeinden unzählige gibt. Der Prinz war im ersten Moment ein wenig verwirrt von der neuen Umgebung. Zu Hause in Prag hatten sie mitten in der Altstadt gewohnt.

Dafür lebten sie jetzt in der Freiheit.

So vergingen die ersten Tage und Wochen, in denen der Junge aus Osteuropa das goldene Leben im Westen entdeckte. Zur selben Zeit begann die Zerschlagung des Prager Frühlings durch die sowjetischen Truppen. Die dramatischen Ereignisse im August 1968 waren auch in der Schweiz Tagesgespräch. Überall hörte man die Parole «Dubcek, Svoboda!» — sogar die Schulkinder riefen die Namen der beiden Prager Politiker. Milan merkte, dass er als Tscheche etwas Besonderes war. Es erfüllte ihn mit Stolz, aus dem gleichen Land zu stammen wie Dubcek und Svoboda.

Dennoch hätte er um nichts in der Welt in seine Heimat zurückkehren wollen. Die strengen Sitten in der dortigen Schule waren keine angenehme Erinnerung. Man hatte nicht bloss Schreiben und Rechnen, sondern auch Anstand und gutes Benehmen gelernt, man war erzogen worden. Umso besser gefiel es Milan, dass in der Schweizer Schule alles viel leichter, viel weniger autoritär vor sich ging. Im Rechnen war er seinen Mitschülern weit voraus, und die fremde Sprache lernte er schnell. Der junge Tscheche wusste sich durchzusetzen. Obwohl das neue Zuhause so andersartig war, hatte er wenig Probleme, sich einzuleben.

Zu seinem dreizehnten Geburtstag – er besuchte unterdessen die Oberstufe – wünschte sich der Prinz einen Fotoapparat. Sein Vater, der über die Ansprüche des Sohnes zunächst sehr erstaunt war, musste sich darüber aufklären lassen, dass Milans Schulkameraden längst eine eigene Kamera hatten. Als dann der Dreizehnjährige das Geschenkpaket seiner Eltern öffnete, befand sich darin eine Kamera. Solche kleinen Begebenheiten häuften sich. Milans Eltern versuchten vergeblich, an ihren osteuropäischen Massstäben festzuhalten – doch der Wohlstand, der sie umgab, war das stärkere Argument: Warum dem eigenen Sohn missgönnen, was alle anderen so selbstverständlich besassen?

Ein Jahr später wurde die Frage aktuell, welchen Beruf der Prinz ergreifen sollte. Sein Bruder hatte Grafiker gelernt und war in einer Werbeagentur tätig. Milan jedoch, der Jüngere, sollte nach der Vorstellung des Vaters ein Gymnasium besuchen und später studieren. Als er sich für die Aufnahmeprüfung anmeldete, war es für ihn keine Frage, dass er sie bestehen würde. Er bestand sie nicht.

Sein Vater, der darüber sehr enttäuscht war, schlug ihm darauf eine kaufmännische Lehre vor. Doch Milan – zur Überraschung seiner Eltern – wollte lieber Fotograf werden: Fotografieren, erklärte er, sei das Einzige, was ihn wirklich interessiere. Erst nach mühevollen Gesprächen gelang es dem Vater, den Sohn von dessen Idee wieder abzubringen. Er führte ihm die schlechten Berufsaussichten für Fotografen vor Augen und konnte ihn schliesslich dazu bewegen, das Fotografieren zwar nicht aufzugeben, aber auch in Zukunft nur in der Freizeit zu pflegen.

So begann der Prinz nach beendeter Schulzeit auf Betreiben des Vaters eine Lehre als Chemielaborant. Ein spezielles Interesse an der Ausbildung hatte er nicht; doch die Lehrstelle war ein Kleinbetrieb, und der inzwischen bald Sechzehnjährige erhielt schon nach kurzer Zeit viel Selbständigkeit. Von seinen Arbeitskollegen wurde er nicht als Lehrling, sondern wie ein vollwertiger Mitarbeiter behandelt, und auch dies sagte Milan ausserordentlich zu.

An zwei Tagen in der Woche besuchte er die Berufsschule in Zürich. Dort, so erscheint es im Rückblick, nahm alles seinen Anfang.

Milan wurde zum Klassensprecher ernannt. Seine Mitschüler begrüssten es, dass er den Lehrern manchmal die Meinung sagte – nur er fand den Mut dazu. Als er aber eines Tages den Zorn des Hauptlehrers auf sich zog, weil er den Mann vor der ganzen Klasse blossstellte, merkte er, dass niemand hinter ihm stand. Er hatte das schon als Kind erlebt: Solange keine Gefahr drohte, ermutigten ihn die anderen – wenn es hart auf hart ging, liessen sie ihn im Stich.

Milan war der Rache des Lehrers schutzlos ausgeliefert. Dieser schikanierte ihn nun, wann immer sich eine Möglichkeit bot. Er gab keine Antwort auf die Fragen des Schülers und stand bei Prüfungen hinter ihm, damit er nicht abschreiben konnte. Chemie, das Fach, das der Lehrer unterrichtete, war ohnehin nicht Milans Stärke. Er hatte die praktische Arbeit lieber. Nun, da der Lehrer sein Feind war, fiel ihm die Schule noch schwerer.

Andere hätten sich wahrscheinlich gefügt; sie hätten die Autorität des Erwachsenen anerkannt und wohl oder übel versucht, ihre Leistungen zu verbessern. Aber nicht der Prinz.

Sein Vater mahnte ihn, er schade sich nur mit seinem Verhalten. Man könne nicht immer aussprechen, was man denke. Manchmal sei es besser zu schweigen. Doch Milan verstand seinen Vater nicht. Er konnte nicht verstehen, warum der Vater zum Beispiel Geschäftsfreunde zum Essen einlud, die er gar nicht mochte, warum er solchen Leuten nicht ins Gesicht sagte, was er von ihnen hielt. Und Milan konnte nicht begreifen, warum sein Vater so sehr bestrebt schien, ein Schweizer Bürger zu werden, obwohl ihm doch die Schweizer so fremd waren.

Sie diskutierten heftig und oft. Der Prinz wollte nicht mehr in die Berufsschule gehen. Der Vater versuchte ihn mit vernünftigen Argumenten zu überzeugen, dass es keine Lösung sei, einfach auszusteigen. Er wäre daheim, in der Tschechoslowakei, bestimmt strenger gewesen, er hätte dem Sohn untersagt, die Schule aufzugeben. Doch in der freien Schweiz ging das nicht.

«Du musst selbst wissen, was für dich richtig ist», sagte der Tscheche nach einer weiteren unergiebigen Diskussion zu seinem Sohn. Es war das erste Mal, dass er so etwas sagte.

Die Samstagabende verbrachte Milan oft an der Seite seines älteren Bruders. So kam er mit jungen Leuten zusammen, die fünf bis sechs Jahre älter waren als er. Sie hatten ihre Ausbildung hinter sich, sie verdienten gut, besassen schon ihr eigenes Auto, ihre eigene Wohnung – ihr eigenes Leben. Die Rechnung, die der Prinz anstellte, war einfach und naheliegend: Warum sollte er sich an seiner Lehrstelle für wenige hundert Franken im Monat abrackern, wenn es ihm jederzeit möglich war, mit dem nächstbesten Job das Fünffache zu verdienen?

Noch vor Ende des zweiten Lehrjahrs liess er die Ausbildung fahren. In der Berufsschule ging er am Schluss der Chemiestunde nach vorn und erklärte dem Hauptlehrer, er sei gekommen, um sich zu verabschieden. Er grinste dem Schulmeister ins Gesicht, drehte sich um und verliess den Raum, mit einem kühlen Seitenblick auf seine Mitschüler, die brav und beeindruckt in ihren Bänken sassen. Der letzte Auftritt des Prinzen an der Schule war zugleich sein bester gewesen.

Als er sich von den Arbeitskollegen trennte, fühlte er sich weniger gut, und fast bereute er seinen Entschluss. Doch der Schritt war getan. Milan erklärte dem Lehrmeister, dass er sich an der Kunstgewerbeschule für die Fotografenklasse anmelden werde. Das wollte er wirklich; was er jetzt suchte, war bloss ein Temporärjob.

Über die Zeitung fand er eine Stelle in einem Fotolabor, zu einem Anfangslohn von 1800 Franken netto pro Monat.

Zwei Wochen nach der ersten Lohnauszahlung war zu Milans Erstaunen schon das ganze Geld aufgebraucht. Doch bereits kam der nächste Zahltag in Sicht. Der junge Mann war vom Geldverdienen begeistert. Am Ende des dritten Monats verlangte er die erste Lohnerhöhung – und er wusste, wenn er das Geld nicht bekam, würde er schon am nächsten Tag etwas Besseres finden. Natürlich bekam er das Geld; denn er war eine wertvolle Arbeitskraft, er half auch im Büro mit, er war flexibel und lernte schnell. Wenn er wollte, das merkte er selbst, konnte er es an allen Orten zu etwas bringen.

In der Tschechoslowakei, sagte sein Vater zu ihm, hätte man ohne Ausbildung keine Chance. Man würde sein Leben lang zuunterst bleiben und nichts verdienen.

«Hier ist es eben anders», meinte der Sohn. Und darauf gab es nichts mehr zu sagen.

Es war in derselben Zeit, als der Prinz die Bekanntschaft von Corinne machte. Sie war ein knappes Jahr älter als er und arbeitete in einer Parfümerie in der Zürcher City. Kaum hatten sie sich kennengelernt, wollten sie schon zusammenziehen, und Milan begann sogleich eine Wohnung zu suchen. Sein Vater versuchte ihm das Vorhaben auszureden, doch der Prinz war nicht mehr zu bremsen. In seinem Verhältnis zu den Eltern hatte sich etwas geändert, seitdem er so viel Geld verdiente. Immer häufiger, wenn es zu Hause Spannungen gab, sagte er sich: Ich kann auch ohne euch leben.

Nun gedachte er dies zu tun, und bereits nach wenigen Wochen hatte er für sich und Corinne ein Appartement gefunden – wieder in Schwerzenbach. Weil er aber noch minderjährig war, bekam er den Mietvertrag nur mit der Unterschrift seines Vaters, was zu einem erneuten, unangenehmen und fruchtlosen Gespräch zwischen den beiden führte. Noch einmal äusserte der Vater seine Bedenken. Und wieder wurde ihm wohl schmerzlich bewusst, wie weit sich der jüngere Sohn von ihm schon entfernt hatte. Sie redeten beide noch immer tschechisch, doch sie verstanden sich nicht mehr.

Milan drängte auf die Einwilligung des Vaters. «Ich kann es dir nicht verbieten», sagte dieser schliesslich zu ihm – und gab ihm die Unterschrift.

Als der Morgen des Umzugs gekommen war und der Prinz sein Zimmer geräumt und die Sachen ins Auto seiner Freundin geladen hatte, kehrte er noch einmal ins Haus zurück, um Adieu zu sagen. Nur seine Mutter war da. Milan begegnete ihrem Blick mit einem Lächeln, dessen Gelassenheit nicht ganz echt war. Unschlüssig blieb er unter der Küchentür stehen.

«Ich komme dann wieder vorbei», versprach er schnell. Nun müsse er gehen – Corinne warte draussen auf ihn.

Auf den Umzug in die eigene Wohnung folgte als nächstes das eigene Auto. Der Prinz hatte den Tag, an dem er achtzehn wurde, seit langem herbeigesehnt. Schon Monate vorher hatte er mit dem Wagen des Vaters, später mit Corinnes Auto geübt; und wenn die Freundin keine Lust gehabt hatte mitzukommen, war er sogar allein losgefahren. Noch in der Woche seines Geburtstags kaufte er sich einen günstigen Gebrauchtwagen und begann mit Fahrstunden. Drei Monate später machte er schon die Prüfung: Dass er sie auf Anhieb bestehen würde, daran hatte er keine Sekunde gezweifelt.

Er fuhr nun täglich mit dem Auto nach Zürich zur Arbeit, und er schwor sich, nie mehr den Zug zu nehmen. Milan hatte das Zugfahren stets gehasst und nicht begreifen können, wie all die anderen Leute es fertigbrachten, jeden Morgen pünktlich am Bahnhof zu stehen. Seine Eltern waren immer motorisiert gewesen. Sie hatten schon in Prag ein Auto besessen. In der Schweiz wurde sofort ein neues gekauft, später folgte ein zweites für die Mutter und ein drittes für Milans Bruder. Ein Leben ohne Auto wäre für den Prinzen dasselbe gewesen wie ein Leben ohne Freiheit.

Schon bald kaufte er sich deshalb zu seinem ersten Fahrzeug ein zweites dazu, auch diesmal ein Gelegenheitskauf, womit das junge Paar nun bereits über drei Autos verfügte: jenes von Corinne und die beiden des Prinzen. Wenn am Morgen eines nicht anspringen wollte oder gerade in der Werkstatt war, stand immer noch das dritte bereit. Auf diese Weise fühlten sich Corinne und Milan vollkommen unabhängig.

Das Autofahren eröffnete ihm neue Möglichkeiten. Er kündigte seine Stelle im Fotolabor und nahm einen Job als Chauffeur an. Den ganzen Tag herumfahren zu können, gefiel ihm besser, vor allem verdiente er mehr. Mit 2200 Franken netto begann er. Milan brauchte das Geld: Die neue Wohnung wollte eingerichtet sein, die Restschuld für das zweite Auto war fällig, er wollte Corinne öfter zum Essen einladen, und sie fassten die ersten gemeinsamen Ferien ins Auge.

Nach wenigen Monaten quittierte er auch die zweite Stelle. Durch die Vermittlung seines Bruders bekam er eine Arbeit als Chauffeur in einem Fernsehgeschäft: 2300 Franken netto. Kaum hatte er dort begonnen, half er bereits in der Werkstatt mit, übernahm mit der Zeit die ganze Disposition und war im Verkauf tätig: 2400 netto. Ausserdem begann er nach Feierabend selber mit TV-Geräten zu handeln, was leicht verdientes Geld war: Den Kasten ins Auto geladen und hingebracht, überzeugendes Auftreten, das preiswerte Angebot im rechten Moment – und schon hatte Milan wieder zusätzliche zwei-, dreihundert Franken in seiner Tasche.

So kam er auf insgesamt über 3000 Franken im Monat; Corinne, die gelernte Drogistin, brachte ebenfalls ihre 3000 nach Hause, zusammen machte das 6000, manchmal 6500. Davon liess sich leben.

Doch Ende des Monats waren sie regelmässig auf null.

Je mehr der Achtzehnjährige und die Neunzehnjährige zusammen verdienten, um so mehr gaben sie aus. Die Ansprüche der beiden stiegen von Mal zu Mal; und obwohl dem Prinzen die Arbeit im Fernsehgeschäft ganz gut gefiel – wäre ihm eine noch besser bezahlte Stelle über den Weg gelaufen, dann hätte ihn am alten Ort nichts mehr gehalten.

Einmal, als er bei den Eltern zu Besuch war, fragten sie ihn, ob er sich nun für eine Ausbildung entschieden habe.

«Wie stellt ihr euch das vor? Wovon soll ich dann leben?» fragte der Sohn zurück. Er sprach in einem überlegenen Ton, seitdem er nicht mehr zu Hause wohnte. Darauf holte er seine Zigaretten hervor, die er inzwischen bei jeder Gelegenheit rauchte, und zündete sich eine an.

«Wir könnten dir vorübergehend aushelfen», bot ihm sein Vater an.

Milan, der mit den Eltern im Wohnzimmer sass, zog den Aschenbecher zu sich heran und streifte die Asche ab. Er tat dies mit leichten, gekonnten Bewegungen.

«So viel könnt ihr mir gar nicht geben», sagte er dann. «Nicht so viel, wie ich brauche.»

Natürlich spürte Milan die elterlichen Bedenken, doch er teilte sie nicht. Eine Ausbildung – so dachte er auf dem Rückweg zu seiner Wohnung – kam für ihn erst später in Frage. Auch die Kunstgewerbeschule konnte noch warten.

Zuerst wollte er etwas vom Leben haben, er wollte frei sein. Um frei zu sein, benötigte man keine Ausbildung.

Geld zu haben, genügte.