12,99 €

Mehr erfahren.

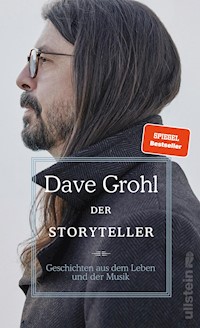

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Drummer von Nirvana, Band Leader der Foo Fighters, erfolgreicher Solokünstler: Dave Grohl ist einer der größten Rockstars unserer Zeit – und seine Stories sind der lässigste Bestseller im Herbst 2021 "Es gibt einen roten Faden, der sich durch alles zieht, was ich tue: das Geschichtenerzählen. Ob in Liedern, Filmen oder auf Instagram, ich habe immer das Bedürfnis, Momente aus meinem Leben zu teilen." Dave Grohl ist ein Weltstar auf den Musikbühnen. Und er ist ein fulminanter Erzähler. Von den Geschichten seines Lebens handelt sein Buch: von einschneidenden Erlebnissen in Kindheit und Jugend, vom Aufbruch aus der Familie in die Welt der Musik, von eindrücklichen Begegnungen, einem Auftritt im Weißen Haus oder auch einem partysprengenden Feuerwerk bei einer Familienfeier … Grohl schildert ein Leben in voller Lautstärke, das reich ist an lustigen Absurditäten wie auch berührenden Momenten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Das Buch

Dave Grohl liefert das ungeschliffene, ehrliche Porträt eines außergewöhnlichen Lebens. Von der Liebe zur Musik und seinen Mitmusikern über die tiefe Verbindung zu seiner Heimat Springfield, Virginia, bis zur Begeisterung für seine Töchter erzählt er seine Geschichten so, wie er Songs komponiert: direkt aus dem Herzen. Grohl schreibt von den Touren mit Scream, seinem Einstieg bei Nirvana und dem Ende der Band, aber auch von der Gründung der Foo Fighters, als sein Leben am Scheideweg stand, und wie er als Familienvater weltweit auftritt. Der Storyteller strotzt vor Leben, Humor und Grohls nüchternem Blick auf den Ruhm – der begnadete Musiker erweist sich als mitreißender Autor.

Der Autor

DAVE GROHL ist Musiker, Sänger, Regisseur und Songwriter. Er war Drummer bei Nirvana und gründete die Foo Fighters, wo er als Sänger und Gitarrist wirkt sowie das Gros der Texte schreibt.

Aus dem Amerikanischen von Dieter Fuchs

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:

www.ullstein.de

Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.

Hinweis zu Urheberrechten

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.

Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel The Storyteller. Tales of Life and Music bei Dey Street, an imprint of William Morrow.

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt. Nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.

ISBN 978-3-8437-2568-2

© 2021 für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin

© 2021 by David Eric Grohl

Lektorat: Lars Zwickies

Umschlaggestaltung: www.zero-media.net, München, nach einer Vorlage von Jeanne Reina, HarperCollins

Umschlagabbildung: © Magdalena Wosinska/HarperCollins Publishers

E-Book: LVD GmbH, Berlin

Alle Rechte vorbehalten.

FÜR VIRGINIA GROHL.

Ohne sie würden meine Storys erheblich anders aussehen.

FÜR JORDYN BLUM.

Du hast meine Geschichte um so viel aufregender und schöner gemacht.

FÜR VIOLET, HARPER UND OPHELIA.

Möge jede eurer Storys so einzigartig und erstaunlich sein, wie ihr es seid.

VORWORT

REGLER NACH RECHTS

Manchmal vergesse ich, dass ich älter geworden bin.

Mein Kopf und mein Herz scheinen mir einen üblen Streich zu spielen; sie täuschen mir ein Gefühl von Jugend vor, indem sie mich die Welt täglich mit den idealistischen, schelmischen Augen eines rebellierenden Kindes betrachten lassen, das sich an den kleinen, ganz einfachen Dingen erfreut.

Natürlich ist nur ein kurzer Blick in den Spiegel nötig, um mich daran zu erinnern, dass ich nicht mehr der kleine Junge mit Billig-Gitarre und einem Stapel Schallplatten bin, der stundenlang in seinem Zimmer vor sich hin übt und darauf hofft, irgendwann aus den Beschränkungen und Erwartungen seiner vorstädtischen Toastbrot-Existenz in Virginia auszubrechen. Nein, jetzt zeigt mein Gesicht ein verwittertes Lächeln mit ramponierten Zähnen, deren zarter Schmelz durch jahrelange Mikrofon-Einwirkung abgenutzt ist. Ich sehe die Tränensäcke unter meinen halb geöffneten Augen, die Quittung für jahrzehntelangen Jetlag und dafür, dass ich jede Menge Schlaf für wertvolle wache Stunden geopfert habe. Ich sehe die weißen Haare in meinem Bart. Und für all das bin ich dankbar.

Vor ein paar Jahren bat man mich, beim 12-12-12 Benefizkonzert für die Opfer des Hurrikans Sandy in New York City aufzutreten. Das Konzert fand im Madison Square Garden statt und versammelte den Mount Rushmore des Rock ’n’ Roll: McCartney, die Rolling Stones, The Who, Roger Waters und zahllose andere Legenden. Irgendwann kam einer der Veranstalter zu mir und fragte, ob ich nicht Lust hätte, mich im Green Room gemeinsam mit diesen Ikonen sowie ein paar Fans, die das Projekt großzügig unterstützt hatten, fotografieren zu lassen. Ich war stolz, dass man dabei auch an mich gedacht hatte, bahnte mir den Weg durch die labyrinthischen Backstage-Gänge und sah im Kopf schon einen Raum voller Rock ’n’ Roll-Geschichte vor mir, alle wie zum Klassenfoto aufgestellt, ein Raum voller Lederjacken und britischer Akzente.

Als ich den Raum betrat, waren da aber nur zwei dieser Stars, und die standen auch noch ziemlich weit auseinander. Einer von ihnen glänzte wie ein nagelneuer Luxusschlitten: perfekt gestylte Frisur, Bräunungsspray und ein erst kürzlich aufgefrischtes Lächeln wie aus der Zahnpastawerbung (der offensichtliche Versuch, dem Alterungsprozess entgegenzuwirken; leider erinnerte es eher an eine Wand, die zu oft übermalt worden war). Der andere machte den Eindruck eines klassischen, wenngleich ausgebrannten Hotrod-Rennwagens: wirre graue Haare, ein von tiefen Falten durchzogenes höhnisches Grinsen, Zähne so ramponiert wie die von George Washington und ein schwarzes T-Shirt, das sich so eng an seinen fassförmigen Oberkörper schmiegte, dass man sofort wusste: Dieser Typ scheißt auf alles.

Die Sache mit den Epiphanien ist ja irgendwie abgelutscht, aber trotzdem sah ich hier meine eigene Zukunft aufblitzen. Ich beschloss auf der Stelle, dass ich einmal so wie der zuletzt Genannte werden wollte. Ich würde das Voranschreiten der Zeit dadurch ehren, dass ich auf die Spuren des Alterns stolz wäre. Ich würde versuchen, der verrostete Hotrod-Wagen zu werden, egal wie oft daran geschraubt werden müsste. Am Ende des Tages muss nicht alles in Hochglanz strahlen. Wenn du eine Pelham Blue Gibson Trini Lopez fünfzig Jahre lang im Gitarrenkoffer lässt, sieht sie natürlich so aus, als käme sie direkt vom Hersteller. Aber wenn du sie in die Hand nimmst, der Sonne aussetzt, sie atmen lässt, mit deinem Schweiß überziehst und verdammt noch mal SPIELST, bekommt ihre Lackierung mit der Zeit eine ganz eigene Färbung. Jedes Instrument altert unterschiedlich. Das ist für mich Schönheit. Nicht der Glanz der vorgefertigten Perfektion, sondern das verschrammte, abgenutzte Aussehen der Individualität, der Zeit und der Weisheit.

Wie durch ein Wunder ist mein Gedächtnis immer noch ziemlich intakt. Seit der Kindheit habe ich mein Leben weniger in Monaten oder Jahren bemessen, sondern eher in musikalischen Einheiten. Erinnerungen an bestimmte Ereignisse oder Orte sind bei mir an Songs, Alben oder Bands gekoppelt. Vom Mittelwellenradio der Siebzigerjahre bis zu jedem Mikro, vor dem ich je gestanden habe, kann ich euch das Wer, Was, Wo und Wann verraten, und zwar schon anhand der ersten Töne jedes beliebigen Songs, der je aus einem Lautsprecher in meine Seele gedrungen ist. Oder aus meiner Seele in eure Lautsprecher. Manche Leute knüpfen ihre Erinnerungen an Geschmack, andere an einen bestimmten Anblick oder an Gerüche. Meine werden durch Musik wachgerufen, die wie ein unvollendetes, erst noch abzuschickendes Mixtape läuft.

Ich war nie jemand, der »Sachen« sammelt. Aber ich sammle Momente. Darum sind die verschiedensten Teile meines Lebens immer wieder präsent, blitzen vor meinen Augen auf, schießen mir in die Ohren. In diesem Buch habe ich ein paar solcher Momente eingefangen, so gut ich eben konnte. Diese Erinnerungen aus meinem gesamten bisherigen Leben stecken natürlich voller Musik. Und manchmal sind sie richtig laut.

ALSO REGLER NACH RECHTS, BITTE. HÖRT SIE EUCH MIT MIR AN.

»Dad, ich will lernen, wie man Schlagzeug spielt.«

Mir war klar, dass das irgendwann kommen würde.

Vor mir stand meine achtjährige Tochter Harper und sah mich mit ihren großen, braunen Augen an wie Cindy Lou Who aus Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat, während sie nervös zwei meiner abgesplitterten Schlagzeugstöcke in ihren kleinen Händen hielt. Mein mittleres Kind, mein Mini-Ich, meine Tochter, die mir rein äußerlich am ähnlichsten sieht. Es war zu erwarten, dass sie sich eines Tages für Musik interessieren würde, aber … Schlagzeug? Geil! Ein Job ganz unten, auf Einstiegsniveau!

»Schlagzeug?«, wiederholte ich mit hochgezogenen Augenbrauen.

»Yeah!«, quiekte sie grinsend durch ihre Zahnlücken.

Ich dachte einen Moment lang nach, und während sich in meinem Hals ein sentimentaler Frosch bildete, fragte ich: »Okay … Und du willst, dass ich es dir beibringe?«

Sie verlagerte das Gewicht von einem karierten Vans-Sneaker auf den anderen, nickte schüchtern und meinte: »Mh-hm«, woraufhin mich eine Woge des Vaterstolzes erfasste, gepaart mit einem breiten Lächeln. Wir umarmten einander und gingen Hand in Hand nach oben zu dem alten Drumkit in meinem Büro. Das war einer jener rührseligen Momente, wie man sie oft in hyperemotionalen Super-Bowl-Werbespots sieht (und bei denen selbst der abgebrühteste Monstertruck-Enthusiast in seinen Buffalo-Chicken-Dip weint) – ein Moment, der mir auf ewig ins Gedächtnis eingebrannt ist.

Als wir das Büro betraten, fiel mir siedend heiß ein, dass ich selbst nie richtig Unterricht gehabt hatte und deshalb gar nicht wusste, wie man jemandem das Schlagzeugspielen beibringt. Das Einzige, was annähernd als »Musikunterricht« hätte gelten können, war ein kurzes Intermezzo bei einem außergewöhnlichen Jazz-Dummer namens Lenny Robinson, dem ich immer sonntagnachmittags in der Jazzkneipe One Step Down im nahe gelegenen Washington, D. C., zuhörte. Dieser kleine Club in der Pennsylvania Avenue war nicht nur fester Anlaufpunkt für Bands auf Tour, sondern veranstaltete außerdem an jedem Wochenende auch einen Jazz-Workshop, bei dem die Hausband (geleitet von der örtlichen Jazzlegende Lawrence Wheatley) in dem düsteren, vollgepackten Raum ein paar Sets spielte und dann aufstrebende Musiker zum Jammen auf die Bühne einlud. Als ich ein Teenager war, also in den Achtzigern, wurden diese Workshops für meine Mutter und mich zu einem festen Sonntagsritual. Wir setzten uns an einen kleinen Tisch, bestellten Getränke und Snacks und hörten stundenlang diesen Musik-Cracks zu, die sich der wunderbaren improvisatorischen Freiheit des traditionellen Jazz hingaben. Man wusste nie, was einen zwischen diesen kahlen Backsteinwänden erwartete, wo die Luft voller Zigarettenrauch hing und man nichts als Musik hörte (Reden war streng verboten). Damals war ich fünfzehn und komplett meiner Punkrock-Obsession verfallen – ich hörte nur die schnellste und brachialste Musik, die sich irgendwie auftreiben ließ –, aber trotzdem sprachen mich die emotionalen Seiten des Jazz an. Im Gegensatz zur modernen Popmusik (vor der ich damals zurückschreckte wie das besessene Kind aus Das Omen in der Kirche) gab es im chaotischen Durcheinander der Jazzkomposition eine Schönheit und Dynamik, die mich faszinierte. Manchmal gab es Struktur, dann wieder nicht. Am meisten gefiel mir aber Lenny Robinsons Schlagzeugspiel. So etwas hatte ich bei einem Punkkonzert noch nie erlebt: exzessiver Ausdruck mit eleganter Präzision. Bei ihm sah alles ganz leicht aus (ich weiß längst, dass es das überhaupt nicht ist).

Das war für mich eine Art musikalische Erweckung. Da ich mir das Schlagzeugspiel selbst beigebracht hatte, indem ich in meinem Zimmer auf dreckige Kissen eindrosch, stand auch nie jemand neben mir und erklärte, was daran jetzt »richtig« oder »falsch« war. Aus diesem Grund hatte mein Getrommel eine gewisse Inkonsistenz und war geprägt von fragwürdigen Angewohnheiten. IM GRUNDE WAR ICH DAS TIER AUS DER MUPPET SHOW, NUR OHNE DESSEN TECHNIK.

Lenny hingegen hatte ganz offensichtlich eine Ausbildung genossen, und über sein Rhythmusgefühl und die Beherrschung seines Instruments konnte ich nur staunen. Meine »Lehrer« waren damals Punkplatten: schnelle, dissonante Brachialstücke auf lärmigem Vinyl, mit Schlagzeugern, die kaum jemand traditionell nennen würde, deren ungehobelte Brillanz aber nicht zu leugnen war, weshalb ich auf ewig in der Schuld dieser unbesungenen Helden des Underground-Punkrock stehe. Drummer wie Ivor Hanson, Earl Hudson, Jeff Nelson, Bill Stevenson, Reed Mullin, D. H. Peligro, John Wright … die Liste ist endlos lang. Bis zum heutigen Tag hört man das, was sie gemacht haben, auch in meinem eigenen Spiel; in Stücken wie »A Song for the Dead« von den Queens of the Stone Age, »Monkey Wrench« von den Foo Fighters und sogar in »Smells Like Teen Spirit« von Nirvana (um nur ein paar zu nennen) haben sie einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen. All diese Musiker waren ganz offenbar Welten von Lennys Szene entfernt, aber was sie dennoch mit ihm verband, war dieses faszinierende, strukturierte Chaos, wie ich es Sonntag für Sonntag im One Step Down bewunderte. Genau das wollte ich ebenfalls hinkriegen.

Eines schwülen Sommernachmittags beschlossen meine Mutter und ich, ihren Geburtstag mit dem Besuch eines weiteren Jazz-Workshops zu feiern. Das war relativ schnell »unser Ding« geworden, und ich denke wahnsinnig gern daran zurück. Keiner meiner Freunde hing mit seinen Eltern ab, schon gar nicht in einem beschissenen Jazzclub in Downtown D. C. Deshalb fand ich meine Mutter im Grunde ganz cool, und unsere Verbindung wurde immer stärker. In der Ära von Generation X, von Scheidungen und dysfunktionalen Familien waren wir tatsächlich miteinander befreundet – und sind es bis heute!

An diesem Tag – nach einem Schälchen Fritten und ein paar Sets von Lawrence Wheatleys Quartett – sah meine Mutter mich an und fragte: »David, kannst du bitte auf die Bühne gehen und als Geschenk für mich ein bisschen mitspielen?«

Ich weiß nicht mehr genau, was ich darauf geantwortet habe, aber es muss etwas gewesen sein wie: »BIST DUEIGENTLICHTOTAL BESCHEUERT?« Ich meine, ich spielte erst seit wenigen Jahren Schlagzeug (also Kissen), und da ich alles von den alten, verkratzten Punkplatten in meiner Sammlung gelernt hatte, war ich nicht mal ANNÄHERND so weit, da raufzugehen und mit diesen Hammerleuten JAZZ zu spielen. Es war echt eine absurd unerfüllbare Bitte – als würde man mich den Löwen zum Fraß vorwerfen, ein Desaster mit Ansage. Aber … das war eben auch meine coole Mom, und sie war der Grund dafür, dass ich überhaupt hier saß. Also …

Ich stimmte widerwillig zu, erhob mich langsam von unserem Tischchen und ging durch den Raum voller Jazzliebhaber zu dem kaffeebefleckten Anmeldeblatt neben der Bühne. Es hatte zwei Spalten: »Name« und »Instrument«. Ich sah mir diese Liste mit den Namen ganz offenbar fähiger Musiker an und setzte mit zittriger Schrift »David Grohl – Drums« darunter. Mir war, als würde ich mein eigenes Todesurteil unterschreiben. Benommen ging ich zurück an unseren Tisch, wobei ich die Blicke aller Versammelten auf mir spürte und so zu schwitzen begann, dass meine zerrissene Jeans und mein Punkrock-T-Shirt klatschnass wurden. Was hatte ich bloß getan? Das konnte ja nur schiefgehen!

Die Minuten wurden zu Stunden, während ein toller Musiker nach dem anderen aufgerufen wurde, um diese geheiligten Hallen und erfahrenen Ohren zu erfreuen. Jeder von ihnen konnte mit diesen Jazz-Cats ganz gut mithalten. Mein Selbstvertrauen ging mit jeder Sekunde tiefer in den Keller. Mit verknotetem Magen, feuchten Händen und Herzrasen saß ich da, hörte den schwindlig machenden Tempi der Band zu und überlegte krampfhaft, was ich dem Können dieser unglaublichen Musiker entgegensetzen sollte, die hier Woche für Woche die Bühne zierten. Bitte lass mich nicht der Nächste sein, dachte ich. Bitte, lieber Gott …

Irgendwann dröhnte dann Lawrence Wheatleys satter Bariton aus den Lautsprechern und formulierte die Worte, die mich bis heute im Traum verfolgen: »Ladies and gentlemen, bitte begrüßen Sie … am Schlagzeug … David Grohl!«

Ich erhob mich unter heftigem Beifall, der allerdings sofort verebbte, als die Leute sahen, dass ich keine bekannte Jazz-Legende war, sondern ein dürrer Vorstadt-Punk mit komischer Frisur, dreckigen Chucks und einem T-Shirt, auf dem KILLINGJOKEstand. Die entsetzten Gesichter der Bandmitglieder wirkten, als würde sich ihnen der Sensenmann persönlich nähern.

Ich betrat die Bühne. Der große Lenny Robinson drückte mir seine Sticks in die Hand, während ich mich auf den Schlagzeughocker setzte. Zum ersten Mal sah ich den Raum aus dieser Perspektive. Ich hatte die Sicherheit von Mutters mit Snacks gefülltem Tisch verlassen und saß nun quasi auf dem elektrischen Stuhl: Wie festgefroren glotzte ich ins grelle Rampenlicht, und sämtliche Zuschauer sahen mich an, als wollten sie sagen: »Okay, Junge, dann zeig mal, was du draufhast.«

Es wurde kurz eingezählt, dann legte die Band mit etwas los, das ich noch nie gespielt hatte (was im Grunde für jede Jazznummer galt). Ich gab mir alle Mühe, einfach nur im Tempo zu bleiben, ohne ohnmächtig zu werden und an meiner eigenen Kotze zu ersticken. Kein Solo, keine Kunststückchen, nur Rhythmus halten und nicht rausfallen.

Zum Glück war alles schnell und ohne größere Störung vorbei (und ohne Kotzen). Im Gegensatz zu den anderen Gästen, die an diesem Tag eingestiegen waren, hatte ich einen überraschend kurzen Song erwischt (was sicher kein Versehen war). Der letzte Ton sorgte bei mir für eine Erleichterung, wie man sie am Ende einer Wurzelbehandlung verspürt. Ich stand auf, bedankte mich mit trockenem Mund und nervösem Lächeln bei der Band und machte sogar eine ungelenke Verbeugung. Hätten die Bandmitglieder nur gewusst, was mich angetrieben hatte, wäre ihnen dieser verzweifelte Akt der Dummheit vielleicht verständlicher gewesen. So hatten sie mir mit ihren großen Musikerherzen ermöglicht, meiner Mutter ein Geburtstagsgeschenk zu machen, das sie niemals vergessen würde (sehr zum Missvergnügen der rund fünfundsiebzig zahlenden Zuschauer), was mir mehr bedeutete als jede Standing Ovation. Verschämt ging ich zurück an unseren Tisch mit Horsd’œuvres und dachte darüber nach, dass doch noch einiges vor mir lag, bis ich mich selbst als richtigen Drummer bezeichnen könnte.

Dieser schicksalhafte Nachmittag entfachte bei mir aber ein Feuer. Inspiriert durch mein Versagen, beschloss ich, das Schlagzeugspiel von jemandem zu lernen, der wusste, was er tat, anstatt trotzig zu versuchen, in meinem Zimmer alles allein herauszufinden. Und so, wie ich das sah, gab es nur eine Person, die dafür infrage kam: der große Lenny Robinson.

Ein paar Wochen später gingen meine Mutter und ich erneut ins One Step Down, wo ich meinen ganzen naiven Mut zusammennahm und Lenny auf dem Weg zur Toilette stellte: »Ähm … Verzeihung, Sir. Geben Sie auch Unterricht?«, fragte ich im schönsten Brady Bunch-Genuschel.

»Klar, Mann. Dreißig Dollar die Stunde«, kam es zurück.

Dreißig Dollar die Stunde? Das ist sechsmal Rasenmähen in der sengenden Hitze von Virginia! Das ist ein Wochenendlohn bei Shakey’s Pizza! Das sind drei Gramm Gras, die ich diese Woche nicht rauchen kann … DEAL!

Wir tauschten Telefonnummern aus und vereinbarten einen Termin. Jetzt war ich drauf und dran, der nächste Gene Krupa zu werden. Zumindest hoffte ich das …

Unser Haus in Springfield war viel zu klein für ein richtiges Schlagzeug (deshalb das improvisierte Übungskit aus Kissen in meinem kleinen Zimmer), aber für diesen besonderen Anlass holte ich das fünfteilige Ramsch-Tama aus dem Proberaum meiner Band Dain Bramage, auch wenn es natürlich weit unter Lennys Niveau war. Nervös baute ich die abgewichsten Trommeln vor der Stereoanlage im Wohnzimmer auf, ging mit etwas Fensterreiniger drüber, den ich unter der Küchenspüle gefunden hatte, und wartete darauf, dass er endlich kam und die Nachbarn ihn spielen hörten … im festen Glauben, das sei ich!

»Er ist da, er ist da!«, rief ich schließlich, als sei gerade der Weihnachtsmann persönlich in unsere Einfahrt gebogen. Total aufgeregt machte ich ihm auf und bat ihn ins Wohnzimmer, wo das Schlagzeug vor sich hin glänzte und immer noch nach Glasreiniger stank. Lenny setzte sich auf den Hocker, checkte kurz das Instrument und ließ dann einen dieser Wirbel ab, die ich sonntags schon so oft im Jazzclub gehört hatte – ein einziges Chaos aus Händen und Stöcken, eine kurze, perfekt getimte Maschinengewehrsalve. Ich stand mit offenem Mund da und konnte gar nicht glauben, dass das auf dem gleichen Stück Teppich passierte, auf dem ich mein Leben lang davon geträumt hatte, ein Weltklassetrommler zu werden. Jetzt sollte dieser Traum in Erfüllung gehen. Das hier war meine Bestimmung. Bald würde ich der nächste Lenny Robinson sein – denn bald hätte ich ja auch seine Wirbel drauf.

»Okay«, sagte er dann. »Jetzt lass mal sehen, was du kannst.«

Mit allem, was ich an Mut zusammenkratzen konnte, startete ich meine »Greatest Hits«-Montage aus Wirbeln und Tricks, die ich mir bei meinen Punkrock-Helden abgeschaut hatte. Ich drosch und prügelte auf dieses billige Schlagzeug ein wie ein hyperaktives Kind, das einen seiner Anfälle hat – eine einzige Explosion roher, rhythmusfreier Pracht.

Lenny sah aufmerksam zu und erkannte mit ernstem Blick, wie viel Arbeit da nötig war. Nach ein paar kakofonischen Minuten unterbrach er mich und sagte: »Okay … gleich mal als Erstes … du hältst die Stöcke verkehrt herum.« Lektion Nummer eins. Verlegen brachte ich sie in die richtige Stellung und entschuldigte mich für diesen Anfängerfehler. Ich hatte sie immer andersherum gehalten, weil ich dachte, mit dem dickeren Ende lauter sein zu können, was sich ja bei meinem Neandertaler-Geholze tatsächlich als effektiv erwiesen hatte. Nur merkte ich Idiot nicht, dass dies genau das Gegenteil von korrektem Jazz-Drumming war.

Daraufhin zeigte Lenny mir die traditionelle Haltung der Sticks, also in der linken Hand zwischen Daumen und Mittelfinger, so wie es alle großen Drummer vor ihm gemacht hatten (und definitiv auch vor mir). Diese kleine Korrektur löschte alles aus, was ich bislang an Schlagzeugkenntnis zu besitzen glaubte. Plötzlich saß ich völlig machtlos hinter diesem Drumkit, als müsste ich nach jahrzehntelangem Koma den aufrechten Gang neu erlernen. Während ich mich abmühte, den Stock in dieser neuen, komplett unmöglichen Haltung einzusetzen, zeigte Lenny mir auf seinem Übungspad einfache Single-Stroke-Rolls, rechts, links, rechts, links. Langsam auf das Pad schlagen und dabei eine dauerhafte Gleichmäßigkeit finden, wieder und immer wieder. Rechts, links, rechts, links.

Die Stunde war im Handumdrehen vorbei, und genau da wurde mir klar, dass es bei dreißig Dollar pro Session für mich vermutlich billiger wäre, auf die Johns Hopkins University zu gehen und Hirnchirurg zu werden, als Trommeln wie Lenny Robinson zu lernen. Ich gab ihm das Geld, bedankte mich für seine Zeit, und damit hatte es sich. Meine einzige Schlagzeugstunde.

»Okay … ähm … also das ist die Bassdrum, und hier kommt dein Fuß hin«, sagte ich, während Harpers kleiner Sneaker auf die Fußmaschine trat. »Das ist deine Hi-Hat, da stellst du den anderen Fuß hin.«

Sie richtete sich auf dem Hocker ein, nahm die Stöcke in die Hand und war partybereit. Ohne recht zu wissen, was ich tat, übersprang ich den verwirrenden Rechts-links-rechts-links-Bullshit, den Lenny mir gezeigt hatte (nicht bös gemeint, Lenny!), und brachte ihr gleich mal einen Rhythmus bei. »Ähm … okay … das hier ist ein einfaches Bassdrum-Snare-Muster …« Nach ein paar vergeblichen Versuchen stoppte ich sie, sagte: »Moment, bin gleich wieder da«, und rannte aus dem Zimmer. Ich wusste, was sie brauchte: nicht mich. Sondern Back in Black von AC/DC.

Ich ließ das Titelstück laufen und bat sie, genau hinzuhören. »Hörst du?«, fragte ich. »Das ist die Bassdrum. Das hier die Hi-Hat. Und das die Snare.« Sie lauschte aufmerksam und fing an mitzuspielen. Ihr Timing war unglaublich solide, und jeder Drummer weiß, dass das schon mehr als die halbe Miete ist. Sie besaß ein natürliches, eingebautes Metronom, und sobald sie die Bewegungen einigermaßen koordiniert hatte, spielte sie mit erstaunlichem Gefühl. Voller Stolz sprang ich auf und sang headbangend den Text mit, während Harper weiterspielte.

Dann fiel mir etwas auf: ihre merkwürdige Haltung. Ihr Oberkörper war vorgebeugt, die angewinkelten Arme und spitzen Ellbogen zeigten leicht nach außen, das Kinn streckte sich über die Snare … Na klar: SIE SAH GENAUSO AUS WIE ICH, ALS ICH IN IHREM ALTER SCHLAGZEUG GESPIELT HATTE. Ich kam mir vor, als würde ich eine Zeitreise und parallel dazu eine außerkörperliche Erfahrung machen. Ich sah meinem Mini-Ich, meiner grinsenden Zwillingsschwester, dabei zu, wie sie das Schlagzeugspielen lernte, und zwar genau wie ich vor fünfunddreißig Jahren: indem sie mit einem Elternteil Musik hörte. Nicht dass mich das groß überraschte, denn wie gesagt, mir war klar gewesen, dass das irgendwann kommen würde.

Wie ich schon im Vorwort zum Buch meiner Mutter From Cradle to Stage schrieb, sind diese musikalischen Impulse vielleicht gar nicht so unergründlich, sondern Teil einer Veranlagung, die tief in der DNA ruht und nur darauf wartet, freigesetzt zu werden. Dort habe ich es so formuliert: »Die DNA ist etwas Merkwürdiges. Jeder von uns trägt tief in der Körperchemie Charakterzüge von Menschen, die er selbst nie getroffen hat. Ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber trotzdem glaube ich, dass meine eigene Musikalität das beweist. Da gibt es keine göttliche Intervention, nur Fleisch und Blut. Das ist etwas, das von innen kommt. Ich wusste an dem Tag, an dem ich zur Gitarre griff und nach Gehör ›Smoke on the Water‹ von Deep Purple spielte, dass ich nichts weiter brauchte als diese DNA und ganz viel Geduld (wovon meine Mutter echt eine Menge besaß). Meine Ohren, mein Herz und mein Verstand stammen von jemandem ab. Von jemandem, der die gleiche Liebe zur Musik besaß. Ich war mit einer genetischen Symphonie gesegnet, die ihrer Aufführung harrte. Und dafür war nur ein kleiner Funke nötig …«

Harper spürte diesen Funken genau einen Tag vorher, als sie im Roxy am Sunset Boulevard saß und ihrer älteren Schwester Violet dabei zusah, wie sie im reifen Alter von elf Jahren ihr erstes Konzert gab.

Auch das hatte ich natürlich kommen sehen.

Violet war ungemein sprachbegabt. Schon mit drei besaß sie die Artikulation und den Wortschatz eines wesentlich älteren Kindes, und immer wieder beeindruckte sie Kellner in Restaurants von ihrer Sitzerhöhung aus mit wohlformulierten Bestellungen wie: »Verzeihung, Sir, könnte ich für mein Brot bitte noch etwas Butter haben?« (Ich machte mir vor Lachen fast in die Hose, wenn den Leuten die Spucke wegblieb, so als sei das eine abgefahrene Bauchredner-Performance.) Als sie einmal wegen irgendwas bei uns am Esstisch einen Wutanfall bekam, versuchte ich sie mit den Worten zu beruhigen: »Hey, ist völlig okay. Jeder wird mal wütend, sogar ich!« Worauf sie antwortete: »Ich bin nicht wütend! Ich bin einfach nur FRUSTRIERT!« (Im Gegensatz zu ihr ist mir der Unterschied bis heute nicht klar.)

Irgendwann merkte ich, dass Violet ein gutes akustisches Gedächtnis hatte und auch sehr gut Muster erkennen konnte, was ihr ermöglichte, Dinge nur durch Anhören perfekt zu imitieren oder zu wiederholen. Das führte rasch dazu, dass sie auf Wunsch Akzente nachmachen konnte und Eins-zu-eins-Imitationen eines Iren, Schotten, Engländers oder Italieners zum Besten gab, noch bevor sie ihren mit Smoothies besudelten Kindersitz im Auto nicht mehr brauchte. Und es dauerte auch nicht lang, da stimmte Violets Musikliebe ihre Ohren auf Tonhöhe, Tonart und Klang ein. Wenn sie von ihrem Kindersitz aus mitsang, konnte ich vorne hören, wie sie sich auf die kleinen Besonderheiten ihrer Lieblingssänger einschoss – auf die Mehrstimmigkeit der Beatles, das Vibrato von Freddie Mercury, den Soul von Amy Winehouse (woran ich mich am besten erinnere, denn es gibt einfach nichts Besseres, als wenn die fünfjährige Tochter im Yo Gabba Gabba!-Schlafanzug wortgetreu »Rehab« mitsingt). Begabung schien also da zu sein. Die Frage war nur, wann sie den Funken in sich entdeckte.

Als dies geschah, entwickelte sich der Funke rasch zu einem Waldbrand, was dazu führte, dass Violet irgendwann mit Leuten aus ihrer Klasse eine Rockband gründete. Mit jeder Probe wurde sie besser und selbstbewusster, und da sie ein unersättliches, wunderbar offenes Ohr für Musik aller Art hatte, sang sie alles von Aretha Franklin bis zu den Ramones und erweiterte auf ihrem Pfad der Entdeckung und Inspiration auch ihre Bandbreite. Ihre genetische Symphonie kam zur Aufführung, und wir konnten nichts tun, als uns zurückzulehnen und zuzuhören. Denn das ist etwas, das, wie gesagt, von innen kommt.

Bei Violets Konzert im Roxy, ihrem ersten »offiziellen« Auftritt mit der Band, saß ich mit meiner Familie im Publikum – logisch. »Don’t Stop Believing‹« von Journey, »Hit Me with Your Best Shot« von Pat Benatar und »Sweet Child O’ Mine« von Guns N’ Roses gefielen mir am besten, und mitten im Konzert musste ich kurz innehalten und mir die Situation vergegenwärtigen: Links neben mir saß Harper mit dem Traum in den Augen, irgendwann auch Musik zu machen; rechts verfolgte meine Mutter ganz stolz, wie eine weitere Generation ihrer Familie vor einem Raum voller fremder Menschen ihre Seele entblößte. Es war ein tief greifendes Erlebnis, das meine Mutter an diesem Tag sehr gut in einer Textnachricht zusammenfasste: »Jetzt weißt DU, wie es ist, wenn DEIN Kind zum ersten Mal auf die Bühne geht, um mit komischer Frisur, Jeans und T-Shirt seiner Leidenschaft zu folgen.« Sie hatte recht. Es war keine göttliche Intervention, sondern einfach Fleisch und Blut.

Seither bin ich mit beiden Mädchen in aller Welt vor Tausenden von Menschen aufgetreten, und jedes Mal erfasst mich ein Stolz, wie ihn wohl auch meine Mutter empfunden hat, damals, an jenem schwülen Sommernachmittag, im One Step Down. Es ist für mich das allergrößte Geschenk, zu sehen, mit wie viel Leidenschaft und Mut meine eigenen Kinder diesen Sprung wagen, und ich hoffe, dass eines Tages auch ihre Kinder dieses Glück spüren und sich in den abschließenden Worten wiederfinden, die ich vor Jahren für das Buch meiner Mutter formuliert habe: »Aber jenseits aller biologischen Information gibt es Liebe. Etwas, das sich Wissenschaft und Logik komplett entzieht. Und genau das habe ich zum Glück bekommen. Liebe ist vermutlich der bedeutendste Faktor in unser aller Leben. Sie stellt definitiv die wichtigste Muse eines Künstlers dar. Und Mutterliebe ist einfach die beste von allen. Sie ist der schönste Song, den das Leben zu bieten hat. Wir stehen alle tief in der Schuld der Frau, die uns das Leben geschenkt hat. Denn ohne sie gäbe es auch keine Musik.«

Ihr Name war Sandi.

Und sie war die Erste, die mir das Herz gebrochen hat.

Wir schreiben das Jahr 1982. Als schlaksiger Dreizehnjähriger, der in die Siebte kam, war es wahnsinnig aufregend, die vielen neuen Gesichter an der Holmes Intermediate School zu sehen. Mein Leben hatte sich bislang auf das vertraute North Springfield beschränkt, umgeben von Kids, die ich seit dem Kindergarten kannte und mit denen ich in diesem vorstädtischen Labyrinth aus Hügeln und dicht besiedelten Sackgassen aufgewachsen war. North Springfield liegt nur knapp zwanzig Kilometer südlich von Washington, D. C., und war ursprünglich nicht mehr als eine Straßenkreuzung in der Pampa, die sich dann in den Fünfzigern und frühen Sechzigern zu einem Wohngebiet mit gewundenen Straßen und kleinen Stino-Backsteinhäusern entwickelte. Der amerikanische Traum. Es gab hier nur drei Arten von Häusern: das einstöckige Econo-Modell, das Brady Bunch-Modell mit Split-Level und das zweistöckige Chef-Etablissement (alle unter 160 Quadratmeter Gesamtfläche), jedes davon auf einem kleinen Grundstück und in perfekter Reihe ausgerichtet. Ratet mal, in welcher Sorte ich aufgewachsen bin. Richtig, Baby: Econo. Mit drei Schlafzimmern und einem Bad gab es gerade so viel Platz, dass meine Mutter mit ihrem mageren Fairfax-County-Lehrergehalt einigermaßen bequem ihre zwei Kinder großziehen konnte. Wir hatten nie viel, aber immer genug.

North Springfield war eine eng verwobene Gemeinde aus vornehmlich jungen Familien; Fremde gab es hier so gut wie keine. Hier wusste jeder, wie du heißt, wo du wohnst und in welche Kirche du nach deiner schmutzigen Scheidung gehst. Dementsprechend hatte jeder Straßenzug seine eigene Gang aus ungewaschenen Taugenichtsen. Mit denen machte ich alles, was eine normale Kindheit auszeichnet: auf Bäume klettern, Tabak kauen, die Schule schwänzen, Chinakracher abfackeln, im Bach nach Flusskrebsen suchen und Hauswände besprühen. Das echte Siebzigerjahre-Amerika wie aus dem Bilderbuch, als wäre ein verblichener Kodak-Abzug zum Leben erwacht. Bonanzaräder mit Bananensattel und Luftgewehre – ein Leben irgendwo zwischen Rob Reiners Stand by Me und Tim Hunters Klassiker Das Messer am Ufer.

Eine Schule zu besuchen, in die Kinder aus anderen Stadtteilen gingen, kam mir wie eine Auslandsreise vor. Zu meiner Grundschule musste ich immer nur eine Straße weiter laufen. Auf diesen nächsten Schritt hatte ich mich aber sorgfältig vorbereitet. Mit ein paar Shirts aus den Mode-Outlets am Pennsylvania Turnpike und einem Fläschchen Old Spice ausgestattet, freute ich mich darauf, meinen Horizont zu erweitern und an der neuen Schule meine Nische zu finden. Und im Neonlicht der spindgesäumten Gänge vielleicht sogar meine vorstädtische Seelenverwandte zu treffen. Ich war noch nie verliebt gewesen, wusste aber, dass sie da draußen irgendwo auf mich wartete.

Mit fettem Plastikkamm in der hinteren Cordhosentasche und ungeputzten Nike-Sneakers bestieg ich allmorgendlich den Bus, immer in der Hoffnung, vor dem Läuten der Schulglocke da zu sein und weder Ärger zu bekommen noch vom Unterricht ausgeschlossen zu werden. Ich war definitiv kein Musterschüler und befand mich zudem in meinem Punkrock-Larvenstadium, nachdem ich bei Saturday Night Live die B-52’s und Devo entdeckt hatte und mich der subversiven, radikalen Ästhetik ihrer Musik nicht nur verbunden fühlte, sondern in ihrem Schatten auch die ersten Babyschritte machte.

SOSEHR ICH DAZUGEHÖREN UND VON MEINEM FREUNDESKREIS AKZEPTIERT WERDEN WOLLTE, FÜHLTE ICH MICH DOCH IRGENDWIE ANDERS ALS DIE ANDEREN. Erst Jahre später brachte ich den Mut auf, meine Individualität gutzuheißen; damals ließ ich mir nichts anmerken und behielt meine Liebe zur Alternativkultur für mich, um von den cooleren Kids nicht abgelehnt zu werden. Ich habe irgendwie mitgespielt, auch wenn ich genau wusste, dass Elite-Schülerverband oder Football-Team einfach nicht meins waren. Ich war ein Außenseiter, der sich danach sehnte, verstanden zu werden, und der auf eine Person wartete, die mein wahres Ich akzeptierte.

Und dann erblickte ich sie.

Sandi war das schönste Mädchen, das ich je gesehen hatte, mit eisblauen Augen, blonder Föhnfrisur und einem Lächeln, das von D. C. bis Dubai jeden Tesla hätte laden können, wäre Tesla 1982 schon auf dem Markt gewesen. Farrah Fawcett war nichts gegen sie. Cheryl Tiegs konnte abstinken. Bo Derek? Christie Brinkley? Nicht mal annähernd ihre Liga.

Meine Knie wurden weich, als sich quer über den vollen Schulkorridor unsere Blicke trafen, und ich fühlte etwas, das nur Liebe auf den ersten Blick genannt werden konnte. Mir war, als hätte mir ein Vorschlaghammer die Luft aus dem Körper getrieben, als sei ich durch ihre Schönheit zum Krüppel geworden. Wie ein Reh im Scheinwerferlicht war ich durch ihren Blick wie paralysiert. Manche Menschen sehen Engel in verbrannten Tortillas. Ich sah einen in Lipgloss und Jordache-Jeans.

Nur war ich leider kein Casanova. Meine großen Pferdezähne und knochigen Knie erleichterten die Suche nach einer Freundin nicht unbedingt, und da ich der Damenwelt immer erschreckend schüchtern begegnete, erntete ich im besten Fall etwas Sympathie oder auch Nächstenliebe, ohne aber je Kandidat für den besten Knutschfleck beim Homecoming-Ball zu sein. Klar hatte es bei den Kellerpartys von North Springfield das eine oder andere Flaschendrehen gegeben, aber George Clooney war ich deshalb noch lange nicht. Eher eine Art Barney Fife* mit Skateboard.

* Figur aus der US-Serie The Andy Griffith Show (Anm. d. Ü.).

Trotzdem hatte ich jetzt mein Gegenstück gefunden, und ich konnte es kaum erwarten, Sandi mein Eigen zu nennen. Täglich rannte ich nach der Schule heim, schlug die Zimmertür hinter mir zu und schrieb Gedichte oder Songs auf meiner Silvertone-Gitarre von Sears, in denen ich – allein für ihre Ohren bestimmt und mit schauderhaften Melodien – mein Herz ausschüttete. Sie war meine Muse und mein Leuchtfeuer geworden, und jeder wache Moment wurde mit Tagträumen von unserer so perfekten wie unvermeidlichen Vereinigung erfüllt.

Ich war hoffnungslos verliebt. Mein armes kleines Herz konnte unmöglich noch einen Tag überleben, ohne von ihr zumindest die Andeutung einer Erwiderung zu erhalten. Ständig probte ich im Kopf meine Liebeserklärung an sie, und nach einer gefühlt ewigen, deshalb umso peinlicheren Phase der Werbung (handgeschriebene Zettel, die durch die Klasse gereicht wurden, Anrufe nach der Schule … ich hängte mich ganz schön rein) ergriff ich die Gelegenheit und fragte sie mit allem, was ich an Charme (und Old Spice) aufzubieten hatte, ob sie mit mir gehen wolle. Zu meinem Erstaunen sagte sie Ja (ein weiterer Fall von Nächstenliebe), und bald wagten wir den gewaltigen Sprung vom bloßen Nebeneinander-Hergehen in den Pausen zum Hand-in-schwitziger-Hand-Gehen in den Pausen. Ich fühlte mich wie der King. Ein Gott der Nerds. ICH, DAVID ERIC GROHL, BEFAND MICH JETZT IN EINER OFFIZIELLEN VERBINDUNG MIT DEM SCHÖNSTEN MÄDCHEN DER WELT … ODER ZUMINDEST UNSERER KLASSE. Endlich hatte ich meine vorstädtische Seelenverwandte gefunden, die Liebe meines Lebens, die Person, mit der ich – umringt von einer Schar liebender Enkel – irgendwann alt werden würde. Ich hatte meine bessere Hälfte gefunden. Und sie die ihre.

Zumindest dachte ich das.

Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt eine Woche gehalten hat. Keine Ahnung, was da passiert ist. So wie ich das sah, lief alles großartig. Wir waren jung, glücklich und frei! Wie Burt Reynolds und Loni Anderson, David Copperfield und Claudia Schiffer oder Siegfried und Roy – ein Powerduo von epischer Größe und mit unendlichen Möglichkeiten! Uns gehörte die (Mittelschul-)Welt, vor uns lag ein Leben gegenseitiger Hingabe. Und dann warf sie ganz überraschend die MAB (Mutter aller Bomben) auf meinen armen Arsch …

»Weißt du … ich bin neu hier … und will mich irgendwie nicht fest binden.«

Dieses verheerende Sakrileg kam völlig überraschend und warf mich komplett aus der Bahn. Die Zeit blieb stehen. Mein Kopf war leer. Mir schnürte sich der Hals zu, ich konnte nicht mehr atmen. Mein Universum wurde mir unter den Füßen weggezogen, und die Worte, die mein Herz wie eine vergiftete Sense durchtrennten, streckten mich nieder und reduzierten mich auf ein Häufchen Elend. Ich nickte natürlich verständnisvoll und tat es mit einem Lächeln ab, aber innerlich war ich offiziell tot. Ausgelöscht.

Verzweifelt kehrte ich nach Hause und zu meinen Sammelbänden voller lähmend romantischer Ergüsse zurück, packte sie zusammen und verbrannte sie auf dem Altar, den ich – klarerweise – für Sandi in der Garage errichtet hatte. Okay, vielleicht habe ich sie auch nur in die verdammte Mülltonne gesteckt – jedenfalls vernichtete ich diese Seiten mit First-Love-Poesie, um das sprichwörtliche Band zu durchtrennen und irgendwie mein langweiliges Prä-Teenagerdasein wiederaufzunehmen. Ich hätte wissen müssen, dass sie mich nicht liebt. Schließlich war ich ein dürrer Sonderling, der komische Musik hörte, zerrissene Toughskin-Jeans trug und eh von niemandem verstanden wurde.

In jener Nacht hatte ich einen Traum. Ich stand auf einer riesigen Bühne und wurde von bunten Lichtern angestrahlt, während ich vor einer ausverkauften Arena mit begeisterten Fans ein triumphales Gitarrensolo spielte, bei dem ich das Griffbrett mit einer Virtuosität bearbeitete, wie noch kein Sterblicher sie je gemeistert hatte. Das Publikum reagierte derart heftig, dass die schwindlig machenden Riffs, die ich diesen Motherfuckern präsentierte, im tosenden Beifall untergingen. Als ich beim Solo den Blick über die vielen Tausend verzückten Gesichter schweifen ließ, entdeckte ich gleich in der ersten Reihe Sandi, die ihre Arme nach mir ausstreckte, wie ein Schlosshund weinte und es offenbar bitter bereute, mir, dem größten Rockstar-Superhelden der Welt, ein paar Stunden zuvor den Laufpass gegeben zu haben (auch in meinem Traum waren wir immer noch süße dreizehn). Ich wachte schlagartig auf und merkte, dass meine Trauer über den Verlust und die Zurückweisung verschwunden war und sich stattdessen ein wohliges Machtgefühl eingestellt hatte. WÄHREND ICH DALAG UND AN DIE DECKE STARRTE, KAM MIR DER GEDANKE, DASS WOMÖGLICH DIE GITARRE DIE LIEBE MEINES LEBENS SEIN KÖNNTE. Vielleicht brauchte ich Sandi ja gar nicht. Vielleicht konnte mir meine Silvertone helfen, mein gebrochenes Herz zu heilen. Vielleicht entkam ich diesem Schlamassel, indem ich Lieder schrieb. Und ich war entschlossener denn je, diesen Rock ’n’ Roll-Traum wahr werden zu lassen.

Das steckt vermutlich hinter jedem Song, den ich je komponiert habe: nicht um mich an Sandi zu rächen natürlich, sondern um meine verwundbarsten Stellen zu schützen und den Kummer als Treibstoff zu benutzen. Denn was könnte inspirierender sein als die freigelegten Nerven eines gebrochenen Herzens? In gewisser Hinsicht schätze ich die zahllosen Male, an denen ich Liebeskummer hatte, viel mehr als das Glück, das jeweils vorausging, denn ein Herzschmerz hat mir immer gezeigt, dass ich fühlen kann. Glaubt mir, der süße Stachel einer unerwiderten Liebe ist so stark, dass jeder Schreiberling zu Papier und Bleistift greifen und die Trauer darüber, mal wieder geschasst worden zu sein, sofort in Schönheit verwandeln will. Und meist kommt auch was Gutes dabei heraus, denn das Gefühl ist echt und tut auch noch so verdammt weh.

Im Lauf der Jahre haben Sandi und ich uns aus den Augen verloren. Andere Freunde, andere Schulen, andere Lebenswege, dann gar kein Kontakt mehr und irgendwann für uns beide nur noch eine Kindheitserinnerung. Mit Mitte zwanzig bin ich ihr mal in einer Kneipe begegnet, wo wir, umringt von anderen Menschen, über die alten Zeiten gelacht haben, aber damit hatte es sich. Die Magie war verschwunden. Wieder trennten sich unsere Wege, wir kehrten zurück in unser jeweiliges Erwachsenendasein und zu dem, was wir schließlich geworden waren. Also Verflossene.

Bis dann 2011 bei der Wasting Light-Tour der Foo Fighters ein gemeinsamer Freund anrief und fragte, ob ich ihn beim Konzert im Verizon Center von Washington, D. C., auf die Gästeliste setzen könnte. Das war der erste ausverkaufte Arena-Gig in meiner Heimatstadt, und meine Gästeliste entsprach quasi der eines Highschool-Klassentreffens, denn mehr als hundert alte Freunde wollten kommen, um zu feiern und einen Abend lang die ferne Vergangenheit aufleben zu lassen. Es war fast, als würde ich jetzt endlich den Homecoming-Ball erleben, zu dem ich früher nie als Begleitung eingeladen wurde!

Mein Freund fragte höflich, ob er vielleicht ein Ticket für zwei haben könnte, und fügte an: »Rat mal, wer mich begleitet? Sandi!«

Ach du Scheiße. Ich konnte es nicht glauben. Es war fast dreißig Jahre her, dass ich sie kennengelernt und ihr mein Herz geschenkt hatte, woraufhin ihr nichts Besseres eingefallen war, als es mir in tausend blutigen Teilen vor die Füße zu pfeffern (bitte lachen). Umso mehr freute ich mich jetzt darauf, sie hier dabeizuhaben und mit ihr und unseren alten Freunden abzuhängen. Das versprach echt ein denkwürdiger Abend zu werden.

Ich muss gestehen, dass ich etwas nervös war. Nicht wegen des Konzerts (das ist leicht), sondern wegen Sandi. Es war so viel Zeit vergangen, dass ich nicht mal wusste, ob wir uns nach all den Wendungen in unser beider Leben überhaupt erkennen würden. Wie sah sie aus? Wie würde sie klingen? Was würde sie anhaben? Was würde ich anhaben? Ich hoffte inständig, dass jemand uns freundlicherweise ein zweites Mal vorstellen würde und wir in absurder Nostalgie schwelgen könnten, bis die Saallichter angingen und jeder gezwungen war, sein Sektglas auszutrinken und wieder seiner eigenen Wege zu gehen, zurück zu dem, was wir geworden waren.

Mit kindlicher Vorfreude, die mir fast die Luft nahm, suchte ich alle paar Minuten den vollgestopften Backstagebereich ab, um womöglich sie zu sehen, bevor sie mich erkannte. Aber sie war nirgendwo zu entdecken. Meine jugendliche Unsicherheit meldete sich nach all den Jahren übelst zu Wort. Was, wenn sie die Einladung ausgeschlagen hatte? Was, wenn sie mich gar nicht treffen wollte? Einen weiteren Korb von Sandi hätte ich nicht ertragen. Wisst ihr, auch die älteste Wunde kann wieder aufbrechen.

Und dann erblickte ich sie.

Sie betrat die Garderobe, und ich schoss hoch wie von der Tarantel gestochen. Es war, als hätte ich ein Gespenst vor mir. Ich schnappte nach Luft. Ich traute meinen Augen nicht: Sie sah exakt so aus wie früher (wenngleich ohne Jordache-Jeans und Föhnfrisur). Unsere Blicke trafen sich, und wir grinsten beide so breit wie der Horizont, bevor wir aufeinander zustürzten und uns in einer längst überfälligen Umarmung wiederfanden. Das hatte jetzt nichts mehr mit dem Herzklopfen zu tun, das ich vor unseren Spinden im grellen Licht des Mittelschulkorridors verspürt hatte, aber trotzdem war da eine Freude, wie man sie nur beim Wiedersehen mit jemandem aus der Vergangenheit erlebt – fast eine Art Vergewisserung, dass das Leben wirklich stattgefunden hat.

Wir setzten uns und erzählten einander aus unserem jeweiligen Leben, sprachen über Partner, Kinder und die Familie, lachten über Probleme, die damals unser Leben geprägt hatten, und gingen durch, wohin es unsere alten Freunde verschlagen hatte. Die Minuten verstrichen wie im Flug, dann musste ich mich auf meinen Auftritt vorbereiten, weshalb ich Sandi bat, nach dem Konzert dazubleiben und sich vielleicht bei einem Bier oder zwei weiter mit mir zu unterhalten. Ich rannte raus, um unsere Setlist zu schreiben und auf das Verlöschen der Saalbeleuchtung zu warten.

Als wir auf die Bühne gingen, war der Jubel eines Heimspiels mehr als würdig. Er überstieg jedes andere Konzert dieser Tour um mehrere donnernde Dezibel und erfüllte mich bis ins Mark mit Rührung und Stolz. Hier hatte ich meine Kindheit verbracht, Bäume erklommen, die Schule geschwänzt, Chinakracher abgefackelt, nach Flusskrebsen gesucht und Wände besprüht, also kannte ich die Straßen und all diese Leute – und sie kannten mich. An diesem Abend legte ich jedes Gramm meiner Existenz in die Akkorde, um mich für ein Leben der Kodak-Erinnerungen zu bedanken und die Brandung der Liebe zu erwidern, die beim gemeinsamen Singen unserer Stücke auf mich einstürzte. Irgendwann spielte ich am Bühnenrand ein triumphales Gitarrensolo für das Meer aus verzückten Gesichtern, und während ich unter frenetischem Jubel das Griffbrett bearbeitete, sah ich nach unten und entdeckte Sandi … genau dort, wo sie auch in meinem Traum gewesen war, nachdem sie mir das Herz gebrochen hatte. Ich hielt inne und machte mir klar, dass mir dieser Moment in einer Art Vorahnung schon vor dreißig Jahren vorgeschwebt hatte und ich ihn jetzt verdammt noch mal tatsächlich erlebte! SO VERRÜCKT ES AUCH KLINGEN MAG, ABER DER ROCK ’N’ ROLL-TRAUM MEINER JUGEND WAR REALITÄT GEWORDEN.

Mit einem einzigen Unterschied: Sandi heulte nicht wie ein Schlosshund und bedauerte keineswegs, mir den Laufpass gegeben zu haben. Nein. Sie lächelte ihr unglaubliches Lächeln und ließ ihre eisblauen Augen strahlen, während sie den erhobenen Mittelfinger in die Luft streckte und mit dem Mund die unsterblichen Worte formte …

»Fuck you, asshole!«