Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Peter Rühmkorf und Walther von der Vogelweide: eine freundschaftliche Annäherung zweier großer Lyriker über die Jahrhunderte hinweg, erzählt anhand von Gedichten, Briefen und Tagebuchnotizen. Peter Rühmkorf fand in den 1970er Jahren eine erstaunliche und für sein weiteres literarisches Werk bedeutsame Nähe zu Walther von der Vogelweide. Davon erzählt dieses Buch. Rühmkorfs Anverwandtschaft über einen Zeitraum von acht Jahrhunderten hinweg zeigt sich in seinen Übersetzungen der mittelhochdeutschen Gedichte Walthers von der Vogelweide, »des Reiches genialster Schandschnauze«. Parallel dazu schrieb Rühmkorf einen auch literaturwissenschaftlich bemerkenswerten Essay über den »Reichssänger und Hausierer«, für den er sich von dem bedeutenden Mediävisten Peter Wapnewski Rat holte. Der Briefwechsel zwischen Dichter und Wissenschaftler, in dem sie über den ›richtigen‹ Zugang zu Walther streiten, wird hier dem Essay zur Seite gestellt. Die Beschäftigung mit dem mittelalterlichen Dichterkollegen half Rühmkorf auch bei der Überwindung seiner ›poetischen Krise‹: Erstmals nach zehn Jahren entstanden um 1975 wieder eigene Gedichte. Diesen Zusammenhang belegen Passagen aus den unpublizierten Tagebüchern Rühmkorfs, die in diesem Band auszugsweise dokumentiert sind.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 326

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

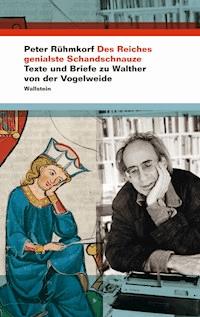

Peter Rühmkorf Des Reichesgenialste SchandschnauzeTexte und Briefe zu Walthervon der Vogelweide

—————————

Herausgegeben von Stephan Opitz

unter Mitarbeit von Christoph Hilse

—————————

Eine Edition der Arno Schmidt Stiftung

in Verbindung mit dem Deutschen

Literaturarchiv Marbach

—————————

Wallstein Verlag

Inhalt

Vorwort des Herausgebers

I. Walthers Gedichte – Rühmkorfs Übertragungen

II. Peter Rühmkorf: Walther von der Vogelweide, Reichssänger und Hausierer

Bibliografische Hinweise

III. Peter Rühmkorf / Peter Wapnewski: Briefwechsel über Walther von der Vogelweide

Peter Rühmkorf: Der Forscher und der Falkner. Peter Wapnewskis Studien zur mittelhochdeutschen Lyrik »Waz ist minne«

Peter Wapnewski: Zwischen Freund Hein und Heine

IV. Stephan Opitz: »Kunst ist kein Kompromiß, das Gedicht keine Eskapade«

Dank

Lebensdaten von Peter Rühmkorf

Lebensdaten von Walther von der Vogelweide

Lebensdaten von Peter Wapnewski

Verzeichnis der Gedichtanfänge nach den Originaltexten von Walther von der Vogelweide

Verzeichnis der Gedichtanfänge nach den Übertragungen von Peter Rühmkorf

Personenregister

Vorwort des Herausgebers

In der Mitte der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts fand und entwickelte der Schriftsteller Peter Rühmkorf eine erstaunliche und für sein weiteres literarisches Werk bedeutsame Nähe zu dem mittelhochdeutschen Dichter Walther von der Vogelweide. Davon erzählt dieses Buch.

Rühmkorfs Nähe zu Walther, man kann auch sagen: freundschaftlich-kollegiale Anverwandtschaft über einen Zeitraum von acht Jahrhunderten hinweg, wird in seinem Werk und seinem Nachlaß vierfach manifest, woraus sich die vier Teile dieses Buches ergeben: Er hat eine große Zahl von Gedichten Walthers von der Vogelweide in zeitgemäß-gültiges Deutsch übertragen (Teil I). Parallel dazu entstand ein glänzender und auch literaturwissenschaftlich bemerkenswerter Essay (mit einem Umfeld von Rundfunkarbeiten) zum »Reichssänger und Hausierer« (Teil II). Fachwissenschaftlichen Rat holte sich der vormalige Student der Germanistik, Kunstgeschichte und Psychologie hierbei von einem bedeutenden Mediävisten und Intellektuellen: Peter Wapnewski. Mit ihm trat er in einen Briefwechsel zu Walther von der Vogelweide ein (Teil III). Daß der Dichter Rühmkorf mit und durch die Beschäftigung mit seinem mittelalterlichen Dichterkollegen wieder zu eigenem lyrischem Schaffen fand, belegen die im Buch ›Walther von der Vogelweide, Klopstock und ich‹ (Reinbek 1975) erstpublizierten neuen Gedichte mit dem zugehörigen Nachlaßmaterial im Deutschen Literaturarchiv Marbach sowie Tagebuchpassagen, welche die intensive Arbeit zu Walther in anderthalb Jahren vom Februar 1974 bis zum Sommer 1975 dokumentieren. Darauf geht Teil IV, der Essay des Herausgebers zur Genese des Walther-Komplexes, ein.

Die Edition der Walther-Übertragungen (Teil I) und des Walther-Essays (Teil II) von Peter Rühmkorf stützt sich auf die Vorlage von Peter Rühmkorf, Walther von der Vogelweide, Klopstock und ich, Reinbek 1975, S. 7–78 (WKI), und auf das zugehörige Satztyposkript im Nachlaß Rühmkorf/Deutsches Literaturarchiv Marbach (Nachlaß Rü). Bei Abweichungen des Satztyposkripts von der Druckfassung wurde, wenn es wahrscheinlich scheint, daß die Änderung auf Rühmkorf zurückgeht, die Version der Druckfassung übernommen. Typoskript-Varianten zu einzelnen Versen der Walther-Übertragungen im Satztyposkript wurden nicht berücksichtigt, sondern nur angemerkt – die Erstpublikation der Übertragungen gilt.

Teil I stellt die mittelhochdeutschen Verse Walthers von der Vogelweide den Übertragungen Peter Rühmkorfs gegenüber. In den Anmerkungen zu den Übertragungen ist die Anzahl der Manu- und Typoskriptseiten im Nachlaß Rühmkorf genannt, welche die Beschäftigung mit dem jeweiligen Walther-Gedicht dokumentieren. Einzelne Abweichungen gegenüber dem gedruckten Text werden zitiert, wobei eine vollständige Dokumentation aller Fingerübungen und Varianten nicht Ziel dieser Ausgabe ist. Es geht vielmehr darum, die Intensität von Rühmkorfs Beschäftigung mit seinem Dichterkollegen Walther von der Vogelweide für den Leser an Beispielen nachvollziehbar zu machen und möglicherweise auch eine Beschäftigung mit dem Nachlaß Rühmkorf im Deutschen Literaturarchiv Marbach (DLA) anzuregen.

Die mittelhochdeutschen Texte Walthers von der Vogelweide entsprechen den von Peter Rühmkorf genutzten Vorlagen (vgl. auch Bibliothek Rühmkorf im DLA):

Walther von der Vogelweide, Sprüche – Lieder – Der Leich. Urtext und Prosaübertragung, hg. und übersetzt von Paul Stapf (Tempel-Klassiker), Wiesbaden o. J. (Stapf).

Walther von der Vogelweide, Gedichte. Mittelhochdeutscher Text und Übertragung, ausgewählt, übersetzt und mit einem Kommentar versehen von Peter Wapnewski, Frankfurt a. M., 7. Aufl. 1974 (Wap).

Auf den gegenwärtigen Stand der Walther-Forschung und den heute gültigen textkritischen Standard wird mit folgender Ausgabe verwiesen:

Walther von der Vogelweide, Leich, Lieder, Sangsprüche, 15., veränderte und um Fassungseditionen erweiterte Auflage der Ausgabe Karl Lachmanns, hg. von Thomas Bein, Berlin/Boston 2013 (Bein).

Rühmkorfs ›Bibliografische Hinweise‹ am Ende des Walther-Essays wurden für diese Ausgabe korrigiert und standardisiert; Verweise darauf sind mit RüB abgekürzt.

Das kleine mittelhochdeutsche Glossar (auch dort gilt der textkritische Standard) zu den einzelnen Gedichten in Teil I hat nur einen Zweck: die Lektüre der Walther-Texte zu erleichtern. Für weniger geübte Mittelhochdeutsch-Leser mag es darüber hinaus hilfreich sein, sich die beiden Grundregeln der Monophtongierung und Diphtongierung beim Übergang des Mittelhochdeutschen zum gegenwärtigen Deutsch in Erinnerung zu rufen: liebe guote brüeder / liebe, gute Brüder; mîn niuwes hûs / mein neues Haus.

Seit Rühmkorfs Jahren der Beschäftigung mit Walther sind weitere Handschriften bzw. Handschriftenbruchstücke aufgetaucht, vgl. Bein S. XXV–XLV; auf die wichtigsten Handschriften A (Kleine Heidelberger Liederhandschrift), B (Weingartner Liederhandschrift), C (Große Heidelberger oder Manessische Liederhandschrift), E (Würzburger Liederhandschrift), Z (Münstersches Fragment) wird mit den entsprechenden Großbuchstaben verwiesen.

Rühmkorf numerierte seine Walther-Übertragungen im Essay; dem entspricht die Reihenfolge der Gedichte und deren Übertragungen in Teil I. Die Nummer ist in der Anmerkung zu jedem Gedicht vermerkt.

Nr. 1 im Walther-Essay ist die erste Strophe des sogenannten Reichstons, »Ich saz ûf eime steine«. Sie wurde von Rühmkorf nicht übersetzt, sondern im Original wiedergegeben und mit der Prosaübertragung von Peter Wapnewski ergänzt, vgl. Text. Rühmkorfs viel spätere, parodierende Fingerübung zu einer Übertragung dieses bekanntesten Gedichts von Walther von der Vogelweide legte er einem Brief an Peter Wapnewski vom 21. 1. 2003 bei; Faksimiles dieses Blattes sowie der dazugehörigen Vorstudien beschließen Teil III des vorliegenden Bandes, siehe Abbildung und Abbildung.

Die zwischen Nr. 5 und 6 stehende Übertragung ist in WKI nicht numeriert. Zwei nicht in WKI aufgenommene Übertragungen bzw. Übertragungsbruchstücke, »Ich hab dem Herrn aus Meißen« und »Niemand kann mit Hieben«, werden aus dem Nachlaß Rühmkorf hier erstpubliziert.

Die Briefe von Peter Rühmkorf und Peter Wapnewski zum Thema Walther von der Vogelweide (Teil III) werden aus dem Nachlaß Rühmkorf und aus dem Nachlaß Peter Wapnewski / Archiv der Akademie der Künste – Berlin erstpubliziert. Handschriftliche Briefe sowie handschriftliche Passagen in den Brief-Typoskripten sind kursiv gesetzt.

I. Walthers Gedichte – Rühmkorfs Übertragungen

N

û wil ich mich des scharpfen sanges ouch genieten:

dâ ich ie mit vorhten bat, dâ wil ich nû gebieten.

ich sihe wol daz man hêrren guot und wîbes gruoz

gewalteclîch und ungezogenlîch erwerben muoz.

5

singe ich mînen höveschen sanc, sô klagent siz Stollen.

dêswâr ich gewinne ouch lîhte knollen:

sît si die schalkheit wellen, ich gemache in vollen kragen.

ze Ôsterrîche lernt ich singen unde sagen:

dâ wil ich mich allerêrst beklagen:

10

vind ich an Liupolt höveschen trôst, so ist mir mîn muot entswollen.

(ge)nieten üben, sich befleißigen | vorhte Angst, Sorge | guot Vermögen, Besitz | Stolle(n) wohl Eigenname eines nicht mehr bekannten Dichters | lîhte leicht | knollen Wut (eig. ›dicker Hals‹) | in ihnen | vollen kragen machen redensartl. für ›durchprügeln‹ | Liupolt Leopold VI. (1176–1230), Herzog von Österreich und der Steiermark | muot hier: schlechte Gemütslage (›daß mir der Kamm abschwillt‹)

J

etzt will ich meine scharfe Klinge auch mal nutzen.

Wo ich sonst Klinken putzte, ein paar Federn stutzen.

Ich weiß schon, daß man Herrenlohn und Frauendank

am ehesten erreicht mit Lärm und Mißgesang

5

Singe ich höfisch, werd ich gleich bei Stolle angeschmiert –

Paßt auf! für Wutanfälle wird nicht garantiert.

Wer mich bespeien will, dem geh ich an den Kragen.

In Österreich hab ich gelernt zu dichten und den Takt zu schlagen.

Dort will ich mich zunächst beklagen:

10

Wo Leopold mich stützt, mag sein, daß sich mein Grimm verliert.

Ton 12, IV; WKI Nr. 2. Textvorlage Rü: Stapf S. 118; textkritischer Standard: Bein S. 104. Im Nachlaß Rü Entwicklung der Übertragung und Varianten auf 9 Typoskriptseiten, darunter: Jetzt will ich meine scharfe Klinge auch mal zeigen. / Wo ich sonst höflich anstand, meine Meinung geigen. / Ich weiß schon, daß man Herrenlob und Frauendank / bestens erreicht mit Dreistigkeit und Mißgesang. / Singe ich höfisch, werd ich gleich bei Stolle angeschmiert – / Paßt auf! für Wutanfälle wird nicht garantiert. / Wer mich bespeien will, dem fahr ich an den Kragen. / In Österreich hab ich gelernt, den Takt zu schlagen. / Dort will ich mich zu allererst beklagen. / Wo Leopold mich schützt, vielleicht, daß sich mein Grimm verliert.

S

wer mir ist slipfic als ein îs

und mich ûf hebt in balles wîs,

sinewell ich dem in sînen handen,

daz sol zunstæte nieman an mir anden,

5

sît ich dem getriuwen friunde bin

einlœtic unde wol gevieret.

swes muot mir ist sô vêch gezieret,

nû sus nû sô, dem walge ich hin.

in balles wîs wie einen Ball | sinewel kugelrund, rollend | zunstæteze unstæte, als Unbeständigkeit | einlœtic von gleichem Lot (Gewicht) | vêch bunt | walge(n) (sich) wälzen, rollen

W

er mir eisglatt begegnet und

mich packt als wär ich kugelrund,

dem werd ich wie ein Ball entgleiten.

Redet mir nicht von Schlüpfrigkeiten:

5

Bei treuen Freunden hab ich festen Stand,

völlig im Lot und klar umrissen –

Nur dem, der selber tappt im Ungewissen,

mal so – mal so, dem roll ich aus der Hand.

Ton 54 (Bogenerton), VII; WKI Nr. 3. Textvorlage Rü: Stapf S. 222; textkritischer Standard: Bein S. 321. Im Nachlaß Rü Entwicklung der Übertragung und Varianten auf 2 Manu-, 3 Typoskriptseiten, darunter V. 5–9 in 3 Fassungen: 1. Die treuen Freunde bauen auf mein Wort, / das steht im Lot und klar umrissen – / Wer selber tappt im Ungewissen, / mal so, mal so – dem flieg ich fort; 2. Bei treuen Freunden hab ich festen Stand: / Ich bin im Lot und scharf umrissen – / Nur dem, der selber tappt im Ungewissen, / mal so, mal so – dem roll ich aus der Hand; 3. Dem treuen Freunde stell ich mich / lotrecht und klar gehauen (lotrecht und handlich zugehauen) / Wer … / mal so, mal so – dem flieg ich weg wie Spreu.

M

an hôhgemâc, an friunden kranc,

daz ist ein swacher habedanc:

baz gehilfet friuntschaft âne sippe.

lâ einen sîn geborn von küneges rippe:

5

er enhabe friunt, waz hilfet daz?

mâgschaft ist ein selbwahsen êre:

sô muoz man friunde verdienen sêre.

mâc hilfet wol, friunt verre baz.

kranc auch: arm | baz besser | âne ohne | er enhabe er habe nicht | mâgschaft Verwandtschaft | selbwahsen von allein gewachsen | mâc Blutsverwandter | verre baz weit besser

H

och von Geburt, an Freunden arm,

das ist ein rechter Gotterbarm:

lieber will ich die Freundschaft loben.

Laßt einen sein von ganz hoch oben

5

und ohne Freund – die Welt bleibt leer.

Ist Sippschaft schon Verdienst zu nennen?

Nichts! Aber Freunde binden können.

Vetter mag gut sein – Freund ist mehr.

Ton 54 (Bogenerton), V; WKI Nr. 4. Textvorlage Rü: Stapf S. 218, Wap S. 202; textkritischer Standard: Bein S. 320. Im Nachlaß Rü Entwicklung der Übertragung und Varianten auf 8 Manuskriptseiten, darunter: Hoch von Geblüt, an Freunden arm.

in dem dône Ich wirbe umb allez daz ein man.

E

in man verbiutet âne pfliht

ein spil, des im ouch nieman wol gevolgen mac.

Er giht sowenne ein wîp ersiht

sîn ouge, daz si sî mat sîn ôsterlîcher tac.

5

Wie wære uns andern liuten sô geschehen,

suln wir im alle sînes willen jehen?

ich bin derz im versprechen muoz:

bezzer wære mîner frouwen senfter gruoz.

deist mates buoz!

10

»Ich bin ein wîp dâ her gewesen

sô stæte an êren und ouch alsô wol gemuot:

Ich trûwe ouch noch vil wol genesen,

daz mir mit stelne nieman keinen schaden tuot.

swer küssen hie ze mir gewinnen wil,

15

der werbe ab ez mit fuoge und anderm spil.

ist daz ez im wirt sus iesâ,

er muoz sîn iemer sîn mîn diep, und habe imz dâ

und anderswâ.«

verbiutet von verbieten: zu hoch, übertrieben bieten | âne pfliht ohne (daß er muß) | des Bezug auf spil | giht (er) bekennt | ôsterlicher tac Auferstehungstag; seltene Metapher für: sehr geliebte Frau | sînes willen jehen seinen Willen zugestehen | senfter gruoz sanfter Gruß; der gruoz kann von der Dame (mîner frouwen) kommen oder ihr entgegengebracht werden: genitivus subjectivus oder objectivus, Rühmkorf überträgt als subjectivus | buoz in Verbindung mit Genitiv: Abhilfe für etwas – das Matt (mates) ist aufgehoben, ihm wird etwas entgegengesetzt. Die Schachmetapher auch bei Reinmar

E

in Mann, der sich in keine Regel schickt,

hat sich beim Spielen arg verspekuliert.

Wo er Madame zu tief ins Auge blickt,

fühlt er sich, sagt er, österlich berührt.

5

Das könnte uns beinah die Hoffnung rauben;

wer bietet gegen Reinmars Auferstehungsglauben?

Ich bin’s, der noch ein bißchen mehr zu bieten hat.

Ich halte mich an meiner Dame Gruß – anstatt!

Das setzt ihn mehr als matt.

Ton 81; WKI Nr. 5. Textvorlage Rü: Wap S. 18; textkritischer Standard: Bein S. 412. Die Überschrift (die einzige Überschrift, die einem Walther-Gedicht beigegeben ist!) verweist auf ein Gedicht Reinmars des Alten (auch Reinmar von Hagnau, Hagenau; 2. Hälfte 12. Jh., Elsaß und Österreich), das so beginnt: Ich wirbe umb allez daz ein man / ze wereltlîchen fröiden iemer haben sol. / daz ist ein wîp der ich enkan / nâch ir vil grôzen werdekeit gesprechen wol – etwa: Ich bemühe mich um alles, was ein Mann / an weltlichen Freuden jemals haben kann / Das ist eine Frau, der ich keinesfalls / mit meinem Dichten ihrem Wert entsprechend gerecht werden kann (zit. nach: Des Minnesangs Frühling, unter Benutzung der Ausgaben von Karl Lachmann und Moritz Haupt, Friedrich Vogt und Carl von Kraus bearbeitet von Hugo Moser und Helmut Tervooren, 38., erneut revidierte Auflage, Bd. 1: Texte, Stuttgart 1988, Nr. 159, S. 305). Ob der Verweis auf den »Ton« von Walther selbst stammt oder nicht, ist ungewiß; dône meint Musik und Wort. Rühmkorf hat mit dieser und mit Übertragung 21, s. S. 61, Walthers sog. Reinmar-Fehde aufgegriffen, vgl. Thomas Bein, Walther von der Vogelweide, Stuttgart 1997, S. 160–167; Hermann Reichert, Walther von der Vogelweide für Anfänger, 3., vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage, Wien 2009, S. 78–92. Im Nachlaß Rü Entwicklung der Übertragung und Varianten auf 5 Manu-, 11 Typoskriptseiten, darunter V. 1ff.: Ein Mann, der sich in keine Regel schickt, / hat sich beim Spielen völlig überreizt – / Er sagt, sowie er eine Frau erblickt, / hab ihm die Ostersonne mächtig eingeheizt. / Ich frag, worin sich solche Kunst bewährt, / daß jeder nur auf seine eignen Osterglocken hört – (Ich frag, wen wollen wir mit solcher Kunst beschwören – / daß wir die Osterglocken in uns hören? –) / Ich denke, daß man hier zu widersprechen hat – / Da lob ich mir doch meiner Dame Gruß – anstatt! / Das setzt ihn matt. Strophe 2 ist nicht übersetzt, das Original jedoch in WKI, S. 59, aufgenommen.

S

ol ich in ir dienste werden alt,

die wîle junget si niht vil.

so ist mîn hâr vil lîhte alsô gestalt,

dazs einen jungen danne wil.

5

sô helfe iu got, hêr junger man,

sô rechet mich und gêt ir alten hût mit sumerlaten an.

die wîle derweil | junget verjüngt | vil lihte vielleicht | alsô so | danne eher | rechet rächt (mich) | gêt geht an | hût Haut | sumerlaten frischer Zweig, mit dem man gut prügeln kann (das Wort hat auch eine phallische Konnotation)

W

erde ich in ihrem Dienst ein altes Haus,

zählt sie auch schon nicht mehr zu den Frischen –

Merkt sie erst, mir gehn die Haare aus,

wird sie sich bald einen Knaben fischen.

5

Gut, dann sei ihm noch ein letzter Rat vererbt:

daß er ihr das alte Fell mit Weidenruten gerbt.

Ton 49, V; in WKI nur die Übertragung ohne Numerierung zwischen Nr. 5 und 6. Textvorlage Rü: vermutlich Wap S. 50, Stapf S. 326; textkritischer Standard: Bein S. 301. Im Nachlaß Rü Entwicklung der Übertragung und Varianten auf 5 Manuskriptseiten. Rühmkorf hat dieses Gedicht wohl ausschließlich für den Zusammenhang seiner Darstellung der sog. Reinmar-Fehde übertragen, s. Text.

M

ir ist verspart der sælden tor:

dâ stên ich als ein weise vor:

mich hilfet niht swaz ich dar an geklopfe.

Wie möht ein wunder grœzer sîn?

5

ez regent bêdenthalben mîn,

daz mir des alles niht enwirt ein tropfe.

Des fürsten milte ûz Ôsterrîche

fröit dem süezen regen gelîche

beidiu liute unt ouch daz lant.

10

er ist ein schœne wol gezieret heide,

dar abe man bluomen brichet wunder.

bræche mir ein blat dar under

sîn vil milte rîchiu hant,

sô möhte ich loben die lichten ougenweide.

15

hie bî sî er an mich gemant.

sælde Segen, Heil, Glück | weise Waise | swaz wie auch immer | bêdenthalben auf beiden Seiten (von mir) | niht enwirt (mir) nicht (zuteil) wird | Des fürsten … ûz Ôsterrîche Leopold VI. | gelîche gleich (dem süßen Regen) | heide unbebautes, ebenes Landstück | wunder viel(e Blumen) | lichten/liehten strahlend, blank

D

as Paradies ist mir verwehrt,

da steh ich nackt und ausgesperrt:

müßig, noch weiter an das Tor zu klopfen.

Erklär mir einer die verkehrte Welt:

5

daß rechts und links von mir der Regen fällt,

und von dem Segen trifft mich nicht ein Tropfen!

Der milde Herr von Österreich

tränkt einem warmen Regen gleich

die Leute und das ganze Land.

10

Das streckt sich hin wie eine satte Wiese,

mit Blumen überreich bestückte.

Wenn mir davon ein Blättchen pflückte

die mächtige Gönnerhand,

weißgott, in welchen Tönen ich sie priese!

15

In diesem Sinne: Walther, Dichter, Musikant.

Ton 10 (Wiener Hofton), II; WKI Nr. 6. Textvorlage Rü: Stapf S. 104; textkritischer Standard: Bein S. 69 (V. 14 dort süezen statt lichten). Im Nachlaß Rü Entwicklung der Übertragung und Varianten auf 4 Manu-, 2 Typoskriptseiten.

L

iupolt ûz Ôsterrîche, lâ mich bî den liuten,

wünsche min ze selde, niht ze walde: ichn kan niht riuten:

si sehent mich bî in gerne, alsô tuon ich sie.

dû wünschest underwîlent biderbem man dun weist niht wie.

5

wünsches dû mir von in, sô tuost dû mir leide.

vil sælic sî der walt, dar zuo diu heide!

diu müezen dir vil wol gezemen! wie hâst dû nû getân,

sît ich dir an dîn gemach gewünschet hân,

und dû mir an mîn ungemach? lâ stân:

10

wis dû von dan, lâ mich bî in: sô leben wir sanfte beide.

Liupolt Leopold VI., Herzog von Österreich und der Steiermark | selde Wohnung, Haus (bei Bein: velde, dann als Ggs. zu walde der Acker £ ›Zivilisation‹) | riuten roden, urbar machen | bî in bei sich | underwîlent zuweilen | biderbem man einem braven Mann | von in von ihnen weg | … leide fügst du mir Leid zu | walt … heide ›Wald und Heide‹, syn. für ›nicht zivilisierte Gegend‹ | gemach Ggs. zu ungemach | lâ stân ›laß stecken‹ | wis weiche, vermeide – ›geh weg von dort‹ | sanfte angenehm

H

erzog von Österreich, weis mich nicht von hinnen.

Was soll ein Mann von Welt im Wald beginnen?

Begreifst du gar nicht, wie du ihn beglückst,

wenn du den Menschenfreund zum Roden schickst?!

5

Dir sei der Wald, die Heide unbenommen;

ich freilich würde ohne Publikum verkommen,

und was du Frieden nennst, raubt mir die Ruh.

Habe ich dir nicht immer Glück gewünscht? Und Du?

nimmst mir das meine – Leopold, hör zu:

10

fahr hin und laß mich hier: so wird es beiden frommen.

Ton 12 (Unmutston, Zweiter Ottenton), X; WKI Nr. 7. Textvorlage Rü: Stapf S. 106; textkritischer Standard: Bein S. 108 (V. 1: Herzoge ûz Ostrîche, V. 2: velde, V. 4: bidermanne, V. 10: wis dû von in). Im Nachlaß Rü Entwicklung der Übertragung und Varianten auf 21 Manuskriptseiten, 1 Typoskriptseite, darunter V. 4: wenn du den Kavalier zum Roden schickst; V. 5f.: Der Wald sei dir, die Heide unbenommen / ich freilich müßte ohne Widerhall verkommen

E

z gienc eins tages als unser hêrre wart geborn

von einer maget dier im ze muoter hât erkorn,

ze Megdeburc der künec Philippes schône.

dâ gienc eins keisers bruoder und eins keisers kint

5

in einer wât, swie doch die namen drîge sint:

er truoc des rîches zepter und die krône.

er trat vil lîse, im was niht gâch:

im sleich ein hôhgeborniu küneginne nâch,

rôs âne dorn, ein tûbe sunder gallen.

10

diu zuht was niener anderswâ:

die Düringe und die Sahsen dienten alsô dâ,

daz ez den wîsen muoste wol gevallen.

Philippes Philipp von Schwaben (1177–1208), ab 1198 römisch-deutscher König | schône schön | keisers bruoder Heinrich VI. (1165–1197), ab 1191 Kaiser | keisers kint Friedrich I. Barbarossa (1122–1190), ab 1155 Kaiser | wât Kleidung | der namen zwêne / der namen drîge B mit Verweis auf keisers bruoder und keisers kint; C verweist dazu noch auf Philipp selbst | gâch (ihm war keine) Eile | hôhgeborniu küneginne Irene von Byzanz (1177–1208) auf Burg Hohenstaufen; auch Eirene, Irene Angelina und Irene Maria genannt | diu zuht so eine Erziehung | niener anderswâ nirgendwo anders | wîsen kluge Leute allgemein, konnotativ auch die ›3 Weisen aus dem Morgenland‹

A

n jenem Tag, als unser Herr von einer Magd

geboren ward, schritt König Philipp unverzagt

durch Magdeburg in seinem Strahlenscheine –

Da zog er, König, Kaiserbruder, Kaisersohn,

5

drei Titel in der nämlichen Person

vereinigt und im Glanz der rechten Steine.

Schritt voller Würde, ohne Hast dahin,

ihm folgte eine hochgeborne Königin,

die Rose ohne Dorn, die Taube ohne Tücken.

10

Wo ward man jemals solcher Pracht gewahr?

Thüringer brachten hier und Sachsen ihre Grüße dar:

Ein Bild, die heiligen drei Weisen zu entzücken.

Ton 9 (Erster Philippston), I (B) bzw. II (C); WKI Nr. 8. Textvorlage Rü nach C, Stapf S. 14; textkritischer Standard: Bein S. 60 bzw. 64. Das Gedicht bezieht sich auf die sog. Magdeburger Weihnacht (25. 12. 1199), an der Philipp von Schwaben Macht und Legitimation öffentlich zeigte. Bedeutend der Unterschied von V. 5 zwischen B (… swie doch der namen zwêne …) und C (… swie doch die namen drîge …). Im Nachlaß Rü Entwicklung der Übertragung und Varianten auf 13 Manuskriptseiten, 1 Typoskriptseite, darunter: An jenem Tag, da unser Herr von einer Magd / geboren wurde, ward in Magdeburg getagt: / und Philipp stand in strahlender (glänzender) Gloriole – / Da schritt er, König, Kaiserbruder, Kaisersohn, / drei Titel, herrlich in der einzigen Person / verkörpert und im Glanz der Reichssymbole. / Schritt würdevoll, schritt ohne Hast dahin, / ihm folgte eine hochgeborne Königin, / die Rose ohne Dorn, die Taube ohne Galle – / solch höfisches Gepränge sah man nie: / (Die) Thüringer und Sachsen beugten ihre Knie, / daß es den heiligen drei Weisen wohl gefalle.

D

ô Friderich ûz Ôsterrîch alsô gewarp,

daz er an der sêle genas und im der lîp erstarp,

dô fuort er mînen krenechen trit in derde.

dô gieng ich slîchent als ein pfâwe swar ich gie,

5

daz houbet hanht ich nider unz ûf mîniu knie:

nû riht ich ez ûf nâch vollem werde.

ich bin wol ze fiure komen,

mich hât daz rîche und ouch diu krône an sich genomen.

wôl ûf, swer tanzen welle nâch der gîgen!

10

mir ist mîner swære buoz:

êrste wil ich eben setzen mînen fuoz

und wider in ein hôhgemüete stîgen.

Friderich Friedrich I. (ca. 1175–1198), ab 1194 Herzog von Österreich, Sohn Leopolds V. | fuort führte | krenechen trit Kranichgang, syn. für ›stolzer Gang‹ | in derde in die Erde | pfâwe Pfau | vollem werde gemäß meinem vollen Wert | ze fiure komen zu einem Herdfeuer gekommen | an sich genomen aufgenommen | mir ist mîner swære buoz (vgl. lat. mihi est) Besserung meiner Beschwerden

A

ls es mit Friederich aus Österreich soweit kam,

daß ihm der Herr die Seele weckte und das Leben nahm,

da kippte ich von meinen stolzen Kranichfüßen.

Da schlich ich wie ein Pfau herabgebeugt,

5

die Stirne tief bis auf die Knie geneigt:

Erst heute wag ich wieder, frei zu grüßen.

Ich bin noch einmal unter Dach und Fach gekommen,

mich hat das Reich, die Krone mich in ihren Schutz genommen.

Wer tanzen will, soll nach der Geige springen!

10

Ich habe meine Lasten abgetan,

mein Fuß fühlt wieder festen Grund, wohlan,

ein Grund, mich neu zum Himmel aufzuschwingen.

Ton 9 (Erster Philippston), IV; WKI Nr. 9. Textvorlage Rü: Stapf S. 102; textkritischer Standard: Bein S. 61. Im Nachlaß Rü Entwicklung der Übertragung und Varianten auf 9 Manu-, 2 Typoskriptseiten, darunter V. 7f.: Ich bin nochmal davon gekommen / das Reich hat mich, der Thron mich gnädig aufgenommen; V. 9: Wer tanzen will, hör auf die Geige!; V. 10ff.: Ich habe meine Lasten abgestreift / Mein Fuß, der endlich wieder Boden greift … / … mich neu in meinen Himmel aufzuschwingen

I

ch bin nû sô rehte frô,

daz ich vil schiere wunder tuon beginne.

lîhte ez sich gefüeget sô

daz ich erwirbe mîner frowen minne,

5

seht sô stîgent mir die sinne

wol hôher danne der sunnen schîn. genâde, ein küniginne!

Ich ensach die schœnen nie

sô dicke, daz ich daz gen ir verbære,

mirne spilten dougen ie.

10

der kalte winter was mir gar unmære.

ander liute dûhte er swære:

mir was die wîle als ich enmitten in dem meien wære.

»Hœrâ Walther, wiez mir stât,

min trûtgeselle von der Vogelweide.

15

helfe suoche ich unde rât:

diu wol getâne tuot mir vil ze leide.

kunden wir gesingen beide,

deich mit ir müeste brechen bluomen an der liehten heide.«

Disen wünneclîchen sanc

20

hân ich gesungen mîner frowen ze êren.

des sol si mir wizzen danc:

durch sie sô wil ich iemer fröide mêren.

wol mac si mîn herze sêren:

waz danne, ob si mir leide tuot? si mac ez wol verkêren.

25

Daz enkunde nieman mir

gerâten daz ich schiede von dem wâne.

kêrt ich mînen muot von ir,

wâ funde ich denne ein alsô wol getâne,

diu sô wære valsches âne?

30

sist schœner unde baz gelobet denne Elêne und Dîjâne.

schiere beinahe (davor zur Steigerung vil) | ensach … nie mhd.-übliche doppelte Verneinung mit Präfix en- | spilten hier: leuchteten | dûhte dünkte | trûtgeselle Freund, Geliebter | valsches âne ohne Falschheit

H

eute bin ich so vergnügt,

daß ich beinah glaube, Wunder zu vollbringen;

Hoffe gar, daß es sich fügt,

in das Herz der Herrin vorzudringen.

5

Meine ausgelassnen Sinne schwingen

sich schon sternenwärts. Königin, gebietet mir, zu singen.

[25]

Was mir keiner nehmen kann:

daß ich mich in ihre Nähe sehne.

Nirgendwo und nirgendwann

sah ich eine Frau von gleicher Schöne,

tugendhaft und treu wie jene,

[30]

die ich höher stell und lieber preis als Diane und Helene.

Ton 91; WKI Nr. 10. Textvorlage Rü: Stapf S. 282; textkritischer Standard: Bein S. 440f. Rühmkorf übertrug nach Vorlage Stapf die Strophen 1 und 5; im textkritischen Standard ist die Strophe 3 an den Schluß verschoben, die Strophe 5 ist daher Strophe 4. Im Nachlaß Rü Entwicklung der Übertragung und Varianten auf 21 Manu-, 6 Typoskriptseiten, darunter: Heute bin ich so vergnügt, / daß ich glaub, ich täte Wunderdinge. / Meine gar, daß es sich fügt, / daß ich meiner Herrin Gunst erringe. / Seht, wie ich mich aufwärts schwinge / höher als der Sterne Licht. Königin, hört an, was ich nun singe; Heute bin ich so vergnügt, / daß ich glaube, Wunder zu vollbringen. / Daß es sich von selber fügt, / meiner Herrin Gnade zu erringen. / Meine aufgebrachten (ausgelassnen) Sinne schwingen / sich bald sternenwärts. Königin, erhört mein (frohes/sanftes) Singen; V. 1: Heut bin ich so froh gestimmt / Heut bin ich von Herzen high / Heute bin ich so befreit / Heute bin ich sorgenleicht / heute bin ich ohn Beschwer / heute bin ich so verzückt / Heute bin ich außer Rand und Band / Heute bin ich so verjüngt / Heute bin ich so verrückt / Heute bin ich derart mopsfidel (übergeschnappt / Vom Glück besoffen / beschwipst / auf Draht / auf Zack / in Schwung).

M

uget ir schouwen waz dem meien

wunders ist beschert?

seht an pfaffen, seht an leien,

wie daz alles vert.

5

grôz ist sîn gewalt:

ine weiz obe er zouber künne:

swar er vert in sîner wünne,

dân ist niemen alt.

Uns wil schiere wol gelingen.

10

wir suln sîn gemeit,

tanzen lachen unde singen,

âne dörperheit.

wê wer wære unfrô?

sît die vogele alsô schône

15

singent in ir besten dône,

tuon wir ouch alsô!

Wol dir, meie, wie dû scheidest

allez âne haz!

wie dû walt und ouwe kleidest,

20

und die heide baz!

diu hât varwe mê.

»du bist kurzer, ich bin langer«,

also strîtents ûf dem anger,

bluomen unde klê.

25

Rôter munt, wie dû dich swachest!

lâ dîn lachen sîn.

scham dich daz dû mich an lachest

nâch dem schaden mîn.

ist daz wol getân?

30

owê sô verlorner stunde,

sol von minneclîchem munde

solch unminne ergân!

Daz mich, frowe, an fröiden irret,

daz ist iuwer lîp.

35

an iu einer ez mir wirret,

ungenaedic wîp.

wâ nemt ir den muot?

ir sît doch genâden rîche:

tuot ir mir ungenaedeclîche,

40

sô sît ir niht guot.

Scheidet, frowe, mich von sorgen,

liebet mir die zît:

oder ich muoz an fröiden borgen.

daz ir saelic sît!

45

muget ir umbe sehen?

sich fröit al diu welt gemeine:

möhte mir von iu ein kleine

fröidelîn geschehen!

pfaffen Geistliche, im Mhd. noch nicht pejorativ; pfaffen und leien auch syn. für ›alle‹ | vert sich aufführt, sich rumtreibt | in weiz ich weiß nicht | swar wohin | dân ist da ist niemand | gemeit froh, vergnügt | âne dörperheit ohne Dämlichkeit | baz besser | liebet mir die zît macht mir die Lebensumstände gerade jetzt angenehm | fröidelîn Diminutiv von ›Freude‹

W

ißt ihr, was dem liebenswerten

Mai zu tun beliebt?

Seht die Laien, die Gelehrten,

wie das quirlt und stiebt.

5

Seine Macht ist groß.

Ist das Zauberei zu nennen?

Wo er einzieht, da entbrennen

alle! – alterslos.

Heute kann uns nichts mißlingen,

10

alles fügt sich frei:

Tanzen, Lachen, Liedersingen,

ohne Stoffelei.

Wo bleibt Ungemach?

Wenn die Vögel selbstvergessen

15

ihre schönsten Stimmen messen –

tun wir’s ihnen nach.

Mai, egal, wie du entscheidest,

es ist wohlbestellt!

Wie du Wald und Heide kleidest,

20

gar das freie Feld.

Was kann bunter sein?

Du bist kleiner, ich bin weiter

streiten Blumen sich und Kräuter

unentwegt am Rain.

25

Roter Mund wirkt auch nicht jünger,

der der Küsse lacht;

den getreuen Überbringer

ganz zum Narren macht.

Hat das etwa Art?

30

Nein, die Stunden kann ich missen,

wo ein Mäulchen so verbissen

an der Liebe spart.

Herrin, Ihr alleine seid es,

die mein Herze quält.

35

Denk ich denn noch was Gescheites

als daß Ihr mir fehlt?!

Warum so vereist?

Mir ist restlos unverständlich:

allen zeigt sie sich erkenntlich,

40

die mich von sich weist.

Nein, ihr müßt euch jetzt entscheiden,

wie es um uns steht.

Sonst sag ich mit meinen Leiden

Euch zugleich Valet.

45

Seht es und bedenkt:

Ob Ihr mich im allgemeinen

Jubel nicht mit einem kleinen

Stückchen Glück beschenkt –! –

Ton 28; WKI Nr. 11. Textvorlage Rü: Stapf S. 272ff.; textkritischer Standard: Bein S. 190f. Im Nachlaß Rü Entwicklung der Übertragung und Varianten auf 60 Manu-, 11 Typoskriptseiten, darunter V. 25ff.: Roter Mund, wer kann es fassen / wie du dich verziehst. / Wenn du, statt mich einzulassen / mich mit Spott begießt; Roter Mund, du wirst nicht jünger / wenn du dich versagst; Roter Mund, das steht dir gar nicht; V. 29ff.: Hat das etwa Art? / Nein das sind vertane Stunden; Ist das noch alert / nein die Stunden kann ich missen / wo ein Mäulchen sich verbissen / vor der Liebe sperrt; V. 33ff.: Herrin, wie könnt Ihr es dulden / daß das Glück mich flieht / wie Ihr gefühllos alles duldet / was mich niederzieht; Herrin, das habt Ihr verschuldet / daß mein Herz sich kränkt. / Lieber meine Qualen duldet / Weil Ihr meine Qualen duldet / als/statt mir Zuspruch schenkt; V. 45ff.: Holde Frau bedenkt, / angesichts des Sonnenscheines, / ob Ihr mir nicht doch ein kleines / Stückchen Glückchen schenkt.

I

r sult sprechen willekomen:

der iu mære bringet, daz bin ich.

allez daz ir habt vernomen,

daz ist gar ein wint: nû frâget mich.

5

ich wil aber miete:

wirt mîn lôn iht guot,

ich gesage iu lîhte daz iu sanfte tuot.

seht waz man mir êren biete.

Ich wil tiuschen frowen sagen

10

solhiu mære daz si deste baz

al der werlte suln behagen:

âne grôze miete tuon ich daz.

waz wold ich ze lône?

si sint mir ze hêr:

15

sô bin ich gefüege, und bite si nihtes mêr

wan daz si mich grüezen schône.

Ich hân lande vil gesehen

unde nam der besten gerne war:

übel müeze mir geschehen,

20

kunde ich ie mîn herze bringen dar

daz im wol gevallen

wolde fremeder site.

nû waz hulfe mich, ob ich unrehte strite?

tiuschiu zuht gât vor in allen.

25

Von der Elbe unz an den Rîn

und her wider unz an Ungerlant

mugen wol die besten sîn,

die ich in der werlte hân erkant.

kan ich rehte schouwen

30

guot gelâz unt lîp,

sem mir got, sô swüere ich wol daz hie diu wîp

bezzer sint dann ander frouwen.

Tiusche man sint wol gezogen,

rehte als engel sint diu wîp getân.

35

swer si schildet, derst betrogen:

ich enkan sîn anders niht verstân.

tugent und reine minne,

swer die suochen wil,

der sol komen in unser lant: da ist wünne vil:

40

lange müeze ich lebe dar inne!

Der ich vil gedienet hân

und iemer mêre gerne dienen wil,

diust von mir vil unerlân.

iedoch sô tuot sie leides mir sô vil.

45

si kan mir versêren

herze und den muot.

nû vergebez ir got dazs an mir missetuot.

her nâch mac sie sichs bekêren.

mære Neuigkeit | miete Lohn, aber auch Bestechung | lôn Belohnung, aber auch Vergeltung | lîhte vielleicht | deste baz umso besser | der werlte der Welt | ze hêr zu herrlich, erhaben | kunde ich ie … könnte ich je (mein Herz dazu bringen, daß) | site Sitte, Gesinnung, Lebensart(en) | zuht Erziehung, Lebensart | schouwen hier: beurteilen | gelâz und lîp Bildung/Benehmen und Körper/Person | sem mir got bei Gott (›Gott sei mit mir‹)! | schildet (wer sie) schilt | … unerlân (von der) lasse (ich) nicht ab | … vergebez es vergebe ihr (Gott, was sie mir antut)

I

hr dürft mich willkommen heißen!

Was ich mitbring, ist ein neuer Ton.

Eure hier bislang bekannten Weisen

sind nur heiße Luft – was ist das schon?

5

Allerdings die Kasse

muß schon stimmen, oder etwa nicht?

Gebt Ihr solchermaßen schlicht um schlicht,

Aufgepaßt, was ich euch hören lasse.

Ich will unsern deutschen Frauen

10

vor den Augen aller Welt

ein Podest bis an den Himmel bauen,

gratis, ohne Geld!

Edelmut und Würde

ruhn in sich und kennen keinen Preis.

15

Was dem Sänger schon genügen würde,

wär ein kleiner Gruß, ein Gunsterweis.

Viele Länder habe ich durchmessen,

in den schönsten ging ich ein und aus –

Einen Besen wollt ich fressen,

20

wenn’s mir dort so wohl wär wie zuhaus.

Fremder Länder Sitten

ließen mich im Grunde kühl.

Unvergleichlich bleiben – unbestritten! –

deutsche Umgangsart und Lebensstil.

25

Von der Elbe weit bis an den Rhein

und zurück nochmal bis Ungarland:

könnten Frauen edler sein

als ich sie in diesen Breiten fand?

Wenn ich richtig sehe

30

– und ich bin nicht blind! –

nein, bei Gott, die deutschen Frauen sind

aus der Ferne angesehn so schön wie aus der Nähe.

Unsre Männer nenn ich wohl erzogen,

doch die Frauen sind den Engeln gleich –

35

Hier herumgemäkelt, heißt gelogen;

nur der Tor scheut den Vergleich.

Anmut, Herz und Liebe,

wer sie sonst nicht fand,

der entdecke sie bei uns, in unserm Land:

40

Ach, daß es für immer meines bliebe.

Sie, in deren Dienst ich glücklich war

glücklich bleiben möchte so wie eh:

Ich verfiele ihr sogleich mit Haut und Haar

Ließe sie mich nicht allein mit meinem Weh.

45

Die mein Hoffen kränkte,

Herz mit Füßen tritt –

Falls der Himmel ihr Vergebung schenkte,

wär es zur Bekehrung nur ein Schritt.

Ton 32 (C); WKI Nr. 12. Textvorlage Rü: Stapf S. 290ff.; textkritischer Standard: Bein S. 222f.; nur C hat 6 Strophen, A und E jeweils 5. Stapf nutzte C, änderte jedoch die Strophenfolge (Strophe V, Tiusche man … ist in Bein C Strophe III). Im Nachlaß Rü Entwicklung der Übertragung und Varianten auf 51 Manu-, 9 Typoskriptseiten, darunter V. 9ff.: Ich will deutsche Frauen preisen, / daß sie sich im Urteil aller Welt / als die lieblichsten der Welt erweisen; Ich will unsere Frauen loben, / wie sie vor mir niemals auf der Welt / angesungen wurden und erhoben; Unsere schönen deutschen Frauen / heb ich auf den höchsten Thron, / unerreichbar sind sie jetzt zu schauen / – nur für Gotteslohn – (ohne jede Gratifikation); V. 17ff.: Ich hab viele Länder mitgenommen / und mich in den besten wohl gefühlt; Länder, Städte hab ich viel gesehen / und ich ließ die edelsten nicht aus; Vieler Länder Staub an meinen Sohlen / (und die schönsten waren mit dabei)

Z

wô fuoge hân ich doch, swie ungefüege ich sî:

der hân ich mich von kinde her vereinet,

ich bin den frôn bescheidenlîcher fröide bî,

und lache ungerne sô man bî mir weinet.

5

durch die liute bin ich frô,

durch die liute wil ich sorgen:

ist mir anders dann alsô,

waz dar umbe? ich wil doch borgen.

swie sie sint sô wil ich sîn,

10

daz si niht verdrieze mîn.

manegem ist unmære.

swaz einem andern werre:

der sî ouch bî den liuten swære.

Hie vor, dô man sô rehte minneclîchen warp,

15