Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

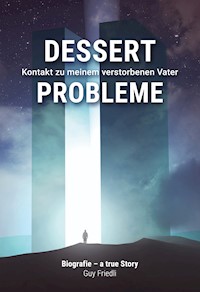

Guy Friedlis unbeschwerte Kindheit endet jäh, als er mit dreizehn an Krebs erkrankt. Er besiegt die Krankheit, doch sein weiterer Lebensweg hält noch viele Herausforderungen für ihn bereit. Früh verliert er seinen Vater, der in die Fänge der Mafia geraten war. Berufliche Erfolge und Tiefschläge sowie aufreibende Kämpfe um seine Kinder halten ihn in Atem. Eines Tages tauchen in einer Hypnositzung Bilder von Ereignissen aus der Zukunft vor seinen Augen auf. Woher kommen diese Bilder? Er begibt sich auf Entdeckungsreise. An einem Tiefpunkt angelangt, trifft er auf seinen verstorbenen Vater, der ihm anvertraut, wie das Leben organisiert ist, und seinen Sohn auf einen völlig neuen Lebensweg führt. Stück für Stück kommt Guy dem Geheimnis des Lebens auf die Spur. Eine der wohl faszinierendsten Nachtodkontakte der jüngsten Zeit! Sie werden Ihr eigenes Leben mit all seinen Facetten besser verstehen! Das Buch gibt tiefe Einblicke, wie das Leben organisiert ist!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 453

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Widmung

Dieses Buch widme ich meinen Eltern, die mir geholfen haben, zu dem zu werden, der ich heute bin,

und

meinen drei Kindern Sebastian, Florian und Lena, durch ihre Liebe habe ich immer weitergemacht und nie aufgegeben.

Inhalt

Erster Teil

Meine Kindheit

Meine Jugend

Die Jahre im Schloss Schadau

Zweiter Teil

Eine neue Dimension öffnet sich mir

Dritter Teil

Der 1. Januar 2018

Schlussgedanken

Rezept

Vorwort

Ich bin in diesem Jahr, 2021, 50 Jahre alt geworden und habe mit diesem Buch «bereits» meine Biografie geschrieben – etwas gar früh.

Doch das passt eigentlich gut zu meinem Leben, denn ich habe vieles (zu) früh gemacht, (zu) früh durchleben müssen.

Ich habe versucht, mich kurzzufassen, und doch sind es viele Seiten geworden, viel ist in meinem bisherigen Leben passiert.

Es war ein aufregendes und spannendes, zum Teil sehr schwieriges Leben, doch rückblickend kann ich über vieles schmunzeln.

Vor allem ist es eine unglaubliche Geschichte, die so nur das Leben schreiben kann.

Einiges musste ich weglassen oder umschreiben, damit ich keine der beteiligten Personen in ein schlechtes Licht stelle. Es soll kein Buch der Abrechnungen, sondern vielmehr ein Buch der Zuversicht, der Hoffnung sein.

Obwohl ich gern etwas zurückgezogen lebe und die Öffentlichkeit nicht suche, ist mir dieses Buch eine Herzensangelegenheit und ich hoffe, dass ich möglichst viele Menschen damit erreiche.

Ich möchte Ihnen helfen, Ihr Leben besser zu verstehen, seine Wendungen und Ihr Schicksal besser zu begreifen, es zu akzeptieren, ja vielleicht sogar, sich mit dem Leben zu versöhnen, wenn Sie dies nicht schon getan haben.

Ich habe viel erlebt, viele Erfahrungen gemacht und viele davon möchte ich nicht noch einmal durchleben. Trotzdem sind es wohl gerade diese Erfahrungen, die mich weitergebracht haben, die mich zu dem haben werden lassen, der ich heute bin.

Vielfach stehe ich da und ärgere mich über meine Probleme, sehe vor lauter Bergen den Himmel nicht mehr und verfluche mein Schicksal. Einmal überstanden empfinde ich die Erfahrungen dann aber als gar nicht so schlimm und bezeichne diese als «Dessertprobleme». Schliesslich habe ich alles einigermassen gut gemeistert.

Mein Vater meinte neulich, als er durch ein Medium zu mir sprach, dass ich mich nicht länger wie hinter einem Vorhang verstecken solle: «Es wird Zeit, dass du rausgehst und dich zeigst!»

Und genau das tue ich jetzt. Ich freue mich sehr, dass Sie mich auf meiner aussergewöhnlichen Reise begleiten, und wünsche Ihnen viel Freude, viel Spannung und Mitfiebern beim Lesen.

Erster Teil

Meine Kindheit

Geburt und Vorstellung

«Der hat aber grosse Füsse», meinte der Frauenarzt, der zuständig war für meine Geburt am 10. Mai 1971 um 2.15 Uhr in der Nacht, als ich das Licht der Welt erblickte.

Bei meinem Namen reichte es gerade mal für drei Buchstaben und zudem war dieser noch äusserst selten und eher schwer verständlich. Guy, also ausgesprochen Gi und nicht Gai, was auf Englisch Junge heisst, und schon gar nicht Gay, was schwul bedeutet.

Meine Mutter heisst Annerose Friedli, gebürtige von Mühlenen. Sie wuchs mit ihren Eltern, Edith und Walo, in Bern auf. Wunderbare Leute mit einem traumhaften Anwesen auf dem Lande, dem Schönebuchen. Dazu kommen wir aber später noch. Sie war die Jüngste von vier Geschwistern. Mein Opa hatte seine erste Frau verloren, als sein zweitältester Sohn auf die Welt kam. Sein Ältester starb dann noch an Kinderlähmung – Schicksalsschläge, die Narben hinterliessen. Zum Glück lernte er mit Edith eine Frau kennen, die sich rührend um seinen Sohn kümmerte. Mit ihr zusammen hatte er drei weitere Kinder und das jüngste war meine Mutter. Sie war das Nesthäkchen und wurde von ihrem Vater auch ordentlich verwöhnt.

Mein Grossvater war Unternehmer. Er betrieb einen florierenden Käsehandel und gründete wenig später noch eine Firma, die aus Rohöl verschiedene Öle für die Autoindustrie entwickelte und herstellte, die CMT AG mit Sitz in der Schweiz und Ablegern in Deutschland, Frankreich und Spanien. Meine Grossmutter war sehr sportlich. Sie wurde bei einer Meisterschaft zur schnellsten Schwimmerin von Bern gekürt und wanderte und kletterte gerne in den Bergen.

Meine Mutter besuchte die Grund- und Sekundarschule in Bern und erweiterte ihre Bildung in der französischen Schweiz, wo sie eine weiterführende Schule besuchte. Dort erlernte sie nebst der Sprache und weiteren Fächern auch perfekte haushälterische Fähigkeiten inklusive Buchhaltung und Budgeterstellung. Bei uns zu Hause war die Tisch- und Bettwäsche gestärkt und gemangelt und alles war feinsäuberlich im Schrank gestapelt, wohl ungefähr so wie bei der Queen in England.

Meine Mutter war eine fleissige Frau und sie führte den Haushalt gern und gewissenhaft. Auch führte sie genaue Buchführung über die Ausgaben und Aufwände, die sie tätigte. Sie verfügte aber auch über eine abgeschlossene Ausbildung zur Physiotherapeutin und schaute, dass wir stets genügend Bewegung hatten. Sie machte mit uns spielerische Übungen, die sie für unsere körperliche Entwicklung als geeignet erachtete.

Allem Anschein nach war meine Mutter in den ersten Jahren ihrer Ehe sehr glücklich. Sie liebte ihren Ehemann, brachte uns drei Kinder auf die Welt und genoss es, den ganzen Tag für uns da zu sein.

Mein Vater, Bernhard Hans Friedli, kam aus Thun. Sein Vater hiess Hans Bernhard, sie hatten die Namen also einfach umgekehrt, was ich nicht sehr originell finde, aber wohl der Tradition diente. Seine Mutter Charlotte war Hausfrau und kümmerte sich ehrenamtlich um ältere Menschen mit einem Mahlzeitendienst. Mein Grossvater übernahm nach der Hochzeit mit Charlotte die Firma SCT, Schweizer Cie Thun, die einen Lebensmittel Cash & Carry mit mehreren Filialen betrieb sowie Hotels, Restaurants und den Detailhandel mit Lebensmitteln belieferte. Der zweite Teil dieser Firma vertrieb Mineralölprodukte im Handel und für Tankstellen sowie einen Service für Heizöl.

Mein Vater arbeitete nach seinem Studium bei seinem Vater mit in der Firma, er war der Junior und sein Vater der Friedli Senior. Einmal wurde mein Vater für die regionalen Radionachrichten interviewt, was wir zu Hause natürlich mitverfolgten. In meinen Augen war er also ein «wichtiger Mann».

Nebst intensiven Arbeitstagen engagierte er sich noch in der Politik und leitete dort, zusammen mit anderen, die Geschicke einer alten Volkspartei.

Wir waren also eine gutbürgerliche Familie und wohl in der oberen Mittelschicht angesiedelt. Bei schönem Wetter wurde in unserem Garten die Berner Fahne am Fahnenmast gehisst, Heimat und Tradition wurden bei uns grossgeschrieben.

Obwohl mein Vater viel arbeitete, hatte ich das Gefühl, dass wir Kinder ihm wichtig waren, und er verbrachte praktisch seine ganze Freizeit mit seiner Frau und uns Kindern.

Neben der Familie hatte er sein Herz an die Pferde verloren. Seit seiner Jugend betrieb er intensiv Pferdesport. Er nahm erfolgreich an mehreren Wettkämpfen teil und seine Auszeichnungen zierten die Wände des Stalls, in dem seine Pferde untergebracht waren.

Meine Eltern waren offenbar glücklich zusammen. Beide liebten einander, sie fühlten sich zur Natur und zu Tieren hingezogen, schätzten gutes Essen und einfache Annehmlichkeiten im Leben. Und dann hatten sie ja noch uns drei Kinder. Wir seien, so erzählte mir mein Vater später, aus Liebe entstanden.

Meine älteste Schwester Colette ist dreieinhalb Jahre und die zweite, Jacqueline, rund ein Jahr älter als ich. Somit bin ich der Jüngste – und war wohl auch der Frechste, Mamas und Papas Liebling, und wie meine Mutter mir später immer wieder bestätigte, der Lauteste von allen. Ich fasse dies als Kompliment auf, schliesslich brachte ich ein bisschen Stimmung in diese doch gar brave Familie.

Colette war sehr ruhig, artig, lieb, umgänglich und in der Schule fleissig. Jacqueline redete gern und viel, ihre Leistungen in der Schule waren gut und sie machte keine grossen Schwierigkeiten. Alles in allem waren die beiden für mich «in Ordnung» und wir hatten es gut zusammen.

Wir wohnten in einem kleinen Dorf in der Nähe der Stadt Thun mit seinem wunderschönen Thunersee.

Unser Haus befand sich auf einem Hügel, der sich über dem Dorf erhob, aber etwas versteckt, so dass es vom Dorf aus nicht erkennbar war. Von aussen war es unscheinbar, eher klein, verfügte aber über einen grossen, wunderbaren Garten. Im Erdgeschoss befanden sich Wohn- und Esszimmer, eine Küche und ein Arbeitszimmer. Im ersten Stock hatten meine Eltern und wir Kinder unsere Schlafzimmer. Mein Kinderzimmer war so klein, dass ich unter den Kindertisch krabbeln musste, wenn ich mit meinen Zinnsoldaten spielen wollte, da ich sonst nirgends Platz hatte. Aber das Haus hatte eine gute Seele und ich fühlte mich geborgen und gut aufgehoben.

Der Garten war gross und wir hatten viel Platz zum Spielen. Vor dem Küchenfenster stand ein mächtiger Ahornbaum, auf dem ich Kletterpartien machen konnte.

Im Sommer hatten wir ein grün angestrichenes Ölfass, das wir mit Wasser füllten, so dass wir Kinder darin baden und uns abkühlen konnten. Ich glaube nicht, dass meine Eltern darin Platz gehabt hätten, insbesondere mein Vater hatte einen kleinen Genussbauch und es wäre ihm wohl etwas schwergefallen, sich in das Ölfass zu quetschen. Dass dies doch ging, sollte ich erst Jahrzehnte später erfahren.

Wir hatten eine Katze namens Tigi, einen grossen Neufundländerhund, der Sultan hiess, und später bekamen wir noch zwei Meerschweinchen und zwei Hasen.

Tiere waren schon früh meine besten Freunde und mein Verhältnis zu ihnen war innig. Angst verspürte ich keine. Als mich die Katze einmal fest in den Finger biss, so dass die Wunde blutete, streckte ich ihr den blutenden Finger unter die Nase und beschwor sie, dass sie dies nie wieder machen sollte. Erstaunlicherweise hielt sie sich daran und für mich war dies der Beweis, dass man sehr wohl mit Tieren sprechen kann. Sultan war in einem Zwinger gleich neben dem Haus untergebracht, wir gingen viel mit ihm im nahegelegenen Wald spazieren und immer, wenn die in der Nachbarschaft wohnende Hündin läufig war, büxte er aus und lief zu ihr. Meine Eltern bekamen dann einen Anruf ihres Besitzers und holten Sultan am Abend nach seinem Schäferstündchen mit dem Auto ab.

Meine ersten Jahre waren eher unspektakulär. Allerdings fiel mein gesunder Appetit früh auf. Noch bevor ich Zähne hatte, gab mir meine Mutter nach dem Brei und der Flasche zusätzlich Salami und Wurst vor dem Schlafengehen, da ich sonst in der Nacht vor Hunger aufwachte. Mein Lieblingsdessert war der Tam Tam Vanillepudding, von dem ich nie genug bekommen konnte, was sich unweigerlich in meiner Figur widerspiegelte.

Ich spielte gern im Garten und sobald ich mich hochziehen konnte, erkletterte ich alles, auf das man steigen konnte: Bäume, Tische, Bücherregale, Leitern – alles war willkommen. Ich wollte einfach hoch hinaus. Aus diesem Grund setzte mir meine Eltern einen Fahrradhelm auf. Damals waren diese aus Leder und eigentlich angenehm zu tragen. So war ich, zumindest in ihren Augen, gut geschützt, konnte meinen Aktivitäten nachgehen und die Welt von oben erkunden.

Ich hatte später Verständnis, wenn man sagte, dass ich für meine Eltern, insbesondere für meine Mutter, ein anstrengendes Kind gewesen war. Ich nutzte jede sich bietende Gelegenheit, um dies erneut unter Beweis zu stellen.

Zu meinem fünften Geburtstag schenkte mir mein Patenonkel einen Werkzeugkasten. Eines Abends, als meine Eltern unterwegs waren und mich meine Schwestern wieder einmal unfair behandelten, nahm ich den Hammer aus der Kiste und jagte sie damit durchs ganze Haus, bis sie sich in der Küche verbarrikadierten. Da sah ich mich wohl genötigt, die Küchentür mit dem Hammer zu bearbeiten. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es Ärger gab. Meistens konnte ich meinen Charme spielen lassen und so den angedrohten Sanktionen aus dem Weg gehen.

Einmal kletterte ich auf die Küchenkonsole und wollte mein Lieblingsmarmeladenglas aus dem Hochschrank nehmen. Es war nicht leicht, die Schranktür, stehend auf der Konsole, aufzubekommen, doch bald hatte ich das Glas in der Hand und wollte mit diesem wieder hinunterspringen. Dabei wurden nur leider meine Hände hochgeworfen und das Marmeladenglas flog Richtung Küchendecke, wo es durch die Wucht zerschellte. Über Jahre zierte die Stelle ein roter Fleck, aber physikalisch hatte ich eine Menge dazu gelernt.

Meine Eltern unternahmen mit uns Kindern regelmässig Picknicks im Wald. Sultan zog mich mit dem Leiterwagen bis zur Waldlichtung, wo wir herrlich speisen und spielen konnten. Im Sommer gingen wir auch oft wandern, das fand ich aber nicht so toll. Einzig die Aussicht auf den Gipfel mit seinem Restaurant und einem ausgiebigen Mittagessen liess mich diesen Quatsch mitmachen. Essen war schon dazumal meine Lieblingsbeschäftigung.

Die Winterferien verbrachten wir oft in Gstaad, einem noblen Skiort, nur eine Stunde von unserem Zuhause entfernt. Dort hatten meine Grosseltern ein Hüttli gemietet. Dieses befand sich oberhalb des Dorfes an einem Hang, mitten auf einer Weide. Wir parkten das Auto auf einem Parkplatz weit unterhalb der Hütte und die letzten zwanzig Minuten liefen wir zu Fuss über die Wiese. An unserem Anreisetag kam jeweils der Bauer mit seinem Heuwagen und transportierte unser Gepäck, Lebensmittelvorräte für die ganzen Ferien und die Katzenkörbe samt Katzen hinauf.

Unsere Eltern und wir Kinder wanderten zusammen mit unserem Hund bis zu der kleinen Hütte. Diese bestand zur Hälfte aus Kuh- und Ziegenstall sowie einer Heubühne, der andere Teil war unsere Wohnung. Sie hatte einen Eingangsbereich mit Küche und ein kleines Wohn- und Esszimmer. Hier stand auch das Bett meiner Eltern, somit war es Ess-, Wohn- und Schlafzimmer zugleich. Neben dem Bett meiner Eltern war eine Leiter an der Wand angebracht und diese führte senkrecht nach oben. In der Decke befand sich ein rechteckiges Loch, hinter dem sich noch ein Zimmer verbarg. Dort hatte es nur Platz für ein Doppel- und ein Einzelbett sowie eine Kommode und dort schliefen wir Kinder. In der Nacht legten wir eine Art Deckel auf den Boden, so dass wir im Schlaf nicht in das untere Zimmer fallen konnten. Das bedeutete allerdings, dass wenn wir in der Nacht auf die Toilette mussten, zuerst mühsam den Deckel wegschieben mussten, um anschliessend die Leiter hinuntersteigen zu können.

Es gab Licht und Strom, jedoch weder Badezimmer noch Dusche. Wenn wir baden wollten, mussten wir das Wasser kochen und es wurde ein Metallbecken in die Küche gestellt. Das Plumpsklo befand sich draussen neben dem Ziegenstall. Man musste über eine Terrasse und eine Treppe hinuntersteigen. Vor allem in der Nacht war das sehr unangenehm und gruselig. Aus dem nahegelegenen Wald ertönten Tiergeräusche und der Mond warf gespenstische Schatten.

Gekocht wurde in der Küche, also dem Eingangsbereich der Hütte. Dort befand sich ein alter Herd. Dieser musste jedes Mal mit Holz angefeuert werden. Somit musste man immer, wenn man kochen wollte, fast eine Stunde vorher mit Anfeuern beginnen. Dafür schmeckte das Essen mit seinem leichten Lagerfeuergeschmack noch leckerer als zu Hause und die frische Bergluft heizte auch meinen Appetit mächtig an.

Die Innenräume konnten nur durch Heizen eines Kachelofens erwärmt werden. Auch da musste man in der Früh kräftig mit Holz anfeuern.

Wegen des hohen Holzbedarfs mussten wir grosse Stämme zersägen und anschliessend mit dem Beil spalten; das war genau die Art von Arbeit, die ich liebte!

Das Anfeuern musste gelernt sein und war je nach Witterungsverhältnissen nicht einfach, aber ich lernte schnell und war schon bald Spezialist auf diesem Gebiet. Konkurrenz von meinen Schwestern war nicht zu befürchten; zum einen schienen sie kein Interesse dafür zu haben, zum anderen schliefen die beiden immer länger als ich. Zum Leidwesen meiner Eltern war ich ein Frühaufsteher und ab sechs Uhr am Morgen gab es für mich kein Halten mehr.

Im Sommer konnte ich in der Scheune auf der Heubühne herumtoben, ich spielte im angrenzenden Wald oder wir machten einen Ausflug zum nahegelegenen Bach und hielten dort ein Picknick ab. In den Wintern – zu der Zeit gab es noch richtige Winter – lag die Hütte fast meterhoch im Schnee vergraben. Wir errichteten eine Schlittelpiste und bauten eine Bobbahn für unsere alten Schneeteller, die dazumal noch aus Aluminium gefertigt waren.

Natürlich fuhr ich auch gern Ski. Anders als meine Schwestern hielt ich es allerdings nicht für nötig, eine Skischule zu besuchen. Meiner Meinung nach konnte ich schon alles, was man zum Skifahren brauchte, das heisst, oben auf dem Hügel gerade hinstehen und in der Hocke zum Skilift hinunterfahren. Kurven empfand ich als Zeitverschwendung. Meine Eltern verpassten mir auch hier einen Skihelm, was dazumal noch nicht üblich war, mir passte das aber und ich fühlte mich als Rennfahrer bestärkt. Meine Schwestern hatten schliesslich nur ihre Mützen auf, kein Wunder bei deren lahmem Tempo.

Das Hüttli mitten in der Natur war perfekt für mich und ich liebte schon damals das Spielen in der Natur und genoss den frischen Wind, den Duft von Gras, Blumen, Heu und frischem Wasser im Bach. Aber auch die Kuhweiden mit ihrem unverkennbaren Geruch gehören noch heute zu meiner geschmacklichen Vorstellung von Bergen und Freiheit.

Ein weiterer Lieblingsort war für mich Schönenbuchen, dort wohnten die Eltern meiner Mutter. Dieses Anwesen war mein absoluter Traum, ein altes Bauernhaus mit dazugehörigem Stöckli für Gäste.

Der Garten war riesig und wunderschön bepflanzt. Es gab viele Bäume, ja sogar einen Pool, in dem ich immer mit meiner Oma plantschte und sie mir, als ich alt genug war, das Schwimmen und Tauchen beibrachte. Für uns Kinder war dies ein Paradies und ich blieb so lange im Wasser, bis mir fast Schwimmhäute an den Fingern und den Füssen wuchsen.

Auch die Grosseltern väterlicherseits hatten ein schönes Haus, etwas oberhalb vom Thunersee, an einem steilen Hang gelegen.

Es hatte drei Stockwerke, auf den unteren zwei lebten meine Grosseltern und im obersten waren die Besuchszimmer untergebracht, die oft und gern von mir und meinen Schwestern genutzt wurden. Auch hier gab es einen grossen Garten. Die Mutter meines Vaters war etwas vornehmer als meine andere Oma, aber auch sie war ein wahrer Genuss und erfüllte ihre Aufgabe als Grossmutter bravourös. Mit ihr unternahm ich viele Ausflüge in die Berge und sie war es auch, die mit mir Ruderboote mietete und mir das Rudern beibrachte.

Mit ihr und meinem Grossvater spielten wir regelmässig Jassen, ein Schweizer Kartenspiel. Wenn ich bei ihr in den Ferien war, stand ich schon frühmorgens auf und ging ins Schlafzimmer meiner Grossmutter, weckte sie und sagte, dass wir nun einen Jass klopfen würden. Meistens war sie noch müde, doch man konnte mir wohl einfach nicht böse sein. Mein Grossvater war eine Respektsperson, doch mit einem warmen und liebevollen Kern. Ich mochte ihn sehr. Nur Mühlespielen machte keinen Spass mit ihm, er spielte rücksichtslos und ich verlor immer haushoch.

Einmal pro Jahr verreisten meine Eltern mit uns Kindern nach Südspanien, nach Marbella, wo wir Badeferien genossen. Der Ort war ein ehemaliges Fischerdorf und durch seine wunderschöne Lage am Meer wurde es eben «Mar bella» getauft, was so viel wie «schönes Meer» heisst.

Dort wohnten wir in einem schönen Hotel direkt am Strand. Das Gebäude war mächtig und lang. Die Zimmer verfügten über Terrassen zum Meer hin. Morgens, wenn die Sonne aufging, sah man die kleinen Fischerboote, wie sie mit ihren ratternden Dieselmotoren auf Fischfang gingen.

In der Hotelanlage befand sich ein grosses Schwimmbecken und es gab sogar einen kleinen Spielpatz. Der Strand war damals noch leer und naturbelassen, so konnten wir den ganzen Tag auf Muschelsuche gehen. Ich liebte die Urlaube in dieser warmen und wunderschönen Gegend.

Zusammenfassend kann man ohne Übertreibung sagen, dass wir alles hatten, was wir uns nur wünschten. Wir waren alle gesund und hatten uns lieb. Wir wohnten in einem schönen Haus, mein Vater führte zusammen mit seinem Vater ein profitables Unternehmen, meine Mutter hielt ihm den Rücken frei und kümmerte sich rührend um uns Kinder und einmal pro Jahr konnten wir uns Ferien im Ausland leisten. Alle schien perfekt!

Ein paar Wochen vor meinem vierten Geburtstag klingelte das Telefon und meine Oma war dran. Sie meinte bestürzt, dass es Opa nicht gutginge. Er liege im Bett und sie hätte bereits den Leibarzt verständigt, dieser sei unterwegs. Mein Opa röchelte noch zwei, drei Mal, schloss anschliessend seine Augen und starb, noch bevor der Arzt eintraf.

Opas Tod war wohl der erste grosse Schock in meinem Leben und ich meinte zu meiner Mutter, sie könne meine Spielsachen weggeben, da ich diese nicht mehr brauchen würde. Ich würde nun zu meiner Oma ziehen, nach ihr schauen und Opa ersetzen.

Nach dem Tod meines Opas wurde das Erbe aufgeteilt. Meine Mutter erbte zusammen mit ihrer Schwester die Firma CMT, die verschiedene Öle herstellte, hauptsächlich die Automobilindustrie belieferte und international tätig war. Mein Vater erklärte sich bereit, die Führung zu übernehmen und nach dem Wohl der Firma zu schauen. Die Arbeit in dem Geschäft bei seinem eigenen Vater in der Lebensmittelbranche behielt er natürlich bei.

Somit wurden die Arbeitstage meines Vaters auf einen Schlag noch intensiver. Meistens ging er aus dem Haus, wenn wir noch schliefen, und kam erst spät in der Nacht heim, wenn wir schon im Bett lagen. In dieser Zeit war meine Mutter praktisch auf sich allein gestellt und unter der Woche konnte sie nichts mit ihrem Ehemann unternehmen, da er voll beschäftigt mit der Leitung der beiden Betriebe war.

Nichtsdestotrotz schien die Aufteilung gut zu funktionieren. Wir Kinder hatten unsere Mutter um uns und es fehlte uns an nichts. Die Betriebe liefen gut und warfen ordentlich Profit ab. Jetzt wollten sich meine Eltern auch etwas leisten und sie hielten nach einem grösseren Haus Ausschau. Nach etlichen Besichtigungen entschieden sie sich, ein eigenes, nach ihren Vorstellungen gestaltetes Haus zu bauen, und wie es der Zufall wollte, konnte mein Vater ein grosses Stück Land in unmittelbarer Nähe kaufen. Es befand sich ganz oben am Hügel, von dort genoss man eine wunderbare Aussicht auf das ländliche Dorf und im Hintergrund erhoben sich die Alpen in ihrer ganzen Pracht. Das Grundstück war gross genug, um eine herrschaftliche Villa mit grossem Garten und einem Pferdestall mit Koppel errichten zu können. So würde mein Vater seine geliebten Pferde nah bei sich haben, sie jeden Tag sehen und mit ihnen ausreiten können.

Als Grundidee für das Haus dienten die alten Berner Herrschaftshäuser. Unseres wurde besonders gross und etwas pompös, auch bei der Inneneinrichtung wurden edle Böden, Stoffe und Möbel ausgesucht. Zweifellos sollte es etwas darstellen. Mir war das egal, ich war einfach glücklich, dass ich das grösste Zimmer im ersten Stock bekommen sollte, denn gross ist für Buben immer wichtig. Ich freute mich auf den Umzug, auch wenn dies bedeutete, dass ich meinen geliebten Ahornbaum im alten Garten zurücklassen musste.

An einem Samstagmorgen ging ich, wie immer zu Fuss, den Hügel hinab und gelangte über die Feldwege zu meinem Kindergarten. Das Dorf war klein und überschaubar, mit wenig Verkehr, daher ungefährlich für uns Kinder. Am Mittag nach Kindergartenschluss ging ich dann schon zu unserem neuen Haus. An nur einem Vormittag hatten meine Eltern mit der entsprechenden Hilfe alle Möbel und unser ganzes Hab und Gut vom alten ins neue Haus gebracht. Mein Zimmer war wirklich riesig, so dass ich darin fast hätte Fussball spielen können, was ich zum Leidwesen meiner Eltern auch gleich ausprobierte. Meine Mutter hatte das Haus geschmacksvoll eingerichtet und alles war schnell verstaut und eingeräumt. Sie wollte immer umgehend alles erledigt haben. Offenbar habe ich das von ihr geerbt, noch heute gehe ich erst schlafen, wenn ich soweit möglich alles erledigt habe.

Der Garten vor dem neuen Haus war auch gross und wunderschön bepflanzt. Meine Mutter hatte einen grünen Daumen und hegte und pflegte den Garten mit viel Liebe. Etwas höher gelegen befand sich der Stall für unsere drei Pferde. Gleich dahinter grenzte eine grosse Pferdekoppel an, wo die Tiere weiden und herumtoben konnten.

Neben dem Grundstück befand sich ein stark abfallender Wald, der zum Abenteuerspielen wie geschaffen war.

Ein grosses Haus bedeutet aber auch viel Arbeit. Insbesondere im Garten mussten die vielen Bepflanzungen gepflegt werden und das Unkraut immer wieder aufs Neue gezupft. Ich empfand diese Arbeit als Zumutung und nicht für Kinder geeignet. Also stellte ich mich dabei ziemlich dumm an. Immer wenn mein Korb mit Unkraut voll war, sollte ich diesen im steilen Wald entsorgen. Leider fiel mir ständig der ganze Korb den Wald hinunter und ich verbrachte mehr Zeit damit, den Korb zu suchen und wieder hochzukraxeln, als bei der Arbeit selbst. Bald hatte meine Mutter die Nase voll und ich musste nicht mehr mithelfen. Dies hatte ich mir gemerkt: Wenn man etwas nicht gern macht, muss man sich einfach blöd anstellen, bis einem die Arbeit entzogen wird.

Die Kindergartenzeit war wunderbar und meine Kindergärtnerin war eine liebevolle und sympathische Frau. Ich muss zugeben, dass ich bereits in diesem zarten Alter gern hübsche und liebe Frauen um mich hatte.

Auch meinte ich nach den ersten Tagen im Kindergarten zu meiner Mutter, dass ich bereits eine Freundin hätte. Wir hatten den gleichen Weg und ich brachte sie immer nach Hause, wie sich das gehört.

Ich spielte gern im Kindergarten, wie den meisten Jungs gefielen mir Autos und Flugzeuge, aber ich spielte auch gern mit Puppen. Schon damals hatte ich das Gefühl, dass zwei Herzen in meiner Brust schlagen – ein sehr männliches, aber auch ein ausgeprägt weibliches, das mir später mit meinen Kindern und dem Haushalt sicherlich helfen würde.

Obwohl ich ein anstrengendes und teilweise vorlautes Kind war, kam ich bei anderen gut an und die meisten hatten grosse Freude an mir. Ich war ein süsser und witziger Bengel und wusste schon früh, wie ich die Leute um den Finger wickeln konnte.

Mit sieben Jahren besuchte ich die erste Klasse und meine Lehrerin war eine hübsche und wunderbare Frau, ganz nach meinem Geschmack. Der Unterricht gefiel mir, nur das Schönschreiben war nicht meine Stärke, aber meine Klassenlehrerin meinte beruhigend zu meiner Mutter, dass das ja nichts mit Intelligenz zu tun habe und alles gut kommen würde.

In der Schule merkte ich, dass man nicht nur eine herrliche Sicht von unserem Haus ins Dorf hatte, sondern auch vom Dorf aus auf die Villa und ich wurde oft in der Schule und auf dem Weg nach Hause gehänselt und verprügelt, weil ich der Sohn vom «Bonzen Friedli» war und in der Scheiss-Villa oben am Hügel wohnte.

Zudem hatte mein Vater von einem Grosskunden zu günstigen Konditionen einen Mercedes übernehmen können. Dass es sich dabei um eines der grössten Modelle und auch noch in Gold Metallic handelte, machte die Sache für mich nicht unbedingt besser und ich bat meinen Vater, wenn er mich mal zur Schule fuhr, mich eine Kreuzung vorher aussteigen zu lassen, damit meine Mitschüler das goldene Vehikel nicht sahen.

Mein Vater arbeitete weiterhin hart, seine Arbeitstage waren lang und er war wenig zu Hause. Nun war er auch viel auf Geschäftsreisen, da die Firma CMT international tätig war und er seine Grosskunden, die Autofirmen, persönlich besuchen wollte und in ganz Europa unterwegs war.

Als ich acht Jahre alt war, verkauften er und sein Vater die Lebensmittelsparte von der SCT, die mit ihrem Cash & Carry fünfzehn eigene Läden besass. Hinzu kam die Belieferung von vielen weiteren Detaillisten. Es arbeiteten dort fast hundert Mitarbeiter und der Umsatz lag im zweistelligen Millionenbereich. Auch wenn die Margen in diesem Geschäft relativ bescheiden waren, blieb am Ende des Jahres jeweils ein hübscher Gewinn übrig. Nach dem Verkauf setzte sich mein Grossvater mehrheitlich zur Ruhe und mein Vater nutzte die gewonnene Zeit, um die CMT weiter auf- und auszubauen. Er glaubte an den Erfolg der Firma und entschied, meiner Tante ihren Aktienanteil abzukaufen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen bewahrt, aber er knackte die Millionengrenze.

Meine Mutter hatte mit uns Kindern, dem Haus, dem Stall und allen Tieren viel zu tun. Mittlerweile hatten wir eine Praktikantin, die sie im Haushalt unterstützte, und eine Pferdepflegerin, die zum Stall und den Pferden schaute.

In der vierten Klasse kam die Prüfung für den Übertritt in die Sekundarschule. Meine Noten waren gut, an der Prüfung selbst reichte es allerdings nicht, und so beschlossen meine Eltern, mich in eine Privatschule nach Thun zu schicken. Der Anfahrtsweg dauerte mit dem Fahrrad fast eine halbe Stunde, aber mein Vater hatte mittlerweile die Büroräumlichkeiten der CMT nach Thun verschoben und so konnte ich oft mit ihm am Morgen hin und am Abend zurückfahren. Die Mittagspausen verbrachte ich häufig bei meinen Grosseltern in Thun oder bereitete mir in der Schulküche mein Mittagessen selbst zu.

In der Schule fühlte ich mich wohl, keiner kannte meine Herkunft und von dort aus sah man auch unsere Villa nicht. Es war herrlich!

Wie viele andere Kinder mochte ich den Turnunterricht und dort lernte ich eine wichtige Lektion fürs Leben, als meine Turnlehrerin mir einpaukte, dass ich beim Laufen erst nach dem Erreichen des Ziels nachlassen dürfe. Noch heute versuche ich, bis dahin alles zu geben.

Ich war rundum zufrieden in der Schule, doch meine Eltern entschieden, dass ich nun auch wie meine beiden Schwestern auf eine noch bessere Schule nach Bern gehen sollte. Dieser Schulwechsel hatte zur Folge, dass wir nun kurz vor sechs Uhr morgens aufstehen mussten, damit wir mit dem Zug zu Schulbeginn rechtzeitig in Bern waren. Ansonsten hatte ich mich gut in die neue Schulsituation eingewöhnt und fand schnell neue Freunde.

Jeden Herbst verbrachten wir weiterhin an unserem Lieblingsort in Marbella. Mittlerweile wohnten wir in einem nobleren Hotel. Es war wie ein «Pueblo blanco», also wie ein weisses spanisches Dorf angelegt, inmitten einer wunderschönen Gartenanlage und direkt am Strand gelegen. Die Restaurants dort waren nicht sonderlich gut und so fuhren wir jeden Abend ins nahe gelegene Marbella Club Hotel, welches demselben Eigentümer gehörte. Der Unternehmer und gutbetuchte Jetsetter Alfonso von Hohenlohe war der Nachkomme eines österreichischen Prinzen und einer adligen Spanierin und quasi der Begründer des Tourismus in Marbella. Vor Jahren hatte er in dem kleinen Fischerdorf ein Haus für die Ferien gekauft und weil er immer viel Besuch von reichen Leuten bekam, hatte er sein Haus kurzerhand in ein Hotel umgewandelt. Es bestand mehrheitlich aus einzelnen Bungalows, die in einem subtropischen Garten angelegt waren, dazu gab es ein Haupthaus mit Rezeption, Restaurant und Bar. Mit der Zeit wurde das Hotel immer grösser und es mauserte sich zu einem der bekanntesten Luxushotels der Welt. Das Essen dort war zwar fabelhaft, allerdings mussten wir immer über eine Stunde warten, bis wir überhaupt einen Tisch bekamen. Dafür war es ein In-Place, das beste Restaurant vor Ort. Für uns Kinder war dies beschwerlich, da wir meistens erst kurz vor Mitternacht wieder im Hotelzimmer waren. Auch in den Ferien musste mein Vater seinen Geschäften nachgehen. Wenn wir nach Marbella flogen, machten wir in Madrid einen Zwischenstopp, damit er sich dort mit dem Sitzleiter treffen und austauschen konnte. Auch in den Ferien selbst sass er nun oft am Telefon und studierte am Strand seine Geschäftsunterlagen.

Der materielle Aufstieg und der damit verbundene Stress hatten seinen Preis und die Spannungen zwischen meinen Eltern nahm zu.

Meine Jugend

Ich war inzwischen dreizehn Jahre alt, als wir uns mit einem befreundeten Arzt und seiner Frau zum Mittagessen trafen. Ich hatte seit einigen Monaten eine kleine Geschwulst an meinem Hals, etwa so gross wie die Hälfte eines Golfballs. Schmerzen bereitete mir dieser Knoten keine und ich fühlte mich auch sonst nicht beeinträchtigt. Trotzdem zeigten meine Eltern dem Arzt diesen Knoten und fragten ihn, ob man da was machen müsse. Er meinte, dass er vielleicht von einem Katzenkratzer stammen könnte und sicher harmlos sei, dennoch sollte man ihn operativ entfernen lassen.

Ich war einverstanden, aber nur unter der Bedingung, dass dies an einem Tag stattfand, an dem ich einen Mathematiktest in der Schule hatte. Der Arzt lächelte und war einverstanden. Schon eine Woche später lag ich im Spital und wartete auf die Operation. Natürlich war ich sehr nervös und hatte Angst. Ich glaube, in dem Moment hätte ich doch lieber in der Schule beim Mathetest gesessen. Im Operationsaal ging alles sehr schnell und bald wirkte die Narkose. Nach der Operation war ich noch ziemlich beduselt, so dass ich nicht mal meiner Schwester, die mich neckte, widersprach. Diese freute sich über meinen Zustand und behauptet seither, dass ich niemals vor oder nachher so nett zu ihr war.

Der Arzt kam zur Visite und meinte, dass alles gut verlaufen sei und er den Knoten ins Labor zur Untersuchung eingeschickt habe. Bereits am nächsten Tag wurde ich nach Hause entlassen und war froh, wieder daheim und bei unseren Tieren sein zu können.

Eine Woche später meldete sich der Arzt und bat meine Mutter, mit mir zur Nachkontrolle zu kommen. Er eröffnete ihr, dass der Befund der Gewebeprobe nicht gut sei und man über das weitere Vorgehen sprechen müsste.

Am Abend im Spital hatte er die traurige Pflicht, meiner Mutter mitzuteilen, dass es sich bei dem entnommenen Gewebe um einen krebsartigen Tumor handelte.

Er könne uns nicht weiterhelfen und ich müsse ins Universitätsspital nach Bern, dieses sei spezialisiert und in der Schweiz am besten auf diesem Gebiet.

Schon eine Woche später begleiteten mich meine Eltern ins Spital, wo erste Untersuchungen durchgeführt wurden und über eine mögliche Therapie beraten wurde. Die Befürchtung der Ärzte war, dass der Krebs im Körper gestreut und andere Organe, die Knochen oder sogar das Rückenmark befallen hatte.

Ich verstand die Hektik nicht. Ich fühlte mich gesund und munter und war mir sicher, dass alles andere in meinem Körper in bester Ordnung war. Erste intensive Untersuchungen fanden statt und ich musste einige Tage im Spital bleiben.

Diese ganzen Untersuchungen über mehrere Tage waren belastend und ich war verunsichert und niedergeschlagen. Ausserdem hatte ich Angst vor dem, was die Ärzte noch alles mit mir anstellen würden.

Ich war auf der Abteilung für krebskranke Kinder und alle Kinder hatten Glatzen, es fehlten ihnen aber auch mehrheitlich die Augenbrauen. Die meisten hingen an Infusionen und es gab viel Geschrei und viele weinten bitterlich.

An einem Abend nach dem Essen kam der Spitalpfarrer zu mir ins Zimmer und wollte mit mir sprechen, fragte, ob wir zusammen beten wollten. Ich war aber gar nicht in der Stimmung über oder mit Gott zu sprechen. Schliesslich schien es ihm egal zu sein, dass ich mich in so einer beschissenen Lage befand. Ich erklärte dies dem Prediger und schickte ihn wieder weg. Dieser war über meine offene Art sichtlich irritiert und verliess das Zimmer genauso schnell, wie er gekommen war.

Die Untersuchungen ergaben, dass es sich um ein frühes Stadium einer Krebserkrankung handelte, was von Vorteil sei. Trotzdem wollten sie noch eine weitere Untersuchung machen, diese würde einen ganzen Vormittag dauern und ich müsste das Ganze unter örtlicher Betäubung über mich ergehen lassen. Doch der Eingriff schien schwieriger als angenommen und gegen Mittag wurde er dann ganz abgebrochen.

Ich war mit meinen Nerven am Ende und auch mein Vater, der mich begleitet hatte, war verunsichert und diskutierte mit den Ärzten. Sie erklärten ihm, dass sie den ganzen Thorax, den Brustkorb unter Narkose aufschneiden müssten, um den Zustand der Organe inspizieren zu können. Mein Vater konnte diese Massnahme nicht verstehen und empfand sie als völlig unverhältnismässig. Eigenwillig, wie er sein konnte, kam er zu mir ins Zimmer und meinte, dass ich alles zusammenpacken solle und wir nach Hause fahren würden. Die Ärzte versuchten noch, uns daran zu hindern, mein Vater unterschrieb, dass er die Verantwortung für sein Handeln übernehmen würde, und weg waren wir!

Dieser Vorfall gab mir die Hoffnung, dass ich vielleicht doch nicht weiter behandelt werden würde und ich dem Ganzen entkommen konnte.

Nach diesem Ereignis und dem Vertrauensverlust in die Ärzte kontaktierte mein Vater einen vertrauten Geschäftsfreund, der in New York lebte. Dank seiner Hilfe trat er in Kontakt zu einem Arzt, der in spezifischen Krebsbehandlungen weltweit führend war. Mein Vater berichtete ihm von meinem Krankheitsverlauf und sorgte dafür, dass der Chefarzt von der Abteilung in Bern mit diesem Arzt Kontakt aufnahm und die vorgeschlagene Behandlungsmethode mit ihm besprach. Meine Eltern meinten, dass wir, wenn nötig, nach New York zur Behandlung fliegen würden. Dieser Gedanke gefiel mir ganz gut und ich sah mich schon als Tourist durch die Skyline von Manhattan spazieren.

Nach Rücksprache mit dem Spezialisten aus New York stand aber fest, dass die vorgeschlagene Behandlung des Spitals in Bern dem neuesten Stand der Erkenntnis entsprach, und er empfahl meinen Eltern, diese in Bern in Angriff zu nehmen.

Der Vorfall hatte auch sein Gutes, denn ich bekam einen neuen Arzt zugeteilt. Dieser erwies sich als absoluter Glücksfall, da er die Sachlage nicht nur organisch und medizinisch betrachtete, sondern auch den Faktor Mensch und Psyche miteinschloss.

Der Behandlungsvorschlag sah eine Chemotherapie in drei Phasen vor, die rund drei Monaten stationär im Spital erfolgen sollte. In dieser Zeit sollte auch eine Strahlentherapie gemacht werden. Meine Eltern und ich waren schockiert! Drei Monate im Spital, ohne nach Hause zu dürfen, ohne meine geliebten Haustiere, das war unvorstellbar!

Zum Glück hatte ich Eltern, die sich nicht abschrecken liessen, für mich kämpften, mit den Ärzten verhandelten und am Schluss einigten sie sich, dass ich zwar die drei Phasen Therapie machen, aber jeweils nur eine Nacht im Spital bleiben müsse. Der Rest der Behandlung sollte ambulant erfolgen.

Natürlich beschäftigte mich der Gedanke, dass ich meine Haare verlieren und so krank aussehen könnte wie die anderen Kinder im Spital. Mein Vater wich einer konkreten Antwort aus und meinte nur, das dies passieren könnte, aber nicht zwingend sein müsste. Ich wollte es allerdings genauer wissen und fragte nach, bis ich eine Antwort bekam, die mir gar nicht gefiel: Ja, die Haare würden sehr wahrscheinlich ausfallen. Das war ein erneuter Schock für mich. Sollte ich etwa mit Glatze in die Schule gehen? Das würde ich nicht aushalten, alle würden mich verspotten! Ich hatte heftigste Verlustängste und machte mir Sorgen, ob die Haare nach der Therapie überhaupt wieder nachwachsen würden. Meine Mutter hatte die Idee, eine Perücke zu bestellen, um vorsichtshalber vorbereitet zu sein.

Zum Glück konnten meine Eltern erwirken, dass die Behandlung erst nach Weihnachten und der Neujahrsfeier beginnen sollte. Die Weihnachtsfeier und der Rutsch ins neue Jahr fielen aber eher verhalten aus. Meine Eltern waren natürlich belastet und machten sich Sorgen um mich.

Am 2. Januar begab ich mich ins Spital und bezog mein Krankenzimmer. Ich zog den typischen Krankenhauspyjama an und wartete. Bald wurde ich gerufen und musste zu Fuss ins Behandlungszimmer auf der Station gehen.

Ich wurde aufgefordert, mich auf die Seite zu legen und den Rücken leicht zu krümmen. Als Erstes wurde mir eine Betäubungsspritze unter dem Beckenknochen angelegt, dann schrittweise vorgestossen, immer wieder abwartend, bis die Betäubung von Haut und Knochenhaut zu wirken begann, bevor sie tiefer vordringen konnten. Das Prozedere dauerte seine Zeit, bis sie mit einer anderen dicken Nadel durch den harten Knochen zum weichen Knochenmark vordrangen. Vom Knochenmark wurde dann ein kleiner Teil herausgezogen. Als Nächstes wurde eine sogenannte Lumbalpunktion durchgeführt. Nach einer ähnlichen Betäubung wurde eine Hohlnadel zwischen die Lendenwirbelkörper bis in einen Kanal mit Verbindung zur Hirnflüssigkeit eingeführt, um Nervenwasser zu entnehmen und die Chemotherapie-Mittel zu verabreichen. Dies war nötig, weil es zwischen dem Gehirn und den Blutbahnen eine Barriere gibt und um sicherzustellen, dass die chemotherapeutischen Stoffe auch ins Gehirn gelangen. Die gewonnenen Proben vom Knochenmark und der Hirnflüssigkeit wurden zur Untersuchung ins Labor eingeschickt. Fast überflüssig zu erwähnen, dass dieses Prozedere sehr schmerzhaft und ich danach völlig fertig war.

Anschliessend bekam ich noch eine Infusion mit den chemotherapeutischen Produkten verabreicht. Diese Mittel waren hochgiftig und die Krankenschwestern mussten sich mit doppelten Plastikhandschuhen vor diesen schützen. Anschliessend wurde ich in meinem Bett zurück in mein Zimmer gefahren und es wurde mir ein Beruhigungsmittel verabreicht. Ich war ziemlich fertig und fühlte mich erschöpft. Die Beruhigungsmittel fingen an zu wirken und ich war kraftlos und matt, hatte keine Lust zu gar nichts.

Doch ab dem Nachmittag ging es erst richtig los: Zuerst wurde mir schlecht und ich musste ständig erbrechen, eine normale Nebenwirkung der Chemotherapie. Der Körper versucht so die Giftstoffe, die ihm zugeführt worden waren, wieder loszuwerden. Ich war nass geschwitzt, die Beruhigungsmittel machten mich schlapp und matt und so ging es den ganzen Nachmittag und die ganze Nacht hindurch. Am Schluss hatte ich gar keine Körperflüssigkeit mehr, die ich hätte erbrechen können – es war furchtbar! Immer wieder hatte ich während der Nacht an meinen Haaren gezogen, um mich zu vergewissern, dass sie noch da waren, was zum Glück der Fall war. Sie schienen den Angriff gut überstanden zu haben.

Am nächsten Morgen entspannte sich die Situation, ich war müde und erschöpft und froh, dass ich mit meinen Eltern nach Hause gehen durfte.

Ich erholte mich langsam und nach ein paar Tagen konnte ich wieder in die Schule gehen. Doch nun lagen morgens ein paar Haare auf meinem Kopfkissen und jeden Tag wurden es mehr. Eines Tages strich ich mir durch mein Haar und hielt gleich ein ganzes Büschel in der Hand. Ich geriet in Panik und mein Vater meinte, dass ich so nicht in die Schule gehen könne, es gäbe ganz kahle Stellen auf meinem Kopf. Zusammen fuhren wir zum Friseur, der die Perücke für mich bestellt hatte. Er zeigte sie mir und ich bekam ich einen weiteren Schock: Die Haarfarbe war dunkler als meine und das Teil sah irgendwie billig aus. Für jemanden, der mich nicht kannte, war das Erscheinungsbild vielleicht okay, aber für meine Familie und Freunde sah es geradezu grotesk aus. Trotzdem blieb mir nichts anderes übrig, als die restlichen Haare vom Friseur abrasieren zu lassen. Ich schloss dabei die Augen und öffnete sie erst wieder, als er fertig war.

Mein Anblick fuhr mir durch Mark und Bein! Ich sah einen kahlköpfigen und von den Mitteln aufgedunsenen Kopf. Panik überkam mich und nasser Schweiss rann an mir herunter. Nun wurde die Perücke aufgesetzt und der Friseur versuchte, sie so gut es ging, auf meine alte Frisur abzustimmen. Trotz allem Föhnen und Frisieren wurde es nicht wirklich besser und ich wusste nicht, wer sich am Schluss mehr schämte, mit mir durch die Stadt zu gehen: mein Vater oder ich selbst.

Am nächsten Tag ging ich in die Schule. Die meisten Mitschüler waren verunsichert, aber nett und einige meinten tapfer, dass es doch gut aussehen würde, nur kamen diese Kommentare alles andere als glaubwürdig rüber. Während dem Unterricht kratzte dann noch das Netz, das sich unter der Perücke verbarg, und trieb mich in den Wahnsinn.

Zu Hause zog ich da das Ding schon bald aus und stülpte mir einfach eine kopfanliegende Mütze über. Eines Morgens entschloss ich mich, ohne diese Scheiss-Perücke in die Schule zu gehen, setzte die Mütze auf und ging los. Natürlich war ich aufgeregt und wusste nicht, wie die Mitschüler reagieren würden. Mit jedem Schritt in Richtung Schule wurde ich nervöser. Dort angekommen fanden die meisten es sehr mutig von mir und beglückwünschten mich zu meinem Entscheid. Einige wenige rissen blöde Witze über meinen Kahlschädel und machten sich über mich lustig. Allerdings hatten sie die Rechnung ohne meine Freunde gemacht, die mich beschützten, ihnen Schläge androhten und dies bei Bedarf auch gleich erledigten.

Mit der Zeit fühlte ich mich mit meinem Kahlschädel immer besser. Interessanterweise stärkte er sogar mein Selbstbewusstsein und ich war stolz auf mich, dass ich den Mut aufgebracht hatte, so unter die Leute zu gehen.

Die Sache hatte noch eine andere gute Seite: Jetzt wussten alle, dass ich Krebs hatte, und bei den Lehrern führte dies dazu, dass sie mich schonten und auch mal ein Auge zudrückten, wenn ich die Hausaufgaben nicht gemacht hatte oder meine Leistungen schlecht waren.

Nach einem Monat stand der zweite Zyklus der Chemotherapie an. Verständlicherweise hatte ich überhaupt keine Lust, mir das Ganze noch einmal anzutun. Doch es blieb mir keine Wahl und zusammen mit meiner Mutter begab ich mich ins Spital, ging auf mein Zimmer und wartete, dass sie mich rufen würden. Ich spürte, dass ich nicht bereit war, wieder das Gleiche wie beim letzten Mal über mich ergehen zu lassen, und ich suchte fieberhaft nach einer Lösung, wie ich es besser überstehen könnte. An der Behandlung selber konnte ich nichts ändern, das war mir klar, aber an meiner Einstellung. Dazu brauchte ich jedoch mehr Energie, mehr Kraft. Bingo – jetzt hatte ich eine Idee!

Die Krankenschwester rief mich ins Behandlungszimmer. Wieder musste ich mich auf die Seite legen, wieder bekam ich die Betäubungsspritze in den Rücken, wieder wurde mir unter lautem Knacken ein Stück vom Knochenmark entnommen. Diesmal sagte ich dem Arzt jedoch genauer, wenn es mich zu sehr schmerzte, und ich schrie, wenn mir danach war. Einfach rauslassen, dachte ich. Wieder wurde im Anschluss die Infusion mit der hochgiftigen Chemotherapie gesetzt, aber jetzt kam der entscheidende Punkt: Ich wollte keine Schmerz- und Betäubungsmittel verabreicht bekommen, rein gar nichts!

Das war unüblich, aber man liess mich gewähren. Zurück im Zimmer begann ich, mich gegen die Nebenwirkungen und das damit verbundene Erbrechen zu wehren. Ich versuchte, ruhig zu bleiben, mich zu entspannen, ich wollte es nicht zulassen. Zum Glück hatte ich meine Mutter, die den ganzen Tag an meiner Seite blieb und sich ständig mit mir unterhielt, mir Texte vorlas und Mut zusprach. Und mein Wille war durch das Weglassen der Betäubungsmittel stark geblieben, ich hatte einen klaren Kopf und blieb standhaft, musste mich kein einziges Mal übergeben. Meine Sinne waren hellwach und ich fühlte mich viel besser als beim ersten Mal. Ich hielt den ganzen Tag und die ganze Nacht durch! Der behandelnde Arzt zeigte sich überrascht. Dies sei sehr selten und er gratulierte mir zu meinem Durchhaltevermögen. Ich war unheimlich stolz auf mich, dass ich das geschafft hatte – wer hätte das gedacht! Wenn ich wirklich wollte und die nötige Unterstützung hatte, konnte ich viel in meinem Leben erreichen, das wurde mir jetzt klar. Körperlich geschwächt, aber mental gestärkt ging ich nach Hause. Nach ein paar Tagen besuchte ich wieder die Schule und alles ging normal weiter.

Gleich nach der zweiten Chemotherapie fing die Strahlentherapie an. Studien belegten, dass wenn zusätzlich zur Chemotherapie die Stelle, wo der Knoten herausoperiert wurde, mittels Strahlentherapie behandelt werden würde, die Chance einer erneuten Krebserkrankung deutlich reduziert werden konnte.

Die Bestrahlungskammer befand sich im Untergeschoss des Krankenhauses und war mit dicken Mauern und Türen abgeschottet, um die Ärzte und Krankenschwestern vor den gefährlichen Strahlen zu schützen. Die Behandlung war schmerzfrei, wichtig war, dass ich während der ganzen Zeit komplett ruhigblieb und mich nicht bewegte. Die Nebenwirkungen waren zum Teil heftig. Nebst Müdigkeit und Reizungen der Haut trocknete die Bestrahlung meine Schleimhäute aus und dies erschwerte die tägliche Einnahme der Pillen enorm. Teilweise musste ich sie nun in Form von Saft und zerstampft zu mir nehmen.

Dann stand die letzte Chemotherapie an, doch mir graute davor, wieder ins Spital zu müssen, und ich hatte Angst vor den Schmerzen, insbesondere durch die Lumbalpunktion und Knochenmarkentnahme.

Ich wartete im Spitalzimmer darauf, dass man mich ins Behandlungszimmer rief. Als hätte ich eine Vorahnung gehabt, verliefen Lumbalpunktion und Knochenmarkentnahme äusserst schmerzhaft und ich geriet in Panik, verkrampfte mich, was sicher nicht hilfreich war. Zurück im Zimmer war ich völlig fertig. Ich empfand die Behandlung als Zumutung und schimpfte, dass ich mich wie beim Metzger und als Schlachtvieh fühlte. Trotzdem verzichtete ich auch diesmal auf die Schmerz- und Betäubungsmittel, damit ich einen klaren Kopf behalten und mich gegen die Nebenwirkungen der Chemo besser wehren konnte. Mir wurde kurz übel und ich musste ein, zwei Mal erbrechen, doch der Zustand war bei weitem besser als beim ersten Mal.

Am nächsten Morgen musste ich noch zur Bestrahlung. Ich war körperlich geschwächt, doch heilfroh, dass ich die letzte Chemotherapie hinter mich gebracht hatte. Eine Krankenschwester schob einen Rollstuhl in mein Zimmer, bat mich, Platz zu nehmen, und erläutert mir, dass sie mich zur Bestrahlung fahren würde. Doch damit war ich nicht einverstanden! So schlecht ging es mir ja nicht, ich wollte die Strecke zu Fuss gehen, nahm kurzerhand meinen Infusionsständer und lief langsam mit ihr aus dem Zimmer auf den Gang. Beim Lift angekommen, meinte sie, wir würden den Tunnel im Untergeschoss nehmen, um ins andere Gebäude und zur Bestrahlungsstation zu gelangen. Aber auch damit war ich nicht einverstanden. Ich wollte über die Verbindungsbrücke beider Spitäler im Freien gehen. Das Wetter war wunderbar, zwar noch etwas frisch, aber die Sonne schien und der Himmel war blau. Sie rollte die Augen, lächelte und war einverstanden. Wir gelangten ins Freie und befanden uns gerade auf der Brücke, als ich kurz stehenblieb und hochschaute. Der Himmel war stahlblau und glasklar, die Sonne schien in ihren schönsten Farben und ich sah ein paar Vögel, die zwitscherten. Ein unglaublich tiefes Gefühl überkam mich. Noch nie hatte ich den Himmel so blau gesehen, noch nie hatte mir die Sonne so hell leuchtend erschienen, noch nie hatte ich die weissen Vögel so intensiv wahrgenommen. Ein paar Tränen der Rührung und des Glücks kullerten mir die Wangen hinunter.

Das Gefühl, das ich damals in dem Moment empfand, ist mit Worten nicht zu beschreiben. Noch heute trage ich diesen Schatz tief in mir.

Nach der Bestrahlung durfte ich nach Hause und fand mich bald wieder in der Schule und im Alltag.

Meine Eltern beschlossen, dieses Jahr ausnahmsweise auch in den Frühlingsferien nach Spanien in den Urlaub zu fliegen. Die Ärzte waren damit einverstanden und gaben lediglich zu bedenken, dass ich und mein Immunsystem noch sehr schwach seien und ich vorsichtshalber in Spanien meine Blutwerte kontrollieren lassen müsse. Ich freute mich riesig und dachte, dass auch meine Eltern den Urlaub bitter nötig hatten. Man darf nicht vergessen, dass die Belastung für sie in den vergangenen Monaten enorm war, teilweise sicherlich noch grösser als für mich. Zudem mussten ja beide ihren Verpflichtungen nachkommen. Mein Vater arbeitete nach wie vor sehr viel und meine Mutter hatte den ganzen Haushalt mit meinen zwei Schwestern und mir als Patienten, der viel Fürsorge brauchte.

Die Ferien waren einfach grossartig! Ich verbrachte viel Zeit am Meer und genoss den Blick auf die Sonnenstrahlen, die auf dem Meer mit seinen ruhigen und gleichmässigen Wellen funkelten. Das Rauschen des Meeres beruhigte mich und ich atmete den salzigen Duft ein. Meine Batterien luden sich wieder auf, das spürte ich ganz deutlich, und ich genoss die Sonne, die meine Haut und meine Seele streichelte, und langsam versöhnte ich mich wieder mit dem Leben.

Als die Hälfte der Ferien um war, gingen wir zur Untersuchung ins Spital und die Blutwerte waren sensationell! Mein Arzt in der Schweiz zeigte sich über die gute Entwicklung und schnelle Genesung hoch erfreut und war erstaunt.

Am letzten Tag der Ferien kam es zu einer Auseinandersetzung, meine Eltern gerieten sich in die Haare. Mir tat der Streit weh und ich spürte, dass meine Batterien wieder an Reserve verloren. Das war frustrierend und kam zum falschen Zeitpunkt, da wir am nächsten Tag wieder nach Hause flogen. Gleich nach meiner Rückkehr hatte ich wieder eine Blutuntersuchung. Die Werte hatten sich beinahe halbiert und waren wieder kritisch. Der Arzt meinte, dass wohl die Spanier nicht so genaue Untersuchungsmethoden hatten und die Werte wohl auch dort nicht so gut gewesen seien. Ich wusste natürlich genau, wieso die Werte so viel schlechter waren, wollte dem Arzt aber nicht den Grund dafür erläutern. Ich wirkte schon von klein auf sehr robust und mutig, aber innerlich war ich sensibel und dünnhäutig. Meine Eltern liebten mich, meine Mutter hatte aber starke Charakterzüge, wirkte nach aussen hin hart und teilweise hatte sie Mühe, mir ihre Liebe zu zeigen. Mein Vater war beruflich engagiert und unter der Woche kaum zu Hause, was auch nicht immer einfach für uns, für mich war. Als Junge war ich natürlich stolz auf meinen Vater und was er beruflich erreicht hatte, war mehr als bemerkenswert. Obwohl ich mittlerweile grösser war als er, schaute ich noch immer zu ihm auf und genoss seine Liebe in der Zeit, wenn er zu Hause war.

Nach den Ferien ging es wieder weiter mit Schule und weitere Untersuchungen wurden durchgeführt, aber die Behandlung mit den starken Medikamenten war abgeschlossen und ich war erleichtert, dass es nun hoffentlich weiterhin bergauf ging.

Ein paar Wochen später, eigentlich unerwartet, fühlte ich mich jedoch schlechter und hatte kaum noch Energie, sogar das Atmen fiel mir schwer. Natürlich wollte ich auf keinen Fall wieder ins Spital, aber es kam der Moment, da sogar ich mir eingestehen musste, dass es so nicht weiterging und ich dringend Hilfe benötigte. Im Spital angekommen wurden Untersuchungen vorgenommen und es stellte sich heraus, dass ich eine schwere Lungenentzündung erlitten hatte. Das kann nach Chemotherapien vorkommen, da das ganze Immunsystem dabei stark geschwächt wird. Leider war mein Vertrauensarzt an einem Kongress im Ausland und ich wurde von einem mir nicht vertrauten Chefarzt behandelt. Dieser wählte die Medikamente aus und legte mir höchstpersönlich die Infusion. Das war in doppelter Hinsicht ein Fehler. Zum einen war er es als Chefarzt nicht gewohnt, Infusionen zu legen, und dies hatte zur Folge, dass die Medikamente nicht in meine Vene, sondern direkt ins Gewebe im Arm flossen und dieser immer dicker wurde; zum anderen zeigten die Medikamente keine Wirkung.

Ich war komplett niedergeschlagen und fühlte mich wie ein alter kranker Mann, ohne Energie. Jede Bewegung kostete mich Kraft. Ich war verzweifelt und fing an zu weinen. In dem Moment wussten meine Eltern, dass ich dringend eine Motivation brauchte. Eines Abends kamen sie mich besuchen und brachten meine Katze mit. Selbstverständlich war dies strengstens verboten, das kümmerte meine Eltern aber nicht und sie schmuggelten die Katze in einem Einkaufskorb in mein Zimmer. Sie war natürlich aufgeregt, aber freute sich, mich zu sehen, und ich war den Tränen nah. Sie inspizierte kurz das Spitalzimmer und meine Schläuche, dann legte sie sich auf meinen Brustkorb und fing an zu schnurren. Ich war hin und weg und genoss meinen vierbeinigen Besuch. Plötzlich kam eine Krankenschwester ins Zimmer. Zuerst nahm sie die Katze gar nicht wahr und als sie sie sah, erschrak sie kurz, schaute mich und meine Eltern lächelnd an, meinte nur, dass sie nichts gesehen habe, und ging wieder.

Nach fünf Tagen kam endlich mein Vertrauensarzt. Er untersuchte mich, verschrieb mir andere Medikamente in Tablettenform und entliess mich nach Hause. Bereits nach wenigen Tagen verbesserte sich mein Zustand zunehmend und ich konnte wieder aufstehen und mich bewegen. Nach zehn Tagen schien ich wieder fit zu sein und wollte dies auch gleich testen. Allerdings dachte ich dabei nicht an einen klinischen Test, sondern bat meine Mutter, mich zum Wasserski zu begleiten. Dieser Sport, insbesondere mit nur einem Ski, ist sehr anstrengend und man braucht eine gute Lungenkondition. Meine Mutter, die mich genauestens kannte und wusste, dass es zwecklos war, mit mir zu diskutieren, begleitete mich. So zog ich eine grosse Runde Wasserski auf dem Thunersee und fand bestätigt, dass ich wieder gut in Form war; dazu brauchte ich nun wirklich keine Untersuchung von einem Arzt mehr.

Im Sommer war es soweit: Erste Haarstoppel sprossen wieder auf meinem Kopf und nach einem Monat hatte ich schon fast wieder eine kurze, aber annehmbare Frisur. Etwas später stellte sich heraus, dass mein Haar lockig war. Ich freute mich riesig und meine Oma war ganz neidisch auf meine neue Lockenpracht. Hätte sie meinen Schmerz der letzten Monate nicht mitbekommen, hätte sie sich wohl auch gleich einer Chemotherapie unterzogen.

Wir alle hatten eine belastende Zeit hinter uns und ich musste viele Schmerzen über mich ergehen lassen, doch verglichen mit den anderen Kindern im Spital, die zum Teil über Monate dortbleiben und noch viel mehr Operationen und Chemotherapien über sich ergehen lassen mussten als ich, hatte ich ein Dessertproblem – das war mir klar.