16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Hier Russen, dort Deutsche

Sie wählen rechts, sprechen nur russisch und unterstützen Putin? Solchen und anderen Vorurteilen sehen sich russlanddeutsche (Spät-)Aussiedler*innen ausgesetzt. An aufrichtigem Interesse und Wissen um die bewegte Historie der rund 2,5 Millionen in Deutschland lebenden Russlanddeutschen mangelt es in unserer Gesellschaft.

Ira Peter, die mit ihrer Familie als Neunjährige von Kasachstan nach Deutschland umsiedelte, beschreibt anhand ihrer eigenen bewegten Biografie die Erfahrungen und Konflikte der Russlanddeutschen – von der Scham über die sowjetische Herkunft über die fatalen Folgen kurzsichtiger Integrationspolitik bis hin zur »Anfälligkeit« für russische Einflussnahme wirft sie einen kritischen und zugleich feinfühligen Blick auf die von der Mehrheitsgesellschaft oft als fremd empfundenen Deutschen. Sie erklärt, wie die doppelte Diktaturerfahrung unter Stalin und Hitler Russlanddeutsche bis heute prägt und manche anfällig für völkisches Denken macht. Gleichzeitig zeigt Ira Peter, wie heterogen die Gruppe ist und warum »Deutschsein« für sie heute kein Kriterium mehr ist, um deutsch zu sein.

Ein Buch, das nicht nur die Geschichte der Russlanddeutschen beleuchtet, sondern auch zum Nachdenken über Identität und Integration einlädt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 334

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Buch

Russlanddeutsche wählen rechts, sprechen nur russisch und verehren Putin? Ist das wirklich so? Was weiß Deutschland über die 2,5 Millionen (Spät-)Aussiedlerinnen und Aussiedler und deren Erfahrungen mit doppelter Diktatur, Deportation und dem Verlust kultureller Identität?

Die russlanddeutsche Journalistin Ira Peter, die mit ihrer Familie als Neunjährige von Kasachstan nach Deutschland übersiedelte, nimmt uns mit auf eine persönliche und gesellschaftliche Spurensuche. Sie erzählt von der Scham über ihre sowjetische Migrationsgeschichte, dem Gefühl des Unerwünschtseins in Deutschland, sowie den fatalen Folgen einer verfehlten Integrationspolitik.

Ein aufrüttelndes Buch, das neue Perspektiven auf eine oft missverstandene Gruppe eröffnet und zum Nachdenken über Geschichte, Identität und Integration einlädt. Ein Muss für alle, die verstehen wollen, was uns trennt – und was uns verbindet.

Autorin

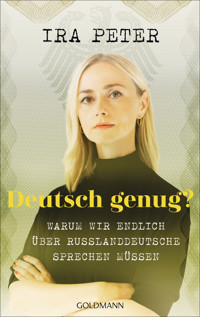

Ira Peter, 1983 in der Sowjetrepublik Kasachstan geboren und seit 1992 in Deutschland lebend, arbeitet als freie Journalistin unter anderem für Zeitonline, taz, FAZ, Frankfurter Rundschau und SWR Radio. Seit 2017 setzt sie sich öffentlich – in journalistischen Beiträgen, sozialen Medien, kulturellen Projekten in Deutschland und der Ukraine, im Aussiedler-Podcast Steppenkinder und als Rednerin bei Veranstaltungen – mit russlanddeutschen Themen auseinander. Deutsch genug? ist ihr erstes Buch.

IRAPETER

Deutsch genug?

WARUMWIRENDLICHÜBERRUSSLANDDEUTSCHESPRECHENMÜSSEN

Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Originalausgabe März 2025

Copyright © 2025: Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)

Redaktion: Chris Tomas

Umschlag: Uno Werbeagentur, München

Umschlagmotive: Arthur Bauer (Foto der Autorin); FinePic®, München (Adler); Эдуард Евстигнеев/iStock (Struktur); Margarita Lyr/iStock (Rahmen)

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

EB ∙ CF

ISBN 978-3-641-32377-6V002

www.goldmann-verlag.de

Inhalt

Vorwort

1 Wir müssen hier weg

2 Die übernatürlichen Kräfte meiner Eltern

3 Befreiung aus der bayerischen Berghölle

4 Wie Russlanddeutsche zu ihrem Schäferhund kamen

5 Kleinkasachstans Kinder

6 Wie aus Waldemars Schläger wurden

7 Verlorene Söhne

8 Die Würde meiner Eltern ist antastbar

9 Die Entdeckung der Scham

10 Ирина Эдуардовна Пейтер (Irina Eduardowna Peter)

11 Tochtersprache

12 Das große Schweigen

13 Phantomschmerzen

14 Erinnerungskontrolle

15 Angst wählt Angst

16 Deutsch genug

Dank

Inspiration zum Weiterlesen

Anmerkungen

Für die Mitgebrachten

Vorwort

Als ich 1992 nach Deutschland kam, sprach ich Russisch, mein Vorname klang russisch und weil hier Sowjetunion gleich Russland war, dachten alle, ich sei aus Russland. Dabei kam ich aus Kasachstan, war aber weder Kasachin noch Russin, sondern Deutsche. Das muss für die »richtigen« Deutschen verwirrend geklungen haben. Ich verstand ihre Fragezeichen sogar. Denn auch für mich wurde die Herkunft meiner Familie immer mehr zu einem Rätsel, über das niemand etwas Konkretes zu wissen schien – nicht einmal meine Familie selbst. Später kamen weitere irritierende Details ans Tageslicht. Meine Großeltern waren in der Ukraine geboren worden und manche meiner Verwandten hatten während des Zweiten Weltkriegs für Hitlerdeutschland gekämpft. Das war dann selbst mir etwas zu viel.

Mit Anfang 20 begann ich, die Wege und Umwege nachzuzeichnen, die meine Familie nach Deutschland gebracht haben. Nicht nur, weil ich gern Puzzleteile zusammensetze. Sondern weil die deutsche »Willkommenskultur« mit der Zeit an Herzlichkeit verloren hatte und ich das Gefühl bekam, mich für meinen deutschen Pass rechtfertigen zu müssen. Dabei hatte die deutsche Historikerin Ingeborg Fleischhauer 1990 noch von Russlanddeutschen geschwärmt. »We should thank God for these people. It is as if they come from heaven. They are a solution to all our problems«1, sagte sie in einem Interview mit der US-amerikanischen Zeitschrift The Atlantic. Ihren Optimismus begründete sie mit dem Bevölkerungsrückgang in der Bundesrepublik, den Russlanddeutsche durch ihre Einwanderung aufhalten würden. Außerdem war sie sich sicher, wir würden dazu beitragen, das Arbeitskräfteproblem zu lösen und bestimmt all die Jobs übernehmen, für die sich die deutschen Deutschen zu schade waren. Auch Horst Waffenschmidt, der erste Aussiedlerbeauftragte der Bundesregierung, blickte zuversichtlich auf den »Familiennachzug« aus dem Osten und nannte Russlanddeutsche im Jahr 1998 einen »Gewinn für unser Land«2.

Doch die Honeymoon-Phase endete, spätestens als Deutschland feststellte, dass wir anders deutsch waren als erwartet, und zu zweifeln begann: War unser mitgebrachtes Deutschsein überhaupt deutsch genug? Paradoxerweise erschien auch vielen Russlanddeutschen Deutschland nicht deutsch genug. Gerade Ältere hatten ja gedacht, sie kämen in das Land ihrer Vorfahren und könnten endlich als »Deutsche unter Deutschen« leben. Dann liefen auch noch ein paar Sachen bei der Integration schief und immer mehr Unstimmigkeiten belasteten die Beziehung zwischen Deutschland und Russlanddeutschen. Langsam, aber sicher wurden wir von »Heimkehrern« zu »Problemrussen«.

Dieses Buch ist eine Einladung, ebendiese 2,4 Millionen Menschen kennenzulernen, von denen die meisten seit über 30 Jahren in diesem Land leben. Menschen, die keine »fremden Nachbarn« mehr sein möchten, als die uns der Titel einer Doku3 des SWR noch im Jahr 2022 bezeichnete. Menschen, die auch dann zu keiner homogenen Gruppe werden, wenn sie noch so oft als solche beschrieben werden.

Russlanddeutsche mögen oft ein wenig seltsam wirken, sie haben definitiv ein paar »Spezialeffekte« oder wie ich es beschreiben würde: eine »postsowjetische Belastungsstörung«. Sie werden sich auch nicht mehr ändern (um hier transparentes Erwartungsmanagement zu betreiben). Zumindest die Generation meiner Eltern nicht. Aber vielleicht kann die deutsche Gesellschaft ihren Blick auf sie ändern. »Zwischen allen Stühlen« (Spoiler: tun wir nicht) sitzt es sich nämlich nicht gerade bequem. Mehr Dialog, Verständnis und Empathie würden beiden Seiten guttun. Ich hoffe, dass uns dieses Buch dabei hilft, ein bisschen näher zusammenzurücken. Nicht nur, weil ich finde, dass unsere Liebe eine zweite Chance verdient. Sondern, weil ich meinen Eltern stellvertretend für viele andere Russlanddeutsche wünsche, dass sie sich noch mehr als Teil dieses Landes fühlen können. Und so auch gesehen werden.

1 Wir müssen hier weg

Ich würde gern mit diesem Mädchen auf dem Bild sprechen, das ich in den Händen halte. Blond und braun gebrannt steht es hinter einem breiten Bett, auf dem ein aufgeschlagener Koffer liegt. Rechts an der Wand türmen sich Kartons und Wolldecken. Vor ihnen die Mutter des Mädchens. Müde sieht sie aus. Es ist Sommer 1992 und in wenigen Wochen wird die Familie Kasachstan für immer verlassen. Das neunjährige Mädchen bin ich.

»Wie stellst du dir Deutschland vor, kleine Irina?«, würde ich gern wissen und kurz in ihre Welt eintauchen. Durch das Haus gehen, von dem ich noch heute träume, dann aber meist voller Angst erwache. Denn vor der Ausreise waren wir in ständiger Alarmbereitschaft, jemand könnte uns in letzter Sekunde ausrauben oder ermorden – solche Gefühle vergisst man nicht. Und doch flackern auch sorgenfreie Bilder auf meinem Nostalgiebildschirm auf. Dann würde ich mich gern neben Vergangenheitsirina setzen, mit ihr die warme Milch trinken, die meine Mutter jeden Abend aus dem Stall brachte, und mit unserem Hund so lange vor dem Haus sitzen, bis die Sonne am endlosen Horizont ins Ocker der Steppe fällt.

Das Bild von mir ist eins von etwa hundert, die im Sommer 1992 vor unserer Ausreise entstanden sind. Mein Onkel Wowa4 lebte damals schon in Germania,wie wir Deutschland nannten, und hatte uns eine Kamera mit vier Farbfilmen nach Kasachstan geschickt. Papa war begeistert und hielt das Objektiv auf alles drauf. Auch auf den Koffer im Schlafzimmer meiner Eltern, den ich auf dem Bild betrachte. Aus ihm quillt in Folie verpackte Kleidung heraus. Wir hatten uns für Deutschland auf dem Markt in der Stadt neu eingekleidet. Diese Stadt hieß damals Akmola. Als ich dort 1983 geboren wurde, war ihr Name noch Zelinograd, Russisch für Stadt der Neulandgewinnung. Heute trägt sie einen neuen kasachischen Namen: Astana. Der ist etwas einfallslos, denn Astana heißt auf Kasachisch Hauptstadt – was sie seit 1997 ist. Die Namensänderung ins Kasachische drückt das Ende der Sowjetherrschaft mit ihrer Dominanz des Russischen aus. Sie zeigt aber auch, dass das Land sich in seiner politischen Identität noch sucht, denn zwischenzeitlich hieß Astana auch einige Jahre Nur-Sultan, nach dem ehemaligen Präsidenten Nursultan Nasarbajew.

1992 interessierten meine Familie weder die Suche nach Identitäten noch launische Namenswechsel. Wir wollten das Land einfach nur verlassen und dabei möglichst wenig nach Steppe aussehen. Auf dem Kleidermarkt in der Stadt verkauften vor allem Händler aus China alles, was nach Westen aussah und sich wie Osten trug: Jeans und weiße Turnschuhe zum Beispiel, die ich erst am lang herbeigesehnten Tag unserer Ausreise nach Deutschland anziehen durfte. Die Jeanshose, die keine war, riss noch im Durchgangslager Friedland zwei Wochen später, die Turnschuhe auch. Ersatz gab es zunächst beim Deutschen Roten Kreuz, denn ein Großteil unserer Sachen befand sich in einem Container, der uns nachgeschickt wurde. In ihn hatten meine Eltern vor der Abreise auch die Kissen gesteckt, die sich im Bild auf dem Bett stapeln. Zwei Fotoalben und eine kleine Schachtel mit Bildern haben es auf diese Weise ebenfalls nach Deutschland geschafft. Und das, obwohl meine Eltern große Angst hatten, sie in den Container zu legen, der größer klingt, als er mit seinen ein Meter zwanzig auf ein Meter zwanzig war. Unter den ausreisenden Deutschstämmigen war nämlich das Gerücht umgegangen, dass Bilder und Bibeln nicht ausgeführt werden dürften. Für alte Bibeln stimmte das wohl tatsächlich, weil sie als »Kulturgut« galten. Bei Bildern war das eher vom guten Willen der Grenzbeamtinnen und -beamten abhängig, zumindest wenn sie die Koffer bei der Ausreise kontrollierten. Ich kenne viele Familien, die ihre Fotoalben am Flughafen in eine Mülltonne werfen mussten – wenn der Wille kein guter war. Meine sonst obrigkeitshörigen Eltern haben sich in diesem Fall über Gesetze und Gerüchte hinweggesetzt. Dafür bin ich sehr dankbar. Die alten Bilder, die meine Großeltern in bitterer Armut zeigen, sind nämlich Erinnerungsstützen. Und immer dann hilfreich, wenn das kollektive Familiengedächtnis an die »glorreiche« Sowjetunion zu trügen droht.

Auf den Farbfotos, die erst in Deutschland entwickelt wurden, sehe ich Mama lächelnd in Gummistiefeln am Gartenzaun, meinen Vater vor einem Traktor und das ernste Gesicht einer meiner Tanten am Grabstein meiner Oma. Zu den häufigsten Motiven zählen Verwandte, die vor vollen Tellern und Gläsern sitzend in die Kamera grinsen. Besonders viele von ihnen zeigt ein Bild, das Papa in unserem Wohnzimmer gemacht hat, standardmäßig an einem mit Essen voll bepackten Tisch. An der Wand ein roter Teppich, das Must-have einer jeden sowjetischen Einrichtung – nicht nur optisch ein Hingucker, sondern durchaus mit Funktion als Kältedämmung, wenn das Thermometer in der Steppe ab Oktober weit unter null fiel. Auf dem Bild erkenne ich die halbe Nachbarschaft, die uns an diesem Abend feierte, weil wir weggingen. Die meisten waren Deutsche und würden bald nachkommen. Prowody hießen diese Abschiedsfeste, wörtlich abgeleitet von jemanden begleiten.

Seit Ende der Achtziger hing unser ganzes Dorf immer häufiger auf solchen Partys ab. Die Stimmung war top, die Heimat der deutschen Vorfahren zum Greifen nah. Alle waren umhüllt von einer flauschigen Deutschlandverliebtheit, ganz benebelt von den verführerisch duftenden Paketen der Verwandten aus Daitschland, unser zweites Wort für Germania. Schokolade und Vanillezucker aus dem Westen suggerierten unseren Eltern nach Jahrzehnten der sozialistischen Planwirtschaft, die planmäßig unwirtschaftlich verlief, paradiesische Zustände. Wie sehr gönne ich jedem das Lächeln auf diesem Bild. Die Realität in Deutschland würde es bald trüben.

Auf einem anderen Bild ist das Wohnzimmer leer geräumt. Papa und sein Bruder Roman stehen vor einer weißen Wand. Sie lächeln nicht. Papa ist Nostalgiker, bestimmt war er in diesem Moment wehmütig. »Wie hat sich das für dich angefühlt, das Haus so leer zu sehen?«, frage ich ihn, als ich beginne, mit meinen Eltern über damals zu sprechen. Jetzt haben wir ja einen Grund, uns die Vergangenheit genauer anzusehen: dieses Buch. »Man hat schon gedacht, du gehst raus und kommst nie zurück«, erinnert sich mein Vater und die Wehmut von damals klingt ein wenig durch. »Aber man versteht das erst so richtig, wenn die Tür wirklich für immer geschlossen ist.« Er sehe noch genau seinen Schwerlasterführerschein vor sich, wie er auf der Fensterbank des leeren Schlafzimmers lag. Den habe er in der Abreisehektik vergessen, in Deutschland wäre er ihm vielleicht nützlich gewesen. Ich zweifle dran, er wäre vermutlich nie, oder wie die Berufsabschlüsse meiner Eltern erst nach Jahren, anerkannt worden. Aber an dieses demütigende Gefühl will ich Papa jetzt nicht erinnern und nicke nur.

Eigentlich hatte er gar nicht nach Deutschland gewollt. »Warum nicht?«, will ich wissen. »Ich hatte große Angst vor Heimweh, mich hat es immer schon nach Hause gezogen«, antwortet er. Als Papa mit 16 auf einem Internat war, war er jeden Samstag nach Hause gelaufen, auch bei den für Nordkasachstan typischen Schneestürmen, um wenigstens eine Nacht zu Hause zu verbringen. Was hätte er aber tun sollen, wenn ihn das Heimweh in Deutschland gepackt hätte? »Ein Zurück gab es ja nicht. Ich hatte doch Verantwortung für euch drei Kinder«, zuckt er mit den Schultern. Seine andere Sorge war: »Würde ich gut genug sein? Würde ich genauso gut wie ein echter Deutscher die Arbeit erledigen? Man wusste doch nichts über dieses Land«, sagt er und ich bin überrascht, dass seine Erwartungen an Deutschland ebenso wie die Selbstzweifel so groß gewesen sein müssen.

Mussten wir denn weg? »Ja«, sagt Papa, ohne zu überlegen. 1979 hatte es kurz Hoffnung gegeben auf eine Autonomie der deutschen Minderheit in der UdSSR. Halbherzig hatte die sowjetische Regierung vorgeschlagen, im Norden Kasachstans ein deutsches, sich selbst verwaltendes Gebiet zu gründen. Mein Onkel David Gabriel, ein Politiker, den ich öfter im Fernsehen als bei uns zu Hause gesehen habe, hatte dort Sekretär werden sollen. Dagegen und gegen Deutsche im Allgemeinen hatten aber sofort die Kasachinnen und Kasachen in Zelinograd protestiert. Mama vermutet, dass der Protest gar nicht aus der Bevölkerung heraus entstanden war. Sie hatte viele kasachische Freundinnen, fühlte sich von ihnen immer akzeptiert. Vielmehr hat sie die Politik im Verdacht, damals eine antideutsche Stimmung angeheizt zu haben. Denn auch über dreißig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs wollte der Staat den »Faschisten«, wie die Sowjetdeutschen manchmal bezeichnet wurden, nichts gönnen. Wir galten damals noch immer als Hitlers »Fünfte Kolonne«. Auch spätere Bestrebungen der Deutschen nach mehr Selbstbestimmung scheiterten.

Dann kamen ab 1985 Gorbatschows Versuche, die wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich marode Sowjetunion aus ihrer langjährigen Krise zu führen. Er setzte auf Transparenz und Umbau, besser bekannt als Glasnost und Perestroika. Für Deutsche bedeutete die politische Öffnung des Landes zwar wieder kein autonomes Gebiet, aber die lang ersehnte Chance, die Sowjetunion endlich Richtung Bundesrepublik verlassen zu können. Das war theoretisch zwar schon vorher möglich gewesen, jedoch nur unter sehr großen Anstrengungen und ausschließlich im Rahmen von Zusammenführungen zwischen Eltern und Kindern. Schnell zeigten sich die neuen Möglichkeiten auch in der Statistik. Sprunghaft stieg die Zahl der ausgereisten Russlanddeutschen aus der Sowjetunion von 14488 im Jahr 1987 auf 47572 im Jahr 1988 an. In der Regel hatte es Jahre, zig Anträge und viele Schikanen durch sowjetische Behörden gedauert, bis Töchter, Väter, Söhne und Mütter sich in Deutschland wieder in die Arme schließen konnten. Nun ging alles etwas schneller und weniger entwürdigend zu.

Die Eltern meiner Eltern waren nie in Deutschland gewesen, drei lagen längst auf dem Friedhof unseres Dorfes und meine noch einzig lebende, aber lebenserschöpfte Oma meist in ihrem Bett. Sie hatte zwar schon immer zu wissen geglaubt, dass wir eines Tages »zurick nach Daitschland« könnten, sah sich selbst aber eher in der kasachischen Erde als im deutschen Himmel. Meine Eltern hatten also zunächst keine Ambitionen gehabt, mit der sowjetischen und deutschen Beamtenschaft um unsere Ausreise zu ringen. Doch je mehr sich unser Dorf leerte – es war mehrheitlich von Deutschen bewohnt –, desto attraktiver wurde für sie die Aussicht, in Deutschland als »Deutsche unter Deutschen« zu leben.

Zudem stellte die wiedergewonnene Unabhängigkeit5 Kasachstans von der Sowjetunion Minderheitengruppen wie uns Deutsche vor Probleme: Ab 1993 sollte Kasachisch zur offiziellen Staatssprache werden. Die wenigsten ukrainischen, deutschen oder russischen Menschen im Land beherrschten die Sprache aber. Selbst für viele Kasachinnen und Kasachen war und ist das einst vom Sowjetregime aufgezwungene Russisch bis heute die Muttersprache. Der Abwanderungsdruck stieg. Auch, weil in Kasachstan und anderen ehemaligen Teilrepubliken eine Art Anarchie ausbrach, als der Vielvölkerstaat Sowjetunion im Dezember 1991 offiziell kollabierte. Staatliche Betriebe wurden ebenso wie in der zeitgleich zerfallenden DDR aufgelöst, Millionen Menschen verloren ihre Arbeit. Wer noch eine hatte, erhielt trotzdem nicht zwingend Lohn. Die Regale in den Geschäften waren leerer als zu Zeiten der Sowjetunion, Strom und Gas gab es zunehmend nach Zufallsprinzip und die organisierte Kriminalität breitete sich wie eine Epidemie über alle Länder des sogenannten Ostblocks aus. Auch in Kasachstan, wo nun die Karten neu gemischt wurden. Die ganz Gewieften schnappten sich recht- und unrechtmäßig Anteile von Staatsbetrieben. Das lief über Voucher, die meiner Familie ebenso wie allen Bürgerinnen und Bürgern der Sowjetunion zustanden und deren Bedeutung damals kaum einer verstand. In unserer Region riss sich ein ehemaliger Parteifunktionär den Großteil der Voucher, die den Deutschen zustanden, unter den Nagel. Die wehrten sich kaum, wollten einfach nur weg. Heute gehören dem Mann angeblich Teile profitabler Unternehmen und Grundstücke rund um die Hauptstadt Astana.

Der Druck von damals ist in Papas Stimme hörbar, etwas schneller und lauter sagt er: »Die Lage wurde immer angespannter. Jeder Deutsche saß auf gepackten Koffern.« Viele fürchteten, als Minderheitengruppe in Zeiten des Staatszerfalls nicht nur bei den Vouchern übergangen zu werden. Einmal, erinnert Papa sich, liefen Mama und er abends durch unser Dorf unweit der heutigen Hauptstadt. Eine Gruppe junger Kasachen kam ihnen entgegen. Sie wichen nicht aus. Ein Schock für meine Eltern. Im Dorf hatte es nie Feindseligkeiten zwischen den Ethnien gegeben. Außerdem galt in Kasachstan nichts mehr als der Respekt vor Älteren. Plötzlich schien diese Regel außer Kraft gesetzt. »Der Zusammenhalt zwischen den Nationen, von dem die Partei immer gepredigt hatte, stellte sich als Märchen heraus«, schüttelt mein Vater den Kopf. Nicht, dass er an diese Erzählung je geglaubt hätte, denn jedem sei »das eigene Hemd am nächsten«, wie er noch heute sagt. Aber plötzlich wurde noch nicht einmal mehr der Schein aufrechterhalten.

Es blieb nicht bei fehlendem Respekt. Zunehmend kam es in Kasachstan, aber auch in Usbekistan oder Tadschikistan zu rassistisch motivierten Konflikten, welche durch die damaligen wirtschaftlichen und politischen Veränderungen verschärft wurden. Vor allem gegen Russen und Russinnen, die als privilegiert gegolten hatten, wuchsen Ressentiments. Einige russischstämmige Menschen verloren plötzlich ihren Status und wurden auf dem Arbeitsmarkt zunehmend benachteiligt. Zeitweise wurden beispielsweise in Kirgistan in den Neunzigern weiße Menschen nicht mal in Krankenhäusern behandelt. Meine deutsche Freundin Anastasia erzählte mir kürzlich, dass sie damals nur über Kontakte und im letzten Moment in der Hauptstadt Bischkek an den Mandeln operiert werden konnte – ohne Narkose, aber das war ohnehin normal, auch für Kinder.

Diese Entwicklung war vielleicht auch eine Form der Rache einiger zentralasiatischer Menschen, die in der Sowjetunion selbst rassistisch geprägter Diskriminierung und Abwertung durch Weiße ausgesetzt gewesen waren und es heute vor allem in Russland immer noch sind. Mit dem wieder erwachten Nationalbewusstsein musste die Stellung der Deutschen und anderer Weißer neu verhandelt werden. Das ängstigte meine Eltern, obwohl sie immer sehr gut mit unseren kasachischen Nachbarinnen und Nachbarn ausgekommen waren. Sie sahen ihre Rechte bedroht und in diesem Land generell keine Perspektive mehr. »Was hätte denn dort aus euch Kindern werden sollen? Welche Melkerin wärst du denn mit deinen kleinen Händen geworden?«, fragt Papa und wir kennen beide die Antwort. Da kam das Ticket für ausreisewillige Deutsche in den Westen wie gerufen. Also stellte auch meine Mutter 1991 einen Antrag bei der Bundesrepublik Deutschland.

Meine damals 15-jährige Schwester Lilli war zunächst wenig von den Ausreiseplänen meiner Eltern begeistert, erinnert sie sich, als ich sie besuche und nach ihren Eindrücken vor der Ausreise frage. »Ich war gerade verliebt, hatte da meine ganzen Freunde«, sagt sie. Wir sitzen auf dem Boden im Kinderzimmer ihres Sohnes, sie an die Heizung gelehnt, es ist Winter. Rückblickend war sie aber doch erleichtert, als wir in das Flugzeug Richtung Westen stiegen. Vor unserer Reise hatte sie nämlich zunehmend Angst gehabt, jemand könnte bei uns einbrechen. Das kam damals öfter vor, da immer mehr Menschen ums Überleben kämpften. Wer dabei auf kriminelle Methoden setzte, musste selten Strafen fürchten. Es war eine Zeit der Gesetzlosigkeit, in der wir glaubten, uns mit einer Eisenstange wehren zu können. »So eine stand damals im Flur unseres Hauses«, sagt meine Schwester und ich sehe das schwere Ding plötzlich vor meinem inneren Auge. Vielleicht ist es die von meiner Schwester beschriebene Angst, die sich in meine Albträume schleicht. In ihnen fühle ich mich immer unsicher in unserem Haus in Kasachstan. Ebenso verfolgt Lilli das Gefühl der Schutzlosigkeit: Bis heute kann sie nicht schlafen, wenn sie allein zu Hause ist.

Auch in der Öffentlichkeit fühlte sich Lilli zunehmend bedroht. In den Club, das Allzweckkulturhaus, wie es in jedem sowjetischen Ort von Chișinău bis Wladiwostok gestanden hatte, vorzugsweise mit ockerfarbenen Holzdielen und hellblau gestrichenen Fensterläden, ging sie in den Monaten vor unserer Ausreise nicht mehr: »Weil da ständig geprügelt wurde«, erklärt meine Schwester. Meist nahmen sich kasachische Jugendliche Deutsche vor, prügelten sie bis zur Bewusstlosigkeit. »Aber die kannten sich doch seit dem Kindergarten«, werfe ich ein. »Ja, aber plötzlich waren sie in der Mehrheit und es waren immer mehr neu zugezogene Kasachen dabei, die kannten uns ja nicht. Wir waren in ihren Augen die ›Faschisten‹, die jetzt abhauen sollten.« Dabei war »Faschist« in der Schule ein »ganz normaler Ausdruck« für die deutschen Kinder gewesen, so Lilli. Sie wiederum hatten die Kasachen »Schlitzaugen« genannt. Die ethnischen Zugehörigkeiten hatten zwar immer im Raum gestanden, das Zusammenleben aber in der Regel nicht behindert. Lillis beste Freundinnen waren eine Deutsche, eine Kasachin und eine Russin gewesen: »Wir kamen gut aus«, sagt sie heute noch.

An Lillis Freundeskreis wird deutlich, dass Kasachstan ein kultureller Melting Pot gewesen war. Die Kasachinnen und Kasachen machten Ende der Achtziger nur etwas mehr als ein Drittel der 16 Millionen großen Bevölkerung aus. Knapp dahinter lagen russische Menschen und rund fünf Prozent der dort Lebenden waren Deutsche, also knapp eine Million. Und dann gab es noch über hundert andere Ethnien. Kasachstan, das übrigens sieben Mal so groß ist wie Deutschland, war in der Sowjetunion nämlich unfreiwillig zum Einwanderungsland geworden. In seinen kargen Norden und ins russische Sibirien hatte vor allem Josef Stalin in den Vierzigern unliebsame Völker deportieren lassen. Darunter auch etwa eine Million sowjetische Deutsche, also Nachfahren jener Menschen, die seit Ende des 18. Jahrhunderts aus West- und Mitteleuropa ins russische Zarenreich eingewandert waren. Mit Beginn des Krieges gegen Deutschland im Juni 1941 hatte Stalin sie unter Kollaborationsverdacht mit Hitler gestellt und sie so weit wie möglich vom Frontverlauf entfernt wissen wollen. Zentralasien schien da passend, Sibirien auch.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Zusammensetzung der Bevölkerung erneut stark verändert. Heute macht das kasachische Volk 70 Prozent der 20 Millionen Menschen umfassenden Bevölkerung Kasachstans aus, weitere 15 Prozent sind russischstämmig.6 Ein Teil der Titularnation lebt aber erst so lange in Kasachstan wie die meisten Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion in Deutschland, also seit etwa 30 Jahren. Es sind »Zurückgekehrte«, die der ehemalige Präsident Nursultan Nasarbajew Anfang der Neunziger in die Heimat gelockt hatte. Die meisten der 1,5 Millionen Oralmans, wie sie zunächst auf Kasachisch genannt wurden, kamen damals aus China, wo sie ähnlich wie Uiguren als Minderheit unterdrückt worden waren. Ihre Vorfahren waren gegangen, nachdem die Sowjetunion 1920 Kasachstan geschluckt hatte und aus ihnen, dem Nomadenvolk, mit Gewalt sesshafte Sowjetmenschen hatte machen wollen. In den Neunzigern brachten die Oralmans ein altertümliches Kasachisch mit und wurden von den alteingesessenen Kasachinnen und Kasachen in unserem Dorf als »Chinesen« und »Mongolen« bezeichnet. Ein Teil der Bevölkerung in Kasachstan sieht sie auch nach 30 Jahren als Fremde an. Sie gelten je nach Herkunftsland als schlecht integriert und sind – wie so oft bei Zurückgewanderten aus der Diaspora – in ihren Einstellungen nationalistischer und konservativer als die Mehrheitsbevölkerung im Aufnahmeland. Warum ich das erwähne? Weil uns dieses Muster später wieder begegnen wird – bei meinen Leuten. Seit einigen Jahren sollen die Oralmans in Kasachstan als Qandastar bezeichnet werden, was als respektvoller und integrativer gilt. Denn das bedeutet Blutsverwandte.

Eine kasachische Familie aus der Mongolei kaufte damals auch unser Haus. Das hatte uns natürlich nicht wirklich gehört. Im Sozialismus, in dem brüderlich geteilt und schwesterlich betrogen worden war, hatte zumindest dem Proletariat kein Privateigentum zugestanden. Alles hatte dem Staat gehört, auch unser Haus. Obwohl es den Staat 1992 so gar nicht mehr gab und das Haus theoretisch in unseren Besitz hätte übergehen müssen, war die Realität eine andere. Das Haus fiel an die neuen »Blutsverwandten« und diese zahlten nur die Differenz für die Sommerküche, den Stall und die Garage, die meine Eltern selbst gebaut hatten. Für das gesamte Geld, das sie uns dafür gaben, kaufte Mama zehn Liter Wodka.

Die Arbeit meiner Eltern war sicherlich einiges mehr wert gewesen als zehn Liter Wodka, aber das mit der fairen Marktwirtschaft hatten die Leute noch nicht so drauf. Zudem war der Rubel, nachdem die Sowjetunion sich selbst abgeschafft hatte, plötzlich nichts mehr wert. Mit den Scheinen, die meine Eltern in den zwanzig Jahren ihres Arbeitslebens gespart hatten, hätten sie jetzt höchstens Monopoly spielen können (obwohl sie Monopoly aus dem kapitalistischen Westen natürlich nicht kannten). Nach Spielen war meinen gestressten Eltern damals auch nicht zumute. Für letzte Anschaffungen vor der Abreise musste harte Währung her und nur auf Wodka war damals Verlass. Mama war Betriebswirtin. Sie rechnete immer damit, noch jemanden bestechen zu müssen, um dieses bröckelnde Land endlich verlassen zu können. Also besorgte sie den Wodka, wie man damals alles »besorgte«, auf Russisch dostatj, denn offiziell zu kaufen gab es in den Geschäften selten etwas. Und »Luxusartikel« wie Zucker und Zigaretten nur gegen Talony, also Lebensmittelmarken, oder po blatu, durch Beziehungen. Für nicht viel mehr als ein paar weitere Wodkaflaschen wechselten auch unser Auto und die Kühe den Besitzer – Mama weinte, als unsere fleißigen Milchgeberinnen abgeholt wurden. Und das, obwohl Mama nie weinte.

Die Zwangslage der deutschen Auswandernden auszunutzen, lag für diejenigen, die blieben, nahe. Eine Bekannte erzählte mir, dass sie in den Wochen vor der Ausreise bei Verwandten leben mussten. Sie hatten befürchtet, sonst das Geld für ihr Haus nicht rechtzeitig zu bekommen oder ausgeraubt zu werden. Unzählige solcher Geschichten teilen auch andere Kasachstandeutsche mit mir, als ich sie über soziale Medien nach Erfahrungen vor der Ausreise frage. Eine schreibt: »Wir durften niemandem erzählen, dass wir die Papiere für Deutschland hatten. Meine Eltern hatten Angst, dass unser Haus angezündet wird.« Eine andere Nachricht bewegt mich besonders: »Die Rektorin meiner Schule war kurz vor der Auswanderung und wurde eines Abends in ihrem Büro überfallen und ermordet. Zurück blieb der Mann mit zwei Kindern.«

Eine in Deutschland kaum vorstellbare Gewalt, die in der Sowjetunion immer latent vorhanden war, aber durch den Staat kontrolliert wurde, brach sich damals Bahn. »Wir sind im Jahr 2000 aus Kasachstan gekommen«, schreibt mir eine andere Bekannte. »Die Familie meiner Tante musste zwei Mal an lokale Kriminelle zahlen. Die haben meinen Onkel beide Male geschlagen und dabei die doch so hübsche Ehefrau und Tochter erwähnt. Nach dem zweiten Mal sind wir alle, ohne uns zu verabschieden, Tage vor unserem Flug aus der Stadt abgehauen.«

1992 hatten wir noch verhältnismäßig Glück. Es gab Schlägereien, aber Erpressungen, brennende Häuser, Morde – das war irgendwo, aber nicht in unserem Dorf. Doch auch meine Eltern hätten jede noch so unverschämte Bestechungssumme akzeptiert, Hauptsache weg. Weg wollten damals fast alle, nicht nur Deutsche. Auch viele Russinnen und Russen verließen Kasachstan; zwischen 1989 und 2009 waren es über zwei Millionen. Die meisten gingen nach Russland in der Hoffnung, dort Arbeit und mehr Stabilität zu finden. Die gab es Anfang der Neunziger aber in keinem der Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Ganz im Gegenteil: Zwischen Armenien und Aserbaidschan etwa entflammten nationale Konflikte als Folge zaristischer und später sowjetischer territorialer Teilungen. Georgien und Moldau verloren im Verlauf von Kriegen die Kontrolle über einen Teil ihrer Gebiete. Tadschikistan versank bis 1997 für fünf Jahre in einem blutigen Bürgerkrieg und auch in Tschetschenien starben in zwei von Russland geführten Kriegen Zehntausende Menschen.

In meinem Geburtsland kam es damals glücklicherweise nicht zu einem Krieg. Trotzdem leerten sich, Straßenzug um Straßenzug, Kasachstans Dörfer und Städte. Bis 2009 verließen in 20 Jahren rund 800000 Deutschstämmige Kasachstan. Auch in den anderen Teilrepubliken entschieden sich die meisten von ihnen für eine Ausreise in die Bundesrepublik. Insgesamt wanderten bis heute die meisten der rund zwei7 Millionen Deutschen aus. 1994 erreichte die Zahl der Eingewanderten ihren Höhepunkt. Die Bundesrepublik wurde in nur 365 Tagen um 2132148 neue Bürgerinnen und Bürger aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion reicher – ein »Familiennachzug«, der trotz unserer großen Deutschlandverliebtheit nicht bei allen »echten« Deutschen auf offene Herzen stieß.

2 Die übernatürlichen Kräfte meiner Eltern

Wie viele Deutsche aus der ehemaligen Sowjetunion und wie viele ihrer Nachfahren heute in Deutschland leben, lässt sich nur schätzen. Die einzig verlässliche Zahl liefert das Bundesverwaltungsamt, das seit 1990 für ihre Registrierung zuständig war und noch immer ist. Laut seinen Angaben wanderten zwischen 1951 und 2023 insgesamt 2 428 458 Menschen mit dem rechtlichen Status Aussiedler oder Spät-Aussiedler aus der UdSSR und ihren Nachfolgestaaten nach Deutschland ein.9 Insgesamt kamen seit 1950 4,5 Millionen10 – neben uns auch Menschen aus Polen, Rumänien oder beispielsweise der ehemaligen Tschechoslowakei – in die Bundesrepublik. Doch nicht nur, dass Deutschland die genaue Zahl seiner größten Eingewandertengruppe nicht kennt, hapert es oft schon an ihrer richtigen Benennung: Deutsch-Russen? Kasachen? Deutsche mit russischen Wurzeln oder doch usbekischen oder kirgisischen?

Mittlerweile hat sich der Begriff Russlanddeutsche in der deutschsprachigen Forschung sowie den Medien durchgesetzt und ich verwende ihn der Einfachheit halber auch in diesem Buch – auch wenn er immer wieder zu Missverständnissen führt. Mit der Russischen Föderation hat die Bezeichnung nämlich nichts zu tun. »Russland« verweist in diesem Fall auf das multiethnische Kaiserreich, zu dem unter anderem auch die heutige Ukraine zählte, in das die Vorfahren der Russlanddeutschen eingewandert waren. Die Bezeichnung ist aber nicht nur missverständlich, sie ist auch historisch vorbelastet. Denn an ihr haftet ordentlich brauner Muff. Das Wort Russlanddeutsche entstand in der Zwischenkriegszeit als Teil des völkischen Diskurses der Weimarer Republik. 1922 hieß es in einem Artikel in der Zeitschrift Deutschlands Erneuerung, zu deren treuen Lesern Adolf Hitler zählte: »Die Begriffe deutsch und reichsdeutsch dürfen nicht mehr durcheinandergeworfen werden. […] Die in Russland lebenden und dem russischen Staat angehörigen Deutschen sind also als ›Deutsche russischer Staatsangehörigkeit‹ oder als ›Russlanddeutsche‹ zu bezeichnen.«11

Diese Forderung drang damals nur bedingt zu den Deutschen an der Wolga oder im Schwarzmeerraum durch. Sie bezeichneten sich weiterhin selbst als Wolga- und Schwarzmeerdeutsche oder einfach Deutsche. Zu einem weiteren Versuch der Vereinheitlichung der deutschstämmigen Menschen in der Sowjetunion kam es dann im Dritten Reich, in Gestalt des Verbandes der Russlanddeutschen. Der hatte zum Ziel, ihnen nicht allein einen einheitlichen Namen zu verpassen, sondern auch die »Heimatlosigkeit« der Russlanddeutschen zu beenden. Im Nationalsozialismus sollten sie den ihnen fehlenden »Gemeinschaftsgeist« entwickeln und sich »offen und freimütig zur deutschen Volksgemeinschaft« bekennen.12

Der Plan ging nicht ganz auf. Der Name aber setzte sich trotz der Verbindung zum Nationalsozialismus als Selbst- und Fremdbezeichnung durch. Das hat vermutlich damit zu tun, dass Russland als Nachfolgestaat der Sowjetunion gilt und selbst Deutsche aus Zentralasien wie ich in den Augen vieler deshalb einfach nur »aus Russland« kamen. Dabei hatten bis 1989 mehr Deutsche in der kasachischen Teilrepublik gelebt als in der russischen. Zudem beherrschten wir zugezogenen Deutschen alle Russisch – uns als russlanddeutsch zu bezeichnen, lag also nahe.

Ein Teil der älteren Russlanddeutschen bevorzugt allerdings die Bezeichnung Deutsche aus Russland, die sich auch im Namen der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland13 findet, einem 1950 in Stuttgart gegründeten und bis heute existierenden Verein der Russlanddeutschen. Warum dieser Name, erläutert auf meine Anfrage die stellvertretende Bundesvorsitzende der Landsmannschaft, Albina Baumann, in einer E-Mail: »Sie waren in Russland, in der Sowjetunion und auch in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion immer nur Deutsche, niemals Russlanddeutsche. Hier, in Deutschland hat man – zur Erklärung, woher man stammt – das Siedlungsgebiet hinzugefügt, somit entstand Deutsche aus Russland. Damit lehnen sie den Begriff Russlanddeutsche ab.« Da aber viele Deutsche ihr Siedlungsgebiet in der Ukraine hatten, bleibt auch diese Selbstbezeichnung unvollständig.

Um nicht in der völkischen Tradition zu bleiben und auch um sich vom jetzigen Russland zu distanzieren, suchen gerade jüngere Russlanddeutsche nach neuen, für sie passenderen Begriffen. Einer davon ist »PostOst«. Er schließt auch nicht russlanddeutsche Eingewanderte aus Osteuropa und Zentralasien ein und erlaubt so, eher an den postmigrantischen Diskurs in Deutschland anzuknüpfen, in dem Russlanddeutsche zu meinem Bedauern bislang kaum eine Stimme haben. Wir erscheinen den anderen Eingewanderten aufgrund unserer deutschen Herkunft und der weißen Hautfarbe oft nicht migrantisch genug. Dabei haben wir im Zuge unserer Einwanderung oft sehr ähnliche Erfahrungen wie andere migrantische Gruppen gemacht.

Doch hier trennen sich die Sichtweisen. Als »migrantisch«14 will die Generation meiner Eltern nicht gesehen werden, und noch weniger als »Ausländer« oder »Ausländerin«. Mama und Papa würden sich deshalb auch nie als »PostOst« bezeichnen, weil ihre besondere deutsche Geschichte in der Bezeichnung unsichtbar bliebe. Sie würden sich aber auch nicht als Russlanddeutsche bezeichnen. Mein Vater sagt: »Wir waren Deutsche in Kasachstan und möchten auch in Deutschland Deutsche bleiben.« Ich kann ihn verstehen. Schließlich hatten meine Eltern unsere Deutschstämmigkeit vor über 30 Jahren auch beweisen müssen, bevor es ans Kofferpacken gehen konnte.

Diesen Beweis zu erbringen, war 1991, als meine Mutter die Anträge gestellt hat, noch relativ einfach. Was wenige in Deutschland wissen: Laut Bundesvertriebenengesetz von 1953 galten Russlanddeutsche pauschal als Opfer des Naziregimes. Das war schuld am Zweiten Weltkrieg und damit an den Deportationen der Deutschen aus den westlichen Siedlungsgebieten der Sowjetunion Richtung Osten unter Stalin. Die Bundesrepublik wollte also etwas wiedergutmachen und schuf dann den Rechtsstatus der Aussiedler, der Russlanddeutsche mit Vertriebenen und Flüchtlingen aus den ehemals deutschen Gebieten gleichstellen sollte. Zu diesen gesetzlichen Regelungen in der Bundesrepublik kam es aber nicht allein aus humanitären, sondern auch aus politischen Gründen, stellt der Wissenschaftler Ralph Hennings in seinem Essay In Russland Faschisten, in Deutschland Russen fest: »Im ›Kalten Krieg‹ diente das Schicksal der Russlanddeutschen als Beweis für die Bösartigkeit des Sowjetregimes. Um vielen Opfern des Sowjetsystems die Aufnahme im ›freien Westen‹ ermöglichen zu können, wurden die gesetzlichen Regelungen so weit gefasst. Man verfuhr so in dem Glauben, dass es sich um ein zahlenmäßig kleines und auf die Nachkriegszeit begrenztes Phänomen handele.«15

Im Glauben, da würden nicht so viele kommen, setzte die Bundesregierung bis 1993 ein kollektives »Kriegsfolgenschicksal« für alle Deutschen in der ehemaligen Sowjetunion voraus. Trotzdem mussten meine Eltern wie alle anderen Ausreisewilligen auch individuell unsere »deutsche Volkszugehörigkeit« nachweisen. Dazu diente neben Geburtsurkunden auch der Eintrag ihrer Nationalität in den sowjetischen Pässen als Deutsche. Die Information zur Herkunft fand sich in jedem sowjetischen Pass. Der Vielvölkerstaat hatte ganz genau darauf geachtet, welcher Abstammung seine Bürgerinnen und Bürger waren, damit es bei der Verteilung von Studienplätzen und Parteiposten etwa zu keinem Durcheinander kam. Oder anders ausgedrückt: um russische Menschen zu bevorzugen und Minderheiten wie Burjaten, Tschetschenen, jüdische Menschen oder Deutsche zu diskriminieren. In der Sowjetrepublik Kasachstan bekamen beispielsweise die Hälfte der Studienplätze Kasachen, ein Drittel ging an Russen und um die restlichen 20 Prozent kämpften über 100 andere Nationalitäten, zu denen auch die Deutschen zählten. Damit war der Zugang zu höherer Bildung für meine Mutter zum Beispiel deutlich schwieriger als für ihre russischen und kasachischen Freundinnen.

Mama kannte sich mit bürokratischen Hürden in der Sowjetunion also gut aus. Mit denen in Deutschland musste sie erst mal vertraut werden. Es gab nämlich ein Problem mit unserem Antrag: Das Bundesverwaltungsamt bestand auf der Geburtsurkunde meiner Oma. Sie war 1915 in Gottliebsdorf, einer deutschen Siedlung in der Westukraine, geboren worden. In einer Region also, wo zwei Weltkriege einen Teil der Archivbestände vernichtet hatten und wo der aktuelle Krieg den Rest zu zerstören droht. Die gewünschte Urkunde existierte einfach nicht mehr. Deutschland stellte sich stur. Oma auch und starb 1991. Für uns ging es also ein Jahr später ohne sie westwärts.

Eine weitere Hürde war, dass bis Ende 1992 eine Umsiedlung nur möglich gewesen war, wenn bereits Verwandte in Deutschland lebten und die Bundesrepublik den Aufnahmeantrag vor der Ausreise genehmigt hatte. Bei uns hatte sich glücklicherweise eine Schwester meines bereits verstorbenen Opas in Baden-Württemberg darum gekümmert. Als dann alles eingereicht war, flehte ich Gott jeden Abend um den heiß ersehnten Aufnahmebescheid aus Deutschland an. Ich wollte so schnell wie möglich in das Land der gut duftenden Schokolade und der Gummibärchen gelangen. Die hatte Onkel Wowa ebenfalls in das Paket mit der Kamera gepackt. Den grinsenden Goldbären auf der Packung hatte ich ausgeschnitten und ehrfurchtsvoll an die Wand im Kinderzimmer geklebt, das ich mit meinen beiden Geschwistern teilte. Jedes der echten Gummibärchen schnitten wir Kinder in zwei Hälften und lutschen genüsslich an den winzigen Stücken, voller Vorfreude auf das wohlschmeckende Deutschland. Bei Onkel Wowa muss ich übrigens schmunzeln, denn ich weiß, dass es in jeder russlanddeutschen Familie einen Onkel Wowa gibt, der gut Autos repariert oder beim Schaschlik-Grillen ein gestreiftes ärmelloses Shirt, die Telnjaschka, trägt.

Im August 1992 waren wir dann nur noch einen Hauch von Onkel Wowa in Deutschland entfernt, denn Papa konnte endlich in der Deutschen Botschaft in Moskau unsere Visa abholen. Einen Monat später brachten uns Nachbarn, Freundinnen und Verwandte zum Flughafen in Zelinograd. Mein damals fünfjähriger Bruder und meine Schwester weinten beim Abschied. Ich freute mich in erster Linie, wie ich mich bis heute auf alles Neue freue, und war nur traurig, dass unser Hund nicht mitkonnte.

Als wir um Mitternacht in Moskau landeten, warteten am Flughafen Männer in Ledermänteln auf uns und die anderen Deutschen, die hier jede Nacht aus Kasachstan ankamen. Sie boten uns Naivlingen aus der Steppe völlig überteuerte Taxi-Dienste an – jeder kämpfte damals auf seine Art um ein paar Rubel. Wir erwischten einen Fahrer, der uns mit einem ganzen Bus vom Flughafen zum Hotel fuhr. Er trug keinen Ledermantel, legal war das trotzdem nicht. Das Geld kassierte schließlich er, nicht das Busunternehmen, für das er arbeitete. Deshalb mussten wir die ganze Fahrt über auf dem Boden kauern. Ich spüre bis heute Angst, wenn ich daran denke, wie wir durch das nächtliche Moskau fuhren und mit uns die Ungewissheit, wie die Fahrt enden würde. Als wir ankamen, drückte mein Vater dem Fahrer für die Horrorfahrt eine exorbitant hohe Summe in die Hand. Hauptsache, nicht tot und ausgeraubt in einem Seitengraben, das kam damals häufiger vor als im deutschen Tatort.

Außer dem nächtlichen Taxiservice schuf der Zerfall der Sowjetunion in Kombination mit dem Massenexodus der Deutschen noch weitere Geschäftsmodelle. Eins davon war Olympia-Reisen, eine Firma, die zwischen 1989 und 1995 im Auftrag des Bundesinnenministeriums die Einreise der Russlanddeutschen aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland organisierte. Auf diese Weise konnte Deutschland die Einreisezeitpunkte sowie den Transfer und die Verteilung in den Durchgangslagern planen. Eine Aufgabe von Olympia war der Verkauf der Flugtickets. Auch mein Vater hatte bei der Firma einen Monat vor unserer Ausreise die Billety von Moskau nach Frankfurt kaufen müssen. Gegen Bestechung versteht sich, denn auch von Deutschland finanzierte Flugtickets mussten »besorgt« werden. Später wurde uns das Geld im Durchgangslager in Friedland bar erstattet, also der offizielle Preis minus private »Perestroikapauschale«.

So einiges lief bei der Firma wenig transparent. Dafür verantwortlich war unter anderem die Bundesregierung selbst. Sie hatte den Auftrag an Olympia-Reisen damals vergeben, ohne Vergleichsangebote eingeholt zu haben. Jährlich flossen Bundesmittel in Höhe zwischen 63 und 131 Millionen Mark an die Firma16 – und vermutlich in die Hände Einzelner in Russland und Deutschland. Das in Bonn gemeldete Reiseunternehmen betrieb außerdem, finanziert durch die deutschen Steuerpflichtigen, Unterkünfte in Moskau, in denen die Ausreisenden einige Nächte auf ihren Anschlussflug nach Deutschland warteten. Freunde meiner Eltern waren zum Beispiel im von Olympia-Reisen geführten Wohnheim Modus Vivendi