9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

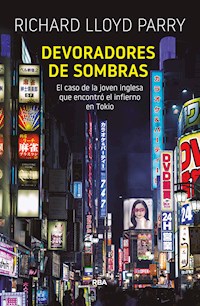

En el año 2000, poco después de llegar a Tokio para trabajar en un club nocturno, la británica Lucie Blackman, exazafata de vuelo de veintiún años, desapareció. El caso despertó mucho revuelo mediático y activó una búsqueda desesperada en la que incluso participaron zahoríes australianos. Se especuló con la entrada de Lucie en una secta y con su secuestro por una banda de traficantes de órganos hasta que salió a la luz su relación con un misterioso cliente. Fruto de diez años de investigación, Devoradores de sombras se lee como un thriller que desafía a nuestra credibilidad, pero es también un retrato del lado más sórdido de Japón, un drama judicial y la triste historia de una familia enfrentada y de una pobre chica que se encontró con el Mal en estado puro.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 734

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

DEVORADORES DE SOMBRAS

RICHARD LLOYD PARRY

DEVORADORES DE SOMBRAS

El caso de la joven inglesa que encontró el infierno en Tokio

Traducción de Jorge Rizzo

Título original inglés: People who Eat Darkness.

Autor: Richard Lloy Parry.

© Richard Lloy Parry, 2011.

© de la traducción: Jorge Rizzo, 2019.

© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2019.

Av. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona

www.rbalibros.com

La imagen del diario de Lucie Blackman de la página 109 se reproduce con la autorización de los herederos de Lucie Blackman.

Primera edición: junio de 2019.

REF.: ODBO548

ISBN: 9788491874638

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

PARA MAMÁ Y PAPÁ

CONTENIDO

Prólogo. La vida antes de la muertePRIMERA PARTE LUCIE1. El mundo cuando todo iba bien2. Normas3. El largo viajeSEGUNDA PARTE TOKIO4. High Touch Town (Una ciudad humana)5. Una geisha moderna6. Tokio, ciudad de extremosTERCERA PARTE LA BÚSQUEDA7. Ha pasado algo terrible8. Murmullos ininteligibles9. Un atisbo de esperanza10. S & M11. Un hueco con forma de hombre12. La policía, en entredicho13. Las palmeras junto al marCUARTA PARTE OBARA14. Los débiles y los fuertes15. George O’Hara16. El juego de la conquista17. Carita18. En la cuevaQUINTA PARTE JUSTICIA19. Ceremonias20. El hombre para todo21. SMYK22. Condolencias23. El veredictoSEXTA PARTE VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE24. Qué japonés25. Quién soy realmenteNotasAgradecimientosEntre los ancianos que venían secretamente a esta «casa de las bellas durmientes», debía haber algunos que no solo miraban con nostalgia hacia el pasado desaparecido sino que intentaban olvidar el mal que habían hecho en sus vidas. […] Entre ellos debía haber algunos que habían prosperado practicando el mal y que conservaban sus ganancias con malas acciones reiteradas. No serían hombres en paz con ellos mismos. Estarían entre los derrotados, o más bien entre las víctimas del terror. Mientras yacían contra la carne de muchachas desnudas que dormían un sueño provocado, en sus corazones habría algo más que temor a la muerte cercana y nostalgia de su juventud perdida. Podría haber también remordimiento, y la inquietud tan común en las familias de los prósperos. No tendrían ningún Buda ante quien arrodillarse. La muchacha desnuda no sabría nada, no abriría los ojos si uno de los ancianos la tomaba con fuerza en sus brazos, no derramaría lágrimas, no sollozaría ni siquiera gemiría. El anciano no necesitaría sentir vergüenza, su orgullo permanecería intacto. Los remordimientos y la tristeza podrían fluir libremente. ¿Y acaso no podría ser la propia «bella durmiente» una especie de Buda? Era de carne y hueso, y su piel joven y su fragancia podían significar el perdón para los tristes ancianos.

YASUNARI KAWABATA,La casa de las bellas durmientes1

PRÓLOGOLA VIDA ANTES DE LA MUERTE

Lucie se despierta tarde, como siempre. Un hilillo de luz del sol se abre paso al borde de la ventana cerrada, penetrando en la penumbra de la habitación, un lugar atestado de cosas, sin color, de techo bajo. Hay pósteres y postales en las paredes, y blusas y vestidos sobre unos colgadores llenos hasta los topes. En el suelo, dos siluetas humanas sobre dos futones: una rubia, otra de cabello castaño. Duermen con camiseta, o desnudas bajo una misma sábana, porque incluso de noche hace demasiado bochorno como para dormir con nada más que una fina tela sobre la piel. En el exterior los cuervos graznan y revolotean sobre los cables de teléfono enmarañados entre los edificios. Se han ido a dormir a las cuatro de la mañana, y el despertador de plástico marca ya casi el mediodía. La cabeza morena sigue durmiendo sobre su almohada mientras Lucie se pone la bata y va al baño.

Ella llama a su casa de Tokio «el cagadero», y el baño es uno de los motivos de ese nombre. Lo comparten media docena de personas, más sus invitados nocturnos, y está hecho un asco, lleno de suciedad y basura. En los bordes del lavabo agonizan retorcidos tubos de pasta de dientes, el suelo de la ducha está cubierto de restos de jabón seco, y el desagüe está casi bloqueado por un tapón de pelos, restos de piel y uñas cortadas. Los cosméticos de Lucie, que son numerosos y caros, los lleva y los saca del baño a cada visita, junto con sus peines, cepillos y maquillaje. Su ritual de aseo es largo y exhaustivo, una sucesión de champú, aclarado, suavizante, jabón, toalla, secado, hidratación, tonificación, pinzas, cepillado, hilo dental y secador. Lucie es un claro ejemplo de la diferencia que hay entre darse una ducha por la mañana y arreglarse. Si un día tienes prisa, más vale que no te encuentres que tienes que pasar por el baño y ella está dentro.

¿Qué es lo que ve Lucie cuando se mira al espejo? Un rostro de piel clara, rodeado de una melena de un rubio natural que le cae por detrás de los hombros. Una barbilla marcada, incluso fuerte; dientes blancos; unos pómulos que se levantan y en los que aparecen sendos hoyuelos cuando sonríe. Una nariz de suaves curvas; unas cejas finas perfectamente depiladas y unos ojos pequeños, de un azul oscuro, algo arqueados. Lucie se lamenta siempre de sus «ojos caídos» y se pasa horas mirándoselos al espejo, deseando que fueran diferentes, pese a que resultan inesperadamente exóticos en una mujer de cutis tan pálido, de ojos tan azules y piernas y brazos tan largos.

Lucie es alta —175 centímetros—, y tiene buenas curvas en el pecho y las caderas. Siempre está atenta a cualquier variación al alza de su peso, que suele fluctuar bastante. En mayo, tras la odisea del viaje a Japón, la mudanza al cagadero y la búsqueda de trabajo, estaba más delgada que ahora, pero tras unas cuantas semanas de largas noches en el club, había recuperado todo el peso a base de alcohol. Si tiene un mal día, puede incluso desagradarle su aspecto, sentirse hinchada y fofa; se tortura por la marca de nacimiento que tiene en el muslo, y por el oscuro lunar entre las cejas. Un observador neutral podría describirla recurriendo a una definición tan anticuada y ambigua como la de «jamona» o «hermosa». La chica de cabello castaño con la que comparte colchón es la mejor amiga de Lucie, Louise Phillips, de una belleza algo más convencional: delgada, menuda y recatada. Pero la mayor parte del tiempo, al menos de cara a los demás, Lucie se mueve con confianza y desenvoltura. Su modo de reír, de mover las manos al hablar, de echarse atrás el cabello, su costumbre de tocar sin darse cuenta a las personas con las que habla…, todo ello le da un atractivo que perciben tanto hombres como mujeres.

Lucie sale por fin del baño. ¿Qué hace a continuación? Sé que no escribe nada en su diario, que ha dejado abandonado al menos desde hace dos semanas. No llama a Scott, su novio, que está de servicio en un portaaviones estadounidense en la ciudad portuaria de Yokosuka. Más adelante, entre sus posesiones personales, su familia encontrará una postal no enviada, dirigida a su gran amiga de casa, Samantha Burman. Quizá esté escribiendo esa postal ahora mismo.

Querida Sammy:

Solo unas líneas desde Tokio para decirte lo mucho que me gustó hablar contigo la otra noche. Estoy encantada de que hayas encontrado a un amigo/tío/pareja (sea lo que sea) tan encantador. Sé que para mí es fácil decirlo, ahora que ha cambiado tanto mi vida y que los domingos son tan diferentes, pero quiero que sepas que sin ti mi vida está incompleta y que —aunque no sepa aún muy bien cuándo— volveremos a vernos pronto, sea allá donde esté yo o en casa. Te quiero, te echo terriblemente de menos y lo haré siempre.

Todo mi cariño,

LULU

A la una y media suena el teléfono en el piso de abajo. Responde uno de sus compañeros de piso: es para Lucie. A diferencia de Louise, que tiene su propio teléfono móvil por cortesía de uno de sus clientes, Lucie tiene que recurrir al teléfono de pago compartido del cagadero. Es un voluminoso aparato de plástico rosa situado en la cocina que funciona con monedas de 10 yenes; y por supuesto cualquiera que esté en el piso de abajo puede oír la conversación. Pero Lucie no tendrá que aguantar esta situación tan incómoda mucho tiempo más; en solo unas horas tendrá su propio móvil.

Louise ya se ha levantado, y durante la breve conversación de su amiga está sentada en el salón de la casa. Era él, le dice Lucie después de colgar el auricular rosa: la reunión se ha retrasado una hora, hasta las tres; volverá a llamar y se encontrarán en la estación de tren. Comerán algo, pero Lucie tendrá tiempo para volver y acudir a la cita de las ocho con Louise y otra de las chicas del club para ir a bailar. Lucie se quita la bata y escoge el modelito para el día: su vestido negro, el collar de plata con el colgante de cristal en forma de corazón y el reloj de Armani. Las gafas de sol las tiene en el bolso negro. Llegan las tres, y sale. A las 15.20 el teléfono rosa suena de nuevo y preguntan por Lucie; él va de camino, y estará en la estación en diez minutos.

Los cuervos aletean y protestan cuando ven salir a Lucie, que experimenta el pequeño shock diario que supone para cualquier extranjero pisar la calle en Tokio. De pronto, se hace evidente la realidad, y el pulso se acelera: Aquí estoy, en Japón. Es algo que sigue sorprendiéndole cada mañana: la conciencia repentina de la profunda diferencia que supone. ¿Será el ángulo en que incide la luz, o cómo se transmiten los ruidos en el aire del verano? ¿O la actitud de la gente que camina por la calle, que conduce o que se sube a los trenes, anónima pero resuelta; educada, cortés, contenida pero decidida, como si siguieran órdenes secretas?

Aunque pasen años, o décadas, un extranjero nunca supera esa sensación, esa emoción diaria que supone vivir en Japón.

El cagadero —o la Sasaki House, que es su nombre real— es un mugriento edificio de paredes enyesadas situado al final de un callejón sin salida. Lucie sale, gira a la izquierda y pasa frente a otros viejos bloques de apartamentos, una zona de juegos para niños con estructuras de madera para trepar, y un restaurante anticuado que sirve tortillas de arroz y curry. Luego aparece una joya en medio de toda esa insipidez: un teatro clásico Noh que ocupa una moderna estructura de cemento, rodeado de setos tallados y un jardín de grava.

Lucie gira a la derecha, y de pronto el barrio experimenta una repentina transformación: ha dejado atrás un ambiente raído y suburbano y, en apenas cinco minutos, se encuentra recorriendo una calle principal de una gran ciudad. Por encima pasan los trenes, y una autopista urbana, en niveles superpuestos. Quinientos metros más allá está la estación de Sendagaya, donde se cruzan numerosos autobuses con líneas de metro y de tren suburbano. Los sábados por la tarde es un lugar muy concurrido, con un tráfico abundante y ruidoso, y con gente que entra y sale en estampida de la estación y del Gimnasio Olímpico, en el otro extremo, con camisas de manga corta y vestidos de verano. Él está ahí, esperando a Lucie, frente a la comisaría de policía; tiene el coche cerca.

Poco antes de que lo haga Lucie, Louise sale de la casa con otra misión: cambiar un par de zapatos en Shibuya, el gran barrio de compras al suroeste de Tokio. Toma el tren a la estación de Shibuya, donde nueve líneas diferentes depositan a 2,5 millones de pasajeros cada día, y donde Louise se pierde enseguida. Pasea, confusa, por entre la multitud, por calles llenas de tiendas y restaurantes que, a pesar de su vertiginosa diversidad, consiguen de algún modo distinguirse unos de otros. Emplea un buen rato, pero por fin consigue encontrar la tienda que busca; luego, agotada, vuelve a la estación.

Poco después de las cinco, le suena el teléfono. La pantalla muestra las palabras «usuario oculto». Pero la voz es de Lucie, que debería estar a punto de volver a casa para prepararse para la noche. Llama desde un coche en movimiento. Va en dirección «al mar», dice, donde almorzará con él (aunque desde luego es muy tarde para hablar de almuerzo). Sin embargo, no hace falta que cambien los planes para la noche, le dice a Louise; volverá a casa a tiempo, en un par de horas la llamará de nuevo para decirle cuándo. Parece alegre y contenta, pero mide las palabras, como si pudieran estar escuchándola. Está llamando desde el móvil de él, le dice a Louise, así que no quiere extenderse.

Más tarde Louise dirá que ese giro de los acontecimientos le había sorprendido, y que no era propio de Lucie subirse al coche de un hombre e irse fuera de la ciudad con él. Pero sí era propio de ella hacer esa llamada. Lucie y Louise se conocen desde que eran niñas, y así es la amistad que tienen. Se llaman solo por mantener el contacto, por reafirmar su cercanía y su confianza, aun cuando tengan poco que contarse.

Es una tarde de un calor húmedo y sofocante. Louise visita la tienda favorita de ambas, los grandes almacenes Laforet, y compra unas calcomanías brillantes y purpurina para decorarse el rostro cuando salgan a bailar. El sol va hundiéndose en el horizonte; está atardeciendo, y un manto de penumbra va instalándose sobre las viejas casas del extrarradio, encendiendo los neones de los restaurantes, los bares y los clubes, locales todos ellos de promesas y diversión.

Pasan dos horas.

A las siete y seis minutos Louise ya está de vuelta en casa, y suena de nuevo su móvil. Es Lucie, muy contenta y emocionada. Es muy majo, le dice. Tal como le había prometido, le ha dado un teléfono móvil nuevo y una botella de champán Dom Perignon que Lucie y Louise se podrán beber más tarde. No queda claro dónde está exactamente, y a Louise no se le ocurre preguntar. Pero volverá en menos de una hora.

A las siete y diecisiete, Lucie llama al móvil de su novio, Scott Fraser, pero le sale el contestador. Graba un mensaje breve pero alegre, prometiéndole que se verán al día siguiente.

Y entonces Lucie desaparece.

Cae la noche del sábado en Tokio, pero no van a salir a bailar, ni habrá encuentro con Scott. De hecho, no habrá nada más en absoluto. El mensaje de móvil de Lucie, almacenado en la base de datos digital del operador telefónico, será la última señal de vida de Lucie.

———————

Cuando Lucie no volvió a la hora prometida, Louise se alarmó de inmediato, tremendamente. Más tarde habría quien diría que eso resultaba sospechoso: ¿por qué iba a asustarse tanto Louise, tan pronto? Sus compañeros de piso, que estaban sentados en el salón fumando marihuana, no entendían su nerviosismo. Poco más de una hora después de la hora a la que se suponía que tenía que volver Lucie, Louise ya estaba llamando por teléfono a su madre, Maureen Phillips, en Gran Bretaña. «Le ha pasado algo a Lucie», le dijo.1 Luego se fue al Casablanca, el club de acompañantes del barrio de ocio Roppongi en el que servían copas y daban conversación a los clientes.

«Recuerdo ese primer día perfectamente, el 1 de julio —dijo un hombre que estaba allí en aquel momento—. Era sábado por la noche, y era la fiesta semanal de Lucie y Louise. Se suponía que ninguna de las dos tenía que trabajar. Pero de pronto apareció Louise diciendo: “Lucie ha desaparecido. Ha quedado con un cliente y no ha vuelto”. Bueno, no era tan extraño. Solo eran las ocho o las nueve. “Es normal, no es nada raro, Louise. ¿Por qué estás tan preocupada?”. Ella dijo que Lucie no era de las que no volvían a casa, y que si hubiera pasado algo la habría llamado. Y era cierto. Cuando una hacía una cosa, la otra siempre estaba informada. Tenían una relación muy intensa. Louise supo enseguida que algo iba mal».

Louise no dejó de llamar al club en toda la noche, preguntando si alguien tenía noticias de Lucie; pero no había noticias. Recorrió Roppongi a pie, visitando cada uno de los bares y clubes donde solían ir las dos: el Propaganda, el Deep Blue, el Tokyo Sports Café, el Geronimo’s. Habló con los tipos que distribuían flyers en Roppongi Crossing, y les preguntó si habían visto a Lucie. Luego tomó un taxi a Shibuya y se fue al Fura, el club donde tenían planeado ir juntas aquella noche. Sabía que allí no encontraría a su amiga; ¿por qué iba a ir Lucie por su cuenta, sin pasar por casa, o al menos llamarla? Pero no se le ocurría qué más podía hacer.

Llovió gran parte de la noche, una de esas cálidas lluvias de verano de Tokio, de las que hacen sudar. El domingo por la mañana, cuando Louise regresó a la Sasaki House después de pasarse por todos los bares posibles, ya había amanecido. Lucie no estaba en casa, y no había mensajes para ella.

Sin saber muy bien qué hacer, Louise llamó a Caz, un japonés que trabajaba en el Casablanca como camarero. Caz llamó a unos cuantos de los principales hospitales, pero ninguno de ellos tenía noticias de Lucie. ¿No sería mínimamente posible, le sugirió él, que Lucie hubiera decidido pasar la noche con su cliente «tan majo» y que simplemente se le hubiera pasado por alto o no hubiera podido informar a Louise? Ella dijo que aquello era impensable, y nadie conocía tan bien a Lucie como Louise.

Evidentemente, el paso siguiente era contactar con la policía. Pero esa perspectiva resultaba muy angustiosa. Lucie y Louise habían entrado en Japón como turistas, con visados de noventa días que les prohibían de forma explícita trabajar. Todas las chicas de los clubes —de hecho, la mayoría de los extranjeros que trabajaban en Roppongi— se encontraban en la misma situación. Tanto ellos como los clubes que les daban trabajo estaban infringiendo la ley.

El lunes por la mañana, Caz acompañó a Louise a la comisaría de Azabu, en Roppongi, y denunciaron la desaparición. Explicaron que Lucie era una turista de vacaciones en Tokio que había salido aquel día con un japonés que había conocido; no hicieron ninguna mención a su trabajo como acompañante en el Casablanca, ni a sus clientes.

La policía no se mostró muy interesada.

A las tres de la tarde, Louise se fue a la Embajada británica en Tokio. Habló con el vicecónsul, un escocés llamado Iain Ferguson, y le contó toda la historia. Ferguson fue el primero de muchos que se mostró asombrado ante las circunstancias en las que había salido Lucie aquella tarde. «Le pregunté qué sabía de aquel cliente, y me quedé de piedra al oír que no sabía nada —escribió en un informe al día siguiente—. Según Louise, las chicas del club iban dando tarjetas de visita a sus clientes, con el consentimiento de la empresa, con lo que en muchos casos tenían encuentros privados con los clientes. Yo manifesté que me resultaba difícil de creer que se les permitiera a las chicas salir con sus clientes sin el conocimiento del club. Pero Louise me lo confirmó. Desde luego, Lucie no le había dicho nada de su cliente, su nombre, ningún dato sobre su coche, o dónde habían ido, aparte de al mar…».2

Ferguson hizo muchas preguntas a Louise sobre el carácter de Lucie. ¿Era caprichosa, impredecible, informal? ¿Era cándida, o crédula? «Todas las respuestas de Louise trazaron una imagen inequívoca —escribiría— que definía a una persona segura, inteligente y de mundo, que tenía la experiencia y el sentido común suficientes como para no ponerse en situación de peligro». ¿Por qué se había metido, pues, en un coche con un perfecto desconocido? «Louise no…, no se lo explicaba, e insistió en que esa conducta era impropia de Lucie».

Nadie sabe mejor que los diplomáticos de una oficina consular las tonterías que llegan a hacer los británicos en el extranjero. Y nadie entiende mejor que ellos que la mayoría de las veces, cuando una persona joven «desaparece» suele haber una explicación perfectamente mundana: una riña entre amigos o amantes; drogas, alcohol o sexo. Pero Lucie había llamado dos veces durante la tarde para explicarle sus andanzas a Louise. Después de que llamara para decir que volvería en menos de una hora, resultaba difícil imaginar que no hubiera vuelto a llamar, aunque hubiera cambiado de plan. Iain Ferguson llamó a la comisaría de policía de Azabu y les dijo que la Embajada estaba muy preocupada por Lucie, y que lo consideraban no un simple caso de desaparición, sino un posible secuestro.

Louise salió de la Embajada. Las dos noches siguientes a la desaparición de Lucie casi no durmió. Le atormentaba la incertidumbre y la tensión. Le resultaba insoportable estar sola, aguantar un minuto en la habitación que había compartido con Lucie. Fue al apartamento de una amiga, donde iba a reunirse con otros conocidos de Lucie.

Justo antes de las cinco y media, le sonó el móvil, y respondió al momento.

—¿Diga?

—¿Hablo con Louise Phillips? —dijo una voz.

—Sí, soy Louise. ¿Quién es?

—Me llamo Akira Takagi. Llamo de parte de Lucie Blackman.

—¡Lucie! Dios mío, ¿dónde está? Estaba preocupadísima. ¿Está ahí?

—Estoy con ella. Está aquí. Está bien.

—Oh, Dios, gracias a Dios. Déjeme hablar con Lucie. Necesito hablar con ella.

Era una voz masculina. Hablaba bien inglés, pero con un marcado acento japonés. Parecía tranquilo, controlado y muy seguro en todo momento, casi amistoso, incluso cuando Louise se mostró agitada y disgustada.

—Ahora no debe ser molestada —dijo la voz—. Está en nuestro dormitorio. Está estudiando y practicando un nuevo modo de vida. Tiene mucho que aprender esta semana. No se la puede molestar.

Mientras tanto, Louise les decía a sus amigos, gesticulando con la boca: «Es él»; y pedía con gestos un bolígrafo y un papel.

—¿Usted quién es? —preguntó—. ¿Es el que salió con ella el sábado?

—Yo conocí a Lucie el domingo. El sábado conoció a mi gurú, al líder de mi grupo.

—¿Su gurú?

—Sí, mi gurú. El caso es que se conocieron en un tren.

—Pero ella…, cuando hablé con ella iba en un coche.

—Había mucho tráfico, mucho, y no quería llegar tarde a su encuentro contigo. Así que decidió tomar el tren. Justo antes de subir al tren conoció a mi gurú y tomó una decisión que le cambió la vida. El caso es que decidió unirse al culto esa misma noche.

—¿Un culto?

—Sí.

—¿Qué quiere decir con eso de un culto? ¿Qué…, dónde está Lucie? ¿Dónde está ese culto?

—Está en Chiba.

—¿Qué? Repita eso. ¿Puede deletreármelo?

—En Chiba. C-H-I-B-A.

—Chiba. Chiba. Y… ¿cómo se llama?

—Es la Nueva Religión.

—¿La qué? ¿Qué es…?

—La Nueva Religión —repitió el hombre, que le deletreó también este nombre con toda tranquilidad.

Louise tenía la mente desbocada.

—Tengo que hablar con Lucie —dijo—. Déjeme hablar con ella.

—No se encuentra demasiado bien —dijo la voz—. Además, ahora mismo no quiere hablar con nadie. A lo mejor te llama hacia el fin de semana.

—Por favor —insistió Louise—. Por favor, se lo ruego, déjeme hablar con ella.

Y se cortó la línea.

—¿Oiga? ¿Oiga? —dijo Louise, pero no había nadie al otro lado. Miró al pequeño teléfono plateado que tenía en la mano. Unos latidos de corazón más tarde, sonó de nuevo. Con dedos temblorosos, apretó el botón de respuesta.

—Lo siento mucho —dijo la misma voz—. Se debe de haber cortado la comunicación. El caso es que ahora Lucie no puede hablar contigo. No se encuentra bien. Quizá te llame el fin de semana. Ha iniciado una nueva vida y no volverá. Sé que tiene muchas deudas, 6.000 o 7.000 libras. Pero las pagará de un modo mejor. Solo quería que tú y S’kotto supierais que está bien. Ahora tiene planes para una vida mejor.

Dijo, con claridad, «S’kotto», que es el modo en que pronunciaría habitualmente un japonés el nombre inglés «Scott».

—Ha escrito una carta al Casablanca para comunicar que no va a volver al trabajo.

Hubo una pausa; Louise se puso a llorar.

—Por cierto, ¿cuál es tu dirección?

—Mi dirección… —dijo Louise.

—La dirección de tu apartamento, en Sendagaya.

—¿Por qué…? ¿Por qué quiere saber mi dirección?

—Quiero enviarte algunas de las cosas de Lucie.

El miedo de Louise, que hasta entonces había sido por su amiga, de pronto se volvió personal. «Quiere saber dónde vivo —pensó—. Ahora va a por mí».

—Bueno, Lucie la sabe. Sabe perfectamente su dirección.

—Ahora mismo no se encuentra demasiado bien, y no se acuerda.

—Oh, pues yo tampoco me acuerdo.

—Bueno…, ¿y no recuerdas nada que quede cerca?

—No, no recuerdo.

—¿Y la calle? ¿No recuerdas la calle?

—No, yo…

—Es que necesito enviar sus pertenencias.

—No recuerdo…

—Si es un problema, no te preocupes.

—Ahora mismo no la tengo por escrito…

—No pasa nada. No te preocupes.

Louise estaba fuera de sí por el pánico y la emoción. Llorando, le entregó el teléfono a un amigo, un australiano que llevaba años viviendo en Tokio.

—Hola —dijo él en japonés—. ¿Dónde está Lucie?

Al cabo de unos momentos, le devolvió el teléfono.

—Solo quiere hablar en inglés —dijo—. Solo quiere hablar contigo.

Pero Louise ya había reordenado sus pensamientos. Se daba cuenta de que era importante alargar la conversación, intentar descubrir dónde estaba Lucie.

—Hola —dijo—. Soy Louise otra vez. Y…, ¿yo podría unirme a su culto?

La voz pareció dudar un momento.

—¿Cuál es tu religión?

—Bueno, soy católica, pero Lucie también es católica. No me importa cambiar. Yo también quiero un cambio de vida.

—En fin, depende de Lucie. Depende de lo que diga ella. Me lo pensaré.

—Por favor, déjeme hablar con Lucie —dijo Louise, desesperada.

—Hablaré con mi gurú y le preguntaré.

—Déjeme hablar con ella —insistió ella, llorando—. Se lo estoy rogando, por favor, déjeme hablar con ella.

—En fin, ahora tengo que colgar —dijo la voz—. Lo siento. Solo quería comunicarte que no volverás a verla. Adiós.

Y la línea se cortó por segunda vez.

———————

Lucie desapareció el sábado 1 de julio de 2000, en el punto central del primer año del siglo XXI. La noticia tardó una semana en hacerse pública a nivel mundial. El primer artículo apareció el domingo siguiente, el 9 de julio, cuando un periódico británico incluyó una pieza breve sobre una turista desaparecida llamada «Lucy Blackman». Al día siguiente, en los periódicos británicos y japoneses hubo artículos más detallados. Mencionaban a Louise Phillips, así como a la hermana de Lucie, Sophie Blackman, que se decía que había volado a Tokio para buscarla, y a su padre, Tim, que iba de camino. Se hacían referencias a una llamada telefónica amenazante, y se sugería vagamente que podía haber sido secuestrada por una secta. Dos de los artículos hablaban del «temor» a que hubiera sido «obligada a prostituirse»; identificaron a Lucie como una exazafata de British Airways. Pero las noticias del día siguiente la presentaron como una «chica de barra» o una «acompañante en clubes nocturnos» del «barrio de luces rojas de Tokio». La televisión japonesa se hizo con la historia y las unidades móviles se pusieron a peinar Roppongi en busca de extranjeras rubias. La juventud de la desaparecida, combinada con su nacionalidad, el color de su cabello y lo que se suponía que implicaba su trabajo habían hecho que su historia traspasara el umbral que separa un simple incidente de una noticia; ahora era imposible pasarla por alto. A las veinticuatro horas, veinte reporteros y fotógrafos británicos y cinco unidades móviles de televisión habían volado a Tokio para unirse a la docena de corresponsales y periodistas independientes instalados en la ciudad.

Ese día se imprimieron 30.000 carteles que se distribuyeron por todo el país, sobre todo por Tokio y Chiba, la prefectura inmediatamente al este de la capital.

DESAPARECIDA, decía el texto de la cabecera, en dos idiomas, y abajo, LUCIE BLACKMAN (MUJER BRITÁNICA).

Edad: 21 años

Altura: 175 cm. Complexión media

Color de cabello: rubio

Color de ojos: azul

Vista por última vez en Tokio el sábado 1 de julio. Desde entonces está desaparecida.

Si alguien la ha visto, o si tiene información relacionada con ella, se ruega que contacte con la comisaría de Azabu o con el puesto de policía más cercano.

El cartel mostraba la fotografía de una joven con un vestido negro corto sentada en un sofá. Tenía el cabello rubio, y mostraba una dentadura blanca en una sonrisa nerviosa. La cámara la había fotografiado desde arriba, haciendo que el rostro pareciera más ancho e infantil. Con aquella gran cabeza, su larga melena y su barbilla puntiaguda, la chica del cartel era la viva imagen de Alicia en el país de las maravillas.

———————

Lucie Blackman ya estaba muerta. Murió antes incluso de que yo llegara a saber de su existencia. De hecho, fue precisamente porque estaba muerta —o desaparecida, que era lo único que se sabía en aquel momento— por lo que me interesé por ella. Yo era corresponsal de un periódico británico en Tokio. Lucie Blackman era una joven británica que había desaparecido en la ciudad: así pues, es evidente que en un primer momento fue para mí una historia.

Al principio, la historia era un rompecabezas, que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en un misterio profundo. Lucie resultó ser la víctima de una tragedia, y acabó convirtiéndose en el motivo, en el tema de un duro debate en un tribunal japonés. La historia despertó un gran interés en Japón y en Gran Bretaña, pero era incoherente y estaba cargada de contradicciones. Pasaban meses en los que se perdía el interés por el caso de Lucie; luego se hacía algún avance y de pronto aumentaba de golpe la demanda de noticias y explicaciones. En rasgos generales era una historia conocida: chica desaparecida, cadáver hallado, hombre imputado…, pero examinándola de cerca resultaba tan complicada y confusa, tenía tantos giros extraños y tantos elementos irracionales, que era casi inevitable que cualquier información de tipo convencional resultara insatisfactoria, y que diera pie a más preguntas de las que conseguía responder.

El misterio que la rodeaba, que le daba un atractivo mayor al de cualquier otra noticia de ese tipo, la convertía en una historia fascinante. Era como un prurito que no se calmaba ni con artículos a cuatro columnas ni con piezas de tres minutos en los noticiarios de la tele. La historia se me coló hasta en los sueños; incluso meses después, me resultaba imposible dejar de pensar en Lucie Blackman. Seguí la noticia desde el principio y a lo largo de todas sus fases, intentando crear un relato coherente e inteligible a partir de todos aquellos elementos extraños, aquellos nudos y aquella violencia. Tardé diez años.

Llevaba viviendo en Tokio casi toda mi vida de adulto, y había viajado por toda Asia y más allá. Como reportero de desastres naturales y de guerra, había sido testigo de mucho dolor y oscuridad. Pero la historia de Lucie me puso en contacto con aspectos de la experiencia humana que no había visto nunca. Era como la llave de una trampilla en una estancia conocida, una trampilla que ocultaba secretos y unas vidas terribles, violentas y monstruosas que hasta entonces había pasado por alto. Este descubrimiento me provocó una vergüenza incómoda y me hizo sentir que había sido un cándido. Era como si yo, el reportero experimentado, me hubiera estado perdiendo algo extraordinario en una ciudad que me jactaba de conocer a fondo.

No empecé a pensar en Lucie como persona —en lugar de verla como una historia— hasta que empezó a caer en el olvido. Había conocido a su familia durante sus visitas a Japón. Como reportero del caso, al principio me habían recibido con prudencia y desconfianza. Más adelante la desconfianza dio paso a una amistad, pero seguían mostrándose prudentes. Empecé a viajar a Gran Bretaña, donde visitaba a la familia Blackman. Busqué a los amigos y conocidos de Lucie en las diferentes fases de su vida. A través de unos conseguí llegar a otros. A los padres de Lucie y a sus hermanos volví a verlos repetidas veces a lo largo de varios años. Esas entrevistas, combinadas, suman varios días de grabaciones.

Pensaba que descubrir los elementos básicos de una vida truncada a los veintiún años sería un trabajo fácil. A primera vista, no había nada evidente que distinguiera a Lucie Blackman de millones de otras personas como ella: una mujer joven de clase media del sureste de Inglaterra, con unos recursos económicos y una educación medios. La vida de Lucie había sido como tantas otras, «normal»; con mucho, lo más notable había sido el modo en que había llegado a su fin. Pero cuanto más a fondo miraba, más misteriosa me resultaba.

Debería de haber sido algo obvio, puesto que es algo que todos vemos en nuestras propias vidas, pero tras veintiún años, la personalidad y el carácter de Lucie resultaban demasiado diversos, demasiado complicados como para que alguien pudiera entenderla del todo, ni siquiera las personas más próximas a ella. Todos los que la conocían tenían una imagen un tanto diferente. A los pocos años su vida ya era una compleja combinación de lealtades, emociones y aspiraciones, en muchos casos contradictorias. Lucie era leal, honesta y podía dar una imagen equivocada. Era segura de sí misma, de confianza y vulnerable. Era directa y misteriosa; abierta y reservada. Sentí la impotencia del biógrafo al tener que filtrar y combinar todo aquel material para hacerle justicia a toda una vida. Me fascinó el proceso necesario para llegar a conocer a alguien a quien no había visto nunca, y que no habría podido conocer, a alguien que me habría sido indiferente si no hubiera muerto.

A las pocas semanas de su desaparición, muchísimas personas habían oído el nombre de Lucie Blackman y conocían su rostro, o al menos la versión que había aparecido en los periódicos y en la televisión, aquel rostro de Alicia en el país de las maravillas que figuraba en el cartel de búsqueda. Para ellos era una víctima, casi el símbolo de un cierto tipo de víctima: la joven que encuentra un fin terrible en un país exótico. Así que esperaba poder hacerle un favor a Lucie Blackman, o a su memoria, devolviéndole su estatus de persona normal, de mujer compleja y adorable en su normalidad, con una vida propia antes de la muerte.

PRIMERA PARTELUCIE

1EL MUNDO CUANDO TODO IBA BIEN

Incluso más tarde, cuando le costaba ver algo bueno en su marido, Jane, la madre de Lucie, reconocería que Tim Blackman le había salvado la vida a su hija.

Lucie tenía veintiún meses en aquel momento, y estaba con su padre y su madre en la casita que habían alquilado en un pueblecito de Sussex. Desde la infancia había sufrido graves ataques de anginas que le provocaban fiebre alta y una fuerte inflamación de la garganta. Para bajarle la temperatura, sus padres le aplicaban esponjas mojadas con agua, pero la fiebre solía durar, y cuando por fin se le pasaba, a las pocas semanas llegaba otra infección. Un día Tim había vuelto antes del trabajo para ayudar a Jane en el cuidado de su hija enferma. Aquella noche, lo despertó un grito de su esposa, que había ido a ver a la niña.

Cuando llegó a la habitación de la niña, Jane ya estaba corriendo escaleras abajo.

«Lucie estaba inmóvil a los pies de la cuna, fría y húmeda —recordaba Tim—. La cogí y la puse en el suelo, y vi que por momentos estaba poniéndose gris, de un color oscuro enfermizo. Era evidente que no le circulaba la sangre por el cuerpo. No sabía qué hacer. La tenía abrazada en el suelo, Jane se había ido a llamar a la ambulancia. Lucie estaba completamente inmóvil, no respiraba. Intenté abrirle la boca. Estaba cerrada con fuerza, pero conseguí abrirla usando las dos manos, y mientras la mantenía abierta con el pulgar de una mano, metí los dedos de la otra y le tiré de la lengua, poniéndosela hacia delante. No sabía si aquello valdría de algo, pero fue bien; luego la tendí de lado y le hice respiración boca a boca, le insuflé aire y le hice sacarlo, y volvió a respirar por sí misma. Estaba desesperado, nervioso y preocupadísimo, pero entonces vi que le volvía el color rosado a la piel. Llegó la ambulancia, y aquellos tipos subieron por las minúsculas escaleras, esos hombretones con todo aquel equipo, unos tiarrones tan grandes como la casa. Extendieron la camilla, la ataron, se la llevaron abajo y la metieron en la ambulancia. Y se recuperó».

Lucie había experimentado una convulsión febril, un espasmo muscular desencadenado por la fiebre y la deshidratación que le había provocado que se tragara la lengua, lo que le impedía respirar. Un rato más, y habría muerto. «En ese momento supe que no podía tener una sola hija —dijo Tim—. Lo supe. Lo había pensado antes, cuando nació Lucie. Pero en ese momento sabía que si le ocurría algo y no teníamos ningún hijo más, sería algo terrible, un desastre».

———————

Lucie había nacido el 1 de septiembre de 1978. Su nombre deriva de «luz», en latín, y su madre decía que incluso de adulta buscaba siempre la luz, y que se sentía incómoda a oscuras, que no paraba de encender bombillas por toda la casa y que se iba a dormir con la lamparilla de la habitación encendida.

A Jane habían tenido que inducirle el parto, y había durado dieciséis horas. Lucie tenía la cabeza contra la espalda de su madre, una «presentación posterior» que durante el parto a Jane le provocó un gran dolor. Pero el bebé pesó 3,600 kilos y estaba sano, y al nacer su primera hija sus padres sintieron una felicidad profunda aunque complicada. «Yo estaba feliz, absolutamente encantada — decía Jane—. Pero creo que cuando eres madre… Yo habría deseado que mi madre estuviera allí, porque me sentía muy orgullosa con mi hija… Pero no estaba allí, así que por otra parte me sentía triste».

Jane recordaba poco de su infancia, pero sí recordaba la tristeza. Su vida adulta también se había visto marcada por momentos de pérdida desoladora y aplastante que le habían generado un carácter sombrío que a veces le llevaba a una feroz autocrítica y otras a ofenderse y ponerse a la defensiva. Cuando la conocí, tenía casi cincuenta años; era una mujer delgada y atractiva con el cabello corto, rubio oscuro, rasgos marcados y expresión atenta. Iba bien arreglada y tenía unas pestañas largas y finas, pero el aspecto juvenil que podrían haberle dado quedaba compensado por una actitud severa y una profunda intolerancia a las tonterías y los esnobismos. En Jane entraban en conflicto el orgullo y la autocompasión. Era como un zorro, un zorro testarudo y elegante vestido con un traje chaqueta azul marino.

Su padre había sido ejecutivo en un estudio de cine, y ella y sus hermanos menores habían crecido en la periferia de Londres, llevando una vida de clase media, recta y bastante tediosa, con mucho trabajo, en la que todo funcionaba como Dios manda, con buenos modales a la mesa y las vacaciones de verano en agosto, en una población turística de playa del sur de Inglaterra. Cuando Jane tenía doce años, la familia se mudó al sur de Londres. La mañana de su primer día en el nuevo colegio, Jane fue a despedirse de su madre con un beso, y se la encontró durmiendo tras una noche de migrañas e insomnio. «Sentí que iba a pasar algo horrible —recuerda Jane—. Y le dije a mi padre: “No se va a morir, ¿verdad?”. Él dijo: “Oh, no, no seas tonta, claro que no”. Me fui al colegio, y cuando volví, aquel mismo día, se había muerto. Tenía un tumor cerebral. Y mi padre quedó destrozado. Era un hombre roto, roto por dentro, y no tuve más remedio que hacer acopio de coraje. Aquel fue el fin de mi infancia».

En el momento de su muerte, la madre de Jane tenía cuarenta años. «Mi abuela nos cuidaba durante la semana, y los fines de semana se ocupaba papá —cuenta—. Recuerdo que lloraba constantemente». Quince meses después de la muerte de su esposa, se casó con una mujer de veintitantos años. Jane estaba consternada. «Pero él tenía tres hijos, y no era capaz de reaccionar. Fue terrible. Lo cierto es que no recuerdo mucho de mi infancia. Cuando has sufrido un shock así y has pasado por tanto dolor, el cerebro te obliga a olvidar».

Jane dejó el colegio a los quince años. Tomó clases de secretariado y encontró trabajo en una gran agencia de publicidad. Cuando tenía diecinueve años viajó a Mallorca con una amiga y se quedó allí seis meses, trabajando como lavacoches. Fue antes de la época del boom del turismo británico en España, y las Baleares eran aún un destino selecto y exótico. George Best, el famoso futbolista del Manchester United, solía ir allí. «No lo conocí, pero recuerdo haberlo visto en los bares, rodeado de chicas guapas —contaba Jane— . Pero yo era muy prudente, iba con mucho cuidado. Tengo la palabra “prudente” grabada a fuego en mi interior. Cualquier otra persona habría estado todo el día de fiesta, pero yo no. Era una persona muy aburrida».

En Mallorca, un joven puso a prueba el virtuosismo de Jane, un hombre al que apenas conocía y que se presentó un día ante su puerta e intentó besarla. «Yo estaba mortificada, porque apenas le conocía, y era media tarde. Era sueco, creo. Yo no le había provocado en absoluto, y aquello me hizo ser más desconfiada a partir de entonces. Me gustaban el sol y el mar, me gustaba estar al aire libre, pero no puedo decir que fueran unos meses locos, porque soy una persona prudente. Antes de acostarme con mi marido no me había ido a la cama con nadie».

Cuando conoció a Tim tenía veintidós años, y vivía con su padre y su madrastra en Chislehurst, en el distrito londinense de Bromley. Tim era el hermano mayor de una amiga, y Jane ya lo sabía todo de él. «La gente me decía: “Ese Tim es un buen chico, un buen partido”», recordaría después.

Tim acababa de volver del sur de Francia, de unas vacaciones con una novia francesa. «Pero igualmente se puso a flirtear conmigo, y yo le eché una de mis miradas gélidas —decía Jane—. Creo que fui la primera persona que no cayó prendada de él sin más, de modo que me vería como un desafío. Pero la verdad es que yo no tenía ninguna confianza en mí misma. Tenía un montón de amigas guapas que estaban siempre rodeadas de hombres, pero en las discotecas yo siempre era la que me quedaba al cuidado de los bolsos. Tim no entendía por qué no había caído de cuatro patas en la red, y yo no entendía por qué iba a fijarse nadie en mí, y supongo que fue por eso por lo que me casé con él». La boda fue año y medio más tarde, el día en que Tim cumplía veintitrés años, el 17 de julio de 1976.

Tim gestionaba una zapatería en Orpington, un pueblo cercano. La zapatería era una reliquia de la menguante cadena de negocios que había tenido su padre por todo el sureste del país. Pero la tienda quebró, y Tim se encontró viviendo del paro durante seis meses. Acabó haciendo trabajitos para sus amigos, ganando cuatro chavos como pintor y decorador. «Vivíamos con lo mínimo —recordaba—. Eran tiempos muy complicados, a principios de los años ochenta, y no sabíamos de dónde íbamos a sacar las próximas cincuenta libras. Pero estábamos en un lugar precioso con nuestro bebé, esta casita de estilo Laura Ashley, y nos gustaba nuestra vida. Aquella época, cuando Lucie era pequeña, fue estupenda».

En mayo de 1980, apenas dos años después del nacimiento de su primera hija, Jane tuvo a Sophie y, tres años más tarde, a Rupert. Tim encontró un socio y pasó de la decoración al sector inmobiliario; en 1982, la familia se trasladó unos kilómetros al norte, a Sevenoaks, un tranquilo pueblo residencial. Allí, ya superados los tiempos difíciles, Jane pudo crear para su familia la infancia que siempre había deseado para sí misma, un mundo idílico de flores, bonitos vestidos y risas de niños.

Desde la casa en la que vivían, que Jane bautizó como Daisy Cottage, se veía una escuela primaria privada, la Granville School, o The Granville School, como insistían en presentarla. Era la culminación de todas sus fantasías, un mundo de tal afectación que todo el que estudiaba allí lo recuerda con una sonrisa. Las niñas, con solo tres años, llevaban un uniforme de cuadritos azules y unos gorros grises con pompones; en el festival de primavera, se ponían en el pelo unas diademas de flores llamadas chaplets. El programa académico del colegio incluía el estudio del protocolo y los bailes de las cintas alrededor de los mayos. «Nuestro dormitorio daba directamente al patio —recordaba Jane—. Era perfecto: a la hora del recreo, Lucie podía girarse y saludarme con la mano, y yo podía devolverle el saludo». Era un colegio de otro tiempo, como sacado de las páginas de un libro infantil ilustrado. «Como vivir en la-la land —contaba Jane—. No parecía en absoluto el mundo real».

Desde el principio, Lucie fue una niña madura y consciente con un entusiasmo infantil que hacía sonreír a los adultos. Cuando Jane la ponía a desenvainar guisantes, ella los examinaba uno por uno, y descartaba cualquiera que tuviera la mínima imperfección. Le encantaban las muñecas y a veces se sentaba junto a su madre, dando el pecho a una muñeca de plástico mientras Jane daba de mamar a Sophie. «Era muy meticulosa, ordenada y pulcra —recuerda Jane—. Como yo cuando era pequeña». Sophie, en cambio, era «insolente» y solía protagonizar rabietas que su hermana mayor desmontaba con tacto y gran habilidad. Las dos hermanas compartían una gran cama a la antigua, y un domingo de Pascua se pasaron todo el día viviendo bajo la cama, llevándose allí la comida, leyendo sus libros ilustrados y jugando con sus juguetes.

Los cuadernos del colegio de Lucie hacen pensar en el éxito que tuvo Jane creando un mundo de inocencia e ilusión para sus hijos.

Nombre: Lucy Blackman

Tema: Las noticias

Lunes 20 de mayo

Hoy papá va

a venir a recogerme

al colegio y vamos

a ir a casa y

voy a ponerme

mi vestido de Laura Ashley

y es azul y

gris y tiene

florecitas y luego

voy a ir a Tescos

cosas de casa y ropa

y voy a comprarle

un regalo a Gemma

pero no se que

comprarle para

su cumpleaños

y ella va a inbitar

a cuatro amigas

o sea yo y Celia

y Charlotte y otra

amiga de su colegio

y yo seré la única

de Granville

amigas amigas amigas amigas

Y de otro cuaderno de ejercicios:

Nombre: Lucy Blackman

Tema: Experimentos

Luz

Usé un gran espejo.

Y me miré.

Y vi mi reflejo.

Cerré un ojo.

Y me vi con un ojo cerrado.

Me toqué la nariz.

Y me vi con la mano derecha en la nariz.

Di una palmada.

Y vi mis manos dando una palmada.

Usé un gran espejo.

Puse el espejo a un lado.

Y vi el mundo tal como debía ser.

«Como mi infancia había sido triste, yo siempre había querido tener una vida familiar feliz y maravillosa —recordaba Jane—. Solía ponerles las zapatillas junto a la estufa para que estuvieran calentitas cuando llegaran del colegio. Cuando Rupert jugaba a rugby y le iba a buscar al colegio, me llevaba una bolsa de agua caliente y un termo con té caliente. Mi mayor temor era perderlos. Incluso cuando eran pequeños. Tenía unas pequeñas riendas de cuero con un dibujo de un conejito, y se las ponía a Rupert. Lo llevaba atado, y a las niñas les decía que se dieran las manos. Y en el supermercado, si perdía a una de vista, me sentía… Para mí era lo peor del mundo, la pérdida, por lo que me había ocurrido. Ese era siempre mi gran temor: perderlos. Como había perdido a mi madre, no podía soportar la idea de perder a mis hijos. Así que fui una madre muy protectora. Sobreprotectora».

Pero la realidad económica se interpuso en el camino del cuento de hadas de Jane.

El negocio inmobiliario de Tim empezó a flaquear, y la matrícula de Lucie y Sophie en la Granville School quedaba fuera de sus posibilidades. Las inscribieron en el colegio público del barrio, un lugar sin ningún encanto y atestado de niños, con los baños en el exterior, y sin diademas, protocolo ni gorritos con pompones. «El contraste entre aquella pequeña escuela idílica y el colegio público… me partió el corazón —recordaba Jane—. Aquella intensa sensación de pérdida volvió a hacer acto de presencia, y me llegó muy dentro. No era más que un colegio, pero para mí era tan… idílico… Sabía que allí nunca les habría pasado nada malo. Y pensaba que así era como debía ser la vida: cantar canciones, hacer guirnaldas de margaritas y ser ajeno a cómo es realmente el mundo exterior».

El problema de la matrícula del colegio se solucionó cuando Lucie ganó una beca para estudiar en el Walthamstow Hall, un instituto clásico de ladrillo rojo fundado en el siglo XIX para las hijas de los misioneros cristianos. Lucie era muy aplicada, y era de esperar que diera el máximo en el «Wally Hall», que se enorgullecía del número de chicas que enviaba a la universidad. Y sin embargo, Lucie nunca encajó del todo allí. «El Walthamstow Hall era un instituto bastante pijo —cuenta Jane—. A muchas de las alumnas les regalaban coches para su cumpleaños: era lo que solía regalarse en ese ambiente, y desde luego no era el nuestro». No obstante, la sombra más negra que acechó los años de adolescente de Lucie no fue el dinero, sino la enfermedad.

A los doce años contrajo neumonía atípica, una rara forma de la enfermedad que la dejó postrada varias semanas. «Estaba muy, muy enferma y nadie sabía qué le pasaba exactamente —decía Jane—. La teníamos sentada en la cama con muchísimas almohadas, y tenía que darle su tratamiento para liberar la mucosidad, darle palmadas en la espalda. Cuando respiraba emitía un ruido rasposo procedente de los pulmones». Después Lucie contrajo una afección que hacía que le dolieran tanto las piernas que apenas podía caminar, y eso le costó dos años de colegio. Pasaban semanas enteras en que no tenía fuerzas para nada; el esfuerzo necesario para bajar un tramo de escaleras la dejaba exhausta, y médico tras médico decían que no sabían cuándo se recuperaría, o si llegaría a hacerlo.

Jane Blackman creía firmemente en los poderes ocultos de la mente, y en su propia capacidad de predicción y de intuición. Trabajaba de reflexóloga, de masajista y terapeuta podal, y muchas veces, decía, se había sorprendido a sí misma prediciendo acontecimientos inminentes, como la muerte de un pariente anciano o el embarazo de una paciente antes de que la propia interesada lo supiera. «Mientras trabajo percibo sensaciones sobre cosas diferentes —contaba—. Se me metía una voz en la cabeza que me decía algo, y luego resultaba que tenía razón. Tiene que ver con mi percepción de la justicia: siento el dolor de la gente. La gente dice que soy muy empática, pero yo creo que si tú misma has pasado por muchas cosas, ese don te viene de forma natural».

Su madre cree que fue durante la larga enfermedad de Lucie, cuando se hizo patente el don de su hija, su capacidad de percepción sobrenatural.

Padre y madre por separado empezaron a notar un leve pero distintivo olor en el dormitorio donde descansaba Lucie: un olor a tabaco. En la casa no fumaba nadie; Tim incluso llamó a los vecinos para comprobar que no entrara humo por la pared medianera. Unos días más tarde, Jane le mencionó aquel extraño olor a Lucie. En aquella época, la niña estaba extremadamente débil, alternando momentos de sueño y de lucidez, pero les sorprendió a todos con su respuesta:

—Es el hombre que se sienta a los pies de mi cama.

—¿Qué hombre? —preguntó Jane.

—Por la noche, viene un anciano que suele sentarse a los pies de mi cama, y fuma puros.

—¡Puf! —diría Tim, al contar la historia más tarde—. Todos pensamos: «Ya está. Lucie ha perdido completamente la chaveta».

Mucho más adelante, ya algo más recuperada, Lucie visitó la casa del padre y la madrastra de Jane. En un estante vio una foto de un anciano, y preguntó quién era. Aquel día estaba allí la abuela de Jane, bisabuela de Lucie, y el hombre de la foto era su marido, Hollis Etheridge, que había muerto años atrás.

—Es ese hombre —dijo Lucie—. El que venía y se sentaba a los pies de mi cama.

El bisabuelo había sido fumador de puros toda su vida.

Lucie se recuperó de la enfermedad y volvió a clase. Pero los años siguientes fueron muy tristes para la familia de Jane. Su hermana menor, Kate Etheridge, era la tía favorita de los niños, una mujer urbana, joven y glamurosa, once años más joven que Jane, que trabajaba en Londres como redactora en una revista. A veces los fines de semana, Lucie, Sophie y Rupert viajaban a Londres y se iban con su tía a museos y galerías de arte; después ella se los llevaba a comer hamburguesas o pizza a King’s Road. En el verano de 1994, la familia empezó a observar un cambio en Kate, una extraña lentitud de movimientos y cierta tendencia a balbucear. Empezó a sufrir intensas migrañas y náuseas; le detectaron un tumor enorme en el cerebro. A los dos meses ya había muerto, anestesiada, durante una operación que en cualquier caso la habría dejado discapacitada para siempre.

El padre de Jane, fumador impenitente, había empezado a sufrir de trombosis, que le dificultaba la circulación. Hizo su aparición la gangrena, y tuvieron que amputarle el pie derecho y luego toda la pierna. El día del funeral de su hija Kate tuvieron que llevarlo en silla de ruedas a la iglesia, muy demacrado.

El año siguiente de la muerte de Kate Etheridge, Jane y Tim pusieron fin a sus diecinueve años de matrimonio.

La desaparición de Lucie Blackman, los largos meses de incertidumbre y el descubrimiento de su terrible fin no hicieron más que contribuir al mal ambiente entre sus padres. Pero era algo que venía de antes de su muerte. La banda sonora de los últimos cinco años de la vida de Lucie fueron las agrias discusiones y las versiones enfrentadas de la verdad.

Según Jane, la ruptura de su matrimonio se produjo en un momento preciso de noviembre de 1995 en la casa a la que se acababan de mudar, una gran casa eduardiana de seis dormitorios en Sevenoaks, el lugar donde por fin los sueños domésticos de Jane se habían visto cumplidos. «Era la casa donde iba a tener mi cocina Aga, y mis hijos estarían ahí, y luego mis nietos. Pero no acabó saliendo así».

Era un domingo por la tarde, y los cinco miembros de la familia estaban sentados en el salón. El fuego ardía en la chimenea. Jane había preparado lo que los niños llamaban «tostadas de colores», con tres bandas, una de salsa Marmite y otras dos de mermelada de albaricoque y de fresa. «Estábamos viendo Aquellos maravillosos años, una serie que me encantaba —recordaba Jane—. A todos nos encantaba. Tim tenía a Rupert en el regazo, y nunca olvidaré lo que dijo. Dijo: “Me encanta estar en familia”, mientras estábamos todos ahí. “Me encanta estar en familia”. Eso fue lo que dijo. Y al día siguiente todo se había acabado».

El lunes por la mañana Jane recibió la llamada de un hombre que le dijo que Tim se estaba acostando con su mujer. Aquella noche, al enfrentarse a aquella acusación, Tim primero lo negó, pero luego reconoció su aventura. Jane le exigió que se fuera de casa de inmediato. Hubo gritos y chillidos; en un momento estaba llenando bolsas negras de basura con ropa y otras pertenencias y tirándolas por la ventana. «Yo creía que Tim era un hombre bueno que quería a su familia —dijo Jane—. Pero tras diecinueve años de matrimonio, me di cuenta de que vivía con alguien que no existía».

Tim reconoció que había sido infiel a su esposa. Pero en lugar de hablar de un hundimiento repentino de un matrimonio aparentemente feliz, lo que él vio fue un largo y demoledor proceso de creciente falta de comunicación y de antipatía. «Cuando a Jane no le gustaba algo que yo hubiera hecho, simplemente hacía como si yo no existiera —contaba—. A veces se pasaba todo el fin de semana sin decir palabra, como una estatua de piedra. A veces se pasaba así semanas, y al final podía durar meses, meses seguidos. Yo era el culpable, según la ley y según todo el procedimiento estándar, y a nadie le interesaba especialmente si la ruptura venía de una historia previa. Estoy seguro de que para los niños, yo soy quien rompió la familia. No es todo blanco y negro, como entenderá cualquiera que haya estado en una situación similar».

Jane y los tres niños pasaron unas tristes Navidades solos en la gran casa eduardiana, entre los fantasmas de los futuros nietos. Tim no les enviaba casi dinero, ya que su empresa estaba en quiebra. Tras la venta de la antigua casa, Jane se alquiló otra pequeña, un lúgubre cubo de ladrillo en un barrio menos elegante de Sevenoaks. Era un lugar con historia: su anterior dueña había sido Diana Goldsmith, una alcohólica de cuarenta y cuatro años que había desaparecido inexplicablemente después de dejar a sus niños en el colegio. Cuando Jane y los niños se instalaron, en las ventanas aún había rastros del polvo que la policía había usado en la búsqueda de huellas dactilares. «Los niños y yo solíamos decir cosas como “Espero que no esté debajo de la bañera” —recuerda Jane—. Y era broma, pero no del todo».

Al año siguiente, el cadáver de Diana Goldsmith apareció enterrado en un jardín de Bromley; su examante fue acusado del asesinato, pero quedó absuelto. «Todo el mundo odiaba la casa —recuerda Jane—. Estaba mugrienta y tenía un pasado horrible. Yo no soy nada materialista, pero me gustan las cosas bonitas que da gusto ver, y aquello ofendía mi sentido de la belleza. Lucie odiaba aquella casa».

Fue su último hogar.