10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

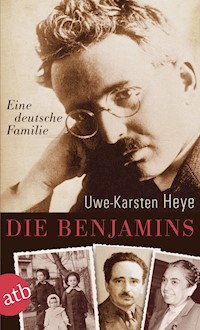

Eine deutsche Jahrhundertfamilie Vom weltbekannten Philosophen und Autor des „Passagen-Werks“ Walter Benjamin bis zur „roten Hilde“, der ersten Justizministerin der DDR Hilde Benjamin: Uwe-Karsten Heye erzählt eine deutsche Familiengeschichte, die das gesamte 20. Jahrhundert umspannt. Fünf Menschen, fünf dramatische Schicksale -- Walter Benjamin, der Philosoph und Autor. Hilde Benjamin, als „rote Guillotine“ verschrien, aber auch deren Mann Georg Benjamin, Kommunist und Arzt, ermordet im KZ Mauthausen. Schwester Dora, Sozialwissenschaftlerin, die als Jüdin ebenfalls ins Exil getrieben wurde. Und schließlich Hildes Sohn Michael, Rechtsprofessor in Moskau und Ost-Berlin, der zeit seines Lebens mit der Familiengeschichte rang. Auf der Grundlage von bislang unbekanntem Archivmaterial sowie Gesprächen mit Zeitzeugen entwickelt Heye das spannende Psychogramm einer deutschen Familie und rückt ganz nebenbei so manches Zerrbild aus den Zeiten des Kalten Krieges zurecht. Auf der Grundlage von bislang unbekanntem Archivmaterial.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 408

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Informationen zum Buch

Eine deutsche Jahrhundertfamilie

Vom weltbekannten Philosophen und Autor des „Passagen-Werks“ Walter Benjamin bis zur »roten Hilde«, der ersten Justizministerin der DDR Hilde Benjamin: Uwe-Karsten Heye erzählt eine deutsche Familiengeschichte, die das gesamte 20. Jahrhundert umspannt.

Fünf Menschen, fünf dramatische Schicksale – Walter Benjamin, der Philosoph und Autor. Hilde Benjamin, als »rote Guillotine« verschrien, aber auch deren Mann Georg Benjamin, Kommunist und Arzt, ermordet im KZ Mauthausen. Schwester Dora, Sozialwissenschaftlerin, die als Jüdin ebenfalls ins Exil getrieben wurde. Und schließlich Hildes Sohn Michael, Rechtsprofessor in Moskau und Ost-Berlin, der zeit seines Lebens mit der Familiengeschichte rang. Auf der Grundlage von bislang unbekanntem Archivmaterial sowie Gesprächen mit Zeitzeugen entwickelt Heye das spannende Psychogramm einer deutschen Familie und rückt ganz nebenbei so manches Zerrbild aus den Zeiten des Kalten Krieges zurecht.

Auf der Grundlage von bislang unbekanntem Archivmaterial.

Uwe-Karsten Heye

DieBENJAMINS

Eine deutsche Familie

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Vorwort

1. Kapitel. Kindheit um neunzehnhundert – ein Prolog

2. Kapitel. Die Benjamins

3. Kapitel. Wo bleibt Dora …

4. Kapitel. Das Exil

5. Kapitel. Das letzte Biwak vor Portbou

6. Kapitel. Hilde Benjamin

7. Kapitel. »Grüß Gott« in Mauthausen

8. Kapitel. Vater und Sohn

9. Kapitel. Hinter Mauern

10. Kapitel. … alles, was Recht ist

11. Kapitel. Mutter und Sohn

12. Kapitel. Deutsch-deutsche Spiegelungen

13. Kapitel. Im fünften Deutschland

14. Kapitel. Was bleibt …

Nachwort

Bildteil

Personenregister

Verzeichnis der verwendeten Literatur und Quellen

Dank

Bildnachweis

Über Uwe-Karsten Heye

Impressum

Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …

Vorwort

Die Benjamins, das sind die Brüder Walter und Georg mit Schwester Dora, die einer jüdischen großbürgerlichen Berliner Familie entstammen. Die Eltern, Emil und Pauline Benjamin, erlebten den Untergang ihrer Welt nach 1933 nicht mehr. Sie sind noch in den zwanziger Jahren gestorben. Die Geschwister standen mutig gegen den braunen Terror und bezahlten mit ihrem Leben. In Zeugnissen und zahlreichen Briefen, die von Georgs Frau Hilde Benjamin und nach ihrem Tod von dem gemeinsamen Sohn Michael aufbewahrt und geordnet wurden, lässt sich ihr Widerstand gegen den Nationalsozialismus nachlesen und nachzeichnen, dessen mörderischen Charakter sie früh erkannten.

Hilde Benjamin und Sohn Michael waren die einzigen Überlebenden der Familie in Deutschland, als die Rote Armee in Berlin einmarschierte und der Bombenkrieg endete. Für Michael war der Sieg der Alliierten über den NS-Staat lebensrettend. Er galt den Nazis als »Mischling ersten Grades«, Vater Georg war Jude, Arzt und Kommunist. Bruder Walter Benjamin war Autor, Literaturkritiker und Philosoph. Dora machte mit sozialkritischen Aufsätzen auf sich aufmerksam.

Das Geburtsjahr von Walter Benjamin war 1892, das Todesjahr seiner Schwägerin Hilde Benjamin 1989. Ein deutsches Jahrhundert, von einer Blutspur durchzogen, die mit den kolonialen Eroberungen des Hohenzollernclans in Afrika vor 1914 begann und mit dem Massensterben in beiden Weltkriegen vorerst endete. Für beide Kriege gibt es eine unübersehbare Verantwortung der Deutschen, die sich in den Schicksalen der Geschwister und in ihren Prägungen spiegelt.

Nach 1945 der fragile kalte Frieden. Die Teilung der Welt in Ost und West und die Spaltung Europas. Es beginnt ein Krieg der Worte statt der Waffen, der allerdings auch Menschen zugrunde richten konnte und sollte. Hilde Benjamin war davon betroffen. Im Westen Deutschlands sorgten die in ihren Ämtern verbliebenen Funktionseliten der Nazis für den gleichen antibolschewistischen Gestus, der zuvor zwölf Jahre lang eingeübt worden war. Der Kalte Krieg und die Einverleibung Osteuropas in den sowjetischen Machtbereich schufen ein Klima, das es erleichterte, den Terrorstaat Hitlers und die eigene Mitschuld daran zu verdrängen.

Entsprechend geriet die DDR im Propagandagetümmel zwischen Ost und West zum Hort alles Bösen, das die Mordtaten der Nazis vergessen machten sollte, sie jedenfalls an die zweite Stelle rücken ließ. Da wurde unbesehen jeder verurteilte Nazi-Täter zum Opfer des »Unrechtssystems« DDR und Hilde Benjamins, die als Vizepräsidentin des Obersten Gerichts und nach 1953 als Justizministerin der DDR für die Strafverfolgung der NS-Täter zuständig war. Keine Aufregung verursachte hingegen, dass mit dem Verbot der KPD im Westen zugleich mehrere tausend Verfahren gegen ihre Mitglieder und Funktionäre stattfanden. Auch das erneut ein Gesinnungsstrafrecht. In den Nachkriegsjahren geriet im Westen schnell unter politischen Generalverdacht, was links von der Mitte zu verorten war. Die alten/neuen Eliten sorgten für Kontinuität.

Dass in Westdeutschland die Naziakteure in den Institutionen und den Verwaltungen, in der Justiz und der Wirtschaft unbehelligt weitermachen konnten, blieb nicht folgenlos. Das in den beginnenden fünfziger Jahren gegründete Bundeskriminalamt zum Beispiel unterschied sich in seiner personellen Struktur kaum vom Reichssicherheitshauptamt, der Terrorzentrale des Nazi-Staates. Eine gerade vorgelegte dreibändige Studie, vom Bundeskriminalamt selbst in Auftrag gegeben, belegt, dass die Hälfte der leitenden Beamten des BKA noch 1959 ehemalige SS-Männer oder Angehörige der Sondereinheiten der Polizei waren, die an Massenmorden hinter den Linien in Russland beteiligt waren. Entsprechend »erfolglos« gerieten Ermittlungen des Amtes immer dann, wenn rechtsextremistische und neonazistische Vorkommnisse aufgeklärt werden sollten. Erstaunliche Übereinstimmungen mit den »Ermittlungspannen« der Behörden in der Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrundes unserer Tage und eine Rechtsblindheit, die bis heute anhält. Bis weit in die sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts schien die Bundesrepublik manches Mal wie die vom Heimatfilm besonnte Wiederkehr der Nazizeit, nur ohne Hitler und Goebbels.

Die juristische Aufarbeitung des Nationalsozialismus begann in Nürnberg. In dreizehn Prozessen vor dem Tribunal der alliierten Ankläger ging es um Täter in Partei, Wirtschaft und Wehrmacht, die für die Leichenberge in den Vernichtungslagern verantwortlich waren und für die Raubkriege, die sie angezettelt hatten. Die von den westlichen Siegermächten vorgenommene Entnazifizierung der Täter und Mitläufer, die höchst unpopulär war, wurde schnell deutschen Spruchkammern überlassen. Sie war schließlich nur noch eine Farce und wurde dann bald ganz eingestellt. Der Bundestag verabschiedete eine Reihe von Gesetzen, die einer Amnestie der Funktionseliten der Nazis gleichkamen und jedenfalls ermöglichten, dass sie in ihren Ämtern bleiben konnten.

Dies erklärt zu einem Teil, warum in den damals von Ex-Nazis durchsetzten Redaktionsstuben der Bundesrepublik, anders als in der DDR, wenig bis kein Interesse bestand, sich mit der Nazi-Vergangenheit zu befassen. Dieses Virus sollte auf keinen Fall übertragen werden. Hilde Benjamin, die durchaus Anlass bot, sich kritisch mit ihr auseinanderzusetzen, war bevorzugtes Ziel von Kampagnen verbunden mit einer Neigung, das SED-Regime derart schwarzzumalen, dass die Ungeheuerlichkeit des SS-Staates dagegen zu verblassen schien. Eine geschichtsblinde Überzeichnung, die bis heute wahrzunehmen ist.

Erst 1972, in der ersten Rede des Bundeskanzlers Willy Brandt zur Lage der Nation, wurde der Unterschied im Umgang mit dem Nationalsozialismus in beiden deutschen Staaten eingeräumt. In den Materialien, die aus Anlass des Berichts zur Lage der Nation vom innerdeutschen Ministerium veröffentlicht wurden, ist zu lesen, dass die Deutsche Demokratische Republik ernst gemacht habe mit der Entfernung der Funktionseliten der Nazis aus Justiz, Wirtschaft, Universitäten und Medien. Entsprechend die wachsende Quote ehemaliger Nazis unter den DDR-Flüchtlingen, die in der Bundesrepublik keine Verfolgung befürchten mussten. Für Adenauer stand so etwas wie eine Selbstreinigung nach dem beispiellosen Zivilisationsbruch unter Hitler nicht auf der Tagesordnung, was der politischen Hygiene im Land bis heute zusetzt. So sind die Akten über NS-Verbrecher wie Klaus Barbie oder Adolf Eichmann, die sich ins Ausland absetzen konnten, noch immer Verschlusssache. Was ja wohl heißt, angeblich geheimhaltungspflichtig im öffentlichen Interesse der Bundesrepublik Deutschland, was auch verhindert, dass die Öffentlichkeit Genaueres über die Rolle erfährt, die der Geheimdienst BND in Pullach dabei spielte.

Nach dem Tod Hilde Benjamins im Frühjahr 1989 fanden sich ihr Sohn Michael, seine Frau Ursula und ihre erwachsenen Kinder 1990 im vereinten Deutschland wieder, in dem die gerade geborenen Enkel bereits groß wurden. Für die Enkel war die DDR damit bereits Teil des Geschichtsunterrichts. Dabei ist es noch immer schwierig, vorurteilsfrei und historisch angemessen auf die Teilung Deutschlands, auf BRD und DDR, zurückzublicken und auf die Rolle und Funktion, die der Kalte Krieg beiden Teilstaaten zugewiesen hatte.

Die Berliner Psychotherapeutin Anette Simon beschrieb die beiden Staaten als »deutsche Zwillinge, Mutter Deutschland und Vater Faschismus«. Nunmehr vereint, wird das Genmaterial von Vater Faschismus erneut sichtbar. Schon wieder nationalistische Töne und rechtsextreme Dispositionen. Erneut wird Rechtsextremismus entweder unterschätzt oder verharmlost. Das hat Tradition und ist den Deutschen nie gut bekommen. Die Neigung, das vereinigte Land weiter in Ost und West aufzuteilen und jeweils mit dem Finger in die andere Richtung zu deuten und nur dort den braunen Unrat zu identifizieren, hat mit dazu beigetragen, die äußere Teilung durch die innere Trennung im vereinten Deutschland zu ersetzen. Auch deshalb dieses Buch.

Die Benjamins und ihr Leben und Leiden erinnern daran, dass es im Deutschen Geschichtsbuch nach 1871, dem Jahr der zweiten Reichsgründung, nicht viele Augenblicke gab, in denen Deutschland gute Gefühle weckte. Ein solcher Augenblick war wohl die unblutige Revolution 1989. Es waren die Menschen, die ihr Schicksal in die Hand nahmen und die Straße eroberten. Dass dies ohne Blutvergießen möglich war und dennoch revolutionäre Kraft hatte, war ein Geschenk, das wir vor allem, wenn nicht ausschließlich den Menschen in der DDR zu danken haben. Was die vielen Oppositionsgruppen sich damals erhofften und in das gemeinsame Deutschland einbringen wollten, blieb aber weitgehend ungehört. Manches davon trägt durchaus den Stempel: »Wiedervorlage«.

Potsdam, im Frühjahr 2014

1. KAPITELKindheit um neunzehnhundert – ein Prolog

Da stehen sie, Georg und sein großer Bruder Walter, und auf flauschigem Fell sitzt Schwesterchen Dora. Mit ihnen schauen vier Cousinen in die Kamera. Vermutlich mussten sie längere Zeit hochkonzentriert warten, bis die Künstlerin Lili Strauss das Foto unter dem Blitzlicht abgebrannten Magnesiums im Kasten hatte. Georg Benjamin steht links, die rechte Hand liegt auf der geschwungenen Armlehne eines Chippendale-Stuhles, der um ein Vielfaches älter ist, als die Lebensjahre der Kinder zusammengezählt ergeben würden. Sie sind zwischen einem und elf Jahren alt. Auf dem Stuhl wie zwei Püppchen die Kleinen, rechts neben Walter die beiden größeren Cousinen, ganz vorn Dora. Ein Foto aus dem Jahr 1906.

Es ist eine Manifestation bürgerlicher Zufriedenheit. Weiße Kleidchen, die Röckchen liebevoll drapiert und angelupft, geben dem Foto Schwung: Kindermode um 1906 aus Chintz und mit fein geklöppelter Bordüre. Schleifchen und Lackschuhe bei den Kleinen und Kleider im Pepitamuster mit großem Kragen, der weiß abgesetzt und hochgeschlossen ist, bei den größeren Mädchen. Gertrud, ein Jahr älter als Georg, der am 10. September 1895, drei Jahre nach Walter, geboren wurde. Die Jungen tragen Matrosenanzüge.

Zwei jüdische Familien: Die Chodziesners, in die die Schwester von Pauline Benjamin, geborene Schönflies, eingeheiratet hatte. Cousine Gertrud Chodziesner schreibt unter dem Künstlernamen Gertrud Kolmar in den zwanziger Jahren Lyrik. Ihre Gedichtbände verbrennen 1933 auf den Scheiterhaufen der Nazis. Die Benjamin-Kinder sind Walter, Georg und Dora. Eine Kinderschar aus dem vergilbten Bilderbuch einer Epoche, die schon acht Jahre später in den ersten großen Weltkrieg münden sollte.

Krieg und Nachkrieg werden das Leben der Kinder entscheidend prägen. Noch herrscht der Optimismus der Gründerjahre. Die Dynamik der Industrialisierung und erste Versuche in der Luftfahrt sind Aufmacher in den Zeitungen. Ob die Benjamin-Kinder im Mai 1906 auch wie tausende andere Berliner Familien nach Tegel aufbrachen, ist nicht überliefert. Sie hätten dort das erste »halbstarre« Luftschiff aufsteigen sehen und das dringende Gefühl haben können, eine Zeitenwende zu erleben. Im selben Jahr fand erstmals ein Radrennen rund um Berlin statt.

Ob sich Vater Emil Benjamin in der »Vossischen Zeitung« über den Mannheimer Parteitag der Sozialdemokraten informieren konnte, vorausgesetzt, dass die bürgerlichen Blätter darüber überhaupt berichtet hatten, ist nur zu vermuten. Immerhin ging es 1906 dabei um nicht weniger als um die Trennung von Partei und Gewerkschaften, was vor allem der linke Parteiflügel mit Rosa Luxemburg und Karl Kautsky vehement bekämpft hatte. Die Trennung wurde dennoch mit großer Mehrheit bestätigt. In der Entschließung heißt es: »Die Gewerkschaften sind unumgänglich und notwendige Organisation für die Hebung der Klassenlage der Arbeiter innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft; sie sind nicht minder notwendig als die sozialdemokratische Partei.«

Wie immer Emil Benjamin politisch dachte, sein kulturelles Interesse ist jedenfalls verbürgt. Er und Pauline werden sowohl der Nationalgalerie als auch dem Neuen Museum ihre Aufwartung gemacht haben, um sich an der »Jahrhundertausstellung deutscher Kunst 1775 bis 1875« zu erfreuen, die 1906 endlich mit mehr als 2000 Bildern und 300 Zeichnungen realisiert werden konnte und das gebildete bürgerliche Berlin anlockte. 1906 war auch Karrierebeginn der von den Berlinern adoptierten Diseuse aus dem Ruhrgebiet Claire Waldoff, deren Songs bis heute ein Publikum haben.

Im gleichen Jahr dieses Foto mit den Kindern der beiden großbürgerlichen assimilierten jüdischen Familien, das ein Miteinander zeigen soll und doch mehr ein Nebeneinander ausstrahlt. Walter Benjamin beschreibt in seiner »Berliner Kindheit um neunzehnhundert«, deren Manuskript er noch als Emigrant in Paris immer wieder überarbeitete, so dass sie in unterschiedlichen, nicht immer übereinstimmenden Ausgaben vorhanden ist, so ziemlich genau das Gegenteil dessen, was dieses Foto und sein absichtsvolles Arrangement zeigen wollte.

In kurzen Kapiteln sortiert er in der mir vorliegenden Ausgabe seine Kindheit, sprachlich immer mehr verdichtet und von allen Legenden befreit, ohne Schilderung gemeinsamer Streiche oder Abenteuer mit Freunden oder den Geschwistern, die Kindheitserinnerungen sonst mit Leichtigkeit begleiten. Die Geschwister, Cousinen, die Eltern und Großeltern haben »zwar alle ihren Buchauftritt, aber nur als Schattendiener der Dinge, nie als Menschen«, wie ein englischer Kritiker über Benjamins »Berliner Kindheit um neunzehnhundert« bemerkte.

Ganz fern nur schwebte die Mutter, einer Fee gleich, durch seine frühen Jahre. Für ihn ist sie eine Schönheit, die ihm noch in der Rückschau den Atem nimmt. Selbst wenn er nur beschreibt, dass die Eltern einer Abendeinladung folgten, für die sie das Haus verlassen mussten, lässt er erkennen, wie sehr er sie bewundert hat. Er schreibt: »An Abenden, da sie im Fortgehen war, mich tröstete, wenn sie in Gestalt des Kopftuchs, das sie schon umgenommen hatte, mich berührte. Ich liebte es und darum ließ ich sie nicht gern gehen. (…) Wenn dann von draußen mein Vater nach ihr rief, erfüllte bei ihrem Aufbruch mich nur noch der Stolz, so glänzend sie in die Gesellschaft zu entlassen. Und ohne es zu kennen spürte ich in meinem Bett, kurz bevor ich einschlief, die Wahrheit eines kleinen Rätselwortes: ›Je später auf den Abend, desto schöner die Gäste.‹«

Emil Benjamin ist in den Kindheitserinnerungen von Walter der ferne, oft abwesende Vater. Er ist sehr wohlhabend dank eines florierenden Handels mit Antiquitäten. Mehrfach reist er nach Paris, um dort kenntnisreich Teppiche und Möbel einzukaufen und auf dem Berliner Antiquitätenmarkt anzubieten. Möglicherweise hat dies in Walter die Neugier auf die ferne Metropole geweckt, die später zu seiner Lieblingsstadt wurde. In den zu Kleinstkapiteln geschrumpften Erinnerungen an diese Jahre, zwischen seinem Geburtsjahr 1892 und etwa 1912/13, wird auch deutlich, wie sehr er umgeben war von Attributen des Wohlstandes.

Wohlleben und Luxus sind für den kleinen Walter selbstverständlich und kommen ganz beiläufig daher. Dem Leser allerdings teilen sie sich unmittelbar mit, wenn Walter über die Vorbereitungen für eine Abendgesellschaft im Hause Benjamin mit gesetztem Essen schreibt: »… und das war mit einem Griff geschehen, durch den der Esstisch sich auseinandertat und eine Platte, in zwei Scharnieren aufgeklappt, den Raum zwischen zwei Hälften derart überbrückte, dass dreißig Leute an ihr unterkamen.« Walter half beim Decken mit »Gerätschaften wie Hummergabeln oder Austernmesser«. Er erzählt von grünen Römern, von kurzen, scharf geschliffenen Portweinkelchen, von filigran besäten Schalen für den Sekt und Näpfen für das Salz in Silberfässchen und den Pfropfen auf den Flaschen in Gestalt »schwerer metallener Gnome oder Tiere: Endlich geschah es, dass ich auf eines der vielen Gläser jedes Tischgedecks die Karte legen durfte, die dem Gast den Platz angab, der auf ihn wartete«.

Doch je näher der Abend kam und die Tafel ihren Glanz einzulösen hatte, den zu genießen allein den Gästen vorbehalten war, »desto mehr umflorte sich jenes Leuchtende und Selige, das es mir mittags noch versprochen hatte. Und wenn dann meine Mutter, trotzdem sie im Hause blieb, nur flüchtig eintrat, um mir gute Nacht zu sagen, dann fühlte ich verdoppelt, welches Geschenk sie sonst mir um die Zeit aufs Deckbett legte: das Wissen um die Stunden, die für sie der Tag noch hatte und das ich getrost, wie einst die Puppe, in den Schlummer mitnahm.«

Dennoch nimmt auch die Mutter in Walter Benjamins Kindheitserinnerungen kaum Gestalt an. Kann er sich wie ein Einzelkind gefühlt haben? Mehrfach kränkelnd? Einmal musste er mehr als ein Vierteljahr lang der Schule fernbleiben. Schon als Kind war er extrem kurzsichtig. Später entfernte ihn das Internat von den Geschwistern. Und eben der Altersunterschied: drei Jahre zum Bruder, neun Jahre zur Schwester. Mit der damals im Vergleich zu heute später einsetzenden Pubertät waren sie für ihn, den Eigenbrötler und Einzelgänger, wohl zu kindlich, um als Vertraute oder Gesprächspartner Erwähnung zu finden.

Die Geschwister waren offenbar selten mit den Eltern zusammen. Ihr Ersatz war das Kindermädchen, später die Gouvernante. Kein Wunder, dass Walter selbst die flüchtige Nähe der Mutter abends am Bett wie ein seltenes Geschenk empfand, ein kurzes Streicheln über das Haar oder ein schneller, auf die Wange gehauchter Kuss. Er genoss es wie eine Auszeichnung, zugleich verbunden mit ungestillter Sehnsucht nach Zärtlichkeit und Zuwendung. So gewann der als sehr in sich gekehrt beschriebene Junge vor allem der Dingwelt um sich herum phantasievolles Leben ab, in dem die Mutter manchmal schemenhaft erscheint. Ein Freund beschreibt ihn als »versponnen, einsam, als äußerst egozentrisches Kind«. Seine Tiefe sei oft die Tiefe eines »engen, lichtlosen Schachtes, der mit der Umwelt nicht kommunizierte«.

Seine Phantasie beschäftigt sich immer wieder mit den Dingen, die sein Zimmer oder die Wohnung der Eltern bereithalten und die er zu eigenem Leben erweckt. In dem Kapitel »Wintermorgen« erzählt er in der »Berliner Kindheit um neunzehnhundert« von einer kleinen Begebenheit: Ein Kindermädchen heizt den Ofen in seinem Zimmer an und schiebt einen Bratapfel in die Röhre. Benjamin entfaltet daraus eine zauberhafte Welt, angestrahlt vom Feuer des Ofens, wo es sich vor Kohlen »kaum rühren konnte«. Und doch war es »ein Gewaltiges, das dort in nächster Nähe, kleiner als ich selbst, sich einzurichten begann und zu dem sich die Magd tiefer bücken musste als zu mir«. Er beschreibt eine »Reise durch das dunkle Land der Ofenhitze und den schaumigen Duft des Bratapfels, der aus einer tieferen, verschwiegenen Zelle des Wintertages kam als selbst der Duft des Baumes am Weihnachtsabend«.

Dass ihm in dem Buch die Eltern kaum in den Sinn kommen, auch nicht die Geschwister mag damit zusammenhängen, dass er das Manuskript erst in der Emigration, in Paris, abschließt, in der Phase seines kurzen Lebens, in der er sich unendlich verloren und materiell eingeschränkt fühlte. Das könnte unterschwellig dazu beigetragen haben, sich an Kindheitsbilder zu klammern, in denen Milch und Honig fließen und eine sorgenfreie materielle Sicherheit herrschte. Es ist das Leben im reichen Westen Berlins, das ihm Kindheit war: »In dies Quartier Besitzender blieb ich geschlossen, ohne um ein anderes zu wissen. Die Armen – für die reichen Kinder meines Alters gab es sie nur als Bettler.« Bestenfalls, so sinnierte sein Biograf Werner Fuld, gab es sie für ihn in der Vorweihnachtszeit, wenn den Handwerkern und Heimarbeitern erlaubt wurde, die Weihnachtsmärkte der Villenviertel mit dem selbst gebastelten Spielzeug, den Rauschgoldengeln und bronzierten Nüssen zu beschicken. Da hätte das Kind »dunkel ahnen können, dass es noch eine andere Welt als die seiner Klasse gab«.

Hier beginnt sich die Erfahrungswelt der drei Geschwister zu unterscheiden. Walter erlebte noch die ungebrochene Welt des jüdischen Berliner Großbürgertums, das im 18. Jahrhundert durch die Salons und im 19. Jahrhundert durch die rasante Industrialisierung in eine Aufstiegsgesellschaft führte, deren Liberalität und intellektuelle Prägung auch jüdisch bestimmt war. Die war für Georg und Dora kaum noch zu spüren. Eine Berliner Gesellschaft, »getragen von kultureller Kreativität wie dynamisch-brutalem Erwerbssinn«, wie es in Klaus Siebenhaars »Berliner Gesellschaft« heißt, »die zusammengenommen eine Lebenskunst hervorbrachte, welche allmählich alles Enge und Provinzielle abstreifte, so dass Theodor Fontane beruhigt konstatierte: »(…) der Blick hat sich erweitert, er geht über die Welt.«

Die trügerische Sicherheit des Berliner Judentums, ihre Hoffnungen, ihr Denken und Fühlen noch im »Zeichen von Untergang und physischer Vernichtung« beschwört Lion Feuchtwanger in seinem Roman »Die Geschwister Oppermann«. Die Brüder Martin, Edgar und Gustav stehen für Weltoffenheit, für Kultur, für sprühende Intellektualität, und, wie Siebenhaar es sieht, sie sind Leitfiguren des wirtschaftlichen und kulturellen Modernisierungszentrums Berlin. Feuchtwangers Roman, in der Villa Aurora im amerikanischen Exil geschrieben, erinnert an den »Glanz und Esprit« dieser die Berliner Gesellschaft so nachhaltig prägenden jüdischen Großbürgerlichkeit. Die Tragik dieser Elite war, gerade auch im Bewusstsein der tiefen kulturellen Verwurzelung mit ihrem Deutschland, die Unfähigkeit, die Gefahr dessen rechtzeitig zu erkennen, was nach 1933 folgte.

Anders als bei Georg Benjamin und vor allem bei Dora, die sich im und nach dem Ersten Weltkrieg politisieren sollten, dauert es bei Walter länger, ehe er seinen politischen Standort erkennen lässt. Georg hatte als Soldat gelernt, sich von der Vorstellung zu trennen, dass es eine Oberklasse gibt, in der er quasi Geburtsrecht hat. Walter dagegen, der keine große Mühe hatte, als untauglich gemustert zu werden, verbringt seine Studienzeit über den Krieg hinaus an wechselnden Universitäten von Berlin und München über Freiburg bis nach Bern. Ein früher Studentenführer, der einer idealistischen und unpolitischen Jugendbewegung die Treue hält. Eine Haltung, die er auf die akademische Jugend übertragen wollte.

Der Ursprung dieses Denkens hat zu tun mit dem Wechsel vom Berliner Kaiser-Friedrich-Gymnasium in das Internat Haubinda in Thüringen. Er lernt dort die pädagogischen Ideen Gustav Wynekens kennen und damit ein Denken, das ihn mehr als ein Jahrzehnt bestimmt. Sein Biograf Werner Fuld konstatiert, dass er dort »ein Verfechter eigenwilliger Jugend und ein Protagonist der ›entschiedenen Jugendbewegung‹ wurde«. Er nahm bis zu seinem Bruch mit Wyneken Anteil an einem Denken, das bis in die Sprachbilder hinein ein Pathos entfaltete, das später schrecklich missbraucht wurde. So wurde Wyneken als »Führer« apostrophiert, und Martin Gumpert, Mitbegründer des »Anfangs«, einer Zeitschrift der Jugendbewegung, sprach im Blick auf die ersten Aufsätze über Führer und Gefolgschaft in der Zeitschrift von einer »mystischen Mitschuld am Nationalsozialismus«. Auch Wyneken ist später entsetzt darüber, was aus diesen Formeln seines Pathos »vom Einsatz für die Sache, vom Aufhören des Einzelnen, vom neuen Glauben« geworden ist. »Mit diesem Ruf«, zitiert ihn Fuld, »sind meine Freunde als Freiwillige in den Krieg gezogen und mit diesem Ruf auf den Lippen gestorben. Das Echo dieses Schreies ist in der Luft geblieben, vom falschen Messias erbeutet und entstellt, klingt es heute in den Ohren einer neuen Jugend, die neuem Elend entgegentaumelt.«

Die späte Einsicht Wynekens, der 1914 die Jugend noch für den Krieg begeistern wollte, hatte Benjamin vorweggenommen, als er genau deshalb mit ihm brach. Anders als Georg war er Teil »jener Jugend, aus der Hitler später seine Anhänger gewinnen konnte, und hatte bereits ihr Vokabular mitgeformt«, schlussfolgert sein Biograf. Nur seine rechtzeitige Distanzierung von Wyneken habe ihn vor der apologetisch vernichtenden Phrase einer »idealistisch missbrauchten Jugend« gerettet. Welch ein Anspruch an den kaum 18-jährigen Walter Benjamin, dessen Politisierung gerade erst begann und der sich jedenfalls der unglaublichen Kriegsbegeisterung dieser Jahre schon aus eigener Einsicht entzog.

Dora war 1914 mit Beginn des Ersten Weltkrieges dreizehn Jahre alt und erlebte die Kriegsjahre und den Zusammenbruch des Kaiserreiches ohne die Erlebnisräume der Brüder. Sie war nicht gefesselt an eine untergegangene höfische Welt, die für Walter noch Wirklichkeit war, aber schon für Georg kaum noch Bedeutung hatte. Georg erlebte als Soldat den Wahnsinn des Stellungskrieges und des Giftgaseinsatzes. Er war 1918 von der Front in das revolutionäre und aufrührerische Berlin zurückgekehrt und sympathisierte mit den Soldatenräten und der Novemberrevolution 1918/19, die mit dem Kieler Matrosenaufstand begann und mit der Ausrufung der Republik endete. Egon Erwin Kisch, der Prager Weltbürger, vermittelt in seinen Kriegstagebüchern, was Georg und seine Generation im »Stahlgewitter« ertragen mussten. Eine Erfahrung, die beide in die kommunistische Partei führte. Für beide war die bürgerlich kapitalistische Welt an ihr Ende gekommen und die Oktoberrevolution das Vorzeichen einer Gesellschaft der Gleichen und Freien.

Für Pauline und Emil Benjamin war die bestmögliche Erziehung und Bildung der Kinder selbstverständlich. Alle drei schlossen eine akademische Ausbildung ab. Vater Benjamins Handel mit Teppichen und Antiquitäten florierte. Er war Teilhaber eines Auktionshauses, Aufsichtsratsmitglied und Aktionär einiger anderer Berliner Firmen und Anteilseigner am »Eispalast«, der später in Berliner Scala umbenannt wurde. Walter begleitete den Vater einmal in den Eispalast, wo er viele der seltsamen Gestalten, die nur eine Großstadt hervorbringt, aus der sicheren Rangloge beobachten konnte. Unter ihnen befand sich jene Hure in einem weißen, sehr eng anliegenden Matrosenanzug, die, nach Walters eigenem Bekunden, seine erotischen Phantasien auf viele Jahre bestimmte.

Sein Frauenbild ist vielfach als konservativ beschrieben worden. Aber es ist vielschichtiger, oft männlich arrogant und dann wieder von dem Wissen bestimmt, wie sehr ihm Frauen überlegen sind. Frauen spielen in seinem Leben immer wieder eine wichtige Rolle. In der Jugend lebt er seine Sexualität auf dem Liebesmarkt aus, was er nicht verschweigt, und lernt erst nach und nach zu begreifen, welche Ausbeutung da vorliegt. Er beschreibt in dem Kapitel »Tiergarten« seiner Kindheitserinnerungen einen irritierenden Moment, der mehr bedeuten könnte als das, was er eher zwischen den Zeilen erkennen lässt. Es geht erneut um sein Frauenbild. Er nimmt als Metapher: einen Müßiggänger, der sich in der Stadt verirrt. »Da müssen Straßennamen zu dem Irrenden sprechen wie das Knacken trockner Reiser und kleine Straßen im Stadtinnern ihm die Tageszeiten wie eine Bergmulde widerspiegeln.« Diese Kunst habe er erst spät erlernt. Sie habe »den Traum erfüllt, von dem die ersten Spuren Labyrinthe auf den Löschblättern meiner Hefte waren«. Dann kommt ihm noch ein anderes Bild labyrinthischer Erfahrung in die Erinnerung, dem die Ariadne nicht gefehlt hat. Der Weg in dieses Labyrinth führte über die Bendlerbrücke, »deren linde Wölbung die erste Hügelflanke wurde. Unweit vor ihrem Fuße lag das Ziel: Der Friedrich Wilhelm und die Königin Luise, die auf runden Sockeln aus den Beeten ragten wie gebannt von magischen Kurven, die ein Wasserlauf vor ihnen in den Sand schrieb.«

Begleitet von seinem »Fräulein«, besucht er seinen Lieblingsplatz im Tiergarten. Einen Platz, der durch nichts verraten habe, dass hier, nur wenige Schritte von dem Korso der Droschken und Karossen entfernt, »der sonderbarste Teil des Parks schläft. Hier nämlich oder unweit muss ihr Lager Ariadne abgehalten haben, in deren Nähe ich zum erste Male, und um es nie mehr zu vergessen, das begriff, was mir als Wort erst später zufiel: Liebe. Doch gleich an seiner Quelle taucht das Fräulein auf, das sich als kalter Schatten auf sie legte.«

Diese irritierende Erfahrung ist wie ein Hinweis darauf, dass sein Frauenbild der Ariadne gleicht, die ihn, am Faden haltend, aus allen Verirrungen holt, wie sie ihn auch auf den Weg zu Luise führte, die steinern auf hohem Sockel stand. So wie seine Frau Dora Sophie Pollak oder seine große Liebe Asja Lacis? Und stand nicht auch seine Mutter für ihn auf hohem Sockel?

Mutter und gleichermaßen der Sohn wussten nichts über die Geschäfte des Vaters. In der patriarchalischen Welt um 1900 blieb es das Geheimnis des Familienoberhauptes, der keinen Anlass sah, darüber zu reden, wie er den Unterhalt für die Familie verdiente. Im Hause hatte wiederum allein die Mutter die Schlüsselgewalt über alles, was in diversen Schränken und Kommoden verborgen war. Bei mancher Gelegenheit fand Walter auf diese Weise Zugang zu dem, was er den »Silberschatz« der Familie nannte. Darunter jeweils im dreißiger Satz Messer und Gabeln, Hummerbesteck, Löffel für Suppe und Dessert und verschiedenste Messerbänkchen. Dazu Tischdecken und Servietten aus schwerem Leinen. Im Haus an den Wänden zeitgenössische bildende Kunst in schweren Rahmen und in Flur und Garten Kopien griechischer Götter und sicher auch Originale, die Emil auf dem florierenden Markt griechischer oder ägyptischer Kunst in Paris, aber auch in Berlin erstand.

Es gab eben nicht nur die Nofretete, die James Simon ganz legal nach Deutschland ausführen konnte, als sie bei einer von ihm finanzierten Ausgrabung im Tal der Könige in Ägypten in ihrem unfassbaren Ebenmaß aus der Erde gehoben wurde. Er vermachte sie später großzügig der Stadt Berlin. Simon stand für ein Mäzenatentum, das typisch war für die jüdische Gesellschaft in der preußischen Hauptstadt.

Mit Unterbrechung der vier Kriegsjahre war auch Georg Benjamin immer in Berlin zu finden, wo er sein Medizinstudium zum Kinderarzt absolvierte. Dora und Georg hatten daher den engsten Kontakt miteinander. In Georgs Praxis half Dora mit, sooft es das Studium zuließ. Für sie waren die Erfahrungen mit den Kindern, die Georg behandelte, die oft unterernährt waren und auf der Straße leben mussten, auch Grundlage für ihre Dissertation, in der sie die Lage der Heimarbeiterinnen für Familie und Kindererziehung untersuchte.

Nach dem Studium und im Beruf zeigten die Benjamin-Kinder erst im jungen Erwachsenenalter in den zwanziger Jahren immer wieder geschwisterliche Hilfsbereitschaft, etwa bei Gelegenheit einer Ausstellung, die wesentlich von Dora kuratiert wurde, und sie ließen dabei erkennen, dass sie die Welt um sich herum mit zunehmend gleichen Augen sahen, mit wachsender Skepsis, aber als linke Intellektuelle mit ähnlichen politischen Hoffnungen. Gemeinsame Interessen entwickelten sie aus dieser politischen Haltung, wobei Walter nur dann und wann dabei sein konnte. Anders war es in der Emigration, die Dora und Walter, bis zum Überfall der Wehrmacht auf Frankreich, gemeinsam in Paris verbrachten. In dieser Zeit wachsen sie mehr zusammen, als in all den Jahren zuvor dazu Gelegenheit war.

Im Lesesaal des Benjamin-Archivs in der Luisenstraße, im Schatten des Charité-Hochhauses in Berlin, erscheinen auf dem Bildschirm des Computers Briefe, die Dora oder Georg an Walter geschrieben haben. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Archivs hat sie vorsorglich für den Besucher aufgerufen. Ein Klick, und sie werden auf dem Bildschirm sichtbar. Sie führen in die Zeit der Emigration nach Paris und zeugen von großer Herzlichkeit der Geschwister untereinander. Der Lesesaal mit seinen sechs Schreibtischen ist an diesem Vormittag ausgebucht. Großrahmige Fotos im Garderobenraum und an den Wänden erwecken den Eindruck, als ob Walter Benjamin den Besuchern über die Schulter schaut. Und immer wenn ich die Post lese, die da vor fast acht Jahrzehnten abgeschickt wurde und seinen Adressaten fand, habe ich ein unwohles Gefühl. Es braucht immer wieder Überwindung, trotz der Jahre, die dazwischenliegen, als Mitleser die Intimität dieser Briefe zu stören.

Im Februar 1935 schreibt Dora zum Beispiel aus Paris ihrem Bruder Walter nach Dänemark, wo er Gast im Hause seines Freundes Bertolt Brecht ist, dass es ihr gesundheitlich etwas besser gehe und welche Schwierigkeiten sie habe, eine bezahlte Arbeit zu finden. »Aus Berlin«, heißt es dann, »habe ich regelmäßig ganz gute Nachrichten«, und ob sie ihm schon mit anderer Post darüber geschrieben habe, dass eine Freundin auf ihren Wunsch hin »zu Weihnachten sehr schöne Bilder von Georg gemacht hat«. Sobald sie die bestellten Abzüge in den Händen habe, werde sie ihm eins schicken. Dann beschreibt sie vor der Abschiedsfloskel, dass in Paris »tiefer Winter mit dickem Eis auf den Straßen und eisigem Winde« herrsche.

Georg war Weihnachten 1933 überraschend aus der »Schutzhaft« entlassen worden. Wie er waren tausende Kommunisten und Sozialdemokraten nach dem Reichstagsbrand verhaftet und in Konzentrationslager gebracht worden. Er war drei Jahre in Freiheit, ehe er 1936 erneut verhaftet wurde. Jetzt, da sie nur schwer Kontakt halten können, suchen sie einander auf, und sei es nur in Briefen oder guten Gedanken. Und Walter mag Dora in Paris von seinem engsten Freund Gerhard Scholem erzählt haben, von seiner Ehe mit Dora Sophie Pollak und ihrem Scheitern und seiner großen Liebe zu Asja Lacis.

Für Walter hatte es im Jahre 1915 anlässlich einer Diskussion über einen Vortrag von Kurt Hiller über den »Sinn der Geschichte« eine schicksalhafte Begegnung gegeben, als er erstmals Gerhard Scholem traf. Wenig später lud er ihn zu einem Gespräch in die väterliche Grunewaldvilla ein. Es wurde der Beginn einer lebenslangen Freundschaft, eines lebenslangen Dialogs und eines Briefwechsels, der für das Denken Walter Benjamins von allergrößter Bedeutung war und – wie sein Biograf schreibt – »bedeutend für das Verständnis Benjamins und unentbehrlich für seine Schriften«.

Walter hatte 1917 Dora Sophie Pollak, geborene Kellner, geheiratet und mit ihr einen Sohn, Stefan, der 1918 geboren wurde. Freunde beschrieben die Ehe als schwierig. Sie wurde nach 13 Jahren geschieden. Die Scheidung wurde zum Rosenkrieg, der von einer Heftigkeit war, die Walter und Dora über Jahre auseinandertrieb. Als Walter dann aus Deutschland floh und nach Paris emigrierte, kamen sie sich erneut näher. Immer wieder gab Dora Sophie ihm kostenlos Unterkunft in ihrer Pension an der Riviera, wenn er finanziell mal wieder in größten Schwierigkeiten war.

Als Ehepartner hatten sie um 1920 gemeinsam die Auseinandersetzung mit Vater Emil zu verkraften, der dem Sohn mitteilte, dass er ihn und seine Familie nicht weiter finanziell unterstützen könne. In Briefen Walters ist das nachlesbar: Um Kosten zu mindern, sollte das Ehepaar mit in die Grunewaldvilla ziehen und damit die eigene Wohnung aufgeben. Gleichzeitig drängte der Vater darauf, dass Walter endlich seinen Lebensunterhalt allein bestreiten sollte. Er schlug ihm vor, in den Buchhandel oder die Verlagsbranche zu gehen. Grund für diese Forderung war die angeblich schlechte Geschäftslage, und es kam zum großen Krach. Walter schien es unvorstellbar, dass er sich zurück in das Elternhaus begeben und sich und seine Familie unter die Kuratel seines Vaters stellen sollte. Die Haltung Emil Benjamins führte dazu, dass Walter mit Frau und Sohn vorübergehend zu dem befreundeten Ehepaar Gutkind zog.

Die Atmosphäre des jüdischen Haushaltes der Gutkinds regte Walter an, Hebräisch zu lernen. Während weder Georg noch Schwester Dora auf ihre jüdische Identität rekurrierten, sah sich Walter von den Gutkinds und seinem Freund Gerhard Scholem gedrängt, sich intensiv mit jüdischem Gedankengut zu beschäftigen. Gleichzeitig wurde ihm nahegelegt, nach Palästina zu ziehen, was Scholem, der nach Palästina auswandern wird und später als Professor an der Universität in Jerusalem lehrte, ihm immer wieder auch nach 1933 empfahl. Für Benjamin wäre die Auswanderung nach Palästina nach eigenem Bekunden so etwas wie die Flucht eines in Europa Gescheiterten gewesen, was ihn immer zögern ließ, darin eine Alternative zu sehen. Scholem hingegen sah Palästina nicht als Flucht, sondern als Heimkehr, keine Resignation, sondern Hoffnung.

Walter hoffte auf eine Habilitationsaussicht in der Schweiz. Er war noch einmal zu einer Unterredung mit den Eltern nach Berlin gereist, wo die Situation derart eskalierte, dass er notierte: »Hier ist die erste Woche fürchterlich verlaufen.« Nach einem Monat mit Familie in der elterlichen Villa kam es zum totalen Bruch. Später sagt er über diese Zeit, »dass es mir elend gegangen ist wie fast nie in meinem Leben«. Auch Georg Benjamin zieht aus der Villa der Eltern aus und in ein Ledigenheim, das ihm das Gefühl gibt, näher bei den Menschen zu sein, deren Elend er als Arzt erkennt und für deren Belange er später als Bezirksabgeordneter für die Kommunistische Partei auch politisch eintritt.

Die Familie zerbrach. Zu unterschiedlich waren die Haltungen und Werte, die sich jeweils für Emil und Pauline Benjamin an einer untergegangenen und für Walter, Georg und Dora an einer erhofften, vielleicht heraufziehenden Welt orientierten. Emil und Pauline blieb es erspart, den Zusammenbruch ihrer Welt und das kulturelle und zivilisatorische Desaster der Nazizeit zu erleben. Emil starb 1926, und Pauline folgte ihm vier Jahre später.

Das einzige Mal, dass Dora in den Kindheitserinnerungen Walter über den Weg läuft, lässt sich dem vorletzten Kapitel mit dem Titel »Der Mond« entnehmen, das von einem Traum erzählt. Wenn der Mond ihm als nächtlicher Besucher in sein Zimmer scheint, beschreibt er einen Moment, in dem der Erdtrabant zum Mythos des Unheils wird, das da heraufzieht. Ein Unheil, das auch Walter als Emigrant und Flüchtling ereilen wird und das er ahnungsvoll so beschreibt: »Der Mond, der voll am Himmel gestanden hatte, war plötzlich immer schneller angewachsen. Näher und näher kommend, riss er den Planeten auseinander. (…) Und das Geländer des Balkons (…), auf dem die Meinigen mich ein wenig starr umgaben wie auf einer Daguerreotypie, es zerfiel in Stücken, und die Leiber, die ihn bevölkert hatten, bröckelten geschwind nach allen Seiten auseinander. Wo ist Dora?«, hörte er seine Mutter rufen.

Es war Dora, die eines Tages, vermutlich um 1920, ihre Freundin Hilde Lange mitbrachte und sie der Familie im Grunewald vorstellte. Dabei werden sie auch, hoffentlich öfter lachend, über ihre Erfahrungen an der Universität erzählt haben, wo Studentinnen noch immer eine Ausnahme waren. Dora studierte Betriebswirtschaft und Hilde Jurisprudenz, eine Männerdomäne, in der durchzuhalten es Kraft und Stehvermögen brauchte. Dora und Hilde stützten und ermutigten einander, um der chauvinistischen Wirklichkeit an den Hochschulen und unter den Professoren zu trotzen. Ihre Freundschaft sollte buchstäblich ein Leben lang dauern. Nur während der NS-Zeit waren sie getrennt, als Dora nach Paris und später in die Schweiz emigriert war. Aus Hilde Lange wurde Hilde Benjamin, sie und Georg hatten einander gefunden und geheiratet. Eine Liebe auf den zweiten Blick.

2. KAPITELDie Benjamins

Rotkäppchen-Sekt perlt im Glas. Zeit, endlich anzustoßen. Die kleine rundliche Frau hat sich mit einer kurzen Rede bedankt. Tuscheln und Lachen und freundliche Nervosität um sie herum. Blumen und Grußkarten werden hereingereicht. Es ist der 5. Februar 1967, Hilde Benjamin, Justizministerin der DDR, feiert ihren 65. Geburtstag. Das Geschenk, das ihr die Mitarbeiter ihres Ministeriums gerade feierlich überreicht haben, ist ein schmucker Pappkarton, fünfeinhalb Kilogramm wiegen die darin gesammelten Dokumente und Manuskripte, auf genau hundert mit Pappe verstärkten DIN-A-4-Seiten, Daten und Fakten, von der Geburt in Bernburg bis zum heutigen Geburtstag, den sie in Ostberlin, Hauptstadt der DDR, feiert. Die Freude ist ihr anzusehen. Neugierig blättert sie durch, was ihre Mitarbeiter zusammengetragen haben. Auf der ersten Seite prangt in Schmuckbuchstaben handgeschrieben die Widmung: »Unserer Genossin Dr. Hilde Benjamin …« Die Genossen haben das Geschenk edel verpackt: Der grün schimmernde Karton wirkt wie mit Leder überzogen. Drei elegante, in sich verschachtelte Quadrate sind der goldene Schmuckrahmen auf dem Deckel; goldgeprägt ist auch die schwungvolle Unterschrift der Jubilarin (»Dr. Hilde Benjamin«). Auf den hundert durchnummerierten Seiten, nur die letzten sechs bleiben leer, finden sich amtliche Dokumente, Fotos, Briefe, Zeitungsausschnitte als »nach Sinn und Absicht (…) bescheidene Arbeit überreicht«, heißt es im Geleit aus der Feder ihres Stellvertreters.

47 Jahre später hebt Ursula Benjamin, Hildes Schwiegertochter, mit einiger Anstrengung den gut erhaltenen Karton auf den kleinen runden Tisch, der in der Bibliothek ihrer Wohnung steht. Sie lebt in einem östlichen Bezirk von Berlin. Seit dem Tod ihres Mannes Michael verwaltet sie auch den Nachlass ihrer Schwiegermutter, den noch der Sohn geordnet hatte.

Hier sitzen wir zusammen und sprechen über Hilde und Michael, über Mutter und Sohn, über DDR und BRD. Auch darüber, warum die DDR bereits seit mehr als zwanzig Jahren Geschichte ist. Meist finden sich zwei der sechs Enkel ein, Laura und manchmal Jakob. Beide haben ein herzliches Verhältnis zur Großmutter, wie alle Enkel. Ihr Sohn Georg, Vater von Laura und Jakob, lebt und arbeitet in Kiew. Um Verwechslungen zwischen ihm und dem gleichnamigen Großvater zu vermeiden, rät Georg bei einem Aufenthalt in Berlin, ihn im Buch nicht Georg, sondern Grischa zu nennen, es sei sein Kosename: »So nennt mich ohnehin jeder.«

Wir trinken Tee oder Kaffee. Manchmal ist es, als säßen die mit am Tisch, von denen überwiegend die Rede ist und über die ich schreiben will; Grischas Großvater Georg und sein berühmter Bruder Walter Benjamin. Ihre Briefe sind bei Ursula verwahrt, und ich darf in ihnen lesen. In jeder Zeile über ihren Alltag damals, vor dem Ersten Weltkrieg, in der Zeit der Weimarer Republik und nach der Machtübernahme der Nazis, finde ich darin Hoffnungen und Schrecken. Walter Benjamin und Georg Benjamin, der drei Jahre jüngere Bruder, »Arzt und Kommunist«. So lautet auch der Titel eines kleinen Buches über ihn, der bis zu seiner Verhaftung 1933 amtlicher Schularzt im Wedding war. Und auch Hilde Benjamin, geborene Lange, Georgs Frau, und ihr Sohn Mischa, der unter den Nazis als »Mischling« geführt wurde, Vater Georg Benjamin war Jude, Hilde hatte den »Ariernachweis«.

Von deutschen Leben ist also zu erzählen, von Biografien mit Erfolgen und Irrtümern ist hier zu berichten. Sie wollten eine gerechtere und humanere Welt als die, die sie vorfanden. Sie sind auf der politischen Linken zu finden und zeigen sich abgestoßen von der rassistischen Menschenfeindlichkeit der Nazis. Geboren um die Wende zum 20. Jahrhundert, wollen sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, das geprägt ist von Herkunft und späterer Überzeugung. Eine Familiengeschichte.

Hildes gesammeltes Leben auf 100 Seiten ist eine wichtige Quelle im Nachlass der Benjamins. Mit ihrer Durchsicht beginnt meine Recherche. Sie alle waren im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Hilde und Georg in der Kommunistischen Partei und Walter Benjamin mit der Macht der Worte, als Kritiker und Autor sowie als Mitarbeiter am Institut für Sozialforschung in Frankfurt, wo die berühmten Professoren Horkheimer und Adorno lehrten und forschten. Auch die Jüngste im Haushalt der Benjamins, Schwester Dora, gehörte dazu.

Ursula verwahrt auch den Nachlass ihres Mannes, Hildes Sohn Michael Benjamin, Jahrgang 1932, er war Jurist und Professor, in Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie zu Hause, er starb im Jahr 2000. Auch er war Kommunist, einer, der nach dem Ende der von Moskau dominierten realsozialistischen Welt wortreich über die Ursachen ihres Untergangs nachdachte. Michael Benjamin, seine Frau Ursula und ihre erwachsenen Kinder Grischa und Simone erlebten die Vereinigung als Bürger der DDR. Für die Enkel Laura und Jakob Benjamin, beide zur Wendezeit geboren, ist die Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik die ihrer Eltern und Großeltern und Teil des Schulunterrichts. Ihr Leben beginnt danach.

Über die Benjamins zu schreiben heißt, einzutauchen in das blutige 20. Jahrhundert. Das heißt auch, zu zwei Weltkriegen und dem Erlebnis der Nazidiktatur den eigenen Standort zu finden. Für mich sind die Benjamins auf unterschiedliche Weise spannende Zeugen der jüngeren deutschen Geschichte. Ihren Widerstand bezahlten Georg und Walter Benjamin mit dem Leben.

Nur selten kann geschwisterliche Nähe entstehen. Zu oft waren sie auseinandergerissen. Die Geschwister Walter und Georg und Dora erlebten schon den Ersten Weltkrieg an unterschiedlichen Schauplätzen. Prägend die Hungerjahre danach, die ihr soziales und politisches Engagement formten. Dora bewundert das soziale Engagement von Georg, mit dem sie nach ihrem Studium zeitweilig eng zusammenarbeitet.

Georgs anfängliche Kriegsbegeisterung war angesichts des mörderischen Stellungskrieges und der Millionen toten Soldaten schnell vorbei. Er lernte jeden Tag zu hassen, den er als Soldat erlebte. Seinem Bruder war es gelungen, sich dem Kriegsdienst zu entziehen. Er war extrem kurzsichtig und konnte, mit hilfreichen Attesten ausgestattet, den Weg an die Front vermeiden und stattdessen zum weiteren Studium nach München und Bern gehen.

1918, nach seiner Rückkehr von der Front, begann Georg ein Medizinstudium und wurde amtlicher Schul- und Kinderarzt im Wedding. Das aufrührerische und revolutionäre Berlin der frühen Nachkriegszeit und die deprimierende soziale Lage im proletarischen Berlin brachten ihn über die USPD, einer linken Abspaltung der SPD, zur Kommunistischen Partei. Georg Benjamin kandidierte erfolgreich für die KPD als Abgeordneter in der Bezirksverordnetenversammlung in Wedding. Er zog in ein Ledigenheim, wo er denen näher war, deren soziale Lage ihn beschämte und die er zu lindern suchte.

Dora, 1901 geboren, erhielt ebenfalls eine in aufklärten großbürgerlichen jüdischen Familien selbstverständliche akademische Ausbildung. Sie besuchte die Gymnasialkurse für Mädchen und lernte dort die spätere Freundin Hilde Lange kennen, ein Jahr jünger als sie. Dora studierte Nationalökonomie, promovierte an der Universität Greifswald. Später arbeitete sie in verschiedenen Bereichen der Sozialfürsorge und für das sozialistische Gesundheitshaus in Kreuzberg. Sie führte die Freundin zu Hause ein, und so fügte es sich, dass Georg und Hilde sich nahekamen, sich verliebten. 1926 heirateten sie.

Hilde gehörte zu den ersten Frauen, die Rechtswissenschaften studierten; seit kurzem konnten Frauen auch das zweite Staatsexamen ablegen. 1928 wird sie sich im Wedding als Anwältin niederlassen, wo schon Georg seine Arztpraxis hat. Sie gründet eine Anwaltskanzlei, verlässt die SPD und tritt wie Georg in die Kommunistische Partei ein. Bis zur Machtübernahme der Nazis 1933 haben sie gerade noch fünf gemeinsame Jahre vor sich – und erstmal eine Durststrecke: Erst in den beiden letzten Jahren konnten sie auch materiell aufatmen. Endlich reichte das Einkommen für eine größere Wohnung.

Hildes Schwester Ruth, 1908 geboren, wird 1927 Deutsche Meisterin im Kugelstoßen und stößt mehrfach Weltrekord. Bruder Heinz Lange wird Ingenieur. Die Eltern, Adele und Walter Lange, hatten ihnen ein liberales Zuhause geboten. Der Vater wechselte von den Solvay-Werken in Bernburg als Direktor zu einer Firma des Konzerns in die Reichshauptstadt. Berlin wurde das neue Zentrum der Familie.

Als die Nazis im März 1933 an die Macht kommen und der brennende Reichstag eine erste Welle der Verhaftungen von Kommunisten und Sozialdemokraten auslöst, wird auch Georg verhaftet und in das KZ Sonnenburg gesperrt. Hilde erhält Berufsverbot. Das entsprechende Schreiben trägt die Unterschrift von Roland Freisler, der später als Präsident am »Volksgerichtshof« auch die Geschwister Scholl (Weiße Rose) und die Hitler-Attentäter des 20. Juli 1944 zum Tode verurteilt. Er war für tausende Todesurteile verantwortlich.

1933 fliehen Walter und Dora Benjamin aus Deutschland und emigrieren nach Frankreich. Da Georg zu dieser Zeit von den Nazis in »Schutzhaft« genommen wurde und damit Emigration nicht möglich war, beginnt für Hilde die Schreckenszeit der nationalsozialistischen Rassenpolitik. Sie bangt um das Leben ihres jüdischen Mannes und um den gerade einjährigen Sohn Michael, der als »Mischling« unter die Rassegesetze der Nationalsozialisten fällt. Es wird ein Martyrium von zwölf Jahren, ehe Berlin von der Roten Armee befreit und für Hilde ein Neuanfang möglich wird.

Auf einer Seite ihres von den Mitarbeitern zusammengestellten Lebenslaufs klebt das offizielle Ministerfoto. Hilde Benjamin sitzt hinter ihrem Schreibtisch. Darauf unscharf einige Papiere, die sie mit der linken Hand fasst und zusammenschiebt, die rechte Hand nach innen gedreht, leicht erhoben, ganz entspannt. Es ist sichtbar die erfahrene erklärende Frau, die das Gegenüber aufmerksam betrachtet. Das Foto ist auch Inszenierung, es will Gewissheit vermitteln über das Ziel: Gemeinsam voran für den Sozialismus. In ihrem Gesicht sind die Erfahrungen eines Lebens zu lesen. Zum Zeitpunkt des so sorgfältig zusammengestellten Geschenks können ihre Mitarbeiter noch nicht wissen, dass sie zwei Jahre später aus dem Ministeramt entlassen wird. Sie ist – so heißt es – aus der Gnade Ulbrichts gefallen, bleibt aber Vorsitzende der Kommission zur Reform des Strafgesetzbuches (StGB).

Die dritte Seite der biografischen Sammlung trägt die Unterschrift ihres Stellvertreters Hans Ranke und den Titel »Zum Geleit«. Dort steht, dass es sich um einen Beitrag aus »festlichem Anlass« handele, der ein »Stück des Lebens, Schaffens und Kämpfens der Hilde Benjamin für das Recht und mit dem Recht in doppeltem Sinne« zeige. Gewürdigt wird ihr Kampf für das »Recht der Unterdrückten« in einer Zeit, als »der Rechtsanwalt und das Mitglied der Kommunistischen Partei Genossin Hilde Benjamin vor den Gerichten und Arbeitsgerichten für die Rechte der Werktätigen eintrat«. Dazu passen Dankesbriefe von Genossen, die damals vor Gericht erfolgreich von ihr verteidigt wurden. Darunter auch ein Prozess im Oktober 1930 vor dem Arbeitsgericht. Walter Kranewitz, Parteiveteran aus Fürstenwalde, erinnert daran, dass Hilde Benjamin seine Verteidigung übernommen hatte. Er war als Betriebsrat fristlos entlassen worden: »Ihr Anwaltswissen war größer als das des Betriebsleiters, der diese Kündigung ausgesprochen hatte; überlegen konnten wir als Sieger über die Weltfirma Pintsch hervorgehen. Unterschrift Walter Kranewitz.«

Das Inhaltsverzeichnis hat dreißig Kapitel. Sie erzählen von Klassenkampf und Klassenjustiz, vom Eintritt in die Partei und davon, dass die Partei der Lebensmittelpunkt war, von politischen Niederlagen und dem Überleben als Kommunistin im Nationalsozialismus. Und von der großen Hoffnung auf den sozialistischen deutschen Teilstaat DDR, der den Faschismus überwinden und den Kapitalismus widerlegen würde. Dennoch schafft der in der edlen Kassette gesammelte Lebensstoff eher Distanz als Nähe. Er erzählt von Ministerin Dr. Hilde Benjamin. Die andere Hilde zeigt sich darin nicht, die Mutter, die ihrem Sohn die Lehrerin ersetzt, weil er nach 1942 keine höhere Schule besuchen durfte. Die liebende Frau, die ohne Rücksicht auf ihre eigene Sicherheit hinter den Mauern der Gefängnisse der Nazis hartnäckig nach dem Gefangenen Georg Benjamin sucht und die ihn immer wieder findet, bis sie ihn nicht mehr erreichen kann.

Seltsam, wie wenig die dreißig Kapitel aus ihrem Leben am Ende mitteilen können. Sie sind wie ein Paravent, der den Menschen dahinter nur schattenhaft erkennen lässt. Doch auch diese offizielle Seite gehört zu Hilde Benjamin, die da als sozialistische Kämpferin ausstaffiert wird, deren Herz nur für die Partei, für die Sache des Proletariats schlägt. Es gibt Hinweise, dass sie in den ersten Jahren der DDR genau so gesehen werden wollte. Der Paravent, der nur das Bild der braven Parteisoldatin hervortreten lässt, bietet auch Schutz, den sie vielleicht brauchte. Anders als Georg Benjamin stammt sie zwar nicht aus großbürgerlicher Familie, ist aber viel zu intellektuell, um als proletarische Kämpferin durchzugehen. Also zeigt sie wenig von dem, was sie mitfühlend in ihren Briefen an Georg erkennen lässt: der Tapferkeit, mit der sie ihm zur Seite stand und die sie auch für die jüdischen Freunde aufbrachte, die immer auf ihre Hilfe zählen konnten. Diesen Teil hielt sie verschlossen, aufgehoben für den Sohn, später für die Enkel und Urenkel, er ist nachzulesen in ihren gesammelten privaten Briefen und Zeugnissen.

1945, als auf der Reichstagsruine bereits die rote Fahne mit Hammer und Sichel weht, erfährt Hilde Benjamin vom Selbstmord ihres Schwagers Walter Benjamin, dessen Fluchtweg über die Pyrenäen an der spanischen Grenze in Portbou an der Costa Brava endete. Mit fünfjähriger Verspätung erreicht sie die Nachricht in einem Brief ihrer Freundin Dora. Die hatte den Krieg in der Schweiz überlebt. Dora wird Hilde sicher auch über die gemeinsame Arbeit mit ihrem Bruder Walter und von ihrem bedrückenden Leben in der Pariser Emigration berichtet haben, wo sie auf eigene wissenschaftliche Ambitionen verzichtete und dem Bruder bei der Abfassung seiner Manuskripte half. Dora engagierte sich in Paris zudem für die Flüchtlingskinder in der Organisation »Assistance Médicale aux Enfants des Réfugiés«.

Ein Jahr später ein weiterer Brief; diesmal ist es amtliche Post der Schweizer Behörden, die nach Verwandten der im Exil verstorbenen Dora suchen. Das Schreiben hatte den Umweg über New York und das dorthin verlagerte Frankfurter Institut genommen, ehe es Hilde in Berlin erreichte. Das Erbe, um das es dabei geht, besteht aus ein paar Büchern und wenigen persönlichen Dokumenten. Dora war völlig verarmt und wurde 1942 von der