19,99 €

Mehr erfahren.

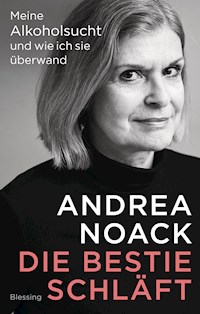

- Herausgeber: Karl Blessing Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Andrea Noack ist eine Frau, die perfekt funktioniert und mitten im Leben steht. Und sie ist jahrelang Alkoholikerin – bis sie eines Tages nicht mehr funktioniert. Ihr ein Arzt sagt, dass sie sterben wird, wenn sie weiter trinkt.

Ihr Buch ist eine schonungslos offene Abrechnung mit ihrem Leben als Süchtige. Um vom Alkohol loszukommen, stellt sich Andrea Noack eine vermeintlich simple Frage: Warum trinke ich? Sie gelangt zu der Einsicht, dass ihr Trinkverhalten, wie das vieler Alkoholikerinnen, Selbstmedikation ist, ihr dabei hilft, schlechte Gefühle zu bekämpfen. Und sie beschreibt, wie sie es schließlich geschafft hat, das Trinken aufzugeben - und die Sucht, diese Bestie auszusperren, egal wie viel Theater sie macht.

Jetzt schläft die Bestie. Andrea Noack ist seit acht Jahren trocken. Dies ist ihr erstes Buch.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 465

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Zum Buch

Andrea Noack ist eine Frau, die perfekt funktioniert und mitten im Leben steht. Und sie ist jahrelang Alkoholikerin – bis sie eines Tages nicht mehr funktioniert. Ihr ein Arzt sagt, dass sie sterben wird, wenn sie weiter trinkt.

Ihr Buch ist eine schonungslos offene Abrechnung mit ihrem Leben als Süchtige. Um vom Alkohol loszukommen, stellt sich Andrea Noack eine vermeintlich simple Frage: Warum trinke ich? Sie gelangt zu der Einsicht, dass ihr Trinkverhalten, wie das vieler Alkoholikerinnen, Selbstmedikation ist, ihr dabei hilft, schlechte Gefühle zu bekämpfen. Und sie beschreibt, wie sie es schließlich geschafft hat, das Trinken aufzugeben – und die Sucht, diese Bestie auszusperren, egal wie viel Theater sie macht.

Jetzt schläft die Bestie. Andrea Noack ist seit acht Jahren trocken. Dies ist ihr erstes Buch.

Zur Autorin

Andrea Noack, Jahrgang 1958, war nach ihrem Studium der Germanistik und Romanistik in Konstanz, Göttingen und Nantes als Creative Director und Texterin für namhafte Werbeagenturen in Frankfurt und Hamburg tätig. Heute arbeitet Noack freiberuflich, sie lebt mit ihrer Familie in Hamburg.

ANDREA

NOACK

DIE BESTIE

SCHLÄFT

Meine

Alkoholsucht

und wie ich sie

überwand

Blessing

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2019 by Karl Blessing Verlag

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: Bauer + Möhring, Berlin

Umschlagfoto: Urban Zintel

Herstellung: Ursula Maenner

Satz: Leingärtner, Nabburg

e-ISBN: 978-3-641-24150-6V001

www.blessing-verlag.de

Inhalt

Hallo, ich bin Andrea

Teil I Der Entzug

Teil II Werde ich es schaffen?

Teil III Rehabilitation

Teil IV Neuer Versuch

Anhang

Anmerkung der Autorin

In diesem Buch erzähle ich sehr offen über meine Suchterkrankung. Zum Schutz der Privatsphäre anderer habe ich jedoch Namen verändert, Personen zusammengefügt, Ereignisse verdichtet und manche Episoden mit Erfundenem angereichert. Dennoch ist die Geschichte wahr, auch wenn der Text keine genaue Abbildung der Realität ist.

Nach dem Meeting gehen Jim und ich die West Fourth Street entlang. »Scheiße. Ich hab tierisch Bock auf einen Drink. Ich meine, ich werde nicht trinken, aber ich würde gerne. Geht dieses Verlangen jemals weg?«

»Na ja, ich bin kein Experte. Aber ich glaube, eher nicht.«

»Na, super«, sagt er und vergräbt die Hände in den Hosentaschen.

»Das ist die schlechte Nachricht. Man kann dieses Verlangen durch nichts ersetzen. Die gute Nachricht ist, dass du lernst, ohne Alkohol zu leben. Du vermisst ihn. Du willst ihn. Du hängst mit einem Haufen anderer Verrückter rum, denen es genauso geht, und du gewöhnst dich daran. Und irgendwann hörst du dich an wie ein ätzender Selbsthilferatgeber. So wie ich.«

Augusten Burrouhgs, Trocken!

Hallo, ich bin Andrea

»Hallo. Ich heiße Andrea und bin Alkoholikerin.«

Nicht, dass es mir leichtfällt, das zuzugeben. Ich habe mir das hart erarbeitet. Sieben Jahre lang, genau gesagt.

Früher sagte ich immer: »Hallo, ich bin Andrea und habe ein Problem mit Alkohol.« Ich konnte das Wort »Alkoholikerin« einfach nicht aussprechen.

Alkoholikerin, wie hört sich denn das an? Das klingt ja, als hätte ich mir schon zum Frühstück mit zitterigen Händen eine Pulle Wodka an den Hals gesetzt. Oder beim Holsten-Club an unserem Kiosk mitgemacht, wo die Vollzeitalkoholiker schon morgens mit ihren Döschen und Kurzen im Park stehen und Party machen, während unsereins mit dem Bus zur Arbeit fährt. So ungefähr bis zehn Uhr vormittags sind sie noch ansprechbar und grüßen nett, danach verstehst du kein Wort mehr. So sehr lallen sie. Das sind Alkoholiker. Aber ich?

Und dann das Wort »trocken«. Dabei denkt man doch an ein Kleinkind, das nicht mehr in die Hose macht. »Trockene Alkoholikerin« klang für mich nach schmutzigen Klamotten, Tatterich, gelalltem Blödsinn und Delirium mit weißen Mäusen. Deshalb sagte ich immer: »Ich lebe abstinent.« Oder: »Ich trinke keinen Alkohol.« Das könnte auch ein gläubiger Muslim sagen. Oder ein Pietist aus dem Schwäbischen.

Noch schlimmer: »nasser Alkoholiker«. Dieser Begriff verbindet all das, was ich bei den Neuzugängen auf der Suchtstation gesehen habe. Vollgekotzt. Vollgepisst. Vollgeschissen. Abszesse. Furunkel. Krampfanfälle. Eiterpickel und Veilchen im Gesicht. Keine Zähne mehr. Keine Kohle mehr. Keine Erinnerung mehr. Gebrochene Arme und Beine. Gehirn und Schließmuskel außer Funktion. So verschwinden sie in ihren Betten. Stündlich geht eine Schwester rein. Und nach einer Woche stehen sie auf, sind frisch und sauber und die nettesten Menschen, die dir je begegnet sind.

Heute weiß ich, dass das alles nur die Spitze des Eisbergs ist und Endstation einer langen Trinkerkarriere. Denn die allermeisten nassen Alkoholiker sehen ganz normal aus, wie du und ich, und sie sind mitten unter uns.

Praktizierende Alkoholiker*innen sitzen abends beim Italiener und lassen sich zwei, drei, ach, heute mal vier Kännchen Chianti bringen. Sie gehen jeden Morgen arbeiten, und abends gönnen sie sich zur Entspannung zwei, drei, vier, vielleicht fünf Bier. Ausnahmsweise auch mal sechs. Sie holen ihre drei Kinder vom Kindergarten und von der Schule ab und bringen sie mit dem Fahrrad nach Hause – eins vorne-, eins hintendrauf, das älteste fährt mit seinem kleinen Puky-Fahrrad vorneweg.

Wenn sie sich mit ihren Mütter-Freundinnen treffen, gibt es zwei, drei Gläser Prosecco. Sie arbeiten hart und haben ihr Leben im Griff, deshalb gönnen sie sich abends eine Flasche guten Rotwein. Sehr guten. Nach einer Weile werden es anderthalb. Irgendwann sind es plötzlich zwei.

Auch ich konnte viele Jahre lang jeden Abend ein, zwei Gläser Rotwein trinken. So lange, bis ich es nicht mehr konnte. Irgendwann musste ich immer weitertrinken. So lange, bis ich vom Stuhl oder ins Bett fiel. Oder eins nach dem anderen.

Jahrelang gehörte ich zu den funktionierenden Alkoholikern. Bei ihnen fällt es nicht auf, dass sie ein Suchtproblem haben, weil sie noch einem Job nachgehen und sozial integriert sind. Oft verdienen sie viel Geld oder arbeiten in kreativen Berufen. Oder beides. Zum Beispiel in einer Werbeagentur oder einer Filmproduktion, wo ohnehin gesoffen und gekokst wird und es nicht weiter auffällt, wenn die halbe Belegschaft um zwanzig Uhr stramm ist wie die Radehacken.

Entschließt du dich dann, der Trinkerei ein Ende zu machen und von nun an nüchtern zu bleiben, gehen die Probleme erst richtig los. Nicht genug, dass es dir wahnsinnig schwerfällt, auf deine gewohnten Drinks zu verzichten. Du wirst auch noch blöd angemacht dafür. Als Spaßbremse oder Spielverderber. Als Gesundheitsapostel oder Besserwisser. Als Langweiler, Spießer oder blöde Kuh, Gutmensch oder Tugendbold. »Mit Andrea ist nichts mehr anzufangen«, heißt es dann. »Mit dem Typen kannst du keinen Spaß mehr haben.« Oder: »Das ist ein ganz komischer Kauz geworden.« Und irgendwann stellst du plötzlich fest, dass du nicht mehr eingeladen wirst und keine Freunde mehr hast. Dann bleiben dir genau zwei Möglichkeiten: Entweder du wirst rückfällig und machst weiter wie zuvor, oder du suchst dir einen neuen Job und neue Freunde. Wie jeder andere Junkie auch.

Wirtschaftswunder

Wann das mit dem Alkohol richtig losging, weiß ich gar nicht mehr.

Eigentlich fing alles sehr vielversprechend für uns an: Der Krieg war vorbei, es wurde für den Wiederaufbau der Bundesrepublik in die Hände gespuckt und viel Geld verdient, wir waren die Kinder des Wirtschaftswunders und immer gut angezogen. Oft waren wir die Ersten in der Familie, die aufs Gymnasium gehen und Abitur machen durften. Was einige von uns jedoch nicht wirklich zu schätzen wussten, sondern so lange von allen möglichen Schulen flogen, bis ihre Eltern sie auf teure Internate, wie am Bodensee oder am Solling, verfrachten mussten. Oder bis sie ohne Abitur irgendwo im Getriebe der Gesellschaft versandet sind.

Ich war ein hübsches und intelligentes Kind und ein braves Mädchen. Damals war es noch etwas Besonderes, gut auszusehen. Nur Filmstars waren schön, der Rest der Menschheit war farblos oder hässlich. Umso merkwürdiger kommt es mir vor, dass ich mit anderen Menschen Schwierigkeiten hatte, seit ich denken kann. Immer wieder geriet ich in ausweglose Situationen, in denen es ganz schlecht für mich aussah, ich nicht weiterkam, keinen Pfennig Geld mehr hatte oder sogar verprügelt wurde. Das konnte ich mir nicht erklären. Was machte ich nur falsch?

Babyboomer

Ich gehöre zur Generation der sogenannten Babyboomer. Das sind die Leute, von denen es einfach zu viele gibt. Wir sind diese rund zwanzig Millionen Menschen umfassende Kohorte der Nachkriegsjahre, also ein Viertel Deutschlands. Wir wurden vor dem Pillenknick 1966 geboren und werden auch die geburtenstarken Jahrgänge genannt. Für uns war alles zu klein: die Kindergärten, die Schulen, die Sporthallen, die Schwimmbäder, die Ausbildungsbetriebe, die Universitäten, die Unternehmen, die uns einstellen sollten. Als demografisches Monster wabern wir schon seit Jahren durch die Medien.

Wir haben gemeinsam die wilde Zeit erlebt, und so wild wurde sie nie wieder.

Die Hippies verbreiteten mit ihrer Musik und dem Qualm ihrer Joints die Botschaft von Liebe und Frieden. Sie entdeckten unter Zuhilfenahme synthetischer Substanzen völlig neue Sphären menschlichen Bewusstseins und machten sie für eine breite Öffentlichkeit zugänglich.

Die außerparlamentarische Opposition pustete den Muff von tausend Jahren unter den Talaren hinfort wie mit einem Laubbläser. Die Frauen beanspruchten das Eigentumsrecht an ihrem Bauch und weigerten sich, nur noch das fleißige Lieschen oder der gute Geist für Papi zu sein, ganz gleich, ob er Handwerker, Chefredakteur oder Bundespräsident war.

Und wir, die etwas später kamen, profitierten davon.

Ich bin 1958 geboren. Zu spät, um einer der in letzter Zeit mit nichts als Häme überschütteten 68er zu sein. Mist. Als ich mit vierzehn Jahren begriff, dass Woodstock unwiderruflich vorbei war und ich ein solches Happening vermutlich nie erleben würde, vergoss ich bittere Tränen. Das tat ich auch, als ich realisierte, dass die Beatles schon getrennt waren, bevor ich überhaupt von ihrer Existenz gewusst hatte.

Doch auch wir Jüngeren brachten einiges zustande. Zum Beispiel 1982 eine der größten Friedensdemos überhaupt. Fast eine halbe Million Menschen protestierte damals in Bonn gegen die atomare Aufrüstung.

Auf der Suche nach Erleuchtung machten wir uns mit dem Bulli auf den Weg nach Indien. In Griechenland beschlossen wir, dass wir erleuchtet genug waren und uns die Weiterreise sparen konnten. Dann saßen wir um ein Lagerfeuer am Strand, sangen Lieder von Simon & Garfunkel oder Crosby, Stills & Nash und steckten ein paar von den Steinen in die Tasche, über die vielleicht schon Parmenides gewandelt war. Oder Sokrates. Oder Platon. Oder alle drei. »The Boxer« war bei jedem Lagerfeuer unsere Hymne – ob beim Klassenfest oder im Urlaub. Wir stiegen in unseren R4 oder unsere Ente und fuhren mit Minimalgepäck nach Frankreich, zelteten wild an der Ardèche oder im Pinienwald vor Biarritz, bis wir von den französischen Gendarmen erwischt wurden und auf den Campingplatz mussten.

Und wir waren viele.

Das sind wir immer noch, obwohl der Tod schon einige von uns dahingerafft hat.

Wenn wir bald in Rente gehen, wird wieder etwas zu klein für uns sein: die Rentenkasse. Denn das schöne Geld, das wir einbezahlt haben, ist längst von unseren Eltern und Großeltern mit vollen Händen ausgegeben worden. So könnte es sein, dass der in jeder Hinsicht üppige Beginn unseres Daseins in einen kargen Lebensabend mündet.

Die eine Hälfte der Babyboomer hat eine großartige Karriere hingelegt. Sie wurden Filmregisseur*in, Lehrer*in, Hochschulprofessor*in, Schriftsteller*in, Unternehmensberater*in, Product Manager*in, Dolmetscher*in, Rechtsanwält*in, Texter*in, Agentur-Inhaber*in, Unternehmer*in, Politiker*in, Lobbyist*in, Spekulant*in, Millionär*in, Außenminister oder Bundeskanzlerin.

Die andere Hälfte dümpelt recht und schlecht vor sich hin. Oder auf und ab. So wie ich.

So eng es jedoch überall für uns gewesen ist, eines gab es für uns immer in Hülle und Fülle: was zu trinken. Hier ein Schlückchen, dort ein Gläschen. Hier ein Bierchen, dort ein Schnäpschen. Ex und hopp und de Schoppe in de Kopp. Nicht lang schnacken, Kopp in’n Nacken. Hoch die Tassen und runter mit dem Zeug. Prost, Prösterchen, Stößchen und chin-chin, Salut und wohl bekomm’s.

Nie nüchtern schlafen gegangen

Lange Zeit bin ich nie nüchtern schlafen gegangen. Sosehr ich mir auch vorgenommen hatte, »heute mal nichts zu trinken« – es klappte nicht. Irgendwo gab es immer noch einen Schluck Alkohol, der auf mich wartete. Bei einer Geburtstagsfeier ein Glas Sekt, zu dem ich nicht Nein sagen konnte. Oder ein Glas Rotwein in der Kneipe, in der wir uns nach der Arbeit häufig trafen. Oder auch zwei. Na gut, dann konnte ich mir zu Hause auch noch meinen Schlummertrunk genehmigen. Entweder stand eine Flasche mit einem Rest Rotwein vom Vorabend auf dem Küchentisch – sorgsam verschlossen mit einem Profi-Vakuum-Flaschenverschluss, bestellt bei Manufactum –, oder ich öffnete eben eine neue. Vorrat war immer ausreichend im Haus. Irgendwann stolperte ich dann ins Bad und putzte mir meine blauen Zähne. Oder auch nicht, und ich fiel gleich ins Bett.

So konnte ich leider mein liebstes Hobby nicht mehr ausüben – denn wie willst du ein Buch lesen, wenn dir die Zeilen vor den Augen verschwimmen? Selbst mit zugekniffenen Augen werden in diesem Zustand die Buchstaben nicht mehr scharf. Ich legte das Buch zur Seite. Dort lag es dann ein paar Jahre. Auf diese Weise verpasste ich Jahrzehnte zeitgenössischer Literatur und vergaß nahezu alles, was ich einst gelesen hatte.

Irgendwann wurde mir klar, dass mit meinem Alkoholkonsum etwas nicht stimmte. Ich recherchierte im Internet nach Privatkliniken, möglichst weit weg von meinem Wohnort Hamburg. Damals, so vor zehn Jahren, war ich der Meinung, mit einem kleinen Urlaub wäre die Angelegenheit erledigt, und meine private Zusatzversicherung für eine stationäre Behandlung würde diese Kosten übernehmen. Beides völliger Quatsch.

Suchterkrankungen sind bei derartigen Verträgen meist ausdrücklich ausgeschlossen. Jedenfalls bei meinem. Da sind die Versicherungen ganz und gar ungnädig. »Uns sind die Hände gebunden. Nach unserem gemeinsamen Vertrag können Sie für Entziehungsmaßnahmen keine Leistungen erhalten. Haben Sie Fragen? Rufen Sie einfach an. Wir rufen gern zurück.«

Und drei Wochen Kur? Reichen niemals aus, um eine langjährige Rotweinkarriere zu beenden. Drei Wochen – so lange dauert schon der Qualifizierte Entzug. Und das ist erst der Anfang.

Teil I

Der Entzug

Ankunft in der Notaufnahme

Ein One-Way-Ticket nach Istanbul ließ die Fassade meines wackeligen Lebens innerhalb weniger Stunden zum Einsturz bringen.

Wir hatten den ganzen Tag zu Hause verbracht. Wir, das sind Thomas und ich, unsere Tochter Marie und Meister Yoda, unser schwarzer Mops. Unsere Wohnung liegt in einer der schönsten Ecken Hamburgs und hat einen großen, überdachten Balkon mit Blick ins Grüne. Manchmal sehen wir unten Leute vorbeigehen und heimlich nach oben kieken. Man meint dann fast zu hören, wie sie sich zuflüstern: »Schau mal, die Balkons. Wie geil sind die denn.« Dann freuen wir uns, denn mit dieser Wohnung haben wir wirklich Glück gehabt. Es gab hundert Bewerber, davon fielen fünfzig weg, weil der Vermieter die vier Zimmer nur an eine Familie mit Kindern geben wollte. Und diese Familie sind wir. Bis heute fallen wir vor Dankbarkeit dafür täglich fünfmal vor Marie auf die Knie.

Den Sonntag verbringen wir gern zu Hause, weil sich bei schönem Wetter ganz Hamburg samt Touristen durch die Parks und an die Elbe wälzt. Oder eine Massenveranstaltung die Straßen verstopft. Wir fahren deshalb lieber samstags raus, wenn nicht ganz so viel los ist.

Es war jedenfalls ein herrlicher Sommersonntag im Juli 2010 und – wie fast jeder Tag – ideal dafür geeignet, ihn mit dem einen oder anderen Schluck Alkohol noch weiter zu verschönern. Ich schlürfte spätestens ab dreizehn Uhr ein Schörlchen nach dem anderen – Weißwein, Mineralwasser, Eis und eine Scheibe Zitrone, wie man sie auch in der Strandperle am Elbufer serviert bekam. Thomas genehmigte sich ein paar Dosen Bier.

Um neunzehn Uhr versammelten wir uns zum Abendessen. Ich hatte bereits einen ordentlichen Pegel und beste Laune. Zu dem leckeren Steak passe ein Glas Rotwein, fand ich, und öffnete eine Flasche Rioja. Bis dahin war noch alles in Ordnung.

Als ich nach dem Abendessen und einem weiteren Liter Wein verkündete, auf den »Tatort« – sonst absolutes Kult- und Pflichtprogramm – hätte ich bei dem schönen Wetter keine Lust, kippte die Stimmung merklich. Daraufhin setzte ich mich an meinen Computer, stöpselte die Kopfhörer ein und hörte Musik.

Daran, was danach passierte, erinnere ich mich nur schemenhaft. Ich trank fröhlich meinen Rotwein weiter, irgendwann kam es zum Streit, und ich hatte von meiner Familie die Nase voll. Kurzerhand buchte ich mir einen Flug nach Istanbul – One-Way bei Condor, sensationell günstig für hundertvier Euro – und sagte, danach würde ich gleich weiter nach Kabul reisen. Diskussionen hin, Diskussionen her. Warum Thomas und Marie ein Problem damit hatten, dass ich allein nach Kabul reisen wollte, verstand ich nicht. An weitere Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern. Jedenfalls fand ich mich gegen zehn Uhr abends in der Notaufnahme des Krankenhauses wieder.

Im Wartesaal saßen mindestens fünfzehn Leute. Ich beschwerte mich lautstark darüber. »Jetzt hör doch endlich auf zu randalieren!«, zischte Thomas. »Das ist ja peinlich.« Also raus vor die Tür. Thomas und Marie kamen mit. Da weder Thomas noch ich Zigaretten eingesteckt hatten, schnorrte ich eine Zigarette von einem jungen Mann im weißen Kittel. Zurück im Wartesaal, trank ich vor lauter Langeweile literweise Wasser aus dem Wasserkühler, bis ich das Gefühl hatte, komplett nüchtern zu sein, und wieder gehen wollte.

Genau in diesem Moment kam jemand und holte mich ab. Nachdem man mir Blut abgenommen hatte, musste ich wieder warten. Als ich endlich an der Reihe war, stellte sich heraus, dass ich 1,7 Promille hatte. Der diensthabende Arzt blickte mir tief in die Augen. »Frau Noack, ich würde Sie gern hierbehalten.«

Doch das wollte ich auf keinen Fall. Denn inzwischen war mein Alkoholpegel erheblich gesunken und ich wieder vollkommen klar. Bildete ich mir zumindest ein. Ich erklärte dem jungen Mann, dass ich erst noch dieses und jenes regeln müsse, zum Beispiel die Betreuung von Kind und Hund, aber sobald dies erledigt sei, würde ich wieder in der Klinik vorstellig werden und den Entzug in Angriff nehmen.

»Wirklich, Frau Noack?«

»Ja, wirklich!« Ich meinte es ernst. Ich hatte wohl einen lichten Moment und außerdem genug von der Trinkerei, auch wenn ich schon wieder dringend einen Schluck gebraucht hätte.

»Versprechen Sie mir das, Frau Noack?«

»Ja, ich verspreche es.« Damit war ich fürs Erste entlassen, und Marie, Thomas und ich fuhren gemeinsam mit dem Taxi wieder nach Hause.

Mein Psychiater

In New York hat ja jeder einen Psychiater. In Hamburg sollte jeder einen haben. Ich habe einen. Doktor Ludwig Gonzenheim. Er hat mit einem Kollegen, Doktor Herrmann Hundt, eine schnuckelige Gemeinschaftspraxis hochgezogen, nachdem er auf die Maloche im deutschen Klinikbetrieb keine Lust mehr gehabt hatte. Nämlich in ebenjener Anstalt, in die ich nun zum Entzug gehen sollte. Übrigens: Der Psychiater ist Mediziner und als Facharzt für die Verschreibung von Medikamenten, sprich Psychopharmaka, qualifiziert, während, im Unterschied dazu, der Psychologe fürs Quatschen zuständig ist.

Ich erzählte Doktor Gonzenheim also die Schote mit der Notaufnahme. Wir amüsierten uns ein bisschen. Das taten wir gern, wir unterhielten uns am liebsten über die Zerrüttung der Welt, über das katastrophale Schulsystem in Hamburg, die Wandlung der Grünen von Revoluzzern zu karrieregeilen Postenschiebern, die immerwährende Überforderung der Stadtreinigung, unnötige Geländewagen, Schlaglöcher, Kinderwagengeschwader, den letzten Rest der uns verbliebenen Renitenz und Idioten. Bei jedem Termin mussten wir uns zügeln, um meine Probleme nicht aus den Augen zu verlieren.

Es stand also zweifelsfrei fest, dass ich in eine Klinik gehen musste, wegen meiner nun erstmals schriftlich dokumentierten Alkoholabhängigkeit.

»F10.2 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (Abhängigkeitssyndrom)« stand auf dem Diagnosezettel, mit dem mich der diensthabende Arzt in die Ungewissheit entlassen hatte.

»Ich könnte natürlich in eine Privatklinik gehen«, fing ich an. »So wie mein früherer Chef, der war in der Betty-Ford-Klinik in Bad Brückenau und ist jetzt seit fünfzehn Jahren nüchtern.«

Pause. Blick.

»Darf ich Ihnen meine ehrliche Meinung sagen, Frau Noack?«

»Unbedingt! Dafür werden Sie doch von meiner Krankenkasse gut bezahlt.«

»Ich halte nichts von dieser Kinderlandverschickung für Manager. Ich bin dafür, dass Sie die harte Nummer durchziehen, liebe Frau Noack. Ab mit Ihnen ins AKH zum Qualifizierten Entzug. Ich kenne den Laden. Sie schaffen das.«

Ankunft AKH

Letztlich war es dann doch nicht so leicht gewesen, überhaupt in den Laden reinzukommen. Die Suchtstation gehört nämlich zur Psychiatrie und ohne eine Notfalleinweisung muss man sich wenigstens ritzen oder fast umbringen, um hier ein Bett zu kriegen.

Montagmorgen um neun Uhr sollte ich dort sein. Allgemeines Krankenhaus Hamburg, Sozialpsychiatrische Abteilung, fünfter Stock, kurz: AKH, SP 5.

Ich hatte in den Tagen davor jeden Morgen anrufen und erklären müssen, dass ich auch ganz bestimmt kommen würde. So testete man die Leute, ob sie es wirklich ernst meinten mit dem Entzug oder ob sie lieber einen Rückzieher machten und sich gleich wieder die Birne zukippten. Zu jenem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass das AKH ein beliebter Treffpunkt vieler Alkoholiker aus der ganzen Stadt und sogar aus dem Umland ist.

Am Abend zuvor hatte ich mir beim Italiener voller Wehmut meine letzten beiden Krüglein Pinot Grigio genehmigt. Zu Hause gab es dann noch ein paar Gläser Rotwein. In Maßen, versteht sich. In Maßen heißt, dass ich ohne fremde Hilfe ins Bett gehen konnte und mich an diesen Vorgang erinnerte.

Trotzdem war ich nicht rechtzeitig aufgestanden und musste auf der Station anrufen, dass es etwas später werden würde. Ich wollte auf keinen Fall meinen Platz verspielen.

Neun Uhr dreißig also. »Frau Noack, wie geht es Ihnen?«

»Super.«

Es wurden eine ganze Reihe von Untersuchungen gemacht. Blut abnehmen, Blutdruck messen, Hände zeigen – Tatterich?

»Gehen Sie doch mal pinkeln, bitte!« Der ganze Kram.

In den Pausen schaute ich mich um. Selten eine so schrottige Klinik gesehen. Und das Klo erst. Es gab nicht mal eine Damentoilette, nur ein Gemeinschaftsklo.

Als Nächstes musste ich zu meinem behandelnden Arzt, Herrn Doktor Schwarz. Wie der Arzt aus der Notaufnahme schaute er mir tief in die Augen. Hübscher Kerl. Ganz jung.

»Frau Noack, gut, dass Sie so früh gekommen sind.«

Wie bitte? Ich war fast zweiundfünfzig, und ich fühlte mich verarscht. Er sprach schnell weiter: »Sie scheinen körperlich noch ziemlich gesund zu sein. Wenn Sie es jetzt, beim ersten Mal, mit der Abstinenz schaffen, haben Sie die besten Chancen, den Rest Ihres Lebens bei guter Gesundheit als trockene Alkoholikerin zu verbringen.«

Den Rest meines Lebens? Um Gottes willen. War der Typ wahnsinnig?

»Ich will Sie hier in den nächsten Jahren nicht mehr sehen, es sei denn, Sie hätten Lust, eine Karriere als Drehtürpatientin zu machen.«

»Drehtürpatientin?«

»Nun, raus aus der Entgiftung, rein in die Entgiftung, raus und rein …«

»Danke, ich habe es verstanden.«

Um das weitere Gespräch einfacher zu gestalten, gab ich unumwunden zu, dass ich alkoholabhängig sei, auch wenn ich selbst noch nicht hundertprozentig davon überzeugt war.

»Und woran haben Sie das gemerkt, Frau Noack?«

»Na ja, ich habe immer mehr getrunken, als ich eigentlich wollte.«

Das stimmte sogar. Seine Augen leuchteten auf. Kontrollverlust. Krankheitseinsicht. Solche Patienten mögen sie.

»Und wie viel haben Sie denn so in etwa getrunken, Frau Noack?«

Die Frage der Fragen. Ja, wie viel?

»Frau Noack, es kommt jetzt darauf an, dass Sie ehrlich sind. Vor allem zu sich selbst. Das ist für den Erfolg der Therapie ganz entscheidend.«

»Okay. Vielleicht eine bis zwei Flaschen Rotwein am Abend. Je nachdem. Zum Schluss auch ab und zu Gin Tonic. Manchmal ohne Tonic. Neulich abends mal eine ganze Flasche. Die war plötzlich leer.«

Herr Doktor Schwarz verzog keine Miene. »Haben Sie das täglich gemacht, Frau Noack?«

»Fast. Meistens. Also ja.«

Doktor Schwarz erklärte mir in aller Ruhe, dass solche Mengen ganz sicher tödlich seien. Nicht sofort. Aber in ein paar Jahren. Dass es ein ganz schrecklicher Tod werden würde und schon lange vorher der sogenannte Point of no Return kommen werde, nach dem es für einen alkoholabhängigen Menschen nahezu unmöglich sei, mit dem Trinken wieder aufzuhören, es sei denn, man sperre ihn ein, was übrigens gar nicht so selten passiere. Er legte mir noch die Stationsbibliothek ans Herz, wo ich eine Menge Fachliteratur zum Thema finden würde.

Dann durfte ich auf mein Zimmer gehen. Es lag direkt gegenüber des Glaskastens für die Diensthabenden, damit diese mich besser im Auge behalten konnten. (Man glaubt ja gar nicht, welche Mengen an alkoholischen Getränken manche Suchtprofis aufs Zimmer schmuggeln oder es zumindest versuchen.) Das Zimmer war ein schuhkartongroßer Raum mit zwei Krankenbetten. Zum Glück waren beide leer. Ich stellte meine Tasche auf das rechte Bett. An der dritten Wand waren zwei Schränke und ein Uralt-Waschbecken, vor das man diskret einen Vorhang ziehen konnte, und die krankenhausbreite Tür zum Flur. Die vierte Wand bestand aus einem riesigen, nicht zu öffnenden Fenster. Selbstmordgefahr. Aber ein fantastischer Blick über Hamburg.

Ein Gong verkündete, dass es Zeit zum Mittagessen war. Plötzlich kamen aus allen Zimmern Menschen herbeigewuselt, stürzten sich auf den großen Wagen und griffen sich ein Tablett. Auch für mich war eines dabei – ein Zettel mit meinem Namen klebte daran. Andrea Noack, SP 5. Gutes Essen war natürlich was anderes. Die Kartoffeln roh, die Frikadelle vom Gastronomiegroßhandel, das Gemüse – Erbsen und Möhrchen – aus der Dose und die helle Sauce aus Pulver angerührt.

Kaffee gab es nicht für neue Patienten. Verboten. Wegen des Risikos von Entzugskrämpfen. Machte die Leute angeblich fahrig und hibbelig und sorgte bei manchen Patienten dafür, dass sie ständig auf hundertachtzig waren.

Die Atmosphäre im Speiseraum war seltsam. Es gab die Ruhigen, die Nervösen, die Lauten und die Lustigen. Und die Übelgelaunten. In ein paar Stunden würden sie meine besten Freunde sein, aber das wusste ich noch nicht. Nach dem Essen ging ich zurück in mein Zimmer und legte mich aufs Bett.

Blick über Hamburg

Ich dämmerte ein wenig vor mich hin und schlief nebenher meinen kleinen Rausch vom Vorabend aus. Es war mir nicht ganz klar, ob ich wach war oder träumte. In meinen Kopf war eine himmlische Ruhe eingekehrt. Nicht denken, nicht kochen, nicht waschen, nicht mit dem Hund raus, nicht einkaufen. Kein Job, keine Deadline. Kein Text, keine Headline. Niemand wollte was von mir. Ich hatte ja keine Ahnung mehr gehabt, wie entspannt das war. Einfach auf dem Bett zu liegen und frei von Gedanken zum Fenster hinaus ins Graue zu schauen. Die Wolken zu beobachten, die über den Himmel tollten wie junge Hunde.

Ein tiefer Frieden erfüllte mich. Wenn ich den Knopf der Fernbedienung betätigte, die meine Rückenlehne sanft nach oben surren ließ, tauchte in dem riesigen Fenster zu meinen Füßen langsam die Hansestadt auf, wie eine Kulisse, die im Puppentheater hinter den Figuren nach oben geschoben wird. Das Panorama war gigantisch. Aus dem fünften Stock blickte ich über die ganze Stadt, der Fernsehturm mittendrin wie ein Spezialrührgerät für Profiköche, rechts in Richtung Altona ragte am Rande der Michel ins Bild, auf der linken Seite konnte ich den spitzen Turm der Nikolaikirche am Klosterstern erkennen. Hatte ich genug von dieser Szenerie, konnte ich die ganze Stadt wieder versenken, indem ich den anderen Knopf, den nach unten, drückte.

Wie schön, dass ich das noch erleben durfte. Kein Stress. Keine Termine. Vor allem kein Jever. Den Verstand an der Pforte abgegeben. Die Verantwortung für mein Leben auf andere übertragen. Ich fühlte mich wie in Watte gepackt.

Nun fiel mir ein, dass eine sehr freundliche Frau Löhrmann mir nach dem Blutdruckmessen eine Tablette gegeben hatte, die ich vor ihren Augen hatte schlucken müssen. Daran musste es liegen. Dieses Zeug war ja der Hammer. Ich würde mir gleich heute Abend noch ein paar davon geben lassen. Ein bisschen wie Ecstasy, nur ohne das Zappeln in den Beinen. Aber das fehlte mir nicht. Mir fehlte höchstens eine kühle Hand auf meiner Stirn und eine vertraute Stimme, die leise zu mir sagte: »Alles wird gut, mein Kind, alles wird gut.« Natürlich hatte ich längst gelernt, ohne Mutti auszukommen. Ich war nur froh, endlich hier angekommen zu sein – in dieser öffentlichen Ausnüchterungsanstalt, von der ich bis vor wenigen Wochen nur aus Erzählungen gehört hatte.

Ein penetrantes Piepsen riss mich aus meiner Wattewolke. Im ersten Moment dachte ich, es sei morgens um sieben und ich müsste aufstehen. Aber mein Handy zeigte siebzehn Uhr fünfzehn.

Frau Löhrmann

Wie auf Bestellung kam nun Frau Löhrmann zur Tür herein.

»Frau Noack, wie geht es Ihnen?«

»Blendend. Um nicht zu sagen: hervorragend.«

»Dann können wir jetzt ein paar Dinge besprechen. Erst mal, wie das bei uns so abläuft.«

Frau Löhrmann reichte mir einen Schnellhefter, in dem sich jede Menge Papier befand. Obenauf war ein Stundenplan zu sehen.

»Hier schon mal das Allerwichtigste: Ihr Stundenplan. Er ist unbedingt und unter allen Umständen einzuhalten. Ihr Programm beginnt morgen früh um neun Uhr. Und gleich nachher, um siebzehn Uhr dreißig, gehen Sie bitte direkt zum Blutdruckmessen.«

Dann erzählte sie mir noch, dass ich die nächsten sieben Tage in der sogenannten Sperre sei. Das heiße, kein Kaffee. Kein Ausgang. Ich dürfe nicht ohne Begleitung und nicht länger als fünfzehn Minuten runter in den Garten, da in dieser ersten Zeit die Gefahr eines Krampfanfalls bestehe. Krampfanfall? Das sei ein epileptischer Anfall, der bei jedem Alkoholiker aufgrund der giftigen Wirkung des Alkohols auf das Gehirn in der Entzugsphase vorkommen könne.

»Rauchen Sie eigentlich?«, fragte Frau Löhrmann.

»Bis gestern, aber ich möchte damit aufhören.«

»Sehr gute Idee. Ich kann Ihnen ein Nikotinpflaster anbieten, dann stehen die Chancen, es zu schaffen, etwas höher.«

Oh ja, ein Nikotinpflaster. Endlich eine Droge. Da fiel mir die Tablette ein.

»Bekomme ich heute Abend wieder so eine Tablette wie vorhin?«

»Das entscheidet der Nachtdienst.« Frau Löhrmann hatte ein eigentümliches Grinsen auf den Lippen. »Wir müssen aufpassen, dass unsere Patienten nicht von einer neuen Substanz abhängig werden. Oxazepam verursacht sehr schnell Abhängigkeit. Deshalb verordnen wir es hier nur sehr, sehr sparsam.« Aha.

Alkoholikersprache

Das Blutdruckmessen fand immer zur gleichen Zeit statt, war eine lustige Veranstaltung und eine gute Gelegenheit, die anderen Patienten kennenzulernen. Wir saßen nebeneinander wie die Hühner auf der Stange und warteten darauf, an die Reihe zu kommen. Man tauschte sich mit seinem Nachbarn aus, in meinem Fall der Frischling mit den Profis. Denn dass diese Gestalten Profis waren, stand für mich zweifelsfrei fest. Allein schon durch ihre Art, mit uns zu sprechen.

Wie alle sozialen Gruppen entwickeln auch Trinker und Extrinker ihre eigene Sprache, die der Nichtalkoholiker kaum versteht.

»Das ist schon mein dritter Entzug in diesem Jahr. Ich bin nur zum Trockenschleudern hier.«

»Was bedeutet das?«

»Mehr als sieben Tage werden mir von der Krankenkasse nicht genehmigt. Das reicht gerade so, um trocken zu werden.«

»Mit dem konnte man nicht mehr reden, der hatte mindestens 3,5 im Turm.« Heißt: Der war völlig hacke und hatte mindestens 3,5 Promille.

»Mit drei Dingern im Kessel kannst du doch nicht mehr Auto fahren!« Ein anderer Ausdruck für: Mit drei Promille sollte man lieber ein Taxi oder den Bus nehmen. Ganz abgesehen davon wäre ein Mensch, der nicht an solche Mengen gewöhnt ist, mit drei Promille tot.

»Ein Glasmantelgeschoss auf ex, möglichst nicht später als Freitag um achtzehn Uhr, dann bist du am Montag früh um acht wieder auf null Komma null.« Soll bedeuten: Wer eine Alkoholentwöhnung in einer Tagesklinik macht, deren Therapiestunden an Werktagen zwischen acht und sechzehn Uhr stattfinden, und daselbst nüchtern erscheinen muss, was auch mittels Alkoholkontrolle überprüft wird, hat nur am Freitag zwischen sechzehn und achtzehn Uhr die Gelegenheit, sich mithilfe einer schnellstens (auf ex) getrunkenen Flasche Wein (Glasmantelgeschoss) unbemerkt »einen zu brennen«. Unbemerkt heißt, ohne wegen verbotenen Alkoholkonsums aus der Einrichtung zu fliegen.

»Mach mir noch ’ne Hochsitz-Cola.« Am Tresen einer abgeschabten Pilsstube ist damit gemeint: »Noch eine Cola mit Jägermeister, bitte.«

Und eine kleine Portionsflasche, wie man sie an der Kasse in den Supermärkten bekommt, heißt unter Profis »Zündkerze« oder »Klopfer«.

Die meisten Alkoholiker, die ich kennengelernt habe, gehören zu den freundlichsten, sensibelsten und intelligentesten Menschen, die mir je begegnet sind. Jedenfalls nüchtern. Betrunken werden sie zu anstrengenden bis ekelhaften Nervensägen. Wenn sie dich nachts anrufen und dir das Ohr mit laufendem Schwachsinn volllallen, wünschst du dir insgeheim, sie nie getroffen zu haben. Laufen sie dir das nächste Mal in halbwegs klarem Zustand über den Weg, sagst du ihnen, dass du eine neue Telefonnummer hast, und lässt sie eine falsche in ihr Handy einspeichern.

Alkoholiker in betrunkenem Zustand sind schlichtweg unerträglich. Nüchtern oder entzügig in der Warteschlange beim Blutdruckmessen sind sie hingegen bessere Freunde als alle, die du jemals hattest. Und du erfährst, dass es ihnen ganz genauso geht wie dir.

Klatsche gefällig?

Ich lernte, dass wir Alkis uns nur geringfügig vom Rest der Menschheit unterscheiden. Erwiesen ist in der Regel, dass wir ordentlich einen an der Klatsche haben, davon aber – zumindest am Anfang unserer Abstinenz – nichts ahnen.

Während andere als Rezept gegen ihre Klatsche Geld scheffeln, shoppen gehen, klauen oder kotzen, zocken, zwei Marathons hintereinander laufen, täglich in die Muckibude rennen, Adrenalinjunkies, Workaholics oder Serienmörder werden, trinken wir einfach mehr Alkohol, als uns guttut. Viel mehr. Wir denken aber die ganze Zeit, wir seien ganz normale Leute.

Oftmals sind wir sehr kreativ oder erfolgreich im Beruf. Meist ist es eine Freude, sich mit uns zu unterhalten. Wir können gut zuhören und gehen mit offenem Herzen auf andere Menschen zu. Verstehen ihre Sorgen und Nöte, Probleme mit dem Partner, das karge Leben mit finanziellen Engpässen. Das ganze Zeug eben.

Wir werden selten gefragt, wie es uns geht. Denn wir sind gute Schauspieler und haben das perfekte Lächeln drauf. Doch kaum in unseren vier Wänden angekommen, möchten wir uns am liebsten unter der Bettdecke verkriechen und heulen. Obwohl wir fünftausend Euro im Monat verdienen, sind wir fest davon überzeugt, keinen Cent davon wert zu sein. Nichts geleistet zu haben, auf der Loser-Straße unterwegs zu sein und auszusehen wie ein Haufen Müll in einem Problembezirk. Kommt jedoch das Kind oder der Mann nach Hause, springen wir auf und tun so, als hätten wir uns nur kurz aufs Ohr gelegt.

Das kann lange gut gehen. Ein paar Probleme, wer hat die nicht? Man ist schließlich nicht die Einzige, die trotz hoher Qualifikation im Beruf nicht richtig vorwärtskommt. Gläserne Decke, das kennt man doch.

Vom Partner ein Veilchen verpasst bekommen? Halb so schlimm. Auch andere Männer schlagen ihre Frauen windelweich, nicht wenige davon sind Akademiker oder Manager.

Und trotzdem: Wir denken, wir seien ganz normale Leute. Bis zu dem Tag, an dem sie uns mit 1,7 Promille ins Krankenhaus und auf Kosten der Solidargemeinschaft auf die Entzugsstation verfrachten. Selbst dann, wenn wir dort angekommen sind, glauben wir immer noch: »Jetzt wird alles gut. Ich höre auf zu trinken, dann ist alles im Lack.« Kannst du vergessen, denn jetzt geht das Theater erst richtig los.

Denn erst jetzt, wenn du wirklich nüchtern bist, und zwar eine ganze Zeit lang, kannst du endlich deine ganz persönliche Klatsche erkennen. Dann hast du die Wahl: Entweder, du fängst sofort wieder an zu trinken, weil du dich selbst einfach nicht ertragen kannst, oder du siehst dem ganzen Elend zum ersten Mal richtig ins Auge und lässt dich behandeln. Nimmst Hilfe an. Bleibst nüchtern. Arbeitest an dir. Gehst in eine Selbsthilfegruppe. Machst Therapie. Und ziehst das Ding durch.

Abendessen

Beim Abendessen lernte ich weitere Gäste des Etablissements persönlich kennen. Jeder erzählte ganz offenherzig seine Geschichte.

Zum Beispiel Johnny. Er war erst zwanzig, und in Wirklichkeit hieß er Johannes Karsten; das stand auf dem Zettel, der an seinem Tablett klebte. Nach seiner Auskunft fing er nach ein paar Bieren an zu randalieren, weil er sich in aller Regel auch noch zwei bis drei Gramm Koks dazu reinzog. Meistens bekam er von irgendwelchen Rausschmeißern und Türstehern ein paar verpasst, weil er sich wegen Kleinigkeiten mit ihnen anlegte. Zu guter Letzt schlug er in der Notaufnahme auf, um sich seine Platzwunden nähen zu lassen. Jedes Mal wurde ihm angeboten, ihn gleich dazubehalten und auf die Entgiftungsstation zu überweisen, wo man sich rührend um ihn kümmern würde. »Ich – Alkoholiker? Nie im Leben!« Aber dieses Mal hatte er den Schritt getan und wurde sich nach und nach darüber klar, dass sein Verhältnis zu Alkohol und Kokain, nun ja, nicht völlig entspannt war.

Oder Miriam. Sie trank wirklich, ganz ehrlich, nur zwei Gläser Wein am Abend. Nein, sie merkte davon nichts, und einen Kater hatte sie nie. Miriam war der liebste Mensch, den man sich vorstellen kann. Aber wehe, wenn sie abends um acht diese verdammten zwei Gläser Wein nicht bekam – dann war sie nicht wiederzuerkennen, weil sie sich in eine keifende, um sich schlagende und lebensgefährliche Furie verwandelt hatte. Das war ihr so peinlich, dass sie ab sofort nie wieder ein Glas Alkohol auch nur ansehen wollte.

Nur noch eine Tablette

Um zwanzig Uhr war es wieder Zeit für das Blutdruckmessen. Mir schwirrte der Kopf, und ich konnte den lustigen Gesprächen der Patienten in der Warteschlange nicht mehr folgen. Mein Blutdruck war aber in Ordnung. Als die Schwester mit dem Messen und Notieren fertig war, fragte ich nach der Tablette.

»Zeigen Sie mir bitte mal Ihre Hände, Frau Noack.« Ich streckte die Hände aus. Kein Zittern. Fuck.

»Ja, das sieht gut aus. Wann haben Sie das letzte Mal Alkohol getrunken, Frau Noack?«

»Gestern Abend.«

»Und wie viel?«

»Eine Flasche Weißwein, eine Flasche Rotwein, eine halbe Flasche Gin.« Letzteres war geschummelt.

»In Ordnung. Oxazepam zwanzig Milligramm. Hier, bitte schön.«

Sie gab mir die Tablette, ich musste sie wieder vor ihren Augen runterschlucken.

»Bis später, ich schaue dann noch mal nach Ihnen. Gute Nacht!«

Als ich den Raum verließ, kam die nächste Frau rein. Sie rief: »Für mich bitte Tavor!« Wie bei einer Bestellung im Restaurant.

Ich ging auf mein Zimmer, schaffte es gerade noch, mein Nachthemd anzuziehen und mich ins Bett zu legen, dann war ich auch schon eingeschlafen. Der schönste, weichste, tiefste, sanfteste Schlaf seit hundert Jahren.

Gruppentherapie

Dann kam ein besonderer Tag. Ich wurde nämlich zweiundfünfzig Jahre alt. In meinem bisherigen Leben hatte ich nur zwei Personen getroffen, die am gleichen Tag Geburtstag hatten wie ich. Der eine war Barack Obama. Den habe ich natürlich nicht getroffen, aber ich kenne sein Geburtsdatum. Der andere war ein früherer Kollege aus Frankfurt. Heute jedoch lernte ich wieder jemand kennen, der am vierten August Geburtstag hat, nämlich meine neue Zimmernachbarin Heide Schnaub.

Gleich nach dem Frühstück warf ich meine Zahnbürste in die Tasche und brachte meine Sachen in das neue Zimmer. Heide war supernett, schon über eine Woche hier und somit ein alter Hase.

Dann musste ich zur Gruppentherapie. Ich schnappte mir meine Unterlagen und rannte los. Halt! Unendliche Gier nach einer Zigarette überfiel mich. Schnell noch in den Glaskasten, ein Nikotinpflaster abholen.

Eine Minute nach neun Uhr saßen wir endlich im Kreis. Zehn Personen, ein Flipchart plus zwei Therapeutinnen. Therapeutin Nummer eins stellte sich als Frau Heymann vor. Sie gehörte zu den Pflegekräften auf der Station. Therapeutin Nummer zwei war Frau Martina Ladenhaus, die Psychologin. Sie erklärte uns zunächst, wie das Ganze abzulaufen hatte.

»Liebe Patientinnen, liebe Patienten, Sie haben ja alle einen Stundenplan von uns bekommen. Auf der Rückseite steht ganz ausführlich, wie wir uns hier in der Gruppentherapie verhalten. Bitte lesen Sie das vor unseren Gruppensitzungen nach. Kurz gesagt: Wir verhalten uns wertschätzend, das heißt, wir sind nett zueinander und reden möglichst in der Ich-Form, wir beleidigen niemanden und machen anderen keine Vorwürfe. Heute sind wieder ein paar neue Patientinnen und Patienten zu uns gekommen. Zuerst machen wir eine kleine Blitzrunde, dafür stellen Sie sich vor, nennen Ihr Suchtmittel und wie lange Sie es konsumiert haben und geben einen kurzen Eindruck, wie es Ihnen heute Morgen geht. Wer möchte anfangen?«

Niemand meldete sich. Das Pflaster wirkte noch nicht. Alles, was ich wollte, war, ganz dringend eine Zigarette zu rauchen. Frau Ladenhaus sprach ihren Nachbarn an. »Herr Polanski, wie wär’s mit Ihnen?« Herr Polanski war ein gemütlicher Typ mit ordentlichem Bierbauch, Schnurrbart und Ohrring im linken Ohr. Er trug Jeans, Turnschuhe, ein bunt bedrucktes T-Shirt, eine verwaschene, blaue Kapuzenjacke und war schätzungsweise fünfzig Jahre alt. Er schien einer von den alten Hasen zu sein und freute sich über die Ansprache.

»Hallo, ich bin Roland Polanski, fünfunddreißig Jahre, geschieden, Großgerätefahrer im Hafen, und mein Suchtmittel ist Alkohol. Mein erster Entzug. Ich habe die erste Woche hinter mir, heute geht es mir sehr gut. Ich hab super geschlafen …« – »Okay, danke, Herr Polanski«, unterbrach ihn Frau Heymann. »Zu den Details kommen wir gleich noch.«

Dann nickte sie Polanskis Sitznachbarin zu. Eine rundliche Mutti um die sechzig mit einem traurigen Dackelblick, halblangen, strähnigen blondierten Haaren und bunt bemalten, langen Fingernägeln. »Ich bin Marion Hansen, fünfundvierzig Jahre, verheiratet, zwei Kinder, Hausfrau. Mein zweiter Entzug, ich war acht Jahre trocken. Suchtmittel Wodka. Mir geht es schlecht, ich hatte eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung. Kam erst vor drei Tagen von der Intensivstation.«

Neben Marion saß eine große, kräftige Frau in teuren, aber nuttigen Klamotten, mit grauer Gesichtsfarbe, langen, schwarz gefärbten Haaren und undefinierbarem Alter. »Elisabeth Lehmann, ihr könnt mich Lissy nennen. Mein fünfter Entzug. Meine Suchtmittel sind Alkohol und Kokain. Ich arbeite in einem Nachtclub. Mir geht es richtig scheiße.« Oh mein Gott. Schon zum fünften Mal hier. Wie konnte sie nur?

Jetzt kam Johnny, ihn kannte ich ja schon. »Johannes Karsten, zwanzig Jahre alt, Koks und Alk. Seit genau sechs Tagen nicht mehr, ich bin stolz auf mich.«

Neben Johnny saß offenbar ein väterlicher Kumpel von ihm. Er sah aus wie Kojak aus »Einsatz in Manhattan« und benahm sich auch so, nur ohne Lutscher. Alter unklar, aber über fünfzig. Trug einen schlecht geschnittenen, hellgrauen Anzug und darunter ein weißes T-Shirt. »Alex Schramm, Doktor Alexander Schramm, Professor der Philosophie in, na, ist ja egal. Suchtmittel Alkohol und Kokain. Mein erster Entzug. Ich komme in drei Tagen raus. Es geht mir gut. Nächste Woche muss ich wieder arbeiten.«

Wie, sogar Leute von der Uni hier? Ich konnte es gar nicht glauben. Und warum koksen die eigentlich alle? Ist ja schrecklich. Ich hasse Kokser.

Neben Kojak saß eine junge Frau mit einem akkuraten, schokoladenfarbenen Kurzhaarschnitt, im Nacken hochrasiert mit langem Deckhaar, großen silbernen Kreolen, sehr gepflegten Fingernägeln und teuren, stylishen Klamotten. Jeans, einfarbige hellblaue Bluse, passendes Tuch, perfekt geschminkt, fette Uhr. Hätte als Nena durchgehen können, allerdings nur so lange, bis sie den Mund aufmachte. In breitestem Sächsisch näselte sie: »Nu, isch bin de Julia Schmidt, dräunddräßisch, Segrödärin. Meine Suchtmittel sind Alkohol und Partydrogen. Speed, Ecstasy, Cannabis auch. Mein erster Entzug, mir geht es nicht so gut.« Hoppla, das hätte ich aber nicht gedacht. Sie war die Erste, deren Alter ihrem Aussehen entsprach.

Jetzt kam endlich der gut aussehende Typ dran, der im Speisesaal laute Witze quer über die Tische gejohlt hatte. Er sah aus wie ein bekannter Moderator, mir fiel aber nicht ein, welcher.

»Tach!«, sagte er. Pause. »Ich bin Christoph Fresenius, fünfzig Jahre alt, Fotograf, Journalist, Autor, Schauspieler, Reiseführer, Unternehmer, Lebenskünstler. Ich habe schon viele Entzüge hinter mir. Weiß gar nicht, der wievielte das hier ist. Ich schaff das einfach nicht mit dem Aufhören. Und will es auch gar nicht. Meine Suchtmittel: Rotwein, Weißwein, Bier. Mir geht es ganz gut.«

Langsam wurde ich nervös, denn die Übernächste war ich. Mein Nachbar sprach so leise, dass selbst ich ihn kaum verstand. »Peter Heinrich, Malermeister, achtundfünfzig, geschieden, arbeitslos. Alkohol.« Dann kam nichts mehr. So leise, wie er sprach, sah er auch aus. Man vergaß ihn sofort wieder.

Nun war ich an der Reihe, mich vorzustellen. Nach so vielen Präsentationen vor allen möglichen Kunden hatte ich damit kein Problem und spulte lächelnd mein Sprüchlein herunter. »Andrea Noack, zweiundfünfzig, Werbetexterin, verheiratet, eine Tochter. Mein erster Entzug. Suchtmittel Alkohol. Früher konsumierte Drogen Speed, Ecstasy, Cannabis, ganz früher auch Kokain.«

Nena horchte auf und machte große Augen. Auch die Therapeutinnen schienen überrascht. Man sah mir das absolut nicht an. Das war schon immer so.

Doch dann ging es schon weiter mit dem nächsten Kandidaten. Ein schlanker, gut gekleideter Rothaariger. Er hatte die ganze Zeit vor sich hin gegrinst, wurde aber jetzt sehr ernst. »Ich bin Matthias von der Mühren, achtunddreißig Jahre alt, Rechtsanwalt. Meine dritte Entgiftung. Rotwein ist meine Leidenschaft. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, nie mehr Rotwein trinken zu dürfen …« Das konnte ich verstehen.

Nun folgte noch ein sehr schüchtern wirkender, dünner, dunkelhaariger Mann, der die ganze Zeit zitterte. Vielleicht war das endlich der Obdachlose, auf den ich schon die ganze Zeit gewartet hatte. »Ich bin Azad Maharani, vierunddreißig, aus dem Irak. Soldat. Mein Suchtmittel sind Medikamente. Valium, Diazepam, Lorazepam, Lexotanil, Tavor.« Er knetete seine Hände und blickte zu Boden.

»Vielen Dank, Herr Maharani, vielen Dank Ihnen allen!« Frau Ladenhaus blickte sich einmal in der Runde um. »Das war ja sehr interessant. Wie Sie gehört haben, geht es bei einer Suchterkrankung nicht immer nur um ein einziges Suchtmittel, häufig hat man es mit einer Mehrfachabhängigkeit zu tun. Da wir heute vier neue Patientinnen und Patienten bei uns haben, würde ich gerne auch von den anderen noch einmal hören, wie viel von dem jeweiligen Suchtmittel sie konsumiert haben. Bitte schön, machen Sie doch gleich weiter, Herr Maharani.«

Herr Maharani knetete weiter seine Hände. Dann sprach er den Boden an: »Angefangen hat alles mit einer halben Tablette. Eine halbe Valium. Fünf Milligramm, damit wir schlafen konnten während des Krieges. Das haben wir sogar unseren Kindern gegeben. Zum Schluss war ich bei zehn Tabletten à fünfzig Milligramm am Tag. Kein Alkohol.« Nun blickte er in die Runde, mit dunklen, fast schwarzen, wie tauben Augen.

Roland setzte die Runde fort: »So etwa einen Kasten Bier am Tag.«

Marion: »Zwo Flaschen Wodka pro Tag. Macht genau eins Komma fünf Liter.«

Lissy: »Drei Flaschen Prosecco, drei Gramm Kokain.«

Johnny: »Drei bis vier Bier, zwei bis drei Gramm Kokain.«

Alex: »Zwei Flaschen Rotwein, ein Gramm Kokain.«

Julia: »Die Woche über ging es. Tagsüber so eine Flasche Prosecco und einen Joint am Abend. Am Wochenende drei, vier Pillen pro Abend, ein, zwei Gramm Speed, zwei bis drei Joints. Und Wodka.« Jetzt musste ich erst mal schlucken. Das hätte bei ihr auch keiner vermutet, so brav, wie die angezogen war.

Christoph: »Zwei Liter Wein, drei Liter Wein, einen Liter Schnaps, drei Joints, was weiß ich …«

Peter: »Einen Kasten Bier.«

Ich: »Ein bis zwei Flaschen Wein, manchmal eine halbe bis eine Flasche Gin. Mit den anderen Drogen habe ich aufgehört.«

Matthias: »Eine Flasche Rotwein, beste Qualität.«

Mann. Das war einerseits nicht wenig. Mir wurde ja schon von der Liste schlecht. Andererseits war es aber auch nicht so viel, wie ich vermutet hätte. Ich dachte eigentlich, Alkoholiker trinken nur harten Alkohol.

»Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie diese Mengen hören? Und was war der Grund, warum Sie jetzt hier sind und diese Mengen nicht mehr konsumieren?«, fragte Frau Ladenhaus in die Runde.

So langsam schwirrten mir Hummeln in den Ohren. Nach diesem ganzen Gequatsche wollte ich am liebsten tot umfallen. Oder wenigstens davonrennen, was natürlich unmöglich war. Ich blieb also tapfer bei der Sache und bemühte mich, eine gute Figur zu machen.

Als ich wieder dran war, erzählte ich die Sache mit dem Ticket nach Istanbul und der Notaufnahme. Alle lachten amüsiert. Ich versuchte, mich halbwegs auf die anderen zu konzentrieren. Azad berichtete, vor drei Wochen habe seine Mitbewohnerin den Notarzt gerufen, weil er nur noch laut geschrien habe. Er könne sich daran aber nicht erinnern, seither sei er jedenfalls hier. Der Professor hatte einen Unfall mit dem Auto gehabt und pusten müssen. Eins Komma neun. Marion musste auch mit dem Notarzt eingeliefert werden, weil sie sich vor Schmerzen im Oberbauch nicht mehr bewegen konnte. Erst in der Notaufnahme merkte man dann, dass sie fast drei Promille hatte. Irgendwann hörte ich nur noch ein monotones Summen und sah, wie der eine oder andere die Lippen bewegte.

Endlich war die Gruppenstunde vorbei. Alle rannten hinaus in den kleinen Garten, um zu rauchen. Ich taperte automatisch mit und schnorrte mir von Lissy eine Pall Mall. Tiefer Zug. Noch einer. Das Nikotinpflaster rupfte ich dezent von meinem Oberarm. Das Rauchen würde ich ein anderes Mal aufgeben. Mann, tat die Zigarette gut. Überhaupt, es ging uns doch super: Wir saßen hier in einem kleinen Innenhof in der Sonne, qualmten wie ein schlecht brennendes Grillfeuer und erzählten uns gegenseitig weitere Schoten aus unseren Suchtkarrieren. Am lautesten tönten der Professor und der Lebenskünstler. Sie redeten von einem Bermudadreieck in Eimsbüttel. Auerhahn, Harveys und Linden-Eck. Das war doch bei mir um die Ecke.

Professor: »Kennst du auch die Helga? Aus dem Künstlercafé?«

Christoph: »Meinst du die Frau von Kurt? Die ist doch ständig stramm. Und dann noch die Dünne, die ganz oben im gleichen Haus wohnt. Die bekommt in ganz Eimsbüttel keinen Alkohol mehr. Haha!« Die beiden lachten so laut, dass der Innenhof erzitterte.

Oh Gott. Besagtes Künstlercafé war nur ein paar Schritte von unserer Wohnung entfernt. Hatten die mich womöglich schon gesehen? Wenn ich mit Yoda im Park unterwegs war und andere Leute zugetextet hatte? Oder ein paar Jungs auf einer Bank gefragt hatte, ob ich mal an ihrem Joint ziehen dürfte? Ich wurde immer kleiner auf meinem weißen Plastikstuhl.

Aber jetzt drehte sich das Gespräch zum Glück um Philosophiestudentinnen in Flensburg. Aha, an dieser Uni unterrichtete der. War wohl heimlich nach Hamburg, damit keiner etwas von seinem Alkoholproblem mitbekam. »Die Mädels werden immer attraktiver. Die meisten kannst du ohne Probleme flachlegen, weil sie nichts arbeiten, aber gute Noten haben wollen. Der Deal beruht auf Gegenseitigkeit. Ich habe immer die schönsten Freundinnen, haha!« Sagte ein Typ, der bestimmt an die sechzig war. Arschloch.

Jetzt sprach mich plötzlich der unsichtbare Peter an und machte mir Komplimente. »Und du, schöne Frau? Du kommst aber nicht aus Hamburg, oder?« – »Hört man das?«, fragte ich zurück. Freundliches Lachen. »Okay, ich komme aus dem Schwarzwald«, gab ich zu. »Bin aber schon seit fünf Jahren hier in Hamburg.«

Nun klopften wir uns gegenseitig ein paar Informationen ab. Dann mussten wir hoch, zum nächsten Programmpunkt auf dem Stundenplan. Wir fuhren alle zusammen, außer Christoph und dem Professor, im Aufzug. Ein paar andere schräge Figuren fuhren ebenfalls mit nach oben. In fast jedem Stockwerk hielt der Aufzug, und Leute stiegen aus. Zwei dünne, ganz in Schwarz gekleidete Punk-Mädchen mit voll gepiercten Gesichtern im ersten Stock, eine richtig fette Frau im zweiten, ein schlaksiger Typ im dritten. Im fünften waren wir angekommen und stiegen aus.

Es roch schon nach Mittagessen, und ich hatte tierischen Hunger. Ich kam mir vor wie in der Jugendherberge. So ein Entzug war doch lustig. Ich wusste gar nicht, was daran so schlimm sein sollte.

Entspannungstraining

Auf meinem Stundenplan war an diesem Tag eine weitere Pflichtveranstaltung eingetragen, und zwar Entspannungstraining. Der Professor und der Lebenskünstler kamen nicht mit. Sie hatten anscheinend Besseres zu tun.

In einem kleinen Raum saßen wir wieder im Kreis, dieses Mal nur sechs Leute. Frau Bruhnssen, eine der Pflegerinnen, erklärte, was nun passieren werde.

»Beim Entspannungstraining üben wir verschiedene Methoden im Wechsel. Autogenes Training, Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson, Meditation oder Akupunktur. Heute beschäftigen wir uns mit Jacobson. Sind Sie einverstanden?« Alle nickten eifrig.

»Dann setzen Sie sich bitte hin und nehmen eine möglichst bequeme und entspannte Haltung ein. Lassen Sie Ihre Füße parallel zueinander auf dem Boden stehen. Bitte nicht die Beine übereinanderschlagen.« Frau Bruhnssen hatte einen sanften, ruhigen Ton angeschlagen. »Legen Sie die Hände auf Ihre Oberschenkel. Schließen Sie die Augen. Stellen Sie sich darauf ein, sich jetzt zu entspannen.«

Entspannen? Ich wusste gar nicht, was das ist.

Pause.

Ich blinzelte kurz. Alle saßen brav auf ihren Stühlen und hatten die Augen geschlossen. Selbst Frau Bruhnssen.

»Ballen Sie jetzt Ihre rechte Hand zur Faust.« Pause. Meine Fingernägel waren zu lang und schnitten in die Handfläche. »Halten Sie die Spannung. Jetzt tief einatmen, die Spannung spüren – und wieder loslassen. Beim Loslassen der Spannung atmen Sie aus. Lassen Sie Hand und Unterarm ganz locker.« Alle atmeten aus, das hörte ich.

»Wenn jetzt Gedanken auftauchen, schieben Sie die Gedanken nicht gewaltsam zur Seite. Lassen Sie Ihre Gedanken sanft vorüberziehen wie Schneeflocken. Vielleicht können Sie, statt den Gedanken zu folgen, sich auf das Entspannen der rechten Hand konzentrieren.«

Als nach einer kurzen Pause die Stimme von Frau Bruhnssen wieder einsetzte, zuckte ich ein wenig zusammen. Doch dann wurde es wieder sehr angenehm: »Wir wiederholen diese Übung nun mit der linken Hand. Ballen Sie die linke Hand zur Faust und achten Sie genau darauf, was Sie spüren, wenn Sie die Hand anspannen. Jetzt tief einatmen – die Spannung spüren – loslassen – und wieder ausatmen.« Danach waren beide Hände und die Unterarme dran. Dann kam die Schulter – erst hochziehen, dann fallen lassen. Dann der Rücken – Schulterblätter nach hinten ziehen und wieder loslassen.

Plötzlich rumpelte es laut. Ich riss erschreckt die Augen auf. Der Typ mir gegenüber war vom Stuhl gefallen. Krampfanfall? Herzinfarkt? Schlaganfall? Wir gerieten in Panik. Aber nein. Er war nur eingeschlafen. Nachdem klar war, dass er sich nichts gebrochen hatte, er sich wieder hingesetzt und alle sich beruhigt hatten, ging es weiter.

»Kommen wir nun zum Gesicht.« Wir mussten unsere Gesichter zu ganz schrecklichen Grimassen verziehen und weitere Körperteile anspannen – Füße, Unterschenkel, Pobacken – und wieder loslassen. Schließlich sollten wir die Augen öffnen. Tatsächlich. Ich fühlte mich entspannt. Entspannt! Wann war ich das letzte Mal so relaxed gewesen? Und das ohne Alkohol? Großartig. Den anderen schien es ebenso zu gehen.

Jetzt mussten wir uns aber schnell umziehen, um vor der Bewegungstherapie eine rauchen zu können. Lissy war bereit, mir noch eine Zigarette auszugeben. Ich würde mir nachher eine Schachtel mitbringen lassen und mich bei ihr revanchieren. Für Patienten in der Sperre gab es einen Einkaufsdienst. Sogar eine Notfallkasse hatten wir, für Leute, die völlig abgebrannt oder im Nachthemd hier aufschlugen und dringend Zigaretten brauchten, sobald sie wieder nüchtern waren.

Softgymnastik

In letzter Sekunde fand ich den Bewegungsraum. Es war eine ganz normale, kleine Turnhalle mit zwei langen Holzbänken an der einen Seite und großen Fenstern an der anderen. Ich zählte acht Personen und eine Dame, offenbar die Lehrerin. Sie war sehr schlank, trug hautenge schwarze Gymnastikklamotten, hatte sehr lange und sehr rote Haare, zum Pferdeschwanz gebunden, und war schätzungsweise neunzig Jahre alt. Jedenfalls im Gesicht.

»Herzlich willkommen bei der Softgymnastik! Ich bin Frau Glatzeder. Bitte holen Sie sich alle eine Matte.«

Von den anderen Patient*innen kannte ich niemand. Wir verteilten uns im Raum. Als jeder auf seiner Matte saß, erklärte uns Frau Glatzeder, was Softgymnastik zu bedeuten hatte. »Wir machen hier keinen schweißtreibenden Sport, sondern fangen mit ganz einfachen Übungen an. Keiner soll sich überanstrengen. Finden Sie selbst heraus, was Sie sich zutrauen können. Wer hier bei mir ankommt, hat oft sehr lange keinen Sport gemacht.«

Wie recht sie hatte. Sport? Ich konnte mich nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal Sport gemacht hätte. In der Schule vielleicht. Einer meiner Lieblingssprüche lautete: »Sport ist Mord.« Okay, bei zwei, drei meiner zahlreichen Versuche, mit dem Rauchen aufzuhören, hatte ich auch mit dem Laufen angefangen, doch nach wenigen Wochen hatte ich wegen Kniebeschwerden und Schmerzen im Sprunggelenk wieder damit aufgehört.

Jetzt sollten wir uns auf den Rücken legen und erst mal ankommen. Tief atmen. Dann sollten wir die Beine hochnehmen, die Knie anwinkeln und in der Luft mit den Beinen Rad fahren. Neben mir lag eine ältere Frau und ächzte bei jeder Bewegung. Ich muss zugeben, dass es auch bei mir im Bauch und in den Oberschenkeln nach ein paar Runden ganz schön zog.

So ging das eine ganze Weile. Versuchen, die Bauchmuskeln anzuspannen. Auf den Bauch legen. Vierfüßlerstand. Rechten Arm und linkes Bein ausstrecken. Konnte es sein, dass mir das Spaß machte? Die Übungen waren ja kinderleicht. Trotzdem schafften manche der Patient*innen keine einzige. Später erfuhr ich, dass hier auch Leute von der Inneren und der Onkologie mitmachten, die zum Teil sehr schwere körperliche Erkrankungen hatten und sich ganz langsam wieder an Bewegung gewöhnen mussten. Aber für mich war das nichts. Frau Dings, ihren Namen hatte ich bereits wieder vergessen, empfahl mir, gleich zur Bewegungstherapie zu gehen. Aber vorher gab es Mittagessen.

Bewegungstherapie

Wieder in die kleine Turnhalle. Auf den Bänken standen jetzt Wasserflaschen, daneben lagen Handtücher. Ungefähr zwölf Personen hatten sich bereits im Kreis aufgestellt, ich quetschte mich schnell dazwischen.

Wieder begrüßte uns die sportliche Rothaarige. »Herzlich willkommen, ich bin Frau Glatzeder und begrüße Sie zur Bewegungstherapie. Da heute vier Neue dabei sind, beginnen wir etwas langsamer als sonst. Bitte übertreiben Sie nicht gleich beim ersten Mal, setzen Sie sich gerne hin, wenn Sie aus der Puste kommen, und trinken Sie einen Schluck. Los geht’s.«

Aus der Puste kommen? Hier bei diesem Rentnerverein? Lächerlich. Frau Nicht-Glatze ging zu einem Gettoblaster am Fensterbrett und schaltete Musik ein. Eine Mischung aus Techno und Rockmusik. Wir fingen an, zum Rhythmus im Kreis zu gehen. Mit lauter Stimme gab Frau Nicht-Glatze Kommandos, was wir zu tun hatten.

»Rechts zwei drei vier, links zwei drei vier … Arme kreisen, Wechselschritt und stehen bleiben, auf der Stelle marschieren, marschieren und stopp, Bein nach rechts, Bein nach links, rechtes Bein nach vorne, linkes Bein nach vorne, rechter Arm hoch, linker Arm runter, Arme gerade nach vorne, Arme gerade zur Seite, mit den Armen flattern, flattern, flattern …«