18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein erotisch aufgeladenes Beziehungsgeflecht und die Suche nach der wahren Kunst des Lebens John Banvilles neuer Roman Die blaue Gitarre erkundet die komplexen Dynamiken zwischen zwei befreundeten Ehepaaren. Im Zentrum steht Oliver, einst ein erfolgreicher Maler, dessen Inspiration versiegt ist und dessen Ehe mit Gloria in Trümmern liegt. Als er eine Affäre mit Polly, der Frau seines besten Freundes Marcus, beginnt, nimmt eine tragische Entwicklung ihren Lauf. Zurückgezogen in sein Elternhaus reflektiert Oliver über Liebe, Kunst und Tod, über Schuld und menschliche Beziehungen. Doch bald muss er erkennen, dass auch er einer Täuschung aufgesessen ist und die Grenzen zwischen Betrüger und Betrogenem, Schuld und Unschuld verschwimmen. In seinem unverwechselbaren Stil präsentiert Banville eine eindringliche Betrachtung über das Scheitern in Liebe und Kunst. Die blaue Gitarre ist ein sprachlich brillanter Roman, der die Abgründe der menschlichen Seele auslotet und die Leser in seinen Bann zieht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 457

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

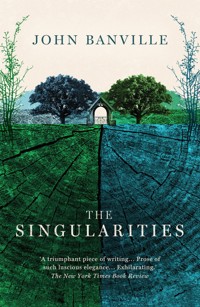

John Banville

Die blaue Gitarre

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über John Banville

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über John Banville

John Banville, geboren 1945 in Wexford, Irland, gehört zu den bedeutendsten zeitgenössischen literarischen Autoren. Sein umfangreiches Werk wurde mehrfach, auch international, ausgezeichnet, zuletzt mit dem Franz-Kafka-Literaturpreis, dem Man Booker Prize (für „Die See“) und 2013 mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur. John Banville lebt und arbeitet in Dublin und schreibt unter dem Pseudonym Benjamin Black Krimis und Thriller, die neben seinen Romanen ebenfalls bei Kiepenheuer & Witsch lieferbar sind.

Weitere Titel von John Banville: http://bit.ly/2qbstrL

Christa Schuenke, geboren 1948, übersetzt Lyrik und Prosa aus dem Englischen, u. a. Werke von Banville, Melville, Singer, Shakespeare. Sie erhielt u.a. den Wielandpreis und den Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Oliver ist nicht nur ein Maler, den die Inspiration verlassen hat, sondern er ist auch ein Kleptomane, dem es ein fast erotisches Vergnügen bereitet, anderen Menschen persönliche Dinge zu entwenden. Als Polly, die Frau seines besten Freundes Marcus, zum Objekt seiner Begierde wird, nimmt eine tragische Entwicklung ihren Lauf.

Im Zentrum von John Banvilles neuem Roman steht eine Viererkonstellation: zwei befreundete Ehepaare und die Dynamiken, die sich zwischen ihnen Bahn brechen. Protagonist Oliver war einmal ein erfolgreicher Maler, der eine glückliche Ehe mit seiner Frau Gloria führte, doch beides gehört der Vergangenheit an. Nachdem die Affäre mit Polly ans Licht gekommen ist, hat er sich in sein Elternhaus zurückgezogen und denkt nach, über die Liebe, die Kunst und den Tod, über Schuld und über menschliche Beziehungen, im Allgemeinen und im Besonderen. Doch dabei muss er bald erkennen, dass auch er einer Täuschung aufgesessen ist und die Rollen von Betrüger und Betrogenem, und von Schuld und Unschuld nicht ganz so klar umrissen sind wie zunächst angenommen.

Eine sprachlich und intellektuell beeindruckende Kontemplation über die Liebe, die Kunst und das Scheitern in beiden Disziplinen – John Banville begeistert einmal mehr.

Inhaltsverzeichnis

Motto

I. Kapitel

II. Kapitel

III. Kapitel

Hinweis zur Übersetzung

Things as they are

Are changed upon the blue guitar.

Wallace Stevens

I.

Nennt mich Autolykos. Oder nein, lasst’s sein. Obwohl ich bin wie dieser unspaßige Clown, einer, der Kleinigkeiten mitgehen lässt, um die sich keiner kümmert. Was eine raffinierte Umschreibung dafür ist, dass ich Dinge stehle. Schon immer, seit ich denken kann. Ich darf mit Fug und Recht für mich in Anspruch nehmen, ein Wunderkind der hohen Diebeskunst zu sein. Das ist mein schändliches Geheimnis, eins meiner schändlichen Geheimnisse, doch schäme ich mich dessen nicht so sehr, wie ich wohl müsste. Ich stehle nicht aus Gewinnsucht. Die Objekte, die Artefakte, die ich entwende – das ist doch mal ein hübscher Ausdruck, so schön affig und gespreizt –, sind meistens von geringem Wert. Oft werden sie nicht mal vermisst von ihren Eigentümern. Das ärgert mich, ganz wuschig macht mich das. Ich will nicht sagen, dass ich es mir wünsche, erwischt zu werden, aber dass der Verlust bemerkt wird, wünsche ich mir schon, denn das ist wichtig. Wichtig für mich, mein ich, und auch für das Gewicht und für die Legitimität der – wie soll ich sagen? Der Leistung. Des Bemühens. Der Tat. Ich frage Sie, was hat es denn für einen Sinn, etwas zu stehlen, wenn niemand weiß, dass es gestohlen wurde, niemand als der Stehler selbst?

Ich hab früher gemalt. Das war meine andere Leidenschaft, meine andere Neigung. Ich war Maler.

Ha! Das Wort, das ich zuerst geschrieben hab, war Mauler – statt Maler. Schreibfehler, Denkfehler. Aber nicht unpassend. Früher war ich Maler, heute bin ich Mauler. Ha.

Ich sollte aufhören, eh’s zu spät ist. Aber es ist eh zu spät.

Orme. Mein Name. Manche von euch, Kunstliebhaber, Kunsthasser, haben ihn vielleicht noch in Erinnerung, von früher, lang ist’s her. Oliver Orme. Oliver Otway Orme, genau genommen. O O O. Eine Absurdität. Man könnte mich bei einem Pfandleiher über der Tür aufhängen. Otway übrigens nach der Allerweltsstraße, in der meine Eltern wohnten, als sie noch jung und frisch zusammen waren, und wo sie mich vermutlich angesetzt haben. Orme ist für einen Maler doch ein ganz plausibler Name, oder nicht? Ein malermäßiger Name. Er sah gut aus, rechts unten in der Ecke eines Bildes, bescheidenerweise winzig klein und dennoch nicht zu übersehen – das O ein eulenhaftes Auge, das r einigermaßen Art Nouveau und eher wie ein griechisches τ, das m ein Schulterpaar, bebend vor satter Fröhlichkeit, das e wie – ach, ich weiß nicht, was. Oder doch, ich weiß: wie der Henkel eines Nachtgeschirrs. So, da habt ihr mich. Orme, den Meistermauler, der nicht mehr malt.

Was ich sagen will, ist

Stürmisch heute, die Elemente mächtig aufgebracht. Wütende Windstöße wummern ans Haus, dass die alten Balken bibbern. Warum muss ich bei solchem Wetter immer an die Kindheit denken, warum fühle ich mich dann jedes Mal zurückversetzt in alte Zeiten, Stoppelhaare, kurze Hosen, runtergerutschte Socken? Die Kindheit soll ein strahlend heller Frühling sein, doch meine war anscheinend wie ein ewiger Herbst: In den großen Buchen hinter dem alten Pförtnerhaus brodelte der Wind, genau wie jetzt, und obendrüber kreisten die Krähen, planlos, wie verkohlte Überreste eines Laubfeuers, und tief am westlichen Himmel geht ein vanillesoßengelb schimmerndes Leuchten in die letzte Runde. Ich habe übrigens genug von der Vergangenheit, dem Wunsch, dort und nicht hier zu sein. Solange ich dort war, hab ich mich oft genug verstimmt gekrümmt in meinen Fesseln. Ich bin bald fünfzig, und ich komm mir vor wie hundert, schwer von Jahren.

Was ich sagen will, ist Folgendes: Ich habe beschlossen, ich bin entschlossen, dem Sturm zu trotzen. Dem inneren Sturm. Ich bin in keiner guten Verfassung, das ist eine Tatsache. Ich fühle mich wie ein Wecker, den ein zorniger Schläfer, ein zorniger Aufwacher derart geschüttelt hat, dass sich sämtliche Federn und Rädchen innen drin gelockert haben. Ich bin ein einziges Gerassel. Ich sollte mich zu Marcus Pettit bringen, dass er mich repariert. Ha ha.

Inzwischen werden sie mich schon vermissen, drüben, am anderen Ende der Bucht. Sie fragen sich bestimmt, wo ich wohl stecke – das frage ich mich auch –, und ahnen nicht, dass ich ganz in der Nähe bin. Polly wird in einem furchtbaren Zustand sein, ohne irgendwen, mit dem sie reden, dem sie sich anvertrauen kann, und ganz und gar ohne jemanden, bei dem sie Trost suchen kann, außer Marcus, dessen Trost sie aber schwerlich suchen dürfte, wie die Dinge liegen. Sie fehlt mir jetzt schon. Warum bin ich weggegangen? Weil ich nicht bleiben konnte. Ende September: Ich stell mir vor, wie sie im nachmittäglichen Schummerlicht in ihrem vollgestopften Wohnzimmer über Marcus’ Werkstatt vor dem Kamin sitzt, in sich zusammengekauert, die Knie schimmern im Schein der Flammen, und auf den Schienbeinen hat sie ein Rautenmuster aus Schatten. Sicher kaut sie sorgenvoll an ihrem Mundwinkel herum mit ihren scharfen kleinen Zähnen, die mich immer an die glänzenden Fettstippelchen auf einem Weihnachtspudding erinnern. Sie ist, sie war, mein lieber Pudding. Ich frage noch einmal: Warum bin ich gegangen? Solche Fragen. Ich weiß, warum ich gegangen bin, ich weiß sehr gut, warum, und ich sollte aufhören, so zu tun, als ob ich es nicht wüsste.

Marcus wird in seiner Werkstatt sein, an seinem Arbeitstisch. Auch ihn sehe ich vor mir, wie er in seiner Lederweste, die Uhrmacherlupe ins Auge geklemmt, hoch konzentriert, fast ohne Luft zu holen, mit seinen winzigen Instrumenten – vor meinem geistigen Auge sehe ich ein stählernes Skalpell und eine Pinzette – eine Patek Philippe seziert. Er ist jünger als ich – ich glaube, alle sind jünger als ich –, aber sein Haar ist schon schütter und grau, und seht nur, wie es ihm jetzt rechts und links in dünnen Flusen um den gesenkten Kopf hängt, um sein schmales Heiligengesicht, und sich bei jedem Atemzug ein wenig regt, ein ganz klein wenig. Früher hatte er was von Dürer, von diesem androgynen Selbstbildnis, dem im Dreiviertelprofil mit den goldbraunen Locken und dem Rosenknospenmund und diesem irritierenden Schlafzimmerblick; neuerdings erinnert er allerdings eher an Grünewalds leidende Christusse. »Die Arbeit, Olly«, sagte er betrübt zu mir, »die Arbeit ist das Einzige, was ich habe, um mich ein wenig abzulenken von meiner Seelennot.« Das war das Wort, das er benutzt hat: Seelennot. Ich fand das sonderbar, selbst unter derart fatalen Umständen, eher eine Floskel als ein Wort. Doch Schmerz nötigt zur Eloquenz – seht mich an; hört mir zu.

Das Kind ist auch da, irgendwo, die Kleine Pip, wie sie genannt wird – niemals nur Pip, immer die Kleine Pip. Stimmt schon, sie ist ziemlich klein, doch was, wenn sie sich mit den Jahren zu einer Amazone auswächst?

Die Kleine Pip, die Sanfte Riesin. Ich sollte nicht lachen, ich weiß; es ist die Eifersucht, die mich am Musikantenknochen stupst, Eifersucht und trauriges Bedauern. Gloria und ich, wir hatten auch ein Kleines, kurz.

Gloria! Sie war mir ganz entfallen – bis eben. Sie wird sich gleichfalls fragen, wo um alles auf der Welt ich stecke. Wo auf der Welt.

Verdammt noch mal, warum muss immer alles so schwierig sein?

Ich werde an den Abend denken, an dem ich mich schließlich in Polly verliebt hab, das heißt, schließlich zum ersten Mal. Alles, um mich abzulenken, obschon ich mich, wenn ich an die Bredouille denke, in die die Liebe mich gebracht hat, eher davon ablenken sollte, an die Liebe zu denken. Es geschah bei dem alljährlichen Dinner der Gilde der Uhrmacher, Schlosser und Goldschmiede. Gloria und ich, wir waren als Marcus’ Gäste dort – Gloria unter Protest, muss ich vielleicht hinzufügen, denn sie neigt genau wie ich dazu, sich schnell zu langweilen und von allem genervt zu sein – und saßen mit ihm und Polly an einem Tisch – und mit noch ein paar anderen, von denen wir jedoch keinerlei Notiz nehmen mussten. Auf der Speisekarte standen Hacksteak und Schweinebraten und natürlich Kartoffeln – Salzkartoffeln, Kartoffelpüree, Ofenkartoffeln und Pommes frites sowie, nicht zu vergessen – wie jedes Jahr – Schmorkohl mit Speck. Vielleicht lag es an diesem faden Gestank nach angebranntem Fleisch, dass mir so komisch war; daran und an den rußenden Kerzen auf den Tischen und dem an Darmkollern erinnernden Krawall der Drei-Mann-Band. Hinter mir dröhnte der große Saal vom Lärm zahlloser Stimmen – ein unablässig heranbrandendes, mächtiges Tosen, aus dem bisweilen wie ein springender Fisch das schrille Lachen einer beschwipsten Frau emporschoss. Ich hatte einiges getrunken, aber ich glaube nicht, dass ich betrunken war. Jedenfalls hatte ich, während ich mit Polly sprach und sie ansah, oder besser, sie regelrecht mit den Augen verschlang, auf einmal dieses Gefühl einer heraufdämmernden Erleuchtung, einer jähen Epiphanie, wie es so oft geschieht, wenn man auf dem Weg zur Trunkenheit ein bestimmtes Stadium erreicht hat. Nicht, dass sie mir auf eine neue Weise schön vorkam, aber sie strahlte etwas aus, das ich zuvor noch nie bemerkt hatte, etwas, das nur ihr eigentümlich war: ihr vollstes Ich, das Wesen ihres Wesens. Das ist bizarr, ich weiß, wahrscheinlich war ja das, was ich zu sehen meinte, einfach nur ein den Ausdünstungen des schlechten Weins geschuldeter Effekt, doch ich versuche, die Essenz des Augenblicks festzuhalten, den Funken herauszupräparieren, der eine solche Feuersbrunst von Ekstase und Schmerz entfesseln konnte, von Unheil, Zerstörung und, ja, von Marcus’scher Seelennot.

Und überhaupt, wer sagt denn, dass nicht das, was wir sehen, wenn wir betrunken sind, die Wirklichkeit ist und die nüchterne Welt bloß ein verschwommenes Trugbild?

Polly ist keine große Schönheit. Ich bin hoffentlich nicht uncharmant, wenn ich das so sage; ich bin am besten gleich zu Anfang ehrlich, denn ich gedenke, auch so fortzufahren, soweit ich dazu in der Lage bin – zur Ehrlichkeit. Natürlich war ich, bin ich von ihr hingerissen – durch und durch. Sie ist vollschlank, ziemlich stramme Hüften – stellen Sie sich die wohlgerundete untere Hälfte eines kleinen Cellos vor –, mit einem hübschen, herzförmigen Gesicht und braunem, etwas widerspenstigem Haar. Wirklich bemerkenswert sind ihre Augen. Sie sind blassgrau, sie leuchten geradezu von innen, und in manchem Licht schimmern sie wie Perlmutt. Und sie schielen ein bisschen, was in den beiden leicht vorstehenden, perlweißen Vorderzähnen ein ganz entzückendes Echo findet. Im Allgemeinen schaut sie ruhig und gelassen drein, aber ihr Blick kann überraschend scharf sein, und ihre Stimme ist mitunter richtig schneidend, richtig schneidend. Meist hat sie allerdings ein waches Auge auf die Welt, in der sie sich nicht rundherum wohlfühlt. Dass ihr der Schliff fehlt, ist ihr allemal bewusst, sie ist schließlich ein Kind vom Lande – zum Beispiel im Vergleich zu meiner Gloria, die in jeder Lebenslage Haltung bewahrt – und unsicher, was Etikette und höfliche Umgangsformen angeht. Es war rührend anzusehen, wie sie am Zeitverdreherabend, wie dieses Dinner im Volksmund heißt, bei jedem neuen Gang immer erst mal guckte, welches Besteck die anderen am Tisch zur Hand nahmen, eh sie sich nach Messer, Gabel oder Löffel zu greifen traute. Vielleicht fängt ja die Liebe nicht an mit einer jähen Leidenschaft, die einen packt, sondern mit der Erkenntnis und schlichten Akzeptanz von, von – von irgendwas, ich weiß nicht, was.

Dieser Zeitverdreherabend ist eine öde Angelegenheit, und ich hab mich geärgert, dass ich überhaupt gekommen war. Ich saß mit dem Rücken zur fröhlichen Menge, die Ellbogen aufgestützt, und beugte mich mit ernster Miene so weit über den Tisch, dass mein vom Trinken heißes, puckerndes Gesicht fast schon in Pollys Ausschnitt war, fast jedenfalls, wenn sie sich nicht auf ihrem Stuhl herumgedreht, sich halb von mir abgewandt und mich über ihre hübsch gerundete linke Schulter hinweg von der Seite her gemustert hätte. Worüber habe ich mich derart heftig und leidenschaftlich mit ihr unterhalten? Ich kann mich nicht erinnern – aber darum ging es auch gar nicht, weil es nämlich um den Ton ging und nicht um den Inhalt. Ich spürte, wie uns Gloria halb amüsiert, halb skeptisch beobachtete. Ich denke oft, Gloria hat mich bloß geheiratet, damit sie immer was zu lachen hat. Das soll jetzt nicht verärgert klingen, absolut nicht. Ihr Lachen ist nicht grausam oder kränkend. Sie findet mich nur einfach lustig, aber nicht wegen der Dinge, die ich sage oder tue, sondern weil ich der bin, der ich bin – ihr Rotschopf, ihr Pummelchen, und, hätte sie es denn gewusst, auch noch ihr kleiner Langfinger.

Polly war zu der Zeit, also zur Zeit dieses Zeitverdreherabends, bei dem ich mich in sie verliebte, seit drei, vier Jahren verheiratet und gewiss kein blauäugiges junges Ding, das aussah, als ob es für meine verführerischen Schmeicheleien anfällig sei. Dennoch war nicht zu übersehen, dass ich eine gewisse Wirkung auf sie hatte. Sie hörte mir mit großen Augen zu und sah dabei ins Leere, ein Ausdruck, der verstärkt wurde durch den schiefen Blick der verheirateten Frau, die eine verhaltene Freude in sich aufsteigen spürt, wenn sie, ungläubig noch, begreift, dass ihr ein Mann, den sie seit Jahren kennt und der nicht ihr Ehemann ist, plötzlich erzählt, und sei es auch noch so weitschweifig und verstiegen, er habe sich, mir nichts, dir nichts, in sie verliebt.

Marcus war auf der Tanzfläche; er juchzte und stampfte. Obwohl von Natur aus schüchtern und unheilbar melancholisch veranlagt, liebt er Partys und stürzt sich mit Feuereifer ins Vergnügen, sobald der erste Korken knallt oder zum ersten Mal das Horn erschallt – heute Abend hatte er Gloria nicht weniger als dreimal aufgefordert aufzuspringen und ihm bei seinem Herumgehüpfe Gesellschaft zu leisten, und ich war einigermaßen überrascht, dass sie jedes Mal mitgemacht hatte. In der ersten Zeit mit Polly wollte ich hinterlistiger alter Schurke sie immer dazu bringen, über Marcus zu reden, mir zu erzählen, was er in ihrem Privatleben tut oder sagt, aber sie ist eine treue Seele und machte mir rundheraus und beeindruckend konsequent klar, dass die Eigenheiten ihres Mannes, falls er denn welche hatte, und nicht mal das mochte sie sagen, als Thema tabu waren.

Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt, wir vier? Ich glaube, es begann damit, dass sich zwischen Polly und Gloria eine Freundschaft, oder sagen wir lieber eine nähere Bekanntschaft entwickelte, obwohl es mir so vorkommt, als würde ich Marcus schon mein ganzes Leben lang kennen, oder sein ganzes Leben, denn ich bin ja der Ältere von uns beiden. Ich erinnere mich an ein erstes gemeinsames Picknick irgendwo in einem gepflegten Park – Brot und Käse, Wein und Regen – und Polly im weißen Sommerkleid, geschmeidig und mit nackten Beinen. Ich kann nicht umhin, das Ganze aus dem Blickwinkel des Déjeuner sur l’herbe des alten Manet zu sehen – und zwar der früheren Version, der kleineren – mit der blonden Gloria im Evakostüm und weiter weg im Hintergrund Polly, die Füße im Wasser. Polly kam mir an diesem Tag noch beinah wie ein Mädchen vor, weich und mit rosigen Wangen, und nicht wie die verheiratete Frau, die sie war. Markus trug einen löchrigen Strohhut, und Gloria war glorios wie immer: eine stattliche, strahlende Schönheit, die alles ringsherum erglänzen lässt. Und großer Gott, was war sie damals herrlich, meine Frau – und ist es übrigens noch immer. Jetzt, mit fünfunddreißig, ist sie zu prachtvoller Reife erblüht. Wenn ich an sie denke, fallen mir allerlei Metalle ein, natürlich Gold, der Haare wegen, und Silber wegen ihrer Haut, doch hat sie auch die Opulenz von Messing und von Bronze an sich: Sie hat so einen wunderbaren Glanz, so ein erhabenes Leuchten. Sie ist eher ein Tiepolo- als ein Manet-Typ, sagen wir, eine der Cleopatras der Venezianischen Meister, oder Tiepolos Beatrix von Burgund. Gegen meine strahlende Gloria war Polly allenfalls eine von diesen kleinen Opferkerzen, die die Leute früher in der Kirche für einen Penny gekauft und vor dem Standbild ihres Lieblingsheiligen angezündet haben. Warum also habe ich –? Tja, das ist der springende Punkt, einer der springenden Punkte, dass ich immer alles verschlissen habe.

Der Zeitverdreherabend endete auf jene mysteriös abrupte Weise, wie solche Dinge eben enden, und die meisten Leute an unserem Tisch waren bereits aufgestanden und machten sich etwas konfus zum Aufbruch bereit, als Polly regelrecht aufsprang – ich nehme an, sie musste plötzlich an die Kleine Pip denken, das Kind war wohl bei Pollys Eltern, ihrem Vater und ihrer verwirrten Mutter –, dann ganz kurz innehielt, sich irgendwie so komisch schüttelte, die Brauen hochzog und verdutzt lächelte, die Arme seitlich ausstreckte, die nach unten zeigenden Handflächen in der Luft, wie ein Krabbelkind, das einen Knicks probiert. Vielleicht hing alles nur damit zusammen, dass sich ihr Hintern, der am Stuhl festklebte, von der Sitzfläche gelöst hatte – es war sehr heiß und schwül im Saal –, mir aber schien es so, als hätte eine unsichtbare Tragkraft sie, die plötzlich federleicht war, hochgehoben, sodass sie einen Augenblick buchstäblich in der Luft spazierte. Das war wohl kaum die Folge des leidenschaftlichen Redeschwalls, mit dem ich sie, während ihr Mann nicht da war, überschüttet hatte, und doch war ich gerührt, fast schon zu heißen Tränen, und hatte das Gefühl, mit ihr zusammen teilzuhaben an dieser kurzen, heimlichen Erhebung. Sie griff nach ihrer samtenen Handtasche, immer noch mit einer Spur jenes leicht verdutzten Lächelns – errötete sie gar ein wenig? –, und hielt geflissentlich nach Marcus Ausschau, der die Mäntel holte. Dann stand auch ich auf, mit klopfendem Herzen und Knien, weich wie Gummi.

Verliebt! Von Neuem!

Als wir hinaustraten, kam mir die Nacht ganz ungewohnt gewaltig vor unter dem Himmel voll funkelnder Sterne. Nach dem Radau dort drinnen schien die Stille regelrecht zu schrillen, hier draußen in der frostklaren Luft. Marcus’ Auto wollte erst nicht anspringen, weil der alte Geizkragen irgendein minderwertiges Zeug getankt hatte und dadurch die Benzinleitung verharzt war. Während er stöhnend und leise fluchend unter der Motorhaube steckte, standen Polly und ich wartend auf dem Gehweg, Seite an Seite, doch ohne einander zu berühren. Gloria war ein Stück beiseitegegangen, um rasch eine Zigarette zu rauchen. Polly hatte sich fest in ihren Mantel gewickelt, das Kinn tief im Pelzkragen vergraben, und sah mich an, ohne mir den Kopf zuzuwenden, stattdessen verdrehte sie nur so komisch die Augen und verzog das Gesicht zu einem traurigen, bedrückten Clownsgrinsen. Wir sagten nichts. Ich überlegte, ob ich sie packen und an mich ziehen und sie schnell küssen sollte, wenn Gloria nicht herschaute, sei’s auch nur auf die Wange oder sogar auf die Stirn, wie es vielleicht ein alter Freund tun würde in einem Augenblick wie diesem; aber ich hab mich nicht getraut. Denn eigentlich drängte es mich, sie auf den Mund küssen, ihr die Lider abzulecken, meine Zungenspitze in den geheimen Windungen ihres Ohrs zu versenken. Ich war in einem Zustand beschwipsten Erstaunens über mich selbst, über Polly, darüber, was wir waren, darüber, was mit einem Mal aus uns geworden war. Es war, als hätte ein Gott da oben aus dem Himmel herabgelangt, uns in die hohle Hand genommen und aus uns beiden rasch mal eben ein kleines Sternbild gemacht.

Ich habe immer den Eindruck, einer der eher betrüblichen Aspekte am Sterben – neben der Angst, den Schmerzen und dem Dreck – ist, dass, wenn ich weg bin, niemand mehr da ist, der die Welt auf genau die gleiche Art erfasst, wie ich es tat. Versteht mich nicht falsch, ich mache mir keine Illusionen über meine Bedeutung im öden Weltenplan. Andere werden andere Spielarten der Welt erfassen, zahllose Milliarden von Spielarten, ein Wirrwarr von Welten, und jede ganz und gar eigen; die eine aber, die nur ich allein mit meiner kurzen Anwesenheit darin geschaffen haben werde, sie wird für alle Zeit verloren sein. Ich finde, das ist ein grauenhafter Gedanke, irgendwie sogar noch grauenhafter als die Aussicht des Verlustes des eigenen Selbst. Stellen Sie sich mich vor, wie ich dort stehe in jener Nacht, um mich herum Garben von Edelsteinen, über das sammetweiche violette Tuch versprüht, welches die Liebe aus dem Nichts heraus dort ausgebreitet hat, und um mich blicke mit offenem Mund und sehe, wie das Licht der Sterne Schlagschatten wirft, die sich diagonal hinunterziehen an den Seiten des Gebäudes, wie das Dach von Marcus’ Wagen glitzert, als sei es mit einem hauchfeinen Ölfilm überzogen, wie Pollys Fuchspelzkragen knistert, als würden seine Haarspitzen brennen, wie der gefrorene Splitt der Fahrbahn dunkel schimmert und die Konturen aller Dinge flimmern – wie alles das, die ganze bekannte, alltägliche Welt, auf einmal einzigartig ist allein dadurch, dass sie von mir betrachtet wird. Polly lächelnd, Marcus sauer, Gloria mit ihrer Kippe, der Trupp der Leute hinter mir, die von den Zeitverdrehern kommen mit ihren trunkenen Heiterkeitsausbrüchen und ihrem Atem, der sich in der Luft zu Ektoplasmakugeln formt – sie alle würden genau das Gleiche sehen wie ich, aber nicht auf meine Weise, nicht mit meinen Augen, aus meiner speziellen Perspektive, auf die mir eigene Art, das heißt, genauso matt und so beschränkt wie jeder andere auch, nur dass es halt trotz allem meine Art ist, meine und deshalb einzigartig.

Marcus hörte auf, am Innenleben des Autos herumzufrickeln, kam hoch und schloss die Kühlerhaube mit einem lauten Rums, vor dem die Nacht vor Schreck zurückzuweichen schien. Er nuschelte was von Vergasern, wischte sich die Hände an seinen langen, schmalen Oberschenkeln ab, klemmte sich hinters Lenkrad und drückte mürrisch den Startknopf; der Motor schüttelte sich und erwachte hustend und keuchend zum Leben. Marcus saß da, die Tür noch offen, einen Fuß noch auf dem Gehweg, brachte den Motor auf Touren und horchte, wie das arme Biest stoßweise jaulte. Ich mag Marcus, doch, wirklich. Er ist ein anständiger Kerl. Ich glaube, er sieht sich ein bisschen so, wie Gloria mich sieht – im Prinzip ganz in Ordnung, nur ein totaler Pechvogel, einer, der sich leicht ausnutzen oder übers Ohr hauen lässt und einigermaßen lächerlich ist. Er saß also da, lauschte mit gespitztem Ohr auf die Geräusche, die der Motor von sich gab, und dabei schüttelte er immer wieder betrübt den Kopf und lächelte verbissen vor sich hin, als wäre dieser Zusammenbruch nur der letzte in einer ganzen Serie von kleinen, ebenso traurigen wie albernen Missgeschicken, die ihm schon sein ganzes Leben lang immer wieder zustoßen und denen auszuweichen ihm scheinbar einfach nicht gelingen will. Ach, Marcus, alter Kumpel, mir tut das alles leid, doch, wirklich. Komisch, wie schwer es ist, Entschuldigung so zu sagen, dass es überzeugend klingt. Es müsste eine feste Form geben, sein Bedauern in Worte zu fassen, eine Form allein für diesen Zweck. Vielleicht bring ich ja mal was raus zu diesem Thema, ein Handbuch mit praktischen Tipps, vielleicht sogar mit Beispieltexten: ein ABC der Abbitten, ein Vademekum des »Verzeihung«-Sagens.

Ich kletterte mit Gloria auf den Rücksitz, ich hinter Polly, die vorn neben Marcus saß. Glorias Atem roch nach Zigarettenrauch. Polly beklagte sich lachend über die Kälte, und wie sie so dasaß mit ihrem runden, dunkel glänzenden Kopf, der tief in diesem Pelzkragen steckte, konnte sie einem aus meiner Perspektive tatsächlich wie eine pummelige kleine, von oben bis unten in Seehundfelle gewickelte Eskimosquaw vorkommen. Während wir durch die stillen Straßen glitten, betrachtete ich die vor sich hin dämmernden Häuser und die geschlossenen Geschäfte, an denen wir lautlos vorüberfuhren, und versuchte verzweifelt mich abzulenken, denn Marcus machte mich schier verrückt mit seiner langsamen, übervorsichtigen Fahrweise. Pierce Saatgut&Eisenwaren, Birds Apotheke, Prendergasts Pasteten, und dann die halb verfallene Bruchbude mit den schielenden Butzenfenstern, in der einst Granny Colfer wohnte, die sagenhafte Hebamme, was für ein Schandfleck, wie sie da zwischen der Methodist Hall und dem vielfenstrigen Begegnungszentrum des Ancient Order of Foresters klemmt. Miller, der Mützenmacher, Hanley, der Herrenausstatter. Die (ehemalige) Druckerei meines Vaters, darüber mein Atelier (dito ehemalig). Der Fleischer. Der Bäcker. Der Kerzenmacher. Warum um alles in der Welt bin ich zurückgekehrt und bin hierhergezogen? Als junger Bursche konnte ich es, wie gesagt, gar nicht erwarten, endlich aus diesem Nest herauszukommen. Gloria meint, das ist, weil ich mich fürchte vor der großen Welt, darum hab ich mich in die kleine hier zurückgezogen. Sie mag schon recht haben, aber doch nicht ganz. Ich fühle mich wie ein Archäologe der eigenen Vergangenheit, der sich durch zig Schichten von Schiefer und Katzensilber gräbt und niemals bis zum Kern vordringt. Und dann ist da auch noch die Tatsache, die geheime Tatsache, dass ich mir ausgemalt hab, wie ich am alten Ort in eine neue Rolle schlüpfe, den Herrn spiele in meinem großen cremefarbenen Haus oben auf dem Fairmount Hill oder auch Hangman’s Hill, wie man ihn früher nannte, bevor der Stadtrat den Beschluss gefasst hat, eine weise Entscheidung übrigens, den Namen zu ändern – und sich die Welt, die ich angeblich fürchte, vasallentreu den Weg zu meiner Türe bahnt. Wie Picasso in Vence würde ich sein oder wie Matisse auf Château de Vauvenargues, aber dann bin ich eher so geendet wie der arme Pierre Bonnard, gefangen als Pantoffelheld in Le Cannet. Statt dass man mich verehrte, hielt die Stadt mich für einen ziemlich komischen Kauz mit meinem Hut und meinem Stöckchen und mit meinen bunten Seidentüchern, meinem anmaßenden Auftreten, meiner goldenen, jungen, gänzlich unverdienten Frau. Mir war’s egal, ich war so überglücklich, wieder an den Schauplätzen meiner Kindheit zu sein, die wie durch ein Wunder alle noch da waren, als hätte jemand sie in einem Bottich versenkt und eigens für mich aufbewahrt in zuversichtlicher, geduldiger Erwartung meiner absolut gewissen Heimkehr.

Die Main Street war wie ausgestorben. Mürrisch vor sich hin brabbelnd, rumpelte der Humber im Schlepptau seiner beiden Scheinwerferkegel die Fahrbahn entlang. Ein Ehepaar wirkt niemals so verehelicht, wie wenn man auf dem Rücksitz eines Autos hockt und es da vorne friedlich miteinander plaudern sieht. Es war, als wären Polly und Marcus schon zu Hause in ihrem Schlafzimmer, so leise und vertraut klang ihre Unterhaltung in meinen Ohren, derweil ich stumm und angespannt dasaß, vor mir die beiden Hinterköpfe. Ein erstes Zwicken der Eifersucht. Mehr als nur ein Zwicken. Worüber sprachen sie? Über nichts. Reden Leute nicht immer über nichts, wenn jemand in der Nähe ist, der sie belauschen könnte?

Und dann merkte ich plötzlich, wie mich etwas am Knie kitzelte, und vor lauter Schreck hätte ich beinahe aufgekreischt – durchaus denkbar, dass es in Marcus’ altem Auto Ratten gab –, doch als ich runterschaute, sah ich eine Hand schimmern – Pollys Hand, stellte ich fest, die mich dort unten gepackt hatte. Ohne sich auch nur im Mindesten zu rühren, hatte sie es fertiggebracht, den Arm auf der für Marcus unsichtbaren Seite durch die Lücke zwischen ihrem Sitz und der Tür zu schieben, und tätschelte mir nun auf eine Weise das Knie, die absolut unmissverständlich war. Das war nun wirklich eine Überraschung, um nicht zu sagen ein Schock, trotz allem, was vorhin am Tisch zwischen uns gewesen war. Fakt ist, wenn ich einer Frau Avancen machte, was ich, selbst in meiner Jugend, nur selten tat, rechnete ich im Grunde nie damit, dass sie es merkt oder gar darauf eingeht, obwohl ich ja in einigen Fällen durchaus Erfolg hatte, was ich jedoch eher für Zufall hielt oder für die Folge eines Missverständnisses oder der Schwachsichtigkeit der betreffenden Person, und darum immer meinte, ich hätte einfach Schwein gehabt. Ich bin keiner, auf den die Frauen sofort fliegen, nie gewesen, war schließlich das mickrigste Ferkel im Wurf. Ich bin klein und untersetzt, oder, um’s unverblümt zu sagen, dick und mit großem Kopf und kleinen Füßen. Mein Haar hat einen Farbton zwischen nassem Rost und angelaufenem Messing, und bei feuchtem Wetter oder am Meer kringelt es sich, backt zusammen wie Blumenkohlröschen und trotzt selbst heftigsten Versuchen, es zu kämmen. Meine Haut – ach, meine Haut! – ist ein schlaffes, feuchtes gelblich weißes Integument, durch das ich aussehe wie jemand, den man sehr lange im Dunkeln gebleicht hat. Von meinen Sommersprossen will ich gar nicht reden. Ich habe stämmige Arme und Beine, oben dick und zu den Knöcheln runter und den Handgelenken sich verjüngend, wie Gymnastikkeulen, nur kürzer und knubbliger. Mitunter stelle ich mir vor, dass diese Stummel sich mit zunehmendem Alter und Bauchumfang immer weiter in sich zurückziehen, bis sie mir gänzlich einverleibt sind, und dass mein Kopf und mein dicker Nacken sich ebenfalls abflachen, sodass ich mich in eine perfekte Kugel verwandle, einen dicken, bleichen Bovist, den zuerst die liebe Gloria vor sich herrollt und später, wenn sie keine Lust mehr hat, eine gestrenge Weibsperson in Weiß mit Gummisohlen und gestärkter Haube. Dass irgendwer, zumal eine vernünftige junge Frau wie Polly Pettit, mich ernst nehmen oder meinen Worten auch nur im Mindesten Glauben schenken könnte, finde ich nach wie vor erstaunlich. Aber nun saß ich da, und ebenjene Polly fummelte mir am Knie herum, während ihr Gatte, ahnungslos übers Lenkrad gebeugt, mit der Nasenspitze fast die Windschutzscheibe berührend, uns mit seiner alten Blechkiste langsam heimwärts kutschierte durch diese strahlend helle, jäh verklärte Nacht.

Auch Gloria, meine normalerweise scharfsichtige Frau, hat nichts gemerkt. Oder etwa doch? Bei Gloria kann man nie wissen. Ich nehme an, das ist bei ihr der springende Punkt.

Also jedenfalls war’s das, vorerst. Aber das eine möchte ich ganz klar verstanden wissen und ins Protokoll aufgenommen haben: Es war Polly, die praktisch den ersten Schritt gemacht hat, und zwar mit diesem schicksalhaften Betasten meines Knies, denn meine überhitzten Schmeicheleien vorhin am Tisch waren schließlich rein verbaler Natur gewesen, keine Taten – ich hab zu keinem Zeitpunkt auch nur einen Finger an sie gelegt, Euer Ehren, jedenfalls nicht an diesem Abend, das schwöre ich. Und als ich nun hinunterlangte und ungeschickt versuchte, nach ihrer Hand zu greifen, zog sie diese augenblicklich zurück und schüttelte, ohne sich umzudrehen, kaum merklich den Kopf, was ich als Verwarnung deutete, ja sogar als Zurechtweisung. Hochgradig erregt, und zwar nicht allein durch ihre zärtliche Geste, sondern mindestens ebenso durch die Art, wie sie mich abblitzen ließ, bat ich Marcus, anzuhalten und mich aussteigen zu lassen; ich wolle gern das letzte Stück des Heimwegs laufen, sagte ich, um in der Nachtluft wieder einen klaren Kopf zu kriegen. Gloria warf mir einen kurzen, erstaunten Blick zu – ich mach mir eigentlich nicht viel aus frischer Luft, außer in meiner Fantasie als Maler –, sagte aber nichts. Marcus hielt an der Brücke über den Mühlbach. Ich stieg aus, blieb noch einen Moment stehen und beugte mich hinunter, eine Hand aufs Autodach gestützt, um dem Ehepaar eine gute Nacht zu wünschen; Marcus brummte irgendwas – er war immer noch wütend auf sich, weil der Wagen vorhin nicht angesprungen war –, und Polly sagte bloß ein rasches Wort, das ich nicht richtig mitbekam, und wandte mir auch jetzt weder den Kopf zu, noch sah sie mich an. Sie fuhren los, die Auspuffgase hinterließen einen säuerlich-salzigen Gestank, dem ich langsam folgte, über die kleine Buckelbrücke, unter mir der rauschende, gurgelnde Mühlbach, meine Gedanken in Aufruhr, und ich sah die rubinrot leuchtenden Hecklichter im Dunkel entschwinden wie die Augen eines verstohlen zurückweichenden Tigers. Ach, könnt ich doch verschlungen werden!

Nun also zum Thema Stehlen, doch wo anfangen? Ich gebe zu, dass dieses infantile Laster – nennen wir es ein Laster – mir peinlich ist, und ehrlich, ich weiß selber nicht, warum ich es vor Ihnen bekenne, vor meinem nicht vorhandenen Beichtvater. Die moralische Frage ist hierbei heikel. So wie die Kunst sich ihre Materialien gänzlich einverleibt, sodass dieselben, wie auch Collingwood hervorhebt, zur Gänze in dem Werk aufgehen – ein Gemälde verleibt die Farben und die Leinwand sich ein, während ein Tisch immer das Holz bleibt, aus dem er besteht –, so wandelt auch der Akt, also die Kunst des Stehlens den gestohlenen Gegenstand um. Die meisten Besitzgüter verlieren mit der Zeit ihre Patina, ihren Glanz, und werden anonym; werden sie jedoch gestohlen, so erwachen sie auf einmal wieder zum Leben, nehmen wieder den Glanz der Einzigartigkeit an. Erweist der Dieb nicht, so gesehen, den Dingen einen Gefallen, nämlich durch die Erneuerung, zu der er ihnen verhilft? Wertet er die Welt nicht auf, indem er ihr beschlagenes Silber wieder aufpoliert? Ich habe diese Vorbemerkungen zu meinem Anliegen doch hoffentlich energisch und überzeugend genug vorgetragen, oder nicht?

Das Erste, was ich gestohlen habe, das Erste, was ich mich erinnere, gestohlen zu haben, war eine Tube Ölfarbe. Ja, ich weiß, das klingt nur allzu glatt, nicht wahr, weil ich doch Maler werden wollte und so weiter, aber so war es nun einmal. Der Tatort war Geppettos Spielzeugladen in der kleinen Seitenstraße, die oben von der Saint Swithin Street abgeht – ja, diese Namen, ich weiß schon, die erfinde ich im Laufe des Erzählens. Es muss um Weihnachten herum gewesen sein, um vier Uhr nachmittags wurde es dunkel, ein feiner Nieselregen gab dem Kopfsteinpflaster in der Gasse einen muschelblauen Glanz. Ich war bei meiner Mutter. Sollte ich etwas über sie sagen? Ja, das sollte ich; sie hat’s verdient. In jenen frühen Tagen – ich meine damals, als ich neun war oder zehn – war sie für mich weniger wie eine Mutter, sondern eher wie eine wohlwollende ältere Schwester, jedenfalls mit Sicherheit wohlwollender als die Schwester, die ich hatte. Mutter hatte immer so eine zerstreute, sogar leicht abwesende Art und war den alltäglichen Dingen des Lebens insgesamt nicht gewachsen, was manche Leute ärgerlich und andere liebenswert fanden und manche beides. Sie war schön, glaube ich, irgendwie auf so eine ätherische Weise, achtete aber nicht groß auf ihr Äußeres, es sei denn, diese scheinbare Nachlässigkeit war eine sorgsam aufrechterhaltene Pose, was ich jedoch nicht glaube. Speziell ihr Haar, das hat sie nie gebändigt. Es war rostbraun und ungeheuer dicht, aber sehr fein, wie eine seltene Sorte Ziergras, und wenn ich mich an sie erinnere, sehe ich sie fast immer vor mir, wie sie sich halb bekümmert, halb in gespielter Verzweiflung mit der Hand durchs Haar fährt. Sie hatte etwas von einer Zigeunerin, was ihre Kinder ärgerte und wofür sie sich schämten, nur ich nicht, denn in meinen Augen war alles, was sie war und tat, vollkommen – so vollkommen, wie ein Mensch nur sein kann. Sie trug stets bäuerliche Blusen und weite Röcke mit Blumenmuster, und in den wärmeren Monaten ging sie im Haus gern barfuß und manchmal sogar auf der Straße – für unsere bornierte kleine Stadt muss sie ein Skandal gewesen sein. Sie hatte auffallend hübsche, blassviolette Augen, die ich geerbt habe und die bei mir weiß Gott reine Verschwendung sind. Als ich klein war, waren wir immer, wenn wir beisammen waren, einfach nur glücklich, und ich hätte nichts dagegen gehabt, sie wahrscheinlich auch nicht, wenn es nur uns beide gegeben hätte, ohne meinen Vater und meine älteren Geschwister, die die Szene bevölkerten. Ich weiß nicht, warum gerade ich ihr Liebling war, aber ich war es. Ich nehme an, als kleiner Junge war ich noch nicht hässlich, und außerdem ziehen doch alle Mütter ihr Letztgeborenes vor, nicht wahr? Ich hab sie dabei ertappt, wie sie mich intensiv mit ihren strahlenden, erwartungsvollen Augen beobachtete, als könnte ich jeden Moment etwas Erstaunliches tun, einen wunderbaren Zaubertrick vollführen, sagen wir mal, mich mühelos in den Handstand begeben, oder eine Opernarie schmettern oder mir an den Hand- und Fußgelenken kleine goldene Flügel wachsen lassen und hoch hinauf in die Lüfte fliegen.

Schon beizeiten hatte ich auf meine sehr frühreife und überaus hochtrabende Art verkündet, es sei meine Absicht, Maler zu werden – was muss ich doch für ein unausstehlicher kleiner Idiot gewesen sein –, und trotz des ängstlich-besorgten Gebrabbels meines Vaters hielt sie das selbstverständlich für eine hervorragende Idee. Die üblichen Pastellkreiden und Buntstifte reichten natürlich ganz und gar nicht, ihr Junge musste das Beste haben, und schon gingen wir zusammen zu Geppetto, dem einzigen Laden in der Stadt, der, wie wir wussten, Ölfarbe, Leinwände und Echthaarpinsel führte. Der Ladenraum war hoch und eng, wie bei so vielen Häusern und Gebäuden in der Stadt, so eng, dass sich die Kunden unwillkürlich seitlich dort hineinschlängelten und sich mit abgewandtem Gesicht und eingezogenem Bauch durch die hohe Eingangstür zwängten. An der rechten Seite gab es eine schmiedeeiserne Wendeltreppe, von der ich immer dachte, dass sie zu einer Kanzel hinaufführen müsse, und an den Wänden lauter Regale, bis unter die Decke voll mit Spielzeug. Der Künstlerbedarf war im hinteren, höher gelegenen Bereich des Raumes, in den man über drei steile Stufen gelangte. Dort hatte Geppetto sein Pult, ebenfalls hoch und schmal, das wirklich einer Kanzel glich, einer Art Warte, von der aus er den ganzen Laden überblicken konnte und mit diesem freundlichen, augenzwinkernden Lächeln, in dem wie ein entblößter Schneidezahn die scharfe, nimmermüde Wachsamkeit des geborenen Kaufmanns aufblitzte, über seine Brillenränder guckte. Sein richtiger Name war Johnson oder Jameson oder Jimson, das weiß ich nicht mehr so genau, ich aber nannte ihn Geppetto, weil er mit seinen fusseligen weißen Schläfenlocken und dieser randlosen Brille, die ganz weit vorn auf seiner langen, schmalen Nase saß, aufs Haar dem alten Spielzeugmacher aus dem großen illustrierten Pinocchiobuch glich, das ich einmal zu Weihnachten bekommen hatte.

Über diesen hölzernen Knaben und seine Sehnsucht, ein Mensch zu sein, könnte ich Ihnen übrigens so einiges erzählen, o ja, so einiges. Aber das lass ich bleiben.

Mich faszinierten all die vielen verschiedenen Farben; ich sehe sie noch vor mir, aufgereiht auf ihrem geschnitzten Holzgestell, das an einen zu groß geratenen Pfeifenständer erinnerte. Eine prächtige dicke Tube Zinkweiß hatte es mir gleich angetan. Die Tube, welch glücklicher Zufall, bestand anscheinend selbst aus Zink, während sich das weiße Etikett irgendwie matt und trocken anfühlte, wie Gesso, ein Ton, den ich seit jeher liebe, was Ihnen ja bekannt ist, falls Sie die eine oder andere meiner Arbeiten kennen, was ich nicht hoffen will. Ich achtete instinktiv darauf, mir mein Interesse nicht anmerken zu lassen, und so tollkühn, das Ding in die Hand zu nehmen und es zu untersuchen oder auch nur zu berühren, wäre ich sowieso nicht gewesen. Es gibt so eine spezielle Art, das Objekt der Begierde gewissermaßen aus dem Augenwinkel zu fixieren, die das Einzige ist, was sich der Dieb in der ersten Phase des Stehlens gestattet, und das nicht nur aus strategischen Gründen oder Sicherheitserwägungen; sondern weil die Freude umso größer ist, je länger die Belohnung auf sich warten lässt, wie jeder Lüstling weiß. Meine Mutter sprach auf ihre zerstreute Art mit Geppetto, schaute gedankenverloren an seinem linken Ohr vorbei und spielte mit einem Bleistift, den sie von seinem Pult genommen hatte, drehte ihn in ihren schönen, schmalen, wenn auch etwas männlich wirkenden Fingern hin und her. Worüber mögen sie wohl geredet haben, diese beiden, die so wenig zueinanderpassten? Trotz meines zarten Alters und seiner Jahre sah ich, dass der alte Knabe hin und weg war von diesem Geschöpf mit dem wirren Haar und den durchsichtigen Augen. Ich muss hinzufügen, dass meine Mutter im Umgang mit Männern immer verführerisch war – ob absichtlich oder unbewusst, vermag ich nicht zu sagen. Ich glaube, es war dieses Unbestimmte, das sie hatte, diese leicht entrückte, etwas bedrohlich wirkende Verträumtheit, die die Männer blendete und aus der Fassung brachte. Und darin sah ich meine Chance. Als sie den Alten eingelullt und in einen Zustand glasiger Verwirrtheit versetzt hatte, fuhr ich blitzartig die Kralle aus und – zack! – hatte ich die Farbtube in der Tasche.

Ihr ahnt, wie mir dabei zumute war: Im Hals einen brennenden Kloß aus Angst, und mein Herz klopfte wie wild. Natürlich gleichzeitig im Siegestaumel, heimlich und fürchterlich. In diesem Zustand unterdrückter Erregung war mir, als wollten mir die Augen aus den Höhlen springen, und meine Backen fühlten sich zum Platzen aufgequollen an. Sie können mir glauben, wenn’s um das erste Mal geht, hat das Stehlen einiges mit der Liebe gemein. Wie aufregend kühl sie sich anfühlte, diese Farbtube, und was für ein Gewicht sie hatte, als würde sie aus einem anderweltlichen Element bestehen, das hier gelandet war und das von einem anderen Planeten kam, auf dem die Schwerkraft tausendmal stärker war als auf der Erde. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn sie sich durch meine Hosentasche hindurchgefetzt und krachend den Boden durchschlagen hätte und weiter abwärts gesaust und zur Überraschung der Schwarzen und zum angstschlotternden Entsetzen der Kängurus in Australien wieder rausgekommen wäre.

Was mich an dem, was ich getan hatte, am meisten beeindruckte, war, glaube ich, das Tempo. Ich meine nicht bloß das Tempo der Tat an sich, obwohl die scheinbare Gleichzeitigkeit, mit der die Farbtube von ihrem Platz auf dem Holzgestell verschwand und in meiner Tasche landete, durchaus etwas Gespenstisches hatte, etwas Magisches. Ich denke da an diese Godley’schen Teilchen, von denen in der letzten Zeit so viel die Rede ist und die angeblich gerade noch an einem Ort gewesen sind und im nächsten Moment ganz woanders, am anderen Ende des Universums gar, ohne die geringste Spur, wie sie von hier nach dort gekommen sind. So läuft das immer bei Diebstahl. Es ist, als würde sich ein Gegenstand in dem Moment, da er gestohlen wird, verdoppeln, quasi zerfallen in den Gegenstand, der vorher einem anderen gehörte, und einen zweiten und mit diesem nicht komplett identischen, der nunmehr meiner ist. Das ist so eine Art, wie nennt man das noch gleich, eine Art Transsubstantiation, wenn das nicht zu hoch gegriffen ist. Denn beim ersten Mal erzeugte das bei mir so ein Gefühl von beinah heiliger Ehrfurcht, und das tut es immer noch, jedes Mal wieder.

Das ist die sakrale Seite an der Sache; die profane Seite ist womöglich gar noch numinoser.

Hatte mich Geppetto heimlich bei der Tat beobachtet? Ich hatte den furchterregenden Verdacht, dass er, obwohl total gebannt von den azurnen Augen meiner Mutter, die allerdings nicht ganz auf ihn gerichtet waren, dennoch bemerkt hatte, wie meine Hand nach vorn geschossen war und meine Finger dieses wunderschöne, dicke, glänzende halbe Pfund Farbe gepackt hatten und es wie mit einem Zaubertrick in meine Hosentasche gleiten ließen. Wenn ich später wieder seinen Laden betrat, und ich betrat ihn in den folgenden Jahren noch sehr, sehr oft, warf er mir jedes Mal so ein spezielles Lächeln zu, oder vielleicht kam’s mir auch bloß so vor, so ein listiges, wissendes Lächeln. »Da kommt ja unser kleiner Maler«, pflegte er zu rufen und dabei ein leises Lachen durch seine grau behaarten Nasenlöcher zu schniefen, »unser hauseigener kleiner Leonardo!« Beim ersten Mal war ich so euphorisch, dass mir egal war, ob er wusste, was ich getan hatte, und doch war er der Einzige, den ich auf keinen Fall ein zweites Mal bestehlen wollte.

Wie sollte ich die teure Extratube Farbe rechtfertigen? Schließlich würde meine Mutter ganz genau wissen, dass sie Geppetto die nicht abgekauft hatte. So vage und verträumt sie sonst auch war, sie passte stets auf jeden Penny auf. Es ist immer eine knifflige Angelegenheit, das unerklärliche und plötzliche Auftauchen eines unbekannten Gegenstands zu erklären, das wird Ihnen jeder Freizeitdieb bestätigen – ich sage Freizeit, und dabei geht es doch eigentlich um Ästhetik, ja sogar Erotik, doch dazu später, vorausgesetzt, ich hab den Mumm. Auch Fingerfertigkeit gehört zum Spiel – erst sieht man’s nicht, dann sieht man’s doch –, und ich entwickelte mich rasch zum Experten im Verschwinden- und wieder Auftauchenlassen meiner geklauten Kleinigkeiten. Die Leute sind im Allgemeinen unaufmerksam, der Dieb hingegen nie. Er beobachtet und wartet, und dann schlägt er zu. Anders als ein professioneller Einbrecher mit seinem Ringelshirt und seiner albern unzulänglichen Maskierung, der im Morgengrauen von der Arbeit kommt und seine Angebertasche stolz auf der Bettdecke auskippt, um sich von seiner schlaftrunkenen Frau bewundern zu lassen, müssen wir Diebeskünstler unsere Kunst und ihren Lohn verhehlen. »Wo hast du denn diesen Füllfederhalter her?«, fragt man uns – oder diese Krawattennadel, Tabakdose, Uhrenkette, was auch immer –, »ich kann mich nicht erinnern, dass du das gekauft hast.« Die Regeln, wie man darauf reagiert, sind: Erstens, niemals sofort drauflosreden, immer erst ein, zwei Sekunden vergehen lassen, bevor man antwortet; zweitens, immer so tun, als ob man selber nicht ganz sicher ist, was die Herkunft des fraglichen Kleinods betrifft; drittens und vor allem, nie ins Detail gehen, denn nichts facht die Flamme des Argwohns stärker an als eine allzu freigebig dargebotene Fülle von Einzelheiten. Und dann –

Aber ich eile mir selbst voraus: Das Herz eines Diebes ist ein stürmisches Organ; innerlich verzehrt er sich nach Absolution, und gleichzeitig kann er sich das Angeben nicht verkneifen.

Mein Vater hat mein neues Hobby, wie gesagt, missbilligt, das heißt, das, was er dafür hielt, also das Malen, und er missbilligte es auch noch, als ich älter war und mit meinem Gekleckse schon in der Anfangszeit ziemlich beträchtliche Summen verdiente. Zuerst einmal dachte er an die Kosten, denn schließlich verdiente auch er sein Brot an den Rändern des Kunstmarkts und kannte sehr wohl die Preise für Farben, Leinwände und gute Borstenpinsel. Ich vermute jedoch, dass seine Bedenken im Grunde nur der Angst vor dem Unbekannten geschuldet waren. Sein Sohn ein Künstler! Das war das Letzte, womit er gerechnet hatte, und Dinge, mit denen er nicht gerechnet hatte, machten ihm Angst. Mein Vater. Muss ich ihn auch skizzieren? Ja, muss ich; wir wollen ja schließlich fair bleiben. Er war ein anspruchsloser Mann, hoch aufgeschossen, dünn, schon beinah dürr – ich bin anscheinend eine Mutation – mit hängenden Schultern und einem langen, schmalen Kopf, wie das gravierte Blatt einer prähistorischen Axt. Vom Typ her eher so wie Marcus, wenn ich’s mir jetzt so überlege, obwohl äußerlich weniger kultiviert, weniger der leidende Heilige. Mein Vater bewegte sich ganz eigenartig, wie diese Gottesanbeterin, diese Heuschrecke, als ob die Verbindungen zwischen seinen Gelenken nicht richtig funktionierten und er deshalb sein Skelett unter der Haut sehr vorsichtig und mühsam zusammenhalten musste. Mein rötlich messingbraunes Haar scheint das Einzige zu sein, was ich rein äußerlich von ihm geerbt hab. Ich hab auch seine Schüchternheit, seine kleinmütige Ängstlichkeit. Schon früh entwickelte ich eine matte Verachtung für ihn, etwas, das mich jetzt bekümmert, jetzt, wo es leider zu spät ist, das wettzumachen. Er war gut zu meiner Mutter und mir und den anderen Kindern, so gut, wie er’s vermochte. Was ich ihm nicht verzeihen konnte, war sein abscheulicher Geschmack. Jedes Mal, wenn ich zu ihm ins Geschäft gehen musste, verzog mein Mund sich angewidert, ganz von selbst, wie diese alten Hemdbrüste aus Zelluloid. Was hab ich sie verabscheut, schon als Kind, all diese Drucke von verheulten Straßenbengeln, Kätzchen, die mit Wollknäueln spielen, sonnengesprenkelten Lichtungen und geweihtragenden Königen der Berge und – was ich am meisten hasste – dieses lebensgroße goldgerahmte Brustbild einer gedankenversunken dreinblickenden orientalischen Schönheit mit grüner Haut, das, wie könnt es anders sein, in seiner ganzen Pracht über der Registrierkasse angebracht war. Die Frage, ob er meine Sachen in sein Sortiment aufnehmen sollte, hat sich nie gestellt, natürlich nicht – er hat mich nie gefragt, und ich hab es nie angeboten. Stellen Sie sich vor, wie perplex und gelinde entsetzt ich war, als ich am Tag nach seinem Tod mir seine Sachen ansah und dabei auf eine Leinenmappe stieß, die er wohl selbst gemacht hat und in der er das von mir gemalte Porträt meiner armen Mutter auf dem Sterbebett aufbewahrte. Schneiderkreide auf einem hübschen cremefarbenen Blatt Fabriano-Papier. Es war gar nicht schlecht, für einen Anfänger, aber dass er es all die Jahre aufgehoben hatte und obendrein auch noch in seiner eigenen, speziellen Mappe, das war wie ein Schlag ins Gesicht. Ich habe manchmal den Verdacht, dass ich in der Hektik des Alltags eine ganze Menge verpasse.

Aber Moment mal. Kann ich diese Farbtube wirklich als den ersten Gegenstand betrachten, den ich gestohlen habe? Es gibt viele Arten von Diebstahl, von dem, den man aus einer Laune heraus begeht, bis hin zu dem aus Niedertracht, aber für mich gibt es nur eine, die wirklich zählt, und das ist der ganz und gar zwecklose Diebstahl. Die Objekte, die ich nehme, müssen welche sein, die keinerlei praktischen Nutzen haben, jedenfalls nicht für mich. Wie ich bereits am Anfang sagte, stehle ich nicht aus Gewinnsucht, es sei denn, der heimliche Freudenschauer, den mir das Stehlen bringt, wäre als materieller Gewinn zu werten – wohingegen ich diese Tube Farbe ja nicht nur haben wollte, sondern sie wirklich nötig hatte, genauso wie ich Polly haben wollte und sie nötig hatte, und es besteht kein Zweifel, dass ich sie einer guten Verwendung zugeführt habe – huch! Das mit Polly ist mir so rausgerutscht, besser gesagt, reingerutscht, von ganz alleine, ich hab da gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich nehme an, es stimmt. Ich habe sie gestohlen, hab sie mitgehen lassen, als ihr Mann nicht hingeschaut hat, hab sie einfach eingesteckt. Ja, Polly habe ich geklaut; Polly hab ich entwendet. Benutzt hab ich sie auch, ganz schlimm, alles aus ihr herausgequetscht, was sie zu geben hatte, und dann, dann bin ich abgehauen und habe sie verlassen. Stellen Sie sich ein Sichwinden vor, einen Schauer der Scham, stellen Sie sich zwei dicke weißknöchelige Fäuste vor, die sich vergeblich an die Brust schlagen. Das ist das Schlimme an der Schuld, dass man ihrem Blick nicht entkommt; er verfolgt mich überall im Raum, überall auf der Welt, wie das nur allzu berühmte verschwiemelte, skeptische und selbstgefällig-wissende Glotzen der Gioconda.

Einfach vom Dach runter. Huiii! Der Sturm hat heute früh ein halbes Dutzend Schindeln losgerissen und sie einfach runtergepfeffert, alle zerdeppert, und jetzt regnet es in einem der hinteren Zimmer durch, und das hat oben auf dem Speicher schon wer weiß was für ein Chaos angerichtet. Das Haus besteht ja nur aus Erdgeschoss und Keller, das Dach ist also nicht besonders hoch, aber steil ist es, und ich hab keine Ahnung, was mich geritten hat, da hochzuklettern, noch dazu bei diesem Wetter. Wie ich mühsam und zittrig da rauf bin, über die Schieferplatten, bin ich gestolpert und auf dem Bauch gelandet und wär um ein Haar runtergerutscht, und hätte ich nicht im letzten Moment den Dachfirst zu fassen gekriegt, ich wäre glatt auf die Erde geplumpst. Das wär vielleicht ein Bild gewesen, wenn einer da gewesen wär und mich gesehen hätte, zappelnd und keuchend wie ein aufgespießter Käfer, mit meinen strammen Beinen strampelnd und verzweifelt mit den Schuhspitzen Halt suchend an den schlüpfrigen Ziegeln. Wenn ich hinten im Hof auf den Beton geknallt wäre, ob ich dann abgeprallt wäre und wieder hochgefedert? Zu guter Letzt hab ich’s geschafft, mich zu beruhigen, und bin eine Weile reglos liegen geblieben, hab mich mit kalten, starren Fingern weiter festgehalten, der Regen prasselte hernieder, und über mir zog ein Krähenschwarm höhnisch krächzend seine Kreise. Dann aber machte ich die Augen zu, erwog zu beten, ließ den Dachfirst los und glitt langsam und polternd die Schräge hinab, bis meine in den übel abgestoßenen Schuhen krampfhaft eingezogenen Zehen an die Dachrinne stießen und ich zum Glück abgebremst wurde. Nach einer weiteren kurzen Verschnaufpause gelang es mir aufzustehen und, wie ein Orang-Utan teils hüpfend, teils walzend und dabei vor Angst leise vor mich hin pfeifend, seitlich an der Dachkante entlangzukriechen – ein Wunder, dass die Rinne nicht unter mir zusammenbrach – und die relative Sicherheit des hohen Backsteinschornsteins zu erreichen, der an der nordwestlichen Ecke des Daches aufragt – oder ist es die südöstliche? Blöd, überhaupt erst mal dort hochzusteigen. Ich hätte mir den Hals brechen können und wär vielleicht wochenlang nicht gefunden worden. Ob diese Krähen meinem Leichnam dann die starren, entsetzten, ungläubigen Augen ausgehackt hätten?

Ich weiß nicht, warum ich hierhergekommen bin, ich meine, warum hierher, in dieses Haus. Es ist der Ort, an dem ich aufgewachsen bin, an dem sich die Vergangenheit vollzogen hat. Ist das so was wie das mit dem verletzten Kaninchen, das sich in seinen Bau zurückschleppt? Nein, das passt nicht. Schließlich bin ich es ja, der andere verletzt hat, obwohl auch ich beileibe nicht mit heiler Haut davongekommen bin. Sei’s drum, nun bin ich hier, und es hat keinen Sinn, darüber nachzugrübeln, warum ich mich entschlossen habe, mich hier niederzulassen und nicht irgendwo anders. »Ich bin des Grübelns müd, es lohnet nicht«, sagt der Dichter.

In meiner Jugend nahm ich mich vor den Wäldern in Acht. Oh, ich hab es geliebt, sie zu durchstreifen, besonders in der Dämmerung, unterm hohen Baldachin der Blätter, der mählich sich verdunkelte, zwischen den jungen Bäumen, Farnwedeln und dem dichten, ins Violette spielenden Gewirr der Brombeersträucher, aber zugleich hatte ich immer Angst, Angst vor wilden Tieren und vor anderen Sachen. Ich wusste, dass die alten Götter dort noch immer hausten, die alten Schreckgespenster. Heute wird gefällt – ich hör es unten in der Ferne, im tiefen Wald. Kein gutes Wetter für solch eine Arbeit. Viel Nutzholz kann nicht übrig sein, das sich zu schlagen lohnt. Das ganze Land hier ringsherum befindet sich noch immer im Besitz des Hyland-Clans, auch wenn es seines einstigen Überflusses unterdessen größtenteils beraubt ist. Ich spüre seine Kargheit, wie ich meine eigene spüre. Ich gehe davon aus, dass mit der Zeit die Waldarbeiter auch noch hier herauf kommen, dann sind die letzten alten Bäume weg. Vielleicht fällen sie mich dann auch gleich mit. Das wäre ein passendes Ende, dass mich ein ordentlicher Schlag umhaut. Jedenfalls besser, als vom Dach zu rutschen und sich das Genick zu brechen.