22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein vielschichtiges Katz-und-Maus-Spiel, ein Roman über Nostalgie, Leben, Tod und Quantentheorie. Felix Mordaunt, der gerade erst aus dem Gefängnis entlassen wurde, fährt am Haus seiner Kindheit vor. Doch weder das schicke Auto noch der Name, mit dem er sich vorstellt, gehören wirklich ihm. In dem zugigen alten Gutshaus lebt eine neue Familie: die Godleys, Nachkommen des verstorbenen weltberühmten Wissenschaftlers Adam Godley, dessen Existenztheorie das Universum ins Chaos stürzte. Felix muss sich nun mit der eigenwilligen Familie Godley und deren nervösen Haushälterin auseinandersetzen. Ein ungeheurlicher Vorwurf steht im Raum: War der verstorbene Adam Godley wirklich der Urheber der Existenztheorie, oder war er ein Betrüger? Mit funkelnder Intelligenz und rasantem Witz lässt John Banville einige der denkwürdigsten Figuren seines Werks in einem ebenso schelmischen wie brillant konzipierten Roman wieder aufleben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 524

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

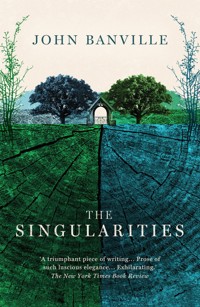

John Banville

Singularitäten

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über John Banville

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über John Banville

John Banville, geboren 1945 in Wexford, Irland, gehört zu den bedeutendsten zeitgenössischen literarischen Autoren. Sein umfangreiches Werk wurde mehrfach, auch international, ausgezeichnet, zuletzt mit dem Franz-Kafka-Literaturpreis, dem Man Booker Prize (für »Die See«) und 2013 mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur. John Banville lebt und arbeitet in Dublin und schreibt unter dem Pseudonym Benjamin Black Krimis und Thriller, die neben seinen Romanen ebenfalls bei Kiepenheuer & Witsch erschienen sind.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Ein vielschichtiges Katz-und-Maus-Spiel, ein Roman über Nostalgie, Leben, Tod und Quantentheorie.

Felix Mordaunt, der gerade erst aus dem Gefängnis entlassen wurde, fährt am Haus seiner Kindheit vor. Doch weder das schicke Auto noch der Name, mit dem er sich vorstellt, gehören wirklich ihm. In dem zugigen alten Gutshaus lebt eine neue Familie: die Godleys, Nachkommen des verstorbenen weltberühmten Wissenschaftlers Adam Godley, dessen Existenztheorie das Universum ins Chaos stürzte. Felix muss sich nun mit der eigenwilligen Familie Godley und deren nervösen Haushälterin auseinandersetzen. Ein ungeheurlicher Vorwurf steht im Raum: War der verstorbene Adam Godley wirklich der Urheber der Existenztheorie, oder war er ein Betrüger?

Mit funkelnder Intelligenz und rasantem Witz lässt John Banville einige der denkwürdigsten Figuren seines Werks in einem ebenso schelmischen wie brillant konzipierten Roman wieder aufleben.

Inhaltsverzeichnis

Dank

Hinweis

Motto

Widmung

Teil I

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Teil II

Kapitel 10

Teil III

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Die Übersetzerin dankt dem Deutschen Übersetzerfonds, der ihre Arbeit an diesem Roman mit einem großzügigen Stipendium gefördert hat.

Alles in diesem Buch ist frei erfunden. Sämtliche Namen, handelnden Personen, Orte und Begebenheiten entspringen entweder der Fantasie des Autors oder wurden von ihm fiktionalisiert. Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen, realen Ereignissen oder Orten sind rein zufällig.

Singularity /-lar’i-ti/n the fact or state of being singular; peculiarity; individuality; oddity; oneness; anything curious or remarkable; a point in space-time at which matter is compressed to an infinitely great density.

The Chambers Dictionary

Singularität, die; der Fakt oder Zustand des Singulärseins; Eigentümlichkeit, Individualität; Sonderbarkeit, Einzigartigkeit; alles Seltsame oder Bemerkenswerte; ein Punkt in der Raum-Zeit, an dem die Materie zu unendlich großer Dichte komprimiert ist.

In Memoriam

Janet Elizabeth Dunham Banville

(1944–2021)

I

Ja, er ist am Schlusspunkt angekommen, hat die Strafe abgesessen, aber heißt das, dass er weiter nichts zu sagen hat? Nein, keineswegs, bei weitem nicht. Hier steht er im eisigen Glanz eines windigen Aprilmorgens, schreitet aus, tritt in die Welt als freier Mann, mehr oder weniger. Wo hat er denn diese todschicke Garderobe her? Es gibt anscheinend jemanden, der sich um ihn kümmert, jemanden, der sich gekümmert hat. Sehen Sie doch den eleganten, wenn auch etwas altmodischen Kamelhaarmantel, der Gürtel nicht geschnallt, sondern lässig geknotet, das maßgeschneiderte Tweedjackett hinten mit Doppelschlitz, die gewienerten Budapester, das goldene Blitzen an den Hemdmanschetten. Beachten Sie speziell den hochkronigen Hut aus dunkelbraunem Filz, nagelneu, keck überm linken Auge in die Stirn gezogen. Locker am Henkel trägt er eine Gladstone-Tasche, zerschrammt und abgewetzt, aber dezent und gut. Oh ja, ein Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle. Den Beau haben sie ihn genannt im Bau – sein Spitzname, einer seiner Spitznamen. Der Beau im Bau, sehr passend. Wörter sind das Einzige, was einem bleibt, um sich die Dunkelheit vom Leib zu halten. Denn was für ihn der lichte Morgen, das ist für mich die dunstige Dämmerung.

Wer spricht denn hier? Na ich, der kleine Gott, die großen haben sich ja aus dem Staub gemacht.

Übrigens hat er beschlossen, seinen Namen zu ändern. Es wird wohl kaum einer auf diesen Trick hereinfallen, wozu also die Mühe? Aber sein Ziel, verstehen Sie, ist nichts Geringeres als die vollkommene Verwandlung, ein Unterfangen, das er radikaler nicht angehen konnte, als indem er gewissermaßen die Fabrikmarke gelöscht und sie durch eine andere ersetzt hat, eine von ihm selbst erfundene. Eine vorgetäuschte Identität! Die Idee versetzte ihn in freudige Erregung – armer Tor, der er war; als ob ein neuer Name alte Sünden überdecken könnte. Und doch brachte er dann eine, wie sich zeigen sollte, verdrießliche halbe Stunde in seiner Zelle zu, hockte mit Bleistift und Papier im Schneidersitz auf seiner schmalen Pritsche wie ein zurückgebliebener Schulbub über seinen Hausaufgaben und versuchte haareraufend mit verrutschtem Kragen, aus dem Namen, der für ihn bereits sein alter war, ein plausibles Anagramm zu bilden; doch es gab einfach zu viele Konsonanten und nicht genug Vokale, und außerdem, Wortspiele dieser Art waren nicht gerade seine Stärke, sodass er schließlich aufgab, verdrossen und frustriert, um sich stattdessen lieber ein fix und fertiges Pseudonym zu überlegen. Die Auswahl war verwirrend groß, von John Smith bis Rudolf von Ruritanien. Aber zu guter Letzt kam er auf etwas, das ihm genau das Richtige schien.

Ein Hauch Enttäuschung trübt die schlichte Freude, frei zu sein, auf freiem Fuß zumindest. In seiner Fantasie war die Entlassung stets in jenen Talmi-Glamour getaucht gewesen, den er von den Gangsterfilmen seiner Jugend kannte. Es würde ein großes nacktes Holztor geben und darin ein viel kleineres Nebentor, das sich nach innen öffnet und durch das er forsch nach draußen tritt, im Zweireiher aus Flanell, mit breiter Krawatte, seine paar Habseligkeiten unterm Arm und im Mundwinkel, wie eingekerbt, ein straffes, kaltes Lächeln, so würde er hinausspazieren, quer durch ein Niemandsland aus Kopfsteinpflaster und aus schrägen Schatten, hinüber zu der protzigen Karosse, die schon auf ihn wartet, hinterm Lenkrad sitzt ein Schlägertyp und kaut an einem Zahnstocher, und auf dem weichen Rücksitz, dummdreist eine Zigarette rauchend, lasziv sich räkelnd, eine platinblonde Lady mit weißer Pelzstola und Nahtstrümpfen. So oder jedenfalls so ähnlich, sofern man sagen kann, dass etwas ist wie etwas anderes; die Brahma-Hypothese bezweifelt ja bekanntlich sogar die Selbstidentität. Allein, das ganze Potenzial fürs Pittoreske und Dramatische, das dieser Tag womöglich hätte haben können, wurde vereitelt durch den Fakt, dass das Verfahren seiner Entlassung insgeheim ja längst im Gange war, lange vor dem eigentlichen Augenblick, da sie mit Ochsenziemern und mit abgesägten Pumpguns im Anschlag – ich übertreibe natürlich – die Riegel weggeballert und die Zellentür weit aufgestoßen hatten und auf sicheren Abstand gingen. Was ich damit meine, ist, dass schon vor ein paar Jahren von oben die Weisung gekommen war, ihm an den Wochenenden und an bestimmten gesetzlichen Feiertagen Ausgang zu geben – selbstverständlich ohne Aufsehen und unter der Bedingung, dass die Sache nicht als Präzedenzfall zu betrachten sei. Diese Ausflüge erwiesen sich immer als ziemlich anstrengend; in seiner sicheren Zelle wär er besser dran gewesen. Dann wurde er von Anvil Hill, dem Ambosshügel, wo der Hammer des Gesetzes schwer herniederfällt, in die buschreichen Breiten von Hirnea House verlegt, wo man ganz entspannt in einer offenen Haftanstalt einsaß – ein schönes Oxymoron. Er war dort nicht glücklich gewesen; auf dem guten alten Anvil, wo er etwa zwanzig Jahre seiner obligaten Zeit als Lebenslänglicher in einem zwar geräumigen, doch von den anderen abgeschiedenen Block zufrieden mit seinen Mannen, seinen Kumpanen zugebracht hatte, allesamt Lebenslängliche wie er, hatte er sich wesentlich wohler gefühlt.

Sie verstehen schon, das Wort zufrieden ist hier relativ gemeint; hinter Schloss und Riegel ist hinter Schloss und Riegel, da kannst du noch so viele Sonderrechte haben.

Sei’s drum, sie, wir, das kollektive Wir, haben ihn letzten Endes auf freien Fuß gesetzt, und da ist er nun, kommt munter auf dem kiesbestreuten Weg daher, wo schon ein Taxi auf ihn wartet, ein großer altmodischer, tief liegender schwarzer Benziner, wie man sie heute nur noch selten auf der Straße sieht, mit einem Kühler, klobig wie das Maul von einer Seekuh, und verbeulten Radkappen aus Chrom, in denen sich verzerrt die Wälder ringsum spiegeln. Denn wir sind auf dem Lande, inmitten flacher, schafgesprenkelter Hügel, die sie hier dreist Berge nennen, und er genießt das Zwitschern der Vögel und den leichten Wind, die Wahrzeichen der Freiheit schlechthin. In Hirnea House, einem freistehenden viktorianischen Klinkerklotz mit jeder Menge Schornsteinen, war man sich gar nicht wie im Knast vorgekommen, was zum Teil daran lag, dass es bis vor kurzem gar kein richtiges Gefängnis war, sondern eine Verwahranstalt für ganz normale Irre.

Der Taxifahrer, ein hohlwangiger Alter mit gelblich bleichem Raucherteint, beobachtet mit zusammengekniffenen Augen, wie er näher kommt; der Bursche weiß genau, wer er ist, denn der Wagen wurde ja auf seinen Namen bestellt – genauer gesagt, auf seinen früheren Namen, an dem noch immer ein paar Fetzen trauriger Berühmtheit haften.

Namen, Namen. Wir könnten sagen, er heißt Barabbas. Aber wer wär dann der, den sie gerade kreuzigen, da drüben auf der Schädelstätte?

Er macht die hintere Tür auf, wirft seine Tasche ins Auto, bückt sich, um selbst hineinzuklettern, und lässt sich ächzend auf den Rücksitz fallen, der so abgewetzt ist, dass er glänzt. Muss ein bisschen abspecken. Begrüßung wird nicht erwartet, von keiner Seite. Auch keine Entschuldigung für die Verpätung, selbstverständlich. Fahren Sie los, guter Mann. Es müffelt nach abgestandenem Zigarettenrauch, Schweiß und speckigem Leder, ein Gemisch, zu dem sich jetzt vermutlich noch der müde, angegraute Mief des alten Knastbruders gesellt. Der gute Mann musterte ihn im Rückspiegel mit einem Austernauge.

»Herrlicher Tag heute«, krächzt er.

Und ich, wo bin ich? Ich hocke, wie es meine Art ist, gemütlich zwischen all den Schornsteintöpfen und genieße den Rundumblick. Wir sind uns übrigens schon mal begegnet, in einem von den Intervallen meiner taumelnden Unendlichkeit. Hallo, ja, ich mal wieder! Schauen Sie doch, wie mein Flügelhelm im Frühlicht funkelt.

Er hat einen Freund namens Billy – ein ehemaliger Zellengenosse aus seiner Zeit auf Anvil. Ein bisschen mehr als ein Genosse, um es ganz unverblümt zu sagen und ohne drum herum zu reden, denn bei der Dürre dort in jenen einsamen Gefilden muss man des Fleisches Feuer halt mit jedem Brennstoff nähren, der zur Hand ist. Aber genug, kein Wort mehr davon: hat doch die Zeit längst jeden Rest von solchen feu follet in ihm gelöscht. Der süße Billy nennt sich mittlerweile William. Ist rechtschaffen geworden und hat sich eine kleine Firma aufgebaut, weil Autos immer schon sein Ding gewesen sind. Hier, sehen Sie seine Visitenkarte:

Hipwell Hire – Autovermietung

Wm. Hipwell, Esq. – Eigent.

Starke Getriebe für die Getriebenen

Und wir brauchen dringend einen Wagen: an Orte reisen, Besuche machen. Der Führerschein ist zwar längst abgelaufen, doch was soll’s. Sein Kumpel Wm. wird die Sache schon für ihn richten.

Aber sieh da, der Kumpel drückt sich, und er wird nicht vom Eigentümer selbst empfangen, sondern von dessen Assistentin. Das ist eine junge Dame von durchaus flottem Aussehen und mit einem Ring in der Nase – die Mode, stellt er fest, ist während seiner langen Haftzeit wild geworden –, die hinter ihrem metallenen Schreibtisch sitzt und ihn taxiert, während sie sich mit ihrer dicken grauen Zunge geschickt ein Kaugummi in die linke Backentasche schiebt, um auf seine höflich vorgetragene Frage antworten zu können. Nein, sagt sie, der Chef musste geschäftlich außer Haus. Das ist eindeutig eine Lüge, die sie jedoch mit einer derart unverhohlenen Dreistigkeit und Unverschämtheit von sich gibt, dass sie nicht kränkend ist. Misstrauisch beäugt sie seine Dr.-Crippen-Tasche, die auf dem Boden steht, zu seinen Füßen, und sich redlich bemüht, unschuldig auszusehen.

Ein Fahrzeug sei für ihn bereit, sagt sie, »und das hier ist Ihr Führerschein, obwohl, das Foto sieht Ihnen kein bisschen ähnlich, Mr Mordaunt.« Er freut sich und belohnt sie mit seinem seltenen und nur ein ganz klein wenig unheilvollen Lächeln: Es ist das erste Mal, dass er den neuen Namen ausgesprochen hört, oder zumindest dessen zweiten Teil, und er gefällt ihm. Der Klang ist angemessen kummervoll. Mordaunt – ich denke dabei nicht an Mord und Schrecken, nein, keineswegs, nicht derart mit der Tür ins Haus. Was ich da vor mir sehe, ist, sagen wir mal, so ein großes behäbiges mottenzerfressenes Untier, ein Elch oder ein Wapiti – gibt es da einen Unterschied? – mit einem riesengroßen Schädel und streichholzdünnen Beinen, dem es beschieden ist, als Wandschmuck in der Eingangshalle eines prunkvollen barocken Jagdschlösschens zu enden, irgendwo in einem tiefen, gottverlassenen Wald in, ach, was weiß ich, wo – Sie verstehen schon.

Bevor er den Führerschein einsteckt, kann er es sich nicht verkneifen, rasch das Foto anzugucken. Oje! Wann war das aufgenommen worden, wo? Er kann sich nicht erinnern. Das Mädchen hat unrecht, es sieht ihm sehr wohl ähnlich. Stimmt schon, rein physisch ist die Ähnlichkeit eher gering, aber diese drohende Kinnhaltung, der verdorbene Ausdruck in den Augen – die Kamera, die gnadenlose, hat allemal etwas von seinem Wesen eingefangen. Wir reden hier von seinem inneren Wesen. Von außen sieht der Mann noch immer gut aus, Typ Brummbär, Dreitagebart und so, wenn er auch unterdessen deutlich gröber wirkt, im Frühling seines siebenten Jahrzehnts.

Das Büro ist eng und gemütlich unaufgeräumt, genau wie Billys Zellenseite früher. Es ist schon viele Jahre her, seit sie zuletzt zusammen waren, und trotzdem kommt es ihm so vor, als wittere er noch immer einen Hauch vom einstmals so vertrauten Duft des alten Knastgefährten, dem Knabenduft, der auf geheimnisvolle Weise die Erinnerung heraufbeschwört an salzgeschwängerte Gerüche sonnenverbrannter Kindheitssommer.

Natürlich findet er es ärgerlich, dass Billy – ähm, ich meine, Mr Hipwell, wie das Mädel mit dem Nasenring ihn beharrlich und mit Nachdruck korrigiert und sich dabei ständig auf die Unterlippe beißt, um nicht lachen zu müssen –, dass er es vorgezogen hat, sich aus dem Staub zu machen, statt hier zu sein und ihn an seinem ersten Tag in Freiheit zu begrüßen. Ein ungutes Gefühl, ein kalter Schauer. Soll das etwa ein Muster werden? Ein Vierteljahrhundert lang war er weitgehend verloren für die Welt, und viele, die er einmal kannte, gibt es nicht mehr, da würde es ihn hart ankommen, sollte er von den paar, die noch aus seinen alten Kreisen übrig sind, so schroff geschnitten werden, ganz gleich, wie lose die Verbindung zwischen den einzelnen Gliedern der Kette auch war. Er hat noch nicht begriffen, dass das statische Universum, in das er eingetreten ist und in dem, genau genommen, weder Vergangenheit noch Gegenwart noch Zukunft existiert, sondern nur eine Art gleichbleibender, zeitloser Nicht-Zeit, dass dieses Universum mit einem ganzen Ensemble neuer Figuren bestückt ist, mit denen er sich amüsieren kann. Oh ja, bei dieser Aussicht reiben Hochstimmung und Stimmungstiefs sich schon die Hände. Sie werden sehen.

Der Wagen, den ihm Billy ausgesucht hat, ist ein Sprite, ein netter kleiner Flitzer, rassig rotlackiert, mit Schalensitzen, die Bezüge aus matt schwarzem Kunststoff, weich wie Babyhaut und noch so neu, dass man fast daran kleben bleibt, und als er mit dem tweedumspannten Hintern drüberrutscht, kann man sie vor Begeisterung sachte quietschen hören. Dann ein leises Metallgeklimper, und schon erscheint die vielberingte junge Frau neben ihm, ihr vorne stylisch hochtoupiertes, kräftig eingespraytes Haar vibriert im ziemlich starken Wind. »Hier ist der Schlüssel«, sagt sie und lässt ihn baumeln an dem Ring, der nicht viel größer ist als der in ihrer Nase, »ist vollgetankt, und bauen Sie mir ja keinen Unfall, sonst bringt Sie Mr Hipwell um, und mich gleich mit.«

Schon wieder das ostentative Mister, und schon wieder so ein schlecht verhohlenes, freches Grinsen; er überlegt, ob dieses wohlriechende kleine rosa Ferkel dem Chef wohl mit der einen oder anderen Gefälligkeit gefällig ist. Er hofft es. Billy hat sich drinnen schier verzehrt nach weiblicher Gesellschaft; anpassungsfähig war er immer schon, versäumte aber niemals zu betonen, dass er doch eher auf die Miezen steht als auf die Macker. »Das ist manchmal wie Zahnschmerzen«, sagte er immer und ließ den Blick wehmütig in die Ferne schweifen, in jenen chiffonweichen, puderduftenden Serail hinter verschwommen goldenen Pforten, der ihm vorerst noch verwehrt war, »oder wie so ein Pochen oder so was ganz weit hinten in der Zunge, im dicken Teil.« So reden sie dort über, na, Sie wissen schon, worüber, wie liebeskranke Schulmädchen; es wird Sie vielleicht überraschen, aber die Lebenslänglichen stehen eher nicht auf Zoten.

Die junge Frau bleibt da und guckt sich an, wie Mr. Mordaunt am Knüppel rüttelt und sich entschlossen räuspert. Er wünschte, dass sie wieder ins Büro gehen möge, hat Angst, er könnte sich vor ihr blamieren, denn er hat keine Ahnung, wie man diese neumodischen Autos anlässt. Und aus der Übung ist er außerdem. Er ist nicht mehr gefahren seit, ja richtig, seit jenem unvergessenen Sommernachmittag, als er mit einem anderen Auto – auch ein Leihwagen, genau wie der hier, nur viel größer und schwarz wie ein Leichenwagen – zu einem Sumpf an einer Bahnlinie gefahren war und es dort hatte stehen lassen mitsamt der bluttriefenden Fracht, die allerdings noch atmete. Das war in einem anderen Leben, in einer anderen Welt, und ja, das Dienstmädchen ist tot. Aber zurück ins Jetzt. Rein mit dem Zündschlüssel in den verheißungsvollen kleinen Schlitz, der Motor heult wruumm, wruummm, die Kupplung loslassen, und holdrio, raus auf die Straße. Aber wie das so ist – er war zu ungeduldig mit der Kupplung, der Wagen bockte wie ein Pferd, das scheut, der Motor keuchte und verreckte unter lautlosem Gelächter aus den Himmelssphären. Ein genuschelter Fluch, und noch einmal den Schlüssel rein, die Kupplung wieder, sachte, diesmal sachte, und los.

Doch schon nachdem er eine kurze Strecke gefahren war, erschlaffte ihm der Fuß auf dem Pedal, das Auto scherte langsam aus nach links und rollte dann noch ein paar Meter, bevor es seufzend an der Bordsteinkante stehenblieb. Er saß da, übers Lenkrad gebeugt, und sah mit müden Augen blicklos durch die Windschutzscheibe. Der schnittige Wagen, die schicken Klamotten, das Mädchen im Büro mit dem Geruch nach Haarspray und klebrig süßlichem Parfüm, sogar das unschuldige Sonnenlicht, das vor ihm in der elegant gewölbten Scheibe blitzte: Auf einmal war er überwältigt von der nackten Faktizität all dessen. Die meisten Sünden kann man leugnen, verdrängen, ja sogar vergessen, nicht aber diese eine, für die es keine Absolution gibt und die er notgedrungen in sich birgt wie einen Fötus, der verdorrt ist. Wozu die ganze überspannte Quasselei, dieses banale Rumgewitzel, das gern hohe Kunst sein möchte? Es wird ihn keinen Augenblick erlösen von diesem furchtbaren Dilemma, dass er der sein muss, der er ist. Er hat ein Menschenkind ermordet, ein sterbliches Geschöpf, wie er selbst eines ist, und damit hat er einen winzig kleinen Riss zurückgelassen in der Welt, eine winzig kleine Scharte, die durch nichts ausgewetzt oder wieder gefüllt werden kann. Er hat ein Leben genommen und dafür lebenslänglich bekommen.

Wie wär’s mal mit ein bisschen weinen, während du dort hockst im Sumpf deines unrettbaren Selbst? Mal bisschen flennen, und schon geht’s dir wieder besser, hm? Ach, aber hast du’s dir nicht schon vor langer Zeit gesagt: Wenn du erst einmal anfängst, hörst du nie mehr auf. Und darum: Lass es lieber bleiben.

Mühsam reißt er sich nun zusammen, strafft die Schultern, packt das Steuer fester mit den dicht bepelzten Fäusten und weiter geht’s, vorwärts mit männlicher Entschlusskraft. Kein Zurück. Der arme Affe, ausgesetzt in freier Wildbahn, und noch das grässliche Geräusch im Ohr, mit dem die Käfigtür ins Schloss fiel hinter ihm und sich die Pforten seines Schutzraums krachend schlossen. Nein, kein Zurück. Seht nur, wie er davonläuft, brabbelnd, rotärschig und ganz allein, ins furchterregende Dickicht der Welt.

Dabei zieht’s ihn immer noch nach Hause, das heißt nach Coolgrange, dem Familiensitz, maureeyah, wie wir auf gut Ersisch sagen, und dorthin wendet er sich unversehens, nichts ahnend von dem wundersamen Wandel, der ihn daselbst erwartet. Wir konnten sie doch schließlich nicht sich selber überlassen, oder? Ein bisschen Stein auf Stein, ein wenig Farbe hier und da, den einen oder anderen Ausblick etwas angepasst. Kaum noch wiedererkennen wird er das alte Haus – oder sich selbst darin.

Sie werden gespannt sein, wenn nicht gar darauf brennen zu erfahren, womit er die nicht ausfüllbaren Tage im Kittchen ausgefüllt hat. Es zog sich alles übermäßig in die Länge, weil sie ihn schlicht nicht gehen lassen wollten, doch nicht aus Rachsucht, die, das gibt er zu, durchaus berechtigt wäre, sondern allein, so glaubt er jedenfalls, wegen der Trägheit der Bürokratie. Während er heute Morgen auf das Taxi wartete, das sich verspätet hatte – es hat mir Spaß gemacht, ich böser kleiner Gott, ihn noch ein letztes Mal mit einer kurzen Zeitverzögerung zu martern –, hat er präzise nachgerechnet, wie viel Zeit er drinnen zugebracht hat, und war ganz verblüfft, sogar ein klein wenig beleidigt, als dabei, einschließlich der Schaltjahre und seiner letzten Nacht, die ja Schlag Mitternacht zu Ende war, gerade einmal mickrige achttausendneunhundertvierundneunzig Tage, dreizehn Stunden, siebenundzwanzig Minuten und ein paar zerquetschte Sekunden rausgekommen waren. Pah! So aufgedröselt, war das ja so gut wie gar nichts, dabei war es ihm vorgekommen wie der Inbegriff der Ewigkeit; wieso hat er denn da nur all die Jahre so ein Theater drum gemacht? Wie viel muss er noch lernen, wenn er sich nun in diese Ecke des Multiversums wagt, die ihm so trügerisch vertraut vorkommt, wie viel muss er noch beigebracht bekommen über die wahre Natur der Zeit.

In den ersten Monaten seiner Haft, eine Phase, an die er sich jetzt kaum mehr zu erinnern meint, hat er die Dauer auf zwei Ebenen erfahren. Da war zuerst einmal der kosmische Aspekt der Angelegenheit. Um ihn herum kreiste der große Bogen des Daseins mit kaum merklicher Bewegung, während er selbst sich vorkam wie ein Eichhörnchen, das verzweifelt rennt in einen Hamsterrad, welches derart schnell sich dreht, dass man die Speichen nur noch sieht wie ein verwischtes Blitzen. Am Morgen wachte er in Panik auf, erschöpft von einer Nacht voller verstörend wüster Träume, raste mit ungebremster Hast durch seinen Tag, bis abermals das Licht ausging, und fiel sodann in einen Zustand, der eigentlich kein Schlaf war, sondern eher eine angstbesetzte Lähmung. Doch wie sehr sein Verstand auch rasen und sich hetzen mochte, die Zeit, in einem anderen ihrer Aspekte, den man als individualisierte Zeit bezeichnen könnte, haftete ihm an, schwer, feucht und klebrig wie ein nasses Betttuch, das auf einer Wäscheleine hängt, und versuchte er, sich durch sie hindurchzukämpfen, dann schlang sie sich um ihn herum wie ein erstickend warmes, feuchtes Knäuel. Es gab nichts zu tun, und genau das tat er, den lieben langen Tag, jeglichen Tag, mit fieberhaftem Eifer.

Geradezu zwanghaft überlegte er, besonders in den frühen Phasen seines Eingesperrtseins, ob er dem Ganzen nicht ein Ende machen und einfach so ein klammes Laken nehmen und es zu einer Schlinge knoten sollte, um sich damit an dem mittleren der drei kurzen, hanteldicken Eisenstäbe aufzuknüpfen, die in das kleine Fenster hoch oben in seiner Zelle eingelassen waren. Doch brachte der Gedanke an das, was dann folgen würde, ihn ab von diesem Kurs schierer Verzweiflung, wobei der körperliche Schmerz und auch die Seelenqualen keineswegs das Schlimmste waren. Was er partout nicht billigen konnte, war die Vorstellung, welch ein vulgäres Bild er bieten würde: die Glubschaugen, die dick geschwollene rausgestreckte pflaumenblaue Zunge, die Flecken und die ekligen Gerüche untenrum. Nein, er musste weitermachen, musste durchhalten, es ging nicht anders. Er sagte sich, dass doch das ganze Leben ›lebenslänglich‹ sei, was ihn indes nicht tröstete.

Ach, übrigens, der Genauigkeit, oder sollte ich lieber sagen, der Wahrscheinlichkeit halber: Das Fenster seiner Zelle auf Anvil Hill war weder hoch oben noch klein, und Gitterstäbe hatte es auch keine. Drahtglas, das ja, und draußen ging es tief hinunter auf den gnadenlos unnachgiebigen Boden des Sportplatzes. Die Aussicht war ebenfalls nicht grad berauschend. Ganz in der Nähe lag der Hof, auf dem die durchtrainierteren unter den Lebenslänglichen nachmittags lustlos Fußball spielten, und ein Stück weiter, an der Seite, ein irreal wirkender Streifen Gras, das seiner Ansicht nach nur künstlich sein konnte, so was wie eine büschelige Plastikmatte, dort ausgelegt, damit sich Mäher und Gerät erübrigten, und unten rechts in der Diagonale ein kümmerlicher Baum, der nicht gedeihen konnte und nicht eingehen wollte, der vielmehr Jahr um Jahr stur dastand, jeden Frühling verdrießlich ein paar teilnahmslose Blätter austrieb, die, kaum berührten sie die Luft, auch schon zu welken schienen, schlaff und bleich, und die beim ersten kühlen Herbsthauch umstandslos herunterfielen. Von der Stadt sah er nichts als in der Ferne einen Turm, der aus dem Smog emporragte wie der Finger ihres Gottes aller Götter, der mahnend in die falsche Richtung zeigte.

Wie dankbar war er für den freigebigen, opulenten Himmel, für das verschwenderische, wechselvolle Schauspiel, das er bot.

Wir werden hier nicht näher auf die Strategien und Methoden eingehen, die er, nachdem er so verblüffend schnell am Ende seiner Kräfte angelangt war, sich aus den Trümmern, die ihm noch verblieben waren, zusammenschusterte, um einerseits zu überleben und andererseits halbwegs bei Verstand zu bleiben. Begnügen wir uns vielmehr mit der Feststellung, dass er seine Nase in so manches Buch steckte – die Bibliothek auf Anvil war bemerkenswert gut ausgestattet, was sogar noch besser wurde, nachdem er den Gefängnisbibliothekar, einen harmlosen Kinderschänder, verleumdet und für seine Absetzung gesorgt hatte, um stattdessen fortan selbst auf dem verwaisten und noch warmen Hochstuhl Hof zu halten – und allen Hobbys abschwor. Tagsüber holte er den Schlummer nach, den er des Nachts verpasste, und driftete, egal, wie spät es war und wo er gerade sich befand, sanft ab, gleich einem Blatt, das auf den Frühlingsfluten segelt; der Tagschlaf war ein Schwebezustand, ein Dahindämmern, gottlob ohne die Schrecken der Nächte.

Einer seiner frühen imaginären Fluchtversuche bestand darin, rücklings auf seiner Pritsche liegend, die Hände hinterm Kopf verschränkt – Sie sehen ihn doch vor sich, oder? –, sich vorzustellen, er sei zu einem Abendessen bei Freunden eingeladen und habe sich nun, von den feinen Speisen und den teuren Weinen satt, der allzu glänzenden Gesellschaft müde, zu sehr geblendet von den Leuchtspuren der Geistesblitze, die überm Esstisch hin und her schossen, heimlich verdrückt in eins der Nebenzimmer und sich’s bequem gemacht auf einer Couch mit Damastpolstern, um sich ein wenig Ruhe und Frieden zu gönnen. Die Vorstellung, es wären andere in der Nähe, gesellig ins Gespräch vertieft, derweilen er allein dort lag, spendete ihm einen kleinen Trost in seiner Einsamkeit. Im Lauf der Jahre freilich erschien die bloße Vorstellung, er könnte jemals wieder eine Chance haben, an einer frohen Runde teilzunehmen, ihm immer weniger wahrscheinlich, wie ein durch nichts gerechtfertigter Traum von einer anderen Welt, wo Freundlichkeit und Anmut herrschten.

Sein einträglichster Zeitvertreib, wenn er des Nachts in seiner schwülen Zelle schmorte – Gefängnisse sind, so seine Erfahrung, immer überheizt –, bestand darin, dass er, fast schon absurd detailversessen, gedanklich wieder durch die Felder rund um Coolgrange streifte, wie er’s in seinen hitzigen Jugendtagen so oft und mit so viel Begeisterung getan hatte. Als Junge war er nämlich ein nimmermüder Wanderer gewesen und hatte die Natur in jeder Form geliebt, und zwar die wilde ganz genauso wie die zahme. Vor allem galt seine Bewunderung den Raubtieren, dem schleichenden Fuchs, dem herabstoßenden Falken, der Hauskatze. So hatte er im zarten Alter schon gelernt, dass der gewaltsame Tod seit jeher zum Leben gehört. Doch er war nicht morbide, keineswegs. Was ihn am heftigsten beschäftigte, das war vielmehr das Wachsen und Gedeihen der Dinge. Alles war für ihn beseelt, vor allem die Bäume; für manche davon hatte er mehr Zuneigung, als er jemals für einen menschlichen Gefährten hätte haben können. Er sah das reine Sein in allen Dingen, im Possenspiel des Wahnsinns nicht minder als im höchst elaborierten religiösen Ritual, im großmäuligen Geschrei der Bauernsöhne nicht minder als im Wohlklang des vortrefflichsten Sonetts. Und im Dasein des Daseins erkannte er sein eigenes. Ja, ja, er war eine empfängliche Seele, und niemals übersah er ein elegantes Götterbein, das zwischen den raschelnden Blättern des Lorbeers blitzte: et in Arcadia, Ihr sehr ergebener – wie Sie sehen. Warum hätten wir uns sonst die Mühe machen sollen, ihn rauszuholen aus dem Knast, wenn auch erst ziemlich spät? Dass er frei ist, hätte schließlich wenig Sinn, wenn er die Freiheit nicht in vollen Zügen genießen kann.

Doch sein Verlangen war nicht und war nie gewesen, sich an der Quelle des Erhabenen zu laben. Die einfache Natur, die Allmutter, la belle dame, sie war’s, an der er hing, bei der er glücklich war. Er brauchte nur ein ganz bescheidenes Stückchen Wiese in der Stadt, mitten in der Betonwüste, mit Kreuzkraut, Brennnesseln und ein paar lippenstiftrote Mohnblumen, die mit den Köpfen nickten, dann war er schon zufrieden. Die tiefe Schlucht, die hohen Klippen, die konnten sie sich seinetwegen sparen. Ihn reizten auch nicht das hysterische Geträller der Nachtigall oder die vielbesungene Narzisse, deren Blüten, wie jeder weiß, sich aber zuzugeben schämt, mitnichten golden sind, wie man behauptet, sondern, um es rundheraus zu sagen, giftig grüngelb wie die Galle einer Absinthtrinkerin.

Sein schönster Ausweg war, wie schon erwähnt, der Himmel; nie konnte er genug davon bekommen, die Wolken zu bestaunen, die ganz sich selbst genügen in ihrer ständig sich verändernden samtigen Herrlichkeit.

Es gab da eine Strecke, die er immer wieder ging, oder so oft ging, dass sie ihm besonders lieb sein musste. Der offizielle Ausgangspunkt, sein offizieller, war ein kurzer und aus irgendeinem Grunde immer aufgeweichter Durchgang, der vom Garten von Coolgrange House hinunterführte bis zu einem Gatter und von dort zu einem Eichenwäldchen und dann hinaus ins Offene, in die Natur. Das Gittertor mit den fünf Sprossen, die Wind und Regen abgeschmirgelt haben zu einem feinen Filigran – der Rost sieht aus wie grob gemahlener Zimt –, hat er in diesem Augenblick ganz deutlich vor sich, und da durchzuckt ihn, ohne dass er’s sich erklären kann, ein süßer Schmerz. Wie es so schief in seinen Angeln hängt, schlapp, triefäugig, besiegt vom Alter, das arme Ding, könnte man denken, es hat aufgegeben. Es lässt sich zwar noch öffnen, aber er klettert lieber drüber und freut sich daran, wie es unter ihm in greisenhafter Panik erbebt und quietscht und klappert. Wenn er das Bein über die oberste Stange schwingt, muss er eine halbe Schraube machen, das heißt, sich elegant halb um die eigene Achse drehen, sodass er zwangsläufig zurückblickt auf die Hinterseite des Hauses, aus dem er gerade kommt und dessen unregelmäßige Reihen hoher Fenster, in denen sich die Sonne spiegelt, glasig missbilligend auf ihn herabzublicken scheinen. Wenn er da hockt, stellt er sich vor, wie er als unerschrockener Jacky Tar im schaukelnden Mastkorb eines Kriegsschiffs unter vollen Segeln über den schwankenden Wogen schwebt. Ein Junge bleibt nun mal ein Junge, selbst dieser hier. Und er war ja einst wirklich ein ganz normaler kleiner Kerl, führte nichts Böses im Schilde und hatte keine Mordgedanken. Das alles kam erst später, und wer weiß schon, warum oder woher?

Gleich hinter dem Tor befand sich ein abschüssiges Feld, durch das sich ein flacher, aber breiter grasbewachsener Wall zog, einst angelegt von Menschenhand, vor undenkbar langer Zeit, wenn auch zu keinem irgendwie bekannten Zweck. Auf dem Wall standen drei edle Buchen, ich glaube jedenfalls, es waren Buchen oder sind es noch, alle in einer Reihe und in gleichem Abstand voneinander, ein weiteres Zeugnis menschlichen Handelns. Vielleicht war es einmal ein Ort gewesen für ein bäuerliches Ritual von einst, mit Porter und Musik, mit Jungfrauen und Weißdornblüten und fröhlichen Burschen mit bunten Bändern an den Hüten, die mit ungeschickten Schritten einen altmodischen Tanz vollführten und herzhaft die geschwenkten Spazierstöcke aneinanderschlugen. Oder, prosaischer, es könnte auch ein längst vergessener räuberischer Bauer sie dort gepflanzt haben, als Grenzmarkierung für den Streifen Land, den er sich unrechtmäßig angeeignet hatte.

Einmal war es ihm vergönnt, in diesen Bäumen einen Kuckuck zu erspähen, den scheuesten aller Vögel, den Minnesänger der Monotonie. Unscheinbar war er anzusehen, ein schiefergraues Ding mit einem kleinen, spitzen, missvergnügten Schnabel und einem Knopf, blank, schwarz, oval, als Auge. Als er herankam, unterbrach das Tier sein Rufen und spähte durch das Laub zu ihm hinunter, und er hätte schwören können, dass er es kurz schlucken hörte, vor Überraschung oder vor Schreck oder sowohl als auch. Eine volle halbe Minute beäugten sie einander, der Vogel und der Junge, und beiden war bewusst, dass sie irgendwie in der Klemme steckten, und beide wussten sie nicht weiter, wie wenn in einem Hinterhofbordell im Vorzimmer durch einen dummen Zufall ein Gentleman auf seinen Diener trifft. Aber zu guter Letzt gab sich der Vogel eine Art entschlossenen Ruck und raffte gleichsam seine Röcke und flog hinüber in den zweiten Baum und, als er folgte, in den dritten und schoss dann hoch, auf und davon über die Hügelkuppe.

Wenn er in Gedanken einen dieser mäandernden Spaziergänge auf Mnemosynes Pfaden unternahm, staunte er jedes Mal aufs Neue, wie viel er noch heraufbeschwören konnte aus der fernen Vergangenheit und wie detailreich die Landschaften waren, die er vor seinem geistigen Auge sah, wenn sein Phantom-Ich sie durchstreifte. Doch so stolz er auch auf sein Erinnerungsvermögen war, so skeptisch war er andererseits. Seine Erinnerungen an die Sichtung jenes Kuckucks und an so viele andere Begegnungen, zum Beispiel die mit dieser Eule, die in der violett getönten Dämmerung auf freiem Feld tief über seinem Kopf flog und mit ihren großen Flügeln eine sich regende Vertiefung aus der Luft zu saugen schien, die sich in ihrem Rücken immer mehr verdunkelte, das alles war so deutlich und so überzeugend, dass er argwöhnen musste, sich gar nicht wirklich zu erinnern, sondern sich in Wahrheit nur irgendwas einzubilden, und was er dort in seinem Mief, unter Gefängnisdecken kauernd, sah, sei nichts als nur ein Tagtraum in der Nacht. Und dennoch kam ihm die Realität, die – wie war noch das Wort? – haecceitas der Orte und Objekte, die ihm begegneten, und seine Gegenwart in ihrer Mitte so greifbar vor, dass es ihm schien, als sei er wirklich wieder dort, tatsächlich dort, ein großer, strammer Tollpatsch – ich übertreibe wieder mal –, lebendig wie das Leben selbst, draußen auf freiem Feld, und säße nicht, einer Zygote gleich, die in der Wand des Mutterschoßes steckt, fest in dem blutwarmen Verlies, sodass es ihn, wenn er dann endlich frei ist, nicht wundern wird, dass diese Glücksgefilde, sieht er sie wieder in der sogenannten Wirklichkeit, mit nichts als einem plumpen leisen Plopp, so wie das Nicht-Geräusch der Seifenblase, wenn sie platzt, verschwinden werden – und mit ihnen er, weil sie sich selbstverständlich umgehend gegenseitig aufheben müssen, die Materie der Welt, wie er sie kannte, und er, ihre Antimaterie.

Seltsam, dass er in all den Jahren kein einziges Mal, wenn man ein Auge zugedrückt und ihn über ein Wochenende rausgelassen hatte, auf die Idee gekommen war, zurückzugehen nach Coolgrange und einen Blick zu werfen auf die Stätten seiner Jugend. Nicht, dass der Ort ihm irgendwie am Herzen lag. Seine Altvorderen und deren Treiben waren ihm herzlich gleichgültig – wenn er von sich ausging als ihrem Nachkommen, waren die Männer höchstwahrscheinlich alle miteinander Schurken, die Weiber alle miteinander Schlampen –, ganz abgesehen davon, dass er sich auf diesen alten Tummelplätzen dort nie groß getummelt hatte. Nein, was ihn fernhielt, muss eine Art Scheu gewesen sein, wenn er auch nicht recht wusste, was er da wohl scheute. Vielleicht etwas von ihm selbst, das noch dort verweilte, etwas von dem, was er einmal gewesen war, dem schönen frischen Original, das später derart ramponiert sein sollte und besudelt. Als seine Mutter starb, wurde das Haus verkauft, damit, so war die Hoffnung, die Frau von ihrem Sohn – seine Witwe, hätt ich fast geschrieben – und deren Sohn, sein Sohn, will sagen ihrer beider Sohn, ein bisschen Geld zum Leben hätten. Die Summe, die bei der Versteigerung herauskam, war enttäuschend, wenn auch wenig überraschend: Der Boden brachte längst schon nichts mehr ein, die Scheunen und die Ställe waren im Verfall begriffen, und auch das eigentliche Haus hielt sich nur noch mit Mühe aufrecht. Er hatte angenommen, dass mit seiner schaurigen Berühmtheit ein paar Pfund über dem Marktwert rauszuholen wären, doch nicht einmal die Aussicht, in der blutbefleckten Kammer zu schlafen, in der die Bestie einst als Knabe geschlummert hatte, konnte potenzielle Käufer dazu bringen, ein wenig tiefer in die Tasche zu greifen. Was freilich eh kaum von Bedeutung war, denn trotz aller energischen Bemühungen seines traurigen Rechtsbeistands Maolseachlainn Mac Giolla Gunna, SC, RIP, bekamen weder er noch seine Frau vom Erlös auch nur einen Penny zu sehen, da dieser aufgrund eines alten Paragrafen des Zivilrechts, wonach besagter Proponent als abgeurteilter Verbrecher kein Recht auf Zuwendungserteilung hatte und so weiter, in toto einbehalten wurde und dem Staatssäckel zugutekam. In der Zwischenzeit hatte das Anwesen abermals den Besitzer gewechselt und gehörte nun dem Sohn eines Gelehrten von sagenhaftem Ruhm; der alte Mann war tot, sein Ruf jedoch unsterblich, und seine Theorien hatten die Vorstellungen, die sich die Welt und all ihre Gelehrten davon machten, was was ist und wo wo ist und wie wie ist, mit einem Schlage umgeworfen. Habe ich diese über alle Maßen angesehene Persönlichkeit bereits erwähnt? Professor Adam Godley, Erfinder der Brahma-Theorie, s.o. Auch er einer, der in den scheinbar leblosen Klumpen der Welt stets das Beseelte sah, wenn auch ohne viel Bewunderung und mit noch weniger Freude. Wie es der Zufall will, war unser Freund mit ihm bekannt, ein bisschen jedenfalls, lang, lang ist’s her; Fakt ist, dass Godley einmal mit seiner Frau geschlafen hatte, nicht nur einmal, höchstwahrscheinlich. Die kleinen Räder in den größeren Rädern, alle mahlen sie und mahlen.

Er fragte sich, ob wohl die neuen Leute den alten Namen von dem Anwesen geändert hatten, weil sie hofften, so die Verbindung zwischen Coolgrange, seiner Person und seiner Niedertracht verwischen zu können – immerhin hatte er ja seinen Namen auch geändert, oder nicht? Eine Möglichgkeit, die er aus für uns undurchsichtigen Gründen verstörend fand. Er hatte keinen Zweifel, dass es andere Veränderungen geben würde, greifbarere, denn sicher hatte man dies oder jenes reparieren müssen oder umbauen; das Haus war ja schon damals kaum mehr bewohnbar, als er hier war, und das war auch nicht gerade gestern oder vorgestern gewesen.

Während er nun weiterfuhr, hatte er das eigenartige Gefühl, dass vor ihm alles immer wieder aufbrach, wie ein großes unerschöpfliches Ei ohne Dotter. Wie sollte er mit all dem Überfluss auf Erden fertigwerden? Das Gefängnis hatte die Fülle der Dinge gleichsam ausgesiebt, nun aber sollte er von Neuem mitten hinein in den Schlamassel. Es gab einfach zu viel von allem, Autos, Häuser, Läden, Ampeln, Platanen, Krankenhäuser, Leichenhallen, Spielmannszüge, Monstermessen, Erdbeben, Hungersnöte, Feuersbrunst und Flut, Natur- und Unnaturkatastrophen, leichenübersäte Schlachtfelder, Massenvernichtungen, implodierende Sterne, expandierende Galaxien – und immer, selbstverständlich, Menschen, immer Menschen. Zu viel, zu viele. Ihm zagte das Herz.

Er kam auf den Gedanken, dass er einen Umweg machen könnte, um die See zu sehen. Gibt es einen besseren Balsam für die sündenkranke Seele? Ja, er würde nach der See sehen. Doch nicht jetzt, nicht heute. Dieser ganze Schnickschnack, der herausläuft aus der Eierschale, die sich ohne Ende teilt und lautlos vor ihm von der Windschutzscheibe abprallt, war schon das Äußerste, was er ertragen konnte. Die wässrigen Weiten konnten warten – auf ein andermal.

Frei sein, wenn auch auf Bewährung, doch für immer frei, wenn er ein braver Junge ist – es fühlt sich seltsam an. Er kann’s noch gar nicht richtig glauben und würde sich nicht wundern, wenn es an seinem Hosenboden einen Haken gäbe mit einer Gummileine dran, die jeden Augenblick zu Ende ist, sodass er immer wieder – boing! – zurückschnellt, genau wie der arme Sylvester, der Trickfilmkater mit dem Gummipo. Für einen, der so lange drin gehalten wurde, ist draußen noch mal was ganz anderes.

Als er in Coolgrange eintraf oder auf dem Gut, das früher mal so hieß, war’s Vormittag. Es gibt zwei Zugänge. Vom Haupttor aus kommt man auf eine kurze, rechts und links von ausgewachsenen Linden gesäumte Auffahrt, die geradewegs zum Haus führt. Die nahm er jedoch nicht – Knastbrüder nehmen nie den Vordereingang –, sondern drehte um und fuhr stattdessen weiter die Straße lang, dem Verlauf der alten Grundstücksmauer folgend. Nach einigen Kilometern kam er plötzlich an eine jähe Rechtskurve, in deren Winkel sich linker Hand ein üppig begrüntes Plätzchen mit einem schmalen grauen Sandsteinbogen befand, der etwas wie ein überdachtes Friedhofstor, wenn das das rechte Wort ist, einrahmte, welches, verborgen unter wilden Brombeerranken, von der Straße aus nicht zu sehen ist und überragt wird von einem knorrigen Weißdornbusch. Hier hielt er an und parkte auf einem dreieckigen Stück Wiese, so glatt und unnatürlich grün wie ein mit Entengrütze überzogener Waldsee. Er stieg aus, blieb stehen und stand da. Diese Stelle hatte für ihn immer etwas Unheimliches gehabt. Es herrschte hier so ein Gefühl von Traumverlorenheit, als schaue alles weg, habe die Aufmerksamkeit auf etwas anderes gerichtet. Schläfrig zauste ein leiser Wind die spitzigen, dunkel glänzenden Weißdornblätter. Das Sonnenlicht wirkte diffuser hier, verschwommener. Kein Vogel sang.

Er beugte sich über die enge Rückbank und nahm seine Tasche; leicht wie sein Leben war sie, wie das, was davon übrig war. In einem Anflug von altgewohnter Verantwortungslosigkeit ließ er den Sprite stehen, ohne abzuschließen, steckte aber wenigstens den Schlüssel in die Tasche. Sollte ihn nur ruhig einer kurzschließen. Ihm doch egal! War ja nicht seine Karre. Wer weiß, vielleicht würde sie ihrem Namen Ehre machen und in den Wald abhauen, würde sich durch irgendeinen derben maschinellen Zauber in eine Nymphe verwandeln, eine Dryade mit leichten Flügeln, und fröhlich dort umhergespenstern zwischen den frühlingsfrischen Eichen.

Als er unter dem steinernen Bogen hindurchging – die niedrige, verwitterte Pforte hatte zwar einen rostigen Riegel, aber kein Schloss –, überkam ihn etwas Sonderbares. Irgendwie ein Zittern oder etwas wie ein Schimmern, als sei er gar nicht er, sondern nur sein Spiegelbild in einem Riss in einer Fensterscheibe, oder, noch besser, als wabere er im gesprungenen Glas eines Garderobenspiegels. Und noch seltsamer, was er auf der anderen Seite sah, war nicht ganz er, oder doch er, nur irgendwie verändert, war weniger und zugleich mehr als vorher, schmaler und gleichzeitig verbreitert sozusagen. Das Ganze war im Nu vorbei, es dauerte nur einen Wimpernschlag, die Wirkung aber war zu spüren und ging tief. Etwas hatte ihn berührt und ihn gezeichnet, unauslöschlich.

Was, fragte er sich, mag wohl der verlorene Sohn empfunden haben, als das Mahl zu Ende war, als der letzte Knochen des Mastkalbs abgenagt war, als die Gäste heimgegangen und die Tränen getrocknet waren, die sein ihn zärtlich liebender alter Vater an der Schulter des lang vermissten Jungen weinte, als das Leben wieder seinen Lauf nahm? Schien alles so wie früher und genauso trist, oder war alles an den Rändern berührt von einer kalten, quecksilbrigen Flamme, vom hellen Glanz des Neuen, der Erneuerung?

Aus dem Schatten des Torbogens trat er in jenen schmalen Durchgang, an den er sich erinnerte und der auf beiden Seiten überwuchert war von dichtgedrängten Weißdornhecken – da ist er wieder, der Weißdorn, gut so – und von wilder Waldrebe, zitternden Fuchsien und vielen anderen Büschen, Sträuchern und so weiter, deren Namen mir bekannt sein sollten, es jedoch nicht sind, alle schon in voller Blüte oder kurz davor. Dieser hintere Zugang wurde ›Lady’s Way‹ genannt, und niemand dort draußen wusste noch, warum. Wenn er als Junge aus der Schule kam, nahm er manchmal seinen ganzen Mut zusammen und ging hier entlang, obwohl oder gerade weil er sich dabei nie recht wohlfühlte; es machte ihn nervös, wie schmal und gerade dieser Weg war und wie das dichte Blattwerk sich so bedrohlich ballte über ihm, sogar im tiefsten und angeblich unbelaubten Winter. Heute war er weder passend angezogen noch hatte er feste Schuhe an, das schwankende Dornengestrüpp hatte es auf seinen Kamelhaarmantel abgesehen, fehlte nur noch, dass ein Vogel über ihn hinwegflog und ihm auf den Hut kackte. Was hatte er sich bloß dabei gedacht, hierher zurückzukommen, ausgerechnet hierher? Er war jetzt nicht mehr hier zu Hause, falls er es überhaupt jemals gewesen war. Und doch zog es ihn weiter, immer tiefer hinein in eine vertraute Welt, die nun verwandelt war, eine gewandelte Welt.

Helen Godley war’s, die ihn erspähte, als er zielstrebig von hinten näher kam. Auf dem Treppenabsatz im ersten Stock blieb sie vor dem hohen Bogenfenster stehen, ihre Rechte ruhte leicht auf dem Geländer. Auf ihn aufmerksam geworden war sie durch den sahnig gelben Farbton seines Mantels, den sie kurz hatte leuchten sehen, als er hinter der Hecke hervortrat. So aus der Ferne war sie sich zuerst nicht sicher, was er war. Er konnte auch ein Tier sein, irgendeines, ein Leopard, ein Lama, ein Känguru, das Einzige, was ihr nicht einfiel, war ein Kamel – das, was am nächsten lag. Im letzten Sommer – oder war’s der vorletzte oder der davor? – hatte Adam eins der Felder an der Hunger Road für eine Woche an einen Zirkus vermietet, da sah man auf den Feuchtwiesen dort unten alle möglichen exotischen Geschöpfe grasen, ein Zebrapärchen, ein nervöses kleines Shetlandpony, dem die hübschen rostroten Ponyfransen in die Augen hingen, und sogar eine Giraffe, die ganz langsam, wie auf Stelzen, lief und an den Ginsterbüschen knabberte mit ihren heiklen Lederlippen, denen die Dornen gar nichts ausmachten.

Wie hieß die Truppe gleich noch mal? Sowiesos Sowieso-Zirkus. Eigentlich war es eher eine Art Wandertheater: so was wie eine Bühne mit ein paar Stuhl- und Bankreihen an einer Seite. Sie hatte Adam überredet, einmal mit ihr in eine Vorstellung zu gehen. Er wollte erst nicht, aber sie hatte einen Flunsch gezogen und, wie nicht anders zu erwarten, hatte er schließlich nachgegeben. Zwischen den Dressurakten waren Lieder, Clownsnummern und kleine Spielszenen eingestreut. Es gab nur eine Handvoll Darsteller, die jeweils in mehreren verschiedenen Rollen auftraten: der Jongleur, der Muskelprotz, der Zauberer im bunten Glitzerumhang, das kleine Mädchen kam als Schlangenmensch, dann wieder der Zauberer, diesmal im angeschmuddelten weißen Frack. Er machte Kartentricks, er klemmte sich ein Huhn unter den Arm und hypnotisierte das arme Ding, indem er ihm den Zeigefinger an den Schnabel legte und ihn dann langsam, ganz langsam hob, sodass das Tier schielte, er loslassen konnte und das Huhn sich nicht rührte, sondern mit eingezogenen Beinen unter seiner Achsel sitzen blieb und wie gebannt nach oben schaute. In der Pause saß der Mann, der offenbar der Direktor war, ein untersetzter, muskulöser, schnauzbärtiger Bursche in speckiger Lederhose und Tirolerweste, vor der Bühne auf einem Stuhl, hatte die feisten rosa Knie übereinandergeschlagen und spielte auf einer Ziehharmonika Evergreens. Eines davon war Abdul Abulbul Amir, erinnerte sie sich, und dann Ausgerechnet Bananen und The Boys of Wexford. Das grelle Licht, der Lärm, die scheppernde Musik – das alles machte, dass sie sich wieder wie ein Kind vorkam; sie saß dort in der ersten Reihe wie das hypnotisierte Huhn und reckte das Gesicht zum Licht empor, das, wimmelnd von Millionen Stäubchen, von der Bühne auf sie fiel. Der Muskelprotz, der jetzt als dicker Clown verkleidet war – er hatte unter dem Kostüm den Schlauch von einem Autoreifen um den Bauch –, versuchte, sie auf die Bühne zu locken, damit sie mitmachte bei seiner Nummer, doch sie wollte nicht, weil er sie garantiert zum Narren halten würde, und außerdem hatte sie vor Clowns schon immer Angst gehabt. Er roch nach Schweiß und Schminke und nach irgendwas mit Essig, das er vor seinem Auftritt noch schnell heruntergeschlungen zu haben schien. Als sie sich weigerte, zu ihm nach vorn zu kommen, wurde er wütend, verfluchte sie leise zischend mit seinem ekelhaften Mundgeruch und kehrte ihr den Rücken. Und Adam tat natürlich so, als würde er es nicht bemerken.

Prospero! Das war der Name, mit einem Mal war er ihr wieder eingefallen, einfach so. Prosperos Zauberzirkus.

Helen fragte sich, ob die Truppe immer noch auf Tournee war; wohl kaum, dachte sie, solche Darbietungen gehörten ja sicherlich der Vergangenheit an. Aber falls doch, würde sie bestimmt wieder hingehen. Der Jongleur, der eine eng anliegende schwarze Weste, hautenge schwarze Hosen und schwarze Gymnastikschuhe trug, hatte ein zierliches Profil und war schlank wie ein Mädchen; ihr waren seine spitzen Hüftknochen und seine schmalen Handgelenke aufgefallen. Nachdem die Truppe weg war, das Zelt hatten sie zusammengefaltet und auf einen von zwei Karrenpferden gezogenen Wagen geschnallt, fand Duffy, der Kuhknecht, am nächsten Tag eine aus ihrem Käfig entwichene Schlange, die in einen Graben gekrochen und offenbar dort verendet war, ohne dass sich die Zirkusleute vor ihrer Abreise noch die Mühe gemacht hatten, sie zu suchen. Es war ein mächtiges Ding, dick wie ein Männeroberarm. Ein Python, oder vielleicht eine Boa constrictor, sagte Duffy. Er hatte Helen angeboten, mit ihr in die Sümpfe zu gehen, damit sie sich das Biest ansehen konnte, aber sie hatte sich geekelt, und außerdem war sie nicht so dumm, dass sie mit so einem dreisten Burschen wie Mr Duffy mitging in eine derart abgelegene Gegend.

Nun stand sie mit einem Fuß auf der untersten Stufe der Treppe und mit dem anderen auf dem Treppenabsatz. Sie sah sich dort posieren, in einem kleinen See aus flirrendem Sonnenlicht, bewunderte die Wölbung ihrer Hand auf dem geschwungenen Geländer, ganz wie in einer von den Hauptrollen, die sie früher spielte, zum Beispiel Antonius’ Kleopatra oder die Hedda oder Torvalds verzweifelte Frau, wenn sie ihren großen Auftritt hatte mit der ganzen Dramatik dessen, was da kommen würde, den Reden, dem Lachen, dem Schreien und den Tränen, und am Ende dann die Schlange, der Pistolenschuss, die zugeschlagene Tür des Puppenheims. Ja, es fehlte ihr noch immer, jenes alte Leben, in dem sie all die vielen anderen Leben spielen durfte.

Aber wer war wohl der da, dieser Bursche in dem eleganten Mantel, der forschen Schrittes durch den Durchgang kommt und ganz genau zu wissen scheint, wo er hinwill? Niemand kam mehr von hinten hier zum Haus, durchs sogenannte Lady’s Gate. Er war sehr selbstsicher, das sah sie schon von weitem an seiner ganzen Haltung, untersetzt, doch ziemlich hochgewachsen und derart entschlossen, ganz so, als sei er hier der Hausherr. Vielleicht war er ein Verwandter, vielleicht hatte ihr verstorbener Schwiegervater einen lange verschollenen Bruder oder ein Kind der Liebe, das würde ihm ähnlich sehen, einen heimlichen Sohn, von dem er keinem was erzählt hat und der jetzt kommt, um sein Erbteil einzufordern. Sie war ganz kribbelig vor Aufregung bei dem Gedanken, dass nun hier alles mit Gewalt auf den Kopf gestellt werden würde, und gleichzeitig war sie über sich selbst erschrocken. Anscheinend ging ihr das hier alles noch mehr auf die Nerven, als sie angenommen hatte. Oder noch mehr auf den Zeiger, wie man früher sagte, in ihrer Schulzeit. Ehrlich, Mädels, das geht mir too-taal auf den Zeiger, die schlaff herunterhängende Hand an die Stirn gedrückt, den gequälten Blick zur Decke gerichtet, Schauspielerin halt, schon damals. Na schön, der Fremde in dem vanillepuddingfarbenen Mantel würde die Sache hier garantiert ein bisschen auflockern. Aber wahrscheinlich war er einfach bloß ein Vertreter, ein wohlhabender Viehhändler oder noch einer von diesen abgefeimten Grundstücksmaklern, die sich von hinten anschleichen, um Adam zu überrumpeln und ihm mal wieder irgendein todsicheres Geschäft aufzuschwatzen, das sie einen Haufen Geld kostet und sich nie rentiert. Warum hatte sie ihn überhaupt geheiratet und sich hierher verschleppen lassen, in die Wildnis? Sie gehörte nicht aufs Land, das war einfach nicht ihr Ding und würde es auch nie werden. Die Straßen der Großstadt, die Lichter, der niemals ruhende Verkehr, die schwere warme Luft der Restaurants, das weiche Halbdunkel der Bars, der Geruch nach Zigarettenrauch und Wein und Menschen und all das, all das hatte sie aufgegeben. Weil der Vater eine Berühmtheit war, hatte sie gehofft, dass sie an der Seite des Sohnes ein aufregendes Leben haben würde, dass ständig irgendwelche anderen Berühmtheiten vorbeikommen und die Journalisten bei ihr Schlange stehen und sie anflehen würden, ihnen exklusiv irgendwelche Storys über den alten Knaben zu erzählen. Dass vielleicht ihr Bild wieder in der Zeitung wäre, so wie früher, als sie selbst eine Berühmtheit war. Hoffnungen halt.

Sie war noch nicht angezogen, denn sie war heute länger im Bett geblieben, was in letzter Zeit immer öfter vorkam. Sie trug ihren lachsfarbenen Seidenpyjama mit den Schlapperärmeln und Adams verwaschenen alten blauen Morgenrock. Sie war barfuß. Oben in ihrem Zimmer hatte sie sich die Zehennägel lackiert, und der Lack war noch nicht richtig trocken. Ihre Haare waren sicherlich total verwuschelt. Wenn sie näher an das französische Fenster träte, ob sie der Mann im Mantel dann wohl bemerken würde, jetzt, wo die Sonne auf die Scheibe fiel? Sie könnte ja ganz dicht herangehen, sich an das Glas drücken, vielleicht den einen oder anderen Knopf aufmachen, damit er was zu sehen kriegt, da würde er schon aufmerksam werden, na gewiss doch.

Sie ging ins Schlafzimmer zurück, zog die Pyjamahose aus und einen Rock an. Schrecklich, dieser süßliche und dennoch beißende Geruch, den der Nagellack im Raum hinterlässt; und obendrein ihr eigener Geruch, schal, fleischig, wattewarm, das fiel ihr jetzt erst auf. Sie betrachtete das zerwühlte Bett, das Hochglanzmagazin, das mit dem Titelblatt nach unten auf dem Laken lag, die Kuhle im Kissen, wo ihr Kopf die ganze Nacht gelegen hatte. Sie kam sich vor wie ihr eigener Geist, der zurückgekehrt ist, um an jenem Ort zu spuken, an dem sie erst vor wenigen Minuten gestorben war. Sterben ist so was Seltsames, dachte sie, so was Seltsames. Sie verließ das Zimmer wieder, zog die Tür ins Schloss und ging rasch mit wehendem Morgenrock die Treppe hinunter. Sie pfiff eine Melodie vor sich hin, die sie schon den ganzen Morgen im Kopf hatte, seit sie aufgewacht war, sich aber nicht erinnern konnte, woher sie sie kannte, und dann fiel es ihr plötzlich wieder ein: Es war der Walzer aus der Lustigen Witwe. Daa da da dah, daa da da dah, daa daa daa. Ach ja, die Tänzer, das Orchester, die glitzernden Kronleuchter!

Unten angekommen, wandte sie sich nach rechts und ging zügig durch den hinteren Flur, wo es sie immer fröstelte, weil’s dort so eng und schummrig war. Frösteln tat es sie auch, weil sie mit bloßen Füßen auf den kalten Fliesen lief. Als sie jung war, konnte sie mit den Zehen Sachen aufheben, nicht nur so einfache Sachen wie Korken und Tischtennisbälle, sondern auch Bleistifte und Halfpennymünzen, sogar abgebrannte Streichhölzer. Sie überlegte, ob sie das noch immer können würde. Sie war sicher, dass man so was nicht verlernt, genauso wenig wie schwimmen oder Rad fahren. Allerdings erwog sie nicht, einen Versuch zu machen und womöglich feststellen zu müssen, dass sie diese Fähigkeit verloren hatte oder, was noch schlimmer wäre, dass ihre Zehen steif geworden waren. In ein paar Monaten wurde sie vierzig. Vierzig! Jedes Mal, wenn sie daran dachte, hatte sie so ein schreckliches Gefühl in der Magengegend, wie wenn ein Fahrstuhl plötzlich ruckt und dann viel zu schnell abwärtssaust.

Die Küche schaute irgendwie verstohlen drein, wie immer, wenn sie sie betrat. Als ob die Dinge darin, Tisch und Stühle, die Töpfe und Pfannen auf ihren Borden, dieses Marmeladenglas mit den verwelkten Gänseblümchen auf dem Fensterbrett, als ob sie alle gerade etwas aushecken wollten und flugs damit aufgehört hatten, als sie in der Tür erschienen war. Sie hatte angenommen, dass Ivy Blount wie üblich verträumt dort herumgeisterte, aber das war ein Irrtum.

Ivy wurde langsam tüttelig, ohne jeden Zweifel. Komisch war sie immer schon, aber in der letzten Zeit war es schlimmer geworden. Dieses Warten darauf, dass Duffy sie heiratete, das trieb sie noch in den Wahnsinn. Einen Antrag hatte er ihr schon vor Jahren gemacht und ihr auch einen Ring gegeben, der für Helens skeptischen Blick allerdings so aussah, als würde er aus einem Barmbrack stammen, einem Halloweenrosinenbrot.

Der war schon seltsam, der Duffy, wie die Leute auf dem Lande eben sind, zumindest die, die ihr begegnet waren, seltsam, mürrisch und verschlossen. Helen hatte Angst vor ihm, na ja, nicht Angst, nicht direkt, aber sie war auf der Hut, ja, auf der Hut, das auf jeden Fall. Der Duffy war nämlich mitnichten auf die liebestolle Ivy scharf, sondern auf ihr Cottage und die paar Morgen Land, die ihr laut Kaufvertrag geblieben waren, als der alte Adam, der Vater vom jungen Adam, also von Helens Mann, das Haus – sie kann sich gar nicht mehr erinnern, vor wie vielen Jahrzehnten das gewesen war – von den Blounts erworben hatte.

Wie alt war Ivy eigentlich? Sechzig? Jedenfalls ein ganzes Stück älter als Duffy, ihr widerstrebender Verlobter. Traurig, die beiden, die arme Ivy, die sich alle Mühe gab, schwärmerisch und mädchenhaft zu wirken, und Duffy, der bloß immer überlegte, wie er das Land kriegen konnte, ohne die alte Jungfer nehmen zu müssen, die da mit dranhing. Sehr spaßige Tragödie. Wo war das noch mal her? Früher konnte sie ganze Szenen auswendig, ganze Akte, aber jetzt hatte sie nur noch ein paar versprengte Zeilen im Kopf und das eine oder andere Fetzchen irgendeines Dialogs.

Die Küche war dunkel und feuchtkalt, und aus dem undichten Herd kam Gasgeruch. Für eine Küche war der Raum auch viel zu groß. Es war dort drinnen immer düster, und oben an der Decke hockten Schatten in den Ecken, sogar im Hochsommer. Helen erinnerte sie an das Bühnenbild von einer Alchemistenhöhle – Ach, Augenblick, verweile doch! Du bist so schön. Der Boden hatte Steinfliesen, und es gab eine alte schwarze Kochmaschine und eine Anrichte, gleichfalls schwarz, einen großen rechteckigen Kiefernholztisch voller Narben und Rillen und einen Ausguss, breit und tief genug, um ein Kind von beträchtlicher Größe darin zu baden.

Sie biss sich heftig auf die Unterlippe, dachte schon, es werde sicher bluten, und machte einen Laut, halb Seufzen und halb Schluchzen. Ein Kind von beträchtlicher Größe. Als er geboren wurde, ihr Hercules, ihr Liebling Clem, war er kaum größer als ihre zwei Hände, in denen er zusammengerollt lag, ganz still, die Lider dick geschwollen und die Haut noch heiß, doch langsam schon erkaltend. Ivy Blount hatte ihn ihr abgenommen und in eins von Adams Taschentüchern eingewickelt, so klein war er. An jenem Tag hatte ihr Ivy gutgetan. Ivy hatte ein gutes Herz, auch wenn sie halb verrückt war.

Und was ist aus dem Herrn im Mantel geworden?

Neben der Hintertür stand mit einwärtsgekehrten Spitzen ein Paar alter Gummistiefel, schwarz und glänzend wie geschmolzener Teer und kurz über den Knöcheln abgeschnitten. Sie hielt sich am Türpfosten fest, um nicht umzukippen, und stieg hinein. Der Lack auf ihren Zehennägeln musste mittlerweile trocken sein, und wenn nicht – auch egal. Es waren Adams Stiefel, aber so viel zu groß waren sie ihr gar nicht. Für so einen Koloss hatte er lächerlich kleine, zarte Füßchen; und wie er immer lief, als würde er auf Zehenspitzen hinter irgendwem herrennen, um ihn zu überraschen. Ihr fiel die abgescheuerte runde Stelle innen an seinen Stiefeln auf, da, wo die Knöchel sich beim Gehen aneinanderrieben. Sie runzelte wieder die Stirn. Sie musste ihn einfach liebhaben, selbst jetzt noch, ihren großen, sanften, harmlosen Mann mit seinen Taubenfüßchen. Es nervte sie, dass sie ihn immer abwechselnd mal liebte und dann wieder nicht. Sie wünschte sich ein anderes Leben, wünschte es sich schon so lange, dass selbst ihre Träume davon unterdessen sauer geworden waren.

Sie öffnete die schwarze Tür und trat hinaus in den kopfsteingepflasterten Hof, die Gummistiefel schlappten wie Clownsschuhe; sie musste wieder an den Zauberzirkus denken und an den schlanken kleinen Jongleur, der ein Gesicht hatte wie ein Heiliger kurz vorm Hungertod. Es roch nach Hühnern, obwohl es ja gar keine Hühner mehr gab, seit Ivy Blounts Mutter nicht mehr war, die hatte immer irgendwelchen Leuten, die zufällig am hinteren Tor vorbeikamen, die ganzen Eier aus dem Stall verkauft, was Ivy nicht nur furchtbar peinlich war, sondern sie auch unsagbar wütend machte. Wie sich doch die Dinge ändern mit der Zeit: Jetzt hält Ivy selber ein paar Hühner und tauscht die Eier heimlich in der Stadt in Petits Lebensmittelladen gegen eine Tüte Bonbons ein oder eine Flasche Johannisbeerlikör vom alten Mr. Petit höchstpersönlich.

Leben auf dem Lande! Damit hat sich der Dr. Anton Pavlovitsch ausgekannt, alles, was recht ist.

Die Sonne schien, aber die Morgenluft war immer noch recht eisig, und Helen wickelte sich fester in den Morgenrock. Ihr fiel auf, dass die Haut an ihren Schienbeinen fleckig war und grau-rosa glänzte. Sie war es nicht gewohnt, draußen im Freien ihre nackte Haut zu sehen, so im erbarmungslosen Licht des Tages.