9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere, mit 50 Jahren, verlässt Alexander Cleave mitten in einem Monolog für immer die Bühne. Und nicht nur die Bühne, auch die Rollen im Leben, in denen er als Ehemann und Vater gescheitert ist. Er zieht sich in sein Elternhaus zurück und versinkt in der Vergangenheit, auf der Suche nach sich selbst und seinen Versäumnissen. Wie Gespenster tauchen seine Eltern auf, Cass, seine hochbegabte, psychisch kranke Tochter. Er fühlt sich von Phantomen umzingelt. Aber auch die Wirklichkeit lässt ihn nicht los. Da ist Quirke, ein unheimlicher Typ, der das Haus versorgt, und seine Tochter Lily, die für Cleave zur Ersatztochter wird. Seine Frau Lydia kommt, um ihn aus seiner Krise herauszureißen. Von Cass erreichen Cleave Botschaften, von denen die letzte zeigt, dass die drohenden Schatten nicht nur aus der Vergangenheit stammen, sondern düstere Boten der Gegenwart sind.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 376

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

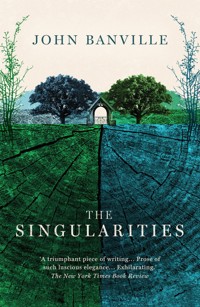

John Banville

Sonnenfinsternis

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über John Banville

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über John Banville

John Banville, geboren 1945 in Wexford, Irland, gehört zu den bedeutendsten zeitgenössischen literarischen Autoren. Sein umfangreiches Werk wurde mehrfach, auch international, ausgezeichnet, zuletzt mit dem Franz-Kafka-Literaturpreis, dem Man Booker Prize (für »Die See«) und 2013 mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur. John Banville lebt und arbeitet in Dublin und schreibt unter dem Pseudonym Benjamin Black Krimis und Thriller, die neben seinen Romanen ebenfalls bei Kiepenheuer & Witsch lieferbar sind.

Weitere Titel von John Banville: http://bit.ly/2qbstrL

Christa Schuenke, geboren 1948, übersetzt Lyrik und Prosa aus dem Englischen, u. a. Werke von Banville, Melville, Singer, Shakespeare. Sie erhielt u. a. den Wielandpreis und den Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere, mit 50 Jahren, verlässt Alexander Cleave mitten in einem Monolog für immer die Bühne. Und nicht nur die Bühne, auch die Rollen im Leben, in denen er als Ehemann und Vater gescheitert ist. Er zieht sich in sein Elternhaus zurück und versinkt in der Vergangenheit, auf der Suche nach sich selbst und seinen Versäumnissen. Wie Gespenster tauchen seine Eltern auf, Cass, seine hochbegabte, psychisch kranke Tochter. Er fühlt sich von Phantomen umzingelt. Aber auch die Wirklichkeit lässt ihn nicht los. Da ist Quirke, ein unheimlicher Typ, der das Haus versorgt, und seine Tochter Lily, die für Cleave zur Ersatztochter wird. Seine Frau Lydia kommt, um ihn aus seiner Krise herauszureißen. Von Cass erreichen Cleave Botschaften, von denen die letzte zeigt, dass die drohenden Schatten nicht nur aus der Vergangenheit stammen, sondern düstere Boten der Gegenwart sind.

Inhaltsverzeichnis

Fördernachweis

Widmung

Teil I

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

Teil II

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

Teil III

1. Kapitel

2. Kapitel

Teil IV

1. Kapitel

2. Kapitel

Teil V

1. Kapitel

Der Verlag dankt Ireland Literature Exchange (Translation Fund), Dublin, Irland, für die finanzielle Unterstützung.

www.irelandliterature.com

Die Übersetzerin dankt dem Deutschen Übersetzerfonds e.V., der diese Übersetzung mit einem Arbeitsstipendium gefördert hat.

in memoriam

Laurence Roche

I

Am Anfang war es eine Form. Oder nicht einmal das. Ein Gewicht, ein zusätzliches Gewicht; Ballast. Ich spürte es an jenem ersten Tag draußen im Freien. Es war, als ginge jemand lautlos neben mir, oder besser: in mir, genau im gleichen Schritt wie ich, ein anderer, der nicht ich und mir dennoch vertraut war. Ich war es gewohnt, Rollen zu spielen, die hier aber, diese hier unterschied sich von allen bisherigen. Ich blieb stehen, starr, erstarrt in dieser infernalischen Kälte, die ich mittlerweile so gut kenne, diese paradiesische Kälte. Dann ein ganz leichtes Sichverdichten der Luft, eine kurze Verdeckung des Lichts, als käme da etwas herabgesegelt, direkt an der Sonne vorbei, ein geflügelter Knabe vielleicht oder ein fallender Engel. Es war April: Vogel und Strauch, silbriges Flimmern des nahenden Regens, weiter Himmel, Wolken wie Eisberge, monumental, treiben dahin. Und so sehen Sie mich, den Gejagten, in meinem fünfzigsten Jahr, jählings bestürmt, mitten in der Welt. Ich hatte Angst und allen Grund dazu. Ich malte mir die Kümmernisse alle aus, all die Gemütsbewegungen.

Ich drehte mich um und sah zurück und erblickte am Fenster des Zimmers, das früher das Zimmer meiner Mutter gewesen war, eine Gestalt – offenbar meine Frau. Die Gestalt stand reglos da und schaute unverwandt in meine Richtung, aber nicht zu mir. Was sah sie? Wonach hielt sie Ausschau? Eine Sekunde lang fühlte ich mich herabgesetzt – nur eine Nebensächlichkeit in diesem Blick, ein Blick wie ein Schlag ins Gesicht oder ein höhnisch hingehauchter Kuss. Der Tag spiegelte sich in der Glasscheibe und brachte die Erscheinung dort im Fenster zum Glänzen und ins Gleiten; war sie es wirklich, oder war es nur ein Schatten in Form einer Frau? Ich entfernte mich auf dem holprigen Boden, denselben Weg zurück, den ich gekommen war, und dieser andere, der mich gekapert hatte, der Eindringling, ging unverdrossen mit, wie ein Ritter in seiner Rüstung. Ein Gang auf trügerischem Grund. Das Gras griff nach meinen Knöcheln, und im Lehm, unter dem Gras, gab es Löcher von den Hufen der Kühe aus grauer Vorzeit, als diese Stadtrandsiedlung hier noch unbebautes Land gewesen war; bloß nicht stolpern, sonst breche ich mir am Ende noch einen der zahllosen zarten Knochen, die man im Fuß angeblich hat. Angst schwappte in mir hoch wie Gallensaft. Wie, fragte ich mich, wie soll ich es hier aushalten? Wie bin ich nur darauf gekommen, dass ich es hier aushalten könnte, ganz alleine? Doch jetzt war es zu spät; jetzt musste ich die Sache zu Ende bringen. Jetzt musst du die Sache zu Ende bringen, sagte ich mir, brabbelte ich laut vor mich hin. Da nahm ich den salzigen Gestank des Meeres wahr und schauderte.

Ich bat Lydia, mir zu erzählen, wonach sie Ausschau gehalten hatte.

»Was?«, sagte sie. »Wann?«

»Da oben. Vom Fenster aus«, ich zeigte hoch. »Du hast mir nachgeschaut.«

Sie betrachtete mich mit diesem tumben Ausdruck, den sie neuerdings öfter hatte – sie ließ den Unterkiefer schlaff herunterhängen, machte ein Doppelkinn und sah aus, als wollte sie irgendwas verschlucken. Sie sei überhaupt nicht oben im Haus gewesen, sagte sie. Dann blieben wir noch einen Augenblick lang stehen und schwiegen uns an.

»Sag, frierst du nicht?«, sprach ich. »Ich friere.«

»Wann frierst du denn mal nicht?«

»Heut Nacht im Traum war ich ein Kind und wieder hier.«

»Gewiss, in Wahrheit warst du niemals fort.«

Ein Ohr für Jamben hat sie, meine Lydia.

Es war das Haus an sich, das mich in seinen Bann zog, das heimlich seine Herolde ausgeschickt hatte, um mich zu rufen … nach Hause, hätte ich fast gesagt. Einmal, auf der Straße, im winterlichen Dämmerlicht, tauchte vor meinem Wagen plötzlich ein Tier auf, geduckt, aber scheinbar furchtlos, die scharfen Zähne entblößt und mit Augen, die im grellen Licht der Scheinwerfer funkelten. Ich hatte instinktiv gebremst, noch ehe ich es richtig wahrgenommen hatte, das Ding, und saß da wie vom Donner gerührt, roch den höllischen Gestank der qualmenden Reifen und hörte in meinen Ohren das Blut stampfen. Das Tier machte eine Bewegung, als wollte es flüchten, verharrte aber gleich wieder. Und wie feindselig es mich anstarrte mit seinen elektrisierten, unwirklich neonroten Augen. Was war das überhaupt? Ein Wiesel? Ein Frettchen? Dafür war es zu groß und für einen Fuchs oder einen Hund nicht groß genug. Irgendein unbekanntes wildes Ding. Und dann huschte es davon, mit schlängelnden Bewegungen, als ob es keine Beine hätte, und war verschwunden. Und mir klopfte das Herz immer noch bis zum Hals. Die Bäume beiderseits der Straße neigten sich mir entgegen, schmutzig schwarz im letzten schwachen Schein des ersterbenden Tages. Kilometer um Kilometer war ich gefahren, wie im Schlaf, und glaubte nun, ich hätte mich verirrt. Ich wollte wenden und denselben Weg wieder zurückfahren, doch irgendetwas war da, das ließ mich nicht weg. Irgendetwas. Ich schaltete die Scheinwerfer aus, kroch aus dem Wagen und stand benommen auf der Straße, im klammen Halbdunkel, das mich umschloss und in sich aufnahm. Unterhalb der kleinen Anhöhe versank die dämmrige Landschaft in Dunst und Schatten. Über mir im Geäst krächzte warnend ein unsichtbarer Vogel, und am feuchten Straßenrand barst unter meinem Absatz gläsern knackend ein dünnes Plättchen Eis. Ich seufzte und sah ein paar Sekunden lang eine an den Rändern zerlaufende Ektoplasmawolke aus Atemluft vor mir stehen wie ein zweites Gesicht. Ich ging weiter bis zum Abhang und erblickte die Stadt mit ihren spärlichen, schimmernden Lichtern und dahinter das Meer, das gleichfalls schimmerte, nur schwächer, und da wusste ich, wohin ich mehr oder minder unbewusst gekommen war. Ich kehrte um und setzte mich wieder hinters Lenkrad, fuhr bis zum Gipfel hinauf, stellte, oben angekommen, den Motor ab, ließ den Wagen lautlos holpernd und verträumt den langen Hang hinunterrollen und hielt dann auf dem Platz, direkt vorm Haus, das dastand in seiner Finsternis, verlassen, alle Fenster dunkel. Alle, alle dunkel.

Nun, da wir zusammen an einem dieser Fenster standen, versuchte ich meiner Frau den Traum zu erzählen. Ich hatte sie gebeten, mit mir zusammen herzukommen und sich das alte Haus anzuschauen, zu schauen, ja, so hatte ich mich ausgedrückt, wobei ich mir meines einschmeichelnden Tones voll und ganz bewusst war, zu schauen, ob man es wieder bewohnbar machen könnte, ob ein Mensch darin wohnen könnte, allein. Sie hatte gelacht. »Ach, du meinst wohl, damit kannst du alles wieder in Ordnung bringen, was mit dir angeblich nicht stimmt«, sagte sie, »damit, dass du dich hier verkriechst wie ein Kind, das es mit der Angst zu tun kriegt und wieder zu seiner Mama will?« Wenn meine Mutter das wüsste, sagte Lydia, die würde sich noch im Grab den Bauch vor Lachen halten. Was ich allerdings bezweifeln möchte. Frohsinn war nämlich nie Mutters Stärke gewesen, nicht mal zu Lebzeiten. Es lacht so mancher, der noch weinen soll, hat sie immer gesagt. Lydia, fröstelnd in der modrigen Kälte des Hauses, die Arme um den Oberkörper geschlungen, die Nasenflügel weiß von einem unterdrückten Gähnen, hörte ungeduldig zu, während ich meinen Traum erzählte, und beobachtete dabei den aufgebrachten Aprilhimmel über den Feldern. Im Traum war es Ostermorgen, und ich, ein kleiner Junge, stand in der Tür und schaute hinaus auf den im Sonnenschein flirrenden Platz, auf den eben noch der Regen geprasselt war. Vögel schossen pfeifend durch die Luft, eine frische Brise kam angefegt, und die schon in Blüte stehenden Kirschbäume schauderten in Erwartung des Frühlings. Ich spürte die Morgenkühle im Gesicht, und von drinnen, aus dem Haus, stiegen mir die frühen Feiertagsgerüche in die Nase: dumpfige Betttücher, Teedunst, die verkohlten Scheite vom Feuer gestern Abend und irgendetwas, das nach meiner Mutter duftete, ein Parfum vielleicht oder eine Seife mit holziger Note. All das im Traum und überdeutlich. Und während ich in der Tür stand, gab es hinter mir in den Tiefen des Hauses auch Ostergeschenke – mit Händen zu greifen, ein leuchtendes Glück: Eier, die meine Traum-Mutter ausgeblasen und irgendwie mit Schokolade gefüllt hatte – das war einer der Gerüche, der leicht ranzige Geruch von geschmolzener Schokolade –, und ein gelbes Plastikhuhn.

»Ein was?«, fragte Lydia und lachte höhnisch auf. »Ein Huhn?«

Ja, sagte ich trotzig, ein Plastikhuhn auf staksigen Beinen, und wenn man hinten auf den Sterz gedrückt hat, legte es ein Plastikei. Ich hab’s genau gesehen im Traum, hab die künstlichen Kehllappen gesehen, den stumpfen Schnabel, hab das Klicken gehört, wenn innen in dem Vogel die Feder schnappte und das gelbe Ei durch die Röhre auf den Tisch getrudelt kam. Und die Flügel haben jedes Mal geflattert und geknattert, wenn das Ei rauskam. Das Ei bestand aus zwei hohlen Hälften, die ein ganz klein wenig schief zusammengeklebt waren, sodass meine Fingerspitzen im Traum an beiden Seiten die zwei scharfen Kanten spürten. Lydia musterte mich mit ironischem Lächeln, spöttisch, aber durchaus liebevoll.

»Und wie kriegt man es wieder rein?«, fragte sie.

»Was?« Es fiel mir neuerdings oft schwer, die einfachsten Sachen zu begreifen, die man mir sagte, als redeten die anderen mit mir in einer Sprache, die ich nicht verstand; ich kannte alle Wörter und war trotzdem nicht imstande, sie in Gedanken zu sortieren, sodass sie einen Sinn ergaben.

»Wie man das Ei zurück ins Huhn kriegt?«, sagte Lydia, »damit es wieder rauskommen kann? Im Traum.«

»Keine Ahnung. Ich nehme an, man steckt … man steckt es einfach wieder rein.«

Und nun lachte sie tatsächlich, laut und schrill.

»Ha! Freud hätte seine helle Freude.«

Ich seufzte ärgerlich. »Nicht alles ist …« Erneutes Seufzen. »Nicht alles …« Ich gab es auf. Sie fixierte mich weiter mit liebevoll-verächtlichem Blick.

»Ach ja«, sagte sie. »Manchmal ist ein Huhn ja wirklich nichts weiter als ein Huhn – außer, es ist eine Henne.«

Jetzt waren wir beide ärgerlich. Sie konnte nicht verstehen, warum ich hierher zurückwollte. Sie fand das morbide. Sie fand, ich hätte das Anwesen schon vor Jahren verkaufen sollen, gleich nach dem Tod meiner Mutter. Ich schwieg verstockt, verteidigte mich nicht. Es gab nichts zu verteidigen. Wie hätte ich ihr den Ruf erklären können, den ich an jenem Winterabend draußen auf der Straße empfangen hatte, wenn ich ihn mir nicht mal selbst erklären konnte? Sie wartete, musterte mich einen Moment, zuckte dann die Achseln und drehte sich wieder zum Fenster um. Sie ist eine gut aussehende Frau mit breiten Schultern. Durch ihr dickes schwarzes Haar zieht sich von der linken Schläfe abwärts ein breiter silberner Streif, eine bestürzende Flamme aus Silber. Lydia liebt Schals und Tücher, Ringe, Armreifen, Glitzerkram, klimperndes Zeug; ich stelle sie mir als Wüstenprinzessin vor, wie sie durch ein Meer von Sand schreitet. Sie ist genauso groß wie ich, obgleich ich mich zu erinnern meine, dass ich sie früher um gut eine Handbreit überragt habe. Vielleicht bin ich geschrumpft; es würde mich nicht wundern. Unglück macht klein, so viel steht fest.

»Irgendwie hängt das alles mit der Zukunft zusammen«, sagte ich. »Der Traum.« Ach, wenn ich es ihr doch nur vermitteln könnte, dieses quicklebendige, hellwache Gefühl, hier zu sein, die angespannte Allgegenwärtigkeit des Traums, und wie messerscharf vertraut alles darin war, und wie ich ich war und zugleich auch wieder nicht. Ich legte die Stirn in Falten und nickte wie ein dummer Hund. »Ja«, sagte ich, »ich stehe in der Tür, im Sonnenschein, an einem Ostersonntagmorgen, und irgendwie ist es die Zukunft.«

»In welcher Tür?«

»Wie bitte?« Ich zog die Schultern hoch und ließ nur eine wieder sinken. »In der hier natürlich«, sagte ich nickend, staunend, überzeugt. »Ja, hier unten in der Haustür.«

Sie sah mich an und hob die Brauen, warf den grobknochigen Schädel leicht zurück und vergrub die Hände tief in den Taschen ihres weiten Mantels.

»Für mich hört sich das eher nach Vergangenheit an«, sagte sie, und damit war ihr ohnehin geringes Interesse vollends erloschen.

Vergangenheit oder Zukunft, ja, hätte ich sagen können – bloß wessen?

Mein Name ist Cleave – Alexander Cleave, genannt Alex. Ja, richtig, der Alex Cleave. Vielleicht erinnern Sie sich ja an mein Gesicht, an die berühmten Augen, deren feuriger Blick bis in die letzte Parkettreihe drang. Ich muss sagen, für meine fünfzig Jahre sehe ich immer noch ganz gut aus, wenn auch etwas abgewrackt und fleckig. Stellen Sie sich den idealen Hamlet vor, dann haben Sie mich vor sich: das glatte blonde Haar – inzwischen leicht ergraut –, die durchscheinenden, blassblauen Augen, die nordischen Wangenknochen und dieses vorgereckte Kinn, sensibel, und doch ahnt man die in den Tiefen schlummernde, geläuterte Brutalität. Ich erwähne das nur, weil ich mich selber frage, inwieweit mein histrionenhaftes Äußeres eine Erklärung sein könnte für die Nachsicht, die Zärtlichkeit, die nie versiegende und weitgehend unverdiente liebevolle Freundlichkeit, die mir von vielen – nein, nicht von vielen, dass es viele gewesen wären, würde wohl selbst der treuste Leporello nicht behaupten – Frauen entgegengebracht wurde, Frauen, die über die Jahre hinweg meinen Lebensweg gekreuzt haben. Sie haben mich geliebt, mir Halt gegeben; wie unbesonnen ich mich manchmal auch verhalten mag, sie sind stets da und bremsen meinen Absturz. Was sehen sie in mir? Was kann man in mir sehen? Vielleicht nichts weiter als die Oberfläche. In jungen Jahren hat man mich oft verächtlich den Schwarm aller Zuschauerinnen genannt. Was ungerecht war. Sicher, wenn es sein musste, konnte ich durchaus den strohblonden Helden mimen, wie ich immer sage, aber am besten war ich, wenn ich die düsteren, in sich gekehrten Typen spielen durfte, solche, die scheinbar gar nicht richtig mit dazugehören, sondern so aussehen, als ob man sie von der Straße geholt hat, damit die Handlung glaubwürdiger wird. Ganz besonders lag mir das Bedrohliche, darin war ich wirklich gut. Wenn ein Giftmörder gebraucht wurde oder ein Rächer im golddurchwirkten Gewand, war ich der rechte Mann. Selbst die heitersten Rollen, den alten Esel mit der Kreissäge auf dem Kopf oder den cocktailschlürfenden Klugschwätzer, stattete ich mit einer so unheimlichen, so bedrohlichen Aura aus, dass sogar die alten Tanten in der ersten Reihe mit ihren komischen Hüten den Mund hielten und sich noch ein bisschen fester an ihre Bonbontüten klammerten. Und groß aufspielen konnte ich mich auch; wenn die Leute mich am Bühneneingang kurz zu Gesicht bekamen, staunten sie immer, dass ich im wahren Leben, wie man so schön sagt, gar nicht das schlaffe schwabblige Schwergewicht war, das sie erwartet hatten, sondern ein ranker, schlanker Mensch mit geschmeidigen Bewegungen und dem wohlüberlegten Gang eines Tänzers. Ich hatte mir das einfach abgeguckt, wissen Sie, ich habe genau beobachtet, wie sich dicke Männer verhalten, und dabei habe ich erkannt, dass das Entscheidende bei ihnen nicht die Muskelkraft ist oder die Kraft oder die Stärke überhaupt, sondern eine elementare Verletzbarkeit. Die kleine Dünnen sind immer die Forschheit und die Selbstbeherrschung in Person, die großen Dicken hingegen, sofern sie überhaupt einigermaßen vorzeigbar sind, strahlen etwas anrührend Konfuses aus, als ob sie nicht recht weiterwüssten, fast sogar etwas Gequältes. Sie sind eher die Geschlagenen als die Schläger. Niemand bewegt sich so behutsam wie ein Riese, und doch ist immer er es, der krachend mit der Bohnenstange in die Tiefe stürzt oder dem mit glühendem Pfahl ein Auge ausgestochen wird. Das alles lernte ich und lernte es zu spielen. Eins der Geheimnisse meines Erfolges auf der Bühne und auch sonst lag darin, dass ich die Gabe habe, mich größer zu machen, als ich bin. Und ruhig zu bleiben, selbst mitten im Aufruhr noch absolut ruhig zu bleiben, war auch so ein Trick von mir. Das sind die Sachen, über die sich die Kritiker an mich herangetastet haben, wenn sie von meinem unheimlichen Jago sprachen oder von meinem schlangenhaften Richard mit dem Buckel. Die lauernde Bestie ist eben allemal verlockender als die, die springt.

Mir ist nicht entgangen, dass ich die oben stehende Passage durchweg in der Vergangenheit geschrieben habe.

Ach ja, die Bühne, die Bühne; sie wird mir fehlen, ich weiß. Die ganzen alten Sprüche über die Theaterleute und ihre Kumpanei, ich sage Ihnen, das ist alles wahr. Kinder der Nacht, stehen wir einander bei gegen das vordringende Dunkel und spielen Erwachsene. Nicht, dass ich meinen Partner besonders liebenswert finde, aber ich muss mich nun einmal ins Ensemble einfügen. Wir Schauspieler jammern gern über die schlechten Zeiten, das beschränkte Repertoire in der Provinz, die wackligen Wanderbühnen, die verregneten Tourneen durch alle möglichen Seebäder, nur das, was ich an dieser Welt des Plunders insgeheim so liebte, das war ja gerade ihre Schäbigkeit. Blicke ich zurück auf meine nunmehr offenbar beendete Karriere, dann denk ich an die Rumpelkammergemütlichkeit eines schmuddligen Saals irgendwo draußen in der Pampa, die ausgesperrte lehmige Dunkelheit eines Herbstabends, den Geruch nach Zigarettenrauch und nassen Übermänteln, und wir, die Schauspieler, in unserem hell erleuchteten Guckkasten, wir schreiten auf und ab und deklamieren, lachen und weinen, derweil dort unten im pelzigen Zwielicht die vieläugige Masse jedem unserer hinausgebrüllten Worte nachlauscht und staunend jeder unserer übertriebenen Gesten folgt. Wenn bei uns auf dem Schulhof einer angegeben hat, haben wir Kinder hier aus der Gegend immer gesagt, der spielt sich ja bloß auf; ich habe es mir, glaube ich, nie abgewöhnen können, mich aufzuspielen; zu meinem Lebensunterhalt hab ich’s gemacht, mehr noch, zu meinem Leben. Ich weiß schon, dass das nicht die Wirklichkeit ist, aber für mich war es das Nächstliegende, das Beste – manchmal das Einzige – und wirklicher als jede Wirklichkeit. Als ich vor der Welt der Menschen flüchtete, da hatte ich nur mich, niemanden sonst, der mich davor bewahren konnte, ins Unglück zu geraten. Und ins Unglück bin ich geraten.

Es war unvermeidbar zu schauspielern. Für mich war das Leben von frühster Jugend an ein permanenter Zustand des Beobachtetseins. Selbst wenn ich ganz alleine war, achtete ich unauffällig darauf, wie ich mich bewegte, nahm Posen ein, gab Vorstellungen. Das ist eben die Hybris des Mimen, dieser Glaube, die Augen der Welt seien zwanghaft, gierig, ausschließlich und unentwegt nur auf ihn gerichtet. Und wenn er spielt, kommt er sich selbstverständlich wie der einzig reale, einzig wesentliche Schatten in einer Welt von Schatten vor. Ich habe da so eine ganz bestimmte Erinnerung, obwohl Erinnerung nicht das rechte Wort ist, denn das, woran ich denke, ist zu lebendig, um Erinnerung genannt zu werden, jedenfalls sehe ich mich als Kind an einem Morgen spät im Frühling auf der Gasse neben dem Haus stehen. Der Tag ist kühl und frisch wie ein geschälter Stecken. Alles ist in breites, unwirklich klares Licht getaucht, selbst an den höchsten Bäumen kann ich jedes einzelne Blatt genau erkennen. Im Gesträuch glitzert eine vom Tau benetzte Spinnwebe. Hinkend, tief gebeugt schlurft eine alte Frau die Gasse lang; ihr Gang ist eine Folge langsamer, schmerzhaft um den Drehpunkt einer kaputten Hüfte eiernder Bewegungen. Ich sehe interessiert zu, wie sie näher kommt. Sie ist harmlos, die arme Peg, schon oft habe ich sie so durch die Stadt laufen sehen. Bei jedem schwankenden Schritt schießt sie schräg von unten einen scharfen, abschätzenden Blick auf mich ab. Sie trägt ein Umschlagtuch, einen alten Strohhut, schludrig in Knöchelhöhe abgeschnittene Gummistiefel und am Arm einen Henkelkorb. Als sie mich eingeholt hat, bleibt sie stehen, schaut beflissen zu mir hoch, grinst mich schief und höhnisch an, bleckt die Zunge und murmelt etwas, das ich nicht verstehe. Sie zeigt auf ihren Korb, auf die Pilze, die sie draußen auf den Wiesen gesammelt hat und mir vielleicht zum Kauf anbieten will. Ihre Augen sind von verwaschenem Blau, beinahe durchsichtig, genau wie meine jetzt. Sie wartet, dass ich etwas sage, schnauft leise vor sich hin, und als ich schweige und ihr kein Angebot mache, seufzt sie, schüttelt das greise Haupt und humpelt unter Schmerzen weiter, immer hart am grasbewachsenen Rand der Gasse. Warum nur hat mich dieser Augenblick so tief bewegt? Lag es an jenem Flimmern in der Luft, dem weiten Licht, an dem Gefühl von Frühlingsfreude rings um mich herum? Oder an der alten Bettlerin, die einfach da war, undurchdringbar? In meinem Innern schwappte etwas hoch, grundloser Jubel. Zahllose Stimmen rangen in mir um Entäußerung. Wie eine riesige Masse von Menschen kam ich mir vor. Ich würde ihnen allen Ausdruck geben, würde der Stellvertreter aller sein, die keine Stimme hatten! So war der Schauspieler geboren. Vier Jahrzehnte später ist er gestorben, ist plötzlich verreckt, mitten im letzten Akt, schweißüberströmt, mit Schimpf und Schande, von der Bühne gewankt, gerade als die Handlung ihrem Höhepunkt entgegenstrebte.

Das Haus. Es ist hoch und schmal und steht an einer Ecke des kleinen Platzes, vis-à-vis der hohen weißen Mauer vom Kloster der Barmherzigen Schwestern. Unser Platz ist gar kein richtiger Platz, sondern verengt sich an einer Seite trichterförmig und mündet in eine Straße, die bergauf führt, hinaus ins freie Feld. Seit ich als Kind zum ersten Mal auf die Idee kam, mich zu wundern, wieso die Leute ein dreieckiges Areal Platz nennen, seitdem bin ich der Faszination erlegen, spekulative Betrachtungen anzustellen, übrigens eine Vorliebe, die in meiner Zunft recht selten anzutreffen ist – der Mime fürs denkende Publikum, wie mich die Kritiker mit unüberhörbarem Spott zu titulieren belieben. Im Nebenhaus, oben unterm Dach, wohnte eine Verrückte. Das ist wirklich wahr. Oft guckte sie mit ihrem Gnomenschädel zum Mansardenfenster raus, wenn ich mich morgens auf den Schulweg machte, rief zu mir runter, kreischte irgendwelchen Schwachsinn. Ihr Haar war sehr schwarz und ihr Gesicht sehr weiß. Zwanzig mag sie gewesen sein, vielleicht auch schon dreißig, ungefähr in dem Alter jedenfalls, und spielte noch mit Puppen. Was ihr fehlte, schien keiner so recht zu wissen, oder vielleicht wollte man es auch bloß nicht aussprechen; von Inzucht wurde gemunkelt. Ihr Vater war ein halsloser Grobian mit rotbraunem Gesicht und einem großen runden Kopf, der ihm wie eine steinerne Kugel auf den Schultern saß. Gamaschen an den Füßen, aber das bilde ich mir wohl bloß ein. Ach, wissen Sie, härene Schuhe und hänfene Hosen mit Karomuster wären gar nicht fehl am Platze, denn jene Tage sind mir mittlerweile schon so fern, als gehörten sie ins Altertum.

Merken Sie, wie ich laviere und mich ducke wie ein deklassierter Boxer? Da habe ich nun gerade angefangen, von der Heimstatt meiner Väter zu erzählen, und nach ein, zwei Sätzen bin ich schon beim Nebenhaus gelandet. Das ist mal wieder typisch.

Der Zwischenfall mit dem Tier auf der Straße im trüben Winterlicht war entscheidend, wenn ich auch nicht zu sagen weiß, was da genau entschieden wurde. Ich sah, wo ich war, und dachte an das Haus und wusste augenblicklich, dass ich wieder dort leben musste, und wäre es auch nur für kurze Zeit. Und so kam der Apriltag, an dem ich mit Lydia durch die vertrauten Straßen fuhr und den Schlüssel fand, den eine unbekannte Hand unter einem Stein neben der Türschwelle hinterlegt hatte. Jene scheinbare Abwesenheit menschlichen Handelns war auch angemessen; es war, als ob …

»Als ob was?«, sagte meine Frau.

Ich ließ sie achselzuckend stehen.

»Ich weiß nicht.«

Sobald ich meine Vorkehrungen getroffen hatte – einen Vertrag brüsk gebrochen, eine Sommertournee abgesagt –, ging alles ganz schnell, ein schöner Sonntagnachmittag genügte mir, um meine Sachen hierher zu bringen, die wenigen notwendigen Dinge für jenen Aufenthalt, der, wie ich mir beharrlich immer wieder sage, nur eine kurze Erholung vom Leben ist, eine Pause zwischen zwei Aufzügen. Wortlos verstaute ich meine Taschen und Bücher im Kofferraum und auf den Rücksitzen des Autos, während Lydia mit verschränkten Armen dabeistand und mir grimmig lächelnd zusah. Ich rannte unentwegt zwischen Haus und Wagen hin und her, getrieben von der Angst, wenn ich auch nur ein einziges Mal stehen bliebe, könnte ich womöglich nicht mehr weitermachen, sondern würde mitten auf dem Weg zu einer Lache Unentschlossenheit zerfließen. Inzwischen war es Sommer, Anfang Juni, einer jener dunstverhangenen Tage, die gleichsam halb aus Wetter, halb aus Erinnerung bestehen. Eine sanfte Brise strich durch den Fliederbusch neben der Haustür. Gegenüber, auf der anderen Straßenseite, diskutierten zwei Pappeln mit vor Erregung raschelndem Laub über irgendetwas, das sie anscheinend furchtbar ärgerte. Lydia warf mir vor, ich sei sentimental. »Das ist doch alles lächerlich, die reinste Nostalgie«, sagte sie und lachte unsicher. Sie stellte mich im Flur, pflanzte sich mit verschränkten Armen vor mir auf und versperrte mir den Weg, sodass ich nicht vorbeikonnte. Und ich stand da, beladen mit Gepäck, atmete, starrte auf den Boden neben ihren Füßen, sagte kein Wort. Ich stellte mir vor, wie ich ausholte und sie schlug. Auch so etwas, das mir neuerdings des Öfteren in den Sinn kommt. Seltsam, ich bin doch nie ein Raufbold gewesen: Mir hat als Waffe stets das Wort genügt. Freilich, in früheren Jahren, als unsere Beziehung noch stürmischer war, kam es in der Tat vor, dass Lydia und ich handgreiflich wurden, wenn es Differenzen beizulegen galt, doch geschah dies weniger aus Zorn als anderer Dinge wegen – wenn eine Frau die Fäuste schwingt und Anstalten macht, dir einen Kinnhaken zu verpassen, das ist schon ein sehr erotischer Anblick! –, und so konnte es durchaus einmal vorkommen, dass einer von uns beiden nach der Rauferei Ohrensausen hatte oder einen abgebrochenen Zahn. Diese neuerlichen Gewaltgedanken erschrecken mich. Ist es denn etwa nicht richtig, dass ich Schaden zu vermeiden trachte? Anderer Leute Schaden, meine ich, Schaden, der anderen Leuten zugefügt werden würde.

»Sei ehrlich«, sagte Lydia. »Verlassen willst du uns, nicht wahr?«

Uns.

»Hör mal, meine Liebe –«

»Sag nicht meine Liebe zu mir«, kreischte sie. »Wag es ja nicht noch mal, mich so anzureden.« Ich merkte, dass ich mich langweilte. Langeweile ist die Schwester des Unglücks, habe ich entdeckt. Ich wandte den Blick von Lydia ab und sah in die leis bewegte Luft. Und selbst danach gab es noch Momente, in denen ich das Gefühl hatte, als sei das schiere Licht prall mit Gestalten angefüllt. Sie wartete, aber ich schwieg weiter. »Dann geh doch«, sagte sie angewidert und ließ mich stehen.

Doch als ich hinterm Lenkrad saß und gerade losfahren wollte, kam sie aus dem Haus, im Mantel, ihr Schlüsselbund in der Hand, und stieg wortlos ein. Und bald darauf rollten wir durch die leicht verlotterte, lässig-liebliche Landschaft. Wir überholten einen Zirkus, der auch in unsere Richtung fuhr, so ein altmodischer, wie man heute kaum noch welche sieht: Grellbunt bemalte Wagen, die von zigeunerhaften Burschen mit keckem Tüchlein um den Hals und Ring im Ohr gezogen wurden. Ein Zirkus, dachte ich, wenn das kein gutes Omen ist, und plötzlich war mir richtig froh zumute. Die Bäume waren grüne Kleckse, der Himmel blau. Ich musste an eine Seite in dem Schulheft meiner Tochter denken, das ich seit ihrer Kindheit ganz hinten in einer Schublade meines Schreibtischs aufbewahre, zusammen mit einem Haufen vergilbter Premierenprogramme und ein, zwei heimlichen Liebesbriefen. Die Knospe ist erblüt, hatte sie in der großen, kulleräugigen Handschrift einer Fünfjährigen geschrieben. Eierpampe ist braun. Ich bin fidel wie ein Flo. manchmal geht was Schief. Eine süße Traurigkeit krampfte mir das Herz zusammen; vielleicht hat Lydia recht, dachte ich, vielleicht bin ich tatsächlich ein sentimentaler Mensch. Ich grübelte den Wörtern nach. Sentimentalität: unverdientes Gefühl. Nostalgie: Sehnsucht nach etwas, das es nie gegeben hat. Laut machte ich eine Bemerkung darüber, wie gut die Straße war. »In meiner Jugend hat diese Fahrt fast drei Stunden gedauert.« Lydia verdrehte die Augen und stöhnte. Ja, ja, schon wieder die Vergangenheit. Ich dachte an meinen Ostermorgentraum. Noch immer kam ich mir gekapert vor, genau wie neulich draußen auf freiem Feld: gekapert, vereinnahmt, angeschwollen von dem, was in mich eingedrungen war, was es auch sein mochte. Es ist nach wie vor da; mir ist, als ob ich schwanger wäre; ein sehr eigenartiges Gefühl. Bis jetzt hatte ich nur die Furchungszelle meines eigenen Ich in mir gehabt, den in sich zusammengerollten heißen Kern all dessen, was ich war und hätte sein können. Jetzt aber ist dieses essenzielle Ich mit grausamer Unbekümmertheit beiseitegefegt worden, und ich gleiche einem Haus, in dem ein rastlos Besitz ergreifender Fremder ein und aus geht. Ich bin ganz in mich gekehrt und blicke mit stets wachsender Verwirrung hinaus auf eine Welt, in der nichts wirklich plausibel ist, nichts wirklich das ist, was es ist. Und das Ding an sich, mein kleiner Fremdling, was ist damit? Keine Vergangenheit zu haben, keine vorhersehbare Zukunft, nur das stete Pulsieren einer unabänderlichen Gegenwart – was wäre das für ein Gefühl? Es gibt sehr wohl ein Dasein. Ich stelle es mir vor, da drinnen, wie es mich füllt bis unter die Haut, jede meiner Bewegungen vorausahnt und sich ihnen anpasst, eifrig mein Sein und Tun nachahmt bis in die winzigsten Details. Warum empfinde ich keinen Ekel beim Schreiben, wenn ich mich so grausig bewohnt fühle? Warum nicht Abscheu anstatt dieses süßen melancholischen Gefühls von Sehnsucht und verlorener Verheißung?

Auch in das Haus war eingedrungen worden, irgendwer hatte sich Zutritt verschafft und hier gewohnt, ein Landstreicher oder einer, der auf der Flucht war. Brotrinden auf dem Küchentisch und alte Teebeutel im Ausguss, obszön zerquetschte braune Dinger. Im Wohnzimmer hatte jemand Feuer gemacht, auf dem Kaminrost lagen die verkohlten Überreste von Büchern, die der Eindringling aus dem Regal geholt und als Brennstoff benutzt hatte. Bei einigen war die Schrift auf dem Einband noch ganz oder teilweise lesbar. Ich beugte mich hinunter, schaute in die Asche wie ein Wahrsager in seine Glaskugel und versuchte sie zu entziffern. The Revenant, La maison de ma mère – sehr passend –, ein Buch hieß Heart’s Needle und das am schlimmsten verbrannte L’ … necessario. Das Wort in der Mitte hatte ein Brandfleck nahezu unlesbar gemacht; ich hielt es für angelo. Immerhin schien er Geschmack zu haben, dieser Bücherverbrenner. Ich hockte da und seufzte, dann stand ich auf, wanderte von Zimmer zu Zimmer und betrachtete mit finsterer Miene den ganzen Schmutz, die verschossenen Möbel, die von der Sonne gebleichten Vorhänge: Wie konnte ich hier bleiben? Lydia rief nach mir. Als ich zu ihr kam, stand sie in dem nach Kalk riechenden Toilettenverschlag unter der Treppe, eine Hand auf der Hüfte, in einer Pose wie der David von Donatello, und zeigte angeekelt ins Klobecken, in dem ein gigantischer Scheißhaufen lag. »Reizende Leute«, sagte sie.

Wir machten sauber, so gut es ging, klaubten den Müll auf, öffneten die Fenster, schütteten eimerweise Wasser ins Klo. Die Treppe hinauf ins Obergeschoss hatte ich mich noch gar nicht gewagt.

»Cass hat sich gemeldet«, sagte Lydia, ohne mich anzusehen, und drehte einer dicken Plastiktüte den Hals um.

Und sofort hatte ich wieder das Gefühl, dass mir einer die Brust abschnürt. Cass ist meine Tochter. Sie lebt im Ausland.

»Ach ja?«, sagte ich vorsichtig.

»Sie sagt, sie kommt bald wieder heim.«

»Die Harpyen sammeln sich wohl, wie?« Das sollte ein Scherz sein, doch Lydias Stirn lief rot an. »Harpazein«, sagte ich hastig, »entführen, ergreifen. Das ist griechisch.« Und mimte den zerstreuten alten Professor, geistesabwesend, aber freundlich; wenn’s brenzlig wird, muss man Theater spielen.

»Natürlich wird sie sich auf deine Seite schlagen«, erwiderte Lydia.

Ich folgte ihr ins Wohnzimmer. Der düstere, verlassen wirkende Raum war von wuchtigen Möbelungetümen bevölkert, die in träger Habachtstellung dastanden, fast wie Lebewesen. Lydia trat ans Fenster und zündete sich eine Zigarette an. Ihre langen, blassen, fragilen Füße steckten in Slippern aus dunkelrotem Samt, die ein bisschen was von Morgenland hatten. Seltsam, denke ich, es gab einmal eine Zeit, da hätte ich mich vor ihr in den Staub geworfen und diese morgenländischen Füße mit Küssen und Liebkosungen und Tränen hilfloser Bewunderung bedeckt.

»Ich hatte keine Ahnung, dass es Seiten gibt«, sagte ich etwas zu unschuldig.

Sie lachte laut auf, kalt.

»O nein«, entgegnete sie, »du bist vollkommen ahnungslos.« Sie drehte sich um, den Kopf in einem Spiralnebel aus aschblauem Zigarettenrauch; hinter ihr im Fenster ballte sich drohend das Grün des Gartens zusammen und dazwischen, hauchzart, ein Fleckchen Sommerhimmelblau. Wie auffällig, wie gewellt und glänzend bei diesem Licht der Silberstreif in ihrem Haar aussah. Bei einem unserer zahlreichen Kräche sagte sie zu mir, ich sei ein herzloser, gemeiner Schuft, und das war wie ein warmer Kitzel gewesen, eine nette Schmeichelei – hach, was bin ich doch für ein herzloser, gemeiner Schuft. Jetzt starrte sie mich einen Moment schweigend an und schüttelte dann langsam den Kopf. »O nein«, sagte sie wieder mit müdem, bitterem Seufzen, »du bist vollkommen ahnungslos.«

Irgendwann kam der Augenblick, den ich ungeduldig herbeigesehnt und gleichzeitig gefürchtet hatte, der Augenblick, da ihr nichts mehr weiter übrig blieb, als zu verschwinden. Wir standen noch ein Weilchen im milchigen Licht des Spätnachmittags draußen vor der Haustür – zusammen und schon nicht mehr zusammen. Weit und breit kein menschlicher Laut an diesem Tag, als wären alle anderen Menschen auf der Welt fortgegangen (wie kann ich hierbleiben?). Dann kam ein Wagen über den Platz gebrummt und fuhr an uns vorbei, der Fahrer, der einen wütenden und verdutzten Eindruck machte, warf uns einen bitterbösen Blick zu. Danach kehrte wieder Stille ein. Ich hob die Hand und griff neben Lydias Schulter in die Luft.

»Na gut«, sagte sie, »ich verschwinde.«

Ihre Augen schimmerten, sie duckte sich, um ins Auto zu steigen, schlug die Tür zu und fuhr mit quietschenden Reifen davon. Das Letzte, was ich von ihr sah, war ihre übers Lenkrad gebeugte Gestalt und wie sie sich mit dem gekrümmten Finger im Auge rieb. Ich ging wieder ins Haus. Cass, dachte ich, ach Cass.

Viel zu tun, viel zu tun. Den Proviant unterbringen, meine Bücher aufstellen, meine gerahmten Fotos, meine Glück bringende Kaninchenpfote. Nur zu bald war alles fertig. Und der Weg die Treppe hoch nicht mehr länger hinauszuschieben. Grimmig erklomm ich Stufe um Stufe, ging gleichsam geradewegs in die Vergangenheit, und die Jahre drückten mich nieder wie eine schwerere Luftschicht. Bis ich in dem Zimmer stehe, das auf den Platz hinausgeht und früher meins war. Alex’ Zimmer. Staub und ein modriger Geruch, und das eine Fensterbrett hat eine dicke Kruste aus Kot – von den Vögeln, die durch die kaputte Scheibe hereingekommen sind. Seltsam, wie einstmals so vertraute Orte unterm Staubfall der Zeit neutral werden können. Zuerst kommt die leise Detonation des Wiedererkennens, und einen Moment lang pulsiert der Gegenstand im plötzlichen Bewusstsein seiner Einzigartigkeit – der Stuhl da, dieses schauderhafte Bild –, dann fügt sich alles zum trüb Vertrauten zusammen, wird Teil einer eigenen Welt. Alles in diesem Zimmer dort schien sich mit trägem Trotz von mir abzuwenden, als distanzierte es sich von meiner unwillkommenen Wiederkehr. Ich blieb noch einen Augenblick und empfand nichts als schwer lastende Leere, als hätte ich den Atem angehalten – was ich vielleicht wirklich getan hatte –, dann drehte ich mich um, ging hinunter in den ersten Stock und betrat das große Schlafzimmer am Ende des Korridors. Es war noch hell draußen. Ich schaute aus dem hohen Fenster, an dem ich neulich meine Nicht-Frau nicht hatte stehen sehen, und erblickte, was sie nicht erblickt hatte: den Garten, der vordrang bis ins freie Feld, dann eine kompakte Baumgruppe und dahinter, wo die Welt in Schräglage kam, eine ansteigende Wiese mit reglosen Miniaturkühen und ganz weit in der Ferne einen Saum von Bergen, blassblau und flach gegen den Himmel, wo hinter dicken Wolkenhaufen die Sonne für ein bisschen blässliche Bewegung sorgte. Nachdem ich das Äußere bis zur Neige ausgekostet hatte, wandte ich mich dem Inneren zu: die hohe Decke, das durchgelegene Bett mit den Messingknäufen, ein wurmstichiger Nachttisch, ein einsamer, verächtlich dreinschauender Bugholzstuhl. Das geblümte Linoleum – drei verschiedene Nuancen von geronnenem Blut – hatte vor dem Bett eine abgetretene Stelle, dort, wo meine Mutter auf und ab gegangen war, unablässig, nächtelang, und versucht hatte zu sterben. Ich empfand rein gar nichts. War ich überhaupt da? Mir war, als schwände ich dahin vor diesen Zeichen, der Kuhle in der Matratze, dem abgetretenen Linoleum; hätte jemand von draußen durchs Fenster hereingeschaut, er hätte mich kaum noch gesehen jetzt, allenfalls schemenhaft.

Auch hier hatte ein Eindringling seine Spuren hinterlassen; jemand hatte im Bett meiner Mutter geschlafen. Eine kurze Welle der Empörung schwappte in mir hoch, legte sich aber augenblicklich wieder; warum sollte nicht irgendein armes Blondchen sein müdes Haupt auf diesen Kissen hier zur Ruhe legen, auf die doch meine arme Mutter das ihre nie mehr würde betten können?

Als ich jung war, liebte ich es, so im Haus herumzustöbern. Am meisten mochte ich die Nachmittage, so ein Nachmittag zu Hause hatte immer seinen ganz besonderen Reiz, etwas von Wehmut, ein Gefühl von Traumverlorenheit, von uferloser Luft rings um mich herum, das beruhigend und zugleich verstörend war. Überall geheime Omen. Irgendein Ding zog meine Aufmerksamkeit auf sich, ein Spinnennetz, ein Schimmelfleck an der Wand, eine Seite von einer alten Zeitung, mit der ein Schubfach ausgelegt war, ein vergessenes Taschenbuch, und ich blieb lange davor stehen, ohne mich zu rühren, betrachtete es selbstvergessen, gedankenleer. Meine Mutter hatte immer Untermieter – Büroangestellte und Sekretärinnen, Schulmeister und Handelsvertreter. Mich faszinierten diese Leute mit ihrem verstohlenen, irgendwie leidgeprüften, gemieteten Leben. Bewohner eines Hauses, das ihnen kein Zuhause sein konnte, kamen sie mir vor wie Schauspieler, die man zwingt, sich selbst zu spielen. Sobald einer von ihnen auszog, schlüpfte ich heimlich in das verlassene Zimmer, schnupperte die verdruckste, angespannte Luft, drehte alles um und um, schnüffelte eifrig wie ein Spürhund in allen Ecken, durchsuchte die Schiebladen und die unerklärlich stickigen Schränke nach Indizien. Was habe ich dabei nicht alles für verräterische Hinterlassenschaften zutage gefördert – eine grausig grinsende Zahnprothese, ein von verklebtem Blut starrendes Unterhöschen, eine erstaunliche Apparatur, dem Balg eines Dudelsacks nicht unähnlich, aber aus rotem Gummi und mit allerlei Röhren und Schläuchen gespickt, und das Beste, in einem Kleiderschrank, ganz hinten im obersten Fach, ein Weckglas mit einer gelblichen Flüssigkeit, in der ein Frosch mit schwarz klaffendem Maul schwebte, und die durchschimmernden, gespreizten Zehen berührten ganz leicht die wolkigen Wände seiner gläsernen Gruft …

Anaglypta! Die altmodische Prägetapete, bretthart von unzähligen Schichten vergilbter weißer Tünche – alle Räume im Haus sind bis zur Sockelleiste damit beklebt. Ich weiß gar nicht, ob das Zeug überhaupt noch hergestellt wird. Anaglypta. Den ganzen Nachmittag hatte ich nach dem Wort gesucht, und jetzt war es mir wieder eingefallen. Warum »glyp«, warum nicht »glyph«? So soll ich also dazu verdammt sein, sagte ich mir, meine Tage damit zuzubringen, dass ich Wörter um und um drehe, verstreute Verse, Erinnerungsfetzen, wie flache Kieselsteine, um nachzuschauen, was darunter lauern mag, und dabei langsam aber sicher zu verlöschen.

Acht Uhr. Jetzt geht der Vorhang auf, und ich, ich bin nicht da. Bin wieder mal abwesend. Man wird mich vermissen. Keine Zweitbesetzung kann die Lücke füllen, die entsteht, wenn ein Schauspieler mitten in der Vorstellung davonläuft. Er lässt einen Schatten zurück, eine Facette der Figur, die nur er hervorbringen konnte, die ganz allein sein Geschöpf ist, unabhängig vom bloßen Text. Die übrigen Mitspieler spüren das, das Publikum spürt es auch. Der Ersatzmann ist und bleibt ein Ersatzmann, weil es ja stets die Erstbesetzung gibt, für die er einspringt. Und wer ist außer mir Amphitryon?

Da hörte ich von unten ein Geräusch und zuckte ängstlich erschrocken zusammen, meine Schulterblätter bebten, mein Kopf glühte sekundenlang wie Feuer. Ich war schon immer ein scheues Geschöpf, trotz meiner schwarzen Seele. Ich ging über die knarzenden Dielen hinaus auf den Treppenabsatz, stand da inmitten all der reglosen Schatten und horchte, hielt mich krampfhaft am Geländer fest und registrierte die klamme Kühle des alten gefirnissten Holzes, seine seltsam nachgiebige Härte. Abermals kam das Geräusch wie aus weiter Ferne durch den Treppenschacht zu mir herauf, ein mehrfach unterbrochenes knisterndes Rascheln. Ich musste an das merkwürdige Tier neulich abends auf der Straße denken. Doch dann wurde ich wütend; ich runzelte unwirsch die Stirn und schüttelte den Kopf. »Das ist doch alles vollkommen …!«, fing ich an und hielt inne; die Stille schluckte meine Worte und lachte mich leise aus. Von unten vernahm ich einen lauten, kehligen Fluch und fiel erneut in Schweigen. Ich wartete – raschel raschel –, trat dann vorsichtig rückwärts wieder ins Schlafzimmer, reckte die Schultern, holte tief Luft und marschierte abermals auf den Treppenabsatz hinaus, doch diesmal anders – was habe ich mir bloß gedacht, für wen ich diese blöde Show abziehe? –, knallte die Tür hinter mir zu, alles bloß noch Bluff jetzt, ein Mann daheim in seiner Welt. »Hallo?«, rief ich herrisch, ganz Schauspieler, obschon meine Stimme ein klein wenig zitterte. »Hallo, wer ist da?« Verdutzte Stille, dann folgte Gelächter. Dann wieder die Stimme, die nach oben rief:

»Ähm, ich bin’s bloß.«

Quirke.

Er war im Wohnzimmer, kauerte vorm Kamin, in der Hand ein angekokeltes Stöckchen. Er hatte zwischen den Überresten der verkohlten Bücher herumgestochert. Jetzt drehte er den Kopf, blickte auf und sah mit liebenswürdig hochgezogener Augenbraue zu, wie ich näher kam.

»Muss wohl einer eingestiegen sein, ’n Landstreicher oder so«, sagte er ohne Groll. »Oder warn Sie das etwa gewesen, der die Bücher verbrannt hat?« Das amüsierte ihn. Er schüttelte den Kopf und schmatzte mit eingezogenen Lippen. »Wenn man nicht auf alles aufpasst …«

Und ich, immer noch auf der untersten Treppenstufe ausharrend, nickte, weil mir nichts Besseres einfiel. Quirkes sarkastische Gelassenheit ist ebenso ärgerlich wie entwaffnend. Früher war er Laufbursche bei einem Anwalt hier in der Stadt, der ihn vor Jahren auf meine Bitte hin beauftragte, sich um das Haus zu kümmern. Das heißt, ich hatte den Mann zwar gebeten, mir jemanden zu besorgen, der hin und wieder nach dem Rechten sieht, aber nicht etwa darauf bestanden, dass dieser Jemand Quirke sein sollte. Der warf nun den Stock ins Feuerloch, stand bemerkenswert gelenkig auf und wischte sich die Hände ab. Diese sagenhaften Hände, die mir schon vorher aufgefallen waren: bleich, unbehaart, mit ihren weich gepolsterten Innenflächen und den langen, spitz zulaufenden Fingern – die Hände einer präraffaelitischen Jungfrau. Im Übrigen gleicht seine Gestalt der eines Seeelefanten. Breit, Mitte vierzig, semmelblond und samthäutig, hat er das alterslose Aussehen eines verlorenen Sohnes.

»Hier hat einer gewohnt, ein Eindringling«, sagte ich in heftig tadelndem Ton, was Quirke indes, wie ich an seiner ungetrübten Miene sah, vollkommen kalt ließ. »Der hat uns noch ganz andere Sachen hinterlassen, nicht bloß verbrannte Bücher.« Leicht angewidert erwähnte ich, was Lydia in der Toilette gefunden hatte. Das amüsierte ihn noch mehr.

»So ein Ferkel«, sagte er und griente.

Er fühlte sich richtig wohl, stand auf dem Kaminvorleger – auch dort war eine abgetretene Stelle, der anderen oben vor dem Bett verwandt – und sah sich mit äußerst skeptischer Miene um, als hätte man extra für ihn das Zimmer umgeräumt – um ihn zu täuschen –, aber nicht mit ihm! Seine blassen Basedowaugen erinnerten mich an eine grässliche Bonbonsorte, die in meiner Kindheit sehr beliebt gewesen war. Er hatte eine wunde Stelle am Kinn, wo der Rasierapparat heute Morgen allzu heftig gewütet hatte. Aus der Tasche seiner abgeschabten Manchesterjacke zog er eine Flasche, die in einer braunen Papiertüte steckte. »Dass es warm wird im Haus«, sagte er mit schiefem, höhnischem Grinsen und zeigte auf den Whiskey.