14,99 €

Mehr erfahren.

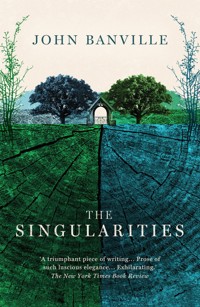

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Banville überrascht erneut mit wohldosiertem Übermaß.« Seamus Heaney Ein langer Sommertag in einem Herrenhaus in Irland: Adam Godley liegt im Sterben, Grund genug für seinen Sohn Adam jun. und seine Tochter Petra, Ressentiments über Bord zu werfen und ihren Vater und ihre erheblich jüngere Mutter Ursula noch einmal zu besuchen. Was die Godleys nicht wissen: Ihr Familientreffen wird von den Göttern beobachtet, die sich nicht scheuen, korrigierend und bisweilen boshaft einzugreifen. Adam Godley, ein bekannter Mathematiker, der sich mit dem Konzept der Unendlichkeit einen Namen gemacht hat, scheint am Ende seines Lebens angekommen zu sein. Während er stumm und dennoch wach in seinem Bett liegt, treffen seine Kinder ein, um ihn noch einmal zu sehen. Da ist sein Sohn Adam, der ihm nie das Wasser reichen konnte und bis heute an der Ablehnung durch seinen Vater leidet, sowie die unglückliche und verstörte Tochter Petra, die die Namen von Krankheiten sammelt, um daraus einen Almanach zu erstellen. Erzählt wird der Roman von niemand Geringerem als Hermes, doch auch Zeus und Pan sind mit von der Partie. Sie lassen es sich nicht nehmen, in das Leben der Sterblichen einzugreifen, mal unterstützend, mal verwirrend und spöttisch.John Banville hat einen Roman geschrieben, in dem lyrische Passagen auf profane treffen und die Götter auf die Menschen. Ein tiefer Einblick in die Schwächen des menschlichen Daseins. »Der Roman enthält alle Markenzeichen, die Banville groß gemacht haben – präzise Sprache, flüssige Erzählweise und einen hintergründigen Humor.« (Sunday Times) »Sein bestes Buch« (Colum McCann)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 446

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

John Banville

Unendlichkeiten

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über John Banville

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über John Banville

John Banville, geboren 1945 in Wexford, Irland, gehört zu den bedeutendsten zeitgenössischen Autoren Irlands. Sein umfang reiches literarisches Werk wurde mehrfach, auch international, ausgezeichnet, zuletzt mit dem Franz-Kafka-Literaturpreis und dem Man Booker Prize. Banville lebt und arbeitet in Dublin und schreibt unter dem Pseudonym Benjamin Black Krimis und Thriller.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

»Banville überrascht erneut mit wohldosiertem Übermaß.« Seamus Heaney

Ein langer Sommertag in einem Herrenhaus in Irland: Adam Godley liegt im Sterben, Grund genug für seinen Sohn Adam jun. und seine Tochter Petra, Ressentiments über Bord zu werfen und ihren Vater und ihre erheblich jüngere Mutter Ursula noch einmal zu besuchen. Was die Godleys nicht wissen: Ihr Familientreffen wird von den Göttern beobachtet, die sich nicht scheuen, korrigierend und bisweilen boshaft einzugreifen.

Adam Godley, ein bekannter Mathematiker, der sich mit dem Konzept der Unendlichkeit einen Namen gemacht hat, scheint am Ende seines Lebens angekommen zu sein. Während er stumm und dennoch wach in seinem Bett liegt, treffen seine Kinder ein, um ihn noch einmal zu sehen. Da ist sein Sohn Adam, der ihm nie das Wasser reichen konnte und bis heute an der Ablehnung durch seinen Vater leidet, sowie die unglückliche und verstörte Tochter Petra, die die Namen von Krankheiten sammelt, um daraus einen Almanach zu erstellen. Erzählt wird der Roman von niemand Geringerem als Hermes, doch auch Zeus und Pan sind mit von der Partie. Sie lassen es sich nicht nehmen, in das Leben der Sterblichen einzugreifen, mal unterstützend, mal verwirrend und spöttisch. John Banville hat einen Roman geschrieben, in dem lyrische Passagen auf profane treffen und die Götter auf die Menschen. Ein tiefer Einblick in die Schwächen des menschlichen Daseins.

»Der Roman enthält alle Markenzeichen, die Banville groß gemacht haben – präzise Sprache, flüssige Erzählweise und einen hintergründigen Humor.« (Sunday Times)

»Sein bestes Buch« (Colum McCann)

Inhaltsverzeichnis

Fördervermerk

I. Kapitel

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

II. Kapitel

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

III. Kapitel

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

Die Übersetzerin dankt dem Deutschen Übersetzerfonds, der dieses Projekt mit einem Arbeitsstipendium aus Mitteln der Kulturstiftung der Länder gefördert hat.

I

Von all den Dingen, die zu ihrem Troste wir ersannen, ist doch das Einzige, was funktioniert, die Morgendämmerung. Wenn Dunkelheit wie feiner Ruß der Luft entrieselt und mählich sich von Osten her das Licht ausbreitet, regt selbst im jämmerlichsten aller Menschenkinder sich frisches Leben. Das ist ein Schauspiel, wie es uns Unsterblichen gefällt, so eine kleine Auferstehung jeden Tag, ja, da versammeln wir uns oftmals an den Wolkenwällen und schauen auf sie hinab, auf unsere Kleinen, wie sie die Glieder recken und den neuen Tag willkommen heißen. Was für ein Schweigen uns sodann befällt, das schwermütige Schweigen unseres Neids. Nicht wenige schlafen freilich einfach weiter, ohne auf das galante morgendliche Zauberkunststück von Aurora, unserer Base, achtzugeben, doch immer sind da auch die Schlaflosen, die rastlos Leidenden, die Liebeskranken, die einsam sich auf ihrem Bette wälzen, oder eben die Frühaufsteher, die Geschäftigen mit ihren Kniebeugen und kalten Duschen und ihrem raschen Tässchen schwarzer Ambrosia. Ja, freudig grüßt, wer immer sie erlebt, die Morgendämmerung, mehr oder minder jedenfalls, natürlich ausgenommen den Verdammten, für den der erste Lichtstrahl auch der letzte sein wird auf der Erde.

Hier haben wir so einen – steht am Fenster im Hause seines Vaters und schaut dem ersten Tagesleuchten zu, wie es über die dichte Baumreihe jenseits der Bahnstrecke gekrochen kommt und sich am Himmel breitmacht. Er ist verdammt, zwar nicht zum Tod, noch nicht, aber zu einem Leben, in das er, jedenfalls für sein Gefühl, nicht recht hineinpasst. Barfuß ist er und trägt einen Pyjama, den seine Mutter gestern Abend nach seiner Ankunft für ihn hervorgekramt hat, aus abgewetzter Baumwolle, blassblau mit dunklen blauen Streifen – wem mag der wohl gehören, gehört haben? Ihm selbst vielleicht? Vor langer Zeit? Wenn, dann vor sehr, sehr langer Zeit, denn mittlerweile ist er groß, und dieses Ding ist viel zu eng und kneift unter den Armen und im Schritt. Aber so ist es ja mit allem hier im Haus, alles kneift und scheuert und macht, dass er sich wieder wie ein Kind vorkommt. Er denkt daran, wie seine Großmutter ihn früher, als er noch ein kleiner Junge war, immer herausgeputzt hat – an Weihnachten zum Beispiel oder am Geburtstag oder zu sonst welchen Festivitäten, wie sie in einer Tour an ihm herumgezupft und sich auf den Finger gespuckt hat, um eine widerspenstige Locke anzupappen; und diese altmodischen, kratzigen kurzhosigen, porridgefarbenen Tweedanzüge, in die die alte Frau ihn immer steckte, die weißen Hemden mit den steifen Kragen, wie eine Witzfigur war er sich vorgekommen in diesem Aufzug, schlimmer noch als nackt; das Allerschlimmste aber waren die karierten Fliegen am Gummiband, an dem er immer zog, so lange, bis es nicht mehr weiterging, um dann mit schaler Schadenfreude loszulassen, sodass das Ding mit einem lustigen Schmatz zurückschnappte, und das natürlich jedes Mal gerade dann, wenn jemand eine Rede hielt oder ein Lied gesungen wurde oder der Priester just die Kommunionsoblate in die Höhe hob – wie eine Krankenschwester, dachte er dann immer insgeheim, die bei der Klinik-Tombola den Hauptgewinn gezogen hat und jubelnd ihr Los in der Luft schwenkt. Ja, so ist es halt, das Leben, dieses kinnhoch zugeknöpfte Leben; es passt ihm nicht richtig, und es führt dazu, dass er sich zu sehr mit sich selbst beschäftigt und mit dem, was er verdrossen für seine unabänderliche geistige Beschränktheit hält.

Von ferne, aus dem Unsichtbaren, vernimmt er leise das gedämpfte Trappeln kleiner Hufe; das wird der Briefträger auf seinem Pony sein mit der Vormittagspost, in der Livree derer von Thurn und Taxis, den Dreispitz auf dem Kopf, das Posthorn umgehängt.

Der Mann am Fenster dort heißt Adam. Er ist noch keine dreißig, der junge Sohn eines betagten Vaters, »Erzeugnis meiner Wiederkunft«, wie er den Vater, der zum zweiten Mal verheiratet ist, einmal mit sardonischem Lachen hat sagen hören. Gelangweilt steht er da, bewundert die geballten, schlammvioletten Schatten vor ihm unter den Bäumen. Etwas wie Rauch liegt knöchelhoch über dem Gras, das grau erscheint. Alles ist anders um diese Stunde. Eilig fliegt eine frühe Amsel von irgendwo nach irgendwo, sie legt sich in die Kurve, ihr Flügel, lackschwarz, blitzt im schrägen Sonnenlicht, und da durchzuckt den Mann ein Schmerz – er denkt ganz unwillkürlich an den frühen Wurm. Der Mann meint, leise das panische Piepsen der flinkflügeligen Kreatur zu hören.

Nach und nach nimmt er nun etwas wahr, für das er keinen Namen hat, ein Zittern ringsumher, als wäre es die Luft, die bebt. Es wird immer stärker. Erschrocken tritt er sachte einen Schritt zurück ins schützende Halbdunkel des Zimmers. Deutlich hört er das schleppend dumpfe Stampfen seines Herzens. Ein Teil seines Verstandes weiß, was los ist, doch das ist nicht der Teil, der denkt. Jetzt zittert alles. Ein kleiner Mechanismus hinter ihm im Raum – er schaut nicht hin, aber es kann nur eine Uhr sein – erzeugt in seinem Innern so ein durchdringendes, silberhelles Klirren. Die Dielen knarzen beklommen. Und dann erscheint von links das Ding, riesig und mit plumpem Schädel, wälzt sich blind heran, kommt schließlich schlotternd zum Halten, bleibt keuchend vor den Bäumen stehen und stößt dicke Dampfwolken aus. In den Waggons sind noch die Lichter an; die Morgendämmerung weicht leicht zurück vor ihnen. Gesenkte Köpfe in den lang gezogenen Fenstern, wie Seehundsköpfe – ob die alle schlafen? – und der Schaffner mit seinem Fahrscheindings geht einen Gang entlang, hält sich dabei, mit einer Hand über die andere greifend, an den Rückenlehnen der Sitze fest, als ob er einen steilen Hang erklömme. Die Stille ringsumher ist groß und irgendwie bedrückt. Warum das Ding allmorgendlich genau an dieser Stelle halten muss, weiß niemand hier im Haus zu sagen. Es gibt auf Meilen keine andere Wohnstatt, die Strecke ist in beiden Richtungen frei, und dennoch hält es ausgerechnet hier. Die Mutter hat sich wiederholt bei den Betreibern dieser Eisenbahn beschwert, und einmal sah sie sich sogar veranlasst, an irgendwen in der Regierung einen Brief zu schreiben, bekam indessen keine Antwort, trotz des berühmten Namens ihres Mannes. »Mich stört ja nicht«, wird sie in mild besorgtem Ton erklären, »der Lärm der Züge beim Vorüberfahren – schließlich hat euer weiser Vater ja darauf bestanden, dass unser Heim gerade hier sein soll, gewissermaßen direkt an der Bahn –, ich wach bloß immer auf, wenn sie hier halten.«

Ein Traum, den er geträumt hat in der Nacht, kommt wieder, ein Teil davon. Er war dahingestürmt im Staub, aus grauer Vorzeit eine Schlacht, und trug etwas im Arm, groß, doch nicht schwer, ein Frachtstück, kostbar, aber lästig – was war das nur? – und rings um ihn herum Scharen von Kriegern, schreiend, das Klirren von Schwertern und Speeren, pfeifende Pfeile, das Quietschen und Mahlen der Streitwagenräder. Eine ehrwürdige Stätte, ein Krieg der Antike.

Er denkt an seine Mutter, horcht, ob er oben ihre Schritte hören kann, denn dass sie wach ist, weiß er. Zwar ist das Haus groß und verwinkelt, die Böden aber sind zum größten Teil aus nackten, gebohnerten Dielen, da setzt der Schall sich rasch und weithin fort. Mit seiner Mutter möchte er sich nicht befassen, nicht jetzt. Im Grunde möchte er sich nie mit ihr befassen. Doch nicht, weil er sie etwa hassen würde, geschweige denn, weil sie ihm gar zuwider wäre, wie ja angeblich vielen Söhnen von Sterblichen die eigenen Mütter zuwider sind – wenn die wüssten, was für verrückte, rachsüchtige Luder wir hier oben haben, bei uns, auf unserem dunstverhangenen Olymp –, er findet bloß, sie hat so gar nichts Mütterliches an sich. Sie ist irrsinnig jung, kaum zwanzig Jahre älter als er selbst, und wird anscheinend immer jünger, nun, also jedenfalls nicht älter, sodass er das verstörende Gefühl hat, sie laufend einzuholen. Auch sie scheint dieses Phänomen bemerkt zu haben, es aber keineswegs absonderlich zu finden. Vielmehr hat er, seitdem er alt genug ist, um sich ihrer Jugendlichkeit bewusst zu werden, bisweilen eine Art verbissener Munterkeit bemerkt, die sie ihm gegenüber an den Tag legt, oder meint jedenfalls, sie bemerkt zu haben, als könne sie es kaum erwarten, dass er eine ganz unvorstellbare Form von Mündigkeit erlangt, damit sie beide, endlich gleichaltrig, einander unterhaken könnten, um gemeinsam aufzubrechen in eine Zukunft, die dann – ja, wie denn wohl wäre? Nun, vaterlos für ihn, und gattenlos für sie. Denn sein Vater stirbt gerade. Deshalb ist er ja hier, in diesem albernen Pyjama, der ihm viel zu klein ist, und schaut der Morgendämmerung zu, die gerade über den Johannistag hereinbricht.

Ergriffen von Gedanken an Tod und Sterben, zwingt er sich, seine Aufmerksamkeit wieder auf den Zug zu heften. Einer der Seehundsköpfe hat sich umgedreht, und nun wird er über die rauchige Rasenfläche hinweg beäugt von einem kleinen Jungen mit blass-verfrorenem Gesicht und riesengroßen Augen. Wie eindringlich der Knabe zum Haus herüberstarrt und wie gefräßig seine Neugier ist – was er wohl suchen mag, welches geheime Wissen, welche Offenbarung? Der junge Mann ist überzeugt, dass ihn das Kind hier stehen sieht, was aber selbstverständlich gar nicht sein kann, denn selbstverständlich ist ja dieses Fenster hier von dort aus nur ein schwarzes Loch, oder, das andere Extrem, ist blendend grell entflammt vom weißgoldenen Glanz der Sonne, die anfangs eine wahre Ewigkeit zu brauchen schien, um aufzugehen, doch jetzt mit Macht im Osten den Himmel überrennt. Bis auf die gierig forschenden Augen ist das Gesicht des Knaben unscheinbar, zumindest, soweit man das auf die Entfernung sehen kann. Was aber sucht er, was veranlasst ihn, so hier herüberzustarren? Jetzt scheint die Lok sich zu besinnen, sie schaudert gleichsam, mehrmals läuft ein lautes, metallisches Klirren durch die Waggons von Kupplung zu Kupplung, dann setzt das Ungetüm sich ächzend in Bewegung, und als es fährt, fallen die Strahlen der mittlerweile aufgegangenen Sonne der Reihe nach in alle Fenster der Waggons ein, rächen sich an den Glühbirnen, die immer noch brennen, beschämen sie mit ihrer harschen, unwiderstehlichen Glut. Der Knabe, den Kopf in den Nacken gelegt, starrt immer weiter, bis zum Schluss.

Adam friert; seine nackten Sohlen kleben unangenehm an den kalten, abgeschabten Dielenbrettern fest. Er ist noch nicht richtig wach, sondern befindet sich in jenem Zustand zwischen Schlafen und Wachen, wo einem alles so unwirklich wirklich erscheint. Als er sich abwendet vom Fenster, sieht er das Morgenlicht in ungewohnte Ecken fallen, in eigenartigen Winkeln, und die Kante eines Bücherbords ist scharf wie die Klinge einer Guillotine. Mit leerem, einäugigem Blick funkelt ihn aus dem hinteren Teil des Zimmers die Uhr auf dem Kaminsims an, deren gewölbter Glasdeckel das Licht des Fensters reflektiert. Ihm fällt das Kind im Zug ein, und wieder mal, wie schon so oft, verwundert ihn das Rätsel der Andersheit. Wie kann es sein, dass er ein Selbst ist und dass andere andere sind, wenn doch die andern ebenfalls sie selbst sind, für sich selbst zumindest? Wobei er selbstverständlich weiß, dass das durchaus kein Rätsel ist, sondern einfach eine Frage der Perspektive. Das Auge, sagt er sich, das Auge schafft den Horizont. Das hat er oft gehört von seinem Vater, der es von irgendwem geklaut hat, nimmt er an. Für ihn war dieses Kind im Zug so etwas wie ein Horizont, und er war für das Kind so etwas wie ein Horizont, nur weil sie beide meinten, dass ihr eigenes Selbst der Mittelpunkt von etwas sei, ja, eigentlich der Mittelpunkt schlechthin – das ist des sogenannten Rätsels simple Lösung. Und doch.

Er tappt über die Dielen – die emsige Kaminuhr lässt, als er an ihr vorübergeht, ein leises, unheilschwangeres »Pling« vernehmen –, öffnet die Tür zum Korridor und bleibt jäh stehen, stöhnt erschrocken auf, sein Herz fängt wieder an mit diesem schleppend dumpfen Lärm, wie so ein aufgeregter Hund, der an der Tür kratzt und hinausgelassen werden will. Doch rasch sieht er, dass die Gestalt im Korridor bloß seine Schwester ist. Sie hockt vor einer dieser kleinen, abgeschrägten Türen in der weiß getünchten Holzverkleidung, mit denen der Verschlag unter der Treppe abgeteilt ist. »Herrgott!«, sagt er. »Was machst du denn da unten?« Sie wendet ihm ihr schmales kleines Gesichtchen zu, und wieder sieht er vor sich das Gesicht von diesem Kind am Zugfenster. »Mäuse«, sagt sie.

Er seufzt. Sie hat mal wieder ihre Zustände. »Herrgott«, sagt er noch einmal, diesmal müde.

Sie kramt weiter in dem Verschlag herum, und er verschränkt die Arme, lehnt sich mit einer Schulter an die Wand und schaut kopfschüttelnd zu, was sie da tut. Sie ist neunzehn, in Wirklichkeit jedoch viel jünger, als es die Zahl der Jahre glauben lässt, und gleichzeitig hat sie etwas erschreckend Altes an sich. »Die da«, hatte Großmama Godley immer gemunkelt, »die da, die war schon einmal hier.« Er fragt, woher sie das denn wisse, dass es dort Mäuse gibt im Schrank, da lacht sie ihn bloß aus. »Nicht doch im Schrank, du Dummer«, sagt sie, und dabei zuckt ihr glatter dunkler Hinterkopf – noch so ein Seehundskopf! – verächtlich. »In meinem Zimmer.«

Im Aufstehen wischt sie sich die Hände an ihren mageren Hüften ab. Beißt sich, anstatt ihn anzuschauen, auf die Unterlippe, runzelt die Stirn und guckt zur Seite; sie schaut einen nie richtig an, wenn sie’s vermeiden kann.

»Was hast du denn da an?«, fragt er.

Auch sie trägt einen Schlafanzug, der ihr nicht passt; ihrer ist aus verschossener blauer Seide und schlabbert ihr um ihren dürren Körper, albern, wie lang die Ärmel und die Beine sind; der ihre ist zu groß und seiner ist zu klein, wie zur Betonung eines tragikomischen Charakterzugs, den beide haben. »Der ist von Papa«, sagt sie mürrisch.

Er seufzt erneut. »Ach, Pete.« Dabei hat er es gerade nötig – von wem hat er denn hier die abgelegten Sachen an?

Petra heißt seine Schwester, Pete sagt er zu ihr. Sie ist klein und dünn, herzförmig ihr Gesicht, ihr Blick gehetzt. Lange Zeit hat sie sich die Haare abrasiert, jetzt wachsen sie allmählich wieder, ein rohrkolbenbrauner Flor, der gleichmäßig den ganzen Schädel überzieht. Und ihre harten rosa Hände gleichen den Pfoten eines Nagetiers. Wahrscheinlich, denkt ihr Bruder, halten die Mäuse sie für ihresgleichen.

»Woher weißt du das denn?«, fragt er.

»Woher ich was weiß?« – ein bockiges Gejaule.

»Das mit den Mäusen.«

»Na, ich seh sie doch. Wenn’s dunkel ist, flitzen sie auf dem Boden rum.«

»Soso, wenn’s dunkel ist. Dann siehst du sie.«

Petra klappt langsam ihre Lider runter und zieht sie wieder hoch und schluckt, als ob sie weinen will, doch das ist nur ein Tick, einer von vielen, die sie hat. »Lass mich in Ruhe«, murmelt sie.

Er ist so viel größer als sie.

Als Kind war sie eine Schlafwandlerin, stand plötzlich oben an der Treppe, verdrehte die Augen, sodass nur noch das Weiße zu sehen war, und hielt die kleinen Mäusepfoten vor der Brust. Wenn Adam sich daran erinnert, sträuben sich ihm die Nackenhaare. Seine verrückte Schwester, die Stimmen hört, die irgendwelche Sachen sieht.

Mit eingeknicktem großem Zeh stößt er die Schranktür zu. Sie zeigt darauf, reißt ruckartig den linken Arm hoch, dass er steif zur Seite absteht, hat wie ein Kind den Zeigefinger ausgestreckt, lässt dann den Arm schlaff wieder fallen. »Ich hab gedacht, da wären Fallen drin«, sagt sie. »Früher sind da doch immer Fallen drin gewesen.«

Als sie diese Geste mit dem Arm vollführte, war ihr Geruch ihm in die Nase gestiegen, ein muffiger, schmuddeliger Geruch, ein Geruch nach Krankenzimmer. Sie müsste öfter baden. Die bringe sie schier zur Verzweiflung, sagt die Mutter immer. Als wär es ihnen damals nicht allen so gegangen, außer natürlich Pa, der sagte immer, sie inspiriere ihn, sei seine fleischgewordene Muse, sei die Konstante aller seiner Gleichungen. Aber Pa sagt viel, beziehungsweise hat gesagt, denn mittlerweile ist ja Pa bereits Vergangenheit.

Hier auf dem Flur ist es noch immer schummrig, die Buntglasfenster aber in der Haustür, sie lodern regelrecht im Sonnenlicht, als wären er und seine Schwester hier drinnen eingesperrt, denkt Adam, während draußen ein rauschendes Fest gefeiert wird. Schweigend stehen sie einander gegenüber in ihren Clownspyjamas, seiner zu klein, ihrer zu groß, der hochgewachsene junge Mann und das zierliche kleine Mädchen, ratlos, und denken beide nach, ohne jedoch über das eine nachzudenken, das, was sie eigentlich so sehr bedrängt: nämlich das Faktum, dass ihr Vater, von dessen schlaflos schlafender Präsenz das ganze Haus erfüllt ist wie von einem Nebel, im Sterben liegt. In letzter Zeit spricht alles hier im Hause nur noch im Flüsterton, obwohl die Ärzte rundheraus versichern, dass durch die Pforten von Pas Gehör nichts mehr hindurchgelange – aber wie können die sich da so sicher sein, das möchte Adam gern mal wissen, woher die nur diese Gewissheit nehmen? Sein Vater ist jetzt schon in einer anderen Welt, weit fort, gar keine Frage, doch könnte es nicht sein, dass Neuigkeiten aus der alten Welt ihn trotzdem immer noch erreichen?

»Wieso bist du denn schon so zeitig auf den Beinen?«, fragt Petra vorwurfsvoll. »Du stehst doch sonst nie so früh auf.«

»Die Jahreszeit«, sagt Adam, »diese kurzen Nächte – ich kann nicht schlafen.«

Sie nimmt die Antwort schweigend hin, verdrossen. Schließlich ist sie diejenige, die nicht schlafen kann. Petras Schlaflosigkeit erzeugt, wie das schrittweise Sterben ihres Vaters, einen Druck, der sich auf alles legt, durch den die Luft im Haus dick und gestaut ist wie in einem Luftballon.

Er fragt sie: »Kommt das tote Pferd heut rüber?«

Sie zuckt die Achseln, was bei ihr eher so aussieht, als schräke sie zusammen. »Gesagt hat er’s. Da wird er’s wohl auch tun.«

Mehr ist aus diesem Thema nicht herauszuholen, also schweigen sie sich wieder an. Und er empfindet wieder diese hilflos wütende Verzweiflung, die seine Schwester so oft bei ihm auslöst. Sie steht da wie immer, halb abgewandt, erwartungsvoll und doch geduckt, als wollte sie gern in den Arm genommen werden und hätte gleichzeitig auch Angst davor. Als sie klein war, durfte er sie nie abkitzeln; jedes Mal entwand sie sich ihm mit finsterem Gesicht, aber dann ließ sie sich wieder zurückfallen, war schlaff, unfähig, sich zu wehren, zog die eckigen, schmalen Schultern ein wie zusammengefaltete Flügel, neigte den Kopf zur Seite und provozierte ihn mit ihrer so gespielten Kläglichkeit dazu, es doch noch einmal zu versuchen und sie zum Quieken zu bringen. Wie dünn sie war, wie dünn und knochig, wie ein zur Hälfte mit Stöcken gefüllter Sack, und es immer noch ist. Jetzt hebt sie die Hand und kratzt sich kräftig am Kopf, und das hört sich an wie Sandpapier.

Adam ist benommen, er fühlt sich schwerelos, als schwebte er zwei Zentimeter überm Boden. Er nimmt an, dass das etwas mit dem Sauerstoffvorrat im Gehirn zu tun hat, oder mit dessen Fehlen. Seine Schwester hat recht, er ist es nicht gewohnt, um diese Zeit schon auf zu sein – alles ist anders –, wo die Welt aussieht wie ihre eigene Imitation, geschickt gemacht, jedoch mit Abweichungen bei den Kleinigkeiten, den Details, auf die es aber gerade ankommt. Er denkt an Helen, seine Frau, die oben in dem Zimmer schläft, das einst sein Kinderzimmer war. Stocksteif und schlaflos lag er neben ihr im ersten Schummern, bevor der Morgen graute, und hätte sie gern wachgerüttelt und brachte es nicht übers Herz, weil sie so fest geschlafen hatte. Jetzt könnte er hinaufgehen und sich wieder auf das zu schmale Bett legen, sie an sich ziehen, doch irgendwas, etwas wie Schüchternheit, wie Angst sogar, hält ihn zurück.

Gut übrigens, dass dieser junge Ehemann nicht weiß, was mein tapferer Paps, der Gott höchstselbst, dort oben in dem nämlichen Gemach vor nicht mal einer Stunde mit seiner lieben Frau gemacht hat und wovon diese meinen wird, es sei ein Traum gewesen.

Apropos Väter: Adam hat den seinen noch nicht gesehen. Bei ihrer Ankunft gestern Nacht hatte er Müdigkeit vorgeschützt und erklärt, er und auch Helen seien zu müde nach der Reise; sie wollten sich gleich schlafen legen, hatte er gesagt. Es war ihm eine grauenhafte Vorstellung gewesen, den alten Mann sofort zu sehen; er wär sich vorgekommen wie ein Leichenräuber, der sich ein frisches Exemplar anschaut, oder wie ein Vampirjäger, der in eine Gruft einbricht. Er hat es seiner Mutter nicht gesagt, aber er hätte es entschieden besser gefunden, wenn sie Pa im Krankenhaus gelassen hätte. Ihn zum Sterben heimzubringen, das ist doch überholt, ja, Großmama Godley, der hätt das vielleicht gefallen. Doch heute früh tut es ihm leid, dass er nicht gleich hinaufgegangen war, um ihn sich wenigstens mal anzusehen, seinen gefallenen Vater, denn nun wird’s ihm mit jeder Stunde schwerer fallen, sich zu überwinden, die Treppe hochzusteigen und das Krankenzimmer zu betreten. Er hat keine Ahnung, wie er sich verhalten wird am – jeder weiß es, aber keiner spricht es aus –, am Sterbebett des Vaters. Er war noch nie bei einem Tod dabei und hofft, dass er bei diesem hier auch nicht dabei sein wird.

Petra kratzt sich immer noch, aber mit nachlassendem Schwung, gedankenlos, wie eine Katze, die langsam das Interesse an dem, was sie juckt, verliert.

Wenn er ihr doch nur helfen könnte, wenn er doch wenigstens eine von ihren vielen wunden, aufgekratzten Stellen lindern könnte. Andererseits kann er sie nicht leiden, hat sie noch nie leiden können, das fing schon an, als sie noch nicht einmal geboren war, immerhin hat sie ihn vom Thron gestoßen. Plötzlich steigt eine deutliche Erinnerung in ihm hoch, wie sie als Baby in der Wiege lag, fest in eine Decke eingemummelt, wie eine Infantin, die zwar einbalsamiert, aber dennoch nur allzu lebendig war. »Oho, mein Freundchen, die da, die wird dich noch mal springen lassen«, sagte Großmama Godley immer gackernd, »dass du denkst, du hast Hummeln im Hintern!«

»Mach hin«, sagt er jetzt barsch zu ihr, »mach hin, es gibt gleich Frühstück.«

Und damit schlurfen Brüderlein und Schwesterlein, die zwei verlassenen Kinder, los in die Dunkelheit.

Dunkelheit herrscht auch im Himmelszimmer oben, wo Adam Godley, Zentrum einer ungeheuren Stille, beschäftigt ist mit seinem Sterben. Ja, auch er heißt Adam, wie sein Sohn. Ach, übrigens, apropos Namen und dergleichen, mir scheint, ich sollte, eh ich fortfahre, ein wenig von mir selbst berichten, von dieser Stimme, die da aus dem Leeren spricht. Die Menschen haben mich abwechselnd zum Wärter der Morgendämmerung, des Schummerlichts und auch des Winds gemacht, Argeiphantes hat man mich geheißen, den Himmelsklärer, und Logios, den mit der süßen Zunge; als Gauner und Patron der Spieler hat man mich bezeichnet, und Scharlatane aller Art ernannten mich zum Hüter der Scheidewege, zum Schutzpatron der Reisenden, verliehen mir den ehrenvollen Titel Psychopompos, was so viel heißt wie Führer der befreiten Menschenseelen in Plutos Unterwelt. Denn ich bin Hermes, den die Römer Merkur nennen nach dem Mercurium, das auch als Quecksilber bekannt ist, Hermes also, der Sohn des alten Zeus und von Maia, der Höhlenfrau.

Was du nicht sagst, sagt ihr.

Ich verstehe eure Zweifel. Warum auch sollten wohl in solchen Zeiten wie der gegenwärtigen die Götter wiederkommen und sich abermals unter die Menschen mischen? Fakt ist jedoch, dass wir euch nie verlassen haben, ihr habt nur aufgehört, mit uns zu rechnen. Wie hätten wir, die wir nicht anders können, als überall zu sein, uns denn von hinnen machen sollen? Wir haben also lediglich den Anschein erweckt, als ob wir uns zurückgezogen hätten, für eine Anstandsfrist, wie um zu sagen, wir merken es durchaus, wenn wir hier unerwünscht sind. Sei’s drum, wir können der Versuchung nicht widerstehen, uns euch von Zeit zu Zeit zu offenbaren, sei es aus unserer unheilbaren Langeweile, sei es aus Lust am Schabernack, oder aus dieser unterschwelligen Nostalgie heraus, die wir für diese raue Welt, die wir ja selbst geschaffen haben, hegen – ich meine, speziell diese hier, denn selbstverständlich gibt es unendlich viele von der gleichen Art wie die, die wir geschaffen haben und die wir nun auch bis in alle Ewigkeit wachsam im Blick behalten müssen. Wenn irgendwann einmal an einem Sommertag ein jäher Windstoß in die Kronen der Bäume fährt oder aus heiterem Himmel ein sanfter Regenguss herniedergeht, so wie ein Gnadenschauer sich ergießt auf den gemalten Heiligen, dann streicht einer der Unseren dort vorbei; wenn sich die Erde aufbäumt und den Schlund aufreißt, um ganze Städte zu verschlingen, wenn sich die See erhebt und eine ganze Inselkette samt Palmen, Strohhütten und einer Myriade heulender Eingeborener verschluckt, dann seid gewiss, dass einer von den Unseren schwer gelangweilt ist.

Doch wie verschwenderisch haben wir uns der Verfertigung dieses armseligen Ortes hier gewidmet! Wie haben wir uns angestrengt und welche Mühe uns gegeben, damit er ja in allen Einzelheiten echt wirkt – den Felsen haben wir Fossilien fremdartiger Kreaturen eingeprägt, die niemals existierten, überall im Universum falsche dunkle Materie verteilt, dem Kosmos gar ein ganz, ganz schwaches Summen eingebaut, um so die Schwingungen des allerersten Schusses nachzuahmen, mit dem das ganze Schützenfest angeblich angefangen hat. Und, ach, zu welchem Ende all die Kunst, all das Bemühen, diese gewissenhafte Täuschung – zu welchem Ende? Damit die Lehm-Menschen, die Prometheus und Athene miteinander schufen, sich für die Herren der Schöpfung halten. Wir waren gut zu euch, wir haben euch gegeben, wovon ihr dachtet, dass ihr’s haben wolltet – ja, und nun schaut euch an, was ihr damit gemacht habt. Natürlich gieße ich all dieses in die Menschensprache, notwendigerweise. Denn müsste ich mit meiner eigenen Stimme sprechen, will sagen, in der Sprache einer Gottheit, ihr würdet staunen, wie das klingt – ja, in der Tat, ihr könntet mich nicht einmal hören, so einzig zart ist unser Himmelsidiom im Unterschied zu euren kaum artikulierten Grunzgeräuschen. Da ist der Klang der Sphären nichts dagegen. Und diese Namen – Zeus, Prometheus, die grauäugige Athene, selbst Hermes –, das sind eure Konstruktionen. Wir sprechen uns gewissermaßen nur als Luft, als Licht an, als etwas wie die Qualität von jenem tiefen, transparenten Blau, das ihr erblickt, wenn ihr ins oberste Gewölbe des Empyreums späht. Und Himmel – was ist das? Für uns, die Todlosen, gibt’s keinen Himmel und auch keine Hölle, weder oben noch unten, sondern nur das unendliche Hier, das etwas wie ein Nicht-Hier ist. Denkt da mal drüber nach.

In diesem just vergangenen Augenblick, in einem einzigen Wimpernschlag nur deines Auges, hab ich dreimal den vollen Erdenkreis umrundet. Wozu diese luftige Akrobatik? Zur Zerstreuung – und um mir die Fersen zu kühlen. Und weil ich’s konnte, und ihr könnt es nicht. O ja, auch wir sind kleinlich und rachsüchtig, genau wie ihr, wenn man uns dazu treibt.

Dem Adam, diesem Adam, hat das Schicksal einen Streich gespielt, ich halte ein, um anzumerken, was für ein eigenartig harmloser Begriff das ist für etwas derart Unerfreuliches und hier, in diesem Falle, mit Gewissheit Tödliches – als hätte einer von den Unsrigen gedankenlos die allzu schwere Hand ihm auf die Stirn gelegt . Was durchaus möglich ist, sind wir doch geradezu dafür berüchtigt, die eigenen Kräfte nicht zu kennen. Gleichwohl, den alten Adam traf der Schlag, doch schon geraume Weile vor dem Schlag, der ihn nachher getroffen hat, litt er, von niemandem bemerkt, an fortschreitender Hirnerweichung infolge eines graduellen Blutaustrittes im Bereich des Scheitellappens – ja, ja, auch ich hab einige Erfahrung auf medizinischem Gebiet, um meine eher aufsässigen Seiten aufzubessern – das heißt, mit anderen Worten, er war auch vorher schon ein Todgeweihter, schon vor dem Augenblick der Katastrophe, da er am Morgen, auf dem Örtchen thronend – um es so zartfühlend als möglich auszudrücken … sich allzu sehr zusammenkrümmte und allzu heftig drückte in dem Bemühen, einen Stuhl, so hart wie Mahagoni, rauszupressen, und spürte, ja, buchstäblich spürte, wie in seinem Hirn ein Blutgefäß barst, und er darauf vornüberkippte und dort lag, die Nase auf den Fliesen, den dürren, nackten Hintern in der Luft, und alsobald mit einer Reibungslosigkeit, die unter glücklicheren Umständen durchaus wohltuend gewesen wäre, hinüberglitt ins weite, kuppelüberwölbte Vorzimmer des Todes, wo er nun noch immer weilt, in einem Zustand zwar bewusster, jedoch verschlossener Seelenruhe, schon halbwegs ins Vergessen eingetaucht.

Er ist nicht allein, ist doch das Lebende nur eine Art des Toten, und eine sehr seltene Art, wie eine eurer großen Leuchten, eine der düstersten, gesagt hat. Allüberall spürt er die vielen, die es gibt von seinesgleichen – beklommen Brabbelnde in ihrem Zustand des Im-Tode-Lebens. Und ich bin gleichfalls hier, natürlich. Wenn unsere Zeit heran ist, gehen wir zusammen, er und ich, in das hinüber, was als Nächstes kommt und über das zu sprechen mir verboten ist.

Seine Frau ist eingetreten, beinah lautlos, wie es in letzter Zeit zunehmend ihre Art ist. Sie merkt, wie sie sich mehr und mehr in ein Gespenst verwandelt, als saugte Adam ihr in seiner Todeskrankheit Tropfen für Glitzertropfen etwas aus, das lebenswichtig ist. Leise zieht sie die Zimmertür hinter sich zu und bleibt einen Moment lang reglos stehen, lässt ihren Augen Zeit, sich an das Schummerlicht hier drinnen zu gewöhnen. Durch einen Spalt zwischen den schweren Vorhängen des mittleren Fensters dringt gleich einem Schwert aus stäubchenwimmelndem Licht die Morgensonne und bricht sich ihre Klinge am Fußende des Bettes. Das Himmelszimmer ist eine äußerst kapriziöse persönliche Note, die dem Haus von seinem Erbauer, dem als überaus exzentrisch bekannten St. John Blount, hinzugefügt wurde, ein hölzerner Horst, eingefügt in die nordwestliche – oder ist es die südöstliche? – Ecke des Hauptgebäudes, an drei Seiten verglast und überdacht mit einer kegelförmigen Kuppel, geziert von einer Wetterfahne aus Blech in Form einer eilig laufenden Gestalt im kurzen Mantel, mit einem Puddinghut mit runder Krempe auf dem Kopf und einem Stecken in der Hand, die niemand anders darstellt als – nun ja, als mich, vermute ich. Wie irritierend. Ich hatte nicht damit gerechnet, mir hier zu begegnen, in solch einer Umgebung und in so gehobener Position, und obendrein als blechernes, zweidimensionales Abbild eines Götterknäbleins. Mein Stecken scheint als Blitzableiter herzuhalten – das ist doch was, möcht ich vermuten, Blitz und Feuer und der Gestank nach Schwefel, das bringt Schwung in die Sache.

Mit einem Anflug von schlechtem Gewissen muss Ursula sich eingestehen, dass sie’s hier oben ganz erholsam findet. Die Stille dieses Krankenzimmers ist wie verdichtet, angespannt; sie gleicht der Stille tief in ihrem Innern und wirkt besänftigend auf ihr Herz inmitten des Tumults, der in ihr herrscht. Und nun erkennt sie in dem großen Bett seine Gestalt, die auf dem Rücken liegt, doch sosehr sie sich auch anstrengt und mit angehaltenem Atem lauscht, sie hört ihn nicht atmen. Vielleicht –? Noch ehe der Gedanke gedacht ist, regt sich in ihr etwas, ein geheimer Wunsch, den sie gern leugnen würde, doch sie kann es nicht. Indes, was hätte sie sich vorzuwerfen? Schließlich sagt jeder, dass das Ende eine Erlösung sein wird und ein Segen. Das sind die Worte, die sie gebrauchen: eine Erlösung und ein Segen. Ja, überlegt sie bitter, eine Erlösung – doch für wen? Für alle andern sicher, aber nicht für den Erlösten. Wer kann denn wissen, ob nicht Adam in einem Winkel seines Hirns doch in gewisser Weise noch wach ist und Wunder erlebt? Menschen, die tief schlafen, scheinen bewusstlos zu sein und können dennoch die fantastischsten Dinge träumen. Gleichviel, wenn sie ihn auch nicht hören kann, so weiß sie doch, dass er noch nicht gegangen ist. Das dehnbare Band, das sie miteinander verbindet, ist noch nicht zerrissen: Sie spürt noch das alte surrende Ziehen. Sie ist sich sicher, dass er denkt, fortdenkt, da ist sie sich ganz sicher.

Sie zieht den Spalt zwischen den Vorhängen zu, und nun herrscht totale Finsternis, als hätte man die Welt auf einmal ausgeknipst. In ihren Hauspantoffeln tappt sie lautlos durch die schwarze Luft, die dadurch irgendwie noch schwerer wirkt, bis vor zum Bett. In ihrer ersten gemeinsamen Zeit sagte er immer meine kleine Geisha zu ihr, weil sie so einen raschen, klappernden Gang hatte. Sie muss an den antiken Kimono denken, den er ihr von einer seiner Reisen mitgebracht hatte – »Ein Kimono aus Kioto für meine Geisha!« –, aus schwerer, jadegrüner Seide, ein Gewand, derart erlesen, dass sie sich nicht überwinden konnte, es zu tragen, sondern es, verpackt in Seidenpapier, in eine Schublade legte, aus der es später irgendwie verschwunden war. Er werde ihr das Ding wieder wegnehmen, hatte er gedroht – vielleicht hatte er seine Drohung wahr gemacht? –, und es einem seiner Mädchen geben, der vielen Mädchen, hatte er gesagt, mit denen er’s in ihrer Fantasie – doch, doch, er wisse schon Bescheid – angeblich heimlich trieb. Dann hatte er den Kopf in den Nacken geworfen, hatte sie mit einem grimmigen, zähnefletschenden Grinsen angeschaut und verlangt, sie solle endlich aufhören mit diesem Quatsch. Denn das mit den Mädchen, das sei eben Quatsch, die existierten nicht, das wisse sie doch ganz genau, und er wisse genau, dass sie es wisse. Das war die Art des Lügens, die er lustig fand, in höchst ironischem, hohntriefendem Ton eine Version der Wahrheit zu erzählen, sodass man, wenn man ihm nicht glaubte, wie der letzte Trottel dastand.

Nach und nach gewöhnen sich ihre Augen an die abgedunkelte Düsternis. Sie kann mehr sehen, als sie sehen möchte. Gespenstisch, jeden Morgen dieses Zimmer zu betreten und ihn genauso vorzufinden, wie sie ihn am Abend zuvor verlassen hat, die straffe Decke, die seine Gestalt umreißt, das faltenlose Laken, der Hahnenkamm von seidigem Haar – immer noch schwarz! –, der unzerzaust über der hohen, weißen Wölbung seiner Stirn aufragt. Sein Bart ist ebenfalls noch immer dunkel, der spitze, spatenförmige Bart, mit dem er aussieht wie ein etwas diabolischer Heiliger. Und seine Haut, die sie schon immer liebte, mit ihrer feuchten, kühlen, durchscheinenden Blässe, der die Jahre nichts anhaben konnten. Sie hasst, wohl wissend, wie er selbst sie hassen würde, die Plastikschläuche, die man ihm in seine Nasenlöcher eingefädelt hat und die mit durchsichtigen Pflasterstreifen festgehalten sind, damit sie nicht herausrutschen. Es gibt noch andere Schläuche, weiter unten, dem Blick verborgen durch das Betttuch. Wie schwierig es gewesen war, ihn herzuholen, wie Dr. Fortune sich gewunden hatte, und wie ärgerlich die Schwestern waren. Aber sie hatte nicht klein beigegeben, mit ihrer eisernen Entschlossenheit hatte sie alle überrascht, nicht zuletzt auch sich selbst. »Er muss zu Hause sein«, hatte sie nur immer wiederholt und alle Vorbehalte ignoriert. »Wenn er schon sterben muss, dann hier.« Sie hasste dieses kleine Landspital, in das man ihn in aller Eile eingeliefert hatte, grotesk idyllisch, wie ein Bild vom Deckel einer Bonbonniere, hübsch mit Efeu, Kletterrosen und einer verglasten Veranda; nicht auszudenken, wenn Adam hier gestorben wäre und sie neben ihrer Trauer auch noch diesen ganzen Schnickschnack hätte ertragen müssen. Der alte Fortune, der wie Albert Schweitzer aussieht und schon zu Großmama Godleys Zeiten der Hausarzt der Familie war, hatte ihr die Hand gedrückt und ein paar beschwichtigende Worte durch die vergilbten Schnurrbartfransen hindurch gebrabbelt, derweil die beiden jungen Krankenschwestern sie kurz mit zusammengekniffenen Augen angeschaut hatten und unter berufsbedingt missfälligem Schwenken ihrer Hinterteile davongestakst waren.

Mittlerweile haben ihre Ohren sich der Akustik des Krankenzimmers angepasst, sie hört sein Atmen und das schwache Rasseln, mit dem die Luft durch seinen Kehlkopf und die Bronchien geht. Am Ende jedes Atemzuges kommt ein ganz kurzes Flackern, wie ein nervöses Aneinanderreiben der Finger. Nun merkt sie, was ihr so vertraut ist an dem Geräusch. Genau so hatte sich sein Seufzen angehört, wenn er sich über etwas, was sie tat, geärgert hatte, genau das gleiche leise Flackern, wie ein kleiner Schnörkel. Er fehlt ihr so – als wäre er schon nicht mehr da. Sie spürt einen Schmerz, wie sie ihn nur bei jungen Menschen für möglich hielt, so stechend, neu und überraschend, genug, um ihr die Luft zu nehmen.

Da streift sie etwas: weniger als ein Windhauch, mehr als ein Gedanke. Sie hat es schon des Öfteren gespürt in den vergangenen Tagen. Was es auch sein mag, sie ist überzeugt, dass es nichts Gutes ist; sie hat den Eindruck, dass es sich um Hochmut handeln könnte, vielleicht um einen schmollenden Groll, als sei da etwas fest entschlossen, sie zu verdrängen. Und es gibt auch noch andere seltsame Erscheinungen, andere Unheimlichkeiten. Manchmal sieht sie Gestalten, die vorüberhuschen, und die, sobald sie richtig hinschauen will, verschwunden sind, wie »fliegende Mücken« im Auge. Nachts fährt sie hoch, ihr Herz hämmert wie wild, als ob ein ungeheurer Lärm sie aus dem Schlaf gerissen hätte, ein Knall oder ein Donnerschlag, der aber nicht einmal ein Echo hinterlassen hat. Wenn sie am Telefon mit Leuten spricht, dann ist sie überzeugt, dass jemand in der Leitung sei, der angespannt mithöre. Gelegentlich geht ihre Schrulligkeit sogar so weit, dass sie sich fragt, ob dieser ärgerliche Wiedergänger am Ende nicht der Geist von Adams erster Frau sein könnte oder der seiner längst verstorbenen Mutter, Großmama Godley, dieser alten Hexe, die ihren Sohn zurückwill, um ihn mit sich fortzutragen in das Land der Schatten. Versteht ihr? – die denken immer, dass die Toten sie verfolgen, dabei verhält es sich ganz einfach so – ihr Mann könnte ihr das erzählen und hat es oft versucht … dass sie in Welten leben, die ineinander übergehen, und dass sie selbst die Geister sind, die sich in den vermischten Lüften drängen. Gut möglich, dass sie einem ihrer eigenen ungezählten Selbste begegnet, das da just und gänzlich unbewusst von einer anderen Ebene her auf diese hier geschwebt kommt.

Oder vielleicht spürt sie nur meine unentwegte wachsame Gegenwart, vielleicht ist es das Schwirren der kleinen Flügelchen an meinem Hut und meinen Fersen, das sie vermeint zu hören. Aber ich frage – bin ich hochmütig? Bin ich beleidigt? Ein bisschen, denke ich. Ein bisschen.

Sie mag ihren Namen nicht. Adam war imstande, ihr von der Heiligen Ursula von Dumnonien zu erzählen, die zu Köln den Märtyrertod gestorben war, zusammen mit ihren elftausend jungfräulichen Gefährtinnen – »Na, das muss ja ein Tag gewesen sein, he«, fügte er in neckendem Ton hinzu und zog die eine Augenbraue hoch, »im alten Köln?« –, und das, obwohl besagte Ursula erst kürzlich von einem der eher reformistisch gesinnten englischen Kirchenoberhäupter in einem Anfall von Germanophobie aus dem Heiligenkalender getilgt worden war. Als die Kinder noch klein waren, sagten sie La zu ihr, und das tun sie bis heute. Adam ist Pa und sie ist La. Sie fragt sich, ob wohl eine böse Absicht dahintersteckt, dass sie bei diesen Kosenamen geblieben sind. Sie macht sich Sorgen, dass sie keine gute Mutter war. Bei Adam hat sie sich bemüht, aber die arme Petra war zu viel für sie. Bei Petra ging der Ärger schon gleich mit der Empfängnis los. Neun Monate immerzu Übelkeit, den ganzen Tag hat sie gekotzt und nichts runtergebracht, zum Schluss konnte sie nicht mal mehr ihre eigene Spucke schlucken; mit Grausen erinnert sie sich daran, wie die Schwester ihr die blitzende Nickelschale voll Schleim und waberndem Schaum aus den zitternden Händen nahm und sie ins Waschbecken entleerte. Und dann, endlich, kam der bleiche kleine Fisch, der ihre Tochter war, aus ihr herausgeflutscht und lag japsend auf ihrer Brust, und so entkräftet, wie die Kleine war, hat niemand mehr damit gerechnet, dass sie am Leben bliebe. Und doch blieb sie am Leben und erhielt den Namen Petra, und damit fiel ein weiterer Stein in Ursulas auch ohnedies schon schweres Herz.

Sie greift nach der Hand ihres Mannes, die auf der Decke liegt, und sie erschrickt. Wie sie sich anfasst, diese Hand – spröde wie Butterbrotpapier die Haut, das Fleisch darunter breiig; wie ein Päckchen Schlachtabfälle vom Metzger, kühl und sehnig; das ist nicht mehr die Hand, an die sie sich erinnert und die so ungemein grazil und fein gewesen war. Wieder drängt sich das unsichtbare Etwas hinter ihr vorbei, oder besser, durch sie hindurch, und es kommt ihr vor, als wäre sie das Wesen ohne Substanz, als wäre sie, nicht dieses Etwas da, der Geist. Die Lider ihres Mannes klappen hoch, und finden nach kurzem, nervösem Suchen Ursulas Gesicht. Sie lächelt mühsam und sagt leise seinen Namen. Nur schwer sind seine Züge zu erkennen im Dämmerlicht, doch sie hat keine Lust, die Lampe anzumachen. Dr. Fortune versichert ihr, das Einzige, was ihren Mann jetzt noch am Leben halte, sei ihre liebevolle Pflege – warum schaut er sie aber dann jetzt an mit einem solchen – Ingrimm wie es scheint? Ihr Kopf ist heut sehr schlimm, sehr schlimm, sie muss bald etwas nehmen, dass es besser wird.

Unten in der Küche, die etwas tiefer als der Rest des Hauses liegt, hat das Morgenlicht einen scharfen, metallischen Glanz, und der rechteckige Ausschnitt des sonnendurchfluteten Gartens im Fenster über dem Abwaschtisch ist grell und wirkt irgendwie nicht so ganz stimmig, etwa wie eine Dschungelszene, im naiven Stil gemalt. An einem Ende des langen Küchentischs aus Kiefernbrettern sitzen Adam und seine Schwester über ihre Müslischalen gebeugt. Als ihre Mutter auf der obersten der drei Holzstufen erscheint, die hoch zur Halle führen, oder aus der Halle hier herunter, spüren sie eher, als sie hören, dass sie da ist – Rex, der betagte Labrador, der in der Ecke auf seiner Decke liegt, wedelt ein paarmal lustlos mit dem Schwanz, macht aber keine Anstalten, sich zu erheben –, und beide hören auf zu essen, nehmen die Köpfe hoch und schauen sie an. Einmal mehr sieht sie – und es versetzt ihr einen kleinen Schreck –, wie ähnlich sich die beiden sind, obwohl Adam doch so ein Riese ist und Petra so ein Winzling, sie haben beide diese hohe Stirn und dieses spitze kleine Kinn und die ascheblauen Augen, die so fahl sind, fast schon farblos. Diese Familienähnlichkeit ist Ursula immer etwas unheimlich, selbst bei den eigenen Nachkommen, vielleicht, weil sie selbst keine Geschwister hat. Sie sind beide nach ihr geraten, von ihr haben sie diese breite Stirn, das spitze Kinn und die azurnen Augen.

»Wie geht es ihm denn heute?«, fragt ihr Sohn. Er hat überall Sommersprossen, seine Haut ist von der Sonne rissig und verbrannt. Aus irgendeinem Grund kann sie den freimütigen Blick in seinen fahlen Augen für den Moment fast nicht ertragen. »Im Wesentlichen unverändert«, erwidert sie auf seine Frage, und Petra lacht, wer weiß, worüber, und gibt ein hässliches Geräusch von sich. Ja, manchmal denkt sie, ihre Kinder können sie nicht leiden, dass sie ihr etwas übel nehmen, als ob sie gar nicht ihre Mutter wäre, sondern irgendeine Fremde, die man geholt hat, damit sie sich um sie kümmert, sagen wir, eine herzlose Hüterin oder eine erbittert gehasste Stiefmutter. Aber da irrt sie sich bestimmt. Diese beiden, das sind die Geschöpfe, die sie in sich getragen und geboren und an ihrer Brust genährt hat, wie jener Vogel in der Sage, der Phönix, oder? Oder war’s ein anderer Vogel? Dann fällt ihr Adam wieder ein, wie der sie gerade angefunkelt hat, mit diesem rachsüchtigen Feuer in den Augen. »Er macht einen friedlichen Eindruck«, sagt sie.

Ihr Sohn betrachtet sie, wie sie dort am anderen Ende des langen, hohen Raumes auf der Treppenstufe ausharrt. Es scheint, als sei er außerstande, sie richtig anzusehen. Etwas ist neu an ihr, die Eigenschaft, nicht ganz präsent zu sein, scheinbar zögernd auf einer unsichtbaren Schwelle zu verweilen, die immer unter ihren Füßen ist, egal, wohin sie geht. Sie ist so unscharf neuerdings, wie unter einer feinen Staubschicht. So wirkt sich offenbar die Katastrophe, die den alten Adam niederstreckte, auf sie aus; sie hat ihr Selbstgefühl verloren. Sie trägt ein kittelartiges Baumwollkleid und eine ausgebeulte graue Strickjacke, die ihr bis über die Hüften hängt. Ihr in der Mitte gescheiteltes Haar, das die Farbe einer Messerklinge hat, ist straff nach hinten genommen und im Nacken zusammengesteckt. Sie steigt die Stufen hinunter und kommt zum Tisch, bleibt davor stehen, knetet zerstreut mit ihren Fingerspitzen das abgenutzte Holz, wie um zu prüfen, ob es fest ist.

»Ihr seid früh auf«, sagt sie zu ihren Kindern. »Hat euch der Zug geweckt?«

Keine Antwort. »Nachher kommt Roddy«, sagt Petra und guckt mit finsterer Miene an ihr vorbei. Ihr Ton ist trotzig, als müsste sie etwaigen Missfallensäußerungen zuvorkommen. Roddy Wagstaff, dem ihr Bruder den Spitznamen das tote Pferd gegeben hat, ist Petras junger Mann, so jedenfalls lautet die Abmachung, obwohl jeder weiß, dass Roddys Besuche nicht ihr, sondern ihrem berühmten Vater gelten.

»Ach«, murmelt ihre Mutter, und verzieht gequält das so schon sorgenzerfurchte Gesicht, »dann muss es ja ein Mittagessen geben!« Seit Adam krank ist, bleibt der Haushalt sich mehr oder minder selbst überlassen, aber ein Gast muss ein anständiges Essen vorgesetzt bekommen, ein Essen bei Tisch; darauf würde Adam bestehen; wenn’s um Kleinigkeiten dieser Art geht, achtet er nämlich streng auf die Etikette.

»Wir könnten doch auch runter in die Stadt mit ihm«, sagt ihr Sohn ohne Überzeugung. »In diesem Restaurant da, wie war noch der Name, gibt’s da denn nichts zum Mittag?«

»Klar doch«, kräht Petra mit höhnischem Lachen, »wir fahren alle zusammen in die Stadt und machen uns dort ein paar nette Stunden – Pa nehmen wir natürlich mit, der kriegt den Platz am Kopf der Tafel, dann flößen wir ihm Suppe ein durch seine Schläuche.«

Sie starrt wütend in ihre Müslischale. Unter dem Tisch rattert ihr linkes Bein wie eine Nähmaschine. Adam und seine Mutter wechseln einen nichtssagenden Blick. Petra ist durch den Zusammenbruch ihres Vaters in eine ungeheure Aufregung versetzt worden – endlich eine Katastrophe, die ihrem eigenen katastrophalen Gemütszustand entspricht. Die Frage nach dem Mittagessen wird vertagt. Rex, der Hund, schüttelt sich ein bisschen in seiner Ecke und seufzt zufrieden. Er kann mich ganz klar sehen, wie ich gemütlich mit verschränkten Armen in der Luft rumlümmle, inmitten dieser trübsinnigen Seelen; ihm aber, dessen Welt eh schon von harmlosen Gespenstern wimmelt, ihm sagt das nichts.

Petra hat nun ihr Thema gefunden und wird nicht mehr davon ablassen. Mit belegter, angespannter Stimme, die vor Sarkasmus trieft, schmückt sie die Idee von einem Mittagessen unten in der Stadt im Kreise der Familie, zu dem natürlich auch ihr Vater mitgenommen werden müsse, in allen Einzelheiten aus – »vielleicht in einer Hängematte, oder wir beide nehmen ihn in die Mitte, in so ’ner Schlinge, die wir uns umhängen, oder auf so ’m Dingsda mit zwei Stangen, mit denen die Indianer ihre Verwundeten hinter sich herziehen« … und dabei würdigt sie seine sämtlichen Verdienste, hält Reden, bringt Trinksprüche aus – auf den Mann, den Vater, den Gelehrten. Wenn sie auf die Tour anfängt, dann hat sie stets so eine Art, die anderen im Raum nicht direkt anzusprechen, sondern seitwärts in die Luft zu reden, als stünde dort ihr unsichtbarer Zwilling, der ihre Spitzen an sich abprallen lässt, die dann durch diesen Übertragungseffekt noch mehr mit Spott und Hohn aufgeladen werden. Adam und ihre Mutter sagen nichts; sie wissen schon, es gibt kein Halten, solange sie ihr Pulver nicht verschossen hat. Der Hund liegt da, die Schnauze zwischen den Pfoten, und beäugt Petra mit wachsam abwägendem Blick. Die Tischplatte wippt im selben Tempo wie das Knie des Mädchens. Adam versucht, sein Müsli zu essen, das mittlerweile Kleister ist; er sieht sich als kleinen Jungen hier an diesem Tisch sitzen und seinem Vater zuhören, der redet, auf seine typische Art – kühl, ungestüm, keine Unterbrechung duldend, und er erinnert sich daran, wie er dann immer einen Kloß im Hals gehabt hat und ihm die Augen brannten von Tränen, die er sich selbst nicht erklären konnte und nicht zu vergießen wagte, Tränen der Scham, schwer und unaufhaltsam, wie große Tropfen Quecksilber. Nun schaut er aus dem Augenwinkel zu seiner Schwester rüber und sieht die kleine Lache aus fahlem Licht, die in der löffelförmigen Vertiefung oberhalb ihres Schlüsselbeins vibriert, während sie sich krampfhaft bemüht, nicht zu ersticken an der Flut der Wörter, die uneindämmbar aus ihr herausgesprudelt kommen.

Die Mutter, die am Tisch steht, mustert ihren Sohn und ihre Tochter mit besorgter Miene. Ach, so jung kommen sie ihr immer noch vor, kaum aus den Kinderschuhen, wirklich, selbst Adam – gerade Adam – mit dieser dicken Baby-Oberlippe, die immer so zittert, wenn er sich aufregt oder ungehalten ist. Ihr Blick fällt auf die Müslischalen, aus denen sie gegessen haben. Warum nur irritiert es sie so sehr, dass diese Schalen nicht zusammenpassen? Es gibt in letzter Zeit sehr vieles, was sie irritiert. Sie bemüht sich, ihrem Sohn nicht zu verübeln, dass er bis jetzt noch keinen Fuß in das Zimmer gesetzt hat, in dem sein Vater im Sterben liegt. Vermutlich, denkt sie, ist es schlicht die Angst vorm Tod, vor seiner schrecklichen Präsenz, die ihn zurückhält. Andererseits, er ist schließlich kein Kind mehr, auch wenn er so aussieht. Sie geht zum Abwaschtisch, bleibt davor stehen, eine Hand gedankenverloren zum Gesicht gehoben, und schaut durch das große Sprossenfenster hinaus in den sonnigen Tag.

Sie denkt daran, wie Adam aufwuchs, in jener schwülen Verschwörung mit seiner Großmama Godley. Die alte Frau hatte ihn sich beizeiten geschnappt, gleichsam als Geisel gegen all die Kränkungen, als deren Opfer sie sich sah. Dann kam Petra, und ihr Bruder war abgemeldet. Ein blonder Tollpatsch war er gewesen, mit einem großen runden Schädel, und konnte es nicht fassen, dass er so mir nichts, dir nichts weggeschubst wurde, nur wegen dieses winzigen, wachsamen Wesens, das seine Großmutter besitzergreifend an sich presste mit ihren knochendürren Armen. Denn Petras Geburt hatte die alte Frau auf schaurige Weise verwandelt: Sie war auf einmal sanft und auf eine unbeholfene Art besorgt und erinnerte Ursula an die zottigen, rostroten, kletternden Primaten im Zoo, die nur aus klammernden Armen, umgestülpten Lippen und hasserfüllt starrenden Augen zu bestehen scheinen und die ihr Mann so faszinierend fand, dass sie sie jeden Sonntag besuchen mussten, als Adam noch ein Baby war. Großmama Godley hatte ein kaputtes Herz, woran sie so allmählich starb; darum hob sie verbissen jeden neuen Tag wie eine Karte von einem immer kleiner werdenden Stoß Karten ab und dachte jedes Mal, jetzt käme das Pikass, und dabei war’s doch wieder bloß die prächtig bunte Bildkarte, die Miniaturversion der Karokönigin, die eingemummelt und gespenstisch still fortwährend seitwärts schaute, als ob sie etwas suchte, das keiner sehen konnte außer ihr, und die in ihrer weißknöcherigen Faust die welkende Blume Zukunft umklammert hielt.

»Und und und«, sagt Petra, und dabei bebte ihre Stimme, die den höchsten Punkt erklommen hatte und kurz vorm Überkippen war, »und und und und –«

– Und ich bin der, der sich all das hier ausgedacht hat: das Haus, die Eisenbahn, den Jungen am Fenster des Eisenbahnabteils, die Amsel, die sich in die Kurve legt, ja selbst die Morgendämmerung, und diese Mutter, die sinniert über die Liebe und all das, was sie verloren hat, und über ihre Tochter, die gequält am Tisch sitzt und ihr Leid herausplappert, und über die Frau, die in dem Bett schläft, in dem ihr Mann als Knabe schlief, und über deren Mann, den jungen Adam hier, der eben sich besinnt und widerstrebend sich erhebt vom Tisch und die drei Stufen hochsteigt und hinaufgetragen wird von meinen unsichtbaren Flügeln, hinauf in seines Erdenvaters Gegenwart.

Und schaut,