9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Morrow ist kein unbeschriebenes Blatt. Er hat im Gefängnis gesessen, war gewalttätig, hat Frau und Kinder verloren. Nun hat er seinen Namen geändert, wie schon häufiger. Geldsorgen hat er keine mehr seit ihm Tante Corky ihr gesamtes Vermögen hinterlassen, nachdem er sie in den letzten Wochen bei sich aufgenommen hatte. Tante Corky war nicht seine richtige Tante, und Morrow weiß nicht, wer sie wirklich war, welche ihrer Geschichten der Wahrheit entsprechen. Doch eigentlich drehen sich seine Gedanken nur um seine Geliebte A., die er eines Tages kennen gelernt hatte, die ihn mitnahm in Mordens Haus. Eine Frau, der er mit jeder Faser verfiel, und deren Geheimnis er noch imer nicht zu lüften vermag. Morden hatte ihn in dieses Haus geholt, um Gutachten abzugeben über einige Bilder niederländischer Maler zu klassifizieren. Bilder, die gestohlen waren, wie er später erfährt. Morrow wird in einen Sumpf hineingezogen, aus dem er sich nicht befreien kann. Jetzt, da alles zu spät ist, versucht er zu rekapitulieren, was passiert ist. Und er sucht weiter nach A.. »Schreib mir«, hatte sie ihm beim Abschied gesagt, ohne eine Adresse zu hinterlassen. Und Morrow schreibt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 385

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

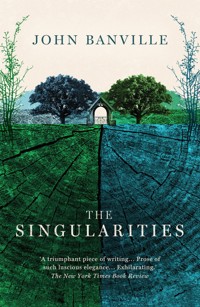

John Banville

Athena

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über John Banville

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über John Banville

John Banville, geboren 1945 in Wexford, Irland, gehört zu den bedeutendsten zeitgenössischen literarischen Autoren. Sein umfangreiches Werk wurde mehrfach, auch international, ausgezeichnet, zuletzt mit dem Franz-Kafka-Literaturpreis, dem Man Booker Prize (für »Die See«) und 2013 mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur. John Banville lebt und arbeitet in Dublin und schreibt unter dem Pseudonym Benjamin Black Krimis und Thriller, die neben seinen Romanen ebenfalls bei Kiepenheuer & Witsch lieferbar sind.

Weitere Titel von John Banville: http://bit.ly/2qbstrL

Lilian Faschinger wurde 1950 in Kärnten, Österreich, geboren und ist Schriftstellerin und literarische Übersetzerin.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Morrow ist kein unbeschriebenes Blatt. Er hat im Gefängnis gesessen, war gewalttätig, hat Frau und Kinder verloren. Nun hat er seinen Namen geändert, wie schon häufiger. Geldsorgen hat er keine mehr, seit ihm Tante Corky ihr gesamtes Vermögen hinterlassen hat, nachdem er sie in den letzten Wochen bei sich aufgenommen hatte. Tante Corky war nicht seine richtige Tante, und Morrow weiß nicht, wer sie wirklich war, welche ihrer Geschichten der Wahrheit entsprechen. Doch eigentlich drehen sich seine Gedanken nur um seine Geliebte A., die er eines Tages kennen gelernt hatte, die ihn mitnahm in Mordens Haus. Eine Frau, der er mit jeder Faser verfiel, und deren Geheimnis er noch immer nicht zu lüften vermag. Morden hatte ihn in dieses Haus geholt, um einige Bilder niederländischer Maler zu klassifizieren und Gutachten abzugeben. Bilder, die gestohlen waren, wie er später erfährt. Morrow wird in einen Sumpf hineingezogen, aus dem er sich nicht befreien kann. Jetzt, da alles zu spät ist, versucht er zu rekapitulieren, was passiert ist. Und er sucht weiter nach A. »Schreib mir«, hatte sie ihm beim Abschied gesagt, ohne eine Adresse zu hinterlassen. Und Morrow schreibt.

Inhaltsverzeichnis

Fördernachweis

Widmung

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

Der Verlag dankt ILE (Translation Fund), Dublin, Irland, für die finanzielle Unterstützung der Übersetzung

Für Anthony Sheil

Liebste. Wenn Wörter dich erreichen können in jener Welt, in der du vielleicht gerade leidest, dann hör zu. Ich habe dir viel zu erzählen. An diesem dumpfen Ende eines weiteren Jahres streife ich in den düsteren Straßen unseres Viertels umher, dich im Kopf. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man einen einzigen Gegenstand so lange und so beharrlich im leidenschaftlichen Blick der Erinnerung festhalten kann. Du. Du. Mit der Dämmerung kommt der Regen, scheinbar nicht mehr als eine Zusammenballung der dunkler werdenden Luft, schräg im Lampenlicht treibend wie etwas, an das man sich gleich erinnern wird. Seltsam, wie verlassen die Stadt zu dieser Abendstunde ist; wohin gehen sie, all diese Menschen, und so plötzlich? Als hätte ich die Straßen leergefegt. Ein Auto kommt von hinten langsam auf mich zu, quietschend streifen die Reifen den Randstein der schmalen Gehsteige, und ich muss stehen bleiben und mich in einen Hauseingang drücken, damit es vorbeifahren kann. Wie unheimlich es wirkt, dieses glänzende, unnatürliche Ding, das da übers Straßenpflaster schlingert und dessen Fahrer wie eine gesichtslose Puppe aufrecht und bewegungslos hinter regennassem Glas sitzt. Es scheint leise in sich hineinzulachen, während es sich an mir vorbeidrängt und sich den Weg durch eine enge Gasse bahnt. Aus seinem hinteren Ende entweicht träge ein Abgaswirbel, und seine bonbonrosa Hecklichter schwimmen im zerschmelzenden Dunkel. Ja, das ist wirklich meine Stunde. Sperrstunde.

Der Gedanke an dich beschwört drei Dinge herauf: den Schlund eines sterbenden Fisches, in den ich meinen Daumen gedrückt habe, desgleichen die körnige innere Auskleidung deiner intimsten Sphäre und schließlich das schwelende Vibrieren in der Kehle einer großen Sopranistin – welcher? – beim dritten, anhaltenden Ton des zweiten Halleluja von Schuberts Junger Nonne (O Nacht! O Sturm!). Natürlich noch vieles andere, doch sind es vor allem diese Texturen, die bestehen bleiben, warum, weiß ich nicht, ich meine, warum gerade diese drei. (Übrigens entschuldige ich mich dafür, dass ich dich mit diesem Fisch in Zusammenhang bringe; ich habe ihn gefangen, als ich ein Junge war, und fing nie mehr einen zweiten, aber ich erinnere mich an ihn, an das arme, aus seinem Element gezogene Geschöpf, das zitterte, während es in der Luft ertrank.) Ich wage kaum daran zu denken, in welcher Gestalt du mich wohl im Gedächtnis behalten hast: als Einfüßler mit Augen, der schwer atmend über den Fußboden auf dich zugleitet, bestimmt etwas in der Art. Doch was für ein Gebilde wir dort erschufen, in jenem verborgenen weißen Zimmer im Herzen des alten Hauses, was für ein wunderbares Bauwerk wir errichteten! Denn das ist es, was ich sehe: dich und mich nackt und glänzend im spiegelfarbenen Licht eines Oktobernachmittags, in wortloser Anstrengung unseren privaten Tempel zu Ehren der Zwillingsgötter erbauend, die über uns wachten. Ich entsinne mich, dass Morden mir die Geschichte eines ihm bekannten Baumeisters erzählt hat, der irgendwo auf dem Land ein unbedeutendes Gebäude abriss und dabei auf eine jahrhundertealte Kapelle stieß, welche in den Wänden verborgen war. Wand an Wand, sagte er. Erstaunlich. Und lachte sein Lachen. Ich dachte an uns.

Wir hatten unsere Zeit. Das sage ich mir jetzt. Wir hatten unsere Zeit, und sie nahm ein Ende. Warst du die ganze Zeit zum Weggehen bereit, auf dem Sprung? Jetzt scheint mir, als hättest du, selbst als ich dich umklammert hielt in meiner erschreckten Umarmung, schon auf mich zurückgeblickt, wie jemand, der zaudert am Rande des Abschieds, so als sei alles, das du im Begriff warst zu verlassen, bereits in deinem Blick erloschen, zur Erinnerung geworden, während es noch vor dir stand. Warst du ein Teil der Verschwörung, hattest du damit zu tun? Das würde ich gerne wissen. Ich glaube, ich würde es gerne wissen. Wären wir denn frei und ungestört gewesen, unseren eigenen bezaubernden Neigungen überlassen sozusagen, wenn nicht jemand beschlossen hätte, dass es so sein sollte? Bevor sich solche kleinen Türen des Zweifels weiter als einen Spaltbreit öffnen können, springt meine Erinnerung in Panik auf und schlägt sie zu. Doch die Vernunft beharrt mit einem höhnischen Lachen darauf, dass du mit ihnen unter einer Decke gesteckt hast, wie man sagt, dass du eingeweiht gewesen sein musst; doch was kennt die Vernunft außer sich selbst? Gegenwärtig ziehe ich das undurchdringliche Chaos des unteren Gehirns vor, desjenigen, das man früher das Herz genannt hat. Das Herz, ja; kein Wort, das du mich bislang oft aussprechen hörtest. Ich fühle mich, wie ich mich nicht gefühlt habe, seit ich ein liebeskranker Halbwüchsiger war, zugleich verlassen und erlöst, trunken vor Erleichterung über dein Weggehen – du warst zu viel für mich – und doch befallen von einem Kummer, der so bedrückend ist, um so viel bedeutungsvoller, als ich mir selbst erscheine, dass ich davor stehe, nein, knie, sprachlos, in einer Art Ehrfurcht. Selbst wenn mein Kopf, übersättigt von Schmerz, kurz das Denken an dich einstellt, lässt das Gefühl des Verlustes nicht nach, und ich gehe umher, klopfe im Geiste meine Taschen ab und spähe abwesend in die verborgenen Ecken meiner selbst, versuche festzustellen, was verlegt worden ist. So muss es sein, wenn eine Krankheit an einem zehrt – diese Ruhelosigkeit, diese erschöpfte Erregung, dieser fortgesetzte Schauder im Blut. Es gibt Augenblicke – ich möchte ja nicht pathetisch werden, aber es gibt Augenblicke, vor allem an den Zwillingspolen von Abend- und Morgendämmerung, da denke ich, dass ich sterben könnte am Verlust von dir, mich einfach vergessen in meinem Schmerz und meiner Erschütterung, blindlings den Rand der Erde überschreiten und für immer verschwinden. Und doch habe ich gleichzeitig das Gefühl, dass ich niemals so quicklebendig war, so belebt vom Sinn der Dinge, so ausgesetzt inmitten der brodelnden Bewegung der Weltenpartikel, als hätte man mir eine äußerst feine schützende Haut abgezogen. Der Regen fällt lautlos durch mich hindurch wie ein Schauer von Elementarteilchen.

Die Morde scheinen aufgehört zu haben. Seit Wochen hat die Polizei keine Leiche mehr entdeckt. Das beunruhigt mich. Das Morden begann ungefähr zu dem Zeitpunkt, als wir einander begegneten, und nun, da du fort bist, ist es zu Ende. Ich weiß, es ist lächerlich, aber ich kann nicht umhin, mich zu fragen, ob ein Zusammenhang besteht. Ich meine natürlich keine direkte Verknüpfung, doch könnte es nicht sein, dass wir mit unserer Wollust etwas durcheinanderbrachten, ein verborgenes Gleichgewicht in der Atmosphäre störten und so eine Fehlzündung im Synapsenlabyrinth jenes armen Teufels, wer immer er sein mag, auslösten und ihn dazu hinrissen, mit seinem Seil und seinem Messer auf Beute auszugehen, in die Nacht hinaus? Lächerlich, wie ich schon sagte. Ich bin davon überzeugt, dass ich ihn gesehen habe, den Killer, ohne mir dessen bewusst zu sein, ihm irgendwann bei meinem Umherstreifen über den Weg gelaufen bin und ihn nicht erkannt habe. Was für ein Gedanke.

Auch mein Kopfweh hat aufgehört. Schmerzen im Kopf, Morde in der Nacht. Wenn ich es versuchte, könnte ich alles zu einem unermesslich großen und geheimen Plan verknüpfen. Wenn ich es versuchte.

Tante Corky hinterließ mir all ihr Geld. (Siehst du? – eine verlorene Liebe, ein verschlossenes Zimmer und nun ein Testament: wir befinden uns also auf vertrautem Terrain.) Es war viel mehr davon da, als ich je vermutet hätte. Ihr letzter Trumpf, die listige Alte. Ich frage mich, ob sie geglaubt hat, dass ich hinter ihrem Geld her war? Ich hoffe nicht. Dass ich während all der langen letzten Wochen ihres Sterbens bei ihr geblieben bin, war, so begreife ich jetzt, die einzige echte gute Tat, auf die ich in meinem Leben verweisen kann, etwas, das meines Erachtens vielleicht dazu beitragen wird, meine Bilanz im großen schwarzen Buch des schriftführenden Engels auszugleichen. Aber ich will nicht so tun, als wäre ich nicht froh über die Knete, besonders weil Morden es trotz seiner lautstarken Lippenbekenntnisse von wegen Rechtschaffenheit und Ehrlichkeit (und sich vorzustellen, dass ich ihm glaubte!) irgendwie fertiggebracht hat zu vergessen, mich für meine Bemühungen zu entschädigen, bevor er abgehauen ist. Meine Bemühungen … Eine komische Sache, das Geld; wenn man keines hat, denkt man kaum an etwas anderes, und dann hat man welches und versteht nicht, warum es je wichtig schien. Mit einem Schlag (um eine schöne Wendung zu prägen) hat Tante Corky die Lösung für mein Leben gefunden – zumindest für die Einnahmen und Ausgaben. Ich fühle mich schwindlig und irgendwie benommen; es ist eine merkwürdige Empfindung, so wie dieses Flattern, das in den Muskeln zurückbleibt, wenn man eine schwere Last absetzt, die man lange getragen hat.

Es ist wirklich ironisch: Tante Corky ist diejenige gewesen, die mich ständig gedrängt hat, eine Arbeit aufzunehmen und mit meinem Leben etwas anzufangen, und jetzt habe ich ihr Geld und werde nie mehr einen Pfennig verdienen müssen. Woran hat sie gedacht? Ich nehme an, an mich oder an das Tierasyl. »Du bist ein Taugenichts«, pflegte sie fröhlich in ihrem absichtlich gebrochenen Englisch zu sagen, »ein Taugenichts, jawohl, genau wie dein Vater.« Sie hatte einen Hang zu derlei Freimütigkeiten, sie wollte einen damit nicht verletzen – im Gegenteil, die Erwähnung meines Vaters bedeutete wehmütige Anerkennung, denn ich weiß, sie hatte eine Schwäche für den alten Knaben. Was sie meinte, war, dass er und ich verschwenderische Stümper waren, auch wenn wir in ihren Augen durchaus einen gewissen Stil hatten. Sie hatte nicht unrecht – was die Verschwendung betrifft, meine ich. Ich habe den besten Teil meines Lebens vergeudet. Alles habe ich umgekehrt gemacht, habe als leistungsorientierter Mensch begonnen und bin dann in Unbestimmtheit und lähmende Unentschlossenheit abgeglitten. Jetzt, als ruhig gewordener, entschieden unflotter Mittvierziger, habe ich das Gefühl, wenn schon nicht meine zweite Kindheit, so doch zweifellos meine zweite Pubertät zu erleben – sieh dir all dieses Liebesgetue an, dieses keimdrüsengesteuerte Geschmachte und Geseufze; ich werde noch lauter Pickel kriegen.

Wenn ich es mir jetzt überlege, sind es vor allem Tante Corkys Drängen in Richtung Arbeit und selbstverständlich auch meine eigene natürliche (oder eher unnatürliche?) Neugier gewesen, die mich zu Morden und seinem Schatz von Bildern führten. Ich weiß immer noch nicht genau, wie er von mir erfahren hat, denn ich habe meinen Namen geändert (urkundlich; jawohl, ein solches Verfahren gibt es tatsächlich), ebenso wie alles andere, das veränderbar war; es war sein Mann Francie, der mich letztlich aufspürte, über weiß Gott was für verschlungene Kanäle. Morden hatte eine rührende Vorliebe für Heimlichkeiten und plötzliche Attacken, das fiel mir bei ihm sofort auf; er horchte – seine Opfer, wollte ich schon sagen –, er horchte die Leute liebend gern aus, indem er so tat, als hätte er keine Ahnung, und trumpfte dann damit auf, dass er von Anfang an alles gewusst hatte, was es über sie zu wissen gab. Obwohl er nach Geld aussah und eine bedrohliche Stimmung verbreitete, umwehte ihn eindeutig der Hauch des Scharlatans. Von unserer ersten Begegnung her ist mir eine Art gespenstisches, phosphoreszierendes Leuchten in Erinnerung, der Eindruck eines grünlichen Lichtes und aufsteigenden Bühnenrauchs, eines Umhangs, der plötzlich mit einem Knall herumwirbelt, und einer dröhnenden Stimme, die ruft: Tataaaa!

Es war das erste Mal, dass ich mich in diesem Stadtviertel befand – oder zumindest das erste Mal, dass ich es wahrnahm. September, einer jener leicht halluzinatorischen, verträumten Nachmittage zu Herbstbeginn, nichts als Himmel und kupferglänzende Wolken und dünne, petrolblaue Luft. Der Fluss stank noch nach Sommer. Um wieviel größer, höher, weiter die Welt um diese Jahreszeit wirkt; heute schien sogar der brüllende Verkehr durch diese mit einem Mal zu Rang und Würden gelangte, die lärmenden Straßen überragende Jahreszeit eingeschüchtert. Am Eingang zur Swan Alley ging ich auf die Schattenseite hinüber, einem anstürmenden Bus ausweichend, der mich zornig anmuhte, fand mich unverzüglich in den Schatten getaucht, der dünn und kühl war wie wässrige Tinte, und musste einen Augenblick stehen bleiben, damit meine Augen sich an das Dunkel gewöhnten. Wenn ich jetzt an diesen Ort denke, sehe ich ihn immer so, in einer Art Finsternis gefangen; selbst deine Gegenwart in meinem geistigen Bild von diesen kleinen Straßen und gepflasterten Gässchen kann die undeutliche, düstere Atmosphäre nicht vertreiben, mit der sie in meiner Erinnerung erfüllt werden.

Das Haus war in der … wie soll ich sie nennen? Rue Street, das hört sich richtig an. Das Haus war in der Rue Street. Es sah verlassen aus, und ich dachte zuerst, es wäre die falsche Adresse. Ein großes unheimliches Stadthaus mit verwitternden Fenstern und abgetretenen Türstufen und einer breiten schwarzen, in den Angeln durchhängenden Tür. Ich drückte auf die Klingel und vernahm keinen Ton und betätigte den dumpf hallenden Türklopfer und bildete mir ein, aus dem Inneren ein gedämpftes Kichern zu hören. Ich wartete und setzte währenddessen den zerstreuten, sanften Blick auf, den das Warten vor Türen stets verlangt – oder jedenfalls von mir verlangt. Danach das obligatorische Ritual: ein Schritt zurück, schnelles Überprüfen der höher gelegenen Fenster, stirnrunzelnder Blick auf den Gehsteig, dann nochmaliges Überprüfen der Fenster, dabei allmähliches Annehmen eines verdrossenen Gesichtsausdrucks. Nichts. Linker Hand war ein abgezäuntes Gelände voller Schutt und leerer Chips-Päckchen mit einem blühenden Flecken purpurroten Fliederspeers, rechter Hand ein düsterer kleiner schmuddeliger Laden mit, wie mir schien, gebeugten Schultern. Ich betrat den Laden. Es roch nach Katzen und abgestandenem Tee. Brauchen wir das alles wirklich, all dieses Lokalkolorit und so weiter? Ja, brauchen wir. Das übliche alte Weib äugte mich über die üblichen Gläser mit Zuckerwerk hinweg an, und hinter ihr ging es durch eine undeutlich sichtbare Tür hinunter in die Hölle. Noch bevor ich sie etwas fragen konnte, vernahm ich einen leichten, synkopierten Schritt hinter mir, und ich wandte mich um. So beginnt es. Eine blaue Wolke Zigarettenrauchs, die wie eine sich öffnende Kralle auf mich zufährt, und dahinter eine Schulter und das honigfarbene Sonnenlicht auf der Straße und ein diagonaler Schatten von de Chirico, scharf wie die Klinge einer Guillotine. Francie. Francie, das Schlitzohr: ein s-förmiger, verkommener, hinkender Typ mit glitzernden Augen und einem leichten Grinsen, eher groß, schmal, mit eingefallener Brust und spärlichem rötlichen Haar unter einer flachen Mütze, ein Gesicht wie ein Meißel und ein lang herabhängender Zigarettenstummel, der an einer blutleeren, kaum vorhandenen dünnen langen Linie von Unterlippe klebt. Ich hatte ihn nie zuvor gesehen, und doch hatte ich das Gefühl, dass ich ihn seit undenklichen Zeiten kannte; oder eher – ich kann es nicht erklären –, dass er mich schon ewig kannte. »Mr Morrow!«, sagte er im Ton eines Jägers, der Anspruch auf seine Beute erhebt, und richtete einen Finger wie eine Pistole auf meine Brust. Morrow: ja, so nenne ich mich jetzt; habe ich das schon erwähnt? Ich habe den Namen wegen seines leicht hoffnungsvollen Anflugs von Zukünftigkeit gewählt – und natürlich wegen des Anklangs an Wells. Einen Vornamen zu finden war schwieriger. Ich liebäugelte mit zahlreichen ausgefallenen Benennungen: mit Feardocha zum Beispiel, was in unserer alten Sprache Mann der Finsternis heißt; auch mit Franklin, dem Freisassen, und mit Fletcher, einem berühmten Bewohner unserer Insel; mit Fernando und der damit verbundenen Andeutung von Dolchen und dem Giftbecher; und sogar mit Fjodor, obgleich der Beiklang dieses Namens selbst für mich zu offensichtlich war. Schließlich schien das, wofür ich mich entschied, genau das Richtige. Aber ich muss gestehen, dass ich mich noch nicht an diese neue Identität – oder zumindest Identifikation – gewöhnt habe, und immer zögere ich kurz, wenn ich so angesprochen werde. Wie ich merkte, war Francie dieses verräterische Zaudern nicht entgangen; Francie war ein Mann, dem solche Dinge auffielen. »Kommen Sie doch bitte mit«, sagte er. Ich folgte ihm ins Freie und nahm das Bild der Inhaberin mit, die für immer hinter dem Ladentisch stand, das abgehärmte alte Gesicht ausdruckslos und geduldig erhoben, zu jeder Bewegung unfähig, auf ewig in statuenhafter Trance erstarrt, auf die banale Frage wartend, die ich ungestellt gelassen hatte.

Auf dem sonnigen Gehsteig blickte Francie seitwärts auf meine Beine und lächelte mit gespitzten Lippen, so als wäre ihm etwas Komisches widerfahren. »Wir haben Sie von oben beobachtet«, sagte er und deutete auf die höher gelegenen Fenster. »Ich konnte gar nicht schnell genug herunterlaufen, so eilig hatten Sie es. Geduld ist eine große Tugend, wie ich höre.« Das leise Lächeln verwandelte sich in ein Grinsen, wobei sein schmaler Mund sich von einem Ohr zum anderen zu ziehen schien.

Ein großer Hund mit gesträubtem, glänzendem schwarzen Fell und aufgerichteten spitzen Ohren war aus dem Nichts aufgetaucht und trottete still hinter uns her.

Wir blieben vor dem Haus stehen, und Francie schnipste seinen Zigarettenstummel mit den Fingern weg, holte einen großen Schlüssel hervor und steckte ihn ins Schlüsselloch. Er stieß die durchhängende schwarze Tür auf und bedeutete mir mit einer übertriebenen Armbewegung einzutreten. Ein hoher weißer dämmriger Korridor, uneben mit Sandsteinplatten ausgelegt. Die ins Schloss fallende Tür erzeugte einen Schauer winziger Echos, die klingelnd um uns niederfielen. Ein Geruch nach schlechter Laune und uraltem Mörtel und bröckelndem Stein. Eine zierliche Treppe mit in gewundener, aufsteigender Kurve verlaufendem Geländer – dabei fällt mir der Teil deines Armes zwischen Ellbogen und Handgelenk ein – schwang sich zu einem sanften Schimmer weißen Lichts empor, der weit oben durch hohe Fenster einfiel. Mit hallenden Schritten gingen wir hinauf. Der Hund folgte uns unbeachtet, und seine Krallen klickten auf den kahlen Brettern. »Diese Stufen«, sagte Francie, »bringen einen um«, obwohl ich derjenige war, der ins Schnaufen geriet. Plötzlich drehte er sich um, tat, als attackiere er den Hund und brüllte fröhlich: »Prinz, du Saukerl, hau endlich ab!« Der Hund blickte ihn nur bewundernd an und grinste, das rosa geränderte, feucht glänzende Maul weit aufgerissen.

Im obersten Stockwerk blieben wir unter einer bröckelnden Stuckkuppel stehen. Ich spürte, wie Francie mich noch immer mit diesem Ausdruck unterdrückter Fröhlichkeit beäugte. Ich machte meine Schultern breit und heuchelte Interesse an der Architektur. Es gab einen kreisförmigen Balkon mit einem Geländer und davon ausgehende weiße Türen, die alle verschlossen waren. Ich fühlte mich wie die letzte Frau Blaubart. Francie ging vor mir her. Dieser Gang: eine Art schleppender, wiegender Trott, so als gehöre er einer Spezies an, die erst kürzlich begonnen hatte, aufrecht zu gehen. Das Hinken schien kein Problem für ihn darzustellen, ja ihm sogar Beweglichkeit zu verleihen; sein Schritt war nicht hinkend, eher hüpfend. Er öffnete eine der weißen Türen, trat wieder zur Seite und bedeutete mir mit einer Handbewegung weiterzugehen. »Da wären wir, Freund«, sagte er munter und machte ein unverschämtes, klickendes Geräusch aus dem Mundwinkel. Na hören Sie mal, guter Mann, sagte ich … Nein, das tat ich natürlich nicht. Ich ging an ihm vorbei. Ich spürte den Hund auf meinen Fersen und hörte sein rasches Atmen, wie das Geräusch eines leisen, schwer arbeitenden Motors. Ich mag keine Hunde.

Es gibt gewisse Augenblicke im Leben, da –

Doch nein, nein. Wir werden auf eine ausführliche Erörterung des Schicksals und der verzweigten Pfade, auf die es uns führt, und all diesen Quatsch verzichten. Es gibt keine Augenblicke, nur das nahtlose Dahintreiben: Wie oft muss ich mir diese einfache Wahrheit noch vor Augen halten? An jenem Tag konnte ich mich ebenso wenig davon abhalten, jene Schwelle zu überschreiten, wie ich meinem Herzen das Schlagen hätte verbieten oder die Lymphflüssigkeit in ihrem Lauf durch meine Drüsen hätte aufhalten können. Ich will damit nicht andeuten, dass Zwang im Spiel war, dass ich, erstarrt unter dem belustigten Blick, mit dem Francie mich maß, aller Willenskraft beraubt gewesen wäre; wäre das der Fall gewesen, um wieviel einfacher erschiene alles. Nein, ich meine damit nur, dass ich nicht stehen blieb, mich nicht seitwärts wandte, sondern weiterging und damit alle anderen Möglichkeiten ausschloss. Dinge passieren, also sind sie passiert. Falls es andere Welten gibt, in welchen die Alternativen zu unseren Handlungen durchgespielt werden, dann wissen wir wohl nichts davon. Selbst wenn ich gespürt hätte, wie ein Spinnennetz der Vorahnung mein Gesicht streifte, so hätte mich die Kraft jener Aufeinanderfolge miteinander verknüpfter winziger Ereignisse, die mit dem Augenblick meiner Geburt einsetzten, wenn nicht schon vorher, und die mich, wie grob auch immer, durch die Konfrontation des heutigen Tages schleusen würde, unwiderstehlich durch dieses Netz hindurchgezogen, genau wie sie mich zu anderen mehr oder weniger schicksalhaften hintreiben wird, bis ich schließlich bei der allerletzten angelangt bin und für immer im plötzlich zerschmetterten Spiegel meines Ichs verschwinde. Das ist es, was ich mein Leben nenne. Das ist es, was ich mir einbilde zu führen, während es mich doch die ganze Zeit führt, wie einen Ochsen ins Schlachthaus.

Der Korridor, in welchem ich mich befand, war niedrig und breit und mit allem möglichen Zeug vollgestopft. Wiederum weiße Wände, das sonderbare, müde, pergamentartige Gelblichweiß, das die vorherrschende Nicht-Farbe des Hausinneren war. Die gleiche Farbgebung und Struktur wiesen, zumindest bei meiner ersten vagen Wahrnehmung, die namenlosen Dinge auf, die überall aufgetürmt waren, der Müll aus Jahrzehnten – aus Jahrhunderten –, der in meinen Augen großen Bündeln leicht beschmutzter Wolken oder riesigen, getrockneten Klumpen von Papiermaschee ähnelte. Während ich mir einen Weg hindurchbahnte, hatte ich den Eindruck, dass sie mehr waren als bloß wertloses Zeug, das hier abgeladen und jahrelang liegen gelassen worden war, dass sie vielmehr eine Art Abfall waren, den der Ort selbst ausgeschieden hatte, ein verfestigter Schaum, den die Wände durch den Prozess langsamer innerer Zersetzung abgesondert hatten. Und selbst später noch, als ich in diesem Ausschuss herumstöberte, behielt er für mich etwas von dieser ausgetrockneten, brüchigen Beschaffenheit, und es gab Zeiten, da ich mir einbildete, dass auch ich durch meinen ständigen Umgang damit zu vermodern begann und weiterhin zerbröckeln würde, bis nichts von mir übrig blieb als ein formloser Haufen unbestimmbaren Zeugs. Hinter mir fluchte Francie heiter und stieß mit dem Fuß einen Karton zur Seite. »Gütiger Gott«, seufzte er, »dieses Haus, dieses Haus.«

Vor mir krümmte sich der Korridor ein wenig – das Haus bestand aus lauter Biegungen und Neigungen und plötzlichen Abschrägungen, die Folge eines Absinkens, wie Morden sagte, dem es gelang, dem Wort einen infernalischen Beiklang zu verleihen –, und plötzlich gelangte ich zu einer weiteren Tür, die ein paar Zentimeter offen stand. Solche halb offenen Türen haben mich immer mit Unbehagen erfüllt; sie wirken so wissend und irgendwie vielsagend, wie ein Auge, das im Begriff ist zu zwinkern, oder ein Mund, der sich zum Lachen öffnet. Ein seltsames, intensives weißes Licht kam hinter der Tür hervor und ergoss sich durch den Spalt, so als brenne eine große Magnesiumflamme im Raum dahinter. Es war jedoch nur das Tageslicht, das durch zwei hohe und, wie mir zunächst schien, leicht schräge, vorspringende Fenster einfiel. Der Raum, sehr hoch und luftig, machte den Eindruck eines Ateliers. Etwas aus Stangen und Winden Bestehendes, wie ein Gestell zum Trocknen von Wäsche, hing an Seilen von der Decke, und ein großes, schmutziges weißes Laken, das aussah, als hätte man es quer durch den Raum gespannt und als wäre es auf einer Seite zu Boden gefallen, war in einem diagonalen Bogen von der Ecke eines Fensterrahmens bis zum Fußboden drapiert und erzielte so eine dramatische Wirkung, die mir seltsam und unerklärlich bekannt vorkam; das Ganze – der hohe Raum, das konzentriert weiße Licht, die kaskadenartige Schärpe – hätte den Hintergrund eines der Revolutionsporträts von Jacques Louis David bilden können. Morden folgte meinen Augen und sagte: »Der Schwur im Ballspielhaus, hm?« und, den großen Kopf zurückgeworfen, bedachte er mich mit einem scharfen, ironischen Blick. So bot er gleich zu Anfang eine Demonstration seiner prophetischen Begabung. Ich trat einen Schritt zurück, ganz aus der Fassung, so als wäre eines der Dielenbretter unter meinem Fuß hervorgeschnellt und mir, wumm, auf die Nase geknallt. Ich sah, dass er mit sich zufrieden war. »Ja«, sagte er, »das Haus ist wirklich so alt, auf das Jahr genau; erstaunlich, nicht wahr?«

Er selbst sah aus wie ein etwas späterer Jahrgang, weniger Davids Robespierre als Rodins Balzac, wie er da so mitten auf dem Fußboden stand, in seinen langen Mantel gehüllt, die Arme hoch auf der massigen Brust verschränkt, mit Augen, die mich über seine große schiefe Boxernase hinweg misstrauisch ansahen. Die Augen – ach, diese Augen! Dieser Pantherblick! Ich begriff zwei Dinge gleichzeitig, nämlich dass er gute zehn Jahre jünger war als ich und dass ich Angst vor ihm hatte; ich wusste nicht, welche dieser beiden Tatsachen mich mehr beunruhigte. Ich hörte, wie Francie sich leise hinter mir bewegte, und hatte einen verrückten Augenblick lang die Vorstellung, er schicke sich an, mich anzugreifen, wie ein Gorilla im Film, der plötzlich das Jackett des Opfers mit einem Ruck nach hinten reißt und ihm die Hände fesselt, damit der Boss im Kamelhaarmantel und mit dem schräg sitzenden weichen Filzhut lächelnd und ohne Hast vortreten und dem unseligen Helden einen gut gezielten Schlag in die Magengrube versetzen kann. Nach einer von konzentriertem Schweigen erfüllten Pause schien Morden, der mich noch immer mit diesem glänzend schwarzen Blick musterte, zu einem Entschluss zu gelangen, nickte und murmelte: »Ja, wirklich, ja wirklich«, und auf seinem Gesicht erschien ein Ausdruck, der teils ein Grinsen und teils ein Stirnrunzeln war, und er wandte sich um und ging langsam zum Fenster und stand einen langen Augenblick schweigend da, während er das Gebäude gegenüber betrachtete. Aber der Mantel, diesen Überzieher kann er nicht getragen haben, es war noch zu warm; wenn ich mich bei diesem Detail irre, wo täuscht sich meine Erinnerung dann noch? So jedenfalls sehe ich ihn an diesem Tag, dort im Licht unter den vorspringenden Fenstern, die Arme noch immer verschränkt und ein Bein unter dem Saum seines Mantels vorgestreckt, ein großer, nachdenklicher Mann mit breiter Brust, flachen Gesichtszügen, einem nach Geld aussehenden gebräunten Teint und einer sorgfältig frisierten dichten langen Mähne glanzlosen rotbraunen Haares.

»Hier sind Sie also«, sagte er, wie um alles, was vorher gewesen war, beiseitezuwischen und ganz von vorne anzufangen. Schon war ich außer Atem, so als wäre ich gezwungen, ihm kreuz und quer über einen steilen Abhang hinweg nachzuhasten. »Ja, hier bin ich«, sagte ich, da ich nicht wusste, was ich sonst hätte sagen sollen. Morden blickte an mir vorbei auf Francie, zog die Augenbrauen hoch und sagte: »Hört, hört, er spricht!« Dann ließ er seinen ausdruckslosen, abschätzenden Blick wieder auf mir ruhen. Hinter mir lachte Francie leise. Nochmaliges Schweigen. Der Hund Prinz saß mit hängender Zunge und gespitzten und leicht zuckenden Wolfsohren auf der Schwelle und beobachtete uns aufmerksam.

Ich bin sicher, nichts von alledem ist so, wie es wirklich gewesen ist.

»Ich denke, Sie können mir helfen«, sagte Morden heiter. »Ich habe gehört, Sie sind ein Mann, dem man vertrauen kann.« Einen Augenblick lang schien er das witzig zu finden und setzte ein schiefes Grinsen auf. Seine Stimme hatte einen vollen Klang, verstärkt durch seine breite Brust und vom Gewicht merkwürdiger Betonungen beschwert; sie lief ununterbrochen dahin und stolperte über sich selbst, so als wolle er damit zu verstehen geben, er habe weder Zeit noch Geduld, all das zu sagen, was er zu sagen hatte, und deshalb müssten die Wörter selbst Überstunden machen: eine mechanische Stimme. Er sagte, er habe das Haus vor Kurzem erworben – mir gefiel dieses Wort, erworben – und fügte hinzu: »Zu Spekulationszwecken«, während er mit einer beringten und merkwürdig aufgedunsenen, blutlosen Hand winkte. »Spekulation, Erhaltung, beides in einem; wir haben große Pläne; ja, große Pläne.« Nun war Francie an der Reihe zu grinsen. Ach, sie amüsierten sich köstlich, die beiden. Morden nickte höchst zufrieden, die Zukunft vor Augen, und holte durch die großen Nasenlöcher tief Luft, so als atme er die berauschenden Gerüche von frisch gefälltem Bauholz, Ziegeln und Mörtel ein. Dann richtete er sich auf und wandte sich vom Fenster ab, abrupt, voll energischer Heiterkeit. »Und jetzt müssen wir darauf anstoßen, finde ich«, sagte er. »Francie?« Francie zögerte, und einen Augenblick lag Auflehnung in der Luft. Ich wandte mich um, und Morden und ich sahen ihn beide an. Schließlich zuckte Francie die Achseln, sog verächtlich die Luft durch die seitlichen Zähne und ging schleppenden Schrittes davon; der Hund folgte ihm auf dem Fuß. Morden lachte. »Er ist selbst ein kleiner Künstler, wissen Sie, der alte Francie«, sagte er vertraulich.

Ich spürte, wie sich in meinem Inneren etwas mit einer Art Knirschen lockerte, so als wäre der Haken in der gezahnten Sperrstange eines gespannten, mit einer Feder betriebenen Mechanismus in meiner Brust um eine Stufe gelockert worden. Morden überließ sich erneut schweigend seinen Betrachtungen am Fenster. Es war sehr still; wir hätten miteinander in einem Aufzug sein und geräuschlos zu irgendetwas emporsteigen können. Ich hörte mein Herz schlagen; sein Rhythmus schien erstaunlich langsam. Sonderbar, solche Augenblicke, wo alles sich loszulösen und einfach dahinzutreiben scheint und alles passieren kann; es ist überhaupt nicht wie das Leben, sondern wie ein anderer Zustand, bewusst und dennoch wie im Traum, wenn das Ich schwerelos in einer Art fiebernder Stille hängt. Vielleicht existiert doch eine Art Wille (unfreiwilliger Wille? – kann es so etwas geben?), und vielleicht sind es solche Unterbrechungen, in denen wir, ohne es zu wissen, unsere Urteile fällen, zu Entscheidungen gelangen, uns festlegen. Wenn das der Fall ist, dann ist alles, woran ich stets geglaubt habe, falsch (Glauben in diesem Sinne ist natürlich eine negative Eigenschaft). Ich bin mir dessen nicht wirklich sicher; ich spiele nur und unterhalte mich in dieser kurzen Pause, bevor alles wieder von vorne anfängt.

Gleich darauf kam Francie mit einer Flasche Champagner und drei vom Staub grauen Weingläsern zurück. Morden nahm die Flasche, entfernte die Folie und den Drahtverschluss und drehte energisch am Korken; es erinnerte mich an einen Jäger, der irgendein dickes, geschmeidiges Tier von seinen Leiden erlöst. Dann folgte ein unerwartet schwacher Knall, und eine schlappe Schaumzunge hing vom Flaschenhals. Der Wein war rosa und lauwarm. Francie bekam keinen. Mit seinem staubigen Glas stieß Morden an meines. »Auf die Kunst!«, sagte er. Ich trank, er aber setzte das Glas nur in stummem Gebärdenspiel an die Lippen.

Wir durchstreiften das ganze Haus. Morden ging mit wehendem Mantel voran und schwang die Champagnerflasche an ihrem Hals hin und her, Francie ging hinter mir, mit leisem, synkopiertem schleppenden Schritt und dem knapp hinter ihm trottenden Hund. Dieser gekünstelte Marsch hatte etwas Gewalttätiges und gleichzeitig leicht Absurdes an sich. Ich hatte das Gefühl eines drohenden, lachhaften Zusammenbruchs, wie in einem jener burlesken Träume, in denen man ohne Hose durch eine Schar sich vor Vergnügen krümmender, auf einen zeigender Fremder hastet. Feierlich schritten wir durch hohe Räume mit abblätterndem Putz und aufgerissenen Fußböden und mit Fenstern, unter denen die Geometrie des Sonnenlichts in komplizierten Ausschnitten angeordnet war. Bei alledem hatte man das Gefühl einer stummen Verlegenheit des Hauses, weil man es in solcher Unordnung sah.

»… Jemand mit Namen Marbot«, sagte Morden. »Josiah Marbot, Esquire, Besitzer dieses Hauses. Großer Reisender, großer Baumeister, großer Sammler, Vertrauter des Königs von Neapel, Gast von Marie Antoinette in Schloss Versailles (sie soll eine Klitoris gehabt haben, so dick wie Ihr Daumen, wussten Sie das?). Es existieren Briefe an ihn von Madame X, König Ys Mätresse. Er brachte es früh zu einem Vermögen im Leinenhandel: Flachs aus Flandern, Hanf aus Genf, Weber aus Bayeux. Er sah sich in den Niederlanden um und nahm, was er finden konnte; o ja, ein scharfer Blick fürs Geschäft. Er heiratete nie und hinterließ sein Vermögen der Gesellschaft zur Abschaffung der Sklaverei oder so ähnlich. Er war Quäker, glaube ich. Ein echter Vertreter des achtzehnten Jahrhunderts.« Er blieb unvermittelt stehen, und ich lief fast in ihn hinein. Er roch nach Rasierwasser und einer beginnenden Zahnfleischentzündung. Er trug sein Champagnerglas immer noch mit sich herum, ohne es angerührt zu haben. Meines füllte er nach. »Am Ende wurde er natürlich wunderlich.« Er hielt die Flasche geneigt und fixierte mich mit einem schelmischen Blick aus kleinen runden Augen, und seine Augenbrauen zuckten. »Schloss sich hier im Haus ein, nur mit einem Diener als Gesellschaft, jahrelang, dann starb er. Ist alles aufgeschrieben worden, ich hab’s gelesen. Erstaunlich.«

Während er sprach, wurde meine Aufmerksamkeit von etwas abgelenkt, das sich hinter ihm befand und das er nicht sah. Offenbar waren wir an das Ende eines Korridors gelangt und standen vor einer schmalen, hohen kahlen Wand ohne sichtbare Türen. Diese Wand kam mir seltsam vor, sie war aus Latten und Mörtel, und an einer weiter unten gelegenen Stelle war der Mörtel abgebröckelt, und durch ein großes, einem fehlenden Puzzlestück ähnelndes Loch konnte ich auf die andere Seite sehen: Tageslicht und kahle Fußbodenbretter und etwas Schwarzes: schwarzer Stoff, Samt vielleicht, den ich für einen Vorhang oder eine Art schmalen Wandschirm hielt, bis er sich plötzlich bewegte und ich einen flüchtigen Blick auf ein bestrumpftes Bein und den hohen Absatz eines schmalen schwarzen Schuhs erhaschte. Der Hund stöhnte leise. »Passen Sie auf«, sagte Morden, wandte sich zu der blinden Wand und drückte mit den Fingern auf einen verborgenen Schalter oder dergleichen, und die Wand verwandelte sich mit einem Klicken in eine Tür und öffnete sich knarrend. Was für ein kindliches Vergnügen es war, das zu sehen, eine Wand, die sich auftat! Ich fühlte mich wie einer von Robert Louis Stevensons schneidigen jugendlichen Helden. Dahinter befand sich ein dreieckiger Raum mit einem niedrigen, schmutzigen Fenster und Ausblick auf eine Ziegelbrüstung auf der anderen Straßenseite, über der ich die von der Septembersonne bestäubte Skyline der Stadt mit ihren Kuppeln und spitzen Türmen sehen konnte. Das Mobiliar bestand aus einem einzigen Sessel mit hoher Rückenlehne, der von irgendjemandem hier zurückgelassen und vergessen worden war, und einer breiten, eingesunkenen Chaiselongue, die sich unserem Blick mit einem Anflug schwerfälliger Anzüglichkeit darbot. Was da, von einem schimmligen Schutzüberzug bedeckt, an der Wand lehnte, konnten nur etwa ein halbes Dutzend gerahmter Bilder sein (genauer gesagt waren es acht; warum diese Zurückhaltung?). Ich spähte umher: niemand und nichts, außer einem Hauch von Parfum, der schon so schwach war, dass ich ihn vielleicht nur in meiner Fantasie wahrnahm. Prahlerisch wie ein Impresario trat Morden auf die gestapelten Bilder zu und zog den Überzug weg. »Sehen Sie sich das an«, sagte er und deutete mit der Champagnerflasche, die er wie eine Gymnastikkeule schwang, darauf. »Sehen Sie sich das bloß an!« Unterdessen lehnte Francie mit den Händen in den Hosentaschen im Türeingang und zwinkerte mir zu, wobei er mit geübter Leichtigkeit sein ledriges Eidechsenlid senkte.

Ein Werk des Künstlers aus seiner mittleren Lebensperiode ist die Verfolgung Daphnes, ein kunstvoll ausgeführtes, ausgewogenes und doch kraftvolles, vielleicht sogar etwas derbes Gemälde mit unheimlichen und verstörenden Untertönen. Das schwebende Licht, das die Hauptfiguren plastisch hervortreten lässt und die Hintergrunddistanzen in einen unirdischen Schimmer taucht, erzeugt eine gespenstische und fast surreale Qualität, die, wie manche Kritiker meinen, den Hauptreiz des Bildes darstellt. Die Dimensionen der Leinwand, ein längliches Rechteck, deuten darauf hin, dass das Gemälde für eine bestimmte Stelle vorgesehen war, vielleicht für den Platz über einem Sofa oder Bett; zweifellos unterstützt die Atmosphäre ungezügelter, wenn auch feinsinniger Lüsternheit, die über der Szene liegt, die Behauptung (vgl. Popov, Popham, Pope-Hennessy), dass das Werk für das Boudoir gemalt wurde. Wie immer passt Livelb seine künstlerische Sicht den Geboten verfügbarer Form an und hat hier die Dimensionen seines langen, schmalen Gemäldes dazu genützt, um den dem Thema angemessenen Eindruck eines ungestümen Vorwärtsdrängens zu schaffen, wobei er gleichzeitig eine Art klassischer Ersatzruhe wahrt, eine enervierte Stille im Zentrum scheinbarer Raserei. Die Aktion, die von links nach rechts verläuft, wirkt auf den Betrachter wie Teil einer weitreichenderen Bewegung, aus der die Szene plötzlich hervorgebrochen ist, sodass das Bild in sich nicht ganz vollständig scheint, sondern eher wie das abgebrochene letzte Stück eines Lauffrieses. Der Künstler verstärkt die Illusion von Geschwindigkeit, indem er den Wind wehen lässt – und es ist ein starker Wind –, nicht ins Gesicht von Verfolger und Verfolgter, wie vielleicht zu erwarten wäre, sondern in ihrem Rücken, so als wäre Äolus persönlich erschienen, um Apollo bei dieser Jagd anzuspornen. Trotz dieses von hinten kommenden Windes fließt Daphnes mit einem purpurroten Band zusammengefasstes Haar in langen welligen Flechten nach hinten über ihre Schultern, eine sich schlängelnde Bewegung, die ihren Widerhall im Lauf des Flusses Peneus findet, der sich wie eine glänzende silberne Schlange durch die ferne Landschaft im Hintergrund windet. Die Gestalt Amors, der mit seinem Bogen ganz außen am linken Bildrand schwebt, sieht weniger aus wie ein Gott als wie ein schadenfroher Satyr, und in seinem schrecklichen Lächeln liegt nicht nur das Licht der Rache, sondern auch eine lüsterne Gier: er hat die Absicht, das Schauspiel der Vergewaltigung zu genießen, dessen Augenzeuge er gleich zu werden glaubt. Apollo, dem der Liebespfeil bis zu den vergoldeten Federn im rechten Schulterblatt steckt, macht einen eher kläglichen Eindruck; dies ist nicht der geschmeidige Ephebe klassischer Darstellung, sondern – wahrscheinlich wie der Maler selbst zu diesem Zeitpunkt – ein Mann in mittleren Jahren mit schlaffen Gliedern und einem Bauchansatz, der mit dem Atmen Mühe hat und nicht mehr zur Liebesjagd taugt (man hat vermutet, dass es sich um ein Selbstporträt handelt, doch wurden keine Beweise erbracht, die diese Theorie erhärten). Ebenso wie Daphne erfährt auch Apollo eine Verwandlung. Im Ausdruck seiner Augen – wie gut der Maler ihn wiedergegeben hat! – liegt die Verzweiflung und die beginnende Qual von jemandem, der im Begriff ist, einen Verlust zu erleiden, nicht nur den Verlust dieses hinreißenden Mädchens, welches das Ziel seines Verlangens ist, sondern gleichzeitig auch einer wesentlichen Eigenschaft seiner Persönlichkeit, und zwar dessen, was er bis zu diesem Punkt zu sein glaubte und wovon er nun überzeugt ist, dass er es nie mehr sein wird. Seine sehnige Hand, die ausgestreckt ist, um seine Beute zu ergreifen, wird nie etwas zu fassen bekommen. Schon wird Daphne zu Laub und Gezweig; sehen wir näher hin, dann erkennen wir, wie die Rindenstückchen bereits ihre Haut durchstoßen, wie ihre schlanken Finger zu Zweigen, ihre grünen Augen zu Blüten werden. Wie kraftlos der Lorbeerbaum sich über sie neigt, jedes gezackte Blatt (»wie eines Windes Lächeln«, so hübsch drückt Rilke es aus) begierig darauf, sie in eine verklärende Umarmung zu nehmen. Die unschickliche Anspielung auf die gespaltenen Zweige des Baumes einerseits und die Glieder des fliehenden Mädchens andererseits wäre nicht nötig gewesen. Wie bei den meisten Werken Livelbs wird auch hier die Erhabenheit des klassischen Themas dem Spektakulären und dem vulgären Effekt geopfert, und letztlich fehlt es dem Bild an jener Vornehmheit der Absicht und Einfachheit der Ausführung, mit denen ein größerer Künstler sich ihm genähert hätte. Um den Kritiker Erich Auerbach zu zitieren, der Folgendes in einem anderen Kontext geschrieben hat: Hier haben wir es mit einem »höchst rhetorischen Stil« zu tun, »in dem das abstoßend Sinnliche einen wichtigen Stellenwert erlangt hat; mit einem düsteren und höchst rhetorischen Realismus, wie er der klassischen Antike völlig fremd ist«.

Eigentlich war Tante Corky gar nicht meine Tante, sondern eine entfernte Verwandte mütterlicherseits, so entfernt, dass sich die Blutsbande mittlerweile zur Dicke eines einzigen Blutkörperchens verdünnt haben mussten. Sie behauptete, Holländerin zu sein – oder Flamin, wenn ihr das exotischer erschien –, und soviel ich weiß, stimmte es, dass ihre Familie aus demselben armseligen niederländischen Weiler stammte, aus dem die Vorfahren meiner Mutter vor Jahrhunderten ausgewandert waren (ich sehe es natürlich wie von Hobbema gemalt: geduckte Häuser in der Farbe gebrannter Sienaerde, eine von Furchen durchzogene Straße und ein Mann mit Hut, der auf ihr dahingeht, und zwei Reihen schlanker Pappeln, die sich in traumblauer Ferne verlieren); sie hatte jedoch an so vielen Orten gelebt und sich eingeredet, an noch viel mehr Orten gelebt zu haben, dass ihre Züge mittlerweile verschwommen waren wie die einer Statue, abgeschliffen von der Zeit, und ihre selbststilisierte Fremdartigkeit war nun von einer undeutlichen, verschleierten Patina überdeckt. Dennoch traten an manchen Stellen die ursprünglichen Linien in, wie mir schien, unverkennbarem Relief zutage: Sie hatte die breite, knochige Stirn und die hohen Wangenknochen der Niederländer (vgl. Dürers kühne Zeichnung seiner Mutter aus dem Jahre 1514), und bei bestimmten schwierigen Konsonanten hatte ihre Stimme sogar einen leicht katarrhalischen Beiklang. Als ich ein Kind war, war sie für mich die typische Festlandbewohnerin, ein Produkt aus Kirchen mit spitzen Türmen, anderem Wetter und einem Durcheinander unmöglicher Sprachen. Obwohl sie wahrscheinlich jünger war als meine Eltern, kam sie mir damals uralt vor, wohl weil sie so hässlich war, wie die Hexe im Märchen. Sie war klein und breit gebaut, mit dem Brustkorb eines Boxers und großen viereckigen Händen mit hervortretenden Adern; mit ihrem gedrungenen Körper und ihren spindeldürren Beinen, die sich an den Knien nicht trafen, und ihren immer etwas schiefen Rocksäumen machte sie den Eindruck eines Möbelstücks, einer Anrichte vielleicht oder eines Speisezimmertisches mit gesenkten Klappen. Sie trug ihre Hässlichkeit mit großer Würde zur Schau. Angeblich hatte sie einen Ehemann im Krieg verloren; stets kleidete man ihre Tragödie in diesen Satz, sodass ich mir vorstellte, er sei nicht tot, sondern verlegt, eine zerlumpte, ausgemergelte Gestalt mit verzweifeltem Blick, die im Kanonenrauch durch die großen Wälder und zerstörten Städte Europas irrte, auf der Suche nach meiner Tante Corky (ihr richtiger Name bestand übrigens aus einer unaussprechlichen Kollision von Konsonanten, in die i’s und y’s eingestreut waren). Sie hatte auch anderes im Krieg durchgemacht, auf das lediglich in Form geheimnisvoller Andeutungen Bezug genommen wurde; in meiner linkischen Vorpubertät bot dieses Problem Anlass zu tiefgehenden und merkwürdig erregenden Spekulationen, und ich stellte sie mir gefesselt und mit gespreizten Beinen im finsteren Keller einer Baracke in einer schmalen Straße neben einem Kanal vor, während ein Trupp hakenkreuztragender Deutscher auf sie zukam und … Doch an diesem Punkt versiegte meine Fantasie, die nicht von der Erfahrung und auch noch nicht von der Kunst genährt wurde.

Ich bin mir noch immer nicht sicher, welche von Tante Corkys Versionen ihres schillernden Lebens stimmte, falls überhaupt eine. Ihre Papiere, so habe ich herausgefunden, erzählen eine andere Geschichte, aber wie mir bekannt ist, können Papiere gefälscht werden. Sie log mit derartiger Naivität und ehrlicher Überzeugung, dass es sich eigentlich nicht um Lügen handelte, sondern um eine Art fortgesetzter Neuerfindung des Ichs. Hingerissen von ihrer eigenen Erzählkunst, verfügte sie über all die Leidenschaft und reiche Erfindungsgabe einer improvvisatrice und vermochte ihr Publikum eine Viertelstunde lang oder länger ohne Unterbrechung in eine aus Staunen und Verlegenheit gemischte Trance zu versetzen. Ich weiß noch, dass ich als ganz kleiner Junge zuhörte, wie sie meiner Mutter eines Tages in allen Einzelheiten vom Begräbnis der jungen Frau eines deutschen Prinzen erzählte, dessen Augenzeugin sie gewesen zu sein oder an dem sie sogar teilgenommen zu haben behauptete, und ich schwöre, ich końnte sehen, wie der Sarg auf dem kaiserlichen Schiff den Rhein hinunter überführt wurde, nur begleitet von Seiner Königlichen Hoheit in seiner cremefarbenen und blauen Uniform und dem silbernen federngeschmückten Helm, während seine trauernden Untertanen zu Tausenden schweigend vom Ufer aus zusahen. Wie so oft allerdings ging Tante Corky zu weit, nicht zufrieden, bevor sie den Bericht nicht zu Seemannsgarn gesponnen hatte: Das Schiff fuhr unter einer Brücke hindurch, und als es auf der anderen Seite wieder auftauchte, war der zuvor kahle Sarg plötzlich mit weißen Rosen überhäuft, Hunderte waren es, in wundersamer Fülle. »So war es«, sagte sie und machte ringförmige Gesten mit ihren großen Händen, wobei sie die Blüten ihrer Fantasie immer höher auftürmte und ihre Augen vor unvergossenen Tränen glänzten, »so viele, ach, so viele!«