9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

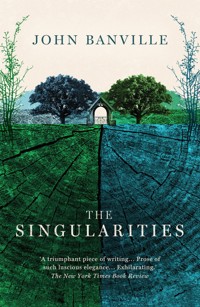

»Billy Gray war mein bester Freund, und seine Mutter war meine erste Liebe.« Ein Roman über eine ungewöhnliche und verbotene erste Liebe, über Freundschaft, Trauer und das Weiterleben. Und eine Geschichte von Erinnerung und Einbildung, Gedächtnis und Wahrheit.Alex Cleave hat seine besten Jahre als Schauspieler hinter sich, er trauert noch immer um seine Tochter Cass, die zehn Jahre zuvor Selbstmord begangen hat, und auch die Beziehung zu seiner Frau Lydia ist nicht mehr von Leidenschaft geprägt. Da bekommt er das Angebot, die Hauptrolle in einem Film über den mysteriösen Kritiker Axel Vander zu spielen – und ahnt nicht, wie viel diese Figur mit ihm selbst zu tun hat. Er versinkt in Erinnerungen an den Sommer, in dem er als 15-Jähriger die Liebe entdeckte – mit der Mutter seines besten Freundes Billy Gray – und an dessen Ende die Familie Gray die Stadt verließ. Bald muss er sich fragen, was Erinnerung ist und was Erfindung – um am Ende eine Entdeckung zu machen, die alles verändert.John Banville, dessen erstrangiges literarisches Werk weltweit von der Kritik gefeiert wird und der international mehrfach ausgezeichnet wurde, zuletzt mit dem Franz-Kafka-Literaturpreis und dem österreichischen Staatspreis, erweist sich in diesem Roman einmal mehr als Meister der poetischen und klugen Reflexionen über Erotik, Freundschaft und Verlust. Ein Roman, der den Leser mitnimmt auf eine Reise durch die Ungewissheit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 471

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Inhalt

TitelWidmungMottoKapitel IKapitel IIBuchAutorÜbersetzerImpressumin memoriam Caroline Walsh

Die Knospe ist erblüht. Eierpampe ist braun. Ich bin fidel wie ein Flo. Manchmal geht was schief.

Catherine Cleave,

I

Billy Gray war mein bester Freund, und seine Mutter war meine erste Liebe. Vielleicht ist Liebe ein zu starkes Wort, aber ich weiß kein schwächeres, das passen würde. Die ganze Geschichte ist ein halbes Jahrhundert her. Ich war fünfzehn, und Mrs Gray war fünfunddreißig. Solche Dinge sagen sich so leicht, denn Worte haben keine Scham und sind auch niemals überrascht. Es könnte sogar sein, dass sie noch lebt. Dann wäre sie jetzt etwa dreiundachtzig, vierundachtzig. Kein Alter, heutzutage. Und wenn ich mich nun auf den Weg machen würde, um sie zu suchen? Das wär doch mal was. Ich fände es ganz schön, noch mal verliebt zu sein, mich noch mal zu verlieben, nur einmal noch. Wir könnten uns ein Serum aus dem Sekret von Affendrüsen spritzen lassen, alle beide, und wären wieder wie vor fünfzig Jahren – hilflos hingerissen. Ich wüsste schon ganz gerne, wie es ihr geht, gesetzt den Fall, sie weilt noch unter uns. Damals war sie so unglücklich, so unglücklich, jedenfalls kam sie mir so vor, trotz ihrer tapferen, ungebrochenen Fröhlichkeit, und ich kann nur inständig hoffen, dass sie es nicht geblieben ist.

Woran erinnere ich mich, wenn ich hier heute an sie denke, in diesen leisen, fahlen Tagen, da das Jahr zu Ende geht? In meinem Kopf wimmelt es von Bildern aus einer fernen, längst vergangenen Zeit, und bei der Hälfte davon bin ich mir nicht sicher, ob es Erinnerungen sind oder Erfindungen. Nicht, dass das so ein großer Unterschied wäre. Manche sagen ja, dass wir uns, ohne es zu merken, permanent alles ausdenken, alles ausschmücken, verschönern, und ich bin durchaus geneigt, ihnen zu glauben, denn Madame Erinnerung ist eine große, raffinierte Simulantin. Wenn ich zurückschaue, ist alles im Fluss, ohne Anfang, fließend zu keinem Ende hin, zu keinem jedenfalls, das ich erleben werde, es sei denn, als den letzten, den finalen Punkt. Das Treibgut, das ich aus dem allgemeinen Wrack – und was ist denn das Leben weiter als ein Schiffbruch, der nach und nach vonstattengeht? – zu retten mich entschlossen habe und in verglasten Kästen ausstelle, erweckt vielleicht den Eindruck einer gewissen Unausweichlichkeit, und doch ist alles bloß wahllos herausgegriffen; repräsentativ vielleicht, vielleicht sogar zwangsläufig, aber trotz allem wahllos.

Mrs Gray hatte sich mir zunächst in zwei ganz verschiedenen Manifestationen offenbart, und zwischen beiden lagen Jahre. Mag sein, die erste Frau war gar nicht sie, mag sein, es war nur ihre Verkündigung, gewissermaßen, und dennoch ist mir der Gedanke lieb, dass diese beiden eine waren. April, natürlich. Wissen Sie noch, was April früher, in unserer Jugend, bedeutet hat, jenes Gefühl von strömender Nässe, und wie der Wind sich Schwälle von Blau aus der Luft schöpfte, und die Vögel, wie von Sinnen, in den blühenden Bäumen? Zehn oder elf muss ich gewesen sein. Ich war gerade in den Kirchhof von Mary Our Mother Immaculate eingebogen, wie üblich mit gesenktem Kopf – Lydia sagt immer, ich laufe herum wie ein ewiger Büßer –, und das Erste, was ich von der Frau auf dem Fahrrad wahrnahm, war das Surren der Reifen, ein Geräusch, das ich schon als Knabe erotisierend fand, und das ist bis heute so geblieben, ich weiß auch nicht, warum. Die Kirche stand auf einer Anhöhe, und als ich aufsah und die Frau erblickte, wie sie näher kam, und hinter ihr ragte der Kirchturm auf, da war ich wie elektrisiert, denn sie kam mir so vor, als schwebte sie geradewegs vom Himmel hernieder und als käme das Geräusch, das ich gehört hatte, nicht von den Reifen auf dem Asphalt, sondern von Flügeln, die mit raschem Schlag die Lüfte teilten. Sie war beinah gleichauf mit mir, fuhr im Freilauf, entspannt zurückgelehnt, nur eine Hand am Lenker. Die Schöße ihres Gabardineregenmantels flatterten rechts und links hinter ihr wie, ja, wie Flügel, und einen blauen Pulli hatte sie an, unter dem eine Bluse mit weißem Kragen hervorschaute. Wie deutlich ich sie vor mir sehe! Sie muss meine Erfindung sein, ich meine, diese ganzen Einzelheiten kann ich doch nur erfunden haben. Sie trug einen weiten, wehenden Rock, und plötzlich packte ihn der Frühlingswind und hob ihn hoch und entblößte sie bis rauf zur Taille. Ach, ja.

Heutzutage wird einem ja ständig versichert, es gebe, was die Wahrnehmung der Welt betrifft, gar keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Geschlechtern, aber ich wage zu behaupten, dass keine Frau je diesen Andrang dunkler Wonne empfunden hat, die einem Mann, gleich welchen Alters, gleich, ob Dreikäsehoch, ob Tattergreis, durch seine Adern strömt, wenn er die Scham der Frau, wie man es früher eigenartigerweise nannte, versehentlich, also per Zufall, öffentlich zur Schau gestellt sieht. Anders als die Frauen es vielleicht vermuten und, wie ich mir denken könnte, auch durchaus zu ihrer Enttäuschung, ist das, was uns Männer wie gebannt dastehen lässt, was uns den Mund austrocknet und macht, dass uns beinah die Augen aus dem Kopf fallen, gar nicht das Fleisch an sich, sondern vielmehr das kleine bisschen seidenes Drumherum, gleichsam die letzte Barriere zwischen der Nacktheit einer Frau und unserem glotzenden Gebanntsein. Ich weiß, das ergibt keinen Sinn, aber wenn im Sommer an einem überfüllten Strand die Badeanzüge der weiblichen Anwesenden plötzlich wie durch einen dunklen Zauber Unterwäsche wären, dann würden augenblicklich alle männlichen Geschöpfe, die kleinen Nackedeis mit ihrem dicken Bauch und ihrem keck hervorgereckten Pullermann, die träge sich räkelnden, muskelbepackten Rettungsschwimmer, ja selbst die Pantoffelhelden mit ihren hochgekrempelten Hosenbeinen und ihren geknoteten Taschentüchern auf dem Kopf, buchstäblich alle, sich verwandeln in eine Horde puterroter, jiepernder, nach Beute gierender Satyrn.

Ich denke da besonders an die gute alte Zeit, damals, als ich jung war und die Frauen unter ihren Kleidern – und welche Frau, einmal abgesehen von ein paar Spielverderberinnen in Bundfaltenhosen, Golferinnen oder Filmstars, trug damals keine Kleider – mit all den Tauen und Gestängen, den Klüvern, Gaffeln, Decksprüngen und Stagen jeder Art und Form aussahen wie von einem Schiffsausrüster ausgestattet. Meine Fahrraddame nun, mit ihren straffen Strumpfhaltern und ihren perlweißen Schlüpfern aus Satin, die hatte ganz den Schmiss und auch die Grazie eines getrimmten Schoners, der furchtlos mitten in einen steifen Nordwest hineinsteuert. Sie schien genauso erschrocken wie ich über den Windstoß und darüber, was er mit ihrer Sittsamkeit anstellte. Sie schaute an sich hinunter, dann an mir, hob die Brauen, formte den Mund zu einem O, lachte glucksend, strich sich achtlos mit dem Rücken ihrer freien Hand den Rock über den Knien glatt und segelte vergnügt davon. Mir kam sie vor wie eine Vision der Göttin selbst, doch als ich mich umdrehte und ihr nachsah, da war sie einfach eine Frau, die auf einem schwarzen Fahrrad von dannen rumpelte, eine Frau mit solchen Schulterklappen oder Epauletten am Mantel, wie sie damals Mode waren, Nylons dazu mit schiefen Nähten und dieser Pagenkopf – genau wie meine Mutter. Langsam und besonnen bog sie mit eierndem Vorderrad in den Kirchhof ein und ließ die Klingel zirpen, eh sie hinausfuhr auf die Straße und links die Church Road runter.

Ich kannte sie nicht, hatte sie noch nie gesehen, jedenfalls nicht bewusst, obwohl ich eigentlich glaubte, mittlerweile jeden Bewohner unserer engen kleinen Stadt schon mindestens einmal gesehen zu haben. Und habe ich sie dann wirklich noch ein weiteres Mal gesehen? Kann das tatsächlich Mrs Gray gewesen sein, dieselbe Mrs Gray, die vier, fünf Jahre später so folgenreich in mein Leben einbrechen sollte? Es will mir nicht gelingen, mir das Gesicht der Frau auf dem Fahrrad deutlich genug in Erinnerung zu rufen, um mit Bestimmtheit sagen zu können, ob es sich dabei tatsächlich um eine frühe Sichtung meiner Venus Domestica gehandelt hatte; gleichwohl besteht die Möglichkeit, und daran halte ich beharrlich und nicht ohne Wehmut fest.

Was mich an dieser Begegnung auf dem Kirchhof so sehr berührt hat, war – neben der primitiven Erregung – das Gefühl, dass mir ein kurzer Blick in die Welt des Weiblichen schlechthin gewährt worden war, dass ich, und sei’s auch nur ein paar Sekunden lang, Zutritt hatte zu dem großen Geheimnis. Was mich so elektrisiert und so verzaubert hat, war nicht allein der Anblick der wohlgeformten Beine und der faszinierend komplizierten Unterbekleidung einer Frau, der mir da vergönnt gewesen war, sondern diese selbstverständliche, belustigte und zugleich großzügige Art, wie sie an mir hinuntersah, mit diesem heiseren Lachen, und diese lässige, beiläufige Grazie, mit der sie ihren wehenden Rock bändigte. Das muss ein weiterer Grund sein, weshalb sie in meiner Fantasie mit Mrs Gray verschmolzen ist, weshalb sie und Mrs Gray für mich die beiden Seiten ein und derselben kostbaren Medaille sind, denn Grazie und Großzügigkeit, das war es, was ich an jener ersten und, wie ich bisweilen treulos denke – verzeih mir, Lydia –, einzigen wirklichen Leidenschaft meines Lebens geschätzt habe oder hätte schätzen sollen. Gleichsam das Wasserzeichen, das, was Mrs Gray in jeder ihrer Gesten mir gegenüber zu erkennen gab, war Freundlichkeit oder etwas, das man früher Herzensgüte nannte. Ich bin, glaube ich, nicht übermäßig innig veranlagt. Ich hab sie nicht verdient, das weiß ich heute, doch wie konnte ich es damals wissen, ich war ja schließlich noch ein Knabe, unreif und unerprobt. Kaum, dass ich diese Worte hingeschrieben habe, da höre ich auch schon das hinterlistige Gewinsel darin, den weinerlichen Versuch der Rechtfertigung. Die Wahrheit ist, ich hab sie nicht genug geliebt, ich meine, ich habe sie nicht so geliebt, wie ich es hätte können – jung, wie ich war, und ich glaube, sie hat darunter gelitten, und mehr ist dazu nicht zu sagen, obwohl mich das mit Sicherheit nicht daran hindern wird, noch eine ganze Menge mehr zu sagen.

Sie hieß Celia. Celia Gray. Hört sich irgendwie nicht ganz richtig an, oder, diese Kombination? Die Ehenamen von Frauen hören sich immer ein bisschen falsch an, finde ich. Heißt das, dass alle diese Frauen mit den falschen Männern verheiratet sind oder zumindest mit Männern, die den falschen Nachnamen haben? Celia und Gray, diese Paarung hat so was unglaublich Träges, so ein langsames Zischen, gefolgt von einem weichen Bums, das harte G in Gray ist nicht annähernd hart genug. Sie war überhaupt nicht träge, beileibe nicht. Wenn ich das schöne alte Wort stramm gebrauche, wird man es falsch verstehen, ihm zu viel Gewicht geben, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Ich glaube gar nicht, dass sie schön war, zumindest nicht nach landläufigem Verständnis, obgleich man die Verleihung des goldenen Apfels wohl schwerlich einem Fünfzehnjährigen überlassen dürfte; ich fand sie weder schön noch sonst was; nachdem der erste Glanz verblasst war, hab ich wahrscheinlich gar nicht mehr über sie nachgedacht, sie war einfach da, eine angenehme Selbstverständlichkeit.

Schuld daran, dass ich unversehens in diese Reise in die Vergangenheit hineingestolpert bin, war eine Erinnerung, die mit ihr zu tun hat, ein Bild, das plötzlich ungeheißen wieder aufgetaucht war. Etwas, das sie angehabt hat, Halbrock nennt man das, glaube ich – ja, schon wieder Unterbekleidung – ein rutschiges Ding aus lachsfarbener Seide oder Nylon, so lang wie ein Rock, mit einem elastischen Bund, der sich, wenn sie es ausgezogen hatte, als rosa Striemen vorn an ihrem Bauch abzeichnete und an den Seiten und auch, wenngleich nicht ganz so deutlich, hinten, über ihrem herrlich ausladenden Hintern mit den beiden tiefen Grübchen und den zwei knubbeligen, vom Sitzen sandpapierartig aufgerauten Stellen darunter. Dieser rosige Gürtel rund um ihre Taille hat mich tief gerührt, ließ er doch an zärtliche Züchtigung denken, an erlesenes Leiden – ich dachte natürlich an einen Harem, keine Frage, an gebrandmarkte Huris und dergleichen –, und während ich so lag und meine Wange an ihrem Zwerchfell ruhte und ich die wellige Linie langsam mit der Spitze meines Zeigefingers nachzog, bewegte mein Atem die glänzenden dunklen Härchen unten an ihrem Bauch, und im Ohr hatte ich das Zischeln und Kollern ihrer Eingeweide, die unentwegt ihr Werk der Wandlung taten. Entlang der ungleichmäßigen, schmalen Spur des Gummibunds, da, wo das Blut fürsorglich hin zur Oberfläche drängte, war ihre Haut stets heißer. Auch ahne ich, dass ich mich an der ketzerischen Assoziation der Dornenkrone delektierte, die dieser Streifen weckte. Denn was wir miteinander trieben, war allemal durchdrungen von einer leichten, nur ganz leichten, ungesunden Frömmigkeit.

Ich halte inne, um einen Traum zu erzählen oder wenigstens zu erwähnen, den ich letzte Nacht hatte und in dem meine Frau mich wegen einer anderen Frau verlassen hat. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten haben könnte, ob es überhaupt etwas bedeutet, aber einen Eindruck hinterlassen hat es allemal. Wie allgemein in Träumen, so waren auch in diesem die Leute eindeutig sie selbst und zugleich auch wieder nicht, meine Frau, um bei der Hauptperson zu bleiben, erschien darin klein, blond und herrisch. Wie konnte ich eigentlich wissen, dass sie es war, wenn sie sich doch so wenig ähnlich sah? Auch ich war nicht so, wie ich bin, sondern korpulent und schwerfällig, triefäugig, mit langsamen Bewegungen, sagen wir mal, wie ein altes Walross oder irgendein anderes leises, ungeschlachtes, im Wasser lebendes Säugetier; es gab so eine Ahnung, etwas wie einen runden Buckel, ledrig und grau, der um einen Berg herum gleitet und verschwindet. Da waren wir nun also, verloren füreinander, sie nicht sie und ich nicht ich.

Meine Frau hegt keinerlei sapphische Neigungen, soweit ich weiß – doch wie weit mag das sein? –, aber in diesem Traum, da war sie eine frisch-fröhliche Lesbe. Das Objekt ihrer gewandelten Vorlieben war eine merkwürdig kleine, männlich wirkende, hüftlose Kreatur mit schütteren Koteletten und einem Hauch von Schnurrbart und hatte, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, eine verblüffende Ähnlichkeit mit Edgar Allan Poe. Was die Details des eigentlichen Traums betrifft, so will ich damit weder Sie noch mich langweilen. Wie ich wohl schon erwähnte, glaube ich ohnehin nicht daran, dass wir Einzelheiten in Erinnerung behalten, und falls doch, dann sind diese so stark redigiert und zensuriert und insgesamt so ausgeschmückt, dass sie etwas ganz Neues darstellen, einen Traum von einem Traum, der das Original verwandelt oder auch verklärt, wie der Traum an sich die Wach-Erfahrung verwandelt oder verklärt. Was mich nicht davon abhält, an Träume mit wie auch immer geartetem numinosem und prophetischem Gehalt zu glauben. Für Lydia dürfte es jetzt allerdings zu spät sein, um mich zu verlassen. Ich weiß nur, dass ich heute früh, eh noch der Morgen graute, mit dem bedrückenden Gefühl von Verlust und Entbehrung aufgewacht bin und mit einer alles durchdringenden Traurigkeit. Es deutet alles darauf hin, dass irgendwas geschehen wird.

Ich glaub, ich hatte so was Ähnliches wie eine kleine Liebelei mit Billy Gray, bevor ich mich in seine Mutter verliebte. Da ist es wieder, dieses Wort – Liebe; wie leicht es einem doch aus der Feder fließt. Seltsam, auf diese Art an Billy zu denken. Er wäre jetzt in meinem Alter. Das ist wohl kaum bemerkenswert – in meinem Alter war er damals schließlich auch –, und doch erschreckt es mich. Ich habe das Gefühl, plötzlich einen Schritt hinauf – oder ist es ein Schritt hinunter? – getan zu haben in ein neues Stadium des Alterns. Ob ich ihn wohl erkennen würde, wenn ich ihn träfe? Oder er mich? Er hatte eine solche Wut, als der Skandal losbrach. Ich empfand den Schock der öffentlichen Schande gewiss genauso stark wie er, vielleicht sogar noch stärker, möcht ich meinen, und doch verblüffte mich die Leidenschaft, mit der er mich verstoßen hat. Mich hätte es nämlich nicht weiter gestört, wenn er mit meiner Mutter ins Bett gegangen wäre, was ich mir allerdings auch nur schwer vorstellen konnte – wobei ich mir freilich auch nur schwer vorstellen konnte, dass überhaupt irgendwer mit meiner Ma ins Bett ging, mit diesem armen alten Ding, denn dafür habe ich sie insgeheim gehalten, für arm, für alt und für ein Ding. Und das wird es wohl auch gewesen sein, was Billy so empört hat, dass er sich damit auseinandersetzen musste, dass seine Mutter eine Frau war, die von jemandem begehrt wurde, und obendrein, dass dieser Jemand ausgerechnet ich war. Ja, er muss tatsächlich Martern aller Arten ausgestanden haben bei der Vorstellung, wie wir zwei, einander nackt umklammernd, in Cotters Haus auf einer dreckigen Matratze uns auf dem Boden wälzten. Wahrscheinlich hatte er seine Mutter noch nie unbekleidet gesehen oder konnte sich jedenfalls an nichts dergleichen erinnern.

Er war es ja, der Cotters Haus entdeckt hatte, und ich war permanent in Sorge, er könnte mich und seine Mutter eines schönen Tages dort beim Liebesspiel erwischen. Ob ihr eigentlich klar war, dass Billy das Haus kannte? Ich weiß es nicht mehr. Wenn ja, dann wäre meine Sorge nichts gewesen gegen die Angst, die sie bei dem Gedanken ausgestanden haben muss, ihr einziger Sohn könnte sie dabei erwischen, wie sie sich dort in diesem ollen Drecksloch mit den laubübersäten Dielen auf einer schmutzigen Matratze mit seinem besten Freund verlustiert.

Ich denke an den Tag zurück, als ich das Haus zum ersten Male sah. Ich war mit Billy in dem Haselwäldchen am Fluss gewesen, er hatte mich auf einen Felsvorsprung geschleppt und mir zwischen den Baumwipfeln das Dach gezeigt. Von da oben, wo wir standen, konnte man nämlich nur das Dach sehen, und nicht mal das erkannte ich zuerst, denn die Ziegel waren mit Moos bedeckt und ebenso grün wie das Laub der Bäume ringsherum. Das war wohl auch der Grund dafür, dass es so lange unentdeckt geblieben war und Mrs Gray und ich sogleich ein sicheres Versteck für unsere Schäferstündchen darin erkannt hatten. Ich wär am liebsten auf der Stelle runter und dort eingebrochen – wir waren schließlich Jungs und jung genug, uns so was wie ein Klubhaus zu wünschen, wie wir das damals genannt hätten –, aber Billy wollte nicht so recht, was ich komisch fand, denn immerhin hatte er ja das Haus entdeckt und war sogar drin gewesen, behauptete er jedenfalls. Ich glaube, er hat sich ein bisschen gegruselt; vielleicht hatte er ja eine böse Vorahnung, oder er hat geglaubt, dass es dort nicht mit rechten Dingen zuging, was ja auch bald so kommen sollte, nur dass dann keine Geister da herumspukten, sondern die Dame Venus und ihr ausgelassener Knabe.

Merkwürdig, dass ich uns an jenem Tag mit prall gefüllten Hosentaschen sehe, gefüllt mit Haselnüssen, die wir unten in dem Wäldchen gepflückt hatten, und den Boden ringsherum mit abgefallenem Laub gepflastert wie mit lauter goldenen Plättchen, aber es war April, es muss April gewesen sein, die Blätter grün und an den Bäumen, die Haselnüsse noch nicht mal geformt. Und doch, wie sehr ich mich auch anstrenge, ich sehe keinen Frühling, sondern Herbst. Ich nehme an, wir sind dann wieder losgezogen, wir zwei, durch grünes, nicht durch goldenes Laub, die Hosentaschen nicht gefüllt mit Nüssen, sind heimgegangen und haben Cotters Haus in Ruhe gelassen. Aber irgendetwas war mit mir passiert, als ich zwischen den Bäumen dieses eingefallene Dach gesehen hatte, und gleich am nächsten Tag ging ich zurück, geleitet von der Liebe, der stets bedürftigen und allemal aufs Praktische gerichteten, und fand in jenem baufälligen Haus genau den Unterschlupf, den Mrs Gray und ich so nötig brauchten. Denn, ja, zu der Zeit waren wir bereits intim, um es so zartfühlend wie möglich auszudrücken.

Billy hatte so was Sanftes an sich, das sehr anziehend war. Sein Gesicht war hübsch, obwohl die Haut nicht gut war, ziemlich narbig, wie bei seiner Mutter, muss ich sagen, und zu Pickeln neigend. Er hatte auch die Augen seiner Mutter, denselben feuchten Umbraton, und wunderschöne lange, feine Wimpern, jede ganz genau von jeder anderen zu unterscheiden, sodass ich an diesen speziellen Pinsel dachte – oder heute denke –, den Miniaturmaler benutzen und dessen Spitze aus einem einzigen Zobelhaar besteht. Sein Gang war komisch, o-beinig und walzend, und dabei schwenkte er die Arme vor dem Körper, was immer so aussah, als sammelte er im Gehen irgendwelche unsichtbaren Garben ein. Zu Weihnachten hatte er mir in jenem Jahr ein Nagelnecessaire aus feinem Schweinsleder geschenkt – ja, ein Nagelnecessaire mit Schere, Nagelknipser, Feile und einem polierten Elfenbeinstäbchen, das an einem Ende wie ein flacher Löffel geformt war und das meine Mutter misstrauisch untersuchte, um dann zu verkünden, dass es entweder ein Nagelhautschieber sei – ein Nagelhautschieber? – oder aber, wesentlich prosaischer, ein Instrument, mit dem man den Dreck unter den Nägeln herauskratzen könne. Ich wunderte mich über dieses mädchenhafte Geschenk, nahm es indessen freundlich und mit Wohlwollen entgegen. Mir war’s nicht in den Sinn gekommen, ihm etwas zu schenken; er sah nicht aus, als hätte er dergleichen von mir erwartet oder mein Versäumnis überhaupt bemerkt.

Jetzt frage ich mich plötzlich, ob es nicht vielleicht seine Mutter war, die dieses Necessaire für ihn gekauft hatte, damit er es mir schenkte, ein schüchtern-heimliches Geschenk, von einem Stellvertreter überbracht, wovon sie glaubte, ich würde schon erraten, dass es in Wirklichkeit von ihr kam. Das war ein paar Monate, bevor wir beide, sie und ich, ein – nun mach schon, sag es, Himmelherrgott noch einmal! – eh wir ein Liebespaar geworden waren. Sie kannte mich natürlich, denn ich war in jenem Winter fast jeden Morgen auf dem Schulweg bei den Grays vorbeigekommen, um Billy abzuholen. Meinte sie etwa, ich sei einer von der Sorte, für die ein Nagelnecessaire das passende Weihnachtsgeschenk ist? Billy selbst war in Sachen Körperpflege eher weniger gründlich. Er badete noch seltener als wir anderen, was an dem wohlvertrauten Mief zu merken war, den er gelegentlich verströmte; die Poren in den Furchen neben seinen Nasenlöchern waren mit etwas Schwärzlichem verstopft, und häufig stellte ich mir schaudernd und mit einer Mischung aus Lust und Widerwillen vor, wie ich mich mit den Daumennägeln als Pinzette an die Arbeit machte, wonach ich zweifellos für diesen eleganten kleinen Beitel aus Elfenbein Verwendung haben würde. Billy trug löchrige Pullover, und seine Kragen waren immer angeschmuddelt. Er besaß ein Luftgewehr und schoss damit auf Frösche. Er war wirklich mein bester Freund, und ich liebte ihn – irgendwie. Besiegelt hatten wir unsere Kameradschaft eines Winterabends bei einer Zigarette, die wir heimlich zusammen auf dem Rücksitz des Gray’schen Kombis rauchten, der draußen vor dem Haus geparkt war – und den Sie bald schon sehr viel besser kennenlernen sollen –, wo Billy mir anvertraute, dass er gar nicht William hieß, wie ich immer geglaubt hatte, sondern Wilfred und dass sein zweiter Vorname Florence war, nach seinem verstorbenen Onkel Flor. Wilfred! Florence! Ich habe sein Geheimnis nicht verraten, das zumindest darf ich als Pluspunkt für mich in Anspruch nehmen, wenn es auch nicht viel ist, ja, ich weiß. Doch ach, wie hatte er an jenem Tag geweint, vor Schmerz und Wut und vor Erniedrigung, als er hinter die Sache mit mir und seiner Mutter kam; wie hatte er geweint, und ich, ich war der hauptsächliche Grund für seine bitteren Tränen.

Ich kann mich nicht erinnern, wann ich Mrs Gray zum ersten Mal gesehen habe, das heißt, sofern sie nicht die Frau dort auf dem Fahrrad war. Müttern schenkten wir nicht so viel Beachtung; Brüdern, ja, selbst Schwestern, aber nicht Müttern. Unscheinbar, formlos waren sie und auch geschlechtslos, nicht viel mehr als eine Schürze, ein Schopf von ungekämmtem Haar und so ein leichter Schweißgeruch, der einem in die Nase stach. Ständig wuselten sie irgendwie im Hintergrund herum, machten irgendwas mit Backblechen oder Socken. Ich war bestimmt schon viele Male in Mrs Grays Nähe gewesen, bevor ich sie auf so eine spezielle, eindeutige Art wahrnahm.

Verwirrenderweise habe ich eine Erinnerung an sie, die garantiert nicht stimmen kann, im Winter, wie sie sich mit Talkumpuder an den glänzenden Innenseiten meiner Oberschenkel zu schaffen machte, die ich mir an den Hosen wundgescheuert hatte; höchst unwahrscheinlich, allein schon darum, weil ich dabei nämlich kurze Hosen angehabt hab, was aber doch mit fünfzehn kaum der Fall sein konnte, da wir ja alle seinerzeit bereits mit elf, spätestens zwölf ausschließlich unsere lang ersehnten langen Hosen trugen. Wessen Mutter war es denn dann gewesen, frag ich mich, die mit dem Talkum, und was für eine Gelegenheit zu einer noch früheren Initiation hatte ich mir da vielleicht entgehen lassen? Sei’s drum, es gab nicht den Moment der blendenden Erleuchtung, in dem Mrs Gray höchstselbst die Mühsal und die Fesseln der Häuslichkeit von sich geworfen hätte und mit dem vollen Frühlingswind aus Zephyrs aufgeblasenen Backen auf ihrer Austernschale auf mich zugesegelt gekommen wäre. Selbst als wir schon miteinander ins Bett gingen, fiel es mir noch eine Zeit lang schwer, sie angemessen zu beschreiben – und hätte ich’s versucht, so wäre das, was ich beschrieben hätte, wahrscheinlich eher eine Version meiner selbst gewesen, denn wenn ich sie betrachtete, sah ich zuerst einmal mich selber, mein Abbild in dem prächtigen Spiegel, zu dem ich sie mir machte.

Billy hat nie mit mir über sie geredet – warum auch? –, und er schien ihr kein bisschen mehr Beachtung zu schenken als ich selber lange Zeit. Er hat immer gebummelt und war oft noch nicht fertig, wenn ich ihn morgens zur Schule abholen wollte, weshalb ich meist ins Haus gebeten wurde, speziell bei Regen oder wenn es kalt war. Die Einladung kam nicht von ihm – erinnern Sie sich nicht mehr an die stumme Wut und die brennende Scham, die stets in uns aufbrandeten, wenn unsere Freunde uns auch nur einen Augenblick lang gleichsam in flagranti im nackten Schoße unserer Familien zu sehen kriegten? – also muss sie von ihr gekommen sein. Freilich kann ich mich nicht entsinnen, sie ein einziges Mal in ihrer Schürze und mit hochgekrempelten Ärmeln an der Haustüre gesehen zu haben oder von ihr an den Familienfrühstückstisch gebeten worden zu sein. Und dennoch sehe ich den Tisch vor mir, der fast die ganze Küche einnahm, den großen amerikanischen Kühlschrank, dessen Farbe und Beschaffenheit an dicke Sahne erinnerte, den Weidenkorb mit Wäsche auf dem Abtropfbrett, den Kalender vom Lebensmittelladen, der beim falschen Monat aufgeschlagen war, und diesen gedrungenen Toaster aus Chrom, auf dessen Bug die Sonne ein wimmelndes Glanzlicht warf.

Oh, der morgendliche Duft von fremden Küchen, die wattige Wärme, das Klappern und Hasten, wenn alles schlechte Laune hat und noch im Halbschlaf ist. Nie schien das Neue, Unbekannte, das das Leben bereit hält, lebendiger hervorzutreten als in solchen Augenblicken der Intimität und der Unordnung.

Billy hatte eine Schwester, jünger als er, ein nervendes Geschöpf, das aussah wie ein Kobold, mit langen, ziemlich fettigen Zöpfen und einem schmalen, spitzen kalkweißen Gesicht, dessen obere Hälfte hinter einer gewaltigen Hornbrille mit lupendicken Gläsern verschwamm. Mich schien sie zum Kreischen komisch zu finden und krümmte sich vor boshaftem Vergnügen, wenn ich wie ein krummer Krüppel mit meinem Ranzen in die Küche geschlurft kam. Sie hieß Kitty, und wenn sie mich mit zusammengekniffenen Augen anlächelte und dabei die Lippen aufeinanderpresste, sodass sie einen dünnen, farblosen Bogen bildeten, der wahrhaftig die ganze Breite zwischen ihren kompliziert verschnörkelten, abstehenden rosa Ohren einnahm, dann hatte sie tatsächlich etwas von einer Katze. Heut frag ich mich, ob sie nicht etwa auch in mich verknallt war und die ganze schniefende Erheiterung einfach bloß dazu diente, dies zu verbergen. Oder ist das nur meine Eitelkeit? Ich bin, oder war, schließlich Schauspieler. Irgendwas war mit ihr, sie hatte etwas an sich, worüber man nicht sprach und was dafür sorgte, dass sie, wie man das damals nannte, irgendwie heikel war. Mir ging sie auf die Nerven, und ich glaube, ich hatte sogar ein bisschen Angst vor ihr; was, falls dem in der Tat so war, für meinen Weitblick spräche.

Mr Gray, der Ehemann und Vater, war lang und dürr und obendrein kurzsichtig, genau wie seine Tochter – er war übrigens Optiker, ein Umstand, dessen höchst ironische Seite niemanden von uns unbeeindruckt ließ –, und trug stets eine Fliege und einen Pullunder mit Fair-Isle-Muster. Und natürlich alsbald die beiden kurzen knubbeligen Hörner, die ihm direkt über dem Haaransatz sprossen und an denen man den Hahnrei erkennt, zu dem ich ihn, ich muss es leider sagen, machte.

War meine Leidenschaft für Mrs Gray am Anfang nicht im Grunde nur die etwas intensivere Spielart einer Überzeugung, die wir alle in diesem Alter haben, nämlich, dass die Familien unserer Freunde viel, viel netter, großzügiger, interessanter – mit einem Wort, viel angenehmer seien als unsere eigene? Billy hatte ja zumindest eine Familie; bei mir hingegen gab es nur mich und meine verwitwete Mutter. Sie führte eine Pension für Handelsvertreter und andere Durchreisende, die dort nicht wohnten, sondern eher wie ängstliche Gespenster herumspukten. Ich hielt mich möglichst wenig zu Hause auf. Bei den Grays war am späten Nachmittag oft keiner daheim, weshalb Billy und ich nach der Schule immer ein paar Stunden dort herumlungerten. Wo waren eigentlich die anderen? Zum Beispiel Mrs Gray und Kitty, wo haben die wohl in der Zeit gesteckt? Ich sehe Billy noch in seinem marineblauen Schulblazer und dem schmuddlig weißen Hemd, wie er mit einer Hand den fleckigen Schulschlips runterzerrt, die Tür des Kühlschranks aufreißt und mit glasigem Blick in dessen erleuchtetes Inneres starrt, als würde er was Spannendes im Fernsehen sehen. Oben im Wohnzimmer gab es tatsächlich einen Fernseher, und manchmal gingen wir dort hinauf und hockten uns davor, die Hände in den Hosentaschen, vor uns auf dem Boden unsere Ranzen, und versuchten, uns die nachmittäglichen Pferderennen an irgendwelchen Orten mit exotisch klingenden Namen drüben auf dem Festland anzuschauen, Namen wie Epsom, Chepstow oder Haydock Park. Der Empfang war miserabel, und oft sahen wir bloß ein paar Phantomreiter, die schief auf ihren Phantomrossen hockten und sich blindlings durch ein schneegestöberartiges weißes Gewimmel schlugen.

Einmal an einem dieser trüben, faden Nachmittage hatte Billy den Schlüssel zur Hausbar aufgespürt – ja, die Grays besaßen so etwas Extravagantes wie eine Hausbar, denn sie gehörten zu den vermögenderen Leuten der Stadt, obwohl ich zu bezweifeln wage, dass irgendwer bei ihnen wirklich Cocktails trank – und wir machten uns über eine kostbare Flasche zwölf Jahre alten Whiskeys her, die seinem Vater gehörte. Wie wir da so am Fenster standen, mein Freund und ich, mit den kristallenen Whiskeygläsern in der Hand, fühlten wir uns wie zwei Lebemänner vom Beginn des 19. Jahrhunderts, die voller Verachtung auf die nüchterne, die ach so triste Welt hinabschauten. Es war mein erster Whiskey, und obwohl ich nie wirklich Gefallen an dem Zeug gefunden habe, erschienen mir der dumpfe, bittere Geruch und dieses Brennen auf der Zunge wie ein Versprechen auf die Zukunft, auf all die vielen großartigen Abenteuer, die das Leben ganz gewiss für mich bereithielt. Draußen auf dem kleinen Platz vergoldete das matte Sonnenlicht des frühen Frühlings die Kirschbäume und ließ die schwarzen, arthritischen Spitzen ihrer Zweige glänzen; der alte Busher, unser Lumpenmann, quälte sich auf seinem Karren vorwärts, vor den behangenen Hufen seines Pferdes flog schwirrend eine Bachstelze auf, und angesichts all dessen empfand ich den scharfen, süßen Schmerz einer noch unbestimmten, doch schon deutlich wahrnehmbaren Sehnsucht – wie der Phantomschmerz, den ein Amputierter in dem ihm abgenommenen Glied verspürt. Sah ich da schon – noch winzig zwar auf die Entfernung, doch immer deutlicher hervortretend – im Zeitentunnel die Gestalt meiner künftigen Liebe voraus, der Herrin des Hauses Gray, die bereits tändelnd, gleichsam wie von ungefähr, mir immer näherkam?

Wie hab ich sie genannt, ich meine, wie habe ich sie angesprochen? Ich kann mich nicht erinnern, jemals ihren Namen benutzt zu haben, obwohl ich es bestimmt getan habe. Ihr Mann nannte sie manchmal Lily, ich aber hatte, glaub ich, keinen Kosenamen für sie, keine zärtliche Bezeichnung. Ich habe den nicht von der Hand zu weisenden Verdacht, dass ich im Taumel der Leidenschaft mehr als einmal das Wort Mutter ausrief! Oje. Was soll ich davon halten? Doch hoffentlich nicht das, was andere womöglich darin sehen.

Billy ging mit der Whiskeyflasche ins Badezimmer und füllte die verräterische Leere mit Leitungswasser auf, und ich trocknete mit meinem Taschentuch die Gläser ab, rieb sie, so gut ich es vermochte, blank und stellte sie wieder an ihren angestammten Platz in der Hausbar. Nun, da wir Komplizen waren, hatten Billy und ich plötzlich Scheu voreinander, und ich griff rasch nach meinem Ranzen und machte mich davon, verließ meinen Freund, der wieder in sich zusammengesackt auf dem Sofa hockte und unkenntlichen Reitern dabei zusah, wie sie durch statisches Schneegestöber trabten.

Ich wäre gerne in der Lage zu behaupten, dass dies der Tag war, an dem ich sie zum ersten Male wirklich sah, denn ich erinnere mich mit einer solchen Deutlichkeit daran, wie ich an diesem Tag Mrs Gray erstmals Auge in Auge gegenüberstand, an der Haustür; sie kam, ich ging, ihr Gesicht war von der prickelnd frischen Luft gerötet, und meine Nerven kribbelten noch von dem Whiskey; eine zufällige Berührung der Hand, ein überraschter, sehnsüchtiger Blick; ein Kloß im Hals; ein leichtes Stolpern des Herzens. Doch nein, die Diele war leer, bis auf Billys Fahrrad und den vereinsamten Rollschuh, der offenbar von Kitty war, und in der Tür begegnete mir niemand, überhaupt niemand. Als ich hinaustrat, kam mir der Abstand zwischen dem Gehsteig und meinem Kopf größer vor, als er eigentlich sein sollte, und obendrein schien der Gehsteig irgendwie nach vorn zu kippen, als ginge ich auf Stelzen, Stelzen, die unten wabblig weiche Federn hatten – kurzum, ich war betrunken, nicht sturzbetrunken zwar, doch immerhin betrunken. Bloß gut, dass ich in diesem Zustand hirnerweichter Euphorie nicht Mrs Gray begegnet bin, denn wer weiß schon, was ich sonst getan und damit gewiss alles ruiniert hätte, noch ehe es begann.

Und seht! Dort unten auf dem Platz ist, als ich rauskomme – unmöglich –, wieder Herbst, nicht Frühling, und das Sonnenlicht ist abgeklärt, das Laub der Kirschbäume ist rostig rot, und Busher, der Lumpenmann, ist tot. Warum sind die Jahreszeiten nur so stur, warum widersetzen sie sich mir nur so? Warum schubst mich die Musenmutter so herum und gibt mir lauter falsche Tipps und Hinweise, die überhaupt nicht stimmen?

Gerade war meine Frau bei mir in meinem Adlerhorst hier oben unterm Dach, kam widerwillig die steile, trügerische, ihr verhasste Bodentreppe emporgestiegen, um mir zu sagen, dass ich einen Anruf verpasst hatte. Als sie den Kopf zu der niedrigen Tür hereinsteckte – wie schlau ich schützend meinen Arm hier um das Blatt Papier gelegt hab, wie ein Schulbub, der Schweinkram kritzelt und dabei ertappt wird –, verstand ich zuerst gar nicht, was sie sagte. Tief versunken in der versunkenen Welt der Vergangenheit, musste ich meine ganze Konzentration zusammennehmen. Normalerweise höre ich es, wenn unten im Wohnzimmer das Telefon klingelt, ein fernes, seltsam klagendes Geräusch, das mein Herz ängstlich holpern lässt, wie früher, als meine Tochter noch ein kleines Baby war, wenn mich ihr Schreien nachts geweckt hat.

Eine Frau sei dran gewesen, sagte Lydia, den Namen habe sie nicht mitbekommen, doch unverkennbar eine Amerikanerin. Ich wartete. Lydia schaute jetzt verträumt an mir vorbei durch das Mansardenfenster vor meinem Schreibtisch hinüber zu den fernen Bergen, die blassblau und flächig aussahen, als wären sie in einem ganz schwachen, wässrigen Lavendelton an den Himmel gemalt; einer der Reize unserer Stadt besteht darin, dass sie nur wenige Stellen hat, von wo aus diese sanften und, wie ich immer denke, jungfräulichen Hügel nicht zu sehen sind; man muss dazu nur die Bereitschaft haben, sich ein klein wenig hochzurecken. In welcher Angelegenheit mich diese Frau am Telefon denn sprechen wollte, fragte ich sie freundlich. Nur mühsam riss sich Lydia von der Aussicht los. Ein Film, sagte sie, ein Spielfilm, in dem man mir wohl eine Hauptrolle anbieten wolle. Das ist interessant. Ich habe noch nie in einem Film mitgespielt. Lydias Bick wurde leer, ich meine, noch leerer, als er ohnehin schon war. Sie glaube nicht, dass die Frau ihr den Titel genannt habe. Die planten wohl anscheinend so was wie eine Filmbiografie, aber über wen – keine Ahnung –, irgendein Deutscher oder so. Ich nickte. Ob die Frau vielleicht eine Nummer hinterlassen habe, unter der ich sie zurückrufen könne? Darauf senkte Lydia den Kopf und sah mich unter ihren gerunzelten Brauen ernst und schweigend an, wie ein Kind, dem man eine schwierige und bedrückende Frage gestellt hat, auf die es keine Antwort weiß. Na, macht nichts, sagte ich, die Frau, wer immer sie auch sei, werde bestimmt noch einmal anrufen.

Meine arme Lydia, wenn sie mal wieder eine schlechte Nacht gehabt hat, dann ist sie immer leicht benebelt. Ihr richtiger Name ist übrigens Leah – Lydia war ein Hörfehler meinerseits, der haften geblieben war –, ehemals Leah Mercer, wie meine Mutter gesagt haben würde. Sie ist groß und sieht gut aus mit ihren breiten Schultern und ihrem dramatischen Profil. Ihre Haarfarbe hat zwei verschiedene Nuancen, früher nannte man das Pfeffer-und-Salz, und in der Dichte unten ein paar fahle, dunkler getönte Strähnen. Als ich sie kennenlernte, glänzte es wie ein Rabenflügel mit einem herrlichen Silberstreif darin, wie eine Stichflamme aus weißem Feuer; als der Silberstreif breiter zu werden begann, erlag sie dem Schmeichler Adrian bei Curl Up and Dye, und seitdem ist sie kaum noch wiederzuerkennen, wenn sie von ihrem monatlichen Termin bei diesem Meisterkoloristen nach Hause kommt. Ihre leuchtenden schwarzen Augen, die Augen einer Wüstentochter, wie ich immer fand, sind in letzter Zeit ein wenig trüber, wie verschleiert, weshalb ich mir Sorgen mache, dass sie den grauen Star haben könnte. Als sie jung war, hatte ihre Figur die üppigen Konturen Ingresscher Odalisken, nun aber ist der Glanz dahin, und sie trägt nur noch weite, wallende Gewänder in matten Farben, ihre Tarnung, wie sie traurig lachend sagt. Sie trinkt ein bisschen zu viel, aber das tue ich ja auch; unser großer Kummer, der seit zehn Jahren währt, lässt sich einfach nicht ertränken, wie heftig wir auch strampeln, damit er sich unter die Oberfläche verzieht und auch dort bleibt. Stark rauchen tut sie ebenfalls. Sie besitzt eine spitze Zunge, vor der ich mich zunehmend hüte. Ich mag sie sehr, und sie mag mich, glaube ich jedenfalls, trotz unserer Reibereien und gelegentlichen schmallippigen Meinungsverschiedenheiten.

Wir hatten eine grauenvolle Nacht, alle beide, ich mit meinem Traum von dieser androgynen Verfasserin von Gruselgeschichten, die mich aus Lydias Zuneigung verdrängt hatte, und Lydia mit einem ihrer nächtlichen Schübe von Wahnsinn, von denen sie in den letzten zehn Jahren in unregelmäßigen Abständen heimgesucht wird. Sie wacht auf oder springt zumindest aus dem Bett, rast im Dunkeln durch sämtliche Zimmer, vom Keller bis zum Dach, und ruft lauthals den Namen unserer Tochter. Das ist so eine Art Schlafwandelei, bei der sie überzeugt ist, dass unsere Catherine, unsere Cass, noch lebt und wieder klein ist und sich irgendwo im Haus verlaufen hat. Ich stehe völlig groggy auf und renne, selbst noch ganz verschlafen, hinter ihr her. Ich versuche nicht, sie zurückzuhalten, sondern richte mich nach dem Altweiberratschlag, jemanden, der in diesem Zustand ist, auf keinen Fall zu stören, bleibe aber in der Nähe, um sie, falls sie über irgendetwas stolpern sollte, aufzufangen, ehe sie stürzt, und sie davor zu schützen, dass sie sich verletzt. Es ist unheimlich, so durchs dunkle Haus zu hasten – ich wage nicht, das Licht anzumachen –, verzweifelt auf der Jagd nach dieser flüchtigen Gestalt. Ringsherum bedrängen uns die Schatten wie ein stummer Chor, und hin und wieder fällt ein wenig Mondlicht durch ein Fenster oder der Lichtkreis einer Straßenlaterne, der aussieht wie ein abgeblendeter Scheinwerfer, und ich fühle mich an jene tragischen Königinnen der griechischen Tragödie erinnert, die mitten in der Nacht durch den Palast des Königs, ihres Gatten, rasen und schreien nach ihrem Kind, das sie verloren haben. Irgendwann ist sie dann müde oder kommt zur Besinnung oder beides, wie vorige Nacht, als sie schließlich, bloß noch ein Häufchen Elend, auf der Treppe hockte und ganz schrecklich zu weinen und zu schluchzen anfing. Und ich stand hilflos daneben und wusste gar nicht, wie ich sie umarmen sollte; sie kam mir vor, als sei sie nur noch irgendein amorpher Schemen – in ihrem ärmellosen schwarzen Nachthemd, mit hängendem Kopf; sie raufte sich die Haare, die in der Dunkelheit genauso schwarz aussahen wie damals, als ich ihr zum ersten Mal begegnet war, wie sie aus der Drehtür des Halcyon trat, jenes Hotels, das ihrem Vater gehörte und an dem glückliche Erinnerungen hingen, wie sie hinaustrat in den Sommertag und die hohen schmalen Glasscheiben der Tür sahen aus, als sprühten sie Funken – ein Feuerwerk in Blau und Gold – ach ja fürwahr ein Höhepunkt!

Für mich kommt das Schlimmste an diesem ganzen Theater, an diesem gequälten Kreischen und Heulen, immer zum Schluss, wenn sie total zerknirscht ist, mit sich selbst hadert wegen ihrer Albernheiten und mich anfleht, ich möge ihr verzeihen, dass sie mich so grob geweckt und mir wegen nichts und wieder nichts Angst gemacht habe. Das Problem sei einfach, sagt sie, dass sie in diesem somnambulen Zustand tatsächlich glaube, Cass sei noch am Leben, ihre lebendige Tochter sei irgendwo in einem Raum in diesem Hause hier gefangen, starr vor Angst und unfähig, um Hilfe zu rufen und sich bemerkbar zu machen. Letzte Nacht hat sie sich so sehr geschämt und war so wütend, dass sie sich selbst verfluchte und lauter fürchterliche Sachen sagte, bis ich mich neben sie hockte und sie ungeschickt, geradezu affenartig, in den Arm nahm, sodass sie den Kopf an meine Schulter legen konnte und sich endlich beruhigt hat. Ihr lief die Nase, und ich hielt ihr meinen Pyjamaärmel hin, damit sie sich hineinschnäuzen konnte. Sie hat gezittert, doch als ich ihr ihren Bademantel oder eine Decke holen wollte, hat sie sich noch fester an mich geklammert und mich nicht weggelassen. Ich habe noch den leicht muffigen Geruch ihres Haars in der Nase, die Rundung ihrer nackten Schulter lag kühl und glatt wie eine Marmorkugel in meiner Hand. Und düster, erschrocken, wie sprachlose Diener, standen die Flurmöbel im Zwielicht um uns herum.

Ich glaube, ich weiß, was Lydia peinigt, neben jenem durch nichts zu lindernden Schmerz, den sie all diese zehn langen Jahre, seit unsere Tochter starb, in ihrem Herzen nährt. Lydia hat nie an irgendwelche kommenden Welten geglaubt, genauso wenig wie ich, aber ich habe den Verdacht, sie befürchtet, ein grausames Schlupfloch in den Gesetzen von Leben und Tod könnte dafür gesorgt haben, dass Cass nicht ganz gestorben ist, sondern irgendwie noch existiert, gefangen im Lande der Schatten, und dort leidet, die Hälfte der Granatapfelkerne noch im Munde, und vergebens wartet, dass ihre Mutter kommt und sie zurückfordert, damit sie wieder bei den Lebenden sein kann. Doch was jetzt Lydias Grauen ist, war einmal ihre Hoffnung. Wie kann denn jemand sterben, der so lebendig war?, hat sie mich damals in der Nacht in diesem Hotel in Italien gefragt, wohin wir geflogen waren, um Cass’ Leiche einzufordern, und dabei war ihr Ton so wild, ihr Blick so zwingend, dass auch ich einen Moment lang glaubte, es handle sich vielleicht um einen Irrtum, es sei vielleicht die unkenntliche Tochter eines andern gewesen, die sich dort auf den meerumwogten Klippen unter der kahlen kleinen Kirche von San Pietro in den Tod gestürzt hatte.

Wie schon gesagt, Lydia und ich, wir hatten nie an die Unsterblichkeit der Seele geglaubt und nur milde und reichlich von oben herab gelächelt, wenn andere über ihre Hoffnung sprachen, ihre dahingeschiedenen Lieben dermaleinst wiederzusehen, doch nichts vermag das Wachs erstarrter Überzeugungen so zu erweichen wie der Tod des einzigen Kindes. Nach Cass’ Tod – und ich kann diese Worte bis heute nicht geschrieben vor mir sehen, ohne ungläubig zu erschrecken, so unwahrscheinlich kommen sie mir vor, selbst jetzt, da ich sie in dieses Blatt Papier einritze –, danach ertappten wir uns dabei, wie wir zögernd und verschämt begannen, die Möglichkeit einer zwar nicht buchstäblich nächsten, aber doch einer Welt nächst, also neben dieser hier in Erwägung zu ziehen, einer Welt, in der die Geister derer, die nicht mehr hier und doch nicht ganz weg sind, vielleicht ja noch verweilen. Wir hielten uns an allem fest, was wie ein Zeichen aussah, an jedem noch so vagen Omen, an den leisesten Andeutungen. Zufälle waren nicht mehr, wie bisher, bloß Fältchen in der sonst so gleichmütig plausiblen Oberfläche der Realität, sondern Teile eines Codes, groß und drängend, so etwas wie verzweifelte Signale von der anderen Seite, die wir – es trieb uns schier zum Wahnsinn – einfach nicht entschlüsseln konnten. Wie eifrig hörten wir nun hin und ließen alles Sonstige in der Schwebe, wenn wir beiläufig in Gesellschaft andere davon reden hörten, dass auch sie jemanden verloren hatten, wie atemlos hingen wir an ihren Lippen, wie gierig lasen wir in ihren Mienen, um zu sehen, ob sie tatsächlich daran glaubten, dass die, die sie verloren hatten, nicht ganz verloren waren. Bestimmte Anordnungen angeblich zufälliger Objekte trafen uns mit runischer Gewalt. Besonders jene großen Vogelschwärme, Stare waren es, glaube ich, die sich an manchen Tagen draußen überm Meer zusammenscharten, in amöbenhaft waberndem Schwarz herabstießen und dann in perfekter, spontaner Koordination wirbelnd eine Folge von Ideogrammen an den Himmel zu schreiben schienen, die zwar allein an uns gerichtet, aber doch allzu rasch und flüchtig hingeworfen waren, als dass es uns hätte gelingen können, sie zu deuten. All dieses Nichtentzifferbare war eine Qual für uns.

Ich sage uns, aber natürlich haben wir nie über diese kläglichen Hoffnungen auf einen Fingerzeig aus dem Jenseits gesprochen. Die Trauer erzeugt so eine eigenartige Befangenheit zwischen den Trauernden, fast schon eine Verlegenheit, die sich nicht leicht erklären lässt. Ist es die Angst, dass solche Dinge, wenn sie einmal ausgesprochen sind, nur noch mehr Gewicht bekommen, zu einer noch schwereren Bürde werden? Nein, das ist es nicht, nicht ganz. Die Zurückhaltung, das Taktgefühl, die unser beiderseitiges Trauern Lydia und mir auferlegte, war zugleich ein Stück weit Großmut, war das, was den Kerkermeister auf Zehenspitzen an der Zelle vorübergehen lässt, in welcher der Delinquent in seiner letzten Nacht schläft, und gleichzeitig Ausdruck unserer Furcht, wir könnten die dämonischen Folterknechte aufschrecken, deren spezielle Pflicht darin bestand, uns zu quälen, und sie anstacheln zu noch intensiveren Exerzitien. Doch auch unausgesprochen wusste jeder, was der andere dachte, und, schmerzhafter noch, was der andere fühlte – denn das ist ein weiterer Effekt unserer geteilten Sorge: diese Empathie, diese traurig-düstere Telepathie.

Ich denke an den Morgen nach Lydias allererstem nächtlichen Wüten, als sie von ihrem Kissen hochgefahren war, überzeugt, dass unsere jüngst verstorbene Tochter noch am Leben sei und sich irgendwo im Haus befinde. Selbst als der Schock vorüber war und wir uns ins Bett zurückgeschleppt hatten, konnten wir nicht wieder einschlafen, nicht richtig – Lydia schluchzte immer noch weiter, es hörte sich an, als ob sie einen Schluckauf hätte, und mir pochte das Herz wie rasend –, sondern lagen lange stocksteif auf dem Bett, als übten wir schon für den Tag, an dem wir beide Leichen sind. Die Vorhänge waren dick und fest geschlossen, und dass bereits der Morgen graute, merkte ich erst, als ich sah, wie über mir ein hell schimmerndes Bild sich formte, das sich immer weiter ausbreitete, bis es beinah die ganze Zimmerdecke einnahm. Anfangs hielt ich es für eine Halluzination, die mir mein vom Schlafentzug zermürbtes, noch halb verdrehtes Bewusstsein vorspiegelte. Auch konnte ich mir keinen Reim darauf machen, wo oben und wo unten war – kein Wunder, denn das Bild stand auf dem Kopf, wie ich nach ein paar Augenblicken registrierte. Die Sache war nämlich die, dass die nadelöhrgroße Öffnung zwischen den Vorhanghälften einen schmalen Lichtstrahl einließ, der den Raum in eine Camera Obscura verwandelte, und das dort oben über uns war eine umgekehrte Spiegelung der Außenwelt. Da war die Straße unterm Fenster mit ihrem blaubeerblauen Asphalt und, näher dran, ein glänzender schwarzer Huckel, der zum Dach unseres Autos gehörte, und die einzelne Weißbirke gegenüber, schlank und fröstelnd wie ein nacktes junges Mädchen, und hinter alledem die Bucht, die zwischen den zwei Anlegern, dem Nordpier und dem Südpier, steckte wie zwischen Daumen und Zeigefinger, und dahinter dann das blassere Azur der See, die am nicht sichtbaren Horizont unmerklich in den Himmel überging. Wie deutlich all das war, wie scharf umgrenzt! Ich sah die den Nordpier säumenden Schuppen mit ihren matt im ersten Licht der Sonne leuchtenden Asbestdächern und leeseitig des Südpiers die stachligen bernsteinfarbenen Masten der einander sacht anrempelnden Segelboote, die dort vor Anker lagen. Mir war, als könnte ich sogar die kleinen Wellen auf dem Wasser sehen, und hier und da ein wenig munter hingetupften Schaum. Noch immer in dem Glauben, dass ich wohl träumen müsse oder einer Täuschung aufgesessen sei, fragte ich Lydia, ob auch sie diese strahlend helle Fata Morgana sehe, und sie sagte ja, ja, und dann fasste sie nach meiner Hand und hielt sie fest. Wir redeten im Flüsterton, als könnte dieses fragile Arrangement aus Licht und allen Farben des Regenbogens durch unser bloßes stimmliches Agieren in Trümmer gehen. Das Ding schien innerlich zu zittern, alles daran schien leise zu vibrieren, als wären das, was wir da sahen, die wimmelnden Lichtteilchen selbst, die strömenden Photonen, und das stimmte ja wohl, streng genommen, auch. Und doch war es gewiss, das fühlten wir, gewiss nicht nur eine Naturerscheinung, für die es eine ganz einfache, von einem leisen Hüsteln angekündigte und von einem entschuldigenden Brummen gefolgte wissenschaftliche Erklärung gäbe – das hier war gewiss etwas, das uns gegeben war, eine Gabe, ein Gruß, mit anderen Worten ein sicheres Zeichen, gesandt, uns zu trösten. Wie erstarrt lagen wir da und sahen zu, ich weiß nicht mehr, wie lange, ach, noch ziemlich lange. Als die Sonne aufging, verfestigte sich die verkehrte Welt da oben über uns und räumte nach und nach die Zimmerdecke, bis sie an einer Kante einzurasten schien und stetig die Wand hinabzugleiten begann und sich zu guter Letzt in den Teppich ergoss und verschwunden war. Sogleich standen wir auf – was hätten wir auch weiter tun sollen? – und fingen an mit unseren alltäglichen Verrichtungen. Waren wir getröstet? Fühlten wir uns erleichtert? Ein bisschen, bis das Wunder jenes Schauspiels, das uns beschert gewesen war, begann, sich aufzulösen, wegzurutschen, zu entgleiten und aufzugehen in der normalen, faserigen Struktur der Dinge.

Unsere Tochter starb auch an der Küste, an einer anderen Küste, bei Porto Venere, was, falls Sie es nicht wissen, eine alte ligurische Hafenstadt an der Spitze einer Landzunge ist, die sich bis in den Golf von Genua erstreckt, gegenüber von Lerici, wo Shelley, der Dichter, ertrank. Die Römer kannten es als Veneris Portus, denn vor langer Zeit gab es dort einen Schrein für diese bezaubernde Göttin auf dem trüben Felsvorsprung, wo heute die dem Apostel Petrus gewidmete Kirche San Pietro steht. Die Byzantiner hatten ihre Flotte in der Bucht von Porto Venere stationiert. Der Ruhm ist längst verblasst, und heute ist es nur noch eine leicht melancholische, vom Salz gebleichte Stadt, die sehr beliebt ist bei Touristen und für Hochzeitsfeiern. Als man uns unsere Tochter im Leichenschauhaus zeigte, hatte sie kein Gesicht mehr: Die Felsen von San Pietro und die Wogen der See hatten es ausgelöscht und sie in antlitzloser Anonymität zurückgelassen. Aber sie war es, ganz gewiss, da gab es keinen Zweifel, trotz der verzweifelten Hoffnung ihrer Mutter auf einen Irrtum bei der Identifizierung.

Warum Cass ausgerechnet in Ligurien war, haben wir nie herausgefunden. Sie war siebenundzwanzig und irgendwie so was wie eine Wissenschaftlerin, wenn auch einigermaßen sprunghaft – sie hatte bereits seit ihrer Kindheit am Mandelbaum-Syndrom gelitten, einem seltenen psychischen Defekt. Was weiß man schon über einen anderen Menschen, selbst wenn’s die eigene Tochter ist? Ein kluger Mann, dessen Namen ich vergessen habe – mein Gedächtnis ist mittlerweile das reinste Sieb –, stellte einst die vertrackte Frage nach der Länge einer Küstenlinie. Wahrlich keine schwere Aufgabe, möchte man meinen, leicht zu lösen für einen, sagen wir mal, einen professionellen Landvermesser mit seinem Perspektiv und seinem Bandmaß. Doch überlegen Sie einen Augenblick. Wie fein kalibriert muss so ein Bandmaß sein, dass es mit diesen ganzen Ecken und Winkeln klarkommt? Und die Ecken haben Ecken, die Winkel Winkel und immer so weiter, bis in alle Ewigkeit, oder zumindest bis zu der nicht klar bestimmten Grenze, wo die Materie ganz allmählich, nahtlos, wie man so sagt, übergeht in die dünne Luft. Ähnlich verhält es sich auch mit den Dimensionen eines Lebens, wo man auf einer bestimmten Ebene innehält und einfach sagt, das war sie, unsere Cass, obwohl man selbstverständlich weiß, sie war es nicht.

Sie war schwanger, als sie starb. Das war ein Schock für uns als Eltern, ein nachträglicher Schock, zusätzlich zu der Katastrophe ihres Todes. Ich würde gerne wissen, wer der Vater war, der nicht werdende Vater; ja, das würde ich tatsächlich sehr gern wissen.

Die ominöse Filmfrau hat noch einmal angerufen, und diesmal war ich zuerst am Telefon, bin von meinem Bodenstübchen aus die Treppen hinuntergerast, die Knie wie Ellenbogen in Bewegung – und da erst nahm ich meinen Eifer wahr und schämte mich ein wenig. Ihr Name, sagte sie, sei Marcy Meriwether, sie rufe aus Carver City an der Küste Kaliforniens an. Nicht mehr jung, Raucherstimme. Sie fragte, ob Mr Alexander Cleave persönlich am Apparat sei, der Schauspieler. Ich überlegte, ob etwa einer meiner Bekannten mir einen Streich spielen wollte – die Leute am Theater haben eine bedrückende Freude daran, andere zum Besten zu halten. Sie schien verstimmt, weil ich sie nicht zurückgerufen hatte. Ich beeilte mich zu erklären, meine Frau habe ihren Namen nicht richtig verstanden, was für Ms Meriwether das Stichwort war, ihn mir halb genervt, halb spöttisch zu buchstabieren, was entweder bedeuten konnte, dass sie mir meine Ausrede, die sich selbst für meine Ohren lasch und unglaubwürdig anhörte, nicht abnahm, oder dass sie es einfach leid war, ihren zwar durchaus einschmeichelnden, aber doch auch etwas albernen Namen buchstabieren zu müssen, weil die Leute entweder nicht richtig hinhörten oder aber ihren Ohren nicht trauten und ihn jedenfalls beim ersten Mal nicht richtig mitbekommen hatten. Sie ist bestimmt in leitender Position, eine wichtige Frau bei Pentagram Pictures, einer unabhängigen Produktionsfirma, die einen Film drehen will, der auf der Biografie eines gewissen Axel Vander basieren soll. Auch diesen Namen buchstabierte sie mir, langsam, als sei sie mittlerweile überzeugt, es mit einem Schwachkopf zu tun zu haben, was ja auch durchaus verständlich ist bei jemandem, der sein Leben lang mit Schauspielern gearbeitet hat. Ich gab zu, nicht zu wissen, wer Alex Vander ist oder war, was sie indes als belanglos abtat, und sie erklärte, sie werde mir Material über ihn schicken. Sie lachte trocken auf, als sie das sagte, keine Ahnung, warum. Der Film solle Erfindung der Vergangenheit heißen, kein sehr eingängiger Titel, dachte ich, sagte es aber nicht. Regie führen solle Toby Taggart. Auf diese Ankündigung folgte ein langes, abwartendes Schweigen, das auszufüllen sie, so viel war klar, von mir erwartete, aber das konnte ich nicht, denn auch von diesem Toby Taggart hatte ich noch nie gehört.

Ich nahm an, Ms Meriwether sei inzwischen entschlossen, sich nicht mehr weiter mit einem wie mir abzugeben, der ja offensichtlich überhaupt nicht Bescheid wusste, stattdessen aber versicherte sie mir, ganz im Gegenteil, alle an dem Projekt Beteiligten fänden die Aussicht, mit mir zu arbeiten, ungemein spannend, und ich sei für diese Rolle natürlich nicht nur die erste, sondern auch die einzig naheliegende Wahl. Diese Schmeichelei quittierte ich pflichtschuldig mit einem dankbaren Schnurren, um sodann, zaghaft zwar, doch in für meine Begriffe keineswegs rechtfertigendem Ton zu erwähnen, dass ich aber noch nie bei einem Film mitgespielt hatte. War das, was ich darauf am anderen Ende hörte, etwa ein rasches Luftholen? Ist es denn möglich, dass eine so erfahrene Filmfrau, wie Ms Meriwether es doch sicher war, einem Schauspieler gerade eine Hauptrolle anbot, ohne über diesen Punkt im Bilde zu sein? Das sei schon in Ordnung, sagte sie, absolut in Ordnung; Toby wolle sogar unbedingt jemanden, der neu auf der Leinwand sei – ein unbekanntes Gesicht – ich bin immerhin in den Sechzigern – eine Behauptung, der sie, das merkte ich, ebenso wenig Glauben schenkte wie ich selbst. Und dann legte sie plötzlich auf, und dies so abrupt, dass ich mir nur noch die Augen reiben konnte. Das Letzte, was ich von ihr hörte, während der Hörer schon auf die Gabel fiel, war der Beginn eines heiser rasselnden Hustenanfalls. Und wieder fragte ich mich voller Unbehagen, ob das womöglich alles nur ein dummer Streich war, befand jedoch, ohne irgendeinen vernünftigen Gegenbeweis, es sei keiner.

Axel Vander. So, so.

Mrs Gray und ich, wir hatten unsere erste – wie soll ich es nennen? Unsere erste Begegnung? Das klingt mir zu vertraulich und zu unverblümt – denn schließlich war das ja noch keine leibhaftige Begegnung – und gleichzeitig auch zu prosaisch. Was es auch war, wir hatten es an einem pastellfarbenen Apriltag bei Windböen und Regenschauern, als der Himmel weit und frisch gewaschen war. Ja, wieder mal April; irgendwie ist in dieser Geschichte immer April. Ich war unterdessen ein raues Bürschlein von fünfzehn Jahren, und Mrs Gray war eine voll erblühte verheiratete Mittdreißigerin. Ich war mir sicher, dass unsere Stadt eine derartige Liaison noch nie erlebt hatte, doch da lag ich wohl falsch, denn es gibt nichts, was es nicht schon mal gegeben hat, abgesehen von dieser einen Sache, die im Paradies geschah und mit der die ganze Katastrophe ihren Anfang nahm. Es dauerte freilich seine Zeit, bis es in der Stadt herum war, und ohne die Tratschlust und unstillbare Neugier einer gewissen Schnüfflerin hätte vermutlich überhaupt nie jemand irgendwas davon erfahren. Doch hier kommt das, woran ich mich erinnere, was ich im Gedächtnis bewahrt habe.