Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

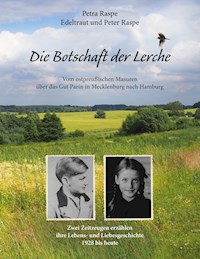

In den letzten Kriegswochen 1945 begegnen sich zwei Sechzehnjährige, Edeltraut und Peter, beide 1928 geboren. Sie erzählen ihre Lebens- und Liebesgeschichte, die bis heute andauert. Edeltraut verbringt ihre Kindheit in Talken auf dem Bauernhof ihrer Eltern. Er liegt an einem See, in der Natur des südlichen Masuren, des damaligen Ostpreußens. Es ist ein einfaches, naturverbundenes Leben, ohne Elektrizität und fließend Wasser. Doch die kleinteilige, vorindustrielle Landwirtschaft ist nachhaltig, vielfältig, ökologisch und fast autark. Als die Rote Armee im Januar 1945 Ostpreußen erreicht, flieht Edeltraut zusammen mit ihrer Schwester mit Pferd und Wagen. Ihre zwei Monate andauernde Flucht aus Ostpreußen, über das Eis des Frischen Haffs und durch Pommern wird zu einem Wettlauf gegen die Frontlinien, bis sie auf dem Gut Parin ein vorläufiges Ende findet. Peter wird in London geboren, wächst in Hamburg und auf dem Gut Parin in Mecklenburg auf, das sein Vater gepachtet hat. Aus den Augen des heranwachsenden Kindes wird der Gutsbetrieb und das Leben auf Parin erfahrbar gemacht. Peter entwickelt eine innige Beziehung zur Natur und den Landschaften Parins, die ihm helfen, die tragischen Ereignisse in seiner Familie zu überstehen. Edeltraut und Peter erleben einen intensiven gemeinsamen Sommer auf Parin, der mit dem Ausbruch einer Typhus- und Diphtherieepidemie jäh endet. Sie werden durch Enteignung und Vertreibung voneinander getrennt, doch ihre Liebe führt sie immer wieder zueinander. Im letzten Teil des Buches wird erzählt, wie es ihnen gelingt, sich aus dem Nichts ein neues Zuhause aufzubauen. Auf der Basis von Oral History hat Petra Raspe die Zeitzeugenberichte ihrer Eltern zu einer zusammenhängenden, authentischen Erzählung verknüpft. Sie ist eingebettet in den historischen Kontext und verbunden mit einer ökologischen Interpretation, die ein tieferes Verständnis der Natur und einen anderen Umgang mit ihr einfordert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 558

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für unsere Familie

Inhalt

Prolog

ERSTER TEIL

Edeltraut erzählt

ZWEITER TEIL

Peter erzählt

DRITTER TEIL

Edeltraut und Peter erzählen

Nachwort

Anmerkungen

Prolog

Nebel – Leben

Urplötzlich kam er, der Nebel, überquerte vor uns als kleines Wölkchen bodennah die polnische Landstraße, um sich auf der anderen Seite in die dämmrig grünen Wiesen zu legen.

Wir hätten gewarnt sein können, doch während meine Hände am Steuer blieben, wanderte der Blick zu den Nebelschleiern, unzählige masurische Wassertröpfchen, die auf beiden Seiten der Straße dicht über der Erde schwebten, leicht und malerisch verspielt. Neugierig kamen sie näher, berührten das metallisch gläserne Wesen, in dem wir saßen, hüllten uns ein.

Die schmale Straße war kaum zu erkennen, doch wir waren den ganzen Tag gefahren und wollten die im Voraus gebuchte Unterkunft noch erreichen. Vom Rücksitz hörten wir ein leises Schnarchen meines Vaters und auch meine Mutter hatte aufgehört zu erzählen. Unsere Gedanken begannen sich selbstständig zu machen, verschwanden zuweilen und kehrten auf den Lichtstrahlen des Mondes, die nur mühsam den Nebel durchdrangen, zurück zu uns. Bizarre Wesen streckten ihre verästelten Arme aus, schüttelten sich und knorrige Stämme blickten uns an, mit uralten, wissenden Augen. Schwerter blitzten auf, flogen durch die Luft, kämpften, durchschlugen Masken und Schilde und aus der Ferne erklang der Schrei eines Käuzchens, klagend und menschlich.

Weich rollten wir über dicke Nebelpolster, mal etwas bergauf, dann wieder bergab und manchmal schien es uns, als würden wir abheben von der Erde und von jeder kleinen Anhöhe ein Stück weit schweben und hineingleiten in eine seltsame, fremde Welt, in der die Zeit stehen geblieben schien.

Plötzlich sahen wir ein grelles Licht, das uns entgegen kam und dann ein zweites, welches sich neben das erste schob und mit einer Geschwindigkeit, die uns den Atem nahm, direkt auf uns zuraste. Reflexartig versuchte ich an den äußersten Straßenrand auszuweichen, abzubremsen und dann war es schon vorbei, das überholende, uns entgegenkommende Fahrzeug, war mit einem scharfen Rauschen auf der Mitte der Fahrbahn zwischen uns hindurch gebrettert.

„Na großartig!“, sagte meine Tochter, „solche Fahrmanöver finde ich schon tagsüber grenzwertig!“ Ich sagte gar nichts, ergriff die nächste Gelegenheit, um in einen Waldweg abzubiegen, hielt den Wagen an, ließ die Scheibe hinunter und atmete tief die kühlende Waldluft ein. „Ich glaube wir haben uns verfahren.“

Durch die Zweige rieselte das Licht eines fast vollen Mondes, es raschelte und knackte um uns herum. „Wir sollten in unserem Hotel anrufen und Bescheid sagen, dass wir etwas später ankommen!“, meldete sich meine Mutter zu Wort. „Hier gibt es kein Netz“, antwortete das für einen Moment vom bleichen Kunstlicht angestrahlte Gesicht meiner Tochter.

Wieder zurück auf der Landstraße spähten wir angestrengt in die beginnende Nacht und übersahen trotzdem beinahe das Ortsschild an einer Abzweigung. Nein, Mikolajki stand dort nicht, aber eine Ortschaft ist besser als weiter durch den Wald zu irren, dachten wir, und bogen auf die kleine Straße ab. Sie führte uns in vielen Biegungen und Windungen weiter in den Wald hinein und wurde schmaler und schmaler. Dunkle Schatten schienen sich um uns herum zu bewegen, es knarrte und wisperte und ich wurde das Gefühl nicht los, beobachtet zu werden. „Da, hast du das gesehen?“ Um uns herum, zwischen den Bäumen, schwebten winzig kleine, leuchtende Wesen, die irrlichternd auftauchten und wieder verschwanden. Und auf halber Baumhöhe glaubte ich ein Gesicht mit großen Augen und langen geflochtenen Haaren zu erkennen.

Verlegen lachten wir beide, nur leise, gegen eine Waldfee war nichts einzuwenden, aber wer weiß, was sich noch in diesem Wald verbarg. Es roch nach feuchtem Moos und Erde und langsam rollten wir weiter, auf weichem Boden durch ein unwirkliches Licht. Uralte Baumriesen raunten von längst vergangenen Zeiten, in denen die Wälder noch weit und undurchdringlich waren.

Dann ganz plötzlich endete der Weg und wir standen direkt an einem riesigen See, auf dem der Mond ein matt glänzendes Band vor uns ausbreitete, das bis zum Horizont führte. Es war so schön, dass unsere Anspannung verschwand und wir aus unserem Auto ausstiegen, um das Wasser zu berühren.

Als wir schon fast das Ufer erreicht hatten, hörten wir auf einmal Schritte und erst jetzt sahen wir etwas weiter links einen hohen Holzzaun, durch dessen großes Tor ein Mann auf uns zu kam. Er sah uns misstrauisch an und fragte etwas in einem alten masurischen Dialekt, der polnisch klang und mich an die Sprachmelodie meiner Oma erinnerte. Nur meine Mutter verstand ihn, aber sie hatte die Sprache ihrer Kindheit verlernt zu sprechen und antwortete auf Deutsch. Das Gesicht des alten Mannes hellte sich auf und freundlich schüttelte er uns die Hände „Bleiben Sie hier, bleiben Sie hier, wir haben noch frei zwei Zimmerchen für Gäste. Es ist nicht gut bei Nacht und Nebel durch Wald zu fahren, zu gefährlich!“

Er setzte sich zu uns ins Auto und geleitete uns durch das Tor, über einen schmalen Weg, bis zu einem kleinen Häuschen, das über und über mit wildem Wein überwuchert war. „Übernachten Sie hier und morgen bei Tageslicht, Sie müssen begrüßen Jez Beldany und Mazurski las und dann Sie können fahren weiter.“ Das Häuschen war einfach und nur mit dem Nötigsten ausgestattet, wir aßen noch etwas von unserem Proviant, legten uns in die bereits bezogenen Betten und fielen sofort in einen tiefen Schlaf.

Im Traum erscheinen die Gestalten des Waldes erneut, sprechen zu mir in verschiedenen fremdartigen Sprachen, mal wirken sie ernst und bedrohlich, mal sind sie freundlich und lachen, zeigen mir glitzernde Fische, die durch den Mondlichtnebel schwimmen, reichen mir blaue und rote Früchte und klares Wasser, das sie aus einem fließenden Waldbach schöpfen.

Als der erste Tropfen meine Lippen berührt, verschwindet der Nebel langsam auf den letzten Strahlen des Mondes und ich sehe ein kleines Mädchen barfuß am Ufer des Sees durch eine bunt-blühende Wiese laufen, die schwarzen Haare zu zwei langen Zöpfen geflochten, fliegen in flimmernder Sommersonne.

Das Mädchen läuft und läuft, es wächst und im Gegenlicht erscheint das Gras auf einmal ganz weiß, Schneeflocken umwirbeln das Mädchen, es stapft jetzt durch tiefen Schnee, eingehüllt in dicke wollene Kleidung. Unbeirrt geht es weiter, Schritt für Schritt, bis es das Wasser erreicht, ein salzig gefrorenes Meer, dessen anderes Ufer nicht zu erkennen ist und sie wartet mit vielen anderen Menschen darauf, es zu Fuß zu überqueren.

Blutrot färbt sich der Himmel im Osten und als das Mädchen endlich das Eis betritt, umhüllt sie die Schwärze der Nacht, durch die nur das leise Schnauben der Pferde, die angstvoll rufenden Stimmen und das Knirschen der Wagenräder auf dem weiß gefrorenen Meereswasser zu hören sind.

Wie ein verletztes Tier streckt sich die Fläche des Eises unter den Füßen und Wagen der Flüchtenden, noch ist es ruhig und hält der Belastung stand, noch lassen die Temperaturen es nicht aus seiner Winterstarre erwachen, doch seine Wunden sind kaum verheilt. Kratertiefe Wunden, durch Fliegerbomben der Menschen verursacht, haben sich mit nur einer dünnen Eishaut verschlossen und die Flüchtenden können sie in der Dunkelheit nicht unterscheiden vom festen Eis.

Mitten auf dem Meer aus Eis, im fahlen Licht zwischen Tag und Nacht, bricht eine dieser Wunden auf, zwei Pferde und ein Teil des Wagens brechen ein und das Mädchen droht mit in die eisige Tiefe abzurutschen.

Instinktiv reagiert das Mädchen, sie handelt schnell, als sie das Krachen der Schollen hört, sie weiß was sie tun muss, denn Wasser dieses urzeitliche Wesen, wandelbar und wild, ist ihr vertraut seit frühster Kindheit und das Wasser lässt sie gehen, nur eines der Pferde versinkt.

So erreicht sie mit ihrer Schwester und anderen Flüchtlingen die Landzunge der Frischen Nehrung vor Tagesanbruch und sie fliehen immer weiter und blicken nicht zurück, zwei Monate lang, bis ihre Flucht ein vorläufiges Ende findet.

Einmal jedoch dreht sich das Mädchen zu mir um, es trägt seine vollen, schneeweißen Haare kurz geschnitten und ich sehe in das noch immer sehr schöne Gesicht meiner achtzigjährigen Mutter und höre ihre Stimme, die von ihrem Leben in einer fernen, anderen Zeit erzählt.

Wie kleine Nebelwölkchen haben mich die Erzählungen meiner Mutter und die meines Vaters begleitet, seit ich ein kleines Kind war, doch nun beginne ich zu lernen, aufmerksamer zuzuhören, nachzufragen, wenn ich ihre ganz persönlichen Erlebnisse noch nicht ganz verstehe und forsche nach im historischen Kontext der vergangenen Jahrhunderte.

Ich halte ihre Stimmen auf verschiedenen Tonträgern fest, wo und wann immer ihre Erinnerungen auftauchen. Sei es beim Schwimmen in einem See, bei Gewitter in einem Restaurant, am Wohnzimmertisch, beim Spaziergang unter alten Bäumen, auf verschneiten Wegen oder wenn sich das Biohotel Gutshaus Parin des 21.Jahrhunderts durch die Erzählungen meines Vaters zurückverwandelt in den Gutshof seiner Kindheit.

Die Erinnerungen meiner Eltern sind durchzogen sowohl von schönen als auch traumatischen Erlebnissen und es ist überlebenswichtig gewesen für sie, dass Momente des Glücks und der Geborgenheit in der Familie überwiegen. Wie Teile eines Puzzles, wie funkelnde Wassertröpfchen, haben sich nach und nach ihre individuellen Geschichten zu einer zusammenhängenden Erzählung zusammengefügt, die gleichzeitig universelle Erfahrungen der Menschen in sich trägt.

Reise nach Masuren 2010

ERSTER TEIL Edeltraut Raspe, geborene Manko erzählt

Erstes KapitelTalken in Ostpreußen

22. Dezember 1928

Wie alle meine Geschwister bin auch ich auf unserem Bauernhof in Talken zur Welt gekommen. Es war ein kalter, ostpreußischer Wintertag, Schnee hatte sich auf die Geschäftigkeit der letzten Tage gelegt und meine Geschwister spannten den Pferdeschlitten an, um zur Weihnachtsfeier in die Schule zu fahren.

Doch meine Mutter, die noch am Vortag unsere frisch geschlachteten Gänse auf dem Markt verkauft, die es noch geschafft hatte all die Pfefferkuchen, Kekse und langen Mohnkuchenbrote für unsere große Familie zu backen, spürte plötzlich das schmerzhafte Drängen ihres zehnten Kindes und wusste, dass ich nicht länger warten würde.

Und so bin ich an einem Samstag, dem 22. Dezembers 1928, auf unserem Hof zur Welt gekommen, als meine Geschwister zur Weihnachtsfeier in der Schule waren.

Meine Mutter war mit meiner Großmutter, der Hebamme und meinem Vater allein und es war auf einmal sehr ruhig, als ich das freundliche Licht unserer Petroleumlampe zum ersten Mal erblickte und es war warm im breiten Bett meiner Eltern, denn unser großer Kachelofen hatte den ganzen Tag über die Hitze der Flammen gespeichert und im Schlafzimmer verteilt.

Und da ich mitten hineingeboren wurde in den ostpreußischen Winter, liebe ich den Schnee noch heute, wenn er in dicken Flocken vom Himmel fällt und auf der festgefrorenen Erde weich unter meinen Füßen knirscht, wie damals bei uns zu Hause, wo er Hügel, Bäume und Sträucher, die Höfe und unseren See verzauberte.

Morgens schlafe ich gerne etwas länger, gemütlich eingekuschelt in Daunenfedern und fühle mich dort immer ganz wohl. Denn wir kleineren Kinder mussten früher so lange im Bett bleiben, bis mein Vater unsere Öfen angeheizt, die älteren Geschwister gefrühstückt hatten und in die Schule gegangen waren.

Bei uns zu Hause war es morgens im Winter ja auch ganz kalt, wir hatten keine Zentralheizung, keine Kanalisation, weder elektrisches Licht noch fließend Wasser und so bin ich mit Kerzenlicht, unseren Petroleumlampen und unseren Öfen aufgewachsen und mit der Stalllaterne, wenn wir nachts rausgingen.

Mein Vater ist auch im Winter immer sehr früh aufgestanden und hat als erstes die Pferde getränkt und gefüttert, dann wurden die Kühe gemolken und versorgt, dann die Schafe, Schweine und alle Puten, Gänse, Hühner und Enten. Mein Vater hat unseren Bauernhof zusammen mit meinen großen Brüdern, meiner Mutter und uns Mädchen, sobald wir etwas älter waren, bewirtschaftet. Wir hatten keine Knechte, Mägde oder andere Bedienstete, wir mussten alleine zurechtkommen.

Aber wir fanden das alles wunderschön, denn direkt vor unserem Haus lag unser großer Talker See. Wenn der See zugefroren war, konnten wir mit unseren Schlitten von der Anhöhe, auf der unser Haus lag, bis mitten auf den See hinunter fahren. Als Kind fand ich den Berg immer ziemlich hoch und steil, doch als wir nach vielen Jahren zum ersten Mal Talken wiedergesehen haben, erschien mir der Berg gar nicht mehr so groß.

Die Kälte hat uns nie etwas anhaben können, denn in unserem Haus stand in jedem Zimmer ein schöner, unterschiedlich hoher Kachelofen. Alle Öfen waren vom Ofensetzer gesetzt, gemauert und an die zwei Schornsteine im Haus angeschlossen worden. Wir hatten warme Wolldecken und Federbetten und draußen hat uns unsere Kleidung aus Schafwolle warm gehalten. Wir waren immer in Bewegung, wir sind auf dem See Schlittschuh gelaufen, wir hatten Skier und meine Brüder haben sich Fahrzeuge gebaut, mit denen sie auf dem Eis segeln konnten und jeden Tag gingen wir zu Fuß am See entlang bis auf die andere Seite des Sees zur Schule. Unser See war umgeben von Feldern und Wiesen und im Sommer haben wir auf unserem Schulweg die Störche beobachtet, die Lerchen und Schwalben, wie sie sich von warmen Winden in die Höhe tragen ließen, wir haben den aufsteigenden Morgentau eingeatmet, den Duft von Wiesenblumen, Heu und erntereifem Getreide.

Bis heute liebe ich, das weiche Wasser eines Sees auf meiner Haut zu spüren, hinauszuschwimmen und mich tragen zu lassen in die Erinnerungen an eine Kindheit, die geprägt war von Wasser und vielfältiger Natur, die wir sehr nah und unmittelbar erlebt haben, zu jeder Tages- und Jahreszeit immer wieder neu und von wilder Schönheit.

Das Dorf, zu dem unser Bauernhof gehörte, lag im südlichen Masuren in der Nähe der Stadt Lyck. Es hieß Talken und bestand nur aus drei Bauernhöfen. Alle drei Höfe lagen nebeneinander, direkt am See.

Unser Bauernhof war ein Erbhof, der bereits über viele Generationen immer an den ältesten Sohn der Familie Manko vererbt worden war. Wir besaßen 120 Morgen Land und alles, was unsere Familie zum Leben brauchte, haben wir auf unseren Feldern und in unserem Garten angebaut, wir haben mit und von unseren Tieren und der Natur gelebt, alles wurde verarbeitet, weiterverwendet, nichts wurde weggeworfen.

In meiner Kindheit lag Talken in Ostpreußen, das bis 1945 ein Teil Deutschlands war, heute gehören Masuren und Talken zu Polen.

Die Namen der Dörfer, Städte und Seen haben sich verändert im Laufe der Zeit.

So hieß zum Beispiel unser Nachbardorf auf masurisch Karbowsken, unter den Nationalsozialisten wurde es in Siegersfeld umbenannt und heute, da es zu Polen gehört, trägt es den Namen Karbowskie.

Die Stadt Lyck heißt heute Elk und aus dem Kleinen Baitkowen See wurde Anfang der 30er Jahre der Kleine Baitenberger See, nach 1945 der Jezioro Karbowskie.

Doch wir nannten ihn einfach „unseren“ Talker See, er hatte eine Länge von gut einem Kilometer und eine Breite von bis zu 500 Metern, also klein war er nur im Vergleich zu manch anderen masurischen Seen.

Den Namen unseres Dorfes Talken gab es schon vor vielen hundert Jahren und so nennen wir es auch heute noch. Denn neben unserer persönlichen Erinnerung verweist der Name Talken auf eine Zeit, in der prußische Stämme die Landschaften des heutigen Masurens bewohnten.

Das prußische Verb „talken“ bedeutet: nachbarschaftliche Hilfe bei der Feldarbeit leisten, die mit einem gemeinschaftlichen Essen vergütet wird.1

Prußische Stämme, Preußen und Ostpreußen,

südliches Masuren

Historischer Kontext 160 bis 1918

In den historischen Landschaften zwischen Weichsel und Memel, von der Ostsee im Norden bis südlich des Spirding Sees, lebten bis ins 13.Jahrhundert verschiedene prußische Stämme, die zu den baltischen Völkern gehörten und deren Sprache mit dem Litauischen, Kurischen und Lettischen verwandt war.2

Sie fanden bereits im Jahre 160 Erwähnung in einer Chronik des griechischen Geographen Ptolemäus und im 10ten Jahrhundert in Berichten verschiedener Missionare, als erste Missionierungsversuche zum Christentum scheiterten.3

Da die prußischen Stämme, die in großen Familienverbänden lebten, keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen haben, gibt es über ihre Kultur und Religion nur verschiedene Deutungen aus mündlichen Überlieferungen.

Vieles weist darauf hin, dass sie eine Naturreligion hatten, in der die Sonne, der Mond, die Sterne, aber auch Vögel, Tiere und heilige Bäume verehrt wurden. Aus ihrer Zeit stammen z.B. die Sonnenwendfeiern, die bis heute in skandinavischen Ländern stattfinden.

Es gab eine Erdgöttin, Potrimpus war der Gott des fließenden Wassers, der Flüsse und Quellen. Den Gott des Donners, Blitzes und des Regens bat man um Hilfe bei der Aussaat und der Ernte. Zwischen den Halmen der Getreidefelder lebte Jawinna, ein weibliches, göttliches Wesen, das die Ähren entstehen und wachsen ließ. Ihr zu Ehren wurde am Ende der Ernte jedes Jahr ein kleiner Teil des Getreides auf den Feldern stehen gelassen, als Nahrung, als Dank und als Geschenk.

Viele Stämme bestatteten ihre Toten auf Erdhügeln, sogenannten mogilys, die sich in direkter Umgebung ihrer Dörfer befanden, damit ein Teil der Seele der Verstorbenen in Kontakt mit den Lebenden bleiben konnte. 4

Im 13. Jahrhundert lag südlich des Gebietes, in dem die prußischen Stämme lebten, das polnische Herzogtum Masowien, im Westen erstreckten sich verschiedene Königreiche und Herzogtümer des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, im Nordosten lebten Kuren und baltische Litauer.

Als im Jahr 1226 der Herzog von Masowien den katholischen Deutschen Orden um Hilfe gegen die heidnischen Prußen bat, sicherte der römisch-deutsche Kaiser Friedrich II. dem Deutschen Orden alle Eroberungen in Preußen zu und bis Ende des 13ten Jahrhunderts wurden fast alle der sich widersetzenden prußischen Stämme gewaltsam unterworfen und christianisiert.

Das eroberte Land wurde vom Deutschen Orden besiedelt und nach seinen Ureinwohnern Preußen benannt.5 Die neuen Herrscher und Überbringer der christlichen Religion verboten den dort lebenden Menschen, an ihren alten Glaubensvorstellungen festzuhalten und ihre Bräuche und die religiösen Handlungen weiter auszuüben, diese wurden nun als Zauberei und Wahrsagerei verfolgt.

Viele der heiligen, hunderte Jahre alten Eichen, unter denen die Menschen beteten und Opfer darbrachten, wurden gefällt.6

Nur im südöstlichen Masuren, dort wo Talken liegt, gelang es den prußischen Stämmen der Galinder und Sudauen, einige Jahrzehnte länger den Eroberern standzuhalten, da die undurchdringlichen Wälder, die vielen Seen, Sümpfe und Flüsse ihnen Schutz boten.7

Noch im 13.Jahrhundert war diese Landschaft zu 95% von Wald bedeckt, ein Laubmischwald bestehend aus Eichen, Weißbuchen, Birken, Erlen, Ulmen und Linden.8 Die Menschen in dieser Zeit lebten in einer engen Beziehung zur Natur, zum Wald und zum Wasser. Sie trieben ihr Vieh auf Waldweiden, bauten Getreide an, betreuten Bienenvölker und sammelten Waldfrüchte sowie Brenn- und Nutzholz für den eigenen Bedarf. 9

Aber auch nachdem diese letzten prußischer Stämme unterworfen waren, siedelte der Deutsche Orden überwiegend im westlichen und nordwestlichen Preußen, die Nachkommen der Galinder und Sudauer in ihren abgelegenen Landschaften wurden weitgehend in Ruhe gelassen.

In die „große Wildnis“ des südlichen Masuren kamen erst im Verlauf des 14ten und 15ten Jahrhundert Einwanderer, vor allem aus dem polnischen Masowien. Sie brachten ihre polnische Sprache und ihre katholische Religion mit. Der Name Masuren lässt sich aus dem Namen Masowien ableiten. Der Anteil der prußischen Bevölkerung in Masuren blieb jedoch weiterhin stark. 10

1525 wandelte Herzog Albrecht von Preußen den katholischen Deutschen Ordensstaat in das weltliche Herzogtum Preußen um und übernahm den Protestantismus Luthers. 11 Da die Lehre Luthers in allen Landesteilen Preußens verbreitet werden sollte, ließ Herzog Albrecht von Preußen die wichtigsten Werke Luthers, die Bibel und das Gesangbuch von der deutschen Sprache ins Prußische und ins Polnische übersetzen. Diese Arbeit leisteten sogenannte Tolken, die mehrerer Sprachen mächtig waren. Tolken ist die prußische Bezeichnung für Übersetzer. 12

Mündliche Überlieferungen, die der preußische Historiker Max Toeppen sammelte, zeigen, dass der alte Glaube der Prußen zwar verboten blieb, im Verborgenen jedoch weiter lebte und sich bis weit über das 17.Jahrhundert hinaus erhalten hat, auch wenn mit der Zeit eine Vermischung verschiedener Glaubensvorstellungen stattfand. Noch im 17. Jahrhundert suchten die Masuren heidnische Waidler oder Waidlerinnen auf, von denen sie spirituelle und heilkundliche Hilfe bei Krankheit oder Not erbaten. Diese wurden auch bei Aussaat und Ernte um ihren Rat gefragt und sie segneten sowohl die Menschen als auch das Vieh.

Auch die heiligen Stätten waren an manchen Orten erhalten geblieben. Max Toeppen zitiert den Bericht eines protestantischen Geistlichen aus dem Jahr 1657, in dem dieser einen Mann nach den Gründen seiner Verehrung eines heiligen Baumes befragt. Der Mann antwortete, dass er im Baum Gott verehre, so wie er es von seinen Eltern und Vorfahren gelernt habe. Er rechtfertigte diese Verehrung damit, „daß sie so wenig sündigten wider Gott, daß sie ihm, dem Baum nichts Leides thäten (und darinnen, sagte er, bestände alle Verehrung.)“

Und er sagte, „daß Gott bei diesen Eichen einen Engel öfters bestellet“, der den Guten Gutes und denen, die dem heiligen Baum Schaden zufügten, Böses täte. 13

Als der preußische Kurfürst Friedrich Wilhelm sich in der Zeit des Zweiten Schwedisch-Polnischen Krieges (1656 -1660) auf die Seite Schwedens begab, wurde Masurens Bevölkerung von Verwüstung, Tod und Leid überzogen.

Im kollektiven Gedächtnis ist bis heute der Tatareneinfall geblieben. Die Tataren kämpften im polnisch-litauischen Heer und zogen plündernd und brandschatzend auf eine besonders grausame Weise durch Masuren. Viele Masuren wurden erschlagen, in die Sklaverei verschleppt und fielen dem nachfolgenden Hunger und der Pest zum Opfer.

Dörfer und Städte waren zerstört, die Felder lagen „wüst“, Masuren hatte in den Jahren 1656/57 mehr als die Hälfte seiner Bewohner verloren. 14

Um das verwüstete und entvölkerte Land des Königreichs Preußen erneut zu besiedeln, die brachliegenden Felder und Höfe wieder aufzubauen, wurde verfolgten Protestanten aus verschiedenen Ländern Zuflucht gewährt.

Im 17ten und 18ten Jahrhundert kamen litauische und deutsche Siedler, polnische, böhmische und Schweizer Protestanten nach Masuren 15, im Jahr 1685 fanden etwa 8000 protestantische Hugenotten aus Frankreich Aufnahme im Osten Preußens, und als 1732 aus dem katholischen Salzburger Land 20 000 protestantische Bauern vertrieben wurden, wurden sie im Königreich Preußen aufgenommen, einige von ihnen ließen sich auch im südlichen Masuren nieder.16

In den abgelegenen, noch immer wilden und dünn besiedelten Landschaften Masurens lebten in diesen Jahrhunderten Menschen verschiedener Völker, Ethnien, Kulturen und Sprachen erstaunlich friedlich neben und miteinander. Die Urbevölkerung der prußischen Stämme hatte sich mit Deutschen und Polen, aber auch mit Litauern und protestantischen Emigranten aus Böhmen, Frankreich und Salzburg vermischt.

Die Menschen fühlten sich einander verbunden durch eine große Nähe zur Natur und eine tiefe Religiosität. In den gemeinsamen protestantischen Glauben der Masuren wurden sowohl Elemente vorchristlicher Naturreligion als auch katholische Bräuche und Mythen integriert. Der preußische Historiker Max Toeppen zählte die Masuren zu den „Naturvölkern“ 17 Vielleicht machte auch die Erfahrung von Verfolgung und Vertreibung, so unterschiedlich sie auch sein mochte, die Menschen toleranter und offener und vielleicht spürten sie, dass Gott für alle Menschen und alles Leben erfahrbar ist, egal mit welchem Namen und auf welche Art und Weise sie ihn anriefen.

In der damaligen Grenzregion Deutschlands zu Polen entwickelte sich eine eigenständige, vielseitige und selbstbestimmte masurische Kulturtradition.

Diese kulturelle Vielfalt des kleinen „Naturvolkes“ der Masuren ist nach 1945 verschwunden. Andreas Kossert, Autor von: „Masuren. Ostpreußens vergessener Süden“ 18, hat den Menschen des südlichen Masuren ein historisches, Siegfried Lenz, der aus Lyck in Ostpreußen stammende Schriftsteller, hat ihnen ein literarisches Denkmal gesetzt. 19

In unserem Buch wollen wir, am Beispiel der Bauernfamilie Manko, Menschen des damaligen südlichen Masuren selber zu Wort kommen lassen. Die Erzählungen sind Ausdruck gelebter Zeitgeschichte und fügen der Erinnerung ein authentisches Zeugnis hinzu.

Unsere Familie war evangelisch seit vielen Generationen. In der evangelischen Kirche in Baitkowen (Baitenberg) sind wir Kinder getauft und konfirmiert worden und meine ältesten Schwestern haben dort geheiratet. Meine Mutter war auf eine spirituelle und individuelle Weise tief religiös, mein Vater sehr naturverbunden und er betrachtete das göttliche Wirken zuweilen mit einem feinen Humor.

Meine Eltern und wir Kinder haben deutsch und polnisch gesprochen. Meine Großmutter jedoch, die genauso wie wir in Masuren, in Ostpreußen geboren worden war, sprach nur polnisch. Wenn die Saisonarbeiter aus dem nahegelegenen Polen kamen, um uns im Sommer bei der Ernte zu helfen, haben sie uns gesagt, sie könnten uns gut verstehen, aber richtiges Polnisch sei das nicht, was wir sprechen. Das hatte folgende Gründe: Da das südliche Masuren, in dem Talken lag, bereits ab dem 14.Jahrhundert überwiegend durch Einwanderer aus dem angrenzenden, polnischsprachigen Masowien besiedelt worden war, hatten die Einwanderer ihre masowische Sprache mitgebracht und diese unverändert über die Jahrhunderte erhalten.„Masowische Dialekte des 14.und 15.Jahrhunderts bildeten die Ursprünge des masurischen Polnisch.“ 20

So haben meine Großmutter, meine Eltern und wir Kinder einen masurischen Dialekt der polnischen Sprache und meine Eltern und wir Kinder außerdem einen masurischen Dialekt der deutschen Sprache gesprochen und in beiden Sprachen haben einzelne prußische Wörter überlebt.

Die Familie Manko lebte seit vielen Generationen auf unserem Hof. Wann unsere Ahnen und von wo sie eingewandert sind oder ob die Manko-Vorfahren möglicherweise schon seit Zeiten der Prußen in Talken lebten, haben wir noch nicht herausfinden können.

Auch meine Mutter, eine geborene Janutta, kam aus einer angesehenen Bauernfamilie, die ihren Erbhof nach Kölmer Recht erworben hatte. Ihr Großvater hatte den Beruf des Lehrers. Unter den Frauen, die in die Familien Manko und Janutta eingeheiratet hatten, finden sich in unserem Stammbaum, der bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts zurückreicht, Namen, die einen polnischen Ursprung vermuten lassen, wie Stodolik oder Moyzszyck. Aber auch französisch oder slawisch klingende Namen wie Dubiss, Gogoll und Gollop gibt es unter meinen Vorfahren.

Diesen Bauernfamilien ist es gelungen, bis Mitte des letzten Jahrhunderts tief verbunden mit und von der Natur zu leben. Sie verfügten über ein uraltes Wissen, großes handwerkliches Geschick und haben es verstanden nachhaltig und ökologisch zu wirtschaften, die Umwelt zu schonen und die Vielfalt und Schönheit der Natur zu erhalten. Sie mussten hart arbeiten, waren sehr fleißig, doch ihre an den Rhythmus der Natur angepasste Lebensweise schenkte ihnen auch Phasen der Ruhe und eine große Lebensfreude.

Über die Jahrhunderte hatten sie einen starken Überlebenswillen und eine zähe Gesundheit entwickelt, um Kriege, Seuchen und Verfolgung zu überstehen und ihnen gelang es mit erfinderischem Geist und Klugheit, ihre Eigenständigkeit und Selbstbestimmtheit zu erhalten, jahrhundertealte Kulturtraditionen zu verbinden und zu bewahren.

Kurzer Überblick Von etwa 160 bis Ende des 13. Jahrhunderts besiedelten prußische Stämme die oben genannten historischen Landschaften

Von Ende des 13. Jahrhunderts bis 1525 war Masuren Teil des Deutsch-Orden Gebietes.

Von 1525 – 1701 gehörte Masuren zum Herzogtum Preußen,

von 1701 bis 1871 zum Königreich Preußen.

1815 entstanden die Bezeichnungen West- und Ostpreußen für die westlichen und östlichen Landesteile Preußens.

Von 1871 bis 1918 waren Masuren und Ostpreußen preußische Provinz im Deutschen Kaiserreich.

Unser Bauernhof am Talker See

Erinnerst du dich noch an die schmale Straße, auf der wir im Mai 2010, du, Janina, Peter und ich nach Talken gefahren sind? Diese Straße gab es schon vor dem Krieg, als ich noch ein kleines Kind war. Wir nannten sie Chaussee damals, obwohl es nur ein kleiner unbefestigter Landweg war, auf dem wir von Talken nach Lyck oder Mostolken oder anderswohin fahren konnten.

Von der Chaussee zweigte zu jedem Bauernhof ein kleiner Privatweg ab und so kam man zwischen unseren Feldern hindurch zu unserem Hof, der wie die meisten der Bauernhöfe in Ostpreußen aus verschiedenen Gebäuden bestand und in der Form eines nahezu geschlossenen Vierecks gebaut war.

Von Norden konnte man nur durch das große Scheunentor auf den Hof gelangen, doch die zwei hohen Flügel des Tores standen Tag und Nacht offen.

Nur im Winter und später im Krieg wurden die Zugänge zum Hof von beiden Seiten geschlossen, also auch der zweite Eingang nach Süden zum See hinunter.

So kam man durch die Scheune auf unseren Hof und stand in einem großen Innenhof, der teilweise mit Natursteinen gepflastert und teils aus festgetretener Erde bestand. Dieser Hofplatz war umschlossen von den verschiedenen Gebäuden, die zu unserem Bauernhof gehörten.

Über die gesamte Nordseite erstreckte sich unsere große Scheune, an die sich nach Westen ein Holzschuppen und das lange Gebäude unseres großen Pferdestalls anschlossen. Im Holzschuppen befand sich außer dem Feuerholz auch die Werkstatt meines Vaters. Im Pferdestall standen nicht nur unsere Pferde, sondern dort waren auch die Ställe der Schweine, Gänse, Puten und Enten untergebracht. Ein kleiner Torfschuppen verband den Pferdestall mit dem Kuhstall im Süden. Nach Osten begrenzte der Wagenschuppen und unser Waschhaus den Hof.

Im Süden des Gebäudevierecks lagen, jeweils in der Breite zum See hin ausgerichtet, unser schönes Wohnhaus und daneben der große Kuhstall, in dem auch die Hühner wohnten und wo für die Schafe ein extra Bereich abgetrennt war.

Zwischen unserem Wohnhaus und dem Kuhstall führte ein sandiger Weg zum See hinunter.

Unser Bauernhof in Talken von der gegenüberliegenden Seeseite aus gesehen. Foto aus den 30er Jahren

Unser Bauernhof lag auf einer kleinen Anhöhe, die nach Süden zum See hin leicht abfiel, er war umgeben von unserem großen Obstgarten im Osten, einem Blumengarten und dem Gemüsegarten im Süden sowie unseren Feldern und Weideflächen im Norden und Westen. Auch auf der anderen Seite des Sees lagen Felder und Wiesen, die zu unserem Hof gehörten.

Zwischen unserem Obstgarten und dem Nachbargrundstück verlief ein Zaun aus Holz, den wir Stachettenzaun nannten. Durch eine kleine Pforte gelangte man auf den angrenzenden Bauernhof der Familie Palm. Auf dem dritten Hof lebte die Nachbarsfamilie Konrad.

Unsere vielen verschiedenen Tiere hatten alle ihre Freiheit. Hühner, Gänse, Puten und Enten samt ihrer Küken waren überall unterwegs, sie liefen tagsüber durch die Wiesen, über den Innenhof, pickten im Obstgarten, spazierten den Weg zum See hinunter und die Enten schwammen kreuz und quer auf dem See herum. In die Kornfelder gingen sie nicht, denn Korn, das nicht reif war, interessierte sie nicht. Aber im Herbst, wenn die Felder abgeerntet waren, haben sie auch dort die übriggebliebenen Ähren gefressen. Doch abends mussten wir sie alle in die Ställe treiben, damit der Fuchs oder Marder sie nicht geholt hat.

Die Ferkel konnten durch ein kleines Loch im Schweinestall nach draußen schlüpfen, sie erkundeten die Umgebung, rannten überall herum und kamen zurück zu ihrer Mutter, um zu trinken. Auch unsere Kühe, Pferde und Schafe grasten, sobald es wärmer wurde auf unseren Wiesen. Da die Weiden nicht eingezäunt waren, musste das Vieh von uns Kindern oder einem Hütejungen gehütet werden.

Wenn man von Norden durch das große Scheunentor auf unseren Hof kam und den Innenhof überquert hatte, so stand man vor unserem Wohnhaus. Große Feldsteine und Findlinge bildeten die etwa eineinhalb Meter hohen Grundmauern unseres Wohnhauses und auf diese Feldsteine aufbauend waren die Außenwände mit Ziegelsteinen hoch gemauert worden. Das wurde damals so gemacht, damit die Häuser auf einem sicheren und dauerhaften Fundament standen, denn Feldsteine konnten nicht verrotten, wie etwa Holz, das in früheren Zeiten verwendet wurde.

Unser Haus war mit roten Dachziegeln gedeckt, auch unsere Scheune, der Kuhstall und der Pferdestall hatten alle Grundmauern aus Feldsteinen, ein massives Mauerwerk und ein Dach aus roten Dachziegeln.

Bevor meine Eltern 1910 geheiratet hatten, war das Wohnhaus mit der Aussteuer meiner Mutter neu gebaut und vergrößert worden.

Unser Bauernhof aber bestand bereits seit vielen Generationen. Es war ein Erbhof, der immer an den ältesten Sohn übergeben und nie geteilt wurde. So war das damals Gesetz in Ostpreußen. Die jüngeren Geschwister bekamen ihre Aussteuer und mussten sich einen anderen Beruf suchen.

Auch meine Großmutter, unsere Umkor, die 1850 geboren worden war, hatte in den Hof eingeheiratet und lebte mit uns dort.

Zeichnung von Edeltraut 2015: Unser Bauernhof in Talken bis 1945

Direkt vor unserem Wohnhaus befand sich ein tiefer Brunnen, aus dem wir unser eigenes Trinkwasser geholt haben.

Es war sehr gutes Trinkwasser und in trockenen Sommern, wenn andere Brunnen bereits versiegt waren, gab dieser Brunnen uns noch immer Wasser. Der Brunnen war rund gemauert und mit einem Holzdeckel, den man zur Hälfte aufklappen konnte, abgedeckt. Auf dieser Holzabdeckung stand immer ein Becher, mit dem wir Wasser aus dem Eimer schöpfen und trinken konnten, wann immer wir durstig waren. Mit Hilfe einer Seilwinde, die mit einer Kurbel bedient wurde, haben wir das Wasser aus der Tiefe hochgezogen, dann in andere Eimer umgefüllt und ins Haus getragen, wo es als Trinkwasser, zum Kochen, aber auch als Brauchwasser zum Waschen und Abwaschen verwendet wurde.

Ich erinnere mich noch daran, wie unser Brunnen neu gegraben wurde. Wir Kinder waren noch klein damals und sind mit unseren Wünschelruten kreuz und quer über den Innenhof gelaufen und Papa hat uns dabei beobachtet.

Die Wünschelrute ist ein Ast, an dessen Ende sich zwei gleich starke Zweige wie ein V gabeln. Wir mussten mit beiden Händen von unten in die Gabelung hinein fassen und den Stab nach oben halten. Manchmal wurde der Stab von einer Kraft leicht nach unten gezogen, das waren die Orte, an denen sich Grundwasser unter der Erde befand. Für uns war es ein Spaß, aber Papa hatte die Fähigkeit mit Hilfe der Wünschelrute Wasseradern ausfindig zu machen und wurde auch von anderen Bauern um seine Unterstützung gebeten.

Öffnete man die Haustür zu unserem Wohnhaus, so blickte man auf einen großen gemauerten Backofen, in dem wir jeden Freitag unser Brot für die ganze Woche gebacken haben. Der Flur, in dem der Backofen stand, war mit Zement ausgelegt, rechts führte eine Tür in unsere Küche und links lag die Stube meiner Großmutter.

Außerdem konnte man vom Flur über eine Holztreppe auf den Dachboden steigen, der sich sehr geräumig über das ganze Haus erstreckte. Dort oben war nach Westen ein großes Zimmer ausgebaut, das war das Zimmer für meine Brüder. Es war nicht sehr komfortabel ausgestattet, aber es wurde mit einem Ofen beheizt und hier standen die Betten für meine Brüder. Ich hatte fünf Brüder und die haben dort oben geschlafen. Auf dem Dachboden gab es noch unsere Räucherkammer sowie weitere Räume, in denen das Getreide getrocknet, Vorräte aufbewahrt oder unsere Skier und Schlittschuhe den Sommer über gelagert wurden.

Ging man unten vom Flur nach rechts in unsere sehr geräumige Küche, so sah man hier große Geschirrschränke, einen Esstisch mit Stühlen, einen großen Kohleherd, auf dem gekocht und mit dem geheizt wurde sowie einen großen Kachelofen.

Dieser Kachelofen war vom Fußboden bis zur Decke hochgemauert, er hatte eine Breite von über drei Metern und war so eingebaut, dass seine eine Hälfte in der Küche stand, während die andere Hälfte bis zu zwei Meter in das nach Westen angrenzende Elternschlafzimmer hineinreichte, er befand sich also zwischen den beiden Räumen und hat sie miteinander verbunden.

In der Küche verlief um den Kachelofen herum eine gemauerte Ofenbank und auf dieser Bank hat unsere Umkor immer gesessen. Nicht weit vom Herd entfernt stand ein hölzernes Wasserfass, das jeden Morgen mit frischem Brunnenwasser gefüllt wurde. Das Fass war mit einem runden, zur Hälfte aufklappbaren Holzdeckel verschlossen, damit das Wasser geschützt blieb. Neben dem Fass hing ein Schöpfer, ein Litermaß mit einem Henkel, mit dem man sich Wasser aus dem Fass holen konnte.

Der Fußboden unserer Küche bestand zum Teil aus Zement, zum anderen Teil aus Holz. Öffnete man eine Klappe im Holzfußboden, so konnte man in unseren kleinen Küchenkeller hinabsteigen, der sich unter der Küche befand. Hier lagerten im Winter die Äpfel und Birnen, in einem Regal stand das Eingemachte, die Gläser mit Pflaumen, Kirschen und Äpfeln und was wir alles den Sommer über und im Herbst eingeweckt hatten. Es gab auch Gläser mit Fleisch, denn wir haben nicht nur Obst sondern auch Fleisch eingeweckt.

Einmal im Jahr, im Herbst, kam immer ein Schlachter auf unseren Hof, es wurden meist zwei Schweine und ein Rind für unseren Eigenbedarf geschlachtet. Unsere Hühner, Puten, Enten und Gänse hat Papa selber je nach Bedarf geschlachtet, für den Verkauf auf dem Markt und zum eigenen Verbrauch. Das Rindfleisch und Schweinefleisch, das wir nicht gleich zu Wurst verarbeiten oder essen konnten, haben wir in einer großen Holztonne im Küchenkeller in Salz eingepökelt und eingeweckt, um es bis zum nächsten Herbst haltbar zu machen. Auch die Schinken wurden bei uns zu Hause selber geräuchert. Dazu hatten wir auf dem Dachboden unsere eigene Räucherkammer.

Von der Küche führte eine weitere Tür nach Westen ins Elternschlafzimmer, eine kleine Tür zur Vorratskammer und eine Tür nach Süden in unsere Wohnstube.

Die jüngsten Kinder schliefen immer bei den Eltern im Elternschlafzimmer. Dort stand ein großes Ehebett und quer davor am Fußende stand ein weiteres Bett, das genauso breit war wie das Bett meiner Eltern, nur kürzer. Als ich klein war, haben wir zu dritt darin geschlafen, Irmi, Walter und ich.

Meine älteren Schwestern haben bei der Oma im Zimmer geschlafen. Friedel und Kläre schliefen zusammen in einem Bett und Hilde hat bei meiner Oma mit im Bett geschlafen. Als meine größeren Geschwister noch klein waren, so hat es meine älteste Schwester Friedel uns erzählt, haben sie natürlich auch bei meinen Eltern geschlafen. Aber manchmal durfte eins der Kinder bei der Oma, die wir Umkor genannt haben, übernachten. Doch mitten in der Nacht, wie kleine Kinder so sind, fing es an zu weinen und wollte wieder zurück zur Mama. Und wenn das Kind dann geweint hat, wurde es zurückgetragen, in dunkler, kalter Nacht über den Flur und durch die Küche zum Elternschlafzimmer. Und manchmal wollte das Kind später dann doch wieder zur Umkor und meine geduldigen Eltern haben es wieder zur Umkor zurückgetragen.

Bei uns jüngsten Kindern allerdings wurde solch ein Aufheben nicht mehr veranstaltet und meine älteren Geschwister nannten das große Schlafzimmer meiner Eltern, das mit immer neuem Nachwuchs gesegnet war, spöttisch Wachalla, die heilige Halle. Nach der nordischen Mythologie wohnten die Götter Odin und Frigg in der Walhalla. Frigg galt als Schutzgöttin der Ehe, des Lebens und der Mutterschaft.21

Öffnete man in der Küche die kleinste Tür, so betrat man einen großen, fensterlosen Raum, der sich in der Mitte des Hauses befand und daher recht kühl war. In dieser Vorratskammer wurden in einer großen Truhe die Brote aufbewahrt, die wir in unserem Backofen gebacken hatten. In einem hohen Bord stand die Sahne und die Milchkanne, unsere selbstgemachte Marmelade, der Honig von den Bienen unseres Onkels, Butter und Gänseschmalz, Mehl, Zucker, Haferflocken und was man sonst so alles in einer Kammer für den täglichen Bedarf brauchte.

Eine vierte Tür führte von der Küche weiter in unsere Wohnstube, ein heller, lichtdurchfluteter Raum. Sobald man die Wohnstube betrat, öffnete sich der Blick hinaus in die Weite des Sees.

Bei schönem Wetter glitzerten unzählige Sonnenstrahlen auf dem Wasser und das Funkeln der Strahlen sprang durch die großen Südfenster in die Stube hinein. Im Winter wärmten sie uns und im Sommer strömte die frische Seeluft, der Duft von Blumen und Kräutern und der Gesang der Vögel durch die weit geöffneten Fenster. Die Fenster waren in weiße Holzrahmen eingefasst, die jeweils zwei obere abgerundete und zwei längliche untere Glasscheiben hatten.

Talken, Grundriss des Wohnhauses vor 1945. Zeichnung von Edeltraut 2015

Unsere Wohnstube war ziemlich geräumig. Hier standen ein großer Esstisch mit einer langen Bank und Stühlen, ein großer Kleiderschrank, in dem sich die Kleider unserer Eltern und von uns Kindern befanden, es gab eine Kommode, einen Kachelofen, ein Sofa und ein Bücherbord. Neben wenigen Familienfotos hing eingerahmt ein gezeichneter kleiner Engel, der pausbackig, inmitten von Blattwerk, munter verkündete:

Ich will euch tragen

bis ins Alter

und bis ihr grau werdet

In der Küche und in der Wohnstube spielte sich fast alles ab, man konnte auf der Ofenbank sitzen und sich an den Kacheln wärmen, hier wurde nicht nur gekocht und gegessen, hier wurde gesponnen, Wolle gekämmt, gestrickt, gehäkelt und genäht. In der Küche wurden die geschlachteten Gänse gerupft, Körbe geflochten, im Winter haben wir uns hier gewaschen und wurden als Kinder in einer großen Zinkwanne gebadet. In der Küche und in der Wohnstube wurden Neuigkeiten ausgetauscht, Geschichten erzählt, Schularbeiten gemacht, hier haben wir gespielt, uns gestritten und wieder vertragen in unserer großen, äußerst lebhaften Familie.

Von der Wohnstube gelangte man in einen kleinen Flur, öffnete eine Tür nach Süden, stieg eine kleine Außentreppe hinunter und stand in unserem schönen Blumengarten. Denn während man von Norden ebenerdig in das Wohnhaus gelangte, so war das Haus nach Süden etwas erhöht, wie in Hanglage gebaut, so dass die Grundmauern aus Feldsteinen und Findlingen etwa eineinhalb Meter hoch über der Erde sichtbar wurden.

Unser Blumengarten wurde besonders gepflegt und war, so wie damals üblich, durch ein dreieckiges, ein viereckiges und ein herzförmiges Beet gestaltet. In der Mitte der Beete wuchsen große Pfingstrosen mit roten und rosafarbenen Blüten und ringsherum waren Tulpen, Narzissen und Sommerblumen gepflanzt. Sie blühten jedes Jahr wieder, es wurden keine Blumen neu gekauft, höchstens mal etwas ausgesät. Zum Herbst wurden alle Blumenbeete mit Kuhdung abgedeckt, damit nichts erfror, denn unsere Winter waren immer sehr hart. Im Frühjahr war der Dünger in die Erde gelangt und das übriggebliebene Stroh wurde abgeräumt.

Am Zaun, der den Blumengarten eingrenzte, standen verschiedene Büsche, weiß duftender Jasmin und Holunder, violetter Flieder, gelbe Forsythien und weiße Deutzien. Durch eine kleine Pforte im Blumengarten ging man auf den Weg, der vom Hof zum See hinunter führte.

Talken 2010, nur unser Wohnhaus steht noch. Blick vom ehemaligen Obstgarten

Unser kleiner Flur zum Garten führte außerdem in die sogenannte Gute Stube. Sie war nach Südosten ausgerichtet und ihre Fenster verbanden uns mit den Zweigen der Obstbäume und dem Licht des Südens.

Wir Kinder allerdings durften in die Gute Stube nur an Festtagen wie Weihnachten und Ostern, wenn Verwandte zu Besuch kamen oder wenn Verlobungen und Hochzeiten gefeiert wurden.

Doch die vornehme Stille dieses Raumes, der mit Stilmöbeln aus Mahagoniholz ausgestattet war, gefiel auch uns kleinen Kindern. Und so sind wir manchmal auf unseren Wollsocken heimlich über den Flur geschlichen, haben die Tür zur Guten Stube geöffnet und schlüpften hinein.

Wir betrachteten die handgeschnitzten Rosenmuster, mit denen die Möbel verziert waren, bewunderten die besonderen Formen des ovalen Tisches und der ovalen Couch, setzten uns kurz auf das Sofa und strichen mit der Hand über den großen ausziehbaren Esstisch.

Wenn jedoch im Winter die mit Bohnerwachs behandelten Dielen des Holzfußbodens einladend in der Sonne glänzten, gab es für uns kein Halten mehr. Wir haben Anlauf genommen und sind auf dem blanken Boden herumgeschlittert, kreuz und quer durch die Gute Stube. Das fühlte sich schon fast so gut an wie auf dem Eis unseres Sees.

Atemlos und mit verhaltenem Lachen hielten wir irgendwann inne, lagen auf dem Holzfußboden und unsere Blicke fielen auf die feinen, weißen Spitzengardinen, die an kupferfarbenen Gardinenstangen mit glänzenden Enden hingen und bis zur Erde hinunter reichten. Wir bewunderten die besondere Kommode mit einem kleinen Aufsatz, die wir Vertiko 22 nannten, und auch den weißen Kachelofen, der hier stand, fanden wir sehr schön. Er reichte bis zur Decke und ganz oben bildeten die Kacheln eine Art verzierter Krone.

Alles, was wertvoll war und nur an Feiertagen herausgenommen wurde, wurde hier aufbewahrt: unsere Sonntagskleidung in einem mächtigen Kleiderschrank, das gute Geschirr und Besteck in einem hohen Geschirrschrank und natürlich die Kekse, die meine Mutter für Weihnachten gebacken hatte, die hat sie hier immer versteckt.

Doch auch die haben wir Kinder entdeckt, wenn wir heimlich auf Strümpfen die Gute Stube erobert haben. Wir sind auf einen Stuhl geklettert und haben die Kekse in dem hohen Schrank probiert.

Von der Guten Stube führte eine zweite Tür weiter in das Zimmer, in dem meine Großmutter geschlafen hat.

Was vor meiner Geburt geschah

Meine Mutter war eine sanfte, sehr geduldige und gutmütige Frau, die im Oktober 1911, mit 22 Jahren, ihr erstes Kind auf unserem Hof in Talken zur Welt gebracht hatte.

Kurz nach Beginn des Ersten Weltkrieges wurde im September 1914 bereits ihr drittes Kind, meine Schwester Kläre geboren. Mein Vater wurde eingezogen und in das fast 2000 km entfernte Frankreich an die Front geschickt. Mama musste mit ihren drei kleinen Kindern Friedel, Erich und Kläre den großen Hof alleine bewirtschaften, zusammen mit ihrer Schwiegermutter, unserer Umkor. Ostpreußen und Masuren lagen an der östlichen Grenze des Deutschen Kaiserreiches und viele Kampfhandlungen fanden auch in Masuren statt und mit ihnen kamen Zerstörung und Hunger. Die Bauern mussten Getreide ans Militär abgeben, obwohl sie es für die eigene Ernährung und das eigene Vieh benötigt hätten.

Für wenige Wochen fiel Lyck unter russische Besatzung, wurde danach wieder zurückerobert und auch Papa durfte zu Besuch nach Hause kommen. Ich habe nie erfahren, was Papa im Ersten Weltkrieg in Frankreich erleben musste, doch seit er als Soldat gekämpft hatte, litt er unter Magenschmerzen, sie blieben und entwickelten sich mit der Zeit zu einem Magengeschwür.

Im November 1916 gebar meine Mutter eine weitere Tochter. Doch als Mama im Februar vom Markt nach Hause zurückkam, schlief sie erschöpft beim Stillen ein und als sie aufwachte, da lag ihr kleiner Säugling tot neben ihr.

Mama war verzweifelt und ratlos und erzählte uns später oft, wie schön und kräftig dieser Säugling gewesen sei. Meine Mutter suchte Trost in ihrem Glauben, ihren Kindern und in der Arbeit auf dem Hof. Als Papa den Krieg überlebt hatte und nach Talken zurückgekehrt war, wurde 1919 unser Bruder Ernst geboren und Mama brachte danach noch weitere sechs Kinder auf die Welt.

Es ist nicht so, dass das Gebären einfacher wird mit der Anzahl der Geburten, manche Geburten waren leichter und andere schwerer und komplizierter, wie bei meinem nächst älteren Bruder Walter. In einem Abstand von etwas mehr oder weniger als zwei Jahren wurden meine Geschwister Otto, Ali, Hilde, Walter, dann ich und meine jüngste Schwester Irmi in Talken geboren.

Da Mama blond und Papa sehr dunkle Haare hatte, waren ihre Kinder mal blond und mal schwarzhaarig und Mama liebte sie alle und betete für jedes ihrer Kinder und begleitete sie in Gedanken, auch durch den nächsten Krieg der folgte. Und alle ihre zehn Kinder, die ihr geblieben waren, haben später den Zweiten Weltkrieg überlebt.

Die Weissagung

Als ich klein war sind manchmal Zigeuner, oft ganze Familien mit Kindern durch Masuren gezogen und sind auch nach Talken auf unseren Hof gekommen und haben gebettelt. Für uns Masuren waren Zigeuner fahrende, also nicht sesshafte Menschen, denen teilweise besondere Fähigkeiten zugesprochen wurden.

Sie lebten und kleideten sich anders und sie waren ärmer als wir, aber durchaus geachtet. Und ich kann mich erinnern, dass meine Mutter nicht einen Bettler gehen ließ, ohne ihm etwas zu geben. Entweder sie bekamen belegte Brote, Obst und Gemüse oder auch Geld. Sie wurden nicht ins Wohnhaus reingelassen, aber sie wurden alle bedacht, dass keiner hungrig vom Hof ging.

Eines Tages, viele Jahre bevor ich geboren wurde, so hat es mir unsere Umkor immer wieder erzählt, ist eine Zigeunerin auf unseren Hof gekommen und hat gesagt, sie könne aus der Hand lesen und die Zukunft voraussagen.

Und so hat sie meiner Großmutter, der Mutter meines Vaters, die ja mit bei uns im Haus lebte, geweissagt, sie würde viele Enkel und Urenkelkinder bekommen, die sie alle sehr lieb hätten und sie würde sehr alt werden. Aber meine Großmutter würde nicht zu Hause sterben und keines ihrer Kinder, Enkel und Urenkel würde je an ihrem Grab stehen.

Meine Großmutter war dadurch sehr beunruhigt, sie hat uns diese Weissagung immer wieder erzählt und als kleine Kinder haben wir uns immer gefürchtet, wenn sie diese Geschichte erzählt hat.

Jedes Mal, wenn unsere Umkor den Hof verlassen hat, und sei es nur, um ihre Tochter zu besuchen, die in der Nachbarschaft verheiratet war, hat sie sich von uns allen, von jedem Einzelnen verabschiedet, so als würde sie nie wieder zurückkommen. Sie hat jedem von uns gesagt, was wir von ihr erben würden, ich sollte ihr seidenes, schwarzes Schultertuch bekommen und ich weiß nicht mehr was sie den anderen versprochen hat.

Doch sie ist immer wieder gesund zu uns zurückgekommen und ist tatsächlich sehr alt geworden und sie hat viele Enkel und auch Urenkel bekommen, die sie alle sehr gern hatten. Unsere Umkor freute sich über die vielen Kinder, doch jedes weitere Enkelkind bestärkte ihre dunkle Vorahnung einer ungewissen Zukunft, die ihr prophezeit worden war. Und leider erfüllte sich die Weissagung, die unserer Umkor gemacht worden war, auch in ihrer zweiten Aussage, auf schreckliche Weise.

Meine Umkor ist unterwegs gestorben, auf der Flucht aus Ostpreußen im Januar 1945, als sie fast 95 Jahre alt war und niemand weiß, wo sie beerdigt ist und niemand von uns konnte jemals an ihrem Grab stehen.

Als mein Vater 1969, fast neunzigjährig, auf dem Sterbebett lag und ich ihm den Schweiß von der Stirn gewischt habe, hat er zu mir gesagt: „ Ich habe noch eine große Aufgabe zu erfüllen.“

Und da habe ich ihn gefragt: „Aber Papa, was willst du jetzt denn noch machen, du hast doch alles erledigt, wir sind doch alle groß!“

Er aber antwortete mir:„ Ich muss die Mama noch suchen!“ „ Aber Papa, die Mama ist doch hier!“,fragte ich verwundert. „ Ich muss meine Mama suchen!“ sagte Papa, und das war für mich sehr ergreifend. Im Sterben hat mein Vater daran gedacht, dass er seine Mutter suchen muss, weil er nicht wusste, wo sie beerdigt war.

Zweites KapitelMeine Kindheit in Talken22.12.28 bis Sommer 39

Unsere Wiege aus Holz

Wir Kinder haben alle die ersten Monate unseres Lebens in unserer schönen Wiege aus Holz geschlafen. Und so bin auch ich, nachdem ich am 22. Dezember 1928 geboren wurde, tagsüber von unsere Umkor in den Schlaf gewiegt worden.

Meine Umkor saß auf der Ofenbank, hat Wollfäden gesponnen, mit ihrem Fuß die Wiege geschaukelt, mich in ihrem masurischen Polnisch beruhigt und in den Schlaf gesungen.

Als ich geboren wurde, lag der Erste Weltkrieg bereits zehn Jahre zurück in ferner Vergangenheit. Meine Familie lebte fast völlig autark vom Ertrag unserer Felder und von unseren vielen verschiedenen Tieren. Die Ernten waren gut, unser erwirtschafteter Überschuss wurde größer und Papa begann den Hof zu modernisieren.

Meine ältesten Schwestern waren zu selbstbewussten, temperamentvollen Jugendlichen herangewachsen, orientierten sich an ihren Freunden und sahen sich in einer neuen modernen Zeit, mit einer vielversprechenden Zukunft. Ihre Freunde aus der Nachbarschaft holten sie ab zum Tanzen und Feiern nach Rudczanny oder anderswohin und es war ihnen peinlich, dass zu Hause noch immer Windeln gewaschen wurden und Kleinkinder herum krakelten, obwohl Friedel schon bald 18 Jahre alt wurde.

Und so beschlossen sie eines Tages, kaum dass ich aus der Wiege herausgewachsen war, dem lästigen, überflüssigen Kindersegen ihrer Eltern ein Ende zu setzen und sie packten unsere schöne Wiege, zerschlugen und zerhackten sie in immer kleinere Stücke, bis nur noch Brennholz übrigblieb. Sie wollten keine weiteren Geschwister mehr, nein, auf keinen Fall und ihre wilde Wut schwebte, wie eine dunkle Gewitterwolke, noch lange über mir,

Doch Verhütung funktioniert nicht so einfach, wie sie sich das vorstellten. Mama wurde oder war schon wieder schwanger und meine jüngste Schwester Irmi bekam schon im Mutterleib die Ablehnung ihrer großen Geschwister zu spüren und war die einzige von uns zehn Kindern, die nie in unserer Wiege in den Schlaf geschaukelt wurde.

Meine Mama hat einmal traurig zu mir gesagt, als ich an Irmis aus Brettern gezimmertem Bettchen stand: „Trautchen, Trautchen, mir scheint, du bist eeinzjes Kindchen, das lieb hat das Irmchen.“

Vielleicht aber wurde unsere Irmi statt in der Wiege nun umso mehr in den Armen der Oma geschaukelt, denn schon bald war sie ihrem Bretterbettchen entwachsen und konnte mit mir zusammen spielen und unseren Hof erkunden.

Nach Irmis Geburt ist meine Mutter mit 42 Jahren zum ersten Mal in ihrem Leben zu einem Frauenarzt gegangen. Der Arzt hat sie untersucht und gesagt: „Ach, gute Frau, Sie sind noch so gesund, Sie können noch viele Kinder bekommen! „ Aber ich habe doch schon zehn Kinder!“, hat Mama verzweifelt geantwortet.

Es gab damals noch keine Pille und von Verhütung hatten meine Eltern wohl keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der Arzt ihr daraufhin geraten hat, jedenfalls wurde meine Mutter nicht mehr schwanger.

Spielen, schwimmen, lernen

Irmi war zwei Jahre jünger als ich und mit ihr habe ich am meisten gespielt. Bei schönem Wetter waren wir immer draußen, zu jeder Jahreszeit. Ich kann mich erinnern, als ich noch ziemlich klein war, habe ich sehr gerne unseren Papa in seiner Werkstatt besucht. Ich war vielleicht drei oder vier und Irmi zwei Jahre jünger und es war so schön warm und sonnig dort und wenn mein Vater gehobelt hatte, lagen auf dem Boden überall die Holzspäne herum, diese feinen Holzspäne, die sich rollen wie Locken, die fanden wir als Kinder ganz wunderbar. Wir haben die Späne aufgesammelt und sie hinaus in den Hof getragen. Dort haben wir uns ein sonniges Plätzchen gesucht, uns hingesetzt und unserer Fantasie freien Lauf gelassen.

Die Holzspäne wurden zu Schafen, Kühen und Pferden, wir haben mit ihnen Ställe gebaut und damit gespielt. Hatten wir genug gespielt, haben wir einfach alles liegen lassen, so haben es mir meine älteren Geschwister später erzählt, und sind wieder anderswohin gegangen, zu den lebendigen Hühnern oder zu den Schafen mit ihren Lämmern oder was uns gerade einfiel.

Später durften wir kleinen Kinder, so wie die Großen, mit Holz arbeiten.

Wir bekamen eine Laubsäge und Sperrholz und wenn im Frühjahr mein Vater und die älteren Kinder Fenster, Bänke und anderes neu gestrichen haben, durften auch wir kleineren Kinder sägen und bauen, lackieren und streichen.

Im Schuppen standen die Farbtöpfe und wir haben uns überall bedient und uns geholt, was wir so haben wollten. Auch im Obstgarten und im Gemüsegarten haben wir gespielt. Wir haben im Gras nach kleinen gelben Birnen, den Pfurzkruschken oder saftigen Äpfeln gesucht.

Im Gemüsegarten hatten wir unseren Lieblingsplatz auf einem kleinen Hügel. Dort haben wir besonders gerne im Frühjahr oder Herbst gesessen, weil es ein herrlich warmer und sonniger Rasenplatz war. Wir haben kleine Steinchen oder ein grünes Äpfelchen herunter rollen lassen und wir konnten weit über den See hinausblicken, auf dem wir manchmal ein Ruderboot entdeckten, einen Storch oder Wildgänse, die in langen V-förmigen Reihen und lauten Rufen den See überflogen.

Es war jedoch kein natürlicher Hügel, auf dem wir saßen, sondern ein aus Steinen gemauertes Gewölbe, das mit Erde überdeckt und mit Gras bewachsen war und unter dem sich unser sogenannter Tiefenkeller verbarg, zu dem man ein paar Treppen hinuntersteigen musste. Dieser Keller unter der Erde war mit einer dicken, nach oben abgerundeten Holztür verschlossen, die sehr schwer zu öffnen war. Hier wurden Rote Beete, Mohrrüben, Steckrüben, die vielen verschiedenen Kohlsorten, Kartoffeln und alles was man so für den Winter brauchte eingemietet und hielt sich über viele Monate frisch.

Im Krieg war die Tür zum Keller glaube ich abgeschlossen, aber als wir noch Kinder waren, erinnere ich mich, da waren alle Türen, auch die Haustür nie abgeschlossen. Das war bei uns in Ostpreußen ganz selbstverständlich, dass alle Türen offen waren und jeder reinkommen konnte wann er wollte. Es gab auch keine Diebe und es wurde nie etwas gestohlen.

In unserem Gemüsegarten wuchsen zwei Reihen mit Erdbeeren und auch wir Jüngsten wussten schon was gut schmeckt. Aber wir hatten viele ältere Geschwister und sobald sich die erste blasse Röte an den Erdbeeren zeigte, wurden sie schon gepflückt und gegessen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals eine Schüssel voll reifer Erdbeeren geerntet haben, die für alle gereicht hätte. Jeder hat sich die Erdbeeren geholt bevor sie reif waren und bevor jemand anderes sie wegessen konnte. Aber wir hatten viele Johannisbeeren und Stachelbeeren, davon gab es jede Menge, nur Erdbeeren nicht.

Schon als wir noch sehr klein waren, sind wir überall auf unserem Bauernhof und in unseren großen Gärten herumspaziert, wohin wir auch wollten. Vom Innenhof konnte man durch einen schmalen Weg zwischen Wohn- und Waschhaus in den Obstgarten gelangen. Von der Stube über die kleine Außentreppe in den Blumengarten, der wiederum mit dem Obstgarten verbunden war. Wir Kinder rannten wie die Hühner überall herum und entschwanden den Blicken der Erwachsenen.

Da der See jedoch sehr nah war, umgab unsere Gärten ein Lattenzaun, auch die Gartenpforten waren so verschlossen, dass kleine Kinder sie nicht öffnen konnten. So konnte uns nichts passieren, denn meine Mutter hatte nicht viel Zeit auf uns Kinder aufzupassen, doch die Erwachsenen waren immer irgendwo in der Nähe und ließen uns einfach spielen.

Wir hatten fast keine gekauften Spielsachen, sondern haben mit dem gespielt, was wir auf dem Hof und in der Natur entdeckten. Jedes Kind hatte in einer Kommode seine eigene Schublade, in der wir unsere persönlichen Schätze, wie eine Kastanie, kleine besondere Steinchen, einzelne Holzlocken, die Reste einer von Verwandten geschenkten Süßigkeit, gepresste Blüten, kleine Fetzen besonders hübscher Stoffe oder anderes aufbewahrten.

Ich erinnere mich, wie ich einmal als kleines Kind Äpfel gesammelt, sie in dieser Schublade aufbewahrt und dann wieder vergessen hatte. Als ich die Schublade nach einigen Tagen öffnete, sah ich zu meinem Entsetzten, dass die Äpfel faulig geworden waren und war sehr traurig. Doch meine kleine Schwester Irmi, die gerade sprechen gelernt hatte, tröstete mich: „Trautkor njebez schwinki pozro!“ „Trautchen, nicht weinen, die Schweinchen putzen das weg!“ , sagte sie in dem masurischen Polnisch unserer Kindheit.

Unser Obstgarten führte zum See hinunter und da es leicht feucht war, hatte mein Vater durch den Garten eine Drainage gelegt, wasserdurchlässige Röhren, die in der Erde lagen und dafür sorgten, dass sich in dem Garten nicht zu viel Nässe staute. Im unteren Teil des Obstgartens kam ein Rohr aus der Erde, aus dem das Wasser zunächst in einen kleinen Teich und dann als kleines Bächlein hinunter zum See floss. Dieses fließende Wasser hatte es meinen Brüdern Ali und Otto angetan, der Ali war ja sehr erfinderisch und der Otto und der Ali haben immer alles zusammen gemacht, sie waren nur ein Jahr nacheinander auf die Welt gekommen.

Der Ernst musste schon auf dem Hof mithelfen und der Erich war Soldat, Friedel und Kläre mussten im Haus mithelfen, aber Ali und Otto, das waren die Erfinder.

Die beiden haben sich aus Holz und was sie sonst noch auf dem Hof finden konnten, eine Wassermühle gebaut, die sich durch die Kraft des Wassers, das aus dem Drainagerohr in den Teich lief, drehte.