3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Miller E-Books

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

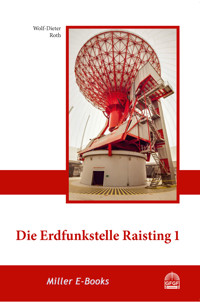

Die Bodenfunkstelle Raisting 1 wurde im Jahre 1963 für die noch junge Satellitenkommunikation erbaut und war zu ihrer Zeit technischer Höchststand. Sie diente zur Übertragung erster weltweiter Fernseh-Live-Übertragungen, aber auch der telefonischen Verbindung zwischen Moskau und Washington über das rote Telefon. Das vorliegende GFGF-Buch beschreibt ihr Werden und Vergehen, denn natürlich ist sie den heutigen Anforderungen an die Satellitenkommunikation nicht mehr gewachsen.Die ersten Fernmeldesatelliten werden in diesem Buch vorgestellt, ihr Aufbau und die Probleme, die ihr Betrieb mit sich brachte, immerhin sind seit damals rund 60 Jahre vergangen. Die Erdfunkstelle in Raisting war Teil eines Netzes weiterer Bodenstationen, die dem Betrieb von Telstar I dienten. Der Autor geht ausführlich auf Planung, Konstruktion und Aufbau der Gesamtanlage in Raisting ein, wobei Konstruktionszeichnungen des Radoms und der Antennenanlage besonders interessant sind. Nicht verschwiegen werden auch die Herausforderungen, die der Bau des Radoms und der darunter befindlichen Antenne mit sich brachte.Im Jahre 1985 wurde die Station stillgelegt und wäre fast komplett verschrottet worden, heute ist sie ein sehenswertes technisches Denkmal, das aber noch einer sinnvollen Nutzung harrt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Der Weltraum – unendliche Weiten?

Der Sputnik-Schock

Erdfunkstelle Raisting

Technik der ersten Fernmeldesatelliten

Erste Planungen der Bodenstation

Parameter der Satellitenkommunikation

Die ersten kommerziellen Satelliten

Warum Raisting als Standort?

Die temporäre Schmalbandanlage

Die Breitbandanlage Raisting 1

Das Radom

Übertragungskapazitäten und Verstärker

Stromversorgung

Satellitentechnik heute

Wie ging es in Raisting weiter?

Ein Museum der Satellitenfunktechnik?

Orkanschäden

Wieviel Museum im Radom?

Antenne war voll funktionsfähig

Ein interessantes Ausflugsziel?

Und die anderen historischen Anlagen?

Ausklang

Literatur

Über den Autor

Über den Verein

Die Gesellschaft der Freunde der Geschichte des Funkwesens (GFGF) e.V.

Historische Funktechnik hat viele Aspekte

Mitgliedschaft in der GFGF

Das leistet die GFGF

Über den Verlag

Impressum

Wolf-Dieter Roth

Die Erdfunkstelle Raisting 1

Schriftenreihe zur Funkgeschichte, Band 30

Gesellschaft der Freunde der Geschichte des Funkwesens (GFGF) e. V.

Vorwort

Erdfunkstelle Raisting 1 – das klingt nach Science Fiction. 1963, als diese Bodenfunkstelle für Satellitenverbindungen erbaut wurde, war es das auch: Sie war eine der ersten ihrer Art, mit manchen Techniken, die heute kurios erscheinen, und sie bediente die ersten Satelliten wie Telstar 1 mit teilweise ganz anderen Ansprüchen an ihre Bodenstation als heutige Fernsehsatelliten.

Ab 1964 ermöglichte die Anlage in Raisting weltweite Live-Fernsehübertragungen, ob von Olympiaden oder vom Vietnam-Krieg. Das „rote Telefon“ zwischen Washington und Moskau lief ebenfalls über Raisting. Die Mondlandung 1969 und ihre weltweite Live-Übertragung war schließlich ein Höhepunkt des letzten Jahrhunderts. Dabei spielte Intelsat I eine wichtige Rolle, der unter anderem aus Deutschland Signale zugeführt bekam, eben von dieser Erdfunkstelle Raisting. Auch heute dient „Raisting 1“ noch der wissenschaftlichen Forschung und soll als technisches Kulturerbe dauerhaft erhalten werden.

Machen Sie mit mir eine Reise zurück in die Zeit, als Erde und Weltraum noch „unendliche Weiten“ versprachen und eine Metallkugel, die einen Piepton auf Kurzwelle abstrahlte, Science Fiction zur Realität hatte werden lassen.

Wolf-Dieter Roth, August 2023

Der Weltraum – unendliche Weiten?

So weit war man 1963 noch nicht: Die erste Folge von „Star Trek“ („Raumschiff Enterprise“), die im Zweiten Deutschen Fernsehen stets mit diesem Satz begann, wurde im US-Fernsehen 1966 gesendet und in Deutschland sechs Jahre später, 1972. Auch die auf nur sieben Folgen beschränkte deutsche Fernsehserie „Raumpatrouille“lief erst 1966 in der ARD.

Doch die Stimmung dieser Serien, so wie die der gedruckten Science Fiction jener Tage, war noch unbelastet von den erst später realisierten Grenzen des Wachstums, den Einschränkungen der Ökologie, die manches technisch Denkbare heute als zu gefährlich oder zumindest groben Unfug entlarvt haben. Der Himmel, die Sterne sind die Grenze und das Ziel, so das Motto jener Tage.

Die Satelliten-Telekommunikation jener Tagestellte keine ökologische Gefahr dar, auch wenn sie am Anfang ihrer Entwicklung natürlich noch um Größenordnungen ineffizienter arbeitete als heute; sie war im Gegenteil ein großer Fortschritt gegenüber der vorhergehenden Praxis, für Fernsehbeiträge 2-Zoll-Magnetbänder von Kontinent zu Kontinent zu fliegen. Eher waren die Atombombenversuche und das Wettrüsten der Supermächte eine große Gefahr und sind es immer noch. Eine solche Atombombe, die die USA, um die Optionen eines Atomkriegs im Weltall zu prüfen, im Van-Allen-Gürtel gezündet hatten, beendete das Leben des ersten Fernmeldesatelliten Telstar 1nach nur vier Monaten bereits wieder: Die radioaktive Strahlung der Bombe hatte die anstelle der damals meist noch benutzten Röhren energiesparenden und eigentlich haltbareren Halbleiter des neuen Satelliten sehr effizient zerstört. Heute muss man sich schon eher Gedanken machen, wenn Milliardäre nicht einen, sondern gleich Zehntausende Satelliten in die Luft jagen, pardon, ins All schießen, und so einen Zusammenbruch der Satellitenkommunikation und Weltraumeroberung durch zunehmende Kollisionen ausgedienter Satellitentrümmer riskieren.

Ist dieser Science-Fiction-Exkurs jetzt etwas unwissenschaftlich? Nein, ist er nicht: Tatsächlich war die Science Fiction beim Weg ins All sehr oft treibende Kraft: Schon Jules Verne weckte mit seinen noch vor 1900 erschienenen Romanen wie „20 000 Meilen unter dem Meer“, „Von der Erde zum Mond“, „Reise um den Mond“ und „Reise durch die Sonnenwelt“ den Gedanken, unbekannte Welten wie die Tiefsee, den Mond und das Weltall bereisen zu wollen.

In Bezug auf Satelliten ist jedoch Arthur C. Clarke am bekanntesten. Er verarbeitete gern aktuelle technische Entwicklungen in Science-Fiction-Romanen und lieferte als Kurzgeschichte die Grundlage zum Kubrick-Film „2001 – Odyssee im Weltraum“. Clarke veröffentlichte jedoch auch 1945 den Aufsatz „Extra-terrestrial Relays – Can Rocket Stations Give World-wide Radio Coverage?“ in der wissenschaftlichen Zeitschrift Wireless World, in dem er schilderte, dass die gesamte Erde mit drei Satelliten im geostationären Orbit funktechnisch abgedeckt werden könnte. Der geostationäre Orbit selbst war schon 1928 von Herman Potočnik [10] in seinem Buch „Das Problem der Befahrung des Weltraums – Der Raketenmotor“postuliert worden.

1964 wurde mit Syncom 3 der erste Satellit der NASA in einem geostationären Orbit etwa 36 000 km über der Erdoberfläche plaziert – heute sind es allerdings nicht nur drei, sondern Hunderte Satelliten, die auf dieser Position weltweit Fernsehsignale verteilen. Der Vorteil geostationärer Satelliten: Die Antennen können fest auf ihre Position am Himmel ausgerichtet werden. Ein weiterer, damals gesehener Vorteil: Durch die große Höhe – weit höher als ein Richtfunkturm selbst auf dem höchsten Berg – kann die Entfernung zwischen Europa und Amerika direkt überbrückt werden.

Syncom-Satellit (Bild: NASA)

Die ersten Satelliten wurden jedoch schon aus Kostengründen – der Start in den geostationären Orbit ist wesentlich aufwendiger als in einige hundert Kilometer Höhe – in tiefere Orbits geschickt. Damit ziehen sie am Himmel relativ schnell vorbei, und die Antenne muss zügig geschwenkt werden, um den Satelliten im Fokus behalten zu können. Die Kombination aus einer damals sehr großen Parabolantenne, um die schwachen Satellitensignale auch mit den damals noch nicht so empfindlichen Empfängern auffangen zu können, mit diesem schnellen Schwenk machte Raisting 1 zur technischen Herausforderung.

Tatsächlich ist übrigens auch heute die Mehrzahl der Satelliten gar nicht im geostationären Orbit. Zunächst ist der Platz in diesem begrenzt und auch die mögliche Übertragungskapazität, wenn ein Kanal weltweit empfangbar ist. Außerdem können geostationäre Satelliten nicht die Pole abdecken. Schließlich ist auch die Laufzeit der Signale bis in den geostationären Orbit und zurück für Telefonate und Internet-Anwendungen zu hoch, und die Signale sind zu schwach, um mit kleinen Antennen oder Mobilgeräten empfangen zu werden. Die meisten Satelliten kreisen deshalb auch heute auf niedrigen und mittleren Umlaufbahnen. Nur die Antennen auf der Gegenseite, auf der Erde, sind kompakter geworden, wenn es nicht gerade um interplanetare Kommunikation geht wie beim Deep Space Network, das den Funkkontakt zu Raumsonden sichert.

Der Sputnik-Schock

Die Idee künstlicher Erdtrabanten war also längst etabliert, doch die Umsetzung war schwierig. Raketen waren bislang nur dazu gebaut worden, Bomben an ihr irdisches Ziel zu bringen. Wernher von Braun sprach zwar davon, mit einer Rakete zum Mond zu fliegen – tatsächlich flogen sie aber nach London, um dieses in Schutt und Asche zu legen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges holten die USA ihn nach Amerika, wo er ebenfalls militärische Raketen baute, weil sich das Abwerfen von Atombomben aus einem Flugzeug mit deren zunehmender Stärke als schwierig erwies – das Flugzeug kam nicht schnell genug vom Ort des Abwurfs weg und geriet mit in die Bombenexplosion.

Zudem war man mit Flugzeugen lange unterwegs und konnte vor dem Ziel abgeschossen werden. Die ab 1950 entwickelten Interkontinentalraketen waren schneller, was nun allerdings die Problematik aufwarf, bei einem vermeintlichen Angriff sofort innerhalb von Minuten mit einem Gegenangriff reagieren zu müssen und so „versehentlich“ die Zerstörung der Welt auszulösen, wenn es ein Fehlalarm war. Die Menschheit stand einige Male vor einer derartigen Katastrophe, ausgelöst u. a. durch Mondechos im Abwehrradar.

Die Interkontinentalraketen flogen auf ihren Parabeln auch höher. Über die Stratosphäre hinaus bis in Höhen von 1200 km, die auch als Orbit für Satelliten geeignet waren.

Bei den Vorbereitungen für das Internationale Geophysikalische Jahr 1957/1958 kündigte der US-amerikanische Präsident Dwight D. Eisenhower am 29. Juli 1955 an, einen Satelliten ins All schießen zu lassen, der die Erde umkreisen sollte. Die Sowjetunion reagierte nur vier Tage später mit der Ankündigung eines ähnlichen Programms.

Die Sowjetunion war in jenen Tagen in der Weltraumtechnik deutlich führend. Während die amerikanischen Raketen – ob als Interkontinentalrakete für den Bombentransport oder als Weltraumrakete für das Aussetzen eines Satelliten – am Boden oder nach kurzem Flug explodierten, fand am 15. Mai 1957 bereits der erste, noch erfolglose Testflug einer R7-Interkontinentalrakete von Baikonur aus statt. Der dritte Testflug am 21. August 1957 verlief erfolgreich, wobei die Nutzlast beim Wiedereintritt jedoch zerstört wurde – ein bekanntes und zu diesem Zeitpunkt noch ungelöstes Problem.

Vielleicht war dies der Grund dafür, dass die Sowjetunion ihren Erfolg nun als erstes mit einem Satelliten demonstrierte, der ja nicht wieder intakt auf die Erde zurückkehren musste. Dennoch war damit klar, dass nun die ganze Welt und somit auch Amerika in der Reichweite sowjetischer Bomben lag.

Schon am 4. Oktober 1957, also nur wenige Wochen nach dem ersten erfolgreichen Raketenstart, startete die Sowjetunion erneut vom Kosmodrom Baikonur aus den kugelförmigen Satelliten Sputnik 1 (Durchmesser 58 cm). Dazu war die Interkontinentalrakete R7 nur leicht modifiziert worden. Der 83,6 kg schwere Erdtrabant enthielt ein Thermometer und einen Funksender, der 21 Tage aktiv war und ein Kurzwellensignal auf 20,005 MHz und 40,003 MHz ausstrahlte. Sputnik 1 bewegte sich auf seiner Umlaufbahn zunächst in etwa 96 Minuten einmal um die Erde. Er verglühte 92 Tage nach dem Start, als er wieder in tiefere Schichten der Erdatmosphäre eintrat.

Ein US-Replikat von Sputnik 1 (Bild: NASA)

Der Start dieses Satelliten war keine sichere Sache gewesen, die R7 noch lange nicht zuverlässig. Doch bei einem Fehlschlag wäre dieser wie die vorausgegangenen erfolglosen Raketenstarts außerhalb der Führung der UdSSR unbemerkt geblieben, während die Fehlstarts der amerikanischen Raketen allgemein bekannt waren. Deshalb ging man dieses Risiko ein. Der erste erfolgreiche US-Raketenstart erfolgte erst am 17. Dezember 1957 mit einer Atlas A, einem Prototyp. Militärisch nutzbar waren die Atlas-Raketen der USA dann erst ab 9. September 1959, die sowjetischen R7 ab 20. Januar 1960.

Die Welt wurde vom Erfolg der UdSSR völlig überrumpelt und hatte nun Angst, dass „die Russen einem auf den Kopf spucken“, also Bomben abwerfen, oder auch nur „in den Topf gucken“, sprich, Spionagesatelliten starten würden, die sich nicht mehr wie hochfliegende Flugzeuge abschießen ließen.